еӨұиҗҪзҡ„дё»йўҳиҙҜдёІдәҶжҲ‘зҡ„еҶҷдҪң

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁзҡ„е°ҸиҜҙдёҺз”өеҪұдёӯдёәд»Җд№ҲдёҖеҶҚд№ҰеҶҷ“й”ҷиҝҮ”“йҒ—жҶҫ”дёҺ“з ҙзўҺ”иҝҷз§Қжғ…з»ӘпјҹжҜ”еҰӮгҖҠиҜұжғ‘гҖӢдёӯпјҢд»–жңүзқҖеҫ—еҲ°з»Ҹд№Ұзҡ„жү§еҝөпјҢеҚҙеҫ—дёҚеҲ°йӮЈжң¬з»Ҹд№ҰпјҢеҮ дё–иҪ®еӣһпјҢдҫқ然иҝҳжҳҜеҫ—дёҚеҲ°гҖӮгҖҠжөҒжөӘжӯҢжүӢзҡ„жўҰгҖӢйҮҢпјҢжӯҢжүӢзҡ„жўҰдёӯдәәжңҖз»Ҳжӯ»еҺ»пјҢйҖјзқҖд»–д»ҺжўҰдёӯйҶ’жқҘпјҢйқўеҜ№ж®Ӣй…·зҺ°е®һгҖӮгҖҠйҷҢз”ҹдәәгҖӢдёӯпјҢйҷҢз”ҹдәәиҝҳжҳҜй”ҷеӨұдәҶжңҖеҗҺдёҖдҪҚеҚ“зҺӣгҖӮз”өеҪұгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢдёӯпјҢе°Ҹе–ҮеҳӣжІЎжңүиҝҪзқҖзҲ¶дәІи·‘дәҶиҖҒиҝңпјҢд№ҹеҸӘжҳҜжҖ…жғҳең°з•ҷдәҶдёӘDVDзӣ’еӯҗгҖӮгҖҠеҜ»жүҫжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢдёӯпјҢеҜјжј”жІЎжңүжүҫеҲ°жҷәзҫҺжӣҙзҷ»пјҢиҖҒжқҝе’ҢеҘіеӯ©д№ҹжІЎжңүжүҫеҲ°д»–们зҗҶжғізҡ„зҲұжғ………

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҜ»жүҫпјҢжңҖз»ҲжІЎжңүжүҫеҲ°пјҢеӨұиҗҪзҡ„дё»йўҳиҙҜдёІдәҶжҲ‘зҡ„еҶҷдҪңгҖӮ

дәәеңЁжү§еҝөдёӯдә§з”ҹеӯӨзӢ¬пјҢгҖҠиҜұжғ‘гҖӢдёҺгҖҠжөҒжөӘжӯҢжүӢзҡ„жўҰгҖӢиЎЁиҫҫзҡ„жғ…еўғзӣёд»ҝгҖӮгҖҠиҜұжғ‘гҖӢдёӯиҷҪ然еҮәзҺ°дәҶз»Ҹд№ҰпјҢдҪҶе®ғжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдёҖдёӘж¬Іжңӣзҡ„иұЎеҫҒжҲ–иҪҪдҪ“пјҢи·ҹе®—ж•ҷгҖҒи·ҹж°‘ж—Ҹд»Җд№Ҳзҡ„йғҪжІЎжңүеӨҡеӨ§е…ізі»пјҢи®Ізҡ„жҳҜдәәжң¬иә«зҡ„дёҖдёӘеӨ„еўғгҖӮз”Ёиҝҷж ·дёҖдёӘж•…дәӢпјҢжқҘиЎЁиҫҫдәәжіЁе®ҡзҡ„еӯӨзӢ¬е’Ңж¬Іжңӣзҡ„жңҖз»ҲдёҚеҸҜе®һзҺ°еҗ§гҖӮ

гҖҠиҜұжғ‘гҖӢйҮҢзҡ„з»Ҹд№ҰеңЁгҖҠжөҒжөӘжӯҢжүӢзҡ„жўҰгҖӢйҮҢжңүиҷҡе’Ңе®һдёӨдёӘеҜ№еә”зү©пјҢиҷҡзҡ„жҳҜжўҰдёӯзҡ„еҘіеӯ©пјҢе®һзҡ„жҳҜйҫҷеӨҙзҗҙгҖӮеҪ“д»–е°ҶжўҰжү”иҝӣжІійҮҢпјҢжҳҜдёҖз§Қиҷҡж— пјҢд№ҹе°ұжҳҜ“з©ә”гҖӮ

йҷҢз”ҹдәәжңҖз»Ҳй”ҷеӨұдәҶ第дәҢеҚҒдёҖдёӘеҚ“зҺӣпјҢе°Ҹе–ҮеҳӣжІЎжңүеҫ—еҲ°гҖҠиҘҝжёёи®°гҖӢзҡ„DVDпјҢиҝҷд№ҹз®—жҳҜз»“жһ„еӨ„зҗҶзҡ„дёҖз§Қж–№жі•еҗ§пјҢжҲ–иҖ…иҜҙпјҢз»“е°ҫзҡ„дёҖз§Қж–№жі•еҗ§пјҢдёҺ“еӨ§еӣўеңҶ”иҝҷз§ҚжҲҸеү§еҢ–зҡ„дәәдёәе»әжһ„зӣёеҜ№еә”пјҢдё–дёҠзҡ„дәӢпјҢеӨҡеҚҠжҳҜд»Ҙ“дёҚеңҶж»Ў”дёәз»“еұҖзҡ„еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮІеү§жҳҜжӮЁжңҖеҒҸзҲұзҡ„иЎЁиҫҫпјҢжҳҜеӣ дёәжӮІеү§жӣҙжҺҘиҝ‘з”ҹжҙ»зҡ„зңҹзӣёеҗ—пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡз”ҹжҙ»зҡ„зңҹзӣёжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“гҖӮеҸҜиғҪжӣҙжҺҘиҝ‘жҲ‘жүҖдҪ“дјҡзҡ„з”ҹжҙ»еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁи§үеҫ—жӮІеү§иЎЁзҺ°еҲ°жҖҺд№Ҳж ·зҡ„зЁӢеәҰдјҡжҜ”иҫғиҲ’жңҚпјҹжҳҜдёӯеӣҪдј з»ҹзҡ„“е“ҖиҖҢдёҚдјӨ”е‘ўпјҹиҝҳжҳҜеғҸеёҢи…ҠжӮІеү§йӮЈж ·з»ҷдәәд»Ҙз—ӣж„ҹдёҺйңҮж’јпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе…ідәҺжӮІеү§пјҢеҸӮз…§йІҒиҝ…зҡ„иҜҙжі•пјҢеӨ§зәҰжҳҜжҠҠзҫҺеҘҪзҡ„дёңиҘҝжҜҒзҒӯз»ҷдәәзңӢпјҢж’•зўҺз»ҷдәәзңӢпјҢж”ҫеӨ§з»ҷдәәзңӢгҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢжҲ‘и§үеҫ—иҝҷз§ҚжӮІеү§зҡ„ж—¶д»Је·Із»ҸиҝҮеҺ»дәҶгҖӮдё–з•ҢеҸҳеҢ–еҫ—еӨӘеҝ«дәҶпјҢзҺ°еңЁзҡ„иҜ»иҖ…е’Ңи§Ӯдј—е·Із»Ҹж„ҹи§үдёҚеҲ°йӮЈз§ҚжӮІеЈ®зҡ„дёңиҘҝдәҶгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжҳҜеӣ дёәиҜ»иҖ…е’Ңи§Ӯдј—йғҪжІЎжңүз—ӣж„ҹдәҶеҗ—пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҸҜиғҪжҳҜгҖӮиҖҢдё”пјҢдәәдёҺдәәд№Ӣй—ҙзҡ„е·®еҲ«еңЁзј©е°ҸпјҢжӮІеЈ®еҸҜиғҪжҳҜйңҖиҰҒе·®ејӮзҡ„гҖӮ

еҪ“然еҒ¶е°”д№ҹдјҡжңүжӮІеЈ®зҡ„дёңиҘҝгҖӮжҜ”еҰӮи—ҸеҢәпјҢжңүж—¶дјҡеӣ дёәе©ҡ姻зҡ„дёҚиҮӘз”ұпјҢйҖ жҲҗдёҖдёӘеҫҲеӨ§зҡ„жӮІеү§гҖӮ

зҺ°еңЁпјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢиҝҷж ·зҡ„жӮІеү§еҗ§пјҢдёҚжҳҜйӮЈд№ҲжҝҖзғҲпјҢдҪҶдјҡжңүеҝ§дјӨгҖӮгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨпјҢдјҡжңүдёҖдәӣе°Ҹе°Ҹзҡ„еҝ§дјӨпјҢдҪҶиҝҷдәӣеҝ§дјӨйҡҸйЈҺиҖҢйҖқпјҢж”№еҸҳдёҚдәҶд»Җд№ҲгҖӮ

жүҖд»ҘпјҢжӮІеү§еҜ№жҲ‘иҖҢиЁҖпјҢе°ұжҳҜ“жӮІдјӨзҡ„ж•…дәӢ”еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁе°ҸиҜҙзҡ„дё»и§’еёёеёёжҳҜдёҖдёӘеӯӨе„ҝпјҢжҳҜдёҚжҳҜиүәжңҜ家йғҪжҳҜдёҖдёӘеӯӨзӢ¬зҡ„еӯҳеңЁпјҢжүҖд»ҘпјҢжӮЁз”ЁеӯӨе„ҝжқҘиЎЁзҺ°жӮЁжүҖдҪ“йӘҢеҲ°зҡ„еӯӨзӢ¬ж„ҹпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡдёҖж–№йқўжҳҜдёәдәҶиЎЁзҺ°дәәзү©еҗ§пјҢд»–еӨ„еңЁйӮЈж ·зҡ„еӨ„еўғд№ӢдёӯпјҢжүҚжңүдёӘдәәеҢ–зҡ„зІҫзҘһзҠ¶жҖҒпјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢд№ҹи·ҹжҲ‘иҮӘе·ұзҡ„жғ…з»ӘгҖҒз»ҸеҺҶжңүе…ізі»еҗ§гҖӮ

еҲӣдҪңжҳҜжҜ”иҫғеӨҚжқӮзҡ„дәӢпјҢиҜҙдёҚжё…гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеңЁгҖҠй»Ҝж·Ўзҡ„еӨ•йҳігҖӢдёӯпјҢеҘіеӯ©дҪңдёәдёҖдёӘеӯӨе„ҝпјҢе”ҜдёҖзҡ„жё©жҡ–жқҘиҮӘдәҺйӮЈдёӘеӨҙзҫҠгҖӮжҳҜеҜ№дәәз”ҹиӢҰзҡ„жҸҸз»ҳпјҢиҝҷдёӘиӢҰжө“еҫ—еҢ–дёҚејҖгҖӮжӮЁи§үеҫ—еғҸж–ҮеӯҰе•ҠгҖҒз”өеҪұе•ҠпјҢеҜ№иҝҷд№ҲиӢҰзҡ„дәәз”ҹжңүд»Җд№ҲдҪңз”Ёпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжҲ‘и§үеҫ—иүәжңҜе°ұжҳҜдёәдәҶжҸҸз»ҳиҝҷдәӣиӢҰзҡ„пјҢи®©дәәеҜ№дәәз”ҹжңүжӣҙж·ұзҡ„дҪ“йӘҢгҖӮеҜ№еҝ«д№җзҡ„жҸҸз»ҳйҖҡеёёйғҪжҳҜжҜ”иҫғиЎЁйқўзҡ„гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡдёәд»Җд№ҲеҗҢж ·жҳҜжғ…з»ӘдҪ“йӘҢпјҢеҝ«д№җе°ұжҜ”иҫғиЎЁйқўпјҢиҖҢз—ӣиӢҰе°ұи§үеҫ—ж·ұеҲ»пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡз—ӣиӢҰжҳҜдәәзҡ„з»ҲжһҒдҪ“йӘҢеҗ§пјҢеҝ«д№җжҳҜдёҖй—ӘиҖҢиҝҮзҡ„дёңиҘҝпјҢжҳҜзҹӯжҡӮзҡ„пјҢжүҖд»ҘпјҢе°ұжңүзӮ№еғҸеҒҮиұЎгҖӮ

жҲ‘们зңӢзқҖе‘ЁеӣҙжҜҸдёӘдәәеҘҪеғҸйғҪжҢәеҝ«д№җзҡ„пјҢе…¶е®һжҜҸдёӘдәәйғҪжңүиҮӘе·ұзҡ„з—ӣиӢҰпјҢз—ӣиӢҰжҖ»жҳҜз§ҳиҖҢдёҚе®Јзҡ„пјҢжҳҜйҡҗи—Ҹиө·жқҘзҡ„пјҢжӣҙзңҹе®һгҖҒжӣҙж·ұжІүгҖҒжӣҙдёӘе·ұгҖӮ

еҜ№дәҺзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙиҖҢиЁҖпјҢз»“жһ„иҝҳжҳҜи¶Ҡз®ҖеҚ•и¶ҠеҘҪ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҫҲеӨҡдҪң家йғҪиҜҙжүҫеҲ°ејҖеӨҙзҡ„第дёҖеҸҘиҜқйқһеёёйҡҫпјҢеҜ№жӮЁиҖҢиЁҖпјҢжҳҜеҗҰд№ҹжңүиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡж•…дәӢжҳҜеҗҰеҗёеј•дәәеҪ“然жңүе®ғиҮӘиә«зҡ„жҢҮж ҮпјҢдҪҶеҜ№дәҺеҶҷдҪңиҖҢиЁҖпјҢжҠҖе·§д№ҹеҫҲйҮҚиҰҒпјҢжҜ”еҰӮпјҢжҖҺд№ҲејҖеӨҙпјҢејҖеӨҙд»ҘеҗҺеҸҲжҖҺд№ҲеҶҷгҖӮ

жңүж—¶еҖҷпјҢе°ҸиҜҙзҡ„第дёҖеҸҘиҮӘ然иҖҢ然е°ұдјҡеҮәжқҘпјҢжңүж—¶еҖҷпјҢ第дёҖеҸҘе°ұеҫҲйҡҫпјҢеҶҷдёҠеӨҡж¬ЎпјҢдёҚж–ӯж”№гҖҒдёҚж–ӯеҲ пјҢжүҚиғҪжүҫеҲ°еҮҶзЎ®зҡ„иЎЁиҝ°гҖӮ

гҖҠеҳӣе‘ўзҹіпјҢйқҷйқҷең°ж•ІгҖӢзҡ„ејҖеӨҙйўҮиҙ№дәҶдәӣеҝғжҖқпјҢдёҖејҖе§ӢжҖ»жҳҜеҶҷдёҚдёӢеҺ»пјҢе°қиҜ•еҗ„з§ҚејҖеӨҙзҡ„ж–№ејҸпјҢз»ҲдәҺжүҫеҲ°дәҶ第дёҖеҸҘпјҢзҹҘйҒ“ж•…дәӢд»Һе“ӘйҮҢејҖе§ӢпјҢз”Ёд»Җд№Ҳж ·зҡ„иҜӯж°”жқҘи®Іиҝ°пјҢиҗҘйҖ дёҖз§Қд»Җд№Ҳж ·зҡ„ж°ӣеӣҙдёҺеҹәи°ғпјҢеҗҺйқўе°ұдјҡеҫҲйЎәдәҶгҖӮ

е°Өе…¶жҳҜи®Іиҝ°иҝҷж ·дёҖдёӘеёҰжңүйӯ”е№»иүІеҪ©зҡ„ж•…дәӢпјҢиҰҒи®©иҜ»иҖ…дҝЎд»»пјҢеҝ…йЎ»еҲӣйҖ жқЎд»¶гҖӮеҪ“зЎ®е®ҡдәәзү©дёәй…’й¬јж—¶пјҢеҗҺйқўеҸ‘з”ҹзҡ„дёҖеҲҮжүҚе…·жңүеҸҜдҝЎеәҰгҖӮиҝҷзҜҮе°ҸиҜҙд№ҹжҳҜдёәдәҶи®Іиҝ°дёҖдёӘж•…дәӢиҖҢи®ҫзҪ®дёҖдёӘдәәзү©зҡ„е…ёеһӢдҫӢеӯҗгҖӮ

еҜ№дәҺгҖҠ第д№қдёӘз”·дәәгҖӢиҖҢиЁҖпјҢ第дёҖеҸҘиҜқд№ҹжҜ”иҫғйҮҚиҰҒпјҢ“еңЁйҒҮи§ҒиҝҷдёӘз”·дәәд№ӢеүҚпјҢйӣҚжҺӘеҜ№жүҖжңүзҡ„з”·дәәйғҪеӨұеҺ»дәҶдҝЎеҝғгҖӮиҝҷдёӘз”·дәәжҳҜйӣҚжҺӘзҡ„第д№қдёӘз”·дәәгҖӮ”жңүдәҶ第дёҖеҸҘиҜқпјҢеҗҺйқўзҡ„иҮӘ然иҖҢ然е°ұжқҘдәҶгҖӮ

жҖҺд№ҲеҶҷиҝҷд№қдёӘдәәпјҢеҪ“ж—¶йўҮиҙ№жҖқйҮҸгҖӮиҖҢ第дёҖеҸҘиҜқдёҖеҮәжқҘпјҢйҮҢйқўе°ұжҡ—еҗ«зқҖдёҖдёӘж—¶жҖҒпјҢ并иөӢдәҲеҶҷдҪңдёҖдёӘйЎәеәҸпјҢеҚіе…ҲеҶҷжңҖеҗҺдёҖдёӘз”·дәәпјҢ然еҗҺеҫҖеӣһеҶҷгҖӮеҶҷеҘ№зҡ„еҗ„з§ҚйҒӯйҒҮпјҢд№ҹжҳҜдәәжҖ§зҡ„еҗ„з§ҚдёҚе ӘгҖӮжңҖеҗҺиҝҷдёҖдёӘпјҢжҳҜйӣҶеӨ§жҲҗиҖ…еҗ§пјҢи—Ҹеҫ—жӣҙж·ұгҖӮе…¶д»–дәәжң¬жҖ§йғҪеҫҲеҝ«ең°жҳҫйңІдәҶпјҢиҖҢд»–еҲҷжҳҜж…ўж…ўж…ўж…ўең°жё—йҖҸеҮәжқҘгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡйҖҡеёёжӮЁеҲӨж–ӯ第дёҖеҸҘжүҫжІЎжүҫеҲ°зҡ„ж ҮеҮҶжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡиҝҷжҳҜеҫҲдё»и§Ӯзҡ„дёҖдёӘж„ҹи§үпјҢжІЎд»Җд№Ҳж ҮеҮҶгҖӮеҰӮжһң第дёҖеҸҘеҶҷдёӢжқҘпјҢеҗҺйқўеҸҜд»ҘеҫҲйЎәең°иҝӣеұ•пјҢдёҖеҲҮйғҪиғҪиҮӘ然ең°еҮәжқҘпјҢз”ҡиҮіжңүеҒңдёҚдёӢжқҘзҡ„ж„ҹи§үпјҢйӮЈд№ҲпјҢ第дёҖеҸҘе°ұжҳҜеҗҲйҖӮзҡ„гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеңЁжӮЁзҡ„еӨ§йғЁеҲҶе°ҸиҜҙдёӯпјҢи®Іж•…дәӢзҡ„йЎәеәҸйғҪжҳҜд»Һдёӯй—ҙејҖе§ӢпјҢе…ҲиҝҪжәҜеүҚеӣ пјҢеӣһеҲ°еҪ“дёӢпјҢеҶҚ继з»ӯи®ІдёӢеҺ»гҖӮиҝҷз§Қи®Іиҝ°зҡ„йЎәеәҸжҳҜеҮәдәҺд»Җд№ҲиҖғиҷ‘пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжҳҜдёәдәҶеҸҷдәӢзҡ„иҠӮдҝӯеҗ§гҖӮеҰӮжһңд»ҺеӨҙеҲ°е°ҫи®ІпјҢеҸҜиғҪйңҖиҰҒеҫҲеӨҡй“әеһ«пјҢеңЁжҲ‘зңӢжқҘжҳҜжІЎжңүеҝ…иҰҒзҡ„пјҢжІЎжңүеӨӘеӨҡе®һйҷ…ж„Ҹд№үпјҢиҝҳдёҚеҰӮзӣҙжҺҘжүҫеҲ°дёҖдёӘзӮ№пјҢеңЁеҸҷдәӢзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢдёҖдәӣдәәзү©зҡ„еүҚеҸІе’ҢиғҢжҷҜжҖ§зҡ„дҝЎжҒҜдјҡиҮӘ然иҖҢ然ең°еёҰиҝӣжқҘпјҢиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢе°ҸиҜҙдјҡжӣҙзІҫиҮҙгҖӮ

жҲ‘и§үеҫ—пјҢеҜ№дәҺзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙиҖҢиЁҖпјҢз»“жһ„иҝҳжҳҜи¶Ҡз®ҖеҚ•и¶ҠеҘҪгҖӮеҪ“然пјҢйҖүжӢ©иҝҷдёӘејҖе§Ӣи®Іиҝ°зҡ„зӮ№иҝҳжҳҜжҢәйҡҫзҡ„пјҢи·ҹеҲҡжүҚиҜҙзҡ„йҖүжӢ©ејҖеӨҙ第дёҖеҸҘиҜқдёҖж ·гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҫҲеӨҡж—¶еҖҷжӮЁйғҪи°ҲеҲ°еҸҷдәӢжҳҜ讲究жҠҖе·§зҡ„пјҢжӮЁдјҡзӮ«жҠҖеҗ—пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡзҺ©еј„иҠұж ·е’ҢзӮ«еј„жҠҖе·§жҳҜдёҚиҮӘдҝЎзҡ„иЎЁзҺ°гҖӮ

еҪ“然пјҢеҸҚиҝҮжқҘиҜҙпјҢеҜ№дәҺжңүдәӣеӨ§еёҲпјҢд№ҹжҳҜиҮӘдҝЎзҡ„иЎЁзҺ°пјҢжҜ”еҰӮиҜҙжҜ•еҠ зҙўпјҢд»–зңҹзҡ„жҳҜиҫҫеҲ°дәҶйӮЈдёӘеўғз•ҢпјҢи¶…и¶ҠдәҶжҹҗдёӘеұӮйқўпјҢиҮӘ然ең°е°ұзҺ©дәҶиө·жқҘгҖӮ

дҪҶеҜ№дәҺжңүдәӣдәәжқҘиҜҙпјҢд»–дәӢе®һдёҠ并没жңүиҫҫеҲ°йӮЈдёӘеўғз•ҢпјҢйқһеёёдёҚиҮӘдҝЎпјҢеҸӘжҳҜеҪўејҸдёҠзӢҗеҒҮиҷҺеЁҒпјҢйҖҡиҝҮдёҖдәӣиҠұе“Ёзҡ„дёңиҘҝжқҘжҳҫзӨәиҮӘе·ұпјҢжҺ©зӣ–иҮӘе·ұзҡ„зјәйҷ·гҖӮеҫҲеӨҡз»ҳз”»еҰӮжӯӨпјҢеҫҲеӨҡе°ҸиҜҙгҖҒз”өеҪұд№ҹеҰӮжӯӨгҖӮ

жҜ”иө·е°ҸиҜҙпјҢз”өеҪұжҳҜдёӘеҫҲйӣҶдёӯзҡ„дёңиҘҝ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҶҷе°ҸиҜҙе’ҢеҶҷеү§жң¬зҡ„еңЁжҖқз»ҙдёҠе·®еҲ«еӨ§еҗ—пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҜ№жҲ‘иҖҢиЁҖпјҢеҶҷеү§жң¬д№ҹи·ҹеҶҷе°ҸиҜҙе·®дёҚеӨҡпјҢи·ҹиҒҢдёҡзј–еү§еҶҷеү§жң¬зҡ„еҘ—и·Ҝж–№жі•жҳҜдёҚдёҖж ·зҡ„гҖӮ他们иҰҒеҶҷдәәзү©е°Ҹдј е•ҠпјҢеӨ§жў—жҰӮе•ҠпјҢз»“жһ„е•Ҡ……еҜ№жҲ‘иҖҢиЁҖпјҢеҶҷзқҖеҶҷзқҖе°ұеҮәжқҘдәҶпјҢжҳҜдёӘиҮӘ然з”ҹй•ҝзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

з”өеҪұжӣҙеӨҚжқӮдёҖдәӣеҗ§пјҢдёҚд»…жҳҜж–Үеӯ—иЎЁзҺ°пјҢиҝҳиҰҒз»ҸиҝҮжӢҚж‘„дёҺеүӘиҫ‘гҖӮе°ҸиҜҙе’Ңз”өеҪұжЎҶе®ҡзҡ„з©әй—ҙдёҚдёҖж ·пјҢжүҖд»ҘпјҢе°ҸиҜҙдёӯдҪ и§үеҫ—еҫҲзңҹе®һзҡ„дёңиҘҝгҖҒи§үеҫ—еҫҲеҘҪзҡ„еҜ№иҜқпјҢеҸҜиғҪж”ҫеңЁй“¶е№•дёҠе°ұдјҡеҫҲеҒҮгҖӮиҜ»е°ҸиҜҙж—¶дҪ дјҡи§үеҫ—дәәзү©зҡ„е…ізі»еҫҲиҮӘ然пјҢиҜӯиЁҖд№ҹеҫҲйҖӮе®ңпјҢдҪҶеңЁй“¶е№•дёҠзңӢеҲ°пјҢжңүж—¶е°ұдјҡи§үеҫ—з”ҹзЎ¬гҖӮе°ҸиҜҙйҮҢеҸҜд»ҘиҜҙдёҖдәӣй«ҳеӨ§дёҠзҡ„иҜқпјҢз”өеҪұеҸҜиғҪеӨӘзӣҙи§ӮдәҶпјҢе°ұдјҡи®©дәәи§үзқҖдёҚиҲ’жңҚпјҢжңүзӮ№зҹ«жғ…гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжҳҜеҗҰеӣ дёәе°ҸиҜҙзҡ„иҜӯиЁҖе…¶е®һжҳҜжҠҪиұЎең°еӯҳеңЁдәҺиҜ»иҖ…зҡ„ж„ҸиҜҶдёӯпјҢдёҚжҳҜдёҖеӯ—дёҖеҸҘең°иҜҙеҮәжқҘзҡ„пјҢе®ғж•ҙдёӘең°дҪңз”ЁдәҺиҜ»иҖ…пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡдёҚзҹҘйҒ“еҺҹеӣ жҳҜд»Җд№ҲгҖӮдҪҶиҝҷз§Қж„ҹи§үжҲ‘дҪ“йӘҢиҝҮгҖӮ

дҪ зңӢгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢпјҢиҜ»е°ҸиҜҙж—¶пјҢдјҡи§үеҫ—иҝҷдёӘеҜ№зҷҪеҫҲжӯЈеёёе•ҠпјҢдҪҶз”ұз”өеҪұдёӯзҡ„дәәзү©еҰӮжӯӨиҝҷиҲ¬дёҖиҜҙпјҢе°ұдёҚеғҸйӮЈд№ҲдёҖеӣһдәӢгҖӮ

жҜ”еҰӮпјҢгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢдёӯпјҢе°ҸжңӢеҸӢ们иҜҙпјҢ“еҸӘжңүжё…жңқзҡ„дәәжүҚз•ҷиҫ«еӯҗ”пјҢеҶ…ең°жқҘзҡ„еӨ§еӯҰз”ҹ们еҲҷиҜҙпјҢ“дҪ жҳҜиүәжңҜ家еҗ—пјҹ”“дҪ 们зңӢд»–зҡ„зңјзҘһпјҢйӮЈд№Ҳж·ұжІүпјҢиӮҜе®ҡжҳҜдёҖдёӘж·ұеҲ»зҡ„иүәжңҜ家гҖӮ”иҝҷдәӣеҜ№иҜқеңЁе°ҸиҜҙдёӯи§үеҫ—еҫҲиҮӘ然пјҢиҖҢдё”жҳҜжңүи¶Јзҡ„гҖӮдҪҶеңЁз”өеҪұдёӯпјҢеЎ”жҙӣе°ұйӮЈж ·з«ҷзқҖпјҢеҰӮжһңжқҘдәҶеҲ«зҡ„дәәгҖҒжңүдәҶиҝҷж ·дёҖж®өеҜ№иҜқпјҢе°ұдјҡеҫҲеҒҮпјҢеҫҲдёҚиҮӘ然гҖӮжүҖд»Ҙе°ұе°Ҷиҝҷж®өеҺ»жҺүдәҶгҖӮе®үжҺ’дәҶдёҖдёӘиӯҰеҜҹдёҠжқҘпјҢдёҺеЎ”жҙӣеҸ‘з”ҹдәҶдёҖдәӣеҜ№иҜқгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡиҝҷдёӘиӯҰеҜҹд№ҹжҳҜд»Һдё»йўҳеҮәеҸ‘пјҢдёәз”өеҪұдёӯжҺўи®Ёзҡ„“иә«д»Ҫ”еҠ дәҶдёҖзӮ№еҠӣеҗ§пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе—ҜпјҢжҜ”иө·е°ҸиҜҙпјҢз”өеҪұжҳҜдёӘеҫҲйӣҶдёӯзҡ„дёңиҘҝпјҢеҸӘжңү90еҲҶй’ҹпјҢе°ұеғҸдёҖеңәи¶ізҗғиөӣпјҢ规еҲҷе°ұжҳҜиҝҷж ·пјҢ90еҲҶй’ҹпјҢ然еҗҺдёҖеҲҮе°ұз»“жқҹдәҶгҖӮжүҖд»ҘпјҢз”өеҪұе…¶е®һжҳҜжҢәйҡҫзҡ„пјҢе®ғжҳҜйҷҗе®ҡзҡ„дёҖдёӘеҸҷдәӢгҖӮ

иҖҢдҪ зңҒз•ҘеӨӘеӨҡд№ҹдёҚиЎҢгҖӮеңЁе°ҸиҜҙйҮҢпјҢжңүж—¶дёҖеҸҘиҜқе°ұеҸҜд»Ҙд»ЈиҝҮеҺ»пјҢиҝҮеҺ»дәҶ5е№ҙпјҢе°ұе®ҢдәҶгҖӮдҪҶеңЁз”өеҪұйҮҢпјҢеҰӮжһңдҪ з”Ёеӯ—幕еҶҷдёҠ“дә”е№ҙд№ӢеҗҺ”пјҢжҖ»жҳҜжңүзӮ№еҒҮеҗ§гҖӮд»ҺеҸҷдәӢзҡ„еұӮйқўи®ІпјҢз”өеҪұзҡ„зЎ®жҳҜе……ж»ЎдәҶйҷҗеҲ¶жҖ§зҡ„еҲӣдҪңгҖӮеҪ“然пјҢиҝҷд№ҹжҳҜжңүжҠҖе·§зҡ„гҖӮ

еҪ“然пјҢз”өеҪұд№ҹжңүе°ҸиҜҙжІЎжңүзҡ„дјҳеҠҝгҖӮжңүж—¶90еҲҶй’ҹе°ұеҸҜд»ҘйІңжҳҺеҪўиұЎең°еұ•зӨәеҮ д»ЈдәәпјҢиҝҷж–№йқўе°ҸиҜҙжңүзӮ№ејұгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡе—ҜпјҢгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢзҡ„дёҖејҖеӨҙпјҢжңүжүҖй•ҝдёҺжқ‘й•ҝе…ідәҺ“еЎ”жҙӣжҳҜи°Ғ”зҡ„еҜ№иҜқпјҢз”өеҪұдёӯеҺ»жҺүдәҶпјҢжӣҙе№Іи„Ҷе’ҢзӣҙжҺҘгҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе°ҸиҜҙйңҖиҰҒй“әеһ«дёҖдёӢпјҢйңҖиҰҒдёҖдёӘж…ўж…ўиҝӣе…Ҙзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮдё»дәәе…¬дёҚйңІйқўпјҢеҲ°дёүеҲҶд№ӢдёҖж—¶жүҚеҮәзҺ°пјҢз”ұеҲ«дәәеҜ№д»–зҡ„и°Ҳи®әеӢҫиө·иҜ»иҖ…еҜ№д»–зҡ„е…ҙи¶ЈдёҺжғіиұЎгҖӮ

иҖҢз”өеҪұдёӯпјҢдё»дәә公第дёҖж—¶й—ҙеҮәеңәпјҢзӣҙжҺҘиҝӣе…Ҙдё»йўҳпјҢиҝҷдәӣиғҢжҷҜдҝЎжҒҜдјҡеңЁеҗҺйқўжёҗжёҗең°е‘ҲзҺ°пјҢе°ҸиҜҙејҖеӨҙйӮЈдәӣдҫ§йқўжҸҸеҶҷзҡ„еҠҹиғҪеңЁз”өеҪұдёӯз”ЁеҲ«зҡ„ж–№ејҸд№ҹйғҪдёҖдёҖе®һзҺ°дәҶгҖӮ

е°ҸиҜҙдёҺз”өеҪұпјҢеңЁиҝҷж–№йқўеҢәеҲ«иҝҳжҳҜжҢәеӨ§зҡ„еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡе°ҸиҜҙдёӯпјҢеүӘжҺүзҡ„е°Ҹиҫ«еӯҗдёҠиҝҳзі»зқҖдёҖж №зәўзәҝпјҢеЎ”жҙӣејҜи…°жҚЎиө·иЈ…иҝӣеҸЈиўӢйҮҢдәҶгҖӮиҖҢз”өеҪұйҮҢе°ұжӣҙеҶіз»қдёҖдәӣпјҢ并没жңүдёҺиҝҷдёӘиҫ«еӯҗеҶҚеҸ‘з”ҹд»»дҪ•зә з»“гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе°ҸиҜҙйҮҢпјҢжҳҜдёҖдёӘжғ…з»ӘеҢ–зҡ„иЎЁиҫҫпјҢиҝҷдёӘз»ҶиҠӮеҸҜиғҪжҳҜж„ҹдәәзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜеңЁз”өеҪұйҮҢпјҢиӢҘеҶҚжңүиҝҷз§Қз»ҶиҠӮпјҢеҸҜиғҪдјҡз ҙеқҸйӮЈз§Қз»қжңӣзҡ„гҖҒеӯӨжіЁдёҖжҺ·зҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡе°ҸиҜҙдёӯпјҢеЎ”жҙӣз®—жҳҜдё»еҠЁең°“иө°еҮәеӨ§еұұ”пјҢдёҺжқЁжҺӘеңЁдёҖиө·гҖӮжІЎжңүе°ҸзҫҠзҫ”зҡ„жҲҸпјҢд№ҹж— йӣҮдё»еҜ№д»–зҡ„зҫһиҫұгҖӮиҖҢз”өеҪұдёӯеҲҷжңүеҫҲеӨҡеӨ–еңЁзҡ„еҠӣйҮҸжҺЁеҠЁд»–дёҖжӯҘдёҖжӯҘиө°еҗ‘з»“жһңйӮЈдёӘж–№еҗ‘гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеңЁе°ҸиҜҙдёӯпјҢиҜ»иҖ…жҳҜжңүиҫғеӨ§жғіиұЎз©әй—ҙзҡ„пјҢ他们еҸҜд»ҘиЎҘи¶ідёҖдәӣдҝЎжҒҜпјҢжүҖд»ҘжІЎжңүеҝ…иҰҒеҶҷеҫ—еӨӘе®һгҖӮиҖҢеңЁз”өеҪұдёӯпјҢиҝҳжҳҜйңҖиҰҒдёҖдёӘи§Ҷи§үеҢ–зҡ„е‘ҲзҺ°еҗ§пјҢйҖҡиҝҮи§Ҷи§үжқҘеҮёжҳҫиҝҷдёӘдәәзү©пјҢжүҖд»ҘеҠ дәҶеЎ”жҙӣеңЁеұұдёҠзҡ„з”ҹжҙ»иҝҷдёҖйғЁеҲҶпјҢд№ҹејәеҢ–дәҶдәәзү©иЎҢеҠЁзҡ„еӨ–йғЁжҺЁеҠЁеҠӣйҮҸгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡдјҡдёҚдјҡд№ҹжҳҜеӣ дёәиҖғиҷ‘еҲ°з”өеҪұзҡ„йҖҡдҝ—жҖ§пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡд№ҹдёҚжҳҜдёәдәҶйҖҡдҝ—жҖ§еҗ§пјҢдё»иҰҒиҝҳжҳҜеӣ дёәдёӨз§ҚеӘ’д»Ӣзҡ„зү№зӮ№зӣёејӮгҖӮ

ж–Үеӯ—иғҪеӨҹе»әжҲҗзҡ„ж„ҸиұЎпјҢз”өеҪұеҫҲйҡҫиҫҫеҲ°гҖӮеҶҷе°ҸиҜҙж—¶дҪ еңЁжҸҸиҝ°жғ…иҠӮзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢиҝҳеҸҜд»Ҙдј иҫҫеҫҲеӨҡжғ…з»ӘжҖ§зҡ„дёңиҘҝпјҢеҸҜд»Ҙи·ҹиҜ»иҖ…е»әз«Ӣиө·е…ұйёЈгҖӮд№ҹеҸҜд»ҘиҝӣиЎҢжҰӮжӢ¬жҖ§еҸҷдәӢпјҢжҜ”еҰӮпјҢеЎ”жҙӣеҺ»еҲ°еұұдёҠпјҢеӨҡе°‘еӨҡе°‘еӨ©е°ұеӣһжқҘдәҶгҖӮиҝҷж ·дёҖеҸҘиҜқе°ұеӨҹдәҶпјҢе®ғеҢ…еҗ«зҡ„дҝЎжҒҜеҫҲеӨҡпјҢиҜ»иҖ…зһ¬й—ҙе°ұеҒҡеҮәдёҖдёӘиЎҘе……жҖ§зҡ„жғіиұЎгҖӮз”ұжӯӨпјҢдәәзү©еҒҡеҮәзҡ„еҶіе®ҡиҜ»иҖ…д№ҹжҳҜе®Ңе…ЁеҸҜд»ҘзҗҶи§Јзҡ„гҖӮ

иҖҢеңЁз”өеҪұдёӯпјҢзңҒеҺ»иҝҷдәӣе…·дҪ“зҡ„жҙ»еҠЁпјҢе°ұеӨұеҺ»дәҶжһ„зӯ‘жғіиұЎзҡ„з©әй—ҙпјҢиҝҷдёӘдё–з•Ңе°ұдёҚжҲҗз«ӢдәҶгҖӮжүҖд»ҘпјҢйңҖиҰҒдёҖдәӣеҫҲе®һзҡ„дёңиҘҝе°Ҷе…¶ж”Ҝж’‘иө·жқҘгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢз”өеҪұи§Ӯдј—иғҪдёҺдәәзү©е…ұжғ…пјҢд№ҹйңҖиҰҒдёҖдәӣдёңиҘҝпјҢжҜ”еҰӮпјҢеЎ”жҙӣдёҖзӣҙйҡҸиә«жҠұзқҖзҡ„е°ҸзҫҠзҫ”иў«зӢјеҗғдәҶпјҢйӣҮдё»еҸҲжү“д»–гҖҒзҫһиҫұд»–пјҢд»–дёҖдёӘдәәеӣ дёәеҜ№жқЁжҺӘзҡ„зҲұж…•иҖҢеӯҰд№ жӢүдјҠпјҢиҝҷдәӣз»ҶиҠӮзҡ„й“әеһ«дҪҝи§Ӯдј—иғҪеӨҹж„ҹеҸ—еҲ°д»–жғ…з»Әзҡ„ејәеәҰпјҢдҪҝи§Ӯдј—е»әз«Ӣиө·дёҖдёӘжӣҙж„ҹе®ҳеҢ–зҡ„дҪ“йӘҢпјҢеҜ№дәҺж•…дәӢзҡ„зңҹе®һж„ҹжңүдёҖз§ҚдҝЎд»»пјҢеҜ№дәәзү©д№ҹжңүдҝЎиө–ж„ҹпјҢд»Је…Ҙж„ҹжӣҙејәпјҢдёҖж—Ұд»–еҒҡеҮәжҹҗдёӘеҶіе®ҡж—¶пјҢи§Ӯдј—дјҡи§үеҫ—иҝҷдёӘеҶіе®ҡжҳҜжңүдҫқжҚ®зҡ„гҖӮ

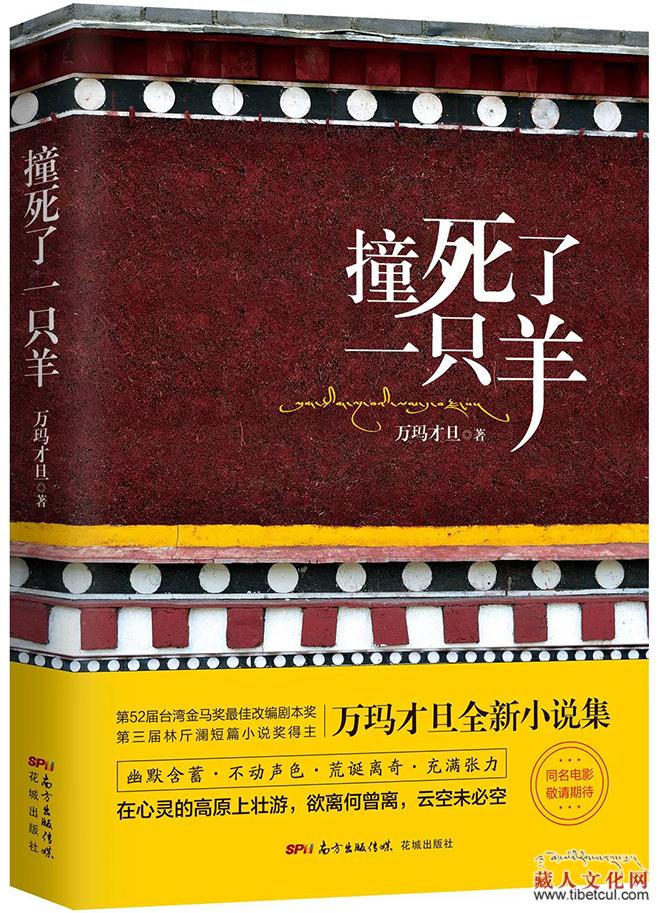

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҢи—Ҹж—ҸпјҢз”өеҪұеҜјжј”пјҢзј–еү§пјҢдҪң家гҖӮе·ІеҮәзүҲи—Ҹж–Үе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠиҜұжғ‘гҖӢгҖҠеҹҺеёӮз”ҹжҙ»гҖӢпјҢдёӯж–Үе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠжөҒжөӘжӯҢжүӢзҡ„жўҰгҖӢгҖҠеҳӣе‘ўзҹіпјҢйқҷйқҷең°ж•ІгҖӢгҖҠж’һжӯ»дәҶдёҖеҸӘзҫҠгҖӢзӯүпјҢжі•ж–ҮзүҲе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠNeigeгҖӢгҖҒж—Ҙж–ҮзүҲе°ҸиҜҙгҖҠеҜ»жүҫжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢзӯүгҖӮдҪңе“Ғиў«зҝ»иҜ‘жҲҗиӢұгҖҒжі•гҖҒеҫ·гҖҒж—ҘгҖҒжҚ·е…Ӣзӯүж–Үеӯ—иҜ‘д»ӢеҲ°еӣҪеӨ–пјҢиҺ·“йқ’жө·ж–ҮеӯҰеҘ–”“жһ—ж–ӨжҫңзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеҘ–”зӯүеӨҡз§Қж–ҮеӯҰеҘ–йЎ№пјҢе…ҘйҖү“дёӯеӣҪе№ҙеәҰе°ҸиҜҙжҺ’иЎҢжҰң”зӯүдё“дёҡжҰңеҚ•гҖӮз”өеҪұдҪңе“ҒжңүгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢзӯүпјҢжӣҫиҺ·еҸ°ж№ҫйҮ‘马еҘ–жңҖдҪіж”№зј–еү§жң¬зӯүеӨҡйЎ№з”өеҪұеӨ§еҘ–гҖӮ2018е№ҙ9жңҲпјҢз”өеҪұгҖҠж’һжӯ»дәҶдёҖеҸӘзҫҠгҖӢиҺ·з¬¬75еұҠеЁҒе°јж–ҜеӣҪйҷ…з”өеҪұиҠӮ“ең°е№ізәҝ”з«һиөӣеҚ•е…ғ“жңҖдҪіеү§жң¬”еҘ–гҖӮ