ж‘ҳиҰҒ:иҮӘ1950е№ҙд»Јд»ҘжқҘпјҢдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұдҪңдёәдёҖз§Қдё»жөҒз”өеҪұйўҳжқҗй•ҝзӣӣдёҚиЎ°пјҢдҪҶеҲӣдҪңиҖ…зҡ„и§Ҷи§’еӨҡд»Ҙжұүж–ҮеҢ–дёәж”ҜзӮ№пјҢ并ејәи°ғдё»жөҒж„ҸиҜҶеҪўжҖҒеңЁеҪұзүҮдёӯзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮиҮӘ2000е№ҙд»ҘжқҘпјҢз”ұжң¬ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳдҪңдёәеҲӣдҪңиҖ…пјҢеұ•зҺ°жң¬ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–и§ӮеҝөпјҢ并иғҪеӨҹеңЁж—ҸзҫӨзӨҫеҢәеҶ…йғЁиҺ·еҫ—и§Ӯдј—и®ӨеҸҜеҸҠиүәжңҜиҜ„д»·зҡ„ж•…дәӢзүҮдёҺзәӘеҪ•зүҮжӣҙи”ҡдёәеҸҜи§ӮгҖӮеҰӮжһңеҖҹз”Ёдәәзұ»еӯҰзҡ„жҰӮеҝөпјҢиҝҷзұ»д»Ҙжң¬ж°‘ж—Ҹдё»еҲӣдәәе‘ҳдёәдё»дҪ“гҖҒз«ҷеңЁжң¬ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–з«ӢеңәдёҠиҝӣиЎҢиЎЁиҫҫзҡ„еҪұи§ҶдҪңе“ҒеҸҜиў«з§°дёә“дё»дҪҚ”з”өеҪұпјҢиҫғд№Ӣдј з»ҹдёҠз”ұеӨ–жқҘеҲӣдҪңиҖ…жӢҚж‘„зҡ„дҪңе“ҒпјҢ“дё»дҪҚ”з”өеҪұжӣҙдҫ§йҮҚдәҺеұ•зҺ°жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„ж ёеҝғж–ҮеҢ–еҶ…е®№дёҺд»·еҖји§ӮеҝөпјҢжҠөеҫЎиў«и§Ҷдёә“д»–иҖ…”зҡ„зҢҺеҘҮдёҺжғіиұЎпјҢиҮӘеҶ…иҖҢеӨ–ең°жҖқиҖғж°‘ж—Ҹз”ҹеӯҳеҸ‘еұ•д№ӢйҒ“гҖҒдј з»ҹзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–еҸҳиҝҒд»ҘеҸҠдёӘдҪ“дёҺж—ҸзҫӨд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»зӯүпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗдәҶжңүе…іиҝҷдәӣж—ҸзҫӨзӨҫдјҡдёҺж–ҮеҢ–зҡ„ж–°зҹҘиҜҶжқҘжәҗгҖӮ

жіЁпјҡжң¬ж–Үдёәз”ұзҫҺеӣҪеҚ—еҚЎзҪ—жқҘзәіеӨ§еӯҰдәҺ2015е№ҙ9жңҲ19-20ж—ҘдёҫеҠһзҡ„“第е…ӯеұҠдёӯеӣҪз”өеҪұеӣҪйҷ…и®әеқӣ”пјҲThe 6th International Forum on Chinese Cinema, University of South Carolina, September 19-20, 2015пјүзҡ„е®ЈиҜ»и®әж–ҮгҖӮ

иҮӘ20дё–зәӘ50е№ҙд»Јд»ҘжқҘпјҢдёӯеӣҪеҚіжңүжүҖи°““е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұ”д№Ӣзұ»еһӢеҪұзүҮзҡ„еҲӣи®ҫдёҺз”ҹдә§пјҢе…¶дёӯдёҚд№ҸеңЁеҪ“д»ЈдёӯеӣҪз”өеҪұеҸІд№ғиҮіж–ҮеҢ–еҸІдёҠеҪұе“Қж·ұиҝңзҡ„еҗҚзүҮдҪідҪңгҖӮеҰӮж №жҚ®е№ҝиҘҝеЈ®ж—Ҹж°‘й—ҙдј иҜҙж”№зј–зҡ„гҖҠеҲҳдёүе§җгҖӢгҖҒеҸ–жқҗдәҺдә‘еҚ—еҪқж—Ҹж’’е°јдәәж°‘й—ҙж•…дәӢзҡ„гҖҠйҳҝиҜ—зҺӣгҖӢд»ҘеҸҠеңЁеӨ§зҗҶеҸ–жҷҜжӢҚж‘„пјҢеұ•зӨәзҷҪж—ҸйЈҺеңҹдәәжғ…зҡ„гҖҠдә”жңөйҮ‘иҠұгҖӢзӯүпјҢеқҮдёә“еҚҒдёғе№ҙз”өеҪұ”[ “еҚҒдёғе№ҙз”өеҪұ”пјҢзү№жҢҮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺзҡ„еүҚ17е№ҙпјҲеҚі1949е№ҙиҮі1966е№ҙпјүзҡ„дёӯеӣҪз”өеҪұгҖӮ]дёӯи„ҚзӮҷдәәеҸЈзҡ„д»ЈиЎЁдҪңпјҢеңЁиҝҷдәӣеҪұзүҮзҡ„жғ…иҠӮгҖҒдәәзү©гҖҒеҸ–жҷҜгҖҒжҸ’жӣІгҖҒжңҚйҘ°зӯүдёӯпјҢзӣҙжҺҘжҲ–й—ҙжҺҘең°йҮҚеЎ‘дәҶйғЁеҲҶе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–еҪўиұЎгҖӮйҷӨж•…дәӢзүҮд№ӢеӨ–пјҢд»ҘдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўж°‘ж—ҸеӯҰжүҖпјҲд»ҠдёӯеӣҪзӨҫдјҡ科еӯҰйҷўж°‘ж—ҸеӯҰдёҺдәәзұ»еӯҰз ”з©¶жүҖпјүдёәеҲӣдҪңдё»дҪ“пјҢе…«дёҖз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮгҖҒеҢ—дә¬з§‘ж•ҷз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮзӯүеҸӮдёҺжӢҚж‘„зҡ„“дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫдјҡеҺҶеҸІз§‘еӯҰзәӘеҪ•з”өеҪұ”пјҢеңЁ1957-1976е№ҙй—ҙпјҢеҜ№й»Һж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒеӮЈж—ҸгҖҒ瑶ж—Ҹзӯү16дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—ҸпјҲеҗ«ж”Ҝзі»пјүзҡ„дј з»ҹж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–зі»з»ҹең°иҝӣиЎҢдәҶ“жҠўж•‘ејҸ”зҡ„еҪұеғҸи®°еҪ•пјҢе…ұж‘„еҲ¶дәҶ16йғЁзәӘеҪ•з”өеҪұпјҢејҖеҲӣдәҶдёӯеӣҪзҡ„ж°‘ж—Ҹеҝ—зәӘеҪ•зүҮеҲӣдҪңе…ҲжІігҖӮзү№еҲ«жҳҜиҝӣе…Ҙ1980е№ҙд»Јд№ӢеҗҺпјҢйҡҸзқҖдёӯеӣҪж–°зҡ„ж°‘ж—Ҹе®—ж•ҷж”ҝзӯ–зҡ„еҲ¶е®ҡпјҢж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺж°‘ж—Ҹе®—ж•ҷдҝЎд»°гҖҒж°‘й—ҙиҠӮж—ҘйғҪеҫ—д»ҘеӨҚе…ҙпјҢдё”дёҚж–ӯд»Ҙ“еҘҮи§Ӯ”ж•Ҳеә”еҗёеј•зңјзҗғгҖӮе…¶ж—¶пјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұиҷҪ然еҶҚжІЎжңүзҷ»дёҠдёҫеӣҪдәүзқ№зҡ„ж–Үиүәе·…еі°пјҢдҪҶе§Ӣз»ҲеҚ жңүдёӯеӣҪеҪұеқӣдёҖеёӯд№Ӣең°зҡ„ж–ҮеҢ–ең°дҪҚгҖӮ

然иҖҢпјҢеңЁдёӯеӣҪз”өеҪұиҜӯеўғдёӯпјҢ“е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұ”дёҺе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢжңҖж ёеҝғзҡ„е…іиҒ”д»…д»…жҳҜ“йўҳжқҗ”дәҢеӯ—пјҢдәҰеҚіе°ҶжөҒдј дәҺе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹең°еҢәзҡ„ж°‘й—ҙж•…дәӢжҲ–ж°‘ж—ҸйЈҺиІҢдҪңдёәиө„жәҗдёҺжқҗж–ҷпјҢжҠ•е…ҘеҲ°дё»жөҒз”өеҪұзҡ„з”ҹдә§дҪ“зі»дёӯпјҢиҖҢиҝҷдёҖдҪ“зі»д»Һе®Ҹи§ӮеұӮйқўзҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒжҢҮеҗ‘дёҺдә§дёҡиҝҗиЎҢжңәеҲ¶пјҢеҲ°еҫ®и§ӮеұӮйқўзҡ„еү§з»„жһ„жҲҗдёҺеҪұзүҮеҲӣдҪңпјҢйғҪ并жңӘе°Ҷе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–дё»дҪ“жҖ§дҪңдёәдё»иҰҒзҡ„иЎЎйҮҸж ҮеҮҶгҖӮжҚўиҖҢиЁҖд№ӢпјҢеңЁжұүж—Ҹд»ҺдёҡиҖ…дёҺи§Ӯдј—дәәеҸЈеҚ жҚ®дёӯеӣҪз”өеҪұдә§дёҡз»“жһ„дё»дҪ“зҡ„иҜӯеўғд№ӢдёӢпјҢеӨ§еӨҡж•°“е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұ”жӣҙеӨҡең°е‘ҲзҺ°дёәдёҖз§Қ“д»–иҖ…”еҢ–зҡ„еҪұеғҸеҘҮи§ӮпјҢиҖҢеҪұзүҮзҡ„ж ёеҝғд»·еҖји§Ӯдҫқ然е»әз«ӢдәҺжұүж—Ҹж–ҮеҢ–жң¬дҪҚд№ӢдёҠгҖӮд»Һ“еҚҒдёғе№ҙз”өеҪұ”еҲ°“第дә”д»Јз”өеҪұ”пјҢд»Һејәи°ғж°‘ж—Ҹи§Јж”ҫдёҺж°‘ж—Ҹеӣўз»“зҡ„ж”ҝжІ»жҖ§з«Ӣж„ҸпјҢеҲ°еҮёжҳҫж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–еҘҮи§Ӯзҡ„зҢҺеҘҮејҸеҪұеғҸпјҢдёӯеӣҪдё»жөҒз”өеҪұеңЁй•ҝиҫҫеҚҠдёӘеӨҡдё–зәӘзҡ„еҸ‘еұ•иҝӣзЁӢдёӯпјҢе§Ӣз»ҲжңӘиғҪе»әз«Ӣиө·дёҖз§ҚеҹәдәҺе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹд»·еҖјжң¬дҪҚзҡ„иүәжңҜи§ӮеҝөдёҺеҲӣдҪңжЁЎејҸжқҘгҖӮ

дёҖгҖҒж–ҮеҢ–дё»йўҳдёҺеҲӣдҪңдё»дҪ“пјҡе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж•…дәӢзүҮзҡ„еҸҢзәҝе¬—еҸҳ

еңЁдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұзҡ„жј”еҸҳеҺҶзЁӢдёӯпјҢдё»йўҳзҡ„и®ҫе®ҡеҫҖеҫҖд№ҹиҝҪйҡҸзқҖж—¶д»Јзҡ„ж—ӢеҫӢиө·дјҸгҖӮиҮӘ1949е№ҙе»әз«Ӣж”ҝжқғеҗҺпјҢдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪж”ҝеәңжҺЁеҠЁзҡ„ж°‘ж—Ҹи°ғжҹҘиҝҗеҠЁеҸҠе…¶зЎ®е®ҡзҡ„“56дёӘж°‘ж—Ҹ”зҡ„еҲҶзұ»дҪ“зі»пјҢж—ўеҘ е®ҡдәҶеҪ“д»ЈдёӯеӣҪзҡ„ж°‘ж—Ҹз”ҹжҖҒж јеұҖпјҢд№ҹжҲҗдёәе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұеҲӣдҪңзҡ„е®Ҹи§Ӯж–ҮеҢ–иғҢжҷҜгҖӮ

пјҲдёҖпјү зҝ»иә«и§Јж”ҫдёҺйҳ¶зә§ж–—дәүпјҡдё»йўҳе…ҲиЎҢзҡ„“еҚҒдёғе№ҙ”е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұ

д»Ҙз”өеҪұжүҖеұ•зҺ°зҡ„дё»жөҒж„ҸиҜҶеҪўжҖҒдёәдҫӢпјҢ“еҚҒдёғе№ҙз”өеҪұ”дёӯзҡ„ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұйҖҡеёёеҮёжҳҫ“и§Јж”ҫ”дёҺ“зҝ»иә«”д№Ӣдё»йўҳгҖӮдёӯеӣҪ第дёҖйғЁи—Ҹж—ҸйўҳжқҗеҪұзүҮгҖҠеҶңеҘҙгҖӢеҚіжҳҜ“еҘҙйҡ¶зҝ»иә«еҒҡдё»дәә”жңҖдёәйІңжҳҺзҡ„иҜ йҮҠд№ӢдҪңпјҢ第дёҖйғЁеЎ”еҗүе…Ӣж—Ҹз”өеҪұгҖҠеҶ°еұұдёҠзҡ„жқҘе®ўгҖӢеҲҷжҳҜеҜ№1960е№ҙд»ЈдёӯиӢҸдәӨжҒ¶гҖҒж–°з–Ҷиҫ№еўғдёҚе®Ғзҡ„з”өеҪұеҶҷз…§пјҢе°Ҫз®ЎдёҠиҝ°дёӨйғЁеҪұзүҮеқҮд»Ҙе°‘ж•°ж°‘ж—ҸдёәжҸҸиҝ°еҜ№иұЎпјҢдҪҶзңҹжӯЈзҡ„дё»дәәе…¬еҚҙжҳҜиҝӣи—ҸдёҺжҲҚиҫ№зҡ„и§Јж”ҫеҶӣжҲҳеЈ«——дәҰеҚіеӣҪ家ж”ҝжқғзҡ„иӮүиә«д»ЈзҗҶдәәпјӣз”өеҪұгҖҠйҳҝиҜ—зҺӣгҖӢиҷҪ然改编иҮӘдә‘еҚ—еҪқж—Ҹж’’е°јдәәзҡ„еҸӨиҖҒдј иҜҙпјҢдҪҶеҪұзүҮејәи°ғдәҶ“йҳ¶зә§еҺӢиҝ«”дёҺ“йҳ¶зә§ж–—дәү”иҝҷдёҖе“ҚеҪ»20дё–зәӘдёӯеҸ¶зҡ„ж—¶д»ЈжңҖејәйҹіпјӣеӨ§зҗҶзҷҪж—ҸйўҳжқҗеҪұзүҮгҖҠдә”жңөйҮ‘иҠұгҖӢйўҮеӨҡж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еұ•зҺ°пјҢдҪҶжӯҢйўӮ“еӨ§и·ғиҝӣзҡ„дјҹеӨ§жҲҗе°ұ”еҚҙжҳҜе…¶йҰ–иҰҒзҡ„д»»еҠЎгҖӮйҷӨж„ҸиҜҶеҪўжҖҒйўҶеҹҹзҡ„еӣҪ家ж„Ҹеҝ—д№ӢеӨ–пјҢ“еҚҒдёғе№ҙе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұ”зҡ„зј–еү§гҖҒеҜјжј”зӯүдё»еҲӣиҖ…еқҮдёәеӣҪиҗҘеҲ¶зүҮеҺӮд»Ҙжұүж—Ҹдәәе‘ҳдёәдё»зҡ„иҒҢдёҡз”өеҪұе·ҘдҪңиҖ…пјҢе°Ҫз®ЎеҸӮеҠ жј”еҮәзҡ„жј”е‘ҳдёӯдёҚд№Ҹеҗ„ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳпјҢдҪҶе…¶еҜ№дәҺеҪұзүҮзҡ„жғ…иҠӮиө°еҗ‘дёҺж–ҮеҢ–д»·еҖјеҚҙйҡҫжңүеҸ‘иЁҖзҡ„жқғеҲ©пјҢе…¶ж°‘ж—Ҹдё»дҪ“жҖ§иҜүжұӮйҖҡеёёиў«ж·№жІЎеңЁз”өеҪұеҲӣдҪңзҡ„еӣҪ家дҪ“еҲ¶дёҺе®ҸеӨ§еҸҷдәӢдёӯгҖӮ

з”өеҪұеӯҰиҖ…жқҺдәҢд»•еҜ№жӯӨжҖ»з»“з§°пјҡ“з”өеҪұе·ҘдҪңиҖ…еңЁl7е№ҙдёӯдёҖе…ұжӢҚж‘„еҸҚжҳ l8дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”ҹжҙ»зҡ„ж•…дәӢзүҮ47йғЁгҖӮе…¶йқўиІҢеҹәжң¬дёҠд»Ҙжұүж°‘ж—Ҹзҡ„и§ҶзӮ№пјҢд»ҘеҸҠжұүж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е’Ңж”ҝжІ»зҡ„иҰҒжұӮпјҢеҜ№иҫ№з–Ҷе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹең°еҢәзҡ„йқ©е‘ҪеҺҶеҸІиҝӣиЎҢеӣһеҝҶпјҢеҜ№е…¶зҺ°е®һз»ҸеҺҶдёӯзҡ„дә’еҠ©з»„гҖҒеҗҲдҪңзӨҫгҖҒеӨ§и·ғиҝӣгҖҒдәәж°‘е…¬зӨҫзӯүдёҚеҗҢж—¶ж®өзҡ„зӨҫдјҡдё»д№үе»әи®ҫе‘јеә”еӣһе“ҚпјҢеҗҢж—¶иҫ№з–Ҷең°еҢәзҡ„ејӮеҹҹз©әй—ҙе’Ңе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеҘҮзү№зҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢд»ҘеҸҠе°‘ж•°ж°‘ж—ҸйқһеёёдёӘжҖ§еҢ–зҡ„е“ҒиҙЁе’ҢжҖ§ж јжүҖеҪўжҲҗзҡ„‘йҷҢз”ҹеҢ–’иЎЁиұЎпјҢд№ҹдёәз”өеҪұиҗҘйҖ еҘҮи§Ӯеұ•зӨәжҸҗдҫӣдәҶеҘ‘жңәпјҢеҲӣйҖ дәҶжқЎд»¶гҖӮ”[ жқҺдәҢд»•пјҡгҖҠ“жқЁжҹі"дҪ•еӨ„еј•зҫҢз¬ӣ——<е°”зҺӣзҡ„е©ҡзӨј>ж–ҮеҢ–е‘ҪйўҳжҺўжһҗгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠйҳҝеққеёҲиҢғй«ҳзӯү专科еӯҰж ЎеӯҰжҠҘгҖӢ2007е№ҙ第4жңҹпјҢ第40-41йЎөгҖӮ]

пјҲдәҢпјүж–ҮеҢ–еҘҮи§ӮдёҺд»·еҖјеҸҚжҖқпјҡж–°ж—¶жңҹе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұзҡ„еҲӣдҪңиҪ¬еһӢ

1.ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒеҸҳиҝҒдёҺз”өеҪұдё»йўҳи°ғйҖӮ

1980-1990е№ҙд»Јзҡ„“ж–°ж—¶жңҹ”з”өеҪұж—¶д»ЈпјҢдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұеӨ§дҪ“дёҠдҫқ然延з»ӯдәҶ“еҚҒдёғе№ҙз”өеҪұ”зҡ„ж–ҮеҢ–з«ӢеңәдёҺеҲӣдҪңжЁЎејҸпјҢеҗҢж—¶д№ҹжңүдёҖдәӣж–°зҡ„зӘҒз ҙгҖӮд»Һе®Ҹи§Ӯж„ҸиҜҶеҪўжҖҒи§’еәҰиҖҢиЁҖпјҢ“ж°‘ж—Ҹеӣўз»“”“зҘ–еӣҪз»ҹдёҖ”“еҸ‘家иҮҙеҜҢ”йҖҗжёҗжҲҗдёәжӣҝд»Ј“зҝ»иә«и§Јж”ҫ”дёҺ“йҳ¶зә§ж–—дәү”зҡ„дё»жөҒжҰӮеҝөпјҢзҒҢжіЁдәҺ“еҸІиҜ—”йЈҺж јзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұеҰӮгҖҠзәўжІіи°·гҖӢгҖҠдёңеҪ’иӢұйӣ„дј гҖӢзӯүдҪңе“ҒдёӯгҖӮжұҹеӯңи—Ҹж—Ҹж°‘дј—жҠөжҠ—иӢұеҶӣе…ҘдҫөдёҺи’ҷеҸӨж—Ҹеңҹе°”жүҲзү№йғЁеӣһеҪ’дёӯеӣҪпјҢйғҪжҲҗдёә“еӣўз»“дёҺз»ҹдёҖ”дё»йўҳзҡ„еҪұеғҸжіЁи„ҡгҖӮеҪ“然пјҢжӣҙеӨҡзҡ„з”өеҪұеҲӣдҪңиҖ…еҖҫеҝғдәҺеұ•зҺ°е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„еҘҮйЈҺејӮдҝ—дёҺжғ…зҲұж•…дәӢпјҢеҰӮж №жҚ®еӮЈж—ҸзҘһиҜқж•…дәӢж”№зј–зҡ„еҪұзүҮгҖҠеӯ”йӣҖе…¬дё»гҖӢдҫҝж”ҫејғдәҶж”ҝжІ»е®Јдј ж•ҷиӮІзҡ„жҢҮеҗ‘пјҢеҖҫеҠӣжү“йҖ жҲҗдёҖйғЁиүІеҪ©ж–‘ж–“гҖҒж„ҹдәәиҮіж·ұзҡ„еҘҮе№»еҶ’йҷ©зҲұжғ…з”өеҪұпјҢеңЁ20дё–зәӘ80е№ҙд»Јзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұдёӯзӢ¬йўҶйЈҺйӘҡгҖӮ继гҖҠдә”жңөйҮ‘иҠұгҖӢд№ӢеҗҺпјҢеҸҰдёҖйғЁд»ҘеӨ§зҗҶзҷҪж—Ҹйқ’е№ҙдәәзҡ„зҲұжғ…дёәдё»йўҳзҡ„з”өеҪұгҖҠжҙұжө·жғ…жіўгҖӢпјҢд№ҹйЎәеә”дәҶеҪјж—¶д»Ҙз»ҸжөҺе»әи®ҫдёәдёӯеҝғзҡ„ж—¶д»Јж–°еҸЈеҸ·пјҢе°Ҷ“дёҮе…ғжҲ·”дҪңдёәи°Ҳе©ҡи®әе«Ғзҡ„ж–°зӯ№з ҒгҖӮ

з”өеҪұгҖҠеӯ”йӣҖе…¬дё»гҖӢеү§з…§

2.“第дә”д»Ј”еҜјжј”зҡ„еҲӣж–°дёҺзӘҒз ҙ

жҲҗеҗҚдәҺ20дё–зәӘ80е№ҙд»Јдёӯжңҹзҡ„“第дә”д»Ј”еҜјжј”пјҢеңЁе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұзҡ„еҲӣдҪңдёӯдәҰдёҚд№Ҹж–ҮеҢ–зҗҶеҝөдёҺж‘„еҲ¶ж–№жі•дёҠзҡ„еҲӣж–°д№ӢдёҫгҖӮеҰӮз”°еЈ®еЈ®жү§еҜјзҡ„гҖҠзҢҺеңәжңӯж’’гҖӢи®Іиҝ°и’ҷеҸӨиҚүеҺҹеҸӨиҖҒзҡ„зӢ©зҢҺд№ жғҜжі•еҜ№дәҺжёёзү§зӨҫдјҡзҡ„зәҰжқҹеҠӣйҮҸпјҢз”Ёи’ҷеҸӨиҜӯеҜ№иҜқзҡ„и’ҷеҸӨж—ҸйқһиҒҢдёҡжј”е‘ҳпјҢеёҰжңүзәӘеҪ•иүІеҪ©зҡ„д»ӘејҸдёҺд№ дҝ—еұ•зҺ°пјҢд»ҘеҸҠе№¶ж— е®Јж•ҷжҖ§пјҢз”ҡиҮізңӢдјјйҡҸж„Ҹзҡ„ж•…дәӢжғ…иҠӮпјҢе°ҶиҝҷйғЁеҪұзүҮдёҺеҗҢдёҖж—¶жңҹзҡ„еӨ§еӨҡж•°е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұеҢәеҲҶејҖжқҘгҖӮз”өеҪұеӯҰиҖ…й’ұз«һиҜ„и®әгҖҠзҢҺеңәжүҺж’’гҖӢпјҡ“д№ӢжүҖд»ҘеҜ№еҺҹеү§жң¬зҡ„ж•…дәӢдҪңдәҶиҫғеӨ§зҡ„ж”№еҠЁ, д№ӢжүҖд»Ҙе®ҒиӮҜи®©жҷ®йҖҡзү§ж°‘еҺ»жү®жј”иҮӘе·ұпјҢд№ӢжүҖд»Ҙе®Ңе…ЁйҮҮз”Ёи’ҷиҜӯеҜ№зҷҪеҶҚеҠ дёҠжұүиҜӯзҡ„и§ЈиҜҙпјҢе°ұжҳҜжғіеҪ»еә•жҠӣејғзҹ«йҘ°иҷҡеҒҮзҡ„жҺ©зӣ–жңҜ, е°ұжҳҜжғіиҫҫеҲ°иҝҷз§ҚдёҚеҠ д»»дҪ•и®ійҘ°зҡ„з”өеҪұзңҹе®һгҖӮйҡҫжҖӘдјҠж–ҮжҖқзңӢдәҶиҝҷйғЁеҪұзүҮд»ҘеҗҺиҜҙе®ғжё…ж–°пјҢиҜҙеҪұзүҮдёӯиЎЁзҺ°зҡ„еӨ©жҳҜи’ҷеҸӨзҡ„еӨ©пјҢең°жҳҜи’ҷеҸӨзҡ„ең°пјҢдәәжҳҜи’ҷеҸӨзҡ„дәәгҖӮ”[ й’ұз«һпјҡгҖҠзјҳжғ…иЁҖеҝ—зҡ„<зҢҺеңәжңӯж’’>гҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠеҪ“д»Јз”өеҪұгҖӢ1985е№ҙ第3жңҹпјҢ第59йЎөгҖӮ]еҸҰдёҖдҪҚ“第дә”д»Ј”д»ЈиЎЁжҖ§еҜјжј”еј жҡ–еҝ»жү§еҜјзҡ„еҪұзүҮгҖҠйқ’жҳҘзҘӯгҖӢпјҢеҲҷд»ҘдёҖеҗҚеҘізҹҘйқ’еңЁдә‘еҚ—еӮЈж—Ҹд№Ўжқ‘зҡ„жҸ’йҳҹз”ҹжҙ»дёәеҸҷдәӢзәҝзҙўпјҢеұ•зҺ°иў«еӮЈж—Ҹж–ҮеҢ–жҙ—зӨје№¶еӨҚиӢҸдәҶзҫҺдёҪдёҺзҲұжғ…зҡ„жұүж—Ҹе°‘еҘізҡ„дёҖж®өйқ’жҳҘи®°еҝҶгҖӮеңЁиҝҷйғЁеҜҢдәҺиҜ—ж„Ҹзҡ„еҪұзүҮдёӯпјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„еҢ…е®№дёҺе–„ж„Ҹ第дёҖж¬ЎжҲҗдёәдәҶдёҖз§ҚдәәжҖ§ж•‘иөҺзҡ„еҠӣйҮҸпјҢиҖҢйқһдәҹйңҖиў«жұүж–ҮеҢ–ж”№йҖ жӣҙж–°зҡ„иҗҪеҗҺзӨҫдјҡеҪўжҖҒгҖӮ

3.“д»–иҖ…”еҘҮи§Ӯзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәүи®®

е°Ҫз®Ў“ж–°ж—¶жңҹ”зҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұеңЁеӨҡдёӘж–№йқўжңүжүҖзӘҒз ҙпјҢдҪҶеҲӣдҪңдё»дҪ“зҡ„еӨ–йғЁи§Ҷи§’гҖҒ移иҠұжҺҘжңЁдёҺзҢҺеҘҮеҶІеҠЁдҫқ然жЎҺжўҸзқҖиҜҘзұ»еҪұзүҮзҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖјпјҢдё”дёҺеҗ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж—ҘзӣҠејәзғҲзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘе°ҠдёҺиҮӘдё»иЎЁиҫҫж¬Іжңӣдә§з”ҹдәҶеҶІзӘҒпјҢиў«з”өеҪұжүҖжҸҸз»ҳзҡ„ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳеҜ№дәҺеҪұзүҮе‘ҲзҺ°зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зү№еҫҒпјҢеҫҖеҫҖжҢҒжү№еҲӨжҖҒеәҰгҖӮеҰӮгҖҠиҠұи…°ж–°еЁҳгҖӢд»Ҙдә‘еҚ—зҹіеұҸеҺҝиҠұи…°еҪқзҡ„ж°‘ж—ҸйЈҺжғ…дёәжӢҚж‘„йўҳжқҗпјҢж¶үеҸҠе…¶“дёүе№ҙдёҚиҗҪеӨ«е®¶”зҡ„е©ҡдҝ—д»ҘеҸҠиҲһйҫҷгҖҒжө·иҸңи…”гҖҒзғҹзӣ’иҲһзӯүж°‘й—ҙиүәжңҜпјҢдёҠжҳ д№ӢеҗҺпјҢйўҮеҫ—з”өеҪұиҜ„и®әз•ҢеҘҪиҜ„гҖӮдҪҶиҠұи…°еҪқй•ҝиҖҒ们еҜ№дәҺеҪұзүҮжүҖиЎЁзҺ°зҡ„дёҖдәӣж–ҮеҢ–з»ҶиҠӮпјҢеҰӮе°Ҷе©ҡжҲҝи®ҫзҪ®дәҺдҫӣеҘүзҘ–е…ҲзүҢдҪҚзҡ„дәҢжҘјпјҢжҸҗеҮәдәҶејәзғҲзҡ„иҙЁз–‘пјҢи®ӨдёәиҝҷжҳҜеҜ№зҘ–е…Ҳзҡ„дёҚ敬пјҢиҝқиғҢдәҶж°‘ж—Ҹдј з»ҹд№ дҝ—гҖӮ“еҪұзүҮж’ӯеҮәд№ӢеҗҺпјҢжқҘиҮӘе…ЁеҺҝеҗ„ең°зҡ„иҠұи…°еҪқиҖҒдәәе°ҶиҝҷдёҖжғ…еҶөеҶҷжҲҗд№Ұйқўжқҗж–ҷпјҢиҒ”еҗҚеҗ‘еҺҝе§”е®Јдј йғЁеҒҡдәҶеҸҚжҳ пјҢиҰҒжұӮдҝ®ж”№иҝҷдёҖжғ…иҠӮгҖӮ……иҖҒдәә们жӢ…еҝғпјҢеӨҡе№ҙд№ӢеҗҺпјҢе№ҙиҪ»дәәз»“е©ҡж—¶дјҡдёҚдјҡеҰӮз”өеҪұдёҠжүҖжҸҸеҶҷзҡ„пјҢд№ҹжҠҠж–°жҲҝе®үзҪ®еңЁжҘјдёҠпјҢиҖҢиҝҷе°ұдјҡеҜ№еҪқж—Ҹдәәзҡ„дј з»ҹ规зҹ©йҖ жҲҗе®һе®һеңЁеңЁзҡ„з ҙеқҸгҖӮ”[ жңұеҮҢйЈһпјҡгҖҠеҜ№з”өеҪұ<иҠұи…°ж–°еЁҳ>зҡ„дәәзұ»еӯҰи§ЈиҜ»гҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠж°‘ж—Ҹз ”з©¶гҖӢ2007е№ҙ第1жңҹпјҢ第54йЎөгҖӮ] и‘—еҗҚеҜјжј”еј иүәи°Ӣжү§еҜјзҡ„з”өеҪұгҖҠеҚғйҮҢиө°еҚ•йӘ‘гҖӢпјҢжӣҙжҳҜеӣ дёәе°Ҷиҙөе·һе®үйЎәеұҜе Ўдәәзҡ„дј з»ҹ“ең°жҲҸ”е«ҒжҺҘеҲ°дә‘еҚ—дёҪжұҹзәіиҘҝж—Ҹзҡ„жј”еҮәеңәжҷҜдёӯпјҢдё”з§°д№Ӣдёә“дә‘еҚ—йқўе…·жҲҸ”пјҢиҖҢиў«е®үйЎәеёӮж–ҮеҢ–дҪ“иӮІеұҖжҸҗиө·иҜүи®јпјҢжҢҮжҺ§е…¶“жӯӘжӣІдәҶе®үйЎәең°жҲҸиҝҷдёҖйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§е’Ңж°‘й—ҙж–ҮеӯҰиүәжңҜпјҢдҫөзҠҜдәҶе®үйЎәең°жҲҸзҡ„зҪІеҗҚжқғпјҢиҝқеҸҚдәҶи‘—дҪңжқғжі•зҡ„зӣёе…іи§„е®ҡпјҢ并еңЁдәӢе®һдёҠиҜҜеҜјдәҶи§Ӯдј—пјҢйҖ жҲҗе…¶еүҚеҫҖдә‘еҚ—еҜ»жүҫеҪұзүҮдёӯзҡ„йқўе…·жҲҸзҡ„дёҘйҮҚеҗҺжһңгҖӮ”[ жқҺйӣЁеі°еҲҳеӘӣпјҡгҖҠж¶ү<еҚғйҮҢиө°еҚ•йӘ‘>еҪұзүҮдёӯе®үйЎәең°жҲҸжЎҲзҡ„жі•еҫӢжҺўи®ЁгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠдәәж°‘еҸёжі•гҖӢ2012е№ҙ第8жңҹ第98йЎөгҖӮ]е°Ҫз®Ўжі•йҷўжңҖз»ҲжІЎжңүж”ҜжҢҒе®үйЎәж–ҮеҢ–дҪ“иӮІеұҖзҡ„жі•еҫӢиҜүжұӮпјҢдҪҶгҖҠеҚғйҮҢиө°еҚ•йӘ‘гҖӢеҜ№е®үйЎәең°жҲҸзҡ„йҡҸж„ҸжҢӘз”ЁпјҢдҫқ然дҪ“зҺ°дәҶз”өеҪұз•ҢзІҫиӢұеҜ№дәҺж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙж–ҮеҢ–жқғзӣҠзҡ„жј и§ҶжҖҒеәҰгҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢгҖҠеӣҫйӣ…зҡ„е©ҡдәӢгҖӢжүҖи®Іиҝ°зҡ„“еёҰеӨ«ж”№е«Ғ”ж•…дәӢжҳҜеҗҰдёәи’ҷеҸӨж—Ҹзҡ„дј з»ҹе©ҡдҝ—пјҹгҖҠзӢјеӣҫи…ҫгҖӢдёӯзҡ„“зӢј”жҳҜеҗҰиў«и’ҷеҸӨж—ҸдҪңдёәеӣҫи…ҫеҙҮжӢңпјҹиҝҷдәӣиҝ‘е№ҙжқҘжӢҘжңүиҫғй«ҳзҹҘеҗҚеәҰзҡ„гҖҒз”ұеӨ–ж—ҸпјҲжұүж—Ҹз”ҡиҮіеӨ–зұҚпјүеҜјжј”жү§еҜјзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұпјҢд№ҹеұЎеұЎеј•еҸ‘ж–ҮеҢ–зңҹе®һжҖ§зҡ„дәүи®®йЈҺжҪ®гҖӮ

4.ж–ҮеҢ–дё»дҪ“й”ҷдҪҚзҡ„“жҜҚиҜӯз”өеҪұ”

дёәдәҶејҘеҗҲиҝҷдёҖж–ҮеҢ–иЈӮйҡҷпјҢиҝ‘10е№ҙжқҘпјҢз”өеҪұз•ҢдәҰејҖе§ӢжңүдәәеҖЎеҜј“жҜҚиҜӯз”өеҪұ”пјҢеҚіе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹйўҳжқҗз”өеҪұдёӯзҡ„жј”е‘ҳеқҮд»Ҙжң¬ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖиҝӣиЎҢеҜ№иҜқпјҢд»ҘжӯӨиҗҘйҖ “еҺҹз”ҹжҖҒ”зҡ„з”өеҪұеҪўиұЎгҖӮдҫӢеҰӮдёҖдҪҚеҗҚеҸ«йҹ© дёҮеі°зҡ„жұүж—Ҹзј–еү§гҖҒеҜјжј”пјҢиҝ‘е№ҙжқҘе…ҲеҗҺжӢҚж‘„дәҶеӨҡйғЁе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“жҜҚиҜӯз”өеҪұ”пјҢеҰӮгҖҠе°”зҺӣзҡ„е©ҡзӨјгҖӢгҖҠдә‘дёҠзҡ„дәә家гҖӢпјҲзҫҢж—ҸпјүгҖҒгҖҠйқ’ж§ҹйғҺд№Ӣе‘ігҖӢпјҲй»Һж—ҸпјүгҖҒгҖҠжҲ‘们зҡ„е—“еҳ гҖӢпјҲдҫ—ж—ҸпјүзӯүпјҢеңЁдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұз•ҢзӢ¬ж ‘дёҖеёңгҖӮ然иҖҢпјҢз”өеҪұдҪңиҖ…жң¬иә«зҡ„ж–ҮеҢ–еұҖеӨ–дәәиә«д»ҪпјҢдҫқ然йҷҗеҲ¶дәҶжӯӨзұ»“жҜҚиҜӯз”өеҪұ”еңЁж–ҮеҢ–иЎЁиҫҫдёҠзҡ„зңҹе®һжҖ§дёҺдё»дҪ“жҖ§пјҢжј”е‘ҳ们зҡ„“жҜҚиҜӯ”еҜ№иҜқ并дёҚиғҪи§ЈеҶідҪңиҖ…ж–ҮеҢ–з«ӢеңәдёҺеҲӣдҪңи§Ӯеҝөзҡ„“д»–иҖ…”е§ҝжҖҒпјҢе…¶дёӘдҪ“еҲӣдҪңзҡ„зӯ–з•ҘжҖ§дёҺж“ҚдҪңжҖ§иҝңй«ҳдәҺж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иЎЁиҫҫзҡ„жң¬дҪ“д»·еҖјпјҢд№ҹеӣ жӯӨд»Қ然жҳҜдёҖз§Қж–ҮеҢ–еғӯи¶ҠејҸзҡ„ж°‘ж—ҸеҪұеғҸиЎЁиҫҫгҖӮжңүеӯҰиҖ…и®Өдёәе…¶“иҜ•еӣҫз«Ӣи¶ідәҺж°‘ж—ҸиҮӘиә«зҡ„дё»дҪ“жҖ§пјҢеҖЎеҜјдёҖз§Қе°‘ж•°жҙҫиә«д»Ҫзҡ„д»·еҖјеқҡжҢҒз«ӢеңәпјҢе…¶е®һжҳҜжӢ“еұ•е№¶дё°еҜҢдәҶдёӯеӣҪж°‘ж—Ҹз”өеҪұзҡ„жң¬иҙЁе’Ңзү№жҖ§”пјҢ[ жқҺдәҢд»•пјҡгҖҠ“жқЁжҹі"дҪ•еӨ„еј•зҫҢз¬ӣ——<е°”зҺӣзҡ„е©ҡзӨј>ж–ҮеҢ–е‘ҪйўҳжҺўжһҗгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠйҳҝеққеёҲиҢғй«ҳзӯү专科еӯҰж ЎеӯҰжҠҘгҖӢ2007е№ҙ第4жңҹпјҢ第45йЎөгҖӮ]е®һжңүдё»дҪ“й”ҷдҪҚгҖҒиә«д»Ҫж··д№ұд№Ӣе«ҢгҖӮ

пјҲдёүпјүе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”ж•…дәӢзүҮзҡ„иҗҢиҠҪдёҺжҲҗй•ҝ

1.“дё»дҪҚ”з”өеҪұзҡ„жҰӮеҝөдёҺд»·еҖј

иҮӘ2000е№ҙд»ҘжқҘпјҢдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұејҖе§ӢеҮәзҺ°ж–°зҡ„еҲӣдҪңиҗҢиҠҪпјҢ并且йҖҗжёҗз”ҹеҸ‘еҮәдёҺд»ҘеҫҖдёҚеҗҢзҡ„д»·еҖјеҸ–еҗ‘пјҢдәҰеҚіз”ұжң¬ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳдҪңдёәдё»иҰҒеҲ¶дҪңдәәе’Ңжј”е‘ҳпјҢд»ҘжҜҚиҜӯеұ•зҺ°жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–и§ӮеҝөпјҢ并主иҰҒеңЁж—ҸзҫӨжҲ–зӨҫеҢәеҶ…иҺ·еҫ—и§Ӯдј—зҫӨдҪ“дёҺиүәжңҜиҜ„д»·гҖӮеҰӮжһңеҖҹз”Ёдәәзұ»еӯҰ“дё»дҪҚ”пјҲemicпјүдёҺ“е®ўдҪҚ”пјҲeticпјүзҡ„еӯҰжңҜиҜӯжұҮпјҢиҝҷзұ»еҹәдәҺж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳдё»дҪ“иЎЁиҫҫзҡ„еҪұи§ҶдҪңе“ҒеҸҜиў«з§°дёә“дё»дҪҚ”еҪұеғҸпјҢдёҺеӨ–ж—Ҹз”өеҪұдәәеҲӣдҪңзҡ„“е®ўдҪҚ”еҪұеғҸз«ӢеңәзӣёеҸҚпјҢи§Ҷи§’зӣёеҗ‘пјҢеҪўжҲҗдёҖз§ҚзӢ¬з«Ӣдё”дә’ж–Үзҡ„ж–ҮеҢ–е…ізі»гҖӮй•ҝжңҹд»ҘжқҘпјҢе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеҜјжј”еңЁдёӯеӣҪз”өеҪұд»ҺдёҡиҖ…йҳҹдјҚдёӯе°Ҫз®Ўдәәж•°иҫғе°‘пјҢдҪҶд№ҹ并дёҚзҪ•и§ҒпјҢеҰӮи’ҷеҸӨж—ҸеҜјжј”еЎһеӨ«дёҺйәҰдёҪдёқпјҢдҫҝжҳҜеӣҪ家дҪ“еҲ¶еҶ…зҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұеҜјжј”пјҢе…¶дҪңе“Ғеӣә然еӨ§йғҪеҹәдәҺи’ҷеҸӨж—ҸеҺҶеҸІжҲ–зҺ°е®һйўҳжқҗпјҢдҪҶжҳҜд»ҺеҪұзүҮз«Ӣж„ҸдёҺдҪңе“ҒеҪўжҖҒдёҠпјҢе·Із»ҸдёҺе…¶д»–ж°‘ж—Ҹзҡ„з”өеҪұдҪңиҖ…е…ұдә«еҗҢдёҖеҘ—иҜқиҜӯдҪ“зі»пјҢдј иҫҫеҗҢдёҖз§Қд»·еҖји§ӮеҝөдәҶгҖӮиҖҢзңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠзҡ„“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҲӣдҪңпјҢжӣҙдҫ§йҮҚдәҺеұ•зҺ°жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„ж ёеҝғж–ҮеҢ–еҶ…е®№дёҺд»·еҖји§ӮеҝөпјҢжҠөеҫЎиў«еӨ–з•Ңи§Ҷдёә“д»–иҖ…”зҡ„зҢҺеҘҮдёҺжғіиұЎпјҢиҮӘеҶ…иҖҢеӨ–ең°жҖқиҖғжң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„з”ҹеӯҳеҸ‘еұ•д№ӢйҒ“гҖҒдј з»ҹзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–еҸҳиҝҒд»ҘеҸҠдёӘдҪ“дёҺж—ҸзҫӨд№Ӣй—ҙзҡ„дәӨдә’е…ізі»зӯүгҖӮжҲ–иҖ…иҜҙпјҢ“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҲӣдҪңиҖ…жӣҙдёәиҮӘи§үең°еҪ’еұһдәҺдёҖдёӘжҢҒжңүе…ұеҗҢеҺҶеҸІи®°еҝҶдёҺж–ҮеҢ–дј з»ҹзҡ„ж°‘ж—ҸзҫӨдҪ“пјҢдҪңдёәе…¶дёӯзҡ„жҲҗе‘ҳпјҢйҖҡиҝҮз”өеҪұзҡ„еҲ¶дҪңдёҺдј ж’ӯпјҢеҶ…еңЁеҸӮдёҺиҖҢйқһиә«д»Ҫ超然ең°иЎЁиҫҫиҝҷдёӘзҫӨдҪ“зҡ„ж–ҮеҢ–иҜүжұӮгҖӮдёҺеӨ–жқҘиҖ…зҡ„и§ӮеҜҹе’ҢжӢҚж‘„и§’еәҰдёҚеҗҢпјҢдёҖдёӘж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢжҢҒжңүзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–иө„жәҗдёҺи§Ҷи§үиҜӯиЁҖиЎЁиҫҫзі»з»ҹпјҢжһ„жҲҗдәҶе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”з”өеҪұзҡ„ж–ҮеҢ–еҹәзЎҖгҖӮ

2.дёҮзҺӣжүҚж—Ұи—ҸиҜӯз”өеҪұзҡ„“дё»дҪҚ”ж–ҮеҢ–з«Ӣеңә

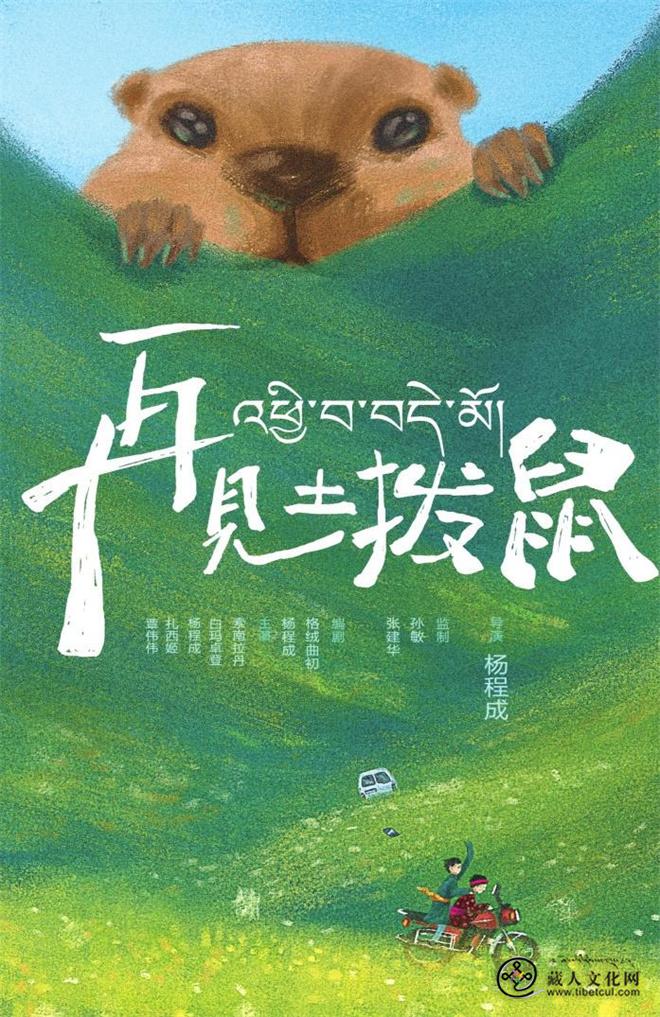

еңЁеҪ“д»ЈдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”з”өеҪұдҪңиҖ…дёӯпјҢеҮәз”ҹдәҺйқ’жө·зҡ„и—Ҹж—ҸеҜјжј”дёҮзҺӣжүҚж—ҰжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„д»ЈиЎЁдәәзү©д№ӢдёҖгҖӮд»Һе…¶еӨ„еҘідҪңгҖҠйқҷйқҷзҡ„зҺӣе°јзҹігҖӢпјҢеҲ°жңҖж–°е®ҢжҲҗзҡ„ж•…дәӢзүҮгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢпјҢдёҮзҺӣжүҚж—ҰдёҖзӣҙеҠӘеҠӣеқҡе®Ҳе…¶и—Ҹж—ҸеҪұеғҸеҲӣдҪңиҖ…зҡ„жң¬дҪҚпјҢеҜ»жүҫи—Ҹж–ҮеҢ–йҖҡиҝҮз”өеҪұиҜӯиЁҖеұ•зҺ°дёҺдј ж’ӯзҡ„йҳҗйҮҠд№ӢйҒ“гҖӮдёҮзҺӣжүҚж—Ұиҝ„д»ҠеҲ¶дҪңзҡ„дә”йғЁж•…дәӢй•ҝзүҮдёӯпјҢгҖҠйқҷйқҷзҡ„зҺӣе°јзҹігҖӢи®Іиҝ°дәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўдёӯе°Ҹе–Үеҳӣзҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»пјӣгҖҠеҜ»жүҫжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢеҲҷжҳҜд»Ҙи—ҸжҲҸгҖҠжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢжј”е‘ҳзҡ„еҜ»и§…д№Ӣж—…пјҢжҸӯзӨәи—Ҹең°ж–ҮеҢ–ж №жәҗдёҺдәәзұ»е…ұйҖҡжғ…ж„ҹпјӣгҖҠиҖҒзӢ—гҖӢйҖҡиҝҮдёҖжқЎе№ҙиҝҲи—ҸзҚ’зҡ„е‘ҪиҝҗпјҢжҠҳе°„и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еңЁзӨҫдјҡеҸҳиҝҒдёӯзҡ„дёҚе®үдёҺжҢЈжүҺпјӣгҖҠдә”еҪ©зҘһз®ӯгҖӢеұ•зӨәдәҶи—Ҹж—Ҹе°„з®ӯдј з»ҹеңЁеҪ“д»Јзҡ„дј жүҝдёҺжөҒеҸҳпјӣиҖҢе…Ҙеӣҙ2015е№ҙеЁҒе°јж–Ҝз”өеҪұиҠӮең°е№ізәҝеҚ•е…ғзҡ„ж–°зүҮгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢи—үз”ұдёҖдҪҚзү§зҫҠдәәеңЁеҺҝеҹҺйҮҢзҡ„йҒӯйҒҮпјҢд»Ҙй»‘зҷҪеҪұеғҸгҖҒеӣәе®ҡй•ҝй•ңеӨҙжҠҳе°„еҪ“д»Ји—Ҹдәәзҡ„зІҫзҘһеўғйҒҮгҖӮд»–еңЁиЎЁиҝ°“дҪ•дёәж°‘ж—ҸжҖ§”ж—¶дё»еј пјҡ“жҲ‘и§үеҫ—жүҖи°“зҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§еҢ…еҗ«дёҖдәӣеӨ§е®¶еёёи§Ғзҡ„жҜ”иҫғз¬ҰеҸ·жҖ§зҡ„дёңиҘҝпјҢдҪҶиҝҷдәӣеҸӘжҳҜиЎЁйқўзҡ„еҶ…е®№гҖӮжүҖи°“зңҹжӯЈзҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§пјҢжҲ‘и§үеҫ—жҳҜеҶ…йҮҢзҡ„дёҖдәӣдёңиҘҝпјҢжҜ”еҰӮиҜҙдёҖдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„жҖқз»ҙж–№ејҸпјҢд»ҘеҸҠиҜӯиЁҖзҡ„е‘ҲзҺ°ж–№ејҸпјҢе®ғжҳҜиһҚеңЁиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„иЎҖж¶Ід№Ӣдёӯзҡ„гҖӮ”[ дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҢжӣ№д№җжәӘпјҡгҖҠдёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡи—ҸиҜӯз”өеҪұзҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§дёҺжҷ®дё–д»·еҖјгҖӢпјҢиҪҪдәҺе…ұиҜҶзҪ‘пјҢ2015е№ҙ9жңҲ9ж—ҘгҖӮ]з”өеҪұеӯҰиҖ…йҘ¶жӣҷе…үжӣҫз»ҸеҜ№гҖҠйқҷйқҷзҡ„зҺӣе°јзҹігҖӢеҒҡиҝҮй«ҳеәҰиҜ„д»·пјҡ“еҪұзүҮжҳҜдёӯеӣҪзҷҫе№ҙз”өеҪұеҸІдёҠ第дёҖйғЁз”ұи—Ҹж—ҸеҜјжј”зӢ¬з«Ӣзј–еҜјзҡ„и—ҸиҜӯеҜ№зҷҪеҪұзүҮпјҢд№ҹжҳҜдёҖйғЁд»Ҙи—Ҹж—Ҹдәәи§Ҷи§’жқҘеұ•зӨәж•…д№Ўзңҹе®һйқўиІҢпјҢиҝҳеҺҹжң¬ж°‘ж—Ҹдәәж°‘еҪ“д»ЈзҺ°е®һз”ҹжҙ»еӣҫжҷҜзҡ„з”өеҪұгҖӮгҖҠйқҷйқҷзҡ„зҺӣе°јзҹігҖӢжҳҜдёҖйғЁеҺҹжұҒеҺҹе‘ізҡ„и—Ҹж—Ҹжң¬еңҹз”өеҪұпјҢе…¶и¶…и¶ҠдәҶзҢҺеҘҮзҡ„еұӮйқўпјҢжӣҙзңҹе®һе’ҢеҮҶзЎ®ең°еҸҚжҳ еҮәдәҶи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІгҖҒе®—ж•ҷе’ҢзҺ°е®һзҠ¶еҶөд»ҘеҸҠзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–е’ҢзІҫзҘһгҖӮ”[ йҘ¶жӣҷе…үпјҡгҖҠе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұеҸ‘еұ•жҲҳз•ҘжҖқиҖғгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠиүәжңҜиҜ„и®әгҖӢ2007е№ҙ第12жңҹпјҢ第40йЎөгҖӮ]еҜ№з…§дәҢиҖ…зҡ„иЎЁиҝ°пјҢжҲ‘们еӨ§з•ҘеҸҜзҹҘ“дё»дҪҚ”з”өеҪұзҡ„ж„Ҹд№үжүҖеңЁгҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰеҲӣдҪңзҡ„еҪұзүҮеқҮз”ұи—Ҹж—Ҹдәәд»Ҙи—ҸиҜӯеҮәжј”пјҢж•…дәӢжғ…иҠӮиҲ’зј“е№іж·ЎпјҢй•ңеӨҙиҜӯиЁҖиҫғе°‘йӣ•йҘ°пјҢеҫҖеҫҖд»Өжҷ®йҖҡи§Ӯдј—йҡҫд»ҘеҚ’и§ӮпјҢеҚҙеңЁи—Ҹж—Ҹж°‘дј—дёӯеӨҮеҸ—иөһиӘүгҖӮд»ҘгҖҠиҖҒзӢ—гҖӢзҡ„и§ӮеҪұдҪ“йӘҢдёәдҫӢпјҢ“и§ӮеҪұдҪ“йӘҢеҸҜд»ҘеҲҶдёәдёӨжҙҫпјҢдёҖжҙҫд»Ҙи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰдёәдё»пјҢзӣҙжҺҘжҺўи®ЁеҲ°еҶ…е®№еұӮйқўпјҢдәҶи§ЈзӢ—дёҺзү§дәәзҡ„ж·ұеҺҡж„ҹжғ…пјҢж„ҹи§үеҲ°‘дј з»ҹ’иў«жүјжқҖд»ҘеҸҠйқўеҜ№еҸҳиҝҒзҡ„ж— иғҪж— еҠӣпјӣйқһи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰжӣҙеӨҡиҙЁз–‘зү§дәәдёҺзӢ—зҡ„е…ізі»д»ҘеҸҠжқҖзӢ—иЎҢдёәзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§пјҢи®Өдёәдәәзү©зҡ„иЎЁжј”еҫҲеҒҡдҪңгҖҒеҜ№зҷҪз”ҹзЎ¬гҖҒжғ…иҠӮеҚ•и–„гҖҒй•ңеӨҙжӯ»жқҝзӯүгҖӮ”[ жүҚиҙқпјҡгҖҠ<иҖҒзӢ—>пјҡи—Ҹж—ҸзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗз”өеҪұгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠиҘҝи—ҸиүәжңҜз ”з©¶гҖӢ2015е№ҙ第2жңҹпјҢ第75йЎөгҖӮ]иҝҷз§ҚиҜ„д»·зҡ„дёӨжһҒеҢ–пјҢеҸҚиҖҢе‘ҲзҺ°еҮәдёҮзҺӣжүҚж—ҰдҪңдёәи—Ҹж—Ҹ“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҲӣдҪңиҖ…зҡ„йІңжҳҺз«ӢеңәгҖӮд»–зҡ„еҪұзүҮ“дёҖж–№йқўжҳҜеҜ№еҪ“дёӢи—ҸеҢәзҺ°е®һзҡ„иЎЁиҝ°,дёҖж–№йқўеҸҲжҳҜи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁеҪ“дёӢзҺ°е®һдёӯзҡ„еӨ„еўғзҡ„жҸҸиҝ°”[ жқңеәҶжҳҘ,дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡгҖҠе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұдёҺзҺ°е®һиЎЁзҺ°——дёҺдёҮзҺӣжүҚж—ҰеҜјжј”еҜ№иҜқгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠиүәжңҜиҜ„и®әгҖӢ2011е№ҙ第3жңҹ, 第73йЎөгҖӮ]пјҢеңЁи—Ҹж—Ҹи§Ӯдј—пјҢзү№еҲ«жҳҜи—Ҹж—ҸзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҫӨдҪ“дёӯпјҢиө·еҲ°дәҶеҗҜзӨәдёҺдҝғе…¶еҸҚжҖқзҡ„дҪңз”ЁпјҢжҳҜеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–е»әжһ„дёҺиЎЁиҫҫзҡ„йҮҚиҰҒиө„жәҗд№ӢдёҖгҖӮ

дәҢгҖҒж°‘ж—Ҹд№ӢеЈ°пјҡе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢ

зәӘеҪ•зүҮеңЁдёӯеӣҪз”өеҪұз”өи§Ҷдә§дёҡдёӯй•ҝжңҹеӨ„дәҺжң«жўўең°дҪҚпјҢеӣ е…¶еӨ§еӨҡзјәе°‘и¶іеӨҹзҡ„еЁұд№җе…ғзҙ дёҺзӣҲеҲ©жЁЎејҸпјҢеҫҖеҫҖдёҚдёәдёҡз•ҢжүҖжіЁйҮҚгҖӮ然иҖҢпјҢеңЁд»Ҙе°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳдёәж‘„еҲ¶дё»дҪ“зҡ„“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҲӣдҪңдёӯпјҢзәӘеҪ•зүҮеҚҙжҳҜжҜ”ж•…дәӢзүҮжӣҙдёәеҫ—еҝғеә”жүӢзҡ„иЎЁиҫҫе·Ҙе…·гҖӮиҝҷдёҖдҫҝеҲ©жҖ§йҰ–е…ҲжқҘиҮӘзәӘеҪ•зүҮи§Ҷеҗ¬иҜӯиЁҖзҡ„з®ҖеҚ•жҳ“иЎҢпјҢж— йЎ»еҰӮж•…дәӢзүҮдёҖиҲ¬ејәи°ғж‘„еҪұзҡ„жһ„еӣҫгҖҒе…үзәҝзӯүжҠҖжңҜжҢҮж Үзҡ„зІҫеҮҶжҖ§пјҢжӣҙе®№жҳ“дёәеҪұеғҸеҲқеӯҰиҖ…жҺҢжҸЎпјӣе…¶ж¬ЎпјҢзәӘеҪ•зүҮжӢҚ摄并дёҚи„ұзҰ»зҺ°е®һзҺҜеўғпјҢдёҺж—Ҙеёёз”ҹжҙ»д№Ӣй—ҙжІЎжңүжҳҺжҳҫзҡ„еҢәйҡ”пјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫеҢәдёӯпјҢжҲҗе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„еҪұеғҸжӢҚж‘„йҖҡеёёж”ҫжқҫиҖҢйҡҸж„ҸпјҢд№ҹжІЎжңүеҲ¶дҪңе‘Ёжңҹзҡ„йҷҗеҲ¶пјӣ第дёүпјҢж‘„еҲ¶зәӘеҪ•зүҮеӨ§еӨҡжҳҜдёӘдҪ“иЎҢдёәпјҢд»Һеӣўйҳҹз»„е»әгҖҒз»ҙжҢҒеҲ°еҲ¶зүҮжөҒзЁӢеңЁжҲҗжң¬дёҠиҝңиҫғж•…дәӢзүҮеү§з»„дҪҺе»үпјҢдёҖиҲ¬жғ…еҶөдёӢд№ҹжІЎжңүжҠ•иө„еӣһжҠҘзҡ„еҺӢеҠӣпјӣжӯӨеӨ–пјҢд»·ж ји¶ҠжқҘи¶Ҡдҫҝе®ңгҖҒеҪұеғҸиҙЁйҮҸдёҚж–ӯжҸҗеҚҮзҡ„ж•°еӯ—еҪұеғҸж‘„еҲ¶еҷЁжқҗпјҢд№ҹиғҪеӨҹиҝӣе…Ҙж—Ҙеёёзҷҫ姓家еәӯпјҢжҲҗдёә“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҲӣдҪңзҡ„жӢҚж‘„еҲ©еҷЁгҖӮ

пјҲдёҖпјүеҺҹе§ӢеҘҮи§Ӯпјҡдё»жөҒи§Ҷеҹҹдёӯзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—ҸзәӘе®һеҪұеғҸ

дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸйўҳжқҗзәӘеҪ•зүҮеҸҜиҝҪжәҜиҮі20дё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢж—¶д»»йҮ‘йҷөеӨ§еӯҰз”өеҪұж•ҷжҺҲзҡ„еӯҷжҳҺз»ҸжӢҚж‘„дәҶгҖҠиҘҝеә·гҖӢзі»еҲ—зәӘеҪ•зүҮпјҢд»Ҙж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒзү©дә§гҖҒж°‘ж—ҸдёҺе®—ж•ҷзӯүдё»йўҳд»Ӣз»ҚиҝҷдёҖжҠ—жҲҳж—¶жңҹж–°и®ҫзңҒд»Ҫзҡ„зӨҫжғ…ж°‘з”ҹпјҢе…¶дёӯгҖҠеә·дәәз”ҹжҙ»гҖӢгҖҠе–Үеҳӣз”ҹжҙ»гҖӢеұ•зӨәдәҶеә·е·ҙж–ҮеҢ–з»ҶиҠӮпјҢеҺҶеҸІеҪұеғҸејҘи¶ізҸҚиҙөгҖӮдёӯеӣҪз”өеҪұз•ҢжҲҗе»әеҲ¶жңүдҪ“зі»ең°жӢҚж‘„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зәӘеҪ•зүҮпјҢзі»1957-1976е№ҙпјҢеңЁеӣҪ家民ж—Ҹи°ғжҹҘзҡ„еҺҶеҸІиғҢжҷҜдёӢпјҢз”ұдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўж°‘ж—Ҹз ”з©¶жүҖдё»жҢҒгҖҒе…«дёҖз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮдёҺеҢ—дә¬з§‘еӯҰж•ҷиӮІз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮдёәжүҝеҲ¶еҚ•дҪҚж‘„еҲ¶зҡ„16йғЁ“дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫдјҡеҺҶеҸІз§‘еӯҰзәӘеҪ•з”өеҪұ”пјҢд»Ҙй»Һж—ҸгҖҒдҪӨж—ҸгҖҒзӢ¬йҫҷж—ҸгҖҒзәіиҘҝж—ҸгҖҒй„ӮдјҰжҳҘж—ҸгҖҒй„Ӯжё©е…Ӣж—ҸгҖҒиө«е“Іж—ҸгҖҒи—Ҹж—ҸгҖҒз»ҙеҗҫе°”ж—ҸзӯүеӣҪеҶ…16дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„зӨҫдјҡеҺҶеҸІгҖҒз”ҹдә§еҲ¶еәҰгҖҒж”ҝжІ»з»„з»ҮгҖҒе®—ж•ҷдҝЎд»°дёәж‘„еҲ¶дё»йўҳпјҢеұ•зӨәе…¶зӢ¬зү№зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зү№еҫҒгҖӮ“дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫдјҡеҺҶеҸІз§‘еӯҰзәӘеҪ•з”өеҪұжҳҜдёӯеӣҪж°‘ж—ҸеӯҰиҖ…дёҺз”өеҪұе·ҘдҪңиҖ…иҝӣиЎҢзҡ„дёҖж¬Ўе…·жңүеҺҶеҸІж„Ҹд№үзҡ„зәӘеҪ•з”өеҪұе®һи·өгҖӮиҝҷдәӣдҪңе“Ғж—ўеёҰжңүйІңжҳҺзҡ„ж—¶д»ЈзғҷеҚ°пјҢд№ҹеӯҳеңЁеӯҰжңҜзҗҶи®әдёҺеҲӣдҪңж–№жі•дёҠзҡ„дәүи®®д№ӢеӨ„пјҢдҪҶе®ғ们жҜ•з«ҹеңЁдёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҠ第дёҖж¬ЎдёәеӨҡдёӘе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹе»әз«ӢдәҶеҪұеғҸжЎЈжЎҲпјҢ并еҘ е®ҡдәҶдёӯеӣҪеҪұи§Ҷдәәзұ»еӯҰзҡ„еӯҰ科еҹәзҹігҖӮ”[ жңұйқ–жұҹпјҡгҖҠеӨҚеҺҹйҮҚе»әдёҺеҪұеғҸзңҹе®һ——еҜ№дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫдјҡеҺҶеҸІз§‘еӯҰзәӘеҪ•з”өеҪұзҡ„еҶҚжҖқиҖғгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠиҘҝеҢ—ж°‘ж—Ҹз ”з©¶гҖӢ2013е№ҙ第2жңҹпјҢ第68йЎөгҖӮ]

иҮӘ80е№ҙд»Јд№ӢеҗҺпјҢдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзәӘеҪ•зүҮеңЁз”өеҪұеҲ¶зүҮеҺӮе’Ңз”өи§ҶеҸ°зҡ„дҪ“еҲ¶д№ӢеҶ…пјҢејәеҢ–дәҶж°‘ж—ҸйЈҺжғ…зүҮзҡ„еҘҮи§Ӯзұ»еһӢпјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дҪңдёәи§ӮиөҸдёҺж¶Ҳиҙ№зҡ„“д»–иҖ…”еҪўиұЎпјҢиҫғд№Ӣе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж•…дәӢзүҮеҲӣдҪңжӣҙдёәжө…и–„жөҒдҝ—гҖӮе”Ҝжңүе°‘ж•°еҜҢдәҺж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–еҗҢжғ…еҝғзҡ„дҪ“еҲ¶еҶ…зәӘеҪ•зүҮе·ҘдҪңиҖ…пјҢеҰӮеӯҷжӣҫз”°пјҲд»ЈиЎЁдҪңгҖҠжңҖеҗҺзҡ„еұұзҘһгҖӢгҖҠзҘһй№ҝе‘ҖпјҢжҲ‘们зҡ„зҘһй№ҝгҖӢпјүгҖҒжўҒзў§жіўпјҲд»ЈиЎЁдҪңгҖҠдёүиҠӮиҚүгҖӢпјүгҖҒйғқи·ғйӘҸпјҲд»ЈиЎЁдҪңгҖҠжңҖеҗҺзҡ„马帮гҖӢпјүзӯүпјҢд»ҘеҸҠжӣҙеқҡжҢҒзәӘеҪ•зүҮ“зңҹе®һ”д»·еҖјзҡ„дёҖжү№зӢ¬з«ӢзәӘеҪ•зүҮеҜјжј”пјҢеҰӮж®өй”Ұе·қпјҲд»ЈиЎЁдҪңгҖҠе…«е»“еҚ—иЎ—еҚҒе…ӯеҸ·гҖӢгҖҠеӨ©иҫ№гҖӢпјүгҖҒеӯЈдё№пјҲгҖҠиҙЎеёғзҡ„е№ёзҰҸз”ҹжҙ»гҖӢпјүгҖҒжқЁи•ҠпјҲд»ЈиЎЁдҪңгҖҠжҜ•ж‘©зәӘгҖӢпјүзӯүпјҢдёәеҪ“д»ЈдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзәӘеҪ•зүҮеўһеҠ дәҶеҮ еҲҶж–ҮеҢ–жҲҗиүІпјҢиөӢдәҲдәҶе…¶дәәйҒ“дё»д№үд»·еҖјгҖӮ

пјҲдәҢпјүиҚүж №зҡ„еҸ‘еЈ°пјҡе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„еҲӣи®ҫдёҺеҸ‘еұ•

еҰӮжһңиҜҙи—Ҹж—ҸеҜјжј”дёҮзҺӣжүҚж—ҰгҖҒжқҫеӨӘеҠ пјҲжү§еҜјгҖҠеӨӘйҳіжҖ»еңЁе·Ұиҫ№гҖӢгҖҠжІігҖӢзӯүи—ҸиҜӯз”өеҪұпјүгҖҒеҪқж—ҸеҜјжј”иҙҫиҗЁжқЁдёҮпјҲжү§еҜјгҖҠеёғйҳҝйҳҝиҜ—еҳҺи–ҮгҖӢгҖҠж”Ҝж јйҳҝйІҒгҖӢзӯүеҪқиҜӯз”өеҪұпјүзӯүе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұеҜјжј”еҠӣеӣҫйҖҡиҝҮж•…дәӢзүҮеҲӣдҪңпјҢе‘ҲзҺ°жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІдј еҘҮдёҺеҪ“д»ЈеӣҫжҷҜпјҢеҚҙдҫқ然иҰҒд»°д»—з”өеҪұе·Ҙдёҡзҡ„з”ҹдә§дҪ“зі»пјҢеҸ—еҲ¶дәҺе®ЎжҹҘеҲ¶еәҰгҖҒжҠ•иө„еӣһжҠҘпјҢжңүж—¶з”ҡиҮідёҚеҫ—дёҚеҒҡеҮәеҰҘеҚҸд»Ҙи°ӢжұӮз”ҹеӯҳзҡ„иҜқпјҢд»Һ21дё–зәӘеҲқеҸ¶ејҖе§ӢеҸ‘иҪ«дәҺдә‘еҚ—гҖҒйқ’жө·гҖҒеӣӣе·қгҖҒе№ҝиҘҝзӯүе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҒҡеұ…еҢәзҡ„д№Ўжқ‘зәӘеҪ•еҪұеғҸиҝҗеҠЁпјҢдёҚдҪҶжӣҙдёәжҙ»и·ғгҖҒжӣҙе…·ж°‘й—ҙиүІеҪ©пјҢд№ҹжӣҙзӣҙжҺҘең°еұ•зҺ°еҮә“дё»дҪҚ”еҪұеғҸиЎЁиҫҫзҡ„еӨҡж ·жҖ§еҸҠе…¶еңЁж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–е»әи®ҫдёӯзҡ„и§ҰеӘ’д»·еҖјгҖӮ

иҝҷж ·зҡ„“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮеҲӣдҪңе§ӢдәҺ2000е№ҙеүҚеҗҺпјҢжңҖж—©зҡ„жҳҜз”ұдә‘еҚ—зңҒзӨҫдјҡ科еӯҰйҷўзҡ„еҮ дҪҚдәәзұ»еӯҰиҖ…еңЁиҝӘеәҶи—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һејҖеұ•зҡ„“зӨҫеҢәеҪұеғҸж•ҷиӮІ”йЎ№зӣ®пјҢе…¶жһ„жғіжҳҜе°Ҷж‘„еғҸжңәдәӨз»ҷжқ‘ж°‘пјҢз”ұ他们иҮӘиЎҢжӢҚж‘„ең°ж–№дј з»ҹж–ҮеҢ–гҖҒз”ҹжҖҒгҖҒе®—ж•ҷгҖҒжүӢе·Ҙиүәзӯүдё»йўҳпјҢ并еңЁз ”究дәәе‘ҳзҡ„еҚҸеҠ©дёӢеүӘиҫ‘жҲҗзүҮпјҢдҪңдёәеҪ“ең°дёӯе°ҸеӯҰзҡ„д№ЎеңҹеҪұеғҸж•ҷжқҗгҖӮ2005е№ҙпјҢзӢ¬з«ӢзәӘеҪ•зүҮеҜјжј”еҗҙж–Үе…үеңЁж¬§зӣҹж”ҜжҢҒдёӢдёҫеҠһдәҶ“жқ‘ж°‘еҪұеғҸиҮӘжІ»и®ЎеҲ’”зҡ„еҹ№и®ӯдёҺжӢҚж‘„жҙ»еҠЁпјҢе…¶дёӯд№ҹжңүиҘҝйғЁе°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳеҸӮдёҺпјҢеҰӮдә‘еҚ—еҫ·й’ҰеҺҝ24еІҒзҡ„и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§жӯӨйҮҢеҚ“зҺӣжӢҚж‘„дәҶжңқеңЈдё»йўҳзҡ„зәӘеҪ•зүҮгҖҠзҘһеұұгҖӢпјҢеҘ№жӯӨеҗҺжҲҗй•ҝдёәж»ҮиҘҝи—ҸеҢә“дё»дҪҚ”еҪұеғҸзҡ„йҮҚиҰҒз»„з»ҮиҖ…гҖӮзңҹжӯЈеңЁдёӯеӣҪиҘҝйғЁе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹең°еҢәеұ•ејҖй•ҝжңҹдё”еӨ§и§„жЁЎеҪұеғҸеҲӣдҪңеҹ№и®ӯзҡ„з»„з»ҮпјҢжҳҜдёҖ家еҗҚдёәеҢ—дә¬еұұж°ҙиҮӘ然дҝқжҠӨдёӯеҝғзҡ„зҺҜдҝқжңәжһ„пјҢиҜҘжңәжһ„ж——дёӢзҡ„“д№Ўжқ‘д№Ӣзңје…¬зӣҠеҪұеғҸи®ЎеҲ’”йЎ№зӣ®пјҢиҮӘ2007е№ҙејҖе§ӢпјҢеңЁдә‘еҚ—иҝӘеәҶгҖҒеӣӣе·қйӣ…е®үгҖҒйқ’жө·зҺүж ‘дёҺжһңжҙӣи—ҸеҢәгҖҒе№ҝиҘҝеҚ—дё№еҺҝзӯүе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹдё–еұ…ең°еҢәпјҢйҖҡиҝҮеҪұеғҸеҹ№и®ӯгҖҒд№Ўжқ‘дәӨжөҒгҖҒеҲӣдҪңе®һи·өзӯүеӨҡз§Қж–№ејҸпјҢеё®еҠ©еҪ“ең°зӨҫеҢәж°‘дј—жӢҚж‘„жңүе…іеҪ“ең°дј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺиҮӘ然з”ҹжҖҒдҝқжҠӨзҡ„зәӘеҪ•зүҮгҖӮиҝҷдёҖ延з»ӯиҝ‘8е№ҙгҖҒд»Ҙе°‘ж•°ж°‘ж—ҸзӨҫеҢәжҲҗе‘ҳдёәеҲӣдҪңдё»дҪ“зҡ„зәӘеҪ•з”өеҪұи®ЎеҲ’пјҢиҝ„д»Ҡе·Іеҹ№и®ӯдёҠзҷҫдҪҚ“еӯҰе‘ҳ”пјҢжӢҚж‘„еҮәж•°д»Ҙзҷҫи®Ўзҡ„зәӘеҪ•зүҮдҪңе“ҒпјҢе°Ҷеҗ„ж°‘ж—Ҹзҡ„“дё»дҪҚ”ж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶдёҺд»·еҖји§ӮеҝөйҖҡиҝҮеҪұеғҸж–№ејҸе‘ҲзҺ°еҮәжқҘгҖӮ[ 2014е№ҙеҗҺпјҢ“д№Ўжқ‘д№Ӣзңје…¬зӣҠеҪұеғҸи®ЎеҲ’”и„ұзҰ»еұұж°ҙиҮӘ然дҝқжҠӨдёӯеҝғпјҢз”ұдә‘еҚ—д№Ўжқ‘д№Ӣзңјд№Ўеңҹж–ҮеҢ–дҝқжҠӨдёҺз ”з©¶дёӯеҝғ继з»ӯиҝҗдҪң]

1.еӨҡе…ғдё»дҪ“дёҺж–ҮеҢ–дј жүҝпјҡе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„еҹәжң¬зү№еҫҒ

дёҺе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҒҢдёҡеҜјжј”д»ҺдәӢзҡ„“зІҫиӢұејҸ”ж•…дәӢзүҮз”өеҪұеҲӣдҪңзӣёжҜ”пјҢз”ұзӨҫеҢәжҲҗе‘ҳеұ•ејҖзҡ„“иҚүж №ејҸ”дё»дҪҚзәӘеҪ•зүҮеҲӣдҪңе…·жңүд»ҘдёӢзҡ„ж–ҮеҢ–зү№еҫҒпјҡйҰ–е…ҲжҳҜеҪұеғҸдҪңиҖ…иә«д»ҪеӨҡе…ғпјҢд»Һжқ‘ж°‘гҖҒзү§дәәеҲ°еғ§дҫЈгҖҒжүӢе·ҘиүәиҖ…пјҢеӨ§еӨҡжҳҜиҫғе°‘жҺҘеҸ—иҝҮжӯЈи§„ж•ҷиӮІзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹжҷ®йҖҡжҲҗе‘ҳпјҢеңЁеҸӮдёҺдёҠиҝ°“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮеҲӣдҪңйЎ№зӣ®д№ӢеүҚпјҢжһҒе°‘гҖҒз”ҡиҮід»ҺжңӘжҺҘи§ҰиҝҮеҪұеғҸжӢҚж‘„жҠҖжңҜпјҢдҪҶеҜ№дәҺжң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„зӨҫдјҡгҖҒж–ҮеҢ–дёҺз”ҹжҖҒд»·еҖји§ӮжңүиЎЁиҫҫзҡ„ж„ҝжңӣгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮдҪңиҖ…жӣҙејәи°ғж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„жң¬зңҹи®°еҪ•дёҺдј жүҝгҖӮз”ұдәҺжӯӨзұ»еҪұеғҸеҹ№и®ӯе·ҘдҪңеӨ§еӨҡжңүдәәзұ»еӯҰиҖ…еҸӮдёҺпјҢд»ҺдёҖејҖе§Ӣдҫҝдё»еј д»Ҙж°‘ж—Ҹеҝ—ејҸзҡ„зәӘеҪ•еҪұеғҸзҗҶеҝөиҝӣиЎҢеҲӣдҪңпјҢеҚіеҰӮе®һи®°еҪ•гҖҒиҮӘ然дәӨжөҒдёҺж— и„ҡжң¬еүӘиҫ‘пјҢжҺ’ж–Ҙж‘ҶжӢҚгҖҒеҲҶй•ңеӨҙдёҺж—ҒзҷҪзӯүеӘ’дҪ“еҲӣдҪңжүӢжі•пјҢиҝҷд№ҹдҪҝеҫ—еӨ§еӨҡж•°“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮжӣҙжіЁйҮҚеҶ…е®№жң¬иә«зҡ„ж–ҮеҢ–еұһжҖ§пјҢиҖҢеңЁеҪұзүҮж ·ејҸгҖҒи§Ҷеҗ¬иҜӯиЁҖзӯүеҪўејҸж–№йқўиҫғдёәзІ—зіҷпјҲеҪ“然д№ҹжңүеҪўејҸдёҺеҶ…е®№дҝұдҪізҡ„дҫӢеӨ–д№ӢдҪңпјүгҖӮеҶҚиҖ…пјҢ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„еҹәжң¬еҠҹиғҪдёҺдј ж’ӯйҖ”еҫ„д№ҹдёҺж•…дәӢзүҮжңүиҫғеӨ§е·®ејӮпјҢе®ғжӣҙеӨҡең°дҫ§йҮҚдәҺзӨҫеҢәеҶ…йғЁжҲ–дёҚеҗҢзӨҫеҢәд№Ӣй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢд»ҘеҸҠж°‘ж—Ҹдј з»ҹж„ҸиҜҶзҡ„дј жүҝе’ҢеҸҚжҖқзӯүпјҢеҮ д№Һж”ҫејғдәҶз”өеҪұзҡ„е•ҶдёҡеұһжҖ§гҖӮ

е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮд»ҺеҶ…е®№дёҠпјҢеӨ§иҮҙеҸҜд»ҘеҲҶдёәдј з»ҹж–ҮеҢ–и®°еҪ•дёҺзӨҫдјҡеҸҳиҝҒеҸҚжҖқдёӨз§Қдё»иҰҒзұ»еһӢпјҢж¶үеҸҠе®—ж•ҷдҝЎд»°гҖҒдј з»ҹз”ҹи®ЎгҖҒз”ҹжҖҒдҝқжҠӨгҖҒж–ҮеҢ–дј жүҝзӯүеӨҡдёӘж–№йқўпјҢиҖҢж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҺд»·еҖји§Ӯеҝөзҡ„иҝ…йҖҹжөҒйҖқзҺ°зҠ¶жҳҜзәӘеҪ•зүҮдҪңиҖ…们жңҖдёәе…іжіЁзҡ„дё»йўҳгҖӮеҰӮйқ’жө·жһңжҙӣи—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һзү§ж°‘е…°еҲҷжӢҚж‘„зҡ„гҖҠзүӣзІӘгҖӢеұ•зӨәдәҶй«ҳеҺҹзү§еҢәдәәж°‘еҜ№дәҺзүҰзүӣзІӘдҫҝзҡ„еӨҡе…ғеҲ©з”Ёж–№ејҸд»ҘеҸҠе…¶еҜ№д№ӢзҸҚи§Ҷж„ҹжҒ©зҡ„ж–ҮеҢ–жҖҒеәҰгҖӮеңЁиҝҷйғЁзәӘеҪ•зүҮзҡ„з»“е°ҫеӨ„пјҢдёҖдёӘи—Ҹж—Ҹе„ҝз«ҘиҜҙпјҡеҰҲеҰҲпјҢзүӣзІӘзңҹи„Ҹе•ҠгҖӮд»–зҡ„жҜҚдәІе‘ҠиҜүд»–пјҢдёҚиғҪиҝҷд№ҲиҜҙгҖӮ“зүҰзүӣдёҚе–қи„Ҹж°ҙпјҢд№ҹдёҚеҗғи„ҸиҚүгҖӮеҜ№дәҺжІЎжңүдёҠйҪҝзҡ„зүҰзүӣжқҘиҜҙпјҢзүӣзІӘжҳҜжІЎжңүи„ҸиҝҷдёҖиҜҙзҡ„гҖӮжІЎжңүзүӣзІӘпјҢжҲ‘们и—Ҹж—ҸдәәеңЁй«ҳеҺҹдёҠе°ұж— жі•з”ҹеӯҳгҖӮ”зәӘеҪ•зүҮдҪңиҖ…е…°еҲҷд№ҹеңЁеҪұзүҮеүҚиЁҖдёӯи®Іиҝ°йҒ“пјҡ“ж°”жё©еңЁйӣ¶дёӢ40в„ғзҡ„й«ҳеҺҹдёҠпјҢзүӣзІӘжҳҜзү§ж°‘家зҡ„жё©жҡ–пјҢзүӣзІӘжҳҜжІЎжңүжұЎжҹ“зҡ„зҮғж–ҷпјҢжҳҜдҫӣзҘһз…ЁжЎ‘зҡ„еҺҹж–ҷпјҢжҳҜй©ұжҡ—зҡ„зҒҜзӣҸпјӣзүӣзІӘеҸҜд»Ҙз”ЁжқҘе»әзӯ‘家еӣӯе’ҢеӣҙеўҷпјҢжҳҜиҚүеҺҹдёҠзҡ„еӨ©з„¶иӮҘж–ҷпјҢжҳҜжІ»з—…зҡ„иҚҜзү©пјҢжҳҜйҷӨеһўзҡ„жҙ—ж¶Өзү©пјӣе°Ҹеӯ©еӯҗеҸҜд»Ҙз”ЁзүӣзІӘеҒҡзҺ©е…·пјҢиүәжңҜ家еҸҜд»Ҙз”ЁзүӣзІӘеҲ¶дҪңдҪӣеғҸпјӣд»ҺзүӣзІӘеҸҜд»ҘзңӢеҮәиҚүеҺҹзҡ„еҘҪеқҸпјҢд»ҺзүӣзІӘеҸҜд»ҘеҲӨж–ӯзүҰзүӣзҡ„з—…жғ…гҖӮжҖ»д№ӢпјҢзүӣзІӘжҳҜжҲ‘们й«ҳеҺҹдәәжүҖдёҚеҸҜзјәе°‘зҡ„гҖӮдҪҶжҳҜжҲ‘们зҰ»жІЎжңүзүӣзІӘзҡ„з”ҹжҙ»и¶ҠжқҘи¶Ҡиҝ‘пјҢжІЎжңүзүӣзІӘзҡ„ж—Ҙеӯҗе°ҶжҳҜжҲ‘们иҮӘжҲ‘йҒ—еӨұзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢжҳҜз»ҷжҲ‘们з”ҹжҙ»еёҰжқҘзҒҫйҡҫзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘们дёҺеӨ§иҮӘ然дёәж•Ңзҡ„ж—ҘеӯҗгҖӮеҲ°йӮЈж—¶пјҢжҲ‘们зҡ„ж…ҲжӮІеҝғдёҺеӣ жһңи§ӮпјҢе–„иүҜзҡ„е“ҒжҖ§йғҪе°ҶзҰ»жҲ‘们иҝңеҺ»гҖӮ”[ зӣҠйёЈпјҡгҖҠ<зүӣзІӘ>пјҡдёҖдҪҚзү§ж°‘зңјдёӯзҡ„й«ҳеҺҹгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠйқ’жө·ж—ҘжҠҘгҖӢ2014е№ҙ2жңҲ21ж—Ҙ第12зүҲгҖӮ]иҝҷж®өз®ҖжҙҒжңүеҠӣзҡ„иЎЁиҝ°пјҢеұ•зҺ°дәҶи—ҸеҢәзү§дәәдј з»ҹзҡ„з”ҹеӯҳжҷәж…§еҸҠе…¶еҜ№“иӮ®и„Ҹ”дёҺ“жҙҒеҮҖ”зҡ„зӢ¬зү№и§ӮеҝөпјҢжҳҜдёҖз§Қз«ӢеңәйІңжҳҺзҡ„“дё»дҪҚ”д»·еҖјиЎЁиҫҫгҖӮ

2.иЎЁиҫҫгҖҒеҸҚжҖқдёҺиөӢжқғпјҡе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖј

йҷӨдәҶеёҰжңүж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иЎЁиұЎзү№еҫҒзҡ„жӯҢиҲһгҖҒиҠӮеәҶдёҺдј з»ҹз”ҹи®Ўж–№ејҸд№ӢеӨ–пјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮеҜјжј”д№ҹдёҚд№ҸеҜ№зІҫзҘһдё–з•ҢдёҺе®—ж•ҷдҝЎд»°зҡ„еҪұеғҸиЎЁиҫҫдёҺж–ҮеҢ–еҸҚжҖқгҖӮйқ’жө·гҖҒдә‘еҚ—и—ҸеҢәзҡ„дҪңиҖ…еӨҡжӢҚж‘„жңүе…ізҘһеұұзҘӯзҘҖзҡ„зәӘеҪ•зүҮпјҢеұ•зӨәи—Ҹж°‘ж—ҸеҸӨиҖҒгҖҒдё°еҜҢпјҢз”ҹз”ҹдёҚжҒҜзҡ„ж°‘й—ҙдҝЎд»°ж–ҮеҢ–гҖӮйқ’жө·дҪӣж•ҷеғ§дәәзҙўжҳӮиҙЎеәҶжӢҚж‘„зҡ„гҖҠеңЈең°е°•жңөи§үжӮҹгҖӢзқҖж„ҸдәҺе°Ҷи—Ҹж—ҸиӢҜж•ҷгҖҒдҪӣж•ҷз»Ҹе…ёдёӯжңүе…іе°•жңөи§үжӮҹзҘһеұұзҡ„ж–Үеӯ—и®°иҪҪд»Ҙи§Ҷеҗ¬еҢ–зҡ„ж–№ејҸи®°еҪ•дёҺдј ж’ӯпјҢи®әиҜҒзҘһеұұеңЁи—ҸеҢәе®—ж•ҷдҝЎд»°дёӯзҡ„зҘһеңЈең°дҪҚпјҢеӣ жӯӨпјҢеҸҜд»Ҙиў«и§ҶдёәдёҖз§ҚеёҰжңүе®—ж•ҷж•ҷеҢ–иүІеҪ©зҡ„з»ҸйҷўеһӢеҪұеғҸж–Үжң¬гҖӮдә‘еҚ—еҫ·й’Ұжқ‘ж°‘йІҒиҢёеҗүз§°жӢҚж‘„зҡ„гҖҠжҲ‘们жқ‘зҡ„зҘһеұұгҖӢжҳҜдёҖйғЁжңүе…ізҘһеұұзҘӯзҘҖд»ӘејҸзҡ„зәӘеҪ•зүҮпјҢе…¶зү№зӮ№жҳҜзӣёеҜ№е®Ңж•ҙең°и®°еҪ•дәҶеҶңеҺҶеӨ§е№ҙеҲқдёҖдҪізў§жқ‘з”·жҖ§жқ‘ж°‘зҷ»еұұзғ§йҰҷгҖҒзҘҲзҰҸгҖҒйҘ®й…’гҖҒи°Ҳ笑зҡ„зҘӯеұұд»ӘејҸпјҢд»ҘдёҖз§Қ“и§ӮеҜҹејҸ”зҡ„жӢҚж‘„ж–№жі•пјҢеҜ№дәҺиҝҷдёҖдј з»ҹж°‘дҝ—жҙ»еҠЁзҡ„жөҒзЁӢдёҺз»ҶиҠӮиҝӣиЎҢдәҶиҜҰе°Ҫзҡ„еҪұеғҸжҸҸиҝ°гҖӮдә‘еҚ—еҫ·й’ҰеҺҝеҸҰдёҖдҪҚи—Ҹж—Ҹжқ‘ж°‘пјҢиҫғдёәе№ҙй•ҝзҡ„жүҺиҘҝжӢҚж‘„зҡ„гҖҠж°ёиҠқпјҢжҲ‘们зҡ„зҘһеұұгҖӢпјҢе°ұжӣҙдёәе®Ңж•ҙең°жһ„жҲҗдәҶдёҖйғЁж—ўеҜҢдәҺд»ӘејҸеңәжҷҜжҖ§гҖҒж—¶й—ҙ延з»ӯжҖ§пјҢд№ҹйҖҡиҝҮе…¶жң¬дәәзҡ„ж—ҒзҷҪеўһиЎҘдәҶеӨ§йҮҸдҝЎжҒҜпјҢзү№еҲ«жҳҜеҜ№дәҺзҘһеұұеҙҮжӢңзҡ„ж—¶д»ЈеҸҳиҝҒжҸҗдҫӣжіЁи§ЈпјҢиҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҚҮдәҶиҝҷйғЁзәӘеҪ•зүҮзҡ„ж°‘ж—Ҹеҝ—д»·еҖјгҖӮе°Ҫз®ЎеҪўжҖҒдёҺи§ҶзӮ№еҗ„жңүдёҚеҗҢпјҢдҪҶиҝҷдёүйғЁ“жқ‘ж°‘еҪұеғҸ”зәӘеҪ•зүҮеқҮдёәдә§з”ҹдәҺи—Ҹж—ҸзҘһеұұеҙҮжӢңзҫӨдҪ“жң¬ж—ҸзҫӨзҡ„ж–ҮеҢ–иЎЁиҝ°пјҢи®Іиҝ°зҡ„жҳҜ“жҲ‘们зҡ„”зҘһеұұдёҺ“жҲ‘们”зҡ„е…ізі»——йҡҸзқҖдј з»ҹдҝЎд»°зҡ„жқҫејӣпјҢжңүдәӣд»ӘејҸе·Із»ҸиҫғдёәжҪҰиҚүпјҢдҪҶеңЁи—ҸеҢәзҡ„зҘһеұұдҝЎд»°зҫӨдҪ“дёӯпјҢдҫқ然延з»ӯзқҖдәәзҘһд№Ӣй—ҙзҡ„еҘ‘зәҰе…ізі»гҖӮиҝҷдёҖж–ҮеҢ–з«ӢеңәиҝҘејӮдәҺеӨ–жқҘжӢҚж‘„иҖ…зҡ„иҜқиҜӯдҪ“зі»пјҢеҚҙжӣҙдёәзңҹеҲҮең°дҪ“зҺ°еҮәи—Ҹж—Ҹж°‘й—ҙзӨҫдјҡеҜ№зҘһеұұеҙҮжӢңзҡ„ж ёеҝғи§ӮеҝөгҖӮ

еҜ№дәҺе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„еӨ–йғЁжҺЁеҠЁиҖ…дёҺеҶ…йғЁеҸӮдёҺиҖ…иҖҢиЁҖпјҢиҝҷдәӣз”ұйқһиҒҢдёҡдҪңиҖ…еҲӣдҪңзҡ„еҪұзүҮйғҪиҝңдёҚжӯўжҳҜдёҖз§ҚиүәжңҜдҪңе“ҒпјҢиҖҢжҳҜиў«иөӢдәҲдәҶд№Ўжқ‘е»әи®ҫгҖҒзӨҫеҢәеҸ‘еұ•д»ҘеҸҠж–ҮеҢ–дј жүҝгҖҒеҪұеғҸиөӢжқғзӯүеӨҡз§ҚзӨҫдјҡиҒҢиғҪгҖӮжҚ®и°ғжҹҘпјҢеҰӮд»ҠпјҢ“д№Ўжқ‘д№Ӣзңј”йЎ№зӣ®еҹ№и®ӯзҡ„зәӘеҪ•зүҮдҪңиҖ…дёӯпјҢд»ҚжңүдёҖеҚҠд»ҘдёҠй•ҝжңҹеқҡжҢҒеҪұеғҸж‘„еҲ¶пјҢдёҚж–ӯең°еҲӣдҪңеҮә“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮж–°дҪңгҖӮиҝҷиЎЁжҳҺ他们зҡ„еҲӣдҪңжҝҖеҠұжңәеҲ¶е№¶йқһжқҘиҮӘз»ҸжөҺеҲ©зӣҠзҡ„еӣһжҠҘпјҢиҖҢжҳҜеқҡдҝЎе…¶жӢҚж‘„жҙ»еҠЁеҜ№дәҺж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еӯҳз»ӯд»·еҖјгҖӮеҰӮе№ҝиҘҝеҚ—дё№еҺҝжқ‘ж°‘зәӘеҪ•зүҮдҪңиҖ…йҷҶжңқжҳҺпјҢеҜ№дәҺеӨ–з•Ңз§°е…¶ж—ҸзҫӨдёә“зҷҪиЈӨ瑶”ж„ҹеҲ°йҡҫд»ҘжҺҘеҸ—пјҢеқҡжҢҒ“еӨҡзіҜ”зҡ„ж°‘ж—ҸиҮӘз§°пјҢиҝӣиҖҢиЎЁзӨәпјҡ“дёҚж–ӯеүҚиҝӣзҡ„ж—¶д»ЈеёҰжқҘдәҶж–ҮжҳҺпјҢд№ҹеёҰиө°дәҶдёҖдәӣеҸӨиҖҒзҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–пјҢе°Ҹж—¶еҖҷжҲ‘们йғҪдјҡз©ҝ‘еӨҡзіҜ’зҡ„жңҚйҘ°пјҢдҪҶй•ҝеӨ§еҗҺпјҢжҲ‘们е°ұеҫҲе°‘з©ҝдәҶпјҢз©ҝзҡ„дәәе°‘дәҶпјҢиҖҢеҰҮеҘід»¬д»ҚдёҚж–ӯең°еңЁеҒҡжңҚйҘ°гҖӮжңүж—¶еҖҷжҲ‘жғіпјҡиҰҒжҳҜжҜҸдёӘдәәйғҪеғҸжҲ‘иҝҷж ·пјҢз”Ёж‘„еғҸжңәжқҘжӢҚиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„дёңиҘҝпјҢйӮЈиҜҘжңүеӨҡеҘҪе•ҠпјҒйӮЈе°ұжӣҙиғҪжҳҫзӨәжҲ‘们‘еӨҡзіҜ’зҡ„д»·еҖјгҖӮ”[ йҷҶжңқжҳҺпјҡгҖҠжҲ‘зҡ„ж–ҮеҢ–и®°еҪ•еҺҶзЁӢгҖӢпјҢиҪҪдәҺгҖҠеҪұи§Ҷдәәзұ»еӯҰи®әеқӣгҖӢпјҲз”өеӯҗеҲҠпјү2014е№ҙ第4жңҹпјҢ第149йЎө]

жӯЈжҳҜз”ұдәҺиҝҷз§Қеӣ еҪұеғҸи®°еҪ•иҖҢдёҚж–ӯз”ҹеҸ‘зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҮӘи§үж„ҸиҜҶпјҢдҝғдҪҝдј—еӨҡе°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҲҗе‘ҳжҲҗдёә“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮеҲӣдҪңиҖ…пјҢ他们жҲ–и®ёеңЁз”ҹи®Ўиү°йҡҫж—¶дјҡжҡӮж—¶жҗҒзҪ®жӢҚж‘„зҡ„жўҰжғіпјҢдҪҶжүӢдёӯжҺҢжҸЎзҡ„ж‘„еғҸжңәпјҢе·Із»ҸжҲҗдёәдәҶ他们и§ӮеҜҹдёҺиЎЁиҫҫзҡ„ж–ҮеҢ–д№ӢзңёпјҢеҶҚд№ҹйҡҫд»Ҙиў«еүҘеӨәдёҺйҒ®и”ҪгҖӮ

з»“ и®ә

дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”з”өеҪұпјҢзү№еҲ«жҳҜ“дё»дҪҚ”зәӘеҪ•зүҮзҡ„дә§з”ҹдёҺеҸ‘еұ•пјҢж—ўжңүеӨ–йғЁзҡ„ж–ҮеҢ–еҠЁеҠӣпјҢжӣҙдёәйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢе®ғдҪңдёәиҫғд№Ӣж–Үеӯ—д№ҰеҶҷжӣҙдёәзӣҙжҺҘгҖҒз®Җжҳ“пјҢиҫғд№ӢеҸЈеӨҙиҝ°иҜҙжӣҙдёәдё°еҜҢгҖҒзЁіе®ҡзҡ„иЎЁиҫҫзі»з»ҹпјҢиғҪеӨҹеңЁж°‘ж—ҸзҫӨдҪ“еҶ…йғЁеҫ—д»ҘжҺҘеҸ—пјҢ并еҸҜжҲҗдёәж°‘ж—ҸеҶ…йғЁж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІдёҺеҜ№еӨ–дәӨжөҒзҡ„еӘ’д»ӢпјҢз”ҡиҮіжҳҜдёҖз§ҚиөӢжқғзҡ„ж–ҮеҢ–е·Ҙе…·гҖӮд»Һз”өеҪұдә§дёҡи§’еәҰжқҘзңӢпјҢ“дё»дҪҚ”з”өеҪұеҮ д№ҺеҸҜд»ҘеҝҪз•ҘдёҚи®ЎпјҢдҪҶжҳҜеңЁеҪ“д»ЈдёӯеӣҪз”өеҪұзҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖјж—Ҙи¶ӢзЁҖи–„зҡ„йҷ©жҒ¶зҺҜеўғдёӯпјҢеҜ№е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹ“дё»дҪҚ”з”өеҪұзҡ„з ”з©¶пјҢд»Қе…·жңүйҮҚиҰҒзҡ„зҗҶи®әдёҺе®һи·өд»·еҖјгҖӮ