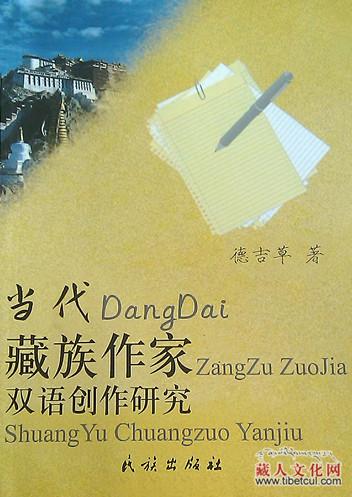

гҖҖгҖҖиҝ‘ж—ҘпјҢиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲеҫ·еҗүиҚүи‘—дҪңгҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢеҮәзүҲеҸ‘иЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖжҚ®жӮүпјҢжң¬д№Ұзі»дҪңиҖ…еңЁ2000е№ҙеҮәзүҲзҡ„гҖҠжӯҢиҖ…ж— жӮ”вҖ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家дҪңе“ҒйҖүиҜ„гҖӢзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢиҝӣиЎҢдҝ®и®ўгҖҒжү©е……пјҢ并еўһиЎҘдәҶе…¶еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶зҡ„и®әж–ҮеҗҺеҮәзүҲзҡ„дёҖжң¬д№ҰгҖӮд№ҰдёӯжүҖзӮ№иҜ„еҲ°зҡ„дҪң家жңүз«ҜжҷәеҳүпјҲд»ҘзҒөжӯҢд№ӢпјҢд»ҘйӯӮиҲһд№ӢвҖ”вҖ”з«Ҝжҷәеҳүзҡ„ж–ҮеӯҰдё–з•ҢпјүгҖҒе…ӢзҸ пјҲеӣ дёәй’ҹзҲұпјҢд»–дҫҝжӯҢе”ұвҖ”вҖ”е…ӢзҸ дёҺд»–зҡ„гҖҠеӣӣеӯЈиҖ•иҖҳжӯҢгҖӢпјүгҖҒеұҖВ·ж јжЎ‘пјҲжұҹжІіжәҗеӨҙзҡ„жӯҢвҖ”вҖ”еұ…В·ж јжЎ‘дёҺд»–зҡ„иҜ—жӯҢпјүзӯүдәҢеҚҒеҮ дҪҚдҪң家гҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖдҪңиҖ…з®ҖеҺҶ

гҖҖгҖҖеҫ·еҗүиҚүпјҢи—Ҹж—ҸпјҢиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҖҒзЎ•еЈ«з”ҹеҜјеёҲгҖӮдё»иҰҒз ”з©¶ж–№еҗ‘пјҡи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷе…ёзұҚзҝ»иҜ‘еҸҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–гҖӮеҮәзүҲжңүгҖҠеӣӣе·қи—ҸеҢәзҡ„ж–ҮеҢ–иүәжңҜгҖӢгҖҒгҖҠиҜ—ж„Ҹең°ж –еұ…вҖ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҝғи·ҜеҺҶзЁӢгҖӢзӯү7йғЁи‘—дҪңпјҢеҸ‘иЎЁеӯҰжңҜи®әж–Ү40дҪҷзҜҮпјҢзј–еҶҷеҮәзүҲдәҶгҖҠи—Ҹж—ҸзҺ°еҪ“д»Јж–ҮеӯҰжү№иҜ„гҖӢзӯүеӨҡйғЁж•ҷжқҗпјҢиҜ‘жңүгҖҠе®—иҪ®и—ҸгҖӢзӯүи—Ҹдј дҪӣж•ҷи‘—еҗҚе…ёзұҚгҖӮзҺ°дё»жҢҒеӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®вҖңзҝ»иҜ‘з ”з©¶гҖҠе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲдёӯи®әеӨ§жўізҗҶжө·и®әгҖӢвҖқе’ҢеӨҡйЎ№зңҒйғЁзә§йЎ№зӣ®пјҢжӣҫиҺ·дёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶зҸ еі°еҘ–пјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰиҜ„и®әдјҳз§ҖеҘ–пјӣиҺ·еӣӣе·қзңҒдјҳз§Җж•ҷеёҲпјҢиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰйҰ–еұҠж•ҷеӯҰеҗҚеёҲзӯүеӨҡйЎ№иҚЈиӘүгҖӮ

гҖҖгҖҖ дё№зҸ жҳӮеҘ”дёәжң¬д№ҰдҪңеәҸ

гҖҖгҖҖжҲ‘д№ҹз®—жҳҜдёҖдёӘеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„дёҡдҪҷиҜ„и®әе·ҘдҪңиҖ…еҗ§гҖӮжң¬з§‘жҜ•дёҡж—¶зҡ„и®әж–Үе°ұжҳҜгҖҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰж•Ји®әгҖӢпјҢд№ҹжӣҫдё“й—Ёз ”з©¶иҝҮйҘ¶йҳ¶е·ҙжЎ‘гҖҒдјҠдё№жүҚи®©гҖҒж јжЎ‘еӨҡжқ°гҖҒдё№жӯЈиҙЎеёғзӯүи—Ҹж—ҸдҪң家зҡ„дҪңе“ҒгҖӮ1987е№ҙеҮәзүҲдәҶгҖҠдҪӣж•ҷдёҺи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢдёҖд№ҰпјҢж¶үеҸҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰй—®йўҳгҖӮ1996е№ҙеүҚпјҢеңЁеҶҷгҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•еҸІгҖӢ第еӣӣзј–ж—¶пјҢжӣҫз»Ҹзҝ»йҳ…дәҶеҪ“ж—¶зЁҚжңүеҪұе“Қзҡ„дҪңиҖ…зҡ„дёҚе°‘дҪңе“ҒгҖӮеҗҺжқҘпјҢжҲ‘иҝҳеҸӮдёҺдәҶдёӯеӣҪеҪ“д»Је°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІи—Ҹж—ҸйғЁеҲҶзҡ„еҶҷдҪңгҖӮдҪңдёәдёҖеҗҚж–ҮеӯҰзҲұеҘҪиҖ…пјҢжҲ‘еҸӮеҠ дәҶеңЁиҘҝе®ҒпјҲ1981пјүгҖҒжӢүиҗЁпјҲ1982пјүгҖҒе…°е·һ/з”ҳеҚ—пјҲ1983пјүгҖҒжҲҗйғҪпјҲ1985пјүгҖҒжҳҶжҳҺ/дёӯз”ёпјҲ1988пјүдёҫиЎҢзҡ„дә”ж¬Ўдә”зңҒеҢәи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдјҡи®®пјҢзҶҹжӮүеҪ“ж—¶зЁҚжңүеҪұе“Қзҡ„и®ёеӨҡдҪң家пјҢжңүдәӣжҳҜеҫҲеҘҪзҡ„жңӢеҸӢгҖӮеҖјеҫ—еәҶе№ёпјҢеҺҶеҸІи®©жҲ‘们иҝҷдёҖд»ЈдәәдјҙзқҖж–ҮеӯҰиө°иҝҮиҝҷдёҖзү№ж®ҠеҺҶеҸІйҳ¶ж®өгҖӮиҝҷжҳҜдёҖж®өзҫҺеҘҪзҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өиүІеҪ©ж–‘ж–“зҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өе……ж»Ўе№»жғізҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өзңҹиҜҡгҖҒзәҜеҮҖзҡ„ж—¶е…үпјҒеҚҒдёҖеұҠдёүдёӯе…Ёдјҡд»ҘжқҘзҡ„и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеңЁе°ҸиҜҙгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮгҖҒжҲҸеү§гҖҒз”өеҪұз”өи§Ҷж–ҮеӯҰгҖҒж°‘й—ҙж–ҮеӯҰзӯүеӨҡдёӘж–№йқўжңүиүҜеҘҪзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеңЁж–ҮеӯҰиҜ„и®әж–№йқўд№ҹжңүдё°зЎ•зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

гҖҖгҖҖзү№ж®Ҡзҡ„ж—¶д»Је°ұжңүзү№ж®Ҡж—¶д»Јзҡ„еҚ°иҝ№гҖӮи—Ҹж—ҸдҪң家иө°иҝҮзҡ„иҝҷж®өеҺҶеҸІеҗҢж ·еҰӮжӯӨгҖӮиҷҪ然жңүвҖңж…ўеҚҠжӢҚвҖқзҡ„зҺ°иұЎпјҢдҪҶж•ҙдҪ“дёҠдёҺеҪ“ж—¶дј—еӨҡзҡ„дёӯеӣҪдҪң家们зҡ„еҝғжҖҒжҳҜзӣёиҝ‘зҡ„гҖӮиҷҪ然жңүең°еҢәзҡ„гҖӮж°‘ж—Ҹзҡ„зү№ж®ҠжҖ§пјҢдҪҶвҖңж–Үйқ©вҖқзҡ„иӢҰйҡҫи®©еҫҲеӨҡдәәзҡ„еҺҶеҸІжңүдәҶе…ұеҗҢзҡ„зҺ°иұЎгҖҒиҝ‘дјјзҡ„е‘ҪиҝҗгҖӮеҗҢж ·зҡ„зјәеӨұпјҢеҗҢж ·зҡ„ж„ҹеҠЁпјҢз»ҷдәҶ他们еҗҢж ·зҡ„жҖқиҖғеҫҲеҗҢж ·зҡ„жўҰгҖӮз”ЁзҮғзғ§зҡ„зғӯиЎҖз•…жғіпјҢз”ЁзҮғзғ§зҡ„жҝҖжғ…еҘӢж–—пјҢ з”ЁзҮғзғ§зҡ„еҗ‘еҫҖжҶ§жҶ¬пјҢз”ЁжӮІжіӘжҠҡе№іж—§дјӨпјҢз”Ёе–ңжӮҰиҝҺжҺҘж–°з”ҹпјҢз”Ёж— ж•°зҡ„зӣёжҖқжіӘеҮқз»“зҲұжғ…гҖҒеҸӢжғ…гҖӮиӢҰйҡҫе’Ңе–ңжӮҰжҝҖеҸ‘дәҶж— ж•°дәІеҺҶиҖ…зҡ„жүҚжғ…ж–ҮжҖқпјҢеңЁд»–们谨е°Ҹж…Һеҫ®зҡ„д№ҹжҳҜиҮӘз”ұиҖҢеқҰиҚЎзҡ„иғёиҘҹдёӯпјҢжұ№ж¶ҢжҫҺж№ғпјҢдёҖжі»еҚғйҮҢпјҢеҪўжҲҗж°”еҠҝйӣ„жө‘зҡ„е®ҸеӨ§зЈҒеңәгҖӮдәҺжҳҜи—Ҹж—Ҹзҡ„иҖҒдҪң家们пјҢд№ҹеҰӮеҗҢеҶ…ең°зҡ„иҖҒдҪң家们дёҖж ·жӢҝиө·дәҶд№…иҝқзҡ„笔пјҢеҶҷдёӢдәҶ他们зҡ„иҜ—зҜҮгҖӮе№ҙиҪ»дёҖд»Јзҡ„дҪң家们пјҢд№ҹеҠ е…ҘдәҶиҝҷдёҖжө©жө©иҚЎиҚЎзҡ„йҳҹдјҚгҖӮдҪңе“ҒеңЁеўһеҠ пјҢйҳҹдјҚеңЁеЈ®еӨ§пјҢж–ҮеӯҰиҜқйўҳжҲҗдёәйӮЈдёӘж—¶д»Јзҡ„йҮҚиҰҒиҜқйўҳгҖӮдҪң家们зҡ„еҗҚеӯ—д№ҹе№ҝдёәдәәзҹҘпјҢжҲҗдёәж—¶д»Јзҡ„е® е„ҝгҖӮеҮәзҺ°дәҶдёҚе°‘з§Ҝж·Җж·ұеҺҡгҖҒжҖқжғіж·ұйӮғгҖҒж°‘ж—Ҹзү№иүІжө“йғҒгҖӮж—¶д»Јзү№иүІйІңжҳҺгҖӮең°еҹҹзү№иүІзӘҒеҮәгҖӮе…·жңүзңҹжғ…е®һж„ҹе’Ңз”ҹжҙ»ж°”жҒҜзҡ„дҪңе“ҒгҖӮеңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІдёҠпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘеҚҒеҲҶеҖјеҫ—жҖ»з»“зҡ„еҮәдҪң家жңҖеӨҡгҖҒеҮәдҪңе“ҒжңҖеӨҡгҖҒеҮәжңүеҪұе“ҚеҠӣзҡ„дҪңе“ҒжңҖеӨҡзҡ„йҮҚиҰҒж—¶жңҹгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдёңиҘҝеҚ—еҢ—дёӯпјҢиөҡй’ұеҲ°е№ҝдёңвҖқгҖӮйҡҸзқҖеёӮеңәз»ҸжөҺзҡ„еӨ§жҪ®пјҢдёҚе°‘зҡ„дҪң家ејғж–Үд»Һе•ҶпјҢдёҚе°‘зҡ„дҪң家ж”ҫдёӢдәҶжүӢдёӯ笔пјҢж”№ејҰжӣҙеј пјҢе№Іиө·дәҶеҲ«зҡ„иҗҘз”ҹгҖӮйҡҸзқҖжӣҙеӨҡең°иҪ¬еҗ‘еӯҰжңҜз ”з©¶пјҢжҲ‘иҮӘе·ұзҡ„еҲӣдҪңе°‘дәҶпјҢеҜ№ж–ҮеӯҰдҪңе“Ғзҡ„йҳ…иҜ»иҮӘ然д№ҹе°‘дәҶгҖӮиҝӣе…Ҙ21дё–зәӘеҗҺпјҢжҲ‘жӣҫйӣ¶жҳҹең°иҜ»иҝҮдёҖдәӣдҪңе“ҒгҖӮе’ҢеҶ…ең°зҡ„дёҖдәӣж–ҮеӯҰзҺ°иұЎдёҖж ·пјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰд№ҹеҮәзҺ°дәҶз”ұж”ҝжІ»еӨ§дәӢеҲ°з”ҹжҙ»зҗҗдәӢгҖҒд»ҺзҘһеңЈеҲ°дё–дҝ—гҖҒд»ҺйҮҚж•ҷиӮІеҲ°йҮҚеЁұд№җзҡ„е¬—еҸҳгҖӮдёҚе°‘дҪңе“Ғзјәд№ҸжүҺе®һеҺҡйҮҚзҡ„з”ҹжҙ»иғҢжҷҜпјҢзјәд№ҸиҜҡжҢҡзҡ„жғ…ж„ҹеҠӣйҮҸпјҢзјәд№ҸзңҹжӯЈзҡ„ж–ҮеӯҰж„ҹеҸ¬еҠӣгҖҒйңҮж’јеҠӣпјӣзңҹе®һж·ұеҲ»еҸҚжҳ и—Ҹж—Ҹз”ҹжҙ»гҖҒдҪ“зҺ°и—Ҹж–ҮеҢ–зІҫзҘһзҡ„жүӣйјҺд№ӢдҪңгҖҒйёҝзҜҮе·ЁеҲ¶жӣҙжҳҜзјәд№ҸгҖӮдёҖдәӣдҪңе“Ғз”ҡиҮіж ји°ғдҪҺдёӢпјҢжӢңйҮ‘еӘҡдҝ—гҖҒжӢӣеҫ•зҢҺеҘҮзңӢе®ўгҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰжҳҜдәәеӯҰгҖӮдәәпјҢе°Ҫз®ЎжңүеӨҚжқӮзҡ„жҲҗеҲҶгҖҒеӨҚжқӮзҡ„иә«д»ҪгҖҒеӨҚжқӮзҡ„з”ҹжҙ»гҖҒеӨҚжқӮзҡ„з»ҸеҺҶпјҢдҪҶжҜҸдёӘдәәйғҪеұһдәҺдёҖдёӘе…·дҪ“зҡ„家еәӯгҖҒе…·дҪ“зҡ„ж°‘ж—ҸгҖҒе…·дҪ“зҡ„еӣҪ家гҖӮдәәжңүдәәж јпјҢ家жңүе®¶ж јпјҢж—Ҹжңүж—Ҹж јпјҢеӣҪжңүеӣҪж јгҖӮз§ҜжһҒзҡ„еҗ‘дёҠзҡ„ж–ҮеӯҰпјҢж°ёиҝңжҳҜеҸҚжҳ зңҹе–„зҫҺпјҢжӯҢйўӮзңҹе–„зҫҺпјҢжҸӯйңІеҒҮжҒ¶дё‘пјҢйһӯжҢһеҒҮжҒ¶дё‘зҡ„гҖӮиҜҡеҰӮж–ҮеӯҰзҡ„еҠҹиғҪ并йқһеҚ•дёҖеҠҹиғҪпјҢдәә们зҡ„йңҖжұӮ并йқһеҚ•дёҖйңҖжұӮпјҢзӨҫдјҡеҜ№дәәзҡ„еҪұе“Қ并йқһеҚ•дёҖеҪұе“ҚдёҖж ·пјҢз»ҹдёҖдәҺдёҖз§ҚйЈҺж јгҖҒдёҖз§ҚйўҳжқҗгҖҒдёҖз§Қзұ»еһӢйғҪжҳҜй”ҷиҜҜзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜжҜ«ж— з–‘й—®пјҢдҪңдёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“иҖғиҷ‘пјҢж–ҮеӯҰж—ўжңүж„үжӮҰдәә们еҝғжғ…зҡ„дёҖйқўпјҢд№ҹжңүйҷ¶еҶ¶жғ…ж“ҚгҖҒеҹ№иӮІеҒҘеә·зҫҺеҘҪеҝғзҒөпјҢз”ҡиҮіеј•еҜјж„ҸиҜҶеҪўжҖҒиө°еҗ‘зҡ„дёҖйқўгҖӮеңЁе®һйҷ…е·ҘдҪңдёӯпјҢжҲ‘们иҷҪ然жңүе…ҡе’Ңж”ҝеәңзҡ„зӣёе…іж”ҝзӯ–еј•еҜјпјҢдҪҶжҳҜи®ёеӨҡж—¶еҖҷ并没жңүжҢүз…§ж–ҮеӯҰ规еҫӢпјҢеҸ‘жҢҘеҘҪиҜ„и®ә家зҡ„еә”жңүдҪңз”Ёе’ҢеҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰжңүдёӨеҸӘзҝ…иҶҖвҖ”вҖ”еҲӣдҪңе’ҢиҜ„и®әгҖӮеӣ жӯӨе…үжңүдҪң家жҳҜдёҚиЎҢзҡ„пјҢд№ҹйңҖиҰҒжңүиҜ„и®ә家пјӣжІЎжңүе®һи·өдёҚиЎҢпјҢдҪҶе…үжңүе®һи·өжІЎжңүзҗҶи®әжҖ»з»“е’ҢжҢҮеҜјд№ҹдёҚиЎҢгҖӮдјҳз§Җзҡ„иҜ„и®ә家еҫҖеҫҖжҳҜеј•еҜјдҪң家дёҚж–ӯжҲҗй•ҝзҡ„еј•и·ҜдәәпјҢд№ҹжҳҜеҹ№е…»иҜ»иҖ…иүҜеҘҪж¬ЈиөҸд№ жғҜе’ҢжҸҗй«ҳж¬ЈиөҸж°ҙеҮҶзҡ„еҜјеёҲгҖӮиҖҢиҝҷдёӘеҜјеёҲеҝ…йЎ»жҳҜжӯЈзӣҙзҡ„гҖҒжңүйүҙеҲ«еҠӣзҡ„гҖӮзңӢдәҶеҫ·еҗүиҚүзҡ„гҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢпјҢиө¶еҲ°еҘ№жүҖе…іжіЁгҖҒжүҖз ”з©¶зҡ„й—®йўҳжҒ°жҒ°д№ҹеңЁиҝҷдёҖиҢғз•ҙд№ӢеҶ…пјҢжҲ‘ж„ҹеҲ°ж¬Јж…°е’Ңз”ұиЎ·зҡ„й«ҳе…ҙгҖӮд»ҺеҘ№зҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дәҶеҚҒеҲҶйҡҫеҫ—зҡ„пјҢд№ҹжҳҜи—Ҹж—ҸдҪң家е’Ңж–ҮеӯҰз ”з©¶иҖ…жүҖеҝ…йЎ»е…·жңүзҡ„дёңиҘҝпјҡ

гҖҖгҖҖдёҖжҳҜ科еӯҰзҡ„жҖқжғіеҹәзЎҖгҖӮе°ҶжҲ‘们зҡ„дёҖеҲҮдәӢдёҡе»әз«ӢеңЁз§‘еӯҰзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘еӨҡе№ҙжқҘзҡ„еҖЎи®®гҖӮж–ҮеӯҰдәӢдёҡд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮжІЎжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңү科еӯҰзҡ„иЎҢеҠЁпјӣжІЎжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңү科еӯҰзҡ„з»“и®әе’ҢжңӘжқҘгҖӮеӣ жӯӨпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғігҖӮ科еӯҰзҡ„жҖқжғід»Һе“ӘйҮҢжқҘпјҹйҖҡиҝҮеӯҰд№ е’ҢиҮӘжҲ‘зҡ„е®һи·өжқҘжһ„е»әгҖӮ用科еӯҰзҡ„дё–з•Ңи§Ӯе’Ңж–№жі•и®әжқҘжҢҮеҜјз ”究е·ҘдҪңе®һи·өиҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮз”ұдәҺеҸ—е®—ж•ҷжҖқжғізҡ„й•ҝжңҹзҶҸйҷ¶пјҢи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„жҖқжғіеҹәзЎҖгҖҒиЎҢдёәж–№ејҸйғҪеёҰжңүе®—ж•ҷзҡ„еҚ°иҝ№гҖӮеҮәиә«дәҺи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„зҗҶи®әе·ҘдҪңиҖ…пјҢеҝ…йЎ»иҰҒиҝҮдёӨе…іпјҡдёҖжҳҜз”ұе®—ж•ҷеҲ°з§‘еӯҰзҡ„иҪ¬еҸҳпјӣдёҖжҳҜ科еӯҰең°иҜ„д»·е®—ж•ҷгҖӮиҝҷдёӨиҖ…йғҪйңҖиҰҒжңүи„ұиғҺжҚўйӘЁзҡ„иү°йҡҫзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҖҒдёҖд»Јзҡ„еӯҰиҖ…еңЁиҝҷж–№йқўз»ҷжҲ‘们еҒҡеҮәдәҶжҰңж ·пјҢжҜ”еҰӮи‘—еҗҚи—ҸеӯҰ家дёңеҷ¶В·жҙӣжЎ‘иөӨеҲ—гҖӮ1983е№ҙпјҢжҲ‘еңЁеҶҷгҖҠеҗҗи•ғеҸІжј”д№үгҖӢж—¶пјҢжӣҫиҜ·ж•ҷд»–еңЁгҖҠи®әиҘҝи—Ҹж”ҝж•ҷеҗҲдёҖеҲ¶еәҰгҖӢдёӯж¶үеҸҠзҡ„дёҖдәӣж—©жңҹзҡ„еҺҶеҸІйЈҺдҝ—гҖӮд»–и®Іеҫ—еҫҲйҖҸеҪ»гҖӮе®ҢжҲҗиҝҷйғЁе°ҸиҜҙеҗҺпјҢд»–й«ҳе…ҙең°дёәд№ӢдҪңеәҸгҖӮеҪ“ж—¶з»ҷжҲ‘еҪұе“ҚеҫҲж·ұзҡ„дёҖ件дәӢжҳҜпјҢжҲ‘й—®д»–еңЁиҝҷйғЁдҪңе“ҒеүҚдёәдҪ•еј•з”ЁвҖң马жҒ©вҖқзҡ„иҜӯеҪ•ж—¶пјҢд»–зҘһз§ҳең°з¬‘笑иҜҙпјҡвҖңдҪ жҳҜ第дёүдёӘй—®иҝҷдёӘй—®йўҳзҡ„дәәгҖӮжңүзҡ„дәәи®ӨдёәеңЁвҖҳж–Үйқ©вҖҷдёӯжҲ‘еј•з”Ёиҝҷж®өиҜӯеҪ•жҳҜдҪңжҢЎз®ӯзүҢпјҢд№ҹжңүдәәи®ӨдёәиҝҷжҳҜж—¶д»Јзү№зӮ№пјҢдҪҶжҲ‘з”Ёиҝҷж®өиҜқжҳҜеӣ дёәиҝҷж®өиҜқжҸҗзӨәзҡ„йҒ“зҗҶжҳҜеҜ№зҡ„гҖӮвҖқд»–иҜҙпјҢдҪ 们жҳҜж–°дәәпјҢдёҚеғҸжҲ‘们иҝҷдәӣиҖҒеҸӨи‘ЈпјҢдёҖе®ҡиҰҒеҫҖеүҚзңӢпјҢжҺҘеҸ—ж–°зҡ„科еӯҰзҡ„жҖқжғігҖӮиҖҒи„‘зӯӢжІЎжңүеҮәи·ҜпјҢиҝҳи®©дәә笑иҜқгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢиҝҷйғЁеңЁеҪ“ж—¶жүҖжңүз ”з©¶и—ҸеӯҰзҡ„дәәйғҪеңЁиҜ»зҡ„и‘—дҪңпјҢжӯЈжҳҜеңЁй©¬е…ӢжҖқдё»д№ү科еӯҰжҖқжғіжҢҮеҜјдёӢеҶҷжҲҗзҡ„гҖӮж—¶д»ЈеҸҳдәҶпјҢжҳҜеҗҰ科еӯҰе·Із»ҸжҲҗдёәдёҖеҲҮеӯҰ科иҜ„д»·зҡ„еҹәжң¬ж ҮеҮҶпјҢдёҚи®ӨиҜҶеҲ°иҝҷдёҖзӮ№иҮӘе·ұе°ұдјҡиҗҪдјҚгҖӮ科еӯҰең°иҜ„д»·е®—ж•ҷпјҢе°ұжҳҜиҰҒжҠҠе®—ж•ҷдҝЎд»°е’Ңе®—ж•ҷж–ҮеҢ–пјҢе®—ж•ҷдёҺж”ҝжІ»гҖҒж°‘ж—ҸгҖҒеӣҪ家гҖҒзҫӨдј—гҖҒдәәзұ»зҡ„зІҫзҘһйңҖжұӮзӯүе…ізі»жўізҗҶжё…жҘҡгҖҒеҢәеҲ«ејҖжқҘпјҢж—ўиҰҒе®ўи§Ӯең°еҜ№еҫ…е…¶еҺҶеҸІиҙЎзҢ®пјҢд№ҹиҰҒе®ўи§Ӯең°еҲҶжһҗе…¶зҺ°е®һеҪұе“ҚгҖӮеҒҮеҰӮдёҚиғҪеңЁиҝҷдәӣж–№йқўиҝҮе…іпјҢе°ұеҫҲе®№жҳ“иҝ·еӨұж–№еҗ‘гҖӮеңЁеҫ·еҗүиҚүзҡ„дҪңе“ҒдёӯжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢеҘ№еқҡжҢҒдәҶеӯҳеңЁеҶіе®ҡж„ҸиҜҶгҖҒдәӢзү©жҳҜеҸ‘еұ•зҡ„гҖҒдәӢзү©жҳҜеҸҜи®ӨиҜҶзҡ„зӯүеҹәжң¬зҡ„马е…ӢжҖқдё»д№үзҡ„е“ІеӯҰжҖқжғіпјҢе§Ӣз»Ҳең°еқҡжҢҒз”ЁдёӯеӣҪзү№иүІзҡ„зӨҫдјҡдё»д№үзҗҶи®әжҢҮеҜјиҮӘиә«зҡ„ж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӮеҗҢж—¶пјҢеқҡжҢҒз§ҜжһҒең°йқўеҗ‘дё–з•ҢгҖҒйқўеҗ‘жңӘжқҘпјҢйқўеҗ‘зҺ°д»ЈеҢ–вҖ”вҖ”д»Һдәәзұ»зӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„з§ҜжһҒж–№еҗ‘еҺ»иҝӣиЎҢдҪңе“Ғзҡ„еҲҶжһҗгҖҒж¬ЈиөҸе’Ңжү№иҜ„пјҢдёҚдҝқе®ҲгҖҒдёҚе°Ғй—ӯгҖҒдёҚе”ҜеҝғпјҢйҡҫиғҪеҸҜиҙөпјҒеӣ дёәеұҖйғЁзҡ„з”ҹжҙ»е’Ңе·ҘдҪңж°ӣеӣҙеҫҲе®№жҳ“дҪҝдёҖдәӣеӯҰиҖ…жҺҘеҸ—йӮЈдәӣдҝқе®ҲиҖҢе°Ғй—ӯзҡ„жҖқжғігҖҒзүҮйқўиҖҢиҷҡж— зҡ„жҖқжғігҖҒдёҚйЎҫе®һйҷ…и„ұзҰ»и§„еҫӢзҡ„жҖқжғіпјҢз”ҡиҮіз«ҷеңЁз§‘еӯҰзҡ„еҜ№з«ӢйқўжҖқиҖғй—®йўҳгҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢжҳҜж·ұеҺҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҹжғ…гҖӮжңүж—¶еҖҷж„ҹжғ…жҳҜзҗҶи®әз ”з©¶зҡ„йҡңзўҚпјҢдҪҶжӣҙеӨҡж—¶еҖҷж„ҹжғ…жҳҜзҗҶи®әз ”з©¶зҡ„жңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁеҠӣйҮҸгҖӮеӣ дёәдёҖдёӘдёҚиғҪдә§з”ҹжғ…ж„ҹзҡ„дәӢдёҡжҳҜжІЎжңүз”ҹе‘ҪеҠӣзҡ„гҖӮеҶ°еҝғжӣҫиҜҙпјҡвҖңжңүдәҶзҲұе°ұжңүдәҶдёҖеҲҮвҖқпјҢиҝҷе°ұжҳҜж„ҹжғ…зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮдёҖеҗҚзҗҶи®әе·ҘдҪңиҖ…жүҖиҰҒеҒҡзҡ„пјҢж—ўиҰҒе…ҘдәҺжӯӨпјҢд№ҹиҰҒеҮәдәҺжӯӨпјӣиҰҒжңүзҲұиҖҢдёҚжәәдәҺзҲұпјҢеҚіж—ўиҰҒжңүж„ҹжғ…пјҢд№ҹиҰҒжңүзҗҶжҖ§пјӣж„ҹжғ…еӨ§дәҺзҗҶжҖ§пјҢе°ұдјҡеӨұд№ӢеҒҸйўҮгҖӮжҲ‘们дёҚжҺ’ж–Ҙж„ҹжғ…пјҢдҪҶйңҖиҰҒзҗҶжҖ§жҢҮеҜјдёӢзҡ„ж„ҹжғ…гҖӮеҫ·еҗүиҚүеңЁж–Үдёӯи°ҲеҲ°и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§ж—¶пјҢеҶҷйҒ“пјҡвҖңеҚғзҷҫе№ҙзҡ„дё–д»Јдј жүҝпјҢдҪҝи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„зӨҫдјҡең°дҪҚзғҷжңүеҺҶеҸІеҸ‘еұ•зҡ„иҝ№иұЎгҖӮзү№ж®Ҡзҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–пјҢең°еҹҹзҺҜеўғд»ҘеҸҠе®—ж•ҷдҝЎд»°еҸҲй“ёйҖ дәҶеҘ№д»¬дёҚеҗҢдәҺе…¶д»–ж°‘ж—ҸеҘіжҖ§зӢ¬зү№зҡ„зҫӨдҪ“дёӘжҖ§ж„Ҹеҝ—гҖӮиү°иӢҰзҡ„з”ҹеӯҳжқЎд»¶йҖ е°ұдәҶеҘ№д»¬еқҡйҹ§гҖҒиұӘзҲҪзҡ„жҖ§ж јгҖӮеҗҢз”·дәәдёҖж ·зәө马驰йӘӢпјҢйҖҗиҚүиҖҢзү§гҖӮдҪ еҫҲйҡҫд»ҺдёҖдҪҚзңҹжӯЈзҡ„иҚүеҺҹзү§еҘіиә«дёҠзңӢеҲ°еЁҮе—”гҖҒеәёеҖҰгҖҒйҖ дҪңзҡ„зҘһжҖҒпјҢиҚүеҺҹеңЁиөӢдәҲз”·жҖ§еүҪжӮҚйҳіеҲҡд№Ӣж°”зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹз»ҷдәҲи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§еҒҘзҫҺгҖҒе–„иүҜдёҺжҹ”жғ…дјјж°ҙгҖӮвҖқеҫ·еҗүиҚүеҜ№и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„дәҶи§ЈеҸҜи°“ж·ұеҲ»пјҢиҖҢеҘ№еҜ№и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„зҲұпјҢиҝ‘д№ҺдәҺзӨјиөһвҖ”вҖ”вҖңеҘ№д»¬жҳҜжІүй»ҳзҡ„пјҢжІүй»ҳеҫ—е°ұеғҸеңЈжҙҒзҡ„йӣӘеұұпјҢйқҷи°§ең°иҖёз«ӢеңЁж—·йҮҺгҖӮдҪҶеҘ№д»¬зҡ„зҲұжҳҜзӮҪзғӯиҖҢж°ёжҒ’зҡ„гҖӮеҪ“еҘ№й»ҳй»ҳең°еҠідҪңпјҢз”ЁзәҜжңҙзҡ„зҲұеҖҫжіЁдәҺдәІдәәпјҢжҠ•ж¶үдәҺеӯ©еӯҗпјҢжҷ®еҸҠдәҺдёҖеҲҮжңүз”ҹе‘Ҫзҡ„з”ҹзҒөж—¶пјҢжҜҚзҲұзҡ„дјҹеӨ§и¶іеҸҜд»Ҙд»ӨжҲ‘们仰и§ҶиҖҢжіЈвҖқгҖӮдёәд»Җд№ҲеҘ№дјҡжңүиҝҷж ·зҡ„жҖ»з»“гҖҒиҝҷж ·зҡ„иЎЁиҝ°пјҢйҷӨдәҶеҘ№дҪңдёәи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„жӣҙдёәж·ұеҲ»зҡ„дҪ“йӘҢгҖҒеҘ№еҜ№дҪң家дҪңе“Ғзҡ„ж·ұе…Ҙзҡ„еҲҶжһҗпјҢжҒҗжҖ•еҗҢж—¶д№ҹеңЁдәҺеҘ№еҜ№жң¬ж°‘ж—Ҹж·ұж·ұзҡ„зҲұгҖӮеҮЎжҳҜд»ҺдәӢж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„дәәйғҪдјҡжңүиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢпјҢзҲұдҪңдёәдёҖз§Қж·ұеҲ»гҖҒзҘһз§ҳзҡ„ж„ҹжғ…пјҢйңҖиҰҒдҪ“йӘҢгҖҒдҪ“е‘іпјҢйңҖиҰҒдёҚж–ӯзҡ„еҝғзҒөзҡ„з…ҺзҶ¬е’Ңеҗ‘еҫҖпјҢеҸҚеӨҚжҝҖи¶Ҡзҡ„гҖҒжІүйқҷзҡ„жғ…ж„«зҡ„жІүж·ҖпјҢжңҖеҗҺпјҢеҰӮеҗҢй…’зіҹз»ҸиҝҮеҸ‘й…өгҖҒеҶҚз»ҸиҝҮй…ҝйҖ вҖ”вҖ”жңүдәҶиҙЁзҡ„йЈһи¶ҠпјҢжҲҗдёәйҶҮйҰҷзҡ„зҫҺй…’пјҢеҺҶж—¶ејҘд№…пјҢе…¶иҙЁж„ҲзәҜпјҢж„Ҳе…·йҷҲйҰҷгҖӮдҪңиҖ…жІЎжңүиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢпјҢжІЎжңүиҝҷз§ҚзҲұпјҢжҳҜж–ӯйҡҫеҫ—еҲ°еҰӮжӯӨзҡ„жғ…жҖҖе’ҢжҖ»з»“зҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰж°ёиҝңеұһдәҺйӮЈдәӣжңүж„ҹжғ…зҡ„дәәгҖӮж„ҹжғ…жҳҜйңҖиҰҒеҹ№е…»зҡ„пјҢжңүдәӣзңӢдјјеӨ©з„¶зҡ„ж„ҹжғ…д№ҹжҳҜеҹ№е…»зҡ„гҖӮдәә们зҲұиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸпјҢдёәд»Җд№Ҳе°ұеғҸзҲұиҮӘе·ұзҡ„жҜҚдәІпјҹе…¶дёӯжңүзқҖеӨ©з„¶зҡ„иҒ”зі»вҖ”вҖ”жҜҚдәІз”Ёд№іжұҒе…»иӮІдәҶ他们пјҢиҖҢж°‘ж—Ҹз”Ёж–ҮеҢ–гҖҒзІҫзҘһе“әиӮІдәҶ他们вҖ”вҖ”е“әиӮІпјҢе°ұжҳҜеҹ№е…»пјҢе°ұжҳҜзҒөдёҺиӮүгҖҒиӢҰдёҺзҙҜгҖҒе–ңдёҺд№җгҖҒжғ…дёҺзҲұдәӨз»ҮиҝҗеҠЁзҡ„иҝҮзЁӢпјӣжҜҚдәІзҡ„д№іжұҒе’ҢеҗҢж ·зҡ„иЎҖж¶ІеңЁд»–зҡ„иәҜдҪ“йҮҢж°ёеӯҳпјҢиҖҢж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒзІҫзҘһеҲҷеңЁд»–зҡ„еҝғзҒөдёӯж°ёеӯҳвҖ”вҖ”иҝҷе°ұжҳҜж„ҹжғ…еҹ№иӮІзҡ„з»“жһңгҖӮд»–жҲҗдәҶжҜҚдәІж°ёиҝңзҡ„е„ҝеӯҗпјҢд»–жҲҗдәҶж°‘ж—Ҹж°ёиҝңзҡ„жҲҗе‘ҳпјҢд»–жңүдәҶж°ёиҝңзҡ„дҫқжҒӢпјҢж°ёиҝңзҡ„и®ӨеҗҢпјҢж°ёиҝңзҡ„ж„ҹжҒ©гҖӮжҜҚдәІжңүдәҶж°ёиҝңзҡ„зүөжҢӮпјҢж°ёиҝңзҡ„е…іеҝғпјӣж°‘ж—Ҹд№ҹе°ұжңүдәҶж°ёиҝңзҡ„иҝҪйҡҸгҖҒж°ёиҝңзҡ„и–ӘзҒ«зӣёдј гҖӮж„ҹжғ…зҡ„еҠӣйҮҸе°ұжҳҜзІҫзҘһзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖдёүжҳҜжүҺе®һзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•гҖӮзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„е®—ж•ҷпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„йЈҺдҝ—д№ жғҜпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„жғ…ж„ҹиЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢиҝҷжҳҜиҝӣиЎҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶зҡ„еҹәзЎҖгҖӮи§Јж”ҫд»ҘеҗҺпјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰд№ҹдёҺе…¶д»–ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеӯҰдёҖж ·пјҢжӣҙеӨҡең°еҮәзҺ°дәҶеҸҢиҜӯдҪңе“ҒпјҢеҚід»ҘжҜҚиҜӯе’ҢжұүиҜӯеҲӣдҪңзҡ„дҪңе“ҒпјҢеә”иҜҘзңӢеҲ°иҝҷжҳҜдёҖеӨ§иҝӣжӯҘпјҢд№ҹжҳҜзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„еҝ…然гҖӮдҪҶжҳҜиҝҷз§ҚзҺ°иұЎз»ҷиҜ„и®әе·ҘдҪңиҖ…жҸҗеҮәдәҶж–°зҡ„иҰҒжұӮпјҢеҚіжҮӮеҫ—дёӨз§ҚиҜӯиЁҖпјҢжүҚиғҪз ”з©¶з”ЁдёӨз§ҚиҜӯиЁҖд№ҰеҶҷзҡ„дҪңе“ҒпјҢеҗҰеҲҷпјҢе°ұжҲҗдёәдәҶвҖңдёҖйқўвҖқпјҢвҖңдёҖйқўвҖқе°ұдёҚе…ЁйқўпјҢдёҚе…Ёйқўе°ұеҫҲйҡҫжҠҠжҸЎи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„ж•ҙдҪ“зҠ¶еҶөгҖӮд»Һз ”з©¶иҖ…зҡ„зҙ е…»зңӢиҝҷдёҚжҳҜе°Ҹй—®йўҳгҖӮдёҖдәӣеҗҢеҝ—еҜ№еҸҢиҜӯйҮҮеҸ–дәҶз®ҖеҚ•жңәжў°зҡ„е·Ҙе…·и®әжҖҒеәҰпјҢеҝҪи§ҶдәҶиҜӯиЁҖзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҪҪдҪ“е’ҢжҖқз»ҙеҪўејҸзү№зӮ№пјҢд»ҘдёәжҮӮеҫ—иҝҷз§ҚиҜӯиЁҖе’ҢжҮӮеҫ—йӮЈз§ҚиҜӯиЁҖжІЎд»Җд№ҲдёӨж ·пјҢе®һйҷ…并йқһеҰӮжӯӨпјӣжңүзҡ„дәәи®ӨдёәжҮӮеҫ—дәҶиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„иҜӯиЁҖпјҢе°ұжҮӮеҫ—дәҶиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„дёҖеҲҮпјҢе®һйҷ…д№ҹдёҚжҳҜиҝҷж ·пјӣд№ҹжңүдәӣжһҒз«Ҝзҡ„и§ӮзӮ№з»ҷиҜӯиЁҖеҠ дёҠдәҶж”ҝжІ»еұһжҖ§пјҢд»ҘдёәжҮӮиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖзҡ„дәәдјҡзҲұеӣҪгҖҒжҮӮйӮЈдәӣиҜӯиЁҖзҡ„дәәдјҡжҗһеҲҶиЈӮпјҢйӮЈе®Ңе…ЁжҳҜиҜҜи§ЈгҖӮеңЁж°‘ж—Ҹй—®йўҳдёҠпјҢдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡд№ӢжүҖд»ҘдјҹеӨ§пјҢе°ұеңЁдәҺд»–еқҡжҢҒдәҶ马е…ӢжҖқдё»д№үе№ізӯүзҡ„зӨҫдјҡжҖқжғіпјҢдәәдәәе№ізӯүгҖҒж—Ҹж—Ҹе№ізӯүпјҢжҜҸдёӘж°‘ж—ҸйғҪжҳҜиҝҷдёӘеӣҪ家зҡ„дё»дәәпјҢеӣ иҖҢд№ҹеҝ…йЎ»жҳҜиҜӯиЁҖе№ізӯүпјӣеӣҪ家жңүйҖҡз”ЁиҜӯиҖҢжІЎжңүеғҸе…¶д»–еӣҪ家дёҖж ·д»ҺжҰӮеҝөдёҠжҳҺзЎ®вҖңе®ҳж–№иҜӯиЁҖвҖқзҡ„ж №жң¬иҰҒд№үд№ҹеңЁдәҺжӯӨгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖз§ҚиҜӯиЁҖжҳҜдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„зі»з»ҹпјҢжҳҜдёҖз§ҚжҖқз»ҙеҪўејҸпјҢжҳҜдёҖз§Қж–ҮеҢ–гҖҒдёҖз§Қж–ҮжҳҺгҖӮеҒҮеҰӮдҪ дёҚжҮӮпјҢжҲ–дёҚиғҪзІҫйҖҡпјҢе°ұж°ёиҝңиҝӣе…ҘдёҚдәҶйӮЈдёӘйўҶеҹҹпјҢд№ҹж°ёиҝңдёҚиғҪж·ұеҲ»ең°дәҶи§ЈдҪҝз”Ёиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖзҡ„ж°‘ж—Ҹжң¬иә«гҖӮзҝ»иҜ‘жҳҜеҝ…иҰҒзҡ„пјҢе…¶дҪңз”Ёд№ҹжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„пјҢдҪҶе®ғж°ёиҝңд»ЈжӣҝдёҚдәҶеҺҹжқҘзҡ„иҜӯиЁҖиҮӘиә«гҖӮеҸҢиҜӯжҳҜеҫ·еҗүиҚүеңЁиҝҷдёҖйўҶеҹҹдёҚж–ӯзҝұзҝ”зҡ„зҝ…иҶҖпјҢжүҺе®һзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•пјҢжҳҜеҘ№иҮӘеҰӮең°иҝӣиЎҢи®әиҜҙзҡ„еүҚжҸҗгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжІЎжңүеҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеҲ»жҠҠжҸЎпјҢж—ўдёҚиғҪеҮҶзЎ®ең°иҝӣиЎҢж¶үеҸҠи—Ҹж—Ҹзҡ„е®—ж•ҷгҖҒж°‘ж—ҸгҖҒеҺҶеҸІгҖҒиүәжңҜзӯүзҡ„з ”з©¶пјҢд№ҹдёҚиғҪеҫҲеҘҪең°иҝӣиЎҢж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӮдёҖдәӣй•ҝжңҹд»ҺдәӢи—ҸеӯҰз ”з©¶зҡ„еҗҢеҝ—д№ӢжүҖд»ҘеҲҮе…ҘдёҚдәҶз ”з©¶еҜ№иұЎзҡ„ж·ұеұӮпјҢе…¶ж №жң¬еҺҹеӣ е°ұеңЁдәҺдёҚиғҪе…ЁйқўеҮҶзЎ®ең°жҠҠжҸЎи—Ҹж–ҮеҢ–пјҢдёҚиғҪе°ҶиҮӘе·ұзҡ„е…·дҪ“з ”з©¶ж”ҫеңЁи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еӨ§иғҢжҷҜдёӯеҺ»иҖғеҜҹгҖҒеҺ»жҖқиҖғгҖҒеҺ»иҜ„еҲӨгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢи—Ҹж–ҮеҢ–еҹәзЎҖжҳҜз ”з©¶и—ҸеӯҰдёҖеҲҮйўҶеҹҹзҡ„еҹәзЎҖгҖӮеңЁеҜ№еӨҡжқ°жүҚи®©иҜ—жӯҢзҡ„з ”з©¶дёӯеҘ№еҶҷйҒ“пјҡ

гҖҖгҖҖвҖңи—Ҹж°‘ж—Ҹз”ЁзәҜзңҹе’Ңе–„иүҜеҗ‘дё–з•Ңж•һејҖеҝғиғёпјҢиҝҷдёӘдё–з•Ңд№ҹеӣ еҘ№зңҹиҜҡзҺҮзңҹзҡ„еӨ©жҖ§иҖҢеӣһжҠҘз»ҷеҘ№иүәжңҜе’ҢиҜ—жӯҢзҡ„ж— йҷҗжҝҖжғ…пјҢеңЁеӨ„еӨ„жҙӢжәўзқҖиҮӘ然зәҜжңҙзҡ„зҫҺпјҢ并й—ӘзғҒзқҖиҮӘз”ұеӨ©жҖ§зҡ„дёҮзү©йқўеүҚпјҢжҲ‘们зҡ„иҜ—дәәеә”иҜҘиҜҙжҳҜеҜҢжңүйӯ„еҠӣе’ҢиҮӘдҝЎзҡ„гҖӮжҲ‘们зҡ„зҘ–иҫҲпјҢжӣҫз»Ҹз”ЁиҜ—жӯҢзҡ„еҪ©жЎҘпјҢе°ҶдёҮдәӢдёҮзү©ж·ұйӮғзҡ„еҘҘз§ҳдј йҖ’з»ҷжҜҸдёҖйў—жұӮзҹҘзҡ„еҝғпјҢз•ҷдёӢдәҶжө©з№ҒеҚ·еёҷпјҢиҝҷжҳҜд»Өдәәд»°и§Ҷзҡ„иҙўеҜҢгҖӮжҲ‘们зҡ„еңҹең°пјҢе‘ҲзҺ°зқҖе®ғжңӘжӣҫйӣ•йҘ°зҡ„еӨ©з„¶д№ӢзҫҺвҖҰвҖҰвҖқеҸӘиҰҒеҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰжңүдёҖе®ҡж¶үзҢҺпјҢйғҪдјҡиҜ»еҲ°иҝҷдәӣж–Үеӯ—д№ӢеӨ–зҡ„дёңиҘҝпјҢжҜ”еҰӮи—Ҹж—Ҹдё°еҜҢзҡ„зү©е–»ж јиЁҖвҖ”вҖ”гҖҠж°ҙж ‘ж јиЁҖгҖӢгҖҠйЈҺе–»ж јиЁҖгҖӢгҖҠзҒ«е–»ж јиЁҖгҖӢзӯүзӯүгҖӮиғҪи®©иҜ»иҖ…иҜ»еҲ°ж–Үеӯ—д№ӢеӨ–зҡ„дёңиҘҝвҖ”вҖ”зҹҘиҜҶгҖҒж„Ҹеҗ‘гҖҒеҘҘд№үпјҢйңҖиҰҒеҠҹеӨ«гҖӮжІЎжңүе№ҝжіӣзҡ„ж¶үзҢҺпјҢж·ұе…Ҙзҡ„жҖқиҖғпјҢзІҫеҝғзҡ„жҸҗзӮјжҳҜеҒҡдёҚеҲ°зҡ„гҖӮеӣ жӯӨпјҢжҲ‘иҜҙзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•е№¶дёҚжҳҜжҢҮйӮЈдәӣз”ЁзҹҘиҜҶгҖҒзҗҶи®әжҸӯзӨәеҲҶжһҗз ”з©¶еҜ№иұЎзҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣӣжҳҜиүҜеҘҪзҡ„иүәжңҜдҝ®е…»гҖӮеҜ№дәҺиүәжңҜиҖҢиЁҖпјҢиҜ„и®әжҳҜдёӘй«ҳйҡҫеәҰзҡ„и§Јеү–еҠЁдҪңгҖӮйҡҫеңЁдҪ•еӨ„пјҹйҡҫеңЁж—ўиҰҒиҜҶе…¶е®Ҹи§ӮпјҢеҸҲиҰҒжҳҺе…¶еҫ®и§ӮвҖ”вҖ”ж—ўиҰҒжҠҠжҸЎдҪңе“Ғзҡ„жҖқжғігҖҒйҒ“еҫ·гҖҒдәәжҖ§гҖҒдәәзү©е‘ҪиҝҗгҖҒеҸҚжҳ ж—¶д»ЈеҶ…ж¶өзҡ„дәәж–Үд»·еҖјпјҢд№ҹиҰҒжҠҠжҸЎдҪңиҖ…зҡ„жғ…з»ӘгҖҒжғ…ж„ҹе’ҢиүәжңҜеўғз•ҢгҖҒеҝғзҒөзҡ„и„үеҠЁпјӣж—ўиҰҒз•ҷдҪҸжӯЈзЎ®гҖҒз•ҷдҪҸвҖңе–„вҖқпјҢд№ҹиҰҒйҷӨеҺ»и°¬и°ҲгҖҒйҷӨеҺ»вҖңжҒ¶вҖқвҖ”вҖ”жү№иҜ„пјҢе°Өе…¶жҳҜдёҘиӮғзҡ„жү№иҜ„пјҢе°ҶжңүдјӨжғ…йқўпјҢдҪҶеӨұеҺ»жү№иҜ„пјҢе°ұдјҡеӨұеҺ»ж–ҮеӯҰиҜ„и®әеә”жңүзҡ„дҪңз”Ёе’ҢеҠӣйҮҸгҖӮиүәжңҜйңҖиҰҒж„ҹи§үпјҢйңҖиҰҒзҒөж„ҹгҖҒйңҖиҰҒдҪ“е‘ігҖӮд»ҺжөҒз•…зҡ„еҜҢдәҺжғ…ж„ҹзҡ„иҜӯиЁҖпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°еҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әиүәжңҜж„ҹи§үеҘҪпјҢжңүзҒөж„ҹпјҲзҒөж„ҹ并дёҚжҳҜдҪң家зӢ¬жңүзҡ„дёңиҘҝпјҢиҜ„и®ә家д№ҹеҚҒеҲҶйңҖиҰҒгҖӮд»Һе№ҝжіӣзҡ„ж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢдҪң家зҡ„еҲӣдҪңе’Ңж¬ЈиөҸжҳҜдҪң家е’ҢиҜ„и®ә家е…ұеҗҢе®ҢжҲҗзҡ„пјҢиҜ»иҖ…зҡ„ж¬ЈиөҸд№ҹжҳҜдҪң家е’ҢиҜ„и®ә家е…ұеҗҢеј•еҜјзҡ„пјүпјҢе–„дәҺд»ҺдҪңе“ҒдёӯдҪ“е‘ідҪңиҖ…зҡ„зңҹе®һзҡ„еҝғжҖҒе’ҢиүәжңҜеҺҹеҲқзҡ„еҠЁеҠӣгҖӮеҪ“然иүәжңҜд№ҹйңҖиҰҒи®ӨиҜҶж°ҙеҮҶгҖҒзҗҶи§Јж°ҙеҮҶгҖҒж¬ЈиөҸж°ҙеҮҶгҖӮеңЁеҜ№жӢүеҠ жүҚи®©зҡ„дҪңе“Ғзҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢеҫ·еҗүиҚүеҶҷйҒ“пјҡвҖңвҖҳжӮҹвҖҷзҡ„иҝҮзЁӢе°ұжҳҜдёҚж–ӯи§Јеү–иҮӘе·ұпјҢйҮҚдј°иҮӘе·ұзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҝҷдёӯй—ҙд№ҹеҝ…йЎ»зҹҘйҒ“иҮӘе·ұзҡ„дёӘжҖ§пјҢжҮӮеҫ—иҮӘе·ұзҡ„иғғйҖӮеҗҲе®№зәід»Җд№Ҳж ·зҡ„йҘӯиҸңпјҢеҸӘжңүжҮӮеҫ—еҸ–иҲҚпјҢдәҶи§ЈиҮӘе·ұж°”иҙЁзҡ„дҪң家жүҚиғҪеҪўжҲҗд»–дёҚеҗҢдәҺеҲ«дәәзҡ„йЈҺж јпјҢеҚ•дёҖзҡ„еҲӣдҪңйўҶеҹҹ并дёҚд»ЈиЎЁдҪңиҖ…иғҪеҠӣзҡ„еӨ§е°ҸпјҢвҖҳеҚҡйҮҮвҖҷзҡ„зӣ®зҡ„жҳҜдёәдәҶдё°ж¶ҰиҮӘе·ұпјҢжӣҙеҘҪең°дҝқжҢҒиҮӘе·ұзҡ„зӢ¬з«ӢжҖ§пјҢиҖҢдёҚжҳҜеңЁвҖҳеҚҡвҖҷдёӯж№®зҒӯиҮӘе·ұгҖӮвҖқиҝҷдәӣиҜӯиЁҖйғҪиҰҒж¶үеҸҠе…·дҪ“зҡ„иүәжңҜе®ЎзҫҺеҸҠе…¶ж„Ҹеҗ‘пјҢжҳҜйңҖиҰҒиҫғй«ҳзҡ„ж–ҮеӯҰзҫҺеӯҰзҡ„дҝ®е…»жүҚиғҪе®ҢжҲҗзҡ„гҖӮеҸҜи§ҒеҘ№е№іж—¶еңЁзҗҶи®әдҝ®е…»е’ҢдҪңе“Ғйҳ…иҜ»ж–№йқўйғҪдёӢдәҶдёҚе°‘е·ҘеӨ«гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫ·еҗүиҚүд»ҺдәӢзҡ„з ”з©¶еҜ№иұЎеӨҡжҳҜеҪ“д»ЈдҪң家гҖҒзҺ°еңЁд»Қ然еңЁд»ҺдәӢеҶҷдҪңзҡ„дҪң家гҖӮиҝҷе°ұиҰҒжұӮеҘ№еҝ…йЎ»еҜ№дёҚж–ӯеҸ‘еұ•зҡ„ж–°зҡ„ж–ҮеӯҰеүҚжІҝй—®йўҳжңүжүҖдәҶи§Је’ҢжҠҠжҸЎпјҢеҗҢж—¶д№ҹиҰҒйқўеҜ№е’Ңз ”з©¶дҪң家зҡ„е®һйҷ…гҖӮеңЁи°ҲеҲ°еӨҡжқ°еҚЎзҡ„еҲӣдҪңж—¶пјҢеҘ№еҰӮжӯӨеҶҷйҒ“пјҡвҖңеңЁз»ҸеҺҶдәҶеҲӣдҪңеҲқжңҹзҡ„з«ҘзЁҡиҲ¬зҡ„еҘҪеҘҮд№ӢеҗҺпјҢд»–дёҚеҶҚеҢҶеҝҷең°жҚЎжӢҫдёҖдәӣз”ҹжҙ»йӣ¶жҳҹзҡ„иЎЁиұЎжқҘеҒҡеҲӣдҪңзҡ„жЎҶжһ¶пјҢиҖҢжҳҜи“„з§ҜеҠӣйҮҸпјҢй•ҝж—¶й—ҙең°зӯүеҫ…жңүжңқдёҖж—Ҙзҡ„иҮӘ然жөҒйңІгҖӮд»–зҡ„иҝҷз§Қжңәжҷәе’ҢйқҷпјҢжӯЈжҳҜзӣ®еүҚи—Ҹж–Үе°ҸиҜҙеҲӣдҪңиҖ…жңҖйңҖиҰҒзҡ„вҖҳдј‘й—ІжңҹвҖҷгҖӮеӯҰдјҡеңЁвҖҳдј‘й—ІвҖҷдёӯеҺ»зӯүеҫ…жғ…ж„ҹзҡ„и§ҰеҸ‘пјҢеңЁи§ҰеҸ‘дёӯй“ёйҖ еҲӣдҪңзҡ„дёӘжҖ§пјҢеңЁдёӘжҖ§дёӯе®ҢзҫҺиҮӘиә«зҡ„йЈҺж јпјҢжҲ‘们зҡ„е°ҸиҜҙжүҚиғҪеңЁз¬¬дёүжһҒзҡ„еӨ©е№•дёҠй—ӘиҖҖзӢ¬зү№зҡ„е…үжҷ•пјҢж„ҝжҲ‘们е№ҙиҪ»зҡ„дҪң家йғҪиғҪжңүиҝҷж®өиҷ”иҜҡзҡ„зӯүеҫ…ж—¶й—ҙгҖӮвҖқз ”з©¶дҪңе“Ғеҝ…йЎ»з ”з©¶дҪң家пјҢж·ұйҖҸең°дәҶи§ЈдҪң家жӣҙжңүеҠ©дәҺдәҶи§ЈдҪңе“ҒгҖӮеҲӣдҪңйңҖиҰҒеӮЁеӨҮпјҢеҚідҪңиҖ…жүҖиЁҖд№ӢвҖңдј‘й—ІжңҹвҖқпјҢдёҖж—Ұзјәе°‘з”ҹжҙ»е’ҢзҒөж„ҹпјҢе°ұиҰҒе‘ҠиҜүиҮӘе·ұвҖңдёҚзЎ¬еҶҷвҖқвҖ”вҖ”зЎ¬еҶҷпјҢеҸӘиғҪз ҙеқҸиүәжңҜпјҢиҝҷд№ҹжҳҜиүәжңҜеҲӣдҪңжүҖиҰҒйҒөеҫӘзҡ„йҮҚиҰҒ规еҫӢгҖӮеӣ дёәж–ҮеӯҰеҲӣдҪңж¶үеҸҠзҡ„дёҚд»…д»…жҳҜиүәжңҜдҝ®е…»й—®йўҳпјҢжңүдәӣеҠҹеӨ«еңЁиүәжңҜдҝ®е…»д№ӢеӨ–пјҢзңӢдёҠеҺ»еҸҜжңүеҸҜж— пјҢе®һйҷ…еҚҒеҲҶйҮҚиҰҒгҖӮ

гҖҖгҖҖжІЎжңүжҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңүиҜ„и®әпјӣжІЎжңүзҗҶи®әпјҢе°ұжІЎжңүи§Јеү–зҡ„й”ӢеҲғгҖӮиҜ„и®ә家йҰ–иҰҒзҡ„жҳҜиҰҒжңүиҮӘе·ұзҡ„жҖқжғіе’ҢзҗҶи®әпјҢ并зҶҹзҹҘиҜ„и®әеҜ№иұЎзҡ„ж–ҮеҢ–иғҢжҷҜпјҢжүҚиғҪжңүж•Ҳең°иҝӣиЎҢеҲҶжһҗз ”з©¶е’Ңж¬ЈиөҸпјҢеҸӘжңүиҮӘе·ұжңүеўғз•ҢпјҢжүҚиғҪзңӢеҲ°еҲ«дәәзҡ„еўғз•ҢпјӣеҖҳиӢҘиҮӘе·ұж— еўғз•ҢпјҢе°ұеҫҲйҡҫеҸ‘зҺ°еҲ«дәәзҡ„еўғз•ҢгҖӮеңЁеҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢжҲ‘й«ҳе…ҙең°зңӢеҲ°пјҢеҘ№жҳҜеңЁе°ҪйҮҸз”ЁиҮӘе·ұзҡ„зҹҘиҜҶиЎЎйҮҸдҪң家гҖҒиҜ„и®әдҪң家пјӣеҘ№еңЁз”ЁиҮӘе·ұзҡ„зҗҶи®әе’Ңи§ҶйҮҺеҺ»зңӢеҫ…дҪңе“ҒпјҢзңӢеҫ…дҪң家пјӣеҘ№еңЁз”ЁиҮӘе·ұи®ӨдёәжӯЈзЎ®зҡ„жғ…еҝ—е’Ңи§ӮеҝөеҺ»иҜ„еҲӨдҪңе“ҒгҖҒеј•еҜјдҪң家гҖӮзңҹжӯЈзҡ„жңүд»·еҖјзҡ„иҜ„и®әзҡ„йҡҫзӮ№д№ҹеңЁдәҺжӯӨгҖӮиҜҡеҰӮдҪң家жҳҜжғіз”ЁиҮӘе·ұзҡ„дҪңе“ҒпјҲдҪңе“Ғдёӯзҡ„дәәзү©гҖҒж„ҸеўғгҖҒи§ӮеҝөгҖҒжҖқжғізӯүпјүеҪұе“ҚиҜ»иҖ…пјҢиҜ„и®ә家еҚҙеңЁз”ЁиҮӘе·ұзҡ„жҖқжғізҗҶи®әгҖҒзҫҺеӯҰи§ӮеҝөеҺ»еҪұе“ҚиҜ»иҖ…гҖҒеј•еҜјдҪң家гҖҒеҲҶжһҗе’ҢиҰҒжұӮдҪңе“ҒгҖӮиүәжңҜжңүиүәжңҜзҡ„иүҜеҝғпјҢиҜ„и®әд№ҹжҳҜжңүиҜ„и®әзҡ„иүҜеҝғгҖӮиҝҷдёӘиүҜеҝғе°ұеңЁдәҺи®ІзңҹиҜқвҖ”вҖ”дё–з•ҢдёҠжІЎжңүеҚҒе…ЁеҚҒзҫҺзҡ„дҪң家гҖҒд№ҹжІЎжңүеҚҒе…ЁеҚҒзҫҺзҡ„дҪңе“ҒпјҢеӣ жӯӨиҜ„и®ә家йңҖиҰҒжңүеӢҮж°”зӣҙйқўдҪңе“Ғзҡ„жҲҗе°ұе’ҢдјҳзӮ№пјҢд№ҹиҰҒжңүеӢҮж°”зӣҙйқўдҪңе“Ғзҡ„еӨұиҙҘе’ҢдёҚи¶ігҖӮжңүж—¶еҖҷжү№иҜ„жҜ”иөһзҫҺжӣҙе…·дҪ“жӣҙжңүд»·еҖјпјҢеҸҚеҜ№жҜ”ж”ҜжҢҒжӣҙе…·жңүж•ҷиӮІж„Ҹд№үгҖӮдҪңиҖ…дёҚдҪҶеңЁеҲҶжһҗгҖҒж¬ЈиөҸдҪң家们зҡ„дҪңе“ҒпјҢд№ҹеңЁеҲҶжһҗдёӯжҢҮеҮәе…¶дёҚи¶іпјҢз”ҡиҮіз»ҷеҮәеҝ…иҰҒзҡ„жү№иҜ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әпјҢд№ҹеӯҳеңЁзқҖдёҖдәӣдёҚи¶іпјҢдё»иҰҒжҳҜжғ…ж„ҹжҖ§гҖҒж–ҮеӯҰжҖ§зҡ„иҜӯиЁҖиҝҮеӨҡпјҢдёҖж–№йқўе®ғеўһејәдәҶдҪңе“Ғзҡ„еҸҜиҜ»жҖ§е’Ңж„ҹжҹ“еҠӣпјӣеҸҰдёҖж–№йқўеҫҖеҫҖдҪҝжҖқз»ӘжёёзҰ»дәҺеҲҶжһҗеҜ№иұЎд№ӢеӨ–пјҢжҲ–еӨұеҺ»иҜ„и®әж–Үз« еә”жңүзҡ„з®ҖжҚ·гҖҒжҳҺжҷ°гҖҒеҮҶзЎ®гҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖдё№зҸ жҳӮеҘ”

гҖҖгҖҖ2010е№ҙ10жңҲ23ж—Ҙ

жү№иҜ„зҡ„иҜ—жҖ§дёҺиҜ—жҖ§зҡ„жү№иҜ„иҖ…

В В В В В В В вҖ”вҖ”и®°иҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰи—ҸеӯҰеӯҰйҷўеҫ·еҗүиҚүж•ҷжҺҲ

гҖҖгҖҖвҖңеңЁиҝҷдёӘз”ұеӨҡз§Қз”ҹе‘ҪеҪўжҖҒжһ„зӯ‘зҡ„дё–з•ҢйҮҢпјҢжҜҸдёҖдёӘз”ҹе‘Ҫзҡ„жқҘжқҘеҫҖеҫҖпјҢж— и®әжҳҜе№ёзҰҸпјҢиҝҳжҳҜз—ӣиӢҰпјӣж— и®әжҳҜжҒ’д№…пјҢиҝҳжҳҜзҹӯжҡӮпјҢе®ғзҡ„иҜһз”ҹгҖҒеӯҳеңЁгҖҒдәІжғ…гҖҒзҲұжғ…гҖҒз”ҡиҮіжӯ»дәЎпјҢйғҪжҳҜжҲ‘们дҪ“йӘҢз”ҹе‘ҪиҝҮзЁӢдёӯдёҚеҸҜеӨҚеҲ¶зҡ„жҜҸдёҖйҒ“йЈҺжҷҜзәҝпјҢжҳҜзәўе°ҳдё–з•ҢйҮҢзҒөдёҺиӮүзІҫеҝғй•ӮеҲ»зҡ„дёҖе№…е№…зӢ¬з«Ӣзҡ„з”»йқўгҖӮеңЁжғ…ж„ҹиүІеҪ©ејәзғҲзҡ„и®ӨзҹҘдёӢпјҢеҜ»жүҫжҲ‘们зҘһжҖ§зҡ„家еӣӯпјҢж –жҒҜжҲ‘们еҘ”жіўзҡ„иә«еҝғпјҢеү”йҷӨжҲ‘们世дҝ—зҡ„йҷӢи§ҒпјҢеҜ»жүҫз”ҹжҙ»еңЁжҲ‘们еҝғзҒөз•ҷдёӢзҡ„дёҖйҒ“йҒ“з”ҹе‘Ҫзҡ„еҲ’з—•пјҢжҳҜзҺ°д»ЈдәәпјҢе°Өе…¶жҳҜжҲ‘们зҡ„йқ’е№ҙдҪң家们审зҫҺзҡ„зӣ®е…үжҠ•е°„еҮәжқҘзҡ„дёҖз§Қж·ұеҲҮзҡ„е…іжіЁгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷжҳҜеҫ·еҗүиҚүеңЁеҘ№иҝ‘жңҹеҮәзүҲзҡ„ж–ҮеӯҰиҜ„и®әдё“и‘—гҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢдёҖд№ҰдёӯеҜ№и—Ҹж—ҸдҪң家зҡ„иҜ„и®әиҜӯгҖӮдёҺи®ёеӨҡдё“дёҡзҡ„иҜ„и®ә家дёҚеҗҢпјҢеҘ№зҡ„ж–Үз« жІЎжңүвҖңиЈӮеҸҳвҖқејҸзҡ„еӨ§иө·еӨ§иҗҪпјҢд№ҹжІЎжңүзҜҮе№…еҶ—й•ҝзҡ„ж·ұеҘҘзҗҶи®әгҖӮд»ҺдәӢеҪ“д»Јж–ҮеӯҰз ”з©¶иҝ‘дәҢеҚҒе№ҙпјҢеҘ№зҡ„иҜ„и®әе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзқҖдёҖз§ҚеқҮеҢҖзҡ„иҠӮеҘҸпјҢдёҖз§ҚзЁіе®ҡзҡ„зҫҺеӯҰиҝҪжұӮпјҢдёҖз§Қж·ұеҺҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҹжғ…пјҢдёҖз§Қжҷ¶иҺ№жҳҺдә®зҡ„еҸҷиҝ°йЈҺж јгҖӮеҘ№е§Ӣз»ҲдҝЎеҘү并еқҡе®ҲиҜ„и®әжңҖжң¬иҙЁзҡ„йҒ“еҫ·дёҺдјҰзҗҶпјҢдёҺеҘ№иҜ„и®әзҡ„дҪң家дёҖиө·пјҢеҫңеҫүдәҺй«ҳеҺҹзҡ„и“қеӨ©зҷҪдә‘д№ӢдёӢпјҢе’Ң他们дёҖиө·ж„ҹеҸ—ж•…еңҹгҖҒ家еӣӯгҖҒдәІжғ…е’ҢжҜҚиҜӯз»ҷдәҲиҝҷдәӣдҪң家们зҡ„з”ҹе‘ҪжҝҖжғ…дёҺе°ҠдёҘпјҢж„ҹеҸ—йӮЈдәӣе№іеҮЎж•…дәӢдёӯжңҙзҙ иҖҢзңҹе®һзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮеҘ№и®ӨдёәпјҢйӮЈдәӣеҜ№з”ҹжҙ»е……ж»ЎдәҶзңҹжӯЈе®Ҫе®№гҖҒ敬з•ҸдёҺж„ҹжҒ©д№Ӣеҝғзҡ„дәәпјҢйӮЈдәӣдёҺиҮӘ然е’ҢзқҰзӣёеӨ„жңҖжңҙе®һз”ҹжҙ»зҡ„жӯҢиҖ…е’ҢдҪ“йӘҢиҖ…пјҢжүҚеҘ‘еҗҲеҘ№еҝғзӣ®дёӯжңҖзәҜзІ№гҖҒжңҖжң¬иүІзҡ„ж–ҮеӯҰжҖ§гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1963е№ҙ8жңҲпјҢеҫ·еҗүиҚүеҮәз”ҹеңЁз”ҳиӮғз”ҳеҚ—еҗҲдҪңеёӮпјҢеӣ зҲ¶жҜҚе·ҘдҪңзҡ„е…ізі»пјҢеҘ№зҡ„з«Ҙе№ҙеңЁеӨҸжІігҖҒеҗҲдҪңд№Ӣй—ҙиҫ—иҪ¬еәҰиҝҮгҖӮ8еІҒж—¶жҜҚдәІйҖҒеҘ№еҲ°еӨҸжІіеҺҝ第дәҢе°ҸеӯҰиҜ»д№ҰпјҢеҘ№еҚ°иұЎжңҖж·ұзҡ„жҳҜзҸӯдё»д»»иҖҒеёҲй»„иҺүиҗҚгҖӮдёҺи®ёеӨҡеҺҝеҹҺдёҠзҡ„иҖҒеёҲдёҚдёҖж ·пјҢй»„иҖҒеёҲйқўиІҢжё…з§ҖдҝҠзҫҺпјҢзҡ®иӮӨзҷҪзҡҷпјҢеҘ№е’Ңи”јеҸҜдәІпјҢи„ёдёҠжҖ»жҳҜеёҰзқҖжё©жҡ–зҡ„笑容гҖӮеҘ№ж•ҷзҡ„иҜӯж–ҮиҜҫпјҢеҰҷи¶ЈжЁӘз”ҹпјҢиҜҫе ӮдёҠеӯҰз”ҹ们жҖ»жҳҜиў«еҘ№жңүи¶Јзҡ„ж•…дәӢеҗёеј•гҖӮзӣҙеҲ°д»ҠеӨ©пјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳиҜҙпјҢеҘ№иүҜеҘҪзҡ„иҜӯж–ҮеҹәзЎҖпјҢе°ұжҳҜеңЁдёҖдёӘе°ҸеҺҝеҹҺзҡ„еӯҰж Ўдёӯжү“дёӢзҡ„пјҢиҖҢй»„иҖҒеёҲжҳҜеҘ№и®°еҝҶжңҖж·ұзҡ„е°ҸеӯҰиҖҒеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ В еӨҸжІіеҺҝжҳҜеҫ·еҗүиҚүз«Ҙе№ҙи®°еҝҶдёӯжңҖзҫҺзҡ„ең°ж–№гҖӮе°ҸеӯҰж—¶еӣ зҲ¶дәІиў«дёӢж”ҫеҲ°вҖңдә”дёғвҖқе№Іж ЎеҠіеҠЁж”№йҖ пјҢеҘ№и·ҹйҡҸзҲ¶жҜҚдҪҸеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәеӨ§з»Ҹе Ӯе№ҝеңәж—Ғиҫ№дёҖеә§еҪ“ж—¶е·Із»ҸжІЎжңүеғ§дәәзҡ„еӨ§йҷўйҮҢгҖӮеҪ“ж—¶зҡ„жӢүеҚңжҘһеҜәйҷӨдәҶеҮ дёӘеӨ§еһӢзҡ„з»Ҹж®ҝд№ӢеӨ–пјҢеғ§иҲҚеҮ д№Һиў«жҚЈжҜҒпјҢеҲ°еӨ„жҳҜеәҹејғзҡ„ж°ҙдә•е’Ңж®Ӣз ҙзҡ„з“Ұз ҫгҖӮзҲ¶дәІзҷҪеӨ©еңЁвҖңдә”дёғвҖқе№Іж ЎеҠіеҠЁпјҢжҷҡдёҠдёҖеӣһ家пјҢдёҖе®ҡйҰ–е…ҲиҰҒжЈҖжҹҘеҘ№зҡ„дҪңдёҡпјҢеҸ®еҳұеҘ№еҘҪеҘҪеӯҰд№ гҖӮд№ҹи®ёжҳҜжӣҫз»ҸеҪ“иҝҮеғ§дҫЈзҡ„зјҳж•…пјҢзҲ¶дәІеҜ№иҮӘе·ұйӮЈж®өз”ҹжҙ»е……ж»ЎдәҶжё©жҡ–зҡ„еӣһеҝҶпјҢз»Ҹеёёи®Із»ҷеҘ№еҜәеәҷйҮҢзҡ„и®ёеӨҡж•…дәӢгҖӮеҫ·еҗүиҚүиҝҳдҫқзЁҖи®°еҫ—пјҢеҘ№еёёе’Ңдјҷдјҙ们еңЁеӨ§з»Ҹе Ӯзҡ„иө°е»ҠдёӯзҺ©иҖҚпјҢз»Ҹе ӮеӨ§ж®ҝзҡ„йЈһжӘҗдёҠжҖ»жҳҜиҗҪж»ЎдәҶзҷҪиүІе’ҢзҒ°иүІзҡ„йёҪеӯҗпјҢж—Ғиҫ№дёҖдёӘж·ұй”Ғзҡ„еӨ§ж®ҝйҮҢпјҢжңүж—¶еҒ¶е°”дјҡеҮәжқҘдёҖдҪҚдёҚз©ҝиўҲиЈҹзҡ„й•ҝиҖ…пјҢд»–йқўзӣ®ж…Ҳе–„пјҢд»ҺдёҚејҖеҸЈиҜҙиҜқпјҢжүӢйҮҢжӢҝзқҖдёҖеӨ§жҠҠйҮ‘иүІзҡ„йІңиҠұпјҢж”ҫеңЁй—ЁеҸЈзҡ„зҹійҳ¶дёҠпјҢеҸҲжҺ©й—ЁиҖҢеҺ»гҖӮеҘ№е’Ңе°Ҹдјҷдјҙ们е°ұдёҖжӢҘиҖҢдёҠпјҢжҠҠиҠұжңөжӢҝеӣһ家жҸ’еңЁзҪҗеӨҙ瓶дёӯгҖӮзҷҪйёҪгҖҒйІңиҠұпјҢиҝҳжңүе‘је•ёиҖҢиҝҮзҡ„йЈҺпјҢд»ҘеҸҠйӮЈдҪҚе№ҙй•ҝзҡ„еғ§дәәпјҢжҳҜеҫ·еҗүиҚүз«Ҙе№ҙи®°еҝҶдёӯжңҖж·ұзҡ„еҚ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1980е№ҙпјҢеҘ№иҖғеҸ–дәҶеҪ“ж—¶зҡ„иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰеӯҰйҷўе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰдё“дёҡпјҢеҪ“и®ёеӨҡдәәжӢҝзқҖеӨ§еӯҰеҪ•еҸ–йҖҡзҹҘд№ҰејҖеҝғ欢笑зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҘ№еҚҙзҠҜдәҶйҡҫгҖӮеҲ°иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўеҺ»еӯҰи—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰдё“дёҡпјҢиҝҷеҜ№дәҺдёҖзӣҙеңЁжұүж–ҮеӯҰж ЎиҜ»д№Ұзҡ„еҘ№жқҘиҜҙпјҢж— з–‘е……ж»ЎдәҶжӢ…еҝ§гҖӮй«ҳиҖғеҝ—ж„ҝжҳҜзҲ¶дәІд»ЈеҘ№еЎ«еҶҷзҡ„пјҢи®©еҘіе„ҝеӯҰд№ иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„иҜӯиЁҖж–Үеӯ—пјҢеңЁзҲ¶дәІзңӢжқҘиҝҷжҳҜеӨ©з»Ҹең°д№үзҡ„дәӢпјҢд№ҹжҳҜйӣ·жү“дёҚеҠЁзҡ„йҖүжӢ©гҖӮж»ЎжҖҖзқҖеҝҗеҝ‘дёҚе®үзҡ„еҝғпјҢеҘ№жқҘеҲ°е…°е·һпјҢз»ҸиҝҮдёҖдёӘеӨҡжңҲзҡ„еӯҰд№ еҗҺпјҢеҘ№зҡ„йЎҫиҷ‘е°ұжү“ж¶ҲдәҶгҖӮеҪ“ж—¶еҸӘжңү26дҪҚеҗҢеӯҰзҡ„зҸӯзә§пјҢеҠ дёҠеҘ№дјҡи®ІжҜҚиҜӯзҡ„еҸӘжңү5гҖҒ6дәәпјҢеҘ№дёҖдёӢеӯҗжңүдәҶиҮӘдҝЎгҖӮд»Һи—Ҹж–ҮжӢјиҜ»ејҖе§ӢеӯҰиө·пјҢеҘ№еҘӢеҠӣжӢјжҗҸпјҢдёҚж•ўжңүдёҖдёқжҮҲжҖ пјҢеӯҰж Ўдёә他们е®үжҺ’дәҶи—Ҹжұүе…јйҖҡзҡ„иҖҒеёҲпјҢзҸӯдё»д»»еҮ д№ҺжҜҸеӨ©йғҪжҠҪжҹҘж—©жҷҡиҮӘд№ пјҢеҘ№е’ҢеҗҢеӯҰ们дёҖиө·дҪ иҝҪжҲ‘иө¶пјҢз»Ҹеёёи·‘еҲ°йҡ”еЈҒзҡ„иҝӣдҝ®зҸӯдёҠеҗ¬иҜҫпјҢиҝҳиҮӘе·ұжүҫиҖҒеёҲиЎҘиҜҫгҖӮе°ұиҝҷж ·пјҢеӣӣе№ҙеҗҺеҘ№д»Ҙе…ЁзҸӯ第дёҖеҗҚзҡ„жҖ»жҲҗз»©жҜ•дёҡгҖӮеҫ·еҗүиҚүиҜҙпјҡвҖңжҲ‘дёҚеҗҢдәҺзҺ°еңЁзҡ„и®ёеӨҡи—Ҹж—Ҹеӯ©еӯҗпјҢ他们иғҪеӨҹд»Һе°Ҹе№ёиҝҗең°жҺҘеҸ—иҮӘе·ұжҜҚиҜӯзҡ„ж•ҷиӮІгҖӮиҖҢжҲ‘жҳҜдёҖдёӘеӣһеҪ’иҖ…пјҢд»ҠеӨ©иғҪеӨҹеңЁдёӨз§ҚиҜӯиЁҖж–ҮеҢ–дёӯиҮӘз”ұиЎҢиҝӣпјҢжҲ‘жңҖж„ҹи°ўзҡ„жҳҜжҲ‘зҡ„зҲ¶дәІпјҢжҳҜд»–и®©иҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝе®ҢжҲҗдәҶзңҹжӯЈд»ҺеҝғзҗҶдёҠгҖҒзІҫзҘһдёҠеҜ№жҜҚдҪ“ж–ҮеҢ–зҡ„еҪ’иҝ”гҖӮвҖқеҗҢж ·пјҢеҘ№д№ҹж¬Јж…°иҮӘе·ұжӣҫз»Ҹиө·жӯҘиө°иҝҮзҡ„жүҖжңүеӯҰд№ иҝҮзЁӢпјҢж„ҹи°ўеҹ№иӮІиҮӘе·ұзҡ„иҖҒеёҲпјҢеҜ№иҝҮеҺ»зҡ„еӯҰд№ дёҺз”ҹжҙ»пјҢеҘ№е……ж»ЎдәҶ敬ж„ҸдёҺж„ҹжҒ©гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1984е№ҙеҲ°1993е№ҙпјҢеҫ·еҗүиҚүеңЁз”ҳеҚ—е·һж”ҝеәңзј–иҜ‘еұҖд»ҺдәӢеҸӨзұҚж–ҮзҢ®ж•ҙзҗҶе’Ңзҝ»иҜ‘е·ҘдҪңпјҢеҘ№жҖҖжҸЈзқҖзҗҶжғіпјҢеҠӘеҠӣе·ҘдҪңпјҢеҸӮеҠ иҝҮзі»еҲ—зҡ„и—Ҹж–ҮеҸӨзұҚж–ҮзҢ®зҡ„зј–зӣ®зҝ»иҜ‘гҖҒе…Ёе·һи—ҸиҜӯж–Үжҷ®еҸҠжЈҖжҹҘе·ҘдҪңе’ҢдёӨдјҡзҡ„ж–Үеӯ—гҖҒеҸЈеӨҙзҝ»иҜ‘пјҢиҝҳеҸӮеҠ дәҶгҖҠз”ҳеҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һе·һеҝ—гҖӢзҡ„зј–еҶҷе’Ңе·һж”ҝеҚҸж–ҮеҸІиө„ж–ҷзҡ„зҝ»иҜ‘гҖӮе·ҘдҪңд№ӢдҪҷпјҢеҘ№зқҖжүӢзҝ»иҜ‘дәҶи—Ҹж—ҸеҪ“д»Ји‘—еҗҚдҪң家з«Ҝжҷәеҳүзҡ„иҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮпјҢе…¶дёӯпјҢгҖҠе°Ҹи·ҜгҖӢе’ҢгҖҠйЈҺ姑еЁҳгҖӢиў«иҜ‘жҲҗжұүж–ҮеҗҺеҸ—еҲ°и®ёеӨҡеҘҪиҜ„пјҢеҘ№иҝҳдёҺдәәеҗҲдҪңзҝ»иҜ‘дәҶи‘—еҗҚеӯҰиҖ…жӣҙзҷ»зҫӨеҹ№зҡ„жёёи®°гҖҠйҮ‘иүІзҡ„з–ҶеҹҹгҖӢгҖӮеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖҒгҖҠиҘҝи—Ҹз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠж јжЎ‘иҠұгҖӢзӯүжқӮеҝ—еҸ‘иЎЁдәҶдёҖзі»еҲ—еӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮиҝҷж®өж—¶й—ҙеҺҶз»ғпјҢдёәеҘ№д»ҠеҗҺд»ҺдәӢж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶е’Ңе…ёзұҚзҝ»иҜ‘жү“дёӢдәҶдёҖдёӘеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1986е№ҙеҲ°1988е№ҙпјҢеҘ№иў«еҚ•дҪҚжҙҫеҲ°дёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰиҝӣдҝ®гҖӮеҪ“ж—¶еӣҪ家民委委жүҳдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰжүҝеҠһдәҶе…ЁеӣҪ第дёҖеұҠе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеҸӨзұҚж•ҙзҗҶиҝӣдҝ®зҸӯпјҢеңЁеҢ—дә¬зҡ„дёӨе№ҙж—¶й—ҙеҶ…пјҢеҘ№зі»з»ҹеӯҰд№ дәҶж°‘ж—ҸеҸӨзұҚж–ҮзҢ®ж•ҙзҗҶгҖҒи—Ҹжұүзҝ»иҜ‘гҖҒж°‘ж—ҸеӯҰйҖҡи®әгҖҒж ЎеӢҳеӯҰгҖҒзүҲжң¬зӣ®еҪ•еӯҰдёҺеҺҶеҸІж–ҮзҢ®зӯүеӯҰ科зҗҶи®әзҹҘиҜҶпјҢеңЁиҝҷдёӘжңү27дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеӯҰе‘ҳзҡ„зҸӯзә§йҮҢпјҢеҘ№зҡ„зҹҘиҜҶи§ҶйҮҺеҫ—еҲ°дәҶејҖжӢ“пјҢеӯҰ科еҹәзЎҖдёҚж–ӯеҠ ејәпјҢеҘ№дәҶи§ЈеҲ°жӣҙеӨҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–йЈҺдҝ—пјҢж„ҹеҸ—еҲ°дәҶж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–еӨҡе…ғдё°еҜҢзҡ„ж— з©·йӯ…еҠӣгҖӮжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚдёҺеӨҡж°‘ж—ҸеҗҢеӯҰе’ҢзқҰзӣёеӨ„зҡ„еІҒжңҲпјҢжҪң移й»ҳеҢ–ең°еҪұе“ҚдәҶеҘ№еҗҺжқҘеҜ№еӨҡе…ғж–ҮеҢ–зҡ„е…іжіЁпјҢд№ҹдҪҝеҘ№з§ҜзҙҜдәҶдёҚе°‘ж–ҮеҢ–жҜ”иҫғзҡ„з»ҸйӘҢе’ҢеӨҡйҮҚж–ҮеҢ–зҡ„дҪ“йӘҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1993е№ҙ8жңҲпјҢеҘ№и°ғеҲ°жҲҗйғҪпјҢеңЁиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰејҖе§ӢдәҶдәәз”ҹзҡ„第дәҢж¬Ўиө·иҲӘгҖӮвҖңи—ҸзҸҚеҘҮдәҺиғёжҖҖпјҢи•ҙй’ҹз§ҖдәҺзңүе®ҮвҖқзҡ„жҲҗйғҪе№іеҺҹпјҢжҺҘзәідәҶи®ёеӨҡеғҸеҫ·еҗүиҚүиҝҷж ·жқҘиҮӘдә”ж№–еӣӣжө·зҡ„дәәпјҢеңЁд»ҘвҖңе’ҢеҗҲеҒ•д№ пјҢиҮӘдҝЎиҮӘејәвҖқдёәж Ўи®ӯзҡ„иҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰпјҢеҘ№еҜ»жүҫеҲ°дәҶиҮӘе·ұеӯҰжңҜзҡ„зӣ®ж ҮпјҢжҠҠиҮӘе·ұ关注并зғӯзҲұзҡ„и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдҪңдёәз ”з©¶зҡ„йҮҚзӮ№пјҢе…ҲеҗҺж’°еҶҷ并еҮәзүҲдәҶгҖҠжӯҢиҖ…ж— жӮ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家дҪңе“ҒйҖүиҜ„гҖӢгҖҒгҖҠж—ҸзҫӨдә’еҠЁдёҺеӨҡе…ғеҲӣйҖ гҖӢпјҲеҗҲдҪңпјүгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸйҒ“еҫ·з ”究гҖӢгҖҒгҖҠеӣӣе·қи—ҸеҢәзҡ„ж–ҮеҢ–иүәжңҜгҖӢгҖҒгҖҠиҜ—ж„Ҹең°ж –еұ…вҖ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҝғи·ҜеҺҶзЁӢгҖӢгҖҒгҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰжү№иҜ„гҖӢзӯү7йғЁи‘—дҪңгҖӮеҘ№зҡ„еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家дҪңе“ҒиҜ„и®әпјҢй’ҲеҜ№дёӯеӣҪеҪ“д»Јж–ҮеӯҰзјәе°‘е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҜҚиҜӯдҪң家иҜ„и®әзҡ„зҺ°зҠ¶пјҢйҖүжӢ©дәҶиҮӘе…«еҚҒе№ҙд»Јиө·еңЁи—Ҹж—ҸжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰдёҠеҲӣдҪңжҲҗз»©зӘҒеҮәгҖҒжҲҗжһңдё°еҜҢзҡ„еҚҒдҪҷдҪҚдҪң家пјҢиҝӣиЎҢдәҶе…Ёйқўзҡ„иҜ„и®әпјҢиў«еҗҢиЎҢ专家称дёәжҳҜвҖң第дёҖж¬Ўе°ҶжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰзҪ®ж”ҫеңЁеҪ“д»Јж–ҮеҢ–зҡ„иҜқиҜӯе№іеҸ°дёҠпјҢеұ•зӨәдәҶжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе’ҢзӢ¬зү№зҡ„е®ЎзҫҺзү№иҙЁгҖӮвҖқеҘ№зҡ„ж–ҮеӯҰжү№иҜ„иҜ—жҖ§иҖҢдёҚзјәд№ҸзҗҶжҖ§пјҢдёҚжҳҜжҠҪиұЎзҡ„еҜ№дәәиҝӣиЎҢеҪўиҖҢдёҠзҡ„жҖқиҖғпјҢиҖҢжҳҜжіЁйҮҚеңЁе…·дҪ“зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӯиҝӣиЎҢзҺ°е®һзҡ„и§ЈиҜ»пјҢе‘ҲзҺ°еҮәдёҖз§ҚвҖңиҜ—жҖ§зҡ„жү№иҜ„вҖқгҖӮйҷӨдәҶж–ҮеӯҰиҜ„и®әд»ҘеӨ–пјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳе……еҲҶеҸ‘жҢҘиҮӘе·ұеңЁи—Ҹжұүзҝ»иҜ‘ж–№йқўзҡ„зү№й•ҝпјҢзҝ»иҜ‘дәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷе®ҒзҺӣжҙҫйҮҚиҰҒе…ёзұҚгҖҠйҡҶй’Ұдёғе®қи—Ҹд№Ӣе®—иҪ®и—ҸгҖӢпјҢеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘгҖӢгҖҒгҖҠдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶гҖӢзӯүеӯҰжңҜеҲҠзү©дёҠеҸ‘иЎЁдәҶгҖҠи®ӨиҜҶйҳҝжқҘгҖӢгҖҒгҖҠеӨҡе…ғж–ҮеҢ–дё»д№үдёҺи—Ҹж—ҸжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰгҖӢгҖҒгҖҠеӨұиҗҪдёҺйҮҚжһ„гҖӢгҖҒгҖҠеҸӨе…ёеҗҚи‘—<иҺІиӢ‘жӯҢиҲһ>еҜ№и—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰзҡ„еҗҜзӨәгҖӢзӯү40еӨҡзҜҮи®әж–ҮгҖӮзҺ°дё»жҢҒеӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®гҖҠе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲдёӯи®әе№ҝйҮҠиҜ‘жіЁгҖӢпјҢеҸӮз ”еӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®2йЎ№пјҢзңҒйғЁзә§йЎ№зӣ®5йЎ№пјҢиҺ·еҫ—дёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶вҖңзҸ еі°еҘ–вҖқгҖҒе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰиҜ„и®әдјҳз§ҖеҘ–гҖҒеӣӣе·қзңҒж•ҷж”№йЎ№зӣ®дёҖзӯүеҘ–гҖҒиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж•ҷеӯҰиҙЁйҮҸдәҢзӯүеҘ–е’ҢиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰйҰ–еұҠж•ҷеӯҰеҗҚеёҲгҖҒеӣӣе·қзңҒдјҳз§Җж•ҷеёҲзӯүиҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 2012е№ҙ6жңҲпјҢеӣӣе·қзңҒж•ҷиӮІйў‘йҒ“йҮҮи®ҝдәҶеҲҡеҲҡиў«иҜ„дёәзңҒдјҳз§Җж•ҷеёҲзҡ„еҫ·еҗүиҚүпјҢеҪ“и®°иҖ…й—®еҸҠеӯҰз”ҹеҝғзӣ®дёӯзҡ„иҝҷдҪҚиҖҒеёҲж—¶пјҢи®ёеӨҡеӯҰз”ҹиҜҙпјҡвҖңеҘ№жҳҜжҲ‘们жңҖ敬йҮҚзҡ„иҖҒеёҲпјҢеҘ№дёҚеҸӘжҳҜж•ҷз»ҷжҲ‘们зҹҘиҜҶпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜж•ҷз»ҷжҲ‘们方法пјҢж•ҷз»ҷжҲ‘们еҰӮдҪ•жҠҠзҹҘиҜҶеҢ–и§ЈжҲҗиҮӘе·ұзҡ„дәәж јдёҺе“ҒжҖ§гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В ж•ҷеёҲиҝҷдёӘеҗҚз§°пјҢеңЁи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯжҳҜдёӘзҘһеңЈзҡ„з§°и°“пјҢжҳҜе–„зҡ„ж„Ҹеҝөзҡ„ж’ӯжҙ’иҖ…е’Ңдәәз”ҹз»ҸйӘҢзҡ„йҳҗеҸ‘иҖ…гҖӮж•ҷеёҲйҰ–е…ҲиҰҒе…·еӨҮиүҜеҘҪзҡ„зҹҘиҜҶдҝ®е…»пјҢеҝ…йЎ»еҜ№еӯҰжңҜеҜ№зҹҘиҜҶиҰҒжңү敬з•Ҹд№ӢеҝғпјҢиҰҒжңүдёҖйў—зҲұзҡ„еҝғжҖҖе’Ңзјұз»»е№іе’Ңзҡ„еҝғзҒөеўғз•ҢгҖӮиҝҷж ·зҡ„дәәпјҢжүҚиғҪеӯҰд»ҘиҮҙиҝңпјҢдёҺдәәзӣёеӨ„жүҚиғҪеҰӮжІҗжҳҘйЈҺгҖӮдҪңдёәиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰйҰ–еұҠж•ҷеӯҰеҗҚеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүд»ҘиҮӘе·ұзЁіе®ҡзҡ„з ”з©¶ж–№еҗ‘е’Ңдё°еҜҢзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңпјҢеңЁиҜҫе Ӯж•ҷеӯҰдёӯеј•йўҶеӯҰз”ҹе…іжіЁеӯҰ科зҡ„еҸ‘еұ•дёҺеүҚжІҝзҹҘиҜҶпјҢеҘ№еҝ е‘ҠеӯҰз”ҹпјҡеҲқз”ҹзүӣзҠҠеә”иҜҘжҖ•иҷҺпјҢеӣ дёәиҝҷдёӘдё–з•ҢжҳҜд»ҘвҖңиҷҺвҖқ们зҡ„з»ҸйӘҢе»әжһ„зҡ„пјҢеңЁеӨ§еҠӣеј жү¬дёӘжҖ§иҮӘз”ұпјҢеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–дёҚеұ‘дёҖйЎҫгҖҒеҒҸжү§еӨҡдәҺзҗҶжҖ§зҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҘ№е‘ҠиҜүиҝҷдәӣе№ҙиҪ»еӯҰз”ҹ们пјҡвҖңж•ҷе…»жҜ”ејәзЎ¬жӣҙжңүеҠӣйҮҸгҖӮжҲ‘们еә”иҜҘеҜ№иҮӘе·ұзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–ж»ЎжҖҖжё©жҡ–зҡ„敬ж„ҸпјҢиҖҢдёҚжҳҜдёҖе‘іең°иҝӣиЎҢжү№еҲӨжҲ–иҙЁз–‘вҖқгҖӮеңЁеҘ№дё»и®Ізҡ„гҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІгҖӢзҡ„иҜҫе ӮдёҠпјҢеҫ·еҗүиҚүжҖ»жҳҜйј“еҠұеӯҰз”ҹдёҚж–ӯйҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„зңјзқӣпјҢз”ЁзҹҘиҜҶеҺ»иҙҙиҝ‘еҺҶеҸІзҡ„зңҹзӣёпјҢиҖҢдёҚиҰҒзә з»“дәҺж–ҮеӯҰеңЁеҺҶеҸІдёҠи®ҫзҪ®зҡ„з§Қз§ҚжөӘжј«дёҺдј еҘҮпјҢеҲҶжё…и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІдёҠж–ҮеҸІе№¶йҮҚгҖҒд»Ҙж–Үиҝ°еҸІзҡ„дјҳдёҺејҠгҖӮеҘ№зҡ„иҜҫе ӮжҖ»жҳҜе……ж»ЎдәҶеҗҜеҸ‘дёҺдә’еҠЁпјҢж·ұеҸ—еӨ§е®¶ж¬ўиҝҺгҖӮгҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІгҖӢиҝҷй—ЁиҜҫд№ҹиў«иҜ„дёәеӣӣе·қзңҒзІҫе“ҒиҜҫзЁӢпјҢзӣ®еүҚе·Іе…ЁйғЁи§Ҷйў‘еҢ–пјҢиҝӣе…Ҙи¶…жҳҹж•°еӯ—еӣҫд№ҰйҰҶвҖңеҗҚеёҲи®ІеқӣвҖқж Ҹзӣ®гҖӮеҗҢж—¶еҘ№иҝҳж–°ејҖи®ҫдәҶгҖҠж–ҮеӯҰдәәзұ»еӯҰгҖӢгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸзҺ°еҪ“д»Јж–ҮеӯҰиҜ„и®әгҖӢзӯүиҜҫпјҢд»ҘиҮӘе·ұжүҺе®һзҡ„дё“дёҡеҠҹеә•е’ҢеӨҡеӯҰ科дә’еҠЁдәӨеҸүзҡ„ж•ҷеӯҰж–№жі•пјҢе®һи·өзқҖиҮӘе·ұвҖңеҗ„зҫҺе…¶зҫҺвҖқгҖҒвҖңзҫҺдәәд№ӢзҫҺвҖқзҡ„ж•ҷиӮІзҗҶеҝөгҖӮ

гҖҖгҖҖ В дҪңдёәдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰзЎ•еЈ«зӮ№зҡ„зЎ•еЈ«з”ҹеҜјеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳжүҝжӢ…зЎ•еЈ«з ”з©¶з”ҹзҡ„иҜҫзЁӢпјҢдё»и®ІвҖңж–ҮеӯҰзҗҶи®әз ”з©¶вҖқгҖҒвҖңи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰеҲӣдҪңз ”з©¶вҖқгҖҒвҖңеӨ–еӣҪж–ҮеӯҰжҖқжҪ®вҖқзӯүиҜҫгҖӮеҘ№дёҘж јиҰҒжұӮеӯҰз”ҹпјҢеңЁеӯҰжңҜдёҠдёҚе…Ғи®ёеӯҰз”ҹжңүдёқжҜ«зҡ„йҖ еҒҮдёҺеҸ–е·§пјҢеҘ№иҜҙпјҡвҖңиҷҪ然зҺ°еңЁзӨҫдјҡдёҠжңүдёҚе°‘дәәеҸҜд»ҘжӢҝй’ұеҺ»дәӨжҳ“еӯҰжңҜпјҢеҸҜд»Ҙз”Ёй’ұеҺ»иөҺд№°еӯҰдҪҚпјҢдҪҶдҪңдёәдёҖдёӘжңӘжқҘд»ҺдәӢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–з ”з©¶зҡ„дәәжқҘиҜҙпјҢиҝҷжҳҜжңҖеҸҜиҖ»зҡ„дәӢгҖӮвҖқеҘ№иҰҒжұӮеӯҰз”ҹе…ҲеӯҰдјҡеҒҡдәәпјҢеҶҚеҺ»еҒҡеӯҰй—®пјҢеҗҰеҲҷд»»дҪ•е»әз«ӢеңЁзјәйҷ·дәәж јдёҠзҡ„зҹҘиҜҶеЎ”еҹәпјҢжңҖз»ҲйғҪдјҡе…ЁзӣҳеҖ’еЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ В зҲұеӣ ж–ҜеқҰжӣҫиҜҙиҝҮиҝҷж ·зҡ„иҜқпјҡзңҹжӯЈзҡ„ж•ҷиӮІжҲҗжһңпјҢе°ұжҳҜжҠҠеңЁеӯҰж ЎйҮҢеӯҰеҲ°зҡ„зҹҘиҜҶе…ЁйғЁеҝҳе®ҢеҗҺпјҢиҝҳиғҪз•ҷдёӢзҡ„йӮЈйғЁеҲҶдёңиҘҝгҖӮзңҹжӯЈзҡ„ж•ҷиӮІпјҢжҳҜзҲұзҡ„ж•ҷиӮІпјҢжҳҜи®©еӯҰз”ҹжҮӮеҫ—з”ҹе‘Ҫд№ӢзҲұгҖҒж–ҮеҢ–д№ӢзҫҺе’ҢдәәжҖ§д№Ӣе–„гҖӮд»Һеҫ·еҗүиҚүиҖҒеёҲзҡ„иә«дёҠпјҢжҲ‘们ж„ҹеҸ—еҲ°дәҶж•ҷиӮІзҡ„жё©еәҰпјҢж„ҹеҸ—еҲ°дәҶдёҖз§ҚеқҡејәиҖҢдёҚеӨұжё©жҹ”зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖ В еҫ·еҗүиҚүеёёиҜҙпјҡвҖңжҲ‘еңЁиҮӘе·ұзІҫеҠӣжңҖе……жІӣзҡ„ж—¶жңҹпјҢеҜ»жүҫеҲ°дәҶжңҖйҖӮеҗҲиҮӘе·ұзҡ„иҒҢдёҡпјҢжҲ‘жҳҜе№ёиҝҗиҖҢеҝ«д№җзҡ„гҖӮиғҪеӨҹдёҺиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зӣёдјҙз»Ҳз”ҹпјҢиғҪеӨҹдёҺиҮӘе·ұзҡ„еӯҰз”ҹе…ұеҗҢиҝӣжӯҘпјҢиҝҷжҳҜејҘи¶ізҸҚиҙөзҡ„зјҳеҲҶпјҢзҗҶеә”зҸҚжғңгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В иҝ‘еҮ е№ҙпјҢйҡҸзқҖе…ЁзҗғеҢ–дёҺж–ҮеҢ–еӨҡж ·еҢ–и¶ӢеҠҝзҡ„дёҚж–ӯеҸ‘еұ•пјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–д»Ҙе…¶дё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„еҶ…ж¶өе’ҢеҚҡеӨ§зІҫж·ұзҡ„зІҫзҘһпјҢе‘ҲзҺ°еҮәе·ЁеӨ§зҡ„еј еҠӣе’ҢеҪұе“ҚеҠӣгҖӮдҪңдёәдёҖеҗҚй«ҳж Ўж•ҷеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүж·ұж·ұж„ҹеҲ°вҖңд»Ҙж–ҮеҢ–дәәпјҢд»Ҙж–ҮиӮІдәәвҖқзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮеҘ№и®ӨдёәпјҢж°‘ж—Ҹй«ҳж ЎжҳҜеұ•зӨәе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„зӘ—еҸЈпјҢй«ҳж Ўж•ҷеёҲдёҚд»…жҳҜж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝиҖ…пјҢд№ҹзҗҶеә”жҳҜж–ҮеҢ–зҡ„дј ж’ӯиҖ…гҖӮеҘ№жҠҠиҮӘе·ұеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„ж„ҹжӮҹпјҢеҪ“дҪңдәӨжөҒе’ҢжІҹйҖҡзҡ„жЎҘжўҒгҖӮд»ҘиҮӘе·ұжүҺе®һзҡ„еӯҰжңҜжҖқжғідёәеҹәзӮ№пјҢеңЁиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰз»„з»ҮйғЁжүҝеҠһзҡ„еҗ„зұ»ж–ҮеҢ–з»јеҗҲиғҪеҠӣжҸҗеҚҮеҹ№и®ӯе·ҘдҪңдёӯпјҢеҘ№дҪңдёәйӘЁе№Іж•ҷеёҲпјҢдё»и®ІдәҶвҖңи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дёҺе’Ңи°җзӨҫдјҡвҖқгҖҒвҖңи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„еҪ“д»Јд»·еҖјвҖқзӯүдёәйўҳзҡ„еӯҰжңҜи®Іеә§иҝ‘20дҪҷеңәпјҲж¬ЎпјүпјҢж·ұеҸ—еӯҰе‘ҳ们зҡ„з§°иөһгҖӮи®ёеӨҡеӯҰе‘ҳеңЁиҮӘе·ұзҡ„еҝғеҫ—笔记дёҠз•ҷдёӢдәҶиҝҷж ·зҡ„иҜқиҜӯпјҡвҖңжӮЁжҳҜжҲ‘们仰慕зҡ„иҖҒеёҲпјҢжӮЁеңЁиҜҫе ӮдёҠеёҰз»ҷжҲ‘们зҡ„дёҚд»…д»…жҳҜи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„йӯ…еҠӣпјҢиҝҳжҳҜиҝҷдёӘж–ҮеҢ–жӣҫз»Ҹиў«еҝҪи§ҶиҝҮзҡ„е“ҒиҙЁпјҢжӮЁжҳҜдёҖдҪҚејҖжҺҳиҖ…вҖқгҖӮдёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘејҳжү¬и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–пјҢеұ•зӨәи—ҸеӯҰеӯҰйҷўзҡ„еӯҰ科зү№иүІпјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳе……еҲҶеҸ‘жҢҘиҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝпјҢз»“еҗҲдёҖдәӣйҮҚиҰҒзҡ„ж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–иҠӮеәҶе’ҢеӨ§еһӢж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁпјҢдёәе…Ёж ЎеёҲз”ҹдё»и®ІдәҶвҖңзҮғзҒҜиҠӮдёҺе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲвҖқгҖҒвҖңзҺүж ‘ең°йңҮдёӯзҡ„з”ҹе‘Ҫе…ізҲұвҖқгҖҒвҖңйҳҝйҮҢд№ӢиЎҢдёҺеҺҹз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–еҜ№иҜқвҖқгҖҒвҖңи—Ҹж—ҸжҲҸеү§дёӯзҡ„ж–ҮеҢ–и§ЈиҜ»вҖқзӯүеӯҰжңҜи®Іеә§еҚҒдҪҷеңәгҖӮеҘ№иҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺе…¬е®үйғЁгҖҒжҲҗйғҪеҶӣеҢәдёҺиҘҝеҚ—ж°‘еӨ§иҒ”еҗҲжүҝеҠһзҡ„и—ҸжұүеҸҢиҜӯе№ІйғЁеҹ№и®ӯпјҢе§Ӣз»Ҳеқҡе®ҲиҮӘе·ұй•ҝжңҹд»ҘжқҘеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„дәІеҺҶдёҺж„ҹжӮҹпјҢеҘ№иҜҙвҖңдёҖдёӘж°‘ж—ҸиҰҒз«Ӣи¶ідәҺдё–з•Ңж–ҮеҢ–д№Ӣжһ—пјҢеҘ№зҡ„ж–ҮеҢ–жүҝжҺҘиҖ…们е°ұиҰҒжңүи¶іеӨҹзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘи§үгҖҒж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎдёҺиҮӘејәзҡ„ж·ұеҲ»и®ӨиҜҶпјҢиҰҒеҜ№иҮӘе·ұжҲ–е…¶д»–зҡ„ж–ҮеҢ–е§Ӣз»ҲдҝқжҢҒжІҹйҖҡдёҺдәӨжөҒзҡ„иғҪеҠӣпјҢеҸӘжңүиҝҷж ·пјҢжҲ‘们жүҚиғҪи·іеҮәж—ўдёҚиҮӘеӨ§еҸҲдёҚиҮӘеҚ‘зҡ„зӘ иҮјгҖӮеҪ“еҜ»жүҫеҲ°иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зңҹжӯЈзҡ„д»·еҖјж—¶пјҢжүҚдјҡеӯҰдјҡдёҚж–ӯзҡ„еҸҚжҖқпјҢжүҚиғҪдёҺе…¶д»–зҡ„дёҚеҗҢж–ҮеҢ–еңЁдәәж–Үд»·еҖји§ӮдёҠеҸ–еҫ—е…ұиҜҶпјҢжүҚиғҪеҸ–й•ҝиЎҘзҹӯпјҢе’ҢзқҰзӣёеӨ„гҖӮвҖҳе’ҢиҖҢдёҚеҗҢвҖҷжүҚжҳҜдёӯеӣҪж–ҮеҢ–зҡ„ж ёеҝғгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В еҰӮжһңиҜҙи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еғҸдёҖж Әж…ҲжӮІзҡ„иҺІиҠұпјҢжҖ»жҳҜеңЁе…үиҠ’дёӯз»Ҫж”ҫеҘ№зҡ„зҫҺдёҪпјҢжҝҖиҚЎиө·жҜҸдёҖдёӘжүҝжҺҘиҖ…еҜ№з”ҹе‘Ҫзҡ„敬зҲұе’Ңе®Ҫе®№зҡ„иҜқпјҢеҫ·еҗүиҚүе°ұжҳҜиҝҷдёӘж–ҮеҢ–зҡ„йўҶеҸ—иҖ…е’Ңиў«дҪ‘жҠӨиҖ…гҖӮдёҖдёӘдәәеҰӮжһңеёёд»Ҙж„ҹжҒ©е’ҢеҝҸжӮ”еҺ»еҪ’иҝ”зңҹеҝғгҖҒеҪ’иҝ”ж–ҮеҢ–жңҖжң¬зңҹзҡ„еӨ„жүҖпјҢйӮЈд№ҲжҲ‘们е°ұеҜ»жүҫеҲ°дәҶдёәд»Җд№ҲиҰҒеҮәеҸ‘зҡ„зӣ®зҡ„пјҢиҝҷе°ұжҳҜеҘ№зҡ„дҝЎд»°гҖӮеҜ№ж–ҮеӯҰеҜ№з”ҹжҙ»жң¬иә«зҡ„дҝЎд»°пјҢеҶіе®ҡдәҶеҘ№зҡ„д»·еҖји§Ӯе’Ңж–ҮеҢ–и§ӮгҖӮжҲ‘们еёҢжңӣиҝҷз§Қе……ж»ЎдәҶжё©жҡ–зҡ„дҝЎд»°пјҢж°ёиҝңйҷӘдјҙеңЁеҘ№зҡ„иә«иҫ№гҖӮгҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ дё№зҸ жҳӮеҘ”дёәжң¬д№ҰдҪңеәҸ

гҖҖгҖҖжҲ‘д№ҹз®—жҳҜдёҖдёӘеҪ“д»Ји—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„дёҡдҪҷиҜ„и®әе·ҘдҪңиҖ…еҗ§гҖӮжң¬з§‘жҜ•дёҡж—¶зҡ„и®әж–Үе°ұжҳҜгҖҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰж•Ји®әгҖӢпјҢд№ҹжӣҫдё“й—Ёз ”з©¶иҝҮйҘ¶йҳ¶е·ҙжЎ‘гҖҒдјҠдё№жүҚи®©гҖҒж јжЎ‘еӨҡжқ°гҖҒдё№жӯЈиҙЎеёғзӯүи—Ҹж—ҸдҪң家зҡ„дҪңе“ҒгҖӮ1987е№ҙеҮәзүҲдәҶгҖҠдҪӣж•ҷдёҺи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢдёҖд№ҰпјҢж¶үеҸҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰй—®йўҳгҖӮ1996е№ҙеүҚпјҢеңЁеҶҷгҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еҸ‘еұ•еҸІгҖӢ第еӣӣзј–ж—¶пјҢжӣҫз»Ҹзҝ»йҳ…дәҶеҪ“ж—¶зЁҚжңүеҪұе“Қзҡ„дҪңиҖ…зҡ„дёҚе°‘дҪңе“ҒгҖӮеҗҺжқҘпјҢжҲ‘иҝҳеҸӮдёҺдәҶдёӯеӣҪеҪ“д»Је°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІи—Ҹж—ҸйғЁеҲҶзҡ„еҶҷдҪңгҖӮдҪңдёәдёҖеҗҚж–ҮеӯҰзҲұеҘҪиҖ…пјҢжҲ‘еҸӮеҠ дәҶеңЁиҘҝе®ҒпјҲ1981пјүгҖҒжӢүиҗЁпјҲ1982пјүгҖҒе…°е·һ/з”ҳеҚ—пјҲ1983пјүгҖҒжҲҗйғҪпјҲ1985пјүгҖҒжҳҶжҳҺ/дёӯз”ёпјҲ1988пјүдёҫиЎҢзҡ„дә”ж¬Ўдә”зңҒеҢәи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдјҡи®®пјҢзҶҹжӮүеҪ“ж—¶зЁҚжңүеҪұе“Қзҡ„и®ёеӨҡдҪң家пјҢжңүдәӣжҳҜеҫҲеҘҪзҡ„жңӢеҸӢгҖӮеҖјеҫ—еәҶе№ёпјҢеҺҶеҸІи®©жҲ‘们иҝҷдёҖд»ЈдәәдјҙзқҖж–ҮеӯҰиө°иҝҮиҝҷдёҖзү№ж®ҠеҺҶеҸІйҳ¶ж®өгҖӮиҝҷжҳҜдёҖж®өзҫҺеҘҪзҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өиүІеҪ©ж–‘ж–“зҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өе……ж»Ўе№»жғізҡ„ж—¶е…үпјҢдёҖж®өзңҹиҜҡгҖҒзәҜеҮҖзҡ„ж—¶е…үпјҒеҚҒдёҖеұҠдёүдёӯе…Ёдјҡд»ҘжқҘзҡ„и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеңЁе°ҸиҜҙгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮгҖҒжҲҸеү§гҖҒз”өеҪұз”өи§Ҷж–ҮеӯҰгҖҒж°‘й—ҙж–ҮеӯҰзӯүеӨҡдёӘж–№йқўжңүиүҜеҘҪзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеңЁж–ҮеӯҰиҜ„и®әж–№йқўд№ҹжңүдё°зЎ•зҡ„жҲҗжһңгҖӮ

гҖҖгҖҖзү№ж®Ҡзҡ„ж—¶д»Је°ұжңүзү№ж®Ҡж—¶д»Јзҡ„еҚ°иҝ№гҖӮи—Ҹж—ҸдҪң家иө°иҝҮзҡ„иҝҷж®өеҺҶеҸІеҗҢж ·еҰӮжӯӨгҖӮиҷҪ然жңүвҖңж…ўеҚҠжӢҚвҖқзҡ„зҺ°иұЎпјҢдҪҶж•ҙдҪ“дёҠдёҺеҪ“ж—¶дј—еӨҡзҡ„дёӯеӣҪдҪң家们зҡ„еҝғжҖҒжҳҜзӣёиҝ‘зҡ„гҖӮиҷҪ然жңүең°еҢәзҡ„гҖӮж°‘ж—Ҹзҡ„зү№ж®ҠжҖ§пјҢдҪҶвҖңж–Үйқ©вҖқзҡ„иӢҰйҡҫи®©еҫҲеӨҡдәәзҡ„еҺҶеҸІжңүдәҶе…ұеҗҢзҡ„зҺ°иұЎгҖҒиҝ‘дјјзҡ„е‘ҪиҝҗгҖӮеҗҢж ·зҡ„зјәеӨұпјҢеҗҢж ·зҡ„ж„ҹеҠЁпјҢз»ҷдәҶ他们еҗҢж ·зҡ„жҖқиҖғеҫҲеҗҢж ·зҡ„жўҰгҖӮз”ЁзҮғзғ§зҡ„зғӯиЎҖз•…жғіпјҢз”ЁзҮғзғ§зҡ„жҝҖжғ…еҘӢж–—пјҢ з”ЁзҮғзғ§зҡ„еҗ‘еҫҖжҶ§жҶ¬пјҢз”ЁжӮІжіӘжҠҡе№іж—§дјӨпјҢз”Ёе–ңжӮҰиҝҺжҺҘж–°з”ҹпјҢз”Ёж— ж•°зҡ„зӣёжҖқжіӘеҮқз»“зҲұжғ…гҖҒеҸӢжғ…гҖӮиӢҰйҡҫе’Ңе–ңжӮҰжҝҖеҸ‘дәҶж— ж•°дәІеҺҶиҖ…зҡ„жүҚжғ…ж–ҮжҖқпјҢеңЁд»–们谨е°Ҹж…Һеҫ®зҡ„д№ҹжҳҜиҮӘз”ұиҖҢеқҰиҚЎзҡ„иғёиҘҹдёӯпјҢжұ№ж¶ҢжҫҺж№ғпјҢдёҖжі»еҚғйҮҢпјҢеҪўжҲҗж°”еҠҝйӣ„жө‘зҡ„е®ҸеӨ§зЈҒеңәгҖӮдәҺжҳҜи—Ҹж—Ҹзҡ„иҖҒдҪң家们пјҢд№ҹеҰӮеҗҢеҶ…ең°зҡ„иҖҒдҪң家们дёҖж ·жӢҝиө·дәҶд№…иҝқзҡ„笔пјҢеҶҷдёӢдәҶ他们зҡ„иҜ—зҜҮгҖӮе№ҙиҪ»дёҖд»Јзҡ„дҪң家们пјҢд№ҹеҠ е…ҘдәҶиҝҷдёҖжө©жө©иҚЎиҚЎзҡ„йҳҹдјҚгҖӮдҪңе“ҒеңЁеўһеҠ пјҢйҳҹдјҚеңЁеЈ®еӨ§пјҢж–ҮеӯҰиҜқйўҳжҲҗдёәйӮЈдёӘж—¶д»Јзҡ„йҮҚиҰҒиҜқйўҳгҖӮдҪң家们зҡ„еҗҚеӯ—д№ҹе№ҝдёәдәәзҹҘпјҢжҲҗдёәж—¶д»Јзҡ„е® е„ҝгҖӮеҮәзҺ°дәҶдёҚе°‘з§Ҝж·Җж·ұеҺҡгҖҒжҖқжғіж·ұйӮғгҖҒж°‘ж—Ҹзү№иүІжө“йғҒгҖӮж—¶д»Јзү№иүІйІңжҳҺгҖӮең°еҹҹзү№иүІзӘҒеҮәгҖӮе…·жңүзңҹжғ…е®һж„ҹе’Ңз”ҹжҙ»ж°”жҒҜзҡ„дҪңе“ҒгҖӮеңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІдёҠпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘеҚҒеҲҶеҖјеҫ—жҖ»з»“зҡ„еҮәдҪң家жңҖеӨҡгҖҒеҮәдҪңе“ҒжңҖеӨҡгҖҒеҮәжңүеҪұе“ҚеҠӣзҡ„дҪңе“ҒжңҖеӨҡзҡ„йҮҚиҰҒж—¶жңҹгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдёңиҘҝеҚ—еҢ—дёӯпјҢиөҡй’ұеҲ°е№ҝдёңвҖқгҖӮйҡҸзқҖеёӮеңәз»ҸжөҺзҡ„еӨ§жҪ®пјҢдёҚе°‘зҡ„дҪң家ејғж–Үд»Һе•ҶпјҢдёҚе°‘зҡ„дҪң家ж”ҫдёӢдәҶжүӢдёӯ笔пјҢж”№ејҰжӣҙеј пјҢе№Іиө·дәҶеҲ«зҡ„иҗҘз”ҹгҖӮйҡҸзқҖжӣҙеӨҡең°иҪ¬еҗ‘еӯҰжңҜз ”з©¶пјҢжҲ‘иҮӘе·ұзҡ„еҲӣдҪңе°‘дәҶпјҢеҜ№ж–ҮеӯҰдҪңе“Ғзҡ„йҳ…иҜ»иҮӘ然д№ҹе°‘дәҶгҖӮиҝӣе…Ҙ21дё–зәӘеҗҺпјҢжҲ‘жӣҫйӣ¶жҳҹең°иҜ»иҝҮдёҖдәӣдҪңе“ҒгҖӮе’ҢеҶ…ең°зҡ„дёҖдәӣж–ҮеӯҰзҺ°иұЎдёҖж ·пјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰд№ҹеҮәзҺ°дәҶз”ұж”ҝжІ»еӨ§дәӢеҲ°з”ҹжҙ»зҗҗдәӢгҖҒд»ҺзҘһеңЈеҲ°дё–дҝ—гҖҒд»ҺйҮҚж•ҷиӮІеҲ°йҮҚеЁұд№җзҡ„е¬—еҸҳгҖӮдёҚе°‘дҪңе“Ғзјәд№ҸжүҺе®һеҺҡйҮҚзҡ„з”ҹжҙ»иғҢжҷҜпјҢзјәд№ҸиҜҡжҢҡзҡ„жғ…ж„ҹеҠӣйҮҸпјҢзјәд№ҸзңҹжӯЈзҡ„ж–ҮеӯҰж„ҹеҸ¬еҠӣгҖҒйңҮж’јеҠӣпјӣзңҹе®һж·ұеҲ»еҸҚжҳ и—Ҹж—Ҹз”ҹжҙ»гҖҒдҪ“зҺ°и—Ҹж–ҮеҢ–зІҫзҘһзҡ„жүӣйјҺд№ӢдҪңгҖҒйёҝзҜҮе·ЁеҲ¶жӣҙжҳҜзјәд№ҸгҖӮдёҖдәӣдҪңе“Ғз”ҡиҮіж ји°ғдҪҺдёӢпјҢжӢңйҮ‘еӘҡдҝ—гҖҒжӢӣеҫ•зҢҺеҘҮзңӢе®ўгҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰжҳҜдәәеӯҰгҖӮдәәпјҢе°Ҫз®ЎжңүеӨҚжқӮзҡ„жҲҗеҲҶгҖҒеӨҚжқӮзҡ„иә«д»ҪгҖҒеӨҚжқӮзҡ„з”ҹжҙ»гҖҒеӨҚжқӮзҡ„з»ҸеҺҶпјҢдҪҶжҜҸдёӘдәәйғҪеұһдәҺдёҖдёӘе…·дҪ“зҡ„家еәӯгҖҒе…·дҪ“зҡ„ж°‘ж—ҸгҖҒе…·дҪ“зҡ„еӣҪ家гҖӮдәәжңүдәәж јпјҢ家жңүе®¶ж јпјҢж—Ҹжңүж—Ҹж јпјҢеӣҪжңүеӣҪж јгҖӮз§ҜжһҒзҡ„еҗ‘дёҠзҡ„ж–ҮеӯҰпјҢж°ёиҝңжҳҜеҸҚжҳ зңҹе–„зҫҺпјҢжӯҢйўӮзңҹе–„зҫҺпјҢжҸӯйңІеҒҮжҒ¶дё‘пјҢйһӯжҢһеҒҮжҒ¶дё‘зҡ„гҖӮиҜҡеҰӮж–ҮеӯҰзҡ„еҠҹиғҪ并йқһеҚ•дёҖеҠҹиғҪпјҢдәә们зҡ„йңҖжұӮ并йқһеҚ•дёҖйңҖжұӮпјҢзӨҫдјҡеҜ№дәәзҡ„еҪұе“Қ并йқһеҚ•дёҖеҪұе“ҚдёҖж ·пјҢз»ҹдёҖдәҺдёҖз§ҚйЈҺж јгҖҒдёҖз§ҚйўҳжқҗгҖҒдёҖз§Қзұ»еһӢйғҪжҳҜй”ҷиҜҜзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜжҜ«ж— з–‘й—®пјҢдҪңдёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“иҖғиҷ‘пјҢж–ҮеӯҰж—ўжңүж„үжӮҰдәә们еҝғжғ…зҡ„дёҖйқўпјҢд№ҹжңүйҷ¶еҶ¶жғ…ж“ҚгҖҒеҹ№иӮІеҒҘеә·зҫҺеҘҪеҝғзҒөпјҢз”ҡиҮіеј•еҜјж„ҸиҜҶеҪўжҖҒиө°еҗ‘зҡ„дёҖйқўгҖӮеңЁе®һйҷ…е·ҘдҪңдёӯпјҢжҲ‘们иҷҪ然жңүе…ҡе’Ңж”ҝеәңзҡ„зӣёе…іж”ҝзӯ–еј•еҜјпјҢдҪҶжҳҜи®ёеӨҡж—¶еҖҷ并没жңүжҢүз…§ж–ҮеӯҰ规еҫӢпјҢеҸ‘жҢҘеҘҪиҜ„и®ә家зҡ„еә”жңүдҪңз”Ёе’ҢеҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰжңүдёӨеҸӘзҝ…иҶҖвҖ”вҖ”еҲӣдҪңе’ҢиҜ„и®әгҖӮеӣ жӯӨе…үжңүдҪң家жҳҜдёҚиЎҢзҡ„пјҢд№ҹйңҖиҰҒжңүиҜ„и®ә家пјӣжІЎжңүе®һи·өдёҚиЎҢпјҢдҪҶе…үжңүе®һи·өжІЎжңүзҗҶи®әжҖ»з»“е’ҢжҢҮеҜјд№ҹдёҚиЎҢгҖӮдјҳз§Җзҡ„иҜ„и®ә家еҫҖеҫҖжҳҜеј•еҜјдҪң家дёҚж–ӯжҲҗй•ҝзҡ„еј•и·ҜдәәпјҢд№ҹжҳҜеҹ№е…»иҜ»иҖ…иүҜеҘҪж¬ЈиөҸд№ жғҜе’ҢжҸҗй«ҳж¬ЈиөҸж°ҙеҮҶзҡ„еҜјеёҲгҖӮиҖҢиҝҷдёӘеҜјеёҲеҝ…йЎ»жҳҜжӯЈзӣҙзҡ„гҖҒжңүйүҙеҲ«еҠӣзҡ„гҖӮзңӢдәҶеҫ·еҗүиҚүзҡ„гҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢпјҢиө¶еҲ°еҘ№жүҖе…іжіЁгҖҒжүҖз ”з©¶зҡ„й—®йўҳжҒ°жҒ°д№ҹеңЁиҝҷдёҖиҢғз•ҙд№ӢеҶ…пјҢжҲ‘ж„ҹеҲ°ж¬Јж…°е’Ңз”ұиЎ·зҡ„й«ҳе…ҙгҖӮд»ҺеҘ№зҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дәҶеҚҒеҲҶйҡҫеҫ—зҡ„пјҢд№ҹжҳҜи—Ҹж—ҸдҪң家е’Ңж–ҮеӯҰз ”з©¶иҖ…жүҖеҝ…йЎ»е…·жңүзҡ„дёңиҘҝпјҡ

гҖҖгҖҖдёҖжҳҜ科еӯҰзҡ„жҖқжғіеҹәзЎҖгҖӮе°ҶжҲ‘们зҡ„дёҖеҲҮдәӢдёҡе»әз«ӢеңЁз§‘еӯҰзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘еӨҡе№ҙжқҘзҡ„еҖЎи®®гҖӮж–ҮеӯҰдәӢдёҡд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮжІЎжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңү科еӯҰзҡ„иЎҢеҠЁпјӣжІЎжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңү科еӯҰзҡ„з»“и®әе’ҢжңӘжқҘгҖӮеӣ жӯӨпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжңү科еӯҰзҡ„жҖқжғігҖӮ科еӯҰзҡ„жҖқжғід»Һе“ӘйҮҢжқҘпјҹйҖҡиҝҮеӯҰд№ е’ҢиҮӘжҲ‘зҡ„е®һи·өжқҘжһ„е»әгҖӮ用科еӯҰзҡ„дё–з•Ңи§Ӯе’Ңж–№жі•и®әжқҘжҢҮеҜјз ”究е·ҘдҪңе®һи·өиҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮз”ұдәҺеҸ—е®—ж•ҷжҖқжғізҡ„й•ҝжңҹзҶҸйҷ¶пјҢи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„жҖқжғіеҹәзЎҖгҖҒиЎҢдёәж–№ејҸйғҪеёҰжңүе®—ж•ҷзҡ„еҚ°иҝ№гҖӮеҮәиә«дәҺи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„зҗҶи®әе·ҘдҪңиҖ…пјҢеҝ…йЎ»иҰҒиҝҮдёӨе…іпјҡдёҖжҳҜз”ұе®—ж•ҷеҲ°з§‘еӯҰзҡ„иҪ¬еҸҳпјӣдёҖжҳҜ科еӯҰең°иҜ„д»·е®—ж•ҷгҖӮиҝҷдёӨиҖ…йғҪйңҖиҰҒжңүи„ұиғҺжҚўйӘЁзҡ„иү°йҡҫзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҖҒдёҖд»Јзҡ„еӯҰиҖ…еңЁиҝҷж–№йқўз»ҷжҲ‘们еҒҡеҮәдәҶжҰңж ·пјҢжҜ”еҰӮи‘—еҗҚи—ҸеӯҰ家дёңеҷ¶В·жҙӣжЎ‘иөӨеҲ—гҖӮ1983е№ҙпјҢжҲ‘еңЁеҶҷгҖҠеҗҗи•ғеҸІжј”д№үгҖӢж—¶пјҢжӣҫиҜ·ж•ҷд»–еңЁгҖҠи®әиҘҝи—Ҹж”ҝж•ҷеҗҲдёҖеҲ¶еәҰгҖӢдёӯж¶үеҸҠзҡ„дёҖдәӣж—©жңҹзҡ„еҺҶеҸІйЈҺдҝ—гҖӮд»–и®Іеҫ—еҫҲйҖҸеҪ»гҖӮе®ҢжҲҗиҝҷйғЁе°ҸиҜҙеҗҺпјҢд»–й«ҳе…ҙең°дёәд№ӢдҪңеәҸгҖӮеҪ“ж—¶з»ҷжҲ‘еҪұе“ҚеҫҲж·ұзҡ„дёҖ件дәӢжҳҜпјҢжҲ‘й—®д»–еңЁиҝҷйғЁдҪңе“ҒеүҚдёәдҪ•еј•з”ЁвҖң马жҒ©вҖқзҡ„иҜӯеҪ•ж—¶пјҢд»–зҘһз§ҳең°з¬‘笑иҜҙпјҡвҖңдҪ жҳҜ第дёүдёӘй—®иҝҷдёӘй—®йўҳзҡ„дәәгҖӮжңүзҡ„дәәи®ӨдёәеңЁвҖҳж–Үйқ©вҖҷдёӯжҲ‘еј•з”Ёиҝҷж®өиҜӯеҪ•жҳҜдҪңжҢЎз®ӯзүҢпјҢд№ҹжңүдәәи®ӨдёәиҝҷжҳҜж—¶д»Јзү№зӮ№пјҢдҪҶжҲ‘з”Ёиҝҷж®өиҜқжҳҜеӣ дёәиҝҷж®өиҜқжҸҗзӨәзҡ„йҒ“зҗҶжҳҜеҜ№зҡ„гҖӮвҖқд»–иҜҙпјҢдҪ 们жҳҜж–°дәәпјҢдёҚеғҸжҲ‘们иҝҷдәӣиҖҒеҸӨи‘ЈпјҢдёҖе®ҡиҰҒеҫҖеүҚзңӢпјҢжҺҘеҸ—ж–°зҡ„科еӯҰзҡ„жҖқжғігҖӮиҖҒи„‘зӯӢжІЎжңүеҮәи·ҜпјҢиҝҳи®©дәә笑иҜқгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢиҝҷйғЁеңЁеҪ“ж—¶жүҖжңүз ”з©¶и—ҸеӯҰзҡ„дәәйғҪеңЁиҜ»зҡ„и‘—дҪңпјҢжӯЈжҳҜеңЁй©¬е…ӢжҖқдё»д№ү科еӯҰжҖқжғіжҢҮеҜјдёӢеҶҷжҲҗзҡ„гҖӮж—¶д»ЈеҸҳдәҶпјҢжҳҜеҗҰ科еӯҰе·Із»ҸжҲҗдёәдёҖеҲҮеӯҰ科иҜ„д»·зҡ„еҹәжң¬ж ҮеҮҶпјҢдёҚи®ӨиҜҶеҲ°иҝҷдёҖзӮ№иҮӘе·ұе°ұдјҡиҗҪдјҚгҖӮ科еӯҰең°иҜ„д»·е®—ж•ҷпјҢе°ұжҳҜиҰҒжҠҠе®—ж•ҷдҝЎд»°е’Ңе®—ж•ҷж–ҮеҢ–пјҢе®—ж•ҷдёҺж”ҝжІ»гҖҒж°‘ж—ҸгҖҒеӣҪ家гҖҒзҫӨдј—гҖҒдәәзұ»зҡ„зІҫзҘһйңҖжұӮзӯүе…ізі»жўізҗҶжё…жҘҡгҖҒеҢәеҲ«ејҖжқҘпјҢж—ўиҰҒе®ўи§Ӯең°еҜ№еҫ…е…¶еҺҶеҸІиҙЎзҢ®пјҢд№ҹиҰҒе®ўи§Ӯең°еҲҶжһҗе…¶зҺ°е®һеҪұе“ҚгҖӮеҒҮеҰӮдёҚиғҪеңЁиҝҷдәӣж–№йқўиҝҮе…іпјҢе°ұеҫҲе®№жҳ“иҝ·еӨұж–№еҗ‘гҖӮеңЁеҫ·еҗүиҚүзҡ„дҪңе“ҒдёӯжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢеҘ№еқҡжҢҒдәҶеӯҳеңЁеҶіе®ҡж„ҸиҜҶгҖҒдәӢзү©жҳҜеҸ‘еұ•зҡ„гҖҒдәӢзү©жҳҜеҸҜи®ӨиҜҶзҡ„зӯүеҹәжң¬зҡ„马е…ӢжҖқдё»д№үзҡ„е“ІеӯҰжҖқжғіпјҢе§Ӣз»Ҳең°еқҡжҢҒз”ЁдёӯеӣҪзү№иүІзҡ„зӨҫдјҡдё»д№үзҗҶи®әжҢҮеҜјиҮӘиә«зҡ„ж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӮеҗҢж—¶пјҢеқҡжҢҒз§ҜжһҒең°йқўеҗ‘дё–з•ҢгҖҒйқўеҗ‘жңӘжқҘпјҢйқўеҗ‘зҺ°д»ЈеҢ–вҖ”вҖ”д»Һдәәзұ»зӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„з§ҜжһҒж–№еҗ‘еҺ»иҝӣиЎҢдҪңе“Ғзҡ„еҲҶжһҗгҖҒж¬ЈиөҸе’Ңжү№иҜ„пјҢдёҚдҝқе®ҲгҖҒдёҚе°Ғй—ӯгҖҒдёҚе”ҜеҝғпјҢйҡҫиғҪеҸҜиҙөпјҒеӣ дёәеұҖйғЁзҡ„з”ҹжҙ»е’Ңе·ҘдҪңж°ӣеӣҙеҫҲе®№жҳ“дҪҝдёҖдәӣеӯҰиҖ…жҺҘеҸ—йӮЈдәӣдҝқе®ҲиҖҢе°Ғй—ӯзҡ„жҖқжғігҖҒзүҮйқўиҖҢиҷҡж— зҡ„жҖқжғігҖҒдёҚйЎҫе®һйҷ…и„ұзҰ»и§„еҫӢзҡ„жҖқжғіпјҢз”ҡиҮіз«ҷеңЁз§‘еӯҰзҡ„еҜ№з«ӢйқўжҖқиҖғй—®йўҳгҖӮ

гҖҖгҖҖдәҢжҳҜж·ұеҺҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҹжғ…гҖӮжңүж—¶еҖҷж„ҹжғ…жҳҜзҗҶи®әз ”з©¶зҡ„йҡңзўҚпјҢдҪҶжӣҙеӨҡж—¶еҖҷж„ҹжғ…жҳҜзҗҶи®әз ”з©¶зҡ„жңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁеҠӣйҮҸгҖӮеӣ дёәдёҖдёӘдёҚиғҪдә§з”ҹжғ…ж„ҹзҡ„дәӢдёҡжҳҜжІЎжңүз”ҹе‘ҪеҠӣзҡ„гҖӮеҶ°еҝғжӣҫиҜҙпјҡвҖңжңүдәҶзҲұе°ұжңүдәҶдёҖеҲҮвҖқпјҢиҝҷе°ұжҳҜж„ҹжғ…зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮдёҖеҗҚзҗҶи®әе·ҘдҪңиҖ…жүҖиҰҒеҒҡзҡ„пјҢж—ўиҰҒе…ҘдәҺжӯӨпјҢд№ҹиҰҒеҮәдәҺжӯӨпјӣиҰҒжңүзҲұиҖҢдёҚжәәдәҺзҲұпјҢеҚіж—ўиҰҒжңүж„ҹжғ…пјҢд№ҹиҰҒжңүзҗҶжҖ§пјӣж„ҹжғ…еӨ§дәҺзҗҶжҖ§пјҢе°ұдјҡеӨұд№ӢеҒҸйўҮгҖӮжҲ‘们дёҚжҺ’ж–Ҙж„ҹжғ…пјҢдҪҶйңҖиҰҒзҗҶжҖ§жҢҮеҜјдёӢзҡ„ж„ҹжғ…гҖӮеҫ·еҗүиҚүеңЁж–Үдёӯи°ҲеҲ°и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§ж—¶пјҢеҶҷйҒ“пјҡвҖңеҚғзҷҫе№ҙзҡ„дё–д»Јдј жүҝпјҢдҪҝи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„зӨҫдјҡең°дҪҚзғҷжңүеҺҶеҸІеҸ‘еұ•зҡ„иҝ№иұЎгҖӮзү№ж®Ҡзҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–пјҢең°еҹҹзҺҜеўғд»ҘеҸҠе®—ж•ҷдҝЎд»°еҸҲй“ёйҖ дәҶеҘ№д»¬дёҚеҗҢдәҺе…¶д»–ж°‘ж—ҸеҘіжҖ§зӢ¬зү№зҡ„зҫӨдҪ“дёӘжҖ§ж„Ҹеҝ—гҖӮиү°иӢҰзҡ„з”ҹеӯҳжқЎд»¶йҖ е°ұдәҶеҘ№д»¬еқҡйҹ§гҖҒиұӘзҲҪзҡ„жҖ§ж јгҖӮеҗҢз”·дәәдёҖж ·зәө马驰йӘӢпјҢйҖҗиҚүиҖҢзү§гҖӮдҪ еҫҲйҡҫд»ҺдёҖдҪҚзңҹжӯЈзҡ„иҚүеҺҹзү§еҘіиә«дёҠзңӢеҲ°еЁҮе—”гҖҒеәёеҖҰгҖҒйҖ дҪңзҡ„зҘһжҖҒпјҢиҚүеҺҹеңЁиөӢдәҲз”·жҖ§еүҪжӮҚйҳіеҲҡд№Ӣж°”зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹз»ҷдәҲи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§еҒҘзҫҺгҖҒе–„иүҜдёҺжҹ”жғ…дјјж°ҙгҖӮвҖқеҫ·еҗүиҚүеҜ№и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„дәҶи§ЈеҸҜи°“ж·ұеҲ»пјҢиҖҢеҘ№еҜ№и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„зҲұпјҢиҝ‘д№ҺдәҺзӨјиөһвҖ”вҖ”вҖңеҘ№д»¬жҳҜжІүй»ҳзҡ„пјҢжІүй»ҳеҫ—е°ұеғҸеңЈжҙҒзҡ„йӣӘеұұпјҢйқҷи°§ең°иҖёз«ӢеңЁж—·йҮҺгҖӮдҪҶеҘ№д»¬зҡ„зҲұжҳҜзӮҪзғӯиҖҢж°ёжҒ’зҡ„гҖӮеҪ“еҘ№й»ҳй»ҳең°еҠідҪңпјҢз”ЁзәҜжңҙзҡ„зҲұеҖҫжіЁдәҺдәІдәәпјҢжҠ•ж¶үдәҺеӯ©еӯҗпјҢжҷ®еҸҠдәҺдёҖеҲҮжңүз”ҹе‘Ҫзҡ„з”ҹзҒөж—¶пјҢжҜҚзҲұзҡ„дјҹеӨ§и¶іеҸҜд»Ҙд»ӨжҲ‘们仰и§ҶиҖҢжіЈвҖқгҖӮдёәд»Җд№ҲеҘ№дјҡжңүиҝҷж ·зҡ„жҖ»з»“гҖҒиҝҷж ·зҡ„иЎЁиҝ°пјҢйҷӨдәҶеҘ№дҪңдёәи—Ҹж—ҸеҘіжҖ§зҡ„жӣҙдёәж·ұеҲ»зҡ„дҪ“йӘҢгҖҒеҘ№еҜ№дҪң家дҪңе“Ғзҡ„ж·ұе…Ҙзҡ„еҲҶжһҗпјҢжҒҗжҖ•еҗҢж—¶д№ҹеңЁдәҺеҘ№еҜ№жң¬ж°‘ж—Ҹж·ұж·ұзҡ„зҲұгҖӮеҮЎжҳҜд»ҺдәӢж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„дәәйғҪдјҡжңүиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢпјҢзҲұдҪңдёәдёҖз§Қж·ұеҲ»гҖҒзҘһз§ҳзҡ„ж„ҹжғ…пјҢйңҖиҰҒдҪ“йӘҢгҖҒдҪ“е‘іпјҢйңҖиҰҒдёҚж–ӯзҡ„еҝғзҒөзҡ„з…ҺзҶ¬е’Ңеҗ‘еҫҖпјҢеҸҚеӨҚжҝҖи¶Ҡзҡ„гҖҒжІүйқҷзҡ„жғ…ж„«зҡ„жІүж·ҖпјҢжңҖеҗҺпјҢеҰӮеҗҢй…’зіҹз»ҸиҝҮеҸ‘й…өгҖҒеҶҚз»ҸиҝҮй…ҝйҖ вҖ”вҖ”жңүдәҶиҙЁзҡ„йЈһи¶ҠпјҢжҲҗдёәйҶҮйҰҷзҡ„зҫҺй…’пјҢеҺҶж—¶ејҘд№…пјҢе…¶иҙЁж„ҲзәҜпјҢж„Ҳе…·йҷҲйҰҷгҖӮдҪңиҖ…жІЎжңүиҝҷз§ҚдҪ“йӘҢпјҢжІЎжңүиҝҷз§ҚзҲұпјҢжҳҜж–ӯйҡҫеҫ—еҲ°еҰӮжӯӨзҡ„жғ…жҖҖе’ҢжҖ»з»“зҡ„гҖӮ

гҖҖгҖҖж–ҮеӯҰж°ёиҝңеұһдәҺйӮЈдәӣжңүж„ҹжғ…зҡ„дәәгҖӮж„ҹжғ…жҳҜйңҖиҰҒеҹ№е…»зҡ„пјҢжңүдәӣзңӢдјјеӨ©з„¶зҡ„ж„ҹжғ…д№ҹжҳҜеҹ№е…»зҡ„гҖӮдәә们зҲұиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸпјҢдёәд»Җд№Ҳе°ұеғҸзҲұиҮӘе·ұзҡ„жҜҚдәІпјҹе…¶дёӯжңүзқҖеӨ©з„¶зҡ„иҒ”зі»вҖ”вҖ”жҜҚдәІз”Ёд№іжұҒе…»иӮІдәҶ他们пјҢиҖҢж°‘ж—Ҹз”Ёж–ҮеҢ–гҖҒзІҫзҘһе“әиӮІдәҶ他们вҖ”вҖ”е“әиӮІпјҢе°ұжҳҜеҹ№е…»пјҢе°ұжҳҜзҒөдёҺиӮүгҖҒиӢҰдёҺзҙҜгҖҒе–ңдёҺд№җгҖҒжғ…дёҺзҲұдәӨз»ҮиҝҗеҠЁзҡ„иҝҮзЁӢпјӣжҜҚдәІзҡ„д№іжұҒе’ҢеҗҢж ·зҡ„иЎҖж¶ІеңЁд»–зҡ„иәҜдҪ“йҮҢж°ёеӯҳпјҢиҖҢж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–гҖҒзІҫзҘһеҲҷеңЁд»–зҡ„еҝғзҒөдёӯж°ёеӯҳвҖ”вҖ”иҝҷе°ұжҳҜж„ҹжғ…еҹ№иӮІзҡ„з»“жһңгҖӮд»–жҲҗдәҶжҜҚдәІж°ёиҝңзҡ„е„ҝеӯҗпјҢд»–жҲҗдәҶж°‘ж—Ҹж°ёиҝңзҡ„жҲҗе‘ҳпјҢд»–жңүдәҶж°ёиҝңзҡ„дҫқжҒӢпјҢж°ёиҝңзҡ„и®ӨеҗҢпјҢж°ёиҝңзҡ„ж„ҹжҒ©гҖӮжҜҚдәІжңүдәҶж°ёиҝңзҡ„зүөжҢӮпјҢж°ёиҝңзҡ„е…іеҝғпјӣж°‘ж—Ҹд№ҹе°ұжңүдәҶж°ёиҝңзҡ„иҝҪйҡҸгҖҒж°ёиҝңзҡ„и–ӘзҒ«зӣёдј гҖӮж„ҹжғ…зҡ„еҠӣйҮҸе°ұжҳҜзІҫзҘһзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖдёүжҳҜжүҺе®һзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•гҖӮзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„е®—ж•ҷпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„йЈҺдҝ—д№ жғҜпјҢзҶҹжӮүиҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„жғ…ж„ҹиЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢиҝҷжҳҜиҝӣиЎҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶зҡ„еҹәзЎҖгҖӮи§Јж”ҫд»ҘеҗҺпјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰд№ҹдёҺе…¶д»–ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеӯҰдёҖж ·пјҢжӣҙеӨҡең°еҮәзҺ°дәҶеҸҢиҜӯдҪңе“ҒпјҢеҚід»ҘжҜҚиҜӯе’ҢжұүиҜӯеҲӣдҪңзҡ„дҪңе“ҒпјҢеә”иҜҘзңӢеҲ°иҝҷжҳҜдёҖеӨ§иҝӣжӯҘпјҢд№ҹжҳҜзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„еҝ…然гҖӮдҪҶжҳҜиҝҷз§ҚзҺ°иұЎз»ҷиҜ„и®әе·ҘдҪңиҖ…жҸҗеҮәдәҶж–°зҡ„иҰҒжұӮпјҢеҚіжҮӮеҫ—дёӨз§ҚиҜӯиЁҖпјҢжүҚиғҪз ”з©¶з”ЁдёӨз§ҚиҜӯиЁҖд№ҰеҶҷзҡ„дҪңе“ҒпјҢеҗҰеҲҷпјҢе°ұжҲҗдёәдәҶвҖңдёҖйқўвҖқпјҢвҖңдёҖйқўвҖқе°ұдёҚе…ЁйқўпјҢдёҚе…Ёйқўе°ұеҫҲйҡҫжҠҠжҸЎи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰзҡ„ж•ҙдҪ“зҠ¶еҶөгҖӮд»Һз ”з©¶иҖ…зҡ„зҙ е…»зңӢиҝҷдёҚжҳҜе°Ҹй—®йўҳгҖӮдёҖдәӣеҗҢеҝ—еҜ№еҸҢиҜӯйҮҮеҸ–дәҶз®ҖеҚ•жңәжў°зҡ„е·Ҙе…·и®әжҖҒеәҰпјҢеҝҪи§ҶдәҶиҜӯиЁҖзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иҪҪдҪ“е’ҢжҖқз»ҙеҪўејҸзү№зӮ№пјҢд»ҘдёәжҮӮеҫ—иҝҷз§ҚиҜӯиЁҖе’ҢжҮӮеҫ—йӮЈз§ҚиҜӯиЁҖжІЎд»Җд№ҲдёӨж ·пјҢе®һйҷ…并йқһеҰӮжӯӨпјӣжңүзҡ„дәәи®ӨдёәжҮӮеҫ—дәҶиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„иҜӯиЁҖпјҢе°ұжҮӮеҫ—дәҶиҝҷдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„дёҖеҲҮпјҢе®һйҷ…д№ҹдёҚжҳҜиҝҷж ·пјӣд№ҹжңүдәӣжһҒз«Ҝзҡ„и§ӮзӮ№з»ҷиҜӯиЁҖеҠ дёҠдәҶж”ҝжІ»еұһжҖ§пјҢд»ҘдёәжҮӮиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖзҡ„дәәдјҡзҲұеӣҪгҖҒжҮӮйӮЈдәӣиҜӯиЁҖзҡ„дәәдјҡжҗһеҲҶиЈӮпјҢйӮЈе®Ңе…ЁжҳҜиҜҜи§ЈгҖӮеңЁж°‘ж—Ҹй—®йўҳдёҠпјҢдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡд№ӢжүҖд»ҘдјҹеӨ§пјҢе°ұеңЁдәҺд»–еқҡжҢҒдәҶ马е…ӢжҖқдё»д№үе№ізӯүзҡ„зӨҫдјҡжҖқжғіпјҢдәәдәәе№ізӯүгҖҒж—Ҹж—Ҹе№ізӯүпјҢжҜҸдёӘж°‘ж—ҸйғҪжҳҜиҝҷдёӘеӣҪ家зҡ„дё»дәәпјҢеӣ иҖҢд№ҹеҝ…йЎ»жҳҜиҜӯиЁҖе№ізӯүпјӣеӣҪ家жңүйҖҡз”ЁиҜӯиҖҢжІЎжңүеғҸе…¶д»–еӣҪ家дёҖж ·д»ҺжҰӮеҝөдёҠжҳҺзЎ®вҖңе®ҳж–№иҜӯиЁҖвҖқзҡ„ж №жң¬иҰҒд№үд№ҹеңЁдәҺжӯӨгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖз§ҚиҜӯиЁҖжҳҜдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„зі»з»ҹпјҢжҳҜдёҖз§ҚжҖқз»ҙеҪўејҸпјҢжҳҜдёҖз§Қж–ҮеҢ–гҖҒдёҖз§Қж–ҮжҳҺгҖӮеҒҮеҰӮдҪ дёҚжҮӮпјҢжҲ–дёҚиғҪзІҫйҖҡпјҢе°ұж°ёиҝңиҝӣе…ҘдёҚдәҶйӮЈдёӘйўҶеҹҹпјҢд№ҹж°ёиҝңдёҚиғҪж·ұеҲ»ең°дәҶи§ЈдҪҝз”Ёиҝҷз§ҚиҜӯиЁҖзҡ„ж°‘ж—Ҹжң¬иә«гҖӮзҝ»иҜ‘жҳҜеҝ…иҰҒзҡ„пјҢе…¶дҪңз”Ёд№ҹжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„пјҢдҪҶе®ғж°ёиҝңд»ЈжӣҝдёҚдәҶеҺҹжқҘзҡ„иҜӯиЁҖиҮӘиә«гҖӮеҸҢиҜӯжҳҜеҫ·еҗүиҚүеңЁиҝҷдёҖйўҶеҹҹдёҚж–ӯзҝұзҝ”зҡ„зҝ…иҶҖпјҢжүҺе®һзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•пјҢжҳҜеҘ№иҮӘеҰӮең°иҝӣиЎҢи®әиҜҙзҡ„еүҚжҸҗгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжІЎжңүеҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеҲ»жҠҠжҸЎпјҢж—ўдёҚиғҪеҮҶзЎ®ең°иҝӣиЎҢж¶үеҸҠи—Ҹж—Ҹзҡ„е®—ж•ҷгҖҒж°‘ж—ҸгҖҒеҺҶеҸІгҖҒиүәжңҜзӯүзҡ„з ”з©¶пјҢд№ҹдёҚиғҪеҫҲеҘҪең°иҝӣиЎҢж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӮдёҖдәӣй•ҝжңҹд»ҺдәӢи—ҸеӯҰз ”з©¶зҡ„еҗҢеҝ—д№ӢжүҖд»ҘеҲҮе…ҘдёҚдәҶз ”з©¶еҜ№иұЎзҡ„ж·ұеұӮпјҢе…¶ж №жң¬еҺҹеӣ е°ұеңЁдәҺдёҚиғҪе…ЁйқўеҮҶзЎ®ең°жҠҠжҸЎи—Ҹж–ҮеҢ–пјҢдёҚиғҪе°ҶиҮӘе·ұзҡ„е…·дҪ“з ”з©¶ж”ҫеңЁи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еӨ§иғҢжҷҜдёӯеҺ»иҖғеҜҹгҖҒеҺ»жҖқиҖғгҖҒеҺ»иҜ„еҲӨгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢи—Ҹж–ҮеҢ–еҹәзЎҖжҳҜз ”з©¶и—ҸеӯҰдёҖеҲҮйўҶеҹҹзҡ„еҹәзЎҖгҖӮеңЁеҜ№еӨҡжқ°жүҚи®©иҜ—жӯҢзҡ„з ”з©¶дёӯеҘ№еҶҷйҒ“пјҡ

гҖҖгҖҖвҖңи—Ҹж°‘ж—Ҹз”ЁзәҜзңҹе’Ңе–„иүҜеҗ‘дё–з•Ңж•һејҖеҝғиғёпјҢиҝҷдёӘдё–з•Ңд№ҹеӣ еҘ№зңҹиҜҡзҺҮзңҹзҡ„еӨ©жҖ§иҖҢеӣһжҠҘз»ҷеҘ№иүәжңҜе’ҢиҜ—жӯҢзҡ„ж— йҷҗжҝҖжғ…пјҢеңЁеӨ„еӨ„жҙӢжәўзқҖиҮӘ然зәҜжңҙзҡ„зҫҺпјҢ并й—ӘзғҒзқҖиҮӘз”ұеӨ©жҖ§зҡ„дёҮзү©йқўеүҚпјҢжҲ‘们зҡ„иҜ—дәәеә”иҜҘиҜҙжҳҜеҜҢжңүйӯ„еҠӣе’ҢиҮӘдҝЎзҡ„гҖӮжҲ‘们зҡ„зҘ–иҫҲпјҢжӣҫз»Ҹз”ЁиҜ—жӯҢзҡ„еҪ©жЎҘпјҢе°ҶдёҮдәӢдёҮзү©ж·ұйӮғзҡ„еҘҘз§ҳдј йҖ’з»ҷжҜҸдёҖйў—жұӮзҹҘзҡ„еҝғпјҢз•ҷдёӢдәҶжө©з№ҒеҚ·еёҷпјҢиҝҷжҳҜд»Өдәәд»°и§Ҷзҡ„иҙўеҜҢгҖӮжҲ‘们зҡ„еңҹең°пјҢе‘ҲзҺ°зқҖе®ғжңӘжӣҫйӣ•йҘ°зҡ„еӨ©з„¶д№ӢзҫҺвҖҰвҖҰвҖқеҸӘиҰҒеҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰжңүдёҖе®ҡж¶үзҢҺпјҢйғҪдјҡиҜ»еҲ°иҝҷдәӣж–Үеӯ—д№ӢеӨ–зҡ„дёңиҘҝпјҢжҜ”еҰӮи—Ҹж—Ҹдё°еҜҢзҡ„зү©е–»ж јиЁҖвҖ”вҖ”гҖҠж°ҙж ‘ж јиЁҖгҖӢгҖҠйЈҺе–»ж јиЁҖгҖӢгҖҠзҒ«е–»ж јиЁҖгҖӢзӯүзӯүгҖӮиғҪи®©иҜ»иҖ…иҜ»еҲ°ж–Үеӯ—д№ӢеӨ–зҡ„дёңиҘҝвҖ”вҖ”зҹҘиҜҶгҖҒж„Ҹеҗ‘гҖҒеҘҘд№үпјҢйңҖиҰҒеҠҹеӨ«гҖӮжІЎжңүе№ҝжіӣзҡ„ж¶үзҢҺпјҢж·ұе…Ҙзҡ„жҖқиҖғпјҢзІҫеҝғзҡ„жҸҗзӮјжҳҜеҒҡдёҚеҲ°зҡ„гҖӮеӣ жӯӨпјҢжҲ‘иҜҙзҡ„ж–ҮеҢ–еҠҹеә•е№¶дёҚжҳҜжҢҮйӮЈдәӣз”ЁзҹҘиҜҶгҖҒзҗҶи®әжҸӯзӨәеҲҶжһҗз ”з©¶еҜ№иұЎзҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеӣӣжҳҜиүҜеҘҪзҡ„иүәжңҜдҝ®е…»гҖӮеҜ№дәҺиүәжңҜиҖҢиЁҖпјҢиҜ„и®әжҳҜдёӘй«ҳйҡҫеәҰзҡ„и§Јеү–еҠЁдҪңгҖӮйҡҫеңЁдҪ•еӨ„пјҹйҡҫеңЁж—ўиҰҒиҜҶе…¶е®Ҹи§ӮпјҢеҸҲиҰҒжҳҺе…¶еҫ®и§ӮвҖ”вҖ”ж—ўиҰҒжҠҠжҸЎдҪңе“Ғзҡ„жҖқжғігҖҒйҒ“еҫ·гҖҒдәәжҖ§гҖҒдәәзү©е‘ҪиҝҗгҖҒеҸҚжҳ ж—¶д»ЈеҶ…ж¶өзҡ„дәәж–Үд»·еҖјпјҢд№ҹиҰҒжҠҠжҸЎдҪңиҖ…зҡ„жғ…з»ӘгҖҒжғ…ж„ҹе’ҢиүәжңҜеўғз•ҢгҖҒеҝғзҒөзҡ„и„үеҠЁпјӣж—ўиҰҒз•ҷдҪҸжӯЈзЎ®гҖҒз•ҷдҪҸвҖңе–„вҖқпјҢд№ҹиҰҒйҷӨеҺ»и°¬и°ҲгҖҒйҷӨеҺ»вҖңжҒ¶вҖқвҖ”вҖ”жү№иҜ„пјҢе°Өе…¶жҳҜдёҘиӮғзҡ„жү№иҜ„пјҢе°ҶжңүдјӨжғ…йқўпјҢдҪҶеӨұеҺ»жү№иҜ„пјҢе°ұдјҡеӨұеҺ»ж–ҮеӯҰиҜ„и®әеә”жңүзҡ„дҪңз”Ёе’ҢеҠӣйҮҸгҖӮиүәжңҜйңҖиҰҒж„ҹи§үпјҢйңҖиҰҒзҒөж„ҹгҖҒйңҖиҰҒдҪ“е‘ігҖӮд»ҺжөҒз•…зҡ„еҜҢдәҺжғ…ж„ҹзҡ„иҜӯиЁҖпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°еҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әиүәжңҜж„ҹи§үеҘҪпјҢжңүзҒөж„ҹпјҲзҒөж„ҹ并дёҚжҳҜдҪң家зӢ¬жңүзҡ„дёңиҘҝпјҢиҜ„и®ә家д№ҹеҚҒеҲҶйңҖиҰҒгҖӮд»Һе№ҝжіӣзҡ„ж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢдҪң家зҡ„еҲӣдҪңе’Ңж¬ЈиөҸжҳҜдҪң家е’ҢиҜ„и®ә家е…ұеҗҢе®ҢжҲҗзҡ„пјҢиҜ»иҖ…зҡ„ж¬ЈиөҸд№ҹжҳҜдҪң家е’ҢиҜ„и®ә家е…ұеҗҢеј•еҜјзҡ„пјүпјҢе–„дәҺд»ҺдҪңе“ҒдёӯдҪ“е‘ідҪңиҖ…зҡ„зңҹе®һзҡ„еҝғжҖҒе’ҢиүәжңҜеҺҹеҲқзҡ„еҠЁеҠӣгҖӮеҪ“然иүәжңҜд№ҹйңҖиҰҒи®ӨиҜҶж°ҙеҮҶгҖҒзҗҶи§Јж°ҙеҮҶгҖҒж¬ЈиөҸж°ҙеҮҶгҖӮеңЁеҜ№жӢүеҠ жүҚи®©зҡ„дҪңе“Ғзҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢеҫ·еҗүиҚүеҶҷйҒ“пјҡвҖңвҖҳжӮҹвҖҷзҡ„иҝҮзЁӢе°ұжҳҜдёҚж–ӯи§Јеү–иҮӘе·ұпјҢйҮҚдј°иҮӘе·ұзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮиҝҷдёӯй—ҙд№ҹеҝ…йЎ»зҹҘйҒ“иҮӘе·ұзҡ„дёӘжҖ§пјҢжҮӮеҫ—иҮӘе·ұзҡ„иғғйҖӮеҗҲе®№зәід»Җд№Ҳж ·зҡ„йҘӯиҸңпјҢеҸӘжңүжҮӮеҫ—еҸ–иҲҚпјҢдәҶи§ЈиҮӘе·ұж°”иҙЁзҡ„дҪң家жүҚиғҪеҪўжҲҗд»–дёҚеҗҢдәҺеҲ«дәәзҡ„йЈҺж јпјҢеҚ•дёҖзҡ„еҲӣдҪңйўҶеҹҹ并дёҚд»ЈиЎЁдҪңиҖ…иғҪеҠӣзҡ„еӨ§е°ҸпјҢвҖҳеҚҡйҮҮвҖҷзҡ„зӣ®зҡ„жҳҜдёәдәҶдё°ж¶ҰиҮӘе·ұпјҢжӣҙеҘҪең°дҝқжҢҒиҮӘе·ұзҡ„зӢ¬з«ӢжҖ§пјҢиҖҢдёҚжҳҜеңЁвҖҳеҚҡвҖҷдёӯж№®зҒӯиҮӘе·ұгҖӮвҖқиҝҷдәӣиҜӯиЁҖйғҪиҰҒж¶үеҸҠе…·дҪ“зҡ„иүәжңҜе®ЎзҫҺеҸҠе…¶ж„Ҹеҗ‘пјҢжҳҜйңҖиҰҒиҫғй«ҳзҡ„ж–ҮеӯҰзҫҺеӯҰзҡ„дҝ®е…»жүҚиғҪе®ҢжҲҗзҡ„гҖӮеҸҜи§ҒеҘ№е№іж—¶еңЁзҗҶи®әдҝ®е…»е’ҢдҪңе“Ғйҳ…иҜ»ж–№йқўйғҪдёӢдәҶдёҚе°‘е·ҘеӨ«гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫ·еҗүиҚүд»ҺдәӢзҡ„з ”з©¶еҜ№иұЎеӨҡжҳҜеҪ“д»ЈдҪң家гҖҒзҺ°еңЁд»Қ然еңЁд»ҺдәӢеҶҷдҪңзҡ„дҪң家гҖӮиҝҷе°ұиҰҒжұӮеҘ№еҝ…йЎ»еҜ№дёҚж–ӯеҸ‘еұ•зҡ„ж–°зҡ„ж–ҮеӯҰеүҚжІҝй—®йўҳжңүжүҖдәҶи§Је’ҢжҠҠжҸЎпјҢеҗҢж—¶д№ҹиҰҒйқўеҜ№е’Ңз ”з©¶дҪң家зҡ„е®һйҷ…гҖӮеңЁи°ҲеҲ°еӨҡжқ°еҚЎзҡ„еҲӣдҪңж—¶пјҢеҘ№еҰӮжӯӨеҶҷйҒ“пјҡвҖңеңЁз»ҸеҺҶдәҶеҲӣдҪңеҲқжңҹзҡ„з«ҘзЁҡиҲ¬зҡ„еҘҪеҘҮд№ӢеҗҺпјҢд»–дёҚеҶҚеҢҶеҝҷең°жҚЎжӢҫдёҖдәӣз”ҹжҙ»йӣ¶жҳҹзҡ„иЎЁиұЎжқҘеҒҡеҲӣдҪңзҡ„жЎҶжһ¶пјҢиҖҢжҳҜи“„з§ҜеҠӣйҮҸпјҢй•ҝж—¶й—ҙең°зӯүеҫ…жңүжңқдёҖж—Ҙзҡ„иҮӘ然жөҒйңІгҖӮд»–зҡ„иҝҷз§Қжңәжҷәе’ҢйқҷпјҢжӯЈжҳҜзӣ®еүҚи—Ҹж–Үе°ҸиҜҙеҲӣдҪңиҖ…жңҖйңҖиҰҒзҡ„вҖҳдј‘й—ІжңҹвҖҷгҖӮеӯҰдјҡеңЁвҖҳдј‘й—ІвҖҷдёӯеҺ»зӯүеҫ…жғ…ж„ҹзҡ„и§ҰеҸ‘пјҢеңЁи§ҰеҸ‘дёӯй“ёйҖ еҲӣдҪңзҡ„дёӘжҖ§пјҢеңЁдёӘжҖ§дёӯе®ҢзҫҺиҮӘиә«зҡ„йЈҺж јпјҢжҲ‘们зҡ„е°ҸиҜҙжүҚиғҪеңЁз¬¬дёүжһҒзҡ„еӨ©е№•дёҠй—ӘиҖҖзӢ¬зү№зҡ„е…үжҷ•пјҢж„ҝжҲ‘们е№ҙиҪ»зҡ„дҪң家йғҪиғҪжңүиҝҷж®өиҷ”иҜҡзҡ„зӯүеҫ…ж—¶й—ҙгҖӮвҖқз ”з©¶дҪңе“Ғеҝ…йЎ»з ”з©¶дҪң家пјҢж·ұйҖҸең°дәҶи§ЈдҪң家жӣҙжңүеҠ©дәҺдәҶи§ЈдҪңе“ҒгҖӮеҲӣдҪңйңҖиҰҒеӮЁеӨҮпјҢеҚідҪңиҖ…жүҖиЁҖд№ӢвҖңдј‘й—ІжңҹвҖқпјҢдёҖж—Ұзјәе°‘з”ҹжҙ»е’ҢзҒөж„ҹпјҢе°ұиҰҒе‘ҠиҜүиҮӘе·ұвҖңдёҚзЎ¬еҶҷвҖқвҖ”вҖ”зЎ¬еҶҷпјҢеҸӘиғҪз ҙеқҸиүәжңҜпјҢиҝҷд№ҹжҳҜиүәжңҜеҲӣдҪңжүҖиҰҒйҒөеҫӘзҡ„йҮҚиҰҒ规еҫӢгҖӮеӣ дёәж–ҮеӯҰеҲӣдҪңж¶үеҸҠзҡ„дёҚд»…д»…жҳҜиүәжңҜдҝ®е…»й—®йўҳпјҢжңүдәӣеҠҹеӨ«еңЁиүәжңҜдҝ®е…»д№ӢеӨ–пјҢзңӢдёҠеҺ»еҸҜжңүеҸҜж— пјҢе®һйҷ…еҚҒеҲҶйҮҚиҰҒгҖӮ

гҖҖгҖҖжІЎжңүжҖқжғіпјҢе°ұжІЎжңүиҜ„и®әпјӣжІЎжңүзҗҶи®әпјҢе°ұжІЎжңүи§Јеү–зҡ„й”ӢеҲғгҖӮиҜ„и®ә家йҰ–иҰҒзҡ„жҳҜиҰҒжңүиҮӘе·ұзҡ„жҖқжғіе’ҢзҗҶи®әпјҢ并зҶҹзҹҘиҜ„и®әеҜ№иұЎзҡ„ж–ҮеҢ–иғҢжҷҜпјҢжүҚиғҪжңүж•Ҳең°иҝӣиЎҢеҲҶжһҗз ”з©¶е’Ңж¬ЈиөҸпјҢеҸӘжңүиҮӘе·ұжңүеўғз•ҢпјҢжүҚиғҪзңӢеҲ°еҲ«дәәзҡ„еўғз•ҢпјӣеҖҳиӢҘиҮӘе·ұж— еўғз•ҢпјҢе°ұеҫҲйҡҫеҸ‘зҺ°еҲ«дәәзҡ„еўғз•ҢгҖӮеңЁеҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әдёӯпјҢжҲ‘й«ҳе…ҙең°зңӢеҲ°пјҢеҘ№жҳҜеңЁе°ҪйҮҸз”ЁиҮӘе·ұзҡ„зҹҘиҜҶиЎЎйҮҸдҪң家гҖҒиҜ„и®әдҪң家пјӣеҘ№еңЁз”ЁиҮӘе·ұзҡ„зҗҶи®әе’Ңи§ҶйҮҺеҺ»зңӢеҫ…дҪңе“ҒпјҢзңӢеҫ…дҪң家пјӣеҘ№еңЁз”ЁиҮӘе·ұи®ӨдёәжӯЈзЎ®зҡ„жғ…еҝ—е’Ңи§ӮеҝөеҺ»иҜ„еҲӨдҪңе“ҒгҖҒеј•еҜјдҪң家гҖӮзңҹжӯЈзҡ„жңүд»·еҖјзҡ„иҜ„и®әзҡ„йҡҫзӮ№д№ҹеңЁдәҺжӯӨгҖӮиҜҡеҰӮдҪң家жҳҜжғіз”ЁиҮӘе·ұзҡ„дҪңе“ҒпјҲдҪңе“Ғдёӯзҡ„дәәзү©гҖҒж„ҸеўғгҖҒи§ӮеҝөгҖҒжҖқжғізӯүпјүеҪұе“ҚиҜ»иҖ…пјҢиҜ„и®ә家еҚҙеңЁз”ЁиҮӘе·ұзҡ„жҖқжғізҗҶи®әгҖҒзҫҺеӯҰи§ӮеҝөеҺ»еҪұе“ҚиҜ»иҖ…гҖҒеј•еҜјдҪң家гҖҒеҲҶжһҗе’ҢиҰҒжұӮдҪңе“ҒгҖӮиүәжңҜжңүиүәжңҜзҡ„иүҜеҝғпјҢиҜ„и®әд№ҹжҳҜжңүиҜ„и®әзҡ„иүҜеҝғгҖӮиҝҷдёӘиүҜеҝғе°ұеңЁдәҺи®ІзңҹиҜқвҖ”вҖ”дё–з•ҢдёҠжІЎжңүеҚҒе…ЁеҚҒзҫҺзҡ„дҪң家гҖҒд№ҹжІЎжңүеҚҒе…ЁеҚҒзҫҺзҡ„дҪңе“ҒпјҢеӣ жӯӨиҜ„и®ә家йңҖиҰҒжңүеӢҮж°”зӣҙйқўдҪңе“Ғзҡ„жҲҗе°ұе’ҢдјҳзӮ№пјҢд№ҹиҰҒжңүеӢҮж°”зӣҙйқўдҪңе“Ғзҡ„еӨұиҙҘе’ҢдёҚи¶ігҖӮжңүж—¶еҖҷжү№иҜ„жҜ”иөһзҫҺжӣҙе…·дҪ“жӣҙжңүд»·еҖјпјҢеҸҚеҜ№жҜ”ж”ҜжҢҒжӣҙе…·жңүж•ҷиӮІж„Ҹд№үгҖӮдҪңиҖ…дёҚдҪҶеңЁеҲҶжһҗгҖҒж¬ЈиөҸдҪң家们зҡ„дҪңе“ҒпјҢд№ҹеңЁеҲҶжһҗдёӯжҢҮеҮәе…¶дёҚи¶іпјҢз”ҡиҮіз»ҷеҮәеҝ…иҰҒзҡ„жү№иҜ„гҖӮ

гҖҖгҖҖеҫ·еҗүиҚүзҡ„иҜ„и®әпјҢд№ҹеӯҳеңЁзқҖдёҖдәӣдёҚи¶іпјҢдё»иҰҒжҳҜжғ…ж„ҹжҖ§гҖҒж–ҮеӯҰжҖ§зҡ„иҜӯиЁҖиҝҮеӨҡпјҢдёҖж–№йқўе®ғеўһејәдәҶдҪңе“Ғзҡ„еҸҜиҜ»жҖ§е’Ңж„ҹжҹ“еҠӣпјӣеҸҰдёҖж–№йқўеҫҖеҫҖдҪҝжҖқз»ӘжёёзҰ»дәҺеҲҶжһҗеҜ№иұЎд№ӢеӨ–пјҢжҲ–еӨұеҺ»иҜ„и®әж–Үз« еә”жңүзҡ„з®ҖжҚ·гҖҒжҳҺжҷ°гҖҒеҮҶзЎ®гҖӮ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖдё№зҸ жҳӮеҘ”

гҖҖгҖҖ2010е№ҙ10жңҲ23ж—Ҙ

жү№иҜ„зҡ„иҜ—жҖ§дёҺиҜ—жҖ§зҡ„жү№иҜ„иҖ…

В В В В В В В вҖ”вҖ”и®°иҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰи—ҸеӯҰеӯҰйҷўеҫ·еҗүиҚүж•ҷжҺҲ

гҖҖгҖҖвҖңеңЁиҝҷдёӘз”ұеӨҡз§Қз”ҹе‘ҪеҪўжҖҒжһ„зӯ‘зҡ„дё–з•ҢйҮҢпјҢжҜҸдёҖдёӘз”ҹе‘Ҫзҡ„жқҘжқҘеҫҖеҫҖпјҢж— и®әжҳҜе№ёзҰҸпјҢиҝҳжҳҜз—ӣиӢҰпјӣж— и®әжҳҜжҒ’д№…пјҢиҝҳжҳҜзҹӯжҡӮпјҢе®ғзҡ„иҜһз”ҹгҖҒеӯҳеңЁгҖҒдәІжғ…гҖҒзҲұжғ…гҖҒз”ҡиҮіжӯ»дәЎпјҢйғҪжҳҜжҲ‘们дҪ“йӘҢз”ҹе‘ҪиҝҮзЁӢдёӯдёҚеҸҜеӨҚеҲ¶зҡ„жҜҸдёҖйҒ“йЈҺжҷҜзәҝпјҢжҳҜзәўе°ҳдё–з•ҢйҮҢзҒөдёҺиӮүзІҫеҝғй•ӮеҲ»зҡ„дёҖе№…е№…зӢ¬з«Ӣзҡ„з”»йқўгҖӮеңЁжғ…ж„ҹиүІеҪ©ејәзғҲзҡ„и®ӨзҹҘдёӢпјҢеҜ»жүҫжҲ‘们зҘһжҖ§зҡ„家еӣӯпјҢж –жҒҜжҲ‘们еҘ”жіўзҡ„иә«еҝғпјҢеү”йҷӨжҲ‘们世дҝ—зҡ„йҷӢи§ҒпјҢеҜ»жүҫз”ҹжҙ»еңЁжҲ‘们еҝғзҒөз•ҷдёӢзҡ„дёҖйҒ“йҒ“з”ҹе‘Ҫзҡ„еҲ’з—•пјҢжҳҜзҺ°д»ЈдәәпјҢе°Өе…¶жҳҜжҲ‘们зҡ„йқ’е№ҙдҪң家们审зҫҺзҡ„зӣ®е…үжҠ•е°„еҮәжқҘзҡ„дёҖз§Қж·ұеҲҮзҡ„е…іжіЁгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷжҳҜеҫ·еҗүиҚүеңЁеҘ№иҝ‘жңҹеҮәзүҲзҡ„ж–ҮеӯҰиҜ„и®әдё“и‘—гҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢдёҖд№ҰдёӯеҜ№и—Ҹж—ҸдҪң家зҡ„иҜ„и®әиҜӯгҖӮдёҺи®ёеӨҡдё“дёҡзҡ„иҜ„и®ә家дёҚеҗҢпјҢеҘ№зҡ„ж–Үз« жІЎжңүвҖңиЈӮеҸҳвҖқејҸзҡ„еӨ§иө·еӨ§иҗҪпјҢд№ҹжІЎжңүзҜҮе№…еҶ—й•ҝзҡ„ж·ұеҘҘзҗҶи®әгҖӮд»ҺдәӢеҪ“д»Јж–ҮеӯҰз ”з©¶иҝ‘дәҢеҚҒе№ҙпјҢеҘ№зҡ„иҜ„и®әе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзқҖдёҖз§ҚеқҮеҢҖзҡ„иҠӮеҘҸпјҢдёҖз§ҚзЁіе®ҡзҡ„зҫҺеӯҰиҝҪжұӮпјҢдёҖз§Қж·ұеҺҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж„ҹжғ…пјҢдёҖз§Қжҷ¶иҺ№жҳҺдә®зҡ„еҸҷиҝ°йЈҺж јгҖӮеҘ№е§Ӣз»ҲдҝЎеҘү并еқҡе®ҲиҜ„и®әжңҖжң¬иҙЁзҡ„йҒ“еҫ·дёҺдјҰзҗҶпјҢдёҺеҘ№иҜ„и®әзҡ„дҪң家дёҖиө·пјҢеҫңеҫүдәҺй«ҳеҺҹзҡ„и“қеӨ©зҷҪдә‘д№ӢдёӢпјҢе’Ң他们дёҖиө·ж„ҹеҸ—ж•…еңҹгҖҒ家еӣӯгҖҒдәІжғ…е’ҢжҜҚиҜӯз»ҷдәҲиҝҷдәӣдҪң家们зҡ„з”ҹе‘ҪжҝҖжғ…дёҺе°ҠдёҘпјҢж„ҹеҸ—йӮЈдәӣе№іеҮЎж•…дәӢдёӯжңҙзҙ иҖҢзңҹе®һзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮеҘ№и®ӨдёәпјҢйӮЈдәӣеҜ№з”ҹжҙ»е……ж»ЎдәҶзңҹжӯЈе®Ҫе®№гҖҒ敬з•ҸдёҺж„ҹжҒ©д№Ӣеҝғзҡ„дәәпјҢйӮЈдәӣдёҺиҮӘ然е’ҢзқҰзӣёеӨ„жңҖжңҙе®һз”ҹжҙ»зҡ„жӯҢиҖ…е’ҢдҪ“йӘҢиҖ…пјҢжүҚеҘ‘еҗҲеҘ№еҝғзӣ®дёӯжңҖзәҜзІ№гҖҒжңҖжң¬иүІзҡ„ж–ҮеӯҰжҖ§гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1963е№ҙ8жңҲпјҢеҫ·еҗүиҚүеҮәз”ҹеңЁз”ҳиӮғз”ҳеҚ—еҗҲдҪңеёӮпјҢеӣ зҲ¶жҜҚе·ҘдҪңзҡ„е…ізі»пјҢеҘ№зҡ„з«Ҙе№ҙеңЁеӨҸжІігҖҒеҗҲдҪңд№Ӣй—ҙиҫ—иҪ¬еәҰиҝҮгҖӮ8еІҒж—¶жҜҚдәІйҖҒеҘ№еҲ°еӨҸжІіеҺҝ第дәҢе°ҸеӯҰиҜ»д№ҰпјҢеҘ№еҚ°иұЎжңҖж·ұзҡ„жҳҜзҸӯдё»д»»иҖҒеёҲй»„иҺүиҗҚгҖӮдёҺи®ёеӨҡеҺҝеҹҺдёҠзҡ„иҖҒеёҲдёҚдёҖж ·пјҢй»„иҖҒеёҲйқўиІҢжё…з§ҖдҝҠзҫҺпјҢзҡ®иӮӨзҷҪзҡҷпјҢеҘ№е’Ңи”јеҸҜдәІпјҢи„ёдёҠжҖ»жҳҜеёҰзқҖжё©жҡ–зҡ„笑容гҖӮеҘ№ж•ҷзҡ„иҜӯж–ҮиҜҫпјҢеҰҷи¶ЈжЁӘз”ҹпјҢиҜҫе ӮдёҠеӯҰз”ҹ们жҖ»жҳҜиў«еҘ№жңүи¶Јзҡ„ж•…дәӢеҗёеј•гҖӮзӣҙеҲ°д»ҠеӨ©пјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳиҜҙпјҢеҘ№иүҜеҘҪзҡ„иҜӯж–ҮеҹәзЎҖпјҢе°ұжҳҜеңЁдёҖдёӘе°ҸеҺҝеҹҺзҡ„еӯҰж Ўдёӯжү“дёӢзҡ„пјҢиҖҢй»„иҖҒеёҲжҳҜеҘ№и®°еҝҶжңҖж·ұзҡ„е°ҸеӯҰиҖҒеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ В еӨҸжІіеҺҝжҳҜеҫ·еҗүиҚүз«Ҙе№ҙи®°еҝҶдёӯжңҖзҫҺзҡ„ең°ж–№гҖӮе°ҸеӯҰж—¶еӣ зҲ¶дәІиў«дёӢж”ҫеҲ°вҖңдә”дёғвҖқе№Іж ЎеҠіеҠЁж”№йҖ пјҢеҘ№и·ҹйҡҸзҲ¶жҜҚдҪҸеңЁжӢүеҚңжҘһеҜәеӨ§з»Ҹе Ӯе№ҝеңәж—Ғиҫ№дёҖеә§еҪ“ж—¶е·Із»ҸжІЎжңүеғ§дәәзҡ„еӨ§йҷўйҮҢгҖӮеҪ“ж—¶зҡ„жӢүеҚңжҘһеҜәйҷӨдәҶеҮ дёӘеӨ§еһӢзҡ„з»Ҹж®ҝд№ӢеӨ–пјҢеғ§иҲҚеҮ д№Һиў«жҚЈжҜҒпјҢеҲ°еӨ„жҳҜеәҹејғзҡ„ж°ҙдә•е’Ңж®Ӣз ҙзҡ„з“Ұз ҫгҖӮзҲ¶дәІзҷҪеӨ©еңЁвҖңдә”дёғвҖқе№Іж ЎеҠіеҠЁпјҢжҷҡдёҠдёҖеӣһ家пјҢдёҖе®ҡйҰ–е…ҲиҰҒжЈҖжҹҘеҘ№зҡ„дҪңдёҡпјҢеҸ®еҳұеҘ№еҘҪеҘҪеӯҰд№ гҖӮд№ҹи®ёжҳҜжӣҫз»ҸеҪ“иҝҮеғ§дҫЈзҡ„зјҳж•…пјҢзҲ¶дәІеҜ№иҮӘе·ұйӮЈж®өз”ҹжҙ»е……ж»ЎдәҶжё©жҡ–зҡ„еӣһеҝҶпјҢз»Ҹеёёи®Із»ҷеҘ№еҜәеәҷйҮҢзҡ„и®ёеӨҡж•…дәӢгҖӮеҫ·еҗүиҚүиҝҳдҫқзЁҖи®°еҫ—пјҢеҘ№еёёе’Ңдјҷдјҙ们еңЁеӨ§з»Ҹе Ӯзҡ„иө°е»ҠдёӯзҺ©иҖҚпјҢз»Ҹе ӮеӨ§ж®ҝзҡ„йЈһжӘҗдёҠжҖ»жҳҜиҗҪж»ЎдәҶзҷҪиүІе’ҢзҒ°иүІзҡ„йёҪеӯҗпјҢж—Ғиҫ№дёҖдёӘж·ұй”Ғзҡ„еӨ§ж®ҝйҮҢпјҢжңүж—¶еҒ¶е°”дјҡеҮәжқҘдёҖдҪҚдёҚз©ҝиўҲиЈҹзҡ„й•ҝиҖ…пјҢд»–йқўзӣ®ж…Ҳе–„пјҢд»ҺдёҚејҖеҸЈиҜҙиҜқпјҢжүӢйҮҢжӢҝзқҖдёҖеӨ§жҠҠйҮ‘иүІзҡ„йІңиҠұпјҢж”ҫеңЁй—ЁеҸЈзҡ„зҹійҳ¶дёҠпјҢеҸҲжҺ©й—ЁиҖҢеҺ»гҖӮеҘ№е’Ңе°Ҹдјҷдјҙ们е°ұдёҖжӢҘиҖҢдёҠпјҢжҠҠиҠұжңөжӢҝеӣһ家жҸ’еңЁзҪҗеӨҙ瓶дёӯгҖӮзҷҪйёҪгҖҒйІңиҠұпјҢиҝҳжңүе‘је•ёиҖҢиҝҮзҡ„йЈҺпјҢд»ҘеҸҠйӮЈдҪҚе№ҙй•ҝзҡ„еғ§дәәпјҢжҳҜеҫ·еҗүиҚүз«Ҙе№ҙи®°еҝҶдёӯжңҖж·ұзҡ„еҚ°иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1980е№ҙпјҢеҘ№иҖғеҸ–дәҶеҪ“ж—¶зҡ„иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰеӯҰйҷўе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰдё“дёҡпјҢеҪ“и®ёеӨҡдәәжӢҝзқҖеӨ§еӯҰеҪ•еҸ–йҖҡзҹҘд№ҰејҖеҝғ欢笑зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҘ№еҚҙзҠҜдәҶйҡҫгҖӮеҲ°иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўеҺ»еӯҰи—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰдё“дёҡпјҢиҝҷеҜ№дәҺдёҖзӣҙеңЁжұүж–ҮеӯҰж ЎиҜ»д№Ұзҡ„еҘ№жқҘиҜҙпјҢж— з–‘е……ж»ЎдәҶжӢ…еҝ§гҖӮй«ҳиҖғеҝ—ж„ҝжҳҜзҲ¶дәІд»ЈеҘ№еЎ«еҶҷзҡ„пјҢи®©еҘіе„ҝеӯҰд№ иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹзҡ„иҜӯиЁҖж–Үеӯ—пјҢеңЁзҲ¶дәІзңӢжқҘиҝҷжҳҜеӨ©з»Ҹең°д№үзҡ„дәӢпјҢд№ҹжҳҜйӣ·жү“дёҚеҠЁзҡ„йҖүжӢ©гҖӮж»ЎжҖҖзқҖеҝҗеҝ‘дёҚе®үзҡ„еҝғпјҢеҘ№жқҘеҲ°е…°е·һпјҢз»ҸиҝҮдёҖдёӘеӨҡжңҲзҡ„еӯҰд№ еҗҺпјҢеҘ№зҡ„йЎҫиҷ‘е°ұжү“ж¶ҲдәҶгҖӮеҪ“ж—¶еҸӘжңү26дҪҚеҗҢеӯҰзҡ„зҸӯзә§пјҢеҠ дёҠеҘ№дјҡи®ІжҜҚиҜӯзҡ„еҸӘжңү5гҖҒ6дәәпјҢеҘ№дёҖдёӢеӯҗжңүдәҶиҮӘдҝЎгҖӮд»Һи—Ҹж–ҮжӢјиҜ»ејҖе§ӢеӯҰиө·пјҢеҘ№еҘӢеҠӣжӢјжҗҸпјҢдёҚж•ўжңүдёҖдёқжҮҲжҖ пјҢеӯҰж Ўдёә他们е®үжҺ’дәҶи—Ҹжұүе…јйҖҡзҡ„иҖҒеёҲпјҢзҸӯдё»д»»еҮ д№ҺжҜҸеӨ©йғҪжҠҪжҹҘж—©жҷҡиҮӘд№ пјҢеҘ№е’ҢеҗҢеӯҰ们дёҖиө·дҪ иҝҪжҲ‘иө¶пјҢз»Ҹеёёи·‘еҲ°йҡ”еЈҒзҡ„иҝӣдҝ®зҸӯдёҠеҗ¬иҜҫпјҢиҝҳиҮӘе·ұжүҫиҖҒеёҲиЎҘиҜҫгҖӮе°ұиҝҷж ·пјҢеӣӣе№ҙеҗҺеҘ№д»Ҙе…ЁзҸӯ第дёҖеҗҚзҡ„жҖ»жҲҗз»©жҜ•дёҡгҖӮеҫ·еҗүиҚүиҜҙпјҡвҖңжҲ‘дёҚеҗҢдәҺзҺ°еңЁзҡ„и®ёеӨҡи—Ҹж—Ҹеӯ©еӯҗпјҢ他们иғҪеӨҹд»Һе°Ҹе№ёиҝҗең°жҺҘеҸ—иҮӘе·ұжҜҚиҜӯзҡ„ж•ҷиӮІгҖӮиҖҢжҲ‘жҳҜдёҖдёӘеӣһеҪ’иҖ…пјҢд»ҠеӨ©иғҪеӨҹеңЁдёӨз§ҚиҜӯиЁҖж–ҮеҢ–дёӯиҮӘз”ұиЎҢиҝӣпјҢжҲ‘жңҖж„ҹи°ўзҡ„жҳҜжҲ‘зҡ„зҲ¶дәІпјҢжҳҜд»–и®©иҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝе®ҢжҲҗдәҶзңҹжӯЈд»ҺеҝғзҗҶдёҠгҖҒзІҫзҘһдёҠеҜ№жҜҚдҪ“ж–ҮеҢ–зҡ„еҪ’иҝ”гҖӮвҖқеҗҢж ·пјҢеҘ№д№ҹж¬Јж…°иҮӘе·ұжӣҫз»Ҹиө·жӯҘиө°иҝҮзҡ„жүҖжңүеӯҰд№ иҝҮзЁӢпјҢж„ҹи°ўеҹ№иӮІиҮӘе·ұзҡ„иҖҒеёҲпјҢеҜ№иҝҮеҺ»зҡ„еӯҰд№ дёҺз”ҹжҙ»пјҢеҘ№е……ж»ЎдәҶ敬ж„ҸдёҺж„ҹжҒ©гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1984е№ҙеҲ°1993е№ҙпјҢеҫ·еҗүиҚүеңЁз”ҳеҚ—е·һж”ҝеәңзј–иҜ‘еұҖд»ҺдәӢеҸӨзұҚж–ҮзҢ®ж•ҙзҗҶе’Ңзҝ»иҜ‘е·ҘдҪңпјҢеҘ№жҖҖжҸЈзқҖзҗҶжғіпјҢеҠӘеҠӣе·ҘдҪңпјҢеҸӮеҠ иҝҮзі»еҲ—зҡ„и—Ҹж–ҮеҸӨзұҚж–ҮзҢ®зҡ„зј–зӣ®зҝ»иҜ‘гҖҒе…Ёе·һи—ҸиҜӯж–Үжҷ®еҸҠжЈҖжҹҘе·ҘдҪңе’ҢдёӨдјҡзҡ„ж–Үеӯ—гҖҒеҸЈеӨҙзҝ»иҜ‘пјҢиҝҳеҸӮеҠ дәҶгҖҠз”ҳеҚ—и—Ҹж—ҸиҮӘжІ»е·һе·һеҝ—гҖӢзҡ„зј–еҶҷе’Ңе·һж”ҝеҚҸж–ҮеҸІиө„ж–ҷзҡ„зҝ»иҜ‘гҖӮе·ҘдҪңд№ӢдҪҷпјҢеҘ№зқҖжүӢзҝ»иҜ‘дәҶи—Ҹж—ҸеҪ“д»Ји‘—еҗҚдҪң家з«Ҝжҷәеҳүзҡ„иҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮпјҢе…¶дёӯпјҢгҖҠе°Ҹи·ҜгҖӢе’ҢгҖҠйЈҺ姑еЁҳгҖӢиў«иҜ‘жҲҗжұүж–ҮеҗҺеҸ—еҲ°и®ёеӨҡеҘҪиҜ„пјҢеҘ№иҝҳдёҺдәәеҗҲдҪңзҝ»иҜ‘дәҶи‘—еҗҚеӯҰиҖ…жӣҙзҷ»зҫӨеҹ№зҡ„жёёи®°гҖҠйҮ‘иүІзҡ„з–ҶеҹҹгҖӢгҖӮеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖҒгҖҠиҘҝи—Ҹз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠж јжЎ‘иҠұгҖӢзӯүжқӮеҝ—еҸ‘иЎЁдәҶдёҖзі»еҲ—еӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮиҝҷж®өж—¶й—ҙеҺҶз»ғпјҢдёәеҘ№д»ҠеҗҺд»ҺдәӢж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶е’Ңе…ёзұҚзҝ»иҜ‘жү“дёӢдәҶдёҖдёӘеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1986е№ҙеҲ°1988е№ҙпјҢеҘ№иў«еҚ•дҪҚжҙҫеҲ°дёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰиҝӣдҝ®гҖӮеҪ“ж—¶еӣҪ家民委委жүҳдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰжүҝеҠһдәҶе…ЁеӣҪ第дёҖеұҠе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеҸӨзұҚж•ҙзҗҶиҝӣдҝ®зҸӯпјҢеңЁеҢ—дә¬зҡ„дёӨе№ҙж—¶й—ҙеҶ…пјҢеҘ№зі»з»ҹеӯҰд№ дәҶж°‘ж—ҸеҸӨзұҚж–ҮзҢ®ж•ҙзҗҶгҖҒи—Ҹжұүзҝ»иҜ‘гҖҒж°‘ж—ҸеӯҰйҖҡи®әгҖҒж ЎеӢҳеӯҰгҖҒзүҲжң¬зӣ®еҪ•еӯҰдёҺеҺҶеҸІж–ҮзҢ®зӯүеӯҰ科зҗҶи®әзҹҘиҜҶпјҢеңЁиҝҷдёӘжңү27дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—ҸеӯҰе‘ҳзҡ„зҸӯзә§йҮҢпјҢеҘ№зҡ„зҹҘиҜҶи§ҶйҮҺеҫ—еҲ°дәҶејҖжӢ“пјҢеӯҰ科еҹәзЎҖдёҚж–ӯеҠ ејәпјҢеҘ№дәҶи§ЈеҲ°жӣҙеӨҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–йЈҺдҝ—пјҢж„ҹеҸ—еҲ°дәҶж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–еӨҡе…ғдё°еҜҢзҡ„ж— з©·йӯ…еҠӣгҖӮжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚдёҺеӨҡж°‘ж—ҸеҗҢеӯҰе’ҢзқҰзӣёеӨ„зҡ„еІҒжңҲпјҢжҪң移й»ҳеҢ–ең°еҪұе“ҚдәҶеҘ№еҗҺжқҘеҜ№еӨҡе…ғж–ҮеҢ–зҡ„е…іжіЁпјҢд№ҹдҪҝеҘ№з§ҜзҙҜдәҶдёҚе°‘ж–ҮеҢ–жҜ”иҫғзҡ„з»ҸйӘҢе’ҢеӨҡйҮҚж–ҮеҢ–зҡ„дҪ“йӘҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ В 1993е№ҙ8жңҲпјҢеҘ№и°ғеҲ°жҲҗйғҪпјҢеңЁиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰејҖе§ӢдәҶдәәз”ҹзҡ„第дәҢж¬Ўиө·иҲӘгҖӮвҖңи—ҸзҸҚеҘҮдәҺиғёжҖҖпјҢи•ҙй’ҹз§ҖдәҺзңүе®ҮвҖқзҡ„жҲҗйғҪе№іеҺҹпјҢжҺҘзәідәҶи®ёеӨҡеғҸеҫ·еҗүиҚүиҝҷж ·жқҘиҮӘдә”ж№–еӣӣжө·зҡ„дәәпјҢеңЁд»ҘвҖңе’ҢеҗҲеҒ•д№ пјҢиҮӘдҝЎиҮӘејәвҖқдёәж Ўи®ӯзҡ„иҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰпјҢеҘ№еҜ»жүҫеҲ°дәҶиҮӘе·ұеӯҰжңҜзҡ„зӣ®ж ҮпјҢжҠҠиҮӘе·ұ关注并зғӯзҲұзҡ„и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдҪңдёәз ”з©¶зҡ„йҮҚзӮ№пјҢе…ҲеҗҺж’°еҶҷ并еҮәзүҲдәҶгҖҠжӯҢиҖ…ж— жӮ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家дҪңе“ҒйҖүиҜ„гҖӢгҖҒгҖҠж—ҸзҫӨдә’еҠЁдёҺеӨҡе…ғеҲӣйҖ гҖӢпјҲеҗҲдҪңпјүгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸйҒ“еҫ·з ”究гҖӢгҖҒгҖҠеӣӣе·қи—ҸеҢәзҡ„ж–ҮеҢ–иүәжңҜгҖӢгҖҒгҖҠиҜ—ж„Ҹең°ж –еұ…вҖ”вҖ”еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҝғи·ҜеҺҶзЁӢгҖӢгҖҒгҖҠеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家еҸҢиҜӯеҲӣдҪңз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰжү№иҜ„гҖӢзӯү7йғЁи‘—дҪңгҖӮеҘ№зҡ„еҪ“д»Ји—Ҹж—ҸдҪң家дҪңе“ҒиҜ„и®әпјҢй’ҲеҜ№дёӯеӣҪеҪ“д»Јж–ҮеӯҰзјәе°‘е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжҜҚиҜӯдҪң家иҜ„и®әзҡ„зҺ°зҠ¶пјҢйҖүжӢ©дәҶиҮӘе…«еҚҒе№ҙд»Јиө·еңЁи—Ҹж—ҸжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰдёҠеҲӣдҪңжҲҗз»©зӘҒеҮәгҖҒжҲҗжһңдё°еҜҢзҡ„еҚҒдҪҷдҪҚдҪң家пјҢиҝӣиЎҢдәҶе…Ёйқўзҡ„иҜ„и®әпјҢиў«еҗҢиЎҢ专家称дёәжҳҜвҖң第дёҖж¬Ўе°ҶжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰзҪ®ж”ҫеңЁеҪ“д»Јж–ҮеҢ–зҡ„иҜқиҜӯе№іеҸ°дёҠпјҢеұ•зӨәдәҶжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰдё°еҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе’ҢзӢ¬зү№зҡ„е®ЎзҫҺзү№иҙЁгҖӮвҖқеҘ№зҡ„ж–ҮеӯҰжү№иҜ„иҜ—жҖ§иҖҢдёҚзјәд№ҸзҗҶжҖ§пјҢдёҚжҳҜжҠҪиұЎзҡ„еҜ№дәәиҝӣиЎҢеҪўиҖҢдёҠзҡ„жҖқиҖғпјҢиҖҢжҳҜжіЁйҮҚеңЁе…·дҪ“зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӯиҝӣиЎҢзҺ°е®һзҡ„и§ЈиҜ»пјҢе‘ҲзҺ°еҮәдёҖз§ҚвҖңиҜ—жҖ§зҡ„жү№иҜ„вҖқгҖӮйҷӨдәҶж–ҮеӯҰиҜ„и®әд»ҘеӨ–пјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳе……еҲҶеҸ‘жҢҘиҮӘе·ұеңЁи—Ҹжұүзҝ»иҜ‘ж–№йқўзҡ„зү№й•ҝпјҢзҝ»иҜ‘дәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷе®ҒзҺӣжҙҫйҮҚиҰҒе…ёзұҚгҖҠйҡҶй’Ұдёғе®қи—Ҹд№Ӣе®—иҪ®и—ҸгҖӢпјҢеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰз ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰеӯҰжҠҘгҖӢгҖҒгҖҠдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶гҖӢзӯүеӯҰжңҜеҲҠзү©дёҠеҸ‘иЎЁдәҶгҖҠи®ӨиҜҶйҳҝжқҘгҖӢгҖҒгҖҠеӨҡе…ғж–ҮеҢ–дё»д№үдёҺи—Ҹж—ҸжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰгҖӢгҖҒгҖҠеӨұиҗҪдёҺйҮҚжһ„гҖӢгҖҒгҖҠеҸӨе…ёеҗҚи‘—<иҺІиӢ‘жӯҢиҲһ>еҜ№и—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰзҡ„еҗҜзӨәгҖӢзӯү40еӨҡзҜҮи®әж–ҮгҖӮзҺ°дё»жҢҒеӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®гҖҠе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲдёӯи®әе№ҝйҮҠиҜ‘жіЁгҖӢпјҢеҸӮз ”еӣҪ家зӨҫ科еҹәйҮ‘йЎ№зӣ®2йЎ№пјҢзңҒйғЁзә§йЎ№зӣ®5йЎ№пјҢиҺ·еҫ—дёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶вҖңзҸ еі°еҘ–вҖқгҖҒе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰиҜ„и®әдјҳз§ҖеҘ–гҖҒеӣӣе·қзңҒж•ҷж”№йЎ№зӣ®дёҖзӯүеҘ–гҖҒиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰж•ҷеӯҰиҙЁйҮҸдәҢзӯүеҘ–е’ҢиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰйҰ–еұҠж•ҷеӯҰеҗҚеёҲгҖҒеӣӣе·қзңҒдјҳз§Җж•ҷеёҲзӯүиҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ

гҖҖгҖҖ В 2012е№ҙ6жңҲпјҢеӣӣе·қзңҒж•ҷиӮІйў‘йҒ“йҮҮи®ҝдәҶеҲҡеҲҡиў«иҜ„дёәзңҒдјҳз§Җж•ҷеёҲзҡ„еҫ·еҗүиҚүпјҢеҪ“и®°иҖ…й—®еҸҠеӯҰз”ҹеҝғзӣ®дёӯзҡ„иҝҷдҪҚиҖҒеёҲж—¶пјҢи®ёеӨҡеӯҰз”ҹиҜҙпјҡвҖңеҘ№жҳҜжҲ‘们жңҖ敬йҮҚзҡ„иҖҒеёҲпјҢеҘ№дёҚеҸӘжҳҜж•ҷз»ҷжҲ‘们зҹҘиҜҶпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜж•ҷз»ҷжҲ‘们方法пјҢж•ҷз»ҷжҲ‘们еҰӮдҪ•жҠҠзҹҘиҜҶеҢ–и§ЈжҲҗиҮӘе·ұзҡ„дәәж јдёҺе“ҒжҖ§гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В ж•ҷеёҲиҝҷдёӘеҗҚз§°пјҢеңЁи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯжҳҜдёӘзҘһеңЈзҡ„з§°и°“пјҢжҳҜе–„зҡ„ж„Ҹеҝөзҡ„ж’ӯжҙ’иҖ…е’Ңдәәз”ҹз»ҸйӘҢзҡ„йҳҗеҸ‘иҖ…гҖӮж•ҷеёҲйҰ–е…ҲиҰҒе…·еӨҮиүҜеҘҪзҡ„зҹҘиҜҶдҝ®е…»пјҢеҝ…йЎ»еҜ№еӯҰжңҜеҜ№зҹҘиҜҶиҰҒжңү敬з•Ҹд№ӢеҝғпјҢиҰҒжңүдёҖйў—зҲұзҡ„еҝғжҖҖе’Ңзјұз»»е№іе’Ңзҡ„еҝғзҒөеўғз•ҢгҖӮиҝҷж ·зҡ„дәәпјҢжүҚиғҪеӯҰд»ҘиҮҙиҝңпјҢдёҺдәәзӣёеӨ„жүҚиғҪеҰӮжІҗжҳҘйЈҺгҖӮдҪңдёәиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰйҰ–еұҠж•ҷеӯҰеҗҚеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүд»ҘиҮӘе·ұзЁіе®ҡзҡ„з ”з©¶ж–№еҗ‘е’Ңдё°еҜҢзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңпјҢеңЁиҜҫе Ӯж•ҷеӯҰдёӯеј•йўҶеӯҰз”ҹе…іжіЁеӯҰ科зҡ„еҸ‘еұ•дёҺеүҚжІҝзҹҘиҜҶпјҢеҘ№еҝ е‘ҠеӯҰз”ҹпјҡеҲқз”ҹзүӣзҠҠеә”иҜҘжҖ•иҷҺпјҢеӣ дёәиҝҷдёӘдё–з•ҢжҳҜд»ҘвҖңиҷҺвҖқ们зҡ„з»ҸйӘҢе»әжһ„зҡ„пјҢеңЁеӨ§еҠӣеј жү¬дёӘжҖ§иҮӘз”ұпјҢеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–дёҚеұ‘дёҖйЎҫгҖҒеҒҸжү§еӨҡдәҺзҗҶжҖ§зҡ„д»ҠеӨ©пјҢеҘ№е‘ҠиҜүиҝҷдәӣе№ҙиҪ»еӯҰз”ҹ们пјҡвҖңж•ҷе…»жҜ”ејәзЎ¬жӣҙжңүеҠӣйҮҸгҖӮжҲ‘们еә”иҜҘеҜ№иҮӘе·ұзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–ж»ЎжҖҖжё©жҡ–зҡ„敬ж„ҸпјҢиҖҢдёҚжҳҜдёҖе‘іең°иҝӣиЎҢжү№еҲӨжҲ–иҙЁз–‘вҖқгҖӮеңЁеҘ№дё»и®Ізҡ„гҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІгҖӢзҡ„иҜҫе ӮдёҠпјҢеҫ·еҗүиҚүжҖ»жҳҜйј“еҠұеӯҰз”ҹдёҚж–ӯйҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„зңјзқӣпјҢз”ЁзҹҘиҜҶеҺ»иҙҙиҝ‘еҺҶеҸІзҡ„зңҹзӣёпјҢиҖҢдёҚиҰҒзә з»“дәҺж–ҮеӯҰеңЁеҺҶеҸІдёҠи®ҫзҪ®зҡ„з§Қз§ҚжөӘжј«дёҺдј еҘҮпјҢеҲҶжё…и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІдёҠж–ҮеҸІе№¶йҮҚгҖҒд»Ҙж–Үиҝ°еҸІзҡ„дјҳдёҺејҠгҖӮеҘ№зҡ„иҜҫе ӮжҖ»жҳҜе……ж»ЎдәҶеҗҜеҸ‘дёҺдә’еҠЁпјҢж·ұеҸ—еӨ§е®¶ж¬ўиҝҺгҖӮгҖҠи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰеҸІгҖӢиҝҷй—ЁиҜҫд№ҹиў«иҜ„дёәеӣӣе·қзңҒзІҫе“ҒиҜҫзЁӢпјҢзӣ®еүҚе·Іе…ЁйғЁи§Ҷйў‘еҢ–пјҢиҝӣе…Ҙи¶…жҳҹж•°еӯ—еӣҫд№ҰйҰҶвҖңеҗҚеёҲи®ІеқӣвҖқж Ҹзӣ®гҖӮеҗҢж—¶еҘ№иҝҳж–°ејҖи®ҫдәҶгҖҠж–ҮеӯҰдәәзұ»еӯҰгҖӢгҖҒгҖҠи—Ҹж—ҸзҺ°еҪ“д»Јж–ҮеӯҰиҜ„и®әгҖӢзӯүиҜҫпјҢд»ҘиҮӘе·ұжүҺе®һзҡ„дё“дёҡеҠҹеә•е’ҢеӨҡеӯҰ科дә’еҠЁдәӨеҸүзҡ„ж•ҷеӯҰж–№жі•пјҢе®һи·өзқҖиҮӘе·ұвҖңеҗ„зҫҺе…¶зҫҺвҖқгҖҒвҖңзҫҺдәәд№ӢзҫҺвҖқзҡ„ж•ҷиӮІзҗҶеҝөгҖӮ

гҖҖгҖҖ В дҪңдёәдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеӯҰзЎ•еЈ«зӮ№зҡ„зЎ•еЈ«з”ҹеҜјеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳжүҝжӢ…зЎ•еЈ«з ”з©¶з”ҹзҡ„иҜҫзЁӢпјҢдё»и®ІвҖңж–ҮеӯҰзҗҶи®әз ”з©¶вҖқгҖҒвҖңи—Ҹж—ҸеҪ“д»Јж–ҮеӯҰеҲӣдҪңз ”з©¶вҖқгҖҒвҖңеӨ–еӣҪж–ҮеӯҰжҖқжҪ®вҖқзӯүиҜҫгҖӮеҘ№дёҘж јиҰҒжұӮеӯҰз”ҹпјҢеңЁеӯҰжңҜдёҠдёҚе…Ғи®ёеӯҰз”ҹжңүдёқжҜ«зҡ„йҖ еҒҮдёҺеҸ–е·§пјҢеҘ№иҜҙпјҡвҖңиҷҪ然зҺ°еңЁзӨҫдјҡдёҠжңүдёҚе°‘дәәеҸҜд»ҘжӢҝй’ұеҺ»дәӨжҳ“еӯҰжңҜпјҢеҸҜд»Ҙз”Ёй’ұеҺ»иөҺд№°еӯҰдҪҚпјҢдҪҶдҪңдёәдёҖдёӘжңӘжқҘд»ҺдәӢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–з ”з©¶зҡ„дәәжқҘиҜҙпјҢиҝҷжҳҜжңҖеҸҜиҖ»зҡ„дәӢгҖӮвҖқеҘ№иҰҒжұӮеӯҰз”ҹе…ҲеӯҰдјҡеҒҡдәәпјҢеҶҚеҺ»еҒҡеӯҰй—®пјҢеҗҰеҲҷд»»дҪ•е»әз«ӢеңЁзјәйҷ·дәәж јдёҠзҡ„зҹҘиҜҶеЎ”еҹәпјҢжңҖз»ҲйғҪдјҡе…ЁзӣҳеҖ’еЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ В зҲұеӣ ж–ҜеқҰжӣҫиҜҙиҝҮиҝҷж ·зҡ„иҜқпјҡзңҹжӯЈзҡ„ж•ҷиӮІжҲҗжһңпјҢе°ұжҳҜжҠҠеңЁеӯҰж ЎйҮҢеӯҰеҲ°зҡ„зҹҘиҜҶе…ЁйғЁеҝҳе®ҢеҗҺпјҢиҝҳиғҪз•ҷдёӢзҡ„йӮЈйғЁеҲҶдёңиҘҝгҖӮзңҹжӯЈзҡ„ж•ҷиӮІпјҢжҳҜзҲұзҡ„ж•ҷиӮІпјҢжҳҜи®©еӯҰз”ҹжҮӮеҫ—з”ҹе‘Ҫд№ӢзҲұгҖҒж–ҮеҢ–д№ӢзҫҺе’ҢдәәжҖ§д№Ӣе–„гҖӮд»Һеҫ·еҗүиҚүиҖҒеёҲзҡ„иә«дёҠпјҢжҲ‘们ж„ҹеҸ—еҲ°дәҶж•ҷиӮІзҡ„жё©еәҰпјҢж„ҹеҸ—еҲ°дәҶдёҖз§ҚеқҡејәиҖҢдёҚеӨұжё©жҹ”зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖ В еҫ·еҗүиҚүеёёиҜҙпјҡвҖңжҲ‘еңЁиҮӘе·ұзІҫеҠӣжңҖе……жІӣзҡ„ж—¶жңҹпјҢеҜ»жүҫеҲ°дәҶжңҖйҖӮеҗҲиҮӘе·ұзҡ„иҒҢдёҡпјҢжҲ‘жҳҜе№ёиҝҗиҖҢеҝ«д№җзҡ„гҖӮиғҪеӨҹдёҺиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зӣёдјҙз»Ҳз”ҹпјҢиғҪеӨҹдёҺиҮӘе·ұзҡ„еӯҰз”ҹе…ұеҗҢиҝӣжӯҘпјҢиҝҷжҳҜејҘи¶ізҸҚиҙөзҡ„зјҳеҲҶпјҢзҗҶеә”зҸҚжғңгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В иҝ‘еҮ е№ҙпјҢйҡҸзқҖе…ЁзҗғеҢ–дёҺж–ҮеҢ–еӨҡж ·еҢ–и¶ӢеҠҝзҡ„дёҚж–ӯеҸ‘еұ•пјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–д»Ҙе…¶дё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„еҶ…ж¶өе’ҢеҚҡеӨ§зІҫж·ұзҡ„зІҫзҘһпјҢе‘ҲзҺ°еҮәе·ЁеӨ§зҡ„еј еҠӣе’ҢеҪұе“ҚеҠӣгҖӮдҪңдёәдёҖеҗҚй«ҳж Ўж•ҷеёҲпјҢеҫ·еҗүиҚүж·ұж·ұж„ҹеҲ°вҖңд»Ҙж–ҮеҢ–дәәпјҢд»Ҙж–ҮиӮІдәәвҖқзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮеҘ№и®ӨдёәпјҢж°‘ж—Ҹй«ҳж ЎжҳҜеұ•зӨәе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„зӘ—еҸЈпјҢй«ҳж Ўж•ҷеёҲдёҚд»…жҳҜж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝиҖ…пјҢд№ҹзҗҶеә”жҳҜж–ҮеҢ–зҡ„дј ж’ӯиҖ…гҖӮеҘ№жҠҠиҮӘе·ұеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„ж„ҹжӮҹпјҢеҪ“дҪңдәӨжөҒе’ҢжІҹйҖҡзҡ„жЎҘжўҒгҖӮд»ҘиҮӘе·ұжүҺе®һзҡ„еӯҰжңҜжҖқжғідёәеҹәзӮ№пјҢеңЁиҘҝеҚ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰз»„з»ҮйғЁжүҝеҠһзҡ„еҗ„зұ»ж–ҮеҢ–з»јеҗҲиғҪеҠӣжҸҗеҚҮеҹ№и®ӯе·ҘдҪңдёӯпјҢеҘ№дҪңдёәйӘЁе№Іж•ҷеёҲпјҢдё»и®ІдәҶвҖңи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дёҺе’Ңи°җзӨҫдјҡвҖқгҖҒвҖңи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„еҪ“д»Јд»·еҖјвҖқзӯүдёәйўҳзҡ„еӯҰжңҜи®Іеә§иҝ‘20дҪҷеңәпјҲж¬ЎпјүпјҢж·ұеҸ—еӯҰе‘ҳ们зҡ„з§°иөһгҖӮи®ёеӨҡеӯҰе‘ҳеңЁиҮӘе·ұзҡ„еҝғеҫ—笔记дёҠз•ҷдёӢдәҶиҝҷж ·зҡ„иҜқиҜӯпјҡвҖңжӮЁжҳҜжҲ‘们仰慕зҡ„иҖҒеёҲпјҢжӮЁеңЁиҜҫе ӮдёҠеёҰз»ҷжҲ‘们зҡ„дёҚд»…д»…жҳҜи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„йӯ…еҠӣпјҢиҝҳжҳҜиҝҷдёӘж–ҮеҢ–жӣҫз»Ҹиў«еҝҪи§ҶиҝҮзҡ„е“ҒиҙЁпјҢжӮЁжҳҜдёҖдҪҚејҖжҺҳиҖ…вҖқгҖӮдёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘејҳжү¬и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–пјҢеұ•зӨәи—ҸеӯҰеӯҰйҷўзҡ„еӯҰ科зү№иүІпјҢеҫ·еҗүиҚүиҝҳе……еҲҶеҸ‘жҢҘиҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝпјҢз»“еҗҲдёҖдәӣйҮҚиҰҒзҡ„ж°‘ж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–иҠӮеәҶе’ҢеӨ§еһӢж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁпјҢдёәе…Ёж ЎеёҲз”ҹдё»и®ІдәҶвҖңзҮғзҒҜиҠӮдёҺе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲвҖқгҖҒвҖңзҺүж ‘ең°йңҮдёӯзҡ„з”ҹе‘Ҫе…ізҲұвҖқгҖҒвҖңйҳҝйҮҢд№ӢиЎҢдёҺеҺҹз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–еҜ№иҜқвҖқгҖҒвҖңи—Ҹж—ҸжҲҸеү§дёӯзҡ„ж–ҮеҢ–и§ЈиҜ»вҖқзӯүеӯҰжңҜи®Іеә§еҚҒдҪҷеңәгҖӮеҘ№иҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺе…¬е®үйғЁгҖҒжҲҗйғҪеҶӣеҢәдёҺиҘҝеҚ—ж°‘еӨ§иҒ”еҗҲжүҝеҠһзҡ„и—ҸжұүеҸҢиҜӯе№ІйғЁеҹ№и®ӯпјҢе§Ӣз»Ҳеқҡе®ҲиҮӘе·ұй•ҝжңҹд»ҘжқҘеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„дәІеҺҶдёҺж„ҹжӮҹпјҢеҘ№иҜҙвҖңдёҖдёӘж°‘ж—ҸиҰҒз«Ӣи¶ідәҺдё–з•Ңж–ҮеҢ–д№Ӣжһ—пјҢеҘ№зҡ„ж–ҮеҢ–жүҝжҺҘиҖ…们е°ұиҰҒжңүи¶іеӨҹзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘи§үгҖҒж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎдёҺиҮӘејәзҡ„ж·ұеҲ»и®ӨиҜҶпјҢиҰҒеҜ№иҮӘе·ұжҲ–е…¶д»–зҡ„ж–ҮеҢ–е§Ӣз»ҲдҝқжҢҒжІҹйҖҡдёҺдәӨжөҒзҡ„иғҪеҠӣпјҢеҸӘжңүиҝҷж ·пјҢжҲ‘们жүҚиғҪи·іеҮәж—ўдёҚиҮӘеӨ§еҸҲдёҚиҮӘеҚ‘зҡ„зӘ иҮјгҖӮеҪ“еҜ»жүҫеҲ°иҮӘе·ұж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зңҹжӯЈзҡ„д»·еҖјж—¶пјҢжүҚдјҡеӯҰдјҡдёҚж–ӯзҡ„еҸҚжҖқпјҢжүҚиғҪдёҺе…¶д»–зҡ„дёҚеҗҢж–ҮеҢ–еңЁдәәж–Үд»·еҖји§ӮдёҠеҸ–еҫ—е…ұиҜҶпјҢжүҚиғҪеҸ–й•ҝиЎҘзҹӯпјҢе’ҢзқҰзӣёеӨ„гҖӮвҖҳе’ҢиҖҢдёҚеҗҢвҖҷжүҚжҳҜдёӯеӣҪж–ҮеҢ–зҡ„ж ёеҝғгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ В еҰӮжһңиҜҙи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еғҸдёҖж Әж…ҲжӮІзҡ„иҺІиҠұпјҢжҖ»жҳҜеңЁе…үиҠ’дёӯз»Ҫж”ҫеҘ№зҡ„зҫҺдёҪпјҢжҝҖиҚЎиө·жҜҸдёҖдёӘжүҝжҺҘиҖ…еҜ№з”ҹе‘Ҫзҡ„敬зҲұе’Ңе®Ҫе®№зҡ„иҜқпјҢеҫ·еҗүиҚүе°ұжҳҜиҝҷдёӘж–ҮеҢ–зҡ„йўҶеҸ—иҖ…е’Ңиў«дҪ‘жҠӨиҖ…гҖӮдёҖдёӘдәәеҰӮжһңеёёд»Ҙж„ҹжҒ©е’ҢеҝҸжӮ”еҺ»еҪ’иҝ”зңҹеҝғгҖҒеҪ’иҝ”ж–ҮеҢ–жңҖжң¬зңҹзҡ„еӨ„жүҖпјҢйӮЈд№ҲжҲ‘们е°ұеҜ»жүҫеҲ°дәҶдёәд»Җд№ҲиҰҒеҮәеҸ‘зҡ„зӣ®зҡ„пјҢиҝҷе°ұжҳҜеҘ№зҡ„дҝЎд»°гҖӮеҜ№ж–ҮеӯҰеҜ№з”ҹжҙ»жң¬иә«зҡ„дҝЎд»°пјҢеҶіе®ҡдәҶеҘ№зҡ„д»·еҖји§Ӯе’Ңж–ҮеҢ–и§ӮгҖӮжҲ‘们еёҢжңӣиҝҷз§Қе……ж»ЎдәҶжё©жҡ–зҡ„дҝЎд»°пјҢж°ёиҝңйҷӘдјҙеңЁеҘ№зҡ„иә«иҫ№гҖӮгҖҖгҖҖ