йқ’жҺӘеңЁз§ҹдҪҸзҡ„е°ҸеұӢеҶ…

и—Ҹж—Ҹ姑еЁҳйқ’жҺӘжҳҜдёӯеҚҺе„ҝж…ҲдјҡиҘҝйғЁе„ҝз«Ҙж•‘еҠ©еҹәйҮ‘зҡ„дёҖеҗҚе…јиҒҢеҝ—ж„ҝиҖ…гҖӮеҘ№зҡ„家дҪҚдәҺжө·жӢ”2800еӨҡзұізҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёҠгҖӮ21еІҒйӮЈе№ҙпјҢзҺүж ‘йҒӯйҒҮејәзғҲең°йңҮпјҢеҘ№д»Һ家乡йқ’жө·зңҒжө·еҚ—е·һеҮәеҸ‘пјҢжҳҹеӨңй©°жҸҙпјҢжӢ…д»»зҒҫеҢәзҡ„жұүи—Ҹдә’иҜ‘е·ҘдҪңгҖӮеңЁжҠӨйҖҒдёҖдҪҚи—Ҹж—ҸжӮЈе„ҝжқҘдә¬жұӮеҢ»зҡ„зҒ«иҪҰдёҠпјҢйқ’жҺӘдёҺиҘҝйғЁе„ҝз«Ҙж•‘еҠ©еҹәйҮ‘зҡ„еҸ‘иө·дәәеҜ№дёқз»“зјҳгҖӮжӯЈжҳҜзңӢеҲ°дәҶйӮЈдәӣеҸҜжҖңеҸҲеҸҜзҲұзҡ„з—…еЁғеЁғпјҢйқ’жҺӘеҪ“еҚіж”№еҸҳдәҶиҮӘе·ұеҸӘеҒҡзҹӯжңҹеҝ—ж„ҝиҖ…зҡ„и®ЎеҲ’пјҢи·ҹйҡҸеҜ№дёқиёҸдёҠдәҶй•ҝжңҹеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎд№Ӣи·ҜгҖӮ

еңЁеҢ—дә¬з”ҹжҙ»зҡ„дёӨе№ҙй—ҙпјҢеҗ‘йқ’жҺӘжұӮеҠ©зҡ„и—Ҹж—ҸжӮЈиҖ…дёҚж–ӯгҖӮ究з«ҹдёәеӨҡе°‘дәәжӢ…еҪ“иҝҮзҝ»иҜ‘пјҢиҝһеҘ№иҮӘе·ұд№ҹж•°дёҚжё…гҖӮд»ҺжңҖеҲқзҡ„иҜӯиЁҖзҝ»иҜ‘еҲ°еҗҺжқҘиҠұиҙ№еӨ§йҮҸж—¶й—ҙзІҫеҠӣж—ҘеӨңйҷӘжҠӨпјҢйқ’жҺӘжҲҗдәҶиҝҷдәӣи—Ҹж—Ҹеӯ©еӯҗе’Ң家й•ҝеңЁеҢ—дә¬жңҖзҰ»дёҚејҖзҡ„“зҹҘеҝғдәә”гҖӮ

既然жҳҜе…јиҒҢеҝ—ж„ҝиҖ…пјҢйқ’жҺӘжҜҸжңҲд№ҹжңүиҮӘе·ұзҡ„з»ҸжөҺеҺӢеҠӣгҖӮеңЁеҒҡеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎд№ӢдҪҷпјҢеҘ№еҒҡиө·дәҶ“еҢ—дә¬еҖ’зҲ·”пјҢд»ҺеҠЁзү©еӣӯжү№еҸ‘жңҚиЈ…иҝҗеҫҖ家乡пјҢйқ жҜҸжңҲдёӨеҚғеӨҡе…ғзҡ„收зӣҠжқҘз»ҙжҢҒжҲҝз§ҹгҖӮеңЁеҢ—дә¬пјҢиҷҪ然ж—ҘеӯҗиҝҮеҫ—жё…иӢҰпјҢдҪҶеҘ№дҫқ然еқҡжҢҒзқҖиҮӘе·ұзҡ„йҖүжӢ©гҖӮ

иҝ‘ж—ҘпјҢи®°иҖ…жқҘеҲ°йқ’жҺӘз§ҹдҪҸзҡ„家дёӯгҖӮеңЁеҸӘжңүе…ӯдёғе№іж–№зұізҡ„е°ҸеұӢеҶ…пјҢйқ’жҺӘеёӯең°иҖҢеқҗпјҢеҗ‘и®°иҖ…еЁ“еЁ“йҒ“жқҘеҘ№зҡ„еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎж•…дәӢгҖӮ

еҝ—ж„ҝд№Ӣи·Ҝ

дәІеҺҶдёҖеңәең°йңҮ жҠ•иә«еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎ

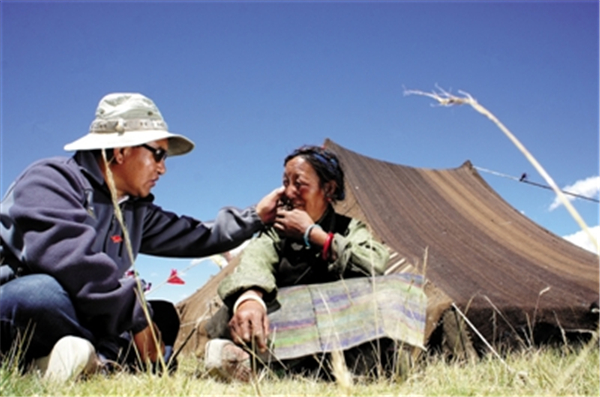

2010е№ҙзҺүж ‘ең°йңҮзҡ„еҪ“жҷҡпјҢйқ’жҺӘзӣҙеҘ”зҒҫеҢәеҺ»еҒҡеҝ—ж„ҝиҖ…пјҢйӮЈйҮҢзҡ„ж»Ўзӣ®з–®з—ҚйңҮйўӨдәҶеҘ№зҡ„еҝғгҖӮеҘ№еңЁйқ’жө·з¬¬дәҢдәәж°‘еҢ»йҷўеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎжңҹй—ҙпјҢдёҖдёӘдёҘйҮҚзғ§дјӨзҡ„7еІҒеӯ©еӯҗз”ҹе‘ҪеҚұжҖҘпјҢдҪҶз”ұдәҺиҙ№з”ЁдёҚи¶ігҖҒиҜӯиЁҖдёҚйҖҡпјҢзү§ж°‘еҰҲеҰҲе“ӯзқҖйҖүжӢ©ж”ҫејғеҺ»еҢ—дә¬еҢ»жІ»гҖӮзңӢеҲ°жӯӨжҷҜпјҢйқ’жҺӘжқҘдёҚеҸҠиҝҮеӨҡиҖғиҷ‘пјҢеҶіе®ҡйҷӘеҗҢзү§ж°‘еҰҲеҰҲеёҰзқҖеӯ©еӯҗеүҚеҫҖеҢ—дә¬гҖӮ

д№ҹи®ёпјҢдәәз”ҹе°ұжҳҜиҰҒйҡҸж—¶йқўдёҙеҗ„з§ҚйҖүжӢ©гҖӮжӯӨж¬Ўиҝӣдә¬еүҚпјҢйқ’жҺӘзҡ„з”·еҸӢеңЁең°йңҮдёӯд№ҹеҸ—дәҶиҫғйҮҚзҡ„дјӨпјҢжҳҜйҷӘзқҖз”·еҸӢиҪ¬еҫҖиҘҝе®ҒеҢ»йҷўжІ»з–—пјҢиҝҳжҳҜйҷӘзқҖз”ҹе‘ҪеһӮеҚұзҡ„еӯ©еӯҗиҝӣдә¬ж•‘е‘Ҫпјҹйқ’жҺӘеңЁе®үж…°з”·еҸӢеҗҺпјҢйҖүжӢ©дәҶеҗҺиҖ…гҖӮеҘ№иҜҙпјҢжҜ•з«ҹз”·еҸӢиҝҳжңү家дәәзҡ„з…§йЎҫпјҢиҖҢиҝҷеҜ№зү§ж°‘жҜҚеӯҗеҸӘиә«еүҚеҫҖеҢ—дә¬еҗҺпјҢжІҹйҖҡдәӨжөҒеҸӘиғҪдҫқйқ еҘ№гҖӮ

еңЁиө¶еҫҖеҢ—дә¬зҡ„зҒ«иҪҰдёҠпјҢйқ’жҺӘ第дёҖж¬Ўи§ҒеҲ°дәҶи‘—еҗҚе…¬зӣҠдәәгҖҒдёӯеҚҺе„ҝж…ҲдјҡиҘҝйғЁе„ҝз«ҘеҹәйҮ‘зҡ„еҸ‘иө·дәәеҜ№дёқгҖӮ“еҪ“ж—¶иҪҰеҺўйҮҢиҝҳжңүеҘҪеҮ дёӘжӮЈз—…зҡ„и—Ҹж—Ҹе°ҸжңӢеҸӢпјҢзңӢеҲ°д»–们пјҢжҲ‘зҹҘйҒ“жҲ‘еҝ…йЎ»еҒҡдәӣдәӢжғ…пјҢдёҚиғҪж”ҫжүӢдёҚз®ЎгҖӮ”еңЁзҒ«иҪҰдёҠпјҢйқ’жҺӘе’ҢеҜ№дёқжҲҗдәҶдәӨеҝғзҡ„жңӢеҸӢгҖӮ

йқ’жҺӘдәҶи§ЈеҲ°пјҢеҜ№дёқеҸ‘иө·зҡ„иҘҝйғЁе„ҝз«ҘеҹәйҮ‘жҜҸе№ҙйғҪеҜ№иҘҝйғЁзҡ„еҒҸиҝңеұұеҢәе…Қиҙ№еҢ»з–—е·ЎиҜҠпјҢе·ЎиҜҠдёӯпјҢеҫҲеӨҡжӮЈз—…зҡ„еӯ©еӯҗе’ҢиҖҒдәәеҫ—еҲ°дәҶеҸҠж—¶ж•‘еҠ©пјҢдҪҶз”ұдәҺиҜӯиЁҖдёҚйҖҡпјҢеҜ№дёқе’Ңеӣўйҳҹдёӯзҡ„еҝ—ж„ҝиҖ…ж— жі•дёҺеҪ“ең°и—Ҹж°‘еұ•ејҖж·ұе…ҘдәӨжөҒпјҢиҝҷи®©еҜ№дёқд№ҹеҫҲжҳҜиӢҰжҒјгҖӮеҗ¬дәҶеҜ№дёқзҡ„еҖҫиҜүпјҢйқ’жҺӘеҪ“еҚідёӢе®ҡеҶіеҝғпјҢеҶіе®ҡиҰҒжқҘеҢ—дә¬еҒҡй•ҝжңҹеҝ—ж„ҝиҖ…пјҢжүҝжӢ…иө·иҘҝйғЁе„ҝз«ҘдёҺи—Ҹж°‘жІҹйҖҡзҡ„жЎҘжўҒгҖӮ

еҸҜжҳҜпјҢзҒ«иҪҰиҝҳжңӘеҲ°з«ҷпјҢйқ’жҺӘжҺҘеҲ°дёҖдёӘеҷ©иҖ—пјҡеӣ дјӨжғ…жҖҘиҪ¬зӣҙдёӢпјҢз”·еҸӢеҢ»жІ»ж— ж•ҲеҺ»дё–гҖӮж”ҫдёӢз”өиҜқпјҢйқ’жҺӘжіӘеҰӮйӣЁдёӢпјҢжғідёҚеҲ°жӯӨж¬ЎеҢ—дә¬д№ӢиЎҢпјҢз«ҹжҲҗдәҶ他们зҡ„жңҖеҗҺдёҖеҲ«гҖӮ“жҲ‘еҝғйҮҢзҡ„йҒ—жҶҫж— жі•ејҘиЎҘпјҢдҪҶжҲ‘зӣёдҝЎпјҢд»–дјҡзҗҶи§ЈгҖҒж”ҜжҢҒжҲ‘зҡ„гҖӮ”д»ҺжӯӨпјҢйқ’жҺӘе…Ёиә«еҝғең°жҠ•е…ҘеҲ°жұүи—Ҹзҝ»иҜ‘зҡ„еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎдёӯгҖӮ

дёүз§Қ“иҜӯиЁҖ”зҡ„еҗҢеЈ°дј иҜ‘

еңЁеӨ–иЎҢзңјдёӯпјҢжұүи—ҸеҸҢиҜӯзҝ»иҜ‘жҳҜдёӘдёҚз®ҖеҚ•зҡ„е·ҘдҪңпјҢйңҖиҰҒзІҫйҖҡдёӨз§ҚиҜӯиЁҖгҖӮеҗ‘йқ’жҺӘиҜ·ж•ҷеҗҺпјҢи®°иҖ…жүҚеҸ‘зҺ°пјҢдәӢе®һдёҠиҝҷжҳҜдёүз§Қ“иҜӯиЁҖ”зҡ„еҗҢеЈ°дј иҜ‘гҖӮ

жҚ®йқ’жҺӘд»Ӣз»ҚпјҢеә·е·ҙж–№иЁҖе’Ңе®үеӨҡж–№иЁҖжҳҜи—ҸиҜӯдёӯзҡ„дёӨз§Қж–№иЁҖпјҢеҘ№зҡ„家乡еӨҡз”Ёе®үеӨҡж–№иЁҖпјҢиҖҢеҘ№жҺҘеҫ…зҡ„жӮЈиҖ…еӨ§йғЁеҲҶиҜҙеә·е·ҙж–№иЁҖпјҢеҚійқ’жҺӘеңЁиҝӣиЎҢзҝ»иҜ‘ж—¶пјҢеӨҙи„‘дёӯиҰҒз»ҸиҝҮдёүдёӘжӯҘйӘӨпјҡе…ҲжҳҜеә·е·ҙж–№иЁҖе’Ңе®үеӨҡж–№иЁҖзҡ„дә’иҜ‘пјҢ然еҗҺеҶҚе°Ҷи—ҸиҜӯиҪ¬жҚўдёәжұүиҜӯгҖӮ

еҰӮжӯӨеӨҚжқӮзҡ„иҝҮзЁӢпјҢзҝ»иҜ‘иө·жқҘйңҖиҰҒи¶…ејәзҡ„иҖҗеҝғе’Ңз»ҶеҝғгҖӮйқ’жҺӘеҗ‘и®°иҖ…д»Ӣз»ҚдәҶеҘ№зҝ»иҜ‘ж—¶зҡ„е°ҸжҠҖе·§пјҢеҰӮжһңйҒҮеҲ°йқһеёёз”ҹеғ»зҡ„еә·е·ҙж–№иЁҖиҜҚжұҮпјҢеҘ№е°ұи®©жӮЈиҖ…з”Ёи—Ҹж–ҮеҶҷдёӢжқҘпјҢ然еҗҺз»ҷзҺүж ‘еҪ“ең°зҡ„жңӢеҸӢжү“з”өиҜқиҜўй—®пјҢеј„жё…жҘҡеҗҺеҶҚз”ЁжұүиҜӯе‘ҠиҜүеҢ»з”ҹгҖӮ“еә·е·ҙж–№иЁҖжҜ•з«ҹжҳҜжҲ‘еҗҺеӯҰзҡ„пјҢжқҘеҢ—дә¬еҗҺиҝңзҰ»еҪ“ең°зҡ„иҜӯиЁҖзҺҜеўғпјҢиҖҒдёҚдәӨжөҒе°ұдјҡеҸҳеҫ—дёҚзҶҹз»ғгҖӮ”йқ’жҺӘиҜҙгҖӮ

“他们е°ұеғҸжҲ‘зҡ„家дәә”

йҷӨдәҶдёәеҹәйҮ‘дјҡж•‘еҠ©зҡ„еӯ©еӯҗеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎпјҢеҫҲеӨҡиҘҝйғЁең°еҢәзҡ„жҲҗдәәжӮЈиҖ…з»ҸиҝҮжңӢеҸӢд»Ӣз»ҚпјҢд№ҹзә·зә·жұӮеҠ©йқ’жҺӘгҖӮйқ’жҺӘ家йҮҢзҺ°еңЁжӯЈжҢӨдҪҸзқҖдёӨдҪҚжқҘдә¬жІ»з—…зҡ„йқ’жө·иҖҒд№ЎпјҢеҘ№еңЁиҘҝйғЁе„ҝз«Ҙж•‘еҠ©еҹәйҮ‘жҖ»йғЁйҷ„иҝ‘з§ҹдәҶеҸҰдёҖй—ҙжҲҝпјҢе®үйЎҝзқҖдёҖдҪҚжӮЈз—…зҡ„дәІжҲҡгҖӮ

дёҠе‘ЁпјҢйқ’жҺӘзҡ„еӨ§йғЁеҲҶж—¶й—ҙйғҪйҷӘеңЁеҲҡеҒҡе®ҢжүӢжңҜзҡ„“еӨ§еӨҙеЁғеЁғ”е°ҸжҺӘжҜӣиә«иҫ№гҖӮдёҚеҲ°дёӨеІҒзҡ„е°ҸжҺӘжҜӣжӮЈжңүдёҘйҮҚи„‘з§Ҝж°ҙпјҢеӨҙйғЁжҳҜжӯЈеёёеӯ©еӯҗзҡ„дёӨдёӘеӨ§пјҢз”ұдәҺиә«дҪ“ж— жі•ж”Ҝж’‘иҝҷдёӘзЎ•еӨ§зҡ„еӨҙйғЁпјҢе°ҸжҺӘжҜӣеҸӘиғҪиәәеңЁеәҠдёҠпјҢдёҚиғҪдёӢең°зҺ©иҖҚгҖӮеңЁиҘҝйғЁе„ҝз«ҘеҹәйҮ‘зҡ„её®еҠ©дёӢпјҢдёҚд№…еүҚе°ҸжҺӘжҜӣеҫ—д»Ҙиҝӣдә¬жІ»з–—гҖӮ

“жҲ‘дёҖзӣҙе®ҲзқҖеҘ№пјҢеҺ»й—ЁеӨ–жҺҘдёӘз”өиҜқзҡ„е·ҘеӨ«пјҢеҘ№е°ұдјҡе“ӯдёӘдёҚеҒңгҖӮ”йқ’жҺӘиҜҙпјҢе°ҸжҺӘжҜӣеҲҡеҒҡе®ҢжүӢжңҜйӮЈеӨ©пјҢеҘ№ж•ҙж•ҙдёҖеӨ©жІЎйЎҫдёҠеҗғйҘӯгҖӮж·ұеӨңпјҢз–Іжғ«дёҚе Әзҡ„йқ’жҺӘи¶ҙеңЁз—…еәҠиҫ№зқЎзқҖдәҶпјҢйҶ’жқҘеҗҺжө‘иә«й…ёз—ӣгҖӮдҪҶеҘ№зңӢеҲ°зқЎеҫ—жӯЈйҰҷзҡ„е°ҸжҺӘжҜӣпјҢи§үеҫ—иҮӘе·ұеҸ—зҡ„иҝҷзӮ№иӢҰиҝҷзӮ№зҙҜйғҪз®—дёҚеҫ—д»Җд№ҲдәҶгҖӮ

еңЁеҢ—дә¬зҡ„иҝҷж®өж—ҘеӯҗпјҢжҺӘжҜӣзҡ„зҲёзҲёжңүж—¶з»Ҹ常委жүҳйқ’жҺӘд№°дәӣз”ҹжҙ»ж—Ҙз”Ёе“ҒпјҢиҝҷж—¶пјҢйқ’жҺӘеёёеёёиҮӘжҺҸи…°еҢ…гҖӮ“е®һеңЁдёҚеҝҚеҝғд»Һ他们еҸЈиўӢйҮҢиҰҒй’ұпјҢ他们е°ұеғҸжҲ‘зҡ„家дәәдёҖж ·пјҢжңүйңҖиҰҒжҲ‘е°ұдјҡеҮәзҺ°гҖӮ”

еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎд№ҹйңҖиҮӘжҲ‘и°ғиҠӮ

еңЁи®°иҖ…зңјдёӯпјҢйқ’жҺӘжҳҜдёӘйҳіе…үзҡ„еҘіеӯ©пјҢеҹәйҮ‘дјҡзҡ„еҗҢдәӢ们д№ҹйҖҒеҘ№ “ејҖеҝғжһң”зҡ„жҳөз§°пјҢдҪҶйқ’жҺӘиҜҙпјҢеңЁиҖҒ家时еҘ№зҡ„иҜқеҫҲе°‘пјҢжҳҜеҒҡзҝ»иҜ‘ж”№еҸҳдәҶеҘ№еҶ…еҗ‘зҡ„жҖ§ж јгҖӮ“з—…дәәзҡ„еҶ…еҝғеҫҲж— еҠ©пјҢжҲ‘еҝ…йЎ»дё»еҠЁеҺ»жІҹйҖҡпјҢеңЁд»–们йқўеүҚиҜқиҮӘ然иҖҢ然е°ұеӨҡгҖӮ”еёёжҢӮеңЁйқ’жҺӘи„ёдёҠзҡ„еҫ®з¬‘иғҪеёҰз»ҷжӮЈиҖ…еёҢжңӣпјҢдҪҶеҫ®з¬‘иғҢеҗҺжңүж—¶д№ҹи—ҸзқҖйқ’жҺӘеӨҚжқӮзҡ„ж„ҹжғ…гҖӮ

йқ’жҺӘжӣҫз…§зңӢиҝҮдёҖдёӘжӮЈе…ҲеӨ©жҖ§еҝғи„Ҹз—…зҡ„14еІҒи—Ҹж—ҸеҘіеӯ©пјҢеҢ»з”ҹдёҚе»әи®®еӯ©еӯҗиҝӣиЎҢжүӢжңҜжІ»з–—гҖӮеӣ дёәеҒҡжүӢжңҜеҲәжҝҖзҘһз»ҸпјҢеҚідҫҝжүӢжңҜдәҶпјҢеҘ№зҡ„з—…жғ…д№ҹж №жң¬ж— жі•йҖҶиҪ¬гҖӮйқ’жҺӘжҠҠеҢ»з”ҹзҡ„иҜқиҜ‘жҲҗи—ҸиҜӯпјҢеҘіеӯ©зҡ„зҲ¶жҜҚеҗ¬еҗҺж—ўеӨұиҗҪеҸҲж„ҹи°ўгҖӮдҪҶеҘіеӯ©зҡ„зңјзҘһдёӯеӨ№жқӮзқҖжӮІдјӨпјҢи®©дәәзңӢеңЁзңјйҮҢгҖҒз–јеңЁеҝғдёҠгҖӮ

еҪ“йқ’жҺӘиө°еҮәз—…жҲҝеҚҒеҮ жӯҘеҗҺпјҢдј еҮәдёҖйҳөе“ӯеЈ°пјҢеҘіеӯ©жҒіжұӮйҒ“пјҡ“е§җе§җпјҢеӨҡйҷӘжҲ‘дёҖдјҡе„ҝеҘҪеҗ—пјҹ”йқ’жҺӘеҸӘиғҪејәеҝҚжӮІз—ӣпјҢеёҰзқҖеҫ®з¬‘йј“еҠұеҘ№дёҖеҲҮйғҪдјҡеҘҪиө·жқҘгҖӮи®ёд№…зҡ„е®үж…°еҗҺпјҢеҘіеӯ©и§ЈејҖдәҶеҝғз»“гҖӮ

йқ’жҺӘиҜҙпјҢеңЁжӮЈиҖ…йқўеүҚпјҢеҘ№жҳҜ他们зҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮеёҲгҖӮдҪҶеҪ“еҘ№дёҖдәәзӢ¬еӨ„ж—¶пјҢе°ұдёҚеҫ—дёҚйқўеҜ№жқҘиҮӘз”ҹжҙ»дёҠзҡ„еҗ„з§ҚеҺӢеҠӣгҖӮйқ’жҺӘеңЁиҘҝзӣҙй—Ёз§ҹзҡ„жҲҝжҜҸжңҲйңҖиҰҒ1800е…ғпјҢи’Ій»„жёқзҡ„иҝҷй—ҙе°ҸеұӢжҜҸжңҲз§ҹйҮ‘1500е…ғгҖӮйҷӨеҺ»еҹәйҮ‘дјҡз»ҷеҘ№зҡ„з”ҹжҙ»иЎҘеҠ©пјҢеҘ№е”ҜдёҖзҡ„з»ҸжөҺжқҘжәҗе°ұжҳҜеҺ»еҠЁзү©еӣӯгҖҒеӨ§зәўй—ЁжңҚиЈ…еёӮеңәд»Ҙжү№еҸ‘д»·иҝӣдәӣжңҚиЈ…пјҢеҜ„еӣһиҖҒ家еҮәе”®пјҢ家дәәеҶҚе°ҶеҚ–еҮәзҡ„иҙ§ж¬ҫй’ұжү“еҲ°еҘ№зҡ„иҙҰжҲ·дёҠгҖӮ

“ж•ҙеӨңйҷӘжҠӨжӮЈе„ҝзҙҜзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеқҗзқҖе°ұиғҪзқЎзқҖпјҢдҪҶеҪ“иҮӘе·ұдёҖдёӘдәәиәәеңЁеәҠдёҠпјҢеҚҙжҖ»еӨұзң гҖӮ”йқ’жҺӘиҜҙпјҢзҷҪеӨ©еҸ‘з”ҹзҡ„дәӢеңЁеҘ№и„‘жө·йҮҢе°ұеғҸиҝҮз”өеҪұпјҢиҖҢдё”еҘ№жҖ»жўҰи§Ғеӯ©еӯҗ们гҖӮеҺӢжҠ‘зҡ„ж—¶еҖҷпјҢйқ’жҺӘдјҡйҖҡиҝҮеҶҷж—Ҙи®°жқҘе®Јжі„иҮӘе·ұзҡ„жғ…з»ӘпјҢеңЁж—Ҙи®°дёӯпјҢеҘ№иҮӘз§°“еҫ®з¬‘иҝҮзҡ„жҲ‘”гҖӮ

дёүй—®йқ’жҺӘ

1.еҒҡе…јиҒҢеҝ—ж„ҝиҖ…еҫҲдёҚе®№жҳ“пјҢж—ўиҰҒз…§йЎҫжӮЈе„ҝпјҢеҗҢж—¶иҝҳеҫ—иҮӘи°Ӣз”ҹи®ЎпјҢж—¶й—ҙе’ҢзІҫеҠӣжҖҺд№ҲеҲҶй…Қпјҹ

еҒҡеҝ—ж„ҝиҖ…зҡ„ж—¶й—ҙеҚ дәҶеӨ§йғЁеҲҶгҖӮжӮЈе„ҝйңҖиҰҒжҲ‘пјҢжӮЈе„ҝ家еұһжӣҙдҫқиө–жҲ‘пјҢжҺҘеҲ°д»–们з”өиҜқзҡ„еҗҢж—¶пјҢжҲ‘д№ҹжү“з”өиҜқеҗ‘еҢ»з”ҹиҜўй—®жӮЈе„ҝз—…жғ…пјҢеҸӘиҰҒзӯ”еӨҚжҳҜз—…жғ…е№ізЁіпјҢжҲ‘еҝғйҮҢзҡ„зҹіеӨҙе°ұиҗҪдәҶең°гҖӮдҪҶжҲ‘иҝҳдјҡеҺ»и¶ҹеҢ»йҷўпјҢеҫ—и®©ж— еҠ©зҡ„з—…дәәе®үеҝғгҖӮ

2пјҺз»Ҹеёёе’Ңз—…дәәжү“дәӨйҒ“пјҢжҳҜд»Җд№Ҳж”Ҝж’‘зқҖдҪ еқҡжҢҒеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎпјҹ

е…¶е®һжҲ‘еҸӘд»ҳеҮәдәҶйӮЈд№ҲдёҖзӮ№пјҢзңӢеҲ°з—…дәәдёҖзӮ№зӮ№ең°еә·еӨҚжҳҜжҲ‘жңҖејҖеҝғзҡ„дәӢгҖӮйҖҒиө°еә·еӨҚзҡ„з—…дәәгҖҒиҝҺжқҘж–°зҡ„з—…дәәпјҢз»ҸеҺҶеҫ—еӨҡж…ўж…ўе°ұд№ жғҜдәҶгҖӮжҲ‘д№ҹйқһеёёдәҶи§ЈжӮЈиҖ…家еұһзҡ„еҝғжғ…пјҢжҲ‘ејҹејҹд»Һе°ҸжңүдёҖеҸӘзңјзқӣеӨұжҳҺпјҢжҲ‘16еІҒж—¶д№ҹеӣ й«ҳеәҰиҝ‘и§ҶйҖҖеӯҰпјҢдҪҶз”ҹжҙ»жҖ»иҰҒ继з»ӯпјҢиҝҳеҫ—з§ҜжһҒйқўеҜ№гҖӮе…Ҳз»ҷиҮӘе·ұжү“ж°”пјҢжүҚиғҪеҺ»йј“еҠұеҲ«дәәгҖӮ

3.еҜ№жңӘжқҘжңүжҖҺж ·зҡ„规еҲ’пјҹ

жҲ‘еҫҲе–ңж¬ўзӣ®еүҚзҡ„з”ҹжҙ»зҠ¶жҖҒпјҢеёҢжңӣиғҪеҒҡдёҖиҫҲеӯҗеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎгҖӮдҪҶжҳҜй•ҝжңҹдёҚеңЁиә«иҫ№пјҢи®©жҲ‘и§үеҫ—жңҖ愧еҜ№зҡ„дәәжҳҜзҲ¶жҜҚгҖӮд»ҺеҢ—дә¬еӣһжҲ‘家иҰҒеқҗдёҖж•ҙеӨ©зҡ„зҒ«иҪҰпјҢеҶҚеқҗ6дёӘе°Ҹж—¶й•ҝйҖ”жұҪиҪҰпјҢеҺ»е№ҙиҝҮе№ҙеӣ дёәйҷӘз—…дәәжІЎжңүеӣһ家пјҢд»Ҡе№ҙд№ҹеҸӘеӣһеҺ»дәҶдә”е…ӯеӨ©гҖӮзҲ¶жҜҚиҜҙжҳҺе№ҙиҰҒжҲ‘еӣһеҺ»жҲҗдәІпјҢдёҚиҝҮжҲ‘зҹҘйҒ“他们еҸӘжҳҜеҳҙдёҠиҜҙиҜҙпјҢеёҢжңӣжҲ‘иө¶еҝ«еӣһ家гҖӮдёәдәҶи®©зҲ¶жҜҚе®үеҝғпјҢжҲ‘жғіе…ҲжүҫдёҖдёӘиғҪеӨҹжҺҘеҸ—жҲ‘иҝҷз§Қз”ҹжҙ»ж–№ејҸпјҢзҗҶ解并且ж”ҜжҢҒжҲ‘зҡ„з”·жңӢеҸӢгҖӮ