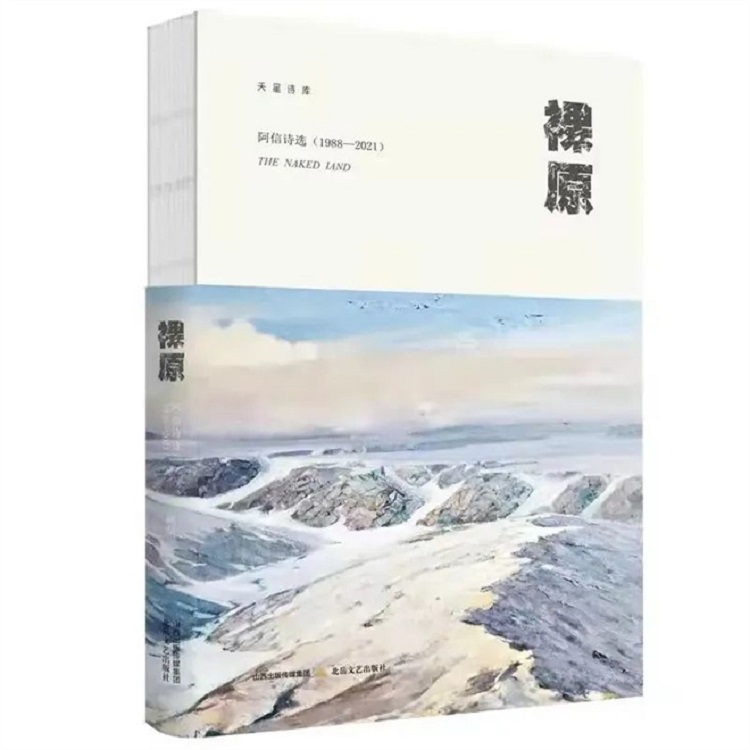

《裸原》,阿信著,由北岳文艺出版社出版,收入作者1988—2021年期间诗作150首左右

小草

有一种独白来自遍布大地的忧伤。

只有伟大的心灵才能聆听其灼热的绝唱。

我是在一次漫游中被这生命的语言紧紧攫住。

先是风,然后是让人突感心悸

四顾茫然的歌吟:

“荣也寂寂,

枯也寂寂。”

独享高原

点燃烛光,静听窗外细致的雨水。

今夜的马,今夜的峭石,今夜消隐的星辰

让我独享一份冷峭的幽寂。

让我独享高原,以及诗歌中

无限寂寥的黑色毡房。

我于这样的静寂中每每反顾自身。

我对自己的怜悯和珍爱使我自己无法忍受。

我把自己弄得又悲又苦又绝望又高傲。

我常常这样:听着高原的雨水,默坐至天明。

速度

在天水,我遇到一群写作者——

“写作就是手指在键盘上敲打的速度。”

在北京,我遇见更多。

遥远的新疆,与众不同的一个:

“我愿我缓慢、迟疑、笨拙,像一个真正的

生手……在一个加速度的时代里。”*

而我久居甘南,对写作怀着愈来愈深的恐惧——

“我担心会让那些神灵感到不安,

它们就藏在每一个词的后面。”

* 摘自沈苇《在我生活的地方》一文。

正午的寺

青草的气息熏人欲醉。玛曲以西

六只藏身年图乎寺壁画上的白兔

眯缝起眼睛。一小块阴影

随着赛仓喇嘛

大脑中早年留下的一点点心病

在白塔和经堂之间的空地缓缓移动

当然没有风。铜在出汗经幡扎眼

石头里一头狮子

正梦见佛在打盹鹰在睡觉

野花的香气垂向一个弯曲的午后

山坡上一匹白马的安静,与寺院金顶

构成一种让人心虚不已的角度

而拉萨还远,北京和纽约也更其遥远

触手可及的经卷、巨镬、僧舍,以及

娜夜的发辫,似乎更远——当那个

在昏暗中打坐的僧人

无意间回头看了我一眼

我总得回去。但也不是

仓皇间的逃离。当我在山下的溪水旁坐地

水漫过脚背,总觉得身体中一些很沉的

东西,已经永远地卸在了

夏日群山中的年图乎寺

鸿雁

南迁途中,必经秋草枯黄的草原。

长距离飞翔之后,需要一片破败苇丛,或夜间

尚遗余温的沙滩。一共是六只,或七只,其中一只

带伤,塌着翅膀。灰褐色的翅羽和白色覆羽

沾着西伯利亚的风霜……

月下的尕海湖薄雾笼罩,远离俗世,拒绝窥视。

我只是梦见了它们:这些

来自普希金和彼得大帝故乡

尊贵而暗自神伤的客人。

岩羊

岩羊深入北方,在

峭壁悬崖间攀爬、跳跃;

在自己星球的表面,岩石与冰草丛中

躲避着雪豹……

对视

牦牛无知

在与她长时间的对视中,

在雪线下的扎尕那,一面长满牛蒡和格桑花的草坡上

我原本丰盈、安宁的心,突然变得凌乱、荒凉

局促和不安

牦牛眼眸中那一泓清澈、镇定,倒映出雪山和蓝天的

深潭,为我所不具备

大雪

看见红衣僧在凹凸不平的地球表面

裹雪独行,我内心的大雪,也落下来。

渴望这场大雪,埋住庙宇,埋住道路,埋住四野,

埋住一头狮子,和它桀骜、高冷的心。

黑颈鹤

在湖水中央,黑颈鹤飞起来,拍打着水面。

千山暮雪只在垂顾之中。

天际空茫。被羽翅划过的,又被水光修复。

那掠过浮云,掠过湖边枯草、野花的鸣唳

也掠过我:那短暂的灵的战栗。

梦境

那雪下得正紧,山脊在视域里

缓慢消失。五只岩石一样的兀鹫在那里蹲伏,

黑褐色的兀鹫,五个黑喇嘛。

我从梦里惊醒,流星满天飞逝,像经历了

一遍轮回:一件黄铜带扣,拭去浑身锈迹。

那雪下得正紧,转瞬弥合天地——

梵音般的建筑,雕塑一样升起。

雪

静听世界的雪,它来自我们

无法测度的苍穹。天色转暗,一行诗

写到一半;牧羊人和他的羊群

正从山坡走下,穿过棘丛、湿地,暴露在

一片乱石滩上。雪是宇宙的修辞,我们

在其间寻找路径回家,山野蒙受恩宠。

在开阔的河滩上,石头和羊

都在缓缓移动,或者说只有上帝视角

才能看清楚这一切。

牧羊人,一个黑色、突兀的词,

镶嵌在苍茫风雪之中。

土门关谣曲

有一年梨树开花,豌豆刚刚发芽

你骑马经过。空气中你的肖像被河水揉皱、

撕成碎片。

她们在弯腰劳作,不需要知道你的名字。

黑水罐中的清水,可以取用。

她们在死者的坟头旁搁下黑水罐,

下地劳作

你骑马经过。你会爱上

她们中间的一个:

她的黑瞳仁里保留了你逆光中的肖像。

土门关之忆

风驱赶雪,羊群找不到家。

你攀在悬空的梯子上给藻井涂色,三只

首尾相衔的兔子奔逸绝尘,却

陷于循环之中。你用钴蓝

绘画天空。你的家人,沿着陡峭河谷

往屋顶背冰。

谁的嘴唇在吹雪?

你深中铅毒,体内堆积植物和矿石粉末。

谁撤去木梯,往你眼瞳里倾倒蓝色焰火?

扎尕那女神

万考母亲,是一位隐居乡间的

牛粪艺术家。确认这一点

在一个野菊灿烂、空气凛冽的秋晨。

牛粪在场院摊开,万考母亲,把它们

一坨坨摔粘在石砌的外墙上。

阳光刺眼,藏寨明亮。扎尕那

一幅凸浮神秘图案的墙面,正在接受

逡巡山间的雪豹和莅临秋天的诸神检阅。

万考母亲叉着腰,站在她的作品下面。

全世界的骄傲,集中在

挂满汗珠的前额上。我和万考

起早拜谒涅干达哇山神

从山道下来,远远看见大地上的作品

如此朴素、神秘。

即使自然主义艺术世界的

那些大师,也要为此深深震撼!

而我知道,万考母亲

还是一位附近牛粪的收集者。

她知道在哪里弯下腰,可以捡起

这些藏在乱石和草丛中不起眼的东西。

河曲马场

仅仅二十年,那些

林间的马,河边的马,雨水中

脊背发光的马,与幼驹一起

在逆光中静静啮食时间的马,

三五成群,长鬃垂向暮晚和

河风的马,远雷一样

从天边滚过的马……一匹

也看不见了。

有人说,马在这个时代是彻底没用了,

连牧人都不愿再牧养它们。

而我在想:人不需要的,也许

神还需要!

在天空,在高高的云端,

我看见它们在那里。我可以

把它们

一匹匹牵出来。

草地酒店

漫天雨水不能浇灭青稞地上汹涌的绿焰,

也不能制怒——

乖戾厨娘,揎袖露乳,剁切一堆青椒

如某人频频现身微信平台,

臧否人物抨击世风。

只有檐下一众游客表情沮丧如泥。

只有院中几匹马神态安详,静静伫立。

河水涨至车辆却步。但对面仍有藏人

涉险牵掣马尾泅渡。

何事如此惶迫,不等雨脚消停?

我也有天命之忧,浩茫心事,

但不影响隔着一帘银色珠玑,坐看青山如碧。

裸原

一股强大的风刮过裸原。

大河驮载浮冰,滞缓流动。

骑着马,

和贡布、丹增兄弟,沿高高的河岸行进

我们的睫毛和髭须上结着冰花。

谁在前途?谁在等我们,熬好了黑茶?

谁把我们拖进一张画布?

黑马涂炭,红马披霞,栗色夹杂着雪花。

我们的皮袍兜满风,腰带束紧。

人和马不出声,顶着风,在僵硬的裸原行进。

谁在前途等我们,熬好了黑茶?

谁带来亡者口信,把我们拖入命运,

与大河逆行?

一具雕花马鞍

黎明在铜饰的乌巴拉花瓣上凝结露水。

河水暗涨。酒精烧坏的大脑被一缕

冰凉晨风洞穿。

……雕花宛然。凹型鞍槽,光滑细腻——

那上面,曾蒙着一层薄薄的霜雪。

錾花技艺几已失传。

敲铜的手

化作蓝烟。

骑手和骏马,下落不明。

草原的黎明之境:一具雕花马鞍。

一半浸入河水和泥沙;一半

辨认着我。

辨认着我,在古老的析支河边。

陇南登山记

与变动不居的人世相较,眼前的翠峰青嶂

应该算是恒常了吧?

这么多年了,一直守在那里,没有移动。

山间林木,既未见其减损,亦未见其增加。

涧水泠泠,溪流茫茫。

山道上,时见野花,偶遇山羊,面目依稀。

这一次,我在中途就放弃了。

我努力了。但认识自己的局限同样需要勇气。

我在青苔半覆的石头上坐下,向脚面撩水,

一种冷冽,来自峰顶的积雪。

惊喜记

喜鹊落在梨树枝头。

被一次次霜降浸染得几近透明、金黄的

梨树,它的每一片叶子,都可以在其上

刻写《楞伽阿跋罗宝经》。

三棵晨光中的梨树。即使它的叶片上

还没有刻下任何文字,我也愿意

在记忆中收藏它们。何况

五只长尾喜鹊正落在梨树枝头。

五个方向,五个时辰,还是

从父母身边逃走,尝试过整日整夜户外生活的

五个孩子?虽然我无法成为其中的一个

体验着幸福,但我看见了它们。

喜鹊会一一飞走。梨树的叶片

会因为它们的飞离,震颤不已。梨树,当它

金色的叶片在晨光中重归宁静,谁会相信

五只长尾喜鹊曾在那里留驻?

选自《群峰之上——自然写作十家诗选》(李少君、北乔主编)

阿信,1964 年生,甘肃临洮人,西北师大历史系毕业,长期在甘南藏区工作、生活。著有《阿信的诗》《草地诗篇》《那些年,在桑多河边》《惊喜记》等多部诗集。曾获徐志摩诗歌奖、西部文学奖、昌耀诗歌奖、《诗刊》陈子昂年度诗人奖等。