дёҮзҺӣе°–жҺӘпјҢе®үеӨҡи—Ҹж—ҸпјҢ1979е№ҙеҮәз”ҹеңЁйқ’жө·зңҒй»„жІіиҫ№дёҖдёӘеҸ«еҚЎеҠӣеІ—е°Ҹеұұжқ‘гҖӮи—ҸиҜӯд№Ӣдёӯзҡ„“дёҮзҺӣ”жҳҜ“иҺІиҠұ”гҖҒ“е°–жҺӘ”жҳҜ“еӨ§жө·”гҖӮйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹжң¬жҳҜеӨ§жө·пјҢең°еЈіеҸҳеҠЁеҪўжҲҗй«ҳеҺҹпјҢеӣ иҖҢдёҠйқўжңүи®ёеӨҡжө·иһәеҢ–зҹіпјҢд»ҘзҷҪиүІдёәе°ҠгҖӮеҚ°еәҰдҪӣж•ҷдј е…ҘиҘҝи—ҸеҗҺпјҢзҷҪжө·иһәиў«и§ҶдёәеңЈзү©пјҢжүҖд»ҘгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢзҡ„ејҖеӨҙе’Ңз»“е°ҫз”ұзҷҪжө·иһәжүҖиҙҜйҖҡгҖӮиҺІиҠұжҲ–дёә“й«ҳеҺҹйӣӘиҺІ”д№Ӣж„ҸпјҢдҪҶдё»иҰҒжңү“еҚ°еәҰиҺІиҠұ”еңЈзү©йҡҗе–»гҖӮеүҚиҖ…д»ЈиЎЁй«ҳжҙҒи„ұдҝ—пјҢеҗҺиҖ…еңЁеҚ°ең°иҜӯдёӯд»ЈиЎЁ“ејҖжӮҹ”пјҢжүҖд»ҘдҪӣзҘ–е’ҢиҸ©иҗЁйғҪиә«еә§иҺІиҠұеҸ°пјҢжүҖд»Ҙ“йҰҷе·ҙжӢү”зҡ„з»ҲжһҒжҢҮеҗ‘жҳҜ“и§үжӮҹ”зү№еҲ«жҳҜеңЁиҝҷзү©ж¬ІжЁӘжөҒзҡ„ж··жІҢдё–з•ҢгҖӮ

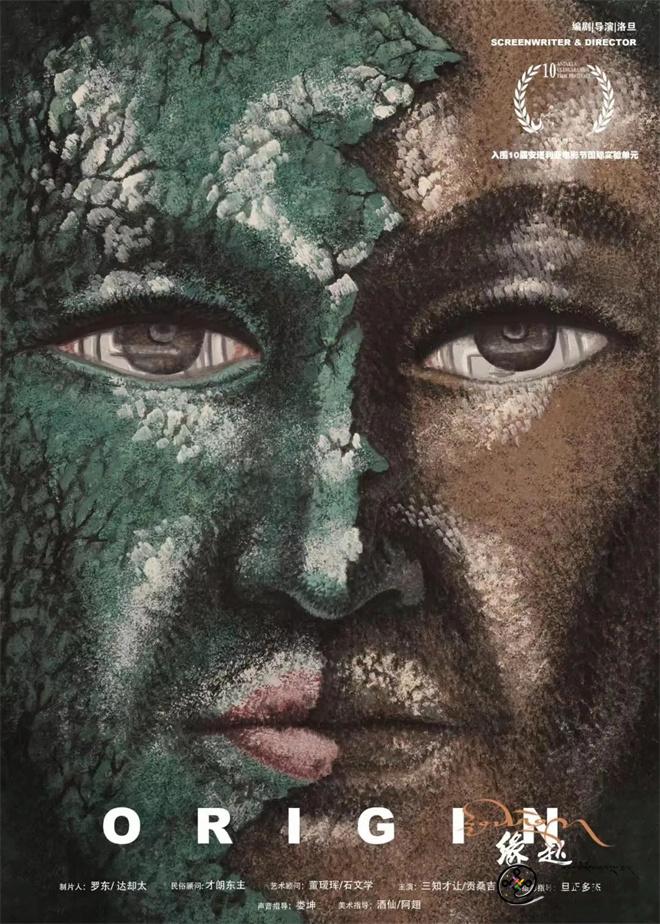

з”өеҪұгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢеү§з…§

1992е№ҙпјҢдёҮ马尖жҺӘиҖғе…ҘдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰпјҢзҪ®иә«дәҺ“дёӯеӣҪж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙиҲһи№Ҳ”зҡ„иҜӯеўғдёӯгҖӮйӮЈжҳҜдёҖдёӘжүҖи°“е°ҙе°¬зҡ„иҲһи№Ҳеңә——и®©55дёӘе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҲһи№Ҳе’ҢдёҖдёӘжұүж—Ҹж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙ并еҲ—пјҲеҸӮи§ҒеҲҳе»әпјҡгҖҠ“дёӯеӣҪж°‘ж—Ҹж°‘й—ҙиҲһ”—— дёҖдёӘеҸҚйҖ»иҫ‘зҡ„йҖ»иҫ‘з§°и°“гҖӢпјҢиҪҪгҖҠиҲһи№ҲгҖӢ2012.7пјүгҖӮеҰӮжӯӨпјҢеёғиҫҫжӢүе®«зҡ„“иҘ„зҺӣ”е’Ңи’ҷеҸӨиҙөж—Ҹзҡ„гҖҠзӣӣиЈ…иҲһгҖӢд№ҹе°ұиў«дёӢж”ҫеҲ°ж°‘й—ҙпјҢдёҮ马尖жҺӘд№ҹе°ұиҮӘ然ең°дёҺе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„“еҸӨе…ёиҲһ”и„ұиҪЁиҖҢиҝӣе…Ҙ“иҒҢдёҡж°‘й—ҙиҲһиҖ…”зҡ„иә«д»ҪзҫӨдҪ“дёӯпјҢеңЁд»Һ“еӯҰйҷўжҙҫж°‘й—ҙиҲһ”зҡ„ж•ҷеӯҰдҪ“зі»дёӯжӢ”и„ұеҮәжқҘеҗҺз«Ӣеҝ—жҲҗдёәеҲӣиҲһиҖ…гҖӮ

дёҮзҺӣе°–жҺӘдё»жј”иҲһеү§гҖҠзәўжІіи°·гҖӢеү§з…§

1999е№ҙпјҢд»–еҲӣйҖ дәҶи’ҷеҸӨиҲһгҖҠеҚҡеӣһи“қеӨ©гҖӢпјҢд»ҘзӢ¬иҲһзҡ„еҪўејҸйЈҺж јеҢ–ең°жҸҗеҚҮдәҶеҺҹз”ҹж°‘й—ҙиҲһпјҢ并еҶ д»ҘдәҶдё»жөҒиҲһи№ҲжүҖйҒөеҫӘзҡ„д»Һ“и·ҢеҖ’”еҲ°“зҲ¬иө·”зҡ„дё»йўҳгҖӮдҫқж—§жҳҜи’ҷеҸӨж—ҸиҲһзҡ„зҙ жқҗпјҢ2001е№ҙзҡ„з”·еӯҗеҸҢдәәиҲһгҖҠеҮәиө°гҖӢжү“з ҙдәҶйЈҺж јжҖ§зҙ жқҗе’ҢеҗҢиЎҢдё»йўҳзҡ„йҷҗе®ҡпјҢејҖе§ӢдәҶж°‘й—ҙзҡ„зӨҫдјҡз”ҹеӯҳзҡ„жҺўзҙўгҖӮеғҸеҗҺжңҹдәәзұ»еӯҰз ”з©¶зҡ„йҮҚеҝғз”ұ“ж°‘ж—Ҹ”гҖҒ“ж—ҸзҫӨ”й—®йўҳжү©еұ•иҮі“ејұеҠҝзҫӨдҪ“”й—®йўҳдёҖж ·гҖҠеҮәиө°гҖӢдёӯе…„ејҹдәҢдәәеҜ№еӨ§иҚүеҺҹ“иө°”дёҺ“з•ҷ”зҡ„зә з»“жңҖз»ҲиҪ¬жҚўжҲҗеҶ…и§Ҷи§’дҪ“йӘҢеҲ°зҡ„“еҶңж°‘е·ҘиҝӣеҹҺ”зҡ„еҝғзҗҶеӣ°еўғгҖӮиҝҷз§Қеӣ°еўғжҲ–иҖ…иҜҙжҳҜдёҖдёӘиә«д»ҪзҫӨдҪ“з”ҹеӯҳзҺ°е®һзҡ„еҶҷз…§пјҢжҲ–иҖ…иҜҙжҳҜдёҮзҺӣеҶ…еҝғдәәж јеҲҶиЈӮзҡ„еҶҷз…§гҖӮдёҺжӯӨд№ӢдёӯпјҢзҺ°д»ЈиҲһзҡ„ең°йқўжҠҖжңҜпјҢеҸҢдәәиҲһжҠҖжңҜдёҚеҸҜйҒҝе…Қең°иһҚеҢ–дәҺйЈҺж јжҖ§зҡ„и’ҷеҸӨж—ҸиҲһдёӯпјҢиҒҢдёҡеҢ–й—ҙиҲһзҡ„еүҚеҚ«еҗ‘еәҰеңЁи§Ӯеҝөе’ҢжҠҖжңҜдёҠиў«дҪ“зҺ°еҮәжқҘгҖӮ

дёҮзҺӣе°–жҺӘзј–иҲһ/иЎЁжј”гҖҠеҮәиө°гҖӢ

2006е№ҙзҡ„гҖҠзӢјйӯҮгҖӢиҝ‘д№ҺдёҖдёӘиҲһеҸ°еү§пјҢејұеҠҝзҫӨдҪ“иҝӣеҹҺд»ҘеҗҺзҡ„з”ҹеӯҳзҠ¶жҖҒжҖқиҖғеҢ–дёәдәҶи®ёеӨҡз”ҹжҙ»еҢ–еҠЁдҪңгҖӮдәҺжӯӨжҲҗеҸҚе·®пјҢи’ҷеҸӨиҲһзҡ„еҪұеӯҗдҫқзЁҖиҙҜз©ҝеңЁзӢјеӣҫи…ҫзҡ„жўҰеўғе’ҢиҮӘиЎҢиҪҰеҗҺжһ¶зҡ„й№°еӣҫи…ҫзҡ„еҸҢиҮӮдёӯгҖӮз”ұдәҺе°ҡжңӘеҪўжҲҗжӣҙж·ұеҲ»е’Ңе®Ңж•ҙзҡ„и§ӮеҝөжҖ§жҖқиҖғпјҢе°ҡжңӘжӣҙеӨҡзҡ„жҺҘи§ҰзҺ°д»ЈиҲһжҠҖжңҜпјҢгҖҠзӢјйӯҮгҖӢзҡ„ж•…дәӢжҖ§жӢ–жІ“е’ҢиҲһи№ҲжҖ§ејұеҢ–дҪҝдёҮзҺӣе°–жҺӘйҷ·е…ҘиҝҷиҒҢдёҡж°‘й—ҙиҲһиҖ…еҝ…然йҒӯйҒҮзҡ„жҺўзҙўзҡ„еӣ°йҡҫгҖӮ

иҲһеү§гҖҠзӢјйӨҚгҖӢеү§з…§

з»ҲдәҺпјҢ2012е№ҙеңЁеӣҪ家еӨ§еү§йҷўе°Ҹеү§еңәдёҠжј”зҡ„гҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢзҢӣ然й—ҙжү“ејҖдәҶдёҮ马尖жҺӘзҡ„еҝғз»“гҖӮз«Ҙе№ҙзҡ„жўҰгҖҒж—ҸзҫӨиә«д»Ҫзҡ„и®ӨеҗҢдёҺеӣһеҪ’гҖҒи—Ҹж—ҸдҪӣж•ҷе…ідәҺз”ҹжӯ»иҪ®еӣһзҡ„з»ҲжһҒжҖқиҖғпјҢд»ҘеҸҠиҲһи№Ҳеү§еңәзҡ„еҪўејҸпјҢдҪҝд»–жҠҠиҮӘе·ұзҶҹжӮүзҡ„еҪўиҖҢдёҠзҡ„иҝҪжұӮз”ЁиҮӘе·ұжүҖзҶҹжӮүзҡ„еҪўејҸиҖҢдёӢзҡ„еҪўејҸйҮҠж”ҫеҮәжқҘгҖӮ

гҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢжө·жҠҘ

еңЁгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢзҡ„зү©еҢ–дё–з•ҢдёӯпјҢиҲһиҖ…зҡ„жңҚйҘ°жҳҜзІ—жЈүеёғйә»еҲ¶жҲҗзҡ„и—Ҹж—ҸеӨҸиЈ…пјҢйқ’зҒ°зҡ„йўңиүІйҖҸйңІеҮәдё–дҝ—дёҺиҙ«еӣ°пјҲд»Һзү©иҙЁеҲ°зІҫзҘһпјүзҡ„ж„Ҹд№үжҪңеҠҝгҖӮйҒ“е…·еҲҶдёӨзұ»пјҡдёҖзұ»жҳҜзүӣйһҚгҖҒжҲҝжўҒжүЈгҖҒй…ёеҘ¶жЎ¶гҖҒиҚҜз®ұе’ҢжЎҢи…ҝпјӣдёҖзұ»жҳҜйЈҺзӯқгҖҒе……ж°”зҡ„йұјгҖҒйҮ‘еҲҡиҲһд№қеӨҙзҘһйқўе…·гҖҒжі•й“ғгҖҒжө·иһәе’Ңз»„жҲҗеқӣеҹҺзҡ„дә”еҪ©жІҷзІ’зІүжң«гҖӮ

иҲһеү§гҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢеү§з…§

еүҚиҖ…жҳҜдёҮ马尖жҺӘ家дёӯзҡ„з”ҹжҙ»зү©д»¶пјҢжҳҜдё–дҝ—дё–з•Ңзҡ„ж—Ҙз”Ёзҷҫ姓гҖҒз”ҹиҖҒз—…жӯ»гҖӮе’ҢжңҚиЈ…зҡ„еҶ·иүІи°ғзӣёиҝ‘пјҢе®ғ们жҳҜдёҖз§Қзү©ж¬Ізҡ„иұЎеҫҒпјҢжҳҜгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢдёӯиҙӘе©ӘгҖҒдәүжҠўзҡ„еҜ№иұЎгҖӮиҝҷз§ҚиҜқиҜӯжЁЎжҖҒдёҺеј ејҖзҡ„еӨ§еҳҙгҖҒеүҚдјёзҡ„еҸҢжүӢгҖҒжҝҖзғҲжҠҪжҗҗзҝ»ж»ҡе’Ңзў°ж’һзҡ„иә«дҪ“еҢ–дёәдёҖдҪ“пјҢжһ„жҲҗиҲһи№Ҳеү§еңәеӨҡжЁЎжҖҒеӘ’д»ӢиҜқиҜӯдҪ“зі»зҡ„иЎЁзҺ°ж–№ејҸгҖӮеҗҺиҖ…жҳҜе„ҝз«ҘзҺ©е…·е’Ңе®—ж•ҷеңЈзү©пјҢе…¶жҡ–иүІи°ғзҡ„и·іи·ғд»ЈиЎЁзқҖз«Ҙе№ҙжўҰдёҺж„ҡжҳ§зҡ„з ҙйҷӨпјҢжҳҜгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢдёӯжўҰзҡ„ж”ҫйЈһе’ҢдҪӣж•ҷйЎәж—¶й’Ҳи°ғеәҰзҡ„зү©еҢ–дә’иЎҘгҖӮ

д»ҺиҲһи№Ҳиә«дҪ“иҜӯиЁҖзҡ„жһ„жҲҗжқҘи®ІпјҢ“зүӣйһҚ”з®—жҳҜиҜӯзҙ иҢғз•ҙпјҢжӢ–иҙҹзүӣйһҚзҲ¬иЎҢз®—жҳҜиҜҚжұҮиҢғз•ҙпјҢеҪ“иҝҷдәӣеұҖйғЁзҡ„гҖҒз”ұе°ҸиҖҢеӨ§зҡ„иҜӯиЁҖиЎЁиҫҫиҢғз•ҙжұҮжҲҗдёҖдёӘиҲһи№ҲдҪңе“Ғж—¶пјҢе°ұжҳҜгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢзҡ„ж„Ҹи•ҙдё°ж»Ўзҡ„иҜӯзҜҮгҖӮ

жңҖе…·ж—¶з©әжҖ§зҡ„пјҢжҳҜдёғеҪ©еқӣеҹҺзҡ„“жҗӯе»ә”дёҺ“жӢҶйҷӨ”пјҢеҪ“е…ЁдҪ“жј”е‘ҳз”Ёйқ’зҒ°иүІзҡ„иә«дҪ“жҗ…зўҺ他们дәІжүӢз»„еҗҲжҲҗзҡ„е·ЁеӨ§еқӣеҹҺж—¶пјҢ“ж— ”еҜ№дәҺ“жңү”зҡ„и¶…и¶ҠдҪҝ他们жңҖз»Ҳзӣҙз«Ӣеҗ‘дёҠпјҢиҝҺжҺҘеӨ©е…ү……жӯЈжҳҜеңЁиҜӯзҜҮзҡ„ж„Ҹд№үдёҠпјҢдёҮзҺӣе°–жҺӘеЎ‘йҖ дәҶиҲһи№Ҳж„Ҹеўғдёӯзҡ„йҰҷж јйҮҢжӢүпјҢеӣҪ家еӨ§еү§йҷўзҡ„и—Ҹж—Ҹи§Ӯдј—дёәд№ӢиҖҢжіӘжөҒж»ЎйқўжіЈдёҚжҲҗеЈ°пјҢйқһи—Ҹж—Ҹи§Ӯдј—дёәд№ӢиҖҢжҢҜеҠЁж„ҹж…ЁпјҢдёҖз§Қжҷ®дё–зҡ„жғ…ж„ҹдёҺе…іжҖҖжҲҗдёәи§Ӯжј”д№Ӣй—ҙй“ҫжҺҘе’ҢдәӨжөҒзҡ„ж–№ејҸпјҢиҝҷд№ҹжҳҜгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢиғҪеҸ—йӮҖеҲ°зҫҺеӣҪпјҢжі•еӣҪжј”еҮәпјҢ并иҺ·еҫ—еҗ„зұ»еӣҪйҷ…еҘ–йЎ№жңҖйҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮеғҸжһ—жҖҖж°‘гҖҠд№қжӯҢгҖӢдёӯзҡ„зҷҫзӣҸзғӣзҒҜдёҖж ·пјҢгҖҠйҰҷе·ҙжӢүгҖӢдёӯйӮЈдә”еҪ©зјӨзә·иҪ°жҜҒзҡ„еқӣеҹҺеҮқеӣәдҪҸдәҶж°ёжҒ’гҖӮ