иҮӘ2005е№ҙгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢиө·пјҢи—Ҹең°з”өеҪұдҫҝд»ҘдёҖз§Қе…Ёж–°зҡ„йқўиІҢиө°е…ҘдәҶе…¬дј—зҡ„и§ҶйҮҺпјҢеҪўжҲҗдәҶдёҖиӮЎи—Ҹең°з”өеҪұзҡ„еҲӣдҪңзғӯжҪ®гҖӮеңЁиҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯпјҢж¶ҢзҺ°еҮәдәҶеҢ…жӢ¬дёҮзҺӣжүҚж—ҰгҖҒжқҫеӨӘеҠ е’ҢжӢүеҚҺеҠ еңЁеҶ…зҡ„йҮҚиҰҒи—Ҹж—ҸеҜјжј”пјҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұд№Ӣеӯҗд№…зҫҺжҲҗеҲ—д№ҹеҲқжү§еҜјзӯ’пјҢжӢҚж‘„еҮәдәҶе…¶йҰ–йғЁи—Ҹең°з”өеҪұгҖҠдёҖдёӘе’ҢеӣӣдёӘгҖӢгҖӮ

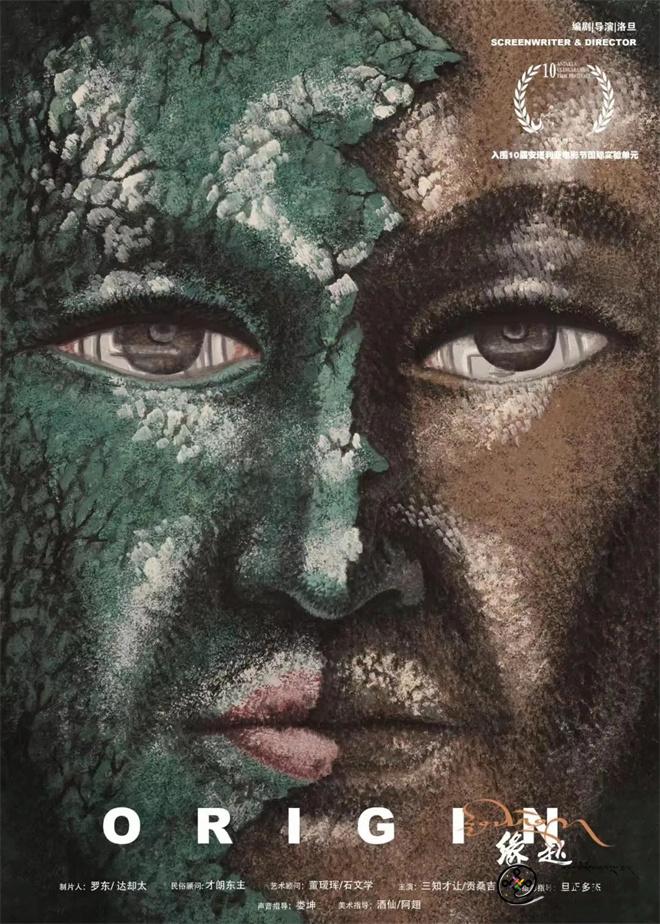

иҝҷйғЁз”ұдҫҜе…ӢжҳҺжӢ…д»»жҖ»зӣ‘еҲ¶гҖҒдёҮзҺӣжүҚж—Ұзӣ‘еҲ¶пјҢйҮ‘е·ҙгҖҒзҺӢй“®гҖҒжӣҙж—Ұзӯүдё»жј”зҡ„еҪұзүҮеңЁз¬¬16еұҠFIRSTйқ’е№ҙз”өеҪұеұ•дёҠиҺ·еҫ—дәҶжңҖдҪіеү§жғ…й•ҝзүҮгҖҒжңҖдҪіеҜјжј”гҖҒжңҖдҪіжј”е‘ҳдёүдёӘеҘ–йЎ№гҖӮеҪұзүҮиҝҳжңӘжӯЈејҸдёҠжҳ пјҢдҫҝи®©и§Ӯдј—еҚҒеҲҶжңҹеҫ…гҖӮ

иҝҷйғЁеңЁйӣӘеҺҹдёҠжӢҚж‘„зҡ„еҪұзүҮпјҢ究з«ҹи®Іиҝ°дәҶдёҖдёӘд»Җд№Ҳж ·зҡ„ж•…дәӢпјҹд№…зҫҺжҲҗеҲ—зҡ„йЈҺж јжҳҜеҗҰжІҝиўӯдәҶе…¶зҲ¶дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҹ

еҪұзүҮж”№зј–иҮӘи—Ҹж—ҸдҪң家жұҹжҙӢжүҚи®©зҡ„еҗҢеҗҚе°ҸиҜҙпјҢд№…зҫҺжҲҗеҲ—еҜ№иҝҷеҲҷж•…дәӢзҡ„жј”з»ҺеёҰзқҖдё“еұһдәҺ95еҗҺеҜјжј”йІңжҙ»гҖҒз”ҹзҢӣзҡ„ж°”жҒҜгҖӮеңЁйӣӘеҺҹдёҠзҡ„жһ—дёӯе°ҸеұӢпјҢдёҖдҪҚжҠӨжһ—е‘ҳе№ійқҷзҡ„з”ҹжҙ»йҮҢй—Ҝе…ҘдәҶдёҖжЎ©иҚ’йҮҺйҖғжқҖжЎҲгҖӮзңҹзӣёжү‘жң”иҝ·зҰ»пјҢиҜӯиЁҖйҡҫиҫЁзңҹдјӘпјҢеңЁзҙ§еј зҡ„иҠӮеҘҸдёӯпјҢи§Ӯдј—е°ҶдёҖжӯҘжӯҘжҺҘиҝ‘зңҹзӣёгҖӮ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—дёәд»Җд№ҲжғіжӢҚдёҖдёӘиҝҷж ·зҡ„ж•…дәӢпјҹдҪңдёә97е№ҙзҡ„ж–°дәәеҜјжј”пјҢд»–еҰӮдҪ•еёҰйўҶеү§з»„пјҢе®ҢжҲҗдёҖдёӘе•Ҷдёҡзұ»еһӢзүҮпјҹ

д»ҘдёӢжҳҜеҜјжј”её®е’Ңд»–зҡ„еҜ№иҜқгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡжӮЁжҳҜж №жҚ®е°ҸиҜҙе®ҢжҲҗдәҶж”№зј–еҲӣдҪңпјҢжҲ‘жғійҰ–е…Ҳй—®дёҖдёӢпјҢжӮЁи§үеҫ—иҝҷйғЁе°ҸиҜҙдёҖејҖе§Ӣдёәд»Җд№Ҳдјҡеҗёеј•еҲ°жӮЁпјҢе®ғеҪ“ж—¶е…·еӨҮдәҶе“ӘдәӣиҰҒзҙ и®©жӮЁи§үеҫ—жңүеҪұи§ҶеҢ–ж”№зј–зҡ„еҹәзЎҖпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡиҝҷдёӘе°ҸиҜҙжңүеҫҲеӨҡе…ғзҙ йғҪеҫҲеҗёеј•жҲ‘гҖӮ

дёҖж–№йқўжҳҜе®ғеҸ‘з”ҹеңЁиҘҝйғЁпјҢеҸ‘з”ҹеңЁи—ҸеҢәеҶ°еӨ©йӣӘең°зҡ„зҺҜеўғдёӢпјҢиҝҷдёӘзҺҜеўғйҮҢдёҚж–ӯең°жңүеӨ–жқҘиҖ…й—Ҝе…ҘгҖӮзӣ—зҢҺеҲҶеӯҗе’ҢиӯҰеҜҹиә«дёҠиғҢиҙҹзҡ„ж•…дәӢгҖҒиә«д»ҪдёӢдәәзү©зҡ„йҖ еһӢе’ҢиҜӯиЁҖйғҪйқһеёёжңүеј еҠӣпјҢд№ҹйқһеёёжңүиҘҝйғЁзүҮдәәзү©йӮЈз§ҚзІ—зІ’еәҰзҡ„иҙЁж„ҹгҖӮ

еҸҜиғҪжҲ‘д»ҺеӯҰз”өеҪұд»ҘжқҘе°ұеҫҲе–ңж¬ўиҘҝйғЁз”өеҪұпјҢжңҖж—©зңӢеҲ°зҡ„жҳҜйҷҶе·қеҜјжј”зҡ„гҖҠеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢгҖӢпјҢеҶҚзңӢеҲ°еҶҲиҗЁйӣ·ж–Ҝзҡ„гҖҠиҚ’йҮҺзҢҺдәәгҖӢпјҢеғҸиҺұжҳӮеҶ…зҡ„гҖҠиҚ’йҮҺеӨ§й•–е®ўгҖӢгҖҠй»„жҳҸеҸҢй•–е®ўгҖӢгҖҠй»„йҮ‘дёүй•–е®ўгҖӢпјҢеҶҚеҲ°жҳҶжұҖзҡ„гҖҠе…«жҒ¶дәәгҖӢпјҢ他们зҡ„иҘҝйғЁзүҮйҮҢдәәе’Ңдәәд№Ӣй—ҙзҡ„еҜ№жҠ—йғҪйқһеёёзӣҙжҺҘпјҢе……ж»ЎдәҶз”·жҖ§иҚ·е°”и’ҷгҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢжҲ‘жғіжӢҚдёҖдёӘзұ»еһӢзүҮдҪңдёәжҜ•дёҡдҪңе“ҒпјҢеҲҡеҘҪиҝҷдёӘе°ҸиҜҙжңүеҫҲеӨҡзұ»еһӢзүҮзҡ„е…ғзҙ еңЁпјҢжҜ”еҰӮиҜҙиӯҰеҢӘзҡ„иҝҪйҖҗжһӘжҲҳпјҢжңүдәҶиҝҷдәӣе…ғзҙ е°ұеҸҜд»ҘжҠҠе°ҸиҜҙжү©еұ•жҲҗдёҖдёӘзұ»еһӢзүҮгҖӮе®ғд№ҹжңүд»ҺеӨҙиҙҜз©ҝеҲ°е°ҫзҡ„жӮ¬з–‘пјҢиҝҷж ·дёҖйғЁе°ҸиҜҙжҜ”иҫғйҖӮеҗҲеҺ»ж”№зј–гҖӮ

еҶҚжңүдёҖдёӘзӮ№еҸҜиғҪжҳҜпјҢдҪңиҖ…еңЁе°ҸиҜҙйҮҢеҜ№жҠӨжһ—е‘ҳжң¬иә«еҝғзҗҶжҙ»еҠЁзҡ„жҸҸеҶҷе…¶е®һжңүеҫҲеӨҡгҖӮжҲ‘д№ӢеүҚд№ҹе–ңж¬ўзңӢиҢЁеЁҒж јзҡ„е°ҸиҜҙпјҢеӣ дёәд»–дјҡжҠҠдәәзү©зҡ„еҶ…еҝғжҸҸеҶҷеҫ—йқһеёёз»Ҷи…»пјҢиҝҷз§Қз»Ҷи…»зҡ„жҸҸеҶҷдјҡжҲідёӯжҲ‘иҮӘе·ұеҶ…еҝғжҜ”иҫғж•Ҹж„ҹзҡ„йӮЈдёҖйғЁеҲҶгҖӮжҲ‘и§үеҫ—жҠҠжҠӨжһ—е‘ҳиҝҷз§Қж•Ҹж„ҹзҡ„еҶ…еҝғд»Һж–Үеӯ—иҪ¬жҚўжҲҗдёәеҠЁдҪңгҖҒиҪ¬жҚўжҲҗдёәеҪұеғҸжңүеҫҲеӨ§зҡ„з©әй—ҙгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡеҺҹе°ҸиҜҙеӨ§жҰӮзҡ„зҜҮе№…е’ҢдҪ“йҮҸжҳҜд»Җд№Ҳж ·зҡ„пјҢдҪңиҖ…жұҹжҙӢжүҚи®©иҖҒеёҲзҡ„ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒеңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰйҮҢйқўеӨ„дәҺдёҖдёӘд»Җд№Ҳж ·зҡ„дҪҚзҪ®е‘ўпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡеҺҹе°ҸиҜҙе…¶е®һзҜҮе№…еҫҲзҹӯгҖӮдҪ зңӢе®Ңд№ӢеҗҺдјҡж„ҹи§үе®ғйқһеёёз®ҖжҙҒжҳҺдәҶпјҢиҠӮеҘҸеҸҲеҫҲеҝ«гҖӮе®ғзҡ„з»“е°ҫи·ҹзүҮеӯҗзҡ„з»“е°ҫжңүзӮ№еғҸпјҢжҳҜдёҖдёӘејҖж”ҫејҸзҡ„з»“еұҖпјҢе°ҸиҜҙз»“жқҹеҫ—еҸҜиғҪжӣҙж—©пјҢз»“жқҹеңЁжүҖжңүдәәиҒҡйӣҶеҲ°жңЁеұӢйҮҢпјҢеҮҶеӨҮејҖе§ӢжңҖеҗҺеӨ§еҶіж–—зҡ„ж—¶еҖҷгҖӮиҝҷдёӘж—¶еҖҷи°ҒжҳҜзӣ—зҢҺеҲҶеӯҗгҖҒи°ҒжҳҜиӯҰеҜҹд№ҹжІЎжңүжҳҺжң—пјҢз”ҡиҮіж №е®қеҲ°еә•жқҘжңЁеұӢеҒҡд»Җд№Ҳд№ҹжІЎжңүжҳҺжң—гҖӮиҝҷдёӘж—¶еҖҷпјҢж №е®қеҒ·еҒ·ең°жӢҝиө·дёҖжҠҠж–§еӯҗпјҢж–§еӯҗдёҠй—ӘзқҖеҜ’е…үпјҢж•…дәӢе°ұз»“жқҹдәҶпјҢжүҖд»ҘиҝҷжҳҜдёҖзҜҮи®©дәәж„ҸзҠ№жңӘе°Ҫзҡ„зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖӮ

жҲ‘зңӢи—Ҹж—ҸдҪңиҖ…зҡ„дҪңе“Ғжң¬иә«д№ҹдёҚжҳҜзү№еҲ«еӨҡпјҢдҪҶжҳҜжҲ‘и§үеҫ—д»–жҳҜдёҖдёӘеҫҲдёҚдёҖж ·зҡ„дҪңиҖ…пјҢд»–зҡ„е°ҸиҜҙд№ҹдјҡжңүзұ»еһӢзүҮзҡ„иҙЁж„ҹпјҢжғіиұЎеҠӣд№ҹжӣҙеҠ дё°еҜҢгҖӮ

е…¶д»–дҪңиҖ…еҸҜиғҪжҳҜйқһеёёзҺ°е®һдё»д№үең°жҸҸеҶҷе…·дҪ“зҡ„дәәпјҢдҪҶжұҹжҙӢжүҚи®©иҖҒеёҲзҡ„дҪңе“ҒйҖӮеҗҲжӢҚжҲҗзұ»еһӢзүҮгҖӮиҝҳжңүдёҖйғЁе°ҸиҜҙеҸ«еҒҡгҖҠиҖҒзҒөйӯӮгҖӢпјҢи®ІдёҖдёӘжӯ»еҺ»зҡ„зҒөйӯӮдёҚж–ӯеңЁжқ‘еӯҗйҮҢжёёиҚЎпјҢ然еҗҺеҸ‘з”ҹзҡ„дёҖдәӣж•…дәӢгҖӮиҝҳжңүдёҖдёӘи·ҹиөӣ马жңүе…ізҡ„ж•…дәӢпјҢжҲ‘ж„ҹи§үд№ҹиғҪжӢҚжҲҗдёҖдёӘеҫҲжңүж„ҸжҖқзҡ„зұ»еһӢзүҮгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡж•…дәӢеҸ‘з”ҹеңЁдёҖдёӘжҜ”иҫғз©әж—·зҡ„зҺҜеўғйҮҢпјҢжҠӨжһ—е‘ҳжЎ‘жқ°еӯӨиә«дёҖдәәиҫЁеҲ«е…¶д»–дәәеҲ°еә•жҳҜд»–зҡ„жңӢеҸӢиҝҳжҳҜд»–зҡ„ж•ҢдәәгҖӮж—¶д»ЈиғҢжҷҜи®ҫеңЁ90е№ҙд»ЈдёӯжңҹпјҢиҮӘ然зҺҜеўғд№ҹжҳҜжҜ”иҫғжҒ¶еҠЈзҡ„гҖӮдёҚз®ЎжҳҜжҲҸеү§жғ…еўғзҡ„и®ҫзҪ®иҝҳжҳҜдәәзү©зҡ„еЎ‘йҖ йғҪжҳҜжҜ”иҫғжһҒиҮҙзҡ„жҲҸеү§и®ҫе®ҡгҖӮжӮЁи§үеҫ—иҝҷж ·зҡ„и®ҫе®ҡеҮәдәҺд»Җд№Ҳж ·зҡ„иҖғйҮҸпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡеңЁеҶҷеү§жң¬зҡ„ж—¶еҖҷж…ўж…ўдјҡжҳҺзҷҪдҪ йңҖиҰҒдёҖдёӘд»Җд№Ҳж ·зҡ„жҲҸеү§жғ…еўғпјҢйңҖиҰҒз»ҷиҝҷдәӣи§’иүІзҡ„еҠЁдҪңд»ҘеҗҲзҗҶжҖ§гҖӮжҜ”еҰӮиҜҙиӯҰеҜҹпјҢдёәд»Җд№Ҳ他们еҮәиҪҰзҘёд№ӢеҗҺпјҢеҗҢдјҙжӯ»дәҶпјҢеҚҙдёҚ第дёҖж—¶й—ҙиҒ”зі»еӨ–з•ҢиҜ·жұӮж”ҜжҸҙпјҢ他们дёәд»Җд№ҲдёҖе®ҡиҰҒиө°еҲ°жҠӨжһ—е‘ҳзҡ„жңЁеұӢйҮҢеҜ»жұӮеё®еҠ©гҖӮ

жҲ‘们д№ӢеүҚеҒҡдәҶеҫҲеӨҡи°ғз ”гҖӮ90е№ҙд»ЈйҰ–е…ҲйҖҡи®ҜйқһеёёдёҚеҸ‘иҫҫпјҢе°Өе…¶еңЁжЈ®жһ—йҮҢжӣҙжҳҜиҒ”зі»дёҚеҲ°еӨ–з•ҢгҖӮжҠӨжһ—е‘ҳеҸҜиғҪжҳҜйӮЈзүҮжһ—еӯҗйҮҢе”ҜдёҖиғҪеӨҹеё®еҠ©д»–们зҡ„дәәпјҢжҠӨжһ—е‘ҳжң¬иә«йҒҮеҲ°иҝҷз§Қжғ…еҶөд№ҹйқһеёёеҚұйҷ©пјҢ他们еӨ§йғЁеҲҶжғ…еҶөдёӢд№ҹеҸӘиғҪйқ иҮӘе·ұпјҢеҰӮжһңжғіжҠҘиӯҰеҸҜиғҪйңҖиҰҒиө°дёҖдёӘе°Ҹж—¶еұұи·ҜеҲ°жһ—еӯҗеӨ–йқўжңҖиҝ‘зҡ„жқ‘еә„жҲ–иҖ…еҺҝеҹҺжү“з”өиҜқпјҢ然еҗҺжүҚиғҪеҫ—еҲ°ж”ҜжҸҙгҖӮеңЁ90е№ҙд»Јзҡ„зҺҜеўғдёӢпјҢиҝҷдёӘжқЎд»¶жӣҙеҠ жһҒз«ҜпјҢеңЁиҝҷдёӘжғ…еўғйҮҢдәәзұ»еҸӘиғҪйқ иҮӘе·ұзҡ„еҠӣйҮҸеҠӘеҠӣз”ҹеӯҳдёӢжқҘгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡиҝҷдёӘзүҮеӯҗдёҚз®ЎжҳҜзұ»еһӢеҢ–зҡ„зЁӢеәҰиҝҳжҳҜи§Ҷеҗ¬е‘ҲзҺ°зҡ„йЈҺж јйғҪе’ҢжҲ‘们д№ӢеүҚзңӢеҲ°зҡ„е…¶д»–и—Ҹең°з”өеҪұеҫҲдёҚдёҖж ·гҖӮзҺ°еңЁеҫҲеӨҡе№ҙиҪ»еҜјжј”иҝӣе…Ҙз”өеҪұиЎҢдёҡеҸҜиғҪдјҡйҖүжӢ©жҲҗжң¬иҫғдҪҺгҖҒжӢҚж‘„жүӢжі•е®№жҳ“дёҖдәӣзҡ„ж–ҮиүәзүҮе…ҘжүӢгҖӮдҪҶжҳҜжӮЁеҸҚе…¶йҒ“иҖҢиЎҢд№ӢпјҢ第дёҖйғЁдҪңе“ҒйҖүжӢ©дәҶжӣҙеҠ зұ»еһӢеҢ–зҡ„е‘ҲзҺ°ж–№ејҸпјҢжғій—®дёҖдёӢдёәд»Җд№ҲйҖүжӢ©д»Ҙзұ»еһӢзүҮеҲҮе…ҘгҖӮ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡеҸҜиғҪжңүдёҖдёӘеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„еҺҹеӣ пјҢжҳҜжҲ‘жҜ”иҫғе№ёиҝҗпјҢиғҪеӨҹжүҫеҲ°дёҖдәӣиө„жәҗж”ҜжҢҒжҲ‘е®ҢжҲҗзӣёеҜ№дҪ“йҮҸжҜ”иҫғеӨ§зҡ„еҲӣдҪңгҖӮ

жҜ•дёҡзҡ„ж—¶еҖҷжҲ‘д№ҹжғіиҝҮиҰҒжӢҚдёҖдёӘдҪңиҖ…жҖ§ејәгҖҒжіЁйҮҚиҮӘжҲ‘иЎЁиҫҫзҡ„з”өеҪұпјҢжғіжӢҚдёҖдёӘи·ҹжҲ‘зҡ„жҲҗй•ҝз»ҸеҺҶжңүе…ізҡ„гҖҒеҜ»жүҫиә«д»Ҫи®ӨеҗҢзҡ„ж•…дәӢгҖӮдҪҶжҳҜжҲ‘д№ҹеҗ¬дәҶдёҖдәӣеүҚиҫҲзҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢ他们и®ӨдёәиҝҷдёӘж•…дәӢе…Ҳж”ҫдёӘеҮ е№ҙжҜ”иҫғеҘҪпјҢзӯүжҲ‘жңүдәҶжӣҙеӨҡз”ҹжҙ»йҳ…еҺҶжҲ–иҖ…еҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–жң¬иә«жңүжӣҙж·ұеҲ»зҡ„зҗҶи§Јд»ҘеҗҺеҶҚжӢҚпјҢиҝҷдёӘж—¶еҖҷжӢҚеҮәжқҘзҡ„дҪңе“Ғдјҡжӣҙж·ұе…ҘдёҖдәӣгҖӮжүҖд»ҘжҲ‘е°ұе…Ҳж”ҫејғдәҶжӢҚж‘„йӮЈдёӘзүҮеӯҗзҡ„жғіжі•гҖӮ

еңЁеӨ§еӯҰжңҹй—ҙжҲ‘жӢҚдәҶеҫҲеӨҡзҹӯзүҮпјҢйғҪжҳҜжҜ”иҫғеҒҸзұ»еһӢзҡ„пјҢжҲ‘еҫҲе–ңж¬ўзұ»еһӢзүҮгҖӮзңӢеҲ°иҝҷзҜҮе°ҸиҜҙд»ҘеҗҺпјҢжҲ‘и§үеҫ—е®ғз¬ҰеҗҲдёҖдёӘиҘҝйғЁзұ»еһӢзүҮзҡ„жЎҶжһ¶пјҢеҫҲйҖӮеҗҲж”№зј–пјҢдәҺжҳҜе°ұйҖүжӢ©е…ҲжӢҚдёҖдёӘзұ»еһӢзүҮгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡжӮЁеҲҡжүҚд№ҹжҸҗеҲ°пјҢеңЁд»ҘеүҚеӯҰз”өеҪұзҡ„ж—¶еҖҷеҸҜиғҪзңӢиҝҮеҫҲеӨҡе…·жңүиҘҝйғЁзүҮйЈҺж јзҡ„дҪңе“ҒпјҢжғій—®дёҖдёӢеңЁеү§жң¬йҳ¶ж®өжҲ–иҖ…еүҚжңҹзӯ–еҲ’зҡ„йҳ¶ж®өпјҢжңүжІЎжңүеҸӮиҖғеҪұзүҮеҒҡеҖҹйүҙе‘ўпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡжҲ‘д№ӢеүҚи·ҹдҪ жҸҗеҲ°иҝҮгҖҠиҚ’йҮҺзҢҺдәәгҖӢгҖҠиҚ’йҮҺеӨ§й•–е®ўгҖӢпјҢеҶҚеҠ дёҠгҖҠй»„йҮ‘дёүй•–е®ўгҖӢпјҢеҸҜиғҪиҝҷеҮ йғЁзүҮеӯҗеҜ№жҲ‘жқҘиҜҙеҪұе“ҚжҜ”иҫғж·ұпјҢзңӢеҲ°е°ҸиҜҙзҡ„ж—¶еҖҷпјҢе°Ө其他们еҮ дёӘеңЁжңЁеұӢйҮҢеҜ№еіҷзҡ„йӮЈеңәжҲҸпјҢиҷҪ然дәәзү©и°ғеәҰдёҠеҸҜиғҪдёҚжҳҜеҫҲдё°еҜҢпјҢдҪҶжҳҜе®ғйҖҡиҝҮй•ңеӨҙзҡ„и’ҷеӨӘеҘҮиҗҘйҖ дәҶзҙ§еј ж„ҹгҖӮеү§жң¬йҮҢе…ідәҺи§’иүІзңјзқӣе’ҢжүӢзҡ„з»ҶиҠӮжңҖз»Ҳд№ҹз”Ёзү№еҶҷй•ңеӨҙе‘ҲзҺ°еҮәжқҘпјҢиҗҘйҖ еҮәиҝҷдёӘж®өиҗҪзҡ„иҠӮеҘҸж„ҹе’ҢдёҖз§Қзҙ§еј зҡ„ж°ӣеӣҙпјҢиҝҷжҳҜеӨ§ж–№еҗ‘дёҠзҡ„дёҖз§ҚеҪұе“ҚгҖӮ

е…¶ж¬ЎжҜ”иҫғз»Ҷеҫ®дёҖзӮ№зҡ„еҪұе“ҚпјҢжҜ”еҰӮгҖҠиҚ’йҮҺзҢҺдәәгҖӢйҮҢйқўйӮЈдёӘе№ҝи§’иҙҙйқўзҡ„й•ңеӨҙпјҢдҪ иғҪд»ҺйӮЈз§Қй•ңеӨҙйҮҢж„ҹи§үеҲ°дәәеҶ…еҝғзҡ„жҒҗжғ§жҲ–иҖ…иҜҙд»–зҡ„жҢЈжүҺгҖҒд»–зҡ„ж¬ІжңӣгҖҒз”ҡиҮіиҜҙеҶ…еҝғдёҖдәӣжүӯжӣІзҡ„жҲҗеҲҶпјҢиҝҷдёӘе‘ҲзҺ°ж–№ејҸд№ҹеҫҲйҖӮеҗҲе‘ҲзҺ°жҲ‘иҝҷдёӘзүҮеӯҗйҮҢи§’иүІзҡ„дёҖдәӣзҠ¶жҖҒгҖӮеҗҢж—¶иҙҙйқўзҡ„й•ңеӨҙд№ҹиғҪи®©дҪ жё…жҷ°ең°зңӢеҲ°жҜҸдёҖдёӘдәәиә«дёҠзҡ„з»ҶиҠӮпјҢеҢ…жӢ¬иә«дёҠзҡ„дјӨз–ӨгҖҒзҡ®иӮӨзҡ„йўңиүІгҖҒиЎЈжңҚдёҠзҡ„жұЎжёҚзӯүзӯүпјҢиҝҷдәӣз»ҶиҠӮиғҪеӨҹи®©жҜҸдёӘи§Ӯдј—иҝӣе…ҘеҲ°ж•…дәӢзҡ„ж°ӣеӣҙйҮҢпјҢиҝҷеҜ№жҲ‘жқҘиҜҙд№ҹеҫҲйҮҚиҰҒгҖӮ

гҖҠе…«жҒ¶дәәгҖӢз»ҷжҲ‘зҡ„еҪұе“Қдё»иҰҒеңЁз©әй—ҙзҡ„и®ҫи®Ўе’Ңи°ғеәҰдёҠпјҢеңЁйӮЈдёӘжңЁеұӢйҮҢпјҢдҪ иғҪзңӢеҲ°дәә们еҲҶеёғеңЁжңЁеұӢзҡ„дёҚеҗҢдҪҚзҪ®пјҢжңүеҫҲжҳҺжҳҫзҡ„жҢҮеҗ‘жҖ§пјҢжҲ‘们еҜ№з©әй—ҙзҡ„и°ғеәҰд№ҹжҳҜеҫҲдё°еҜҢзҡ„гҖӮжүҖд»ҘеңЁи®ҫи®ЎиҝҷдёӘжңЁеұӢзҡ„ж—¶еҖҷпјҢд№ҹжҳҜжҗӯдәҶдёҖдёӘеҫҲеӨ§зҡ„жңЁеұӢпјҢз”ҡиҮіиҰҒжҜ”еҺҹе°ҸиҜҙйҮҢжҸҸиҝ°зҡ„еӨ§дёӘдә”е…ӯеҖҚпјҢжҲ‘们д№ҹеҜ№жңЁеұӢйҮҢйқўзҡ„з©әй—ҙеҒҡдәҶеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„规еҲ’гҖӮеҪ“иҝҷеҮ дёӘдәәд»ҺеҶ°еӨ©йӣӘең°йҮҢиҝӣе…ҘжңЁеұӢд»ҘеҗҺпјҢ他们干зҡ„第дёҖ件дәӢжғ…е°ұжҳҜеӣҙзқҖзӮүеӯҗеҸ–жҡ–пјҢжүҖд»Ҙи°ғеәҰжңҖеӨҡжңҖеӨҚжқӮзҡ„ең°ж–№д№ҹеҲҡеҘҪеӣҙз»•иҝҷдёӘзӮүеӯҗпјҢжҲ‘们жҠҠзӮүеӯҗж”ҫеңЁдәҶж•ҙдёӘжңЁеұӢзҡ„дёӯеҝғпјҢд№ҹе°ұжҳҜз”»йқўзҡ„и§Ҷи§үдёӯеҝғгҖӮ

е…¶ж¬Ўе°ұе®үжҺ’дәҶд№ҰжЎҢзҡ„дҪҚзҪ®пјҢеӣ дёәжғіеҮёжҳҫжҠӨжһ—е‘ҳеңЁжғ…еўғеҪ“дёӯзҡ„жқғеҠӣй«ҳдҪҚпјҢе°ұжҠҠд№ҰжЎҢе°ұж”ҫеңЁдәҶзӣёеҜ№жҜ”иҫғйҮҚиҰҒзҡ„е·Ұиҫ№дҪҚзҪ®пјҢиҝҷжҳҜд»ҺгҖҠе…«жҒ¶дәәгҖӢйҮҢеҖҹйүҙжҜ”иҫғеӨҡзҡ„ең°ж–№гҖӮ

еҜјжј”её®пјҡе…ідәҺеҸҷдәӢи§Ҷи§’зҡ„й—®йўҳпјҢиҝҷдёӘзүҮеӯҗеӨ§иҮҙеҲҶжҲҗдёүдёӘи§Ҷи§’пјҢе…ұеҗҢз»„е»әиө·жқҘдёҖз§ҚеҸҷдәӢпјҢдёүдёӘи§’иүІзҡ„и§Ҷи§’йғҪжңүеҸҷдәӢзҡ„дёҚе®Ңж•ҙжҖ§пјҢдҪҶжңҖеҗҺз”ұи§Ӯдј—иҝҳеҺҹж•ҙдёӘж•…дәӢзҡ„зңҹзӣёпјҢжӮЁдёәд»Җд№ҲдјҡйҖүжӢ©иҝҷд№ҲдёҖдёӘйқһзәҝжҖ§зҡ„еҸҷдәӢжңәеҲ¶пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡиҝҷдёӘеҸҷдәӢзҡ„з»“жһ„и·ҹе°ҸиҜҙжң¬иә«д№ҹжҢәзӣёдјјзҡ„пјҢжңүдёҖзӮ№еғҸгҖҠзҪ—з”ҹй—ЁгҖӢзҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢжҠӨжһ—е‘ҳеңЁиҝҷдёӘж•…дәӢйҮҢйқўжң¬иә«е……еҪ“дәҶдёҖз§Қи§ӮзңӢзҡ„и§Ҷи§’пјҢеҰӮжһңз”ЁзәҝжҖ§еҸҷдәӢзҡ„ж–№ејҸпјҢе…ЁйғЁзҡ„зңҹзӣёйғҪеҫҲеҝ«еҗ‘и§Ӯдј—жҸӯзӨәдәҶпјҢеҸҜиғҪжҠӨжһ—е‘ҳжң¬иә«еҲӨж–ӯзңҹеҒҮзҡ„зҺҜиҠӮд№ҹе°ұдёҚеӯҳеңЁдәҶгҖӮиҝҳжҳҜеёҢжңӣи§Ӯдј—иғҪеӨҹиў«жҠӨжһ—е‘ҳеёҰеҲ°д»–иҮӘе·ұзҡ„и§Ҷи§’йҮҢж„ҹеҸ—еҲ°иҝҷз§ҚзңҹеҒҮзҡ„еҖ’й”ҷгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡд№ҹжңүи§Ӯдј—жҸҗй—®иҝҮпјҢдёәд»Җд№ҲзүҮеҗҚдјҡеҸ«гҖҠдёҖдёӘе’ҢеӣӣдёӘгҖӢпјҢиҝҳжғій—®дёҖдёӢзүҮеҗҚзҡ„еҜ“ж„ҸгҖӮ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡиҝҷдёӘзүҮеҗҚиЎҚз”ҹеҮәжқҘзҡ„ж„Ҹд№үжҢәеӨҡзҡ„гҖӮ

дёҖејҖе§ӢиҜ»е°ҸиҜҙзҡ„ж—¶еҖҷжҲ‘и®ӨдёәвҖңдёҖдёӘвҖқд»ЈиЎЁиҝҷдёӘжҠӨжһ—е‘ҳпјҢд»–зҡ„з”ҹжҙ»зҠ¶жҖҒзӣёеҜ№жҜ”иҫғеҚ•зәҜпјҢиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғзҡ„дё–з•Ңд№ҹжІЎжңүйӮЈд№ҲеӨҚжқӮпјҢд»–жүҖжҺҘи§Ұзҡ„зӨҫдјҡд№ҹ并дёҚеӨҚжқӮпјҢжҳҜеҫҲеҚ•зәҜзҡ„дёҖдёӘж•°еӯ—гҖӮвҖңеӣӣдёӘвҖқд»ЈиЎЁиҝҷеӣӣдёӘй—Ҝиҝӣд»–зҡ„жңЁеұӢйҮҢйқўпјҢжҜҸдёҖдёӘйғҪеҝғжҖҖй¬јиғҺгҖҒеҗ„жңүеҠЁжңәзҡ„дәәпјҢжҳҜеӨҚжқӮдәәзұ»дё–з•Ңзҡ„дёҖз§ҚиұЎеҫҒпјҢдёҖе’Ңеӣӣе°ұжҳҜиҝҷж ·дёҖз§ҚеҜ№жҜ”зҡ„е…ізі»гҖӮ

еҪ“зүҮеӯҗеҒҡе®Ңд№ӢеҗҺпјҢд№ҹжңүи§Ӯдј—иҜҙвҖңдёҖдёӘвҖқеҸҜиғҪжҳҜйӮЈеӨҙй№ҝпјҢжҲ‘д№ӢеүҚжІЎжңүжғіеҲ°йӮЈеӨҙй№ҝпјҢеӣ дёәеҺҹдҪңе°ҸиҜҙйҮҢеҜ№дәҺиҝҷеӨҙй№ҝзҡ„жҸҸеҶҷеҫҲе°‘пјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдёҖдёӘж„Ҹеҗ‘пјҢдҪҶеңЁж”№зј–е°ҸиҜҙзҡ„иҝҮзЁӢйҮҢеҸҜиғҪе°ұжҠҠиҝҷз§Қж„Ҹеҗ‘еҸҳеҫ—жӣҙе®һпјҢиһҚиҝӣж•ҙдёӘеҸҷдәӢйҮҢйқўдәҶгҖӮдҪҶжҳҜи§Ӯдј—зңӢе®ҢзүҮеӯҗзҡ„ж„ҹи§үеҸҜиғҪи·іи·ғеҮәдәҶдәәзұ»дё–з•Ңзҡ„з»ҙеәҰпјҢжҳҜдёҖз§ҚеҫҲзҒөжҖ§иҖҢеҺҹе§Ӣзҡ„дёңиҘҝпјҢжҲ‘и§үеҫ—иҝҷз§Қжғіжі•д№ҹжҢәжңүж„ҸжҖқзҡ„пјҢжүҖд»ҘжҲ‘зҺ°еңЁжӣҙеҖҫеҗ‘дәҺжҠҠвҖңдёҖвҖқзҗҶи§ЈжҲҗйӮЈеӨҙй№ҝгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡжЎ‘жқ°дҪҸзҡ„йӮЈдёӘжңЁеұӢеҪ“ж—¶жҳҜеӨ–жҷҜжӢҚж‘„зҡ„иҝҳжҳҜеҚ•зӢ¬жҗӯе»әдәҶдёҖдёӘжЈҡжҷҜпјҢжӢҚж‘„ең°зӮ№жҳҜеңЁйқ’жө·зңҒзҘҒиҝһеҺҝеҗ—пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡйӮЈжҳҜеӨ–жҷҜпјҢеңЁйқ’жө·жө·еҢ—е·һзҡ„зҘҒиҝһеҺҝгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡиҝҷдёӘжӢҚж‘„зҺҜеўғеҪ“ж—¶жҳҜжҖҺд№ҲжүҫеҲ°зҡ„пјҢиҝҷз§ҚжҒ¶еҠЈиҮӘ然зҺҜеўғйҖ жҲҗиҝҮд»Җд№ҲжӢҚж‘„дёҠзҡ„еӣ°йҡҫеҗ—пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡжүҫеҲ°иҝҷдёӘжҷҜзҡ„иҝҮзЁӢе…¶е®һжҢәжј«й•ҝзҡ„пјҢжҲ‘们еҮ д№Һи·‘дәҶйқ’жө·зҡ„еҗ„дёӘең°ж–№пјҢжө·дёңжһ—еңәжҜ”иҫғеӨҡпјҢдҪҶе°ұжҳҜеӣ дёәжө·жӢ”дҪҺпјҢдёӢе®ҢйӣӘд№ӢеҗҺеҫҲеҝ«е°ұеҢ–дәҶпјҢжҲ‘们е°ұеҺ»дәҶжһңжҙӣе·һпјҢзҰ»еӣӣе·қжҜ”иҫғиҝ‘пјҢ然еҗҺжңүеҫҲеӨ§зҡ„дёҖзүҮеҺҹе§ӢжЈ®жһ—пјҢж ‘д№ҹзү№еҲ«зІ—еЈ®пјҢеҶ¬еӨ©еҸҜиғҪд№ҹжңүдёҖдәӣз§ҜйӣӘпјҢй—®йўҳжҳҜйӮЈзүҮжһ—еӯҗйҮҢжӢҚж‘„зҡ„иҪҰиҫҶиҝӣдёҚеҺ»пјҢжңҖеҗҺж”ҫејғдәҶгҖӮ

еҗҺжқҘе°ұеҺ»дәҶжө·еҢ—зҡ„иҝҷзүҮжһ—еңәпјҢе…¶е®һжң¬жқҘйӮЈйҮҢжҳҜдёҖзүҮжҷҜеҢәпјҢиў«еҪ“ең°ж”ҝеәңдҝ®е»әеҫ—йқһеёёе®Ңе–„дәҶпјҢйҮҢйқўзҡ„йҒ“и·Ҝд№ҹйғҪжҳҜеҫҲж–°зҡ„ж°ҙжіҘи·ҜгҖӮ

жҲ‘们еҺ»зңӢзҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҖејҖе§ӢйғҪжҢәеӨұжңӣзҡ„пјҢи§үеҫ—ж— жі•иҫҫеҲ°90е№ҙд»Јзҡ„ж•ҲжһңпјҢеҮҶеӨҮиө°зҡ„ж—¶еҖҷеӨ©йғҪеҝ«й»‘дәҶпјҢеңЁй«ҳйҖҹи·ҜдёҠзңӢеҲ°дёҖжқЎе°ҸжәӘпјҢж—Ғиҫ№жңүдёҖзүҮжһ—еӯҗгҖӮжһ—еӯҗдёҚеӨ§пјҢжҲ‘们жғізқҖеҺ»зў°зў°иҝҗж°”пјҢи·ЁиҝҮе°ҸжәӘиө°дәҶеҫҲд№…пјҢз»“жһңеҸ‘зҺ°жһ—еӯҗдёӯй—ҙиҝҳжңүз©әең°пјҢеҘҪеғҸеҫҲйҖӮеҗҲжҗӯе»әжҠӨжһ—е‘ҳзҡ„жңЁеұӢпјҢеҸҲи§үеҫ—иҰҒиө¶зҙ§жүҫдёҖжқЎйҖҡеҫҖиҝҷдёӘжһ—еӯҗйҮҢзҡ„и·ҜпјҢеҲҡеҘҪжңүдёҖжқЎи·ҜжҳҜд»Һе…¬и·Ҝ延伸иҝҮжқҘзҡ„пјҢи·қзҰ»еҫҲиҝ‘пјҢеҗҢж—¶йӮЈжқЎи·Ҝд№ҹжІЎжңүеҗ‘жёёе®ўејҖж”ҫгҖӮзӣёеҪ“дәҺеҫҲе·§еҗҲең°еҸ‘зҺ°дәҶйӮЈдёӘең°ж–№пјҢеңЁйӮЈжҗӯдәҶиҝҷдёӘжңЁеұӢгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡеҪ“ж—¶жҳҜжҖҺд№ҲжҠҠе®ӨеҶ…е®ӨеӨ–дёӨз§ҚзҺҜеўғжңүжңәз»„еҗҲеңЁдёҖиө·пјҢеңЁеёғжҷҜжҲ–иҖ…иҜҙжҳҜеҰҶйҖ дёҠеҒҡдәҶе“ӘдәӣеҠӘеҠӣпјҢжүҚеҒҡеҮәдәҶеҪұзүҮжңҖз»ҲжғіеЎ‘йҖ зҡ„иҝҷз§Қж•Ҳжһңе‘ўпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡжғіеЎ‘йҖ еҮәеҶ¬еӨ©йҮҢеҫҲеҶ·зҡ„зҺҜеўғпјҢйқһеёёиҗ§жқЎгҖҒж®Ӣй…·гҖӮжҗӯжңЁеұӢзҡ„ж—¶еҖҷйҖүз”Ёд»Җд№Ҳж ·зҡ„жңЁжқҗйғҪжҳҜжңү讲究зҡ„пјҢжҲ‘们зҫҺжңҜжҢҮеҜјдё“й—ЁеҺ»жүҫдәҶзІ—зіҷгҖҒжңүиҙЁж„ҹзҡ„жңЁеӨҙпјҢжҗӯе®Ңд№ӢеҗҺеҸҲиҠұдәҶе·®дёҚеӨҡдёҖе‘Ёзҡ„ж—¶й—ҙжҠҠжңЁеӨҙзҡ„иҠҜе–·й»‘пјҢжҜ•з«ҹжҠӨжһ—е‘ҳеңЁйҮҢйқўз”ҹжҙ»дәҶеҫҲй•ҝж—¶й—ҙпјҢзӮүеӯҗйҮҢйқўзҡ„зғҹиҰҒжҠҠжңЁеӨҙзҶҸеҫ—еҫҲй»‘пјҢиүІи°ғе’ҢиҙЁж„ҹдёҠжүҚз¬ҰеҗҲйӮЈз§Қж°ӣеӣҙпјҢжңүжҜ”иҫғзңҹе®һзҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

еҶҚе°ұжҳҜжңЁеұӢйҮҢйқўзҡ„йҷҲи®ҫпјҢжҲ‘们д№ҹеҺ»дәҶйҷ„иҝ‘зҡ„еҫҲеӨҡжқ‘еә„дёҖзӮ№дёҖзӮ№жҗңйӣҶпјҢдё“й—ЁжүҫдёҠдәҶе№ҙд»Јзҡ„жҹңеӯҗгҖҒзӣҶеӯҗж”ҫеҲ°иҝҷдёӘжңЁеұӢйҮҢпјҢиҗҘйҖ еҮә90е№ҙд»Јзҡ„ж„ҹи§үгҖӮиЎЈжңҚд№ҹжҳҜпјҢеҲ°еӨ„жҗңйӣҶзҫҠзҡ®иў„еӯҗпјҢжүҫдәҶеҫҲеӨҡзҘ–иҫҲз”ҹжҙ»еңЁзү§еҢәзҡ„жңӢеҸӢпјҢжҠҠ他们家йҮҢдёҖзӣҙз©ҝзқҖзҡ„зҫҠзҡ®иў„еӯҗеҖҹжқҘз»ҷжј”е‘ҳз©ҝдёҠпјҢеҮ д№ҺжҜҸдёҖдёӘз»ҶиҠӮйғҪдёҚж”ҫиҝҮпјҢиҗҘйҖ еҮәиҝҷз§Қе№ҙд»Јж„ҹгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡеңЁй•ңеӨҙиҜӯиЁҖзҡ„йҖүжӢ©дёҠпјҢе°ұеғҸжӮЁеүҚйқўиҜҙзҡ„пјҢз”ЁдәҶеҫҲеӨҡиҙҙи„ёзҡ„й•ңеӨҙпјҢе®ӨеҶ…зҡ„ж—¶еҖҷжҜҸдёӘи§’иүІзҡ„зү№еҶҷй•ңеӨҙйғҪжҜ”иҫғеӨҡпјҢеҜ№д»–们йқўйғЁжҜ”иҫғзҙ§еј з”ҡиҮіжҳҜжҜ”иҫғжүӯжӣІзҡ„иЎЁжғ…жңүжһҒиҮҙеҢ–зҡ„е‘ҲзҺ°пјҢеңЁжӢҚеӨ–жҷҜзҡ„ж—¶еҖҷжҚўз”ЁдәҶдёҖдәӣеӨ§е…ЁжҷҜгҖӮжӮЁеңЁжӢҚдёҚеҗҢз”»йқўе’ҢдёҚеҗҢзұ»еһӢжғ…иҠӮзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҳҜжҖҺд№ҲйҖүжӢ©й•ңеӨҙзҡ„е‘ўпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡе…¶е®һжңЁеұӢйҮҢйқўзҡ„жҲҸеӨ§йғЁеҲҶйғҪжҳҜеҫҲзҙ§еј зҡ„гҖӮеӣ дёәе®ғжҳҜдёҖдёӘзӣёеҜ№йҖјд»„зҡ„з©әй—ҙпјҢеҸҲдёҚж–ӯжңүйҷҢз”ҹдәәй—Ҝе…ҘпјҢдәәе’Ңдәәд№Ӣй—ҙдјҡдә’зӣёиҜ•жҺўгҖҒдә’зӣёжҸЈеәҰгҖҒдә’зӣёи§ӮеҜҹпјҢжҲ‘и§үеҫ—йңҖиҰҒжңүеҫҲеӨҡзҡ„зү№еҶҷй•ңеӨҙе‘ҠиҜүи§Ӯдј—е…ідәҺи§’иүІд№Ӣй—ҙзҡ„зңјзҘһе’ҢеҠЁдҪңпјҢиҝҷж ·жүҚеҘҪеҺ»иҗҘйҖ еҮәйӮЈз§Қж°ӣеӣҙгҖӮеҢ…жӢ¬з”Ёйұјзңјй•ңеӨҙеҺ»иҙҙйқўе‘ҲзҺ°д»–们дёҚдёҖж ·зҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮдҪҶи·іеҲ°е®ӨеӨ–д№ӢеҗҺпјҢеҫҲеӨҡж—¶еҖҷйңҖиҰҒе‘ҲзҺ°д»–们疲жғ«зҡ„зҠ¶жҖҒпјҢжҜ”еҰӮиҜҙеңЁжһ—еӯҗйҮҢйқўиө°дәҶеҫҲд№…еҫҲд№…пјҢд№ҹйңҖиҰҒй…ҚдёҖдәӣ缓缓移еҠЁзҡ„й•ңеӨҙгҖӮ

еұ•зҺ°е®ӨеӨ–зҡ„иҮӘ然зҺҜеўғе°ұдјҡжңүеҫҲеӨҡе…ЁжҷҜй•ңеӨҙпјҢдҪҶжҳҜеҪ“жӣҙеҠ иҙҙиҝ‘дәәжҖ§жң¬иә«зҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҜ”еҰӮдәәе’ҢдәәеҸ‘з”ҹжҝҖзғҲеҜ№жҠ—пјҢжҲ–иҖ…еҶ…еҝғзҡ„йҘҘйҘҝж„ҹзҲҶеҸ‘зҡ„ж—¶еҖҷпјҢзү№еҶҷй•ңеӨҙеҸҲдјҡеҸҳеӨҡгҖӮзү№еҶҷй•ңеӨҙе’Ңе…ЁжҷҜй•ңеӨҙзҡ„еҢәеҲ«е°ұеңЁдәҺжҳҜиҰҒе…·дҪ“иЎЁзҺ°дёҖдёӘдәәиҝҳжҳҜиЎЁзҺ°дәәдёҺиҮӘ然д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»гҖӮеҪ“дҪ жӣҙиҙҙиҝ‘дәәпјҢжҷҜеҲ«е°ұдјҡжӣҙзҙ§гҖӮеҪ“дҪ жӣҙејәи°ғдәәе’ҢиҮӘ然д№Ӣй—ҙеҜ№жҜ”зҡ„е…ізі»зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҸҜиғҪе°ұдјҡз”Ёе…ЁжҷҜгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡе…ідәҺеҪұзүҮзҡ„еЈ°йҹіи®ҫи®ЎпјҢж„ҹи§үеЈ°йҹізҡ„зҙ жқҗйҮҸжҜ”иҫғдё°еҜҢпјҢдёҚд»…иғҪеҗ¬еҲ°дәәеЈ°гҖҒжһӘеЈ°пјҢиҝҳиғҪеҗ¬еҲ°йёҹеҸ«еЈ°пјҢеҢ…жӢ¬еҪ“时他们еңЁжҠўиӮүеҗғзҡ„ж—¶еҖҷиҝҳз”ЁдәҶдёҖж®өз”өеӯҗйҹід№җгҖӮжғій—®дёҖдёӢжӮЁеҜ№иҝҷдёӘеҪұзүҮзҡ„еЈ°йҹіеҗҺжңҹ规еҲ’пјҢеҪ“ж—¶жҳҜжҖҺд№ҲиҖғиҷ‘зҡ„пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡе…¶е®һжӣҙеӨҡз»ҶиҠӮзҡ„еӨ„зҗҶйғҪжҳҜеЈ°йҹіжҢҮеҜјжқҺдё№жһ«иҖҒеёҲе®ҢжҲҗзҡ„пјҢеҢ…жӢ¬еңЁзүҮеӯҗйҮҢеҗ¬еҲ°зҡ„зӢјеҡҺжҲ–иҖ…йёҹеҸ«пјҢ他们еҮәзҺ°зҡ„ж—¶жңәйғҪжҳҜжқҺдё№жһ«иҖҒеёҲжқҘжҠҠжҸЎгҖӮд»–еҜ№дәҺзүҮеӯҗзҡ„жҲҸеү§жҖ§е’Ңдәәзү©еҶ…еҝғзҡ„зҗҶи§ЈйғҪжҜ”иҫғж·ұпјҢжүҖд»Ҙд»–зҹҘйҒ“д»Җд№Ҳж—¶еҖҷж”ҫд»Җд№ҲеЈ°йҹіеҜ№дәҺжҺЁеҠЁжғ…з»ӘжҳҜжңүеё®еҠ©зҡ„гҖӮеҶҚдёҖдёӘпјҢдёәдәҶиҗҘйҖ жһ—еӯҗжң¬иә«зҡ„зҒөжҖ§жҲ–иҖ…еҺҹе§Ӣзҡ„ж°”жҒҜпјҢжүҖд»ҘеҠ дәҶеҫҲеӨҡйёҹеҸ«еЈ°пјҢдёҚдјҡи®©жһ—еӯҗжҳҫеҫ—з©әз©әиҚЎиҚЎзҡ„гҖӮ

еңЁеЈ°йҹіи®ҫи®ЎдёҠпјҢи§Ҷеҗ¬зҡ„ж„ҹи§үиғҪеӨҹиҗҘйҖ еҮәеҫҲејәзғҲзҡ„жІүжөёж„ҹпјҢи®©дҪ дёҖзӣҙиў«жҠӨжһ—е‘ҳеёҰзқҖиө°гҖӮжүҖд»ҘжқҺдё№жһ«иҖҒеёҲеңЁеЈ°йҹізҡ„еҗҺжңҹдёҠе°ұжғіеҒҡжІүжөёејҸеҫҲејәеҸҲжңүзұ»еһӢж„ҹзҡ„еЈ°йҹійЈҺж јпјҢд»–дјҡи®©и§Ӯдј—еҗ¬еҲ°иҝҷдәӣеЈ°йҹізҡ„ж—¶еҖҷпјҢд»ҝдҪӣе°ұеңЁд»–们зҡ„иҖіиҫ№еҸ‘еЈ°гҖӮжүҖд»Ҙд»–еҗҺжңҹжҠҠжҜҸдёҖдёӘжј”е‘ҳзҡ„еҸ°иҜҚйғҪйҮҚж–°еҪ•дәҶдёҖйҒҚпјҢжүҚиғҪеҗ¬еҫ—иҝҷд№Ҳжё…жҷ°гҖҒиҝҷд№Ҳиҝ‘гҖӮзүҮеӯҗеҪ“дёӯзҡ„д»»дҪ•дёҖдёӘз»ҶиҠӮйғҪеҸҜд»Ҙдј йҖ’жғ…з»ӘпјҢжҜ”еҰӮиҜҙдәәе’ҢдәәиЎЈжңҚеҸ‘еҮәзӣёдә’ж‘©ж“Ұзҡ„еЈ°йҹіпјҢзӮүеӯҗеҶ’ж°”зҡ„еЈ°йҹіпјҢжңҖз»Ҳе°ҪеҸҜиғҪи®©и§Ӯдј—дёҖзӣҙжІүжөёеңЁиҝҷдёӘж•…дәӢзҡ„ж°ӣеӣҙйҮҢйқўгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡеҪ“ж—¶жӢҚе®ҢиҝҷдёӘеҪұзүҮеә”иҜҘжҳҜ2021е№ҙпјҢи·қзҰ»зҺ°еңЁиҝҮеҺ»дёӨе№ҙдәҶгҖӮжӮЁи§үеҫ—зҺ°еңЁе…¬жҳ д»ҘеҗҺиҮӘе·ұзҡ„еҝғжҖҒжңүжІЎжңүеҸ‘з”ҹдёҖдәӣеҸҳеҢ–пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡжҲ‘и§үеҫ—зүҮеӯҗдёҠжҳ д№ӢеҗҺиҝӣе…ҘеёӮеңәзҡ„иҜ„д»·дҪ“зі»пјҢжҳҜиҝӣе…ҘдәҶдёҖдёӘеҫҲж®Ӣй…·зҡ„иҖғеңәгҖӮеңЁиҝҷдёӘиҖғеңәйҮҢжңүеҫҲеӨҡзҺ°е®һеӣ зҙ дә§з”ҹдҪңз”ЁпјҢиҝӣе…ҘеёӮеңәд№ӢеҗҺпјҢдҪ дјҡжӣҙеҠ зӣҙжҺҘең°ж„ҹеҸ—еҲ°зҘЁжҲҝе’Ңдј ж’ӯеәҰиҝҷдәӣеӣ зҙ еҜ№з”өеҪұдә§з”ҹзҡ„еҪұе“ҚпјҢдҪ е…¶е®һдёҚеӨӘз”ҳеҝғеҒҡдәҶдёҖдёӘжҲҗиүІжң¬иә«иҫҫж Үзҡ„зүҮеӯҗдҪҶжІЎжңүиў«жӣҙеӨҡзҡ„дәәзңӢеҲ°гҖӮдёҚиҝҮеңЁзӣ®еүҚиҝҷдёӘйҳ¶ж®өпјҢеҪұзүҮиғҪеӨҹе…¬жҳ е°ұз®—жҳҜжңҖеӨ§зҡ„жҲҗеҠҹдәҶгҖӮ

еҜјжј”её®пјҡйҷӨдәҶиҝҷйғЁеҪұзүҮзҡ„зұ»еһӢеҢ–е’ҢйЈҺж јеҢ–пјҢиҝҳжҳҜжӮЁжҸҗеҲ°зҡ„дёҚеҗҢдәҺд»ҘеҫҖи—Ҹең°ж–ҮиүәзүҮзҡ„гҖҒжӣҙеӨҡеҲ¶дҪңйғЁй—Ёзҡ„еҚҸеҗҢдҪңдёҡпјҢжӮЁи§үеҫ—иҝҷйғЁдҪңе“Ғзҡ„ејҖеҲӣжҖ§иҝҳдҪ“зҺ°еңЁе“ӘйҮҢпјҹжӮЁдёӘдәәзҡ„收иҺ·еҸҲжңүе“Әдәӣпјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡдёҖејҖе§ӢжӢҚиҝҷдёӘзүҮеӯҗпјҢжҲ‘жІЎжңүж Үж–°з«ӢејӮзҡ„жғіжі•пјҢиҝҳжҳҜд»ҺиҮӘе·ұзҡ„иғҪеҠӣе’Ңе–ңеҘҪеҮәеҸ‘жүҚйҖүжӢ©жӢҚиҝҷж ·дёҖдёӘзұ»еһӢзҡ„ж•…дәӢгҖӮи·ҹиҝҷд№ҲеӨҡж–°йғЁй—ЁеҺ»еҗҲдҪңеҚҸи°ғгҖҒжӢҚж‘„дёҖдәӣжҜ”иҫғеӨҚжқӮзҡ„еңәжҷҜи°ғеәҰпјҢиҝҷж ·зҡ„дҪ“йӘҢеҜ№дәҺжҲ‘们жҳҜе®қиҙөзҡ„пјҢзңӢеҲ°дәҶжңӘжқҘжӣҙеӨҡзҡ„еҸҜиғҪжҖ§гҖӮиҝҷеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜдёҖдёӘеҸ°йҳ¶пјҢжҺҘдёӢжқҘжҲ‘们еҸҜд»ҘжӢҚж‘„жӣҙеӨҡжӣҙеҠ еӨҚжқӮзҡ„дёңиҘҝпјҢжӢҚж‘„жӣҙеҠ зұ»еһӢеҢ–зҡ„ж•…дәӢпјҢжҺўзҙўдёҖз§Қж–°зҡ„еҸҜиғҪжҖ§гҖӮ

еҜјжј”её®пјҡжӮЁд№ӢеҗҺзҡ„жӢҚж‘„и®ЎеҲ’е’ҢжңӘжқҘзҡ„еҲӣдҪңи·Ҝеҫ„жҳҜд»Җд№Ҳж ·зҡ„пјҢжңҖиҝ‘жңүж–°зҡ„规еҲ’еҗ—пјҹ

д№…зҫҺжҲҗеҲ—пјҡзҺ°еңЁеҶҷзҡ„еү§жң¬д№ҹжӣҙеӨҡеңЁеҫҖзұ»еһӢзүҮзҡ„ж–№еҗ‘еҺ»йқ пјҢжңүдёҖдёӘеҸ‘з”ҹеңЁеҶ…ең°зҡ„ж•…дәӢпјҢжңүдёҖдёӘжһ¶з©әзҡ„еҸ‘з”ҹеңЁзү§еҢәзҡ„жёёзү§ж°‘ж—Ҹж•…дәӢпјҢиҝҷдёӨдёӘж•…дәӢйғҪи·ҹжҲ‘иҮӘе·ұзҡ„жҲҗй•ҝз»ҸеҺҶе’Ңз”ҹе‘ҪдҪ“йӘҢжңүе…ізі»гҖӮ

д№ӢеҗҺзҡ„еҲӣдҪңж–№еҗ‘еҸҜиғҪд№ҹдјҡжҳҜиҝҷж ·зҡ„пјҢеҸӘжӢҚиҮӘе·ұжңүж·ұеҲ»дҪ“дјҡзҡ„пјҢдҪҶеҸҲжӣҙеҒҸзұ»еһӢзҡ„дёҖдәӣз”өеҪұгҖӮ