"жҲ‘д»ҘеҗҺдјҡжӢҚдёҖдёӘзңҹжӯЈзҡ„зЈ•зқҖй•ҝеӨҙжңқеңЈзҡ„з”өеҪұ"пјҢ15е№ҙеүҚеј жү¬е°ұжңүдәҶиҝҷдёӘеҝөеӨҙгҖӮ

4е№ҙеүҚпјҢгҖҠйЈһи¶ҠиҖҒдәәйҷўгҖӢе’ҢгҖҠжЎғе§җгҖӢдёҖиө·пјҢеҗ‘иҖҒйҫ„зӨҫдјҡжҠ•еҺ»дәҶзңҹеҲҮзҡ„дёҖзһҘпјҢжҲҗдёәеҪ“е№ҙзҡ„з”өеҪұзҺ°иұЎд№ӢдёҖгҖӮиҖҢд»ҺйӮЈд№ӢеҗҺпјҢеј жү¬е°ұж¶ҲеӨұдәҶгҖӮ

д»–еҺ»дәҶиҘҝи—ҸпјҢ“дёҖи·Ҝи·ӘжӢңпјҢдёҖи·ҜжӢҚж‘„”пјҢеҶ¬еҺ»еҸҲеҶ¬жқҘпјҢеҺҶж—¶дёҖе№ҙзҡ„ж—¶й—ҙе®ҢжҲҗгҖҠеҶҲд»ҒжіўйҪҗгҖӢпјҢд»–иҜҙпјҢд»–“жҳҜеңЁи§Ӯз…§иҮӘжҲ‘пјҢдёҺиҮӘе·ұеҶ…еҝғејҖеұ•еҜ№иҜқ”пјҢд»–еёҢжңӣеҪ“и§Ӯдј—зңӢиҝҷйғЁз”өеҪұж—¶пјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘи§Ӯз…§иҮӘжҲ‘зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

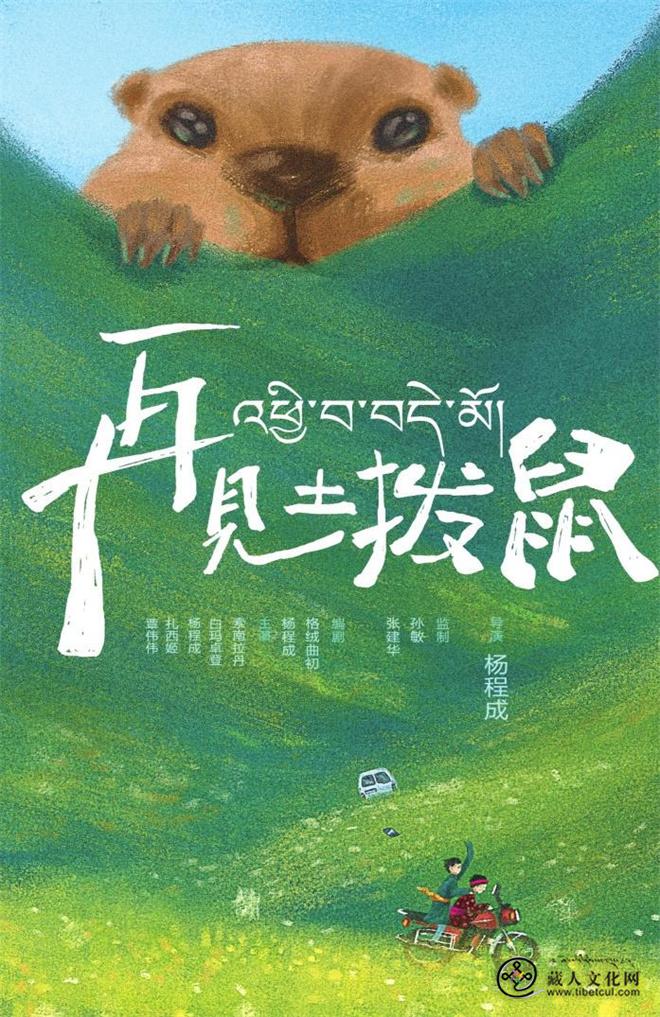

з»“жһңпјҢгҖҠеҶҲд»ҒжіўйҪҗгҖӢеңЁеӨҡдјҰеӨҡз”өеҪұиҠӮе…ЁзҗғйҰ–жҳ ж—¶пјҢйңҮж’јдәҶеӣҪйҷ…еҪұеқӣгҖӮ

еҸӘжҳҜдёәдәҶдёҖеҸҘжүҝиҜә

зңӢгҖҠеҶҲд»ҒжіўйҪҗгҖӢзҡ„иҝҮзЁӢпјҢжҳҜеҶ…еҝғдёҚж–ӯжғҠе‘јзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

жңқеңЈпјҢдёҖдёӘеҗ¬дёҠеҺ»д»ӘејҸж„ҹжһҒејәзҡ„иЎҢеҠЁпјҢеҚҙд»Һе°јзҺӣеҗғзқҖзіҢзІ‘зҡ„дёҖеҸҘиҜқе°ұејҖе§ӢдәҶгҖӮеӨ§ж„ҸжҳҜпјҢ“зҲёзҲёеҺ»дё–еҗҺпјҢжҲ‘е”ҜдёҖзҡ„еҸ”еҸ”жқЁеҹ№пјҢдёҖзӣҙжғіеҺ»жӢүиҗЁжңқеңЈпјҢжҲ‘жғіеё®д»–е®ҢжҲҗиҝҷдёӘеҝғж„ҝпјҢжү“з®—е№ҙеҗҺе°ұеҠЁиә«”гҖӮ

然еҗҺдёҖ家дәәеҗ¬еҗҺпјҢд№ҹ并没жңүд»Җд№ҲеҗғжғҠпјҢдәӢжғ…е°ұиҝҷд№Ҳе®ҡдәҶгҖӮ

йҡҸеҗҺпјҢеҗ„з§ҚжҜ«ж— жҲҸеү§жҖ§зҡ„еҠ е…Ҙе°ұеҸ‘з”ҹдәҶпјҡйғҪжҳҜеңЁеҗ„з§Қжҷ®йҖҡз”ҹжҙ»еңәжҷҜдёӯйҒҮеҲ°дәҶпјҢиҜҙдёҖеЈ°пјҢеҗ¬иҜҙдҪ иҰҒеҺ»жңқеңЈпјҢжҲ‘зҡ„д»Җд№Ҳд»Җд№Ҳдәәд№ҹжғіеҺ»пјӣе°јзҺӣзҡ„еҸҚеә”д№ҹжҳҜе№іе№іж·Ўж·ЎпјҢе…ЁйғЁдёҖеҸЈеә”жүҝдёӢжқҘгҖӮ

жҖҖеӯ•зҡ„еҰҮеҘіпјҢе№је°Ҹзҡ„еҘіеӯ©пјӣдёҖдёӘеұ еӨ«пјҢеӣ дёәжқҖдәҶеҫҲеӨҡзүҰзүӣпјҢеҶ…еҝғжңүзҪӘжҒ¶ж„ҹпјҢжү“з®—жңқеңЈеҮҸиҪ»зҪӘжҒ¶пјӣдёҖдёӘ家йҮҢдёҚеӨӘйЎәзҡ„з”·дәәпјҢи§үеҫ—еӨӘеҖ’йңүпјҢд№ҹиҰҒи·ҹеҺ»пјӣиҝҳжңүдёҖдёӘе№ҙиҪ»дәәпјҢиғіиҶҠж®Ӣз–ҫпјҢдҪҶжҳҜд№ҹжғіеҺ»……

иҝҷеҸӘжҳҜж—Ҙеёёз”ҹжҙ»иҖҢе·І

дәҺжҳҜпјҢеҘідәә们ејҖе§ӢеҮҶеӨҮжңқеңЈзЈ•еӨҙз”Ёзҡ„еҗ„з§ҚжүӢжқҝгҖҒеӣҙиЈҷпјҢиЎЈжңҚгҖҒиў«иӨҘпјҢеёҗзҜ·гҖҒзӮҠе…·зӯүзӯүпјӣз”·дәәжқҖдәҶдёҖеӨҙзүҰзүӣпјҢиҝҮе№ҙж”ҫе®ҢзӮ®пјҢжҠҠдёңиҘҝиЈ…дёҠдёҖеҸ°еёҰйЎ¶жЈҡзҡ„жӢ–жӢүжңәгҖӮеӨ§е®¶е°ұдёҠи·ҜдәҶгҖӮ

дёҠи·Ҝд№ҹеҫҲз®ҖеҚ•гҖӮд»Һ第дёҖжӯҘејҖе§ӢпјҢе°ұжҳҜзЈ•еӨҙзҡ„ејҖе§ӢпјҢдёҚз®ЎеӨ§дәәеӯ©еӯҗпјҢдёҚйңҖиҰҒд»»дҪ•д»ӘејҸпјҢд№ҹжІЎжңүд»Җд№ҲжҢҮеҜјпјҢжңқеңЈиҖ…们еҜ№жңқеңЈж—©е·ІеҝғзҹҘиӮҡжҳҺпјҢеқҰ然иҖҢеҺ»гҖӮ

еҸӘжңүи§Ӯдј—иҝҳжІЎжңүеҸҚеә”иҝҮжқҘпјҢиҝҷдәӣдәәпјҲеҢ…жӢ¬дёҖдёӘеӯ•еҰҮгҖҒдёҖдёӘе°Ҹ姑еЁҳпјүе№іе№іж·Ўж·Ўең°еҶіе®ҡиҰҒиёҸдёҠзҡ„йӮЈжқЎжңқеңЈи·ҜпјҢжө·жӢ”4000д»ҘдёҠпјҢй•ҝеәҰ2000е…¬йҮҢпјҢи·ҜдёҠиҪҰжқҘиҪҰеҫҖпјҢйЈҺйңңйӣЁйӣӘпјҢеҢҚеҢҗиө·з«ӢпјҢеҶҚеҢҚеҢҗеҶҚиө·з«ӢпјҢжҜҸеӨ©жңҖеӨҡ10е…¬йҮҢпјҢи¶іи¶іиҰҒиө°200дёӘж—ҘеӯҗгҖӮ

иҝҷдәӣеңЁеёёдәәзңӢжқҘжһҒдёә“зҘһеңЈ”зҡ„еҶіе®ҡе’ҢиҝҮзЁӢпјҢеҜ№и—Ҹж°‘жқҘиҜҙйӮЈе°ұжҳҜ他们з”ҹжҙ»зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢе·Із»ҸиһҚе…ҘеҲ°д»–们зҡ„иЎҖж¶ІйҮҢдәҶпјҢе®—ж•ҷдёҚд»…д»…жҳҜе®—ж•ҷпјҢдҝЎд»°д№ҹдёҚд»…д»…жҳҜдҝЎд»°пјҢиҝҷдәӣйғҪжҳҜ他们жң¬е°ұд№ жғҜдәҶзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮжүҖд»ҘеҜјжј”еј жү¬д№ҹиҜҙпјҢ“жҲ‘е°ұжҳҜжӢҚ他们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»пјҢдёҖеҲҮйғҪеңЁж—Ҙеёёзҡ„жҰӮеҝөйҮҢ”гҖӮ

з”ҹжӯ»гҖҒиң•еҸҳпјҢиҝҷдёҖи·ҜпјҢеғҸиҝҮдәҶдёҖз”ҹ

жӣҙеӨ§зҡ„иҖғйӘҢйҡҸд№ӢеҲ°жқҘдәҶгҖӮ

еҘіеӯ©еҸ‘зғ§е·Із»ҸжҳҜе°ҸдәӢдёҖжЎ©пјӣеҖ’йңүзҡ„з”·дәәеңЁи·ҜдёҠ继з»ӯеҖ’йңүиў«и°ўиҗҪзҡ„еұұзҹіз ёеҲ°и…ҝпјҢд№ҹеҸӘжҳҜдј‘жҒҜдёӨеӨ©з»§з»ӯиө°пјӣеӯ•еҰҮеҚҠеӨңиӮҡеӯҗз–јиө·жқҘпјҢ马дёҠиҰҒз”ҹдә§пјҢз«ӢеҲ»ејҖжӢ–жӢүжңәеҺ»жңҖиҝ‘зҡ„еҢ»йҷўз”ҹдә§гҖӮз”·е©ҙдә§дёӢеҗҺпјҢеңЁеҢ»йҷўжІЎдј‘жҒҜеҮ еӨ©пјҢжҜҚдәІе°ұеёҰзқҖе©ҙе„ҝдёҠи·ҜдәҶпјҢйӮЈиЈ№е©ҙе„ҝзҡ„еҢ…иўұжҳҜеҮәеҸ‘еүҚеҘ¶еҘ¶е°ұж—©е·ІжҸҗеүҚеҮҶеӨҮеҘҪзҡ„гҖӮ——他们早已з»Ҹйў„и®ЎеҲ°иҝҷдёҖеҲҮпјҢиҝҷдёҖеҲҮеҜ№д»»дҪ•дёҖдёӘжҷ®йҖҡеҹҺеёӮзҡ„еӨ«еҰҮжқҘиҜҙпјҢйғҪжҳҜйңҖиҰҒеҚғиҲ¬и®ЎеҲ’гҖҒдёҮиҲ¬еҮҶеӨҮгҖҒд»”д»”з»Ҷз»ҶгҖҒдёҮж— дёҖеӨұзҡ„дәӢжғ…пјҢеҜ№иҝҷдәӣжңқеңЈзҡ„дәәжқҘиҜҙпјҢеҚҙеҸӘжҳҜ他们з”ҹжҙ»дёӯзҡ„ж—ҘеёёпјҢдёҖдёӘеҢ…е©ҙе„ҝзҡ„зҫҠзҡ®еҢ…иўұпјҢи§ЈеҶідәҶе…ідәҺз”ҹдә§зҡ„дёҖеҲҮгҖӮ

йӮЈеҸ°жӢ–жӢүжңәпјҢжҜ”иө·и·ҜдёҠйҒҮеҲ°зҡ„з”ЁжҜӣй©ҙжӢүдёңиҘҝзҡ„жңқеңЈиҖ…жқҘиҜҙпјҢе·Із»ҸжҳҜжӣҙе…Ҳиҝӣзҡ„иЈ…еӨҮдәҶпјҢдҪҶжҳҜпјҢдёҖеңәиҪҰзҘёпјҢи®©иҝҷеҸ°жӢ–жӢүжңәеӨұеҺ»дәҶжңәеӨҙгҖӮдәә们е•ҶйҮҸдәҶеҮ еҸҘеҗҺпјҢе°ұеҶіе®ҡжҠҠжңәеӨҙжү”жҺүпјҢз”ЁдәәеҠӣжӢүзқҖиҪҰеҺўз»§з»ӯеүҚиҝӣ……

他们е°ұиҝҷд№Ҳиө°зқҖпјҢеқҰ然иҖҢж— жҖ–ең°иө°зқҖпјҢдёҚи®ІжқЎд»¶жІЎжңүз–‘жғ‘ең°иө°зқҖгҖӮеңЁжңқеңЈзҡ„и·ҜдёҠпјҢйЈҺйңңйӣЁйӣӘгҖҒиҠұи°ўиҠұејҖгҖҒеҶ¬еҺ»жҳҘжқҘпјҢ他们磕еӨҙеүҚиҝӣпјҢе’ҢеӯЈиҠӮгҖҒеұұе·қгҖҒжІіжөҒдёҖиө·……

ж•ҙдёӘз”өеҪұйҖҡзүҮдҪҝз”ЁжңүжәҗеЈ°йҹіпјҢд»ҺеӨҙиҮіе°ҫжІЎжңүж·»еҠ д»»дҪ•дё»и§Ӯйҹід№җпјҢе”ҜжңүжңқеңЈйҳҹдјҚзҡ„зңҹе®һең°иЎҢиө°пјҡзҹіеӨҙжҺүдёӢжқҘе°ұжӢҚзҹіеӨҙпјӣеһӯеҸЈдёӢйӣӘпјҢе°ұжҚ•жҚүдёӢйӣӘпјӣиө¶дёҠйӣЁеӯЈе°ұжӢҚйӣЁжҲҸпјҢеҗғйҘӯгҖҒзқЎи§үгҖҒзЈ•еӨҙгҖҒеҝөз»Ҹ……еңЁдёҖжӯҘдёҖи¶Ӣзҡ„йҮҚеӨҚдёӯпјҢ11дёӘе№іеҮЎзҡ„з”ҹе‘ҪеҺҶз»Ҹз”ҹгҖҒжӯ»гҖҒжҲҗй•ҝгҖҒиң•еҸҳпјҢиҖҢеңЁй•ңеӨҙд№ӢеӨ–пјҢеј жқЁеҲҷйҖҡиҝҮй•ңеӨҙе№ійқҷең°и§ӮеҜҹзқҖиҝҷдёҖеҲҮ……

иҝҷж—¶еҖҷпјҢз»ҲдәҺжҳҺзҷҪпјҢе°јзҺӣеңЁејҖеӨҙеҗғзқҖзіҢзІ‘иҜҙеҮәзҡ„йӮЈеҸҘз®ҖеҚ•жүҝиҜәпјҢеҢ…еҗ«зқҖеӨҡе°‘еҝғзҹҘиӮҡжҳҺиҖҢеҸҲеқҰ然жҺҘеҸ—зҡ„иү°иҫӣгҖӮ

зңӢиҝҮдәҶгҖҠеҶҲд»ҒжіўйҪҗгҖӢпјҢжүҚжҳҺзҷҪпјҢд»Җд№ҲжҳҜи—ҸдәәйқўеҜ№з”ҹжҙ»зҡ„еқҰ然гҖӮе®ғз”Ёжңҙзҙ зҡ„гҖҒжң¬зңҹзҡ„з”ҹжҙ»иҝҳеҺҹпјҢе’ҢеҜҘе»“гҖҒйқҷзҫҺзҡ„й«ҳеҺҹеңәжҷҜпјҢе”Өиө·дәә们еҜ№жң¬еҝғзҡ„еӣһеҪ’е’Ңи®ӨзҹҘгҖӮйӮЈжңқеңЈд№Ӣи·ҜпјҢд№ҹдҫҝжҳҜи—Ҹдәәзҡ„дәәз”ҹи·ҜгҖӮ

6жңҲ20ж—ҘгҖҠеҶҲд»ҒжіўйҪҗгҖӢе°ҶеңЁеҶ…ең°еҪұйҷўжӯЈејҸдёҠжҳ пјҢдҪ еҸҜд»ҘиёҸдёҠиҝҷеңәжІЎжңүд»»дҪ•жҲҸеү§жҖ§еӨёеј зҡ„жңқеңЈд№Ӣж—…пјҢеҺ»и§Ӯз…§дёҖеңәиҮӘжҲ‘дәәз”ҹгҖӮ