张泠,女,影评人,芝加哥大学电影与媒体研究系博士生

“人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。’为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的……”

这是藏族导演万玛才旦电影《塔洛》(2015)中开场镜头,黑白,固定机位,正面中景,长达12分钟。脑后垂着小辫子的藏族牧羊人塔洛以诵经的腔调、藏语风的汉语一气呵成背完毛泽东的《为人民服务》。这是毛泽东于1944年9月8日在中共中央警备团张思德追悼会上的讲演稿。“文革”初期,此篇与另两篇短文《纪念白求恩》(1939)、《愚公移山》(1945)被合称“老三篇”,分别阐述“为人民服务”、“毫不利己、专门利人”和“艰苦奋斗”理念,各地小学生都要学习和背诵。对于塔洛来说,自小学起就深印在记忆中的“为人民服务”不是政治教条,而是道德劝诫、使此生有意义的精神与实践的标准:他全心全意为别人放羊,也是“为人民服务”,死也要“重于泰山”。可惜,这一对塔洛来说似乎超越了历史变革、已被身体化的道德准则,在资本主义浪潮汹涌的当代中国,似乎不堪一击。

从小失去父母、为乡人放了一辈子羊的塔洛要被现代社会纳为“公民”,去派出所办居民身份证,在多杰所长面前,背诵了这篇《为人民服务》,而被赞叹惊人的记忆力。他被要求去县城拍证件照,又因头发太久未洗不够驯顺,被摄影师赶去对门的“扬措理发馆”洗头。在这亦真亦幻的镜像空间中,年轻美丽的理发姑娘扬措的出现,使塔洛的人生轨迹有了巨大变化。这些看似偶然又极日常的一连串事件对一个年龄略长却“涉世未深”的质朴淳厚牧羊人的影响,或许可以发生在中国不同牧区不同民族的人身上,无论汉族、回族、蒙古族、维吾尔族还是哈萨克族。从这个角度讲,人面对现代化的困境,有其普遍性;而青海海南藏区人语言、文化、宗教的特异之处,以不动声色的庸常细节浸淫而出,避免刻意奇观化的藏区仪式与风景。

《塔洛》是万玛才旦继《静静的嘛呢石》(2006)、《寻找智美更登》(2007)、《老狗》(2010)和《五彩神箭》(2014)后的第五部剧情长片,入围威尼斯、温哥华、釜山电影节,也获台湾“金马奖”四项提名(最佳剧情片、最佳导演、最佳改编剧本及最佳摄影)。一部电影的价值不一定要通过电影节来肯定,电影节的认可却侧面体现国际艺术电影界对影片探讨议题及视听风格的关注。万玛才旦近十年来的电影一路看下来,看到的是更深的悲观。电影人能做的是呈现、探讨与反思问题,却无力解决。无论藏地世俗化的加剧、传统的衰落、资本的野蛮入侵还是迅速商品化和娱乐化的精神生活的空洞虚无……小喇嘛还俗娶妻生子从“寺院的天上”回到“凡俗的地上”;藏戏继续荒芜,以后更无人识《智美更登》;当高原上牧羊的藏獒都被当作“奢侈品”买卖,有了“宁为玉碎,不为瓦全”的决绝。

《塔洛》的叙事与影像风格都简朴至极,始终跟随塔洛的行止和遭际。从有了“奇遇”的喧嚣县城回到荒原,他牧羊,喂狗,发呆,深夜生火和放炮竹赶狼,在小棚里抽气味呛人的卷烟,喝烈酒,跟着 “桔子洲”牌古老收音机学“拉伊”(流行于青海、甘肃、四川等安多藏区的藏语情歌),想唱给扬措听。他在空荡的山野里唱起来,羊与他和鸣。他去一小时路程外取水,水中晃动的破碎的倒影惴惴不安。他醉着睡着了。一切沉入孤独。他供奉的绿度母前的三盏酥油灯缓缓熄灭了。狼咬死了一些羊,包括那只他出门装在口袋里的羊羔(它与他一样,都是孤儿)。他被打了耳光。羊的主人、比他年轻的穿皮衣的男人训斥他:“你又钻到酒瓶子里去了吧?……记住,你就是个放羊的!”塔洛只是一厢情愿地“为人民服务”,别人并不这么认为。放牧生活绝不是田园诗的浪漫无辜,离群索居之处也有阶层和权力关系碾压。这种幻灭和屈辱感,或许是促使他做出改变决定的重要酵素。

而具象化这种变化的,是塔洛小辫子的失去。那曾是他的身份标识,也是见证。人们以“小辫子”称呼他,他几乎已忘记自己的本名“塔洛”,直到要办身份证。在理发馆,扬措调戏他,说:“我留短发,就是等你这样留长发的小伙子来找我啊!”当塔洛的小辫子被扬措剪羊毛一般整个剪下来完成“落发礼”,他已不再是从前的他。这种象征性身份“阉割”的外化,令他似乎失了某种特立独行的“仙气”,而成为一位泯然众人矣的光头中年男子。因为他的行为并因而失去了小辫子,他不再能死得“重于泰山”,要接受“轻如鸿毛”的命运。剪发过程一个固定镜头拍下来,气氛凝重如铅,演员的表情变化微妙决绝。不仅有剧中人物的挣扎、惶恐与负罪,也有戏中演员的痛楚(饰演塔洛的藏族著名喜剧演员西德尼玛为艺术牺牲自己留了十七年的小辫子,在片场潸然泪下。我们看到他闭目良久,缓缓克服巨大的情绪冲击)。与过去的纽带就这样被割裂了。塔洛令人惊讶的好记忆力似乎也随小辫子而去,太多杂念、信仰瓦解,令他再也无法流利背诵《为人民服务》。

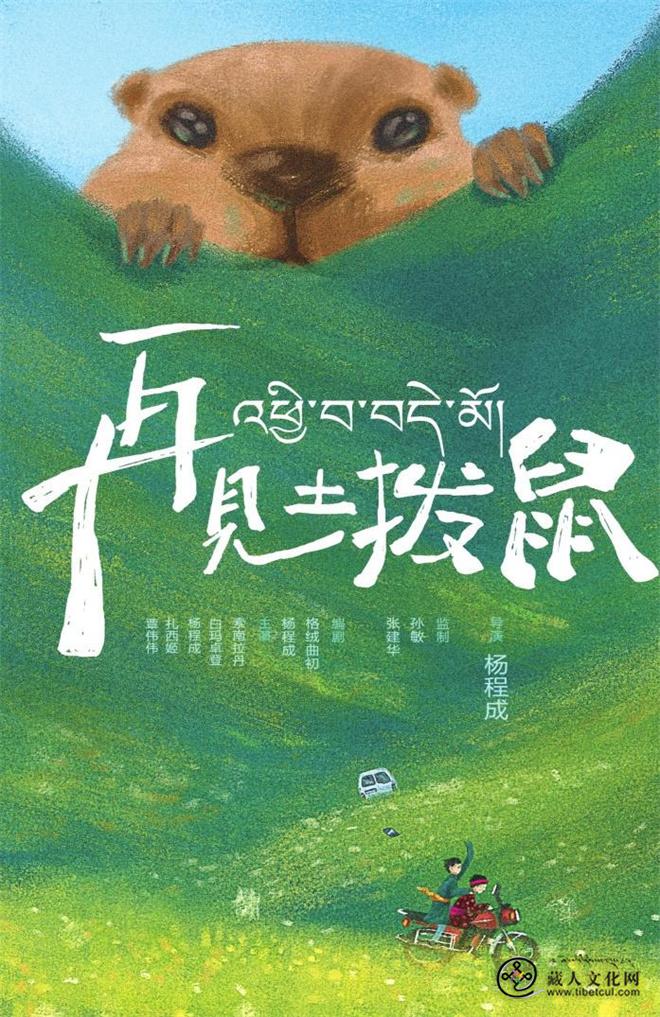

影片细节在不同的固定场景展开,以塔洛骑摩托车连结:派出所、德吉照像馆、扬措理发馆、卡拉OK厅、小商店、塔洛家。如何在这些封闭狭小的室内空间中以黑白影像拍出立体感和丰富层次,要归功于俄罗斯学成归来的摄影师吕松野。尤其理发店空间中使用不同镜子与门窗玻璃构造多重空间,且助以闪烁灯饰在镜面上;卡拉OK厅中则以不同图案的光闪动在壁纸与人物身上,因而在银幕“表面”构成多种“微运动”——这光影都发生在塔洛与扬措在一起的时空,这一切终究是“水月镜花”。此外,黑白影像中的高原光线显得略平,摄影机之眼捕捉的风、汽、尘,是自然界的“微运动”。尽管摄影机基本保持静止,视觉重心常在景框左侧,刻意打破平衡感。卡拉OK厅中扬措在画外左侧唱歌,更由声音延展出更大的画外空间。

卡拉OK厅场景在叙事铺陈、人物互动、视听层面都非常丰富。从“城乡”关系来讲,扬措似乎是强势的,她对城市生活见多识广、应裕自如,而如刘姥姥初进大观园的塔洛拘谨地被林立的啤酒瓶“囚禁”在角落里。他不会唱卡拉OK,不习惯麦克风,只能一手遮住耳朵,用在野地里唱歌的方式唱半首“拉伊”。但从另一面讲,塔洛的歌是天然的、本真的情绪表达,而扬措的经过扩音技术修饰的、模仿流行歌手的声音和情绪显得矫饰,尽管那首《走出大山》或许真的是她的心声。人通过“歌唱”的情感表达,在消费社会给人的“歌星”感虚假满足中被异化了,变成仅仅是“唱歌”。如果说贾樟柯的《小武》中人物通过唱卡拉OK而连接彼此,《塔洛》中的卡拉OK,是为了放大人物的差异。塔洛为唱给扬措而学的三首拉伊,我们终究没有听到;对于扬措,大约也不过是过耳云烟,因她更喜欢流行的藏版“嘻哈”歌手。扬措和照相馆里拍结婚照的藏族夫妇都曾牧过羊,但都成为历史。扬措忘记/拒绝“拉伊”,因为那与乡村、与传统的藏族游牧文化同源,而“嘻哈”是时髦的、年轻的、都市的、甚或西方的。

此处有个关于性别的悖论:扬措吸烟、喝酒、留短发、与男性打情骂俏,都不合于藏族传统中女性的行为准则,在塔洛看来是异类,甚至是“坏人”;而扬措是否以反叛的姿态解放于藏族传统对女性的束缚?同时,她是否又奴役于世俗欲望与消费文化而失去道德规范?女性承载的现代化的代价,是否比男性更复杂?有些遗憾,《塔洛》中的扬措仅被描述为世俗诱惑的化身及其软弱的受害者,有些平面化。万玛才旦导演曾在访谈中回答性别问题时说:“我电影里的叙事主体多是男性,所以女性角色的台词较少,另一方面确实在社会生活中女性可能相比男性会处在一个弱势的地位,男性可能出来说话的时候多一些。”若说塔洛是社会权力结构中的弱势者,扬措是权力与性别双重结构中的更弱势者,后者作为人物还有丰满和复杂的余地。我们看到了塔洛人生轨迹的蜿蜒折痕,会好奇扬措因何、如何变成如今的她。

《塔洛》看似极简的故事与风格折射出诸多无解的社会文化问题:藏区放牧生活方式、道德准则、社会主义历史遗产(《为人民服务》)遭遇资本主义现代文明、物质欲望的身份焦虑与迷失。塔洛失去小辫子和崇高追求,在象征国家权力机构的火眼金睛的多杰所长眼里却变得更像“好人”,也是一抹淡淡反讽。如上世纪三十年代一些上海电影(如孙瑜《天明》、《野玫瑰》,郑基铎《再会吧,上海》等),《塔洛》中的城镇几成罪恶渊薮,令人不安,但不同之处在于:影片并未美化乡村生活为世外桃源。而实际上有些遥不可及、影像上唾手可得的超越国界的大都市,却一直摇曳在城镇人民的向往里:拉萨、北京天安门、纽约自由女神像……自1980年代起在中国广大小城镇流行的照像馆里的环游世界,如马克斯·奥菲尔斯《一个陌生女人的来信》(1948)中火车座上环游世界的幻觉。在失去的故乡与无尽的异乡夹缝中漂泊与观察的万玛才旦,深谙此处蕴藏的复杂寓意。主人公名字“塔洛”藏语意为“逃离者”,他却无可遁逃。