一

2006年青藏铁路开通之后,一年内进藏的游客增长了80%。自驾车的驴友、纯粹的观光客、各种肤色与国籍的背包客、骑行者、暴走族在西藏首府拉萨的街头随处可见,这自然有着“世界屋脊”神秘吸引力带来的吸附效应,客观上也是交通便利后造成的直观结果。

张彬、陈竹强编导的纪录片《云上的日子》(片长45分钟),和英国BBC公司的5集纪录片《西藏一年》(A Year in Tibet,每集50分钟)都是在青藏铁路的背景下拍摄的。前者是以铁路开通前后拉萨聚集的人群生活为中心的扫描,后者则是用整整一年时间以江孜为中心进行的深度纪录。两者无论从长度、脚本、制作、涉及内容等方面都不可同日而语,不过因为题材所显示出来的姿态和角度,以及所引起的效果,较之于几乎没有产生什么传播影响的主旋律电影《青藏线》(冯小宁,2007年),就值得对其叙事意识形态做一些讨论。

《云上的日子》一开始的时候,特写镜头打在一张贴在拉萨街头的告示上:“为了迎接青藏铁路的胜利通车,6月15日至7月15日全市公厕免费向广大市民开放。”这个哗众取宠的镜头无意识地暗示了拍摄者的趣味和倾向:猎奇、无聊、琐碎、貌似亲近日常实则浮皮潦草。画外音告诉观众,2006年7月1日,青藏铁路开通到拉萨,然后用一种疑问的口吻问道:“铁路的终点是否应对着一个时代?”于是,西藏的历史就被划分成了前铁路时代和铁路时代,本片的目的就是要打量前铁路时代西藏即将远去的背影。

为此,编导选取了6、7月拉萨街头的不同事象,它们包括历史悠久的大昭寺,八廓街上开商店的唐卡画师卓么本和他的汉族妻子,甜茶馆的休闲的人们,追求时尚、希望成为一个歌手的时髦少年索尼,堆谐(藏族人节日和朋友聚会时边跳边唱的歌舞)以及跳堆谐的洛桑,来自青海的前僧人如今的翻译东珠……

因为预设了一种“现代与传统的冲突”这样的陈词滥调式的主题,所以几乎在所有的场景中,影像都在刻意制造强烈的对比。在大昭寺前,外来游客在拍照,而虔诚的信徒们则在一片喧哗中磕长头。从海南前来援藏的导游朱君,在前夫死后嫁给了卓么本,惊讶于这个藏族新丈夫对于金钱的恬淡态度。傍晚的八廓街上,人们的生活安静祥和,而16岁的高一学生索尼则在和朋友们打台球、玩街头篮球和霹雳舞,在格桑林卡别墅区中,他的房间中贴满了欧美歌星的海报。68岁的洛桑在生意失败后,现在在朗玛厅(即歌舞厅)跳传统的堆谐,镜头闪现的是现代歌舞厅中的蹦迪和摇滚,朗玛厅的萧条冷清与迪吧中的热闹欢腾构成了鲜明的对照。曾经的喇嘛东珠躺在家庭旅馆的台阶前看天空,日本女游客舞衣子来和他搭讪,两个人嘻嘻哈哈、漫不经心地聊天……

这就是《云上的日子》所呈现出来的2006年夏天拉萨的日常状态。不能说这样的呈现是虚假的,但是雕馈满眼、错彩镂金反倒不如清水芙蓉、天然雕饰来得自然,因为太过主题先行的意图反而使得整个片子脱离了纪录片应该保持的价值中立和平视角度。

其实,展现今日的拉萨形象,就是一个如何理解现在的西藏文化的问题。这当然涉及现代性的冲击,诸如世俗与宗教的融通、金钱与道德的转变、科技与传统的碰撞、观念的更新、欲望的扩张,等等。这些可不是零敲碎打,从街头随便抓住几个人与事就能够表达的,否则只是徒然营造了一个拉萨的表象,无法触及它的实在。比如我们在片中看到的商人、新潮少年、翻译,他们多大程度上能够代表拉萨的日常状态?拉萨那些普通的市民、周围的农民、寺庙的喇嘛,这些构成了拉萨文化底色的东西到底在哪里?他们的现实处境如何因为铁路的开通而有所触动?遗憾的是,在《云上的日子》里,我们没有看到。

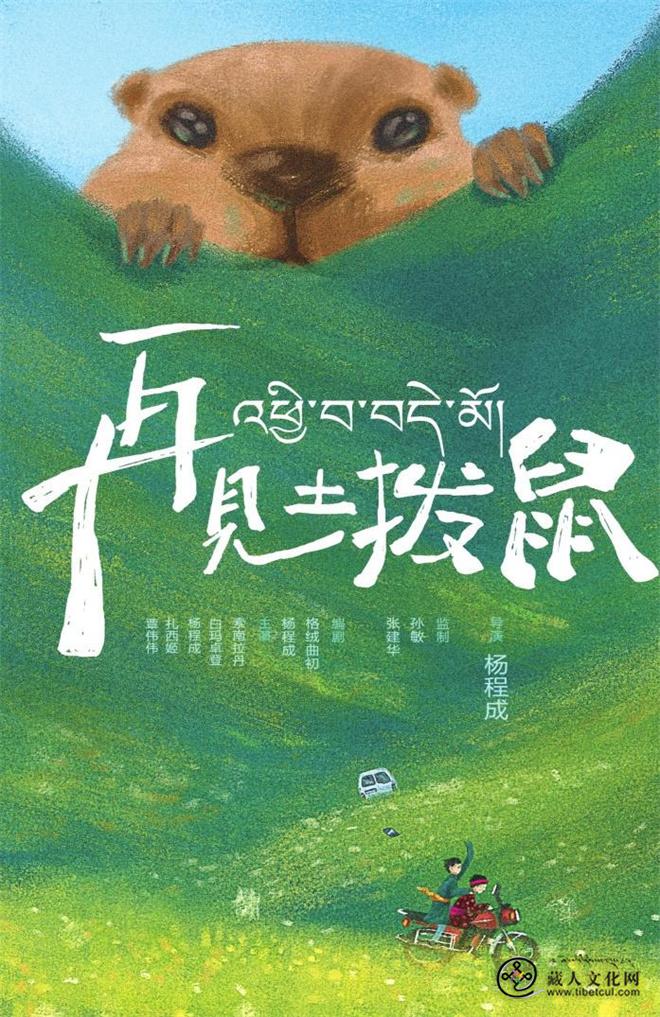

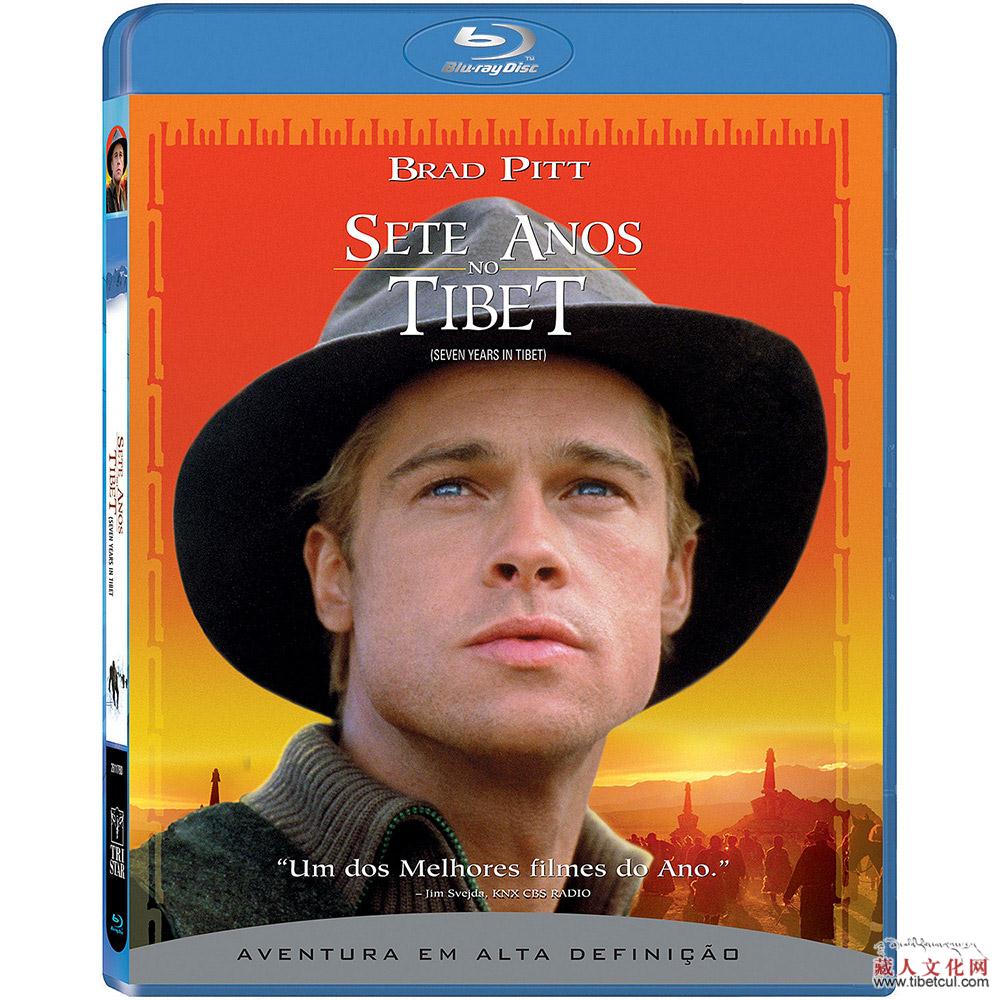

与《云上的日子》形成鲜明对比的是《西藏一年》,这个纪录片的名字很容易让人想起让·雅克·阿诺(Jean-Jacques Annaud)导演的《西藏七年》(Seven Years in Tibet,1997年),一部改编自奥地利登山家Heinrich Harrer同名自传的传记电影。当然因为片中对于共产党政权明显而拙劣的歪曲和丑化,它已经成为一个遭人诟病的笑话,但是《西藏一年》的修辞叙事则要聪明得多。它分为五集,分别是《访问》《三个丈夫和一个婚礼》《信仰、希望和慈悲》《行为不端的喇嘛》《三个喇嘛的故事》,每集各有侧重,相互之间连续呼应。各种原本互不相干的人和事、生活与想法在奇妙的蒙太奇和旁白的辅助下,形成了一个完整的叙事建构:班禅对于白居寺的访问引出的藏汉、政教矛盾;建藏旅社老板对于汉人和外国人的不同态度,央珍和她的三个丈夫以及一个婚礼,反映出传统西藏民俗的孑遗;重病的小孩无钱治疗、贫穷的学生靠借钱去读大学、自己有胃病而求助巫术的女医生,这些都是现实的民生问题;寺院里的内贼、财务上的纷争、老喇嘛与小喇嘛之间的冲突,则成为当代社会传统文化与现代文明的冲突、世俗化商业化对佛教价值观冲击的隐喻……

原本可能庞杂无比、琐碎散乱的题材就这样成为了一个有主题、变化、情节、起伏的叙事,不能不让人想到新历史主义的种种关于历史与叙事、史实与书写之间互相作用的理论——真实是被呈现的,没有被呈现出来的就被忽略了,而历史是被书写的,不被书写的就进入不了历史。《西藏一年》的野心就是塑造一个当代西藏的形象,并且将它书写成为“可靠的信史”。

整个影片以真实、冷静、客观、全面的素材,经过精心剪辑拼接,将微妙的意识形态隐藏其中,通过貌似漫不经心的旁白,不时夸大某些任何社会都必然存在的不足之处,暗示政府如何压制藏传佛教,让观众在接受这种“真实、冷静、客观、全面”的画面同时,不由自主地就接受了它的潜台词:汉人奸诈、藏人受欺,政治压迫并控制自由宗教,“中国人”通过种种方式挤压、污染了西藏的空间。我丝毫没有政治过敏或者过度诠释,这是一部带有明显意识形态色彩的纪录片。但是2008年3月至4月在BBC4播放之后,立刻赢得了大量的掌声,许多中国网友也纷纷称赞其“很客观”,后来还被引进了国内电视台。

局部的真实经过放大之后,在事实上反而造成了总体的虚假。《西藏一年》的倾向无疑让人难以接受,而且就我个人观影经历而言,非常不愉快。但是为何会赢得“客观”的评价呢(当然少数极端藏独分子发表的攻击性言说,事实上却反而更加强了它“中立”“真实”的筹码)?《云上的日子》如果和《西藏一年》放在一起对比,两者根本不是一个重量级的,从影响力上来说,前者除了在电视台播放外,几乎没有引起什么反响。我们不能不思考如何打造传媒话语的问题。即在当前各种力量错杂缪葛的语境中,我们需要什么样的西藏表述,我们要呈现什么样的西藏形象给世人?怎么样才能让一种文化形象更为“真实”,而又能让人乐于接受?

纪录片《西藏一年》导演:书云

二

长期以来,尽管西藏地处中国西南苦寒一隅,却因为独特的地理人文环境,及其在地缘政治、宗教问题上的战略性和敏感性,而使得它比许多内陆经济欠发达省份和地区得到更多外界的关注。从历史上来说,西藏与内地中央政权之间的交往不绝如缕,留下了种种民族交流与融合的佳话。这些历史已经融入到当地日常生活之中,成为西藏传统的一部分。

然而,比起更早时候的简洁明了,近三百年来藏汉交往的历史反而显得更加扑朔迷离、欲说还休。尤其是在晚清直至20世纪上半叶,风云变幻、波谲云诡的各种势力在这块“世界屋脊”上排演了一幕幕曲折的悲喜剧,英法殖民者、本土传统的政教合一体制、所谓的“红汉人”意识形态、独立的各方知识分子、探奇的各种冒险者……每个观察者和经历者都以自己的视角和言说,描画了一个自己心目中的西藏形象,而那些无缘亲自历练体验者,则又从各自的体验出发接受不同的描绘,形成自己的认识系统。“西藏”于是愈加成为一个言人人殊的所在,一个充满魅力而又神秘的不在场,一个旷日持久的迷思。

绝大多数在内地省份长大的人,除非有特殊的爱好和兴趣,对于西藏的了解,除了碎片式的一些印象之外,顶多不过通过大众传媒得到一些零星半点的知识——这些知识显然是经过传播学意义上的“把关人”(gatekeeper)过滤和提纯之后的,显得颇为简单和生硬。而另一方面,在网络时代获取信息的手段变得更为丰富之后,种种在他者意识形态机器中炮制出来的西藏形象,却由于大众对于内部传媒的接受疲劳,而获得了诡异的生长。

在这种错综复杂的形象与意义网络之中,我们又该何去何从?

高原的险远、藏地的风情、异族的诱惑、宗教信仰的迷惑、陌生地方的新鲜……如今的西藏依然能够带给那些没有亲历的人们以种种奇异又旖旎的想象。这里被看作一块离天堂最近的地方,是佛祖的应许之地,是一片人间的至乐之地。

早期殖民者、探险家、传教士乃至身负特殊使命的帝国主义触角留下了许多笔记、日记、回忆录、游记以及学术研究著作,许多都可以在拉萨的书店找到汉译本,在毗邻的尼泊尔加德满都各种有关西藏的书籍和音像制品更是层出不穷。如果留心就会发现它们几乎无一例外都有一个共同之处,那就是西藏被描绘为一个美好、丰富、纯洁、神圣、充满着浪漫气息和脱俗气质的“香格里拉”。显然,作为西藏主体的普通藏人和僧侣却成了“沉默的大多数”,按照后殖民主义援引马克思的话说:藏人无法表述自己,他们只能被别人所表述。

这种表述尤其可以见到不同视点所造成的误读和想象。

2007年夏,青藏铁路开通一周年的时候,我在拉萨及堆龙德庆、墨竹工卡、那曲、日喀则等地做了为期一个月的调查。此后几年,陆续还在甘肃甘南、青海黄南、云南迪庆等藏区调研过。它们分属于卫藏、安多、康巴等不同方言区,具有藏文化内部的差异性,语言、传统、风俗等也有所区别。忽略这种内部的差异性,而笼统叙述一个抽象而整一的“西藏”无疑是不客观的。如果没有切身的体验和经历,我可能会完全接受了上述影片所表现出来的东西——不是说它不真实,而是说它只是真实的碎片。这些碎片结缀在一起,被编导者的意图所勾兑,形成了一个暧昧的西藏,在浪漫主义的想象之中散发出迷人而又混乱的气息,如同一切走马观花、不求甚解的人们所渴望看到的。

长期以来,大众传媒作为“耳目”与“喉舌”,宣传部门的控制力不可谓不强,然而在信息高速公路时代的资讯狂潮之中,媒体影响力才是最重要的。这实际上是一个葛兰西式的“霸权”(hegemony)问题,社会主义文化如何影响大众,造成与他们特定的妥协,以此获得他们在整体上对社会领导权的同意;如何通过潜移默化、日积月累的影响成为主宰性的认同,而不致因为笨拙简单的宣传手法失去公信力和影响力。如何能够制作出能够与BBC节目相媲美、能够赢得公信力的影像作品?这恐怕不是即兴或者偶然的边走边录,配上了几句浮泛的解说就完事了的,纪录片最重要的是其人文价值,它可以作为人类学或者社会学的最有价值的信息载体,也是观察时代细微脉动和人们真实处境的方式与手段。

就旅行者个体而言,随心所欲、性之所至地记录自己的旅痕本无可厚非,因为客观上来说这样的见闻录颇能广人眼界、开阔视野。这里涉及的关键问题是专业精神和业余态度之间的冲突。专业的纪录片总是会倾注于至少某一个主题的关怀,而不是表面印象的掠影。后者危险的地方在于,它很容易将一个未被开发地方视为一个奇风异景的所在,满足于对之浮皮潦草的观看,最终使其成为一个“想象的地图”(萨义德语)和他者的风景,而本该被真正关注的文化内涵与核心价值则被忽略了。严谨的专业纪录与采集吸引眼球的奇风异俗的商业性操作,或者心血来潮、出于兴趣的独立制作之间的区别,不可不辨也不可不察。

电影《西藏七年》导演:让-雅克▪阿诺(法)

三

这里还可以举两个例子。黄剑编导的《暴走墨脱》(2005年,49分钟)无疑属于旅行者的走马观花,而张江华、揣振宇、庞涛、陈景源编导的《地东的夏天》(2004年,78分钟)则是人类学影像的代表。两个片子说的都是西藏的东南角神秘之地墨脱,前者是从派乡到墨脱县城的4天路程行走的历程,路线是多雄拉雪山——大崖洞——蚂蝗山——老虎嘴——德果村——墨脱;后者则以“峡谷中的村庄”“平静的生活” “山外的世界”3个部分,比较全面地刻画此地的地理自然环境、历史民俗、现今的变化发展。前者可能存在着“想象的地图”的猎奇与窥视,后者则是一种静态“深描”。这个克利福德·格尔茨借用吉尔伯特·赖尔(Gilbert Ryle)提出的概念在人类学或民俗学的田野作业中有一定的参考意义,相对于“浅描”对文化表象的直观描述而言,“深描”是基于对异文化的意义结构在分层等级的基础上所做出的解释性描述。观察者在理解一个民族文化的时候,在他们自己的日常系统中来理解他们,并形成解释系统,寻求对被研究者的观念世界、观察者/解释者自身的观念世界,以及此观念的接受者的观念世界的三方互动和三方沟通,这样也许才能达到最真切的沟通和理解。

表述西藏的方法有很多种,文学想象、历史文献、影视音像都是不同的途径。在纪录片这样“仿真”“似真”的文本中,人类学书写与政治学修辞之间的张力如何把握需要高超的传播策略和展示技巧,如果纯粹做静态的观照,从学术的意义上颇有资料价值(当然也免不了选择与删减、化约与扭曲);而要展示动态的现实,就尤其需要自觉的宣传策略。一切都存在于各种社会意义的复杂网络之中,任何貌似客观公正的文本都几乎无法摆脱政治无意识这一先天宿命。

所以,当反华媒体鼓吹想象中的西藏时,将其塑造为一种纯洁受压抑、不服从与自由抵抗的形象。与此相反,在中国大众传媒上则是一派其乐融通、祥和平静的形象。二者在某种意义上都存在偏离,没有估计到信息的对称和平衡,没有提供一个资讯“全图(whole picture)”,因而一旦不同的信息噪音进入之后,很容易出现矫枉过正式的逆向接受:对异于生活于其中环境的话语报道有逆反式的喜好。同时,在公众普遍心理中,弱势地位往往更容易获得道德优势。

2008年,西藏三月事件之后,中央政府开始了一系列危机公关,而在网络青年和海外学子之间则形成了声势壮观的自发维护祖国统一的声言和行动。北京民族文化宫举办了《西藏今昔——大型主题展》,中央电视台也作了“见证西藏”等各类专题片,这些行动无疑有着积极的现实意义,但是从长远来看,要提升话语的影响力、文化软实力、进行媒体战争以及意识形态争斗,还必须要改变我们本身表述西藏的方式,深入细致地进行“同情之理解”,而不仅仅是作为一个旁观者。以《西藏组画》出名的陈丹青说:“我画《西藏组画》时只想画得和米勒一样,追求我心目中法国式的现实主义。我对西藏既不了解,也谈不上有多么深厚的感情,当年我把西藏的视觉经验当作法国绘画的替代,那是一种故意的误读。”大约一个外来者总是如此,往往是将自己的经验移情于对象,得出的不过是个“虚拟的西藏”。

美国政治分析家迈克尔·帕伦蒂(Michael Parenti)在2007年1月增补版的《友好的封建主义:西藏神话》一文中写道:“西方佛教追随者通常对中国统治下对西藏宗教文化的破坏颇有微词。在一定程度上,看起来确实如此。许多庙宇被关闭,神权政治被历史所尘封。中国的统治是福是祸并不是这里讨论的焦点。问题是,旧西藏是一个什么样的国家。我所提出的不同看法,是针对这种误解:在中国占领之前,西藏存在一种纯朴的精神文化。在不去拥抱旧日西藏神话的前提下,我们可以去提倡宗教自由和新西藏的自主。旧西藏的封建制确实披着佛教的外衣,但这二者是不能划等号的。事实上,旧西藏并不是什么失去的乐园。而是一个压抑、落后、充斥着特权与贫穷极度对立的神权体制——与香格里拉大相径庭。最后,如果西藏的未来仅仅是中国新兴的自由经济天堂中的一部分,那对于西藏人民来说前景并不乐观。”较之于绝大多数西藏问题讨论的文本,此文的一些观念可以作为有争议的参考。

1980年代以来,藏族文化人在汉语语境中也愈来愈多发出自己的声音,作家阿来、扎西达娃,歌手容中尔甲、亚东,学者丹珠昂奔、降边嘉措都已广为人知,《格萨尔》、唐卡、糌粑、酥油茶也日益进入到更广泛大众的知识视野之中。我接触过的一些人如学者次仁平措、俄日航旦、丹珍草、德吉草、尕藏才旦,作家梅卓、严英秀、次仁罗布、泽仁达娃、达真、刚杰·索木东,导演万玛才旦、松太加等,都在各自领域内做着探索。但是面对根深蒂固的他者想象的时候,这些声音和想象依然显得力量不足。藏人的精英话语往往也只是个人的言说,并不能替西藏代言,更勿论尚且隔了一层的其他民族话语了。作为文化产品创作与制造者的本土文化人和传媒有必要反省自己,让普通藏民的形象与思想更多得以显现,从而使得更切实的西藏能够得以完整的表述。这既是一个文化安全问题,也是一个文化责任和道义的问题。

——节选自《文学的共和》(现代文学馆青年批评家丛书),刘大先著,北大培文出品,北京大学出版社出版。