еӣҪеәҶиҠӮеҲ°дәҶпјҢдёғеӨ©зҡ„й•ҝеҒҮејҖеҗҜпјҢзҘқж„ҝеӨ§е®¶иҠӮж—Ҙеҝ«д№җгҖӮдёҚзҹҘйҒ“еӨ§е®¶дјҡеҲ°е“ӘйҮҢеҺ»зҺ©пјҢйҷӨдәҶйӮЈдәӣжҺҘиёөж‘©иӮ©жҢӨжӯ»дәәзҡ„常规жҷҜзӮ№пјҢжңүжІЎжңүдёҖдәӣйқһ常规зҡ„ж–°йІңзҡ„е°қиҜ•пјҹ

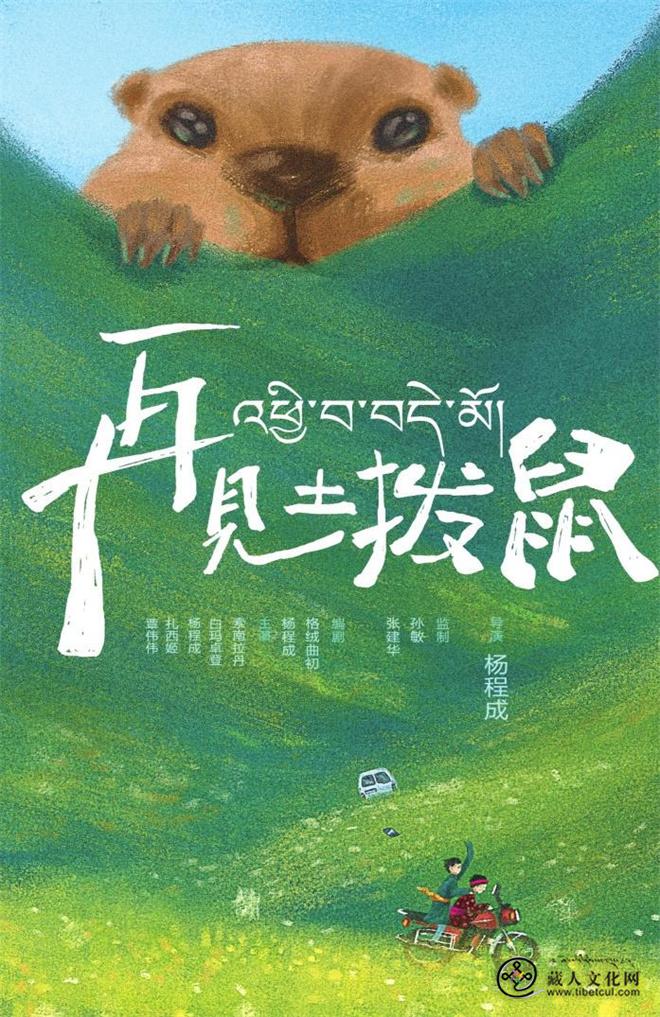

д»ҠеӨ©е…¬еҸ·зҡ„еҶ…е®№пјҢжҳҜжғіе’ҢеӨ§е®¶еҲҶдә«еҚіе°ҶдёҠжҳ зҡ„дёҖйғЁеҗҚдёәгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢзҡ„зәӘеҪ•з”өеҪұгҖӮ

иҝҷйғЁи®Іиҝ°зҷ»йЎ¶зҸ еі°зҡ„еҪұзүҮжңҖиҝ‘жҲ‘еңЁи“қиүІжёҜж№ҫе’Ңз”өеҪұиө„ж–ҷйҰҶеҗ„зңӢдәҶдёҖж¬ЎгҖӮйҷӨдәҶдё»иҰҒзҡ„жҠ•иө„дәәгҖҒеҜјжј”иҗ§еҜ’д№ӢеӨ–пјҢеҸҰеӨ–дёҖдёӘзҪІеҗҚеҜјжј”зҡ„еҲҷжҳҜжҲ‘зҡ„жңӢеҸӢжўҒеҗӣеҒҘгҖӮеҗӣеҒҘд»Һжң¬з§‘еҲ°еҚҡеЈ«дёҖзӣҙеңЁжё…еҚҺеӨ§еӯҰе°ұиҜ»пјҢеҗҺжқҘз•ҷж Ўд»»ж•ҷгҖӮдёӨдёүе№ҙеүҚпјҢжҲ‘们жңүж®өж—¶й—ҙжӣҫз»ҸиҒ”иўӮеңЁеӣҪйҷ…е№ҝж’ӯз”өеҸ°еҸӮдёҺ“зҺҜзҗғж–ҮеҢ–еңҲ”зҡ„зӣҙж’ӯе·ҘдҪңпјҢжӢ…д»»иҜ„и®әеҳүе®ҫпјҢе’Ңдё»жҢҒдәәйҳізҮ•дёҖе”ұдёҖе’ҢгҖӮеҪ•е®ҢиҠӮзӣ®пјҢжҲ‘ж—¶еёёжҗӯд»–зҡ„йЎәйЈҺиҪҰеӣһе°ҸиҘҝеӨ©гҖӮ

еҗҺжқҘд»–еӣһж Ўд»»ж•ҷпјҢжҲ‘еҲҷеӣ дёәе·ҘдҪңеҝҷзўҢпјҢдёҚеҶҚеҸӮдёҺиҠӮзӣ®еҪ•еҲ¶пјҢеӨ§е®¶еҪјжӯӨи§ҒйқўдёҚеӨҡпјҢд№ҹе°ұеңЁжңӢеҸӢеңҲеҒ¶е°”еҜ’жҡ„гҖӮеңЁжҲ‘зҡ„еҚ°иұЎдёӯпјҢй«ҳж ЎиҖҒеёҲдёҖиҲ¬йғҪжҳҜ“еҠЁеҳҙеһӢ”зҡ„еұ…еӨҡпјҢжӣҫз»ҸеңЁжңӢеҸӢеңҲз…§зүҮйҮҢзңӢеҲ°д»–еүғдәҶе…үеӨҙжӢҚзүҮзҡ„жғ…еҪўпјҢжҲ‘д№ҹд»ҘдёәжҳҜ常规зҡ„жҢҮеҜјеӯҰз”ҹзҡ„е®һд№ дҪңдёҡгҖӮзӣҙеҲ°иҝҷж¬ЎеӨ§й“¶е№•дёҠзңӢеҲ°д»–зҡ„еҗҚеӯ—пјҢдјјд№ҺдёҖеҲҮжүҚжҒҚ然иҝҮжқҘпјҢз”ұиЎ·ең°дҪ©жңҚгҖӮ

жҺЁиҚҗгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢпјҢйҷӨдәҶжңүдәҶиҝҷеұӮжңӢеҸӢе…ізі»пјҢиҝҳеңЁдәҺиҝҷжң¬е°ұжҳҜдёҖйғЁд»ӨдәәзңӢеҗҺе°ұдјҡдёҚж–ӯ“зҗўзЈЁ”зҡ„еҪұзүҮгҖӮ

жҜ”ж–№иҜҙпјҢеңЁи“қиүІжёҜж№ҫзҡ„жҳ еҗҺдәӨжөҒдёӯпјҢжңүеҫҲеӨҡиҜ·жқҘзҡ„еҪұиҝ·жң¬иә«д№ҹжҳҜзҷ»еұұзҲұеҘҪиҖ…гҖӮ他们еңЁжҳ еҗҺпјҢзә·зә·иЎЁиҫҫдәҶиҜёеӨҡиҮӘе·ұзҡ„жҝҖеҠЁеҝғжғ…пјҢеӣ дёәзүҮдёӯжүҖеҸҚжҳ зҡ„еҜ№дәҺдәәзұ»жһҒйҷҗзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢ他们жӣҫз»ҸдәІиә«е°қиҜ•гҖӮ

зҷҫиҖҒжұҮз”өеҪұдёӯеҝғзҡ„зӯ–еұ•з»ҸзҗҶгҖҒжҲ‘зҡ„еҘҪжңӢеҸӢжқЁжҙӢеҰ№еӯҗд№ҹиҜҙпјҢиҝҷжҳҜеҘ№д»Ҡе№ҙзңӢиҝҮзҡ„жңҖи®©дәәеҠЁе®№зҡ„еҪұзүҮгҖӮиӢҘе№Іе№ҙеүҚпјҢеҘ№д№ҹжӣҫз»ҸеңЁе–ң马жӢүйӣ…и„ҡдёӢгҖҒе°јжіҠе°”дёҖеёҰиҜ—дёҺиҝңж–№ең°жөҒжөӘдәҶдёӨдёӘжңҲгҖӮ

дҪҶ——гҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢдёӯдёҖжқЎеҹӢи—Ҹзҡ„дё»зәҝпјҢжҳҫ然дёҚжҳҜеңЁе‘ҲзҺ°иҝҷз§Қж–Үиүәж°”жҒҜжө“йғҒзҡ„еҝғзҒөж”ҫйҖҗпјҢз”ҡиҮід№ҹдёҚжҳҜеңЁйј“еҗ№д»Җд№Ҳи·Ёи¶ҠжһҒйҷҗгҖҒжҢ‘жҲҳиҮӘжҲ‘пјҢиҖҢжҳҜд»ҺеҸҰеӨ–дёҖдёӘи§Ҷи§’пјҢд№ҹеҚіжҳҜиҘҝи—ҸеҪ“ең°дәәж°‘зҡ„и§Ҷи§’пјҢжқҘеҸ©й—®иҝҷдёҖи¶ҠжқҘи¶ҠжҲҗдёәеҶ…ең°йғҪеёӮж–°еҜҢйҳ¶еұӮж–°жҪ®ж—¶е°ҡзҡ„ж”Җзҷ»иЎҢдёәгҖӮ

жӯЈеҰӮзүҮдёӯзҸ еі°еҢ—йә“дёҠз»’еёғеҜәйҮҢйӮЈдҪҚиҖҒе–Үеҳӣзҡ„еҸ№жҒҜпјҢиҝҷжҳҜеҫҲи®©жҲ‘еҠЁе®№зҡ„дёҖ幕гҖӮиҝҷдҪҚиҖҒиҖ…йқўеҜ№й•ңеӨҙиҜҙпјҢзҸ еі°еҜ№дәҺи—ҸдәәжқҘиҜҙжҳҜеҰӮжӯӨзҡ„зҘһеңЈпјҢеӣ дёәзӣёдј и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҲӣе§ӢдәәиҺІиҠұз”ҹеӨ§еёҲжӣҫз»ҸеңЁиҝҷйҮҢдҝ®иЎҢпјҢиҝҷжҳҜжҙҒеҮҖзҡ„ж— жұЎжҹ“зҡ„еңЈең°пјҢжң¬дёҚиҜҘиў«еӨ–дәәжү“жү°пјҢдҪҶжҳҜжІЎжғіеҲ°зҺ°еңЁеҚҙжҲҗдәҶйғҪеёӮдәәеҝғдёӯи¶ҠжқҘи¶ҠзғӯиЎ·зҡ„ж–°ж—¶е°ҡгҖӮ

йӮЈдәӣеңЁдәӨжөҒдјҡдёҠпјҢеҲҶдә«иҮӘе·ұеҪ“е№ҙж”Җзҷ»зҸ еі°з»ҸйӘҢзҡ„жңӢеҸӢпјҢдҪ 们жҳҜеҗҰжңүж„Ҹж–ҷеҲ°пјҢеңЁи—Ҹдәәзҡ„еҝғзӣ®дёӯпјҢдҪ еҸҲдёәдҪ•иҰҒд»Һиҝңж–№жқҘпјҹ

жҲ‘жӣҫеңЁдёҖжң¬ж—¶е°ҡжқӮеҝ—зҡ„еҶ…йЎөзңӢеҲ°ж•ҙзүҲзҡ„еӨ§е№…з…§зүҮпјҢиғҢжҷҜжҳҜжҙҒеҮҖзҡ„йӣӘеұұпјҢеүҚйқўеҲҷPSдёҠдәҶдёҮ科иҖҒжҖ»зҺӢзҹіе…Ҳз”ҹе’Ңд»–зҡ„й«ҳз®ЎеӣўйҳҹпјҢиҘҝиЈ…йқ©еұҘе’ҢеңЈеұұеҺҹе§Ӣзҡ„йқҷи°§иһҚеҗҲеңЁдёҖиө·пјҢйӮЈжҳҫ然ж„Ҹе‘ізқҖдјҒдёҡеӣўйҳҹж”Җзҷ»дәәз”ҹж–°й«ҳеәҰзҡ„е®Ҹеӣҫдјҹж„ҝгҖӮ

зҷ»йЎ¶зҸ еі°пјҢжҳҜеҰӮд»ҠеҫҲеӨҡеӨ§дјҒдёҡ家еҪ°жҳҫиә«дҪ“иғҪйҮҸе’ҢзІҫзҘһдё–з•Ңзҡ„з»қеҘҪйҖ”еҫ„гҖӮдҪҶжҳҜд№ҹи®ёпјҢд»Һи—ҸдәәзңӢжқҘпјҢдҪ 们д№ҹж— ж„ҸдёӯжғҠжү°дәҶеңЈеұұзҡ„е®ҒйқҷгҖӮдҪ 们жҳҜжҲҗеҠҹзҡ„дјҒдёҡеӨ§дәЁпјҢд№ҹжҳҜдёҚеҸ—ж¬ўиҝҺзҡ„ж–ҮеҢ–й—Ҝе…ҘиҖ…гҖӮ

еңЁиҜёеҰӮзҺӢзҹіе…Ҳз”ҹзҷ»йЎ¶зҸ еі°зҡ„зңҹе®һз…§зүҮдёӯпјҢдёӘдәәиӢұйӣ„дё»д№үиў«жңүж„Ҹж— йҷҗең°ж”ҫеӨ§пјҢи§ӮиҖ…еҸӘзңӢи§Ғеұұе’ҢдәәгҖӮдәәзҡ„иғҪйҮҸе’Ңеұұзҡ„зҘһеңЈпјҢдә’дёәжҢҮи®ӨгҖӮ

дҪҶгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢеҪ“дёӯе®һйҷ…еңЁж— ж„Ҹең°ж¶ҲзҒӯзқҖдёҖдёӘе…ідәҺи¶…зә§иӢұйӣ„зҡ„зҘһиҜқпјҡжІЎжңүи—Ҹж—Ҹзҷ»еұұеӯҰж ЎйӮЈдәӣй«ҳеұұеҗ‘еҜјзҡ„ж— з•Ҹд»ҳеҮәпјҢжІЎжңүиө„жң¬зҡ„еҠӣйҮҸе’Ңзү©иҙЁзҡ„дҝқйҡңпјҢдәәзұ»еҚ•йқ дёӘдҪ“еҠӣйҮҸе…¶е®һж №жң¬еҫҒжңҚдёҚдәҶзҸ еі°гҖӮ

еҸҜжҳҜпјҢиҜёеҰӮзҺӢзҹіе…Ҳз”ҹиҝҷз§ҚжҲҗеҠҹзҡ„иғҢеҗҺпјҢи—Ҹдәәзҷ»еұұеӣўйҳҹеҸӘжҳҜиў«жҢҮи®Өдёә“з”Ёй’ұеҸҜд»Ҙиҙӯд№°”зҡ„е№ізӯүдәӨжҳ“пјҢжүҖд»ҘеңЁж—ҘеҗҺзҡ„е•Ҷдёҡе®Јдј дёӯпјҢиҝҷдәӣдәәйғҪиў«зҗҶжүҖеә”еҪ“ең°йҒ®и”ҪдёҚи§ҒгҖӮ

жҲҗеҠҹпјҢжңҖз»ҲеҸӘеұһдәҺдёҖдёӘдәәгҖӮ

иҝҷжҳҜжҲ‘и§үеҫ—гҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢдёӯзҡ„йқһеёёиҖҗдәәеҜ»е‘ізҡ„и§’еәҰгҖӮ

еҪұзүҮдёӯе…іжіЁзҡ„йҮҚеҝғпјҢдёҚжҳҜд»Һиҝңж–№жқҘжҢ‘жҲҳиҮӘжҲ‘зҡ„е®ўжҲ·пјҢиҖҢжҳҜдёәдәҶиҝҷдәӣе®ўжҲ·иҖҢиў«еҲ»ж„Ҹе®ҡеҗ‘еҹ№е…»еҮәжқҘзҡ„и—Ҹж—Ҹй«ҳеұұеҗ‘еҜјгҖӮ他们д»ҺзҸ еі°и„ҡдёӢзҡ„дёӨдёӘеҺҝеҹҺдёӯиў«е®ҡеҗ‘йҖүеҮәпјҢз»ҸиҝҮеӣӣе№ҙзҡ„иү°иӢҰи®ӯз»ғпјҢе…·еӨҮдәҶиҫ…еҠ©е•Ҷдёҡзҷ»еұұзҡ„иғҪеҠӣгҖӮ

й•ңеӨҙе…іжіЁдәҶ他们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»пјҢ他们еҜ№е®¶зҡ„жҖқеҝөпјҢеҜ№зҲ¶жҜҚеӯҗеҘізҡ„зң·жҒӢгҖӮ

зҷ»еұұпјҢеҜ№дәҺ他们пјҢеҸӘжҳҜж—Ҙеёёзҡ„иҒҢдёҡпјҢиҖҢдёҚжҳҜд»Җд№ҲзҘһеңЈзҡ„дәӢиҝ№пјҢжӣҙдёҚжҳҜд»Җд№ҲеҙҮй«ҳзҡ„иЎҢдёәгҖӮжҜҸдёҖж¬ЎеҮәеҸ‘пјҢ他们йғҪдјҡз»ҸеҺҶжҷ®йҖҡдәәйҡҫд»ҘжғіиұЎзҡ„еӣ°йҡҫе’ҢеҶ…еҝғзҡ„з„ҰзҒјгҖӮзүҮдёӯдё“й—Ёе…іжіЁдәҶдёҖдёӘи—Ҹж—Ҹзҷ»еұұйқ’е№ҙпјҢд»–еңЁдёӢж’Өзҡ„иҝҮзЁӢдёӯз»ҸеҺҶдәҶйӣӘзӣІпјҢзңјзқӣеҸ—еҲ°дәҶжҚҹе®ігҖӮеңЁзүҮдёӯпјҢд»–зҡ„жңҖеҗҺдёҖдёӘй•ңеӨҙпјҢе°ұжҳҜеҜ№еҜјжј”иҜҙпјҡжҲ‘зңҹеҫ—дёҚжғіеҶҚжқҘиҝҷдёӘең°ж–№гҖӮ

иҖҢгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢдёӯжңҖдёәзңҹе®һзҡ„ең°ж–№пјҢд№ҹжӯЈжҳҜе‘ҲзҺ°дәҶдёҖз§Қе……ж»Ўзҹӣзӣҫзҡ„жӮ–и®әгҖӮзҸ еі°жҳҜжұүж—ҸдәәеҠӣеӣҫеҫҒжңҚиҮӘжҲ‘зҡ„еҜ№иұЎпјҢд№ҹжҳҜи—ҸдәәеҸҚеҜ№еӨ–дәәжғҠжү°еңЈзҒөзҡ„еҮҖең°пјӣж”Җзҷ»зҸ еі°пјҢеҜ№дәҺжұүж—ҸдәәжқҘиҜҙпјҢжҳҜзҘһеңЈзҡ„гҖҒж—¶е°ҡзҡ„пјӣеҜ№дәҺи—Ҹж—ҸдәәжқҘиҜҙпјҢеҲҷжҳҜж—Ҙеёёзҡ„гҖҒд№Ҹе‘ізҡ„гҖӮдҪҶжҳҜеҚідҫҝеҶ…еҝғеҶҚеҰӮдҪ•зҡ„д№Ҹе‘ігҖҒж— и¶ЈпјҢиҝҳжҳҜиҰҒ继з»ӯеҺ»еҒҡпјҢеӣ дёәжӯЈеҰӮзүҮдёӯзҷ»еұұеӯҰж Ўзҡ„ж•ҷз»ғжҷ®еёғйЎҝзҸ жүҖиЁҖпјҡжҲ‘们иҰҒж„ҹи°ўзҸ еі°пјҢе®ғз»ҷжҲ‘们и°Ӣз”ҹзҡ„еҸҜиғҪгҖӮ

жғіжғіпјҢиҝҷд№ҹжҳҜиӣ®жӮІдјӨзҡ„дәӢжғ…гҖӮеҪұзүҮдёҙиҝ‘з»“жқҹд№ӢеӨ„пјҢиҘҝи—Ҹзҷ»еұұеӯҰж ЎеҸҲжқҘдәҶд»Ҡе№ҙзҡ„дёҖжү№ж–°з”ҹпјҢйқўеҜ№еҜјжј”зҡ„й•ңеӨҙпјҢи°Ҳи®әдёәдҪ•иҰҒиҝӣе…ҘиҝҷжүҖеӯҰж ЎпјҢ他们еӨҡжҳҜиҢ«з„¶гҖӮ

д№ҹжӯЈеҰӮжҷ®еёғйЎҝзҸ пјҢдёҖдёӘд»Ҙзҷ»еұұдёәиҒҢдёҡзҡ„дәәпјҢдёҖдёӘеҲӣйҖ дәҶж— ж°§зҷ»йЎ¶жҲҗеҠҹзҡ„иӢұйӣ„пјҢд»–жңҖз»Ҳи®©иҮӘе·ұзҡ„е„ҝеӯҗйҖүжӢ©дәҶй«ҳиҖғпјҢеҒҡжҷ®йҖҡдәәгҖӮ

еңЁгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢдёӯпјҢдҪ еҸҜд»ҘзңӢеҲ°з”Ё4kж‘„еҪұжңәжӢҚж‘„дёӢжқҘзҡ„еЈ®зҫҺзҡ„йЈҺжҷҜпјҢд№ҹеҸҜд»ҘзңӢеҲ°зҷ»еұұиҝҮзЁӢдёӯеҰӮйӣ•еЎ‘иҲ¬зҡ„дәәдҪ“зҡ„йқҷзҫҺпјҢдҪҶжү“еҠЁдҪ зҡ„пјҢдёҖе®ҡиҝҷдәӣеҖјеҫ—жҖқиҖғзҡ„ең°ж–№гҖӮ

еҜјжј”иҗ§еҜ’е’ҢеҗӣеҒҘпјҢжІЎжңүеӣһйҒҝиҝҷдәӣй—®йўҳпјҢ他们йҖүжӢ©дәҶдёҖз§Қжё©е’ҢеҸҲжҡ—еҗ«й”ӢиҠ’зҡ„иЎЁиҝ°ж–№ејҸгҖӮ

е…ідәҺж”Җзҷ»зҸ еі°пјҢ90е№ҙеүҚиӢұеӣҪдәәJ.B.L. Noelе°ұжӢҚиҝҮдёҖйғЁеҗҚдёәгҖҠзҸ еі°еҸІиҜ—гҖӢпјҲThe Epic of EverestпјҢ1924пјүзҡ„дҪңе“ҒгҖӮж Үйўҳе°ұжҳҜ“дёҖйғЁе…ідәҺиӢұеӣҪдјҹеӨ§жҺўйҷ©е®¶ж”Җзҷ»дё–з•ҢжңҖй«ҳеі°зҡ„еҸІиҜ—”гҖӮиҝҷйғЁдҪңе“ҒеҺ»е№ҙз»ҸBFIдҝ®еӨҚеҗҺпјҢжӣҫз»ҸеңЁдёҠжө·еӣҪйҷ…з”өеҪұиҠӮдёҠд»ҘзҺ°еңәй…Қд№җзҡ„еҪўејҸе‘ҲзҺ°еңЁдёӯеӣҪи§Ӯдј—зҡ„йқўеүҚгҖӮ

иҝҷйғЁдҪңе“ҒзҺ°еңЁзңӢжқҘпјҢеҪ“然жҳҜ20е№ҙ代欧жҙІе…ҙиө·зҡ„“еұұеІіз”өеҪұ”зҡ„дёҖз§ҚзәӘеҪ•зүҮеҺҹеһӢгҖӮжҙ»еҠЁеҪұеғҸзҡ„дҝқеӯҳпјҢи®©е®ғж— з–‘дҝқжңүдәҶйқһеҮЎзҡ„дәәзұ»еӯҰд»·еҖјпјҢеҗҢж—¶д»ҺеҸҰдёҖдёӘдҫ§йқўпјҢд№ҹжҲҗдёәдәҶж–ҮеҢ–ж®–ж°‘зҡ„жҳҺиҜҒгҖӮ

иҝҷдёҚз”ұең°и®©жҲ‘жғіиө·еҶҜе°Ҹе®ҒйӮЈйғЁгҖҠзәўжІіи°·гҖӢи®Іиҝ°зҡ„ж•…дәӢгҖӮ

иҘҝи—ҸжҳҜжҲ‘们зҘһеңЈзҡ„йўҶеңҹгҖӮйӮЈд№ҲпјҢжҲ‘们д»ҠеӨ©еңЁдёӯеӣҪзҡ„зҺ°е®һиҜӯеўғдёӯпјҢйқўеҜ№зқҖе®—ж•ҷгҖҒж—ҸзҫӨгҖҒд»·еҖји§ӮгҖҒдәәз”ҹзҡ„жҠүжӢ©дёҺж— еҘҲзӯүз§Қз§Қзҡ„зҹӣзӣҫпјҢжҲ‘们иҰҒеҰӮдҪ•е®ҡд№үгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢзҡ„д»·еҖјпјҹ

д»ҺеҪ“дёӢзңӢпјҢгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢжІЎжңүд»Ҙй—Ҝе…ҘгҖҒзҢҺеҘҮиҖҢжҳҜд»Ҙж—Ҙеёёзҡ„и§Ҷи§’еҲҮе…Ҙзҷ»еұұйҳҹе‘ҳзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮе®ғзҡ„иҙЁжңҙе’Ңз®ҖеҚ•пјҢи®©е®ғе…·еӨҮдәҶжӣҙж·ұеұӮж¬Ўзҡ„дәәзұ»еӯҰз”өеҪұзҡ„д»·еҖјгҖӮ

е®ғзәӘеҪ•дәҶи—Ҹж—Ҹзҷ»еұұйқ’е№ҙзҡ„з®ҖеҚ•зәҜзІ№пјҢд№ҹдёқжҜ«жІЎжңүеӣһйҒҝзҺ°е®һй—®йўҳпјҢе®ғжІЎжңүжҠҠз”өеҪұжӢҚжҲҗдёҖйғЁеЁұд№җеҢ–зҡ„гҖҒд»…дҫӣж¶Ҳиҙ№зҡ„ж—¶е°ҡеӨ§зүҮйӣҶеҗҲ——е°Ҫз®Ўе®ғзҡ„еҫҲеӨҡй•ңеӨҙзЎ®е®һжҳҜйқһеёёең°еҜҢжңүйӯ…еҠӣгҖӮ

еӯҰиҖ…дҝқжӢү.жӢүе®ҫиҜәз»ҙе…№зӯүеҶҷиҝҮдёҖжң¬зәӘеҪ•з”өеҪұдё“и‘—гҖҠи°ҒеңЁиҜ йҮҠи°ҒпјҡзәӘеҪ•зүҮзҡ„ж”ҝжІ»еӯҰгҖӢгҖӮжҲ‘и§үеҫ—иҝҷдёӘж ҮйўҳеҫҲжңүж„ҸжҖқпјҢз”ЁжқҘеҜ№гҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢеҸ‘й—®е°Өе…¶зҡ„еҗҲйҖӮпјҡиҝҷйғЁз”өеҪұпјҢеҲ°еә•жҳҜи°ҒеңЁиҜ йҮҠи°Ғпјҹ

жҳҜиҗ§еҜ’е’ҢеҗӣеҒҘиҝҷдёӨдҪҚжұүж—ҸеҜјжј”еҗ—пјҹж— з–‘пјҢе®ғ们жҳҜеҪұзүҮзҡ„жҺҢиҲөиҖ…гҖӮдҪҶжҳҜпјҢиҝҷйғЁеҪұзүҮзҡ„йғЁеҲҶйҮҮи®ҝиҖ…пјҲдҪ иғҪеӨҹеҗ¬еҲ°жё…жҷ°ең°и—ҸиҜӯжҸҗй—®пјүгҖҒж‘„еҪұжҢҮеҜјд»ҘеҸҠжңҖеҗҺжүӣзқҖж‘„еҪұжңәзҷ»йЎ¶зҸ еі°зҡ„пјҢеҸҲйғҪжҳҜи—Ҹж—Ҹз”өеҪұдәәе’Ңзҷ»еұұйҳҹе‘ҳгҖӮ

д№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢеҪ“жұүж—ҸеҜјжј”з”Ёй•ңеӨҙеҜ№еҮҶи—Ҹж—Ҹзҷ»еұұйҳҹе‘ҳз”ҹжҙ»зҡ„ж—¶еҖҷпјӣйӮЈдәӣи—Ҹж—Ҹзҡ„жҢҒж‘„еҪұжңәзҡ„дәәпјҢд№ҹеңЁз”ЁиҮӘе·ұзҡ„е……ж»Ўдё»дҪ“жҖ§зҡ„й•ңеӨҙпјҢи§ӮеҜҹжұүж—Ҹзҷ»еұұе®ўжҲ·зҡ„дёҖдёҫдёҖеҠЁпјҢжҖқиҖғжң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–е‘ҪйўҳгҖӮ

ж—ҸзҫӨзҡ„ж–ҮеҢ–зў°ж’һе’Ңи®®йўҳдәӨжөҒпјҢйҖҡиҝҮж‘„еҪұжңәиҜӯиЁҖзҡ„“зӣёдә’зәӘеҪ•”дҝқеӯҳдёӢжқҘпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘жңҖдёәж¬ЈиөҸзҡ„еҲӣдҪңжҖҒеәҰгҖӮ

иҝҷз§Қ“зӣёдә’и®°еҪ•”жңҖз»ҲеңЁзҫҺеӯҰдёҠзҡ„е‘ҲзҺ°пјҢдҫҝжҳҜж‘„еҪұжңәиҜӯиЁҖжҳҜдё§еӨұдәҶејәеҠҝж—ҸзҫӨзҡ„зү№жқғпјҢгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢжңҖз»ҲжҲҗдәҶдёҖйғЁи·Ёж–ҮеҢ–зҡ„жҖқиҖғз”өеҪұгҖӮ

д»ҘеүҚжҲ‘们жҖ»жҳҜиҜҙпјҢиҝҮеҺ»жҲ‘们зҡ„е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұжҳҜжұүж—ҸдәәжӢҚеҫ—е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹз”өеҪұпјӣжҲ‘们еҗҺжқҘжҸҗи®®пјҢиҮӘе·ұзҡ„ж—ҸзҫӨзәӘеҪ•иҮӘе·ұзҡ„ж—ҸзҫӨгҖӮеғҸе®ҒжүҚгҖҒе“Ҳж–ҜжңқйІҒгҖҒдёҮзҺӣжүҚж—ҰгҖҒд№”зҫҺд»ҒжіўеҲҮ……йғҪеңЁи·өиЎҢзқҖиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§зҡ„еҪұеғҸе®һи·өгҖӮ

гҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢе®һйҷ…дёҠеңЁеҪ°жҳҫзқҖеҸҰеӨ–дёҖз§Қж–°зҡ„еҸҜиғҪпјҡ并зҪ®дёҺеҜ№иҜқгҖӮ

жӯЈеғҸеҪұзүҮжңҖеҗҺдёҖдёӘеңәжҷҜпјҢжұҪиҪҰжқҘеҲ°дәҶзҫҺдёҪзҡ„зәіжңЁй”ҷж№–иҫ№пјҢеңЁжё…жҫҲзҡ„ж№–иҫ№пјҢи—Ҹж—Ҹдәәж°‘еҗҲ并еҸҢжүӢеҙҮ敬зҘҲзҰҸпјҢиҖҢеңЁеҗҺжҷҜеӨ„пјҢз©ҝзқҖиҘҝејҸжҙҒзҷҪе©ҡзәұзҡ„жұүж—ҸеҗҢиғһжӯЈеңЁеҸ–жҷҜжӢҚж‘„е©ҡзәұеӨ§зүҮгҖӮиҝҷз§Қ并зҪ®й—ҙпјҢи•ҙеҗ«дәҶеҲӣдҪңиҖ…зҡ„жҖҒеәҰгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢжҲ‘жғіиҜҙпјҢзәӘеҪ•з”өеҪұеңЁд»ҠеӨ©зәўзҒ«зҡ„з”өеҪұеёӮеңәдёӯз”ҹеӯҳдёҚжҳ“гҖӮд»ҺдёҠеҚҠе№ҙзҡ„гҖҠж—ӢйЈҺд№қж—ҘгҖӢеҲ°жңҖиҝ‘жҲ‘们з”өеҪұиө„ж–ҷйҰҶеҮәе“Ғзҡ„гҖҠзҮғзғ§зҡ„еҪұеғҸгҖӢпјҢеҪ“дёӯи•ҙеҗ«дәҶеӨ§йҮҸеҲӣдҪңиҖ…зҡ„еҝғиЎҖпјҢ然иҖҢе®ғ们зјәд№Ҹдё»жөҒи§Ӯдј—зҡ„жӢҘжҠӨе’ҢеҸҜиө„зӮ’дҪңзҡ„иҜқйўҳгҖӮеҜ№дәҺгҖҠе–ң马жӢүйӣ…еӨ©жўҜгҖӢиҖҢиЁҖд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨпјҢеӣӣе№ҙзҡ„и·ҹиёӘжӢҚж‘„пјҢдёҠеҚғдёҮиө„йҮ‘зҡ„жҠ•е…ҘпјҢж— з–‘и®©е®ғзҡ„еёӮеңәеүҚжҷҜе……ж»ЎйЈҺйҷ©гҖӮдҪҶжҲ‘жғіпјҢеҸӘиҰҒз”ЁеҝғеҲӣдҪңе’ҢжӢҚж‘„пјҢе°ұжІЎжңүйҒ—жҶҫпјӣйҖүжӢ©дәҶзәӘеҪ•зүҮиҝҷдёӘиү°иӢҰиЎҢеҪ“пјҢдҪ еҸҲдҪ•е°қжІЎжңүз§ҜзҙҜжӣҙеӨҡзҡ„дәәз”ҹдҪ“е‘іе’Ңжҷәж…§пјҹ

еёҢжңӣж„ҹе…ҙи¶Јзҡ„жңӢеҸӢпјҢеӣҪеәҶеҗҺеҸҜд»ҘеҲ°з”өеҪұйҷўеҺ»ж”ҜжҢҒиҝҷйғЁдҪңе“ҒгҖӮ