ж–Үз« д»ҘгҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢгҖҒгҖҠзӣҗзЁӢдёҮйҮҢгҖӢгҖҒгҖҠиүІжҲ’гҖӢгҖҒгҖҠж—…иЎҢиҖ…дёҺйӯ”жңҜеёҲгҖӢзӯүеӣҪеӨ–ж–°иҝ‘жңүе…іи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„з”өеҪұдҪңе“Ғдёәз ”з©¶еҜ№иұЎ,з»“еҗҲеӨҡе…ғж–ҮеҢ–дё»д№үзҗҶи®ә,еҲҶжһҗдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎеңЁиҝҷдәӣз”өеҪұдҪңе“Ғдёӯзҡ„“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”гҖӮ

ж–Үз« и®Өдёә,еҪ“д»Ји—Ҹж–ҮеҢ–з”өеҪұдҪңе“Ғ延з»ӯдәҶиҝҮеҺ»иҘҝж–№зҷҪдәәж–ҮеҢ–зҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”еҚ°иұЎ,еңЁзҺ°д»Јж–ҮеҢ–зҡ„“д»–иҖ…”д№Ӣз»ҙдёҠ,继з»ӯеҠ ејәдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–дҪңдёәж–ҮеҢ–еҸҰзұ»зҡ„еҪўиұЎеЎ‘йҖ гҖӮиҝҷз§Қ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„еҪўжҲҗ,еңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж–№йқўжңүеҸҢйҮҚеҪұе“Қ:дҝғиҝӣдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј ж’ӯ,еҗҢж—¶еҸҲеҪўжҲҗдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–жңӘжқҘеҸ‘еұ•зҡ„йҡңзўҚ

[е…ій”®иҜҚ]еӨ–еӣҪз”өеҪұ;и—Ҹж–ҮеҢ–;еҲ»жқҝеҚ°иұЎ;еӨҡе…ғж–ҮеҢ–дё»д№ү

еңЁдёҖиҲ¬и§Ӯдј—зҡ„еҝғзӣ®дёӯ,иҘҝи—ҸжҳҜзҘһз§ҳзҡ„гҖӮеңЁиҘҝи—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„иҮӘ然зҘһз§ҳд№ӢеӨ–,иҘҝи—ҸдҪңдёәж–ҮеҢ–зҡ„зҘһз§ҳ,еҫҲеӨ§дёҖйғЁеҲҶжҳҜз”ұдәҺеӨ–з•ҢеҜ№е…¶зҹҘд№Ӣз”ҡе°‘зҡ„зјҳж•…гҖӮиҝҷз§ҚзҹҘд№Ӣз”ҡе°‘,жҳҜз”ұдәҺдәӨжөҒзҡ„зјәд№ҸгҖӮиҖҢдәӨжөҒзҡ„зјәд№Ҹжңүз§Қз§ҚеҺҹеӣ ,жҜ”еҰӮдәӨйҖҡеӣ°йҡҫгҖҒиҜӯиЁҖйҡңзўҚгҖҒдҝқе®Ҳдё»д№үзӯүгҖӮжңүи¶Јзҡ„жҳҜ,иҝҷз§Қз§ҚдәӨжөҒзҡ„йҡңзўҚеҚҙ并没жңүйҳ»зўҚи—Ҹж–ҮеҢ–еҜ№дәәзҡ„еҗёеј•еҠӣ,еҸҚиҖҢеӨ§еӨ§еҠ ејәдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„йӯ…еҠӣгҖӮиҖҢеңЁиҝҷйӯ…еҠӣд№Ӣдёӯ,еҫҲеӨ§дёҖйғЁеҲҶжҳҜиҘҝи—Ҹй«ҳеҺҹд№Ӣй«ҳиҝңжҝҖеҸ‘иө·жқҘзҡ„ејӮж–ҮеҢ–жғіиұЎгҖӮиҝҷж–№йқўжңҖе…ёеһӢзҡ„дҫӢеӯҗ,е°ұжҳҜ“йҰҷж јйҮҢжӢү”жҰӮеҝөзҡ„еҪўжҲҗе’Ңе№ҝжіӣжөҒдј гҖӮ

йҰҷж јйҮҢжӢү,дҪңдёәең°ж–№еӯҳеңЁдёҺеҗҰ,иҮід»Ҡ并没жңүе®ҡи®әгҖӮжҜ”иҫғжңүж №жҚ®зҡ„иҜҙжі•жҳҜ,е…ҲжңүзҫҺеӣҪзҡ„з‘һеЈ«зұҚжҺўйҷ©е®¶гҖҒжӨҚзү©еӯҰ家зәҰз‘ҹеӨ«·жҙӣе…ӢдәҺ20дё–зәӘ20пҪһ30е№ҙд»ЈеңЁд»ҠеӨ©дә‘еҚ—гҖҒеӣӣе·қдәӨз•ҢеӨ„зҡ„зӣҗжәҗгҖҒжңЁйҮҢгҖҒзЁ»еҹҺгҖҒд№ЎеҹҺзӯүйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹдёңеҚ—иҫ№зјҳй«ҳең°зҡ„иҖғеҜҹ,жңүдәҶжҙӣе…ӢеҸ‘иЎЁеңЁзҫҺеӣҪеӣҪ家ең°зҗҶжқӮеҝ—дёҠе…ідәҺ“зӢ¬з«Ӣзҡ„е–ҮеҳӣзҺӢеӣҪ”зҡ„ж–Үз« ,然еҗҺ,жүҚжңүиӢұеӣҪе°ҸиҜҙ家詹е§Ҷж–Ҝ·еёҢе°”йЎҝж №жҚ®жҙӣе…Ӣзҡ„д»Ӣз»Қ,иҷҡжһ„дәҶгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„ең°е№ізәҝгҖӢиҝҷйғЁе№ҝдёәжөҒдј зҡ„е°ҸиҜҙ,дёәиҘҝж–№иҜ»иҖ…еҲ¶йҖ еҮәдёҖдёӘиҝҘ然дёҚеҗҢдәҺдјӨз—•зҙҜзҙҜзҡ„иҘҝж–№ж–ҮжҳҺзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”зҘһиҜқгҖӮ笔иҖ…еңЁиҝҷйҮҢж— ж„ҸеҺ»жҺўз©¶“йҰҷж јйҮҢжӢү”дҪңдёәең°зҗҶеӯҳеңЁзҡ„究з«ҹгҖӮ笔иҖ…жүҖе…іеҝғзҡ„жҳҜ“йҰҷж јйҮҢжӢү”дҪңдёәи—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎзҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үгҖӮ

иҜ»иҝҮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„ең°е№ізәҝгҖӢзҡ„иҜ»иҖ…,еҫҲе®№жҳ“зңӢеҮәжқҘеёҢе°”йЎҝ笔дёӢзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”дёҺзңҹе®һеӯҳеңЁзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢүж—…жёёеңҲ”ең°еҢәзҡ„е·ЁеӨ§е·®ејӮгҖӮйӮЈдёӘи¶…и¶ҠдәҶжүҖжңүж°‘ж—Ҹж–ҮжҳҺгҖҒиһҚеҗҲдәҶеҹәзқЈж•ҷгҖҒ儒家гҖҒдҪӣж•ҷж–ҮжҳҺдјҳз§Җе“ҒиҙЁзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”,ж №жң¬е°ұдёҚеӯҳеңЁдәҺиҝҷдёӘең°зҗғд№ӢдёҠгҖӮеёҢе°”йЎҝ笔дёӢзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”д»Һж №жң¬дёҠе°ұжҳҜдёҖз§ҚиҝңеңЁи—ҸеҢәд№ӢеӨ–зҡ„иҘҝж–№зҷҪдәәз”·жҖ§ж–ҮеҢ–зҡ„еҚ•ж–№йқў“иҮҶжғі”гҖӮдҪҶеҗҠиҜЎзҡ„жҳҜ,еҮәиҮӘ“еӨ–еӣҪдәә”зҡ„иҝҷз§ҚдёҚеҲҮе®һйҷ…зҡ„жғіиұЎеұ…然еңЁд»ҠеӨ©жҲҗдёәеҫҲеӨҡи—Ҹж—Ҹең°еҢәиҮӘиә«иҮӘжҲ‘ж ҮжҰңзҡ„“ж–ҮеҢ–ж Үзӯҫ”е’Ң“ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·”гҖӮж–ҮеҢ–зҡ„ејӮиҙЁжҖ§гҖҒйЈҺжҷҜзҡ„зӢ¬зү№жҖ§жҳҜж—…жёёиЎҢдёҡзҡ„иҮҙе‘ҪиҜұжғ‘е’Ңз”ҹеӯҳд№Ӣж №гҖӮ“йҰҷж јйҮҢжӢү”дҪңдёәејӮиҙЁж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·зҡ„йӯ…еҠӣе’ҢеҪұе“ҚеҠӣ,д»ҠеӨ©дҫқ然жҳҺжҳҫ,е®ғиЎЁеҫҒзқҖе№ҝеӨ§йқһи—Ҹж—Ҹең°еҢәжҷ®йҖҡж°‘дј—еҜ№и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„и®ӨиҜҶгҖҒжңҹеҫ…е’ҢжғіиұЎзҡ„1957е№ҙ,еҚ°еәҰеӣҪ家旅游еұҖ宣称他们еңЁе…Ӣд»Җзұіе°”зҡ„е·ҙе°”и’Ӯж–Ҝй•ҮжүҫеҲ°дәҶйҰҷж јйҮҢжӢү;1992е№ҙ,е°јжіҠе°”е®Јз§°йҰҷж јйҮҢжӢүе°ұжҳҜжң¬еӣҪиҫ№йҷІе°Ҹй•ҮжңЁж–ҜеЎҳ;1997е№ҙ,дёӯеӣҪдә‘еҚ—ж—…жёёеұҖе®Јз§°йҰҷж јйҮҢжӢүеңЁдә‘еҚ—зҡ„дёӯз”ёгҖӮ

и§ҒгҖҠеә·е·ҙ———жӢүиҗЁдәәзңјдёӯзҡ„иҚ’еҮүиҫ№ең°гҖӢ[пјӯ],ж јеӢ’гҖҒжө·еёҶи‘—,дёүиҒ”д№Ұеә—,2005е№ҙ,第211йЎөгҖӮзҺ°еңЁеӣӣе·қзҡ„дәҡдёҒгҖҒзЁ»еҹҺе’ҢжңЁйҮҢд№ҹйғҪиҮӘз§°жҳҜйҰҷж јйҮҢжӢүгҖӮ еҹәжң¬жЁЎејҸгҖӮиҝҷз§Қеҹәжң¬жЁЎејҸ,з”ЁзҫҺеӣҪи‘—еҗҚж–ҮеҢ–жү№иҜ„家йңҚзұіиҠӯиҠӯзҡ„жңҜиҜӯжқҘиҜҙ,е°ұжҳҜ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ(пҪ“пҪ”пҪ…пҪ’пҪ…пҪҸ пҪ”пҪҷпҪҗпҪ…)”гҖӮ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„еҪўжҲҗгҖҒдәӨжөҒдҝЎжҒҜйҮҸзҡ„зҹӯзјәгҖҒдҝЎжҒҜзҡ„дёҚеҜ№з§°е’ҢзҺ°д»ЈзӨҫдјҡеҜ№ејӮиҙЁж–ҮеҢ–зҡ„жө“зғҲе…ҙи¶ЈжҳҜдё»иҰҒеҺҹеӣ гҖӮ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”еӣ дёәе…¶ж–№дҫҝеҝ«жҚ·,йҖӮеҗҲжҺҘеҸ—зҫӨдҪ“еҜ№ж–ҮеҢ–“д»–иҖ…(пҪ”пҪҲпҪ…пјҜпҪ”пҪҲпҪ…пҪ’)”зҡ„еҝғзҗҶйў„жңҹ,еҫҲе®№жҳ“иў«ж–ҮеҢ–еёӮеңәзңӢдёӯ,继з»ӯдҪңдёәж–ҮеҢ–е‘ҲзҺ°зҡ„дё»иҰҒи·Ҝеҫ„гҖӮеҜ№дәҺиў«иөӢдәҲдәҶ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жқҘиҜҙ,“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”д№ҚдёҖзңӢиө·жқҘд№ҹжҳҜеҸҜд»ҘеҲ©з”Ёзҡ„,е®ғиҮіе°‘еңЁжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠеҠ йҖҹдәҶеӨ–з•Ң(пҪҸпҪ•пҪ”пҪ“пҪүпҪ„пҪ…пҪ’)еҜ№еҺҹе…Ҳе°Ғй—ӯзҠ¶жҖҒзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дәҶи§ЈгҖӮдҪҶжҳҜ,еҖҹеҠ©“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„е№ҝжіӣжөҒдј иҖҢеҪўжҲҗзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎ,д№ҹеҫҲе®№жҳ“еӣ дёәиҝҷз§Қз®ҖеҚ•еҢ–иҖҢжүӯжӣІеҸҳеҪў,еӣәеҢ–ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иә«д»Ҫдёӯзҡ„йқһжң¬иҙЁжҲҗеҲҶ,иҝӣиҖҢеңЁжңӘжқҘзҡ„ж–ҮеҢ–ж—¶з©әдёӯ,йҷҗеҲ¶ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–жң¬иә«зҡ„еҸ‘еұ•,д№ҹйҳ»зўҚж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗиҮӘз”ұең°еұ•зҺ°иҮӘжҲ‘ж–ҮеҢ–гҖӮ

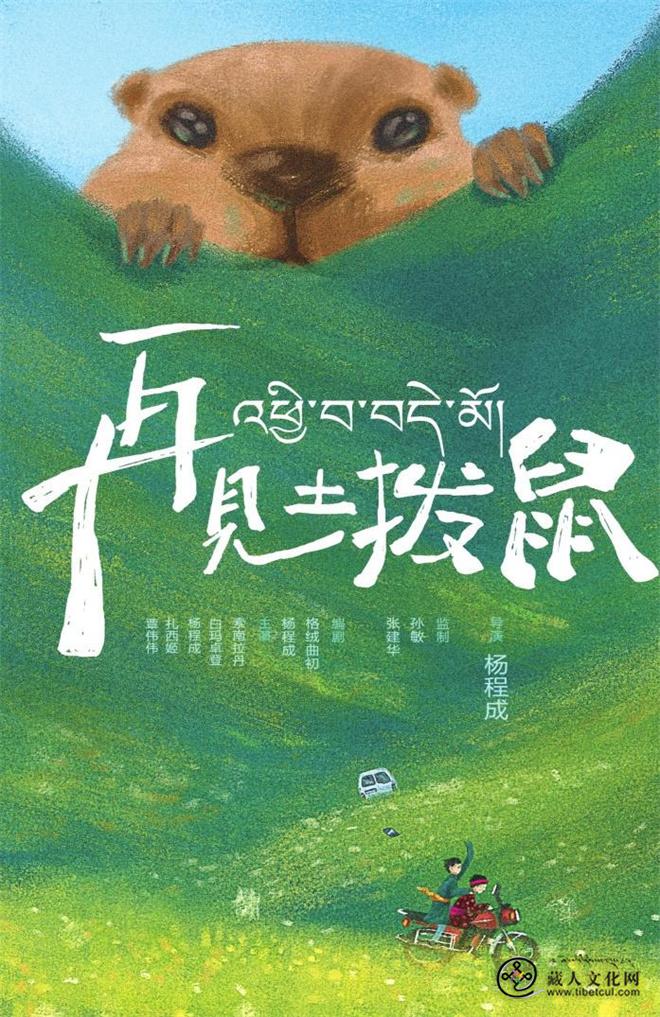

иҝӣе…Ҙ20дё–зәӘ90е№ҙд»ЈеҗҺ,йҡҸзқҖе…ЁзҗғжҖ§з»ҸжөҺж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„иҝӣдёҖжӯҘж·ұе…Ҙд»ҘеҸҠдёӯеӣҪж”№йқ©ејҖж”ҫзҡ„иҝӣдёҖжӯҘеұ•ејҖ,еӨ–з•Ңиҝӣе…ҘиҘҝи—Ҹзӯүи—Ҹж–ҮеҢ–ең°еҢәзҡ„й—Ёж§ӣиҝӣдёҖжӯҘйҷҚдҪҺ,ж°‘дј—дәҶи§Ји—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„е…ҙи¶Јд№ҹйҷЎз„¶й«ҳж¶Ё,д»ҺиҖҢжңҖз»ҲеҪўжҲҗдәҶж–ҮеҢ–еёӮеңәдёҠи—Ҹж–ҮеҢ–дә§е“Ғзҡ„жҳҺжҳҫйңҖжұӮгҖӮдёҺд№ӢзӣёйҖӮеә”,е°ұжҳҜи—Ҹж–ҮеҢ–дә§е“Ғз”ҹдә§зҡ„еўһй•ҝгҖӮиҝҷдәӣж¶ҢзҺ°еҮәжқҘзҡ„ж–ҮеҢ–дә§е“Ғ,жңүеҮәиҮӘж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗиҮӘиә«зҡ„ж–ҮеҢ–еұ•зҺ°,д№ҹжңүжқҘиҮӘеӨ–з•Ңзҡ„и§ӮеҜҹе’Ң“еҮқи§Ҷ”гҖӮиҖҢж–ҮеҢ–дә§е“ҒеҜ№еёӮеңәдёҚеҸҜж‘Ҷи„ұзҡ„з”ҹеӯҳдҫқиө–,еҲҷдҪҝеҫ—ж–ҮеҢ–дә§е“Ғзҡ„з”ҹдә§дёҚеҫ—дёҚзңӢйҮҚдҪңдёәж–ҮеҢ–ж¶Ҳиҙ№иҖ…гҖҒжҺҘеҸ—иҖ…зҡ„ж¬Іжңӣе’ҢйңҖиҰҒгҖӮеҗҢзҗҶ,з”ұ“йҰҷж јйҮҢжӢү”иҖҢдә§з”ҹзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„е№ҝжіӣжөҒдј дҫҝеҸҚиҝҮжқҘеҶҚж¬ЎеҪұе“ҚдәҶеҪ“д»Ји—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎзҡ„еҲ¶йҖ е’Ңдј ж’ӯгҖӮжҲ‘们иҝҷйҮҢе…·дҪ“дёҖдәӣ,йӣҶдёӯи®Ёи®әеҪ“д»ЈеӣҪеӨ–з”өеҪұдёӯзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎгҖӮе…·дҪ“зҡ„жЎҲдҫӢ,еҢ…жӢ¬гҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢгҖҒгҖҠзӣҗеҹҺдёҮйҮҢгҖӢгҖҒгҖҠиүІжҲ’гҖӢгҖҒгҖҠж—…иЎҢиҖ…дёҺйӯ”жңҜеёҲгҖӢгҖҒгҖҠе°Ҹжҙ»дҪӣгҖӢзӯүеҪ“д»Јеҗ„еӣҪзҡ„з”өеҪұдә§е“ҒгҖӮжҖ»дҪ“иҖҢиЁҖ,еҪ“д»ЈеӣҪеӨ–з”өеҪұжІҝиўӯдәҶ“йҰҷж јйҮҢжӢү”ејҸзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–ж„ҸиұЎзҡ„е°Ғй—ӯжҖ§гҖҒејӮиҙЁжҖ§гҖҒи¶…и¶ҠжҖ§,жңүдәӣеҫ®зҡ„еҸҳеҢ–,дҪҶ“еҲ»жқҝеҚ°иұЎ”зҡ„иҢғејҸжҖ§зү№еҫҒд»Қ然зӣёеҪ“жҳҺжҳҫгҖӮ дёҖгҖҒе°Ғй—ӯеӯҳеңЁ дёҚи®әжҳҜдҪңдёәиЎҢж”ҝеҢәеҲ’зҡ„иҘҝи—Ҹ,иҝҳжҳҜдҪңдёәең°зјҳж–ҮеҢ–жҰӮеҝөзҡ„и—ҸеҢә,д»ҺжқҘйғҪдёҚеҸҜиғҪжҳҜз»қеҜ№е°Ғй—ӯзҡ„,иҖҢжҖ»жҳҜеӨ„дәҺжҹҗз§ҚзЁӢеәҰзҡ„з»ҸжөҺж–ҮеҢ–дәӨжөҒдёҺе…ұеңЁд№ӢдёӯгҖӮйҡҸзқҖе…ЁзҗғеҢ–иҖҢжқҘзҡ„дәӨжөҒзҡ„еҠ йҖҹ,и—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„е°Ғй—ӯжӣҙж—ҘзӣҠеҸҳеҫ—дёҚеҸҜиғҪгҖӮеҪ“然,е…ЁзҗғеҢ–жңүе…ЁзҗғеҢ–зҡ„й—®йўҳ,з”ұе…ЁзҗғеҢ–иҖҢеёҰжқҘзҡ„ж–ҮеҢ–еҗҢиҙЁеҢ–гҖҒйӣ·еҗҢеҢ–зҡ„еҚұжңә,дҪҝеҫ—зӣёеҪ“еӨҡзҡ„第дёүдё–з•ҢгҖҒд№ғиҮіжҹҗдәӣ第дәҢдё–з•Ңж°‘ж—ҸеӣҪ家зҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗ,д»Ҙж–ҮеҢ–дҝқе®Ҳдё»д№үдёәж——,жҠөеҲ¶д»ҘзҫҺеӣҪдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҚ•дёҖж–ҮеҢ–зҡ„е…ЁзҗғжҖ§жү©еј е’ҢеӨҚеҲ¶гҖӮдҪҶеҪ“иҝҷдәӣж°‘ж—ҸзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗе’Ңж–ҮеҢ–з”ҹдә§иҖ…ж јеӨ–е…іжіЁж–ҮеҢ–зў°ж’һе’ҢдәӨжөҒзҡ„йҳөз—ӣж—¶,жңүе…іи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„з”өеҪұиүәжңҜеҚҙиў«еҘҮжҖӘең°жҗҒзҪ®еңЁдәҶдәӨжөҒеүҚзҡ„е°Ғй—ӯзҠ¶жҖҒд№ӢдёӯгҖӮ

з”өеҪұгҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢжҳҜеҪ“д»Ји‘—еҗҚжі•еӣҪз”өеҪұдәәйӣ…е…Ӣ·иҙқжұү(пјӘпҪҒпҪғпҪ‘пҪ•пҪ…пҪ“пј°пҪ…пҪ’пҪ’пҪүпҪҺ)зҡ„“еӨ©гҖҒең°гҖҒдәәдёүйғЁжӣІ”дёӯзҡ„“дәәйғЁ”,в‘ и®Іиҝ°зҡ„жҳҜдёҖж¬ЎзүҰзүӣиҝҗзӣҗзҡ„й•ҝеҫҒйҖ”дёӯи—Ҹж—Ҹжқ‘иҗҪйҰ–йўҶжҚўд»Јзҡ„ж•…дәӢ,дҫқйқ зӢ¬зү№зҡ„йўҳжқҗе’Ңз»қдҪізҡ„ж‘„еҪұгҖҒй…Қд№җеңЁ2000е№ҙиҺ·еҫ—дәҶиҘҝж–№еҪұеқӣзҡ„еӨҡз§ҚеҘ–йЎ№гҖӮз”өеҪұзҡ„жӢҚж‘„ең°жҳҜе–ң马жӢүйӣ…еұұеҚ—йә“дёҖдёӘеҸ«еӨҡжіўзҡ„и—Ҹж—Ҹжқ‘еҜЁ,еңЁиЎҢж”ҝдёҠйҡ¶еұһе°јжіҠе°”,дҪҶеҜ№дәҺи®ёеӨҡиҝһж—Ҙжң¬е’ҢдёӯеӣҪдәәйғҪеҲҶдёҚжё…зҡ„жҷ®йҖҡиҘҝж–№и§Ӯдј—иҖҢиЁҖ,еұ•зҺ°еңЁиҝҷйғЁж°”еҠҝжҒўе®Ҹзҡ„з”өеҪұдёӯзҡ„и—Ҹж—Ҹжқ‘еҜЁе’ҢзҷҪйӣӘзҡ‘зҡ‘зҡ„е–ң马жӢүйӣ…еұұеі°,е°ұжҳҜи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„е…ёеһӢд»ЈиЎЁ,жӣҙдҪ•еҶөиӢұж–Үдёӯзҡ„“пјҙпҪүпҪӮпҪ…пҪ””ж №жң¬е°ұжҳҜдёҖдёӘеӨ–延е’ҢеҶ…ж¶өйғҪејӮеёёжЁЎзіҠзҡ„жҰӮеҝө,дёҚи®ІдёӯеӣҪзҡ„иҘҝи—Ҹе’Ңе°јжіҠе°”зҡ„и—Ҹдәәд№ӢеҢәеҲ«зҡ„гҖӮиҝҷйғЁзәӘеҪ•зүҮжҖ§иҙЁзҡ„з”өеҪұ,еұ•зҺ°з»ҷи§Ӯдј—зҡ„жҳҜдёҖдёӘй«ҳеұұи—Ҹж—Ҹжқ‘еҜЁзҡ„еұ…ж°‘дёәдәҶз”ҹи®ЎиҖҢеңЁиү°йҡҫзҡ„иҮӘ然жқЎд»¶дёӢз”ЁзүҰзүӣи·Ӣеұұж¶үж°ҙд»Ҙзӣҗе·ҙжҚўеҸ–иҝҮеҶ¬е°ҸйәҰзҡ„ж•…дәӢ,ж•ҙдёӘз”өеҪұйЈҺе…үеҘҮзү№гҖҒж‘„еҪұеҘҮзҫҺгҖҒйҹід№җдјҳйӣ…гҖҒдәәзү©жҖ§ж јеҚ•зәҜ,ж•…дәӢз®ҖеҚ•иҖҢеҸҲжңүжғҠйҷ©жҸ’жӣІ,иў«и®Өдёәе…·жңүеҸІиҜ—е“Ғж јгҖӮеҪ“然,з”өеҪұдёӯзҡ„и—Ҹж—Ҹжқ‘еҜЁдёҚеҶҚжҳҜеҪ“е№ҙзҡ„“йҰҷж јйҮҢжӢү”,ж•…дәӢйҮҢйқўжІЎжңүд»ҺеӨұдәӢйЈһжңәдёҠжҺүиҗҪеңЁи—ҸеҜЁзҡ„иҘҝж–№зҷҪз§Қз”·жҖ§,д№ҹе°ұжІЎжңүзҺ°д»Јзҡ„иҘҝж–№зҷҪз§Қз”·жҖ§еңЁи—ҸеҜЁж—¶з©әеҖ’й”ҷзҡ„жғҠ讶гҖӮдҪҶжҳҜ,еҪұзүҮдёӯзҡ„ж•…дәӢгҖҒдәәзү©жҖ§ж јдёҺж‘„еғҸжңәй•ңеӨҙдёӯзҡ„й«ҳеҺҹйЈҺе…үдёҖж ·,дҫқ然жңүзқҖжғҠдәәзҡ„гҖҒеҚ•зәҜзҡ„йӯ…еҠӣгҖӮиҖҢиҝҷз§Қйӯ…еҠӣе’Ң“йҰҷж јйҮҢжӢү”зұ»дјј,дҫқ然жқҘиҮӘдәҺж–ҮеҢ–зҡ„е°Ғй—ӯе’ҢиҮӘеңЁеӯҳеңЁ,并жҡ—еҗҲдәҶжі•еӣҪжөӘжј«дё»д№үзҡ„йј»зҘ–еҚўжўӯд№Ӣ“й«ҳиҙөйҮҺиӣ®дәә”зҡ„жҰӮеҝөгҖӮ

з”өеҪұдёӯзҡ„и—ҸеҜЁе’ҢеӨ–з•ҢеҮ д№ҺжІЎжңүд»»дҪ•иҒ”зі»,жӣҙжІЎ73“еӨ©гҖҒең°гҖҒдәәдёүйғЁжӣІ”жҳҜйӣ…е…Ӣ·иҙқжұүзӣ‘еҲ¶еҮәе“Ғ,еҲҶеҲ«дёәгҖҠиҝҒеҫҷзҡ„йёҹгҖӢгҖҒгҖҠзӮ№иҷ«иҷ«гҖӢгҖҒгҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢ,д»–жң¬дәәдәІиҮӘеҮәд»»гҖҠиҝҒеҫҷзҡ„йёҹгҖӢзҡ„еҜјжј”,з”өеҪұгҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢеҸҲеҗҚгҖҠпҪғпҪҒпҪ’пҪҒпҪ–пҪҒпҪҺгҖӢ,еҜјжј”жҳҜжі•еӣҪдәәпјҘпҪ’пҪүпҪғпј¶пҪҒпҪҢпҪҢпҪү,з”ұжі•еӣҪгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒз‘һеЈ«е’ҢиӢұеӣҪеӣӣеӣҪеҗҲжӢҚ,1999е№ҙеҮәе“Ғ,2000е№ҙиҺ·еҫ—е№ҙеәҰеҮҜж’’з”өеҪұиҠӮжңҖдҪіж‘„еҪұе’ҢжңҖдҪійҹід№җдёӨйЎ№еӨ§еҘ–,жҹҸжһ—з”өеҪұиҠӮжңҖдҪіеҜјжј”еҘ–,еҘҘж–ҜеҚЎжңҖдҪіеӨ–иҜӯзүҮжҸҗеҗҚгҖӮ жңүзҺ°д»Јж–ҮжҳҺзҡ„д»»дҪ•з—•иҝ№гҖӮ然иҖҢ,иҝҷз§ҚжүҖи°“зәҜзІ№зҡ„“еҺҹз”ҹжҖҒж–ҮеҢ–”е®һйҷ…дёҠжҳҜдёҖз§Қдәәе·Ҙдә§е“Ғ,жҳҜеҪ“д»ЈиҘҝж–№з”өеҪұдәәз”ЁжңҖзҺ°д»ЈеҢ–зҡ„з”өеҪұи®ҫеӨҮеҲ¶дҪңеҮәжқҘзҡ„еҺҹе§Ӣж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮгҖӮз”өеҪұдёӯзҡ„дәәзү©йғҪиҜҙеҪ“ең°зҡ„и—ҸиҜӯ,жј”е‘ҳд№ҹжҳҜиҮӘе·ұжј”иҮӘе·ұ,еҰӮиҖҒжқ‘й•ҝйңҶйӣ·жң¬жқҘд№ҹе°ұжҳҜйӮЈдёӘжқ‘еҜЁзҡ„жқ‘й•ҝеӨҙдәәгҖӮзүҰзүӣйҳҹй•ҝйҖ”и·Ӣж¶үд»ҘзӣҗжҚўйәҰд№ҹжҳҜеҪ“ең°з”ҹжҙ»дёӯзҡ„йҮҚиҰҒдәӢ件д№ӢдёҖгҖӮиҝҷйғЁзәӘеҪ•зүҮжҖ§иҙЁзҡ„з”өеҪұеҪ“然жңүе®ғзҡ„зҺ°е®һеҹәзЎҖгҖӮдҪҶжҳҜ,иҝҷз§Қ“е®һеҪ•”дёӯеҢ…еҗ«зқҖдәәдёәзҡ„ж·»еҠ е’ҢеҺ»йҷӨгҖӮ笔иҖ…иҝҷйҮҢдёҚжҳҜиҜҙз”өеҪұзҡ„жӢҚж‘„е’ҢеүӘиҫ‘зҡ„жҠҖжңҜжүӢж®өй—®йўҳ,иҖҢжҳҜж–ҮеҢ–еұ•зҺ°зҡ„“еҲ¶дҪң”й—®йўҳгҖӮиҖҒжқ‘й•ҝжң¬дәәеңЁдёҺж‘„еҲ¶з»„зӣёеҪ“й•ҝж—¶й—ҙеҶ…зҡ„дәӨжөҒиҝҮзЁӢдёӯ,и®ӨиҜҶеҲ°дәҶз”өеҪұзҡ„еҠӣйҮҸ,еҗҢж„Ҹ他们жӢҚж‘„иҮӘе·ұжқ‘еҜЁзҡ„й©®йҳҹз”ҹжҙ»гҖӮиҖҢеү§дёӯйҘ°жј”еӯҷе„ҝзҡ„е°Ҹжј”е‘ҳеё•жЎ‘,еңЁеҠ еҫ·ж»ЎйғҪеҸ—иҝҮиӢұж–Үж•ҷиӮІ,д»–з”ҡиҮіеңЁжј”еҮәиҝҮзЁӢдёӯз”ЁиӢұж–ҮдёҺж‘„еҲ¶з»„и®Ёд»·иҝҳд»·гҖӮдҪҶиҝҷдәӣеӨ–з•Ңж–ҮеҢ–еҪұе“Қзҡ„з—•иҝ№,йғҪиў«ж‘„еҲ¶з»„еҲ»ж„ҸжҠ№еҺ»дәҶгҖӮиҖҢдё”,з”өеҪұж•…дәӢзҡ„дё»зәҝзүҰзүӣйҳҹзҡ„иү°йҡҫи·Ӣж¶үзҡ„зӣ®зҡ„,жң¬иә«д№ҹжҳҜдёҖз§Қз»ҸжөҺдәӨжөҒзҡ„жҙ»еҠЁ,дҪҶдәӨжөҒзӣ®зҡ„ең°еңЁз”өеҪұж•…дәӢдёӯзҡ„зңҒз•Ҙ,жңҖз»Ҳд№ҹеңЁжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠеҠ ејәдәҶи—ҸеҜЁж–ҮеҢ–е°Ғй—ӯеӯӨз«Ӣзҡ„еҚ°иұЎгҖӮгҖҠпјҙпҪҲпҪ…пјіпҪҒпҪҢпҪ”пјӯпҪ…пҪҺпҪҸпҪҶпјҙпҪүпҪӮпҪ…пҪ”гҖӢ,дёӯж–ҮеҗҚеӯ—еҸ«гҖҠзӣҗзЁӢдёҮйҮҢгҖӢ,жҳҜеҸҰеӨ–дёҖйғЁе…ідәҺи—Ҹж—Ҹдәәиҝҗзӣҗз”ҹжҙ»зҡ„зәӘеҪ•жҖ§иҙЁз”өеҪұгҖӮ

еҜјжј”жҳҜпјөпҪҢпҪ’пҪүпҪӢпҪ…пј«пҪҸпҪғпҪҲ,1998е№ҙеҫ·еӣҪеҮәе“Ғ,иҺ·еҫ—иҘҝзҸӯзүҷеЎһе·ҙж–Ҝи’Ӯе®үз”өеҪұиҠӮжңҖдҪіеҪұзүҮйҮ‘иҙқеЈіеҘ–гҖҒйҹ©еӣҪйҮңеұұз”өеҪұиҠӮжңҖдҪіиүәжңҜеҲӣж„ҸеҘ–зӯүеҗ„з§ҚеҘ–йЎ№гҖӮи®°еҪ•з”өеҪұзҡ„зү№зӮ№еңЁдәҺе®һеҪ•,дҪҶзәӘеҪ•з”өеҪұзҡ„з”ҹе‘ҪеҚҙеңЁдәҺжүҖе®һеҪ•зҡ„еҜ№иұЎзҡ„зӢ¬зү№жҖ§дёҠгҖӮгҖҠзӣҗзЁӢдёҮйҮҢгҖӢиө–д»ҘжҲҗеҗҚзҡ„并йқһзәӘеҪ•жүӢж®ө,иҖҢжҳҜе®ғжүҖи®°еҪ•зҡ„и—Ҹж—ҸиҝҗзӣҗдәәзӢ¬зү№зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮиҝҷйғЁз”өеҪұйҖүеҸ–еңЁи—ҸеҢәеҮ иҝ‘з»қиҝ№зҡ„зӣҗж°‘з”ҹжҙ»дҪңдёәеҜ№иұЎ,他们еҝөз»ҸгҖҒзҘ·е‘ҠгҖҒеҒҡд»ӘејҸ,еңЁеҲ¶зӣҗгҖҒиҝҗзӣҗдёӯиҜҙеӨ–йқўдәәж №жң¬еҗ¬дёҚжҮӮзҡ„“зӣҗиҜӯ”,еҘ е®ҡдәҶзәӘеҪ•зүҮжҲҗеҠҹзҡ„еҝ…еӨҮиҰҒзҙ гҖӮй—®йўҳеңЁдәҺе®ғзҡ„еүӘиҫ‘гҖҒи§ЈиҜҙе’Ңж–ҮеҢ–иұЎеҫҒзҡ„йҖүжӢ©дёҠгҖӮй«ҳеҺҹеҢәеҹҹзҡ„иҝҗзӣҗе°Ҫз®ЎзӢ¬зү№,дҪҶдҪңдёәз”өеҪұжқҘиҜҙ,иҝҳиҰҒжұӮиүәжңҜжҖ§иҰҒзҙ ,дјјд№ҺжҳҜдёәдәҶејҘиЎҘиҝҷж–№йқўзҡ„дёҚи¶і,еҜјжј”еҲ»ж„ҸжҠҠи—Ҹж—ҸиӢұйӣ„еҸІиҜ—гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢзҡ„е”ұж®ө,з©ҝжҸ’еңЁиҝҗзӣҗжҙ»еҠЁзҡ„жҺЁиҝӣеҪ“дёӯгҖӮеҪ“еұҖйғЁзҡ„иҝҗзӣҗз”ҹжҙ»дёҺдҪңдёәи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–иұЎеҫҒзү©зҡ„гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢе”ұиҜ—дәӨз»Үиө·жқҘеҗҺ,иҝҷз§Қиҝҗзӣҗзҡ„иЎҢдёәдҫҝеңЁеҜ№и—Ҹж—ҸдәҶи§ЈдёҚеӨҡзҡ„иҘҝж–№и§Ӯдј—еҝғзӣ®дёӯд№ҹеҚҮж јдёәи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„д»ЈиЎЁгҖӮиҝҷж ·,иҝҗзӣҗжҙ»еҠЁзҡ„иЎ°еҫ®еңЁжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠдҫҝжҲҗдәҶи—Ҹж–ҮеҢ–ж•ҙдҪ“зҡ„еҚұйҷ©еӨ„еўғзҡ„йӣҶдёӯиЎЁиҫҫгҖӮе°Өе…¶жҳҜеҪ“ж‘„еғҸжңәзҡ„й•ңеӨҙеҒ¶е°”еҜ№еҮҶзүҰзүӣиҝҗзӣҗйҳҹж—Ғиҫ№е·ЁеӨ§зҡ„жұҪиҪҰиҪҰиҫҷж—¶,зҺ°д»ЈеҢ–зҡ„жұҪиҪҰиҝҗзӣҗжүҖе‘ҲзҺ°зҡ„д№ҹе°ұдёҚеҶҚжҳҜи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„еҪ“д»ЈеҸ‘еұ•жҲ–иҖ…иҝӣжӯҘ,иҖҢжҳҜеҸҳжҲҗдәҶеЁҒиғҒи—Ҹж–ҮеҢ–зәҜ然еӯҳеңЁзҡ„з ҙеқҸжҖ§еҠӣйҮҸгҖӮзҜҮжң«и§ЈиҜҙиҜҚжӣҙжҳҜжҳҺзЎ®ең°жҠҠзүҰзүӣиҝҗзӣҗж–№ејҸзҗҶи§Јдёәи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж°‘ж—Ҹдј з»ҹ,иҖҢзӣҗж°‘з”ЁзүҰзүӣиҝҗзӣҗиҝҷдёҖеҠідҪңж–№ејҸеңЁжңәжў°еҢ–иҝҗзӣҗиҝ…йҖҹеҸ‘еұ•еҪұе“ҚдёӢзҡ„ејҸеҫ®,еҲҷиў«и§ЈйҮҠжҲҗж•ҙдёӘи—Ҹж—Ҹдј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁеҲ«з§Қж–ҮеҢ–еҪұе“ҚдёӢзҡ„жҝ’еҚұгҖӮиҖҢеҪ“и§ЈиҜҙиҜҚеҪ“дёӯеҮәзҺ°“еӣҪ家”гҖҒ“иҮӘз”ұ”зӯүж”ҝжІ»жҖ§жҰӮеҝөж—¶,иҝҷдёҖзәӘеҪ•зүҮеҲ¶дҪңиғҢеҗҺжүҖи•ҙеҗ«зҡ„ж–ҮеҢ–еҺҹж•ҷж—Ёдё»д№үе’ҢеҚ•дёҖж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зӢ¬з«ӢиҮӘжІ»зҡ„жҖқжғіе·Із»Ҹжҳӯ然иӢҘжҸӯдәҶгҖӮеңЁгҖҠе–ң马жӢүйӣ…гҖӢдёӯ,и—ҸеҜЁзҡ„е°Ғй—ӯжҖ§еӯҳеңЁ,иҝҳжңүз”өеҪұ“еӨ©гҖҒең°гҖҒдәә”дёүйғЁжӣІзі»еҲ—зү№еҫҒзҡ„иҰҒжұӮдҪңдёәе…¶иүәжңҜдҝ®йҘ°зҡ„еҖҹеҸЈ,гҖҠзӣҗзЁӢдёҮйҮҢгҖӢдёӯи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„е°Ғй—ӯж„ҸиұЎ,еҚҙжҳҺж‘ҶзқҖдёҚжҳҜеҮәиҮӘиҝҪжұӮ“йҰҷж јйҮҢжӢү”зҡ„жөӘжј«дё»д№үеҶІеҠЁ,иҖҢжҳҜзӣҙжҺҘжңүзқҖж–ҮеҢ–зӢ¬з«Ӣзҡ„жҳҺжҳҫеҖҫеҗ‘гҖӮ