еңЁгҖҠиҚүеҺҹгҖӢзҡ„ејҖеңәпјҢжҲ‘е°ұйўҶж•ҷдәҶдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„еҺүе®ігҖӮеҶ¬ж—Ҙзҡ„иҚүеҺҹпјҢжӮ иҝңзҡ„й•ҝи°ғпјҢйҳҝеҰҲжҺӘе§ҶйӘ‘еңЁзүҰзүӣиғҢдёҠзҡ„й•ңеӨҙеғҸжҳҜдёҖе№…жІ№з”»пјҢи®©жҲ‘дёҚиғҪе‘јеҗёвҖ”вҖ”иүІжіҪзҒ°жҡ—пјҢеҚҙжңүзқҖеҸӨй“ңзҡ„еқҡйҹ§пјӣдёҫжӯўиҝҹзј“пјҢеҚҙжңүзқҖеІҒжңҲзҡ„е®үзЁігҖӮйӮЈйЈҺдёӯеҗ№жӢӮзҡ„зҷҪеҸ‘е°ұжҳҜиҚүеҺҹжҜҚдәІжүӢдёӯйЈһйҖҹиҪ¬еҠЁзҡ„е№ҙиҪ®пјҒжҺҘзқҖжҲ‘еҗ¬еҲ°дәҶпјҢеҗ¬еҲ°дәҶйӮЈдәӣжңҖдәІиҝ‘зҡ„иҜҚжұҮпјҢйӮЈжё…жіүдёҖж ·жөҒеҠЁгҖҒеІ©зҹідёҖж ·жІүйқҷзҡ„иҜӯиЁҖпјҢжҲ‘зҡ„жҜҚиҜӯвҖ”и—ҸиҜӯпјҢзҶҹжӮүең°еҗ‘жҲ‘иө°жқҘгҖӮжҲ‘иў«йңҮж’јдәҶпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘е’ҢжүҖжңүеғҸжҲ‘дёҖж ·зҡ„жң¬ж—Ҹе„ҝеҘіжүҖзңӢеҲ°зҡ„第дёҖйғЁжҜҚиҜӯеҜ№зҷҪзҡ„еҪұзүҮпјҒеңЁдёӯеӣҪз”өеҪұзҷҫе№ҙзҡ„еҺҶеҸІй•ҝжІідёӯпјҢиҝҷдёҖзӯүеҸҜжҳҜзҷҫе№ҙе•ҠпјҒ

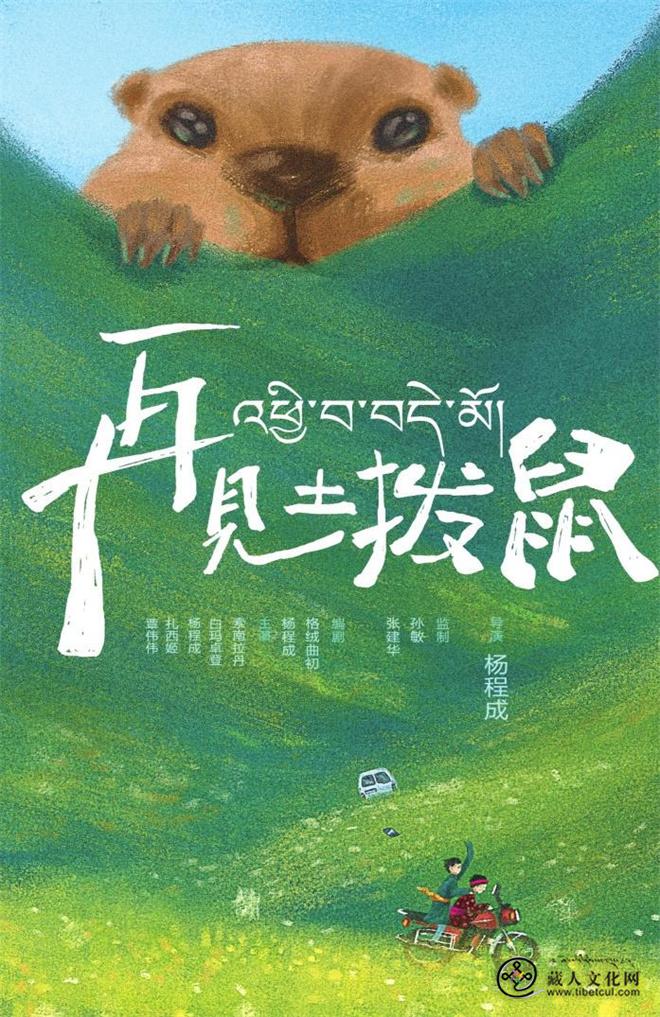

иө°иҝӣгҖҠиҚүеҺҹгҖӢпјҢдәҺжҳҜиө°иҝӣдәҶдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„дё–з•ҢвҖ”вҖ”вҖңжҲ‘зҡ„家乡жҖ»з»ҷдё–дәәдёҖз§ҚдёҺдё–йҡ”з»қзҡ„дё–еӨ–жЎғжәҗжҲ–иӣ®иҚ’д№Ӣең°зҡ„ж„ҹи§үпјҢжҲ‘дёҚе–ңж¬ўиҝҷж ·зҡ„вҖҳзңҹе®һвҖҷпјҢжҲ‘жёҙжңӣд»ҘиҮӘе·ұзҡ„ж–№ејҸжқҘи®Іиҝ°еҸ‘з”ҹеңЁж•…д№Ўзҡ„зңҹе®һзҡ„ж•…дәӢвҖқгҖӮд»–еҫҲжү§и‘—пјҢдёәиҝҷж ·дёҖдёӘзӣ®ж ҮпјҢжҜ…然еҶіз„¶ж”ҫејғе…¬иҒҢпјҢиҪ»иЈ…дёҠйҳөпјҢдёҖзӣҙдёҚжҮҲең°еҠӘеҠӣзқҖпјҢдјјд№Һд»ҺжІЎжңүж”ҫжқҫиҝҮиҮӘе·ұгҖӮе…іжіЁе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–Үеқӣзҡ„дәәйғҪзҹҘйҒ“пјҢдёҮзҺӣжүҚж—ҰеңЁиҝ‘еҚҒеҮ е№ҙзҡ„еҶҷдҪңз”ҹж¶ҜдёӯпјҢжҳҜи—ҸеҢәж–Үеқӣдёәж•°дёҚеӨҡзҡ„з”Ёи—ҸжұүдёӨз§Қж–Үеӯ—еҲӣдҪңзҡ„дҪң家пјҢд»–дёҖзӣҙеҠӣеӣҫеҜ»жүҫжңҖдҪізҡ„еҘ‘еҗҲзӮ№пјҢдҪҝи—Ҹж—ҸжҜҚиҜӯж–ҮеӯҰеҲӣдҪңе’ҢжұүиҜӯж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиө°дёҠдёҖжқЎе№іиЎҢзәҝпјҢз”ЁжңҖдҪізҡ„иүәжңҜеҪўејҸиЎЁзҺ°ж°‘ж—ҸйӯӮжҲ–дәәзұ»е…ұжңүзҡ„з»ҸйӘҢ并иө°еҗ‘дё–з•ҢгҖӮд»–еҒҡеҲ°дәҶвҖ”вҖ”д»–зҡ„第дёҖйғЁзҹӯзүҮгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢе’Ң35mmеҪ©иүІж•…дәӢзҹӯзүҮгҖҠиҚүеҺҹгҖӢе·Із»ҸејҖе§Ӣиө°еҗ‘дәҶдё–з•ҢгҖӮ

вҖңз”ЁиҮӘе·ұзҡ„ж–№ејҸвҖқе…¶е®һе°ұжҳҜз”Ёи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„ж–№ејҸжӢҚи—Ҹж—Ҹдәәзҡ„з”өеҪұгҖӮеҪ“жҲ‘们жҠҠз”өеҪұеҪ“дҪңдёҖз§ҚиүәжңҜзҡ„ж•ҙдҪ“еҺ»иҜ„д»·ж—¶пјҢеҺҹеҲӣжҖ§жҳҜдёҚе®№еҝҪи§Ҷзҡ„дёҖдёӘеҪўејҸеӣ зҙ гҖӮеҰӮжһңдёҖдёӘиүәжңҜ家жҠҠд»–жүҖзҶҹжӮүзҡ„жғҜдҫӢиҝҗз”ЁдёҖж–°пјҢеҲӣйҖ еҮәдёҖеҘ—ж–°зҡ„еҪўејҸзі»з»ҹпјҢйӮЈд№ҲиҝҷдёӘдҪңе“Ғд»ҺзҫҺеӯҰи§’еәҰжқҘи®Іе°ұжҳҜеҘҪзҡ„гҖӮдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„дҪңе“Ғе°ұз¬ҰеҗҲиҝҷдёӘж ҮеҮҶгҖӮеқҡжҢҒжң¬еңҹеҲӣдҪңпјҢеқҡжҢҒеҺҹеҲӣе°ұжҳҜд»–еҲқиҜ•иә«жүӢе°ұеҸ–еҫ—жҲҗеҠҹзҡ„жі•е®қгҖӮиҜ•жғіпјҢиҝҳжңүд»Җд№ҲжҜ”е„ҝеӯҗи®Іиҝ°жҜҚдәІзҡ„ж•…дәӢпјҢи®©е…„ејҹи®Іиҝ°е…„й•ҝзҡ„ж•…дәӢпјҢи®©и—Ҹж—ҸдәәиҮӘе·ұи®Іиҝ°йӣӘеҹҹжӣҙдёәиҙҙиҝ‘зҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸе‘ўпјҹз”өеҪұз”ұй«ҳиҝңеҸҳеҫ—дәІеҲҮпјҢзңӢзқҖеұҸ幕пјҢйӮЈжҳҜжҲ‘зҡ„е…„ејҹе§җеҰ№пјҢйӮЈжҳҜ他们зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮ

д№ҹи®ёпјҢеҸҷдәӢжҳҜжҲ‘们и®ӨзҹҘдё–з•Ңзҡ„ж–№ејҸпјҢзҗҶи§Јдё–з•Ңзҡ„еҹәзЎҖгҖӮзңӢдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„еҪұзүҮпјҢжҲ‘зңӢдёҚеҮәеҜјжј”зҡ„з—•иҝ№пјҢд№ҹзңӢдёҚеҮәжј”е‘ҳиЎЁжј”зҡ„з—•иҝ№гҖӮеңЁгҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢдёӯпјҢжүҖжңүзҡ„з”өеҪұе…ғзҙ еҪўжҲҗдәҶзҫҺзҡ„й»ҳеҘ‘вҖ”вҖ”е°Ҹе–ҮеҳӣеҘҪеҘҮзҡ„зңјзқӣпјҢжҜҸдёҖеЈ°вҖңе‘ҖвҖқзҡ„еӣһеә”пјҢе°Ҹжҙ»дҪӣзЁҡе«©зҡ„иҜөз»ҸеЈ°пјҢиҖҒе–Үеҳӣж…ҲзҲұзҡ„зӣ®е…үпјҢз”өи§Ҷе’ҢVCDзҠ№еҰӮдёҖеқ—жҠ•еҗ‘е№іеҜӮз”ҹжҙ»зҡ„зҹіеӯҗпјҢеңЁе°Ҹеӯ©е’ҢиҖҒдәәзҡ„еҝғйҮҢйғҪиҚЎиө·е–ңжӮҰзҡ„ж¶ҹжјӘвҖҰвҖҰеҜјжј”дёҚз»Ҹж„Ҹзҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢејҖж”ҫејҸзҡ„з»“еұҖпјҢж— з–‘жңҖеӨ§йҷҗеәҰең°еҗҜеҠЁе’Ңжқҫй©°дәҶи§Ӯдј—зҡ„ж„ҹе®ҳпјҢдҪҝе…¶жӣҙиғҪжҺҘзәізҫҺеҘҪгҖӮдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„еҪұзүҮдёӯй—ӘиҖҖзқҖжң¬иүІзҡ„е…үиҠ’пјҢз®ҖеҚ•пјҢе№ІеҮҖгҖӮ

жҲ‘иҜҙиҝҮгҖҠиҚүеҺҹгҖӢзҡ„ејҖеӨҙе°ұи®©жҲ‘еӨ§еҗғдёҖжғҠгҖӮдёҚеҗҢиҝңиҝ‘зҡ„жҷҜеҲ«е’Ңй«ҳдәўзҡ„ж°‘жӯҢи®©дәәзҪ®иә«е…ідәҺеҶ¬еӯЈзҡ„еӨ§йҮҸжғ…з»ӘдёӯпјҢеҸҲжҳҜдёҖдёӘе…ідәҺиҙјзҡ„ж•…дәӢпјҢеҚҙжІЎжңүжі•еҫӢзҡ„иҝҪ究пјҢеҸ–иҖҢд»Јд№Ӣзҡ„жҳҜеҜ№зқҖеұұзҘһеҸ‘иӘ“иҝҷз§ҚеҸӨиҖҒзҡ„е®—ж•ҷд№ дҝ—пјҢеҪұзүҮз»“еұҖзҡ„еӨ„зҗҶдјјд№ҺиҰҒдёәиҝҷдёӘеҶ¬еӨ©еўһж·»дёҖдёқжё©ж„ҸвҖ”вҖ”зҲ¶дәІеёҰзқҖе„ҝеӯҗеҺ»и®Өй”ҷпјҢиҚүеҺҹдёҠзҡ„дәә们用иҮӘе·ұзҡ„ж–№ејҸеӨ„зҗҶдәҶ家дәӢгҖӮжҲ‘дёҚжғіеңЁиҝҷйҮҢжҺўи®ЁеӨӘеӨҡе…ідәҺз”өеҪұеҪўејҸеӣ зҙ зҡ„й—®йўҳпјҢеҶ…е®№еӨ§дәҺеҪўејҸжҳҜдёҖдёӘж°ёиҝңзҡ„зңҹзҗҶгҖӮжҲ‘дҪ“дјҡеҲ°еңЁйҳҝеҰҲжҺӘе§Ҷиә«дёҠдҪ“зҺ°дәҶгҖҠиҚүеҺҹгҖӢж·ұеҲ»зҡ„еҶ…ж¶өпјҢйӮЈе°ұжҳҜдёәд»Җд№Ҳжқ‘й•ҝжүҚе‘ЁдёҖе®ҡиҰҒжҠ“еҲ°иҙјиҖҢдҪңдёәеӨұдё»зҡ„йҳҝеҰҲжҺӘе§ҶеҸҚиҖҢжӢ…еҝғжҠ“еҲ°иҙјпјҹдёәд»Җд№ҲжҜҸдёҖдҪҚиҚүеҺҹдәәйғҪеҜ№йҳҝеҰҲжҺӘе§ҶеҜ„дәҲж·ұеҲ»зҡ„еҗҢжғ…пјҹиҝҷжҳҜдёҖйғЁжҺўеҜ»ж°‘ж—ҸеҝғзҗҶзҡ„еҪұзүҮпјҢе®ғиҷҪ然дёҚеҲ°30еҲҶй’ҹпјҢеҚҙеғҸдёҖдёӘжҳҫеҫ®й•ңпјҢж”ҫеӨ§дәҶиҚүеҺҹдәәзҡ„еҶ…еҝғдё–з•ҢгҖӮд»Һз»Ҷеҫ®еӨ„е…ҘжүӢпјҢжҠ“е°ҸйўҳжқҗпјҢи§ӮжҖҖдәәзҡ„зІҫзҘһдё–з•ҢпјҢиҝҷд№ҹжҳҜдёҮзҺӣжүҚж—ҰеҪұзүҮзҡ„дёҖдёӘзңӢзӮ№гҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢдёҚеҶҚжҳҜзј–еҜјй©ҫй©ӯйўҳжқҗзҡ„й—®йўҳпјҢиҖҢжҳҜдёҖз§ҚиһҚеҗҲпјҢзј–еҜје’ҢйўҳжқҗзҠ№еҰӮй…ҘжІ№иһҚдәҺиҢ¶пјҢжҳҜзј–еҜјеҜ№йўҳжқҗжңҖеӨ§йҷҗеәҰзҡ„еҸӮдёҺе’ҢжңҖе°ҸйҷҗеәҰзҡ„е№Іж¶үгҖӮ

жңҖеҗҺжҲ‘жғіиҜҙзҡ„жҳҜпјҢдёҮзҺӣжүҚж—Ұзҡ„з”өеҪұдјјд№ҺеңЁи—ҸеҢәеҸ‘иө·дәҶдёҖеңәе№іж°‘иЎҢдёәзҡ„еҪұеғҸиҝҗеҠЁгҖӮз”өеҪұиҝҷдёӘзҺ°д»Јж–ҮжҳҺзҡ„дә§зү©пјҢдёҺеҸӨиҖҒзҡ„жқ‘еә„жңүдәҶйӣ¶и·қзҰ»зҡ„жҺҘи§ҰгҖӮеңЁд»–зҡ„з”өеҪұдёӯжІЎжңүдёҖеј жҳҺжҳҹзҡ„и„ёпјҢиұҶжӢүеҠ еӨ«еҰҮпјҢж јжЎ‘иҖҒдәә全家пјҢйҳҝеҰҲжӢүеӨҡпјҢйҒ“еҳҺиҖҒдәәзӯүзӯүиҝҷдәӣе№іеҮЎзҡ„и—Ҹж—ҸдәәйғҪжҲҗдёәд»ҠеӨ©з”өеҪұзңҹжӯЈзҡ„дё»и§’пјҢиҝҷеңЁи—Ҹж°‘ж—Ҹзҡ„еҺҶеҸІдёӯжҳҜд»ҺжқҘжІЎжңүиҝҮзҡ„гҖӮ

йҖҸиҝҮзҹӯзүҮпјҢжҲ‘зңӢеҲ°дәҶдёҮзҺӣжүҚж—Ұз”өеҪұдё–з•Ңзҡ„ж— йҷҗгҖӮдёҖдҪҚи—Ҹж—ҸиҜ—дәәж·ұжғ…ең°еҶҷеҲ°вҖңдәҢеҚҒеӨҡе№ҙиө·дјҸпјҢеҝғжҖҖдёҖдёӘеӨӘйҳіпјҢеӨ§иҚүеҺҹпјҢжҳҜжҲ‘з”ҹе‘Ҫзҡ„ж –жҒҜең°гҖӮвҖқдёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҢиҝҷдёӘжқҘиҮӘиҚүеҺҹж·ұеӨ„зү§дәәзҡ„е„ҝеӯҗпјҢеҸҲе°ҶдёәжҲ‘们讲иҝ°жҖҺж ·зҡ„ж•…дәӢе‘ўпјҹжҲ‘们жңҹеҫ…зқҖгҖӮ