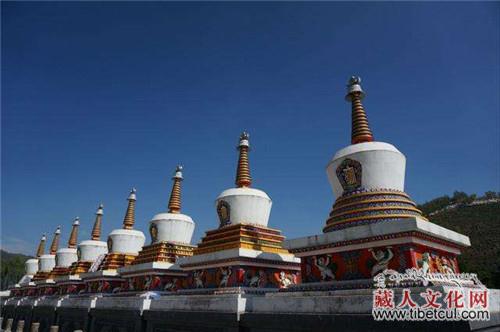

з”ҳиӮғжӢүеҚңжҘһзәўж•ҷеҜәзҡ„еҚ—жңЁзү№и—ҸжҲҸжҳҜд»Һз”ҳеҚ—ең°еҢәи—ҸжҲҸе…ҙиө·д»ҘжқҘиҮід»Ҡд»Қжҙ»и·ғдәҺж°‘й—ҙзҡ„жҲҸеү§иЎЁжј”еҪўејҸгҖӮжңҖеҲқз”ұз”ҳиӮғжӢүеҚңжҘһеҜәеҜәдё»дә”дё–еҳүжңЁж ·дё№иҙқеқҡиөһдёәеҸ‘еұ•е®үеӨҡи—ҸеҢәдј з»ҹж–ҮеҢ–пјҢжҢҜе…ҙж°‘ж—ҸзІҫзҘһиҖҢеҲӣз«ӢпјҢи·қд»Ҡе·Іжңүиҝ‘зҷҫе№ҙзҡ„еҺҶеҸІгҖӮз”ұжӢүеҚңжҘһзәўж•ҷеҜәдј—еғ§з»§жүҝ并公演зҡ„и—ҸжҲҸеҜ№зӨҫдјҡзҫӨдј—еҹ№е…»иүҜеҘҪйЈҺе°ҡиө·еҲ°дәҶеҫҲеҘҪзҡ„з§ҜжһҒдҪңз”ЁпјҢеҜ№е‘Ёиҫ№ең°еҢәи—Ҹж–ҮеҢ–д№ҹжңүзқҖж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

зӣ®еүҚз®Җиҝ°зӣ®еүҚзәўж•ҷеҜәе…¬жј”жңүе…ӯдёӘи—ҸжҲҸеү§зӣ®пјҡгҖҠжқҫиөһе№ІеёғгҖӢгҖҒгҖҠиөӨжқҫеҫ·иөһгҖӢгҖҒгҖҠжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢгҖҒгҖҠеҚ“еЁғжЎ‘е§ҶгҖӢгҖҒгҖҠйҳҝиҫҫжӢүе§ҶгҖӢгҖҒгҖҠеҫ·е·ҙзҷ»жіўгҖӢгҖӮ

гҖҠжқҫиөһе№ІеёғгҖӢд»ҘиЎЁжј”зҡ„еҪўејҸи®©зҫӨдј—дәҶи§ЈйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹи—ҸеҢәж–Үеӯ—зҡ„еҮәзҺ°е’ҢеҸ‘еұ•пјҢи—ҸгҖҒжұүгҖҒе°јжіҠе°”д№Ӣй—ҙе’ҢдәІеҺҶеҸІпјҢеҜ№дҝғиҝӣеҗ„ж°‘ж—Ҹд№Ӣй—ҙеӣўз»“е’ҢзқҰиө·еҲ°дәҶз§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮ

гҖҠиөӨжқҫеҫ·иөһгҖӢи®Іиҝ°и—ҸеҢәйҰ–еә§дҪӣж•ҷеҜәйҷўжЎ‘иҖ¶еҜәзҡ„еҲӣз«ӢпјҢеғ§дј—зҡ„еҮәзҺ°пјҢз»Ҹд№Ұи®әе…ёзҡ„еҲқжӯҘзҝ»иҜ‘пјҢеҘ е®ҡе’ҢеҸ‘еұ•и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„еҪўејҸгҖӮжң¬еү§ж•ҷиӮІжҲ‘们еңЁз»§жүҝе’ҢеҸ‘еұ•и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„иҝҮзЁӢдёӯиҰҒдёҚж–ӯйҖ зҰҸдәәзұ»пјҢжңҚеҠЎзҫӨдј—гҖӮ

гҖҠжҷәзҫҺжӣҙзҷ»гҖӢжҳҜзәўж•ҷеҜәдёҠдёӘдё–зәӘ第дёҖйғЁе…¬жј”зҡ„и—ҸжҲҸпјҢжӣҫеңЁеҗ„з§ҚжҜ”иөӣдёӯиҺ·еҘ–гҖӮжӯӨеү§иЎЁзҺ°ж„ҹдәәиҮіж·ұзҡ„ж— з§ҒеҘүзҢ®е’ҢеӨ§ж— з•Ҹзҡ„иҮӘжҲ‘зүәзүІзІҫзҘһгҖӮжҜ”еҰӮпјҢжҲҸдёӯжҷәзҫҺжӣҙзҷ»дёҚйЎҫиҮӘиә«е®үеҚұжҠҠеӣҪеә“зҡ„иҙўзү©еёғж–Ҫз»ҷзҷҫ姓пјҢдҪ“зҺ°дәҶдҪӣ家зҡ„еёғж–ҪжҖқжғігҖӮд»–е…·жңүдёҖйў—зәҜжҙҒгҖҒе–„иүҜгҖҒж— з§Ғзҡ„зҫҺеҘҪеҝғзҒөпјҢдёәдәҶж°‘дј—зҡ„е№ёзҰҸе’Ңе®үеҚұпјҢд»–еҸҜд»ҘзҢ®еҮәиҮӘе·ұзҡ„зңјзқӣгҖӮиҖҢеҜ№еҰ–иҮЈдёәйҰ–зҡ„жҒ¶еҠҝеҠӣж•ўдәҺж–—дәүпјҢд»–дёҚз•Ҹиү°йҡҫеӣ°йҳ»з»ҲдәҺеӨәеӣһдәҶеӣҪе®қпјҢй“ІйҷӨдәҶеҰ–иҮЈгҖӮиҝҷж ·дёҖдёӘеҪўжҖҒдёҺеҝғзҒөе’Ңи°җз»ҹдёҖзҡ„е®ҢзҫҺеҪўиұЎпјҢдёҚд»…и—Ҹж—Ҹдәәж°‘еј•д»ҘдёәиұӘпјҢиҖҢдё”д№ҹжҳҜдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзҡ„йӘ„еӮІгҖӮжң¬еү§зҡ„дё»йўҳеҶ…е®№и®©зҫӨдј—еҜ№жҜ”еҪ“д»Јз«һдәүзӨҫдјҡдёӯиҮӘз§ҒиҮӘеҲ©зҡ„зҺ°иұЎд»ҺиҖҢж•ҷеҢ–е№ҝеӨ§ж°‘дј—пјҢд№ҹеұ•зӨәдәҶдёҖз§ҚеҒҡдәәеҒҡдәӢзҡ„зү№ж®ҠйҒ“еҫ·жЁЎиҢғгҖӮ

гҖҠеҚ“еЁғжЎ‘е§ҶгҖӢеү§жғ…з”ҹеҠЁдјҳзҫҺпјҢдё»йўҳйІңжҳҺпјҢеҜҢжңүж°‘ж—Ҹзү№иүІпјҢжҸӯзӨәдәҶе–„дёҺжҒ¶зҡ„ж–—дәүпјҢжңҖеҗҺжӯЈд№үжҲҳиғңдәҶйӮӘжҒ¶пјҢиЎЁиҫҫдәҶдәә们иҝҪжұӮзҫҺеҘҪе№ёзҰҸз”ҹжҙ»зҡ„ејәзғҲж„ҝжңӣгҖӮеҪ“д»ҠзӨҫдјҡпјҢзҰ»е©ҡзҺҮзҡ„жҸҗй«ҳеҜјиҮҙеӯҗеҘіиә«еҝғеҸ—еҲ°жһҒеӨ§дјӨе®іпјҢж—ҘзӣҠеҜ№зӨҫдјҡйҖ жҲҗдёҚиүҜеҗҺжһңгҖӮжң¬еү§д»Ҙиў«жҠӣејғеӯҗеҘійҒӯеҸ—еҲ°зҡ„иә«еҝғжҢ«жҠҳе’Ңж— жҜ”з—ӣиӢҰзҡ„з”ҹеҠЁиЎЁжј”пјҢе”ӨйҶ’дәә们зҡ„иүҜзҹҘпјҢдҪҝжҜҸдёӘдәәжҳҺзҷҪиҰҒжүҝжӢ…иө·е®¶еәӯзҡ„иҙЈд»»пјҢдҝқжҠӨе„ҝеҘізҡ„иҙЈд»»пјҢжүҚиғҪжңүе’Ңи°җе№ёзҰҸз”ҹжҙ»зҡ„йҒ“зҗҶгҖӮ

гҖҠйҳҝиҫҫжӢүе§ҶгҖӢдё»иҰҒи®Іиҝ°еҒҡдәәеҒҡдәӢе–„жңүе–„жҠҘжҒ¶жңүжҒ¶жҠҘзҡ„еӣ жһңе…ізі»пјҢжҜ”еҰӮпјҢжҖҖжҒЁеҚұе®ід»–дәәз”ҹе‘ҪиҖ…дјҡж„ҹеҫ—ең°зӢұйҒ“зҡ„жһңжҠҘпјҢжҖҖиҙӘеҝғиҙӘеҫ—д»–дәәиҙўзү©дјҡж„ҹеҫ—йҘҝй¬јйҒ“зҡ„жһңжҠҘпјҢеӣ ж„ҡз—ҙиҖҢдёҚи®ІдҝЎз”ЁпјҢеҒҡдәӢжҮ’жғ°пјҢеҒҡдәӢиҝ·иҢ«дёҚжҳҺдәӢзҗҶиҖ…дјҡж„ҹеҫ—з•ңз”ҹйҒ“зҡ„жһңжҠҘгҖӮиҝҷдәӣдҪӣж•ҷеӣ жһңйҒ“зҗҶз”ЁзҫӨдј—е–ңй—»д№җи§Ғзҡ„и—ҸжҲҸжј”еҮәеҪўејҸиЎЁжј”еҮәжқҘпјҢеҜ№еҪ“д»ҠзӨҫдјҡзҫӨдј—ж ‘з«Ӣ敬иҖҒзҲұе№јпјҢйҒөзәӘе®Ҳжі•зҡ„иүҜеҘҪйЈҺе°ҡжңүз§ҜжһҒжҢҮеҜјж„Ҹд№үгҖӮ

гҖҠеҫ·е·ҙзҷ»жіўгҖӢжҳҜи®Іиҝ°еҳүжңЁж ·еҚҸе·ҙеӨ§еёҲдё–зі»зҡ„еү§зӣ®гҖӮеҳүжңЁж ·еҚҸе·ҙеӨ§еёҲдёҚд»…жҳҜи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„дҪӣж•ҷеҫ’пјҢиҖҢдё”жҳҜе®үеӨҡи—ҸеҢәдё–дё–д»Јд»Јжҙ»дҪӣиҪ¬дё–зҡ„继жүҝиҖ…пјҢ“дҪӣйҷҖжӯЈж•ҷд№Ӣе…үпјҢејҳжү¬е®үеӨҡеҢәеҹҹпјҢдёҖеҲҮдёүдё–дҪӣйҷҖпјҢжҖ»йӣҶеҳүжңЁж ·еҚҸе·ҙ”гҖӮеңЁжҲҸдёӯд»ҘеҳүжңЁж ·еӨ§еёҲзҡ„еүҚдё–и·ҹеҗ„и·ҜеұұзҘһе’Ңйҫҷж—ҸеҜҶеҲҮдәӨеҫҖзҡ„з”ҹеҠЁиЎЁжј”пјҢжј”з»ҺдәҶеҮ еҚғе№ҙд»ҘеүҚиө·дәә们е°ұе…·жңүзҡ„дҝқжҠӨзҺҜеўғзҡ„д№ дҝ—пјҢжҸҗйҶ’д»ҠеӨ©зҡ„дәә们д№ҹжӣҙиҰҒжңүдҝқжҠӨзҺҜеўғзҡ„ж„ҸиҜҶгҖӮеҸҰеӨ–иҝҷж®өжҲҸеү§д№ҹеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜжӢүеҚңжҘһеҜәеҜ№з¬¬дә”дё–еҳүжңЁж ·еҚҸе·ҙеӨ§еёҲзү№еҲ«иөһйўӮзҡ„еү§зӣ®гҖӮ

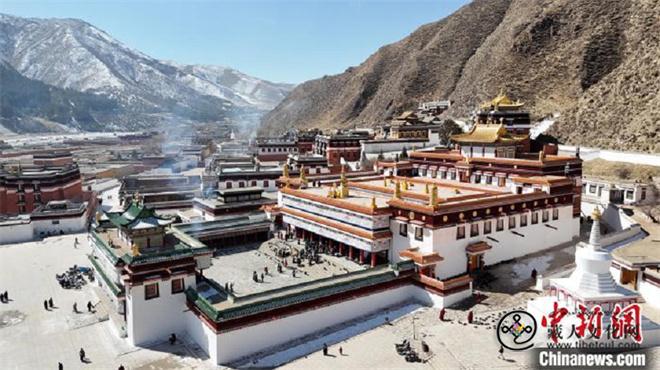

з”ұдәҺеҺҶеҸІзҡ„еҗ„з§ҚеұҖйҷҗпјҢе°Ҫз®Ўзәўж•ҷеҜәеғ§дәәзҡ„и—ҸжҲҸжј”еҮәд»ҺдёҠдё–зәӘдә”еҚҒе№ҙд»Је°ұејҖе§ӢдәҶпјҢдҪҶиҝҷз§ҚжӢүеҚңжҘһеҜәдё“еұһзҡ„и—ҸжҲҸдёҖзӣҙжІЎжңүжӯЈејҸдј жүҝеҲ°зәўж•ҷеҜәпјҢдёҖд№қд№қд№қе№ҙзәўж•ҷеҜәжҺӘеҚЎжҙ»дҪӣеҗ‘第е…ӯдё–еҳүжңЁж ·еӨ§еёҲиҝӣиЎҢдәҶе…ідәҺз”ҳеҚ—жӢүеҚңжҘһеҚ—жңЁзү№и—ҸжҲҸ继жүҝдҝқжҠӨе’ҢеҸ‘еұ•зҡ„жұҮжҠҘпјҢе…ӯдё–еҳүжңЁж ·еҚҸе·ҙеӨ§еёҲи§ӮеҜҹеҲ°и—ҸжҲҸ继жүҝдҝқжҠӨд»»еҠЎдәӨз»ҷзәўж•ҷеҜәзҡ„еҗҲйҖӮж—¶жңәе·ІжҲҗзҶҹпјҢйҡҸеҚізҢ®еҮәдәҶеҫҲеӨҡиЎЁжј”и—ҸжҲҸз”Ёзҡ„еҸӨиҖҒжңҚиЈ…е’ҢеӨҙйҘ°зӯүпјҢжҢҮжҙҫйҳҝе…ӢжЎ‘ж—Ҙдё“й—Ёз»ҷзәўж•ҷеҜәеғ§дј—ж•ҷжҺҲдәҶдәҢдёӘеӨҡжңҲи—ҸжҲҸзҡ„ж–ҮеҢ–дј жүҝпјҢзәўж•ҷеҜәзҡ„и—ҸжҲҸжј”еҮәеҫ—еҲ°дј жүҝиө°е…ҘжӯЈи§„гҖӮ

д»ӨдәәйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜпјҢзӢ¬зү№иҖҢеҜҢжңүйӯ…еҠӣзҡ„з”ҳиӮғзәўж•ҷеҜәеҚ—жңЁзү№и—ҸжҲҸпјҢеҚҙжІЎжңүдёҺд№Ӣй…ҚеҘ—зҡ„дё“з”Ёжј”еҮәиҲһеҸ°пјҢдҪҶеҚідҪҝиҝҷж ·пјҢд»ҺйҰ–ж¬Ўи—ҸжҲҸе…¬жј”иҮід»ҠпјҢзәўж•ҷеҜәзҡ„еғ§дәә们зҡ„и—ҸжҲҸжј”еҮәд№ҹе·Із»ҸеҺҶдәҶдёғеҚҒеӨҡе№ҙпјҢи—ҸжҲҸзҡ„иЎЁжј”жҠҖиүәеҸ‘еұ•еҲ°дәҶдёҖе®ҡзҡ„йҳ¶ж®өгҖӮзәўж•ҷеҜәе…¬жј”зҡ„и—ҸжҲҸзӣ®еүҚе·Іиҫҫе…ӯеӨ§еү§зӣ®пјҢеңЁж–°жҳҘдҪіиҠӮжңҹй—ҙз»ҷе№ҝеӨ§дәәж°‘зҫӨдј—жҸҗдҫӣи—ҸжҲҸиЎЁжј”пјҢиҮід»Ҡд»ҺжңӘй—ҙж–ӯпјҢиүәжңҜжј”еҮәдё°еҜҢдәәж°‘зҡ„зІҫзҘһз”ҹжҙ»пјҢ并иө·еҲ°дәҶе®Ҹжі•дј ж•ҷгҖҒе®Јдј дјҹдәәдәӢиҝ№еҸҠдёәдј—з”ҹж¶ҲзҒҫзҘҲзҰҸзҡ„е®ўи§ӮдҪңз”ЁпјҢи§ӮзңӢиүәжңҜжј”еҮәжҲҗдёәйҳ…иҜ»дҪӣйҷҖгҖҒжі•зҺӢдј и®°зҡ„дё»иҰҒжҷ®еҸҠжүӢж®өд№ӢдёҖпјҢд№ҹдёҖзӣҙжҳҜеҜәйҷўеҫҲйҮҚи§Ҷзҡ„еҲ©ж°‘е·ҘдҪңд№ӢдёҖгҖӮ

еүҚдёҖж®өж—¶й—ҙиҜҘжҲҸз§ҚеҸҲиў«еҲ—дёәз”ҳиӮғзңҒйҰ–жү№йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨеҗҚеҪ•пјҢе·ІеҸ—еҲ°дәҶеӣҪ家зҡ„жһҒеӨ§йҮҚи§ҶпјҢиҝҷз§ҚзӢ¬зү№зҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–йҒ—дә§е…·жңүзҒҝзғӮиҫүз…Ңзҡ„ж–ҮеҢ–д»·еҖјпјҢе°ҶйҖҗжёҗе…ЁеӣҪеҢ–е’Ңдё–з•ҢеҢ–гҖӮ