青藏高原上究竟有无最早的“原住民”,在史学界被讨论得热火朝天。曾经最流行的说法是“西羌说”,认为青藏高原居民源于古羌人入迁,其最直接的论据来自于《新唐书·吐蕃传》:吐蕃本西羌属。

青藏高原上究竟有无最早的“原住民”,在史学界被讨论得热火朝天。曾经最流行的说法是“西羌说”,认为青藏高原居民源于古羌人入迁,其最直接的论据来自于《新唐书·吐蕃传》:吐蕃本西羌属。

1977年,位于西藏昌都县城东南约12公里的加卡区卡若村,水泥厂在施工中发现了大量的石斧、石锛和陶罐等原始文物和工具。1978年,西藏自治区文管会进行了首次试掘。1979年5月至8月,西藏自治区文管会邀请国家考古研究所、四川大学历史系、云南省博物馆的同志联合组成了卡若遗址考古队,进行了正式发掘。

迄今为止,共揭露遗址面积1800平方米左右,发现房屋遗迹31座,石墙3段,圆石台二座,石围圈3座,灰坑4处。出土文物数万件,包括石器7978件, 骨器368件,陶片200多块(其中可复原者46件),装饰品50件等。卡若遗址已正式列入西藏自治区级重点文物保护单位。

卡若遗址的时代,应属4000到5000年前的新石器时期。在这个时期里,人类物质文化的主要特征是学会了磨制石器,发明陶器,开始了各种植物的种植和动物饲养。卡若遗址出土的东西基本具备这些特点,西藏自治区博物馆里的双体陶罐便是卡若遗址出土文物。

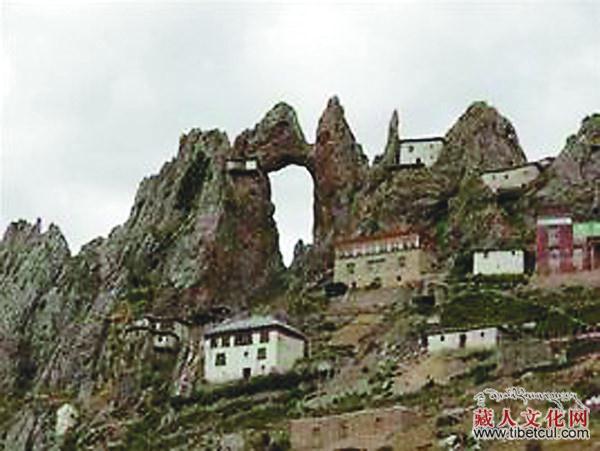

以卡若村被围墙圈起来的大约1200平方米土地为圆心向外辐射,3.8万平方米宽广无垠的地表下,新石器时代时的房屋、道路、石墙静静地诉说着青藏高原人类活动5000年的历史。这片土地被称为“卡若遗址”,该遗址的出现证明“西羌说”的假设是不成立的。

卡若,藏语意为“城堡”。传说曾有个名叫多达的将军欲征服此地,当地居民为此修筑城墙进行抵抗,但后来城堡被攻克并遭到摧毁,只留下了它的名称。据昌都地区文物局原副局长洛松曲扎介绍,卡若遗址属于新石器时代聚落遗址,距今有4000-5000年的历史,是考古界公认的西藏三大原始文化遗址之一(分别为昌都卡若遗址、拉萨曲贡文化遗址、藏北细石器文化遗址)。“卡若遗址是西藏自治区历史上首次科学发掘的古文化遗址,在中国考古科学和西南边疆考古研究中具有重要的意义”,洛松曲扎说。

该遗址的发掘出土,在西藏的历史和考古上具有划时代的意义:它将西藏的历史前推到了距今四五千年以前,在那个时候,中华民族的先民就曾在这块土地繁衍生息;大量出土的文物证明早在四五千年前,卡若遗址文化就与黄河上游的甘肃、青海地区的古文化以及云南境内的元谟文化有着千丝万缕的联系,在中华远古文明的研究中具有重要价值和特殊地位。

卡若遗址的文化遗存面积大,保存情况好,文化堆积厚,内涵丰富,地方性强,是西藏地区正式发掘的第一处遗址,也是西藏高原新石器时代具有代表性的文化遗存。卡若遗址位于澜沧江畔,为川、滇、藏三地的枢纽,又是古代南北民族的交通要道之一。对于这一地区的深入研究,可以帮助了解古代西南民族的迁徙、分布的某些环节。

此外,卡若遗址是迄今为止西藏自治区境内保存最好、最系统、年代最正确、遗物和遗迹最为丰富的一处新石器时代聚落遗址。