и®°иҖ…жҖҖзқҖеҝҗеҝ‘зҡ„еҝғжғ…ејҖе§Ӣж»Ўдё–з•Ңең°еҜ»жүҫгҖҠе–ң马жӢүйӣ…дәәгҖӢзҡ„жј”е”ұиҖ…пјҢеҗҢж—¶еҘ№д№ҹжҳҜдёҖдёӘеҝҷзўҢзҡ„иҒ”еҗҲеӣҪдәІе–„еӨ§дҪҝгҖӮдёҖиҝһдёӨеӨ©еҘ№зҡ„жүӢжңәжІЎжңүд»»дҪ•еӣһйҹіпјҢзӣҙеҲ°дёҖдёӘйҳіе…үжҳҺеӘҡзҡ„дёӢеҚҲпјҢз”өиҜқйӮЈиҫ№з»ҲдәҺеҮәзҺ°дәҶйӮЈдёӘз•ҘеёҰз–Іжғ«иҖҢеҸҲзҶҹжӮүзҡ„еҘіеЈ°пјҢеҘ№жё©е’Ңең°иҜҙпјҡвҖңе“ҰпјҢеҜ№дёҚиө·пјҢжҲ‘д№ҹжҳҜеҲҡеҲҡжүҚдёӢйЈһжңәгҖӮвҖқ

жҲ‘еҗ¬еҮәеҘ№жүӢжңәйҮҢеӣ дёәиЎҢиө°иҖҢеҸ‘еҮәзҡ„йЈҺеЈ°пјҢиҝҳжңүеҫ®еҫ®е–ҳж°”зҡ„еЈ°йҹіпјҢеҘ№зңҹзҡ„дёҖзӣҙеңЁи·ҜдёҠгҖӮ

иЎҢиҖ…пјҢеҘ№еҒҸзҲұзҡ„жіЁи§Ј

еҮ д№ҺжҜҸдёҖе№ҙжңұе“ІзҗҙйғҪдјҡжқҘиҘҝи—ҸпјҢжңүж—¶з”ҡиҮідёҖе№ҙеҮ ж¬ЎпјҢеҘ№жҳҜиҘҝи—Ҹзҡ„еҖҷйёҹпјҢиҰҒеӣһжқҘе®ҢжҲҗе’ҢиҝҷйҮҢзҡ„зәҰе®ҡгҖӮиҝҷж¬Ўи§ҒеҲ°еҘ№жҳҜеңЁжӢүиҗЁдёҖдёӘз®ҖйҷӢзҡ„еҪ•йҹіжЈҡйҮҢпјҢеҘ№е’ҢвҖңдё–з•Ңеҗ¬и§ҒвҖқйҹід№җйҮҮйЈҺе°Ҹз»„еҲ°иҝҷйҮҢйҮҮи®ҝж°‘й—ҙиүәжңҜ家гҖӮ然иҖҢзңјеүҚзҡ„жңұе“Ізҗҙжҳҫеҫ—并дёҚејҖеҝғпјҢзӘқеңЁдёҖдёӘеҚ•дәәжІҷеҸ‘йҮҢпјҢеҸіжүӢжүҳзқҖдёӢе·ҙпјҡвҖңеҸҲеҸ‘з”ҹдәҶе’Ңдә‘еҚ—дёҖж ·зҡ„дәӢпјҢиҝҮжқҘзҡ„жӯҢжүӢжҳҜиҝҷйҮҢеү§еӣўзҡ„жј”е‘ҳпјҢз”Ёиў«и®ӯз»ғиҝҮзҡ„и…”и°ғе”ұжӯҢпјҢиҖҢжҲ‘们жғіжүҫзҡ„жҳҜйӮЈз§ҚзәҜзІ№зҡ„еҺҹз”ҹжҖҒпјҢзҺ°еңЁиғҪдҝқжҢҒиҝҷз§Қж„ҹи§үзҡ„дәәи¶ҠжқҘи¶Ҡе°‘дәҶгҖӮвҖқеҘ№зҙ йўңйқўеҜ№жҲ‘иҝҷдёӘйҮҮи®ҝиҖ…пјҢз”ҡиҮідёҚеңЁд№ҺжҲ‘зңӢеҲ°еҘ№зҡ„й»‘зңјеңҲпјҢеҸӘжҳҜеӨұжңӣең°иҖёиҖёиӮ©пјҢеҗ‘жҲ‘жҠұжҖЁйҒ“гҖӮ

вҖңжҲ‘и®°еҫ—иҝҷйҮҢеҘҪеғҸеҸӘжҳҜеҮ дёӘе№ҙиҪ»дәәиҮӘе·ұжҗһиө·жқҘзҡ„ең°ж–№е•ҠгҖӮвҖқ

вҖңжҳҜе•ҠпјҢ他们еҫҲзғӯжғ…пјҢи®©жҲ‘们еңЁиҝҷйҮҢе°Ҫжғ…ең°з”ЁгҖӮвҖқеҘ№еңЁиҝҷдёӘдёҚи¶іеҚҒдә”е№ізұізҡ„еҪ•йҹіжЈҡйҮҢе·Із»Ҹе‘ҶдәҶдёүеӨ©дәҶпјҢжІЎжңүеҮ дёӘеӣҪйҷ…зә§зҡ„жҳҺжҳҹиғҪиҝҷж ·ж”ҫдёӢиә«ж®өгҖӮе…¶е®һпјҢжңұе“ІзҗҙеҺӢж №е°ұдёҚжү“з®—з”ЁвҖңеҮәеҗҚвҖқжқҘе®ҡдҪҚиҮӘе·ұпјҢеӨӘеӨҡзҡ„иҒҡе…үзҒҜпјҢеҸӘдјҡжқҹзјҡеҘ№гҖӮ

дёҖеҲҮйғҪжҳҜж—…иЎҢзҡ„з»“жһңпјҢеҜ№жңұе“ІзҗҙжқҘиҜҙдәәз”ҹд№ҹжҳҜдёҖж ·гҖӮ

еҪ“гҖҠйҳҝе§җйј“гҖӢи®©жңұе“Ізҗҙз«ҷеңЁдәҶдё–з•ҢиҲһеҸ°дёӯеӨ®зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҘ№жІЎжңүеҒңз•ҷпјҢиҖҢжҳҜйҖүжӢ©дәҶйҖғзҰ»гҖӮеҘ№ејҖе§ӢеңЁдё–з•Ңеҗ„ең°ж—…иЎҢпјҢеҺ»еҜ»жүҫиҮӘз”ұгҖӮвҖңжҲ‘еҸӘжҳҜеҗ¬д»ҺжҲ‘зҡ„еҶ…еҝғпјҢдәәйңҖиҰҒжңүж–°йІңзҡ„иЎҖж¶ІдёҚж–ӯиҝӣе…Ҙиә«дҪ“пјҢжӣҙејҖйҳ”зҡ„и§ҶйҮҺжүҚиғҪеё®еҠ©дҪ йЈһзҝ”пјҢдёҚ然дҪ еҫҖе“Әе„ҝйЈһпјҹвҖқжүҖд»ҘеҘ№жҖ»жҳҜеңЁи·ҜдёҠпјҢд»ҺйҡҸж—¶еҸҜиғҪиё©дёҠең°йӣ·зҡ„е…Ӣд»Җзұіе°”пјҢеҲ°еҚ°еәҰзҒ«иҪҰз«ҷж—Ғе’Ңе°Ҹж··ж··жҲҗдёәжңӢеҸӢпјӣд»ҺжӢүиҗЁз ҙж—§зҡ„е°ҸеҪ•йҹіжЈҡпјҢеҲ°жёҘеӨӘеҚҺз«ҘиҜқиҲ¬зҡ„жһ—й—ҙе°ҸеұӢпјҢеҘ№зҡ„ж—…иЎҢдёҚеғҸеҫҲеӨҡжҳҺжҳҹйӮЈж ·еҘўдҫҲпјҢдҪҶд№ҹдёҚеғҸеҫҲеӨҡдәәжғіиұЎзҡ„йӮЈж ·жё…иӢҰгҖӮеҘ№дјјд№ҺдёҚжӢ’з»қдҪ“йӘҢд»»дҪ•дёҖз§Қз”ҹеӯҳзҡ„зҠ¶жҖҒпјҢйҡҸйҒҮиҖҢе®үең°ж„ҹеҸ—иә«иҫ№зҡ„дёҖеҲҮгҖӮ

йҹід№җеңҲйҮҢзҡ„дёӘдҫӢ

вҖңжңүзҡ„дәәе–ңж¬ўеӨңж·ұдәәйқҷзҡ„ж—¶еҖҷеҲӣдҪңпјҢйӮЈж—¶еҖҷжүҚжңүзҒөж„ҹпјҢдҪ е‘ўпјҹвҖқ

вҖңдёҚпјҢжҲ‘е–ңж¬ўжңү规еҫӢзҡ„дҪңжҒҜгҖӮвҖқи®ІеҲ°иҝҷйҮҢпјҢжңұе“Ізҗҙзҡ„и„ёдёҠз»ҲдәҺеҮәзҺ°дәҶиҪ»жқҫзҡ„иЎЁжғ…пјҢеҘ№жҚӢдәҶдёҖдёӢеӨҙеҸ‘пјҢеӨ©зңҹең°з¬‘дәҶиө·жқҘпјҡвҖңйҷӨдәҶйҹід№җд»ҘеӨ–пјҢжҲ‘жңүжҲ‘зҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸе’ҢдёҖзӣҙеҒҡзҡ„дәӢжғ…гҖӮеҸҜиғҪи·ҹеңҲйҮҢеҒҡйҹід№җзҡ„еӨ§йғЁеҲҶдәәе®Ңе…ЁдёҚдёҖж ·пјҢжҲ‘дёҚдјҡеҫҲжҷҡзқЎи§үпјҢдёҚиҝҮйӮЈз§ҚзҒҜзәўй…’з»ҝзҡ„з”ҹжҙ»пјҢжІЎжңүе–қй…’жҠҪзғҹзҡ„д№ жғҜпјҢе–ңж¬ўжҲ·еӨ–жҙ»еҠЁпјҢжёёжіігҖҒзҲ¬еұұгҖҒж—…жёёпјҢеңЁиҝҷдёӘиЎҢдёҡе…¶е®һжҲ‘жҳҜеҫҲдёӘдҫӢзҡ„гҖӮжҲ‘дёҚжҳҜдёәдәҶе”ұжӯҢжүҚиҝҷд№Ҳз”ҹжҙ»гҖӮвҖқ

зҡ„зЎ®пјҢеҜ№еҘ№жқҘиҜҙе”ұжӯҢжӣҙеғҸжҳҜдёҖз§ҚиЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢиҖҢдёҚжҳҜз”ҹжҙ»зҡ„е…ЁйғЁгҖӮ2006е№ҙ9жңҲзҡ„дёҖдёӘдёӢеҚҲпјҢиҒ”еҗҲеӣҪејҖеҸ‘и®ЎеҲ’зҪІй©»еҚҺ代表马е’ҢеҠұ(KhalidMalik)дёҺеӨ«дәәиҜ·жңұе“Ізҗҙе–қиҢ¶пјҢеҗ¬еҘ№и®ІиҮӘе·ұзҡ„еҚ°еәҰд№Ӣж—…гҖӮдёҚд№…пјҢ马е’ҢеҠұжү“з”өиҜқйӮҖиҜ·еҘ№еҮәд»»иҒ”еҗҲеӣҪејҖеҸ‘и®ЎеҲ’зҪІзҡ„вҖңдё–з•ҢзңӢи§ҒвҖ”вҖ”вҖ”дёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дҝқжҠӨдёҺеҸ‘еұ•дәІе–„иЎҢеҠЁвҖқеӨ§дҪҝгҖӮеҰӮд»ҠпјҢеҘ№е’ҢеҘ№зҡ„йҹід№җйҮҮйЈҺе°Ҹз»„еңЁиҙөе·һгҖҒдә‘еҚ—гҖҒеҶ…и’ҷеҸӨгҖҒиҘҝи—ҸгҖҒж–°з–ҶеҪ•еҲ¶ж•°зҷҫйҰ–ж°‘й—ҙжӯҢжӣІгҖӮ

вҖңи®ёеӨҡдёҚеҗҢеҢәеҹҹзҡ„йҹід№җ家йғҪеёҢжңӣе’ҢжҲ‘еҗҲдҪңпјҢжҠҠ他们зҡ„йҹід№җд»Ӣз»Қз»ҷдё–з•ҢгҖӮвҖқеҪ“жҲ‘д»Ҙдёәе°ҶеҘ№зҡ„еӨ§еёҲйЈҺиҢғжҰӮжӢ¬жҲҗеҜ№дёҖеҲҮйғҪвҖңдёҚеңЁд№ҺвҖқзҡ„жҖҒеәҰжңҖиҙҙеҲҮж—¶пјҢиҝҷдёӘжё…зҳҰж·Ўе®ҡзҡ„еҘідәәеҝҪ然жҜ«дёҚжҺ©йҘ°ең°е°ҶиҮӘе·ұзҡ„иҮӘиұӘеұ•йңІеҮәжқҘпјҢи®©жҲ‘зңҹе®һең°и§Ұж‘ёеҲ°еҘ№еҜ№ж°‘ж—Ҹйҹід№җж·ұе…ҘйӘЁй«“зҡ„еңЁд№ҺгҖӮ

еҺҹжқҘйҹід№җеҸӘжҳҜеҘ№зҡ„еӘ’д»ӢпјҢе…іжіЁж–ҮеҢ–гҖҒе…іжіЁйӮЈйҮҢзҡ„дәәжүҚжҳҜжңұе“ІзҗҙжңҖз»Ҳзҡ„иЎЁиҫҫгҖӮгҖҖгҖҖ

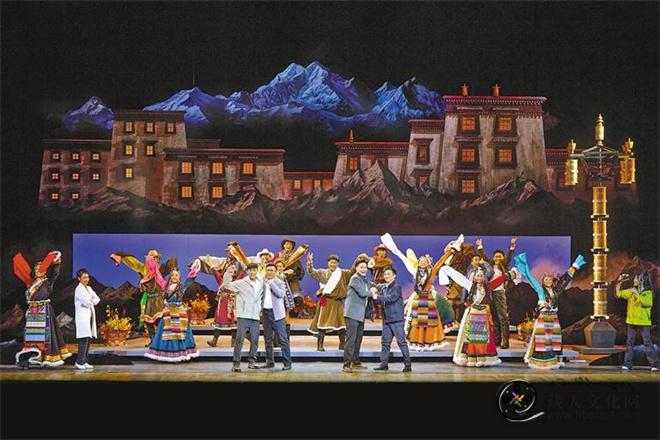

и®©иҘҝи—Ҹиў«дё–з•Ңеҗ¬и§Ғ

вҖңеҸҜд»ҘжҸҸиҝ°дёҖдёӢдҪ еҝғдёӯзҡ„иҘҝи—Ҹд№ҲпјҹвҖқ

вҖңжҲ‘дёҚиғҪгҖӮвҖқиҜҙиҝҷиҜқзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҘ№зҡ„ж°”еңәи®©жҲ‘йЎҝжӮҹпјҢиҝҷе°ұжҳҜиҘҝи—Ҹз»ҷеҘ№зҡ„е…ЁйғЁж„ҹи§үгҖӮдёҖдёӘзңҹжӯЈиө°иҝӣдәҶиҘҝи—Ҹзҡ„дәәпјҢжҳҜдёҚж•ўиҜҙиҮӘе·ұдәҶи§ЈиҘҝи—Ҹзҡ„пјҢиҖҢеҘ№з”ҡиҮіж— жі•жҸҸиҝ°пјҢи¶іи§Ғе®ғзҡ„зҘһеңЈгҖӮ

вҖңжҲ‘жӣҫз»ҸеңЁеёғиҫҫжӢүе®«еұұдёӢеқҗдәҶдёҖжҷҡдёҠгҖӮжҲ‘е°ұжҳҜйқҷйқҷең°еқҗеңЁйӮЈйҮҢпјҢ然еҗҺеҗ¬йЈҺй“ғзҡ„еЈ°йҹіпјҢзңӢжңҲдә®пјҢеҲ°ж—©дёҠзҡ„ж—¶еҖҷпјҢзңӢи§ҒеёғиҫҫжӢүе®«дёӢзҡ„ж°‘еұ…пјҢзңӢйӮЈдёӘд»ҠеӨ©е·Із»ҸдёҚеӨҚеӯҳеңЁзҡ„ж°‘еұ…гҖӮ第дёҖзӣҸй…ҘжІ№зҒҜзӮ№иө·зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеұӢйҮҢзҡ„дәәејҖе§Ӣиө°еҠЁпјҢ然еҗҺзӢ—еҸ«пјҢдәә们ејҖе§ӢиҪ¬з»ҸгҖӮеҗҺжқҘеңЁгҖҠжӢүиҗЁи°ЈгҖӢйҮҢжҲ‘иҜ•еӣҫеҖҫиҜүйӮЈдёӘж—¶еҲ»зҡ„жғ…ж„ҹпјҢдҪҶд№ҹеҸӘиғҪиЎЁиҫҫеҚҒеҲҶд№ӢдёҖгҖӮвҖқ

иҝҷ时并дёҚеӨӘжҳҺдә®зҡ„еҪ•йҹіжЈҡйҮҢз»ҲдәҺеҮәзҺ°дәҶдёҖдёӘи®©жңұе“Ізҗҙдёәд№ӢжҢҜеҘӢзҡ„еЈ°йҹіпјҢдёҖдёӘз”·еӯҗзҡ„еҺҹз”ҹжҖҒе”ұи…”зһ¬й—ҙеҗёеј•дәҶеҘ№зҡ„е…ЁйғЁжіЁж„ҸпјҢвҖңеӨ©е“ӘпјҢзӯүеҫ…йғҪжҳҜеҖјеҫ—зҡ„пјҢдҪ еҝ«еҗ¬еҗ¬пјҒвҖқеӨҡж—ҘжқҘиҝһз»ӯеҘӢжҲҳеҗҺзҡ„з–ІеҖҰеңЁеҘ№и„ёдёҠдёҖжү«иҖҢе…үпјҢеҘ№зҡ„йӮҖиҜ·и®©жҲ‘еҝҪж„ҹиҚЈе№ёдёҮеҲҶпјҢе°ұеғҸжҳҜжҒ°еҘҪе’ҢеҘ№дёҖиө·иә«еӨ„зЁҖдё–зҸҚе®қзҡ„еҸ‘жҺҳзҺ°еңәгҖӮ

вҖңеҜ№иҘҝи—ҸжҲ‘жңүдёҖз§Қзү№ж®Ҡзҡ„ж„ҹжғ…пјҢе®ғжҳҜжҲ‘и®ӨзҹҘдё–з•Ңзҡ„еҗҜи’ҷең°гҖӮиҘҝи—Ҹе·Із»ҸеӯҳеңЁдёҠеҚғе№ҙдәҶпјҢиҘҝи—ҸжңүиҮӘе·ұзҡ„дёңиҘҝпјҢе®ғжң¬иә«е°ұе·Із»ҸжҳҜзЁҖдё–зҸҚе®қгҖӮжҲ‘дёҖе®ҡиҰҒдёәиҘҝи—ҸеҒҡзӮ№дәӢгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜжҲ‘еҜ№иҘҝи—Ҹзҡ„дёҖдёӘеҝғж„ҝгҖӮвҖқиҜҙе®ҢпјҢеҘ№иҪ¬иҝҮеӨҙпјҢж·ұж·ұйҷ·иҝӣйӮЈдёӘз”·еӯҗй«ҳдәўзҡ„жӯҢеЈ°дёӯгҖӮ