她说:“只有在拉萨,我才有创作的灵感。一进入平原,我就失去了激情。”

捷克民族的伟大作家赫拉巴尔有一部小说代表作,名字叫《过于喧嚣的孤独》。

在现实的喧嚣中享用孤独,是写作的宿命。喧嚣无法回避。艺术之神将最大的艰辛赋予文字劳动者,也就在未来某一时刻,把赞美的话语说给他们听,因为他们跨越了喧嚣的障碍。

此时此刻,我在电脑键盘上敲敲打打。

北京窗外,正好照耀着拉萨一样的强烈阳光,可天空却并非高原的湛蓝,而是笼罩着一层淡淡的灰色。整座城市仿佛一个燃烧的怪兽,站立在我窗口外头喊叫,声音坚硬,震耳欲聋。

刚才,我试了试,双手紧紧把耳朵捂住。一种游戏。自己的游戏。

在西藏明媚的阳光之下,我听到高原大地沉静的回声。这回声沉醉悠长,从不间断,飞过千山万水,只是“嗡——”,“嗡——”。熟悉,如同信仰,但得不到任何回答。自己深感不安。失落。忧郁。惆怅。这些情绪总是一同袭来。

我的西藏,多么安宁,是晴天冈仁波齐山顶的祥云。

或者,也如同我的所在,喧嚣中,来不及回答?

我生在上世纪60年代的拉萨。谈到那时的拉萨,民俗学家廖东凡先生曾在他的自传中写道:“那时候,八廓街市场非常繁荣,商品琳琅满目,藏商、汉商、尼泊尔商人、克什米尔商人,都把货物用货架从店门口摆开,一直铺展到街市中间。仅仅保留一条窄窄的人行通道。转经的人、朝佛的人、逛街的人、购物的人,都在这里移动着……从这里往前,当街坐着一排排服饰华丽的拉萨女子,她们面前摆着很长很长的藏香,藏香有红黄蓝绿,插在从印度进口的洋铁桶里……”

那天,刚刚毕业进藏的北大学生廖东凡推着自行车走进了八廓街,他东张西望,被眼前繁华热闹的异域景象深深吸引。而当时,他的家乡正处在自然灾害的饥荒中。巨大的反差让他惊异,一不留神,他把插着藏香的一个洋铁桶撞倒,犹如多米诺骨牌般,所有的铁桶霎时一溜倒下去,干燥、纤细的藏香碎裂一地。卖香女们对他怒目而视。“土几其!土几其!”结果却因他一句诚恳的刚学来的藏语“谢谢!”,女人们顿时笑得前仰后合。一切都化解在笑声中,消融在高原温暖的阳光下。

空气里飘散着淡淡的藏香味。

这一幕,是1961年的拉萨。当时,西藏民主改革仅仅两年。拉萨的传统生活在那方天地里依旧惯性地延续着。拉萨人讲着委婉、动听的敬语,依然追寻着乐善好施的宗教生活,用幽默和信仰化解生活中的纷争和磨难。

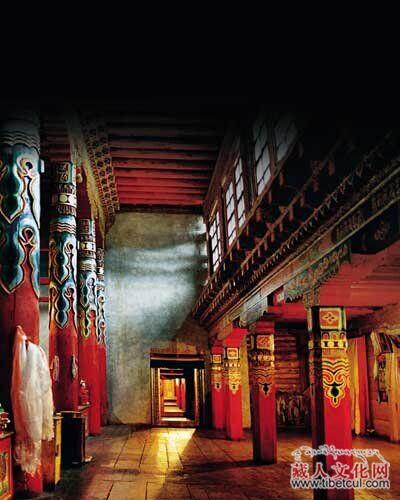

拉萨是西藏人心目中的圣地。一千三百多年前,藏民族的英主松赞干布迁都拉萨,在一片沼泽地上修建了大昭寺,从此,拉萨古城以大昭寺为中心,渐渐向四面放射性扩张,形成八廓街。到公元17世纪,五世达赖喇嘛为重新修复时代久远又遭受连年动乱损坏的大昭寺,动用八方劳力,大兴土木,随即,围绕着大昭寺蜂拥出现了大量的民居、街道、客栈、饭铺等。此外,五世达赖喇嘛还先后接受了一批因战乱迁移来的克什米尔等地的人以及因自然灾害和饥荒逃难来的汉地回民,允许他们永久地居住在西藏,给他们提供生活上的便利,并尊重他们的信仰,为他们划出修建清真寺的土地。这批人后来大部分成了西藏的商人、手工艺人、菜农、屠夫,以及民间艺人等。仅拉萨城,就出现了供西亚穆斯林礼拜的小清真寺和供汉地回民礼拜的大清真寺。

一个宽容、繁盛的拉萨城从此形成。

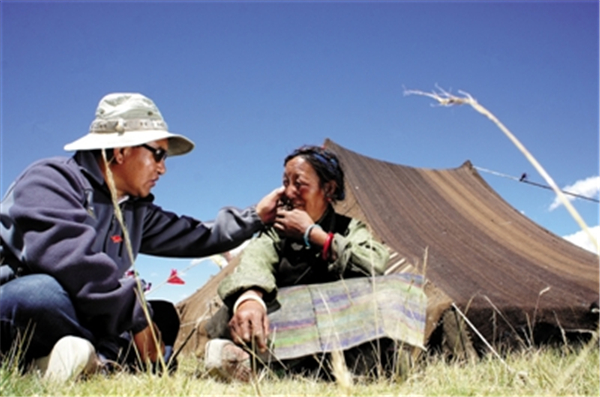

佛教信仰,滋养了西藏人宽容、平和与自足的心态。高原强烈的阳光,浸染了西藏人棕色的皮肤和开朗、幽默的性格。信徒们走进寺院,首先会在佛祖前献上供灯,双手合十,为六道众生,为普天下所有的生灵祈祷。祈祷天下所有的生灵远离痛苦、灾难和不幸。获得内心的宽容、宁静和超脱,这是我们共同追求的精神生活。当然,真正要达到这一点,不被各种欲望和诱惑支配,不是一件容易的事。为此信徒们要不断地冥想、修炼,用智慧和知识提升信仰的品质。

物质生活,也是西藏人共同的追求。对待物质大多数西藏人会兴致勃勃,充满热情。但追求的有限度,更会有道德底线。人们会说,我们拥有享受这些物质的命,却没有长久享有它们的寿。

因此觉得眼前的物质,够用就可以了,不会去过多地开采和掠夺,更不会去浪费和破坏。对待动物更是如此。在分布着城市、农区、牧区和林区的广袤的西藏,除了人类饲养的家畜外,其他动物是基本上不被打扰和伤害的。当然,在东部林区,为了生存,有些人不得不以打猎为生。

并不是科技越发达,人类就越文明。

从有记忆起,家乡在我的眼里就是一个充满色彩而又静穆的世界,满怀温情。

想起家乡,还是要让阳光从天空倾泻下来。世界亮得让人睁不开眼。

石木结构的传统藏式小楼,雪白的墙面和窗户宽大黑色的边框。没有风,人家房顶的经幡正在冥思。香味从何处飘来?大昭寺前信徒们在煨桑。两只野狗在狭窄的街巷里走走停停,商量着往哪一家甜茶馆觅食。一只画有黑眼睛的风筝,在秋目的蓝天下飘移。风筝也在张望,它看到了什么?古老院落中,湿漉漉的水井,井边的小女孩在往陶罐里栽花。院落红门外,直立着一个方形下马石。许多年前,一位活佛从这里出走,骑了一匹棕色的马。八廓街,商女们咀嚼着口香糖,静静坐在各自的店铺中,悠闲、散漫。印度音乐和着浓浓的香水味,从玲珑剔透的珠宝间飘溢而出,追随街市上熙熙攘攘的行人。

这些,都像一篇小说的开头,从容不迫,叙述渐入佳境。

信仰与人性兼容并蓄。西藏既不是单一的“香格里拉”和“净土”,也不是单一的“最野蛮”、“最落后”和“最黑暗”之地。藏民族和别的任何民族一样,既有自身的优点,也有诸多不足。自从我们的祖先在公元7世纪接受了来自印度的佛教,便开始逐渐远离声震大唐和西域的戎马与利剑,去追寻和平与精神生活。当然其过程充满艰辛和曲折,甚至矫枉过正,或者误入歧途,正如人类本身。因此,西藏的美与丑不在那块土地上,而在生活于那块土地上的人们的心灵里。

此时,在炎热的北京,在充满电器震动声和窗外传来汽车噪音的办公室里,我望着远方隐约可见的西山,想象着山后是一片湛蓝的天空。想象,湛蓝的天空下必定有洁白的雪峰。慢慢,慢慢,一片祥云出现在雪峰上。不一会儿,白云悠悠朝我飘漫而来,我感受到迎面掠过来的清风,带着田野和青稞的气息。

7月的北京,热浪滚滚,夹杂在高楼大厦和汽车间的行人,步履匆匆,满脸烦躁、疲惫。整座城市仿佛一只巨大的蒸锅,喧哗、燥热。此时,我的西藏,多么凉爽、宁静,我能听到高原大地静穆的回音。

作者介绍:

藏族作家央珍1963年生于西藏拉萨,1981年考入北京大学中文系,曾任《西藏文学》副主编。1994年调到了中国藏学研究中心工作,现任《中国藏学》杂志社主任,已发表小说、散文及藏学论文70多万字。作品两次获国家奖,并被改编为电视剧,或翻译成英文等。