жў…еҚ“пјҢе”ҜдёҖдёҖзә§и—Ҹж—ҸеҘідҪң家пјҢж–ҮеқӣеӨҡйқўжүӢгҖӮж— и®әзҺ°е®һйўҳжқҗиҝҳжҳҜеҺҶеҸІйўҳжқҗпјҢеҘ№зҡ„е°ҸиҜҙж— дёҖдёҚиЎЁзҺ°еҮәи—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„зҘһеҘҮйӯ…еҠӣпјҢиҖҢеҸҲиҝҘејӮдәҺжұүж—ҸдҪң家зҡ„еҲӣдҪңгҖӮеҜ№дәҺеӨҡжүҚеӨҡиүәзҡ„жў…еҚ“жқҘиҜҙпјҢз»ҡзғӮиҫүз…Ңзҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–е§Ӣз»ҲжҳҜеҘ№иҝӣе…Ҙж–ҮеӯҰжғіиұЎзҡ„ж ҲжЎҘгҖӮ

жҜҚдәІвҖ”вҖ”ж–ҮеӯҰзҡ„еҗҜи’ҷиҖ…

1976е№ҙпјҢ 12еІҒзҡ„жў…еҚ“з”ұдәҺиә«дҪ“дёҚеҘҪпјҢдј‘еӯҰеңЁе®¶пјҢе№ҙйҫ„е·®дёҚеӨҡзҡ„е°Ҹдјҷдјҙ们йғҪеҺ»дёҠеӯҰдәҶпјҢжІЎдәӢеҸҜе№Ізҡ„жў…еҚ“еңЁеҰҲеҰҲзҡ„жһ•еӨҙеә•дёӢеҸ‘зҺ°гҖҠе®үеЁңеҚЎеҲ—е°јеЁңгҖӢгҖҒгҖҠзәўжҘјжўҰгҖӢпјҢдҫҝеҰӮйҘҘдјјжёҙең°иҜ»дәҶиө·жқҘпјҢе°ұиҝҷж ·йҒЁжёёеңЁе°ҸиҜҙзҡ„дё–з•ҢйҮҢгҖӮжў…еҚ“еӣһеҝҶ,е…¶е®һеҫҲеӨҡд№ҰеҪ“ж—¶йғҪжІЎиҜ»жҮӮпјҢдҪҶжҳҜеңЁйӮЈз§Қйҳ…иҜ»зҡ„иҝҮзЁӢдёӯдә§з”ҹдёҖдәӣеҝ«д№җпјҢи§үеҫ—ж–ҮеӯҰиҝҳжҳҜйқһеёёеҗёеј•дәәзҡ„гҖӮжў…еҚ“и®ӨдёәпјҢж–ҮеӯҰеҲӣдҪңи·ҹиҜ»д№ҰжҳҜжҒҜжҒҜзӣёе…ізҡ„гҖӮжҜҚдәІе·ҘдҪңзҡ„еҚ•дҪҚжңүдёҖдёӘе°Ҹеӣҫд№Ұе®ӨпјҢз»ҸеёёеҖҹдёҖдәӣд№ҰеӣһжқҘпјҢиҝҷж ·пјҢжў…еҚ“е°ұжңүжңәдјҡйҳ…иҜ»дәҶи®ёеӨҡж–ҮеӯҰдҪңе“ҒгҖӮ

еңЁжў…еҚ“зҡ„жҲҗй•ҝиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҫҲеӨҡиҖҒеёҲз»ҷдәҶйқһеёёеӨ§зҡ„её®еҠ©пјҢдёҚз®ЎжҳҜжҪң移й»ҳеҢ–зҡ„пјҢиҝҳжҳҜзӣҙжҺҘзҡ„её®еҠ©пјҢи®©еҘ№еҸ—зӣҠеҢӘжө…гҖӮеҘ№е°ҸеӯҰзҡ„зҸӯдё»д»»йқһеёёдјҡи®Іж•…дәӢпјҢжҜҸеҲ°йҡҶеҶ¬ж—¶иҠӮпјҢеӨ–йқўйЈҳзқҖеӨ§йӣӘпјҢж•ҷе®ӨеҶ…зҡ„зӮүеӯҗзғ§еҫ—зҒ«зәўпјҢжў…еҚ“е’ҢеҗҢеӯҰ们еӣҙеқҗеңЁзӮүеӯҗж—ҒпјҢжҙҘжҙҘжңүе‘іең°еҗ¬иҖҒеёҲи®Іж•…дәӢгҖӮвҖңи®Іж•…дәӢжҳҜдёҖдёӘдҪң家зҡ„еҹәжң¬жқЎд»¶пјҢзҺ°еңЁжҲ‘д№ҹз»Ҹеёёз»ҷеҘіе„ҝи®Іж•…дәӢпјҢжңүж—¶дјҡжҠҠжҲ‘зҡ„еҲӣдҪңеҶ…е®№и®Із»ҷеҘ№еҗ¬гҖӮвҖқжў…еҚ“иҜҙгҖӮ

зӮ№зҮғеҲӣдҪңзҡ„жҝҖжғ…

1982е№ҙпјҢжӯЈеңЁйқ’жө·ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўжұүж–Үзі»дёҠеӨ§еӯҰзҡ„жў…еҚ“пјҢжҲҗдәҶдёҖеҗҚж–ҮеӯҰйқ’е№ҙпјҢеӯҰж Ўзҡ„ж–ҮеӯҰеӣӯең°пјҢжҳҜеҘ№жҠ’еҸ‘жғ…ж„ҹзҡ„йҳөең°пјҢеҪ“ж—¶пјҢеҘ№еҶҷзҡ„дёңиҘҝд№ҹжІЎи§үеҫ—йӮЈжҳҜж–ҮеӯҰдҪңе“ҒпјҢеҸӘжҳҜеҮәдәҺдёҖз§ҚеҜ№ж–ҮеӯҰзҡ„зҲұеҘҪгҖӮ

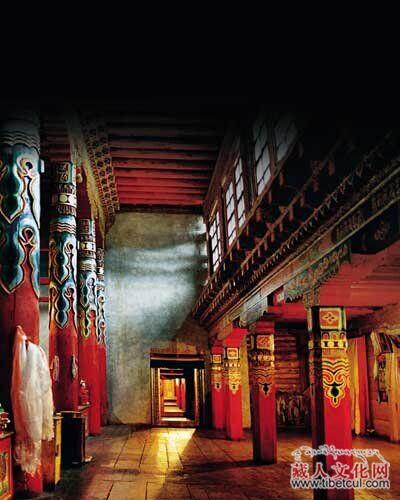

1986е№ҙпјҢеӨ§еӯҰжҜ•дёҡзҡ„жў…еҚ“дёҖеҝғжғіеҪ“иҖҒеёҲпјҢдҪҶеҚҙиў«еҲҶй…ҚеҲ°гҖҠйқ’жө·ж№–гҖӢзј–иҫ‘йғЁпјҢйҳ…иҜ»еҲ«дәәзҡ„дҪңе“ҒпјҢзј–еҲ«дәәзҡ„зЁҝеӯҗпјҢеҪ“ж—¶пјҢеҮ дёӘйқһеёёеҘҪзҡ„еҗҢдәӢпјҢд№ҹжҳҜиҖҒеёҲпјҢз»ҷеҘ№жҢҮзӮ№иҝ·жҙҘпјҢвҖңдҪ зј–еҲ«дәәзҡ„зЁҝеӯҗпјҢйҰ–е…ҲиҮӘе·ұд№ҹиҰҒдјҡеҶҷжүҚиЎҢпјҢжүҚжңүиө„ж јеҺ»зј–еҲ«дәәзҡ„зЁҝеӯҗвҖҰвҖҰвҖқиҝҷдёҖз•ӘиҜқпјҢеҜ№жў…еҚ“и§ҰеҠЁеҫҲеӨ§пјҢд»ҺжӯӨпјҢжў…еҚ“иө°дёҠдәҶж–ҮеӯҰеҲӣдҪңд№Ӣи·ҜгҖӮеҮәдәҺеҜ№жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„зғӯзҲұ,д»ҺдёҖејҖе§Ӣжў…еҚ“дҫҝе°ҶиҮӘе·Ізҡ„еҲӣдҪңе®ҡдҪҚдёәејҳжү¬дјҳз§Җзҡ„и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дј з»ҹгҖӮ

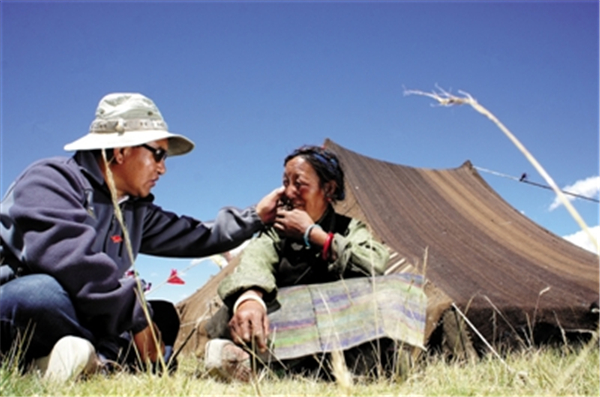

жў…еҚ“еңЁеҹҺй•Үй•ҝеӨ§пјҢеӯҰд№ зҡ„жҳҜжұүиҜӯиЁҖпјҢж— и®әд»Һз”ҹжҙ»иҝҳжҳҜжҖқз»ҙпјҢйғҪзӣёеҜ№з–ҸзҰ»дәҺи—Ҹж°‘ж—ҸеҮ еҚғе№ҙжүҝиўӯзҡ„ж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢеӣ жӯӨж·ұе…Ҙз”ҹжҙ»дҫҝжҲҗдәҶеҘ№й•ҝж—¶й—ҙиҰҒеҒҡзҡ„дәӢгҖӮйҖҡиҝҮдәҢеҚҒеӨҡе№ҙзҡ„еӯҰд№ е’ҢжёёеҺҶпјҢеҘ№и¶ҠжқҘи¶Ҡи§үеҫ—иҰҒжғіе»әзӯ‘дёҖеә§ж–ҮеӯҰеӨ§еҺҰпјҢеӨұеҺ»жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–ж №еҹәжҳҜж— жі•е®һзҺ°зҡ„пјҢжүҖд»ҘеҘ№жҠҠж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„еҹәзЎҖдҫқйқ еңЁжө‘еҺҡзҡ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–иғҢжҷҜд№ӢдёҠпјҢжұІеҸ–и—Ҹж—Ҹж–ҮеӯҰдј з»ҹе’Ңж°‘й—ҙиүәжңҜзҡ„иҗҘе…»пјҢеҠӘеҠӣжҠҠеҘ№еҜ№иҝҷзүҮеңҹең°е’Ңдәәж°‘зҡ„ж·ұзҲұиЎЁиҫҫеҮәжқҘгҖӮ

еҲ°зј–иҫ‘йғЁзҡ„第дәҢе№ҙпјҢеҘ№зҡ„第дёҖзҜҮдҪңе“ҒжӯЈејҸеҸ‘иЎЁгҖӮеҘ№и®ӨдёәпјҢеҶҷдҪңиҷҪ然жҳҜдёҖдёӘдёӘдҪ“еҠіеҠЁпјҢдҪҶе®ғдёҺж—¶д»ЈпјҢдёҺз”ҹеӯҳзҺҜеўғпјҢйғҪжҳҜжҒҜжҒҜзӣёе…ізҡ„пјҢжүҖд»ҘеҶҷдҪңиҰҒеӯҰд№ ж–°зҡ„зҹҘиҜҶпјҢеҺ»з§ҜзҙҜж–°зҡ„з»ҸйӘҢпјҢеҺ»зңӢеҲ«дәәжҲҗеҠҹзҡ„з»ҸйӘҢпјҢеҺ»дёҚж–ӯзҡ„з§ҜзҙҜпјҢжүҚжңүеҸҜиғҪзӘҒз ҙиҮӘе·ұпјҢе®һйҷ…дёҠжҜҸеҶҷдёҖйғЁдҪңе“ҒпјҢе°ұзӯүдәҺз»ҷиҮӘе·ұеҲ¶йҖ дәҶдёҖдёӘеӣ°йҡҫпјҢеӣ дёәдёӢдёҖйғЁдҪңе“ҒдҪ еҫ—жңүж–°зҡ„зӘҒз ҙпјҢиҰҒдёҚ然иҝҳдёҚеҰӮдёҚеҶҷгҖӮй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠзҘһжҺҲгҖӢпјҢеҘ№е·ІеҶҷдәҶдёүе№ҙдәҶпјҢдҪҶдёҖзӣҙжІЎиғҪеҶҷдёӢеҺ»пјҢдё»иҰҒеҺҹеӣ жҳҜжғіжҺўзҙўж–°зҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢеҺҹе…ҲеҶҷзҡ„еҮ дёҮеӯ—е·Із»Ҹд»Һз”өи„‘йҮҢеҲ йҷӨпјҢиҮӘе·ұйғҪдёҚж»Ўж„ҸпјҢжҖҺд№ҲиғҪжӢҝз»ҷиҜ»иҖ…е‘ўпјҹ

еҶҷдҪңжҳҜж°ёж— жӯўеўғзҡ„

жў…еҚ“иҝҷеҮ е№ҙеңЁеҶҷдҪңдёҠжңүеҫҲеӨҡеӣ°жғ‘пјҢй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҶҷдҪңеҒңйЎҝдәҶеҘҪй•ҝж—¶й—ҙпјҢд№ҹиҜ•еӣҫд»Ҙйҳ…иҜ»еӨ§йҮҸеҪ“д»Јдјҳз§ҖдҪңе“ҒжқҘдҪңдёәиҮӘе·ІеҲӣдҪңзҡ„зӘҒз ҙеҸЈпјҢд»ҺжҠҖжңҜдёҠиҜҙеҸҜд»ҘеҖҹйүҙе’Ңд»ӨеҘ№еӨ§ејҖзңјз•Ңзҡ„дҪңе“ҒзЎ®е®һеҫҲеӨҡпјҢдҪҶе…·жңүйІңжҳҺи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дј з»ҹзҡ„дҪңе“ҒжҜ•з«ҹдёҚеӨҡгҖӮеңЁй•ҝжңҹе…іжіЁи—Ҹж—Ҹж°‘й—ҙж–ҮеӯҰиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҘ№еӯҰеҲ°дәҶеҫҲеӨҡпјҢз”Ёдёүе№ҙж—¶й—ҙеҮҶеӨҮзҡ„гҖҠзҘһжҺҲгҖӢпјҢжғіиҰҒиЎЁзҺ°зҡ„е°ұжҳҜи—Ҹж—ҸеҸІиҜ—ж јиҗЁе°”зҡ„зҘһжҺҲиүәдәәзҡ„ж•…дәӢпјҢдё»дәәе…¬жҳҜдёҖдҪҚ13еІҒзҡ„и—Ҹж—Ҹе°‘е№ҙпјҢд»–еңЁзҘһжҺҲиҝҮзЁӢдёӯйҒҮеҲ°дәҶи®ёеӨҡзҘһеҘҮзҡ„иҖғйӘҢе’Ңз»ҸеҺҶпјҢжңҖз»ҲжҲҗй•ҝдёәжҲҗеҠҹзҡ„зҘһжҺҲиүәдәәгҖӮиҝҷжҳҜеҘ№иҜ•еӣҫеҶҷз»ҷеӯ©еӯҗ们зҡ„дёҖжң¬е°ҸиҜҙпјҢиЎЁиҝ°ж—ўиҰҒз®ҖеҚ•пјҢи®©еӯ©еӯҗ们иҜ»жҮӮпјҢеҸҲиҰҒж¶өзӣ–и—Ҹж—Ҹзҡ„дё–з•Ңи§ӮгҖҒдәәз”ҹи§Ӯе’Ңд»·еҖји§ӮпјҢиҝҷеҜ№еҘ№иҮӘе·ұд№ҹжҳҜдёҖдёӘжҢ‘жҲҳгҖӮзҺ°еңЁжӯЈеңЁжҺҘеҸ—第дёҖиҜ»иҖ…вҖ”вҖ”10еІҒеҘіе„ҝзҡ„жҢ‘еү”зӣ®е…үгҖӮ

еҘ№еңЁеҶҷдҪңй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙеүҚпјҢе®һйҷ…дёҠе·Із»ҸжңүеҮ зҜҮзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„е°қиҜ•гҖӮ1992е№ҙејҖе§Ӣй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙзҡ„еҲӣдҪңпјҢе…ҲеҗҺеҮәзүҲзҡ„гҖҠеӨӘйҳійғЁиҗҪгҖӢе’ҢгҖҠжңҲдә®иҗҘең°гҖӢиҷҪ然引иө·дёҖдәӣеҸҚе“ҚпјҢдҪҶеҘ№д№ҹд»ҺдёӯеҸ‘зҺ°и®ёеӨҡй—®йўҳпјҢе®һйҷ…дёҠеҘ№й©ҫй©ӯй•ҝзҜҮе®ҸеҲ¶зҡ„иғҪеҠӣиҝҳжҳҜйқһеёёж¬ зјәпјҢе°ұеҸҲд»ҺдёӯзҹӯзҜҮејҖе§Ӣд»ҺеӨҙжҺўзҙўеӯҰд№ гҖӮиҮід»ҠеҘ№и®Өдёәе°ҸиҜҙеҲӣдҪңжңҖйҡҫзҡ„иҝҳжҳҜзҹӯзҜҮпјҢй•ҝзҜҮжҳҜеҒҡеҠ жі•пјҢзҹӯзҜҮеҲҷжҳҜеҒҡеҮҸжі•пјҢжҠҠдёҖдәӣзҠ№з–‘дёҚе®ҡзҡ„жғ…иҠӮжҲ–еҸҘеӯҗеҮҸжҺүпјҢиҝҳжҳҜйңҖиҰҒдёҖдәӣеӢҮж°”е’ҢеӨ§ж°”зҡ„гҖӮйҖүе…ҘгҖҠйәқйҰҷд№ӢзҲұгҖӢдёӯзҡ„дҪңе“Ғж—¶й—ҙи·ЁеәҰжҜ”иҫғеӨ§пјҢжҜ«ж— з–‘й—®жңүеӨҡзҜҮеёҰзқҖзЁҡе«©зҡ„з—•иҝ№пјҢдҪҶжҳҜдҪңдёәдёҖдёӘеҶҷдҪңйҳ¶ж®өзҡ„жҖ»з»“пјҢеҘ№и§үеҫ—иҝҳжҳҜжңүеӢүејәзҡ„зҗҶз”ұжҠҠвҖңеҘ№вҖқж•ҙзҗҶжҲҗеҶҢпјҢдәӨз»ҷиҜ»иҖ…еҺ»иҜ„д»·гҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢиҝҷйғЁе°ҸиҜҙйӣҶи®°еҪ•дәҶеҘ№д»Һж„ҹжҖ§еҶҷдҪңпјҢжёҗжёҗиҝӣе…ҘиҮӘи§үеҶҷдҪңзҡ„дёҖдёӘиҝҮзЁӢпјҢжңҹй—ҙе°қиҜ•дәҶеӨҡз§ҚеҸҷдәӢж–№жі•пјҢз»“жһ„дёҺиҜӯиЁҖзҡ„жҺўзҙўд№ҹи§Ғз«ҜеҖӘпјҢз»ҸиҝҮйҳ…еҺҶзҡ„еўһеҠ пјҢеҝғжҖҒзҡ„и°ғж•ҙпјҢе…іжіЁзӮ№иҝҳжҳҜжңүжүҖеҸҳеҢ–гҖӮжүҖд»ҘпјҢеҶҷдҪңжҳҜдёҖдёӘеҺҶз»ғзҡ„иҝҮзЁӢпјҢдёҚд»…иҰҒдҝқиҜҒж—¶й—ҙе’ҢиҖҗеҝғпјҢиҝҳиҰҒеӯҰд№ ж–°зҡ„жҷәж…§е’ҢзҹҘиҜҶпјҢиҝҷдёӘиҝҮзЁӢж°ёж— жӯўеўғгҖӮ

жў…еҚ“зҡ„дҪңе“ҒдёӯеҸҚжҳ еҘіжҖ§зҡ„жҜ”иҫғеӨҡпјҢеҰӮеҘ№жүҖиҜҙпјҢдё–з•ҢдёҠеҗ„з§ҚзҘһиҜқдёӯпјҢж–Үиүәд№ӢзҘһжҖ»жҳҜеҘіжҖ§пјҢеҘіжҖ§еңЁж–ҮиүәдҪңе“ҒдёӯеҚ жңүзҡ„еҲҶйҮҸдёҚе®№е°Ҹ觑пјҢеҪ“д»Ји—Ҹж—ҸзҹҘиҜҶеҘіжҖ§жҳҜдёҖзӣҙе…іжіЁзҡ„еҜ№иұЎпјҢиә«еӨ„е…¶дёӯпјҢж¬ўд№җдёҺжӮІдјӨж„ҹеҗҢиә«еҸ—гҖӮиҝҷдёӘж—¶д»ЈеҜ№и—Ҹж—ҸеҘіжҖ§жқҘиҜҙжҳҜдёӘжҢ‘жҲҳзҡ„ж—¶д»ЈпјҢеҘ№д»¬зҡ„еҸҳеҢ–жӣҙж„ҹжҖ§гҖҒжӣҙз»Ҷи…»пјҢеҘіжҖ§еқҡеҝҚзҡ„е“ҒиҙЁеҸҜиғҪжҳҜиғҪеӨҹеқҡе®ҲзҫҺеҘҪзҗҶжғізҡ„еҺҹеӣ еҗ§гҖӮеңЁжҲ‘зҡ„еҝғзӣ®дёӯпјҢеҘіжҖ§жҳҜзҫҺдёҪзҡ„пјҢжҲ‘жҸҸз»ҳзҡ„еҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„еҘіжҖ§пјҢж—ўжҳҜеҜ№еҘ№д»¬зҡ„ж¬ЈиөҸпјҢд№ҹжҳҜеҜ№иҮӘе·ұзҡ„йј“еҠұгҖӮ