гҖҖгҖҖеңЁеӨ§еӯҰж—¶зңӢеҲ°жң¬ж°‘ж—Ҹзҡ„еӣҫд№ҰеҰӮжӯӨд№Ӣе°‘пјҢд»–е°ұжҡ—дёӢеҶіеҝғпјҢд»ҠеҗҺдёҖе®ҡиҰҒд»ҺдәӢеӣҫд№ҰеҮәзүҲе·ҘдҪңпјӣиҖҢ22е№ҙеңЁж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫеҒҡеҮәзҡ„еӮІдәәжҲҗз»©пјҢз»Ҳи®©д»–жўҰжғіжҲҗзңҹпјҢд»–жүҖеңЁеҮәзүҲзӨҫеҮәзүҲзҡ„и—Ҹж–Үеӣҫд№ҰеҚ еҲ°е…ЁеӣҪи—Ҹж–Үеӣҫд№ҰеҮәзүҲзҡ„дёҖеҚҠе·ҰеҸігҖӮд»–е°ұжҳҜж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫи—Ҹж–Үе®Өдё»д»»жүҚи®©еҠ гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘жқҘиҮӘз”ҳеҚ—иҚүеҺҹгҖӮ1978е№ҙпјҢе…ҡзҡ„еҚҒдёҖеұҠдёүдёӯе…Ёдјҡзҡ„еҸ¬ејҖеҜ№жҲ‘жқҘиҜҙпјҢжҳҜжҲ‘дәәз”ҹеҺҶзЁӢзҡ„дёҖдёӘиҪ¬жҠҳзӮ№гҖӮеҪ“е№ҙжҒўеӨҚй«ҳиҖғеҲ¶еәҰж—¶пјҢжҲ‘иҖғдёҠдәҶиҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўпјҲзҺ°иҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰпјүзҡ„预科зҸӯпјҢеҗҺжқҘеҸҲиҝӣе…ҘиҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўи—ҸиҜӯзі»еӯҰд№ гҖӮеӨ§еӯҰжҜ•дёҡеҗҺпјҢжҲ‘иў«еҲҶй…ҚеҲ°ж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫе·ҘдҪңпјҢжІЎжғіеҲ°иҝҷдёҖе№Іе°ұжҳҜ22е№ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺжңҖеҲқд»ҺдәӢж ЎеҜ№е·ҘдҪңгҖҒи—Ҹж–Үеӣҫд№Ұзј–иҫ‘гҖҒи—Ҹж–Үзҝ»иҜ‘пјҢеҲ°жӢ…д»»ж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫеҮәзүҲйғЁдё»д»»гҖҒи—Ҹж–Үе®Өдё»д»»пјҢжҲ‘дёҖжӯҘдёҖжӯҘе®һзҺ°дәҶиҮӘе·ұеӨ§еӯҰж—¶зҡ„жўҰжғігҖӮдёҠдёӯеӯҰзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘жҺҘи§ҰеҲ°жӯЈи§„еҮәзүҲзҡ„и—Ҹж–Үеӣҫд№ҰеҸӘжңүдёғе…«з§ҚпјҢеғҸй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙд№Ӣзұ»зҡ„ж №жң¬жІЎжңүгҖӮи—Ҹж—ҸжңүжӮ д№…зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–пјҢиҖҢдҪңдёәдј ж’ӯи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–жүӢж®өд№ӢдёҖзҡ„и—Ҹж–Үеӣҫд№ҰеҚҙеҚҒеҲҶеҢ®д№ҸпјҢдәҺжҳҜпјҢжҲ‘жҡ—дёӢеҶіеҝғиҰҒд»ҺдәӢеҮәзүҲдәӢдёҡпјҢдёәиҮӘе·ұзҡ„ж°‘ж—ҸеҒҡзӮ№жңүд»·еҖјзҡ„дәӢе„ҝгҖӮ

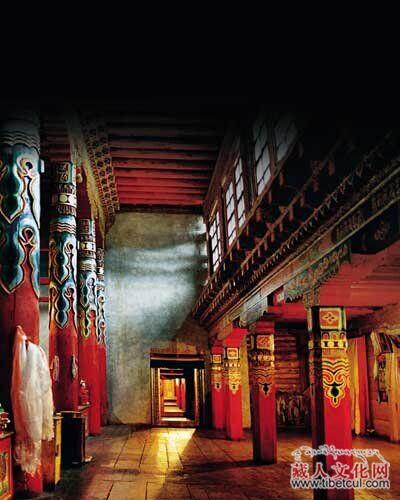

гҖҖгҖҖи—Ҹж—ҸдҝЎд»°и—Ҹдј дҪӣж•ҷпјҢи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–еңЁеҫҲеӨҡж–№йқўйғҪдёҺе®—ж•ҷеҲҶдёҚејҖгҖӮеӣ жӯӨпјҢжҲ‘жҜ”иҫғжіЁйҮҚж–ҮеҢ–е’Ңе®—ж•ҷзҡ„иһҚеҗҲпјҢеҮәзүҲдәҶдёҖдәӣе…·жңүжө“йғҒи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–е’Ңе®—ж•ҷж–ҮеҢ–зҡ„д№ҰзұҚгҖӮеғҸжҲ‘们зӯ–еҲ’зј–иҫ‘зҡ„з”»еҶҢгҖҠдҪӣж•ҷжі•еғҸзңҹиЁҖе®қе…ёгҖӢпјҢжҳҜж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫе»әзӨҫд»ҘжқҘи—Ҹж–Үе®Өдё»зј–еҮәзүҲзҡ„第дёҖйғЁеӨ§еһӢз”»еҶҢпјҢеЎ«иЎҘдәҶиҝҷдёҖйўҶеҹҹзҡ„з©әзҷҪпјҢеҮәзүҲеҗҺз«ӢеҚіжҲҗдәҶзғӯй”Җеӣҫд№ҰгҖӮ

гҖҖгҖҖжӯӨеҗҺпјҢжҲ‘们иҝҳйҷҶз»ӯеҮәзүҲдәҶжұүж–Үеӣҫд№ҰгҖҠйҮҠиҝҰзүҹе°јеӨ§дј гҖӢпјҲи—ҸиҜ‘жұүпјүгҖҒгҖҠ第дәҢдҪӣйҷҖе®—е–Җе·ҙз”»дј гҖӢзӯүпјҢе…¶дёӯгҖҠйҮҠиҝҰзүҹе°јеӨ§дј гҖӢеңЁ2003е№ҙеӣҪйҷ…д№Ұеұ•дёӯжҲҗдәҶжҲ‘зӨҫ第дёҖйғЁзүҲжқғдәӨжҳ“еӣҫд№ҰгҖӮеҸҰеӨ–пјҢеғҸи—Ҹж–Үеӣҫд№ҰгҖҠиҙЎе”җж–ҮйӣҶгҖӢпјҲ1-11йӣҶпјүгҖҒгҖҠе„ҝз«ҘеҚҒдёҮдёӘдёәд»Җд№ҲгҖӢпјҲ1-12еҶҢпјүгҖҒгҖҠи—ҸеҢ»иҚҜз»Ҹе…ёж–ҮзҢ®йӣҶжҲҗдёӣд№ҰгҖӢзӯүпјҢйғҪ收еҲ°дәҶдёҚй”ҷзҡ„зӨҫдјҡж•ҲзӣҠе’Ңз»ҸжөҺж•ҲзӣҠгҖӮ

гҖҖгҖҖ1996е№ҙиҮі2003е№ҙпјҢжҲ‘иў«жҙҫеҲ°еҮәзүҲйғЁдё»жҢҒе·ҘдҪңгҖӮйӮЈж—¶жҒ°йҖўжҲ‘зӨҫе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–Үеӯ—еӣҫд№ҰйқўдёҙдёҘеі»жҢ‘жҲҳзҡ„ж—¶жңҹпјҢзәёд»·йЈһж¶ЁгҖҒиө„йҮ‘зҙ§зјәпјҢж°‘ж—Ҹеӣҫд№Ұзҡ„еҮҸдәҸжүӯдәҸжҲҗдәҶеӨҙзӯүеӨ§дәӢгҖӮжҲ‘们йҖҡиҝҮйҮҮеҸ–иҠӮзңҒжқҗж–ҷпјҢиҠӮзңҒеҚ°еҲ¶иҙ№з”ЁпјҢиҝҗз”Ёж–°жҠҖжңҜпјҢж’Өй”Җзәёеә“зӯүеҠһжі•пјҢеӨ§еӨ§йҷҚдҪҺдәҶе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹж–Үеӯ—еӣҫд№Ұзҡ„жҲҗжң¬пјҢи§ЈеҶідәҶзӨҫйҮҢжөҒеҠЁиө„йҮ‘еҚ еҺӢзҡ„й—®йўҳгҖӮеңЁиө„йҮ‘ж–№йқўпјҢз”ұдәҺд№ӢеүҚзӨҫйҮҢзҡ„з»ҸжөҺзҠ¶еҶөжҜ”иҫғзҙ§еј пјҢжҲ‘е°ұжғіеҠһжі•дәүеҸ–зӨҫдјҡиө„йҮ‘зҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮ

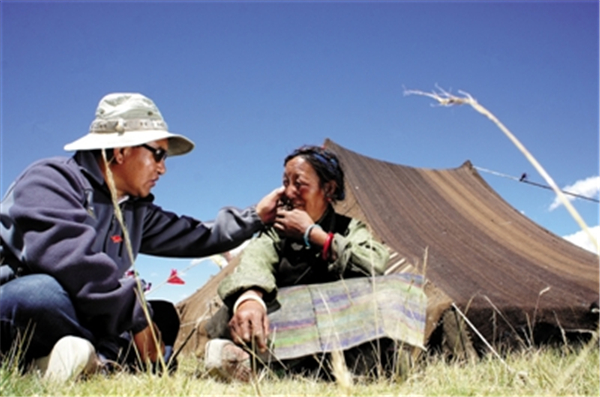

гҖҖгҖҖеңЁжӢ…д»»и—Ҹж–ҮеҮәзүҲе®Өдё»д»»жңҹй—ҙпјҢжҲ‘еёҰйўҶе·ҘдҪңдәәе‘ҳж·ұе…ҘеҲ°иҘҝи—ҸгҖҒз”ҳиӮғгҖҒйқ’жө·гҖҒеӣӣе·қзӯүең°зҡ„и—ҸеҢәиҝӣиЎҢеёӮеңәи°ғз ”пјҢи·‘йҒҚдәҶи—ҸеҢәзҡ„жҜҸдёҖдёӘи§’иҗҪпјҢеҺ»еҗ„дёӘд№Ұеә—дәҶи§Ји—Ҹж–Үеӣҫд№Ұзҡ„й”Җе”®зҠ¶еҶөпјӣеҺ»еҜәйҷўе’ҢеӯҰж ЎдәҶи§Јд»Җд№Ҳж ·зҡ„и—Ҹж–Үеӣҫд№ҰжҜ”иҫғеҸ—ж¬ўиҝҺпјӣеҫҒжұӮеҪ“ең°еӯҰиҖ…зҡ„ж„Ҹи§ҒпјӣиҒ”зі»еҪ“ең°дҪңиҖ…зӯүзӯүгҖӮжҲ‘и®ӨдёәпјҢеӣҫд№ҰеҮәзүҲзҡ„зӨҫдјҡж•ҲзӣҠе’Ңз»ҸжөҺж•ҲзӣҠжҳҜеҲҶдёҚејҖзҡ„пјҢжңүеёӮеңәзҡ„еӣҫд№ҰжүҚиғҪеҫ—еҲ°еә”жңүзҡ„дј ж’ӯж•ҲжһңпјҢд»ҺиҖҢд№ҹеёҰжқҘдёҖе®ҡзҡ„з»ҸжөҺж•ҲзӣҠгҖӮ

гҖҖгҖҖ2005е№ҙпјҢжҲ‘们继з»ӯи°ғж•ҙеӣҫд№ҰеҮәзүҲз»“жһ„пјҢдјҳеҢ–йҖүйўҳпјҢеўһеҠ дәҶвҖңдёүеҶңвҖқзӯүж–№йқўзҡ„еӣҫд№ҰгҖӮз”ұдәҺеҮәзүҲз»“жһ„и¶ӢдәҺеҗҲзҗҶпјҢеӣҫд№ҰйҖӮй”ҖеҜ№и·ҜпјҢеҸ‘иЎҢжӣҙдёҠдёҖеұӮжҘјгҖӮе…Ёе№ҙеҮәзүҲеҸ‘иЎҢи—Ҹж–Үеӣҫд№Ұ150з§ҚпјҢеҚ еҪ“е№ҙе…ЁеӣҪи—Ҹж–Үеӣҫд№ҰеҮәзүҲзҡ„45пј…пјӣе…ұеҸ‘иЎҢ53дёҮеҶҢпјҢеҚ е…ЁеӣҪзҡ„59.5%пјҢеҸ‘иЎҢеӣһж¬ҫз ҙзәӘеҪ•иҫҫ200дҪҷдёҮе…ғгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘иҝҳжңүдёҖдёӘжғіжі•пјҢиҰҒеҮәдёҖеҘ—з»ҹдёҖзҡ„и—Ҹж–Үж•ҷжқҗгҖӮзҺ°еңЁеӣҪеҶ…еҮ жүҖеӨ§еӯҰзҡ„и—ҸиҜӯзі»е’Ңи—Ҹж–Үдё“дёҡжІЎжңүз»ҹдёҖзҡ„ж•ҷжқҗпјҢйғҪжҳҜеҗ„з”Ёеҗ„зҡ„пјҢвҖңеҗ„иҮӘдёәжҲҳвҖқпјҢиҖҢж•ҷжқҗзҡ„ж°ҙе№ід№ҹеҸӮе·®дёҚйҪҗгҖӮиҝҷдёҖзӣҙжҳҜжҲ‘们关注зҡ„й—®йўҳгҖӮжҲ‘们已дёәиҘҝи—ҸеӨ§еӯҰеҮәзүҲдәҶдёҖеҘ—ж•ҷжқҗпјҢдёҺеӣӣе·қгҖҒйқ’жө·зӯүең°зҡ„еӯҰж Ўд№ҹиҝӣиЎҢдәҶиҒ”зі»пјҢжғідёәжҜҸдёҖдёӘи®ҫжңүи—Ҹж–Үдё“дёҡзҡ„еӯҰж ЎйғҪеҮәдёҖеҘ—ж•ҷжқҗпјҢ然еҗҺд»ҺжҜҸдёӘеӯҰж Ўзҡ„ж•ҷжқҗдёӯйҖүеҸ–иҙЁйҮҸеҘҪгҖҒж°ҙе№ій«ҳзҡ„зІҫеҚҺеҗҲжҲҗдёҖеҘ—з»ҹдёҖзҡ„и—ҸиҜӯж•ҷжқҗгҖӮжӯӨдәӢе·Іеҗ‘ж•ҷиӮІйғЁеҒҡдәҶз”іиҜ·пјҢеёҢжңӣиҝҷдёӘжғіжі•иғҪж—©ж—Ҙе®һзҺ°гҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҠеҗҺпјҢжҲ‘们иҝҳи®ЎеҲ’еҮәзүҲдёҖеҘ—и—Ҹж—Ҹе“ІеӯҰж–№йқўзҡ„д№ҰпјӣиҘҝеҢ—ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰзҡ„е·Іж•…и‘—еҗҚеӯҰиҖ…жүҚж—ҰеӨҸиҢёзҡ„е…ЁйӣҶпјҢеҶ…е®№еҢ…жӢ¬е“ІеӯҰгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒи®әж–Үзӯүпјӣе®ҢжҲҗгҖҠи—ҸеҢ»иҚҜз»Ҹе…ёж–ҮзҢ®йӣҶжҲҗдёӣд№ҰгҖӢ102з§ҚпјҲзҺ°е·Ізј–иҫ‘еҮәзүҲдәҶ60еӨҡз§ҚпјүпјӣжӯӨеӨ–иҝҳе°Ҷ继з»ӯеҮәзүҲдёҖдәӣе„ҝз«ҘиҜ»зү©пјҢз•ңзү§гҖҒжі•еҫӢзӯүж–№йқўзҡ„е®һз”Ёд№ҰзұҚгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘зҡ„еҰ»еӯҗз»Ҹ常笑жҲ‘вҖңдёҖеӨ©24е°Ҹж—¶йғҪеңЁжғізқҖи—Ҹж–Үеӣҫд№ҰвҖқгҖӮеҜ№жӯӨпјҢжҲ‘并дёҚеҗҰи®ӨпјҢеӣ дёәжҲ‘дёҖзӣҙи®ӨдёәпјҢвҖңж— и®әеҒҡд»Җд№ҲдәӢжғ…пјҢеҰӮжһңжІЎжңүзңҹжӯЈзҡ„ж„ҹжғ…жҳҜеҒҡдёҚеҘҪзҡ„гҖӮвҖқзҺ°еңЁпјҢжҲ‘们и—Ҹж–ҮеҮәзүҲзӨҫ20еӨҡдәәзҡ„еҮәзүҲйҳҹдјҚжӯЈеӨ„дәҺдёҖдёӘжҲҗзҶҹзҡ„еҸ‘еұ•йҳ¶ж®өпјҢиҖҢжҜҸдёӘдәәйғҪжҖҖзқҖеҜ№и—Ҹж—Ҹе’Ңи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеҺҡж„ҹжғ…пјҢе·ҘдҪңзғӯжғ…еҫҲй«ҳгҖӮжҲ‘жӣҫи®ёдёӢж„ҝжңӣпјҢиҰҒеңЁжҲ‘жӢ…д»»и—Ҹж–ҮеҮәзүҲе®Өдё»д»»зҡ„5е№ҙдёӯпјҢеҮәзүҲ500дёӘе“Ғз§Қзҡ„и—Ҹж–Үеӣҫд№ҰгҖӮеҰӮд»ҠпјҢеңЁе·ІиҝҮеҺ»зҡ„3е№ҙдёӯпјҢе№ҙеқҮеҮәзүҲдәҶ150еӨҡз§ҚпјҢжҲ‘жғіпјҢиҝҷдёӘж„ҝжңӣеҫҲеҝ«е°ұиғҪе®һзҺ°дәҶгҖӮпјҲеҸЈиҝ°пјҡжүҚи®©еҠ пјү