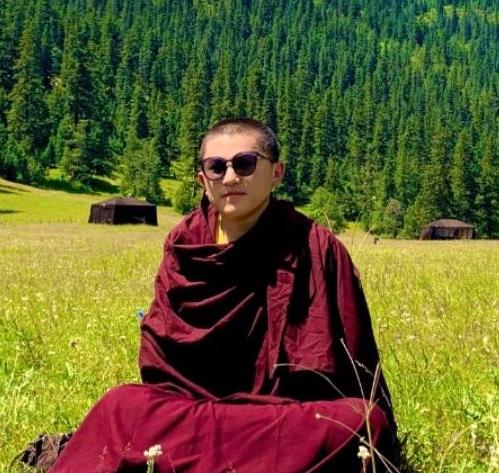

次仁罗布/著,浙江文艺出版社、西藏人民出版社,2025年1月

次仁罗布的长篇小说《乌思藏风云》以七百年前的“凉州会谈”为叙事原点,在历史与虚构的交织中,构建了一幅蒙藏文明碰撞、交融的壮阔图景。这部作品不仅填补了西藏历史小说的空白,更以独特的叙事美学,将历史博弈、文化智慧与个体命运熔铸为一部关于文明共生的高原史诗。其文学价值不仅在于对历史的复现,更在于通过诗性语言与象征系统,激活了西藏文化基因的当代生命力,为中华民族共同体意识的书写提供了深刻的文学注脚。

一、叙事重构:历史真实与文学诗性的共生

次仁罗布的《乌思藏风云》以“凉州会谈”这一历史事件为叙事支点,通过虚实相生的文学重构,实现了历史真实与艺术诗性的深度交融。小说以真实事件为骨架,却未囿于史料的堆砌,而是以虚构的娘卓家族命运为血肉,将萨迦班智达贡噶坚赞的智慧、娘卓·韦登的悲壮、白廓宁珠的觉醒等人物群像编织成跨越时空的命运之网。贡噶坚赞作为核心人物,既是历史中的文化领袖,亦是文学化的精神坐标。在芒域吉宗与天竺外道者的辩论中,作家以魔幻笔法描绘“木橛钉影”的场景,将哲学话语升华为文明征服的符号——外道者腾空遁逃的肉身跌落与木橛钉入阴影的道德审判,既暗合历史逻辑,又以诗性隐喻解构暴力合法性。当贡噶坚赞将绰其嘎娃的头颅悬于护法神殿时,这一视觉符号完成了对民众信仰秩序的重构,揭示文化传统不仅是理论体系,更是凝聚群体的精神图腾。历史真实与文学虚构在此共生:凉州会谈的宏大叙事被具象化为可触可感的生命史诗,而娘卓家族的命运沉浮则成为文明碰撞的微观注脚。

贡噶坚赞的形象塑造,集中体现了共同体意识在历史转折期的复杂生成。面对霍尔人入侵,他拒绝娘卓·韦登的武力抵抗提议,转而以祈祷法会凝聚精神认同,这一选择看似迂腐,实则暗含深刻的历史智慧——在吐蕃诸部割据的背景下,军事对抗只会加剧族群分裂,而文化仪式则成为弥合裂痕的柔性力量。正如费孝通所言,中华民族的“多元一体”格局强调“各美其美,美人之美”,贡噶坚赞的选择正是通过文化认同的柔性路径,在差异中寻求共识,为蒙藏文明的共生提供了实践范例。作为萨迦派领袖,他兼具佛学智慧与历史洞察,通过收徒娘卓·贡佩、平衡与娘卓家族的关系,既维系传承,又为萨迦派的未来铺路;其“归顺霍尔以避战祸”的决策,更折射出对“大一统”的历史洞察——“分封割据只会让博巴人更加孱弱,民不聊生。倚靠霍尔人,博巴才能摆脱这种困窘,在霍尔人的羽翼下实现统一,继续发展”的宣言,直指共同体意识的核心:牺牲局部自治以换取整体存续,与费孝通提出的“多元一体”格局高度契合,“一体”容纳“多元”,“多元”聚为“一体”,二者相辅相成的,共同构成了中华民族的整体性和多样性。然而,作家并未将其神化为完人。贡噶坚赞的内心充满矛盾:弟弟桑察·索南坚赞的离世令他深陷悲痛,盛大葬礼与布施背后是私人情感的溃堤;怀抱象征故乡的狮子狗遥望西南时,个体的孤独与对故土的眷恋,消解了领袖的神圣性,却赋予其人性温度。这种多维塑造,使历史人物摆脱扁平化窠臼,成为共同体意识从挣扎到觉醒的动态载体。

小说的文学诗性,最终服务于对文明共生逻辑的深刻阐释。贡噶坚赞北上凉州的旅程,既是地理空间的跨越,更是精神共识的缔造过程。幻化寺传说中,萨班以神通破解幻术、加持宫殿为真实寺院的场景,隐喻文化智慧对暴力的驯化;而凉州会谈的结局——蒙藏法缘通过灌顶仪式凝结为制度性共识,则揭示了共同体意识的核心:差异的包容与共识的追寻。作家以贡噶坚赞临终前的释然心境收束叙事:望着幻化寺白塔披上的晨光,他意识到个体的生命虽如柳叶终将凋零,但凉州会谈的成果却让博巴人“躲避血腥屠戮,有了归依之处”。这一场景将历史真实(会谈的历史意义)与文学诗性(个体生命的哲思)熔铸为共同体书写的终极表达——文明共生的密码,藏于对暴力逻辑的超越、对差异的尊重,以及对共同未来的集体想象。次仁罗布通过贡噶坚赞这一形象,不仅还原了西藏文化领袖在历史转折期的身份困境,更以文学之力激活了中华民族共同体意识的文化基因。

二、符号转化:藏族文化基因的审美表达

次仁罗布的《乌思藏风云》以藏族文化符号为叙事载体,将地理风物、日常器物与传统仪轨转化为承载文明记忆的文学意象。小说中,地理空间不仅是叙事的背景,更是文化隐喻的载体:圭塘谷地的溪流映照游牧文明的流动性,岗巴拉山的石塔因“自然垒叠成莲花状”而成为精神护佑的神圣符号,佩枯错湖的经幡则在风中翻卷出信仰的潮汐。最具深意的是“黑色牛毛帐篷上绽开的漏洞”——这一细节既写实刻画游牧生活的艰辛,又以“漏洞”隐喻封闭文明对外来冲击的被动接纳;而“煨桑时桑烟绕塔成佛”的魔幻场景,则通过烟雾幻化为佛像的视觉奇观,将传统仪轨升华为历史转折的神圣见证。次仁罗布以双重编码的叙事策略,使地理空间成为文化记忆的储存器:物理景观被赋予精神象征,西藏的主体性在文学想象中得以强化。

在器物符号的转译中,作家构建了一套“器物诗学”。娘卓・韦登的“腰间佩带木质刀鞘的长刀”,将游牧文明的身体记忆凝固为文学符号,配饰上出现多次的绿松石则指向对土地的精神皈依;牦牛背负的破旧帐篷与氆氇藏被,既是游牧生活的物质符号,又隐喻文明迁徙的沉重代价。这些日常器物被剥离实用功能,升华为承载族群记忆的审美符号。文化仪式的书写更显精妙——“绕塔”不仅是信仰实践,更通过“桑烟缭绕如经卷展开”的意象,将白廓宁珠的个体救赎与文明转型勾连,也更加坚定了将儿子送往萨迦寺修习佛法的念想;贡噶坚赞“木橛钉影”的辩经场景,则以超现实手法解构暴力逻辑:木橛作为游牧帐篷的锚定工具,在此转化为钉住外道者阴影的道德符号,物理空间的禁锢与道德秩序的审判形成双重隐喻。符号不再是静态的文化陈列,而是动态参与叙事进程,成为破解权力密码的钥匙。

符号的转化不仅体现在器物与仪式中,更渗透于语言的深层结构。次仁罗布将藏族口语的粗粝原生性与现代汉语的诗意审美熔于一炉:村民怒吼“你从我们圭塘滚走”“这里是我们的地盘,外地来的野狗不准待在这里”的粗俗咆哮,与贡噶坚赞“愚人学问挂嘴上,智者学问藏心底”的箴言形成张力;民间格言“成群结队的彪形大象,任凭一只兔子来摆布”以动物寓言解构权力逻辑,既保留藏族口头传统的智性结晶,又赋予文本哲学深度。这种多声部语言策略,使小说既扎根于西藏文化土壤,如“氆氇”“糌粑”等词汇构筑的身份认同,又通过意象的审美提纯(如“血的腥味辛辣地吹进鼻孔”)实现跨文化传播的可能性。藏文化基因在此完成从民俗符号到文学经典的跃迁,证明民族性唯有经过审美转化,方能成为超越地域的永恒叙事。

三、结语:文明共生的文学启示与未来展望

《乌思藏风云》的诞生,标志着西藏历史小说在叙事范式与文化表达上的双重突破。次仁罗布以文学之力撬动历史记忆的冻土,将蒙藏文明的碰撞熔铸为一部关于共生逻辑的高原史诗。这部作品的价值不仅在于填补了西藏历史叙事的空白,更在于其以先锋性的创作实践,为全球化语境下的民族文化书写提供了重要启示:民族性并非固守传统的枷锁,而是激活文化基因的密钥;共同体意识亦非同质化的口号,而是在差异对话中淬炼出的精神共识。正如费孝通“多元一体”理论所揭示的,中华民族共同体的生命力源于“各美其美”的包容与“美美与共”的整合——《乌思藏风云》通过蒙藏文明的和解,正是这一理论的文学具象。

在文明冲突与交融日益频繁的当代,《乌思藏风云》的启示性愈发凸显。它证明,文学可以成为连接历史与未来的桥梁——通过符号的审美转译,地域性文化得以突破语言与地理的藩篱,升华为人类共通的情感经验;通过个体命运与宏大历史的交织,民族叙事得以超越地方性局限,成为世界文学图景中的独特坐标。对西藏文学而言,这部作品指明了一条路径:在坚守文化根脉的同时,以开放姿态重构叙事语法,让雪域高原的故事既能承载族群记忆,又能参与全球文明的对话,在全球化语境中构建更具包容性的叙事话语。

武欣怡,西藏大学文学院2024级文艺学硕士研究生,研究方向:中国文化与民间文艺、电影文学。