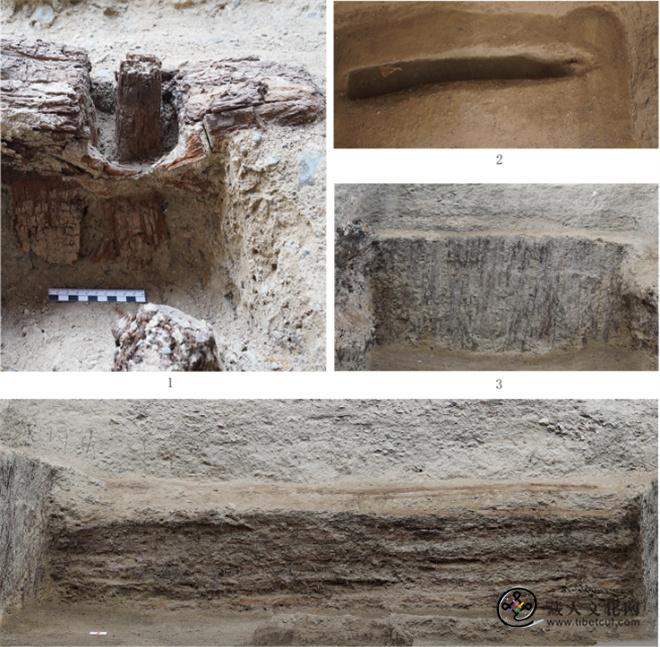

“谁能想到,早在张骞凿空之前,一条横跨青藏高原的‘昆仑大道’已奔驰过车轮与牦牛。”9月11日,青海极地自然资源调查研究院科考队员站在柴达木盆地夏尔雅玛可布遗址附近伊克光河沿土层断面旁,用手铲轻敲刚刚揭露出的古道车毂印痕,“这就是先秦高原的‘高速入口”。

一、三件文物,锁定一条千年通道

一、三件文物,锁定一条千年通道

2023年秋冬之交,青海考古研究院考古队在夏尔雅玛可布遗址清理出三座 公元前1500年到公元前1000年的祭祀坑,坑内三位器物为我们拉开了这一段尘封往事:

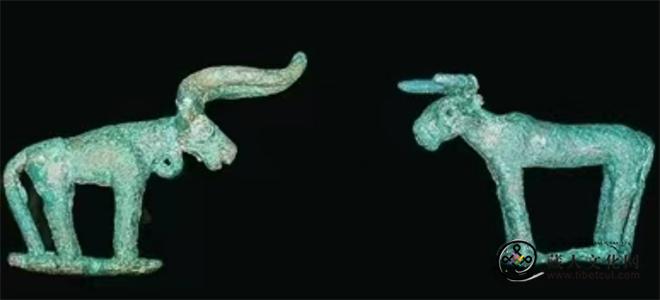

1. 两件青铜牦牛,长11.2厘米、高7.8厘米,背脊凸起,鼻孔穿环,明显为驯化役用;

1. 两件青铜牦牛,长11.2厘米、高7.8厘米,背脊凸起,鼻孔穿环,明显为驯化役用;

2. 一组青铜车器——毂、軎、辖齐全,木轮虽已腐朽,铜饰仍光可鉴人;

2. 一组青铜车器——毂、軎、辖齐全,木轮虽已腐朽,铜饰仍光可鉴人;

3. 车舆正前方压有一块刻纹骨片,线条显示“车猎”场景,与日后发现岩画惊人一致。

3. 车舆正前方压有一块刻纹骨片,线条显示“车猎”场景,与日后发现岩画惊人一致。

“铜牦牛和车马器同坑,说明牦牛与车辆并用,这是高原交通的‘混合动力’时代。

二、地理拼图:炎热盆地为何跑出“牦牛车队”?

柴达木盆地平均海拔2800米,夏季地表温度可达45℃,并不适牦牛长期滞留。然而遗址正北18公里即是乌兰乌苏河湿地,向南80公里便是青海中央山雅拉达泽峰(海拔5214米),山麓发育的高山草甸是牦牛生活的优质牧场。

2024年4月,青海师范大学岩画调查队在雅拉达泽峰南麓发现一幅同时期车猎岩画:双轮驷马、猎人挽弓、牦牛负物,与夏尔雅玛可布骨片刻纹“同款同模”。“把盆地里的车和山上的画连成线,一条北起柴达木、南至拉萨河谷的纵向通道瞬间被点亮。

2024年4月,青海师范大学岩画调查队在雅拉达泽峰南麓发现一幅同时期车猎岩画:双轮驷马、猎人挽弓、牦牛负物,与夏尔雅玛可布骨片刻纹“同款同模”。“把盆地里的车和山上的画连成线,一条北起柴达木、南至拉萨河谷的纵向通道瞬间被点亮。

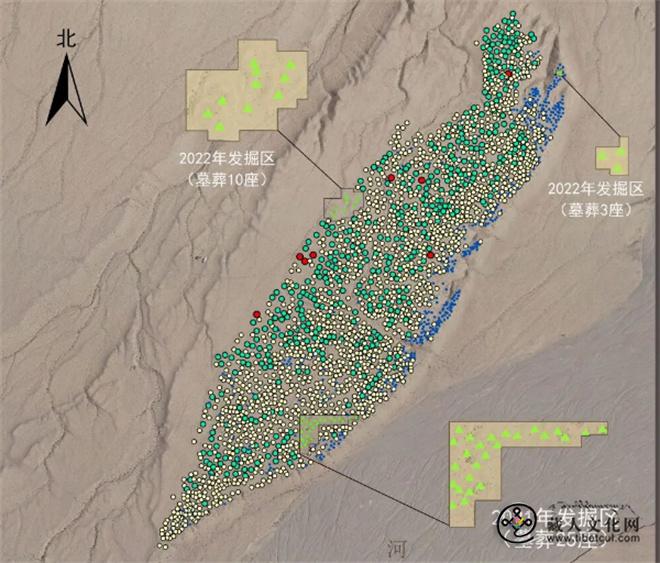

三、遥感与测年:1000公里“昆仑大道”走向复原

借助Sentinel-2卫星影像与无人机激光雷达,科考团队识别出北纬30度至36度之间连续分布的古道遗址,均位于海拔3200—3800米的山前冲积扇,彼此间距25~30公里,恰为高原人畜一日脚程。碳十四测年显示,这些遗址年代集中在公元前900—前600年,与夏尔雅玛可布同期。

“我们首次用GIS把黄河源、长江源、澜沧江源、怒江源串在一起,发现它们像四根手指,共同指向昆仑山,而乌兰乌苏山口就是这条古道的‘枢纽立交’。“北起柴达木河岸,南至拉萨河谷墨竹工卡,直线距离960公里,考虑绕行,实际里程一千余公里,与史籍‘一千余里’吻合。”

“我们首次用GIS把黄河源、长江源、澜沧江源、怒江源串在一起,发现它们像四根手指,共同指向昆仑山,而乌兰乌苏山口就是这条古道的‘枢纽立交’。“北起柴达木河岸,南至拉萨河谷墨竹工卡,直线距离960公里,考虑绕行,实际里程一千余公里,与史籍‘一千余里’吻合。”

四、高原“丝绸之路”改写交通史

此前学界普遍认为,青藏高原先秦时期仅有零星的“小范围迁徙”,跨千里的“路网”概念出现在吐蕃时期。昆仑古道的确认,将高原大规模交通史提前了至少1000年,并为黄河、长江两大文明与青藏高原的早期互动提供了桥梁。

“可以想象,来自仰韶、齐家的粟米、彩陶,经昆仑大道进入盆地;而盆地的食盐、黄金、玉石、铜料,又借牦牛—车辆混编运输队南下,最终抵达拉萨河谷甚至喜马拉雅南麓。“这不是丝绸之路的复制品,而是更早的高原内部‘黄金玉石之路’。”

“可以想象,来自仰韶、齐家的粟米、彩陶,经昆仑大道进入盆地;而盆地的食盐、黄金、玉石、铜料,又借牦牛—车辆混编运输队南下,最终抵达拉萨河谷甚至喜马拉雅南麓。“这不是丝绸之路的复制品,而是更早的高原内部‘黄金玉石之路’。”