иҜ—жӯҢпјҢеҝғиҜӯ

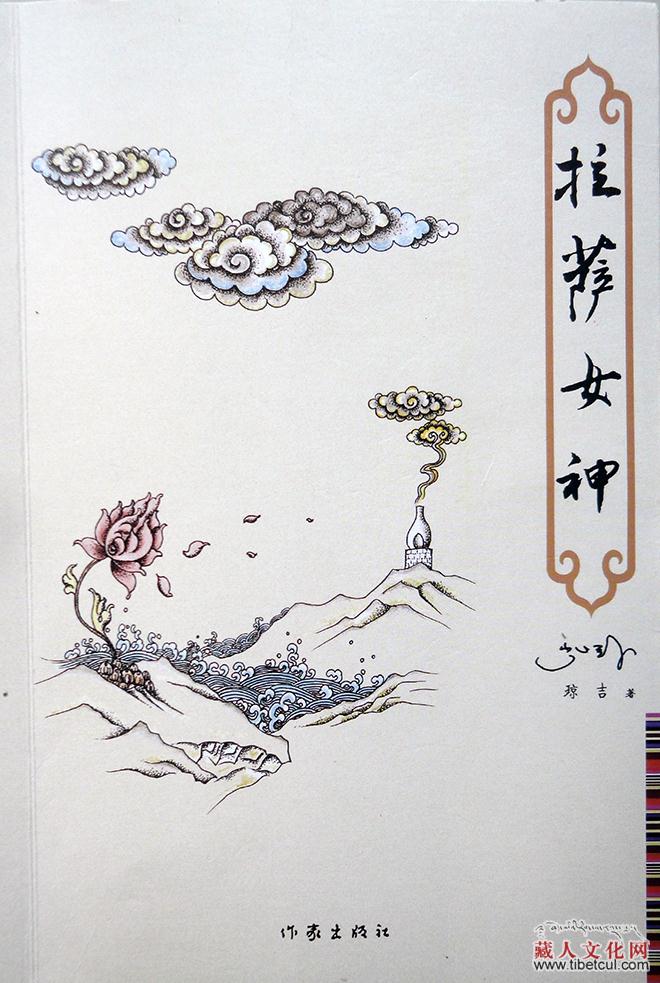

——з®ҖиҜ„зҗјеҗүиҜ—йӣҶгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢ

еҸІжҳ зәў

зҗјеҗүзҡ„еҗҚеӯ—жҲ‘йқһеёёзҶҹжӮүпјҢиҝ‘дәӣе№ҙжқҘпјҢз»ҸеёёеңЁгҖҠиҘҝи—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖҠиҘҝи—Ҹж—ҘжҠҘгҖӢгҖҠжӢүиҗЁжҷҡжҠҘгҖӢгҖҠж°‘ж—Ҹж–ҮеӯҰгҖӢгҖҠиҜ—еҲҠгҖӢгҖҠиҜ—жҪ®гҖӢзӯүж–ҮеӯҰеҲҠзү©дёҠзңӢеҲ°пјҢд№ҹзңӢеҲ°еҘ№иҪ»зҒөйҡҪз§Җзҡ„иҜ—иЎҢпјӣдҪҶеҘ№жң¬дәәжҲ‘д»ҺжқҘжІЎжңүи§ҒиҝҮпјҢеҸӘжҳҜд»ҺдёҖдәӣж–ҮеӯҰе…¬дј—е№іеҸ°з»ҸеёёзңӢеҲ°еҘ№еҸӮеҠ дёҖдәӣдёҺж–ҮеӯҰе’ҢиҜ—жӯҢзӣёе…ізҡ„жҙ»еҠЁпјҢжҲ–жң—иҜөгҖҒжҲ–дё»жҢҒгҖҒжҲ–з»„з»ҮпјҢеӢӨеҘӢиҖҢи®ӨзңҹгҖӮеҫ—зҹҘеҘ№зҡ„иҜ—йӣҶгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢеҮәзүҲзҡ„ж¶ҲжҒҜеҗҺпјҢжҲ‘第дёҖж—¶й—ҙе°ұеңЁзҪ‘дёҠиҙӯд№°дәҶпјҢиҝ‘жңҹдёҖзӣҙиҜ»йҳ…гҖӮе°ұеңЁеӨ§еүҚеӨ©пјҢеңЁеҫ®дҝЎдёҠдёҺеҘ№жҺўи®ЁгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢзҡ„дёҖдәӣиҜқйўҳж—¶пјҢеҘ№дёҚжӯўдёҖж¬Ўең°з•ҷиЁҖпјҡ“зңҹзҡ„еҶҷеҫ—дёҚеҘҪпјҢеҸӘжҳҜдёҖдәӣеҝғиҜӯ”гҖӮе№іж·Ўзҡ„з•ҷиЁҖпјҢеҜ№жҲ‘зҡ„и§ҰеҠЁеҚҙдёҚе°ҸпјҢеӨ§е®¶йғҪзҹҘйҒ“пјҡйҡҸзқҖзӨҫдјҡзҡ„еҸ‘еұ•пјҢж—¶д»Јзҡ„е·ЁеҸҳпјҢдёҖйғЁдҪңе“Ғдё–дәәзҡҶзҹҘгҖҒ家喻жҲ·жҷ“зҡ„ж–ҮеӯҰй»„йҮ‘ж—¶д»Је·Із»ҸиҝҮеҺ»дәҶпјҢеҪ“дёӢдёҖдёӘдҪң家гҖҒдёҖдёӘиҜ—дәәж— и®әи‘—дҪңеҰӮдҪ•зӯүиә«пјҢж— и®әжҝҖжғ…е’Ңж–ҮйҮҮеҰӮдҪ•йЈһжү¬пјҢд№ҹж— и®әжҖҺж ·зІҫйӣ•з»ҶеҲ»иҮӘе·ұзҡ„дҪңе“Ғе’Ңж–Үеӯ—пјҢйғҪжҜ«ж— з–‘й—®д»ҚеӨ„еңЁдёҖдёӘ“е°Ҹдј—жҺҘеҸ—”зҡ„ж–ҮеҢ–иҜӯеўғйҮҢпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘж— еҘҲзҡ„зҺ°е®һгҖӮеңЁиҝҷдёӘж—¶еҖҷпјҢд»Қ然еңЁе–§еҡЈд№ӢеӨ–зҡ„и§’и§’иҗҪиҗҪй»ҳй»ҳеҶҷдҪңзҡ„дәәпјҢжҲ‘жҖ»жңүдёҖз§ҚеҸ‘иҮӘеҶ…еҝғж·ұеӨ„зҡ„е°Ҡ敬пјҢе°ұеғҸзҗјеҗүпјҢдёӢйқўжҲ‘们д»ҺеӣӣдёӘж–№йқўз®ҖиҰҒиөҸжһҗгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢгҖӮ

еҝғдёӯзҡ„иҺІиҠұ

жҲ‘жӣҫеӨҡж¬ЎеҺ»жүҺд»ҖдјҰеёғеҜәпјҢиҝҷжҳҜеҺҶд»ЈзҸӯзҰ…еӨ§еёҲзҡ„й©»й”Ўең°пјҢжҳҜдёҖеә§й©°еҗҚдёӯеӨ–зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷж јйІҒжҙҫеҜәеәҷпјҢжҳҜдј—еӨҡдҝЎж•ҷеҫ’жңқжӢңзҡ„еңЈең°гҖӮж—¶й—ҙй•ҝдәҶеҺ»зңӢзңӢпјҢдёҖжҳҜи§ӮзңӢзҒ«иӣҮиҲ¬йЈһиҲһзҡ„еҜәеәҷйҮ‘йЎ¶гҖҒеӨ§ж°”е®ҸдјҹгҖҒзІҫзҫҺз»қдјҰзҡ„дҪӣеғҸпјҢдәҢжҳҜеҮҖеҢ–е’Ңжҙ—ж¶ӨжҲ‘е·Із»Ҹиў«ж»ҡж»ҡзәўе°ҳжұЎжҹ“зҡ„и„ҸеҰӮе…¬еҺ•зҡ„еҝғзҒөгҖӮ жңүдёҖж¬ЎжӯЈеңЁеҸӮи§Ӯж—¶пјҢзңӢеҲ°дёҖдҪҚзәҰеҚҒеӣӣдә”еІҒзҡ„и—Ҹ家姑еЁҳпјҢдәӯдәӯзҺүз«Ӣзҡ„иә«жқҗгҖҒиүідёҪеҗҲдҪ“зҡ„и—ҸиўҚпјҢз§Җж°”жё…зәҜзҡ„и„ёеәһпјҢиҷ”иҜҡжё…жҫҲзҡ„зңјзқӣпјҢеҘ№е·ҰжүӢз«ҜзқҖй…ҘжІ№пјҢеҸіжүӢжӢҝзқҖдёҖеҸ еҺҡеҺҡзҡ„йӣ¶й’һпјҢз”ұе·ҰиҮіеҸіжңқжӢңеҗ„дёӘеәҷе®ҮгҖӮжҜҸеҲ°дҪӣеғҸеүҚпјҢеҘ№зҶҹз»ғдјҳйӣ…ең°ж·»дёҠдёҖдәӣй…ҘжІ№пјҢзҢ®дёҠеҮ еј йӣ¶й’һпјҢеҸҢжүӢеҗҲеҚҒпјҢдёҫиҝҮеӨҙйЎ¶гҖҒеҗҢж—¶дёӢи·ӘгҖҒзЈ•еӨҙпјҢдјјд№ҺеҳҙйҮҢиҝҳй»ҳеҝөзқҖе…ӯеӯ—зңҹиЁҖгҖӮиҝҮеҺ»еҫҲд№…дәҶпјҢжҲ‘ж—¶еёёжғіиө·жүҺд»ҖдјҰеёғеҜәзҡ„йӮЈж¬ЎйҒҗйҒҮпјҢжғіиө·и—Ҹ家姑еЁҳж— жҜ”иҷ”иҜҡгҖҒе№ІеҮҖгҖҒжё…зәҜзҡ„зңјзқӣгҖӮзҗјеҗүд№ҹжҳҜдёҖдҪҚи—Ҹ家姑еЁҳпјҢеҘ№иӮҜе®ҡд№ҹжҳҜеҫҲеӨҡж¬ЎеҺ»еҜәеәҷжңқжӢңпјҢ并еңЁж’јдәәеҝғйӯ„зҡ„дҪӣеғҸеүҚпјҢз»ҷй—Әй—ӘзғҒзғҒзҡ„й…ҘжІ№зҒҜж·»иҝҮй…ҘжІ№пјҢеңЁзјӯз»•зҡ„жЎ‘зғҹйҮҢзҢ®иҝҮйӣ¶й’һпјҢеңЁеҫҗеҫҗжөҒж·Ңзҡ„гҖҒжө‘еҺҡзҡ„з»ҸйҹөдёӯеҸҢжүӢеҗҲеҚҒгҖҒиҷ”иҜҡиҶңжӢңпјҢеҸӘжҳҜжҲ‘жІЎжңүйҒҗйҒҮгҖӮдҪҶеҘ№зҡ„иҷ”иҜҡжҜӢе®№зҪ®з–‘пјҢжқҘзңӢеҘ№з¬”дёӢзҡ„гҖҠжңқеңЈиҖ…гҖӢпјҡ“жҳЁеӨңеңЁжўҰдёӯдҪ еҸҲдёҖж¬Ўе‘“иҜӯвҲ•иҜүиҜҙеҸӨж јзҺӢжңқд»ҘеҸҠйҡ”зқҖзүӣзІӘзғҹйңӯзҡ„вҲ•йӮЈеҸҢжө‘жөҠзҡ„зңјзқӣвҲ•ж— ж•°зҺӣе°је Ҷе’ҢйЈҺдёӯйЈҳжү¬зҡ„з»Ҹе№ЎвҲ•жҳҜеҚғдёҮдёӘеҢҚеҢҗиә«иәҜвҲ•з”ЁжңҖиҷ”иҜҡзҡ„зҘҲзҘ·вҲ•еңЁиӢҚй№°зӣҳж—ӢгҖҒзүӣзҫҠжҲҗзҫӨзҡ„еҺҹйҮҺдёҠвҲ•еҲ»з”»еҮәзҡ„з”ҹе‘Ҫзҡ„з¬ҰеҸ·вҲ•е·Қ然еұ№з«Ӣзҡ„зҘһеұұпјҢйҖҸжҳҺзҡ„еңЈж№–вҲ•дёҺеҸӨиҖҒзҡ„дј иҜҙйҒҘзӣёе‘јеә”вҲ•з”ҹе‘Ҫзҡ„е…үеҪ©пјҢзһ¬й—ҙз»Ҫж”ҫвҲ•жіӘж°ҙеӨәзң¶иҖҢеҮәвҲ•иҪ®еӣһеңҶжўҰвҲ•д»Һе№ҙе°‘дҝҠжң—еҲ°зҷҪеҸ‘иӢҚиӢҚвҲ•дҪ ж— жҖЁж— жӮ””гҖӮеҺ»иҝҮйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„дәә们йғҪзҹҘйҒ“пјҢеҰӮжһңдҪ еқҗжұҪиҪҰиө°ж»Үи—ҸгҖҒе·қи—ҸгҖҒйқ’и—ҸгҖҒж–°и—Ҹе…¬и·ҜпјҢжҲ–иҖ…еқҗзҒ«иҪҰиө°йқ’и—Ҹй“Ғи·ҜпјҢжҖ»дјҡеңЁжІҝйҖ”еҫҲеӨҡж¬ЎзңӢеҲ°дёүжӯҘдёҖеҸ©еӨҙгҖҒйЈҺе°ҳд»Ҷд»Ҷзҡ„жңқеңЈиҖ…пјҢ他们зӣ®е…үеҰӮзӮ¬пјҢиҝңзңӢеғҸ缓缓移еҠЁзҡ„жҳҶиҷ«пјҢеҸҲеғҸдёҖиӢ—еҖ’дёӢиө·жқҘгҖҒиө·жқҘеҸҲеҖ’дёӢзҡ„е°ҸиҚүпјҢеңЁйЈҺдёӯгҖҒйӣЁдёӯгҖҒйӣӘдёӯиү°йҡҫиҖҢиЎҢпјҢйӣӘеұұгҖҒжІіжөҒгҖҒеҶ°е·қж №жң¬жҢЎдёҚдҪҸ他们зҡ„и„ҡжӯҘпјҢиЎҢзЁӢж•°еҚғйҮҢпјҢе°ұиҝҷж ·еүҚеҫҖеҝғдёӯзҡ„еңЈең°гҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘжҖҺж ·зҡ„дҝЎеҝөпјҹиҝҷжҳҜдёҖдёӘжҖҺж ·зҡ„ж„Ҹеҝ—пјҹиҝҷз§ҚжғҠеӨ©ең°жіЈй¬јзҘһзҡ„иҷ”иҜҡе’ҢеЈ®дёҫпјҢиҝҳжңүйӮЈдёҖдёӘж°‘ж—ҸиғҪеӨҹеҒҡеҲ°пјҹ

еҶҚжқҘзңӢгҖҠеҫ®е…үгҖӢпјҡ“еңЁеұұе·…д»°жңӣдёҖжқҹеҫ®е…үвҲ•й•ҝиў–йЈһиҲһжҸҪзҷҪдә‘е…ҘжҖҖвҲ•жҳҜи°ҒеқҗеңЁдә‘з«ҜвҲ•й•ҝй•ҝзҡ„иҖіеқ е‘өвҲ•з»ҝе®қзҹізҡ„жҠӨдҪ‘еһӮеҲ°еӨ©йҷ…вҲ•з№ҒжҳҹеҜҶеёғвҲ•жҠҠжңҖзҘһеҘҮзҡ„йӮЈйў—жҠұиө·жқҘвҲ•ж°ҙд№ідәӨиһҚзҡ„з»“жҷ¶вҲ•еҮ дё–еӣ зјҳвҲ•жүҚиҜһз”ҹиҝҷйў—зЁҖдё–зҸҚе®қвҲ•еңЁеҫ®е…үзҶ зҶ зҡ„еұұйЎ¶вҲ•й•ҝиў–зӣҳж №й”ҷиҠӮвҲ•дёҖи„үзӣёжүҝзҡ„иЎҖзјҳвҲ•жөҒиҝӣзҘһеұұеҚғе№ҙеҶ°е°ҒвҲ•зӯүеҫ…жңәзјҳе·§еҗҲвҲ•иҜһз”ҹеҸҰдёҖйў—еҰӮж„ҸзҸҚе®қвҲ•д»–们зҙ дёҚзӣёиҜҶпјҢдёҖи§ҒеҰӮж•…вҲ•е”ҜжңүжүӢеҝғз»ӣзәўиүІзҡ„з—ЈвҲ•жұҮжҲҗдёҖзҷҫйӣ¶е…«еә§е®«ж®ҝвҲ•д»ҺжӯӨжөҒиҗҪзҡ„й•ҝиў–вҲ•зј„й»ҳдёҚиҜӯвҲ•еңЁжҳҹиҫ°йҷЁиҗҪзҡ„еӨңжҷҡвҲ•жҡ—и—ҸеҝғжңәвҲ•йҡҸйӣӘж°ҙз—ӣйҘ®еүҚе®ҡд№ӢжһңвҲ•е№¶е°ҶеҸЈиҖізӣёдј зҡ„з§ҳеҜҶвҲ•ж•ҷз»ҷи…№дёӯзҡ„е©ҙе„ҝ”гҖӮ зҗјеҗүзҡ„иҝҷйҰ–иҜ—пјҢиЎЁиҫҫзҡ„дёҚд»…д»…жҳҜе®—ж•ҷж„Ҹд№үдёҠзҡ„зҒөйӯӮй—®йўҳпјҢиҝҳжҳҜдёҖз§Қи¶…и¶ҠдёӘдҪ“з”ҹе‘ҪдёҠзҡ„зІҫзҘһзҠ¶жҖҒпјҢз”ҹжӯ»иҪ®еӣһпјҢеҫӘзҺҜеҫҖеӨҚпјҢиҜ—дәәжҠҠж—¶й—ҙдёҺз©әй—ҙгҖҒз”ҹдёҺжӯ»гҖҒиҝҮеҺ»дёҺзҺ°еңЁгҖҒзҺ°еңЁдёҺжңӘжқҘпјҢж—ўзңӢеҒҡжҳҜ“еӨҙ”пјҢеҸҲзңӢдҪңжҳҜ“е°ҫ”пјҢзӣёдә’иЎ”жҺҘпјҢ延з»өдёҚж–ӯпјӣе®ҢжҲҗзҘһжҖ§дё–з•Ңзҡ„еӨҙе’ҢдәәжҖ§дё–з•Ңзҡ„е°ҫд№Ӣй—ҙзӣёиҝһпјҢе®ҢзҫҺеҜ№жҺҘпјҢе‘ЁиҖҢеӨҚе§ӢпјӣиҫҫеҲ°“дёҖи„үзӣёжүҝзҡ„иЎҖзјҳпјҢжөҒиҝӣзҘһеұұеҚғе№ҙеҶ°е°ҒпјҢзӯүеҫ…жңәзјҳе·§еҗҲпјҢиҜһз”ҹеҸҰдёҖйў—еҰӮж„ҸзҸҚе®қ”иҝҷдёҖз»“жһңпјҢз»ҷдәәдёҖз§Қз©әзҒөйҖҡйҖҸзҡ„ж„ҹжӮҹгҖҒдёҖз§Қз”ҹз”ҹдёҚжҒҜзҡ„敬з•ҸгҖҒдёҖз§ҚжӢЁдә‘и§Ғж—Ҙзҡ„ж·ұжҖқгҖӮ

йҶүдәәзҡ„дј иҜҙ

жҲ‘еңЁиҘҝи—ҸдәҢеҚҒдҪҷе№ҙпјҢеңЁйӮЈзүҮз©әзҒөеӨ©ең°ж—¶й—ҙд№…дәҶпјҢеҝғеғҸй•ҝдәҶзЈҒй“ҒпјҢдёҺйқ’и—Ҹзҡ„еӨ§жј й«ҳеӨ©зҙ§зҙ§зӣёиһҚпјҢзҙ§еҜҶзӣёиҝһгҖӮеңЁдёҺеҫҲеӨҡи—Ҹең°жңӢеҸӢдәӨеҫҖдёӯпјҢ他们зҡ„иҷ”иҜҡд№ӢеҝғгҖҒ敬з•Ҹд№Ӣеҝғеёёеёёи®©жҲ‘ж„ҹеҠЁпјҢ他们敬з•ҸйЈҺдә‘йӣ·з”өпјҢ敬з•Ҹеұұе·қжІіжөҒпјҢ敬з•Ҹж ‘жңЁиҠұиҚүпјҢ敬з•ҸиҮӘиә«д№ӢеӨ–зҡ„дёҖеҲҮпјҢеңЁд»–们еҝғйҮҢпјҢдёҖеҲҮйғҪжҳҜжңүз”ҹе‘Ҫзҡ„пјҢжңүзҒөжҖ§зҡ„пјҢйғҪжңүз”ҹжҙ»еңЁиҝҷдёӘдё–з•Ңзҡ„еҚҒдёҮдёӘзҗҶз”ұгҖӮеҫҲеӨҡеұұжҳҜ“зҘһеұұ”пјҢеҫҲеӨҡж№–жҳҜ“еңЈж№–”пјӣ家йҮҢзҡ„зүӣзҫҠжҳҜ家еәӯйҮҢзҡ„дёҖе‘ҳпјҢжқ‘еә„йҷ„иҝ‘зҡ„еұұпјҢжөҒиҝҮжқ‘еә„зҡ„жІіпјҢйғҪжңүйҶүдәәзҡ„дј иҜҙпјҢжңүе©үзәҰзҡ„ж•…дәӢжғ…иҠӮпјҢзҗјеҗүзҡ„иҜ—жӯҢе°ұжҳҜжңҖеҘҪзҡ„дҫӢиҜҒпјҢжқҘзңӢгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢпјҡ“еӨҡд№ҲзҫҺе•ҠвҲ•дё°ж¶Ұжҹ”иҪҜвҲ•й•ҝеҸ‘еқ ең°вҲ•иҝһз»өиө·дјҸзҡ„жҜҚдҪ“е‘өвҲ•еӨңиүІдёӯзҺҜз»•зҡ„йӣӘеұұвҲ•жҳҜе№»еҢ–зҡ„зҸӯдё№жӢүе§ҶеҘізҘһвҲ•иЈ№зқҖеңЈеҰҷзҡ„еӨ©иЎЈвҲ•жІіеҜ№еІёзҡ„иөӨе°Ҡиөһе‘ҖвҲ•иҜ·жҗәдёҖи·Ҝжҳҹе…үвҲ•еңЁзј з»өзҡ„дёӨжғ…зӣёжӮҰйҮҢвҲ•зӮ№зјҖзҫҺеҰҷзҸҚиҙөзҡ„жғ…дәәд№ӢеӨңвҲ•жҲ–иҖ…вҲ•еңЁи—ҸеҺҶд»ҷеҘіиҠӮвҲ•зһ»д»°жӮЁзҡ„йқўе®№вҲ•з”ЁйҮ‘й’өзӣӣж»ЎжіӘж°ҙвҲ•жҲ‘е·Іе–ңжһҒиҖҢжіЈвҲ•ж— жі•иҮӘжҢҒвҲ•еҪ“еҸҢжүӢеҗҲеҚҒвҲ•еҸЈдёӯй»ҳиҜөе…ӯеӯ—зңҹиЁҖвҲ•зңјдёӯжө®зҺ°жӮЁз»қдё–е®№йўңвҲ•еҝғдёӯеҗ¬еҲ°зҡ„жӯҢеЈ°е‘өвҲ•жҳҜдј йҖ’ж°ёжҒ’е©өеЁҹзҡ„вҲ•еңЈжҙҒд№Ӣйҹі”гҖӮжӢүиҗЁеҘізҘһ“дё°ж¶Ұжҹ”иҪҜпјҢй•ҝеҸ‘еқ ең°пјҢиЈ№зқҖеңЈеҰҷзҡ„еӨ©иЎЈ”пјҢеҘ№жңү“з»қдё–е®№йўң”пјҢеҘ№й«ҳиҙөе–„иүҜгҖҒеҶ°жё…зҺүжҙҒпјҢеҘ№жөҺдё–зҲұж°‘гҖҒжҷ®еәҰдј—з”ҹпјҢеҘ№ж¶ҲзҒҫйҷӨжҒ¶гҖҒе–„ж–Ҫдәәй—ҙгҖӮйҖҡиҝҮдёҖдёӘзҫҺдёҪдјӨж„ҹзҡ„дј иҜҙпјҢйҖҡиҝҮеңЈжҙҒж…ҲжӮІзҡ„еҘізҘһпјҢжҠҠи—Ҹж—ҸеңЁжј«й•ҝзҡ„з”ҹжҒҜеҸ‘еұ•иҝҮзЁӢдёӯзҫҺеҘҪзҡ„ж„ҝжңӣгҖҒзҒјзғӯзҡ„жғ…ж„ҹгҖҒеҝғзҒөзҡ„ж”ҫйЈһдёҺеҜ„жүҳйғҪеҢ…еҗ«дәҶгҖӮиЎЁиҫҫдәҶи—Ҹж—ҸеҗҢиғһеҙҮе°ҡиҮӘз”ұгҖҒеҙҮе°ҡиҮӘ然гҖҒе®үдәҺе№ійқҷе’ҢеҜ№е’Ңи°җж—Ҙеӯҗзҡ„зҫҺеҘҪеҗ‘еҫҖгҖӮ

еҶҚжқҘзңӢгҖҠиҫҫз“ҰжӢүе§ҶгҖӢпјҡ“д»ҺжңҲзүҷе„ҝзҡ„еј“з®ӯе°„дёӢдёҖжһҡ银еӯҗвҲ•иҝҷ银иүІзҡ„马е„ҝвҲ•йўқеӨҙеҸ‘дә®пјҢеӣӣиӮўз–јз—ӣвҲ•еңЁеӨңиүІдёӯдёҚзҹҘз–ІеҖҰвҲ•еҪ“жңҖеҗҺдёҖж»ҙйңІзҸ ж¶ҲеӨұвҲ•й“¶иүІзҡ„马е„ҝзҙҜеҖ’еңЁж№–иҫ№вҲҘиҝҷ姑еЁҳд»Һе“Әе„ҝжқҘвҲ•еӨұеҝҶзҡ„иҫҫз“ҰжӢүе§ҶвҲ•еңЁж— ж•°еҸҢйҷҢз”ҹзҡ„зӣ®е…үдёӯвҲ•йҷӨдёҖиә«жҙҒзҷҪзҡ„иЈҷиЈҫвҲ•еҸӘжңүеҸіиҖідёҠжҲҙзқҖдёҖеҸӘ银иҖізҺҜвҲҘеұұй—ҙж•ЈиҗҪзҡ„жқ‘еә„еҰӮжҳҹиҫ°вҲ•зҺҜз»•е”ҜдёҖдёҖйў—з»ӣзәўиүІзҡ„зҸҚе®қвҲ•иҝҷз—…дёӯзҡ„马е„ҝвҲ•еңЁй“¶иүІзҡ„жңҲе…үдёӢзңјзқӣжё…жҫҲвҲҘиҫҫз“ҰжӢүе§Ҷзҡ„жӯҢеЈ°жІЎдәәеҗ¬жҮӮвҲ•еҸӘжңүеҜ№ж°ҙдёӯзҡ„йұје„ҝеҖҫиҜүвҲ•иҫҫз“ҰжӢүе§Ҷзҡ„зңјжіӘжөҒжҲҗе°ҸжІівҲ•зҸҚзҸ иҖізҺҜе·ІжҲҙдёҠдёҖеҸӘвҲ•еңЁеҸ–дёӢеҸіиҖізҡ„йӮЈеҸӘ银иҖізҺҜвҲ•ж”ҫеҲ°зәўжңЁжЎҢдёҠзҡ„дёҖеҲ№йӮЈвҲ•дёҖйқўе·ЁеӨ§зҡ„银й•ңеҮәзҺ°зңјеүҚвҲ•йӣӘеұұгҖҒжқ‘еә„гҖҒзүӣзҫҠгҖҒзҶҹжӮүзҡ„家еӣӯвҲ•дёҖйҳөж•Ій”Јжү“йј“еЈ°вҲ•йңҮйҶ’дәҶеӨұеҝҶзҡ„иҫҫз“ҰжӢүе§ҶвҲҘ银иүІзҡ„马е„ҝвҲ•з”Ёе“ҲиҫҫжҚ§иө·жңҲе…үвҲ•йЈһй©°зҡ„иә«еҪұзӮ№дә®й»‘еӨңвҲҘиҝҺдәІзҡ„йҳҹдјҚйұјиҙҜиҖҢе…ҘвҲ•еЁҮзҫҺзҡ„ж–°еЁҳеқҗиҝӣиҠұиҪҝвҲ•дёҖи·ҜеҳҖе—’еҗ№еҘҸеҲ°еӨ«е®¶й—ЁеүҚвҲ•ж–°йғҺж»Ўи„ёе–ңж°”жҺҖејҖиҪҝеёҳвҲ•ж–°еЁҳдёҚзҝјиҖҢйЈһвҲ•еҸӘеү©дёҖеј з©әз©әзҡ„зәўзӣ–еӨҙвҲҘеңЁйӣӘеұұи„ҡдёӢзҡ„жҹҗдёӘжқ‘иҗҪвҲ•зҫҠзҫӨеҰӮзҸҚзҸ ж•ЈиҗҪиҚүеҺҹвҲ•й…ҘжІ№зҡ„иҠійҰҷиғңиҝҮйІңиҠұвҲ•дёҖеҢ№й“¶иүІзҡ„马е„ҝеңЁеҺҹйҮҺдёӯеӨ®вҲ•йўқеӨҙеҸ‘дә®пјҢеӣӣиӮўзҹ«еҒҘвҲ•иҖҢеҸіиҖійӮЈеҸӘ银иүІзҡ„иҖізҺҜвҲ•еңЁи—ҸеҺҶеҚҒжңҲзҡ„ж»ЎжңҲдёӯвҲ•й—ӘзғҒзқҖж— дёҺдјҰжҜ”зҡ„е…үиҠ’”гҖӮ“银иүІзҡ„马е„ҝзҙҜеҖ’еңЁж№–иҫ№”гҖҒ“ж–°еЁҳдёҚзҝјиҖҢйЈһпјҢеҸӘеү©дёҖеј з©әз©әзҡ„зәўзӣ–еӨҙ”пјҢ“еңЁи—ҸеҺҶеҚҒжңҲзҡ„ж»ЎжңҲдёӯпјҢй—ӘзғҒзқҖж— дёҺдјҰжҜ”зҡ„е…үиҠ’”гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣе……ж»ЎжўҰе№»гҖҒз”ҡиҮіз«ҘиҜқиүІеҪ©зҡ„иҜ—иЎҢпјҢжҲ‘们иғҪжғіиұЎеҲ°зҡ“жңҲд№ӢдёӢзҡ„йӣӘеұұгҖҒиҚүеҺҹгҖҒеёҗзҜ·гҖҒйқҷеҚ§зҡ„зүӣзҫҠпјҢиӯҰжғ•зҡ„и—ҸзҚ’пјҢ银иүІзҡ„жңҲе…үпјҢдёҖеҲҮйғҪйӮЈд№ҲжҒ¬йқҷгҖҒжҒ¬йқҷеҗҺйқўзҡ„дј еҘҮж•…дәӢеҸҲйӮЈд№Ҳеј•дәәе…ҘиғңгҖҒи®©дәәжө®жғіиҒ”зҝ©пјӣзҗјеҗү笔дёӢиҫҫз“ҰжӢүе§ҶпјҲжңҲдә®еҘізҘһпјүзҡ„дј иҜҙпјҢеғҸдёҖдёӘйҒҘиҝңзҡ„жўҰеўғпјҢеғҸдёҖдёӘз”ҹеҠЁзҡ„дј еҘҮпјҢеҘ№д»Ҙж—Ҹдәәдё–дё–д»Јд»ЈгҖҒеҸЈеҸЈзӣёдј зҡ„ж•…дәӢдёәеӘ’д»ӢпјҢеҗ‘дё–дәәдј йҖ’зқҖи—Ҹж°‘ж—ҸеҺҶжқҘзҡ„жҶ§жҶ¬дёҺеҗ‘еҫҖпјҢ“зҫҠзҫӨеҰӮзҸҚзҸ ж•ЈиҗҪиҚүеҺҹпјҢй…ҘжІ№зҡ„иҠійҰҷиғңиҝҮйІңиҠұ”пјҢиҝҷж ·еҰӮе№»еҰӮжўҰзҡ„ең°ж–№пјҢи®©иҜ»иҖ…зңҹжғідёўејғзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯзҡ„е–§еҡЈе’Ңз№ҒжқӮпјҢжғіиӨӘжҺүж»ҡж»ҡзәўе°ҳйҮҢзү©иҙЁдёҺеҲ©зӣҠзӣёдә’еӢҫз»“зҡ„й”ҷз»јеӨҚжқӮзҡ„е…ізі»пјҢиө°иҝӣйӮЈзүҮжё…зәҜдёҺз®ҖзәҰгҖҒиҮӘ然е’Ңзңҹе®һгҖҒеӨ„еӨ„иҚЎжјҫзқҖзҲұзҡ„ең°ж–№гҖӮ

ж— е°Ҫзҡ„жӮІжӮҜ

йҳ…иҜ»гҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢпјҢдёҺдёҚе°‘и—Ҹең°дҪң家зҡ„дҪңе“ҒдёҖж ·пјҢж—¶ж—¶еӨ„еӨ„гҖҒеӯ—йҮҢиЎҢй—ҙйғҪиғҪзңӢеҲ°еҘ№зҡ„и°ҰжҒӯд№ӢеҝғгҖҒ敬з•Ҹд№ӢеҝғгҖҒжӮІжӮҜжғ…жҖҖпјҢиҖҢиҝҷз§ҚеҰӮеҗҢиЎҖж¶ІдёҖж ·зҡ„жғ…иҠӮпјҢдёҚжҳҜйқўеҜ№еүҚе‘јеҗҺжӢҘзҡ„е®ҳе‘ҳпјҢдёҚжҳҜйқўеҜ№и…°зј дёҮиҙҜзҡ„еҜҢиұӘпјҢиҖҢжҳҜйқўеҜ№зқҖеҘ№зңӢеҲ°зҡ„гҖҒеҗ¬еҲ°зҡ„гҖҒжҺҘи§ҰеҲ°зҡ„дёҖеҲҮпјҢжҜ”еҰӮиҪ¬з»Ҹзҡ„йҳҝеҰҲпјҢж”ҫзү§зҡ„йҳҝзҲёпјҢжҜ”еҰӮеҚҡеӯҰзҡ„еёҲй•ҝгҖҒе‘Ёеӣҙзҡ„дәІжҲҡжңӢеҸӢпјҢжҜ”еҰӮиҖёз«Ӣзҡ„зҺӣе°је ҶгҖҒйЈҳйЈһзҡ„з»Ҹе№ЎпјҢжҜ”еҰӮжҳҶиҷ«зҡ„з§ҒиҜӯгҖҒе°Ҹйёҹзҡ„дҪҺйёЈ……жқҘзңӢгҖҠзҪӘжҒ¶гҖӢпјҡ“еҝ«и·‘еҗ§пјҢеҲ«еҶҚеӣһеӨҙеј жңӣвҲ•йЈҺеҮӣеҶҪе‘је•ёзқҖвҲ•иў«еқҡеҶ°еҲәз ҙзҡ„жүӢжҺҢзҡ„еј§зәҝвҲ•дёҖеҸӘйёҹи·ҢиҗҪеңЁиЎҖжіҠйҮҢвҲ•й»‘жҙһжҙһзҡ„жҳҜеҝғвҲ•еңЁи…Ҙз”ңзҡ„еҳҙйҮҢвҲ•еңЁжё©жҡ–зҡ„зҡ®жҜӣдёӯвҲ•жҲҗеҚғдёҠдёҮдёӘе°ёйӘЁвҲ•жҲҗеҚғдёҠдёҮдёӘж— е®¶еҸҜеҪ’зҡ„зҒөйӯӮвҲ•иҙӘе©Әзӣ®е…үзҡ„иғҢеҗҺвҲ•иЎҖжөҒжҲҗжІівҲ•йЈһиө·жқҘе®№жҳ“пјҢи·‘иө·жқҘеҝ«вҲ•еҸҜйЈһи·‘еӣһ家е°ұйҡҫвҲ•е®ғ们зҡ„и§’пјҢе®ғ们зҡ„еҝғвҲ•е®ғ们зҡ„иӮҫпјҢе®ғ们зҡ„зҡ®жҜӣе‘өвҲ•ж— иҫңзҡ„з”ҹй•ҝзқҖвҲ•еңЁиў«й’һзҘЁи’ҷдҪҸзҡ„еҸҢзңјйҮҢвҲ•еңЁж¬ІжңӣйҡҫеЎ«зҡ„иә«дҪ“йҮҢвҲ•еҸҳжҲҗдәҶиЎҖж·Ӣж·Ӣзҡ„е®қзҹівҲ•е°ұжҠҠеҝғдёўдәҶвҲ•е°ұз§ҚдёӢдәҶзҪӘеӯҪзҡ„жҒ¶жһңвҲ•еӨ§иҮӘ然зҡ„е® зү©вҲ•жҒ¶дәәзҡ„зҢҺзү©вҲ•е……ж»ЎзҒөжҖ§зҡ„дәәзұ»зҡ„жңӢеҸӢе•ҠвҲ•еңЁжүЈеҠЁжүіжңәзҡ„дёҖеҲ№йӮЈвҲ•ж°ёиҝңй—ӯдёҠдәҶжё…жҫҲзҡ„зңјзқӣ”гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷйҰ–дҪңе“ҒпјҢе°ұиғҪе……еҲҶзңӢеҲ°еҪ“д»ҠзӨҫдјҡдёҠдёҖдәӣдәәзҡ„ж®ӢеҝҚдёҺиҙӘе©ӘпјҡеӨ©дёҠйЈһзҡ„гҖҒең°дёҠи·‘зҡ„гҖҒж°ҙйҮҢжёёзҡ„пјҢдёҚз®ЎжҳҜдёҚжҳҜеӣҪ家дҝқжҠӨеҠЁзү©пјҢйғҪеҸҜд»ҘзҢҺжқҖпјҢеҸ–е…¶зүҷгҖҒеүҘе…¶зҡ®гҖҒеү”е…¶йӘЁгҖҒйЈҹе…¶иӮүгҖҒе—ңе…¶иЎҖпјҢзӣ®ж— еӣҪжі•пјҢиғёж— з”ҹе‘ҪпјҢеҝғйҮҢеҸӘжңүд»–иҮӘе·ұгҖӮжңүдәӣдәәдёәдәҶиқҮеӨҙе°ҸеҲ©пјҢеҲ¶еҒҮгҖҒжҺәеҒҮгҖҒе”®еҒҮпјҢжҳ§зқҖиүҜеҝғиөҡй»‘й’ұпјҢз”ҡиҮіжҠҠзҪӘжҒ¶д№ӢжүӢдјёеҗ‘еҲ«дәәе№ҙе№јзҡ„еӯ©еӯҗпјҢжҠҠд»–дәәз”ҹе‘Ҫи§ҶдёәиҚүиҠҘпјҢиҝҷдәӣдәәйҒ“еҫ·зјәеӨұе’ҢдҝЎд»°еҢ®д№Ҹе·Із»ҸеҲ°дәҶж— д»ҘеӨҚеҠ зҡ„ең°жӯҘгҖӮеҪ“дёӢеҫҲеӨҡж—¶еҖҷпјҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠпјҢе·Іиҝӣе…Ҙдәәдәәдә’е®ігҖҒеҗҢзұ»зӣёж®Ӣзҡ„жЁЎејҸпјҢз»“жһңжҳҜдәәдәәиҮӘеҚұпјҢи°Ғд№ҹи·‘дёҚжҺүгҖӮзҗјеҗүз”ЁеӨ§йҮҸзҡ„笔墨пјҢеҸ‘еҮәејұе°Ҹзҡ„еЈ°йҹіпјҢж—ўжҳҜеҜ№дёҖдәӣиҙӘе©Әд№Ӣеҫ’зҡ„жҠЁеҮ»пјҢеҸҲжҳҜеҜ№еҫҲеӨҡж— иҫңз”ҹе‘Ҫзҡ„жғӢжғңдёҺиҝҪжҖқпјҢеҶҚж¬ЎпјҢжҳҜеҜ№и—Ҹж°‘ж—Ҹж•°еҚғе№ҙдј жүҝдёӢжқҘзҡ„е–„иүҜе’ҢжӮІжӮҜзҡ„з§°йўӮдёҺиӮҜе®ҡпјҢе‘јеҗҒ并еҸ‘жү¬е…үеӨ§гҖӮ

еҶҚзңӢгҖҠжһҜеҸ¶иқ¶гҖӢпјҡ“жҠҠйҮ‘й»„зҡ„жһңе®һзӣӣж»ЎеёҰдёҠвҲ•еңЁйңІзҸ иҝҳжІЎжңүеҶ°еҶ»д№ӢеүҚвҲ•д№ҳзқҖжңҖеҗҺдёҖзІ’з§ҚеӯҗиҝҳжңӘеҶ¬зң вҲ•жҳҘеӨ©зҡ„еёҢжңӣе‘өвҲ•жҖҺиғҪиҜҙжҠӣдёӢе°ұжҠӣдёӢвҲ•еҶҚеӣһеӨҙзңӢзңӢвҲ•е“ҰпјҢеҲ«еҝҳдәҶвҲ•йӮЈеңЁз№ҒиҠұдјјй”ҰдёӯиҙӘзқЎзҡ„жһҜеҸ¶иқ¶вҲ•йӮЈиҗҪж—ҘдҪҷжҷ–дёӯеҫ®е°Ҹзҡ„з”ҹе‘Ҫе‘өвҲ•еӨ–иЎЁе№ІжһҜпјҢеҶ…еҝғзҒҝзғӮвҲ•зәӨз»Ҷжҹ”ејұзҡ„и§Ұи§’вҲ•зҙ§зҙ§жҠ“дҪҸдёҖзүҮиҗҪеҸ¶дёҚж”ҫвҲ•иҰҒиө°е°ұжҠҠиҗҪеҸ¶дёҖеқ—еёҰиө°еҗ§вҲ•зӣ®е…үеҮқи§Ҷзӣ®е…үвҲ•еҝғиҙҙеҝғе‘јеҗёвҲ•еңЁдёӢдёҖдёӘжҳҘеӨ©вҲ•еңЁе……ж»Ўж–°з»ҝзҡ„жһқеӨҙвҲ•жҲ‘们зҡ„зҲұжғ…е‘өвҲ•еңҶж»ЎвҲ•еҗ‘дёҠ”гҖӮйЈҺе„ҝиө·дәҶпјҢз§ӢеӨ©еҲ°дәҶпјҢж ‘еҸ¶й»„дәҶпјҢж— ж•°зүҮж ‘еҸ¶еҚіе°ҶйҡҸйЈҺйЈҳиҗҪзҡ„ж—¶еҖҷпјҢзҗјеҗүеҚҙж”ҫеҝғдёҚдёӢпјҢеҘ№еңЁжӢ…еҝғзқҖ“йӮЈеңЁз№ҒиҠұдјјй”ҰдёӯиҙӘзқЎзҡ„жһҜеҸ¶иқ¶”пјҢе®ғзҡ„“зәӨз»Ҷжҹ”ејұзҡ„и§Ұи§’пјҢзҙ§зҙ§жҠ“дҪҸдёҖзүҮиҗҪеҸ¶дёҚж”ҫ”гҖӮдҪ дёҚиғҪдёҚдҪ©жңҚзҗјеҗүзҡ„з»ҶеҝғпјҢдёҚиғҪдёҚиў«еҘ№зҡ„еӨ§зҲұд№ӢеҝғгҖҒжӮІжӮҜд№ӢеҝғжүҖж„ҹеҠЁгҖӮз§ӢеӨ©йӮЈд№Ҳжө©еӨ§пјҢж ‘жңЁеҰӮжӯӨз№ҒеӨҡпјҢдёҖйҳөеҸҲдёҖйҳөйЈһиҲһзҡ„ж ‘еҸ¶пјҢдёҖеұӮеҸҲдёҖеұӮйЈҳиҗҪзҡ„ж ‘еҸ¶пјҢдёҖзүҮжҷ®жҷ®йҖҡйҖҡж ‘еҸ¶дёҠзҡ„е°Ҹе°Ҹзҡ„жһҜеҸ¶иқ¶пјҢе®ғзҡ„е®үеҚұе’Ңе‘Ҫиҝҗз«ҹ然让иҜ—дәәжӢ…еҝ§е’ҢзүөжҢӮпјҢ“зӘҘдёҖж–‘иҖҢзҹҘе…Ёиұ№”пјҢдҪ иғҪж„ҹеҸ—еҲ°иҜ—дәәеҶ…еҝғзҡ„з»Ҷи…»е’Ңе–„иүҜпјҢиғҪж„ҹи§үеҲ°и—Ҹж°‘ж—ҸеҸ‘иҮӘзҒөйӯӮж·ұеӨ„зҡ„жҖңжӮҜгҖҒеҗҢжғ…е’ҢеӨ§зҲұгҖӮеҶҚзңӢжҲ‘еҗҢж ·еҫҲе–ңж¬ўзҡ„гҖҠйқһжҙІжҜҚдәІгҖӢпјҡ“еҘідәәпјҢдҪ дҪҺзқҖеӨҙвҲ•ж·ұжғ…жіЁи§ҶзқҖжҖҖйҮҢзҡ„еӯ©еӯҗвҲ•зӣ®е…үж…ҲжӮІгҖҒзәҜеҮҖвҲ•жҙҒзҷҪзҡ„жІіжөҒвҲ•д»ҺдҪ зҳҰејұзҡ„иә«дҪ“延з»өдёҚж–ӯвҲ•иҮӘ然д№ӢжҜҚе•ҠвҲ•дҪ зҡ„д№іжұҒе…»иӮІзқҖдёҮзү©з”ҹзҒөвҲ•ж°ҙе·ІжһҜз«ӯвҲ•иҚүе·ІиҚ’иҠңвҲ•ж— е°Ҫзҡ„зҒҫйҡҫвҲ•еңЁзЎқзғҹејҘжј«зҡ„й•ҝз©әвҲ•еңЁйҘҘйҘҝз–ҫ病蔓延зҡ„и…җзғӮж°”е‘ійҮҢвҲ•дҪ зҡ„иҢ…иҚүжҲҝиў«зғ§дәҶеҗ—вҲ•дҪ зҡ„з”·дәәиў«жҲҳдәүжҺ еӨәдәҶд№ҲвҲ•иҝҳжңүдҪ зҡ„дәІдәәвҲ•дҪ зҫҺдёҪзҡ„家еӣӯвҲ•еҘідәәпјҢдҪ жҠ¬иө·еӨҙвҲ•еңЁжү§зқҖзҡ„е№»жғідёӯвҲ•жҙҒзҷҪзҡ„йёҪеӯҗе§—е§—жқҘиҝҹвҲ•дҪ жҖҖйҮҢзҡ„еӯ©еӯҗвҲ•зүөзқҖдҪ жҖҖйҮҢзҡ„еҸҰдёҖдёӘеӯ©еӯҗвҲ•д»–们已й•ҝеӨ§жҲҗдәәвҲ•дҪ зҡ„йўқеӨҙдёҚеҶҚе…үжҙҒвҲ•зңје…үдёҚеҶҚжё…жҫҲвҲ•еңЈжҜҚд№Ӣеҝғе‘өвҲ•жҲ‘зңӢи§ҒеҚғдёҮжңөиҺІиҠұвҲ•зӣӣејҖеңЁдҪ жһҜиҗҺзҡ„иә«ж—Ғ”гҖӮеңЁзҪ‘з»ңгҖҒжҠҘзәёгҖҒз”өи§ҶдёҠдёҖзңӢеҲ°йқһжҙІпјҢе°ұзңӢеҲ°ж— з©·ж— е°Ҫзҡ„иҙ«з©·гҖҒжҲҳд№ұгҖҒз–ҫз—…е’ҢжөҒзҰ»еӨұжүҖпјҢжҲ‘们йғҪйә»жңЁдәҶпјҢиҝҷз§ҚзҺ°иұЎпјҢдёҚзҹҘиө·дәҺдҪ•ж—¶пјҹд№ҹдёҚзҹҘдҪ•ж—¶з»“жқҹпјҹиҝҷд№ҲеӨҡе№ҙжқҘдёҖзӣҙеҰӮжӯӨпјҢеҸҜеҪ“жҲ‘们йғҪйә»жңЁдёҚд»Ғзҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҖдҪҚйқһжҙІжҜҚдәІж— еҠ©зҡ„зңјзҘһпјҢдёҖдҪҚйқһжҙІжҜҚдәІжҖҖйҮҢеӯ©еӯҗжғҠжҒҗзҡ„зңјзқӣпјҢ他们зҡ„жңҹзӣјпјҢ他们еҚідҪҝеҜ№иҝҷдёӘдё–з•ҢжңҖдҪҺиҙұжңҖеҚ‘еҫ®зҡ„иҰҒжұӮпјҢжӢЁеҠЁдәҶзҗјеҗүзҡ„жғ…ж„ҹд№ӢејҰгҖӮ“ж°ҙе·ІжһҜз«ӯпјҢиҚүе·ІиҚ’иҠңпјҢж— е°Ҫзҡ„зҒҫйҡҫпјҢеңЁзЎқзғҹејҘжј«зҡ„й•ҝз©әпјҢеңЁйҘҘйҘҝз–ҫ病蔓延зҡ„и…җзғӮж°”е‘ійҮҢ”пјҢеҰӮжӯӨзҺҜеўғпјҢ他们жҖҺж ·з”ҹжҙ»пјҹеҘ№жӢ…еҝғзқҖдёҮйҮҢд№ӢеӨ–зҡ„йқһжҙІжҜҚеӯҗпјӣ他们дёҖиҙ«еҰӮжҙ—пјҢ他们жңқдёҚдҝқеӨ•пјҢи®©иҜ—дәәеҜқйЈҹйҡҫе®үпјҢеҗҢж ·еҸӘеҘҪд»ҘдёҖдёӘжҜҚжҖ§зҡ„ж…ҲжӮІпјҢйҖҒдёҠйҒҘйҒҘзҡ„зҘҲзҰҸгҖӮ“жҙҒзҷҪзҡ„йёҪеӯҗе§—е§—жқҘиҝҹ”пјҢ“еҚғдёҮжңөиҺІиҠұпјҢзӣӣејҖеңЁдҪ жһҜиҗҺзҡ„иә«ж—Ғ”пјҢдёҚзҹҘдёҮйҮҢд№ӢйҒҘзҡ„йқһжҙІжҜҚеӯҗеҸҜжӣҫеҗ¬еҲ°пјҹ

иҜ—йҮҢзҡ„иә«еҪұ

дёҖдәӣдәәиө°иҝӣеҸҰдёҖдёӘдәәзҡ„дҪңе“ҒпјҢиҝҷеә”иҜҘжҳҜ件еҘҪдәӢпјҢжңҖиө·з ҒиҝҷдәӣдәәеҜ№дҪңиҖ…жң¬дәәдә§з”ҹиҝҮдёҚеҗҢеҜ»еёёзҡ„еҪұе“ҚпјҢеңЁгҖҠжӢүиҗЁеҘізҘһгҖӢйҮҢпјҢиҜ—дәәзҗјеҗү笔дёӢзҡ„дёҖдәӣдәәпјҢзңӢеҫ—еҮәеҘ№жҳҜеҖҫе°ҪеҝғиЎҖзҡ„пјҢе°Ҫжғ…й“әеј еҘ№зҡ„жғ…ж„ҹе’Ң笔墨пјҢз»ҷиҜ»иҖ…з•ҷдёӢж·ұеҲ»еҚ°иұЎпјҢжқҘзңӢгҖҠеңЈиҖ…д№Ӣеҝғ——иҮҙиҜ—дәәд»“еӨ®еҳүжҺӘгҖӢпјҡ“зңјжіӘжҷ¶иҺ№вҲ•жҖқжғіиҝ·иҢ«вҲ•з¬¬дёҖйҒ“йңһе…үз©ҝйҖҸй»‘еӨңвҲ•з»ӣзәўиүІзҡ„иә«еҪұеңЁзӘ—еүҚй—Әй—ӘеҸ‘е…үвҲ•иҸ©жҸҗж ‘зҡ„йҰҷж°”вҲ•еҢҚеҢҗеңЁи„ҡдёӢзҡ„иҗҪеҸ¶вҲ•еҸҢжүӢдҝ®й•ҝвҲ•йўқеӨҙе…үжҙҒвҲ•й«ҳиҙөзҡ„еҝғзҒөе‘өвҲ•еңЁж—¶е…үйҮҢеҰӮжӯӨеҝ§дјӨвҲ•йқ’дёқйЈҳйЈһвҲ•й©¬и№„еЈ°еЈ°вҲ•зһ¬жҒҜдёҮеҸҳзҡ„жөҒдә‘вҲ•жҡ®йј“жҷЁй’ҹйҮҢзҡ„иҪ»еҸ№вҲ•зәөдҪҝеҮЎй—ҙзӣёйҒҮзҡ„иҪ®еӣһе‘өвҲ•д№ҹеҸӘжҳҜжғҠйёҝдёҖзһҘвҲ•еЈ°йҹіеҰӮж°ҙвҲ•и„ҡжӯҘеҢҶеҢҶвҲ•еёҰиө°зҡ„иӘ“иЁҖвҲ•йҒ—иҗҪеңЁжһ•иҫ№зҡ„йңІзҸ вҲ•йЈҺеҢ–жҲҗеҚғе№ҙзҡ„зҗҘзҸҖвҲ•жөҒдә‘еҜҶеёғзҡ„еӨ©з©әвҲ•ејҖе§ӢиҗҪжіӘвҲ•жҙҒзҷҪзҡ„д»ҷй№ӨвҲ•дёәдҪ•дёҖеҺ»дёҚеӨҚиҝ””гҖӮдј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢе…ӯдё–иҫҫиө–д»“еӨ®еҳүжҺӘпјҢжҳҜиҘҝи—ҸжңҖе…·д»ЈиЎЁзҡ„ж°‘жӯҢиҜ—дәәпјҢд»–зҡ„иҜ—жӯҢеҶ…ж¶өз»Ҷи…»зңҹжҢҡгҖҒжғ…ж„ҹжө“зғҲдё°еҜҢпјӣйҳ…иҜ»жң—жң—дёҠеҸЈпјҢиҮід»Ҡе№ҝдёәжөҒдј пјҢж·ұеҸ—еҗ„ж—Ҹдәәж°‘зҡ„е–ңзҲұе’Ңдј иҜөгҖӮеҗҢж—¶д»–еҸҲжҳҜдёҖдҪҚйўҮеҸ—дәүи®®зҡ„е®—ж•ҷйўҶиў–пјҢзҗјеҗү笔дёӢзҡ„д»“еӨ®еҳүжҺӘпјҢжҳҫ然еҘ№жҠҠ笔墨жӣҙеӨҡеҖҫжіЁеңЁдҪңдёәдј еҘҮиҜ—дәәзҡ„д»“еӨ®еҳүжҺӘиә«дёҠпјҢд»–“еҸҢжүӢдҝ®й•ҝпјҢйўқеӨҙе…үжҙҒ”пјҢд»–“йқ’дёқйЈҳйЈһпјҢ马蹄声声”пјҢд»–“еЈ°йҹіеҰӮж°ҙпјҢи„ҡжӯҘеҢҶеҢҶ”пјҢжҠҠдёҖдҪҚйЈҺеәҰзҝ©зҝ©гҖҒжҖқз»ӘеҰӮйңһгҖҒж–ҮйҮҮйЈһжү¬зҡ„иҜ—жӯҢеӨ©жүҚе°ұжҗ¬еҲ°зәёдёҠдәҶгҖӮ

еҶҚжқҘзңӢзҗјеҗү笔дёӢзҡ„зҲ¶дәІжҜҚдәІпјҢгҖҠзјҳ——зҢ®з»ҷжңҖзҲұзҡ„зҲ¶дәІжҜҚдәІгҖӢпјҡ“д»ҠеӨ©жҲ‘еҸӘжғіеҶҷзӮ№иҜ—вҲ•дёә他们зӣёйҒҮзҡ„еҲ№йӮЈвҲ•жҲ‘зңӢи§ҒеңЁе№Ҫе№Ҫзҡ„е…үдёӯвҲ•йӮЈжқЎжҳҸжҡ—зҡ„йқ’зҹіи·ҜвҲ•жҳҜж—Ҹдәәз”ҹе‘Ҫзҡ„иЎҖз®ЎвҲ•д»–们дёҚеҒңиҪ¬зқҖвҲ•еңЁжҜ”жӯҢеЈ°жӣҙзҫҺзҡ„вҲ•зӣёеҗҢзҡ„еЈ°йҹійҮҢвҲ•ж— ж•°з”ҹе‘Ҫзҡ„ж¶…ж§ғвҲ•е№»еҢ–дёәдёҖзӣҸзӣҸй…ҘжІ№зҒҜвҲ•еңЁдҪӣеүҚй•ҝжҳҺвҲ•е°ұеңЁеҘ№еӣһеӨҙеҜ»жүҫвҲ•йӮЈйў—жҺүиҗҪеңЁдҪӣеүҚзҡ„зҸ еӯҗвҲ•ж— ж•°жӯӨиө·еҪјдјҸзҡ„иә«еҪұйҮҢвҲ•д»–еҢҚеҢҗзҡ„иә«дҪ“еқҡе®ҡжңүеҠӣвҲ•йӮЈйў—дҪӣзҸ вҲ•еңЁд»–й«ҳдёҫзҡ„зҘҲзҘ·жүӢеҠҝдёӯвҲ•й—Әй—ӘеҸ‘е…ү”гҖӮзҲ¶жҜҚжҳҜеӨ©пјҢзҲ¶жҜҚжҳҜең°пјҢзҲ¶жҜҚжҳҜдёҖдёӘзҹҘйҒ“ж„ҹжҒ©зҡ„дәәеҝғзҒөзҡ„еӯҳж”ҫең°пјҢжҳҜе„ҝеҘіеңЁиҝҷдёӘдё–з•ҢдёҠж°ёиҝңзҡ„гҖҒжңҖжё©йҰЁзҡ„жёҜж№ҫпјҢзҗјеҗүжІЎжңүеҲ»ж„ҸжҸҸеҶҷзҲ¶жҜҚзҡ„дёҚжҳ“пјҢд№ҹжІЎжңүиҜүиҜҙ他们平еҮЎдёӯзҡ„дјҹеӨ§пјҢдҪҶеңЁеӯ—йҮҢиЎҢй—ҙпјҢиғҪж„ҹи§үеҲ°еҘ№еҜ№зҲ¶жҜҚжңҖж·ұжғ…зҡ„иөһзҫҺе’ҢеҙҮ敬пјҢеҜ№д»–们еҗҢз”ҳе…ұиӢҰгҖҒзӣёжҝЎд»ҘжІ«зҡ„зҲұжғ…еҠ д»Ҙз§°йўӮпјҢеҜ№д»–们еҗ«иҫӣиҢ№иӢҰгҖҒжҠҡе…»е„ҝеҘізҡ„иҫӣеӢӨд»ҳеҮәиЎЁзӨәжө“жө“ж„ҹжҝҖпјҢи®©жҲ‘们еңЁиҝҷдәӣзңӢдјје№іж·ЎпјҢеҚҙеҸҲжіЁе…ҘеӨ§йҮҸжғ…ж„ҹзҡ„ж–Үеӯ—йҮҢпјҢж„ҹеҲ°иҜ—жӯҢзҡ„йӯ…еҠӣпјҢж„ҹеҲ°иҜ—дәәзҡ„зәҜзІ№пјҢдҪ“е‘іеҲ°дёҖж №иЎҖи„үзӣёиҝһзҡ„зҘһеҘҮдёҺдјҹеӨ§гҖӮ

еҶҷеҲ°иҝҷйҮҢпјҢзӘҒ然е°ұжғіиө·иў«иӘүдёә“зҫҺеӣҪе…¬дј—иүҜеҝғ”зҡ„еҘіеӯҰиҖ…иӢҸзҸҠ·жЎ‘еЎ”ж јзҡ„дёҖеҸҘиҜқжқҘпјҢ“дҪң家зҡ„иҒҢиҙЈжҳҜи®©жҲ‘们зңӢеҲ°дё–з•Ңжң¬жқҘзҡ„ж ·еӯҗ”пјҢеҗҢж—¶еҘ№иҝҳиҜҙпјҡ“иҝҷжҳҜдёҖйЎ№жӢҘжңүдёӘдәәеЈ°йҹізҡ„дәӢдёҡ”гҖӮжҳҜзҡ„пјҢеӯҰиҖ…зңјйҮҢзҡ„дҪң家е’Ңж–Үеӯ—пјҢжҳҫ然жҳҜжңүзқҖжһҒй«ҳзҡ„ж ҮеҮҶе’ҢиҰҒжұӮзҡ„гҖӮдҪңдёәзҗјеҗүпјҢеҮӯеҘ№зҡ„жү§зқҖе’Ңи®ӨзңҹпјҢзҒөжҖ§дёҺж„ҹжӮҹпјҢзӣёдҝЎеҘ№дјҡеҗ‘зқҖиҝҷдёӘж ҮеҮҶе’ҢиҰҒжұӮдёҚж–ӯеүҚиҝӣзҡ„гҖӮ

еҸІжҳ зәўпјҢ笔еҗҚжЎ‘йӣӘпјҢи—ҸеҗҚеІ—ж—ҘзҪ—еёғпјҢдёҠдё–зәӘдёғеҚҒе№ҙд»Јз”ҹдәҺз”ҳиӮғеә„жөӘпјҢд№қеҚҒе№ҙд»Је…ҘдјҚиҝӣи—ҸпјҢиҪ¬дёҡеҗҺеұ…еұұиҘҝеӨӘеҺҹгҖӮеңЁгҖҠиҜ—еҲҠгҖӢгҖҠи§Јж”ҫеҶӣжҠҘгҖӢгҖҠж–ҮиүәжҠҘгҖӢзӯүеҸ‘иЎЁиҜ—ж–Ү900дҪҷзҜҮпјҲйҰ–пјүгҖӮи‘—жңүгҖҠе®ҲжңӣйҰҷе·ҙжӢүгҖӢзӯүиҜ—йӣҶ4йғЁгҖӮжӣҫе°ұиҜ»йІҒиҝ…ж–ҮеӯҰйҷўз¬¬еҚҒд№қеұҠй«ҳз ”зҸӯгҖӮзі»дёӯеӣҪиҜ—жӯҢеӯҰдјҡгҖҒиҘҝи—ҸдҪң家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳгҖӮ