内容提要:长篇小说《雪山大地》是近年中国文学的一个重要收获。杨志军沉浸于青藏高原上的雪山大地,以遒劲的笔力刻绘出一幅中华民族现代文明建设中汉藏文明相互融通与彼此成就的历史巨卷,揭示出文明共存发展的历史逻辑。小说全方位呈现出新中国成立后青藏高原上数十年政治、教育、经济、人文、医疗等各个领域的发展变化,散发着一股新的文明之气。《雪山大地》是一部探索精神信仰的小说,作者深入探讨了精神信仰的重要命题,让汉藏人民的精神信仰卓立于雪山大地。作为一部现实主义基调的作品,《雪山大地》内部又充斥激荡着诗性,这诗性来自青藏高原上的景与物,也来自杨志军的诗性思维与创作个性,二者融合之后,彰显出一种新的美学气象。

关键词:杨志军;《雪山大地》;精神信仰;现实主义;诗性;

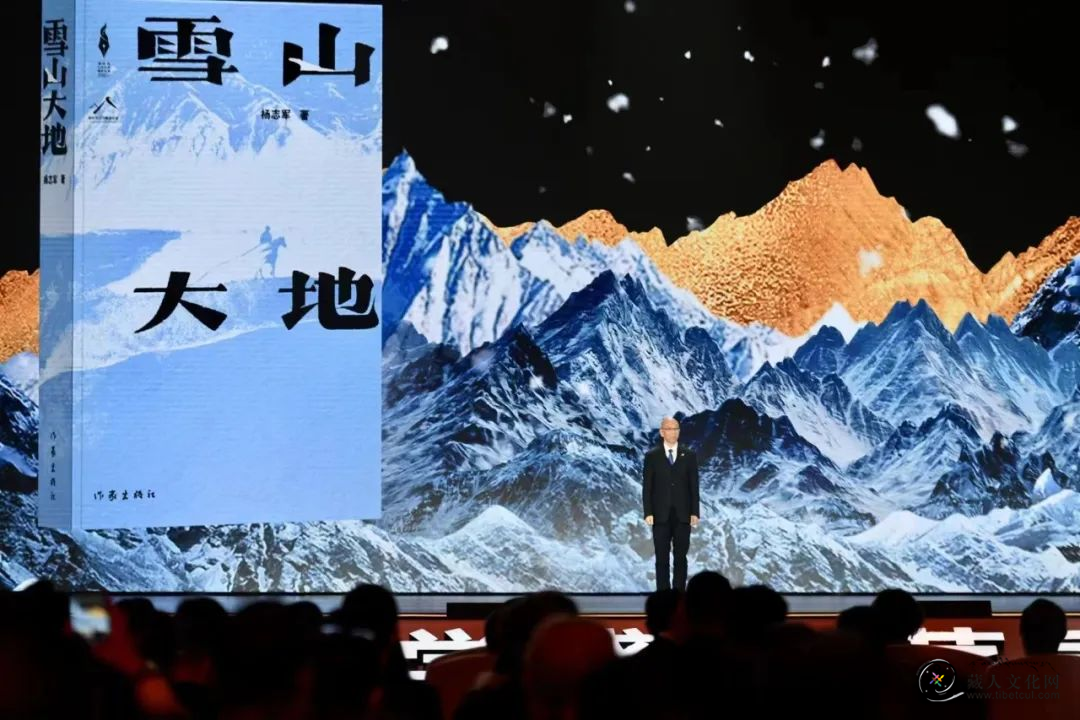

2023年8月,第十一届茅盾文学奖揭晓,杨志军的《雪山大地》以最高票数获奖。作为一位曾经长期身处西部,向来比较低调的作家,杨志军仿佛突然被推到了文坛与读者面前。事实上,在此之前,杨志军创作了大量作品,获得了读者与学界的认可,并获得过一些文学奖项。杨志军出生于青海西宁,青海虽然经济不发达,却是个多元文化汇集的地方,传递着精神信仰和文化层面的复杂信息。杨志军在成长过程中,不经意间受到藏传佛教的影响和伊斯兰教的熏陶,同时接受了汉族文化教育,于是,他本能地接受并融合了这三种文化,并接受了现代学校教育。杨志军的人生经历比较丰富,他在不足十六岁时就参了军,进入《青海日报》从事文字工作。1977年恢复高考后,杨志军考入青海师范大学中文系,毕业后又回到《青海日报》,一开始被分配到柴达木,经常去牧区工作生活,和牧民一起喜怒哀乐、悲欢离合。这一切都成为杨志军文学创作中不可或缺的素材源泉与精神资源。

回望杨志军的文学道路,会发现他很早就已经登上文坛。20世纪80年代,杨志军就已经写出了长篇小说《环湖崩溃》《海昨天退去》等,堪称其时西部文学的代表作品。[1]一个饶有意味的问题是,彼时中国文坛正被各种来自西方的思潮冲击,先锋与寻根等文学潮流在文坛激荡,杨志军则不被潮流裹挟,沉浸于青藏高原,坚定地寻找着自己的方向,于这片高地上思考、写作。这种理性自觉的选择让杨志军成为一个奇迹般的文化存在,这个奇迹一直延续至今。1990年代中期,“荒原七卷”[2]出版,杨志军将目光聚焦于人在自然中的生命体验,探索人类精神世界。客观看来,“荒原七卷”引起的反响有限,彼时的西部文学亮点是“陕军东征”,陈忠实、贾平凹等作家作品的光芒更盛。21世纪第一个十年,《藏獒》三部曲的问世又一次给杨志军带来了关注。“藏獒”是一个象征,杨志军以其彰显一种久违的激情与精神。从这一时期起,杨志军的创作逐渐从道德探索向信仰探索升华。稍后出版的《西藏的战争》写的是两种信仰的融合,这是第一次从信仰的角度来描述西藏历史,书写藏地文化精神。有关文明的书写与精神信仰的探索是杨志军创作的重中之重,其中包含着他对青藏高原文化精神的理解与认同,《雪山大地》便是一次集中深入的探索。

汉藏交融:一座厚重的文明之碑

阅读杨志军的作品,总会与一种深刻的东西相遇,能获得一种与自然、信仰、文明有关的真知灼见。《雪山大地》的深刻性首先在于对青藏高原上中华民族现代文明建设的书写与思考。杨志军深谙青藏高原的自然地理与其上各族人民的日常生活、精神信仰,他清晰而深刻地认识到一个问题,即汉藏两个民族在青藏高原上共同赓续着古老的高原文明,又赋之以新的文明之气,这一切当有人以文学的方式记录下来。于是,杨志军将笔力挺向青藏高原,刻绘出高迥壮阔的自然风景、汉藏人民的信仰与追求,以及他们的命运浮沉。《雪山大地》让人不止一次想到钱穆先生在论述中华文明时说的话:“罗马如于一室中悬巨灯,光耀四壁;秦、汉则室之四周,遍悬诸灯,交射互映;故罗马碎其巨灯,全室即暗,秦、汉则灯不俱坏,光不全绝。因此罗马民族震铄于一时,而中国文化则辉映于千古。我中国此种立国规模,乃经我先民数百年惨淡经营,艰难缔构,仅而得之。”[3]回望历史,会发现中华民族的文明之灯向来不止一盏,而是四方皆灯,交相辉映,藏族文明是其中尤为重要的一盏。文学是彰显文明之灯的重要方式之一,杨志军以自己的创作点亮了一盏中华民族现代文明建设的新灯。

杨志军现在虽然移居他乡,但经常回青海采风,对青藏高原依然有很强的精神归属感,一个重要的原因是他的父辈们在青藏高原上不断扎根,开拓了雪山大地上几乎所有的事业,与藏族人民一起播撒了新的文明的种子。他坦言,写《雪山大地》,最初是想以自己的经历为蓝本,写一家汉族人和一家藏族人数十年相濡以沫的历史。动笔后才发现,这不仅是他一个人的故事,“更是父亲和母亲的故事,是所有在青藏高原留下足迹、洒下血汗、度过青春乃至全部人生的父辈们的故事” [4] 。可以说,杨志军的父辈们是高原上政治、教育、医疗、经济等所有事业的拓荒者,他们与当地人一起创建了雪山大地上的第一所学校、第一座医院、第一家商店、第一家公司、第一座城镇。他们培养了新一代民族人才,让现代文明的观念根植于人们心中,让人们接受现代生活,展望未来的美好图景。

《雪山大地》开篇即写“我”父亲前往沁多公社蹲点,与公社主任角巴德吉见面的情景。角巴见父亲先不说蹲点的事,而是说自己一匹叫日尕的马在赛马大会上跑了第一名。这个对话貌似与正题无关,却埋下一个伏笔——后来父亲跑遍草原,往返于草原和城市之间全靠这匹马。紧接着,作者借角巴之口说出了父亲的与众不同之处,那就是父亲的藏语说得非常地道,连角巴都怀疑父亲到底是藏族人还是汉族人。父亲为此而得意,回答角巴的问题时连表情都变成了地道的藏族人,他告诉角巴,自己除了缺个藏族名字,其他的已经与藏族人没什么两样了。角巴就送了父亲一个藏族名字强巴,这是角巴去世的父亲和祖父的名字,也是他心中最尊贵的名字。角巴是藏族人,从他的角度来说,把自己父亲和祖父的名字送给一个汉族人,是对对方最大的尊重和信任。父亲是汉族人,接受过儒家文化的熏陶,从他的角度来说,必也,正名乎,名正则言顺,则行顺。自己已经完全像个藏族人了,再拥有一个藏族名字,就有了一种彻底融入藏族的意味。

这个叫强巴的汉族人,也就是“我”的父亲,是杨志军父辈们的一个缩影。他一到沁多就不顾一切地开展工作。新中国成立后对青藏高原上人民生活的影响是巨大的,一夜间要从农奴社会进入社会主义社会,势必要发生脱胎换骨的改变,最艰难的不仅仅是生活方式的改变,而且是精神世界的改变。中国文明历来有一个特点,就是社会生活的政治化。社会生活中的问题最终都离不开政治,解决社会生活中的重大问题,都要通过政治,因此,社会生活中各种事件的意义也要归结到其政治意义上。所以,父亲到沁多草原的第一个工作内容就是政治层面的,蹲点工作是当时的一个重要方式,因为蹲点,他遇到了桑杰。

桑杰第一次见父亲时,行的是旧社会下人见到老爷的礼节,父亲慌忙下马,还他一个礼,吓得桑杰连连后退。即便角巴让桑杰坐下,他也不敢坐。这个细节貌似只是当时的日常生活,实则寓意深远。角巴原来是部落头人,新中国成立后变成了公社主任。桑杰对角巴的态度中有尊重,也有畏惧。这一幕是通过父亲的视角来叙述的,之前是第三人称叙述视角,桑杰出现时发生了转换。《雪山大地》的叙述视角时常在转换,这转换是了然无痕的。在这一点上,杨志军举重若轻,有四两拨千斤之感。父亲希望知道新旧社会在桑杰和赛毛心里有什么不同,就问他们。桑杰对此认识并不清晰,说:“过去的牛羊是部落的,现在的牛羊是公社的,公社是角巴主任的。角巴主任说啦,‘主任’是比‘老爷’更好的人。”[5]父亲再问他们还有什么期待时,他们说没什么了。可想而知,一个刚刚从农奴社会过来的地方,要建设新的现代文明谈何容易。这个时候,汉族干部要做的,首先是和藏族人民融为一体。于是,与藏族人没什么两样的父亲开始了藏区的工作,他与藏族人一起艰难奋斗,新旧社会的不同在小说中逐渐呈现了出来,角巴虽然在沁多民众心中有威望,但出身原因导致他失去了公社主任一职。父亲虽然认为角巴是公社主任的不二人选,也只能想其他办法,在经历了一系列的努力之后,原本一无所有的桑杰成了新的公社主任,这在过去的农奴社会是绝无可能的。从角巴的角度来说,之所以能接受桑杰接替他,是因为桑杰成了自己的女婿。

杨志军的高妙之处就在于此,他以小说揭示出一个现代文明建设的重要命题——青藏高原上建设现代文明的过程是汉藏文明相互交融、彼此成就并形成新的文明的过程。于是,就有了父亲出现生命危险时,赛毛舍身救父亲的故事。赛毛离开人世后,父亲把赛毛失语的孩子才让带回城里,一家人带他治病。“我”是个汉族孩子,却更喜欢草原,长期在草原上生活,一到草原就感觉真正回了家。《雪山大地》中,隐喻随处可见,这两个家庭分别来自汉族和藏族,他们彼此交换了生命,交换了孩子,自然血脉相连,他们的命运象征着汉藏两个民族在新社会的命运与文明境遇。

沁多的一切开始朝着现代文明的方向走,父亲的奋斗方向由政治转向教育,他白手起家,在角巴和众人的帮助下,在草原上办起了第一所学校——沁多小学。这中间的艰辛可想而知,尤其是一开始,许多牧民不理解教育的重要性和意义,不希望自己的孩子去学校接受现代教育。在父亲的努力下,沁多小学的孩子考出了全省第一名的成绩,震惊了省内教育界,现代学校教育终于在沁多草原得到了认可。除了教育落后,沁多的医疗状况也非常差,有许多得了麻风病的人被集中隔离在生别离山,生活状况惨不忍睹。当时的青藏高原上还有人不断感染上麻风病,“我”的母亲是一名医生,她救治了许多人,被藏族人称作菩萨,后来又与大家一起建起了沁多的第一座医院。不幸的是,母亲行医时感染上了麻风病,最终因为劳累过度而离开人世。沁多的经济也在父辈们的努力下向前发展,“沁多贸易”只是一个开端和象征。虽然沁多只是青藏高原上一个很小的地方,但这里的一切就是青藏高原上现代文明发展的一个缩影。

从《雪山大地》的故事中可以看出,青藏高原上现代文明的发展过程有明显的连续性。青藏高原上如此,其他地方也有类似的情形,在社会发生根本性的变革之后,文明的道路不会突变式地完成,而是以一种连续性的方式逐渐发展。有关中华文明的连续性,张光直曾有专论,他认为中国古代文明最令人注目的特征是在一个整体性的宇宙形成论的框架里创造出来的,“中国文明,以及其他相似的文明产生的特征,是在这个产生过程中,意识形态作为重新调整社会的经济关系以产生文明所必需的财富之集中的一个主要工具”[6]。这种连续性导致青藏高原进入新中国后,旧时代的文明不可能立刻消失,新的现代文明只有在父辈们的努力下才能被逐渐建设起来,意识形态对社会经济与文明的调整只能逐步实现。比如角巴,原来是部落头人,是桑杰、赛毛等人心中的老爷,新中国成立后,他成了公社主任。上级领导觉得不妥,想换人,可父亲却觉得一时之间没有比角巴更有威望、更有工作能力的人接任。政治环境的变化会对社会生活各方面产生影响,尤其是新政策的实施会对人们的生活产生巨大影响,因为这是重新调整社会经济关系的一个重要途径。青藏高原的人们如何适应巨变后的社会生活,社会生活改变后,人们又如何实现自己的追求,父辈们为青藏高原付出的一切意义何在,这是杨志军写《雪山大地》的一个初衷。

雪山大地:精神信仰的深度探索

如果一直关注杨志军的创作,就会发现从《藏獒》起,有关精神信仰的探索成为杨志军探索世界与存在的一道门,这是一道窄门,但透过它可以清晰地看到青藏高原上人们的生活本质与精神信仰。在青藏高原上,即使在很世俗的生活中也会有信仰存在,这信仰并非指某种具体的宗教或教派,而是人在天地间的一种精神信仰。在杨志军看来,“人可以没有宗教,但不能缺少信仰。不是说皈依了宗教就等于有了信仰。皈依宗教是寻找一个集团,而皈依信仰才是真正的精神出路。我们这个时代并不缺少宗教,而缺少真正的信仰。我们需要一种更加大众化和具有普照意义的道德信仰,一种博爱、泛爱、兼爱的信仰”[7]。从某种意义上说,世界上所有的信仰在起点和终极目标上都是一致的,这也是杨志军一直想对世界说明的问题。杨志军对整个精神信仰的探讨已经很完整,他说:“我迅速走过了托尔斯泰、雨果、陀思妥耶夫斯基他们走了一生的心路历程,我把他们的探索完全中国化了。这不是说我比他们高明,而是我站在了巨人的肩膀上。”[8]杨志军将托尔斯泰等作家的精神信仰探索进行了中国化处理,具体落在了青藏高原上,到目前为止,这种探索最完整也最重要的是《雪山大地》,在这部作品中,信仰的名字就叫雪山大地。

当然,雪山大地首先是青藏高原上的一个客观存在。青藏高原上的山脉雄奇壮美,有祁连山脉、昆仑山脉、念青唐古拉山脉、冈底斯山脉、喜马拉雅山脉,还有喀喇昆仑山脉、横断山脉,这些高大巍峨的山脉是青藏高原上独有的景观,也可以看作青藏人民的生存空间。若杨志军对它的书写停留于此,那就很难获得更深远的意义,只有将雪山大地上升到信仰的层面上,它才拥有无可替代的价值与意义。小说中的雪山大地首先是藏族的民间信仰。藏族民间信仰的历史非常悠久,其源头可以追溯到万物有灵的观念。古老的原始信仰在藏族信仰史上留下了深刻的文化心理积淀,自然与灵魂、图腾、祖先一样,都是藏族人民重要的崇拜对象。“藏族的民间信仰主要是藏传佛教和苯教。苯教是西藏的原始宗教,其特点是自然崇拜。公元7世纪佛教传入西藏,苯教逐渐衰弱。”[9]时至今日,对自然的信仰与苯教、佛教的信仰在藏族民间是并存的。在藏族人心中,雪山与大湖都是神圣的,尤其是雪山。在他们看来,任何一座雪山都有神灵居住,或其本身就是神灵的化身。神圣的雪山拥有极大神威,他们对此深信不疑。神圣的雪山是藏族人的朝圣之地和朝拜对象,在特定的日子里,他们会携带行装、食物和炊具,磕长头、转山朝圣,以表达心中的虔诚,达到祈福消业的效果。

《雪山大地》中的故事发生在阿尼玛卿山脚下,阿尼玛卿山是藏传佛教中著名的圣山,山上的阿尼玛卿山神也是藏传佛教中具有极大神力的山神。藏传佛教有庞大的山神体系,在藏族民间有四大神山的说法[10],其中就有阿尼玛卿山。也有学者根据藏文史料提出,藏地有九大山神,是“世界形成之九神”,构成了藏族山神体系的核心,其中有玛卿伯姆热(rma-chen-spom-ra),即阿尼玛卿山。[11]在了解这样的一种文化背景后,就会对小说中的雪山大地与信仰、命运的书写有更深的认识。第一章“野马雪山”中,父亲在回忆起当初与桑杰的巧遇时发出了对命运的慨叹:“所有的偶然都带着命中注定的意味,缘分在它一出现时就带着无法回避和不可违拗的力量,点亮你,熄灭你,一辈子追随你,这还不够,还要影响你的所有亲友、所有后代。”[12]这里对命运的认识不是消极的,而是强调了一种偶然性。因为父亲和角巴在那一刻遇到的不是别人,而是桑杰,然后才有了桑杰的妻子赛毛舍身救父亲,父亲一家为他们的儿子才让治病等曲折动人的故事,以及这两个家庭成员的命运起伏。

杨志军在《雪山大地》中的叙事非常从容,尤其是讲述重要的人与事时,往往用了平常的笔调,越是如此,越能引起人的重视。作为信仰的雪山大地第一次出现,是在讲述桑杰的出身时自然而然带出的。桑杰是个孤儿出身的塔娃。塔娃是草原上的流浪汉、卑贱者,一无所有,只能四处乞讨或者给阿尼琼贡干零活,打短工。这一笔叙述对象的转变非常自然,由桑杰提到了阿尼琼贡,然后就出现了对这部小说来说非常重要的存在:雪山大地。杨志军这样写道:“阿尼琼贡意为鹫峰,是阿尼玛卿草原人人注目的地方,它有一座远近闻名的古老祭坛,专门用来祭奠藏族人最原始的自然崇拜——雪山大地。”然后,杨志军笔锋一转,再来讲述桑杰与赛毛的故事。桑杰在这里遇到了同样是塔娃的赛毛,两个命运相似的人走到了一起,在此生儿育女。因为这里本是神圣的祭祀场所,所以桑杰和赛毛在这里只能偷偷摸摸的,直到有一天他们被一个叫官却嘉阿尼的修行人发现。官却嘉阿尼很是吃惊,脱口而出:“雪山大地啊,鹫峰顶上也住起了人?下面是阿尼琼贡,上面是天,你们在这里吃喝拉撒就不怕惊扰了山神?”[13]需要注意的是官却嘉阿尼这里说的第一个词——雪山大地,这里的雪山大地显然是天的意思。杨志军以不着痕迹的方式告诉读者,雪山大地是藏族人最原始的自然崇拜,也是天。同时也告诉读者,小说为什么以雪山大地为题。紧接着,官却嘉阿尼让角巴收留了桑杰一家,虽然角巴给他们的条件相当于草原上的高利贷,但他们还是很高兴,因为他们成了牧人,牧人是人,塔娃是死了无处可去的孤魂野鬼。赛毛高兴的是他们的三个孩子可以在草原上自由奔跑,再也不必躲在山洞里怕人看见了。

赛毛在小说中出现的时间并不长,但给人印象却很深刻,她心中有杨志军所说的博爱与兼爱。她对父亲这个公家人一开始多少是有些隔膜和敬畏的,但当看到父亲跪拜那个象征着雪山大地的宝贝阿尼玛卿雪山的糌粑团后,立刻把他当成了家里人。当父亲帮她卸下沉重的水桶时,她喘着粗气说:“强巴科长啦,雪山大地保佑你。”[14]父亲立刻意识到赛毛态度转变的原因,之前她不让父亲帮忙,是因为在牧人的观念里,外人动过的家具和用具会沾染邪气;而现在,父亲和她们一家人一起拜雪山大地、念祈福真言,就成了和他们共同沐雪山之光的亲人。父亲用《卖报歌》的调子唱六字真言,他们的孩子也和父亲一起唱,老大索南平措还说这样唱雪山大地就能听见。在青藏高原,共同的信仰是成为一家人的必要前提。父亲之所以能融入桑杰一家,是因为他对雪山大地的虔诚。桑杰一家真诚地为父亲祈福,希望雪山大地保佑他。赛毛不善言辞,但她有信仰,当父亲出现生命危险时,她毫不犹豫地舍弃自己的生命救了父亲。赛毛活着时天天都在为失语的儿子才让祈祷:“才让会说话,将来骑大马,穿金纱。”赛毛死后,父亲第一次离开这片草原时要带走才让,在西宁城里找最好的曼巴为他治病。父亲对桑杰说:“你放心,你们的孩子也是我的孩子。”[15]桑杰同意了。后来,才让不但恢复了健康,在西宁城里接受了很好的现代教育,还留学海外,获得了斯坦福大学的博士学位。这两个家庭之间建立情义并血脉相连的基础就是他们共同的、具有普照意义的道德信仰,一种博爱、大爱的信仰。

这种博爱、大爱正是《雪山大地》直击人心的闪光点,也是父辈们为了建设青藏高原而奉献自己的一切乃至牺牲的一种信仰。他们未必像藏族人一样去祭拜雪山大地,心中却藏着对雪山大地与其上人民的大爱,为建设青藏高原的现代文明奉献牺牲,毫无怨言。母亲的病快要痊愈时太过劳累,死于高寒缺氧导致的心肺畸变;父亲也因为高寒缺氧死在高海拔的阿尼玛卿草原。才让拿到斯坦福大学的博士学位后本来留在斯坦福大学从事物理研究和教学,但父亲要他回到阿尼玛卿草原,他就回来了。他回沁多后拼命工作,忽略了自己的心脏承受能力而猝死在办公室。王石主任退休不久就坐在了轮椅上,只能被人推着。从这个角度看,《雪山大地》中人们的信仰是理性的,而非盲目的,他们将爱奉献给了青藏高原上的人民,而非某一个体。如果说赛毛和桑杰等人的大爱是一种建立在宗教,也就是雪山大地的信仰基础上的,父亲、母亲和才让等人的大爱则是建立在一种理性基础上的,他们并不会像赛毛和桑杰一样每天去跪拜雪山大地,但心中却怀着对这片土地深沉的爱,为了建设这片土地甘愿付出一切。

父亲一开始跪拜雪山大地是出于对桑杰和赛毛的信仰的尊重,就学着他们的样子跪拜,这也是融入藏族人民的一种最好的方式。雪山大地在他心中是具象的,是野马雪山的样子,是阿尼玛卿草原的样子;雪山大地在他心中又是抽象的,他不顾一切地努力奋斗,为的是让沁多的孩子接受更好的教育,人民过上更好的生活。最后,他死在去野马雪山的路上。当车开到能看见雪山的地方时,他开始步行,在他看来,这个地方要一步一步走过去,坐车的话他心里不安。他说了这样的话:“我在心里敬畏雪山大地,跟朝拜是一个样子的,所以不光是今天,我时时刻刻都在朝拜,说到底,工作就是朝拜,需要虔诚,还需要一丝不苟。”[16]父亲朝着雪山走了半个小时后,突然坐在了草地上,再也没有起来。这个细节是一个象征,父亲和他们这一代人走在属于自己的朝圣路上,即走在建设青藏高原的现代文明的路上,为此奉献了一生。行笔至此,杨志军也实现了他的初衷。杨志军的创作中有精神信仰的支撑,在精神层面上,他是一个信仰者;在写作层面上,他又是一个有思想和情怀的作家,一个当代知识分子。

诗性品质:现实主义小说的新气象

杨志军在创作《雪山大地》时坚持了一种鲜明的现实主义立场,小说客观反映了青藏高原上数十年的社会变迁和人民生活天翻地覆的变化。《雪山大地》中的人和事来自杨志军的生命记忆,小说中的父亲和母亲有作者父母的影子。杨志军的父亲曾在一家破旧的马车店里参与创办《青海日报》,经常一去草原就是几个月,在牧区开展工作。杨志军的母亲是青藏高原上新中国培养的第一批医生,也经常去牧区行医。他本人从小经常随父母一起去牧区,在那里学习藏语、吃藏餐、与牛羊一起游走于草原,高原上的自然风貌、民生民俗、人们的生活细节与精神信仰都是他最熟悉不过的。他也曾强调过这部作品的现实主义特质:“《雪山大地》是我对父辈生活的一种总结,这段生活很多都是我的亲身经历或者是部分亲历,这样的状态更多消解你的虚构,直面你的现实,从真实角度去写发生过的历史事件、家庭事件,用现实主义的角度表达生活。在我的作品里,现实主义在《雪山大地》体现得更充分一些。”[17]他还用了“生活流”这样的概念来定义这部作品。文学作品的内容确实来自作家对客观现实的反映,但这反映中有作家对客观现实的超越,文学艺术审美中必然包含着主观辩证法。正如乔治·卢卡契在论述文学的现实反映特征与艺术家的主观成分时所指出的,“在意识对现实的反映中就进行了一种决定人与周围环境之间相互关系的选择。也就是说,某些作为基本的要素得到了强调,而其余的则完全或至少部分地被忽视、被排斥到背景中去”[18]。由于作家的不同,即使书写同样的对象和内容,产生的效果必定不同,在杨志军这里表现为:在《雪山大地》这样一部典型的现实主义长篇小说中,张扬着一种罕有的诗性,这诗性源自青藏高原上的景与物,源自藏族人的歌声,源自扎西德勒——藏族人民最美好的祝福,它们作为一种诗性的存在已经刻在杨志军的灵魂深处;与此同时,这诗性也来自杨志军独特的创作个性与诗性的思维方式,它们共同实现了诗性品质与现实主义手法的融合,彰显出现实主义长篇小说新的美学气象。

青藏高原整体海拔高,生存条件不佳,尽管如此,生活在这里的人们心中却流淌着诗性,他们看雪山大地时,看到的是诗;他们面对生命中的悲欢离合时,唱出的是诗。《雪山大地》中对风景的描写引人注目,这也是小说中诗性品质的一个重要构成。杨志军拥有一种能力,能通过对高原风景的描写让读者感知人物的思想,在这种情境下,他往往不直接对风景进行描写,而是从人物的思想和情绪出发,通过身处其中的人物的眼睛观察、书写,风景的可能和意义也就显现出来了。《雪山大地》中,不同情境下人的心情不同,风景描写也完全不同。小说中第一次出现风景描写在第一章,父亲与桑杰一家前往沁多南部的野马滩,太阳正在西斜,阳光迎面照射,一行人赶着牛羊,带着藏獒前行。杨志军写道:“正是夏花盛放的季节,蕊红瓣白的点地梅左一片右一摊,像铺满了不规则的花地毯。一簇簇的红景天升起来,绿的花苞、红的花蕾、白的花瓣,恣意地烂漫着,不时地阻断着路,让人不得不绕来绕去。而在通往远处雪山的高地上,金灿灿的九星花漫作了河,开阔的河面上飞翔着四五只鹰,可以想见那儿的花海草浪里正在蹦跳着旱獭和野兔、雪貂和马鸡。”[19]这一段风景描写放在整个中国当代文学的风景描写中也堪称经典。这里的风景是通过父亲的眼睛来观察的,父亲当时对未来的工作充满期待与信心,心情好的时候看到的风景自然不同。杨志军接着写:“一行人赶着牲畜在如诗如画的景色里跋涉,走到天黑就歇下了。”如诗如画,是小说中的父亲感受到的,也是作者曾经感受到的,更是读者感受到的。好的风景描写是共通的,可以让读者“从一片景观之中——也就是说在物品和意象的包围中——感知主人公的各种思想和感觉”[20]。杨志军的风景描写更多给人一种图景想象,而不是文字和词语想象。这样的风景描写在《雪山大地》中不时出现,共同构成了青藏高原的雄阔图景,也揭示着人物在不同情境中的情绪和思想。

景与物总是分不开的。雪山大地上的动物在杨志军笔下都是有灵性的,小说中最具灵性,也最亮眼的是红骏马日尕。可以说,没有日尕,父亲在草原上的工作就无法正常进行。小说一开始,就通过角巴之口说日尕在赛马会上得了第一名,当时日尕并没有出现。很快,日尕就被角巴送给了父亲,这是日尕第一次正式出场,作者通过父亲的视角对日尕进行描述,父亲看见“一匹红亮红亮、精神昂扬的高头大马”[21]。父亲是懂马的,他不由连声称赞好马。这个时候,杨志军才告诉读者,“日尕”是见了喜欢的意思,父亲对日尕的喜欢带着情不自禁的冲动。第十二章“赛马会”中,日尕又一次得了第一名,关于赛马的故事似乎应该到此结束,然而,杨志军却写了一个意味深长的情节,让日尕与摩托车比赛,日尕的速度自然不能与摩托车相比,它几乎要哭了。父亲安慰它,让它明白那是冰冷的机器,于是,日尕明白了,把赛跑变成了追逐,追逐是一种甘于落后的奔跑。这个细节与其说是一匹骏马与机器的赛跑与追逐,不如把它看成游牧文明与现代文明的角逐与适应。杨志军在写日尕时不惜笔墨,小说第十六章题名就叫“日尕”,这在一部现实主义的长篇小说中有些出人意料,但细想又觉得合情合理。沁多草原先是出现严重雪灾,紧接着又出现了马群混群事件,日尕是前所未有的大马群中的头马。因为阿尼玛卿草原沙化严重,所以日尕带着大马群离开了草原,去了丹玛久尼。日尕在小说中的重要性不亚于人,它是一个形象,也是一个意象,不时在眼前越过,给人留下不可磨灭的印象,这种深刻性超过了故事本身。

《雪山大地》中的大量藏歌也是其诗性品质构成的一个因素。藏族人本来就喜欢唱歌,歌声可以表达他们的信仰与日常,悲苦和欢喜。小说中第一个唱歌的人是赛毛,她唱的第一首歌的内容是苦难。她的歌声打动了父亲,父亲从中感受到了一种来自骨子里的力量,一种把苦难从过去延伸到现在又推及未来的力量。赛毛只唱了三首歌就离开了人世,她唱的最后一首歌是为父亲祈福的。父亲为了工作不听劝告打马而去,赛毛唱歌为父亲祈祷:“送一团糌粑给走的人,/路途遥远要小心,/祈求雪山大地保佑你,一路高兴一路顺……”[22]这也是雪山大地第一次正式出现在歌声中。因为遗传的缘故,赛毛的三个孩子的歌喉都是一流的,他们唱的歌也是小说的重要组成部分。赛毛的女儿仁青梅朵的歌声尤其动人,她在医院给母亲唱歌的情景让人难过,也让人难忘。母亲不愿让亲人看到自己得病后的惨状,也担心传染,不给梅朵开门。梅朵就唱起了《赞美阿妈》,她先唱,病人和医护人员跟着她一起唱,唱了一遍又一遍,直到泣不成声。《雪山大地》中的歌声在表现日常生活时是欢欣的,面对生离死别时则是极尽悲痛的。小说中出现大量的歌,是一种比较传统的写作方式。在一个过分关注叙事技巧的时代,许多小说家已经没有了这样做的勇气,但杨志军从来都是我行我素,何况青藏高原上的生活本就如此,许多时候,人们觉得内心的情感太过丰盈,用言语表达不如用歌声去表达。这就是杨志军所说的“生活流”,生活本身充满了诗性,把它直接呈现出来,文字也自然充满诗性。

《雪山大地》中处处张扬着诗性的美学。就美学概念本身来说,有关它的理性的概念逻辑系统是建立在西方传统哲学、逻辑学基础上的,但东方美学同西方美学在审美观念等方面都存在着较大的差异,“‘诗性的思维’方式是东方美学最突出的特点”[23]。诗性的思维意味着面对自然和万物时来自本心的一种反应,即一个人凭先天的智慧将他内心感受到的东西清晰地表达出来。在某种程度上,它是一个人对世界万物的天然的激情。在《雪山大地》中会遭遇一种久违的激情,这激情带着诗性而来,激荡人心。小说共十七章,每一章都由四句诗开篇,这四句诗中都有一个词:扎西德勒。扎西德勒是吉祥如意,是藏族人最美好的祝福。当杨志军在《雪山大地》中反复吟唱这四个字的时候,他赋予了扎西德勒新的、与众不同的内涵与诗性。扎西德勒首先是祝福。“向上的路接着冰白与蔚蓝,/生命的制高点如此地光亮啊,/爱与太阳追踪而来,/向他说一声扎西德勒。”这是第一章“野马雪山”的开篇诗,前两句诗意地拉开雪山大地的画卷,第三句的“爱”与“太阳”以加速度的方式同时扑面而来,一虚一实。第四句是祝福,这祝福是给“他”的,“他”可以被看作小说中的父亲,也可以被看作高原上奋斗了一生的父辈们,更可以被看作青藏高原/雪山大地本身。其次,扎西德勒是爱,是爱情,更是人间大爱。第三章“藏袍与糌粑”的开篇诗中,“一只白鹿站在覆雪的山巅……它让扎西德勒变成爱的代言”,这一章里,父亲开始创办沁多地区的第一所学校沁多小学,这显然是大爱。第十七章“雪白”的开篇诗最后一句直接抒情:“那永不放弃的爱念——扎西德勒”。最后,扎西德勒代表着青藏高原的精神。第七章“生别离”中有一句“你是扎西德勒的故乡”,扎西德勒四个字来自青藏高原,它所代表的精神也来自这里。第十五章“丹玛久尼”的开篇诗是杨志军以诗歌的方式对父辈们在青藏高原上建设现代文明精神的致敬:“我看到无数人的脚印,用优雅的弯曲,/在大地之上描画层层叠叠的扎西德勒;/我看到扎西德勒的风姿,以爱的速度,覆盖着我们的地球不漏掉每一寸土地。”至此,扎西德勒获得了诗一般的多重隐喻。

杨志军心中的诗性来自青藏高原,那里山岳高迥,众神之山上千年古雪映照,草原无边,随着季节枯荣,万物在雪山大地上生长。不论杨志军身处何方,当雪山大地上的每一个新的季节来临,他都与高原上的人一样,要唱出心中的扎西德勒。《雪山大地》是他内心诗性的一次流淌,是他为青藏高原和高原上的人们唱出的最深情的扎西德勒。

《雪山大地》以野马雪山开篇,以野马雪山广场上人们的祈福结束。杨志军在小说结尾处写道:“人应该怎样做才能称其为‘人’呢?”“我想我已经退休,不再是校长,有的是时间,为什么不能写出来呢?”[24]这是小说中的“我”的话,更像是作者的话。这个时候,合上《雪山大地》,再看它的封面,朴素中多少有些悲壮:一人一马行于苍茫的雪山大地间,似乎无声,似乎一场大风雪就要来临。这人是小说中的父亲,骑着日尕奔向雪山;这人是杨志军,骑一匹像日尕一样的骏马,打马过青藏,看雪山大地,见高原上的人与物。马蹄不知疲倦地奔跑过草原,杨志军不知疲倦地写下所见所感、所爱所思,故他的文字里有雪山大地、有汉藏民族,以及父辈们用生命点亮的一盏中华民族现代文明的新灯。

注释:

[1]《环湖崩溃》载于《当代》1987年第1期,《海昨天退去》载于《黄河》1988年第4期。这两部作品曾经产生较大反响,分别获得《当代》文学奖、文汇全国文学新人奖。

[2] “荒原七卷”包括《失去男根的亚当》《江河源隐秘春秋》《环湖崩溃》《苍茫唐古特》《圣雄》《艳龙》《天荒》,1994年由敦煌文艺出版社出版。

[3]钱穆:《国史大纲》上册,商务印书馆出版2011年版,“引论”,第14页。

[4]杨志军多次表达过自己对参与青藏高原现代文明建设的父辈们的敬意,此处引文是他在获得第十一届茅盾文学奖后,接受《光明日报》记者采访时的话。见刘江伟、饶翔《杨志军:深情书写草原牧区的山乡巨变》,《光明日报》2023年8月12日。

[5]杨志军:《雪山大地》,作家出版社2022年版,第9页。

[6]张光直:《连续与破裂:一个文明起源新说的草稿》,《中国青铜时代》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第492页。

[7]傅小平:《杨志军:皈依信仰才是精神出路》,《文学报》2010年8月26日。

[8]杨志军、臧杰:《人格·信仰·天赋——杨志军访谈录》,《百家评论》2014年第2期。

[9]旦增卓嘎、平措卓玛、陈金龙:《中国民俗知识西藏民俗》,甘肃人民出版社2008年版,第115页。

[10]一般来说,藏地的四大神山指西藏的冈仁波齐、云南的梅里雪山、青海的阿尼玛卿和尕朵觉沃。

[11]勒内·德·内贝斯基·沃杰科维茨:《西藏的神灵和鬼怪》,谢继胜译,西藏人民出版社1993年版,第240页。

[12]杨志军:《雪山大地》,第4页。

[13][14][15]杨志军:《雪山大地》,第7~8、11、19页。

[16]杨志军:《雪山大地》,第658页。

[17]米荆玉:《杨志军:在高原与大海之间锤炼生命》,《青岛日报》2023年8月14日。

[18]乔治·卢卡契:《审美特性》第一卷,徐恒醇译,中国社会科学出版社1986年版,第299页。

[19]杨志军:《雪山大地》,第6页。

[20]奥尔罕·帕慕克:《天真的和感伤的小说家》,彭发胜译,上海人民出版社2012年版,第83页。

[21][22]杨志军:《雪山大地》,第20~21、14页。

[23]邱紫华:《东方艺术哲学》,武汉大学出版社2017年版,第21页。

[24]杨志军:《雪山大地》,第672页。

本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第12期

张晓琴,文学博士,北京师范大学教授,国际写作中心主任助理。中国现代文学馆特邀研究员,北京大学中文系博士后,中国当代文学研究会理事。主要从事中国当代文学研究与批评,闲时写诗著文。出版有《中国当代生态文学研究》《一灯如豆》《大荒以西》《直抵存在之困》等著作。主持国家社会科学基金项目等项目。曾获“唐弢文学奖”“敦煌文艺奖”“黄河文学奖”等奖项。