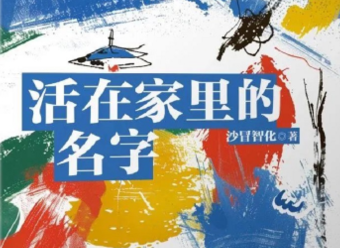

作者:李静 出版社:作家出版社 出版时间:2023年11月

阳光倾泻而下,留在树木、花朵以及行走的人身上,树在树下乘凉,花于花中芬芳。鸟雀鸣叫声,水流汩汩声,风过树叶簌簌声,人坐在石头上的聆听声、叹息声……此刻,万物的声音都在大地上汇集。

——选自李静散文集《青色书》

这些年,李静用文字搜寻着精神的港口和内心的海岸线,编织着逝去岁月在记忆中的星星点点,记录着眼前的风景和当下的生活。流动的文字中,她交付着自己的喜怒哀乐和万千思绪,那些鲜活游动的层次在散文集《青色书》中展开,那些生活深处的邂逅在《青色书》中赋形。这本散文集是她写作中生活的部分,也是生活中写作的部分。

李静的散文展现着大自然的壮美。透过《高原里》《小满时节》等篇章,读者可以发现,她用充沛的体力踏遍河湟谷地和青藏高原腹地的山川丘壑,鹞子沟、北川河、北山、老爷山、祁连山、南迦巴瓦,都曾留有她在某个时刻的脚印。她像收到大自然的某种密语式召唤,去寻找大山高处的紫色杜鹃、深处的罕见松茸。她会留心途中的一朵花、一滴露水、一缕清风、一位老者,全身心感受世界万物,用文字表达自己的感受。她说,“生动的大地,不叫任何劳动落空”;她也说,“生动的大地,自身就是一个真理”;她还说,“视野所能及的人和物,似乎还有更大的力量存在,就在身旁,沉默不语”。这些文字是自然景观与作者个人情感的相互交织,是一种内心与外界的微妙辩证。显然,李静是一个遵从自我内心的人,写作之于她的意义就在于——文学是一种表达生活、审视生活的方式。

在李静眼中,生活与自然息息相关。所以,她会把对大自然的观察和认识展现得灵巧而细腻,甚至会遵循母亲的生活轨迹,建造自己的“大自然”。《想要一片花园》中,她描写母亲浪漫的生活情致,哪怕现实充满艰辛和劳碌,母亲也会尽己所能种上朴素的花花草草。艰辛劳作中,那些绚烂的花朵是母亲对明亮日子的邀请。生活有苦有乐,花园有大有小,母亲的心愿透露着日常生活的文化意义,也在潜移默化中影响着李静的志趣。当李静“想要一片花园”,用西红柿、小油菜、绿薄荷、蓝雪花装点自家阳台的时候,她不只是在效仿母亲的闲情雅致、延续母亲的浪漫唯美,也是对母亲厚德教养的感怀、深厚恩情的致敬。

李静以自己的方式感受生活,又以莫大的温情回馈生活。比如《里奥是只狗》中,她替女儿照顾小狗,却不忍心将小狗的死讯告诉她,原因在于自己年少时曾经历小狗赛虎去世的伤痛。种花草和养小动物让她观察到万事万物的暂时性,或许正由于此,李静对行走大自然乐此不疲,也好像受到大自然的启发,把自己的花园打理得井井有条、乐趣横生。

李静的文字展现了她体验到的丰富生活。《风吹彻》中,她笔下的海西迥然于丰饶的河湟谷地,亦不同于巴塘草原、山丹林场,是青藏高原没有被高度驯化的大自然。艳丽的果子和紫花苜蓿与朋友的热情和陌生老人的友好相匹配,也为更大的力量而繁盛。“5月,海西以西,一大群人努力地将盐碱地变成高标准农田,用来种植紫花苜蓿。”海西似乎成为一种具有审美和精神内涵的地理学概念,而李静正带领读者走进她写作的景观深处。

李静认同生活的世俗性,所以会把回忆的目光投向成长过程中遭遇的人和事。如守护果树的树和草儿、结巴的五十二和大舌头的六十五、裹小脚的大妈和爱喝酒的父亲,都被她概括为“无名之辈”。李静不惜笔墨描写他(它)们、讲述他(它)们,配合着“从前慢”的节奏。她要寻找一切具有生命力的人和物,在她的描写中,这些人或物都具有某种永恒性、持久性,如静物一般保存在记忆的深处。就像母亲心心念念的风雪大衣,自己年少时来来回回的老院子、新院子,年根儿的娱乐——秋千荡,皆是过去年代的真实。

李静的写作基调是青色的,有悲伤亦有欢乐;她的写作底色是深情的,她用文字表达自己、实现自己。

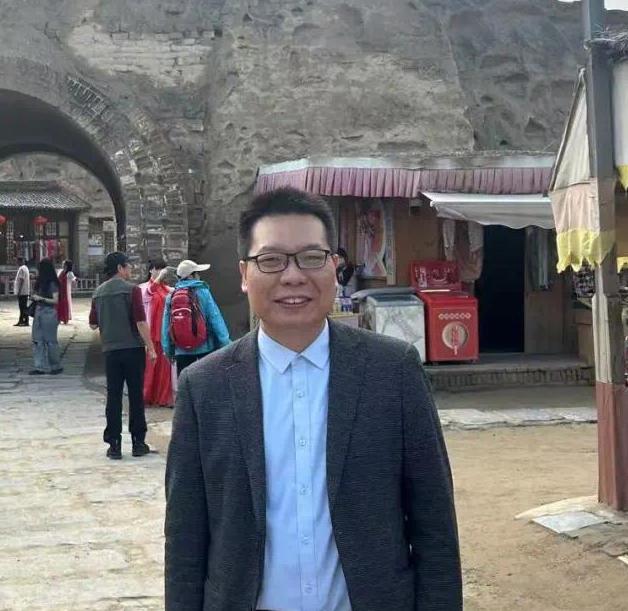

李静,女,藏族,青海省民和县人。中国作协会员,鲁迅文学院高研班学员。在《十月》《中国作家》《民族文学》《作品》《当代人》《解放军报》《青海湖》《西藏文学》《时代文学》等刊物发表作品,获第十届长征文艺奖。

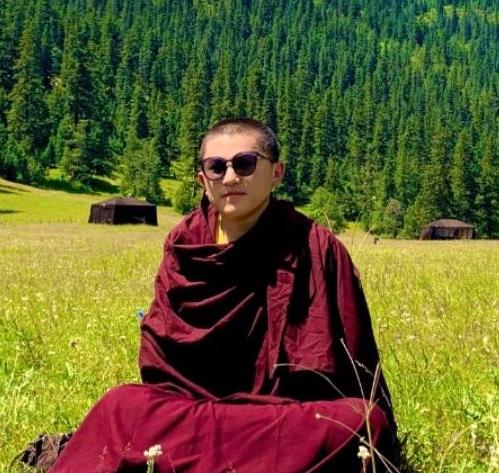

祁发慧,女,文艺学博士,副教授,硕士研究生导师,青海民族大学文学与新闻传播学院,主要从事文学批评与文化研究,发表学术文章三十余篇。