尼玛潘多的小说创作,擅于在真实的历史背景中描绘人们的日常生活,重视自然环境和人文风俗的点染,以人物性格的刻画来揭示内心世界,尤其是叙述者内省的心理无意识,形成了基于女性视角的家园如梦的叙事特色。长篇小说《在高原》从茹玛家族四代人的命运和个人情感的书写,再现了近百年来高原人精神的坚守和生活的变迁,特别是从朗杰多吉和白玛措吉视角交错的叙述中烛照出每一个人的家园情怀,深切观照个体力量无法把握的现实命运,以及精神与心灵的困境。

一、生存环境和人文风俗的日常书写

尼玛潘多通过对日常生活和家庭伦理的叙事观照,不断探寻西藏人文地理的多样性书写和原生态表现。青藏高原多样的地理环境和深厚的文化底蕴,浸染并影响了西藏作家的作品内涵及叙事风格。当代不少“用汉语创作的藏族作家,以自我和他者合和的双重文化身份,在汉藏文化的交叉边缘地带,建构着民族文化的另一种话语叙事形态。他们笔下的民族文化不再是为迎合客体视角的审美习惯而制造出肤浅的民族符号来满足陌生化期待,他们的叙述与表达,使话语霸权下被遮蔽甚至被歪曲化的‘自我’得到了还原和真实显现的机会”。作为一名记者的尼玛潘多,在小说创作中多了一些现实关怀,其家园想象和还原“自我”的日常叙事具有真实的历史内涵和独特的生活体验。她自己也说:“我希望自己的小说,让人们在神秘之外,看到一处充满烟火气息的地方。”犹如《红楼梦》梦境写真的雅俗共赏,《在高原》既有人文风俗的日常描绘,又有生存环境的真实写照,在历史风云的勾勒中讲述普通百姓的生活故事和家园梦想。

小说以海拔4000多米的塔金为主要地理背景展开故事,又追溯了东孜、拉萨等地的日常生活和人文风俗。白玛措吉大学毕业没能留在父亲的梦里家园拉萨,父亲朗杰多吉的念想和希望落空。小说从塔金特别的天气写起,以环境描写烘托人物心理:“迎接春天的日子,是塔金的风季。这是一段难熬的时光。无休无止的风把塔金人的好脾气磨到不时擦出火星子……风和雪是塔金的特产。”朗杰多吉是因为响应知识青年上山下乡的号召,落户塔金,结婚生女,他乡成故乡。这种漂泊异乡和随处可以安家的性情,亦即遵从内心的情感而争取生活自适的空间,与其父亲和爷爷似乎有着某种基因遗传。白玛措吉的曾祖父来自汉藏交界的雅安,原名张天禄,在20世纪初的一次动乱中逃离拉萨,在好朋友索朗次仁的帮助下改名扎西次仁,逃乱躲难到了商贸集散的重镇东孜。他不仅很快适应并立足高原城镇,还迎娶了自己认定的离婚女子普尺,购置并营造了“茹玛大院”。隐姓埋名的扎西次仁在习惯当地人各种生活习俗的同时,还保持了先前的许多生活习惯。雅安回不去了,他把门前的树林子变成了怀念家乡的“园林”,还抽空给自己和同乡的孩子们教毛笔字。可以说,扎西次仁所经历的独特的汉藏文化交融的真实生活情境,比较真实地再现了西藏近代发展的复杂面相和内在活力。

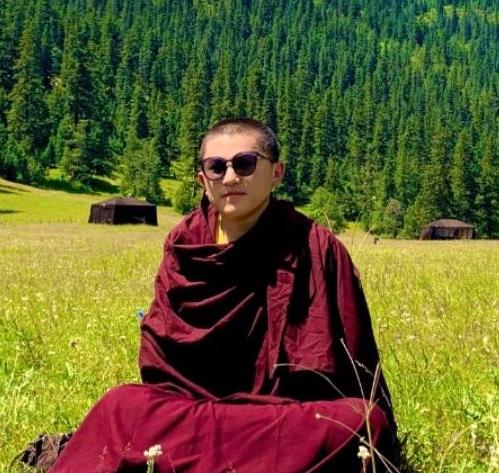

在“茹玛大院”成长的旦增继承了父亲自强向上的精神品格,在商贸活动的历险中,成为高原山川和风物磨砺的倔强汉子。因执意要娶酒馆老板娘格桑的女儿仁增萨珍,与父亲扎西次仁发生激烈冲突,出走拉萨并独立门户。因此朗杰多吉虽出生在拉萨,却在16岁被过继给姑姑次仁卓玛,回东孜“茹玛大院”生活。何处是家乡? 在小说中,现实与梦境交错的家园情怀成为叙事的内在动力,从扎西次仁进藏并在东孜成家立业,再到旦增驰骋商界并带着爱人闯荡拉萨,以及朗杰多吉落户塔金成为当地有影响的文化人物,可见西藏近百年风云的历史激荡和人物命运的时代变迁。《在高原》具有历史叙事的开阔视野,又紧紧围绕朗杰多吉的日常起居而如话家常,自然展现为高原人事物理的风俗画卷。《在高原》还有一个名字叫《风起塔金》,是早先主体部分发表时用的题名。“风起塔金”,塔金看似苦寒偏远,也深藏修行者的足迹,朗杰多吉的姑姑次仁卓玛曾到塔金修行,白玛措吉的小舅扎巴同样成了一位修行人。从家园文化的深刻而言,宗教去除虚妄和迷信的元素,在生活层面能安定精神和净化心灵,“一方面被放置在知识阶层普遍崇尚的科学背景下,当成与科学对立的迷信,但另一方面则被放置在知识阶层普遍鄙视的物质背景中,当作超出世俗物质诱惑的精神。”其实,作者对于传统信仰也存在矛盾心理。小说中作者将着力点放在人物形象塑造和故事情节发展上,但是依然可以把握住人的内在品格:“从人格表象方面看,藏族基本人格表现出重来世而轻现实、重精神而轻物质、重圣人而轻凡人、重忍让而轻抗争、听命意识强而个性发展弱等特征。唯有这样才是完美的人格。因而它是一种向内追求,多少蕴含着人格的单一化趋势。”随着现代化的不断深入,传统与现代观念的冲突日益严重。一方面,生活在西藏的人坚守内心信仰的纯洁和神圣,但另一方面又不得不面对现代化带来的压力。犹如以万玛才旦《气球》为代表的藏语电影所探寻与呈现的现实矛盾和时代困境。《在高原》通过对西藏生存环境和人文风俗的真实书写,不仅丰富了作品的现实主义内涵,使人物形象更加饱满,还让小说氤氲着独特的人文气息和地域风情。

二、人物命运和内在情感的独特观照

小说《在高原》将个人命运、家族兴衰与时代风云联系起来,探讨了人物内心情感的复杂性。阿来说:“人是出发点,也是目的地。”小说中的扎西次仁是一个识汉语言文字、懂藏文且性格温和的人,曾经是驻藏大臣衙门低等文官秘书,逃到东孜的他,犹如蒲公英的种子,随风飘落,却在往来川藏的千年商路上开枝散叶,做起了磨面烙饼、种菜腌菜的生意。这种为谋生而流落“在高原”的故事讲述中,还插叙了李启梅一家两代到塔金做生意的经历来比附。真实的家园与梦中雅安,成为扎西次仁(张天禄)双重的人生体验和情感蕴藉。小说中人物的身份、地位和命运不一样,怀恋故园情感的深浅也不一样。扎西次仁重情重义,家庭和顺,三个孩子各有性格。大女儿像母亲普尺年轻时一样能干,小女儿次仁卓玛长相俊秀,因缘困扰而出家修行。旦增得到家庭的精心培养,既有其父之精明,也继承了母亲的直爽能干。扎西次仁对他寄予厚望,帮他在东孜的总府谋得差事,这自然隐含了扎西次仁(张天禄)年轻时的政治理想。士农工商,这是内地人固有的观念。旦增其实已经没有了父亲的雅安情怀和为官向往。英雄年少,在母亲的支持下,违背父亲要他从政的意愿,出门经商,几经生死。命定的爱情出现,在帕里住进格桑家的客栈。酒娘格桑漂亮的女儿仁增萨珍吸引了勇毅、豪爽的旦增。这部分“场景再现”与白玛措吉专门的家族史调研相互建构,姑父阿旺提供的资料和当事人骡夫顿珠妻子阿吉的回忆形成了对立互补,暗示了生活远比想象复杂,从而增加了小说叙事的内在张力。旦增与仁增萨珍在拉萨安家立业,“茹玛商行”曾经是拉萨“八廓街上的一道风景”。他们夫妻生了两个孩子,家园梦想的根脉却在东孜。这也是为什么旦增把唯一的儿子朗杰多吉送回“茹玛大院”的原因。

朗杰多吉十六岁离开拉萨,被父亲旦增过继给了姑姑次仁卓玛,回到了他爷爷扎西次仁创家立业的“第二故乡”,也是他父亲无法忘怀的“百草园和三味书屋”。仁增萨珍在自己丈夫的反复念叨里似乎也梦幻成真,还给自己的儿子描绘过“茹玛大院”的豪华。时代变换,被迫还俗的姑姑次仁卓玛(索朗)无法主宰自己和“茹玛大院”的命运。然而正是担惊受怕的次仁卓玛虔诚、善良、无私的品性潜移默化,深深影响了少年朗杰多吉。同样,在“茹玛大院”,朗杰多吉与山羊(边巴)、马脸(阿旺),还有女同学拉吉,成为伙伴,也学会了好多有用的生存技艺。这些经验在20世纪70年代朗杰多吉作为知青下乡独立生活时发挥了极大的作用。遗憾的是,朗杰多吉60岁因病去世,终没能回到梦境中的拉萨。朗杰多吉的个人命运离不开时代的因素,但留在塔金生活是他遵从自己内心的情感所愿而为。

上大学并留在拉萨,一直是朗杰多吉对女儿白玛措吉的期望,也影响了白玛措吉最终的人生选择和情感归宿。白玛措吉作为新时代女性,曾是父母的掌上明珠,高中毕业后去了南方一所大学读书,大学开放的氛围进一步塑造了其独立性格,然而大学毕业后为了工作编制而不得不回到塔金,这让父亲朗杰多吉心里极为不满。同时,因受过高等教育和南方生活的影响,白玛措吉与塔金的保守氛围格格不入。与此相反,得到朗杰多吉提携的多扎犹如土生土长的牦牛,安静而勤恳,自然也犹如家里的“长子”,承担了给长毛招财洗澡等许多家庭琐事,也宽厚地呵护着任性的白玛措吉。白玛措吉早先也想过离开塔金县城,但父母身边生活的温馨,还有修行的小舅舅扎巴的陪伴等,让她安稳下来:“随着春天的到来,白玛措吉的焦虑和失落也在慢慢被治愈,她和大地一样,正焕发新的生机。”时间久了,白玛措吉在事业上有了起色,也与多扎平静地结婚了。但是,父亲的去世彻底打乱了家里其他三位成员的生活节奏和内心情感。追根问底,朗杰多吉对多扎一方面很欣赏,另一方面却不愿意他成为自己的女婿,情感是矛盾的。悖反的是,多扎对朗杰多吉的敬畏和依恋显然超过了父子情分,他千般爱护妻子白玛措吉的所有温柔里深深蕴藏了对“父亲”朗杰多吉的报恩情怀。朗杰多吉的去世,其实对多扎的打击更大。白玛措吉之所以离婚,多扎情绪崩溃和酗酒只是外在因素,更多的是因为白玛措吉也是“茹玛家族”的情感继承者,决然终止与多扎的婚姻关系,带着母亲梅朵曲珍到拉萨寻找父亲印记的梦中家园。

前文有述,尼玛潘多善于在日常的生活情节和矛盾的性格冲突里把握人物的内心情感,尤其是女性心理。通过白玛措吉的曾祖父、祖父和父亲的爱情选择,作者塑造了三个风情各异的女神级人物:能干而温顺的曾祖母普尺,漂亮且洒脱的祖母仁增萨珍,直爽又贤惠的母亲梅朵曲珍。初到拉萨,白玛措吉抱怨自己的处境,“婚离了,工作也换了,如今连栖身之地都难寻,真是讽刺。她对自己的简单、幼稚产生了深深的厌恶感,就这么天真地跑到拉萨,多么荒唐、愚蠢。”其实,这一切背后是家族追求情感自由的基因和女性渴望独立的无意识共同作用,才会有白玛措吉如此义无反顾的人生逆转。这同样是尼玛潘多基于女性视角而塑造的理想女性(精神形象)。作者将2014年发表在《作品》上的短篇小说《针尖上的日子》嫁接为《在高原》最后两章,即白玛措吉离婚来到拉萨的诸般景象。不论是《针尖上的日子》的情节设置,还是长篇《在高原》的改写重述,尼玛潘多始终以她女性视角的思考在肯定女性的独立精神,还有情爱自由。“叙述者正是通过人物眼光与事物的不一致来微妙而有力地刻画人物的心情;作品的艺术性正蕴含于人物眼光与事实的相左之处。”尼玛潘多还同样用文字在培养多情而温柔的理想男性,从扎西次仁到旦增,再到朗杰多吉,皆是注重内心情感而且有超越常人的智慧和能力的男性形象。

三、基于女性视角的叙事基调和家园情怀

从总体的叙述来说,正是女性视角让悲情叠加的小说浸染为家园想象和人性赞美的暖色调叙事。《在高原》布局开放,以白玛措吉的“心路历程”和朗杰多吉的“流落塔金”为主线,各种女性为主的人物生活状况有所选择地真实呈现于笔端,时间和空间跨度比较大。“细读作品后会发现,或许作家所要表现的并不仅仅是对西藏现实和普通人的关注,而是超越了对藏族历史文化的书写和探秘,表现当下社会发展中所有女性共有的对人生价值的追问与探寻。”如果沿着此思路来理解《在高原》,那么它在观照现实、倾听心灵这两个极具艺术挑战方面做出了不少的实践探索。生死的分离使得女儿认同了父亲朗杰多吉的文化情怀和拉萨情结,包括宗教修行者的独特观照和西藏谚语的大量穿插,说明作者基于生活体验的西藏书写多了超验的自觉性。

这种超验的自觉,却借助符合生活真实的情节来审视。如白玛措吉无意中说“女儿是父亲前世的情人”,没想到引发了塔金县城舆论的强地震。可以想见高海拔静谧环境里生活的人们思想观念的淳朴与封闭,或者说静止的精神寄托及某种对现代性认知的拒绝。这是作家注重生活体验和人文环境所坚守的现实主义品格。“西藏现实主义文学创作的特殊价值在于:它使现在和未来的人们通过它所展现的人情世态,观察到我们当下所处时代,一个变化最为迅疾的时代的风貌和信息,以文学特有的形象化作为对历史编年史的补充。”作者以平实、生动、流畅的叙述语言,沉浸于生活真实的叙事建构,使得《在高原》成为一部内涵饱满的好作品。从家族历史追溯的文化意义来说,作者通过个人探究家族历史的回忆和想象,试图细致剖析扎西次仁、旦增、朗杰多吉和白玛措吉等家族绵延者的内心情感,特别是从男性传奇经历与遭遇爱情的角度切入,建构描绘茶马古道和知青下乡等时空加持的情景画面,也是近代以来西藏历史变迁的个性化呈现。从20世纪初到21世纪,茹玛家族一百多年波诡云谲的遭遇中有所坚守的,或者说世代传承的恰恰是家园情怀,以及应对时代变化的勇气。其实,这也符合作家对“民族的存在和传统精神的延续”的强调,因为“文学的确不是社会进程的一种简单的反映,而是全部历史的精华、节略和概要”。作者对家族史的文学考察叙述是新颖的、切实的,对每一个人物、事件以及意义发掘都使西藏的人文镜像更真实,也给身处时代困境的人们,尤其是现代女性以精神力量。家国忧患和历史悲剧的叙事探究,女性视角对西藏文化和生命哲理的某些反思,以及天地情怀的自然呈现等,小说在安妥自己内心情感的同时,也给予读者直面现实生存的信心和力量。

作者将家族生活和人物命运融入西藏社会的历史变迁,从20世纪初进藏服务于西藏地方政府的扎西次仁(张天禄)写起,其人生奔波和家族兴盛的传奇故事里折射出近代中华民族的忧患荣辱;从政和经商,几度沉浮的旦增的独特经历在故事的深层制约着整个小说历经忧患的叙事情调;朗杰多吉和白玛措吉的现实遭遇构成了相互映照的双线叙事结构。小说看似以第三人称的全知视角展开叙述,却受制于隐含作者情感和思想的“白玛措吉”这个视角人物。“白玛措吉”明显地带着理想的女性自我意识:“从女性主体的角度来说,女性意识可以理解为包含两个层面:一是以女性的眼光洞悉自我,确定自身本质、生命意义及其在社会中的地位;二是从女性的角度出发审视外部世界,并对其加以富于女性生命特色的理解和把握。”从文本深层的无意识叙述而言,作家以区别于女性主义的女性视角,注重日常伦理和儿女情长的审美,淡化了小说“故事事件”的悲剧性冲突。同时,小说始终行走在家庭伦理的情感发展线上,夫妻与家庭伦理的美好渴望成为叙事深层的情感规约。女性视角的另一个无意识的叙事内敛,就是作品里恋父情结多重隐伏,在家族男性人生传奇的真实勾勒中,女性生活的重要体现是“漂亮”,家庭温馨的叙事里却少了某种承担生活繁琐的惯常描绘和肯定。小说中每一个人物的情感成长,尤其是朗杰多吉等男性的被理想化,无意识女性化的多扎之“文静贤惠”,以及白玛措吉男孩子似的特立独行等,都打上独特的女性视角的色彩。人类追求情感和自由的史诗会不断地被重述,个体命运和家园梦境的叙事也会不断地被刷新。

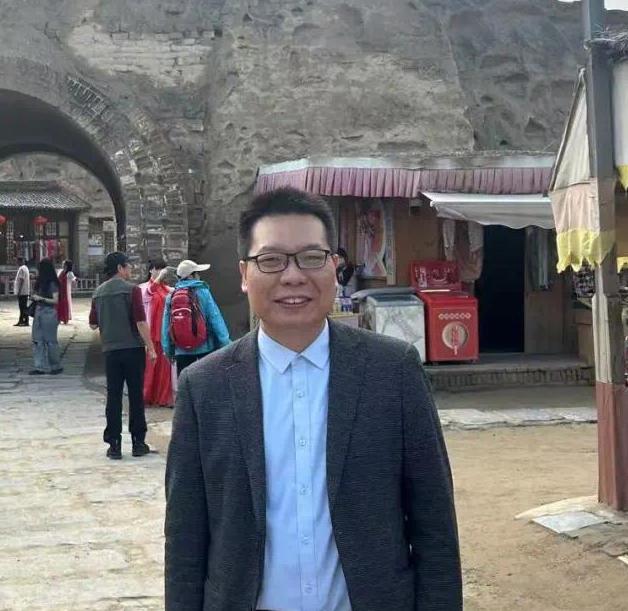

李生滨,文学博士,西北师范大学教授,博士生导师。中国现代文学研究会理事、中国当代文学研究会理事、中国近代文学学会理事、鲁迅研究会理事、郭沫若研究会理事,教育部学位中心评审专家和项目评审专家。主要从事中国近现代文学、20世纪中国乡土文学与西部文学以及语文教育等方向的研究。在《中国现、当代文学研究》《四川大学学报》《鲁迅研究月刊》《当代作家评论》《郭沫若学刊》《民族文学》《黄河文学》《阿来研究》等刊物发表评论和研究文章100多篇;出版《雕虫问学集》《沈从文与京派文人的魅力》《晚清思想文化与鲁迅》等著作8部。主持完成国家社科基金及省部级科研项目9项;在研国基金项目“铸牢中华民族共同体视域下当代西部诗歌研究”。2003年发表于《名作欣赏》第9期文学评论《语言的艺术写意与绘画》入选《名作欣赏》四十年精选集;2018年、2020年、2022年,连续三届荣获“中国当代文学研究会优秀成果奖”;2018年完成出版的《宁夏文学六十年(1958-2018)》亦为中国现当代文学地域断代史研究提供重要范本。2016年被聘为宁夏回族自治区政协文史专员,2023年享受甘肃高层次专业技术人才津贴,2023年被新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会新疆文艺评论家协会聘为新疆文艺评论基地(新疆艺术学院)专家委员。

刘凤展,山东临沂人,西北师范大学文学院中国现当代文学方向硕士,参与李生滨教授主持两项国家社科基金项目研究。