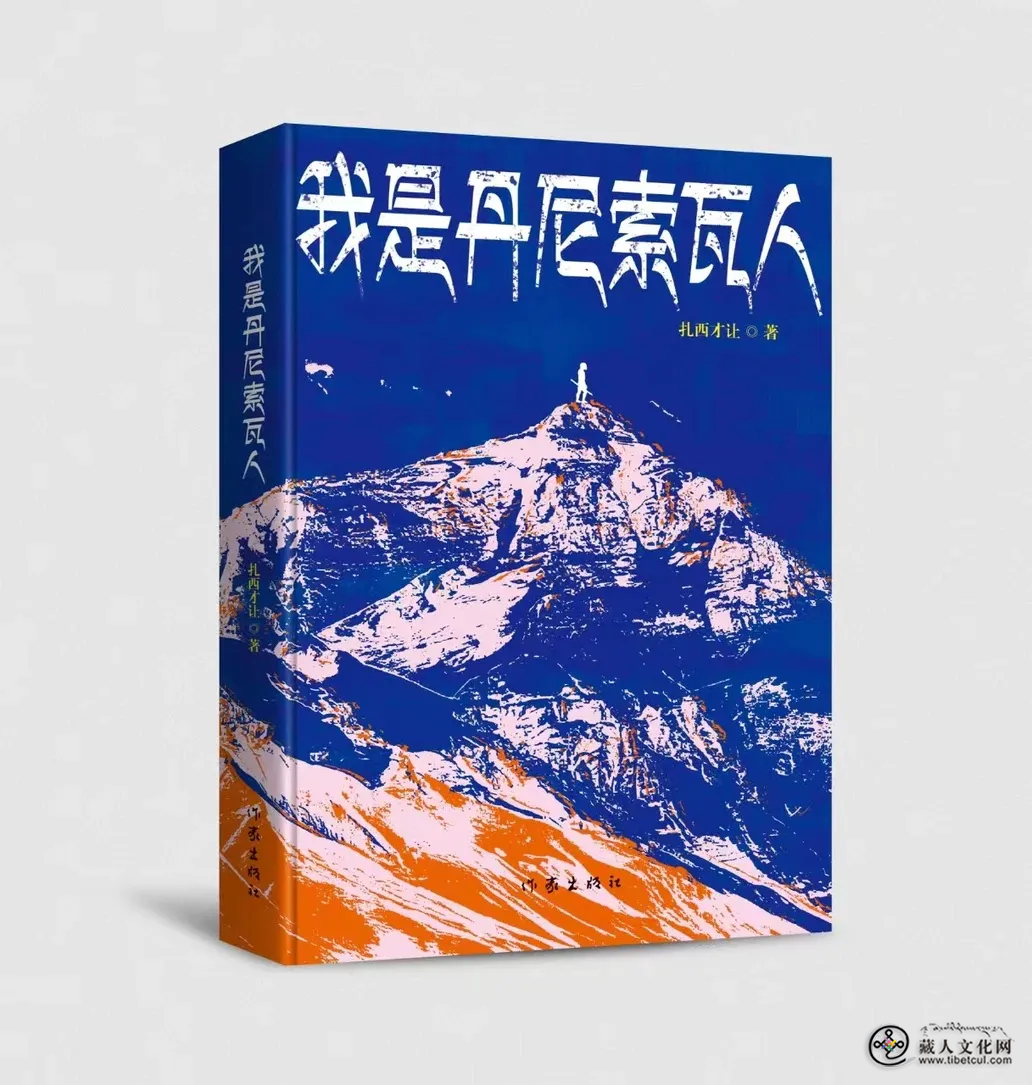

гҖҠеүҚеҫҖжЎ‘еӨҡй•ҮгҖӢжҳҜи—Ҹж—ҸдҪң家жүҺиҘҝжүҚи®©дәҺ2023е№ҙеҸ‘иЎЁзҡ„дёҖйғЁе…·жңүжө“йғҒж°‘ж—Ҹж°”иҙЁдёҺеҺҶеҸІеҺҡеәҰзҡ„зҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖӮдҪңе“Ғд»ҘдёҖж¬ЎвҖңеүҚеҫҖвҖқзҡ„ж—…зЁӢдёәзәҝзҙўпјҢеұ•ејҖдәҶдёҖеңәе…ідәҺзүәзүІгҖҒи®°еҝҶгҖҒе°ҠдёҘдёҺз”ҹе‘Ҫйҹ§жҖ§зҡ„еҸҷдәӢгҖӮд»ҘдёӢд»Һе°ҸиҜҙзҡ„дё»йўҳгҖҒжғ…з»ӘдёҺиҜӯиЁҖдёүдёӘеұӮйқўеұ•ејҖиҜ„иҝ°пјҢеҠӣжұӮе‘ҲзҺ°е…¶зӢ¬зү№зҡ„зҫҺеӯҰд»·еҖјдёҺзІҫзҘһж·ұеәҰгҖӮ

дёҖгҖҒдё»йўҳ

е°ҸиҜҙиЎЁеұӮи®Іиҝ°зҡ„жҳҜжҜҚдәІжЎ‘зҸ жҗәе№јеӯҗдёҮзҺӣеүҚеҫҖжЎ‘еӨҡй•ҮпјҢзҙўеӣһй•ҝеӯҗжұӘжқ°е°ёиә«зҡ„ж—…зЁӢгҖӮ然иҖҢпјҢвҖңеүҚеҫҖвҖқжң¬иә«жҲҗдёәдёҖз§Қд»ӘејҸпјҢдёҖз§ҚеҜ№жҡҙеҠӣзҡ„зӣҙйқўгҖҒеҜ№йҒ—еҝҳзҡ„жҠөжҠ—гҖӮжЎ‘зҸ зҡ„вҖңеүҚеҫҖвҖқпјҢ并йқһеҚ•зәҜдёәдәҶеҸ–еӣһе„ҝеӯҗзҡ„йҒ—дҪ“пјҢиҖҢжҳҜдёәдәҶзЎ®и®ӨдёҖз§ҚеӯҳеңЁвҖ”вҖ”еҘ№зҡ„е„ҝеӯҗдёҚжҳҜж— еЈ°ж— жҒҜзҡ„зүәзүІе“ҒпјҢиҖҢжҳҜвҖңжЎ‘еӨҡзҡ„иӢұйӣ„вҖқгҖӮеҘ№иҰҒд»ҘжҜҚдәІзҡ„е§ҝжҖҒпјҢеңЁд»Үж•ҢйқўеүҚжҢәз«ӢпјҢи®©е„ҝеӯҗд№Ӣжӯ»е…·жңүе…¬е…ұзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮ

жӣҙж·ұдёҖеұӮпјҢе°ҸиҜҙжҺўи®Ёзҡ„жҳҜдёӘдҪ“еңЁжҡҙеҠӣеҺҶеҸІдёӯзҡ„жҖ§ж је»әжһ„гҖӮжұӘжқ°еӣ дёҺвҖңзәўиүІжұүдәәвҖқжҺҘи§ҰгҖҒеҸҚжҠ—еҶӣйҳҖз»ҹжІ»иҖҢиў«е®іпјҢд»–зҡ„жӯ»дәЎдёҚд»…жҳҜз§ҒдәәжӮІеү§пјҢд№ҹжҳҜж”ҝжІ»жӮІеү§гҖӮ然иҖҢпјҢжҜҚдәІжЎ‘зҸ зҡ„вҖңеүҚеҫҖвҖқпјҢе°ҶиҝҷдёҖж”ҝжІ»жҖ§жӯ»дәЎйҮҚж–°жӢүеӣһдјҰзҗҶдёҺжғ…ж„ҹзҡ„еңәеҹҹгҖӮеҘ№дёҚжҳҜд»ҘеӨҚд»ҮиҖ…зҡ„иә«д»ҪпјҢиҖҢжҳҜд»ҘвҖңжҜҚдәІвҖқзҡ„иә«д»ҪеҮәзҺ°пјҢд»ҘеҘ№зҡ„й•Үе®ҡгҖҒеқҡйҹ§дёҺдёҚиЁҖиҮӘеЁҒпјҢиҝ«дҪҝеҶӣе®ҳеңЁдјҰзҗҶ秩еәҸйқўеүҚйҖҖи®©гҖӮеҘ№дёҚжҳҜеҺ»и®ЁиҰҒе°ёдҪ“пјҢиҖҢжҳҜеҺ»зЎ®и®ӨдёҖз§Қд»·еҖјвҖ”вҖ”еҘ№зҡ„е„ҝеӯҗеҖјеҫ—иў«и®°дҪҸпјҢд»–зҡ„жӯ»дёҚжҳҜж— и°“зҡ„гҖӮ

е°ҸиҜҙз»“е°ҫпјҢеҶӣе®ҳеҮәдәәж„Ҹж–ҷең°йҮҠж”ҫжүҖжңүдәәпјҢ并иҜҙвҖңжҜҚдәІжқҘйўҶе„ҝеӯҗпјҢеҗҚжӯЈиЁҖйЎәвҖқпјҢжҡ—зӨәдәҶдёҖз§Қи¶…и¶Ҡж”ҝжІ»еҜ№з«Ӣзҡ„дјҰзҗҶе…ұиҜҶгҖӮеңЁжҡҙеҠӣдёҺжқғеҠӣзҡ„иҚ’еҺҹдёҠпјҢжҜҚдәІжҲҗдёәжңҖеҗҺзҡ„秩еәҸиұЎеҫҒпјҢеҘ№зҡ„вҖңеүҚеҫҖвҖқжҲҗдёәдёҖз§ҚеңЁжҒҗжғ§дёӯеҜ»жүҫе°ҠдёҘзҡ„ж°‘ж—ҸеҝғзҒөеҸІгҖӮ

дәҢгҖҒжғ…з»Ә

е°ҸиҜҙзҡ„жғ…з»Әж°ӣеӣҙжһҒе…·еј еҠӣпјҢж•ҙдҪ“е‘ҲзҺ°еҮәдёҖз§ҚеҶ·еі»дёӯйҖҸеҮәжё©зғӯгҖҒжҒҗжғ§дёӯз”ҹй•ҝеқҡжҜ…зҡ„зҫҺеӯҰйЈҺж јгҖӮ

ејҖзҜҮеҚіжҳҜдёҖеңәеҷ©жўҰпјҢеҘ е®ҡдәҶеҺӢжҠ‘гҖҒдёҚе®үзҡ„еҹәи°ғгҖӮй»‘еӨңгҖҒзӢјиўӯгҖҒиЎҖжұЎгҖҒжӯ»дәЎвҖҰвҖҰиҝҷдәӣж„ҸиұЎжһ„жҲҗеӨ–йғЁдё–з•Ңзҡ„ж®Ӣй…·еӣҫжҷҜгҖӮ然иҖҢпјҢеңЁиҝҷж ·еҶ·еі»зҡ„зҺҜеўғдёӯпјҢдҪңиҖ…еҚҙдёҚж–ӯжҸ’е…Ҙжё©зғӯзҡ„з»ҶиҠӮпјҡиҖҒиҖ…дёҖ家зҡ„зҒ«жҠҠдёҺи·ӘжӢңгҖҒдҪӣзҲ·зҡ„жҠҡйЎ¶дёҺејҖзӨәгҖҒдёҮзҺӣе°ҝж№ҝиЈӨеӯҗеҗҺзҡ„жҜҚеӯҗзӣёжӢҘгҖҒи‘ЈжҷәиҷҪжҒҗжғ§еҚҙе§Ӣз»ҲдёҚзҰ»дёҚејғвҖҰвҖҰиҝҷдәӣз»ҶиҠӮеҰӮжҡ—еӨңдёӯзҡ„жҳҹзҒ«пјҢз…§дә®дәҶдәәжҖ§зҡ„еҫ®е…үгҖӮ

е°Өе…¶еҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜдёҮзҺӣзҡ„жҲҗй•ҝиҪЁиҝ№гҖӮд»–д»Һе°ҝиЈӨеӯҗгҖҒеҸ‘жҠ–пјҢеҲ°жңҖз»ҲзӣҙйқўеҶӣе®ҳгҖҒиҜҙеҮәвҖңдҪ зҡ„зңјзқӣеғҸзӢјвҖқпјҢе®ҢжҲҗдәҶд»ҺжҒҗжғ§еҲ°еӢҮж•ўзҡ„еҝғзҗҶиң•еҸҳгҖӮд»–зҡ„жҲҗй•ҝдёҚжҳҜиӢұйӣ„ејҸзҡ„йЎҝжӮҹпјҢиҖҢжҳҜеңЁжҜҚдәІзҡ„еәҮжҠӨдёҺзҺ°е®һзҡ„ж®Ӣй…·дёӯйҖҗжёҗи§үйҶ’гҖӮиҝҷз§Қжғ…з»ӘзәҝзҙўпјҢдҪҝе°ҸиҜҙеңЁжӮІеЈ®дёӯдёҚеӨұеёҢжңӣпјҢеңЁй»‘жҡ—дёӯд»Қжңүе…үдә®гҖӮ

дёүгҖҒиҜӯиЁҖ

жүҺиҘҝжүҚи®©зҡ„иҜӯиЁҖе…·жңүйІңжҳҺзҡ„иҜ—жҖ§зү№еҫҒдёҺж°‘ж—ҸзҫҺеӯҰйЈҺж јпјҢдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁд»ҘдёӢеӣӣдёӘж–№йқўпјҡ

ж„ҸиұЎзі»еҲ—зҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§дёҺиұЎеҫҒжҖ§гҖӮеҰӮвҖңеҲәжҹҸеғҸдёҫзқҖз»ҝж——зҡ„жҲҳеЈ«вҖқвҖңйӘҸ马зҡ„иә«еҪұпјҢиҚүеҺҹдёҠзҡ„дәәйғҪи§Ғеҫ—еҲ°вҖқвҖңжҒҗжғ§зҡ„иҖҒиҷҺй©Ҝе…»жҲҗжё©е’ҢеӢҮж•ўзҡ„еӨ§иұЎвҖқзӯүпјҢиҝҷдәӣжҜ”е–»дёҺж„ҸиұЎжәҗиҮӘи—Ҹж—Ҹз”ҹжҙ»дёҺе®—ж•ҷж–ҮеҢ–пјҢж—ўе…·иұЎеҸҲеҜҢеҗ«е“ІзҗҶпјҢжһ„е»әдәҶдёҖдёӘе…·жңүзІҫзҘһз»ҙеәҰзҡ„еҸҷдәӢз©әй—ҙгҖӮ

иҠӮеҘҸжҺ§еҲ¶еј ејӣжңүеәҰгҖӮе°ҸиҜҙеңЁиЎҢиҝӣдёӯдёҚж–ӯжҸ’е…ҘеҒңйЎҝдёҺеҜ№иҜқпјҢеҰӮеҚёй“ғгҖҒжӯҮ马гҖҒйҒҮзӢјгҖҒи§ҒдҪӣзҲ·зӯүпјҢеҪўжҲҗдёҖз§ҚвҖңиЎҢиө°вҖ”еҒңйЎҝвҖ”еҶҚиЎҢиө°вҖқзҡ„иҠӮеҘҸпјҢж—ўжЁЎжӢҹдәҶж—…йҖ”зҡ„зңҹе®һж„ҹпјҢд№ҹжҡ—еҗҲдәҶдәәзү©еҶ…еҝғзҡ„жіўеҠЁдёҺжҲҗй•ҝгҖӮ

еҜ№иҜқдёӯе……ж»ЎдјҰзҗҶеј еҠӣгҖӮе°ҸиҜҙдёӯдәәзү©еҜ№иҜқз®ҖжҙҒиҖҢжңүеҠӣпјҢеҫҖеҫҖеңЁеҜҘеҜҘж•°иҜӯдёӯи•ҙеҗ«дё°еҜҢзҡ„дјҰзҗҶдёҺжғ…ж„ҹеҶ…е®№гҖӮеҰӮеҶӣе®ҳдёҺжЎ‘зҸ гҖҒдёҮзҺӣзҡ„еҜ№иҜқпјҢж—ўжҳҜжқғеҠӣзҡ„еҜ№еіҷпјҢд№ҹжҳҜдәәжҖ§зҡ„иҜ•жҺўпјӣдҪӣзҲ·дёҺжЎ‘зҸ зҡ„еҜ№иҜқпјҢж—ўжҳҜдәІжғ…зҡ„жөҒйңІпјҢд№ҹжҳҜжҷәж…§зҡ„дј йҖ’гҖӮ

з»“е°ҫпјҡејҖж”ҫжҖ§иҜ—ж„ҸгҖӮе°ҸиҜҙд»ҘвҖңиӢҸйІҒдёӣвҖқдҪңз»“пјҢжҡ—е–»з”ҹе‘ҪеңЁиҚ’иҠңдёӯзҡ„йҹ§жҖ§пјҢж—ўжҳҜеҜ№зҺ°е®һзҡ„жүҝи®ӨпјҢд№ҹжҳҜеҜ№жңӘжқҘзҡ„дҝЎеҝөгҖӮиҝҷз§Қз»“е°ҫдёҚиҗҪдҝ—еҘ—пјҢж—ўдҝқз•ҷдәҶеҺҶеҸІзҡ„жІүйҮҚпјҢд№ҹж•һејҖдәҶеёҢжңӣзҡ„еҸҜиғҪгҖӮ

гҖҠеүҚеҫҖжЎ‘еӨҡй•ҮгҖӢдёҚд»…жҳҜдёҖдёӘе…ідәҺвҖңеүҚеҫҖвҖқзҡ„ж•…дәӢпјҢжӣҙжҳҜдёҖйғЁеңЁеҺҶеҸІжҡҙеҠӣдёӯеҜ»жүҫе°ҠдёҘгҖҒеңЁжҒҗжғ§дёӯеҹ№иӮІеӢҮж°”зҡ„ж°‘ж—ҸеҝғзҒөеҸІгҖӮжүҺиҘҝжүҚи®©д»ҘиҜ—жҖ§зҡ„иҜӯиЁҖгҖҒеҶ·еі»иҖҢжё©зғӯзҡ„жғ…з»ӘгҖҒеҜҢжңүдјҰзҗҶж·ұеәҰзҡ„дё»йўҳпјҢжһ„е»әдәҶдёҖдёӘж—ўе…·ж°‘ж—Ҹзү№иҙЁеҸҲе…·жҷ®йҒҚж„Ҹд№үзҡ„еҸҷдәӢдё–з•ҢгҖӮе®ғи®©жҲ‘们зңӢеҲ°пјҡеңЁжҡҙеҠӣзҡ„е°ҪеӨҙпјҢжҳҜжҜҚдәІзҡ„еҮқи§ҶпјӣеңЁиҚ’иҠңзҡ„еңҹең°дёҠпјҢжҳҜз”ҹе‘Ҫзҡ„зӯүеҫ…гҖӮиҖҢиҝҷпјҢжӯЈжҳҜе°ҸиҜҙжңҖеҠЁдәәд№ӢеӨ„гҖӮ