2024年9月11日,在阿坝州的阿坝县参加“青稞文学奖”的颁奖典礼。我的长篇小说《家园》有幸获得了“青稞文学奖”的长篇小说奖。

记得我在获奖感言中谈到:各个民族的文学作品,像一朵朵美丽的鲜花,瓣瓣不同,但又瓣瓣同心,这让我想起《家园》封面的一句话:大海要成为水的宝库,必须汇聚所有的江河。

晚上与会者们来到阿坝县演艺中心,观看了一台精彩绝伦的红色音乐剧《一捧糌粑》。《一捧糌粑》以红军长征途经阿坝县时的一个真实故事为历史背景进行创作。红军长征时期,因妈妈伤病牺牲,红军小战士不能继续跟随大部队行军就留在了阿坝县,藏族同胞收留了他,老百姓每家送给小战士一碗糌粑,并亲切地称呼他为“一碗子”。

音乐剧以“一碗子”的成长历程为线索,以一步跨千年、改革开放、脱贫攻坚、乡村振兴等重大历史事件为时间脉络,通过青稞、糌粑和红军长征以及中华人民共和国成立后所发生的一切,使革命历史与现实生活产生了跨时空的有机融合,展现了藏族群众与红军结下的不解之缘和深厚情谊。不仅从历史的角度高度彰显了阿坝县各族人民热爱祖国、热爱家乡的家国情怀,同时也激励各族人民继续走好今天的“长征路”。

《一捧糌粑》引人入胜的故事情节、美轮美奂的舞台布景、多姿多彩的歌舞表演,让我想起多年前著名作家王树增的长篇巨著《长征》,这部大作全文共分18个章节,其中就有4个章节叙述川西高原的人民对红军长征作出的贡献。

“一碗子”的红色传承故事,在我的家乡甘孜也发生着。

2024年是纪念川藏、青藏公路建成通车70周年和明确提出弘扬“两路”精神10周年,在这个重要时间点,我的长篇报告文学《路魂》历时三年创作完成,其中就有一个小故事叫《唐卡里的长征》,讲述了炉霍人龚兰英夫妇将红军在炉霍的故事用146幅唐卡画搬上画布,用他们真挚的爱感恩共产党、感恩红军、感恩解放军。

龚兰英是1973年炉霍大地震留下的遗孤。那年她六岁,在她的记忆里,解放军以最快的速度赶赴炉霍救灾。从救人到帮助灾民搭建板房的半年时间里,她幼小的心灵永远刻下了“金珠玛米”的温暖形象。

当年在党和政府的关怀下,她和二十三位遗孤来到甘孜州“福利院”,在那里长大成人后,回到自己的家乡炉霍,国家分配她到县粮食局参加工作,从售票员到出纳,直到退休。

五十年的春秋滤尽铅华,龚兰英一直怀揣感恩之心,希望有机会用自己的绵薄之力,回馈社会。于是她和丈夫花掉所有积蓄,将红军和解放军在炉霍的故事搬进了唐卡画里。

红军在川西的故事,就这样在阿坝、甘孜等藏族地区广泛地以唐卡画、舞台剧、小说、诗歌、歌曲等形式传播着。

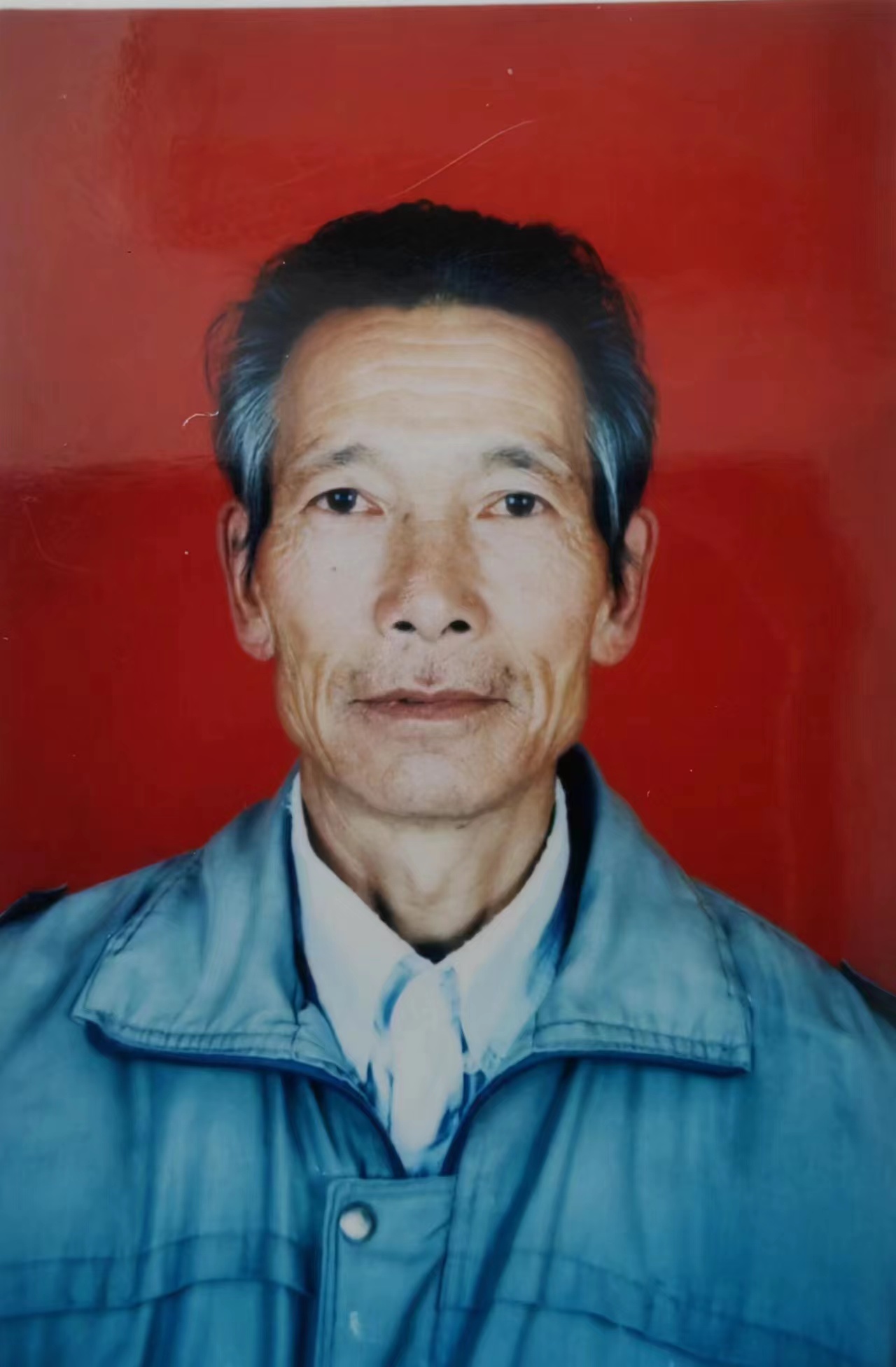

达真,藏族,中国作协会员,四川省作协副主席,《康定情歌》IP推广者。著有长篇小说《康巴》《命定》《家园》。长篇小说《康巴》获第十届全国少数民族文学创作骏马奖、四川文学特别荣誉奖,由《康巴》改编的广播剧获全国“五个一工程”奖,电影剧本《金珠玛米》获第十七届电影华表奖提名;长篇小说《命定》获四川省“五个一工程”奖,由《命定》改编的电影剧本获四川元素剧本一等奖;纪录片《金秋时节》(合作编导)获中国电视奖社教节目社会政治类一等奖;报告文学《幸福歌声传四方》入围2020年度“中国好书”,入选2020年度“四川好书”。