多年以前那个冷风飕飕的冬日下午,我父亲回到家时,站在屋檐下等父亲回来的小妹问他:“阿嘉,你回来了吗,伊旦爹爹最后谁家去了?”

“你伊旦爹爹在湾子的白杨树上打秋千呢……谁家也没去。”父亲哼哼冷笑着回答。

小妹虽然已经猜出个十有八九,但还是有点纳闷儿:“一个死人怎么能在白杨树上打秋千呢?”就又问父亲:“他们几家谁家都不进给吗?”

“啊里……卡码啊没……几个人声音都不出来一个。”

考虑到伊旦爹爹身后无人,更无子嗣,甚至连一间土房也没有,真的是上无片瓦、下无寸土啊。一出事,族内几个老人商量丧事怎么办时,有人提议,丧事当然得由家族来办,曲尔诺的老家务就算了,窝窝儿吉兰的二三十户人家每户摊一点,也没多少。但他的遗体是否该停放在他堂弟贡布或两个堂侄子家里,把丧事办了?毕竟他们是最亲的人,放别人家里似乎不妥。

这个提议合情合理,大家以为是最好的安排。没想到的是,那几户人家不让进。这一来,才发现大家把事情想简单了。事情变得有点复杂。细细一想,也是。

从血缘上看,他们两三户的确更近一些,但是,其他人家也远不到哪儿去。往上数四五代人,先人们还都住在一个屋檐下,在一口锅里吃饭。凭啥?非要把亡人放在他们家里呢?

问题又来了。既然他们几家都不让停放,其余人家就更不合适了。除非有人主动提出放自己家里,否则,谁家都不好进。可谁会主动打开门让一个已经死了的族人进来呢?即便有人愿意,也会担心万一再有什么岔子,惹出些是非,还得受大家的埋怨。但这丧事却非办不可,亡人的肉身也必须有个地方停放,至少得停放三日,直到办完丧事。这叫入土为安。

那么,把亡人放哪儿呢?

最后,大家经过反复商量决定,我伊旦爹爹谁家也不去,甚至连村庄里也不进了,就放在庙岭阴山的草滩湾子里。但是,得想个法子防止野狗啥的去撕咬,让亡者再次受到伤害。也不知谁说了一嘴:干脆,用一条麻绳吊在树上,吊高点。听得此言,大家都在那里叫好。真是个天才啊,咋就想出了个这么个绝妙主意?任谁也想不出比这更好的办法了。

族人把亡者运回村庄之前,已经用一条毛毯包裹着。现在找一条麻绳,像吊床一样,把麻绳交叉来回绕几下,拴在两棵相距不远的白杨树上,让亡者像躺吊床上一样,往上一放,就全妥了。

只一顿饭的工夫,我伊旦爹爹就已经吊在两棵高大的白杨树之间的麻绳上了,远远看过去,真像一个人在打秋千,还有一群围观的人。

我伊旦爹爹原本是有几间小土房的。

小土房紧挨着我家老祖宅,后墙就是老祖宅南面的院墙,是坐北朝南的房子。从两家房屋的摆布也能看出,两个院落倒像是亲兄弟。我记事的时候,那几间土房就在那里。

想必是最早从祖宅里分出来的人家,才离得这么近。越往后分出来的人家离得越远,到最小的一个后人——我冷青太爷的先人从祖宅搬出来时,附近已找不到太好的宅基地了。在哪儿不能过,索性住远点算了,就去离祖宅有七八里地的曲尔诺住下了。

那时候的伊旦爹爹还是个小伙子,他哥哥、我华保爹爹也是个年轻人。按他们的年龄,父母亲都该在世才对,可是他们的父母亲都不在了。据说,他们很小的时候,住在隔壁的太爷、太太就放下他们离开人世了。怎么离开的,我没问过,也没听人说起过。早前的岁月里,有不少人年轻轻的就会离开阳世。

伊旦爹爹弟兄俩就成了我们族内的两个孤儿,住在祖上留下的几间破旧房子里,那当是他们家的祖宅。那房子共四间,早前的房门是对开的双扇门,在靠东的第二间。进了门,炕盘在右侧边间的里手,廊檐下的土墙上开着不大的木格窗。因为没有围墙,朝东面的炕洞里一冒烟,从我家门口就能望见。

可是,过了一两年,小土房东面靠这点老祖宅南墙的上半截却莫名其妙地倒塌下来了,与家族老祖宅之间形成了一个大窟窿,从房底下望得见祖宅的院子和院子里走动的人。记得,冬天常有几只山羊从那墙窟窿里跳进跳出。

伊旦爹爹弟兄俩就把炕移到了西头第二间,炕洞门也移到了西头两间房的东墙上,一煨炕,烟就从屋檐下往外冒。遇到沉闷的日子,炕洞里冒出的烟散不开,就在几间土房的屋顶之下乱窜,像是房子被点着了一样。

四间房子只有一个门,是一个单扇门,安在厨房屋檐的墙上。西头两间中间隔墙也挖了个小门洞,一个大人低头才能进出。门洞上没有门,有时挂一片麻布,当门帘。西把头是厨房,进入门洞是兄弟俩的卧室,靠北墙盘着一个不大不小的火炕。记忆中,那炕一直烧得很烫,有几次还把炕上的毛毡给烧着了。从那小门洞一进去,一年四季都能闻到一股呛鼻的炕焦味儿和毛骚味儿。

有炕的那间朝廊檐只开了一个小窗户,窗口很小,四四方方的有半张对开报纸那么大,加上墙体厚实,影响到采光效果,即使大白天,屋里也很暗,窗户里只透进来一束微弱的光亮。其余两间屋子,中间一间敞开着,既没墙,也没有门,东头一间堆放着一些当燃料的柴草,没有柴草的时候,就空着。

这就是他们弟兄俩的家,没有院墙和院落,也没有院门,早前应该是有的,当是后来落败后才没有的。他们家就那样敞开着,没有任何遮拦,成了免费向村里人开放的活动据点,像一个公共场所。

他们住在那里的时候,还是人民公社时期,村里人都参加生产队的集体劳动。全生产队的男女老少白天都在一起,一边劳动一边开着玩笑,谈天说地。每个人都搜肠刮肚说着千世古年稀奇古怪的事,说完男人说女人,人世间地说罢,妖魔鬼怪登场,三百六十五天永远有说不完的话题。而所有的话题最终都以持续不断的笑声收尾和过渡。

晚上收工回到家里,吃完晚饭,一抹嘴,睡觉还早,又无事可干——所有能干的事都是生产队集体的事,都是要队长安排的,家就是个吃饭睡觉的地方。那时候又没有电视,家家户户的廊檐柱子上倒是挂着个有线广播匣子,可里面播放的几乎天天都是公社书记战天斗地的讲话。我感觉,那一个讲话一直要连续播放十天半个月的,接着是又一次讲话,一年四季,如此循环往复。他们就会想起白天的话题,便纷纷出门,人影绰绰,往这几间房子挪动,继续白天未尽的话题和兴致。

因为,晚上的聚会仅限于男性社员,所谈论话题也不受场合局限,一群男人像是回到了原始丛林,重新变成了野人。所说的话也都没了缰绳,不着边际,也不管分寸,但凡出口,都奔着一针见血、一语中的,句句都挥洒着酣畅淋漓,都在黑暗中透着光芒。一群男人挤在一个狭小的空间里,炕上坐满了,有蹲在地上的,其余都紧挨着靠墙站着……

一盏昏暗的煤油灯摇曳着,忽闪着,感受着一群男人呼啸粗野的生命气息。这气息中混杂着汗臭味、尿臊味、旱烟味、狐臭味、脚臭味、炕焦味、打嗝儿的味和臭屁的味,将满村庄广大男性社员同志们所有的气味和各家各户独有的气味都搅和在一起,将它调和成了一种举世罕见的村庄气焰,在深夜里奔腾汹涌,席卷男人的血管的胸膛。

那一刻,他们不分阶级,贫农、中农、下中农、富农、地主家的男人都在这里,好像夜色给它们提供了一个彼此可以不分高低贵贱,也看不见阶级仇恨的奇妙场合,使他们脱胎换骨或者鬼魂附体,变成了另一个自己。我后来觉得,这些男人都喜欢在那间小土屋里赤裸裸的样子,从骨子里讨厌他们白天大模大样的那副德行。

我感觉,那个时候村庄里长大的每一个男人都是在那间破土房里受到了有关人性最根本的启蒙和教育,以至于每个从那村庄里走出去的男人身上都带着那些夜晚村庄深刻的烙印,即使走到天涯海角,举手投足的不经意间都会想起那些夜晚。从很久以后回望,那几间破土房俨然是一座只为村里男人开放的教堂。

村庄里的每个人,在一天之内总有那么一会儿时间会想起那个地方。每一个从自己家出来又不知去哪儿的人,都会自觉不自觉地走向那个地方。他们中的有些人已经上了年纪,有些孩子刚学会走路。从1940年代至1970年代出生的人同在一处,年龄跨度超过三十岁,堪称村庄人群聚集之奇观。

直到多年以后,我才想明白,每天夜晚,他们为什么不去别的地方而直奔那几间小土房?因为小土房没有围墙,也没有可以从里面关着和扣着的院门,它只有一扇总是敞开或虚掩着的小木门。而那扇小木门随时会为每一个向它走来的人打开,好像那不是我伊旦爹爹他们的家,而是村里人每天聚会的公共场所。

可见围墙和院门在乡土社会的意义。围墙和院门是一道私人空间的界线,要不是住在里面的人,不可随意跨越,更不能擅自闯入。除了伊旦爹爹家的房子,那时全村庄还有一户人家的房子也没有围墙和院门,在下巷头的一道土崖之下。屋主人叫旺存,是位老者,偶尔也会有一群村里人进入屋内,上到炕上坐着天南地北地胡吹乱侃,多为成年男子。究其原因,屋内不光旺存老汉,还有他夫人和闺女,看来村里人也是有所顾忌的。

伊旦爹爹家大部分时间只有一个人,还是个光棍儿——两个人都在,也是俩光棍儿。谁去了,都无拘无束。只要屋里有人,无论多晚,隔老远你都能听见一群男人的开怀大笑。即便是寒冷的冬夜,即便是小土门上挂上了破门帘,那扇小木门也只是关着,却从来不会从里面顶着或扣着,轻轻一推,门就开了。几间破旧不堪的小土房就这样成了全庄子的灵魂和心脏。

这是夜里。夜晚是属于大人和男孩子的时间,女孩子只能去自己喜欢的人家里玩。很多时候,小土房屋檐下和房前空地上的聚会从下午就已经开始了——孩子们的欢聚开始得更早。

冬天农活不太多或下雪的日子,村里的小伙子们还会聚在前面的空地上赶“子拉儿”——一种类似于棒球的运动,参与人数不限,攻守人数相同即可。“子拉儿”以难易激烈程度分好几种打法,主要的两种,一是赶“猪窝,”而是攻城。赶“猪窝,”攻守的目标是一小土坑,攻城的目标是画在地上的一大方框,方框内再画一横线,居前方三分之一的位置,方框后三分之二为“城”“子拉儿”攻入城内或守住防线为一局胜负。无论哪种打法都有攻方和守方,攻守双方以手心手背的方式决定谁攻谁守,成功攻入或守住均可得分。

以赶“猪窝”为例。攻方用手往一个代表“猪窝”的小土坑抛扔一小截叫“子拉儿”的短木棒,队友之间可像传球一样互传“子拉儿”互相传递时最好不要把“子拉儿”暴露在外,“子拉儿”的所在越隐蔽越好,以整体配合讲求助攻效果,但只许正面进攻。守窝方队员均手持一木棒,守在土坑周围,也只留一小缺口,见“子拉儿”飞来,只能用木棒往远处击打,且不可用手去接,一旦碰到手,类似足球运动中的“手球”,攻守移位。守方如击中“子拉儿”,且被击出老远,比赛继续。正常秩序以小木棒能否成功攻入或守住“猪窝”为一小胜负,后攻守移位,交换场地,比赛也继续。

这样的比赛通常会持续一个下午,双方队员也会不断替换和更新。到最后,谁赢谁负都不记得了,只记得开心和快乐。

如果孩子太多,也不会全去“子拉儿”,一部分还会踢毽子。大一点的孩子还喜欢拌麻儿,一种把几枚或多枚铜钱或钢镚背面朝上平放在手掌上,然后用一定技巧一摔手掌,铜钱和钢镚都落到一块平整光滑的石头上,以翻过面的多少定输赢。先一人一枚往石头上拌,以落到石头上的正反面数多寡来决定谁先上手。要是有五个人参与,四个人的铜钱或钢镚都是正面朝上,只有一个人是背面朝上,这一个人先上手,他把5枚铜钱或钢镚往掌心里一摆,手掌往前方石头上轻轻一划,5枚铜钱或钢镚像5只小鸟,欢快地飞落在石头上,翻过来的算他赢,如果5枚都翻过来了,除去自己的一枚,他赢了4枚。

无论是打“子拉儿”还是拌麻儿,或是踢毽子,也不全是孩子们的专利,农闲时,很多成年男人也会加入游戏玩耍的队伍里,跟孩子们一起开心。我还有个叫尕胡的堂爹爹,现在也七十好几了,那会儿也年轻。一玩高兴,总忘了回家,他母亲我智华阿太就会捣着小脚来赶她儿子回家。尕胡爹爹十八九岁时,我智华阿太还用土块追着他打。一听见老阿妈的嘶哑的声音,我尕胡爹爹跳起来就跑,我智华阿太还骂骂咧咧地在后面追……那场面,梦里想起来也会笑醒。我尕胡爹爹还在,去年夏天在巷头里遇见,说起那些往事,笑着笑着,眼泪就出来了……

如果哪一天到这里聚会的大人孩子特别多,还会另辟若干阵营,或下方,或打扑克,或当观众啦啦队……只要你愿意,生活在村庄里的人都会找到一个适合你的游戏或快乐方式。说说下方吧,也有好几种,套路与下棋相仿,区别只在于“棋盘”的复杂或简单程度,多流行于藏族聚集的地方,民间有称“藏棋”者是也。无论哪一种,都要先在地上画出棋盘样纵横交错的方格,就地取材找土块、石子儿或一截截短小树枝当“棋子,”开始厮杀。如果下方时间过长,地上的方格看不清了,可一手擦掉原来的方格,重新画一个,继续冲杀……

以上种种表明,在那个非常困难的年代,以我伊旦爹爹和华保爹爹那几间破旧的小土房为中心,形成了一个我们全庄子为之心心念念的区域,一个老少村民自娱自乐的活动中心。

我不记得,我伊旦爹爹和华保爹爹的那几间屋子不在了的确切时间,大约是农村土地承包到户后没过几年,那几间房子就不见了。其间发生的一些事,我还是记得的。我家门前不远处是以前生产队的仓库,院子比很多庄廓都大,没了生产队,无须再有仓库,里面差不多有一亩地,后来成了我家的承包地。仓库一角生产队的两间房子还在,已经很破旧了,但比伊旦爹爹家那几间房子要好一些,至少结实牢靠,父亲就让伊旦爹爹弟兄俩住在里面。

他家以前小土房前的打麦场也已经是伊旦爹爹家的承包地了。没几年,他弟兄俩不种地了,转包给我一个堂叔种。紧接着,我伊旦爹爹和华保爹爹就离开那几间小土房搬到仓库的几间小土房住下了,没几天,伊旦爹爹家的那几间老房子就不在了。我一直觉得,这是我堂叔的一个计策。这个计策里涉及一个关键人物,就是我父亲。堂叔清楚,要是没有我父亲的支持,伊旦爹爹弟兄俩就不可能住进仓库里去——说不定那就是我堂叔和我父亲弟兄俩的一次密谋。

堂叔住在家族的老祖宅里,伊旦爹爹家那几间房子不在了之后,堂叔先用别处的一小块地调换了伊旦爹爹家的宅基地,把原来祖宅的院门从东面挪到了南面,就在那几间房子的位置。拆掉的旧大门,以前算是一座气派的院门,用大青砖砌成,门柱和门头的青砖上还雕着花,拆了有点可惜。多年之后,我还捡到一块从老院门上拆下的大青砖,拿回家里放院子里,后来看不见了。

从此,伊旦爹爹家以前那几间小土房就彻底不存在了。

又过了几年,华保爹爹过世之后,堂叔租种了以前华保爹爹门前作打麦场的承包地,又几年,我最小的堂弟通过调换的老办法用沙滩的一块地把这块地换成了自己的承包地——这是后话。

住到仓库里的头几年,大部分时间,是我华保爹爹一个人住——去世前的好多年他一直住在那里。那时,他弟弟伊旦还在大通,没回来。听族人说,因煤矿效益不好,很多老矿工都买断工龄让提前退休了,他好像也提前退休了。但他没有回老家,说是已在大通成了家,住那里了。按理来说,他孤家寡人一个,漂泊半世,临了,安个家,是好事。

村里人说起此事时一脸诡异,半信半疑的样子。有一两次,我也在场,我都替我伊旦爹爹说了一嘴:这事我知道,是真的。早些年,他还在上班的时候,一次他带一姑娘来单位找我,见了面就介绍说,那姑娘是我姑,正在念大学,让我喊她姑姑。虽然有点尴尬,我还是接受了,叫了姑。不用问,他有家了。成家时,女人家带了孩子来——确切地说,他去女方家生活时,家里早已有个女儿,且女儿已经长大,要上大学了,需要他们供养。不过,我还是为伊旦爹爹高兴,再怎么的,那也是个家。

又过了几年,华保爹爹去世没多久,他弟弟伊旦却回老家住下了。

伊旦爹爹在老家住下之后,竟不走了,像是要常住的样子。大家都猜,一定是那个家没了,想必那姑娘也大学毕业了。他一个人在村里孤独地过了多年,整天用力戳着两只脚在巷道里走来走去。在自己家门口,他过得也像一个流浪汉。

一次回家时,巷道里不见了伊丹爷的身影,一问才知道,他又成家了,到十几里以外的一个村庄里招亲,当了上门女婿。那地方比我们村庄更偏僻,也更艰苦。这次,我倒是没有高兴,一个老汉去人家门上生活,你得看一家人的脸色,那日子不好过。逢年过节,他还回来,一看就只知道过得不怎么好。果然,那日子不长。

一年春节刚过,伊旦爹爹一个堂侄、族内我一个堂叔打电话来,说我伊旦爹爹死了。死在不远处那个村庄里。要是正常死亡,也算解脱了。可族人觉得他的死有点蹊跷,死因可疑。堂叔打电话给我的意思是,看有没有公安部门的熟人,说说,我们不要他们颠倒黑白,只想让他们秉公执法,如果死因确有疑点,希望能澄清事实,给大家一个说法。我的确找了人,办案人员在电话里说,是意外身亡。

他死在一个高高的田埂下,前一天下过雪,田埂和地里还有不厚的积雪。田埂的积雪上有他坠落时留下的划痕。族人怀疑,他是死亡之后,被人从那田埂上扔下去的。可办案人员说,他是不慎失足掉下去摔死的。对这两个结论,我都不敢再妄下结论。亡者为大,入土为安,过了多年,更是不要妄加猜测为好。

给我打电话的堂叔当时还去找过大通煤矿的人,主要是想,可能会有一笔可观的安葬费,如是,丧事就好办了。记得,是我找了一辆拉他去的。至于煤矿方面是怎么答复的,我不大清楚,从只言片语判断,即便有点丧葬费,也是象征性的,顶不了大用,至少没想象的那么多。这也是后来没地方给伊旦爹爹办丧事的原因。

最后,伊旦爹爹就在草滩湾子的白杨树上打秋千呢。

那是真相吗?未必。

只是真相已经不重要了。或者,他自己知道真相足矣,别人并不在乎真相。别

人在乎的其实是真相之外的东西,比如赔偿或丧葬费什么的。他原本孤身一人,一个人来,一个人去,了无牵挂。去了之后,与前世族人的缘分皆已了断,我等后人,又牵挂什么呢?

从他后事的料理中听到的一些话判断,我也确信,人们要的也不是真相。一次梦见伊旦爹爹,醒来,突然非常想念。我父亲弥留之际,一连好几天都说,他看到我伊旦爹爹了。我问:他在哪儿?父亲答:就在上巷头,走过去,又走回来。而那时,我父亲就坐在自己家西房的炕上,从那里是看不到上巷头的。

我父亲却能看到。像梦,却不是梦。

最后的日子里,父亲能从这个世界看得到另一个世界的人。他看到了伊旦爹爹前世留在村庄里的影子。

自从他最后一次离开家族所在村庄,那两间小土屋也快塌了。他死后,那里面也没法安放亡者,更不可能让全家族的人挤在那里办一个丧事。而且,那两间小土房也不完全属于亡人,至少小土房所在的那个院子并不属于他。

因为那院子在包产到户时成了我们家的承包地,后来我弟弟想另立门户自己过,要选一个地方做宅基地。父亲就朝仓库方向努努嘴说:“那不现成的吗?还宽展。”

我弟弟分家另过,在仓库大院盖了几间房子住到那里之后,有好几年,那两间在仓库院子东北角的小土房还一直在,我伊旦爹爹和我弟弟一家人都从一个门里进出。

前些日,我又梦见伊旦爹爹。梦里的伊旦爹爹走在土巷道里,走路的姿势还是那样,左右摇晃得厉害。好像他脚上穿的不是鞋,而是绑着一根粗壮的铁钉,或者他的双脚就是两根长长的铁钉,每迈出一步,那钉子就会深深戳进地里,得使劲才能拔腿迈步。看他的衣着,已经是生产队时代以后了,他身披一件蓝色迪卡外衣——从那之后,他好像一辈子只穿这一件衣服,再也没穿过别的。他习惯总是披着衣服,好像套着袖子,会让他不自在。这样你总是看不到他的胳膊和双手,不知道的人还以为他没有手。

梦里只有这个画面,他在上巷头里走。

梦里上巷头的场景不像是现在,而像是他们还住在那几间小土房时的样子,上巷头还是一片尘土飞扬的情景。那个时候,上巷头只走牲畜和人,偶尔也过一下马车,还从未走过其他车辆。有几年冬天来临时,我伯父用一辆青海湖牌小卡车运一车大煤回家,怎么走都到不了家跟前,最后停在几里外的河滩里,一群人肩扛手抬,折腾大半天才把一车煤拿回家的。

第一次有一辆拖拉机从上巷头过已是很多年以后的事。那时,路已经修宽了一些。后来几经拓宽,一辆卡车才可勉强通行。又过了一二十年,上巷头再次整修,改成了乡村公路。又三五年,天下村道开始硬化,上巷头也铺上了水泥,路面也再次变宽,从4米拓宽至6米,除特大型工程机械外,所有车辆均可通行,但我们还是叫他巷头,上巷头。

一直以来,我们管巷道不叫巷道,叫巷头。感觉在我们看来,也不是什么巷道或小巷小路都配叫巷头,我们村庄的小路纵横交错,每一条小路拐来拐去都能通向任何一户人家,也能通往村庄以外。但我们村庄能称得上巷头的巷道或村道只有两条,一条是上巷头,是主道,一条是下巷头,是辅路。

我伊旦爹爹弟兄俩的小土房在上巷头和下巷头之间。梦中的伊旦爹爹出现在早前上家儿旦智爹爹门前的上巷头里。好像也没走几步,突然就从巷头里消失不见了。梦里,我也没多想,对他的突然消失丝毫也没感到奇怪。

伊旦是我家族的一位爷爷,岁数比我父亲小十好几岁,比我大八九岁,却是我爷爷——我们叫爹爹。从血缘远近关系看,他跟我的生命产生联系当是四代以前事,说不定是五代以前。

因为,按辈分,他是我爷爷的堂弟,但也不像是亲堂弟,是隔了两三代的。他只有一个亲哥哥,而亲堂兄弟还有俩,堂兄嘎玛岁数跟我父亲差不多,去世早,堂弟贡布尚在人世,也过了70岁,养一群羊。前几年每天在山上放羊,上山下山地走动,身体还算硬朗。这两年却突然出现了不少毛病,身体一年不如一年。他们算是一个大家族中的小家族,加上迁移他处的一两户人,也就四五户人家。

以前附近还有两户人家,尕藏爹爹和旦智爹爹家——现在也分成五六户了,家中老人也都是我爷爷的堂弟。听族内人说,这俩老人相对于伊旦爹爹他们几个,跟我爷爷的血缘关系好像更近一些,说是亲堂弟。如此说来,伊旦爹爹当是我远房的祖辈。

伊丹爷弟兄俩一生均未娶妻生子,弟兄俩相依为命过了一辈子。去世的时候岁数也不大,都是60岁上下走的。因为是孤儿,无论是大集体时候还是承包到户以后,村上和乡上都多有照顾。哥哥曾保送到一煤矿当长期工人,可以靠工资生活了。

每次回家,穿着煤矿发的制服,留着的分头一缕缕从额头梳向后脑勺,大人们说那叫大背头。他还每天都能用肥皂洗脸洗头,洗碗,肥皂水泼在小土房前的地上,从上、下巷头走过的人都能闻到皂香味儿,觉得他过的日子跟村里人不大一样。

村里人都觉得只有大队书记或公社书记才会留那样的头发,加上我华保爹爹说话时总带一个独特的前置语气词:哈。久而久之,他竟用“哈”字代替了第一人称,再也不会说“我”了。有时还会带好几个:“哈”字。时间不长,村庄里的人就送了一个大号给他,哈书记。这一叫,就是一辈子,连家族内的晚辈,也这么叫。关键是,谁叫,他都答应,好像他都觉得自己已然是哈书记了。

我的同辈们索性简称:哈爷,不知道的还以为他姓哈呢。记得那是一个干冷的冬天。一个堂弟跟我说:“哈爷正躺在炕上念报纸呢……”我不信——他半个字也不认得,就跑去看。怕他发现,到跟前放慢了脚步,蹑手蹑脚,不发出任何声音,我进到屋里,他都没有觉察。躺在炕上的华保爹爹真的举着一张报纸,“哈”了几下念道:哈伊旦和一帮娃娃丫头在上巷头的两棵白杨树上打秋千。他念的不是报纸上登出来的事,而是当时上巷头正在发生的事,好像透过报纸他能看到村庄里正在发生的事。我从那小土房出来,见一阵风过,上巷头腾起一股尘土。

没过几年,煤矿发生事故,华保爹爹的腰受了伤,下不了矿井,回家了。大队和公社就给煤矿开了证明,让弟弟伊旦去顶替——那时候,这样的事被视为正常,弟弟顶替哥哥、儿子顶替父亲从业的事时有发生。我伊旦爹爹就去煤矿上班了,人换了,名字却没换,在煤矿他还叫哥哥的名字,华保。

一次我去煤矿找伊旦爹爹,问伊丹,没人知道。找到一同乡矿工,才知道,他在矿上用的还是哥哥的名字。这样,他在矿上就彻底成了哥哥的替身,连自己的名字也没有了。只有回到老家,回到族人中间,才能以自己的名字活着,还是我们的伊旦爹爹。

没过多久,华保爹爹已被村庄的尘土打回原形,洗脸洗头很少用得起肥皂,尽管还留着分头,但再也梳不出“书记”的大背头发型了。这时伊旦爹爹从煤矿回来探亲,人们发现,以前他阿吾华保身上的味道出现在他的身上了,但发型不是大背头,是一边倒,人们说那头型像公社以前乡长的头型,人们就给他也送了一个雅号:乡长。因为在村庄里的辈分大,大人孩子都管他叫:乡长爷。

哈书记,乡长爷,这应该是我们村庄全体村民公认的公众人物,这个名字也只流行于我们村庄,出了我们村庄的地界,都不认这个名字。

华保爹爹死了以后,煤矿给伊旦爹爹发工资,写的还是他阿吾华保的名字。刚顶替哥哥去煤矿那几年,赶上改革开放,煤矿生意红火,他的工资也不少,日子过得比大多数村里人要滋润。可没几年煤矿效益日差,国有企业改革改制成为趋势,裁员在所难免,他便成为国有企业提前买断工龄退休的一员,回到老家,依然住在生产队仓库的房子里养老。退休后的工资一下降了很多,但养活自己还是不成问题。

其实在他退休之前,煤矿的日子比他还艰难,经常发不出工资。有一年春上,他带一个金老板到我宿舍说,他要跟那个人去淘金。果然去了,后来又独自逃了出来。据说,在金窝子(采金点)老板发现有人偷了他的金子,把大伙强制聚在帐篷里准备搜身,我伊旦爹爹也在里面。老板还没说话,伊旦爹爹说内急,要出去一下。老板看他光着脚,连鞋都没穿,不会有假,就让他出去了。

一出帐篷,闪过一旁,他便赤脚奔向荒原深处。要知道,一个人要在毫无给养准备的情况下光着脚走出那冰天雪地的大荒原,除了找死的人,定是一个赌命的人。他是后者,他赢了,捡回一条命,捎带也捡回来一疙瘩金子。据说,双脚因此被严重冻伤,留下病根。也许是听了这故事的缘故,我感觉从那以后,他走路时摇晃得更厉害了,两只脚戳进地里的感觉更夸张了。

直到很久以后,我都不大清楚,他去金场淘金前,为什么要领那个金老板或金霸头到我宿舍匆匆一叙?难道仅仅是来看看他这个孙子辈的族人,不像,应该另有隐情,比如他要让我这个孙子在那个金霸头面前做个人证啥的。他从金场回来过了很长时间我们都不曾见面,我总也没找到一个机会问个究竟。有关他在金场的那些离奇故事都是其他族人讲给我的,我也从未有机会向他求证。

但我相信那个故事的真实性。那很像他的做事风格,甚至可以说,那样的事情也只有我伊旦爹爹才做得出来,至少在我的族人或我所熟知的人中间,再也找不出第二个能做出那种事情,还做得那么干净利落不顾自己死活的人了。

他退休回到老家时,他阿吾华保已经不在了,伊旦爹爹继续为两个人活着。领取退休工资时,他是阿吾华保,是哈书记;用那点钱维持生活的时候,他又成了弟弟伊旦,是乡长爷,像是他阿吾死了以后还在养活他这个弟弟。

伊丹爹爹原本可以独来独往、无忧无虑地度过余生,他人生的一些重大变故均与两次非正常“婚史”有关。所以说非正常,是因为两次“婚史”均无合法手续,一翻脸,人家都不认账。村里人说,都与他手中的那点退休工资有关,但也只是猜测,不确定。我伊旦爹爹的日常生活和整个人生都充满了不确定性。

他总是飘忽不定,行踪诡异。我感觉,很多时候,他自己都怀疑自己的真实存在,至少他不大相信自己的很多经历是真实发生过的事——哪怕是一些细小的事情也一样。或者说,他心里可能也承认那些事真的发生过,却不愿意在别人面前承认,哪怕那些事无关乎是非对错也不行。比如,你刚看见他在某个地方,只过了一小会儿,等他离开了那个地方,你要问伊旦爹爹刚在那个地方干什么?他可能会一口咬定,这一整天他都没去过那个地方,你怎么证明都没用。于是你也会恍惚,难道自己看见的伊旦爹爹并非真的伊旦爹爹,而只是你的幻觉。何以故?

众生众生者,如来说非众生,是名众生。

我伊旦爹爹是个孤儿,小时候是,一辈子都是,死了也是。可亲族还在,且人口众多。一般来说,亡人如果没有后人,血缘最近的晚辈应该负起后人的责任,为其送葬。可没人出面尽其孝责,其他族人心知肚明,也不言语,那就大家一起把亡人葬了吧。可是依照习俗得在家里祭奠三日后方可安葬,可是在谁家祭奠呢?当然有合适的人家,可人家自己不说,你总不能抬着一死人闯进人家里去祭奠吧。众族人窃窃私语一番之后,就停尸村外,不进村,不进家门,三日后火化下葬。

湾子是村庄边上的一个小山洼,是一片水草地,生产队时将之辟为林地,栽了一片杨树。经过多年,那些杨树已成大树。

就是说,族人把伊丹爹爹的遗体吊在了湾子的两棵杨树上。遗体不能放地上,得防野狗什么的去撕咬,最后大家决定在两棵树之间高高拴几条绳索,像吊床,也像秋千,然后把伊旦爹爹吊在上面,风一吹,树一摇,像是一个人在树上荡秋千。

我父亲一辈子说过很多句精辟的话,这一句是最精彩的。

伊旦爹爹在草滩湾子的白杨树上打秋千呢。

此前,我也曾写到过伊旦爹爹,甚至曾一度设想要以他为原型写一部长篇小说,开头就用父亲的这句话。小说能否写成不好说,但这句话绝对是经典的小说语言,堪比马尔克斯《百年孤独》的开头,世间万象都在里面。

父亲弥留之际,也曾梦见伊丹爹爹。那几天,他多梦,梦见的全是村子里已经过世多年的人。也可能不是梦,是幻觉。因为说起这些人时,他并不在睡眠状态,而是醒着,在炕上坐着。坐着坐着,他会一直盯着一个地方看,临了说,他看到伊旦爹爹在巷道里走,或者看到另外某个人从谁家里出来了——都是村里死了多年的亡人。

一天下午,他说看到死去多年的明宝阿吾刚从他家后面的道道里出来,头上还缠着一条花毛巾。那时,他就坐在自己家炕上,现实世界里,他不可能看到这些。要么是梦,要么是幻觉。是否还有一种可能,彼时的父亲与我们并不在同一个时空里?他能看得见另一个时空的人,而我们只看到他坐在炕上,并未看到他从炕上看到的一切。

何以故?我见、人见、众生见、寿者见,即非我见、人见、众生见、寿者见,是名我见、人见、众生见、寿者见。

死了之后的伊旦爹爹,从我父亲的梦里又走进我的梦里,都是在那土巷道里一戳一戳地走。像许多年之后的奥雷良诺·布恩迪亚上校走在只有二十户人家的那个叫马贡多的村庄。

最后的日子里,布恩迪亚上校看到了蚂蚁——全世界的蚂蚁一起出动,正沿着花园的石子路把他(一个孩子,他只剩下一张肿胀干瘪的皮囊)拖回巢穴去。随后,他看到了尘世时空中显现的羊皮卷卷首提要:

家族的第一个人被捆在树上,最后一个人正被蚂蚁吃掉。

我伊旦爹爹死了以后却吊在草滩湾子的白杨树上等待下葬。

父亲说:你伊旦爹爹在湾子的白杨树上打秋千呢。

作为一个人,伊旦爹爹好像活得很失败,不像是一个真实的人。但他是一个虚构的人、一个文学人物形象,却无比丰满,甚至光彩照人。他荒诞不经,满口谎言,如梦如幻。看上去,他慷慨无畏,实则狭隘自私。扭曲、无赖、流氓、奸猾、狡诈、无耻、愚蠢、猥琐……都在他身上得到完美呈现,像是一双无形的手用极度夸张变形的手法将这些不可调和的元素奇妙地放进一个血肉之躯里,刻意并精心塑造完成了伊旦这件作品,像一幅绝世的漫画。

是啊,谁说不是呢。这哪里像是在写一个自己过世多年的族内先人,倒像是在虚构一个丑陋的灵魂。也正因为如此,从他身上我看到的也恰好是自己的丑陋。

他就像一个虚构的人物,从未真实存在过。但是,谁虚构了伊旦这样一个人物,让他成了家族的一个爷爷或爹爹呢?

伊旦爹爹出现在我记忆里的样子,也像一部小说里的人物——要是再加上大段的心理描写或内心独白,就更像小说了。但那意味着我要给自己虚构一个爷爷,而他是一个真实存在的,他有自己的内心世界,他不需要虚构。他从我的世界里经过,我也从他的世界里经过。

他的世界,又何尝不是我的世界?

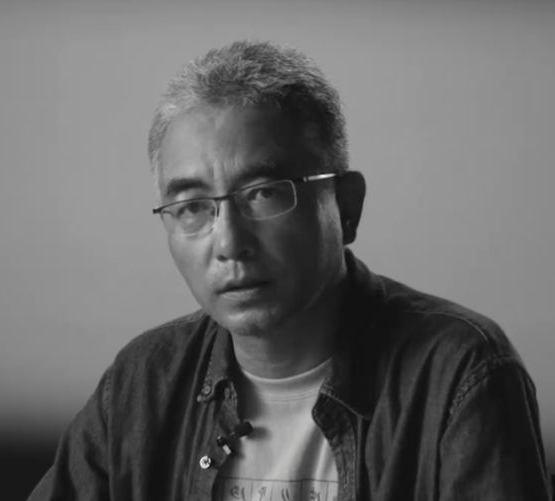

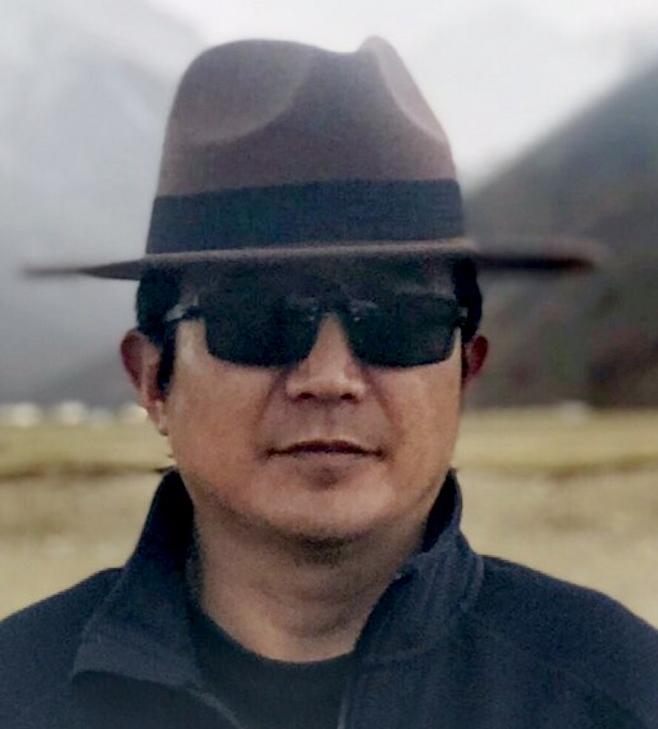

古 岳,又名野鹰,本名胡永科,藏族,高级记者,中国作协会员,自然书写者,全国文化名家暨“四个一批”人才,青海省高端创新人才千人计划杰出人才。已出版文学作品《谁为人类忏悔》《黑色圆舞曲》《生灵密码》《坐在菩提树下听雨》《巴颜喀拉的众生》《草与沙》《冻土笔记》《源启中国》等十余部,有作品译成英文出版。曾获第五届地球奖、青海省“五个一”工程奖、青海省文学艺术奖、第八届徐迟报告文学奖、第十七届长江韬奋奖等。