摘要:萨迦寺是西藏历史上重要的藏传佛教寺院,其萨迦南寺是元代萨迦派在西藏地区政教统治地位的体现。萨迦南寺中典型的城垣建筑是西藏高原第一次参照中原宫廷建筑布局进行修建,是汉藏民族交往交流交融的历史见证。本文在基于萨迦南寺城垣建筑学术研究成果的基础上,论证萨迦南寺城垣建筑受元代元上都城垣建筑的影响,分析两地城垣具体建筑单元的异同点,进而对后期藏地寺庙建筑产生的影响等做了讨论。

关键词:元代;汉藏艺术;萨迦南寺;城垣建筑

萨迦寺位于西藏自治区日喀则地区萨迦县本波山下,仲曲河将其分为南、北两寺,是藏传佛教萨迦派的祖寺。其萨迦南寺经历了1268-1274年两任本钦和1295-1306年第九任本钦阿迦伦这两个时间段的陆续修建,成为了一座集寺院、城堡和宫廷为一体的藏传佛教建筑。寺内藏有数量众多的珍贵文物,其中以经书、佛像、瓷器和壁画著称于世,被称为“第二敦煌”,在西藏历史上有着极为重要的地位。1961年萨迦寺被公布为第一批全国文物保护单位,其重要地位及文化意义引发了学术界的广泛关注,相关研究成果非常丰富,但是这些研究侧重于寺庙相关历史、寺庙考古资料清理与修复等方面,对其城垣建筑的历史源流及后期影响分析不够深入。本文在基于介绍学术界关于萨迦南寺城垣建筑研究成果的基础上,并实地考察后,分析其城垣建筑单元与元代元上都城垣建筑单元的异同点,将其放置在特定的历史背景下分析其历史源流以及对藏地寺庙建筑产生的后期影响。

一、萨迦南寺城垣建筑概述和研究回顾

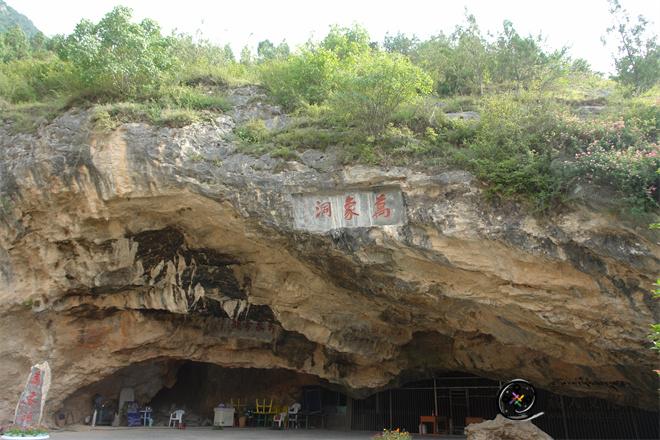

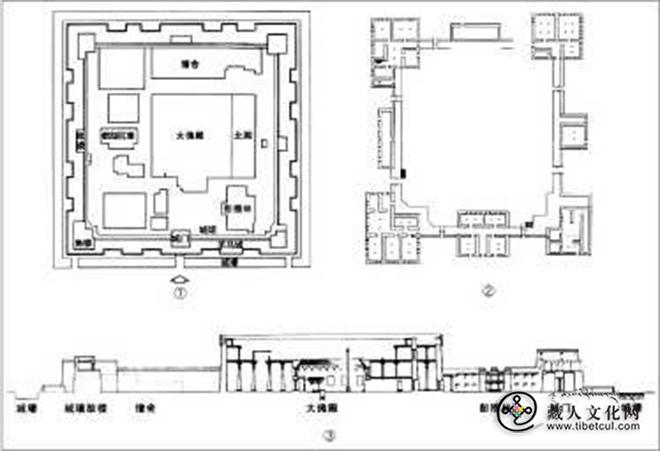

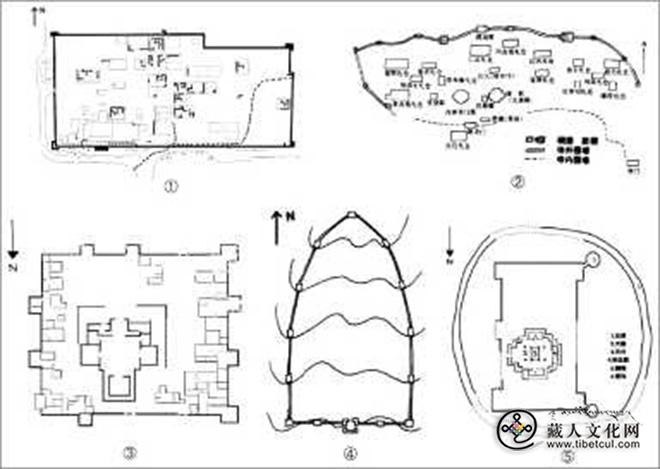

萨迦南寺占地4.5万平方米,坐西朝东,平面方形。寺外现存方形城垣,高大厚实,东、西墙长172米;北墙长177米;南墙长175米。城垣四角设角楼,南、北、西三面正中建敌楼,东面正中辟门,门外迎门筑短垣,此短垣上部与门楼接建,其作用与瓮城同,南面右侧开一小门。城垣外尚存屈曲之羊马墙和羊马城外侧的城壕遗迹,现西面仍存在完整的羊马墙和城壕遗迹,总长195.7米。(见图1、图2)

图1萨迦南寺布局(①总平面图;②城门、角楼、敌楼、城垣二层平面图;③剖面图)

图2萨迦南寺平面实景(笔者拍摄)

图2萨迦南寺平面实景(笔者拍摄)

1434年达仓宗巴・班觉桑布出版的《汉藏史集》一书中记载了萨迦南寺城垣的建造历程,八思巴与萨迦本钦释迦桑布路过杰日拉康时,八思巴表示有所才能的人才能修建此佛殿,本钦请求修建一座能把杰日拉康从天窗中装进去的佛殿,得到八思巴同意之后,本钦对杰日拉康进行了测量,并将图纸带回萨迦。于次年为萨迦大殿奠基,还修建了围墙、角楼和殿墙等。释迦桑布去世后,贡嘎桑布继任本钦,他建成了萨迦大殿的底层、顶层、围墙等建筑。随后第九任本钦阿迦仓任萨迦寺本钦期间修建了羊马墙和女墙。

1959年受命参加中央文化部西藏文物调查工作组工作的宿白先生发表了《西藏日喀则地区寺庙调查记(下)一一西藏寺院调查记之三》一文,文中对萨迦南寺的城垣建筑布局进行了简要描述并绘制了平面图,提出该建筑结构具有元代内地宫廷建筑瓮城的性质。

1990年西藏自治区文物管理委员会文物普查队第三小组对萨迦寺进行了考察,并由索朗旺堆主编出版了《萨迦、谢通门县文物志》一书,书中简要描述了萨迦南寺城垣建筑布局以及各建筑单元修建时间,并提出萨迦南寺选址设计之时便要求其建筑一定要具备有利防守、防火功能。

2003年熊文彬出版的《元代藏汉艺术交流》一书中提到萨迦南寺的城堡式防御建筑与元代宫廷建筑之间关系极为密切。

2005年杨永红发表的《西藏古寺庙建筑的军事防御风格》一文中对萨迦寺、白居寺、扎西岗寺等几个寺庙的军事防御建筑进行了分析,并讨论了西藏古代寺庙建筑的军事防御风格及各自的特点和形成原因。

2006-2009年张建林等学者发表了与萨迦寺考古相关的一系列报告,并在2008年出版的《2007中国重要考古发现》一书中张建林、田有前两位学者发表了《西藏萨迦寺考古发掘与调查》一文。这些报告中都简述了2005-2007年萨迦寺的考古调查情况,介绍了萨迦南寺城垣、羊马墙及护城河遗迹发掘清理情况,提及“南寺城垣上四面有马面,顶部原有垛ロ,其上可供人环绕行走。城垣外羊马墙环绕,相对低矮单薄,羊马墙东面曾开设大小两门,其外侧东、南、西面有城壕环绕,北面则因紧邻仲曲河,形成天然屏障。”并说明这是一套完整的立体防御系统。

2008年郑堆、德吉卓玛两位学者出版的《萨迦寺》一书中提及萨迦南寺的建筑设计参照了拉萨杰日拉康,并得到了中央政府的资助,从内地调来汉、蒙族工匠与藏族工匠一起建造萨迦南寺。“其城垣建筑内城墙上有垛ロ、马面,四角均设角楼,四面中部建有高耸的敌楼;外城墙平面呈亚字型,象征坛城;外壕平面呈方形,壕内有水,类似护城河;城门上修有高大的门楼,门洞有闸门门道狭窄呈丁字型,城门孔道的顶部开有坠洞数处,可从上投下灰、石等物,其整体建筑风格凸现汉区古代城池样式和密宗坛城模式的结合。”

2011年木雅•曲吉建才出版的《神居之所-西藏建筑艺术》一书中提到萨迦南寺从整体建筑设计上是一组十分典型的元代城堡建筑,与元大都的建筑结构具有紧密的联系。

以上的文献资料都突出了萨迦南寺的城垣建筑与中原宫廷建筑有着密不可分的关系。无论是城垣上的敌楼、角楼和短垣等建筑单元,亦是羊马墙与城壕组合的整体建筑,都构成了完整的立体防御系统。这在萨迦时期之前的藏区寺院中难以见到,但在中原宫廷建筑中却十分普遍。说明萨迦南寺的设计者八思巴在汉地生活时,吸收了中原宫廷建筑的特色并应用到了萨迦南寺的修建上。但以上文献资料中对于分析萨迦南寺的城垣建筑受到中原宫廷建筑影响的具体表现和两地城垣建筑的异同点以及对藏地寺庙建筑产生的后期影响并未做讨论。

二、萨迦南寺城垣建筑与元上都城垣建筑分析对比

萨迦南寺的修建与萨迦派一位重要人物“八思巴”息息相关,萨迦南寺是八思巴于1265年从大都返回西藏时亲自设计规划并委托当时的萨迦本钦释迦桑布修建的。此时八思巴作为元朝统一西藏后西藏地方的首任政教首领,无论是为彰显中央对地方的影响力以及西藏地方对中央的归顺;还是为体现自身政教统治地位的崇高,从而借鉴象征统治者地位和权カ的元代宫廷建筑布局,提升萨迦派的政治实カ以及宗教影响カ;亦是八思巴与元朝帝王的紧密关系以及八思巴熟知元代宫廷建筑布局、结构等方面都可反映出萨迦南寺城垣建筑的规划修建在很大程度上受到元代宫廷建筑的启迪和影响。通过对元代宫廷建筑中具有代表性的三座都城元大都、元上都和元中都的修建时间进行分析,元大都建于1267-1283年;元上都于1256年开始设计修建,三年建成;元中都始建于1307年。可推断出八思巴返藏时元大都、元中都未开始修建且修建萨迦寺时元大都未修建完成,由此可知元大都、元中都的建筑布局对萨迦南寺建筑规划无太大影响。而萨迦南寺修建时元上都已修建完成,且八思巴在返回西藏之前大部分时间生活在上都,因此推测萨迦南寺的建筑规划受到了元上都建筑布局的较大影响。

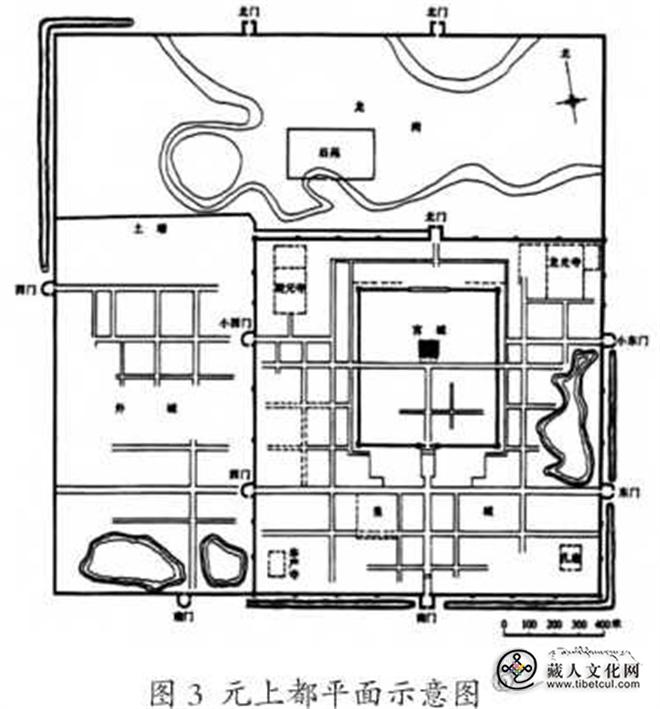

元上都位于上都河镇东北20公里处,地处漂河上游闪电河(上都河)北岸水草丰美的金莲川草原上。元上都是蒙古族掌握政权后,在草原上建立的第一座真正意义上的帝国都城。元上都的城垣建筑分为宫城、皇城和外城三重,其中宫城位于皇城正中偏北处,与皇城呈“回”字形。宫城为长方形,南北长605米,东西宽542米,有东、西、南3门,不设瓮城,因北墙正中为高大的双阕式建筑,故无北门。墙两侧均用青砖包砌,四角建有角楼,四墙外侧均挖有一条宽达8米的壕沟,应是护城河;皇城位于外城的东南部,大致呈方形,每边长1400余米,皇城东西各2门,南北各1门,共6门,城门外均建有方形或马蹄形瓮城。墙体两侧用自然石块包砌,四角建有高大的角楼,呈圆台状,高大壮观,高约10米,内侧建有斜坡状蹬城的踏道。皇城的墙体外侧用石块筑有凸出于墙体的24个梯形马面。西墙和北墙之瓮城门西侧发现有明显的河沟遗迹,宽约10米,应是护城河;外城则是在皇城的西、北两面,由皇城的东、南两墙延伸修筑而成,平面呈方形,每边长2200余米,从皇城城墙延筑部分全都用黄土夯筑,外城4门,其中北墙2门,西、南墙各1门,城门外均建有方形或马蹄形瓮城。外城墙外四周挖有宽约26米的护城河,并筑有石堤护坡,以防坍塌。(见图3)

通过对萨迦南寺城垣建筑与元上都城垣建筑对比分析,可以发现两地城垣建筑具有较多相似处,如两地城垣形制皆为方形,都具有多重城墙、角楼、城壕以及瓮城等建筑结构,以下四点进行分析:

第一、萨迦南寺城垣建筑与元上都城垣建筑都体现了多重城墙防御的建筑理念,元上都具有内外三重城墙,分别为宫城墙、皇城墙和外城墙,宫城和皇城城墙的建筑方法和所用材质大体相同,墙体中间采用不含杂质的纯净黄土,层层夯筑而成,墙体内外运用自然石块包砌而成;但外城城墙夯土杂色不均,夯层厚薄不一,其坚硬程度和构筑方法较宫城和皇城明显不同,防御效果远不如宫城和皇城,体现了古代统治者修筑城墙时“筑城以卫君,造郭以居人”的思想。萨迦南寺寺外也围绕方形城墙以及低矮的羊马墙,二墙皆系土筑夯墙,在城墙上设有垛ロ,垛ロ是指城墙上凹凸形短墙间的开口。羊马墙修建在护城河壕沟内侧之上,与护城河是一个整体建筑,与城墙相配合,构成了完整的立体防御系统。对比分析两地在城墙建筑的形状和功能上具有相似之处,虽元上都无羊马墙,但两地在多重城墙防御这一建筑理念上是吻合的。总体来看,两地的城墙建筑坚固、墙体深厚,防御功能优越,都为建筑主体构成了多道保护屏障。

第二、两地城垣建筑都具有城门、瓮城,城门是进出都城的唯一通道,其防御的重要性不言而喻。在城门外修筑瓮城,则可以避免城门直接受到敌人的攻击,加大敌人攻破城门的难度,即使敌人攻破瓮城门,进入瓮城亦无法打开城门,且可以利用瓮城城墙居高临下的优势射杀来犯之敌,从而反败为胜。元上都共发现13座城门,其中宫城3座、皇城6座、外城4座。瓮城都设在皇城和外城的城门外,皇城和外城南北城门的瓮城门相同,南北直开,形状为长方形,东西城门的瓮城则折向南开,为马蹄形瓮城。都城外南北方向有上都河与龙岗山作为天然防御,故南北城门的瓮城采用直开。但都城外东西方向军事压カ较大,西面主要来自四大汗国的威胁,东面则是由于统治集团内部政权动荡、时有军事政变发生,故借鉴前代瓮城形制将其折向南开,以提高防御性。萨迦南寺共有2座城门,其中城墙东面正中开1门、南面右侧开1门,东面城门上设有高大的门楼,门洞内设闸门,门楼下部设军事坠洞多处,便于战时从上面投掷石头进行防御。门外有一门筑短垣,形状为长方形,位于城门的正对面,进出城门须经过短垣的两侧。此短垣上部与门楼接建,其短垣的作用与瓮城相同,为城门增加一道防御屏障。南面右侧有1城门,其规模较小,并无短垣、门楼等防御工事,应是为了方便出入设计的。

第三、两地城垣建筑都具有角楼、马面,角楼是建在角台上的阁楼建筑,两者都是城墙防御工程的重要组成设施,起瞭望和防御作用。元上都宫城和皇城均筑有角楼,并在角楼与城门的内侧建筑用于登城的斜坡踏道,角楼与斜坡踏道相互配合,对于保卫都城安全起到十分重要的作用。萨迦南寺的城墙四角也设有角楼,楼身向外凸出、向里凹进,这种布置方式便于角楼内的守军从侧面攻打攀墙之敌。并由图一分析萨迦南寺东门右边的角楼和城门内侧设有用于登城的斜坡踏道,这与元上都的角楼建筑布局是相似的。马面是城墙向外凸出墙体部分用以三面防敌的建筑,元上都的皇城四面墙体外侧筑有马面,每面墙体筑6座。构筑方法与城墙构筑方法大体相当,中间部分均采用黄土夯筑而成,外面用自然石块加以包裹,上窄下宽,整体呈梯形。萨迦南寺的城垣四面有马面,但根据现有关于萨迦寺的平面图以及实地考察分析已无法得知马面的具体布局,应是经过长时间的风雨侵蚀,后期维修时拆除了城墙上与马面相关的部分,仅在郑堆、德吉卓玛两位学者出版的《萨迦寺》一书中以及张建林等学者发表的一系列与萨迦寺考古有关的报告中有所提及。

第四、两地城垣建筑都具有城壕,城壕就是护城河,是设在城墙最外围的第一道防御屏障,也是古代都城防御体系中必不可少的一道重要防御工事。元上都的三重城墙外都具有壕沟,其宫城和皇城的壕沟具有护城河和排水沟的双重作用,其外城的壕沟只具备护城河的作用。萨迦南寺的羊马墙外侧东、西、南面具有壕沟,与羊马墙是一个整体建筑,底铺卵石的护城河壕沟呈倒梯形,上宽下窄,内外两侧平行且均有石头砌成的坚固护坡,底部铺有卵石,最深处可达3米,护城河壕沟西、南面各有3处锯齿状的凹进部分,一般凹进5-6米、长12米。羊马墙则直接修建在护城河壕沟内侧之上,与城墙相配合构成完整的防御系统。

虽然萨迦南寺城垣建筑与元上都城垣建筑具有较多的相似处,但由于两地的地理位置、统治者的地位以及人カ、财力等条件的不同,仍有不同之处,以下三点进行分析:

第一、两地城垣建筑的规模相差较大,元上都作为帝国都城在规模上是远远大于萨迦南寺的,无论是占地面积还是城门、瓮城、角楼等建筑结构,其规模和数量都是萨迦南寺的倍数之和。

第二、元上都无敌楼建筑,敌楼是古代建筑在城墙敌台上的城楼,是城墙之上沿线所建的楼房,战时用于守城防御,供部队进行指挥瞭望传令,放置器械物资等,平时则供守城者遮风避雨休息,是一种增强城墙防御的设施。萨迦南寺城墙的南面、北面和西面正中建有敌楼,楼身向外突出,敌楼守军可以从各个方面攻打敌人。元上都城垣建筑上未发现敌楼建筑,但纵观西藏古代防御建筑,可发现西藏的宗堡建筑中常用“碉楼”与围墙组合作为防御建筑,吐蕃时期的乃宁曲德寺外围墙的东北角也筑有碉楼增强其寺庙的防御实カ。碉楼建筑与萨迦寺的敌楼建筑具有相似处,两者平面皆呈方形,上窄下宽,顶面是平的,外墙由坚固的石头垒砌而成。可见八思巴在设计萨迦南寺时,不仅借鉴了元代宫廷建筑中的城垣建筑结构,也将西藏的碉楼建筑结构融入其中。

第三、两地城垣建筑城墙颜色装饰不同,元上都的宫城城墙两侧均用青砖包砌;皇城墙体两侧用自然石块包砌;外城墙体从皇城城墙延筑部分全都用黄土夯筑,其墙体上无任何图案装饰,保持建筑材质的本色。萨迦南寺的城垣城墙均是灰土版筑,饰有红、白、黑三种颜色的大方块和宽带,红色象征文殊菩萨,白色象征观音菩萨,黑色象征金刚手菩萨,是萨迦派“花教”之称的象征,也是萨迦寺建筑特色之一。两地对于城墙颜色的不同表达,更是体现两地建筑功能的不同,元上都为宫廷建筑,其城墙注重实用功能,而萨迦南寺为寺庙建筑,其城墙颜色的装饰体现出教派的宗教信仰。

三、萨迦南寺城垣建筑的历史源流及后期影响

吐蕃王朝土崩瓦解后,西藏进入长达300多年的分裂割据时期。在分裂时期,西藏皇族与贵族之间的频繁冲突,大小领主之间的纷争,各教派之间为各自利益而发生的争斗等接连不断。随着蒙古政权的崛起,阔端派军进入西藏,随后萨迦班智达作为西藏教派代表与阔端于1247年进行凉州会盟,标志着蒙古与萨迦的合作关系得以建立。1264年八思巴管理总制院,成为西藏地方政教的首领,西藏正式纳入元朝的直接行政管辖,同时也标志着西藏地方的政教合一制度从此开始。元朝的统一,结束了藏地长期的内部分裂割据局面,萨迦派与元朝中央建立了紧密的联系,也为汉藏民族交往交流构建了稳固的桥梁。元代汉地的建筑布局、建筑结构以及建筑技术等跟随萨迦派与中央的来往相续传入藏地,让藏地寺院建筑中具有越来越多的汉地建筑形制,萨迦南寺城垣建筑就是元代汉藏民族交往交流交融的典范。通过对萨迦南寺城垣建筑的研究,可以了解当时中央政权对西藏的控制和影响,以及西藏对汉地文化的接受和融合,可以更全面地理解汉藏交流的深度和广度。

萨迦南寺作为萨迦时期重要的藏传佛教寺庙,其独特的城垣建筑形制也对后续的寺院建筑有着极大的影响,如后藏的乃宁曲德寺、江孜白居寺、热龙寺,西藏中部的楚普寺,西藏西部的扎西岗寺等寺庙,其防御工事的布局和结构受到了萨迦南寺城垣建筑不同程度的影响。

第一、乃宁曲德寺位于日喀则地区康马县乃宁乡,寺庙坐西朝东、背山面河,由嘉・绛贝桑瓦于吐蕃时期创建。乃宁曲德寺平面呈曲尺形,寺庙外围尚存方形堡址,知寺原有若萨迦南寺之城堡。现存围墙东墙长328米、南墙长185米、西墙长352米、北墙长167米。墙体为夯筑,主墙高6.24米,墙基部一般厚2.6米,四角设有角楼。围墙顶部平坦,宽1.7-2.2米,顶部外侧筑有女墙,墙体亦为夯筑,女墙上都有射击孔。现存东、南两门,东门前有夯土短垣,通高约6.2米,其作用与瓮城相同。(见图4:①)14世纪初乃宁曲德寺大堪布仁青贝桑布历时3年修建围墙,此围墙在1904年的乃宁寺抗英战争中发挥了巨大的作用,现存围墙仍能看出抗英战争痕迹,如围墙东南角墙体有宽1.45米、高2.7米的大洞,系当年英军工兵所炸开的入寺口。由此判断现存围墙为14世纪初修建,并且角楼、女墙和短垣等一系列防御建筑与围墙为一个整体,应是同一时间修建的。14世纪初乃宁曲德寺信奉噶当派,噶当派与萨迦派关系紧密,噶当派法王南喀本曾与八思巴相互问难说法,并写下《记法王八思巴的一些奇异事迹之传记》。在13世纪晚期萨迦派与止贡派的长期纷争中,噶当派也与萨迦派站在同一立场。由此可见乃宁曲德寺的围墙布局应是受到两个教派的密切往来的影响,参考萨迦南寺的城垣布局因地制宜修建的。

第二、江孜白居寺位于日喀则地区江孜县,寺庙坐北朝南、三面环山,由热丹贡桑帕巴于1418年开始修建,1425年修建了寺外的大围墙,围墙上建有二十座角楼。白居寺的围墙依山而建,环绕白居寺一周,全长1440、宽2-4、高约3米。围墙上部宽度为1.5-2.0米不等,外高内低,内部宽为1米以上,供人行走,外部作为护墙,宽度不少于50厘米,外部比内部高出约1米,起保护作用。白居寺的角楼布局是缓处密、险处稀,均以占据险要地形安排,现存13个角楼遗迹,多为长方形,北部山顶有2楼,其北侧用岩块砌成半圆形厚墙,十分坚固。现有寺门是1984年修建的,东侧是原来的寺门。(见图4:②)白居寺之所以具有军事防御功能,其原因主要在于江孜地处战略要地,长期以来峰火、战乱较为频繁,是兵家必争之地。分裂割据以后,西藏各地群雄并立,独霸一方,白居寺作为江孜最重要的寺庙之一,出于对自身各种利益的考虑,必然十分注意加强自身的防御能力。

第三、热龙寺位于日喀则地区江孜县热龙乡,寺庙坐北朝南,东面背靠缸瓦桑布雪山,西、南、北面皆为广阔的草原,由卓贡藏巴嘉热于12世纪末期创建,为竹巴噶举派的主寺。热龙寺旧址外围现存方形城垣遗址,南北墙长120米、西墙长107米、东墙长102米,墙体为夯筑。城墙西南角和西北角建有角楼,西墙和东墙各筑有两座碉楼,间隔均衡并对称分布,南墙和北墙靠近东侧各有一座碉楼,呈对称分布,南墙正中有一门,门前有夯土短垣,其作用与瓮城相同。(见图4:③)元代的热龙寺是藏地著名寺庙之一,竹巴噶举派著名人物邬坚巴曾应元世祖忽必烈诏,到大都为忽必烈授时轮曼陀罗灌顶。但不久他便违命返藏,因此没有任何财物和封号。蒙古汗王妥欢帖睦尔曾尊奉热龙寺法主为福田,颁发封诰,供养基金,敬献供物,作为回赠,热龙寺馈送了一尊由法主藏巴嘉热的遗体火化时幻化的天成观音像。由此可知当时的热龙寺受到中原统治者的重视,与中原来往密切。地理位置上热龙寺距不丹较近,不丹的竹巴噶举势カ与热龙寺关系紧密,热龙寺的多任教主都曾访问过不丹,弘扬教法,修建寺庙。由于热龙寺第18任住持夏仲阿旺朗杰与藏巴第司噶玛彭措朗杰之间矛盾激烈,当彭措朗杰准备武力进攻热龙寺时,阿旺朗杰于1616年前往不丹,并逐渐统一不丹,为不丹的政教首领。随后在1639-1730年期间,西藏曾多次入侵不丹,皆被击败。17世纪的热龙寺处于教派斗争和政治冲突的中心,其寺院必然会增加防御设施。因此其城垣建筑是元代热龙寺与中原关系密切,受到萨迦南寺借鉴中原城垣建筑的启发修建,或是17世纪热龙寺面对教派的争端以及西藏与不丹的战争时修建。

第四、楚普寺位于拉萨市堆龙德庆县拉嘎乡,寺院坐北朝南,南、北、西三面环山,东临楚普河,地理位置极其险要,由一世噶玛巴都松钦巴・曲吉扎巴于1189年创建。楚普寺的外围四周建有咼大的石砌围墙及11座碉楼。寺院大门设在南面围墙正中心,此处建方形瓮城一座,沿大门向两边各设一座碉楼和角楼,从两侧角楼向北沿山势呈椭圆形各设碉楼4座并交接于最北端的碉楼,北端碉楼与瓮城在同一直线上。角楼、碉楼和瓮城共约14座,布置对称、合理。(见图4:④)楚普寺的防御设施系九世噶玛旺曲多吉时所建,这与16世纪后期噶玛噶举派联合藏巴汗等利益集团同格鲁派斗争是分不开的。为了争夺世俗权利,当时最大的两支势力藏巴汗和格鲁派都积极在西藏内外争取盟友,作为支持藏巴汗的噶玛噶举派,必然会加强防御设施。

第五、扎西岗寺位于阿里地区噶尔县扎西岗乡,是西藏西部一座早期的寺院,由喇嘛达格章创建,历经7年建成,寺庙处于一小山丘上。寺庙的外层是一略成矩形的由土夯筑成的防护墙,在防护墙的四角筑有角楼,在防护墙东西面中部筑有碉楼,角楼和碉楼向防护墙外突出。西南及西北角上的角楼外还建有两座圆形的碉楼,西南角上的碉楼保存比较完好。碉楼墙体残高6-8米,墙上开设有三角形或长条形的望孔和射孔。在防护墙以外是环绕一周的濠沟,濠沟宽为1-1.5米。尽管建筑规模很小,但其碉楼、护墙和濠沟等建筑仍旧构成了一个比较完善的防御体系。(见图4:⑤)根据宿白在《藏传佛教寺院考古》一书中判断,扎西岗寺殿堂的修建时间或许较14世纪略迟,而外围的防御建筑大约出自西藏噶厦于1683年与拉达克议和后,1686年西藏噶厦修建此寺时为了保卫西部边境所增设的。

图4①乃宁曲德寺平面图采自《日喀则地区康马县乃宁曲德寺调查简报》;②江孜白居寺采自宿白:《藏传佛教寺院考古》;③热龙寺平面图(笔者自绘);④楚普寺平面图采自宿白:《藏传佛教寺院考古》;⑤扎西岗寺平面图采自索朗旺堆:《阿里地区文物志》

通过对上述寺庙防御工事布局及其渊源的梳理,基本能够勾勒出萨迦南寺城垣建筑对后期寺庙的影响以及防御工事的发展趋势。寺庙因自身身处各教派之间以及各万户之间的利益争端导致动荡不安的社会环境下,根据所处地形、社会环境和经济实カ并借鉴萨迦南寺城垣建筑以及藏地碉楼建筑因地制宜构筑相应的防御工事,并不断完善防御体系来巩固其利益和扩大其势カ范围。

萨迦南寺城垣建筑是汉藏民族交往交流交融的典范,也是西藏人民维护祖国统一和民族团结的历史见证。其独特的城垣建筑布局丰富了西藏高原的建筑形制,也对藏地后期的寺院建筑影响重大。因此关注萨迦南寺城垣建筑的发展,对研究民族交流史、艺术发展史、铸牢中华民族共同体意识等课题有重要意义。

作者简介:杨世荣,西藏大学艺术学院美术学2023级硕士研究生。

基金项目:本文系西藏社科联2023年“揭榜挂帅”重大课题“考古视域中的西藏与祖国关系史研究”(项目编号:23XZLFBGS03)阶段性成果。

原刊于《西藏艺术研究》2024年第4期,注释及引用略,原文版权归作者和原单位所有。