记者在甘肃武威采访时,考古学者黎大祥带领记者到高坝镇高坝村参观了一座神秘的古墓。该墓隐迹在一片玉米地中,墓门很小,室内狭窄空荡。但是根据出土的墓碑记载,这儿却是大唐上柱国翟公夫妇合葬墓。据黎大祥介绍,上柱国为唐时武官的最高勋级。

这座墓于1997年5月发现,根据墓志铭记载:翟公,讳舍集,姑臧(今武威)人也,授上柱国。翟公的夫人为安氏,为凉国公(即安兴贵)之孙也,出之名家,宜于贵室。

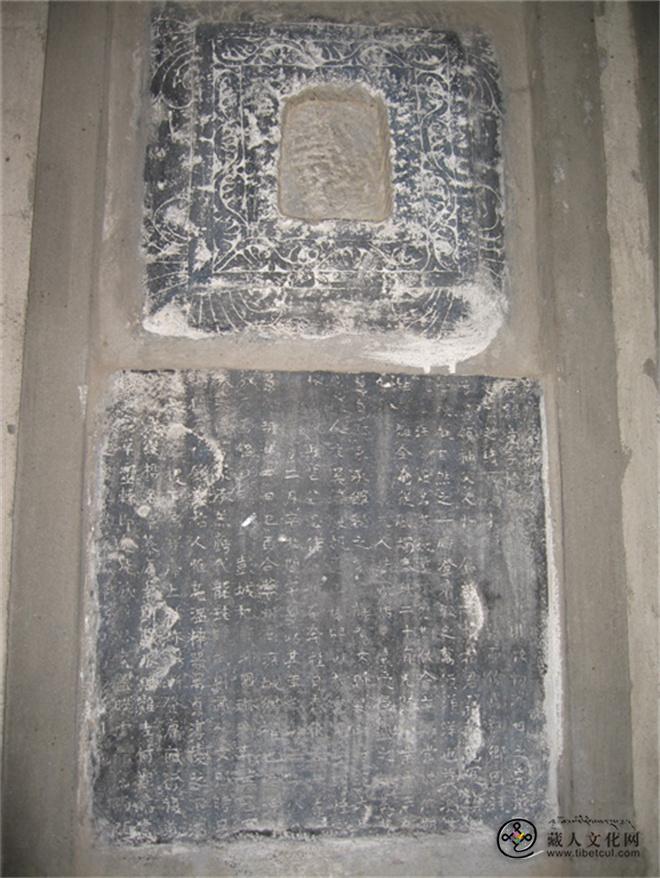

翟公墓

翟公墓

翟公墓中出土的男仕俑

翟公墓中出土的男仕俑

翟公墓中出土的砖雕

翟公墓中出土的砖雕

因为安氏是安兴贵的孙女,黎大祥才道出了执意要让记者参观该墓的用意。从安氏说起,引出了一段凉州历史上曾经的“辉煌往事”。

武威安氏与安兴贵

北周至隋、唐,是中国历史上由统一走向繁荣发展的鼎盛时期,武威作为这一时期政治、军事和文化交流、经济发展的重镇,人文荟萃、英才济济。武威安氏就是其中的代表之一。

武威安氏属于昭武九姓,是粟特人,来自西域的安国。粟特位于中亚河间地带的正中央,从东汉末年到魏、晋时期开始,粟特人一直以商业民族的形象活跃在中国古代的“丝绸之路”上。漫漫“丝绸之路”上的各个主要城镇,他们几乎都留下了遗迹,甚至形成了聚落。武威接近西域,汉辟河西四郡以后,形成了长安以西地区政治经济文化的中心,又地处“丝绸之路”的交通枢纽,所以很多西域商人常常将商品拿到这里交换出售。

武威安氏就是来自西域安国的商胡之一。因为他们来自粟特人在西域建立的不同部落城邦,“因居命氏”。汉人即根据他们部落的姓氏称他为“安国”,并为他们取了汉语发音的姓氏“安”姓。在我国北周和隋、唐时期,武威安氏,成为整个社会政治经济之中举足轻重的名门望族。出有朝廷的许多重臣命官。

安兴贵,其先居安国,从后魏时安难陀开始世居凉州,为武威豪望。据《大唐故右威卫将军上柱国安府君墓志铭》载:其祖安弼,周朝服侯。父安罗,北周开府仪同三司,隋石州刺史,贵乡县开国公。安兴贵,隋末唐初在高祖李渊手下做官,唐王朝刚建立不久,即武德初(公元618年),因帮助唐王平息当时割据凉州的河西大凉王李轨有功,而“诏兴贵为右武侯大将军,封凉国公,赐帛万段”(《新唐书·李轨传》)。

安兴贵在唐朝刚刚建立政权之后,唐王朝在政权还不稳定的情况下,在长安上表唐高祖李渊,请求到凉州说服割据河西的大凉王李轨投降。唐高祖考虑到李轨割据河西,连结吐谷浑和突厥,自恃山河坚固,发大兵讨击,尚且困难,其—人怎能说服?在这种情况下,作为世为凉州豪望的安兴贵,向高祖讲述了他到凉州捉拿李轨,平息割据势力的计划,李渊认为可行,安兴贵遂到凉州。

李轨割据称王

据《隋书·李轨传》载:李轨,字处则,凉州姑臧(今武威市)人,系武威豪强大户,家财万贯。他机智多谋,能言善辩,乐善好施,救人急难,受到多方人士的拥护。隋大业末年被任为武威郡鹰扬府司马。

隋朝末年,天下大乱,伴随着全国农民大起义,割据政权纷纷建立。隋炀帝大业十三年(617年)四月,薛举割据陇西,在金城称秦帝,不断发展势力,争夺地盘。李轨斟酌时局,与同郡豪强名士曹珍、关谨、粱硕、李赞、安修仁等商讨对策。李轨认为:“薛举割据陇西,野心勃勃,必然来吞并河西。如今朝廷命官昏庸无能,面对群雄割据、动荡不安的局势,束手无策。我们只有同心协力,保卫河西,以观天下之变。”大家都很赞同李轨的见解。

当时有术士编造“李氏当为天下”的谶语,广为流传。于是曹珍神秘地说:“经常听图谶上说‘李氏当王’。今天大家商量起兵之事,难道不是天命吗?”大家听了,共推李轨为王,举旗起事。先后在昌松打败了割据陇西的秦帝薛举,在张掖消灭了曹琼的势力,进而连克敦煌、西平、枹罕等地,统一了整个河西地区,自称河西大凉王。

唐高祖武德元年(618年),李轨正式称帝,建元安乐,设置百官,立儿子伯玉为皇太子,拜曹珍为尚书左仆射,史称大凉政权。这时,关谨等人议论要杀隋官,分其家产。李轨反对说:“大家推我为主,就要遵守前约。当务之急,意在制止动乱。杀人取物,不得人心。”

李轨是历史上唯一一位凉州籍的皇帝。其开国功臣安修仁与在长安为官的安兴贵系亲兄弟。

李轨与姑臧城

凉州有史可稽的最早城市是赤乌镇。后匈奴逐走乌孙、月氏,在赤乌镇的基础上,修筑了姑臧城。汉朝在凉州设郡置县后,开始对凉州城进行营建和行政管理,城市的雏形基本形成。前凉张氏政权对姑臧城进行了大规模的营建,成为具有外城、中城、紫禁城的新格局,典雅别致,巍然壮观,俨然是都城的规格和规模。前凉对姑臧城的营建,改变了中国传统的宫南市北的都城建筑布局,创造了一反旧制的宫北市南的新格局,影响了都城建筑的风格。这是凉州城的鼎盛时期。大凉李轨为称帝需要,将凉州城增扩为七城。

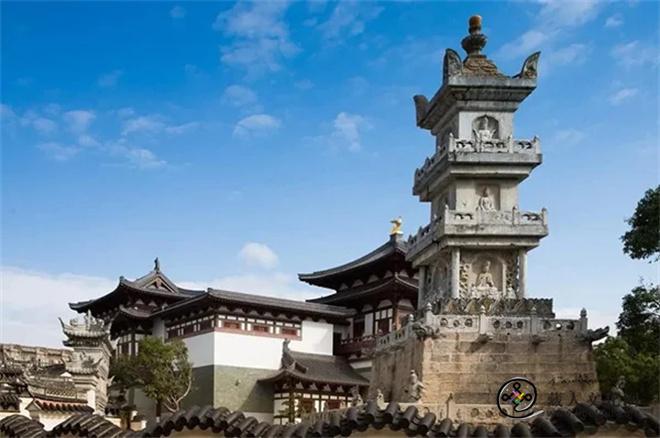

北凉时期石造像塔

北凉时期石造像塔

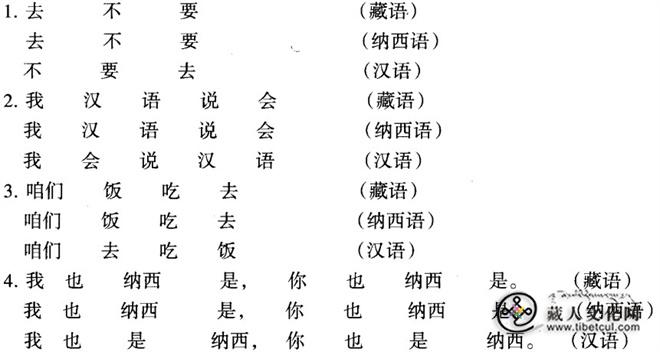

出现大凉年号的刘和墓志

出现大凉年号的刘和墓志

隋大业十三年(617)七月,李轨在姑臧城自称河西大凉王。在此之际,金城薛举派兵攻击,李轨遣将迎战于昌松,大败薛举兵。李轨作为一个刚刚割据的小王国,立足未稳,政治、军事形势十分严峻。出于安全的考虑和军事防御的需要,李轨维修了姑臧城。也许是因为有筑城之举,他才胆壮气盛,自称河西大凉王一年多以后,认为自己的江山已经巩固,拒不接受唐朝的封赐,迫不及待地登上了大凉皇帝的宝座,企图与唐朝相抗衡。岂不知城池巩固仅仅是一个方面,人的因素要起主导作用。

李轨自称河西大凉王140年之后,姑臧城依然相当完好。《资治通鉴》卷219说:唐肃宗至德二载(757)正月,“河西兵马使盖庭伦与武威九姓商胡安门物等杀节度使周泌,聚众六万。武威大城之中,小城有七,胡据其五,二城坚守。支度判官崔称与中使刘日新以二城兵攻之,旬有七日,平之。”由此可见,不仅“武威大城”完好,而且大城里面的七座小城也很坚固,能承受敌我双方约十万兵力厮杀战斗。

短暂的皇帝生涯

唐高祖李渊为统一大计,采取远交近攻的策略,遣使前来与李轨结好,玺书上称李轨为“从弟”。李轨也派其弟李懋入朝进贡谢恩,被封为大将军,遣还凉州,以示信任。李渊又遣使持节拜李轨为凉州总管,封凉王。唐使到达凉州时,李轨已正式称帝。李轨便召集群僚商议此事,想取消帝号,接受册封。曹珍建议说:“隋失天下,四方英雄并起,称王道帝,各霸一方。唐国据于关中,大凉自处河西;既已称帝,为何还要受人官爵?”李轨采纳了曹珍的建议,遂派尚书左丞邓晓到长安,上书李渊自称“从弟大凉皇帝”,表示不接受大唐封号。李渊非常生气,说:“李轨称朕为兄,而不称臣也!”将李轨信使拘押,并令吐谷浑出兵进攻大凉。正在这用人的关键时刻,李轨听信谗言,毒死吏部尚书梁硕,造成人心叛离。这时一胡巫说:“上帝将遣玉女从天而来。”李轨下令筑玉女台,迎接玉女,糜费很大。这一年又属饥荒年,天灾人祸,民不聊生。李轨无奈,倾国救济,仍杯水车薪,无济于事。曹珍认为:“人是国家的根本,人不能安身立命,国将倾危,我们不能眼看老百姓饿死。”有人却反对说:“老百姓不过是弱者,只要勇壮之士有饭吃,国家就不会出问题。”李轨遂不听曹珍之言,下令封仓,结果朝野内外,怨声载道,人心背离。

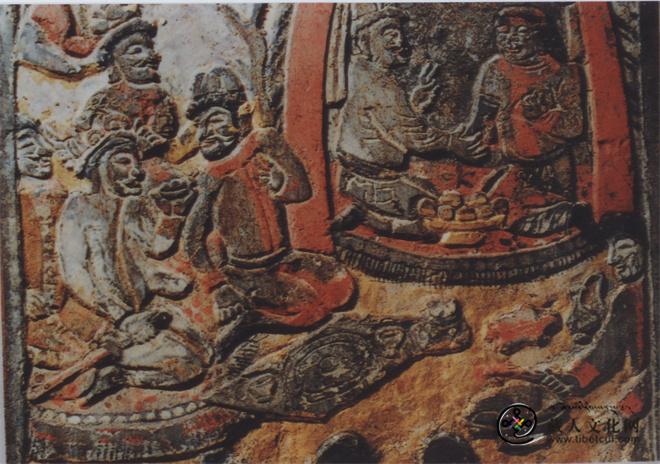

西安郊区出土的北周时期安伽墓的砖雕

西安郊区出土的北周时期安伽墓的砖雕

由于安修仁与安兴贵往来不断,安兴贵对李轨政权的内部情况了如指掌,主动向李渊提出出使凉州说降李轨,并制定了如不能说降就就地擒拿的策略。安兴贵到凉州,李轨拜他为左右卫大将军,并问其保全凉州之策。安兴贵乘机劝说李轨顺应潮流,归附唐朝。李轨非但不接受,而且怀疑他是唐朝的说客。安兴贵见不能说降李轨,就与安修仁密谋以武力解决。安氏兄弟在凉州颇具威望,他们发动少数民族兵马包围了凉州城。李轨被迫率兵出战,败入城中,登上城头观望,安兴贵大声喊道:“大唐使我来擒李轨,不从者诛三族!”

李轨一看大势已去,长叹道:“人心去矣,天亡我唉?”遂携妻带子登上玉女台,置酒话别。安修仁冲上玉女台擒获李轨,装入囚车,送往长安。河西尽归安兴贵所有。武德二年(619)五月,李轨被杀于长安。

李轨从起兵到被杀,前后不到三年,使历史上的大凉政权昙花一现。在记者看到的一份资料中,是这样评价李轨的:“李轨这个领略风骚二三年的封建割据小皇帝,不能顺应人心统一的历史潮流,最后被送上了历史的断头台。”