摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:萨迦班智达是萨迦派的代表人物,除在佛学方面有极高造诣之外,其对西藏地区划入中央政府直接管辖方面也作出了突出贡献,其中萨迦班智达与蒙古阔端王的会见以及他的“致蕃人书”在这一历史事件中起到了至关重要的作用。

关键词:元朝;藏传佛教;高僧;文献

萨迦班智达·贡噶坚赞(1182-1251年),藏传佛教著名高僧,萨迦派第四代祖师,藏族杰出的思想家、教育家和社会活动家。萨迦班智达一生具有多重身份,不仅是一名博通佛学知识的高僧大德和娴熟十明学科的知名学者,而且是一位促成西藏地方正式归入元王朝直接管辖的重要政治人物,在广大藏族地区是家喻户晓的历史、文化名人。

一、萨班·贡噶坚赞的生平事迹

萨迦班智达·贡噶坚赞出身于藏族历史上声名显赫的大家族——萨迦昆氏家族,是萨迦派第一祖贡噶宁布(大师的最小儿子柏钦沃波的长子,原名班丹顿珠。有关藏文文献记载:

无垢昆氏扎巴坚赞之弟白钦俄波娶妻玛吉噶甫玛尼赤江,生二子,长子即萨班.贡噶坚赞,系父亲三十三岁时,第十三饶迥水虎年(1182年)二月二十六日诞生,取名班丹顿珠。自幼在父亲身前读书习字,受密宗诸灌顶教导口诀,并闻习若干医典要诀,所学通达无碍。主要依止至尊扎巴坚赞为轨范师,饱闻密宗一切甚深法,灌满心田,并敬聆医学方面之八支本释等。得受居士戒,取名贡噶坚赞。十五岁,祖辈诸法,尽皆领悟。十九岁,于善知识库敦尊前,敬聆慈氏五论与《集量论》等。二十岁,赴后藏年堆江吐,从粗敦.旋努森格闻习全部《量抉择论》。二十二岁,于后藏曲弥仁莫拜谒迦湿弥罗之大班智达释迦师,满心欢喜,极其敬仰,得聆因明《圣法》。父疾,遂自曲弥仁莫返回萨迦。父白钦俄波五十四岁时,于水猪年(1203年)五月一日圆寂。恩父逝世,彼悲伤不已,广作超荐法事。是年参加夏季法会者甚多,乃开创宣讲《定量论》一座法与《他利品》一座法。每天罝讲两座法,一个月讲毕《定量论》。[1]

以上引文中清楚地记述了萨迦班智达·贡噶坚赞的身世以及他在其三伯父萨迦派高僧札巴坚赞座前接受近事戒(沙弥戒)、取法名贡噶坚赞的经过。不难看出,贡噶坚赞出家为僧后,主要跟随其伯父札巴坚赞广泛学习文化和佛教知识,从而打下坚实的佛学基础。贡噶坚赞在他22岁那年(1204年),又拜当时入藏的克什米尔大师释迦室利为师,受比丘戒,正式成为一名出家僧人。在此期间,他系统学习法称的《释量论》等因明七论以及《现观庄严论》(等经论,同时还学习工艺学、星象学、声律学、医学、修辞学、诗歌、歌舞等印藏文化。有关藏文文献记载:

二十五岁,于洛敦.多杰旺秋倡建之年麦坚贡寺,以大班智达释迦师为亲教师,吉阿赫巴为羯摩师,顿莫日巴为屏教师,于众多僧侣之中,受比丘戒。是年,于大班智达释迦师尊前,敬聆声明典籍《精华摄要》上部、《释量论》《集量论》等有关量学、律经、般若等诸多显宗经卷。总之,迦湿弥罗大班智达释迦师系彼之主要轨范师。该大班智达于第三饶迥木鼠年(1204年)抵藏,至第四饶迥木狗年(1214年),计在藏十一年,在此期间,萨迦.贡噶坚赞得以饱闻其声明、量学、律藏、俱舍、经藏方面之诸甚深密法,灌满心田。遂为精通声明、量学、显宗经典之泰斗。[1]

以上引文记述了贡噶坚赞的学业成长过程。由于个人的不懈努力,贡噶坚赞在学业上很快成长为藏传佛教后弘期一位博通十明学科的大学者和文化名人。他既娴熟因明学、医药学、工艺学、声律学和内明学(内明学包括了般若、中观、戒律、倶舍论等显宗经典以及行、事、瑜伽和无上瑜伽密宗四续),又精通修辞学、辞藻学、韵律学、戏剧学和星象学。此外,贡噶坚赞在绘画艺术方22面也有很高的造诣,充分展示了他出众的艺术才华,给后人留下不少绘画作品。有关藏文文献记载:

于尼泊尔之班智达三菩扎尊前,敬聆梵文声明学三派、《诗镜》、声律学、词藻学、因明等诸多共通明,并将一些译成藏文。通晓绘图、佛像量度、各种字体、识宝、相地等诸种工巧明。安奉于乌孜宁玛之萨钦·噶宁波意所依文殊佛像中之主心木与油漆等,皆彼亲自所作,且于白绸上绘制《根本续》所载之全套画像,吉祥桑耶寺北面,彼亦绘有文殊希有之身像。如此等等,成说甚多,且著有量度之论著。阅读量学之所有经典著作,详细研究,并集中其一切精华,言简意赅,著述具有藏族特色之量学论著《量理宝藏》及其注释。[1]

以上引文记述了贡噶坚赞学习十明学科的情景,他在这一时期主要拜尼泊尔等外籍学者为师学习和深造。当时藏族地区精通十明学科的学者被称为“班智达”,意即学富十明学的大学者。贡噶坚赞经过勤奋努力,不但获得“班智达”这一大学者称号,而且成为第一位享誉整个藏族地区的藏族“班智达”,简称“萨迦班智达”。从此,贡噶坚赞就以“萨迦班智达”冠名。

贡噶坚赞冠名“萨迦班智达”之后,印度南方的绰切噶瓦等6名婆罗门学者闻声前来西藏同萨迦班智达辩论,欲争学问高低。大辩论是在西藏的芒域吉仲的圣瓦第桑布寺附近的一个集市举行,当时的辩论十分激烈,持续13天之久。有关藏文文献记载:

自印度来到藏地之外道大师磋怯噶窝等,反对内道佛教,与其辩难而破斥之,后尽皈依内道佛教,遂于印藏,博得大班智达之称号,获十三把华盖之荣誉云。[1]

以上引文大略记述了印度婆罗门学者到西藏与萨迦班智达辩论的情景和结局,以印度婆罗门学者失败而告终。按传统规矩,6名婆罗门学者都以削发出家为僧的方式来认输,并拜萨迦班智达为师,皈依藏传佛教。学术大辩论的胜利,使萨迦班智达的名声在藏族地区传扬并家喻户晓。随之许多地方官员或著名寺院纷纷邀请萨迦班智达前往讲经说法,如“吉祥桑耶寺之赞普释迦贡迎请彼至桑耶寺驻锡。登迦玛拉希拉之宝座,广为讲经闻法,且整饬教规,于北墙绘有文殊身像,著有赞颂昔日诸法王之偈文。从此,桑耶遂为萨迦所辖之一寺。”[1]

从历史上看,萨迦班智达不仅是一位名副其实的知名度极高的大学者,而且他给后人留下了极其丰厚的文化遗产,包括有关佛学专著和文化论著。他的代表著作主要有《三律仪论》、《正理藏论》、《贤哲入门》、《乐器的论典》、《修辞学》、《声明学》、《萨迦格言》等。这些功底深厚、造诣极高的学术成果在藏传佛教史和藏族文学史上均占有重要地位。其中《三律仪论》是萨迦班智达的一部重要著作,书中判定当时佛教界存在的各种佛学观点的是非,阐述自己对佛教的理解或见解,此书一直是藏传佛教学僧必读的经论之一;其次《正理藏论》是萨迦班智达以陈那的《集量论》(和法称的《释量论》为主的7部因明经典作为重要依据,并应用自己的认识论和逻辑思维体系,撰写而成的一部具有创新意义的因明学著作,在藏传佛教因明学研究领域有着很高的学术地位和学术价值;另外,《萨迦格言》是一部脍炙人口的格言集著作,其内容主要结合佛教义理论述社会伦理和为人处世的道理,在藏族地区广泛流传,深受藏族人民的喜爱。

二、萨迦班智达与阔端王会晤

从历史上看,萨迦班智达不但是一名精通佛学知识的藏传佛教高僧大德,而且是一位促成西藏地方正式归入元朝直接管辖的重要政治人物。当时,由于萨迦班智达在藏族地区享有崇高的社会声望、宗教威信和个人声誉,被元朝统治阶级看中,遂与蒙古阔端王在凉州历史性会晤,成为西藏地方与元朝中央政府之间建立隶属关系的关键性历史人物。而阔端王是成吉思汗的继位者窝阔台汗的第二子,也是一位赫赫有名的历史人物。

1229年,窝阔台继蒙古大汗位后,集中精力攻灭金朝,遂将西夏故地及甘青部分藏族地区封赐给他的第二子阔端,阔端王遂率部驻守河西走廊的要地凉州(今甘肃武威)一带。1235年,蒙古大汗窝阔台出兵大举南下,攻打南宋,命其子阔端王负责指挥西路军。当时,阔端王率领军队攻入成都后,又不得不退回到凉州驻屯。此时的阔端王对藏族地区已有比较全面的关注和了解,并有将藏族地区纳入蒙古大汗管辖的想法和前期准备。于是阔端王在1240年派遣部下多达那波将军率领一支蒙古军队进入西藏地方,并对一路抵抗的寺院和僧人进行焚毁和杀戮,如噶当派主寺热振寺当时遭到焚烧。当多达那波将军率领的军队抵达拉萨河上游的止贡寺附近时,其宗教首领京俄·扎巴迥乃高僧感到军事上无法与蒙古军对抗,遂把西藏木门人家的户口名册献给了多达那波将军,以使止贡地方一带获得安宁。不久,多达那波将军率军北返,向阔端王如实汇报了在西藏地方了解到的政教格局。对此,在《西藏通史·松石宝串》中有较详记载:

将军多达那波采用武力进攻和招抚相结合的办法将全藏纳入统治之下后,按照王子阔端的命令在西藏对各派高僧进行考察,并写信向阔端报告说:“在边地西藏,僧伽以噶当派最大,最讲脸面的是达隆的法主,最有声望的是止贡派的京俄,最精通教法的是萨迦班智达,从他们当中迎请哪一位,请颁明令。”阔端在给他的回信中说:“今世间的力量和威望没有能超过成吉思汗的,对来世有益的是教法,这最为紧要,因此应迎请萨迦班智达。[2]

以上引文交代了蒙古军队进入西藏地方的来龙去脉和政治意图。实际上,阔端王派遣多达那波将军领兵进入西藏地方,是一次试探性的军事行动,其目的并不在攻城略地或武力征服,而是想深入实地考察西藏地方的政治格局和宗教情况,从互不统属的各个地方势力中寻找一位可代表西藏地方全局的重要人物,并与其谈判西藏地方归顺蒙古大汗国管辖的事宜。因此,当时阔端王给萨迦班智达寄去了一封召请函,在召请函的令旨中如是说:

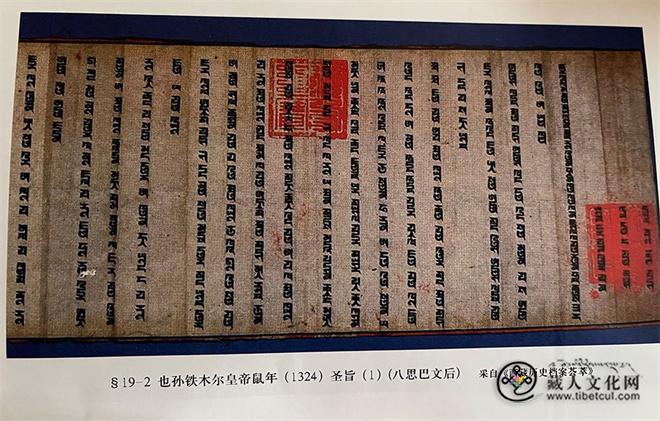

长生天气力里,大福荫护助里,皇帝圣旨。

晓谕萨迦班智达贡噶坚赞贝桑布。朕为报答父母及天地之恩,需要一位能指示道路取舍之喇嘛,在选择之时选中汝萨班,故望汝不辞道路艰难前来。若是汝以年迈(而推辞),那么,往昔佛陀为众生而舍身无数,此又如何?汝是否欲与汝所通晓之教法之誓言相违?吾今已将各地大权在握,如果吾指挥大军(前来),伤害众生,汝岂不惧乎?故今汝体念佛教和众生,尽快前来!吾将令汝管领西方众僧。

赏赐之物有:白银五大升,镶缀有六千二百粒珍珠之珍珠袈裟,硫黄色錦缎长坎肩,靴子,整幅花绸二匹,整幅彩缎二匹,五色錦缎二十匹等。着多尔斯裏和本觉达尔玛二人赍送。

龙年八月三十日写就。[3]

从以上召请函中可以看到当时阔端王用软硬兼施的语气召请萨迦班智达前来凉州会晤,而萨迦班智达也察觉到其中的利害关系,因而他接到阔端王的召请函后,高度重视。有关藏文文献记载:“此时,萨班想道:自我吐蕃分裂割据以来,内战不休。如今各教派之政教共主及各地方头人,互争寺庙庄园与属民,只为各自之教派与统治谋求利益。因无吐蕃整体思想,一旦蒙军入侵卫藏康三区,烧杀抢掠,进行血腥统治,将无力反抗,相继投降。如此看来,暂不抗争而以柔克刚,若正法之绳能牢牢捆住蒙军这凶恶野牛之四肢,则吐蕃与众生幸甚!”[1]为此,萨迦班智达不顾自己年事已高,为了西藏地方民众的切身利益,同意前往阔端王驻地凉州会谈,并做好了前期准备工作,他同西藏地方各个势力的政教领袖沟通和交换意见,谋划归顺蒙古大汗国的策略。《西藏通史·松石宝串》记载:

萨迦班智达动身前委派喇嘛威佑巴·索南僧格和夏尔巴·喜绕迥乃负责萨迦派的宗教事务,委派囊涅(内务管事)仲巴.释迦桑布负责萨迦派的总务,代摄法座。当时萨迦班智达的侄子八思巴年仅10岁,恰那多杰年仅6岁,萨迦班智达还是带着他们二人于藏历第四绕迥木龙年(1244年)的年底从萨迦动身去内地。在他们抵达前藏时,智贡巴、蔡巴、达隆巴等宗派的首领人物会见了他们,各自赠送了大量礼品,并希望萨迦班智达为了西藏的佛教及众生的利益前去蒙古地方后,在宗教方面对自己加以护持。[2]

以上引文介绍了萨迦班智达行前如何安排萨迦派政教事务的情况以及随行重要人员和他所肩负的历史使命。当时萨迦班智达一行经过近两年的长途跋涉才到达目的地凉州,如藏文文献记载:“经巴塘,自理塘渡雅砻江,抵热岗。经夏热拉孜至康定,当地榆通许多不操藏语之居民亦皈依佛门。经哈噶林孜至新都府,贡噶山,朝拜孔子年造佛像。渡过大臣噶尔昔日所至之江司流经之江河,自五台山抵北方弭药。”[1]萨迦班智达一行是在1246年8月抵达凉州的,然而当时恰逢阔端王去参加贵由继位蒙古大汗的庆典,他们又在凉州暂且等候了一段时间。阔端王于147年初返回凉州,即与萨迦班智达会面,两人畅谈有关政教大事,开启了具有重大历史意义的西藏地方归顺蒙古大汗国管辖的谈判。

三、萨迦班智达“致蕃人书”

从萨迦班智达的生平来看,他被蒙古阔端王邀请到达凉州之时,已经是67岁的老人了,可他不顾年事已高,积极与阔端王共同商定西藏地方归顺蒙古大汗国管辖的条件,最后双方达成一致意见。随即萨迦班智达向西藏地方各个势力领袖人物写信,劝说他们接受谈判条件归顺蒙古大汗国管辖。这封告吐蕃(西藏)人民的信函内容,在藏文历史文献《萨迦世系史》中有详细记载:

祈愿吉祥,利乐!向上师及怙主文殊菩萨顶礼!

具吉祥萨迦班智达致书乌思、藏、阿里各地善知识大德及众施主:

我为利益佛法及众生,尤其为利益所有讲蕃语的众生,前来蒙古之地。招请我前来的大施主(指阔端)甚喜,(对我)说:“你领如此年幼的八思巴兄弟与侍从等一起前来,是眷顾于我。你是用头来归顺,他人是用脚来归顺,你是受我的召请而来,他人是因为恐惧而来,此情我岂能不知!八思巴兄弟先前已习知吐蕃的教法,可以让八思巴依旧学习,让恰那多杰学习蒙古的语言。只要我以世间法扶持,你以出世间法扶持,释迦牟尼的教法岂能不在四海之内普遍宏传!”这位菩萨汗王对于佛教教法,尤其是对三宝十分崇敬,能以善巧的法度很好地护持所有臣下,而对我的关怀又胜于对其他人,他曾对我说:“你可以安心地讲经说法,你所需要的,我都可以供给,你作善行我知道,我的作为是不是善行有上天知道。”他对八思巴兄弟尤其喜爱。他怀有“(为政者)自知法度并懂得执法,定会有益于所有国土”的良善心愿,曾对我说:“你可教导你们吐蕃的部众习知法度,我可以使他们安乐。”所以你们众人都应当努力为汗王及各位王子的长寿做祈祷法事!

当今的情势,此蒙古的军队多至无法计数,恐怕整个赡部洲都已归入他们的统治之下。与他们同心者,就应当与他们同甘共苦。他们性情果决,所以不准许有口称归顺而不遵从他们的命令的人,如果有,就必定要加以珍灭。(由此缘故)畏兀儿(回纥)的境土未遭涂炭而且比以前昌盛,人民和财富都归他们自己所有,必者赤、财税官都由他们(畏兀儿人)自己担任。而汉地、西夏、阻卜等地,在未被攻灭之时,(蒙古)将他们与蒙古一样看待,但是他们不遵从(蒙古的)命令,在攻灭之后,他们无处逃遁,只得归顺蒙古。不过在那以后,由于他们听从(蒙古的)命令,现今在各处地方也有任命他们中的贵族担任守城官、财税官、军官、必者赤的。我等吐蕃的部民愚铣顽固,或者希望以种种方法逃脱,或者希望蒙古人因路程遥远不来,或者希望(与蒙古军作战)能够获胜。凡是(对蒙古)施行欺骗的,最终必遭毁灭。各处归顺蒙古的人甚多,因吐蕃的人众愚顽之故,恐怕(被攻灭之后)只堪被驱为奴仆贱役,能够被委派担任官吏的,恐怕百人之中仅数人而已。吐蕃现在宣称归顺(蒙古)的人很多,但是所献的贡赋不多,这里的贵族们心中颇不高兴,这很关紧要。

从去年上推的几年中,西面各地没有(蒙古)军队前来。我带领白利的人来归顺,因看到归顺后很好,上部阿里、乌思藏的人众也归顺了,白利的各部也归顺了,因此至今蒙古没有派兵来,这就是归顺已经受益。不过这一道理上部的人们还有一些不知道。当时,在东部这里,有一些口称归顺但不愿很好缴纳贡品的,未能取信于蒙古人,他们都遭到攻打,人民财富俱被摧毁,此等事情你们大概也都听说过。这些被攻打的往往是自认为自己地势险要、部众勇悍、兵卒众多、盔甲坚厚、善射能战,认为自己能够抵御蒙古的军队,但是最终都被攻破。

众人通常认为,蒙古本部的乌拉及兵差较轻,其他人的乌拉和兵差较重,其实,与他部相比较,反而是他部的乌拉和兵差较轻。

(汗王)又(对我)说:“若能遵从命令,则你们地方各处民众部落原有的官员都可以委任官职,由萨迦的金字、银字使者把他们召来,可以任命为我的达鲁花赤等官员。”为举荐官员,你等可选派能充当来往信使的人,然后把本处官员的名字、民户数目、贡品数量等缮写三份,一份送到我这里,一份存放在萨迦,一份由本处官员自己保存。另外,还需要绘制一幅标明哪些地方已经归顺、哪些地方还没有归顺的地图。若不区分清楚,恐怕已归顺的会受未归顺者的牵连,也遭到毁灭。萨迦的金字使者应当与各地的官员首领商议行事,除利益众生之外,不可擅作威福,各地首领也不可未与萨迦的金字使者商议就自作主张。若不经商议就擅自妄为,即是目无法度,目无法度者遭到罪责,我在这里也难于为其求情。我只希望你们众人齐心协力,遵行蒙古法度,这必定会有好处。

对金字使者的接送侍奉应该力求周到,因为金字使者返回时,汗王必先问他:“有无逃跑或拒战的?对金字使者是否很好接待?有无乌拉供应?归顺者是否坚定?”若是有人对金字使者不恭敬,他必然会(向汗王)进危害的言语;若对金字使者恭敬,他也能(在汗王处)护佑他们;若不听从金字使者之言,则后果难以补救。

此间对各地贵族及携带贡品前来的人都给以礼遇,若是我等也想受到很好待遇,我等的官员们都要准备好的贡品,派人与萨迦的人同来,商议进献何种贡品为好,我也可以在这里计议。进献贡品后再返回各自地方,对自己对他人都有好处。总之,从去年起我就派人建议你们这样做最好,但是你们并没有这样做,难道你们是想在被攻灭之后再各自俯首听命吗?你们对我说的话只当作没听见,就请不要在将来说:“萨迦人去蒙古后对我没有帮助。”我是怀着舍弃自身而利益他人之心,为利益所有讲蕃语的众人而来到蒙古的,你们听从我所说的,必得利益。你们未曾目睹这里的情形,对耳闻又难以相信,因此仍然企望能够(抵抗住蒙古),我只怕会有谚语“安乐闲静梦魇来”所说的灾祸突然降临,会使得乌思藏地方的子弟生民被驱赶来蒙古。我对本人的祸福怎样,都没有可后悔的,有上师、三宝的护持和恩德,我可能还会得到福运。你们众人也应该向三宝祈祷。

汗王对我的关怀超过对其他任何人,所以汉地、吐蕃、畏兀儿、西夏的善知识大德和各地的人众都感到惊异,他们前来听法,十分恭敬,你们不必顾虑蒙古对我们来这里的人会如何对待,(他们)对我们全都关心和照应。听从我的人全都可以在此放心安住。贡品以金、银、象牙、大粒珍珠、银朱、藏红花、木香、牛黄、虎(皮)、豹(皮)、草豹(皮)、水獭(皮)、蕃呢、乌思地方的氆氇等物品为佳品,这里对这些物品都喜爱。此间对一般的物品不那么看重,不过各地是以自最好的物品进献。

有黄金即能如其所愿,请你们深思!

愿佛法宏传于各方!祝愿吉样![4-5]

以上引文基本上还原了萨迦班智达当时“致蕃人书”的完整内容,在这封信函里萨迦班智达描述了他同蒙古阔端王谈判的经过和最后达成的条件,并用感人至深和发自肺腑的言语劝说西藏地方各个势力领袖人物归顺蒙古大汗国管辖,最后取得比较圆满的结局。也就是说,萨迦班智达不负重托,通过“致蕃人书”,圆满完成西藏地方归顺蒙古大汗国管辖的政治任务,特别是萨迦班智达在“致蕃人书”中反复讲述蒙古阔端王尊重他们伯侄和信奉佛教的实例,以此解除西藏地方僧俗对蒙古统治者的疑虑;同时,又强调蒙古军队的实力强大无敌,如果不归附蒙古统治者,则会遭受毁灭性打击。由此可见,这封充满肺腑之言的“致蕃人书”,奠定了元朝中央政府对西藏地方行使行政管辖权的坚实基础。可以说,依托萨迦班智达的政治智慧和不懈努力,使西藏地方最终以和平的途径归顺元朝中央政府管辖。

另外,萨迦班智达在凉州给阔端王治病,取得良好效果,深得阔端王的信任,同时萨迦班智达还给阔端王讲经传法,扩大了藏传佛教在蒙古地区的社会影响。这些事例在藏文文献中有记载:

时阔端汗王因癣疾,为之诵水食子文殊篇,作圣狮子吼仪轨。汗王病愈,始极信服,遂求闻大乘友菩提心等深广诸法,尊僧敬佛。致使语言迥异,不信正法之凡夫,得以皈依佛门。深知留驻凉州比回藏更有益于吐蕃政教,故向吐蕃诸高僧大德赠以厚礼,并送去经典《入菩萨道次第·能仁王密意》,嘱曰:‘此一佛法经典,我在卫藏康已向信众公开讲说,故供详阅宣讲,并依之修习。’二规之优劣,随时随地力行圣贤之事。”[1]

这段引文表述了萨迦班智达驻留凉州期间的其他鲜为人知的一些作为或事迹,萨迦班智达深感他住在凉州比在西藏故里更能发挥个人作用,利益众生。

在此值得一提的是,当时跟随萨迦班智达的小侄子恰那多杰着蒙古服装,学习蒙古语,与蒙古人更加亲近,对加强蒙藏民族关系具有示范效应。此外,萨迦班智达在凉州新建了一座寺院,命名幻化寺,为佛教在蒙古的传播起到积极作用。特别是萨迦班智达在凉州期间调整了萨满教与藏传佛教的社会地位和宗教地位。陈庆英研究员说:萨迦班智达在阔端宫廷中的活动,主要是传播佛法和商谈真正实现吐蕃归附蒙古汗国的办法。在他到凉州以前,阔端身边已有一些西藏、西夏和回纥的佛教僧人,但是佛教在阔端的宫廷中不占主要地位,在举行祈祷仪式时,是由也里可温(景教,古代基督教在东方的一支)教徒和蒙古的萨满坐在僧侣的上首。经过萨迦班智达向阔端讲经说法,使阔端对佛教增加了理解,更重要的是他为阔端治好了病,并在治病的过程中提出阔端是以前西夏的一位被臣下害死的国王转世,蒙古军在攻打西夏的战争中杀戮破坏,是为其前世复仇,阔端得病是因为触犯西夏方地方神祗,可用佛教法事禳解的说法,丛宗教转世的理论对阔端统治西夏故地提出了一种解释,对阔端统治西夏故地很有好处,因而得到阔端的信任。因此,阔端下令以后在祈祷法会上由萨迦班智达坐首位,并由佛教僧人首先祈愿,也就是在阔端的宫廷中,把藏传佛教的地位提高到也里可温和蒙古萨满之上。阔端还特地在凉州为萨迦班智达修建了一座幻化寺,作为萨迦班智达驻锡之地,此寺的遗址近年在甘肃武威市的白塔村被发现。[6]

以上引文讲述了萨迦班智达在凉州期间讲经传法、提升藏传佛教地位、扩大藏传佛教影响方面取得的成就。这一事迹的确说明萨迦班智达作为一名高僧大德发挥了应有作用。1251年,萨迦班智达逝世,他临终前将法螺、衣钵授与八思巴,随即在凉州幻化寺圆寂,享寿72岁。有关藏文文献记载:第四饶迥铁猪年(1251年)十一月十四日破晓,于凉州花园寺(幻化寺),手执铃杵,交叉胸前而圆寂。”[1]可以说,萨迦班智达虽然最终没能返回西藏故里萨迦寺,但是他在凉州与蒙古阔端王会面,议定西藏各地方势力归顺蒙古政权的条件,并致书西藏僧俗领袖,陈述利害,劝说归顺,成为藏传佛教领袖与蒙古王室建立政治联系的第一人,对西藏地方归附蒙古大汗国政权,促进统一全国大业做出了重要贡献。

综上所述,由于萨迦班智达在藏族地区享有崇高的宗教威信、社会声望和个人声誉,被当时的元朝统治阶级看中,遂成为西藏地方与元朝中央政府之间建立隶属关系的重要历史人物。可以说,萨迦班智达·贡噶坚赞将自己的毕生精力献给了人类最美好的事业,在中华民族历史长河中有着浓墨重彩的一笔。自从萨迦班智达·贡噶坚赞以后,萨迦派历辈高僧大德在元朝中央政府和西藏地方政权中多据要津,声势显赫,尤其是他们代表西藏地方同元朝中央政府之间建立的隶属关系,对后世西藏地方政教合一制度的走向和演进发展起到了示范作用。故其后的西藏地方政教领袖无一例外地继承萨迦派高僧及其政权的传统,向心中央王朝,借助中央王朝的扶持,以壮大自己的地方势力,增强自己的社会声望,巩固自己的政教地位。同时,元朝中央政府对西藏地方政教合一制度的统领和决策,充分顺应了当时西藏地方的社会历史发展状况,也充分体现了元朝中央政府治理西藏地方的多元性理论和实际运作能力,对以后的明清两个封建王朝治理西藏地方的政教事务产生了深远影响。

参考文献:

[1]民族图书馆,藏文典籍目录(下册[M].北京:民族出版社,1997.

[2]恰白·次旦平措,等,西藏通史·松石宝串(上册)[M].陈庆英,等,译.拉萨:西藏藏文古籍出版社,2004.

[3]中国藏学研究中心,中国第二历史档案馆,西藏自治区档案馆,四川省档案馆,中国第一历史档案馆.元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编(第1册)[G].北京:中国藏学出版社,1994:4.

[4]陈庆英,丁守璞,蒙藏关系史大系·政治卷[M].拉萨:西藏人民出版社;北京:外语教学与研究出版社,2002:33—36.

[5]阿旺·贡噶索南,萨迦世系史(藏文)[M].北京:民族出版社,1986:135—140.

[6]陈庆英,丁守璞,蒙藏关系史大系·政治卷[M].拉萨:西藏人民出版社;北京:外语教学与研究出版社,2002:31—32.

基金项目:本文系中国社会科学院重大课题“中华思想通史”子项目“中华宗教思想通史”阶段性成果。

作者简介:尕藏加(1959—),藏族,青海省海南藏族自治州人,研究员、教授、博士生导师,主要从事藏传佛教历史、宗派和教理思想研究。

原刊于《西藏研究》2018年第2期,注释略,原文版权归作者和原单位所有。