在美好的金秋季节,和几位文友相约,向高原走去,去领略甘南的天高云淡。

从“羚城”合作出发,穿过闻名遐迩的美仁大草原,峰回路转间,就进入了冶力关森林峡谷地带。牧区和农区,在这片神奇的土地上交相辉映;古老和现代,在这片广袤的大地上完美衔接。

平均海拔超过3000米的美仁草原,属于青藏高原高山草甸地貌中独特的冻胀丘地貌,被当地人形象地称为“疙瘩草原”。在美丽的俄合拉生态文明小康村,俊朗的少年捧起一杯浓郁的青稞酒欢迎八方宾朋,俏皮的女孩儿曼吟着一首古老的歌谣赞美辽远的天地,多么美好的秋天啊!当我们从远处归来,这片土地多彩的地貌和旖旎的风光,属于这片土地的多元的文化和璀璨的文明、古老的传统与现代的气息以及熟悉的热情和久远的朴实,都会扑面而来。

卓尼一带,田野里的青稞、小麦、豌豆和油菜籽,大多都已颗粒归仓。只有个别的梯田里,还有着几垄待收的庄稼,挽留着越来越远的秋意。这个季节,田间地头唯一可见的郁郁葱葱,就只有青燕麦了。

作为高原上牲畜越冬的“精饲料”,青燕麦须在霜冻和风雪来临之前收割下来,扎成“束子”,挂在高处的架杆上,风干以后,垒在通风干燥净爽的檐口,间或给耕牛和骡马食用。

甘南的农牧区,高寒阴湿,无霜期很短,牲畜度过漫长冬季的传统饲料,大多时候就只有碾软了的青稞草和铡碎了的小麦秆。日子过得比较精细的人家,则会粉碎一些豆类粮食,喷点水,掺拌在草料之中,就能在最寒冷的日子里,细水长流地养护着走马和耕牛的筋骨与气力。

高原的秋天,色彩斑斓,多变而灵动。下了两天的小雨,说停突然也就停歇了。瓦蓝瓦蓝的天空和炽热刺目的艳阳,迫不及待地跳了出来,高原越来越高,大地一片清朗。黝黑的泥土里,还有秋雨留下的露滴和光阴。一块向阳的山坡上,尚有几块没有收割完的青稞地。秋天的阳光打在金色的芒上,沐浴着故乡熟悉的气息。

“可以让我试试吗?”朴实的兄弟,倒转镰刀,用传统的礼节,客客气气地递过来刀柄——这是一把新镰,锐利而轻巧,如半轮满月,映照着这片土地上最后的收成。

把镰刀夹在左腋下,弯腰拔起一把沉甸甸的青稞,根部带出来的泥土,在鞋底上轻轻磕掉后,分两缕顺手打成草腰,上下两根平铺在松软的地皮上,收割的感觉,厚道而坚实。青稞,也称裸大麦,搂一把麦秆,旋一镰庄稼,倒铺在草腰上,就是麦束的“皮子”;再搂一把麦秆,旋一镰庄稼,顺卷进去,就是一个麦束的“瓤子”。轻轻拉起草腰,层叠包裹起干透了的“皮”和“瓤”,右膝压实捆紧,被扶起来的纤细柔软的青稞,就高大挺拔地立在松软的地里了。从“束子”的顶端,再抽出一小揪麦秆,一圈一圈打成螺旋的尖顶,一个干净利落、精神抖擞的麦束就完成了。

有时候也在想,古人书写的汉字“束”,是不是就来源于某个丰收的午后,在田间地头傲然挺立的那个麦束呢?

憨厚的农民兄弟,竖起大拇指,连声夸我竟然还是个会割庄稼的“行家里手”。记得四十年前,在我的老家卓尼普——那个被传统农耕文化和牧业文明滋养的小山村里,秋收是一个盛大的节日!从开镰收麦到庄稼“搬场”,都有着非常庄严的传统礼俗;从连枷打落的种子到碾子滚出的丰收,都充满着颗粒归仓的神圣获得。时至今日,来自牧场和农田里的那些传统与习俗,仍旧在时刻提醒着我们,何为顺时应天,何为道法自然。

俗话说:“青稞播种看鸟飞,收割时节看云走。”在遥远的过去,我们的先人,观天览云,望气看象,在古老的农耕和牧放里,留下了精妙绝伦的生产经验和叹为观止的睿智文化。

从合作到冶力关,自卓尼到拉卜楞,我们穿过逐渐干枯的莽莽草原和阡陌纵横的四野梯田,走进水流滋养着的盛大秋日,走进农忙时节愈发显得空落的村寨,在五彩斑斓的秋色里漫游甘南,去看人欢马跳的人间景象,去看牛羊肥美的丰收欢歌,去看高原上过早来临的凌霜和薄雪,让漂泊了几十年的游子,在辽阔的高原上逡巡——任一枚枚发黄的叶片轻轻飘落心头,任一束束饱满的青稞慢慢填满内心,任一缕缕乡愁被客气得有点陌生的故乡悄悄煨热。

站在微微发黄的山坡上,蓝天和白云、远山和雪峰、大地和人群,都在这种广袤而略显沧桑的天地间融为一体,就有了一种莫名的感叹与超脱。

秋日盛大,我们为什么还要怀揣那些挥之不去的旧念?也许,这就是田园的意义,这就是旅行的意义,这就是故乡的意义,这就是回归的意义。

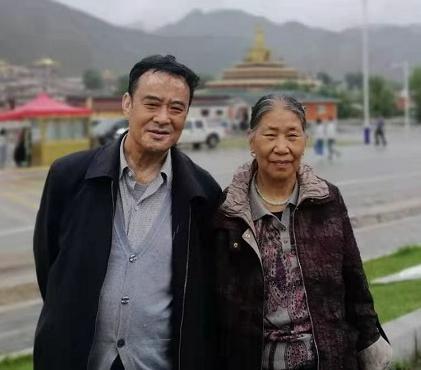

刚杰·索木东,藏族,又名来鑫华,甘肃卓尼人。中国作家协会会员。著有诗集《故乡是甘南》。现供职于西北师范大学。