摘要:位于克什米尔东南部的拉达克,是亚洲多文明交汇的重要路口,自吐蕃时期即与藏族社会形成紧密联系,并逐步成为西藏文化体系的重要组成部分。自19世纪末,西方学者便开始全面调研拉达克的人文历史及物质遗存,并取得了丰硕成果。国外学人对此地文物艺术的研究,倾向于构建其与印度、中亚的文化联系,却对于历史上拉达克与卫藏、康区及汉地中原密切关联的大量艺术遗存,颇为忽视。中国学者因受制于地缘及政治因素,并未对拉达克的物质遗存展开过实质性的调查与研究。作者基于对拉达克的实地调查所得,聚焦尚未刊布研究的拉达克协王宫之竹巴噶举寺院内的17世纪壁画遗珍,以相关文献史料为基础,通过与同期卫藏相关佛寺壁画的比对,试图探索汉藏艺术在喜马拉雅山西部地区的传播与发展。

关键词:拉达克;汉藏艺术;竹巴噶举;协寺;达仓热巴

一、引言

随着与萨迦、帕竹政权等势力在卫藏地区竞争的失利,止贡派自13世纪以来在藏西地区建立的优势地位在14—15世纪逐步瓦解,以至于无力维持当地属寺与隐修场。在此情势之下,格鲁派和萨迦俄派抓住时机,迅速西向扩展,扩大本派在喜马拉雅山西部地区的影响。

《拉达克王统记》记载国王扎本德曾收到宗喀巴委托二弟子送予的一部无量寿经,为此重修11世纪古刹白土寺而专奉格鲁派。此二弟子或是对“边地释教六塔钦”中的拉达克人赤赛•喜饶桑布及其侄贝旦•喜饶扎巴的暗示。15世纪30年代他们二人回到故土,开启格鲁派在拉达克的弘传。

反观萨迦俄派,虽不如格鲁派般强势,但亦有不少传教活动。据说拉达克王扎本德曾赞助萨迦寺高僧仲巴•多杰桑布建立芒楚寺,活跃于15世纪的堪钦•确贝桑布后建芒楚属寺吉茫寺与果密寺。此外,年代在15世纪末至16世纪初的皮央古如拉康亦是拉达克的萨迦俄派重要遗存。

然而作为新的教派势力,格鲁派、萨迦俄派并未给拉达克带来艺术领域的革新。自14世纪形成的拉达克地方风格仍延续在15—16世纪新建佛寺的绘画实践之中。15世纪末,下部拉达克国王扎巴本之孙拉钦巴干罢黜扎本德王系后人,拉达克逐步进入南杰王朝时代。相较之下,拉达克王室远不如同期古格王室般独尊格鲁派。在穆增巴、达仓热巴等高僧的推动下,拉达克统治者与竹巴噶举结成影响深远的福田布施,逐步进入由竹巴噶举主导的历史新阶段。与此因应,流行于“卫藏”和“康区”的汉藏艺术潮流,在有着深厚艺术传统的竹巴祖师的引介下,推动了拉达克艺术从喜马拉雅时代向汉藏风格交融时代的转型。

二、16—17世纪拉达克与竹巴噶举的互动

拉达克王绛央南杰(1595-1616年在位),虽崇奉格鲁派,但亦倾心于竹巴噶举,不仅大力布施热隆寺,更曾盛邀五世竹钦巴桑旺波(1593-1641年)前来传法。17世纪20年代,竹巴高僧达仓热巴•阿旺嘉措(1574—1651)在上师一世荣增活佛拉孜哇•阿旺桑布(1546-1615年)的授意下,追随本派祖师郭仓巴(1189-1258年)、乌坚巴•仁钦贝(1229-1309年)之足迹,来到斯瓦特河谷等中亚腹地朝圣修习,后凭借杰出的政治才能,受到拉达克王僧格南杰(1590-1642年)的礼遇,被尊为世袭上师,并参与了呑并古格等重大政治事件。

僧格南杰不仅与热隆寺“北竹巴”世系联络从密,亦积极拓展与不丹“南竹巴”的合作,尊夏仲•阿旺南杰(1594—1651年)为上师,并封赏列城东南的达纳寺及领地给夏仲活佛特使确杰•穆增巴,该寺堪布及领地皆由不丹的南竹巴僧人前往承继。该派因有深厚的瑜伽修行之传统,云游四方的成就师众多,故有“世人半为竹巴,竹巴半为乞丐,乞丐半为成就者”的谚语,竹巴噶举跨越区域的巨大影响力在17世纪上半叶已经形成,亦在“康区”形成“康珠”活佛世系。在僧格南杰的慷慨赞助下,拉达克涌现了一批以绛曲赛林寺为代表的寺院,成为竹巴噶举在拉达克的中心。该寺古殿中完整保留了17世纪中叶的珍贵壁画,是拉达克汉藏艺术的杰出代表。

拉达克王室宫殿中也同样建有竹巴佛寺,以毗邻“协”王宫的三层佛殿为代表,今称协寺。协位于列城东南30公里处,曾是拉达克的早期都城,今日山顶仍可见15世纪初的早期宫殿遗迹。僧格南杰去世后,应其遗孀格桑卓玛王后请求,1647年达仓热巴在此修建“拉钦祖拉康”以为纪念。今日殿内供有高12米、占三层楼高的释迦巨像,顶层壁面满绘精美壁画,保存完好,题材、配置、风格与绛曲赛林寺古殿密切相关,皆是17世纪拉达克汉藏艺术的重要遗珍,生动展现了特定历史时期,拉达克与卫藏地区、中原地区的文化互通。

三、协寺的汉藏艺术遗珍

1、.协寺顶层佛堂的图像辨识及分析

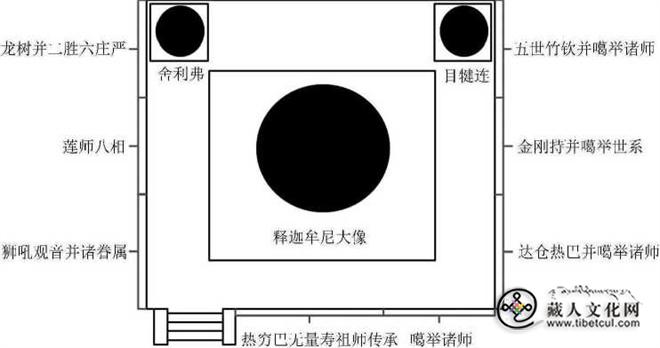

协寺坐西朝东,大殿内主供贯通三层的释迦牟尼大像,顶层四壁满绘壁画。下面就诸壁图像配置、尊像身份作初步考述。

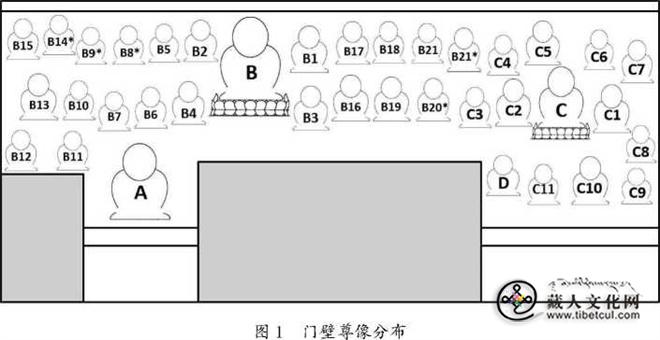

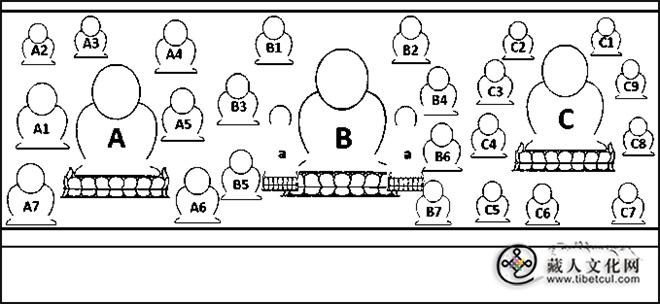

(1)门壁(东壁)共绘尊像37身。其中A尊为一面二臂双身金刚手,B尊为一面二臂无量寿佛,D尊为一面二臂财神旃巴拉,其余34身皆为噶举祖师像,但未有题记标明身份。诸师可大致分为二组别,即“单瓶单尊无量寿”的传承世系和以C师为中心的上师群。(图1)

图1 门壁尊像分布

图1 门壁尊像分布

A尊金刚手紧邻入门处,环侍五色大鹏金翅鸟,此为热穷•多杰扎巴(1085—1161年)所传的大鹏金刚手五尊。

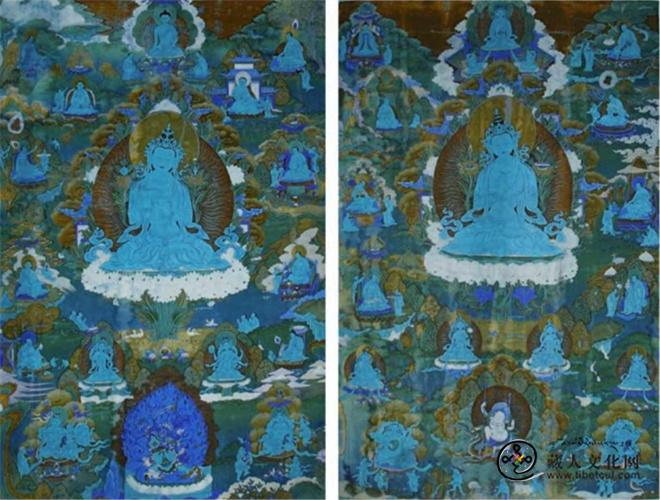

B尊无量寿佛,二手禅定印、托瓶,环绕主尊聚合16位上师。无量寿右下见身披白衣、头戴毡帽的热穷哇,可知8系诸师意为表现热穷哇传“单尊单瓶无量寿佛"之传承。(图2)作为竹巴噶举的重要教法,此无量寿密法传承亦绘于赫密斯寺古堂。

C师结说法印、坐莲台,较该系诸师体量稍大。但其并非串联C系诸师的主尊。该系其余11师之目光多一致向北壁,故应将之统入北壁祖师群像中理解。D尊为财神旃巴拉,C9现瑜伽士形貌。(图3)

图2 无量寿传承世系;图3 C系诸师

图2 无量寿传承世系;图3 C系诸师

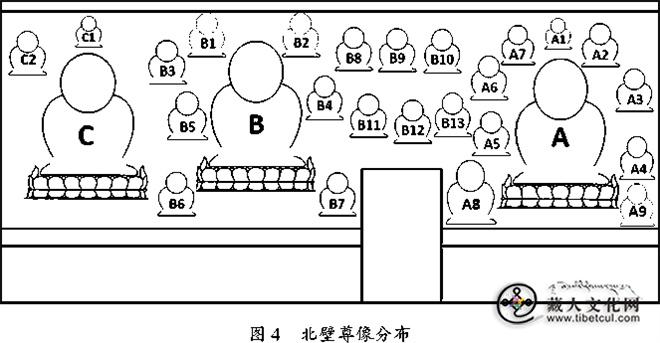

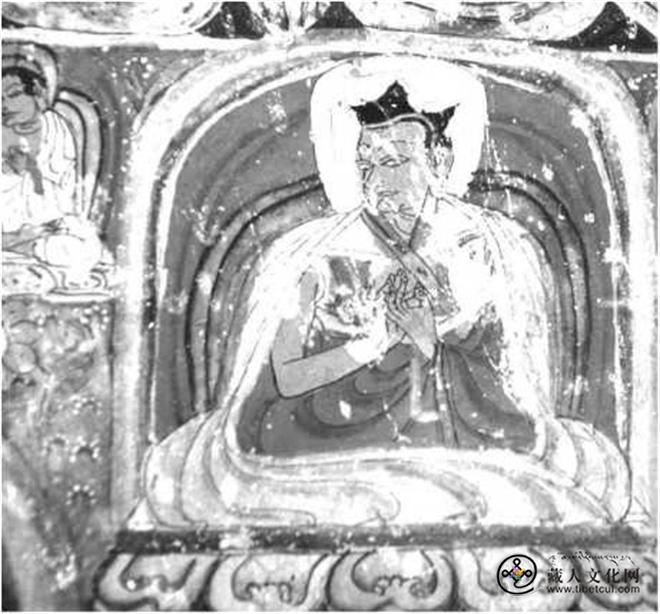

(2)北壁从东向西绘三身大像:A达仓热巴,B金刚总持,C竹巴上师。此壁主旨鲜明,即以金刚总持为中尊展开的噶举祖师传承群像,着力突出厶尊达仓热巴与c师。环绕三大像绘25身小像,除四臂大黑天、四臂吉祥天母外,其余皆为祖师。(图4)

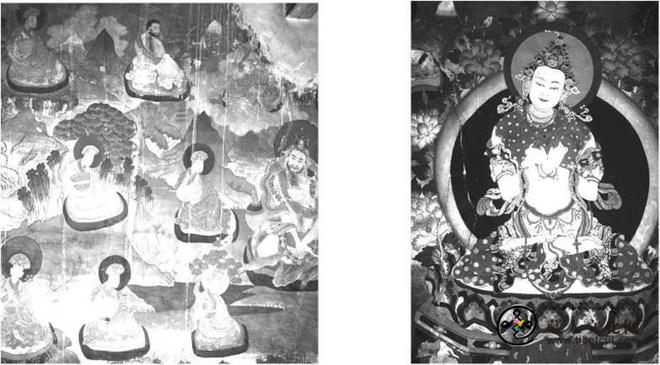

A师达速巴身着白衣,头戴平顶白帽,袒露前胸,右肩着瑜伽修行带。(图5)白须络腮连鬓,右手触地印、左手禅定印。头顶绘高僧小像,应是其根本上师一世荣增活佛。达仓热巴像在拉达克的竹巴寺院中颇为常见,多见中年相貌,典型案例见绛曲赛林寺古殿东壁所绘。但协寺达仓热巴现老者形貌,周身涂金,手结象征成道证悟的触地印与禅定印,与之完全相同之案例见绛曲赛林寺古殿主供的达仓热巴金铜造像或暗示达仓热巴此时已经圆寂。

图4 北壁尊像分布

图4 北壁尊像分布

C师和达陳巴遥相并置,当同为与拉达克关系密切的竹巴高僧。虽未附题记,但依尊像所释蛛丝马迹,仍可作出推测。该师中年样貌,头戴扇形莲花帽,额头方阔,鼻下蓄二撇细须,二手触地印,头顶见白衣祖师。(图6)拉达克竹巴寺院常将达仓热巴与竹钦活佛平行供奉,如绛曲赛林寺古堂主供的造像配置。竹巴世系中的白衣瑜伽士颇多,尤以初祖林热巴•白玛多杰(1128-1188年)最为著名,其乃一世竹钦藏巴嘉热(1161-1211年)之上师,正可呼应C师头顶的白衣祖师。综合来看,将C师判为竹钦活佛,应无大谬。与达仓热巴呼应的竹钦活佛,即五世竹钦巴桑旺波(1593-1641年)。此二人年龄相差20岁,正与北壁二尊绘相特征相合。

图5 达仓热巴主像;图6 竹钦活佛像

图5 达仓热巴主像;图6 竹钦活佛像

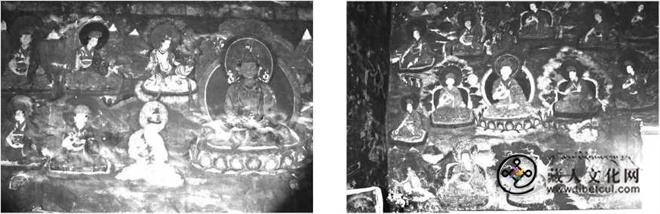

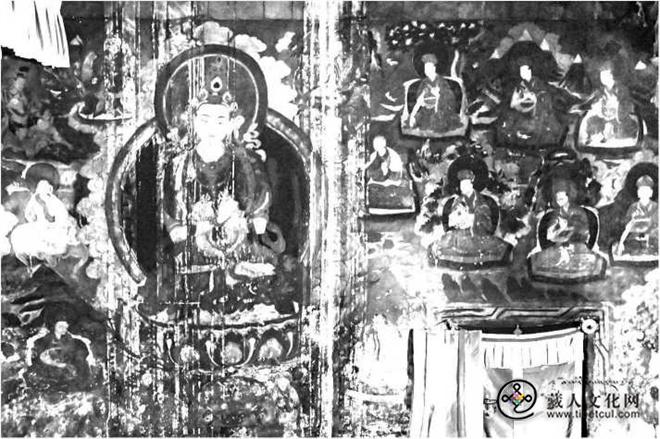

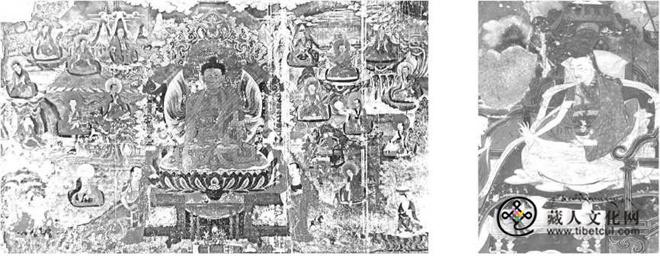

B尊为金身金刚总持,位居北壁中央,其左右环布13尊祖师(图7),组成早期噶举传承世系。绛曲赛林寺古堂见同类题材,风格技法颇为相近。(图8-9)此类『葛举金鬟”(平代攣門氫巾即)主题在拉达克的渊源已久。《拉达克王统记》中记录绛央南杰曾邀请五世竹钦来拉达克,“为了名声,以金银铜书写’嘉陀色颂'和《噶举金鬘》等”;僧格南杰也曾“在协敬造《噶举金鬟》诸上师尊像以及释迦牟尼像”。作为独立的图像母题,噶举祖师传承在不晚于13世纪时即已出现在噶举诸派的艺术实践中。但壁画形式的噶举祖师传承,未见早期案例,笔者所知多集中在16—17世纪竹巴噶举寺院中,如扎西通门寺、德钦曲果寺等。与之呼应,不丹和我国四川藏族地区等的竹巴噶举寺院亦广泛制作该主题的唐卡作品。

图7 噶举祖师世系

图7 噶举祖师世系

图8 噶举祖师世系;图9 金刚总持(Michael拍摄)

图8 噶举祖师世系;图9 金刚总持(Michael拍摄)

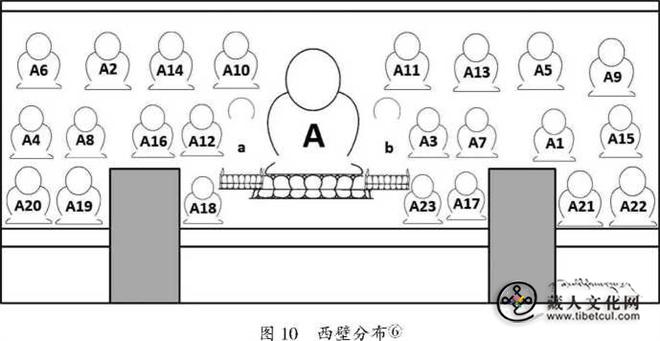

(3)西壁(主壁)绘释迦牟尼配十六罗汉并达摩多罗、布袋和尚,即所谓罗汉拱佛。(图10)释迦牟尼配二弟子舍利弗、目犍连,右手触地印,左手托钵,身涂金汁。诸罗汉基于名号的奇偶次序分置释迦左右,此排布与藏地常见的顺次左右八分之制式不同,类似手法亦见清宫挂供的罗汉唐卡,有观点认为此式或源于汉地昭穆制度。诸罗汉散落分布在青绿山水之中,其中达摩多罗头戴汉式束发冠,此类冠饰流行于明代汉族士人群体,可知绘画团队中应有对汉地服饰颇为熟悉的画工。此外,释迦牟尼左下见达仓热巴像,将本派祖师植入罗汉群像的情况,在卫藏竹巴嘎举寺院中亦见同类案例。

图10 两壁分布

图10 两壁分布

(4)南壁三身大像自西向东为:A狮吼观音、B莲花生、C龙树。(图11)狮吼观音环绕绘制八身小像,可明辨者为A3白度母、A4双身白金刚总持、A5文殊、A6金刚手。狮吼观音毗邻入门处,该尊有治愈蛇毒、降服龙患之功能,设此或有为入门信众赐福之意。另要注意的是,狮吼观音与北壁达仓热巴遥相呼应,僧格南杰与达仓热巴的名中包含"狮”、“虎”二字,故拉达克民间常将二人比附为狮虎配置,《拉达克王统记》中记录了广泛流传的谚语:“十美王土中闻名着如此说法:'世间有如狮子般的国王、老虎般的上师么,福田与施主,如一对日月般。'”故此狮吼观音很可能有对僧格南杰的暗喻深意。

图11 南壁尊像分布

图11 南壁尊像分布

B尊莲花生左右胁侍二妃并环绘七尊,成“莲师八相”。C尊龙树的绘题为“二胜六庄严”,诸余七师环布中尊。龙树头露八色蛇头,座下露八色蛇尾,头顶左右绘二臂文殊与般若佛母。

2.小结

作为协王宫的组成部分,协寺壁绘聚焦弘传佛法之祖师大德与竹巴嘎举世系,以此构筑追溯本派历史传承的纪念殿堂。其中出现的尊像狮吼观音,在此空间环境下亦有对护教国王僧格南杰的强烈暗示(图12)。协寺壁画的风格、主题皆与同期修建的绛曲赛林寺古殿有密切关系,无疑出自同一批工匠之手,其绘制年代应在达仓热巴圆寂后的17世纪中后叶,可视为开启拉达克汉藏艺术时代的重要纪念碑。

释迦牟尼井十六罗汉

图12 协寺图像配置示意

图12 协寺图像配置示意

四、配置与风格溯源:竹巴噶举与汉藏艺术的西渐

竹巴噶举素来有深厚的艺术传统,如四世竹钦白玛嘎波不仅在艺术理论方面颇有建树,亦是勉派重要实践者;三世康竹活佛贡嘎旦增(1680-1728年)、六世竹钦•弥旁旺波(1641-1717年)、八世竹钦衮孜却吉囊瓦(1768-1822年)皆为勉派重要画家,后二者还曾亲往拉达克传法。

位于贡嘎宗的南杰伦布寺与德钦曲果寺是17世纪与拉达克互动最密、影响最深的竹巴寺院,或是拉达克汉藏艺术潮流的重要策源地。南杰伦布寺是1615年由拉孜哇•阿旺桑布建立的竹巴噶举的重要据点。该寺深受缘起贡嘎的钦孜画派之影响,殿内壁画由二世钦孜活佛绘制,此处亦是达仓热巴出家并学法3年之地。

1610年,达仓热巴受拉孜哇之命,前往汉地峨眉山朝圣,途经巴塘、木雅、打箭炉等地,据说德钦曲果寺所藏的一批十六罗汉、二圣六庄严、二十一度母等题材的珍贵丝唐,即由达仓热巴从汉地请回。1626年,二世荣增活佛将法座从南杰伦布寺迁入德钦曲果寺,其间达仓热巴带领僧团返回卫藏,拉达克首次与荣增活佛建立联系,后来僧格南杰拜荣增活佛为根本上师,成为德钦曲果寺最重要的供养人。据《达仓热巴传记》记载,在他来到拉达克的二十余年间,拉达克王室组织了十数次规模庞大的朝圣团,德钦曲果寺是每次朝拜的必往之地。故此二寺所在的贡嘎地区的汉藏艺术传统必然深刻影响着同期的拉达克艺术生态。

但此二寺早期绘塑未能完好保存,无法与拉达克的竹巴遗迹互为映照。然而年代更早的扎西通门寺中保留了16-17世纪的壁画遗珍,可补此缺憾。1505年,出身藏南迦家族的三世竹钦•绛央确吉扎巴(1478-1523年)为建立权威,在家乡迦梅(/囹弓)建立扎西通门寺,试图取代热隆寺成为嘉旺竹钦活佛世系的新法座,于1520年完工。确吉扎巴圆寂后,四世竹钦白玛噶波组织了以雅嘉巴活佛索南嘉措为监工的七十余人工匠团队增建大殿,并作赞文《扎西通门寺大殿营建志》。今日扎西通门寺的壁画作品可视为贡嘎曲德寺之外的另一处钦孜派的重要早期遗存。

该寺一层集会殿主壁(北)绘制3尊像:西侧以金刚总持为中心的噶举世系,中央为“罗汉拱佛”(图13),东侧绘莲师八相,此配置与协寺北、西(主)、南三壁的中尊主像如出一辙,其中细节安排亦可见二者的同源关系,如十六罗汉皆以奇偶次序分列释迦两侧,并将本派祖师小像植入释迦左下方的罗汉群像中,此处上师或为三世竹钦。(图14)

图13 扎通寺十六罗汉图(采自《山南壁画》);图14 嘉旺竹钦活佛(罗文华拍摄)

图13 扎通寺十六罗汉图(采自《山南壁画》);图14 嘉旺竹钦活佛(罗文华拍摄)

就风格层面来看,协寺壁画与典型钦孜画风有不小差异,汉地青绿山水的空间纵深感与浪漫诗意的审美气质被展现得淋漓尽致。虽画面人物众多,但排布有度、节奏盎然,未有繁密矫饰之感。整体色彩平和素雅,亦不失丰富变化。置身山水之间的诸师身相庄严、神态生动,头光多以金线勾边,内施淡薄绿蓝,与青绿背景融为一体,近乎透明视感。身材比例完美,法帽小巧,五官优雅俊秀,晕染之感突出,色彩渐变细腻柔和。除部分服饰汉风鲜明外,山石树木亦见汉地皴擦之造型技法。

整体来看,其对汉地绘画技法的借用更深入,更接近流行于17世纪康区的噶玛嘎赤画派。与此壁画遗迹相呼应,拉达克、桑噶尔等喜马拉雅山西部的寺院亦有藏量颇丰的嘎赤派唐卡。

噶玛噶举以汉藏交接地带为教派活跃区,东向拓展河西、康区等地,故缘起于斯的嘎赤画派深受汉地画风影响。该派在冈底斯地区的传法活动,未见早期记载,今日西喜马拉雅几乎没有该派寺院。13世纪以来,噶举僧众朝圣冈底斯已成重要的修法传统,尤以止贡、蔡巴、竹巴诸派为中坚力量,但其中仍有不少教派活动及朝圣者被遗忘于历史记忆之外。

桑噶尔伊恰村的一座年代约在15世纪的过街塔内的绘迹,展现了早期噶玛噶举及东来的汉地文化在喜马拉雅山西部地区的民间传播。该塔心室西壁主尊宝生佛之右绘红帽夏玛巴祖师像,并见黑帽噶玛巴在其左上方;东壁阿閦佛座下可见莲花生与结说法印的黑帽噶玛巴对坐(图15-16)。塔内五层套斗顶之最外四角绘汉式四大天王,诸天王左右装饰两条汉地龙纹。画作虽皆为本地风格,但噶玛噶举及汉地图样在不晚于15世纪时已为喜马拉雅山西部的民众所熟知,应显而易见。

图15 夏玛巴祖师

图15 夏玛巴祖师

图16 噶玛巴祖师

图16 噶玛巴祖师

1723年,23岁的司徒班钦•确吉穷乃(1700-1774年)陪同八世夏玛巴贝钦•曲吉顿珠(1695-1732年)返回尼泊尔,后途经洛域前往冈底斯,并会见拉达克王。作为18世纪噶玛嘎赤派最重要的画家,司徒班钦此次西行虽是陪同八世夏玛巴的返乡之旅,却也鲜明展现了康区与喜马拉雅山西部文化交流的一个侧面。

五、余论

15世纪肇始于卫藏地区的汉藏艺术潮流,推动了西藏绘画逐步进入全面自觉的艺术时代。至17世纪,卫藏地区已名家画派林立,藏传佛教艺术迎来了最为鼎盛的黄金时期。彼时,在足迹遍布整个西藏高原的竹巴噶举僧众的推介下,此艺术新风在中亚、南亚与青藏高原之交接处的拉达克,被全面系统地实践开来。这股流行于西藏腹地的汉藏艺术潮流,深刻重塑了雪域西陲以喜马拉雅艺术为主导的传统艺术生态。

东来的竹巴噶举开启了汉藏艺术新风在拉达克广泛流行的时代大门。但须知,绝非单人或数人可凭空塑造一地的艺术潮流,汉风艺术在雪域西陲的焕发,必有更深的文化积淀与社会渊源。此汉藏艺术潮流大盛的背后,不仅展现了拉达克对卫藏文化的固有认同心理,也在更高层面上反映了拉达克在此时危机四伏的区域形势中所作出的战略调整与抉择判断。

16—17世纪以来,拉达克持续受到来自西境穆斯林势力的压力与威胁。1680年战败于甘丹颇章的蒙藏联军后,拉达克王德丹南杰(1642-1694年)臣服于莫卧儿统治者易ト拉欣汗而被迫改信伊斯兰教。1683年,六世竹钦弥旁旺波受第司•桑结嘉措之请亲往拉达克规劝其重信佛教。元气大伤的拉达克与甘丹颇章达成归附和约,并逐步建立起与清朝中央政府的密切联系与合作。1724年,拉达克使者即跟随七世DL喇嘛使团前往北京朝见雍正帝,与清朝的联络日益密切。

在中亚、南亚与喜马拉雅地区的交流网络中占据着重要战略地位的拉达克,在17世纪风云变幻的时代背景下,在内外双重力量的牵动之下,逐步纳入汉藏文化交融之时代大潮中。汉藏艺术在中亚腹地的流行,即可视为这段跨越喜马拉雅山的民族交往交流史的鲜活明证。

作者简介:王传播,中国人民大学艺术学院暨佛教艺术研究所讲师。

原刊于《中国藏学》2022年第6期(总第155期),注释略,原文版权归作者及原单位所有。