еңЁзҺ°з”ҳиӮғеўғеҶ…жҰҶдёӯеҺҝиӢ‘е·қжӣҫз»Ҹеҙӣиө·зҡ„д№һдјҸйІңеҚ‘зҺӢеӣҪиҘҝз§ҰпјҢжҚ®гҖҠжҷӢд№ҰВ·д№һдјҸеӣҪд»ҒиҪҪи®°гҖӢи®°иҪҪпјҡе…¬е…ғ385е№ҙпјҢд№һдјҸеӣҪд»ҒвҖңиҮӘз§°еӨ§йғҪзқЈгҖҒеӨ§е°ҶеҶӣгҖҒеӨ§еҚ•дәҺпјҢйўҶз§ҰгҖҒжІідәҢе·һзү§вҖқпјҢвҖңз«ӢеёқеҸ·вҖҳзғҲзҘ–вҖҷгҖӮж”№еүҚз§Ұе№ҙеҸ·е»әе…ғдёәе»әд№үгҖӮвҖқвҖңзӯ‘еӢҮеЈ«еҹҺд»Ҙеұ…д№ӢгҖӮвҖқ

еӢҮеЈ«еҹҺпјҢдҫҝжҳҜиҘҝз§ҰеӣҪзҡ„第дёҖдёӘзҺӢйғҪгҖӮиҖҢдё”пјҢеңЁиҘҝз§Ұз”ҹдёҺзҒӯ46е№ҙзҡ„еҠЁиҚЎдёӯпјҢе…¶ж”ҝжқғеұ…дәҺиӢ‘е·қжІіз•”зҡ„йғҪеҹҺе…ұжңү18е№ҙгҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘжӣҫз»Ҹе…»иӮІиҝҮдёҖдёӘж—ҸзҫӨжіЈиЎҖдёҺжөӘжј«гҖҒжӮІж¬ўдёҺеЈ®зғҲзҡ„家еӣӯгҖӮд№ҹжҳҜдёҖж®өе·Іж№®зҒӯеңЁеҺҶеҸІзғҹдә‘дёӯзҡ„иӢұйӣ„еҸІиҜ—зҡ„иө·зӮ№гҖӮ

еҜ№дәҺиҝҷдёӘ1600е№ҙеүҚзҡ„зҺӢжңқпјҢеӢҮеЈ«еҹҺдҪңдёәж Үеҝ—жҖ§зҡ„еӯҳеңЁе’ҢжөҮй“ёжңүж— ж•°дәәйІңиЎҖзҡ„е»әзӯ‘пјҢйҡҫйҒ“жІЎжңүеңЁдәәй—ҙз•ҷдёӢд»»дҪ•з—•иҝ№пјҹйӮЈдәӣжҡ—еӨңйҮҢзҡ„жҪңдјҸпјҢйӮЈдәӣж–—иҪ¬жҳҹ移зҡ„й©°йӘӢпјҢйӮЈдәӣйҮҚе…өеҺӢеўғж—¶зҡ„жҝҖи¶ҠдёҺеҝғи·іпјҢйӮЈдәӣйӘ‘еЈ«еңЁй©¬иғҢдёҠзҡ„еҗјеҸ«пјҢд»ҘеҸҠзІ—йҮҺзҡ„зҲұжғ…е’ҢжӮІеЈ®зҡ„жӢҘеҲ«пјҢе®ғ们зҺ°еңЁи—ҸеҢҝдәҺдёҖдёӘжҖҺж ·зҡ„еӨ„жүҖпјҹ

иӢ‘е·қжІіжөҒеҹҹзҺ°еӯҳжңүеҸӨйҒ—еқҖеӨҡеӨ„пјҢдҪҶжҳҜпјҢ究з«ҹе“ӘдёҖеӨ„жүҚжҳҜеӢҮеЈ«еҹҺйҒ—еқҖпјҹ

жҲ‘е°ұжҳҜжҖҖзқҖиҝҷж ·зҡ„еҘҪеҘҮпјҢзү№ж„ҸйӮҖиҜ·дәҶе…°е·һеӨ§еӯҰз ”з©¶дёӯдәҡеҸІзҡ„е®—е–Җж•ҷжҺҲе’ҢеҺҶеҸІеӯҰеҚҡеЈ«жқҺж–ҮеӯҰпјҢдёӨеәҰиөҙиӢ‘е·қжІіжөҒеҹҹиҝӣиЎҢе®һең°иҖғжҹҘе’ҢдәҶи§ЈгҖӮ

еҜ»зқҖйҮ‘еҙ–гҖҒеӨҸе®ҳиҗҘеҸӨеҹҺгҖҒзәўжҹіжІҹгҖҒдёңеҸӨеҹҺзӯүйҒ—еқҖпјҢдёҖи·Ҝеҗ‘дёҠгҖӮз»ҸиҝҮж•°еӨ©зҡ„еҘ”жіўпјҢйӮЈдёӘд»ӨжҲ‘е…ҙеҘӢзҡ„еӢҮеЈ«еҹҺпјҢеҚҙеңЁжҲ‘зҡ„еҝғдёӯеҸҳеҫ—ж„ҲеҠ дә‘йҒ®йӣҫзҪ©гҖӮ

专家еҜ№еӢҮеЈ«еҹҺдҪҚеқҖзҡ„дёүз§Қи§ӮзӮ№

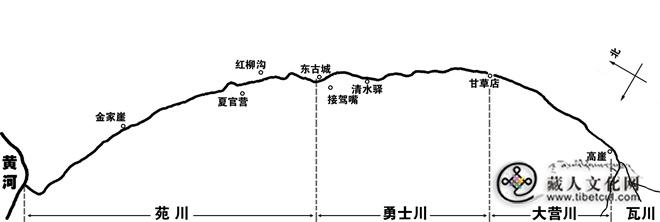

иӢ‘е·қжІіпјҢжҳҜй»„жІізҡ„дёҖжқЎж”ҜжөҒгҖӮиӢ‘е·қж°ҙеҸ‘жәҗдәҺ马啣еұұпјҢе…¶ж”ҜжөҒдё»иҰҒжңүдёүжқЎпјҢд»Һдёңеҗ‘иҘҝпјҢжңҖеҗҺжұҮиҒҡдәҺжҺҘй©ҫеҳҙдёҖеёҰеҗ‘иҘҝеҢ—жҠҳпјҢеҶҚз»ҸеӨҸе®ҳиҗҘгҖҒйҮ‘еҙ–пјҢеңЁжқҘзҙ«е ЎдёңеқӘдёҖеёҰжіЁе…Ҙй»„жІігҖӮеӣ дёәж°ҙзҡ„жөҒеҗ‘пјҢжҢүеҪ“ең°еұ…ж°‘зҡ„иҜҙжі•пјҢиӢ‘е·қжІіе°ұеғҸйқ’жө·зҡ„еҖ’ж·ҢжІігҖӮ

иӢ‘е·қжІіжөҒеҗ‘еӣҫ

иӢ‘е·қжІіжөҒеҗ‘еӣҫ

жҲ‘们е°ұжҳҜжІҝзқҖиҝҷжқЎе·Із»Ҹе№ІжһҜзҡ„вҖңеҖ’ж·ҢжІівҖқйҖҶжөҒиҖҢдёҠпјҢеҜ»жүҫеҸІи®°дёӯең°еқҖжЁЎзіҠзҡ„иҘҝз§ҰзҺӢйғҪгҖӮ

ж №жҚ®гҖҠж°ҙз»ҸжіЁгҖӢпјҢвҖңиӢ‘е·қж°ҙең°пјҢжңүдёңиҘҝдәҢиӢ‘еҹҺпјҢзӣёеҺ»дёғйҮҢпјҢиҘҝеҹҺеҚід№һдјҸжүҖйғҪд№ҹвҖқгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢиҘҝиӢ‘еҹҺеҚідёәеӢҮеЈ«еҹҺгҖӮдҪҶжҳҜеҜ№дәҺдёңиҘҝдәҢиӢ‘еҹҺзҡ„ж–№дҪҚпјҢеҺҶжқҘжңүеҫҲеӨҡдәүи®®пјҢеҪ’зәіиө·жқҘдё»иҰҒжңүд»ҘдёӢеҮ з§ҚиҜҙжі•пјҡ

(дёҖ)дё»еј еңЁд»ҠеӨҸе®ҳиҗҘдёҖеёҰгҖӮи®ӨдёәиҮід»Ҡж®Ӣз•ҷеңЁиӢ‘е·қжІіз•”зҡ„дёҖеә§еҸӨеҹҺпјҢдҪҚдәҺд»ҠеӨҸз®ЎиҗҘдёҠе Ўеӯҗжқ‘пјҢжңүдәәи®Өдёәе®ғе°ұжҳҜиҘҝз§ҰеӣҪйғҪеӢҮеЈ«еҹҺгҖӮиҝҷйҮҢжӣҫеҮәеңҹй“ңеҚ°дёҖж–№пјҢдёғжҳҹеү‘дёҖжҠҠпјҢиҝҳжңүзғ§з„Ұзҡ„з“Ұз ҫгҖҒжңЁжӨҪеҸҠеӨ§дәәе°Ҹеӯ©зҡ„йҒ—йӘёгҖӮ1974е№ҙпјҢеңЁе№із”°ж•ҙең°ж—¶пјҢжқ‘ж°‘иҝҳжӣҫжҢ–еҮәиҝҮз»ҳжңүеЈҒз”»зҡ„еўҷеЈҒпјҢеЈҒз”»дёҠжңүз”·жңүеҘіпјҢиүІеҪ©йІңиүігҖӮ

гҖҠйҮ‘еҺҝеҝ—гҖӢдә‘пјҡвҖңйҮ‘еҺҝдёңеҢ—дёҺзҡӢе…°й”ҷеЈӨеӨ„еӨҸе®ҳиҗҘдҫ§жңүеәҹеҹҺпјҢзҺӢ家еҙ–дҫ§дәҰжңүеҸӨеҹҺпјҢиҫғеӨ§пјҢдҝұе·ІеҚҠең®пјҢжҳҜеҗҰеҚіеҸӨиӢ‘еҹҺдёҚеҸҜиҖғзҹЈгҖӮвҖқд»ҠжҢҒжӯӨиҜҙзҡ„з ”з©¶иҖ…е°ҶеӨҸе®ҳиҗҘиҘҝдҫ§lеҚҺйҮҢзҡ„д№ұеә„еҹҺеқҖе®ҡдёәеӢҮеЈ«еҹҺпјҢиҖҢе°ҶеӨҸе®ҳиҗҘдёңеҚ—6е…¬йҮҢеӨ„зҡ„дёңеҸӨеҹҺи®ӨдҪңдёңиӢ‘еҹҺгҖӮ

(дәҢ)дё»еј еңЁд»Ҡжё…ж°ҙгҖҒз”ҳиҚүгҖҒй«ҳеҙ–дёҖеёҰгҖӮеј з»ҙгҖҠе…°е·һеҸӨд»ҠжіЁгҖӢдә‘пјҡвҖңиӢ‘е·қд»ҘиӢ‘е·қж°ҙеҫ—еҗҚпјҢеҚід»ҠжҰҶдёӯеӨ§иҗҘе·қд»Ҙе…¶жөҒз»Ҹжұүзү§еёҲиӢ‘пјҢж•…жӣ°иӢ‘е·қгҖӮвҖҰвҖҰжӯӨиҘҝеҹҺеҪ“еҚіиҘҝиӢ‘еҹҺпјҢеә”еңЁд»ҠжҰҶдёӯеҺҝеўғжё…ж°ҙй©ҝжңүеҸӨеҹҺйҒ—иҝ№пјҢз–‘еҚіеҸӨиӢ‘е·қд№ҹгҖӮвҖқдёҺжҲ‘еҗҢиЎҢзҡ„жқҺеҚҡеЈ«е°ұжҢҒиҝҷз§ҚзңӢжі•гҖӮ

(дёү)дё»еј еңЁд»ҠйҮ‘еҙ–пјҢи°ӯе…¶йӘ§дё»зј–гҖҠдёӯеӣҪеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢе°ҶеӢҮеЈ«еҹҺж ҮеңЁйҮ‘еҙ–дёҖеёҰгҖӮдҪҶеңЁиҝҷдёҖеёҰпјҢжҲ‘们еңЁиҖғеҜҹдёӯжІЎжңүжүҫеҲ°д»»дҪ•йҒ—еқҖгҖӮ

еҺҝеҝ—еҜ№еүҚдёӨз§Қи§ӮзӮ№зҡ„еҗҰе®ҡ

гҖҠжҰҶдёӯеҺҝеҝ—гҖӢдёӯпјҢеҜ№еӢҮеЈ«еҹҺдҪҚзҪ®зҡ„и§ӮзӮ№жҜ”иҫғжҳҺзЎ®пјҢи®Өдёә第дёҖз§Қдё»еј зјәд№Ҹж №жҚ®гҖӮдҫқжҚ®жҳҜпјҢиҝ‘е№ҙжқҘпјҢз”ҳиӮғзңҒиҖғеҸӨз ”з©¶жүҖдёҺе…°е·һеёӮеҚҡзү©йҰҶзҡ„专家еҸҠиҖғеҸӨе·ҘдҪңиҖ…еҜ№д№ұеә„еҹҺеқҖиҝӣиЎҢдәҶеӨҡж¬Ўи°ғжҹҘпјҢдёҖиҮҙи®ӨдёәжӯӨеҹҺзҡ„дҝ®зӯ‘е№ҙд»Јеә”дёҚж—©дәҺе®Ӣд»ЈпјҢеҹҺеҢ—еҮәеңҹдәҶеӨ§йҮҸзҡ„з“·зүҮпјҢдё»иҰҒдёәеҢ—е®Ӣзҡ„иҖҖе·һзӘ‘гҖҒзЈҒе·һзӘ‘еҸҠе…ғд»ЈйҮ‘еҺҝзӘ‘з“·еҷЁпјҢеҹҺеҶ…иҝҳеҮәеңҹжңүе®Ӣд»Је°ҒжіҘеҚ°з« зӯүж–Үзү©пјҢе®Ӣд»Јж–ҮеҢ–еұӮд№ӢдёӢдёәз”ҹеңҹпјҢиҜҙжҳҺжӯӨеҹҺе§Ӣзӯ‘дәҺеҢ—е®ӢгҖӮ

дёңеҸӨеҹҺйҒ—иҝ№

дёңеҸӨеҹҺйҒ—иҝ№

иҮідәҺе°ҶеӨҸе®ҳиҗҘдёңдҫ§еҚҒдҪҷйҮҢзҡ„дёңеҸӨеҹҺйҷ„дјҡдёәдёңиӢ‘еҹҺжӣҙеұһдёҚеҪ“гҖӮгҖҠз”ҳиӮғйҖҡеҝ—зЁҝгҖӢеҚ·еҚҒдә”жҰҶдёӯеҺҝеҸӨиҝ№дёӢжңүпјҡвҖңе”җе№іең°еҹҺпјҢеңЁеҺҝеҢ—еӣӣеҚҒйҮҢгҖӮдёүи§’еҹҺпјҢеңЁеҺҝдёңеҚҒйҮҢгҖӮеҸӨеҹҺпјҢеңЁеҺҝдёңдәҢеҚҒйҮҢгҖӮдёҠдёүеҹҺзҡҶе”җж—¶жҲҚе…өжүҖзӯ‘гҖӮвҖқд»Ҡдёүи§’еҹҺеңЁеҺҝеҹҺдёңеҢ—5е…¬йҮҢпјҢиҖҢдёңеҸӨеҹҺеҸҲеңЁдёүи§’еҹҺдёң6е…¬йҮҢеӨ„пјҢе®һи·қеҺҝеҹҺ20дҪҷйҮҢпјҢжӯӨеҹҺеҚідёәгҖҠз”ҳиӮғйҖҡеҝ—зЁҝгҖӢдёӯжүҖиҜҙзҡ„еҸӨеҹҺпјҢдёәе”җж—¶жүҖзӯ‘гҖӮ

第дәҢз§Қдё»еј иҜҙдёңиҘҝдәҢиӢ‘еҹҺеңЁд»Ҡз”ҳиҚүгҖҒй«ҳеҙ–еӨ§иҗҘе·қвҖ”еёҰгҖӮжҚ®и°ғжҹҘпјҢд»Ҡжё…ж°ҙй©ҝеҚ—еұұжўҒдёҠзЎ®жңүе ЎеҜЁйҒ—иҝ№пјҢеҹҺе ЎиҪ®е»“дёҚжё…пјҢеӨҡеӨ„е·ІйҒӯжҜҒеқҸпјҢдҪҶеҸҜзңӢеҮәеӣ ең°еҪўжүҖйҷҗпјҢ其规模еҫҲе°ҸгҖӮиӢ‘е·қеҹҺпјҢзҗҶеә”еңЁиӢ‘е·қжІідёӨеІёиҫғдёәе®Ҫйҳ”зҡ„еҸ°ең°дёҠпјҢдё”еҹҺдҪ“иҫғеӨ§гҖӮиҮідәҺиҜҙиӢ‘еҹҺеңЁд»Ҡй«ҳеҙ–еӨ§иҗҘе·қдёҖеёҰпјҢеҸҜиғҪжҖ§д№ҹеҫҲе°ҸпјҢиҷҪ然еңЁз”ҳиҚүж–Ҫ家еә„еҸ‘зҺ°ж•°еә§жұүеў“пјҢдҪҶиҝҷдёҖеёҰең°еӨ„иӢ‘е·қжІіи°·зҡ„жңҖдёңз«ҜпјҢзЁҚеҒҸзҰ»дәҺеҸӨж—¶дәӨйҖҡиҰҒйҒ“пјҢиҘҝи·қйҮ‘еҹҺпјҢеҚ—и·қеҚ—еұұдәҰиҫғиҝңпјҢеңЁиӢ‘е·қжІіи°·дёӯе»әйғҪеҹҺпјҢзҗҶеә”еңЁдёӯдёӢжёёдәәеҸЈзЁ еҜҶгҖҒдёӨеІёеҸ°ең°ејҖйҳ”д№Ӣең°зӯ‘еҹҺжүҚжҳҜгҖӮ

еҺҝеҝ—жҺЁеҙҮзҡ„еӢҮеЈ«еҹҺдҪҚзҪ®

еңЁ2001е№ҙеҮәзүҲзҡ„гҖҠжҰҶдёӯеҺҝеҝ—гҖӢдёӯпјҢе…¶ж’°еҶҷиҖ…и®ӨдёәжңүдёӨеӨ„ең°зӮ№еҖјеҫ—жіЁж„ҸгҖӮ

第дёҖеӨ„пјҢеҚігҖҠдёӯеӣҪеҺҶеҸІең°еӣҫйӣҶгҖӢжүҖдё»еј зҡ„йҮ‘еҙ–дёҖеёҰгҖӮжҚ®е®һең°и°ғжҹҘпјҢйҮ‘еҙ–дёңзәҰ5еҚҺйҮҢеӨ„иӢ‘е·қжІіеҢ—еІёжңүең°еҗҚжӣ°дёҠеҸӨеҹҺпјҢдёҠеҸӨеҹҺдёң2еҚҺйҮҢ岳家巷йҒ“жқ‘ж—§еҗҚеҸӨеҹҺгҖӮжӯӨдёҠеҸӨеҹҺдёҺеҸӨеҹҺйҒ—иҝ№е…Ёж— пјҢжҚ®еҪ“ең°иҖҒдәәи®ІпјҢж—§ж—¶дёӨең°зЎ®жңүеҸӨеҹҺпјҢдҪҶж—©е·Іиў«иӢ‘е·қжІіеҶІеҲ·еЎҢжҜҒгҖӮжӯӨдёҠеҸӨеҹҺз–‘еҚідёңиӢ‘еҹҺгҖӮгҖҠеҚҒе…ӯеӣҪжҳҘз§ӢгҖӢиЁҖпјҡд№һдјҸеӣҪд»Ғе§ӢзҪ®иӢ‘е·қйғЎпјҢеұ…еӢҮеЈ«гҖӮд№ҫеҪ’иҝҒйҮ‘еҹҺпјҢдёәеҗ•е…үжүҖйҖјпјҢиҝҒиӢ‘е·қпјҢеҸҲиҝҒиҘҝеҹҺгҖӮдёҠеҸӨеҹҺпјҢд»Ҙе…¶дҪҚзҪ®еӨ„дәҺйҖҶиӢ‘е·қжІід№ӢдёҠдёҖең°иҖҢеҫ—еҗҚпјҢдёҺд№ӢзӣёеҜ№пјҢе…¶дёӢе®ҡжңүдёӢеҸӨеҹҺгҖӮжҚ®ең°зҗҶдҪҚзҪ®иҖғеҜҹпјҢдёҠеҸӨеҹҺйЎәиӢ‘е·қиҖҢдёӢзәҰдёғйҮҢеӨ„еңЁйӮҙ家ж№ҫдёҺйҮ‘еҙ–й•Үд№Ӣй—ҙпјҢдј°и®ЎеӢҮеЈ«еҹҺеҸҜиғҪеңЁиҝҷдёҖеёҰгҖӮдёҠеҸӨеҹҺгҖҒйҮ‘еҙ–дёҖеёҰе·ІдёәиӢ‘е·қжІід№ӢдёӢжёёпјҢжІіеәҠе®Ҫйҳ”пјҢдёӨеҙ–жңүжҳҺжҳҫзҡ„жІіжөҒдҫөиҡҖгҖҒдёӢеҲҮиҖҢжҲҗзҡ„еҸ°ең°пјҢ并且и¶ҠеҫҖдёӢжёёжІіеІёи¶Ҡй«ҳж·ұпјҢжІіж°ҙеңЁиҝҷдёҖеёҰж‘ҶеҠЁд№ҹеҫҲйў‘з№ҒгҖӮжөҒж°ҙж— жғ…пјҢж—©е·іе°ҶеҗҚеҷӘдёҖж—¶зҡ„иҘҝз§ҰеӣҪйғҪеӢҮеЈ«еҹҺеҶІеҲ·ж®Ҷе°ҪгҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§ҚеҸҜиғҪгҖӮ

иҖғеҜҹзәўжҹіжІҹйҒ—еқҖж—¶пјҢжҲ‘们еңЁйҒ—еқҖеўҷдҪ“еҶ…зҝ»еҮәзҡ„з –е’Ңз“ҰзүҮгҖӮеҲқжӯҘдј°и®Ўдёәе®Ӣд»ЈйҒ—зү©гҖӮ

ж®Ӣз•ҷеңЁиӢ‘е·қжІіз•”зҡ„иҝҷеә§еҸӨеҹҺпјҢдҪҚдәҺд»ҠеӨҸз®ЎиҗҘдёҠе Ўеӯҗжқ‘пјҢжӣҫжңүдәәи®Өдёәе®ғе°ұжҳҜиҘҝз§ҰеӣҪйғҪеӢҮеЈ«еҹҺгҖӮ

еӨҸз®ЎиҗҘеҸӨеҹҺ

еӨҸз®ЎиҗҘеҸӨеҹҺ

иҝҷеқ—жқ‘ж°‘еңЁеӨҸз®ЎиҗҘеҸӨеҹҺдёӯеҸ‘зҺ°зҡ„йҷ¶зүҮдёҠжңүдёӨдёӘз¬ҰеҸ·пјҲжҲ–иҖ…ж–Үеӯ—пјүпјҢе’Ң笔иҖ…еҗҢиЎҢзҡ„еӯҰиҖ…йқһеёёж„ҹе…ҙи¶ЈгҖӮдҪҶжҡӮж—¶ж— жі•з»ҷеҮәз»“и®әгҖӮ

жқ‘ж°‘жҢ–еҮәзҡ„жҹұйЎ¶зҹігҖӮеӣ дёәжІЎжңү专家иҖғиҜҒпјҢе®ғе°ұиҝҷж ·й»ҳй»ҳзҡ„иў«ејғзҪ®дәҺеҶңж°‘жҲҝиҲҚйҷ„иҝ‘гҖӮ

第дәҢеӨ„еҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„ең°зӮ№пјҢжҳҜеӨҸе®ҳиҗҘдёңгҖҒиӢ‘е·қжІіеҢ—еІёзҡ„зәўжҹіжІҹдёҖеёҰгҖӮ1986е№ҙж–Үзү©жҷ®жҹҘж—¶пјҢеңЁзәўжҹіжІҹжқ‘еҸ‘зҺ°дёҖеӨ„еҸӨд»ЈйҒ—еқҖпјҢйҒ—еқҖдҪҚдәҺжқ‘дёңдёҖжқЎеҚ—еҢ—еҗ‘зҡ„ж°ҙжё йҷ„иҝ‘пјҢжё й«ҳ4зұіпјҢеә•е®Ҫ4зұіпјҢйЎ¶е®Ҫ2зұіпјҢй•ҝ200дҪҷзұіпјҢеңЁж°ҙжё дёҠдёӢйҮҮйӣҶеҲ°и®ёеӨҡз»ізә№гҖҒејҰзә№еҸҠеёғзә№жқҝз“ҰпјҢеҪ“ең°еҶңж°‘д№ҹжӣҫеңЁйҒ—еқҖеҢ—дҫ§зҡ„еұұжІҹдёӯжҺ§жҺҳеҮәзҒ°йҷ¶зҪҗгҖӮжӯӨеӨ„жҜ«ж— з–‘й—®дёәдёҖеӨ„еҸӨд»ЈеҹҺеқҖпјҢд»Ҡж°ҙжё еҚіеҲ©з”ЁеҹҺеўҷж—§еҹәиҖҢдҝ®жҲҗпјҢжүҖеҮәеңҹзҡ„йҒ—зү©пјҢеҲқжӯҘеҲӨе®ҡдёәжұүиҮійӯҸжҷӢж—¶жңҹд№Ӣзү©гҖӮ

жҚ®жӯӨпјҢеӢҮеЈ«еҹҺеңЁиҝҷдёҖеёҰзҡ„еҸҜиғҪжҖ§д№ҹеҫҲеӨ§гҖӮ

еј ж–ҮзҺІпјҡдёңеҸӨеҹҺжҳҜеӢҮеЈ«еҹҺзҡ„еҸҜиғҪжҖ§жңҖеӨ§

иҝ·жғ‘еңЁеҠ йҮҚпјҢеҜ№еӢҮеЈ«еҹҺиҝҷдёӘйҖқеҺ»е№ҙд»ЈйҮҢзҡ„зҺӢйғҪпјҢжҲ‘дёҚзҹҘйҒ“еӨ§ең°з”ЁжҖҺж ·зҡ„йҡҗеҝҚзҸҚи—ҸдәҶе®ғжӣҙеӨҡзҡ„з–јз—ӣе’Ңз§ҳеҜҶгҖӮжҖҖзқҖеҮ еҲҶеӨұиҗҪпјҢжҲ‘们еӣһеҲ°дәҶжҰҶдёӯеҺҝеҹҺгҖӮзңҹжҳҜжҹіжҡ—иҠұжҳҺпјҢж— ж„ҸдёӯеҜ№жҰҶдёӯеҺҝең°ж–№еҝ—еҠһе…¬е®Өдё»д»»еј ж–ҮзҺІзҡ„жӢңи®ҝпјҢзӘҒ然дҪҝжҲ‘еҝғеӨҙдёҖдә®гҖӮ

вҖңзҺ°еңЁзңӢжқҘпјҢдёңеҸӨеҹҺжҳҜеӢҮеЈ«еҹҺзҡ„еҸҜиғҪжҖ§жңҖеӨ§гҖӮвҖқ иҜҙиө·еӢҮеЈ«еҹҺпјҢд»–жңүдәӣжҝҖеҠЁе’Ңж–°еҸ‘зҺ°зҡ„еҝ«ж„ҸгҖӮ

дёәжӯӨпјҢжҲ‘们йӮҖд»–еҗҢиЎҢпјҢеҶҚдёҖж¬ЎеҘ”иөҙдёңеҸӨеҹҺгҖӮ

зҺ°еңЁзҡ„дёңеҸӨеҹҺйҒ—еқҖпјҢеӯҳжңүдёӨжҲӘж–ӯеўҷпјҢж”ҫзңјзңӢеҺ»пјҢеҹҺеқҖзҡ„иҪ®е»“жЁЎзіҠеҸҜи§ҒпјҢе…¶еҪўзҠ¶е№¶дёҚжҳҜеӣӣж–№еҪўгҖӮеҹҺжұ жңүдёҖеҚҠиў«ж°ҙеҶІеһ®еЎҢйҷ·пјҢж·ұжңүдёҲдҪҷгҖӮйӮЈеӨ©жӯЈеҘҪдёӢйӣӘпјҢиў«и–„йӣӘиҰҶзӣ–зҡ„еҹҺеқҖзңӢдёҠеҺ»жӣҙжҳҫиӢҚиҢ«е’ҢиҗҪеҜһгҖӮ

дёңеҸӨеҹҺиў«еӨ§ж°ҙеҶІеһ®зҡ„еҹҺжұ йҒ—иҝ№жё…жҷ°еҸҜиҫЁгҖӮеј ж–ҮзҺІи®ӨдёәеҹҺеўҷйҒ—еқҖдёӢйқўзҡ„еӨҜеңҹеұӮдёәиҘҝз§ҰжүҖзӯ‘пјҢдёҠйқўдёәе”җж—¶еҠ зӯ‘гҖӮ

еј ж–ҮзҺІи®ӨдёәдёӢйқўзҡ„еӨҜеңҹеұӮдёәиҘҝз§ҰжүҖзӯ‘

еј ж–ҮзҺІи®ӨдёәдёӢйқўзҡ„еӨҜеңҹеұӮдёәиҘҝз§ҰжүҖзӯ‘

жҚ®еј ж–ҮзҺІд»Ӣз»ҚпјҢиҘҝз§Ұд»ҺеҲқе…ҙеҲ°зҒӯдәЎпјҢиӢ‘е·қжІіжөҒеҹҹж—ўжҳҜеӣҪйғҪпјҢеҸҲжҳҜж №жҚ®ең°гҖӮе…¶дёӯжңүеҫҲеӨҡеҺҹеӣ пјҡдёҖжҳҜж°ҙжәҗе……и¶ігҖӮиӢ‘е·қжІіжәҗдәҺдёҙжҙ®еҺҝжіүеӨҙжқ‘пјҢиҮіжҰҶдёӯжЎ‘еӣӯеіЎе…Ҙй»„жІіпјҢе…Ёй•ҝ75е…¬йҮҢгҖӮгҖҠжҷӢд№ҰгҖӢгҖҒгҖҠйӯҸд№ҰгҖӢе’ҢгҖҠз”ҳе®Ғйқ’еҸІз•ҘгҖӢдёӯпјҢе°ҶиӢ‘е·қжІіиҮӘж–°иҗҘиҮіжқҘзҙ«е ЎеҲҶдёәеӣӣе·қпјҡж–°иҗҘиҮій«ҳеҙ–дёәз“Ұе·қпјҢй«ҳеҙ–иҮіз”ҳиҚүеә—дёәеӨ§иҗҘе·қпјҢз”ҳиҚүеә—иҮідёңеҸӨеҹҺдёәеӢҮеЈ«е·қпјҢдёңеҸӨеҹҺиҮіжқҘзҙ«е ЎдёәиӢ‘е·қгҖӮеҪ“ж—¶пјҢиӢ‘е·қдёҖеёҰеӣ е…ҙйҡҶеіЎгҖҒиӢ‘е·қжІігҖҒе·ҙд»ҖжІҹдёүе·қжұҮйӣҶпјҢз§°дёәвҖңйҫҷ马д№ӢжІғеңҹвҖқ(гҖҠж°ҙз»ҸжіЁгҖӢ)гҖӮдәҢжҳҜдәӨйҖҡдҫҝеҲ©пјҢиҝҷйҮҢжҳҜеҸӨдёқз»ёд№Ӣи·Ҝзҡ„е·ҰйҒ“гҖӮдёүжҳҜеҸҜе®ҲеҸҜйҖҖпјҢиӢ‘е·қеҚ—еұұжңүдёӘзҹіиҙЁеұұе ЎпјҢйқўз§ҜзәҰ18дә©пјҢй«ҳзәҰ200зұіпјҢдёҠжңүвҖңеӨ©з”ҹдә•вҖқпјҢеҸӘжңүдёҖжқЎйҒ“и·ҜеҸҜйҖҡпјҢең°еҠҝйҷ©иҰҒпјҢжҳ“е®Ҳйҡҫж”»гҖӮ

еүҚеҮ е№ҙжңү专家жқҘиҖғиҜҒпјҢзңӢдәҶдёңеҸӨеҹҺеҗҺи®ӨдёәжҳҜиҘҝз§Ұе»әзӯ‘гҖӮеӣ дёәеңЁеҹҺеўҷйҒ—еқҖзҡ„еә•еұӮеҸ‘зҺ°еӨҜеңҹеұӮдёҚеҲ°10е…¬еҲҶпјҢжҳҜиҘҝз§Ұе»әзӯ‘зҡ„зү№еҫҒгҖӮе…¶дёҠзҡ„еӨҜеңҹеұӮжҜ”иҫғеҺҡпјҢи¶…иҝҮдәҶ10е…¬еҲҶпјҢиҜҙжҳҺжҳҜе”җжңқж—¶еҠ зӯ‘зҡ„гҖӮдёӢйқўзҡ„еӨҜеңҹеұӮжҳҜд»ҘеүҚзҡ„иҖғиҜҒиҖ…жІЎжңүеҸ‘зҺ°зҡ„з»ҶиҠӮпјҢжүҖд»ҘжүҚзІ—з•Ҙзҡ„е°ұдёҠйқўзҡ„еӨҜеңҹеұӮиҖҢи®Өе®ҡе…¶дёәе”җж—¶еҹҺе ЎгҖӮиҘҝз§ҰдҪңдёәжёёзү§ж°‘ж—ҸпјҢе®ғзҡ„еҹҺжұ е»әзӯ‘дёҚжҳҜеӣӣж–№еҪўзҡ„гҖӮиҝҷд№ҹжӯЈз¬ҰеҗҲдёңеҸӨеҹҺзҡ„зү№еҫҒгҖӮз”ұдәҺиҝҷе„ҝж—ўжҳҜдёүж°ҙдјҡиҒҡзҡ„ең°ж–№пјҢеҸҲжңүдёӨжқЎи·ҜпјҢиӮҜе®ҡжҳҜдәӨйҖҡиҰҒеЎһгҖӮжүҖд»Ҙе»әйғҪзҡ„еҸҜиғҪжҖ§еҫҲеӨ§гҖӮеҸҰеӨ–пјҢд»ҺзҺ°жңүзҡ„йҒ—еқҖзңӢпјҢеҪ“е№ҙиӮҜе®ҡжҳҜеӨ§ж°ҙеҶІеһ®дәҶеҚҠдёӘеҹҺжұ пјҢиҝҷдёӘйҮҚиҰҒзҡ„еҹҺжұ жүҚиў«еәҹејғзҡ„гҖӮдҪңдёәиӢ‘е·қжІіжөҒеҹҹпјҢдёңеҸӨеҹҺд»ҘдёҠжҳҜеӢҮеЈ«е·қпјҢд»ҘдёӢжҳҜиӢ‘е·қпјҢжӯЈеҘҪеңЁдәӨжҺҘең°еёҰгҖӮжүҖд»ҘиҝҷдёӘеҹҺжұ еҸҜд»ҘиҜҙеңЁеӢҮеЈ«е·қпјҢд№ҹеҸҜд»ҘиҜҙеңЁиӢ‘е·қпјҢз¬ҰеҗҲеҸІд№ҰдёҠеҜ№еӢҮеЈ«еҹҺдҪҚзҪ®зҡ„еҗ«зіҠиҜҙжі•гҖӮ