и§ҒеҲ°дҪң家йҳҝжқҘпјҢжҳҜеңЁеҢ—дә¬иҖҒиҲҚеү§еңәгҖӮд»–жқҘеҒҡдёҖеңәи®Іеә§пјҢи®ІжўӯзҪ—зҡ„гҖҠз“Ұе°”зҷ»ж№–гҖӢгҖӮдёҖиә«иҘҝиЈ…пјҢеңЁеӨ§еҺ…йҮҢиҜёдҪҚж–ҮеӯҰеүҚиҫҲзҡ„й“ңеғҸеүҚпјҢд»–и…ҶзқҖеҫ®еҫ®йҡҶиө·зҡ„иӮҡеӯҗпјҢжқҘеӣһиёұжӯҘгҖӮ

дёҖдёӘд»ҘжұүиҜӯеҶҷдҪңзҡ„и—Ҹж—ҸдәәпјҢеңЁдёҖй—ҙд»Ҙж»Ўж—ҸдҪң家е‘ҪеҗҚзҡ„еү§еңәпјҢи§ЈиҜ»дёҖйғЁзҫҺеӣҪиҮӘ然主д№үеҗҚи‘—вҖ”вҖ”еӨҡе…ғж–ҮеҢ–д№Ӣй—ҙзҡ„дәӨй”ҷз©ҝжўӯпјҢжӯЈеҰӮйҳҝжқҘеӨҡе№ҙжқҘзҡ„з”ҹе‘ҪиЎҢиҝ№гҖӮ

еҗ¬дј—жқҘдәҶдёҚе°‘гҖӮ1845е№ҙпјҢеҪ“зҺ°д»Јж–ҮжҳҺдёҺе·Ҙдёҡйқ©е‘Ҫд»Ҙйӣ·йңҶдёҮй’§д№ӢеҠӣеұ•ејҖпјҢжўӯзҪ—жӢҝзқҖдёҖжҠҠж–§еӯҗиө°иҝӣжЈ®жһ—пјҢз ҚдёӢеҮ жЈөж ‘пјҢеңЁз“Ұе°”зҷ»ж№–иҫ№зӣ–дәҶдёҖдёӘе°ҸжҲҝеӯҗпјҢеңЁиҮӘ然дёҺиҚ’йҮҺдёӯиҝңзҰ»зә·з№Ғдё–дәӢгҖӮ170еӨҡе№ҙеҗҺпјҢеңЁиҝҷдёӘеҝ«иҠӮеҘҸзҡ„ж—¶д»ЈпјҢгҖҠз“Ұе°”зҷ»ж№–гҖӢжҲҗдёәдёҖжңҚжІ»з–—вҖңзІҫзҘһеҶ…иҖ—вҖқзҡ„иүҜиҚҜпјҢдёҖжү№жү№еҫ’жӯҘиҖ…пјҢеёҰзқҖдёҖйЎ¶йЎ¶йңІиҗҘеёҗзҜ·пјҢйҖғзҰ»еҹҺеёӮпјҢеҘ”еҗ‘еұұеӨҙгҖӮ

30е№ҙеүҚпјҢйҳҝжқҘе°ұеңЁе·қиҘҝй«ҳеҺҹдёҠеәҰиҝҮдәҶдёҚе°‘иҚ’йҮҺд№ӢеӨңгҖӮ第дёҖж¬ЎеҺ»еӣӣ姑еЁҳеұұпјҢйӘ‘дәҶдёҖеӨ©зҡ„马пјҢеңЁи“ҠйғҒзҡ„еҶ·жқүжһ—ж—ҒжүҺиҗҘгҖӮд»–й’»иҝӣзқЎиўӢпјҢж•һејҖеёҗзҜ·й—ЁпјҢзңӢж»ЎеӨ©жҳҹж–—е’Ңеҙ–йЎ¶дёҠеҶ°е·қзҡ„е№ҪеҶҪеҶ·е…үпјҢеңЁй“әеӨ©зӣ–ең°зҡ„еӨ§йӣӘйҮҢдёҖеӨңй…ЈзқЎгҖӮж—©дёҠйҶ’жқҘпјҢеңЁйӣӘйҮҺйҮҢз–ҫиө°пјҢеҸ‘зҺ°дёҖдёӘе°Ҹж№–пјҢж№–ж°ҙдёӯеӨ®жҳҜжҙҒзҷҪйӣӘеі°зҡ„еҖ’еҪұгҖӮвҖңиҝҷжҳҜжҲ‘зҰ»еӣӣ姑еЁҳеұұжңҖиҝ‘зҡ„дёҖж¬ЎгҖӮвҖқеңЁж–°д№ҰгҖҠиҘҝй«ҳең°иЎҢи®°гҖӢдёӯпјҢйҳҝжқҘеҶҷйҒ“гҖӮ

иҝҷжҳҜдёҖйғЁйҳҝжқҘзҡ„иЎҢиө°з¬”и®°пјҢеҳүз»’гҖҒиҙЎеҳҺгҖҒе№іжӯҰгҖҒзҺүж ‘гҖҒжһңжҙӣгҖҒеұұеҚ—гҖҒжӯҰеЁҒгҖҒдёҪжұҹвҖҰвҖҰд»–еҶҷеӨ§ең°жҳҹе…үгҖҒзҫӨеұұиҚүеҺҹгҖҒиҠұиҚүж ‘жңЁпјҢиҝҪзҙўж–ҮжҳҺзҡ„жј”жӣҝдёҺеҸҳиҝҒпјҢйўҶеҸ—ж°‘й—ҙзҡ„ж•ҷзӣҠдёҺж»Ӣе…»гҖӮвҖңеҪ“жҲ‘д»ҘеҸҢи„ҡдёҺеҶ…еҝғдёҲйҮҸзқҖж•…д№ЎеӨ§ең°зҡ„ж—¶еҖҷпјҢеңЁжҲ‘йқўеүҚе‘ҲзҺ°еҮәжқҘзҡ„жҳҜдёҖдёӘзңҹе®һзҡ„иҘҝи—ҸгҖӮвҖқ

1.е°ҳеҹғз»ҲдәҺиҗҪе®ҡ

еңЁйҳҝжқҘзңӢжқҘпјҢиЎҢиө°йңҖиҰҒејәеҒҘзҡ„иә«дҪ“пјҢвҖңдёҚиғҪиҙӘеӣҫе®үйҖёвҖқпјӣд№ҹиҰҒжңүдёҖйў—е№іеёёеҝғпјҢвҖңдёҚиғҪеёҰзқҖе°Ҹиө„жғ…и°ғпјҢдҪңдёәдёҖдёӘд»–иҖ…пјҢеҺ»жҺўйҷ©з§Қз§ҚеҘҮйҒҮвҖқгҖӮж·ұе…ҘдёҖзүҮеңҹең°пјҢиҰҒжҠҠйҖҹеәҰйҷҚдёӢжқҘгҖӮвҖңдёҖдёӘе°Ҹж—¶иө°5е…¬йҮҢе’ҢдёҖдёӘе°Ҹж—¶йЈһ720е…¬йҮҢпјҢзңӢеҲ°зҡ„дёңиҘҝжҳҜжҲӘ然дёҚеҗҢзҡ„гҖӮвҖқйҳҝжқҘеҜ№гҖҠзҺҜзҗғдәәзү©гҖӢи®°иҖ…иҜҙгҖӮ

еҶҷдҪңпјҢйңҖиҰҒж—¶й—ҙзҡ„еҒңйЎҝ延宕пјҢд»ҘеҸҠз©әй—ҙзҡ„е‘ЁиҖҢеӨҚиҝ”гҖӮгҖҠиҘҝй«ҳең°иЎҢи®°гҖӢйҮҢпјҢжңүдёҖдёӘжӯҘеұҘдёҚеҒңзҡ„йҳҝжқҘгҖӮ

еңЁжһңжҙӣпјҢд»–йҒҘзҘӯйҳҝе°јзҺӣеҚҝйӣӘеұұгҖӮвҖңйЈҺ继з»ӯеҠІеҗ№пјҢжҠҠжҲ‘们жүӢдёӯжү¬иө·зҡ„йЈҺ马зәёжҗ…жҲҗдёҖзүҮзЁ еҜҶзҡ„йӣӘиҠұпјҢеңЁеӨҙйЎ¶дёҠеҚҮпјҢеңЁеӣӣе‘Ёж—ӢиҪ¬гҖӮвҖқеңЁи—Ҹж—ҸдәәеҝғдёӯпјҢдёҮзү©жңүзҒөпјҢжҜҸдёҖеә§йӣӘеұұйғҪжҳҜзҘһеұұпјҢе“әиӮІзқҖиҮӘе·ұзҡ„жәӘж°ҙжІіжөҒпјҢж»Ӣж¶ҰзқҖзү§еңәеҶңз”°жқ‘еә„гҖӮ

еңЁзҺүж ‘пјҢд»–иө°иҝӣйҮҚе»әе·Ҙең°зҡ„зғҹе°ҳйҮҢпјҢеҗ„з§ҚжңәеҷЁиҪ°йёЈзқҖжқҘжқҘеҫҖеҫҖпјҢжёҗжёҗжҲҗеһӢзҡ„е»әзӯ‘еңЁз”ҹй•ҝгҖӮиӮүеә—гҖҒ蔬иҸңеә—гҖҒз”өеҷЁеә—гҖҒж—…йҰҶгҖҒеӣӣе·қжұүж—Ҹдәәзҡ„йҘӯеә—гҖҒйқ’жө·и—Ҹж—Ҹдәәзҡ„йҘӯеә—гҖҒж’’жӢүдәәзҡ„жё…зңҹйҘӯеә—вҖҰвҖҰз”ҹжҙ»зғӯж°”и…ҫи…ҫгҖӮ

еңЁжӯҰеЁҒпјҢд»–еҗ¬зқҖиЎ—еӨҙжІёи…ҫзҡ„ж–№иЁҖпјҢжғіеҲ°иҝҷеә§иҝҮеҺ»еҸ«еҮүе·һзҡ„еҸӨеҹҺдёӯеҗ„з§ҚиЈ…жқҹдҪ“иІҢзҡ„ж—ҸзҫӨпјҡеҢҲеҘҙдәәгҖҒзӘҒеҺҘдәәгҖҒйІңеҚ‘дәәгҖҒеҘ‘дё№дәәгҖҒеӣһзәҘдәәгҖҒжңҲж°ҸдәәгҖҒеҗҗи°·жө‘дәәгҖҒеҗҗи•ғдәәвҖҰвҖҰвҖңжҲ‘жқҘеҖҫеҗ¬пјҢжқҘж„ҹи§ҰпјҢжқҘжҖқиҖғпјҢжқҘиҜҒе®һпјҢд»ҠеӨ©еңЁеҲ«еӨ„дёҠжј”зҡ„пјҢеңЁиҝҷйҮҢжӣҫз»ҸдёҠжј”иҝҮзҡ„з§Қз§ҚеӨҚжқӮзҡ„ж–ҮеҢ–зҺ°е®һгҖӮвҖқ

еҪ“дёӢпјҢйҖҶе…ЁзҗғеҢ–зҡ„еҗ„з§ҚжһҒз«Ҝж°‘ж—Ҹдё»д№үжҖқжҪ®й«ҳж¶ЁпјҢиҘҝж–№дё–з•ҢеҜ№дёӯеӣҪж–°з–ҶгҖҒиҘҝи—Ҹй—®йўҳзҡ„жҢҮж‘ҳпјҢи®©йҳҝжқҘвҖңеҫҲеҸ—еҲәжҝҖвҖқпјҢд№ҹжҲҗдёәд»–вҖңиҘҝй«ҳең°жј«жёёвҖқзҡ„й—®йўҳж„ҸиҜҶпјҡвҖңдёҚеҗҢж°‘ж—ҸгҖҒж–ҮжҳҺд№Ӣй—ҙпјҢжҳҜйҷ·дәҺйҡ”иҶңгҖҒеҜ№жҠ—гҖҒеҶІзӘҒпјҢи®©дё–з•Ңиө°еҗ‘еҲҶиЈӮе’Ңж¶ҲдәЎпјӣиҝҳжҳҜеҪјжӯӨиҒ”з»“дәӨиһҚгҖҒеҸӢеҘҪе°ҠйҮҚпјҢиө°еҗ‘еӨ©дёӢеӨ§еҗҢзҡ„зҫҺеҘҪжңӘжқҘпјҹвҖқеңЁйҳҝжқҘзңӢжқҘпјҢиЎҖзјҳдёҺж–ҮеҢ–зҡ„ж··еҗҢпјҢжҳҜжөҒеҸҳдёҺиһҚеҗҲзҡ„иҜҙжҳҺпјҢиҖҢдёҚжҳҜеҶҚиө·еҲҶеҲ«зҡ„иҜҒжҚ®гҖӮ

иҝҷз§Қи®ӨзҹҘпјҢжҲ–и®ёжӯЈжқҘиҮӘд»–й©іжқӮзҡ„иЎҖзјҳгҖӮ

йҳҝжқҘзҡ„жҜҚдәІжҳҜи—Ҹж—ҸдәәпјҢзҲ¶дәІжҳҜеӣһж—ҸдәәгҖӮд»–зҡ„故乡马尔еә·пјҢдҪҚдәҺеӣӣе·қзңҒиҘҝеҢ—йғЁпјҢйҡ¶еұһйҳҝеққи—Ҹж—ҸзҫҢж—ҸиҮӘжІ»е·һвҖңеҳүз»’и—ҸеҢәвҖқпјҢж„ҸдёәвҖңзҒ«иӢ—ж—әзӣӣзҡ„ең°ж–№вҖқгҖӮд»Һз«Ҙе№ҙиө·пјҢйҳҝжқҘе°ұејҖе§ӢдәҶеңЁдёӨз§ҚиҜӯиЁҖд№Ӣй—ҙзҡ„е·ЎеӣһеҫҖжқҘпјҡеңЁеӯҰж ЎпјҢеӯҰд№ гҖҒдҪҝз”ЁжұүиҜӯпјӣеӣһеҲ°ж—ҘеёёпјҢдҫқ然用и—ҸиҜӯдәӨжөҒпјҢиЎЁиҫҫдёҖеҲҮзңӢеҲ°зҡ„дёңиҘҝгҖӮ

1981е№ҙпјҢ22еІҒзҡ„йҳҝжқҘеңЁй©¬е°”еә·еҺҝдёӯеӯҰж•ҷд№ҰгҖӮдёҖеӨ©жҢүйғЁе°ұзҸӯзҡ„иҜҫзЁӢеҗҺпјҢд»–жү“ејҖе”ұжңәпјҢж„ӨжҖ’жңүеҠӣзҡ„иҙқеӨҡиҠ¬гҖҒеҝ§йғҒж•Ҹж„ҹзҡ„иҲ’дјҜзү№пјҢйҹід№җеңЁеӣӣеЈҒй—ҙеӣһе“ҚгҖӮд»–еңЁеҸ°зҒҜдёӢејҖе§Ӣйҳ…иҜ»пјҢйҒӯйҖўдёҖдёӘдёӘдјҹеӨ§зҡ„зҒөйӯӮвҖ”вҖ”жғ зү№жӣјгҖҒиҒӮйІҒиҫҫгҖҒжө·жҳҺеЁҒгҖҒзҰҸе…ӢзәігҖҒ马尔е…Ӣж–ҜгҖҒиҸІиҢЁжқ°жӢүеҫ·вҖҰвҖҰ

йӮЈжҳҜж–ҮеӯҰзҒ«зғӯзҡ„е№ҙд»ЈпјҢиҜ—еқӣеұұеӨҙжһ—з«ӢпјҢе°ҸиҜҙз•ҢеҚ·иө·вҖңиҘҝи—ҸвҖқж—ӢйЈҺгҖӮжұүдәә马еҺҹдёҺи—ҸдәәжүҺиҘҝиҫҫеЁғпјҢе°ҶжқҘиҮӘжӢүзҫҺзҡ„йӯ”е№»зҺ°е®һдё»д№үпјҢд»ҺзӮҺзғӯгҖҒжҪ®ж№ҝзҡ„зғӯеёҰдёӣжһ—移жӨҚеҲ°е№ІзҮҘгҖҒз©әж—·зҡ„йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹгҖӮйҳҝжқҘйҒҝејҖдәҶиҝҷдәӣж„Ҹж°”йЈҺеҸ‘зҡ„е–§еҡЈдёҺеҶІж’һгҖӮд»–ејҖе§ӢеҶҷиҜ—пјҢд№ҹеҶҷе°ҸиҜҙпјҢеҶҷзҫӨеұұгҖҒиҚүеҺҹгҖҒжқ‘еә„пјҢеҶҷе–ҮеҳӣгҖҒз”ҹзҒөгҖҒиӢұйӣ„гҖӮ1989е№ҙпјҢд»–зҡ„иҜ—йӣҶдёҺе°ҸиҜҙйӣҶеҮәзүҲпјҢеҚҙеңЁжӯӨж—¶йҷ·е…ҘеҶҷдҪңзҡ„иҝ·жғҳпјҡз®ҖеҚ•зҡ„жҝҖжғ…жөӘжј«пјҢиӮӨжө…зҡ„иҫ№ең°жғ…и°ғпјҢиғҪеҗҰеҶҷе°ҪдёҖдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„жІ§жЎ‘дёҺж·ұе№ҝпјҹ

еҜ»жүҫзӯ”жЎҲзҡ„еҠһжі•жҳҜиЎҢиө°гҖӮ1989е№ҙпјҢд»–еңЁж•…д№Ўе№ҝйҳ”зҡ„еӨ§ең°дёҠжј«жёёпјҢдёҖдёӘзүІеҸЈдёҠй©®зқҖиЎҢжқҺпјҢдёҖеҢ№й©¬иҮӘе·ұйӘ‘гҖӮжӯӨеҗҺеҮ е№ҙпјҢд»–иө°иҝҮжҜҸдёӘд№ЎдёҖзә§зҡ„еҚ•дҪҚпјҢй«ҳеұұеӨ§е·қгҖҒжқ‘еә„еҹҺй•ҮгҖҒдәәзҫӨжһңеӣӯпјҢзҙҜдәҶиәәеңЁжқҫж ‘дёӢпјҢжҲ–дёҺи—Ҹ民们еқҗеңЁиҚүең°дёҠзңӢзҷҪдә‘з–ҫиө°пјҢе–қй…’пјҢеҗғзүҰзүӣиӮүгҖӮд»–еҺ»жЎЈжЎҲйҰҶжҹҘеҺҝеҝ—гҖҒжүҫеҸІж–ҷпјҢ收йӣҶж°‘й—ҙдј иҜҙпјҢдёҚжӢҝеҪ•йҹіжңәпјҢдёҚз”Ёжң¬еӯҗи®°пјҢеҗ¬йӮЈдәӣжқ‘еә„еҸІгҖҒйғЁиҗҪеҸІгҖҒж°‘ж—ҸеҸІе’ҢиӢұйӣ„ж•…дәӢпјҢд»ҺдёҖеј еј жҜ«ж— йҳІеӨҮгҖҒжҺҸеҝғжҺҸиӮәзҡ„еҸЈдёӯеҗҗеҮәгҖӮ

еҲ°дәҶ1994е№ҙ5жңҲпјҢй«ҳеҺҹзҡ„жҳҘеӨ©йҷҚдёҙгҖӮйҳҝжқҘеқҗеңЁзӘ—еүҚпјҢзңӢзқҖеұұеқЎдёҠдёҖзүҮе«©з»ҝзҡ„зҷҪжЎҰж ‘пјҢеҗ¬и§ҒдәҶжһ—дёӯжқңй№ғзҡ„е•јйёЈгҖӮд»–еңЁиҠұ1дёҮеқ—й’ұд№°жқҘзҡ„286з”өи„‘дёҠпјҢж•ІдёӢдёҖеҸҘиҜқпјҡвҖңйӮЈжҳҜдёӘдёӢйӣӘзҡ„ж—©жҷЁпјҢжҲ‘иәәеңЁеәҠдёҠпјҢзңӢи§ҒдёҖзҫӨз”»зңүеңЁзӘ—еӯҗеӨ–иҫ№еЈ°еЈ°еҸ«е”ӨгҖӮвҖқвҖ”вҖ”гҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢзҡ„第дёҖиЎҢеӯ—пјҢдҫҝиҗҪеңЁдәҶеұҸ幕дёҠгҖӮ

е°ҸиҜҙзҡ„ж•…дәӢеҸ‘з”ҹеңЁдёҠдё–зәӘ40е№ҙд»Јзҡ„иҘҝи—ҸгҖӮйәҰе…¶иҖҒеңҹеҸёдҫқйқ йёҰзүҮгҖҒжһӘж”ҜдёҺ银е…ғпјҢжҲҗдёәдёҖж–№йңёдё»гҖӮд»–зҡ„дәҢе„ҝеӯҗжҳҜдёӘеӮ»з“ңпјҢеҚҙжҖ»иЎЁзҺ°еҮәжғҠдәәзҡ„зқҝжҷәпјҢд№ҹи§ҒиҜҒдәҶеңҹеҸёж—¶д»Јзҡ„з»Ҳз»“гҖӮе°ҸиҜҙеҶҷе®ҢеҗҺпјҢејҖе§ӢдәҶе®ғжј«й•ҝзҡ„жөҒжөӘгҖӮеӣҫд№ҰеҮәзүҲеёӮеңәеҢ–пјҢзәҜж–ҮеӯҰдәәж°”ж•Јж·ЎпјҢзј–иҫ‘们让他改改пјҢвҖңйҖҡдҝ—вҖқдёҖдәӣгҖӮд»–иҜҙйҷӨдәҶй”ҷеҲ«еӯ—пјҢдёҖдёӘеӯ—йғҪдёҚеҠЁгҖӮ

1996е№ҙпјҢйҳҝжқҘзҰ»ејҖз”ҹжҙ»дәҶ36е№ҙзҡ„йҳҝеққй«ҳеҺҹпјҢжқҘеҲ°жҲҗйғҪпјҢеңЁгҖҠ科幻世з•ҢгҖӢеҒҡзј–иҫ‘гҖӮйӮЈж—¶пјҢжӯҰдҫ гҖҒиЁҖжғ…й“әеӨ©зӣ–ең°пјҢд»–жғіжҺўдёҖжҺўеёӮеңәпјҢвҖңзңӢ他们иҜҙгҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢдёҚиғҪеҮәзүҲзҡ„йӮЈдәӣзҗҶз”ұжҲҗдёҚжҲҗз«ӢвҖқгҖӮйӮЈдәӣе№ҙпјҢд»–иҜ»еүҚжІҝд№ҰзұҚпјҢеҶҷ科жҷ®ж–Үз« пјҢи°Ҳи®Ўз®—жңәгҖҒе…ӢйҡҶгҖҒз©әй—ҙз«ҷдёҺеӨ–жҳҹдәәпјҢжҜҸеӨ©дёңеҘ”иҘҝеҝҷпјҢжқӮеҝ—зҡ„еҸ‘иЎҢйҮҸд»ҺдёҖдёҮеўһиҮіеҮ еҚҒдёҮгҖӮдҪ•еӨ•гҖҒеҲҳж…Ҳж¬ЈгҖҒзҺӢжҷӢеә·пјҢдёҖжү№з§‘е№»з•Ңзҡ„дёӯеқҡпјҢд»ҺиҝҷйҮҢиө°еҮәгҖӮ

йӮЈйғЁиҫ—иҪ¬еӨҡе№ҙзҡ„е°ҸиҜҙпјҢд№ҹиҝҺжқҘдәҶжӢЁдә‘и§Ғж—Ҙзҡ„ж—¶еҲ»гҖӮ1998е№ҙпјҢгҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢз”ұдәәж°‘ж–ҮеӯҰеҮәзүҲзӨҫеҮәзүҲпјҢдёӨе№ҙеҗҺж–©иҺ·з¬¬дә”еұҠиҢ…зӣҫж–ҮеӯҰеҘ–гҖӮйӮЈдёҖе№ҙпјҢйҳҝжқҘ41еІҒпјҢиҮід»Ҡд»ҚжҳҜеҺҶеұҠиҺ·еҘ–иҖ…дёӯжңҖе№ҙиҪ»зҡ„дёҖдҪҚгҖӮ

гҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢдёӯпјҢжј«еұұйҒҚйҮҺзҡ„зҪӮзІҹиҠұпјҢеңҹеҸёе®«е»·еҶ…зҡ„еҲҖе…үеү‘еҪұпјҢиҪ¬еҜ„зҒөйӯӮзҡ„з§Қз§Қе·«жңҜеј•дәәе…ҘиғңгҖӮдҪҶйҳҝжқҘе№¶ж— ж„Ҹжһ„зӯ‘дёҖдёӘйӯ”е№»зҘһз§ҳзҡ„ејӮеәҰз©әй—ҙпјҢд»–жӣҙе…іеҝғзҡ„жҳҜдёҖдёӘдё–дҝ—зҡ„гҖҒзҺ°е®һзҡ„иҘҝи—ҸпјҢзңӢе®ғеҰӮдҪ•еңЁзҺ°д»ЈжҖ§зҡ„еҶІеҮ»дёӢпјҢжүҝеҸ—зқҖж–°з”ҹзҡ„иү°йҡҫиҪ¬еһӢгҖӮ

2.вҖңдё–дёҠе“ӘжңүдёҚиһҚеҢ–зҡ„ең°ж–№пјҹвҖқ

иҝҷз§ҚеҸҷдәӢйҮҺеҝғпјҢеңЁгҖҠз©әеұұгҖӢдёӯ继з»ӯ延з»ӯгҖӮ

е°ҸиҜҙзҡ„дё»и§’жҳҜдёҖеә§жқ‘еә„пјҡжңәжқ‘гҖӮвҖңжңәвҖқпјҢеңЁеҳүз»’ж–№иЁҖйҮҢпјҢж„ҸжҖқжҳҜз§ҚеӯҗгҖҒж №еӯҗгҖӮ2008е№ҙпјҢйҖҫ90дёҮеӯ—зҡ„гҖҠз©әеұұгҖӢзі»еҲ—пјҢд»ҘвҖңе…ӯйғЁжӣІвҖқзҡ„еҪўејҸпјҢд»Һ50е№ҙд»ЈдёҖзӣҙеҶҷеҲ°90е№ҙд»ЈпјҢеҚҠдёӘдё–зәӘзҡ„и—Ҹж—Ҹд№Ўжқ‘дәәдәӢи·ғ然зәёдёҠгҖӮ

ж•…дәӢејҖе§ӢдәҺе…¬и·Ҝзҡ„ејҖйҖҡдёҺжұҪиҪҰзҡ„еҲ°жқҘпјҢвҖңзҺ°д»ЈвҖқвҖ”вҖ”д»Һ科еӯҰжҠҖжңҜеҲ°еёӮеңәз»ҸжөҺвҖ”вҖ”д»ҘеҠҝдёҚеҸҜжҢЎзҡ„жҖҒеҠҝжү“ејҖдәҶжңәжқ‘дәәзҡ„и§ҶйҮҺгҖӮ他们既дә«еҸ—зқҖж–°з”ҹзҡ„зҫҺеҘҪпјҢеҸҲйҒӯйҒҮйҷ·иҗҪдёҺиҝ·еӨұгҖӮ

жңәжқ‘жҳҜдёҖдёӘи—Ҹж—Ҹжқ‘еә„пјҢдҪҶ并дёҚд»…жҳҜдёҖдёӘиҫ№ең°е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–ж ·жң¬гҖӮвҖңд»ҺгҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢеҲ°гҖҠз©әеұұгҖӢпјҢжҳҜдёҖйғЁдёӯеӣҪд№Ўжқ‘зҷҫе№ҙеҸІгҖӮвҖқйҳҝжқҘиҜҙпјҢвҖңд№Ўжқ‘зҡ„е‘ҪиҝҗжҳҜдёҚеҲҶж–ҮеҢ–гҖҒдёҚеҲҶж°‘ж—Ҹзҡ„гҖӮд»ҠеӨ©д№Ўжқ‘йқўдёҙзҡ„еҸҳиҝҒжҳҜж•ҙдёӘеӣҪ家зҡ„пјҢз”ҡиҮіжҳҜдё–з•ҢжҖ§зҡ„гҖӮвҖқ

2018е№ҙпјҢгҖҠз©әеұұгҖӢзі»еҲ—еҶҚзүҲпјҢйҳҝжқҘз»ҷиҝҷйғЁе°ҸиҜҙиө·дәҶдёӘж–°еҗҚеӯ—пјҡгҖҠжңәжқ‘еҸІиҜ—гҖӢгҖӮеҶҷдёӢеҗҺи®°зҡ„дёӨе°Ҹж—¶еүҚпјҢд»–жӯЈеңЁдёҖдёӘжӯЈејҸе®Јеёғи„ұиҙ«зҡ„жқ‘еӯҗдёӯиЎҢиө°пјҢиә«дёҠиҝҳеёҰзқҖе…»йёЎеҗҲдҪңзӨҫйёЎеңәзҡ„е‘ійҒ“пјҢеёҰзқҖвҖңе…¬еҸё+еҶңжҲ·вҖқзҡ„蔬иҸңеӨ§жЈҡдёӯеңЈеҘіжһңзҡ„е‘ійҒ“гҖӮвҖңд№Ўжқ‘дёәеҸ‘еұ•зүәзүІиҮӘе·ұзҡ„ж—¶д»ЈжӯЈеңЁиҝҮеҺ»пјҢеҹҺеёӮеҸҚе“әд№Ўжқ‘зҡ„ж—¶д»ЈејҖе§ӢеҲ°жқҘгҖӮвҖқйҳҝжқҘеҶҷйҒ“гҖӮ

ж–°ж—¶д»Је·ІејҖеҗҜпјҢдҪҶеҜ№дәҺиҘҝи—ҸвҖңдёңж–№дё»д№үвҖқе’ҢвҖңж¶Ҳиҙ№дё»д№үвҖқејҸзҡ„жғіиұЎпјҢд»Қж—§иҗҰз»•зқҖвҖңеҰ–йӯ”еҢ–вҖқе’ҢвҖңжөӘжј«еҢ–вҖқзҡ„иҝ·йҡңгҖӮвҖңиҘҝж–№еӣҪ家зҡ„дёҖдәӣдәәеҮӯз©әжғіиұЎпјҢжҠҠиҘҝи—ҸжҸҸз»ҳжҲҗдәҶдёҖдёӘйҖқеҺ»зҡ„еӨ©е ӮгҖӮ他们и®ӨдёәиҘҝи—Ҹе°ұеә”иҜҘжҙ»еңЁиҝҮеҺ»пјҢеҚғзҷҫе№ҙдёҚеҸҳпјҢз»ҙжҢҒз®ҖеҚ•зҡ„гҖҒжё…иӢҰзҡ„з”ҹжҙ»пјҢдёҚиғҪејҖеҸ‘пјҢдёҚиғҪе…ҙе»әеҹҺеёӮпјҢдёҚиғҪеҸ‘еұ•е·ҘдёҡгҖҒе•ҶдёҡпјҢдёҚиғҪжҗһж—…жёёдёҡгҖҒжңҚеҠЎдёҡпјҢд»»дҪ•еҸҳеҢ–йғҪжҳҜеҜ№иҘҝи—Ҹзҡ„з ҙеқҸпјҢз ҙеқҸдәҶ他们еҝғдёӯзҡ„еӨ©е ӮгҖӮвҖқеңЁдёҖж¬ЎйҮҮи®ҝдёӯпјҢйҳҝжқҘеҰӮжӯӨжҸҸиҝ°д»Ҡж—ҘиҘҝи—ҸйҒӯйҒҮзҡ„з§Қз§ҚвҖңиҜҜиҜ»вҖқпјҢвҖңиҝҷеҫҲеҸҜ笑пјҢдёҖдёӘең°еҢәдёҚеҸ‘еұ•пјҢдәә们зҡ„з”ҹжҙ»жҖҺд№Ҳ继з»ӯпјҢжҖҺд№ҲжҸҗй«ҳпјҹж–ҮеҢ–жҖҺд№Ҳ延з»ӯгҖҒеҸ‘еұ•пјҹи—ҸеҢәзҷҫ姓йҡҫйҒ“дёҚеә”иҜҘжңүз”өи§ҶгҖҒжұҪиҪҰгҖҒеҶ°з®ұгҖҒжҙ—иЎЈжңәз”Ёд№ҲпјҹйҡҫйҒ“е°ұеә”иҜҘи®©и—Ҹж—Ҹзҷҫ姓永иҝңеҲҖиҖ•зҒ«з§ҚпјҢдҪҸеёҗзҜ·гҖҒйӘ‘马гҖҒжү“зҢҺгҖҒж”ҫзү§пјҢи®©еӨ–еӣҪдәәжёёи§Ҳи§ӮзңӢпјҢ满足他们зҡ„еҘҪеҘҮеҝғпјҢдҝқжҢҒжүҖи°“зҡ„вҖҳеңЈжҙҒвҖҷпјҹвҖқ

йҳҝжқҘйҖүжӢ©з”ЁиЎҢиө°еә”еҜ№иҝҷдёӘеәһеӨ§зҡ„иҜқиҜӯйҷ·йҳұгҖӮд»–жҠҠд»ҺжҲҗйғҪе№іеҺҹиө°еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„дёҖеҲ—еҲ—еұұи„үпјҢзңӢжҲҗвҖңеӨ§ең°зҡ„йҳ¶жўҜвҖқпјҢдёҖж¬Ўж¬ЎиҝҲејҖеҸҢи„ҡпјҢйЎәзқҖйҳ¶жўҜзҡ„иҪЁиҝ№пјҢеңЁй«ҳеІӯж·ұи°·гҖҒеұұе·қзү§еңәй—ҙеҜ»и®ҝеӢҳжҺўгҖӮвҖңеҸӘжңүеӣҠжӢ¬дёҚеҗҢзҡ„ең°ж–№пјҢеҶҷеҮәи—Ҹж–ҮеҢ–еҶ…йғЁзҡ„е·®ејӮжҖ§е’ҢеӨҡж ·жҖ§пјҢжүҚиғҪз ҙи§ЈеҪ“дёӢеҜ№и—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„иҝ·жҖқгҖӮвҖқ

еңЁиЎҢиө°дёҺжёёеҺҶдёӯпјҢд»–еҶҷеҮәдәҶгҖҠж јиҗЁе°”зҺӢгҖӢпјҢи®Іиҝ°ж јиҗЁе°”зҺӢдёҖз”ҹйҷҚеҰ–йҷӨйӯ”гҖҒејҖз–ҶжӢ“еңҹзҡ„дё°еҠҹдјҹдёҡпјӣд№ҹеҶҷеҮәдәҶгҖҠзһ»еҜ№гҖӢпјҢй’©жІүиҝҷеқ—еҰӮвҖңй“Ғз–ҷзҳ©вҖқдёҖиҲ¬зҡ„еј№дёёд№Ӣең°пјҢеҰӮдҪ•еңЁдёҖж¬Ўж¬ЎеҶІеҮ»дёӢжёҗжёҗиһҚеҢ–гҖӮ

вҖңдё–дёҠе“ӘжңүдёҚиһҚеҢ–зҡ„ең°ж–№пјҹвҖқйҳҝжқҘж„ҹеҸ№пјҢвҖңиҝҮеҺ»иҘҝи—ҸпјҢжІЎжңүеӯҰж ЎгҖҒжІЎжңүеҢ»йҷўгҖҒжІЎжңүе…¬и·ҜпјҢеҸӘжңүеҜәйҷўгҖӮеҮ еҚҒе№ҙеүҚпјҢеғҸжҲ‘иҝҷж ·иҜҶеӯ—зҡ„дәәпјҢжҒҗжҖ•д№ҹе°ұжҳҜдёӘе–ҮеҳӣгҖӮвҖқиҖҢеҰӮд»ҠпјҢжӢүиҗЁе·ІжҲҗдёәзҒҜзҒ«иҫүз…ҢгҖҒй«ҳжҘјжһ—з«Ӣзҡ„зҺ°д»ЈйғҪеёӮпјҢе–Үеҳӣ们жӢҝзқҖжҷәиғҪжүӢжңәпјҢејҖзқҖиҪҰпјҢз©ҝиө·дәҶжјӮдә®зҡ„зҡ®йһӢгҖӮ

ж•ҙдёӘйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹе°ұиҝҷж ·дёҺзҺ°д»Јж–ҮжҳҺзӣёйҒҮпјҢжІЎжңүдёҖдёӘи§’иҗҪдёҚиў«жҚ•иҺ·гҖӮвҖңеҰӮжһңиҮӘ然з•ҢжңүдәӣйЈҺжҷҜж¶ҲеӨұдәҶпјҢжҲ‘дјҡж„ҹеҲ°йҒ—жҶҫпјӣдҪҶеҰӮжһңз”ҹдә§з”ҹжҙ»дёӯзҡ„ж—§дёңиҘҝж¶ҲеӨұдәҶпјҢиҝҷжҳҜеҫҖеүҚиө°зҡ„иҝӣжӯҘгҖӮвҖқйҳҝжқҘиҜҙпјҢвҖңжңүд»Җд№ҲзҗҶз”ұжҲ‘们еңЁеӨ§еҹҺеёӮпјҢеҝғе®үзҗҶеҫ—ең°еҒҡе…ЁзҗғеҢ–зҡ„зҺ°д»ЈдәәпјӣеҸҜзңӢеҲ°еҲ«дәәзЁҚеҫ®зҰ»дј з»ҹзҡ„з”ҹжҙ»иҝңдёҖзӮ№пјҢе°ұеңЁдёҖж—Ғе”ҸеҳҳжғӢжғңпјҹ马иҪҰжІЎжңүдәҶпјҢеӣ дёәжұҪиҪҰжқҘдәҶпјӣдёҚйӘ‘马дәҶпјҢеӣ дёәжңүдәҶж‘©жүҳгҖӮеҰӮжһңиөһзҫҺйӮЈз§ҚеҺҹе§Ӣзҡ„з”ҹжҙ»пјҢдҪ жҖҺд№ҲдёҚеӨ©еӨ©йӘ‘马дёҠзҸӯе‘ўпјҹвҖқ

йҳҝжқҘжӢ’з»қйӮЈз§Қе»үд»·зҡ„д№Ўж„ҒпјҢеёҢжңӣвҖңж–°вҖқзҡ„еҲ°жқҘпјҢдҪҶеңЁиҝҷдёӘжј«й•ҝзҡ„иҝҮжёЎжңҹпјҢж–ҮеҢ–е®ЎзҫҺгҖҒзІҫзҘһйҒ“еҫ·зҡ„иҝ·жғҳдёҺж¶ҲйҖқпјҢд№ҹдҪҝд»–еҝ§иҷ‘гҖӮиҝҷдәӣе№ҙпјҢд»–еёёзӢ¬иҮӘејҖиҪҰеҘ”еҗ‘йқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢе°‘еҲҷеҚҒеӨҡеӨ©пјҢеӨҡеҲҷдёӨдёӘжңҲгҖӮиҪҰйҮҢж”ҫзқҖдёҖеҘ—жҲ·еӨ–иЈ…еӨҮпјҢд»ҺжқҘдёҚеҚёдёӢпјҢеҢ…жӢ¬иЎЈжңҚгҖҒеёҗзҜ·е’ҢзқЎиўӢпјҢжңүж—¶е°ұйңІе®ҝеңЁиҚүеҺҹзҡ„ж»ЎеӨ©жҳҹе…үдёӢгҖӮвҖңеҸӘиҰҒжҳҜ5гҖҒ6жңҲд»ҪдёҠй«ҳеҺҹпјҢж»ЎеұұйғҪжҳҜжҢ–иҷ«иҚүзҡ„пјӣдёҖеҲ°з§ӢеӨ©пјҢж»ЎеұұйғҪжҳҜжүҫжқҫиҢёзҡ„пјӣз»Ҹеёёд№ҹдјҡзў°и§ҒеҒ·еҒ·ж‘ёж‘ёжҗһжҹҸж ‘зҡ„гҖӮвҖқ

йҳҝжқҘжҠҠиҝҷдәӣи·ҜдёҠзҡ„и§Ғй—»еҶҷжҲҗдәҶвҖңеұұзҸҚдёүйғЁжӣІвҖқвҖ”вҖ”гҖҠдёүеҸӘиҷ«иҚүгҖӢгҖҠиҳ‘иҸҮеңҲгҖӢгҖҠжІіиҫ№жҹҸеҪұгҖӢпјҢжҸӯзӨәж¶Ҳиҙ№иҮідёҠзҡ„зӨҫдјҡйҮҢпјҢзҺҜзҺҜзӣёжүЈзҡ„е•Ҷдёҡй“ҫжқЎеҜ№иҮӘ然з•ҢгҖҒеҜ№д№Ўжқ‘зҡ„дҫөиҡҖпјҡвҖңжҢ–жҺҳиҷ«иҚүпјҢиҚүзҡ®дёҠзҡ„дјӨз–Өдјҡж…ўж…ўжәғзғӮпјӣиҳ‘иҸҮпјҲжқҫиҢёпјүе®Ңе…ЁйғҪйҮҮе…үпјҢе°ұеҶҚд№ҹжІЎжңүдәҶпјӣеҲ¶дҪңдҪӣзҸ жүӢдёІпјҢжҹҸж ‘еӣ жӯӨиў«з ҚгҖӮвҖқ

еҜ№йҳҝжқҘиҖҢиЁҖпјҢиҷ«иҚүгҖҒиҳ‘иҸҮгҖҒжҹҸж ‘пјҢдёҚд»…жҳҜең°дёҠзҡ„жӨҚзү©пјҢиҖҢжҳҜвҖңжңүжғ…дј—з”ҹвҖқпјҢдёҺдәәзұ»е…ұеӨ„дёҖдёӘвҖңз”ҹе‘Ҫе…ұеҗҢдҪ“вҖқд№ӢдёӯгҖӮд»–е–ңж¬ўгҖҠеҰҷжі•иҺІиҠұз»ҸгҖӢйҮҢйӮЈ8дёӘеӯ—пјҡвҖңдёҖдә‘жүҖйӣЁпјҢдёҖйӣЁжүҖеӯ•гҖӮвҖқиҠёиҠёдј—з”ҹпјҢиҠұиҚүж ‘жңЁгҖҒйёҹе…Ҫиҷ«йұјпјҢеңЁеӨ§еҚғдё–з•ҢпјҢе®ғ们еҗ„еҗ„е‘ҲзҺ°пјҢжІЎжңүй«ҳдҪҺиҙөиҙұгҖҒдёӯеҝғиҫ№зјҳгҖӮ

3.вҖңжҲ‘дёҚжғіжҠҠиҮӘе·ұзҡ„дәәз”ҹеҸҳжҲҗж®өеӯҗвҖқ

20еӨҡе№ҙеүҚпјҢйҳҝжқҘеҺ»зҲ¬еұұпјҢдёҖи·ҜдёҠвҖңи§ҶиҖҢдёҚи§ҒвҖқпјҢжңҖеӨҡжӢҚдёӨеј йЈҺжҷҜгҖӮ2006е№ҙпјҢйқ’и—Ҹй“Ғи·ҜйҖҡиҪҰпјҢеӘ’дҪ“еҺ»йҮҮи®ҝпјҢиҜ·йҳҝжқҘе’ҢеӨҚж—ҰеӨ§еӯҰзҡ„и‘ӣеү‘йӣ„ж•ҷжҺҲеҪ“йЎҫй—®гҖӮжӯЈжҳҜ5жңҲпјҢж®ӢйӣӘж¶ҲиһҚпјҢзңӢзқҖйЈҺдёӯзӣӣж”ҫзҡ„з§Қз§ҚиҠұжңөпјҢд»–зӘҒ然еҸ‘зҺ°пјҢиҮӘе·ұеҜ№иҝҷдәӣзҫҺдёҪзҡ„з”ҹзҒөдёҖж— жүҖзҹҘгҖӮ

д»ҺйӮЈж—¶иө·пјҢй«ҳеҺҹжӨҚзү©еӯҰжҲҗдёәд»–зҡ„дёҡдҪҷеҠҹиҜҫгҖӮжҜҸдёҖж¬Ўжј«жёёпјҢйғҪжҳҜдёҖж¬Ўй«ҳеҺҹиҠұиҚүзҡ„иҝҪиёӘпјҢз”өи„‘е’ҢзЎ¬зӣҳйҮҢпјҢеӮЁеӯҳдәҶж•°дёҮеј жӨҚзү©еӣҫзүҮгҖӮзәӘеҪ•зүҮгҖҠж–ҮеӯҰзҡ„ж—ҘеёёгҖӢйҮҢпјҢйҳҝжқҘзҲ¬дёҠжө·жӢ”4000еӨҡзұізҡ„й«ҳеұұпјҢеҜ№жҜҸдёҖж ӘиҠұиҚүеҰӮ数家зҸҚгҖӮд»–и¶ҙеңЁең°дёҠпјҢжҠҠй•ңеӨҙеҜ№еҮҶдёҖжңөе°ҸеҸ¶жқңй№ғпјҢиҠұз“ЈдёҠйңІж°ҙеҫ®йўӨпјҢж‘ҒдёӢеҝ«й—ЁеҗҺпјҢеӣ жҶӢж°”иҖҢиәәеҖ’еңЁиҚүең°дёҠгҖӮд»–зҡ„ж–Үеӯ—еӣ жӯӨжңүдәҶеҸҰдёҖеұӮиҙЁж„ҹпјҢйЈҺжҷҜдёҚеҶҚжҳҜдәәзү©жҙ»еҠЁзҡ„вҖңиғҢжҷҜжқҝвҖқпјҢйІңзәўзҡ„йҮҺиҚүиҺ“гҖҒзҙ«иүІзҡ„马е…Ҳи’ҝгҖҒи“қиүІзҡ„йёўе°ҫпјҢз”ҹжңәеӨ„еӨ„пјӣзҷҪжЎҰгҖҒзәўжЎҰгҖҒжқүж ‘гҖҒжқҫж ‘гҖҒжҹҸж ‘пјҢи“ҠйғҒеҰӮжө·гҖӮ

еҜ№йҳҝжқҘиҖҢиЁҖпјҢз ”з©¶жӨҚзү©жҳҜд»–зҡ„вҖңйқһеҠҹеҲ©зҲұеҘҪвҖқпјҢж–ҮеӯҰжҳҜвҖңй“ҒйҘӯзў—вҖқпјҢд»–з«Ҝиө·жқҘд№ҹйўҮдёәжҪҮжҙ’пјҢеёёжҳҜдёҚжү“иҚүзЁҝгҖҒдёҚеҶҷеӨ§зәІпјҢдёҖж°”е‘өжҲҗпјҢдёҚж„үеҝ«дәҶпјҢе°ұеҒң笔гҖӮ2018е№ҙпјҢйҳҝжқҘз”Ё5дёӘжңҲе®ҢжҲҗдәҶй…қй…ҝ10е№ҙзҡ„гҖҠдә‘дёӯи®°гҖӢпјҢжҜҸеӨ©еҶҷ3дёӘе°Ҹж—¶пјҢе…ғж°”е……ж»ЎпјҢеҶҷзҙҜдәҶдёҚдјҡеҗӯ哧еҗӯ哧继з»ӯеҶҷжҲ–иҖ…зҶ¬еӨңпјҢеҶҷдёҚеҮәжқҘпјҢе°ұжүҫдәәеҺ»е–қй…’гҖӮ

д»–зҡ„й…’еҗҚиҝңж’ӯгҖӮеӯҰиҖ…жұӘе…ҶйӘһеңЁдёҖзҜҮж–Үз« дёӯеӣһеҝҶпјҢеҪ“е№ҙгҖҠеҪ“д»ЈгҖӢжқӮеҝ—еҗҢд»ҒжӢӣеҫ…йҳҝжқҘеҺ»еҚ—е°ҸиЎ—еҗғ涮иӮүпјҢеёӯй—ҙйҳҝжқҘиҜқдёҚеӨҡпјҢеҗғиӮүе°‘пјҢе–қй…’еӨҡпјҢжқҜи§ҘдәӨй”ҷеҮ иҪ®пјҢе…¶д»–дәәе·ІдёңеҖ’иҘҝжӯӘгҖӮвҖңйҳҝжқҘжІүйқҷеҰӮж°ҙең°зңӢзқҖж»Ўең°з©әе•Ө酒瓶пјҢеҫ®з¬‘йҒ“пјҡвҖҳеҲҡеҲҡејҖе§ӢеҳӣгҖӮвҖҷйӮЈзңјзҘһеҰӮжңӣзқҖ家乡еҸӨиҖҒзҡ„жө®дә‘е’Ңиҝңеұұзҡ„зҷҪйӣӘгҖӮвҖқ

иҖҢ家乡пјҢд»ҺдёҚжҳҜйҳҝжқҘзҡ„ж–ҮеӯҰеӯӨеІӣгҖӮд»–зғӯзҲұи—Ҹж—Ҹдё°еҺҡз»ө延зҡ„еҸІиҜ—пјҢд№ҹзқҖиҝ·дәҺжұүж—Ҹзҡ„еҸӨе…ёе Ўеһ’пјҢе°Өе…¶й’ҹзҲұжқңз”«е’ҢиӢҸдёңеқЎгҖӮд»–жёёиө°жҲҗйғҪеёӮеҢәпјҢи§ӮеҜҹи…Ҡжў…гҖҒзҺүе…°гҖҒдёҒйҰҷгҖҒиҠҷи“үпјҢд№ҰеҶҷвҖңиҚүжңЁзҡ„зҗҶжғіеӣҪвҖқпјӣд№ҹеёҰзқҖиҒӮйІҒиҫҫзҡ„иҜ—еҺ»жҷәеҲ©пјҢеёҰзқҖз•ҘиҗЁзҡ„е°ҸиҜҙеҺ»з§ҳйІҒпјҢеёҰзқҖеҚЎеҪӯй“Ғе°”зҡ„гҖҠе…үжҳҺдё–зәӘгҖӢеҺ»еҸӨе·ҙпјҢж·ұе…ҘжӢүдёҒзҫҺжҙІзҡ„еҺҶеҸІдёҺзҺ°е®һвҖҰвҖҰдәәз”ҹиЎҢиҝҮдёҖз”ІеӯҗпјҢд»–д»Һйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹзҡ„зІҫзҘһй«ҳең°пјҢиө°еҗ‘дәҶжӣҙе№ҝиўӨзҡ„еӨ§ең°е’Ңжӣҙж·ұиҝңзҡ„дё–з•ҢгҖӮ

2021е№ҙпјҢйҳҝжқҘејҖйҖҡдәҶжҠ–йҹіиҙҰеҸ·пјҢд№ҹеҸӮдёҺзӣҙж’ӯжҙ»еҠЁпјҢвҖңдёҺе…¶иҜҙйқ иҝ‘е№ҙиҪ»дәәпјҢдёҚеҰӮиҜҙжҳҜеҜ№зҹҘиҜҶжңүеҘҪеҘҮеҝғзҡ„дәәвҖқгҖӮд»–дёҚжҖҺд№ҲеҲ·зҹӯи§Ҷйў‘пјҢд№ҹж— ж„Ҹиө°зәўдә’иҒ”зҪ‘гҖӮвҖңжҲ‘дёҚжғіжҠҠиҮӘе·ұзҡ„дәәз”ҹеҸҳжҲҗж®өеӯҗгҖӮдәәз”ҹжҳҜдёҖдёӘжј«й•ҝгҖҒзј“ж…ўзҡ„иҝӣзЁӢпјҢжІЎжңүйӮЈд№ҲзҹӯгҖӮвҖқ

д»–и§үеҫ—йҳ…иҜ»зҡ„зўҺзүҮеҢ–дёҚиғҪжҖӘзҪӘдәҺдә’иҒ”зҪ‘пјҢвҖңе®ғеҸҜд»ҘйҖҡеҫҖдё–з•ҢдёҠжңҖеҘҪзҡ„еӣҫд№ҰйҰҶпјҢдҪ дёәд»Җд№ҲдёҚеҲ°йӮЈе„ҝеҺ»пјҹвҖқиҮідәҺйӮЈз§ҚвҖң3еҲҶй’ҹеёҰдҪ иҜ»е®ҢгҖҠзҷҫе№ҙеӯӨзӢ¬гҖӢвҖқзҡ„йҖҹйЈҹйҳ…иҜ»пјҢйҳҝжқҘвҖңз»қеҜ№дёҚдҝЎвҖқпјҢвҖңжҖҺд№ҲжІЎжңүеҚҡдё»ж•ҷдәәеҚҠеҲҶй’ҹеҗғе®ҢдёҖйӨҗйҘӯе‘ўпјҹвҖқеңЁд»–зңӢжқҘпјҢиҝҷжҳҜдёҖз§ҚиҖғиҜ•ж–ҮеҢ–дёӢзҡ„ж ҮеҮҶзӯ”жЎҲиҫ“еҮәгҖӮвҖңйҳ…иҜ»ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒпјҢиҰҒз»Ҷеҡјж…ўе’ҪпјҢжүҚиғҪзңҹжӯЈйўҶдјҡиғҢеҗҺйӮЈдәӣз»өеҜҶзҡ„иҜӯиЁҖгҖҒжғ…з»Әзҡ„иө·дјҸгҖҒзІҫеҰҷзҡ„жҖқжғігҖӮвҖқ

дёҠдёӘжңҲпјҢйҳҝжқҘеҺ»дәҶеҸҜеҸҜиҘҝйҮҢпјҢжҺўи®ҝй•ҝжұҹжәҗгҖӮжө·жӢ”5000еӨҡзұіпјҢжһҒеәҰзјәж°§пјҢиҰҒиғҢдёҠеёҗзҜ·е’ҢйЈҹе“ҒпјҢеҫ’жӯҘдәҢеҚҒжқҘе…¬йҮҢпјҢзҲ¬дёҠе…ӯдёғеҚҒеәҰзҡ„йҷЎеіӯеҶ°е·қпјҢжүҚиғҪеҲ°иҫҫй•ҝжұҹзҡ„жәҗеӨҙгҖӮиҝҷжҳҜд»–зҡ„жү§зқҖпјҢеҝ…йЎ»дәІзңјзңӢеҲ°йӮЈдёӘвҖңеҶ’еҮә第дёҖж»ҙж°ҙвҖқзҡ„ең°ж–№гҖӮ

иҝҷз§Қж—әзӣӣзҡ„жұӮзҹҘж¬ІпјҢжқҘиҮӘж·ұжІүзҡ„зғӯзҲұгҖӮвҖңзҲұдёҖдёӘеӣҪпјҢдёҚдәҶи§Је…¶ең°зҗҶгҖӮзҲұдёҖдёӘж—ҸпјҢдёҚдәҶи§Је…¶еҺҶеҸІгҖӮзҲұдёҖеқ—еңҹең°пјҢеҚҙдёҚдәҶи§ЈеӨ§ең°йӣҶдёӯжүҖжңүзІҫеҚҺеҘүзҢ®еҮәзҡ„з”ҹе‘Ҫд№ӢиҠұгҖӮдёҖдёӘдјҹеӨ§еә„йҮҚзҡ„иҜҚз»ҲдәҺжіӣж»ҘжҲҗдёҖдёӘдёҚеҢ…еҗ«д»»дҪ•жүҝиҜәпјҢд№ҹдёҚз”Ёе…‘зҺ°зҡ„жғ…ж„ҹз©әжҙһгҖӮвҖқеңЁгҖҠиҘҝй«ҳең°иЎҢи®°гҖӢдёӯпјҢйҳҝжқҘеҶҷйҒ“гҖӮиҝҷдәӣе№ҙжқҘпјҢд»–ж·ұе…ҘеҺҶеҸІгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒж—ҸзҫӨгҖҒеұұжІігҖҒеҠЁзү©гҖҒжӨҚзү©пјҢжҜҸдёҖз§Қз”ҹе‘ҪпјҢйғҪжҲҗдёәе…¶йўҶеҸ—иҝҷзүҮеңҹең°ж·ұеҲ»ж•ҷзӣҠзҡ„еӯҰд№ еҜ№иұЎгҖӮ

еҲҡеҲҡеәҰиҝҮ64еІҒз”ҹж—Ҙзҡ„йҳҝжқҘпјҢеҸӘж„ҹеҲ°иҮӘе·ұд»ҚжҳҜдёҖдёӘеӯҰз”ҹпјҢи·Ӣж¶үеңЁеӨ§ең°зҡ„йҳ¶жўҜдёҠпјҢд»ҺдёҖдёӘж•…дәӢеҗ‘еҸҰдёҖдёӘж•…дәӢжјӮжіҠгҖӮ

еҺҹеҲҠдәҺ вҖңдәәж°‘ж–ҮеЁұвҖқеҫ®дҝЎе…¬дј—еҸ·пјҲи®°иҖ…пјҡи®ёжҷ“иҝӘ е‘ЁзӣӣжҘ пјү

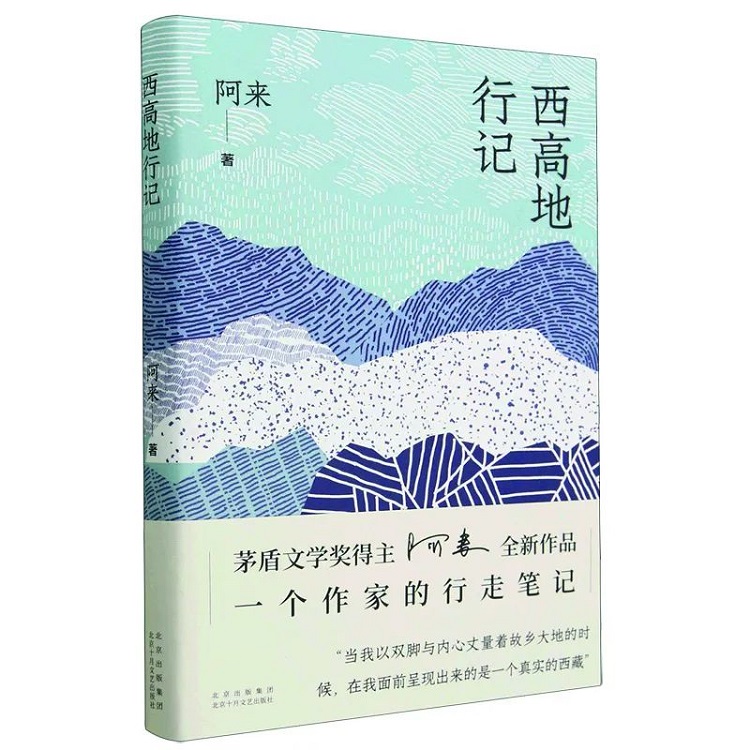

йҳҝжқҘпјҢеҪ“д»Ји‘—еҗҚдҪң家пјҢи—Ҹж—ҸпјҢ1959е№ҙз”ҹдәҺеӣӣе·қзңҒ马尔еә·еҺҝгҖӮе…ЁеӣҪдәәеӨ§д»ЈиЎЁгҖӮдёӯеӣҪдҪңеҚҸеүҜдё»еёӯпјҢеӣӣе·қзңҒдҪңеҚҸдё»еёӯгҖӮдё»иҰҒдҪңе“Ғжңүй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢгҖҠз©әеұұгҖӢгҖҠжңәжқ‘еҸІиҜ—гҖӢгҖҠж јиҗЁе°”зҺӢгҖӢгҖҠдә‘дёӯи®°гҖӢпјҢй•ҝзҜҮйқһиҷҡжһ„гҖҠзһ»еҜ№гҖӢпјҢиҜ—йӣҶгҖҠжўӯзЈЁжІігҖӢгҖҠйҳҝжқҘзҡ„иҜ—гҖӢпјҢдёӯзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйӣҶгҖҠж—§е№ҙзҡ„иЎҖиҝ№гҖӢгҖҠжңҲе…үдёӢзҡ„银еҢ гҖӢпјҢж•Јж–ҮйӣҶгҖҠеӨ§ең°зҡ„йҳ¶жўҜгҖӢгҖҠиҚүжңЁзҡ„зҗҶжғіеӣҪгҖӢпјҢд»ҘеҸҠдёӯзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙеӨҡйғЁгҖӮ2000е№ҙпјҢй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠе°ҳеҹғиҗҪе®ҡгҖӢиҺ·з¬¬дә”еұҠвҖңиҢ…зӣҫж–ҮеӯҰеҘ–вҖқпјӣ2009е№ҙпјҢиҺ·еҫ—第дёғеұҠвҖңеҚҺиҜӯж–ҮеӯҰдј еӘ’еӨ§еҘ–вҖўе№ҙеәҰжқ°еҮәдҪң家еҘ–вҖқпјӣ2018е№ҙпјҢгҖҠиҳ‘иҸҮеңҲгҖӢиҺ·з¬¬дёғеұҠвҖңйІҒиҝ…ж–ҮеӯҰеҘ–вҖқдёӯзҜҮе°ҸиҜҙеҘ–гҖӮ2019е№ҙпјҢй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠдә‘дёӯи®°гҖӢиҺ·з¬¬еҚҒдә”еұҠзІҫзҘһж–ҮжҳҺе»әи®ҫвҖңдә”дёӘдёҖе·ҘзЁӢвҖқдјҳз§ҖдҪңе“ҒеҘ–гҖӮ