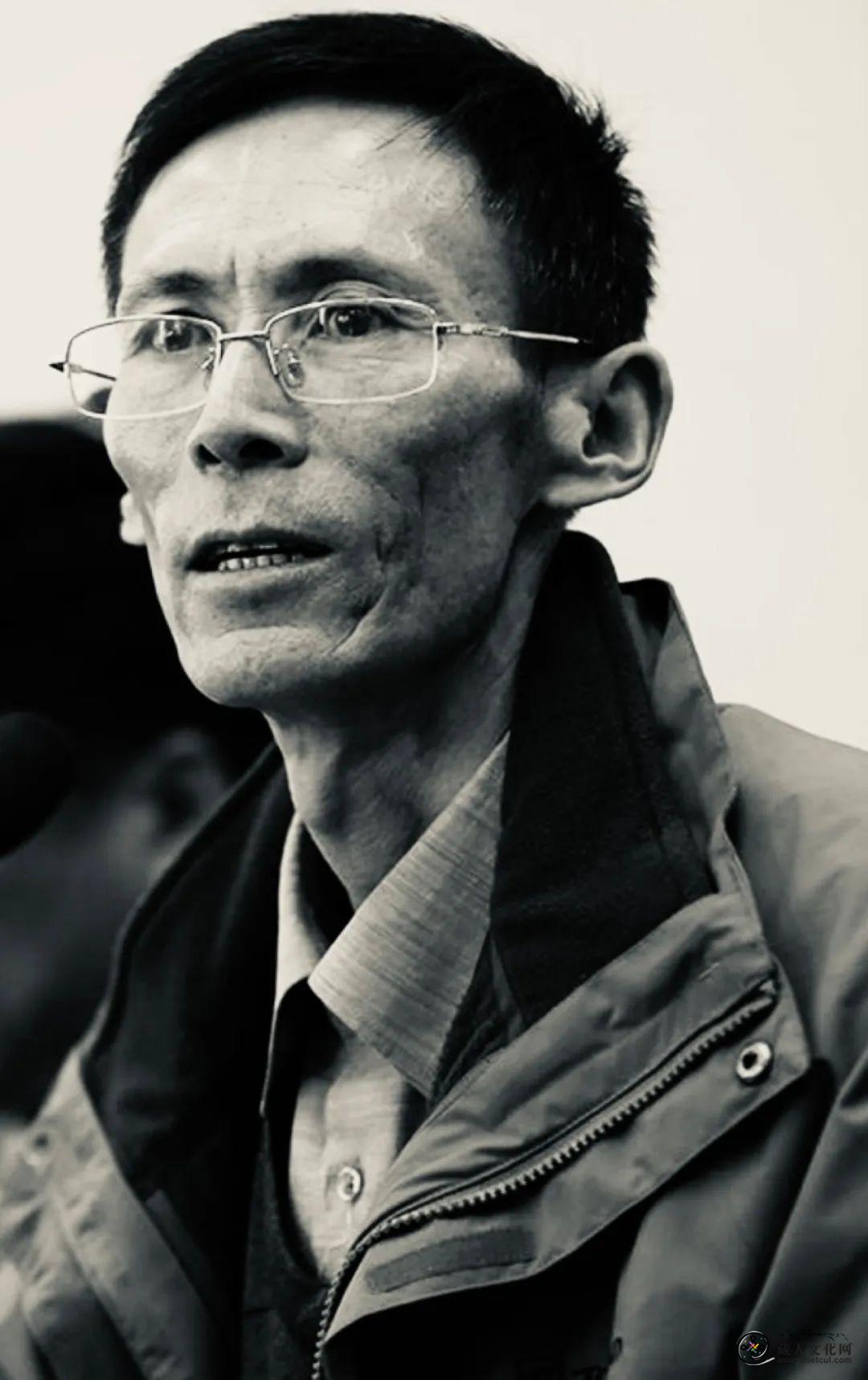

年乃亥·哇热,一位深植青藏高原生活与语言的作家,于2025年5月21日在青海省西宁市去世,享年65岁。身为散文家、诗人与地方史研究者,哇热用近四十年的写作积淀,建立起一个独特的文本世界,在其中,草原不是地理背景,而是情感结构和精神地图。他的作品以简洁、细腻的语言,记录了牧人生活的细节、村落记忆的缝隙,以及高原人民在现代化进程中所经历的深刻变化。

哇热生于1960年7月,青海省天峻县。他出生于一个游牧家庭,这种生活方式深刻影响了他的写作风格与题材取向。他先后就读于本地大学,获本科学历,后任副教授,长年担任青海省作家协会会员、海西州作协理事。他自1986年开始发表作品,在青海、四川、甘肃等地的汉藏文学刊物上频频亮相。他的文字语言上沉静、结构上严谨,常借自然描写引出内在情绪的微妙变动,也通过具体人物和场景呈现集体记忆的渐变轨迹。

在近年的重要作品《年乃亥·哇热散文系列》中,哇热以《金莲花》《初春之雪》和《德令哈之月》三卷,构建了他晚期文学的一个高度。他将90余篇近年来的优秀散文分门别类,纳入“季节与植物”“城市与远行”“生活与语言”几个维度加以编排。这些作品兼具新散文的流动感与个人风格的稳定性,语言朴实却富有韵律,时常通过缓慢的情境推进与细节叠加,构建出一种高原式的时间体验——沉稳、漫长、克制。譬如在《金莲花》一文中,他用超过五千字追忆一种常被忽略的野花,在高原寒风与夏季雨水之间的生长。他写道:“我与羊群在高寒牧场与金莲花一起迎送多变的四季……所有热烈的向往,像是被她神奇的绳索牢牢套住。”这种叙述方式常见于哇热的作品,他倾向于将自然事物作为感官与记忆的触发点,以时间的层叠取代情节的推进。

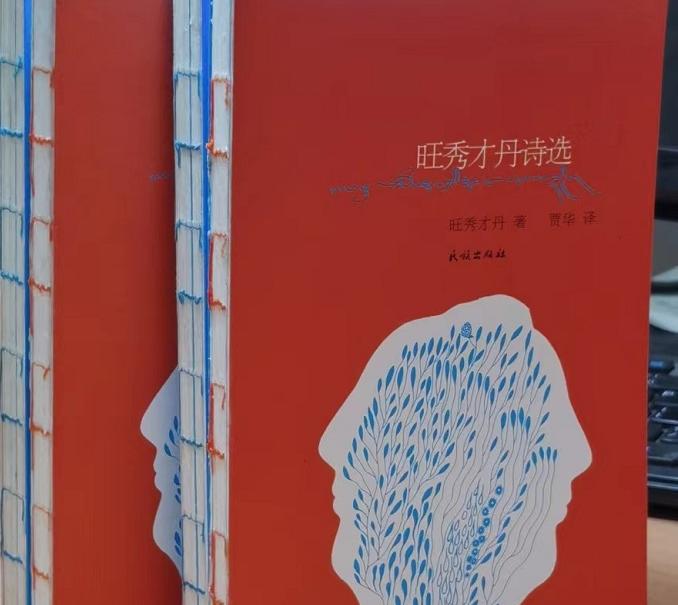

哇热早年出版的诗集《爱的呼唤》《爱的祝福》《爱的旋律》,将青春期的抒情倾向与民族生活的经验结合,在藏地文学中打开了较为个人化的表达通道。中期转向散文,先后出版《绿的心声》《遥望神山》两部文集,既延续其对自然与生活细节的观察,又逐渐确立以乡村、人物、地方变迁为主轴的写作重心。他的写作从不抽象化历史,也不急于批评现象,而是通过一系列场景化的表达,让乡土经验自然浮现。他的语言始终温和,带有一种低音区的震颤,那是只有经历过变化、而非仅仅听闻变化的人,才能掌握的叙述方式。

除文学创作外,哇热还积极从事地方史料的整理工作,尤其关注汪什代海一带的部落谱系与地理变迁。他编写的《汪什代海研究》《汪什代海年乃亥部落族谱》两部专著,以大量口述材料与文献比对为基础,被藏地人类学与区域文化研究者视为重要参考。他对“村史”与“记忆政治”的思考,也贯穿于作品中。《祖父与村史》一文即以叙述者视角,回顾了一个小村庄如何在权力、族群、记忆之间,围绕历史书写展开拉锯。这篇文章既是回忆,也是声明,在文学之外,他也是一位思考记录与代表权的作者。

他并不热衷于成为“名人”。尽管他的作品曾被收入《藏族当代文学丛书》《章恰尔20年精品丛书》,并作为大学教材《藏族文学》的选篇,但他始终生活在他熟悉的地方——青海。他几乎未参加商业签售,也很少出现在大型文学论坛中。他偏好长时间独处,在天峻、德令哈、西宁之间来往,在高原慢节奏中完成写作与教学。他的写作习惯也充满传统色彩,手写初稿。

哇热是一位对语言忠诚的作家。他的忠诚体现在不愿为了所谓“民族书写”而制造陈词滥调,也不愿迎合对异域的浪漫想象。他笔下的牧人是沉默的劳动者,草原是有秩序的生计空间,变化从不戏剧化,却日积月累。他以一种内向型写作者的姿态,耐心打磨每一篇作品,让个体经验与集体结构彼此呼应。哇热深知,属于他那一代人的某种生活方式正在淡出历史的主舞台,而他能做的,是不急着追赶什么,而是记下——准确地记下。

在《德令哈之月》结尾,他写道:“有些记忆不属于喧嚣,也不会沉入遗忘。它们像月亮照着夜行者的路径,沉静,却不消失。”年乃亥·哇热的写作,就是这样一轮慢慢升起的月亮。他没有留下宏大论断,但他用自己的方式,准确地记录了一个地方在转型边界上所能保有的温度。

他走了,草原还在,笔迹未干。他的书籍依旧陈列在那些不热闹的书店一隅,静静等待着某个需要安静阅读的黄昏。

By 奥赛 | 西宁,青海