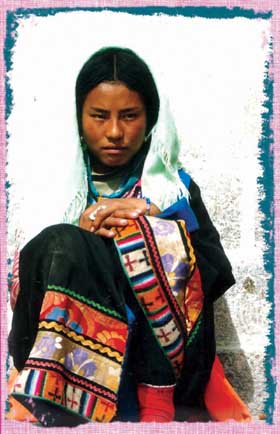

жІЎжңүжүҫеҲ°ејәзҸ еҚ“зҺӣеӣә然жҳҜдёҖз§ҚйҒ—жҶҫпјҢдёҖе№ҙд№ӢеҗҺжҲ‘еҶҚдёҖж¬Ўиҝӣи—ҸпјҢеңЁеҶІиөӣеә·йҷ„иҝ‘еҸҰеӨ–дёҖ家и—ҸйӨҗйҰҶйҮҢпјҢжҲ‘еҖ’жҳҜйҒҮи§ҒдәҶеҸҰеӨ–дёҖдҪҚеә·е·ҙ姑еЁҳпјҢдёӘеӯҗй«ҳжҢ‘пјҢиә«жқҗдё°ж»ЎпјҢи„ёдёҠиҜҘзәўзҡ„ең°ж–№зәўпјҢиҜҘзҷҪзҡ„ең°ж–№зҷҪпјҢеӨҙеҸ‘й»‘й»‘зҡ„жӢ§жҲҗдёҖиӮЎйә»иҠұпјҢеғҸе…«е»“иЎ—еӨңжҷҡзҘһз§ҳзҡ„е··йҒ“дёҖж ·е……ж»ЎиҜұжғ‘ вҖҰвҖҰ жҖ»д№ӢеҘ№жјӮжјӮдә®дә®зҡ„пјҢе®№е…үз„•еҸ‘пјҢйқ’жҳҘйҖјдәәпјҢеҫҲеҘҪзңӢпјҢеҫҲжҖ§ж„ҹпјҢжҳҜиҝҷ家йӨҗйҰҶзҡ„жңҚеҠЎе‘ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№еғҸйЈҺдёҖж ·еңЁжЎҢеӯҗдёҺжЎҢеӯҗгҖҒеҚЎеһ«дёҺеҚЎеһ«гҖҒе®ўдәәдёҺе®ўдәәд№Ӣй—ҙйЈҳеҠЁпјҢеҘ№зҡ„иғёи„Ҝе’Ңиә«дҪ“зҡ„жӣІзәҝеңЁжҜҸдёҖдёӘз”·е®ўзңјйҮҢжҝҖиө·дәҶжҹҗз§ҚжіўжөӘжҹҗз§Қж¬ІжңӣгҖӮжҲ‘еҺ»зҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёҚз”ұеҫ—еӨҡзңӢдәҶеҘ№еҮ зңјпјҢеҘ№еұ…然д№ҹеҜ№жҲ‘笑笑пјҢйңІеҮәжҜ”жӢүйҪҗйӣӘеұұиҝҳзҷҪиҝҳжҷ¶иҺ№зҡ„зүҷйҪҝгҖӮйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹзҡ„дәәпјҢеӨҡеҚҠжңүдёҖеҸЈйӣӘзҷҪзҡ„зүҷпјҢжҳҜз»ҸеёёйЈҹд№іеҲ¶е“Ғзҡ„зјҳж•…гҖӮеҘ№дёҖиҫ№з¬‘пјҢдёҖиҫ№е’Ңеә—йҮҢзҡ„дјҷи®ЎеҳҖеҳҖе’•е’•пјҢи®©дәәзңҹзҡ„жңүжғіжі•гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘зҲұе–қз”ңиҢ¶пјҢйҖӣе…«е»“иЎ—йҖӣзҙҜдәҶпјҢжңүж—¶жӢҗиҝӣиҝҷйҮҢжқҘжӯҮи„ҡпјҢз”ңиҢ¶дәҢжҜӣдә”еҲҶй’ұдёҖжқҜпјҢиҝҳжңүеӨҸйҰҚйҰҚгҖҒйқўзүҮе’ҢдәҢе…ғдёҖзў—зҡ„еҗҗе·ҙгҖӮиҝҷз§Қи—ҸйӨҗйҰҶзҡ„й…ҘжІ№е‘ідёҺйӮЈдәӣйҮ‘зәўзӮ«иө«зҡ„еҜәеәҷйҮҢзҡ„й…ҘжІ№е‘ізӣёжҜ”жӣҙеҠ жқҘеҫ—дәІеҲҮгҖҒе№іе®һпјҢиҫғжңүдәәй—ҙзҡ„йҹөе‘ігҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘жқҘзҡ„ж¬Ўж•°дёҚз®—еӨҡпјҢеҸҜжҳҜеҘ№иӮҜе®ҡеҜ№жҲ‘жңүеҚ°иұЎгҖӮжҲ‘дёҖжқҘпјҢдёҚз”ЁиҜҙиҜқпјҢеҘ№з…§дҫӢдјҡиҝҮжқҘз»ҷжҲ‘еҖ’дёҖжқҜз”ңиҢ¶пјҢ然еҗҺжңқжҲ‘з”ңз”ңдёҖ笑 в”Җв”Җ жҜ”з”ңиҢ¶жӣҙз”ңжӣҙжҡ–жӣҙи§ЈжёҙгҖӮ

гҖҖгҖҖйӮЈдҪҚе№ҙиҪ»зҡ„з”·еә—дё»жҖ»жҳҜеңЁиҝҷж—¶еҖҷдёҚеҗҲж—¶е®ңжҠ¬иө·еӨҙпјҢзҘһиүІз•ҘеёҰдәӣзҙ§еј ең°жңқжҲ‘иҝҷиҫ№еј жңӣпјҢеҪ“д»–йҒҮдёҠжҲ‘зҡ„зӣ®е…үж—¶пјҢеҘҪеғҸиҝҳжңүзӮ№е№Іж¶©ең°жҢӨеҮәдёҖдёқзӢЎй» зҡ„笑ж„ҸгҖӮ

гҖҖгҖҖйҖҡеёёд»–жҖ»жҳҜеқҗеңЁжҹңеҸ°йҮҢ收й’ұпјҢд»–ж•°й’ұж—¶д№ҹиғҪжҢӘеҮәдёҖеҸҢзңјзқӣз•ҷж„ҸеҘ№зҡ„еҠЁйқҷпјҢиҝҷе°ұи®©жҲ‘иҮҶжғід»–е’ҢеҘ№д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»гҖӮеңЁд»–жІЎжңүжҠ¬еӨҙд»ҘеүҚпјҢиҝҷйҮҢеҰӮеҗҢдёҖдёӘдёҺдё–йҡ”з»қзҡ„иҠұеӣӯпјҢдёҖдёӘжё…йҶ’зҡ„зҫҺжўҰпјҢи®©дәәжҒҚе…®жғҡе…®гҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷйҮҢзҡ„еӨҸйҰҚйҰҚеҫҲеҘҪеҗғгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨҸйҰҚйҰҚе°ұжҳҜиҘҝи—ҸеҢ…еӯҗпјҢиӮүеҢ…еӯҗпјҢеҢ…еӯҗйҮҢе…ЁжҳҜиӮүпјҢзүҰзүӣиӮүгҖӮдёүе…ғй’ұеҚҒдёӘпјҢеҲҡеҲҡз«ҜдёҠжқҘпјҢеҸҲйҰҷеҸҲзғӯгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№з”ЁдёҖдёӘеӨ§зІ—з“·жө·зў—иЈ…зқҖпјҢйҮҢйқўжіЎзқҖеҚҠзў—зүӣйӘЁжұӨпјҢж”ҫдёҠзӮ№иҫЈжӨ’пјҢеҸҲйҰҷеҸҲиҫЈеҸҲзғӯеҸҲйІңпјҢе–қеҫ—еҫ®еҫ®еҮәжұ—пјҢеҗғеҲ°ж’‘иҝҳжғіеҗғпјҒ

гҖҖгҖҖиҝҷж—¶еҖҷжҲ‘еҸӘжңүдёҖдёӘеҝөеӨҙпјҢдёәйӮЈдәӣжүҖжңүйңІе®ҝиЎ—еӨҙзҡ„жөҒжөӘжұүгҖҒиӢҰиЎҢиҖ…е’Ңж— е®¶еҸҜеҪ’зҡ„йҮҺзӢ—们зҘҲзҘ·гҖӮж„ҝдҪӣзҘ–дҝқдҪ‘他们пјҒ

гҖҖгҖҖеҗғеҢ…еӯҗпјҢиҝҳжңүзңӢеҘ№пјҢиҝҷжҳҜеңЁжӢүиҗЁпјҢдёҖдёӘйҳіе…үжҳҺеӘҡзҡ„дёӢеҚҲпјҢеҫ—иЎ·еҝғж„ҹи°ўдҪӣзҘ–иөҗз»ҷжҲ‘иҝҷдёӨеӨ§еҝ«д№җзҡ„жәҗжіүгҖӮ

гҖҖгҖҖжңүдёҖж¬ЎпјҢжҲ‘жІЎжңүдәҢи§’дә”еҲҶй’ұйӣ¶й’ұжүҫз»ҷеҘ№пјҢеҘ№иҜҙпјҡ вҖң дёҚиҰҒзҙ§зҡ„пјҢдҪ дёӢж¬ЎеҶҚеёҰиҝҮжқҘеҗ§пјҒ вҖқ

гҖҖгҖҖдёӢж¬ЎжҲ‘еҶҚжқҘзҡ„ж—¶еҖҷи®°еҫ—жҠҠдёҠж¬Ўзҡ„ж¬ зҡ„дәҢи§’дә”еҲҶй’ұдәӨдәҶз»ҷеҘ№гҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№еҖ’еҘҪеғҸе·Із»Ҹеҝҳи®°дәҶиҝҷ件дәӢгҖӮ

гҖҖгҖҖ вҖң е“ҰпјҒ вҖқ еҘ№жңқжҲ‘笑дәҶ笑пјҢеҸҲеҘҪеғҸи®°иө·дәҶд»Җд№ҲпјҢйӮЈз¬‘е®№дҫқж—§з”ңеҮҖпјҢжңүиҚүеҺҹпјҢйҳіе…үпјҢиҝҳжңүжұ©жұ©зҡ„жё…жіү вҖҰвҖҰ

гҖҖгҖҖйӮЈдёӘеә—дё»д»ҝдҪӣжҳҜеҘ№зҡ„еҪұеӯҗпјҢд№ҹжңқжҲ‘笑дәҶ笑пјҢйӮЈд№ҲйҒҘиҝңйӮЈд№ҲйҷҢз”ҹпјҢдҪҝдәәжғіеҲ°дёҖжңӣж— йҷ…зҡ„жҲҲеЈҒиҚ’ж»©пјҢзғӯзғҹйңӯйңӯең°еҚҮиө·жқҘпјҢжҠҠдёҠйқўзҡ„ж°”жөҒдёҖиӮЎи„‘е„ҝжҢӨејҖпјҢж—Ғиҫ№йӮЈд»ӨдәәеҝғзғҰж°”иәҒзҡ„зғӯзғҹеҸҲзҙ§и·ҹзқҖиЎҘжӢўиҝҮжқҘ вҖҰвҖҰ д»–зҡ„е”ҮдёҠиҝҳжңүдёӨж’ҮиҖҒйј иғЎйЎ»гҖӮ

гҖҖгҖҖд»–еңЁд№ҺеҘ№пјҢиҝҷдёҖзӮ№дёҚз”ЁиҜҙжҲ‘д№ҹзҹҘйҒ“гҖӮд№ҹи®ёеҘ№жҳҜд»–зҡ„еҘіжңӢеҸӢгҖҒиҖҒжқҝеЁҳгҖҒиҝңжҲҝдәІжҲҡ вҖҰвҖҰ дёҚеӨӘеҸҜиғҪжҳҜе…„еҰ№гҖӮеҸҚжӯЈжҲ‘жІЎжңүжқҘеҫ—еҸҠжү“еҗ¬жё…жҘҡжҲ‘е°ұзҰ»ејҖдәҶжӢүиҗЁгҖӮ

гҖҖгҖҖзҰ»ејҖеүҚдёҖеӨ©жҲ‘зү№еҲ«еҺ»йӮЈе„ҝеҗғеӨҸйҰҚйҰҚеҺ»зңӢеҘ№пјҢиҜҙдёҚе®ҡжҲ‘们дјҡиҒҠдәӣжңүзӮ№ж„ҸжҖқзҡ„иҜқйўҳпјҢеҸҜжҳҜиҝһеҘ№зҡ„еҪұеӯҗд№ҹжІЎжңүзңӢеҲ°пјҢеҶҚеҠ дёҠжҹңеҸ°йҮҢж•°й’ұзҡ„йӮЈдёӘ家дјҷжҲ‘д№ҹжІЎжңүзңӢеҲ°пјҢжҲ‘е°ұжғіеҫ—жӣҙеӨҡдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷдёҖеӨ©иө·еҘ№зҡ„еҪұеӯҗе°ұиҝҷж ·еҮқеӣәеңЁжҲ‘зҡ„ж„ҸиұЎйҮҢйЈҳйЈҳжёәжёәж—¶йҡҗж—¶зҺ°еӯҳжҙ»дәҶдёӨе№ҙпјҢжҜҸеҪ“жҲ‘жғіиө·иҘҝи—Ҹзҡ„йӣӘеұұеңЈж№–ж—¶еҘ№зҡ„и„ёжҖ»жҳҜдёҚеӨұж—¶жңәең°й—ҜдәҶиҝӣжқҘпјҢеҘ№зҡ„笑йқҘеғҸеңЈж№–йқўзҡ„ж°ҙжіўиҚЎдәҶдёҖеңҲеҸҲдёҖеңҲ вҖҰвҖҰ

гҖҖгҖҖдёӨе№ҙд№ӢеҗҺпјҢжҲ‘еҶҚеҺ»жӢүиҗЁпјҢжҲ‘еҸҲеҺ»иҝҷ家и—ҸйӨҗйҰҶпјҢеҘ№е·ІеҸҳжҲҗдәҶдёҖдёӘеҸҲи„ҸеҸҲиғ–зҡ„еҺЁеЁҳгҖӮзңјзқӣиў«зәўиүІзҡ„зқ‘иӮүеҢ…еӣҙзқҖе°ұеғҸиў«ж°ҙжіҘеӣҙз Ңзҡ„жңҲзүҷжіүпјҢд№Ңй»‘зҡ„еӨҙеҸ‘иў«дёҖеқ—жЈ•иүІзҡ„еӨҙе·ҫеҢ…иЈ№зқҖеҶҚд№ҹзңӢдёҚжё…йӮЈдәӣеҘҮејӮеӨңжҷҡзҡ„е··йҒ“гҖӮеҸӘжңүеҘ№иҜҙиҜқзҡ„ж—¶еҖҷзүҷйҪҝиҝҳжҳҜйӮЈж ·зҡ„жҙҒзҷҪиҖҖзңјпјҢжҲ‘е°ұеҜ№иҮӘе·ұиҜҙпјҢжІЎй”ҷпјҢе°ұжҳҜеҘ№пјҢдёҖзӮ№д№ҹжІЎй”ҷгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺеҘ№и„ёдёҠзҡ„иЎЁжғ…зңӢеҘ№дёҖзӮ№д№ҹжІЎжңүи®ӨеҮәжҲ‘пјҢеҘ№еҫҲзҶҹз»ғең°з”ЁдёӨдёӘе®ўдәәеҗғеү©зҡ„еҢ…еӯҗжү“еҸ‘зқҖдёҖдёӘдёҠй—Ёд№һи®Ёзҡ„д№һеҰҮпјҢеҳҙйҮҢеҸҪе’•зқҖд»Җд№ҲпјҢ然еҗҺеҸҲе’ҢйӮЈдёӘй•ҝзқҖиҖҒйј иғЎйЎ»зҡ„家дјҷи°ғжғ…пјҢзҘһиүІж јеӨ–дәІеҜҶгҖӮжҲ‘еҜ№иҮӘе·ұиҜҙжҲ‘еҜ№еҘ№е·Із»Ҹе®Ңе®Ңе…Ёе…ЁжІЎжңүдәҶж„ҹи§үпјҢиҝҷдёӘеҘіеӯ©зҡ„йқ’жҳҘжҳҜеҰӮжӯӨзҹӯжҡӮи®©дәәеҝғеҜ’гҖӮеҘ№и„ёдёҠдёӨеӣўй…Ўзәўд»ҝдҪӣй…’еҗ§йҮҢжҢӮдәҶеҘҪеҮ е№ҙзҡ„иӨӘиүІзҡ„е°јжіҠе°”зәёзҒҜз¬јгҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘еҶҚдёҖж¬ЎзӢ зӢ ең°зӣҜдәҶеҘ№дёҖзңјпјҢзңјзҘһйҮҢе……ж»ЎдәҶеҚғиЁҖдёҮиҜӯпјҢиҖҢеҘ№еҸӘжҳҜиҢ«з„¶ең°жңӣзқҖжҲ‘пјҢзңјйҮҢй—ӘзғҒдәҶдёҖдёӢпјҢж„ЈдәҶдёҖеҲ№йӮЈпјҢ然еҗҺи®Әи®Әең°жҢӨеҮәдёҖдёӘйҷҢз”ҹзҡ„笑йқҘпјҢжҲ‘е°ұж„ҹеҲ°дёҖйҳөеҝғй…ёпјҢйӮЈдәӣеҮқеӣәзҡ„и®°еҝҶжҒҚиӢҘйӣӘеұұдёҠзҡ„еҶ°е·қдёҖиҲ¬еңЁзғҲж—ҘдёӢиҝ…йҖҹиһҚеҢ–еҸҲеҸҳжҲҗж°ҙжұҪж¶ҲйҖқдәҺиҢ«иҢ«зҡ„иҷҡз©әжёәж— иёӘиҝ№гҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷд№ҲжғізқҖжҲ‘е°ұжҒ№жҒ№ең°иө°еҮәдәҶиҝҷ家и—ҸйӨҗйҰҶпјҢд»»еӨҙйЎ¶жҡҙзғҲзҡ„еӨӘйҳізҷҪиҠұиҠұең°жҠҠжҲ‘ж·№жІЎеңЁеҶІиөӣеә·зҡ„дәәжө·гҖӮжҲ‘еҝғеҶ…йҡҗз§ҳзҡ„жјӮжөҒ瓶已被жү“зўҺпјҢжүҖжңүзҡ„йҰҷе‘іе·Із»ҸжҢҘеҸ‘пјҢеҶҚд№ҹжІЎжңүйӮЈдәӣе··йҒ“дёҖиҲ¬зҡ„й»‘еҸ‘пјҢеҸӘжңүдёҖзј•иҝҮж—¶зҡ„е“Ҳе–Үе‘ій—·еңЁеҝғеӨҙиҗҰз»•дёҚеҺ» вҖҰвҖҰ

гҖҖгҖҖиҝҳжңүдёҖж¬ЎпјҢжҲ‘жӯЈеңЁеҶІиөӣеә·йҷ„иҝ‘еҸҰдёҖ家и—ҸйӨҗйҰҶйҮҢеҗғеҢ…еӯҗпјҢйӮ»жЎҢдёүдҪҚи—Ҹж—ҸеҘіеӯҗжңқжҲ‘еҸҪйҮҢе’•еҷңжҢҮжҢҮзӮ№зӮ№пјҢдёҚж—¶зҲҶеҸ‘еҮәдёҖйҳө哄笑гҖӮзңӢеҫ—еҮәжқҘпјҢеҘ№д»¬еҜ№жҲ‘жңүзӮ№дёҚжҖҖеҘҪж„ҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№д»¬иө°дәҶд»ҘеҗҺпјҢе’ҢжҲ‘дёҖиө·еҗғйҘӯзҡ„жҒ©зҸ жӢүпјҲе°ҸжІҷејҘпјүж¬Ўдё№еӨҡеҗү笑еҳ»еҳ»е‘ҠиҜүжҲ‘пјҡ вҖң еҘ№д»¬еҲҡжүҚеңЁиҜҙдҪ пјҢеҘ№еҪ“дёӯжңүдёҖдёӘдәәе–ңж¬ўдҪ пјҒ вҖқ

гҖҖгҖҖжҲ‘зһӘеӨ§зңјзқӣпјҢеј еӨ§еҳҙе·ҙпјҢеӮ» BB ең°иҜҙпјҡ вҖң е•ҠпјҹпјҒжҳҜ в”Җв”Җ еҗ—пјҹпјҒ вҖқ

еҮәй—Ёж—¶пјҢеӨҡеҗүжүҜжүҜжҲ‘зҡ„иЎЈиҘҹпјҢжңқеҸіиҫ№еҠӘеҠӘеҳҙпјҢзӨәж„ҸжҲ‘жңқйӮЈиҫ№зңӢпјҢеҲҡжүҚеңЁи—ҸйӨҗйҰҶйҮҢзҡ„дёүдёӘи—Ҹж—ҸеҘіеӯҗжӯЈеңЁж‘Ҷең°ж‘ҠеҚ–иҫЈжӨ’зІүпјҒ

гҖҖгҖҖжҲ‘жҢәиғёжҠ¬еӨҙж•…ж„Ҹе’іе—Ҫд»ҺеҘ№д»¬зҡ„ж‘ҠеӯҗеүҚиө°иҝҮпјҢжҲ‘иө°иҝҮеҘ№д»¬зҡ„ж‘ҠеӯҗеүҚж•…ж„Ҹж”ҫж…ўдәҶи„ҡжӯҘпјҢжҲ‘зҡ„зңјзқӣдёҖзңЁд№ҹдёҚзңЁзңјзҘһеғҸжўіеӯҗдёҖж ·жўізҗҶзқҖеҘ№д»¬зҡ„йқўеәһе’ҢеҘ№д»¬йқўеүҚжҲҗе Ҷзҡ„зҒ«зәўзҡ„иҫЈжӨ’зІүпјҢжҲ‘еёҢжңӣе…¶дёӯдёҖдёӘе’ҢжҲ‘зҡ„зӣ®е…үзӣёйҒҮпјҢ然еҗҺжҲ‘е°ұеҒҮиЈ…еҺ»д№°еҘ№зҡ„иҫЈжӨ’зІүе°Ҫз®ЎжҲ‘并дёҚйңҖиҰҒиҝҷдёңиҘҝ вҖҰвҖҰ

гҖҖгҖҖеҘ№д»¬дёҖи„ёзҡ„жӯЈз»ҸпјҢеҘҪеғҸд»Җд№ҲиҜқе„ҝд№ҹжІЎжңүиҜҙиҝҮпјҢд»Җд№ҲдәӢе„ҝд№ҹдёҚжӣҫеҸ‘з”ҹиҝҮ в”Җв”Җ еҪ“

гҖҖгҖҖжҖ…然иӢҘеӨұзҡ„жҲ‘пјҢеҖҰжҖ ең°иёұеҮәдәҶеҶІиөӣеә·пјҢиҝңзҰ»дәҶйӮЈдәӣеҸҪеҸҪе‘ұе‘ұж‘©иӮ©жҺҘиёөи®Ёд»·иҝҳд»·зҡ„дәә们пјҢжҲ‘иӢҚзҷҪиҪҜжҮ’пјҢеҝғйҮҢзӣҳж—ӢзқҖдёҖдәӣж–‘й©ійҷҶзҰ»зҡ„еӣҫжЎҲпјҢеҰӮеҗҢйӮЈдәӣеҸӨиҖҒзҺӣе°јзҹідёҠзҡ„жЁЎзіҠжүӢиҝ№пјҢеҰӮеҗҢжӢүиҗЁдёӢеҚҲжҡ–жҮ’ж— еҠӣзҡ„йҳіе…үе’Ңйҳіе…үдёӢе—Ўе—ЎйЈһиҲһзҡ„иқҮзҫӨпјҢиҗҰз»•дёҚеҺ»гҖӮ

гҖҖгҖҖе№ёеҘҪиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲ并дёҚжҳҜжҜҸдёҖдёӘе…«е»“иЎ—зҡ„дёӢеҚҲгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲд»ӨжҲ‘ж·ұж„ҹдё–дәӢж— еёёгҖӮ 然д»Җд№ҲдәӢжғ…д№ҹжІЎжңүеҸ‘з”ҹиҝҮгҖӮеҰӮеҗҢз–ҸйҪҝй—ҙзҡ„зјқйҡҷпјҢйҖҸжјҸиҝҮеҶІиөӣеә·зҡ„йҳіе…үгҖҒйЈҺиҝҳжңүйӮЈдәӣеӣӣйҖҡе…«иҫҫзҡ„е··йҒ“йҮҢеҳҲжқӮзҡ„дәәеЈ°дёҖж ·гҖӮ

гҖҖгҖҖжҖ…然иӢҘеӨұзҡ„жҲ‘пјҢеҖҰжҖ ең°иёұеҮәдәҶеҶІиөӣеә·пјҢиҝңзҰ»дәҶйӮЈдәӣеҸҪеҸҪе‘ұе‘ұж‘©иӮ©жҺҘиёөи®Ёд»·иҝҳд»·зҡ„дәә们пјҢжҲ‘иӢҚзҷҪиҪҜжҮ’пјҢеҝғйҮҢзӣҳж—ӢзқҖдёҖдәӣж–‘й©ійҷҶзҰ»зҡ„еӣҫжЎҲпјҢеҰӮеҗҢйӮЈдәӣеҸӨиҖҒзҺӣе°јзҹідёҠзҡ„жЁЎзіҠжүӢиҝ№пјҢеҰӮеҗҢжӢүиҗЁдёӢеҚҲжҡ–жҮ’ж— еҠӣзҡ„йҳіе…үе’Ңйҳіе…үдёӢе—Ўе—ЎйЈһиҲһзҡ„иқҮзҫӨпјҢиҗҰз»•дёҚеҺ»гҖӮ

гҖҖгҖҖе№ёеҘҪиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲ并дёҚжҳҜжҜҸдёҖдёӘе…«е»“иЎ—зҡ„дёӢеҚҲгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲд»ӨжҲ‘ж·ұж„ҹдё–дәӢж— еёёгҖӮ 然д»Җд№ҲдәӢжғ…д№ҹжІЎжңүеҸ‘з”ҹиҝҮгҖӮеҰӮеҗҢз–ҸйҪҝй—ҙзҡ„зјқйҡҷпјҢйҖҸжјҸиҝҮеҶІиөӣеә·зҡ„йҳіе…үгҖҒйЈҺиҝҳжңүйӮЈдәӣеӣӣйҖҡе…«иҫҫзҡ„е··йҒ“йҮҢеҳҲжқӮзҡ„дәәеЈ°дёҖж ·гҖӮ

гҖҖгҖҖжҖ…然иӢҘеӨұзҡ„жҲ‘пјҢеҖҰжҖ ең°иёұеҮәдәҶеҶІиөӣеә·пјҢиҝңзҰ»дәҶйӮЈдәӣеҸҪеҸҪе‘ұе‘ұж‘©иӮ©жҺҘиёөи®Ёд»·иҝҳд»·зҡ„дәә们пјҢжҲ‘иӢҚзҷҪиҪҜжҮ’пјҢеҝғйҮҢзӣҳж—ӢзқҖдёҖдәӣж–‘й©ійҷҶзҰ»зҡ„еӣҫжЎҲпјҢеҰӮеҗҢйӮЈдәӣеҸӨиҖҒзҺӣе°јзҹідёҠзҡ„жЁЎзіҠжүӢиҝ№пјҢеҰӮеҗҢжӢүиҗЁдёӢеҚҲжҡ–жҮ’ж— еҠӣзҡ„йҳіе…үе’Ңйҳіе…үдёӢе—Ўе—ЎйЈһиҲһзҡ„иқҮзҫӨпјҢиҗҰз»•дёҚеҺ»гҖӮ

гҖҖгҖҖе№ёеҘҪиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲ并дёҚжҳҜжҜҸдёҖдёӘе…«е»“иЎ—зҡ„дёӢеҚҲгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷж ·зҡ„дёӢеҚҲд»ӨжҲ‘ж·ұж„ҹдё–дәӢж— еёёгҖӮ