我在一片茂密的竹林中玩投羊拐子的游戏。

我玩投羊拐子的方法,和村里的卓玛、琼萨她们都不一样。我投羊拐子,喜欢一个人躲在一片茂密的竹林中玩。风一来,闭上眼,把羊拐子往高高的天上扔,接着一只耳朵贴着青翠的竹子,听羊拐子掉落在厚厚竹叶中细弱的声音。那娇小、稚嫩的声音让我着迷,仿佛某样事物落进无尽的隐秘中。

我往往会在那种声音中沉浸好一会儿,再睁开眼睛,去找我的羊拐子。很多次,我都能通过羊拐子掉落在地上的声音,判断它们落地的方向,由哪一片竹叶遮盖着,但我不着急找到它们。我故意从遮盖着它们的竹叶上走过,假装很着急,脸绷得紧紧的。我不断地在竹林中穿梭,一遍遍呼喊着它们的名字,像当初呼唤我家挖虫草失踪在翁嘎神山的舅舅阿松嘎。

整片竹林都被我呼唤活了。没有风,竹林自己晃动起来,长得好端端的竹叶从枝头落下来,跟在我身后,帮我找散落在地上的羊拐子。我从来不为自己的时间担心,我会在竹林中找我的羊拐子一上午或者一下午,最后发现新大陆般把每一个羊拐子找回来,怜惜地带回家。

我走后,竹林发出吱吱的声响。阳光和月光有重量地落向它们,压得它们喘不过气来。偶尔,我听见它们在我身后悲伤地哭泣,声音垂向大地,命悬一线一般让我的骨头一阵酸痛。我不想回头,我用蒲公英白白的种子揉成团堵住耳朵,或者摘一朵蓝色须须花插在耳道里。但那种声音总在我离开竹林之后,一直不放过我。这让我苦恼,它们是我多么喜爱的一片竹林呀,不应该这样对待我。

我在土路上跑起来,裤包里的羊拐子相互摩擦,发出一只只山羊的叫声。我熟悉每一只山羊的叫,有素珠的,有彭珍的,有格拉的,它们生前都是我要好的玩伴。只因这样,我才怜惜地把它们死后的骨头留在我身边,日日夜夜陪伴着我。

一进村子的大门,所有的声音都没有了,一股冰凉贴着我的背。可刚才我明明感觉到额头上的汗珠直冒,手心热得跟有把火在里面燃烧一样。

“今天,你帮我寻找灰毛兔没?”英珠坐在大石头上问我。那块黑灰色的大石头已经被英珠坐得油亮亮地,中间凹了下去。英珠自我记事起,就喜欢坐在那块大石头上,问路过她的人一些不同的、让人无法回答她的问题。

我记得她第一次问我的问题是:西嘎,你知不知道我们是住在天上的?英珠问我话的样子,仿佛我是她的一个同龄人,问得小心翼翼的,生怕这句话中的哪一个字会漏风。那时我七岁,英珠三十二岁。我摇头,她一下子哭了出来:我知道我们是住在天上的,每个人都知道,可每个人都装成傻乎乎的样子,人太害怕天了,太害怕了。她哭得越来越伤心,不断用棕色藏袍的袖子擦眼泪。那次,我在她身旁站了很久,她的眼泪还是止不住,我想她的身体里一定住着海子雅拉措。七岁的我显得局促、惊恐,不知道怎么安慰一个大人的悲伤,趁她不注意,一趟从她身后跑回了家。我没把这件事告诉家人,不过从那天开始,我有一个很不一样的变化,我感觉自己的世界从此开始摇晃。

英珠是去年开始问我有关灰毛兔的事情。不知道出于什么原因,从那天开始,她只问我有关灰毛兔的事。

“灰毛兔站在雪莲花上叫嘞。灰毛兔让我带问你好嘞。灰毛兔一只眼睛变成绿色的嘞。灰毛兔换了一条又长又大的狐狸尾巴嘞......”我每次说完,她嘴里都念念有词:“真好呀,真好呀,灰毛兔。”

“灰毛兔跳到太阳上去了。”今天,我这样回答她。

“真好呀,真好呀,灰毛兔。”她又说。

“没什么好的,灰毛兔是血雉鸟变的。”我说。

“你胡说,灰毛兔不是血雉鸟变的,它是我的灰毛兔,不是血雉鸟的。”她着急地说,花白的头发从她老旧的耳朵上耷拉下来。她的耳朵,像长在她脸上一座突起的坟。这两年英珠一下子老了很多,时间在她身上加速地运转着。人从她身边经过,总会闻到一股奇怪的阴湿味道。有人说,英珠的脸越来越不像一张人脸了,像一只壁虎的脸,布满暗沉斑驳的花纹。

“灰毛兔在太阳里叫,声音绿绿的,梨一样香。”我补充道。

“真的吗?真的吗?我的灰毛兔呀。”她惊喜着,脸颊松垮的皮肤顿时紧凑起来。她的脸确实像一只壁虎的脸。我从她的惊喜中离开,她没叫住我。

我家的房子修建在村子最中央,一处大大的窝凼里。据当初见过窝凼原样的人说,这个窝凼是自然形成的,宽约30米,长约50米、深约10米,四周长满一种一人多高叫不出名字的红色植被,红色植被一年四季红艳艳的,冬天枝头开出白嫩嫩的花。因为村子的人对这片凹陷进土里的窝凼心存戒备,都不愿意在窝凼里修建房屋,但又局限于村子的土地不够宽广,于是就把房屋绕着这个窝凼修了一圈。阿爸是外村人,上门来到这个村子,一眼就看中了这个窝凼。没过多久,他给阿妈说,他要从老房子里搬出去,重新修一座自己想要的房子。住惯了老房子的阿妈,坚决不同意,说自己的祖辈都住在这座房子里,生老病死,房子里残留着他们留在这个世上的气味,如果搬走这种气味就会消失,断了祖辈的联系,是大逆不道,万万不行。阿爸倔强得如一头拉不回头的牦牛,自己带上藏毯、羊毛被、一口袋糌粑和一些劳动工具,搬进窝凼里住去了。阿妈伤心欲绝,哭瞎了一只眼,阿爸还是不回来。她知道自己是犟不过这头“野牦牛”了,只能服软,隔三差五去阿爸那里看看,给他带些风干牛肉、酥油奶饼之类的食物。每次去,阿妈都站在窝凼旁静静地看着阿爸,看着一个一会儿把自己钻进洞里的阿爸,一会儿又把洞里的土顺着梯子提上来的阿爸。她觉得阿爸怪怪的,又说不出怪在哪里,只感到那时的阿爸,像一个不是活在这个世上的人。

“我做过一个梦,梦里出现过一只又肥又大的旱獭,它告诉我,如果我再不住进一个洞里,会失去身边一样最重要的东西。”有次阿妈给我说过这样一件事。“然后呢?”我问阿妈。阿妈没有回答我,脸上露出复杂的表情。

不管怎样,我是在一个洞里出生的。我的眼睛天生对黑有着敏锐的感知力。但我不知道,我出生的那个黑洞是不是就是阿爸挖的那个黑洞,后来黑洞消失了,阿爸消失了。我家的房子修建在了村子最中央,四周没有一种红色的草,有的只是围绕着我家房子大大小小的青石头房子。

跨进门,我不自觉地又回头望了一眼那片竹林,一股竹子的清香随之飘向我。我深吸一口,感觉整个胃部都清爽起来。关门,把裤包中的羊拐子拿出来,它们在我手中散发着热气:“素珠,彭珍,格拉,今天带你们玩够了,现在该休息了。”我把它们放到柱子上挂着的牛皮口袋里,那是它们的家。刚躺在床上,听见窗外有个声音在喊我。心里不想答应,快嘴却“呀呀”地回复着。我懒懒散散地穿上刚脱下的鞋子,打开门,看见卓玛和琼萨的脑袋在我家泥巴墙外,一伸一缩地往院坝里张望。

“什么事?”我问。

“我们想找你玩儿。”看见我出来,她俩异口同声地说。

“和你们没什么好玩儿的。”我冷着脸。

“你会感兴趣的。”卓玛的脑袋从泥巴墙后冒出一大截,晃晃悠悠的。为了引起我的注意,她踮着脚尖。

“你们会有什么好玩的?”我不屑地说。在我眼里,她们是两个枯燥乏味的人。

我做出想关门的样子,身子往屋里退。

“等等,这次不一样,我们带你去个地方,非常非常好的地方。”她们两个诚恳地向我点着头。卓玛点头时,下巴撞在了泥巴墙上,她揉着下巴,顾不上自己的疼痛,再一次邀请我。我被她们两个的真诚打动,想去去也无所谓。最关键是,我想知道这两个平时无趣的人,到底能发现什么好地方。

“我加件衣服就出来。”我望望快暗下去的天说。

“好,好,好。”她们急忙开心地答应着,随后嘀嘀咕咕地埋着头说着什么。

我进屋换上了一件厚衣服,出门时犹豫要不要把羊拐子也带上。最后决定还是带上,她们是两个无聊的人,万一嘴上没说玩投羊拐子,去了又让玩,自己不带上,不是显得太傻了吗?我把羊拐子从牛皮口袋里取出来,揣在裤子的内包,尽量不让她们发现,以此来取笑自己。

出院坝的门,卓玛和琼萨热情地挽着我的手,说:“虽然天要黑了,但不需要害怕,到处都有路可以走。”我被她们两个的话,弄得有些糊涂了。她们平时从来说不出这么有深意的话。

她们带着我朝村口走去,英珠还一动不动地坐在大石头上。

“你们能不能帮我个忙,帮我看看今天的月亮是不是蓝色的?”英珠指着空荡荡的天说。

“你错了,天上从来不长月亮的。”卓玛挽着我的手对英珠说。琼萨倒是没说什么,朝着天学狼叫了一声。

“你这样会吓到他们的,你不应该这样,你太不小心了。”英珠的身子颤抖起来,脸上暗沉斑驳的花纹,在要黑下去的夜里,显得尤其生动。

我很少看见英珠这样惊慌过,有些莫名其妙。琼萨又学着狼叫了一声。这声音真切得让我怀疑有一匹狼正站在自己身旁。我看着身旁的琼萨,正想对她说什么,她先开口道:“没什么大不了的。”

英珠气气地从大石头上站起来,走开了。

“你们太不小心了,你们会得到相应的报应的。”英珠的身体轻薄得如一片飘荡在夜色中的枯叶,一会儿就被夜掩盖了。

英珠是真的生气了,气得忘记问我灰毛兔的事情。

琼萨和卓玛继续挽着我的手往前走。

“你什么时候学会的狼叫?”我好奇地问琼萨。

“你还想听吗?”她笑着说。

我急忙摇摇头。

“你太孤陋寡闻了,这也不怪你,你常常不和我们玩投羊拐子的游戏。”卓玛说。

“你自己一个人玩投羊拐子,是会让村子里的很多人和植物不高兴的?”琼萨说。

“植物?”我惊讶地说。

“当然。很多植物都因为你玩投羊拐子,不想活了。”卓玛说。

“你有没有发现,我们村的很多植物都在无缘无故地死去?”琼萨说。

我的头轰隆隆地响,想起前几天经过一片青稞地,看见那片绿油油的青稞在雨水充足中,枯死了。还有一丛不知道谁家沿路播种的狼毒花,每年夏天在路边散发着芳香,前不久叶子上全是洞,还有那棵百年俄色树,还有那些人工种植的贝母地、沙参地……

难道她们都是因为我?轰隆隆地响声在我脑袋里越来越浓烈。

“给你这个吃。”卓玛从包里掏出一个大橘子给我。我不要。

“相信我,这个可以治你脑袋响的问题。”卓玛说。我惊奇卓玛竟然对我脑袋里的响如此清楚,但由不得我多想,那响声更大了。我从卓玛手中夺过橘子,剥掉皮,大口大口地吞咽着。还别说吃过橘子之后,我的脑袋渐渐恢复了正常。后来,我慢慢回味橘子的味道,才忆起那味道是苦的,像艾草一样。

“别担心,以后你的脑袋都不会响了。”卓玛说。

“其实,我们都很同情你,你太可怜了。”琼萨说。

“我一点都不可怜,我活得好好的。”我说。成为别人口中可怜之人,让我觉得很不舒服,我没有让她们可怜的地方,反倒是她们,一天只会玩枯燥乏味的游戏,让我同情她们。

“今天,我们就去那片竹林玩儿。”她们对我说。听了她们的话,我笑出了声。

“有什么好笑?”她们两个疑惑地转过头问我。

我止住笑,没有告诉她们我是刚从竹林回去的。

“你们熟悉那片竹林吗?”我问。

“重要吗?”她们齐声说。

“也没那么重要。”我低声说。我心里暗自嘲笑这两个不知天高地厚的家伙,竟然这样有勇气,敢在一片她们完全陌生的地方,说出这样狂妄的话。等着看笑话吧,我想。

我们继续往前走。

“那里有什么好玩儿的?”我故意问。

她俩不做声,装作没听见。

“该不会是投羊拐子吧?”我有意说。我的内包里藏着羊拐子,信心满满。但我不能表现出来,我想等她们闹出更大的笑话。

“如果你想玩这个游戏的话。”她们一起说。

我又笑出了声,她们也跟着笑了。

今天还真是荒唐呀,我想。不过,已经走到这里了,我也对是不是玩投羊拐子游戏没那么抵触了。如果真要玩儿,卓玛和琼萨玩不过我,我坚信。况且还是在这片竹林里。

夜色如蚕丝,一层层洒向大地。大地在暗的裹挟中,渐渐变得密不透风。我们朝竹林方向走去,竹林铁一般的寂静着。在夜中,我的内心明亮起来。我对黑有种特殊的感知力。

越往高处,路越窄,我们前前后后分开走。我以为卓玛和琼萨会在夜中摔倒,然而一次也没有。她们把去竹林的这条陡坡路走得顺当当的。有一会儿,我走在最前面,路中间横着一根腐烂的木头,我正准备抬脚跨过去,卓玛急忙在身后叫停我,她冲到我前面,把腐木上支起的一截树杈掰掉了。

“会划破皮肤的。”她说。今天,卓玛对夜也有种敏锐的感知力,甚至超过我。

竹林离我们很近了,竹子的清香渐渐传进我们的鼻孔。夜里的竹林,静谧却一点不呆板,有股鲜活的气味在空气中升腾。

“真香呀。”我把鼻子高高地伸在夜色中,贪婪地吮吸着竹子的清香。这种清香和白天竹林发出的清香不一样,浓密且不让人犯腻。

我们又在路上走了十多分钟,卓玛和琼萨异常兴奋。她们一路说说笑笑,一会儿跑到我前面,一会儿又一前一后把我夹在中间。有一段时间,我觉得她们完全忘记有我这样一个人存在了。她们之间相互说的话,只说一半就不说了,剩下的一半留给对方去猜。而对方都能在短时间里,很快地猜到下半句。她们说的话很隐晦,充满各种暗喻,似乎怕我听懂什么。我不在乎这些,我心里一直在想,今晚怎么和她们玩投羊拐子的游戏。我有十足的把握赢过她们,对于一场还没有开始就知道结果的比赛,我既渴望又有些失望。

“今天是初六,这里很热闹。”琼萨的话刚说完,我们就走进了竹林。瞬间,我被眼前的景象惊呆了。

竹林中四处亮着灯,说话声,叫卖声到处都是。琼萨和卓玛拉着我往前走,夜的竹林,比白天宽阔了几十倍,林中到处都是路。

“走,我们看大龙去。”她们说。琼萨和卓玛在竹林中一改路上对我的忽视,热情地带着我往前走。我茫然地跟着她们,还没有从吃惊中缓过神来。我们经过的路上,有卖牛皮鞋的,有打火镰的,有做糌粑糖的,有石磨磨达乌里秦艽的,还有一位喇嘛盘着腿,对着一只蚂蚁念着经。

“这里是怎么回事?”我忍不住问她们。

卓玛回过头冲我笑:“比投羊拐子好玩吧?”

“这下你知道我们为什么同情你了吧?”琼萨补充道。

“这和我玩投羊拐子有什么关系?”我疑惑她们一直提这件事。

“当然有关系,你故意疏远我们,显得高傲又独立,所以有很多事情我们都没有机会告诉你。”卓玛说。

“我们为你活在自己创造出来的世界中而可怜你很久了,我们甚至默默地为你哭过好几次。”说到这里,琼萨眼睛里噙着泪,似乎马上又要为我哭出来。

我难过极了,终于认识到自己是一个局限得被人可怜的人。

“快看,它来了。”卓玛兴奋地说到,她们扔下我,迅速地跑到前面去了。

我难过的情绪还在进行中,一条长长的红龙就从前面的一个地洞里钻了出来,它高大的身影,瞬间把我的难过情绪掩埋。龙头高仰着,眼睛鼓鼓地看着天。卓玛和琼萨跳着叫着兴奋地拍着巴巴掌。

龙蜿蜒在我们面前,一会儿高,一会低,一会儿爬上高高的竹竿摘竹叶吃,一会儿落到地上,把地上的土往天上抛。卓玛和琼萨毫无畏惧,巴巴掌拍得像鞭炮一样脆响,兴奋处,琼萨学着狼叫了几声。琼萨学着狼叫之后,我清楚地听见四周也有几声狼叫声回应她。我吓坏了,赶紧挨得她们更紧了。琼萨回头看了我一眼,又开始拍她的巴巴掌。不知道是错觉还是什么原因,琼萨回头看我的那一眼,我觉得琼萨有些许变化,她的脸更加瘦长,眼珠一只是蓝色的。为了证实我是否判断出错,我鼓足勇气,踮着脚,再一次认真看了看正在拍手叫好的琼萨,琼萨还是我认识的那个琼萨,我的心这才放下来。

那条龙突然出现在我的眼前,它眨巴着眼,张着大鼻子,从我的头嗅到脚,然后绕到我身后,从脚嗅到头。龙靠近我的时候,我闻到一股热热的、酸酸的味道,像一个人辛苦劳作之后身上的味道。龙再一次绕到我面前,盯着我看。它巨大的身影罩住我,一动不动。我的身体僵在那里,想逃离,我知道逃不过它。我看见它张开了嘴,我想它会吃掉我。我把嘴闭得紧紧的,屏住呼吸等待即将发生的事情。

“你知道我有多想你吗?西嘎。”红龙突然张口给我说话。我吓坏了,一屁股摔在了地上。红龙的脸上露出失望的表情:“对不起,我唐突了,你怎么会记得我呢?你不会记得我的。”龙一个抽身,在上空盘旋了三转,进地洞去了。

卓玛和琼萨扶起我,像什么事也没发生一样。

“龙的表演完了,走,我们到那边去。”她们又拽着我去往其他地方。我一路跟着她们,那条龙的影子没有离开过我的脑海。

我们认识吗?难道我见过它?

卓玛和琼萨把我带到一个老婆婆地摊前,老婆婆深陷的眼窝,仿佛可以盛一杯青稞酒。她眼睛闭着,嵌在脸上的眼窝黑洞洞的。她像是睡着了。她的面前摆放着一支鹰笛和一个嘎吾,两样东西看上去都有些年陈了。卓玛和琼萨把鹰笛和嘎吾拿在手上把玩,卓玛顺手把鹰笛递给我:“吹吹看。”我连连摆手:“不会,不会。”“你放心,这种笛子越是不会的人,吹出来的曲子越动听。”卓玛拉住我连连摆着的手,把鹰笛放在我手心里。“吹吹看,我们都想听你吹的曲子。”琼萨附和着。我看看她们,再看看闭眼的老婆婆,犹犹豫豫地把鹰笛放在嘴边。我向菩萨起誓,这是我第一次见到鹰笛,以前只听说鹰笛是用鹰的骨头做成的。我胆怯地把嘴对着鹰笛的孔洞吹起来,瞬间一首悦耳的草原牧歌从鹰笛里传出来,我吃惊极了。闭眼的老婆婆睁开眼,她昏暗的双眼里眼白特别多,眼神深邃得像一口常年没人使用过的深井。她向我投来赞许的微笑。卓玛和琼萨陶醉其中,高兴地又拍起了巴巴掌。

“我终于找到和这支鹰笛有缘的人了,你不知道,为了找你,我花费了多少心血。这支鹰笛是你的了。”老婆婆说。

我急忙推迟,把鹰笛递给老婆婆。老婆婆没接,她把地上的嘎乌用青布一层层包好放进怀抱里,从地上利落地站起来,什么话不说,走了。

我急忙追上去,对老婆婆说:“这不是我的,我不能随便要别人的东西。”我把鹰笛递给她。

“西嘎,它本身就属于你。谢谢你今天领走它,你帮我解决了日日担心的一个大问题。”老婆婆说着,老泪纵横,大颗大颗浑黄的泪珠子雨帘般,从她皱巴巴的眼眶里落出来。

“可是,可是,我从来没有见过它。”我一时语塞,结结巴巴地说。

“属于你的东西永远属于你。相信我,它在这里等你很久了,你是它的归属。”老婆婆的眼泪滴落到鹰笛上,鹰笛发出轻微的呜咽声。

老婆婆走了,她一路走一路用袖子擦着浑浊的眼泪。她是在喜极而泣吗?还是在为失去鹰笛难过?

我被今晚的事情彻底弄昏了头脑,我把鹰笛紧紧握在手中,回头卓玛和琼萨不见了。我到处找她们,她们连影子都没有。

我穿梭在竹林中,又看见了很多人。她们有的背对背站着说话,有的在清水里揉搓着新鲜酥油,有的在练习抛俄尔多,还有的在竹林中背着背篓寻找红蘑菇。我从来没在村子里见过这些人,但是他们看见我,都冲我微笑点头,然后又去忙自己正在做的事。

我在一个男人面前停下来,他正在做的事吸引了我。他太过专注,没有看见我来。我蹲在他面前时,他才发现我。他和别人一样,给我一个微笑,又开始忙手里的事情。他把一根根五彩的绿鸠羽毛缝制到一张牦牛皮上。我用手去抚摸那一根根五彩羽毛,羽毛柔软,会动,粘着我的手。

“它们是有生命的。”男人埋着头说。

“真漂亮。”我边说,边继续抚摸。五彩羽毛柔软地匍匐在我手上,它们轻轻咬我的手背,弄得我痒痒的,我叫出了声。

“看来它们是真心喜欢你。”男人说,头依然埋着。

“这里真神奇。”羽毛们在我手上玩儿,我自言自语地说。

“没什么神奇的,虽然你经常来这片竹林,但是你太自我了,你把自己深陷在投羊拐子游戏中,不关心其他。”男人说。

“你认识我?”我问他。

“今晚你在这里看见的所有都认识你呀。只是你不认识他们。”男人叹了一口气。

“可我的记忆里从来都没有他们。包括你。”我委屈地说。

“你的记性太不好了,或者是你潜意识里选择遗忘。你出生时,我在村子中间的窝凼里见过你,你是在你阿爸挖的深深的黑洞里出生的,那时你的眼睛真是漂亮。”他停下手中缝制五彩羽毛的活儿,静静地看了我一会儿,又埋下头说:“现在依然那么漂亮,你可真幸福。村子里只有你对黑暗有超常的感知力,这点很好,所以今天夜里你能来到这里。”

“是卓玛和琼萨带我来的,我现在和她们走散了。”我说。

“她们两个只是做了她俩应该做的事,没有她们带你来这里,有一天也会有其他人夜里带你来这里。”男人说着,从身旁拿过一节竹筒,里面装着清水,他将清水轻轻往手心里倒了一些,向缝制好的羽毛上洒。牦牛皮上的羽毛顿时全部站立起来,像迎接朝露一样,迎接着从他手心里滴落下去的水滴。

“这干旱的夜,让你们受苦了。”他对着站立起来的羽毛说。喝足了水滴的羽毛,饱满圆润,温顺得像一只只听话的猫。

“它们像你的孩子。”我忍不住说。

“它们比我的孩子还要对我亲。”男人说。

“今晚见到的一切,我既陌生,又觉得熟悉。它们缠绕在我心里,让我理不清。难道我们在同一个村子生活过?”这个问题自从见到那些对我微笑的人,就在我心里纠结着。

“是的,只是我们活得太久,很多人都记不住我们了。在一个记不住自己的村子里生活,跟个外人没什么区别。所以我们从村子里搬了出来,重新生活在了这片竹林中。”男人说。

“村子里所有活得太久的人,都搬到这里来了吗?”我问。

“基本是这样。但也有那么一两个固执的人,既不想回村子,又不想来到这片竹林。”男人说。

“他们去了哪里?”我问。

“很深很深的洞里。”男人开始重新缝制第二面牦牛皮。

“洞在哪里呢?”我说。

“天上有一个,地上有一个。”男人说。

我望望头顶的天,此时的天黑压压的,像一块大石板盖着。我对天失去了想象。

“地上的洞在哪里呢?”我又问。

“你太让我失望了。”男人突然放下第二面牦牛皮,生气地对我说。刚说完,又像想起什么似的愧疚道:“你看我这急脾气,离开村子那么久了,还是改不了,对不起呀西嘎,这种事情不能怪你,你那时小,不明白洞的事。”

“你跟我来,我带你去看一些东西。”他站起来,拍了拍身上的灰尘示意我跟他走。

“不会丢吗?”我指着地上他正准备缝制的牦牛皮说。

“这里是不会丢东西的。”男人笑着说。

我跟在男人身后走,这时我才发现男人的背上长着两个像骆驼一样的驼峰,此起彼伏,似两座大山压着他。

“它们好看吗?我是说我背上的两个怪东西。”走了一截路,男人突然问。

我有些不好意思,怯怯地回答他:“它们是什么时候长上去的?”

“好些年了。最初我讨厌它们,觉得太丑,现在越来越离不开它们了。”男人说。

“它们重吗?”我无话找话说。

“无论如何,它们属于我身体的一部分。我爱着它们。”男人用手折断路边的杂草,好让后面的我好走些。

“也许,它们也这样想。”我说。

男人没接这句话,我沉默地跟在他身后,眼睛始终离不开他背上的驼峰。它们是多么生机勃勃呀。

“你知道吗?它们在夜里生长的声音,让我兴奋不已,吱吱的,咔扎咔扎的。”男人停下脚步,回过头,幸福地张着嘴给我学驼峰夜里生长的声音。他眼里放着光彩,仿佛一朵花儿正在内心绽放。他停在那里好一会儿,幸福的滋味萦绕着我们。

“有时,自己就像个傻子。”他笑着,继续往前走。我们脚下的枯草发出断裂的声音。

“人一旦老了,闻到最多的气味就是腐朽的味道,感知到最多的声音是垮塌声,仿佛世界都在崩塌的边沿。所以,偶尔能听到这样鲜活、生命感十足的属于自己身体内部的响动,你不知道我有多感激它。”男人的声音和着杂草断裂的声音,一起从前面涌向我,我一时语塞。他在说最后那句话时,口里的每个字都在跳跃,仿佛每个字都是因为他的那句话而生。

我的心里充满悲伤。

灯光离我们越来越远。竹林中不时传来布谷鸟、喜鹊的叫声。

“它们是在和你打招呼嘞。”男人从驼峰的话题中转过来。他似乎也不想和一个不大的孩子谈论更深层次的话题了。

“它们是不是也活得太长太长了?”我问。

“在这里的不管是人还是动物,都活得太久太久了。”他背上的驼峰在竹林中灵活地摇晃着。

我不禁害怕起来。

“别怕,我们的心都很善良,不会伤害任何来到这里的人。”男人似乎感知到我的恐惧。

“卓玛和琼萨来过这里很多次了吗?”我问。

“两次,她们是两个优秀的好姑娘,从来没有出卖过我们这边的事。”男人说。

我还想问他一些事情,他停下脚步,给我让出一条路:“我们到了。你看,它们多美呀。”顺着他手指的方向望过去,一大片红红的、一人多高、叫不出名字的草茂密地长在夜色中。夜色让它们的红变得更加浓烈。

“这是?”我问男人。

“这种草叫维多草,越是黑暗它的颜色越是鲜艳。每到大雪天,维多草的叶片上会流出血一样鲜红的汁液,把白雪染得红红的,像大地在流血。”男人自豪地说。

“我在哪里见过维多草。”我说。是的,自从看见维多草的第一眼,我的心脏就在胸膛中加速地跳动着,身体里有根沉睡已久的神经正在被唤醒,一种亲切感在我心中瞬间涌动,我想哭。

“傻孩子,我以为你连这都忘记了。”男人也动容起来。他拉着我的手,把我往前推了推,我离维多草更近了一些。

“可是哪里见过呢?我想不起来了,只觉得它们像我的亲人一样。”我拍着脑袋,竭力地在脑海中寻找着我和维多草的结缘,可怎么也想不起来。

“那年你早产,你的阿妈阿爸对你的提前来到毫无准备,那时她们正在你现在住的房子下面挖一个深深的洞,那个洞那时已经深得如果她们要出洞,需要走上七天七夜的路程。你的到来,让她们不知所措,洞里除了几床旧羊毛毯,就只剩下维多草了。那些维多草是你阿爸边挖洞边沿路种下的,一方面他是怕自己在洞里迷路,一方面他发现维多草在洞里生长,一年四季都会开出白色的花,花很美,花瓣柔软,花朵除了有迷人的香气,还能在洞中发光,照亮洞里的黑暗。你的阿妈枕着维多草,在洞里生下了你。她们怕早产的你,染上洞里黑土的味道,就用维多草的花瓣包裹着你小小的身体,从那时起,你的身上就永远有了维多草花瓣淡淡的香气。今天你一来到我身边,我就闻到了。我相信竹林中的人,都闻到了。今天的竹林,更加喜庆和欢快,那都是因为你的到来。”男人一口气说了很多话,他变得谦卑而礼貌,脸上流露出浓厚的感恩之情。

很久以前,我就发现自己身上有一股和别人不一样的味道,今天终于找到答案了。

“你认识我的阿爸吗?”我的问题显得很突兀,那一刻,我很想知道这个答案。我盯着他的眼睛,不容他有半点犹豫。我相信冲着他脸上的感恩之情,他会告诉我一个真实的答案。

“认识,我们都是从你阿爸挖的那个洞里穿越过来的。”男人说。

“那他现在人呢?”我焦急地问。

“孩子,你阿爸是一个伟大的人。他帮我们寻找到这样一处美好的地方,但是他有一个更宏大的梦想,他要把这个洞往天上挖,于是在好些年前,就早早离开了我们,去到其他地方去了。我们也很想念他,为了纪念他,我们把他离开我们的日子初六这一天定为聚会的日子,在这一天,我们在竹林中搞各种喜庆的活动,做一些自己最想做的事情,我们期待他有一天能回来,重新遇见我们。”男人脸上的感恩之情又加浓了一层。

“我要去找他。”我说。

“别再费神了,孩子。我们曾经派了十多批人去洞里找你的阿爸,都没有结果。你阿爸为了不让我们找到他,隔一段路程,就在洞里挖一条岔路,那些岔路又长又窄,在地面上有无数个出口,这是你阿爸故意误导我们。而且,他也不在洞里种维多草了,洞里黑暗暗的,他一路朝着暗走远了。”男人说。

“我去找他的时候,背上足够多的电筒和火镰,我一定能找到他。”我倔强地说。

“没用的,这种方法我们早就试过了。你背再多的电筒和火镰都不会有任何作用,你阿爸挖的洞实在太长,岔路又多。你说的那些对于一个长得没有尽头的洞来说,没有一点用处,况且在那么深邃的洞里,你阿爸待的时间又那么长,他身上的皮肤可能早变成和黑土一样的颜色了,即使你见到他,和他擦肩而过,也不一定能认出他。有一年,我们派出去五个人到黑洞里找你的阿爸,为了防止彼此在黑洞里走失,他们过一阵子就会从一到五的报数,有一次,他们报数的过程中多出了一个六,大家都听见了那个喊六的声音,他们转身往后面看,后面一个人也没有,只得失望地回来了。你阿爸是一个一心想把洞挖到天上去的人,你没必要在找他这件事情上下功夫了。”男人说。

“但是,他是我的阿爸,我思念他。”我说。

“每个人都有自己的梦想,作为其他人是没有权利去打破它的,打破别人的梦想是一件可耻的事,我想我们都不愿意做一个耻辱的人,对吧?”男人说。

我纠结着男人说的话,心里多出一块菱角一样的东西,硌得胸口痛。

“想念你阿爸的时候,你每月初六晚上来看看这片维多草吧。”男人的话还没有说完,眼前维多草的颜色,渐渐由红色变得光亮起来。

“你看,它们认出你来了。这样白亮艳丽的色彩,已经好久没有过了。”说着,他握着我的手,快步向维多草走。维多草的光亮照亮了周边的一切,仿佛世界在它们的光亮下,又拓宽了边界。男人摘下一朵刚刚开放的白色维多花递给我,当我接过它,身体燥热起来,眼睛里似乎出现了一位像阿爸一样的人在远处向我招手。他的嘴在动,不停地给我说着话,他说的每一句话,我听不清楚,但那些话缓解了我刚才胸口痛的病。

“每月初六我会来的。”我看着手里的白色花朵,对男人说。

“期待下次再见。我该走了,今晚还有很多五彩羽毛等着我去缝制。”男人转身往竹林里走。

“再见。”我说。

“再见,西嘎。”男人说。

“我做的五彩羽毛皮褂,披在谁的身上,谁就会像鸟儿一样飞起来。它很适合你,下次你来,我送你一件。”男人的话音尾随着男人,慢慢进入茂密的竹林。他背上的驼峰左右摇晃着,灵活又可爱。

“你叫什么名字?”我大声往他离去的方向喊。

“洛绒邓珠。你以后叫我邓珠叔叔就可以了。 ”他说。

邓珠叔叔走后,他为我摘的维多花在我手中更加光亮,眼前那一片维多花也更加光亮起来。这时我才注意到,维多花包围着的地方,有个深不见底的黑洞生长在那里。风吹过,洞里发出“嗡嗡”的声响,像谁在呼唤,像谁正在丢失。

我在竹林中彻底迷了路。我手握着邓珠叔叔给我的维多花,四处寻找一个出口。维多花艳丽的白光在暗中忽闪忽闪的,始终没有熄灭下去。我感激它,我想这是阿爸给予它的力量。竹林中,我一遍遍呼喊卓玛和琼萨的名字,我喊出的声音在竹林中缠绕回旋,最后又原封原样地回到我的身边。

一只猫头鹰的叫声从天空垂下来,重重地落向大地,大地发出“砰”的一声巨响,随后恢复了寂静。我站在竹林中,抬头望头顶的天,天空被密密麻麻的竹林挤得只剩下细碎的一点儿。那时的天,像被密林撕烂了的碎片。不管怎样,我告诉自己必须往前走,我的脚一次次陷进厚厚的落叶深处,那每次陷下去的感觉美妙极了,仿佛有某样事物在下面迎接我。我裤包中的羊拐子热热的,它们今晚乖巧地跟了我一夜,没发出一声声响,它们也被今晚见到的事情震惊了吗?

“不管怎样,什么都在发生。”我默默地用一只手去抚慰裤包里的羊拐子,就像抚慰它们在世时美丽的额头。我的眼前出现了它们的样子,我正想喊住它们,它们一只只飞奔进了密林深处,我听见它们在密林中欢快的叫声,顺着一棵棵青翠的竹子升向天空。天空因为它们的叫声,被撑大了一些。

我还有鹰笛。我完全忘记了这回事。想到这里,我急忙用手去摸插在后腰的鹰笛,还好,它没有丢失。

“你是来自哪一只雄鹰的骨头呢?”我问它。鹰笛和我的羊拐子完全不一样,它在我腰间冰凉凉的,摸它的瞬间,浸得我的手骨发凉,像触碰到一根冰柱。我想,我一定会用它吹出世界上最动听的牧歌。我把它重新插到后腰,确保稳固丢不了了,才继续往前走。

二十多只蜈蚣排着人字形的队伍在我前面走。它们走得悠然自得的样子,让我想到吃饱喝足后的人,悠闲散步的样子。

“我得走到你们前面去,我在赶路。”我对它们说。我正准备大踏步跨过它们,它们却礼貌地给我让开了路,我感谢它们。等我走过,它们又合成人字形的队伍悠闲地走着。它们的礼貌让我羞赧,我快速离开了它们。

越往前走,竹林越是寂静。这让我怀疑,前面卓玛和琼萨带我见识的热闹非凡的场面是不是真实。想到这里,我又琼萨、卓玛地喊。我的喊声这次没有缠绕在竹林中,而是我一喊,声音就飞出去了,飞向了某处隐秘的地方。是竹林吃掉了我的声音吗?是我的声音自己长翅膀飞走了吗?

地上厚厚的竹叶慢慢变得稀薄,取代它们的是一种长满尖锐棱角的黑石头。黑石头并不是一动不动,在维多花渐渐微弱的白光中,我刚看见前面一个石头还只有核桃那么大,走近了就变成酥油茶碗那么大了。所有的黑石头上都带着虎皮一样的花纹,我忍不住用手去摸了一下,发现这种黑石头不但柔软,还带着温度。

“你们不是石头对吧?你们只是长了一副石头的模样。你们的名字叫什么呢?”我对着地上的它们说,石头蠕动起来,像在我说话的间隙来过一阵风,吹动了它们的身体。

“今天我迷路了,但是我很高兴遇见你们。”我对它们说完,继续向前走。虎皮花纹的石头(暂且还是让我叫它们石头吧)向前延伸了没多远,没有了。它们消失的地方,一种黑得发亮的土出现了。这种土仿佛在油缸里泡过一样,光滑油亮。遇见发亮的黑土,我的维多花光亮没有了。我先是担心,后心疼起它,它今晚陪我太多时间,也该休息一下了。踩在这种黑得发亮的土上前行,周身的疲劳和焦虑似乎减轻了很多。甚至我在走中,唱起了一首无字的歌谣,这首歌谣是我的阿妈在我小时候哄我睡觉时,常常哼起的一首歌。它像一条河流,总让我想到远方。我的阿妈就是在唱着这首歌谣中离开我的。

“西嘎,明天我就要骑着马儿去远方找你阿爸了。”阿妈那晚对着躺在床上的我说。

“远方在哪里?”我问阿妈。

“可能在天边,可能在大山里,可能在一片树叶里,可能在一朵云彩上。”阿妈笑着说。

“你会回来吗?”我问。

“只要找到你阿爸,我们就一起回来。你不要感到孤单,你已经是大孩子了,我时时都在云里、月亮里、一条河流里看着你,只要遇见它们,你就是遇见了我。”阿妈说。那一晚,我是在阿妈的无字歌谣里睡着的。

“真好听,你以后可以用鹰笛把它响亮地吹出来。”突然有个声音从密林中传出来,是送给我鹰笛的老婆婆。我激动地走过去。

“老婆婆,我迷路了。”我说。

“西嘎,你并不是迷路了。你现在是在寻找自己。”老婆婆笑着说,脸上的皮肤褶皱一层层往下垮,到达下巴处,积成一团停在那里,像火鸡一样。

“可我什么也没有找到。”我伤心地说。

“别这样说,你今天收获很多了,只是你没有发现。人要学会深入地理解自己,发现自己,静下来时,才不至于对自己面红耳赤。”老婆婆说。

“老婆婆,你看见卓玛和琼萨了吗?”我听不太懂老婆婆的话,我很想念卓玛和琼萨。

“你不必找她们,她们早早回家了,现在在家正睡得香呢?她们是梦里带你来这里的。”老婆婆说。

“梦里?”我疑惑地说。

“是的,每次她们都是梦里来这里的 。上个月初六,她们告诉我,说会带一个新朋友过来。为此,我们早早就开始排练一些新的节目了。没想到是你,我们太高兴了。你阿爸是我们的恩人,他改变了我们以前死气沉沉的生活,我们现在虽然依然年老体衰,但是总比以前在村子里活得快活多了。村子里我们显得太老了,一代代的年轻人都不认识我们了。在村子里我们活得没有尊严,年轻人见面喊不出我们的名字,村子里的动物冷嘴冷眼地冲我们哼哼,像我们上辈子就欠它们似的。我们住惯了的村子,早就不适合我们这些活得太久的人住了。谢谢你的阿爸呀,西嘎,是他让我们得到了幸福。”老婆婆哽咽起来,从她喉咙里传出的呜咽声,像一只红嘴乌鸦在叫。

“别笑话我呀,人老了,除了爱出丑,心越来越柔软了。”老婆婆说。

“老婆婆,你没有出丑。”我急忙说。

“西嘎,你真是一个好孩子。和你阿爸一样善良。你今天来这里,是我们最大的荣幸。看见你,我更想念你的阿爸了。”老婆婆说。

“我也想念我的阿爸,我想去寻找他。但是他有自己的梦想,邓珠叔叔说破坏别人的梦想是一件可耻的事。”我无奈地说。

“你阿爸是有远大理想的人,他是我们的骄傲,我们都敬重他。他一直在努力、专注地完成自己的梦想,他挖的那个黑洞应该快挖到雅玛神山了,一过雅玛神山,离天就近了。你阿爸是个英雄呀。”老婆婆说。

“老婆婆,我阿爸是康巴汉子吗?”我问。

“这点儿没什么可以争论的,西嘎。他娶你阿妈后,说一定要修一座大房子送给你的阿妈,他有一双慧眼,一眼看中了村子里谁都不敢去触碰的大窝凼,他一心想把房子修在村子中间,修成村子里能容纳最多人的房子。他做到了,我们密林中的人都感谢他。”老婆婆默默地抽泣着,整个身体单薄得只剩下一堆老骨头支撑着她。

“我常常感到我住的房子某处在漏风,裂缝越来越大。在房子里做梦,我的梦从来不完整,到处是缺口。梦中,我用很多种方法修补我的梦,如用活过二十年的老牛皮当线缝补缺口,用村里韧性十足的黄根草和着黏性最好的白泥巴一起封梦的缺口,都是徒劳。”我说。

“你注定是一个梦有缺口的孩子,你梦里的那道缺口是你阿爸故意帮你留的,它和你阿爸挖的黑洞连接着,直直地通向他。那道缺口只有你知道,连你阿妈他都没有告诉,你阿爸是多么心疼你!”老婆婆感慨着。

“我可以通过梦的缺口,找到阿爸吗?”我问。

“你还没有长大,你阿爸希望你在村子里长到他希望你长到的岁数,那时他自然会来接你。他是个有心人,不希望你那么快离开村子,那是他作为阿爸,让你出生在黑洞里对你的补偿。”老婆婆说。

“可我阿妈也扔下我去找我阿爸了。那座村子中间的房子,让我越来越孤独。房子也很伤感,我常常听见叹息声从房子的四周传进我的耳朵。”我看着老婆婆的眼睛说,老婆婆的眼睛灰白白的,眼球米粒大小。

“你阿妈也在黑洞里,你不必担心她。她正在寻找你的阿爸嘞。她和我们以前派出去寻找你阿爸的人相遇过,他们劝她一起回来,她委婉地回绝了。她告诉那几个和她一样寻找你阿爸的人说,她已经完全适应黑洞里的生活了,饿了就掏地下面的草根和长进土里的人参果、洋芋、萝卜吃,渴了就喝洞里的地下水,在洞里,她说自己活得更加自由,虽然现在还没有找到你阿爸,但是她坚信自己会找到他。”老婆婆说。

一阵风吹过,我静静地站在那里。

“西嘎,你是个独特的孩子,你传承了你阿爸身上的有些东西。你看,就连你投羊拐子的方法都和别人与众不同。”老婆婆笑起来,深深的皱纹里夹着一片细弱干枯的竹叶。我想,那片竹叶一定是刚刚从她身体里长出来的。

再次听人提到投羊拐子,我的脸马上红起来。

“我喜欢这片竹林,跟喜欢自己的家一样。”我说。

“是呀,这里本来就是你的家。你是我看见过的最聪明的孩子,我对你充满期待。记住,你并不孤独,很多人都关心着你,爱着你,包括你的阿爸阿妈。你该回去了,卓玛和琼萨快醒了,她们昨晚想和你玩投羊拐子的游戏,你们却在梦里走散了。但是她们不会记住昨晚的事情,只是隐隐觉得和你有个约定。她们每次梦里来这里,都会把这里的一切忘记,她们也是好孩子。”老婆婆说着转身走了,她脖子上挂着一个新的嘎乌,在走中“啪啪”地拍打着她干巴巴的胸膛,她路经的地方,留下一串牛皮鼓一样的空响声。慢慢的,她的脚步在密林中轻盈如飞,一会儿就消失了。

老婆婆走后,我的维多花又亮了起来。它是多么体贴我呀。在维多花的光亮中,一只乌龟仰着头在前面等我,它的嘴比普通的乌龟长,满嘴长着黑色的牙齿。

“西嘎,我不希望你迷失在竹林中,这片竹林实在太大了,你现在还不属于这里,让我带你出去吧?”乌龟说。

“谢谢你。”我说。我已经适应了这片密林里的神奇,不过还是忍不住问乌龟:“你怎么会人类的语言?”

“这里的动物和植物都会讲人类的语言,但大多时候,我们都紧闭着嘴,很多话是没有必要说出来的。我们的祖先教会我们一样宝贵的东西,无论生活怎么改变,传承是一种美德。今天我说得太多了,对不起。”乌龟说着,缩着脖子向四面鞠了一躬,像是在向谁致歉,随后变得沉默了。

我又问了乌龟几个问题,它默默地走在我前面,不回答我。有几次,我想超越它,可它走路的速度非常快,我刚到它身旁,它就迅速地跑到前面去了。这让我失去了追逐它的信心,安心跟在它身后。风停了,竹林发出“哗哗啦啦”的声响,像一条湍急的河流正从我们头上淌过。有一瞬间,我像是活在河底的一个人。

脚下的路慢慢变得宽敞,黑得油亮的土逐渐稀疏,取代这种土的是一种泛白的黄土。这种土长年累月铺满我们村子,干涩涩的,白天夜里都能听见它们炸裂的声音。村里的人长久的听这种声音,每个人的耳朵里都长出了玉米粒大小的肉丁,她们说,这是开裂的黄土在人的耳朵里播撒的种子,没什么大不了的。

“我只能送你到这里了。顺着这条路下个陡坡,就到你的家了。”乌龟停下脚步,静静地望着下坡路。它的话语里充满万般杂糅的情绪。夜在它的情绪中渐渐敞亮开来。

在我的记忆中,从来没有遇见过这样一条通向我家房子的土路。它细弱荒芜,像是生长在悲伤中。

“你要离开我了吗?”我问乌龟。

“是的,西嘎。我的生活,是在你的梦里。”它说。

我望着远处,心中充满不舍。

“你不必怀念我,今晚你只是做了一场美妙的梦。”乌龟说。

“这不是梦,你骗不了我。”我焦急地说。

“会是一场梦的,相信我。代问卓玛和琼萨好。我不能再和你多说了,今天我已经说了我这几十年最多的话。”乌龟说完,把嘴紧紧地闭上了。从它僵硬的身体,严肃的表情,我知道它开始目送我了。

我绕过它,顺着它说的陡坡往下走。在走中,我回头望了它一眼,它沉默地待在那里,变成了一块冰凉的石头。

“不要丢下在竹林中投羊拐子的游戏,你和任何人都不同。”乌龟的声音从石头里传出来,沉闷,短促。

天从远处亮起来,几颗流星从天空滑向大地,它们身后残留的光亮,像瞬间璀璨的生命,给天空留下了短暂的痕迹。生命的意义在我的内心铺展开来。维多花的光亮,随着渐渐亮起来的天空和大地,彻底熄灭了。我把它栽种在了路边的一棵厚皮子树下,种好之后,又轻轻地在它根部添上了几把新土,像阿爸一样。它会在我看不见黑夜里,照亮浓密的黑暗。

“我的灰毛兔怎么样了?”英珠坐在灰蒙蒙的天色中问我。她全身上下落着一层薄薄的尘土,像大地正在掩埋她,又像是灰蒙蒙的天正在吞噬她。

英珠已经完全忘记生我的气了。

“灰毛兔穿过黑洞,走过草原,翻越雅玛神山,就快到天边了。”我边说,边往家的方向走。一股倦意汹涌地向我袭来,我只想回家。

“真的吗?我的灰毛兔呀。”英珠在灰蒙蒙的天色中激动地说着。她的话像讲在一场梦里,朦朦胧胧的,沾着梦的轻薄。

我一回家就躺在了床上,没过多久,就把自己睡过去了。我的世界开始摇晃,心空荡荡的,很多黑洞朝我扑来。在梦里,我一次次地迎接它们,亲吻它们,拥抱它们……

“西嘎你快醒来,西嘎你快醒来,你已经睡了三天三夜了。”我在卓玛和琼萨的喊叫声中醒来,一睁开眼睛,看见她们两个焦急地坐在我床边。

“你可以起床和我们玩投羊拐子的游戏吗?你没有醒来的这几天,我们一直想和你玩这个游戏,不和你玩这个游戏,我们的心慌慌的,脑海里始终觉得你欠我们一次这个游戏,这种感觉太强烈了。”她们两个见我醒来,争先恐后地抢着给我说这番话。

我的头闷闷的,刚想坐起来,又软了下去。她们扶起我,说:“你怎么变得这么柔软呀,和以前的你完全不一样了。”

“是呀,我也觉得自己和以前完全不一样了。我想再休息一下,投羊拐子的游戏,我们推到下个月初六晚上吧。”说完,我从她们扶着的手中顺溜溜地滑到了床上。我是多么柔软呀,像一滩水。

“初六,初六,太好了。我们一直很喜欢这个日子,那我们就定到下个月初六,到时不见不散。”卓玛和琼萨高兴地欢呼着,蹦蹦跳跳地跑出了我家的院坝,她们把“初六,初六”喊得跟过节一样快乐。

我的身体慢慢变得广阔,身体蔓延过的地方,到处长着红色的维多草,维多草流向遥远的天际,铺满东边红色的天空。大地变成红的了,房屋变成红的了,人和动物变成红的了......

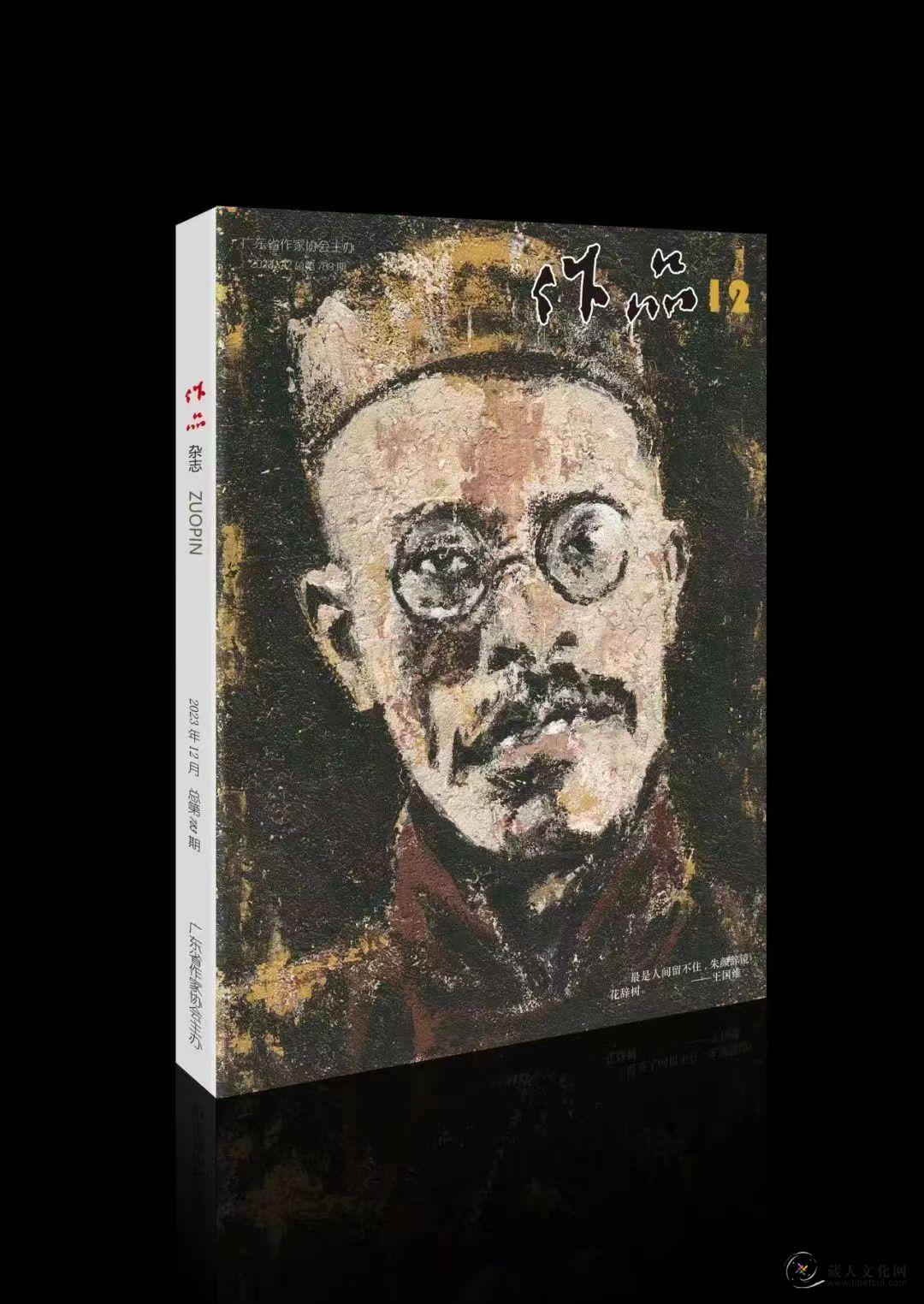

原刊于《作品》2023年12期

雍措,女,藏族,四川康定人。小说、散文作品散见于《十月》《花城》《中国作家》《民族文学》《青年文学》《天涯》等刊物。出版散文集《凹村》《风过凹村》,获第十一届全国少数民族文学创作“骏马奖”等奖项。