摄影:觉果

摄影:觉果

“郭密”(སྒོ་མེ།)是藏族的一个古老“氏族”名。后来,从氏族之名转化为部落名,由部落名又成为地名。而在汉文历史文献中对“郭密”(སྒོ་མེ།)的音译很多,如“果迷卜咂”、“果迷咂”、“各密”“果米”、“果密”、“固密”等等。在《宋史》中称“固密”,《明史》中多称“果迷”或“果迷卜咂”,《清史》中多称“郭密”,其它在于《地方史志》中。“郭密部落”是青海海南的一个历史悠久,部族众多的藏族土著部落。据说,其鼎盛时,曾辖有十八个百户部落。游牧于黄河以北至青海湖之间广阔草原上。被称作“郭密大部落”(སྒོ་མེ་ཤོག་ཆེན།)或“郭密千户部落”(སྒོ་མེ་སྟོང་དཔོན་རུ་སྡེ།)等。也据《地方志》记载:“果迷族 一名果迷卜咂。洪武十三年(1380年)招抚,有上、下二族,在上隆卜(ཀླུ་འབུམ།隆奔)西,去西宁卫治一百五十余里,盖古浇河郡(今贵德城)地。岁输马约五十匹”。

《安多政教史》载:“宗拉让毛山东至西的两侧,左侧座落有郭密乔典格(སྒོ་མེ་མཆོད་རྟེན་སྐེས།)、夏琼、旦斗、灵藏、弘化诸寺;右侧座落有东科、贡本、瞿昙、塘让诸寺”。该记载说明“郭密乔典格寺”在宗拉让毛山(拉脊山)的西头。《明实录》记载,永乐十七年(1419年)与隆奔(ཀླུ་འབུམ།)等十一族一起赴京朝贡。随后,大约在十六世纪中叶,相继有东蒙古铁骑入驻青海。《明史》载:“袭而据之,大肆焚掠,番人失其地,多远徙。其留者不能自存,反为所役属”。郭密部落同样也受到西海蒙古(来自今内蒙古)铁骑的冲击,由于其部落组织严密,内部团结,最终,没有被西海蒙古冲散。但是,也有一部分部族流失,并在蒙古土默特火洛赤等蒙古大酋的蛊惑下反叛明朝,侵扰诸卫。再后来,在明万历年间,明朝大军历时三年的强力进剿下西海蒙古之乱暂时被平定。遂明万历二十三年(1595年),郭密等宗喀十三族(其中卓仓等部分部落未叛)又重新归顺明朝政府,故有“果迷复招抚”之说。

公元十七世纪中叶,又来自新疆的和硕特蒙古固始汗率三万余骑进驻青海,遂取代先期徙居环湖地区的喀尔喀蒙古部酋却图汗,并在清政府的允许下固始汗将青海划分给了他的十个儿子,替清政府管理藏族诸部落。遂郭密部落又被和硕特蒙古亲王、台吉所统治。逐渐使部落组织有所松弛。几个百户部落脱离郭密千户部落,独立在原地牧居,称之为“上郭密部落”。约在上世纪初,上郭密部落又分化为两个郭密部落。遂基本形成了上、中、下“郭密三部落”。而且,后来都被称作“千户部落”。其中,“上郭密部落”是今共和县曲沟(已淹没)、恰卜恰、龙羊峡地区,切吉乡的原郭密哇合玛(含莫合村),现兴海县河卡境内宁曲、五一、红旗村一带。曲什安历史上也是上郭密部落的一个百户部落,但与郭密其他部落在地理位置上不相连接,因在曲什安河入黄河处,有古代屯田遗迹,现称为大米滩;“中郭密部落”在今贵德县拉西瓦镇贺尔加一带;下郭密部落是今贵德县尕让乡松巴一带,郭密千户住在下郭密,故又称尕让千户。总之,黄河北岸,从尕让江拉香果(现贵德县洛乙海村)以西(含湟中县群加乡郭密村),至兴海县曲什安乡以东的地区都属郭密部落。

另外,“果密千户部落”中分离或迁徙出去了若干支部落。如都兰县的“果密部落”,源自共和县的“切吉部落”。“切吉部落”又是“果密千户部落”的一个百户部落,而且一直保持游牧的部落。都兰郭密百户部落内部划分两个部族,即郭密(སྒོ་མེ)、嘉什果尔(རྒྱ་སྐོར)。据说,都兰的郭密百户部落先后有三位百户:完德(བན་དེ།)、索南(བསོད་ནམས།)、拉科(བླ་ཁོ།)。据1990年调查,共有74户,266人。

一、“郭密”之名的由来

“郭密”(སྒོ་མེ།)的由来,在民间有很多说法。传说,在贵德县尕让江拉部落的后面,有一座直插云天的石山,人们信奉其为“阿尼郭泽”神山。神山后面的山沟叫“郭茂昂”,沟脑处大垭口,叫“郭茂尼哈”。后来,人们把“郭茂”讹为“郭密”(སྒོ་མེ།),遂在这里的部落就叫“郭密”(སྒོ་མེ།)。其二,“郭”(སྒོ)藏语意为门;“密”(མེ།)藏语意为火。合起来为“门口有火”的意思。传说,古时候郭米部落的“拉哇”(巫师)道行非常高,他们使用法术时,在各家各户的门口燃起火焰,以此驱邪辟祸。而据《吐蕃六大姓氏文库》记载:“郭氏驻火行,图腾为山羊”。据说,“郭”(སྒོ)为吐蕃古老氏族名,“密”(མེ།)为五行之火行,过去吐蕃行军打仗,习惯遵循五行布阵,而当时郭氏家族统率的吐蕃军队正好部署在火行方位。故该部为“郭密”(སྒོ་མེ།)。另外,“郭密族千户”,也称“郭密囊索”,其府邸在郭密尕然尔(དཀར་བརྗིད།ཡང་ན་ཀ་རིང་།尕让)村。据说“尕然尔”(དཀར་བརྗིད།)初为一百户长之名,后成族名、地名。

二、郭密部落的历史渊源

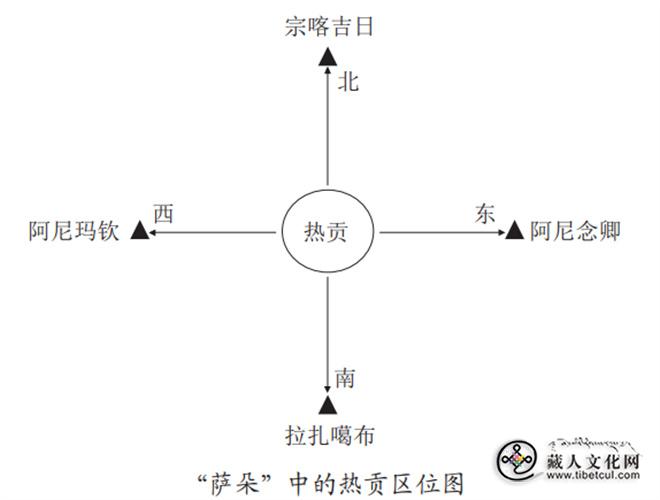

据传说,青海郭密千户部落是来自吐蕃军队之后裔。根据史料显示,“郭密”(སྒོ་མེ།)部落是公元663年随吐蕃大论禄东赞父子东征的一支军团。后来,该军团屯军于在今共和县与贵德县、湟源县的界山之“阿妈索格”(ཨ་མ་ཟོ་དགུ)神山周围。相传:“这位阿妈索格(ཨ་མ་ཟོ་དགུ)女山神是阿尼玛卿山神之女。她把九桶牛奶供奉给观音菩萨,祈诉心愿,观音菩萨就在汪洋大海中,点化出阿妈索格(ཨ་མ་ཟོ་དགུ)、隆宝赛乾(བློན་པོ་གསེར་ཆེན།)和尕尔当匝三座山”。阿妈索格山麓,也是“郭密部族”在多麦最早的落脚点。吐蕃王朝解体后,郭氏军团后裔已经遍布今湟中县群加乡及海南州贵德、共和、兴海三县等地。宗喀王朝时期,有人说:“隆奔与西纳、都罗、香将、米娘、郭密等族同为唃厮啰建宗喀王国后,是该政权的主要支柱,对唃厮啰政权的整体而言,处在大后方的地位”。再后来,历经西夏王朝和元朝到明朝时,“郭密部落”隶属于“宗喀十三族”。据《秦边纪略》中记载,明时西宁番族“岁时纳茶马者,谓之熟番。其散出关外,易有无于熟番者,谓之生番。有十三族,皆熟番也,曰申藏、曰章咂、曰隆奔、曰巴沙、曰革砸、曰申中、曰隆卜、曰西纳、曰果迷卜砸、曰阿齐、曰嘉尔即、曰巴哇、曰即尔嘉、十三族谓之大族也。其中,“果迷卜砸族”就是“郭密部落”,历史上有说:“郭密十八族”的;也有说:“郭密九族”的;还有说:“郭密十族”的。这些都是在不同的历史时期,对郭密部落的概括。又在《塔尔寺志》中记载有“宗喀郭密乙什扎”一说,可解读为宗喀地区的果米族乙什扎村,地处宗拉让毛山之西,也可佐证郭密族属宗喀范围。

《明太祖高皇帝实录》(卷之一百二十六)载:“洪武十二年(1379年)九月○征西将军沐英等兵击西番三副使之众大败之擒三副使瘿嗉子等杀获数万人获马二万牛羊十余万遂班师”。随着故元岐王朵儿只班(རྡོ་རྗེ་དཔལ།)、西番三副使之叛乱平息后。洪武十三年(1380年),郭密等藏族诸部纷纷归降大明王朝,献马朝贡。就在明洪武年间,在今贵德县河西乡多勒仓村(属郭密部落),由多勒仓喇嘛·图旦隆示创建了“郭密多勒仓寺”(སྒོ་མེ་རྡོ་རིས་ཚང་དགོན།),这也是郭藏部落创建最早的一座佛教寺院。《明太宗文皇帝实录》(卷二百十七)载:“永乐十七年(1419年)冬十月○西宁卫所属隆奔(ཀླུ་འབུམ།)、巴哇、嘉儿即、申冲、申藏、革咂(འགག་ཚ།)、果迷卜咂(སྒོ་མེ།)、章咂(གཅན་ཚ་ཉིན་བལྟ།)、西纳(ཟི་ན།)、隆卜(བཱ་ཡན་རོང་བོ།)、把沙十一簇指挥千百户来朝贡马赐之钞币”。其中“果迷卜咂”就是“郭密部落”,这也是《明实录》对“郭密部落”最早的一次记载。又据《明宣宗章皇帝实录》(卷之五十一)载:“宣德四年(1429年)二月○镇守西宁河州都督同知刘昭奏西宁卫那海川总旗领军九人樵于东山果迷卜咂簇番寇射杀总旗掠其车牛获而讯之皆伏罪请斩之仍枭首以狥百户张艺守备不严亦当罪之……”。其中说郭密族人拦路劫杀总旗官,抢夺财物事件被朝廷予以严惩。这也是当时边远少数民族地区的一种治安现状。

明朝中期,据记载,明嘉靖年间(1521-1567),相继有东蒙古大酋率众进入青海地区,抢夺环湖草原而发生武装冲突,流血事件不断发生。特别是明嘉靖十二年(1533年),东蒙古俺答汗和吉囊与亦不刺(ཡུམ་ཚེ།)和卜儿孩部间暴发了争夺环湖草原的大规模战争。而且,亦不刺(ཡུམ་ཚེ།)还裹胁环湖藏族诸部落参与这场战争。遂刚察、达仓、千卜录、日安等族人不堪连年征战与蒙古铁骑的欺凌,迫使他们逃亡,大部分藏族部落渡过黄河南迁。当时,这场劫难同样波及到郭密部落,但郭密部落顽强应对这场危机,虽失去了一部分土地,但郭密部落没有被冲散,逐步退缩到黄河北岸沿线牧居。但是,后来在西海蒙古铁骑的裹挟下参与叛乱,也多次参与侵扰明朝诸卫的事件。后来,自明万历十八(1590年)、十九年(1591年)郑洛经略青海后,以诸卫之兵力与西海蒙古进行了三次战役,明军全胜,史称“湟中三捷”。特别是第三次战役即“康缠大捷”。据载:“万历二十三年 (1595年)十月,火落赤、真相、纳刺等部又出动了一万五千余骑进攻西宁。明军事先得到了西纳番族的密告,迎战于康缠城,获胜。又与红帽番刺卡尔联系截击于小康缠,蒙古军大溃。把尔户、瓦刺它卜囊逃到青海湖以西,火落赤渡河南去”。遂兵备刘敏宽前往郭密等地招谕,“果迷卜咂族”(郭密族)再次归顺明廷,成为官府在西海耳目,曾协助朝廷征讨未附的蒙藏诸部。龙膺在明万历年纂修的《西宁卫志》记载:“隆卜族(隆奔),居牧塞外,去申中南百余里。有上下二族,西邻思果密(郭密族),东接占咂,南至黄河。东西二百里,无城廓,多毳帐,间有庐室。户二千,口四千有奇,国师一。”说明当时郭密族东接隆奔族。又据《西宁府新志·番族》卷19载:“明万历(1573-1619),番人分为二十五个族,尚可稽考。列于左方,并志其户口、服制、以备观览云。

明末清初,据记载,明崇祯九年(1636年),西蒙古(厄鲁特蒙古)和硕特(霍硕特)部首领固始汗率联军三万余众由别失八里(今新疆乌鲁木齐)徙牧青海环湖地区,战胜先期徙居环湖地区的喀尔喀蒙古部酋却图汗,尽有其地,并以此作为自己的游牧地。之后将青海牧地划为左右两翼,分给他的十个儿子作为领地。其中第五子伊勒都齐的封地为右翼中旗前首旗。前首旗牧地在黄河九曲之地,辖界“东至拉卜楞稀拉德布沙,接南右翼中旗界;西至巴尔鄂博巴颜乌拉,接南左翼中旗界;南至和托果尔希里克,接土尔扈特南前旗界;北至额尔德尼布拉克乌鲁勒布达旦,接贵德厅界。”(参见《清代边政统考·疆理》) “明崇祯十七年,也就是清顺治元年(1644年)三月,李自成入北京,明亡。农民起义军占领西宁,近边各蒙藏部落皆归属于起义军。次年,李自成失败,固始汗进据西宁近边,贵德、郭密等地蒙藏部落相继隶属于青海蒙古和硕特部。”清顺治二年 (1645年)十二月,清沿袭明置,在今贵德仍设归德守御千户所,隶陕西行都司河州卫。其境域:“东至循化营界三百二十里,西至沙沟扎萨克喇嘛察汉诸木汉一百三十里,南至都受族界一百五十里,北至黄河十里,东南至上下龙布(今隆务河)河州界三百七十里,西南至草地扎萨克喇嘛察汉诸木汉青海(湖)界一百一十里,东北至西宁县所管阿什贡番族界四十里,西北至黄河龙羊峡郭密番族界七十里,北倚黄流,面临青海,河湟夹辅,松潘后屏”(《西守名新志》)。然而,归德守御千户所形同虚设,黄河两岸的藏族诸部落的实际管理者为和硕特蒙古亲王、台吉们。但是,藏传佛教得到了发展。从《塔尔寺志》记载可知,郭密格西扎巴嘉措(སྒོ་མེ་དགེ་བཤེས་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།)出生在黄河岸边的郭密贺尔加村(ཧོར་ཀྱཱ་སྡེ་བ།),又称“贺尔加扎干仓”(ཧོར་ཀྱཱ་གྲགས་རྒན་ཚང་།)。任过塔尔寺密宗学院法台。主要的是其于藏历第十二胜生土牛年(1709年)在今贵德县东境加毛山下创建了郭密乔典格寺(མཆོད་རྟེན་སྐེས་དགོན།),意为“佛塔寺”,俗名“白马寺”,并在该寺创建了密宗学院。其转世扎巴坚赞(1730-1777年)又生于下郭密(今尕让)部落关嘉村,故称其为“关嘉活佛”。后由三世关嘉活佛·曲丹增嘉措将白马寺搬迁到今尕让乡大磨村,重修大经堂。

清雍正初年,青海蒙古和硕特亲王罗卜藏丹津反清。上、下郭密两族也受亲王罗卜藏丹津的蛊惑下参与反清,遂被年羹尧派兵镇压。据《清实录雍正朝实录》(卷之十四)载:“雍正元年(1723年)。癸卯。十二月。○抚远大将军年羹尧摺奏。西宁一带番贼。俱经巢□刀灭。惟南川口外郭密九部。肆行截抢。臣广行招抚。……。臣前令岳钟琪、在归德堡。将上寺东策布下寺东策布之助恶贼番。巢□刀抚兼施。己俱安插。即移师进巢□刀郭密番贼。搜捕贼穴。将呈库一部。攻杀殆尽。活尔贾(ཧོར་ཀྱཱ།)等部。首恶已诛。其余尽皆投降。奏入。”也据《清史稿·列传》(卷八十二)载:“雍正元年(1723年),西宁南川塞外郭密九部屡出为盗,羹尧招三部内附。馀部行掠如故,呈库、沃尔贾(ཧོར་ཀྱཱ།)二部尤暴戾。羹尧令锺琪率瓦斯、杂谷二土司兵至归德堡,抚定上下寺东策布,督兵进歼呈库部众,擒戮沃尔贾(ཧོར་ཀྱཱ།)部酋,馀并乞降。”清雍正二年(1724年),罗卜藏丹津事平息后,青海蒙古族急剧衰败,郭密族同其它部族一样,渐次迁返故里,地域也有所扩张。但也受到清政府的限制。据《清实录雍正朝实录》(卷之一百五十二)载:“雍正十三年(1735年)。乙卯。二月。○兵部议覆。署陕西总督刘于义疏言、西宁一郡。僻处边隅。接壤番夷。防范宜密。请于南山后迤东之什扎巴地方。建立土城。拨西宁镇游击一员。兵二百名驻劄。其皂思观林地方。应驻劄把总一员。兵四十名。下郭密之亦襍石庄。驻劄守备一员。兵一百名。……。应如所请。从之”。

在乾隆年间,郭密部落人才辈出,据记载,乾隆三十三年(1768年)三世阿嘉·罗桑加央嘉措(1768-1816)出生在今青海贵德县郭密族所属贺尔加庄(ཧོར་ཀྱཱ།),早年学经于拉萨色拉寺,因博通佛学,八世达赖强白嘉措授给“额尔行尼班智达”称号。也就这一时期,尊者家乡的郭密等黄河南北的蒙藏部落与西宁办事大臣间关系很紧张。一直以来,青海办事大臣为了防范黄河岸边的郭密等藏族部落偷渡盗窃等事,在黄河延边设卡驻兵。《清实录乾隆朝实录》(卷之一千四百四十九)载:“乾隆五十九年(1794年)。甲寅。三月。○谕军机大臣等、据特克慎奏、防范郭罗克番子等驻守卡座官兵。应行更换等语。……又称彻回添设防范郭密等处番人卡座兵丁……原专为防范郭密番人等偷渡窃掠。但冰融后。或亦不免有偷渡盗窃等事。须不时巡查。著传谕特克慎、此项兵丁。即冰融后。亦无庸彻回。” 据《清实录乾隆朝实录》(卷之一千四百五十三)载:“乾隆五十九年(1794年)。甲寅。五月。○又谕、据特克慎奏、郭密地方所有卡座。请俟冰化时停其安设。并抽彻续添兵丁。仍令西宁驻劄大臣、每年亲查一次等语。”又据《清实录乾隆朝实录》(卷之一千四百五十四)载:“乾隆五十九年(1794年)。甲寅。六月。○壬戌。谕军机大臣等、据奎舒覆奏、河外卡座。系防范贵德、循化、番众、河内卡座、系防范郭罗克。内有五卡。于冰冻时各添兵五十名。以杜河外郭密众番偷渡。冰融后即不抽彻。于蒙古生计。”

清朝嘉庆帝嘉庆二十二年(1817年),四世阿嘉·益希克珠嘉措(公元1817—1869年),亦名益希噶桑克珠嘉措,又出生在今贵德县郭密族贺尔加村,初学经于塔尔寺,道光七年(公元1827年)进京当差。道光十一年(公元1831年),敕赐多伦诺尔慈福寺。道光十三年(公元1833年),入藏拜佛朝圣,考察经内。道光十五年(公元1835年),入藏拜佛朝圣,考察经典。又据《塔尔寺志》记载:“贡嘉堪钦·洛桑恣程三丹(མགོན་ཀྱཱ་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བསམ་གཏན།)于藏历第十四胜生土猪年(1839年)出生在郭密七族之噶藏(དཀར་རྫིང་།)或格莫村(སྒར་དམར་སྡེ་བ།),父为噶吉土官索南丹增(དཀར་རྗིད་དཔོན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།),母名卓玛吉(སྒྲོལ་མ་སྐྱིད།)。水兔年(1843年道光二十三年)在郭密乔典格寺(མཆོད་རྟེན་སྐེས་དགོན།)坐床。”同年,四世阿嘉·益希克珠嘉措奉命去库伦致奠五世哲布尊丹巴·晋美丹贝坚赞。咸丰六年(公元1856年)因病回本寺。咸丰十一年(公元1861年),与三世香萨·罗桑丹贝旺秋·崔嘉措等重修大金瓦殿金顶。同治二年(公元1863年),发生“陕甘回乱”,战火燃及塔尔寺等湟水流域的藏传佛教寺院。据说,尊者曾督率团勇(其中就有郭密部落的土兵),武装护寺,并援解西宁城之围,因日夜勤劳,历时6载,以致积劳成疾。同治七年(公元1869),回军与清军在塔尔寺一带交战,尊者避居湟源,同年于湟源城圆寂。

在几次回乱中,朝廷曾多次招练郭密等藏族土兵参与镇压同治和光绪年回乱。据《清实录同治朝实录》(卷实录卷之二十七)载:“同治元年(1862年)。壬戌。五月。○议政王军机大臣会同吏部等部、议准署陕甘总督沈兆霖覆奏甘肃善后章程。一、改设巴燕戎格厅城、及所属各要隘都司二员。守备二员。千总三员。把总一员。并添驻兵一千二百五十名。一、招练上下郭密、上十族、下八族番兵。共一千名。选择千百户训练。统归营员调遣。”其中,又提到郭密上十族和下八族,共计“郭密十八族”。

三、郭密部落的变迁

据(清)杨应琚《西宁府新志·西宁县》卷19具体载云:“上各密族:百户说合多尔(ཕྱག་རྡོ།),共管四族。内:上各密族,郡城西南二百二十里,相连竹革族,共七十七户,乡约拉木赖;竹革族,郡城西南二百里,相连提哇族,共七十六户,乡约沙克都尔多勒;提哇族,郡城西南一百八十里,相连果米宛里族,共五十一户,乡约格隆;果米宛里族,郡城西一百九十里,相连管家族,共五十户,乡约依卖现。下各密族,百户噶然尔,共管五族。内:管家族,郡城西南一百一十里,相连提哇族,共一百二户,百长琐南达尔吉;亦石杂族,郡城南一百四十里,相连火力家族,共六十三户,乡约才旦尖木措;火力家族(ཧོར་ཀྱཱ།),郡城南一百五十里,相连多利仓族,共八十户,乡约阿刚;多利耸族,郡城南一百六十里,相连火力家放,共五十户,百长噶卜藏,乡约哈卜藏;噶然尔族,郡城南一百三十里,相连群加族,共二百四十三户,乡约多尔吉且夫旦(རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།)”。共郭密九族也。所以,清乾隆年间,郭密部落分上郭密部落和下郭密部落。上郭密部落有四族即上各密族、竹革族、提哇族和果米宛里族;下郭密部落有五族即管家族、亦石杂族、火力家族(ཧོར་ཀྱཱ།)、多利耸族和噶然尔族。

据说,果密族原辖18个百户部落。后来在明清时期,郭密部族的不断分化和迁徙。明朝中期,一部分郭密部族跟随其他南迁的藏族部落,散居于黄河南部藏族诸部落之中,形成了诸多个以郭密命名的村寨或措哇。盘踞在黄河北岸的上、下郭密部落在清末时,分化为上、中、下三个郭密千户部落。具体情况分析如下:

据周全福《藏族郭密部落历史演进》中说:“清宣统二年 (1911年),郭密香卡(今恰卜乡东西香卡村)藏族头人楞本(ཀླུ་འབུམ)授意,尕藏(སྐལ་བཟང་།)、拉玛(བླ་མ།)、桑代海杰(བསང་བདག་སྐྱབས།)、东若四兄弟到共和切吉草原,送给柯柯王爷三十只羊,借了一块地垦种,随后,楞本领大批部族到切吉牧耕。民国五年 (1916年),又迁入一批。从此,郭密藏族与柯柯蒙古族经常闹草山纠纷,郭密藏族从马麒旧政府买取了草山执照,切吉地区逐渐变为郭密草原。到了民国十年 (1921年),因国民政府为加强统治之便,压缩千户编制,减弱部族势力,上郭密在百户杭欠本(དབང་ཆེན་འབུམ)与楞本(ཀླུ་འབུམ)二人的努力下极力行贿买通旧政府,摆脱了尕让千户的制约,自成上郭密部落千户。上郭密另立后,杭欠本(དབང་ཆེན་འབུམ)为千户。1950年在郭密部落和所在地设置行政区:上郭密划归共和县上郭密区,辖属曲沟、苏乎拉、塔买、居力盖、切吉五乡。1953年,苏乎拉乡撤消,分划归瓦力关乡和铁盖乡;1956年,上郭密千户下辖五个百户,计有四十二村,农牧户达1590户,千户为杭欠本子班玛让卓(པད་མ་རང་གྲོལ།),住切吉,时任共和县副县长。五个百户分别为完德(བན་དེ །)、南木拉(གནམ་ལྷ།)、扎落多卜欠(བཀྲ་ལོ་སྟོབས་ཆེན།)、索且(བསོད་ཆེ།)。”但据康敷熔的《青海记》中说:“上郭密族,百户三人,一曰楞本(ཀླུ་འབུམ།),一曰陈列(འཕྲིན་ལས།),一曰达哈拉(སྟག་ལྷ།),均住曲扣一带,民共三百余户,本族兼管中郭密族务”。这可能是清末明初的三个百户。

另外,兴海县境黄河边的曲什安乡的藏族,史称曲什安百户部落,“历史上该部落是共和县上果密部落的一个百户部落,但与果密其他部落在地理上不相连接,形如一块‘飞地’。解放以后将曲什安划归兴海县,今为兴海县曲什安乡。该百户部落下辖他麻、斗保、尕保、毛多、他洞等村庄。1958年统计时共计158户,707人,百户扎洛(བཀྲ་ལོ།)住斗保村,时任兴海县副县长。”1954年调查时将切吉、曲什安、曲沟、中果密算作郭密族的四个千户部落,部落头人是切吉百户完德(བན་དེ།)、措洪利巴、华群;曲什安百户扎洛(བཀྲ་ལོ།)、措洪格洛(དགེ་ལོ།);曲沟百户多洛(རྡོ་ལོ།)、措洪切果、完德洛识;中部密百户楞本(ཀླུ་འབུམ)、措洪南木拉(གནམ་ལྷ།)、兰本加(ལྷ་འབུམ་རྒྱལ།)。实际上今共和县曲沟乡、铁盖乡各村庄及切吉百户部落和恰卜恰镇的一部分都属上郭密。民国18年(1929年),原居共和县廿地一带的果密部落40余户,在其头人果密才巷(ཚེ་དབང་།)率领下迁至祁连县扎麻什河之北,赠送阿里克千户骏马一匹,氆氇褐衫1件,遂同意定居放牧和开荒种田。民国20年(1931年),30余户重返故地,余则由原信仰藏传佛教宁玛派改信格鲁派。1949年有10余户40余人。

中郭密部落,“在民国二十年 (1938年),马步芳实行保甲制,从上郭密千户中罗汉堂、豆后浪、曲乃亥部又从中独立开来,形成中郭密部落。中郭密自从上郭密独立出来后,盘踞在今之贵德罗汉堂至共和瓦里关山地区,不归任何千户管辖,自成一系,归卫治管辖。但中部郭密部落无千户,只有罗汉堂、曲乃亥、豆后浪三个百户,1950年在中郭密划归共和县中郭密区,辖属黄河北岸的罗汉堂,曲乃亥二乡。1958年,罗汉堂乡和曲乃亥乡划归贵德县。中郭密无千户,1958年辖9村470户,计1840人,有三个百户,罗汉堂百户才夫旦(ཚེ་བརྟན།),曲乃亥百户青居(ཆོས་འབྱོར།),豆后浪百户环公加(དཔལ་མགོན་རྒྱལ།)”。(摘自周全福《藏族郭密部落历史演进》)

“下郭密千户”也称“尕让千户”。民国二十六年 (1937年)秋季,下郭密归贵德县属,郭密总千户先为尕依,住尕让,后为诺日杭欠(ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ།),又名师登云。民国二十五年 (1936年)马步芳任命万玛杭秀(པད་མ་དབང་ཕྱུག)为千户,又名师振国,1950年下郭密划归贵德尕让乡。下郭密千户仍住尕让,1958年辖46村1527户,计7310人。

参考资料:

[1](清)康敷熔.青海记[M].台湾成文出版社.据抄本影印本.书藏甘肃临夏市图书馆.

[2]青海省志编纂委员会编.青海历史纪要[M].青海人民出版社.1987.155.

[3]智观巴·贡却乎丹巴饶吉.安多政教史[M].甘肃民族出版社.1989年.

[4](明)刘敏宽 龙膺 纂修纂修.西宁卫志[M].青海人民出版社出版.1993年6月.

[5] (清)梁份.秦边纪略[M].青海人民出版社.2017-7.

[6](清)杨应琚编撰.西宁府新志·番族(卷19)[M].青海人民出版社.2016年.

[7](明)胡广等纂修.明太祖高皇帝实录·卷之一百二十六[M].汉程国学.

[8](明)胡广等纂修.明太宗文皇帝实录·卷二百十七)[M].读书网|dushu.com.

[9](明)胡广等纂修.明宣宗章皇帝实录·卷之五十一[M].读书网|dushu.com.

[10]清代历朝官员.清实录雍正朝实录·卷之十四[M].读书网|dushu.com.

[11]清代历朝官员.清实录雍正朝实录·卷之一百五十二[M].读书网|dushu.com.

[12]清代历朝官员.清实录乾隆朝实录·卷之一千四百四十九[M].汉程国学.

[13]清代历朝官员.清实录乾隆朝实录·卷之一千四百五十三[M].汉程国学.

[14]清代历朝官员.清实录同治朝实录·卷实录卷之二十七[M].汉程国学.

[15]赵尔巽 著.清史稿·列传·卷八十二[M].汉程国学.

[16]周全福.藏族郭密部落历史演进[J].青海民族研究(社会科学版).第14卷第1期.2003年1月.