位于甘肃渭源县城西南15公里的秀峰山上,有一座叫做五竹寺的当地名刹,修建在千仞绝壁之上。据说其三宝殿曾有唐人吴道子所画壁画,毁于明末兵燹。清同治时邑人武举李锦标主持重建,并依其旧凿洞窟,洞底部穿檩架梁而成,横栏悬柱,明椽亮瓦,虚底单檐长廊,一连四五十楹。其别致奇巧为渭源县内所独有。

壁立秀峰山巅的五竹寺

壁立秀峰山巅的五竹寺

从五竹寺远眺雪山

从五竹寺远眺雪山

五竹寺周围松林苍翠,对面可见高峻的雪山。记者在渭源县县志办连书成等人陪同下登临五竹寺,并不仅仅是为了欣赏奇景,而是因内心所驱,被该寺渊源牵扯出的一道数百年前的历史之谜所吸引……

“明史第一谜案”始末

据连书成介绍,该寺原名秀峰岩寺,因明朝初年随建文帝出走的遗臣郭节隐居于此,并移南山五色秀竹植于禅院而得名。虽然本地有建文帝在此隐居而后赴藏地的传说和记载,包括他本人也撰文论证过此事,但并未引起史学界的关注。记者认为,如果连书成此说有一定依据,无疑为中国史学界迷雾重重的“明史第一谜案”,揭开了一帘鲜为人知的窗帷。

让我们先回顾一下明初关于建文帝的那一段历史。

明惠帝建文皇帝朱允炆(公元1377-?),明太祖朱元璋孙,太子朱标次子。洪武二十五年皇太子朱标病逝。洪武三十一年(公元1398年)闰五月,明太祖朱元璋病逝,朱允炆正式即位,改年号为建文。朱允炆即位之后,一反明太祖做法,推行一系列新政。首先是重德省刑,锐意文治,崇尚礼教。同时又选派廷臣二十四人为采访使,分巡天下,观风俗,烛幽隐,兴办利民之事。其次是均免赋役。建文帝在官吏方面也进行了改革,重新更定官制,大力精简机构,革除冗员。建文帝在位四年间,撤消了九个州、三十九个县以及一大批冗官冗吏和税务机构,增加了中央财政收入,减轻了人民的负担。

正当建文帝行新政之际,大明王朝却祸起萧墙。原因是建文帝登基之后,鉴于各地藩王(即他的各位叔父)“拥重兵,多不法”的状况,担心会造成西汉时的七国之乱,采纳了兵部尚书齐泰、太常卿黄子澄的建议,决定削藩。他先后废了周王朱肃、齐王朱福等五王为庶人。

朱棣是朱元璋第四子,富有谋略,英勇善战,在消灭元朝帝国的战争中立有大功,建国后被封燕王,拥重兵驻守北平。朱允炆即位后改制削藩,朱棣不服举兵反抗。经过四年战争,于明建文四年(1402年)六月,朱棣占领南京,自立为帝,史称“靖难之役”。

朱棣进入南京时,皇宫突然起火,朱允炆不知所终。

众说纷纭的建文帝行踪

朱允炆史称建文帝,南明弘光年间追崇为惠宗让皇帝,清乾隆年间,被追谥为恭闵惠皇帝,所以建文帝史又称明惠帝。

建文帝的结局到底怎样,众说纷纭,莫衷一是。

后世学者对他的下落,有两种猜测,其一是朱棣靖难兵入城,朱允炆焚官自亡。另一说法便是出家为僧,四海为家。至于出逃去向,史有三说:下西洋、隐云南、赴绝域。对第一种说法,最不肯相信的人是永乐皇帝朱棣。后一说法,在《明史》诸纪传中都有或详或略的记载。

随着对建文帝出亡研究的深入,现在相信建文帝未自焚而是出亡的人渐多。

那么,既然建文帝有可能逊国出亡,他又去了哪里呢?综合各种资料,有如下几种说法:

逊国为僧,云游四方。有学者根据地方志、遗迹、遗址等资料考证,认为建文帝曾流亡于云南、贵州、四川、湖北、江浙、广东等地。西南数省,留有很多有关建文帝的遗址和传说。

漂洋出海。有传言建文帝泛舟出海,去了南洋,并在某个小岛上过着自食其力的恬然隐居生活。因此引出郑和下西洋是为了寻找建文帝之说。

北京西山说。谷应泰《明史纪事本末》和郑晓《吾学篇》中,记载有正统七年,建文帝因年纪已老,就到广西思恩州官府,自称是建文帝。当地官员上报朝廷,将其送至京师。朝廷派老宦官吴亮前去辨认。后建文帝被迎入宫内,老死于宫中,葬于西山。

江苏吴县说。江苏吴县发现了建文帝出亡时遗留下的一些遗迹、遗物,结合文献资料,有人认为建文帝当年藏于吴县普济寺内。

四川望京寺说。有人认为建文帝在四川平昌佛罗寺躲藏过,并病逝于此,葬于寺后山坡上。

另外,近几年有人自称建文帝后人,献出《让氏家谱》,称建文帝通过地道逃离南京,假扮僧道,云游各地,后隐居于武昌,死后就葬在武昌洪山。

五竹寺透露的建文帝去向

秀峰山上的“夫妻树”

秀峰山上的“夫妻树”

秀峰胜景

秀峰胜景

在连书成提供的一本《创修渭源县志》中,关于五竹寺有这样的记载:“自明亡臣郭节挂锡后,采南山色泽不同竹五种,移植禅院,因自号曰‘五竹僧’。”“建文于夏六月庚申十三日未时,由癸门出,此时愿护驾者二十二人,节其一也。奔窜崎岖,昼伏夜行,历滇南、巴蜀。建文至乐都之瞿坛寺,乃祝发。从者或缁衣礼佛,或黄冠学道,或庸身为奴,分散于河湟狄渭各地。”

近年有学者研究建文帝失踪之谜,提出《创修渭源县志》是诠释建文帝去向的唯一文字史料。

连书成认为,从现有资料分析,在建文帝出逃的早期,即有部分随从分途赴川、贵、云南诸省,假称出逃皇帝,并透露行踪于人,以分朝庭耳目。而建文帝自身,最初隐遁于甘肃,后来远赴青藏。这是史学界未曾注意到的重要线索。

五竹寺主殿

五竹寺主殿

五竹寺虚底单檐长廊

五竹寺虚底单檐长廊

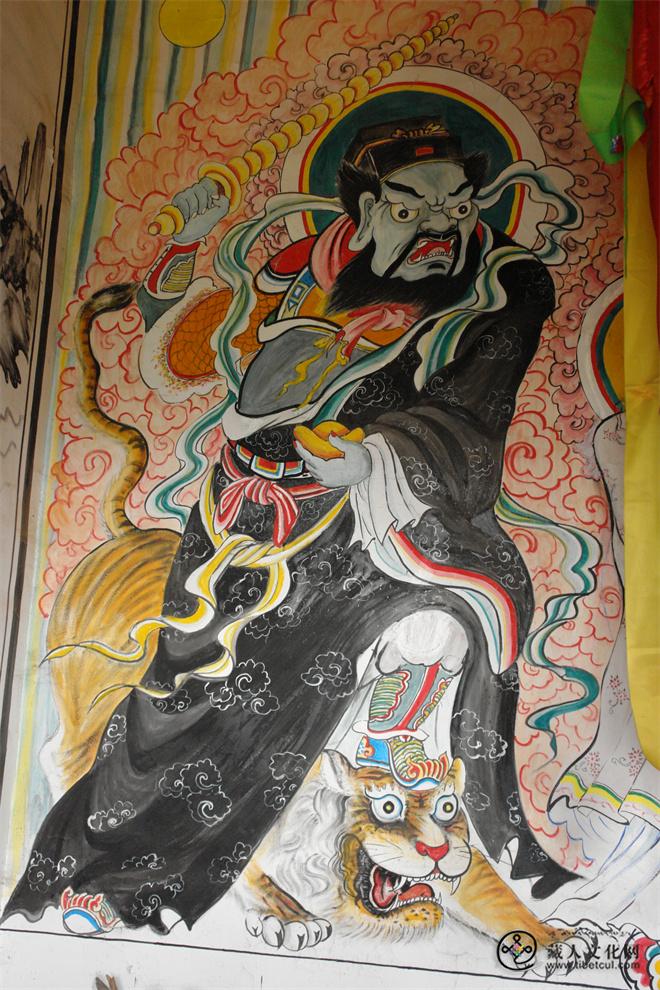

五竹寺内栩栩如生的壁画

五竹寺内栩栩如生的壁画

五竹寺三清殿内的壁画

五竹寺三清殿内的壁画

他说根据渭源历代老人们流传的话题,曾有位弃位出家的皇帝在五竹寺等处栖身。推想传说中的这个皇帝和尚,极可能是落发后的建文皇帝。传说中建文帝及郭节等人来到秀峰山,觉得俊秀安逸,便在此落发为僧,住了下来。郭节曾为寺院移植五色竹,枝干为红、黄、白、绿、蓝五色。据说郭节植五色竹颇有深意:竹者,朱也,郭节对竹如对朱允炆;五彩是古天子之气的象征。

建文帝逃亡之始,从臣有二十二人。按《明史》载,最贴身的近臣九人,是杨应征、叶希贤、程济、冯榷、郭节、宋和、赵天泰、朱景先、王之臣。这最贴身的九人中后来又有几人分途,散在各处,被人们指认出来。只有程济、郭节、宋和、赵天泰等数人以及失踪皇帝,在史书上说不出所以然来。连书成介绍说,在渭原县五竹乡的郭家湾村,如今有郭节的后代一大族,人丁旺盛。郭家湾有个郭家庙,至今供奉五竹和尚,郭氏尊称为远祖。该村世代都有“五竹和尚郭节是吾远祖,明朝曾保过皇上”的说法。

瞿坛寺:出人意料的建文帝归宿

据连书成考证,建文帝隐居渭源,极可能是投托于当年在甘肃封藩的庄肃王朱(木英)。朱(木英)是明太祖朱元璋第十四子,其时拥兵五万,坐镇甘陕。他与建文亲系叔侄,年岁相当,早岁相处日久,关系比较融洽。朱允炆登基为帝时,曾打击了许多藩王,唯独对这位小叔父宠信有加。建文元年,即将肃王从甘州内徙今兰州城就藩。有这层关系,投靠朱(木英)庇护大有可能。另外,永乐年间,建文为僧失踪,朱(木英)却在渭、陇、兰诸处山林胜地大修佛寺,声称是为洪武先皇及其母荐阴福,是否实际是为朱允炆修建栖身隐藏的处所呢?

庄肃王朱(木英)在永乐六年之后,受明成祖朱棣猜忌,多次受排挤处罚,与明成祖朱棣兄弟间始终箕豆相煎。托庇为僧的建文和尚,也自难以安身。这可能是建文帝后来离甘赴青海至乐都藏传佛寺瞿坛寺的主要原因。

建文皇帝与藏传佛教黄教的兴起,也有甚深渊源。因他在位之时的支持,黄教在青藏地区的宗教统治地位得以确立。危难之时,藏地接纳他避难匿身,也不是没有可能。

由此而言,朱允炆避走西南各地,传言虽广,但可信度并不强。连书成认为,很可能是随臣们在分途后故意释放的烟雾。而建文帝自己却西隐渭源,托靠肃王,最后远遁青海入藏地匿身。

后世文人曾附会传说一个故事,说建文皇帝在做皇太孙时曾对过爷爷朱元璋一句联语。朱元璋上联是“风吹马尾千条线”,皇太孙下联是“雨打羊毛一片膻”。所谓“羊毛一片膻”,极可能是知情者以对联故事暗自隐喻建文帝下落与西部牧区有关。

连书成感慨说:传语多情,青山无言,当年南京奉先殿上一把烈火,给历史留下了许多传说,一片疑云。现在我们只能从冗繁的史料中翻拣一些零碎片段,在古老传说里探寻建文帝的蛛丝马迹。