摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:格萨尔王传是人类文明的宝贵财富。要做好格萨尔王传的保护传承弘扬,一要解决好对史诗产生特定历史阶段、对历史真实与艺术真实、对活态史诗跨年代跨地域传唱驳杂现象、对现代观念与史诗既有思想冲突、对史诗价值的单一性简单化等五个基础认识问题;二要把握好格萨尔的空间基础、时间基础、内涵基础、形式基础、价值基础等五个基础定位问题;三要解决好当下保护传承弘扬所要突出的重点,即保护传承弘扬格萨尔恢宏的精神价值、格萨尔文化,要突出解决保护传承弘扬格萨尔的系统论问题,保护好格萨尔艺人这一史诗基本的承载者、体现者,进一步完善格萨尔学科体系建设。

关键词:史诗;格萨尔;价值;传承

英雄史诗是原始文明诞育的,有什么样的原始文明就有什么样的英雄史诗。被称为西方文明起点的古希腊文明是在多元文化或者多异质文明融合中形成并发展的。克里特人、迈锡尼人,不同的历史阶段有不同的民族和族群在那里生存发展。诞育格萨尔史诗的思想基础应是与部落社会共同走向民族、国家政权时期的史前信仰,即以大自然崇拜为基础的精神文化意识形态。保护传承和弘扬格萨尔史诗,要解决好基本认识、基础定位问题,使人民的格萨尔以活态的形式鲜亮而壮美地活跃于人民的生活之中。

一、格萨尔史诗的基本认识

(一)对史诗产生的特定历史阶段的认识

作为一个特有名词,“英雄史诗”假如没有它的概念的规定性,对其理解就会五花八门。英雄史诗产生于英雄时代,脱离了英雄时代,这些故事就不是英雄史诗(主体是不可漂移的)。环境、时代和以私有制观念推动的民族和国家政权雏形的交合形成英雄的思想、信仰、行为、社会关系、奋斗目标,这是根本。

原始社会末期、奴隶制社会早期的那些英雄时代的英雄们,大多是以军事首领的面貌存在,因为在当时的条件下,一个部落或一个城邦要维护自己的生存与利益,首先要有自己强有力英雄的保护,这位英雄既是优秀的指挥员,也是勇敢的战士,与其他部落成员并没有太多身份上的差距,而他们努力的一切都是为了部落共同的利益,共同打击侵犯者,以免使自己成为对手的奴隶,因为成为奴隶就意味着丧失一切。相应的偷盗货物、使用奴隶是一种合情、合理、众所共有的行为。在缺少金钱观念的经济体制下,奴隶和偷来的货物就是具体的财富。阶级刚刚出现,人群开始分化,但旧有的原始公有制的思想还在风行。一直到近代,涉藏地区的一些草原上还遗留着这种以抢劫为荣的风俗,就如同血亲复仇一样神圣。

失去了特定历史阶段这个前提,让史诗的英雄置身纯粹的奴隶时代和封建专制时代,便脱离了英雄时代的特定性,也意味着这个英雄已不是特定时代的那个“英雄”,而是别的时代,与“英雄时代”没有关系的“英雄”了——英雄辈辈有、时代不一样,不一样的时代使他们承载着不同的文化思想和观念。

(二)对历史真实与艺术真实(文学真实)的认识

汤因比在《历史研究》中专列“英难时代”部分,分两章阐述史诗问题。其中的一些观点是值得商榷的,但他所讲的史诗的文学性问题,显然是符合基本原理的:“‘英雄’史诗对英雄的描写,从他的性格和行动变成了史诗主题那一刻,就开始脱离了他的真实历史。实际上,天才诗人写的艺术作品越精美,史诗人物和情节就可能越远离历史人物和事件的原型。”为什么在这一问题上,不少人陷于真实或者非真实的争论,甚至纠缠其中难以自拔,就是因为对所研究的主体没有进行科学定位。

就是因为“忘记了那些作者生活在蛮族军事部落而不是生活在文明社会,他们是诗人而不是历史学家。因此历史学家犯了一个极大的非历史错误。实际根本上没有理由认为‘英雄’史诗的作者们关心的是历史真实,或者说他们想给后人留下关于自己时代的准确记录。条顿史诗缄口不谈克洛维和罗马,既不是任意胡来,也不是有意回避,而是因为诗人们需要适合自己创作的主题,从他们的观点看,罗马和克洛维都是不合适的题材。他们根本没有想过事实与虚构的区分,因为真实的标准与他们的艺术创作无关。他们的眼睛只盯着可以发挥自己艺术才能的题材,他们的才能只用于如何以惊人的方式来表现选定的主题。”英雄史诗是文学,不是历史故事;是文学就有创造,而非固守真实;将史诗列入民间文学范畴同样有其合理性,因为演唱史诗的多是民间艺人,民间艺人的传唱自然存在着传唱中的变化——或增或减、或合或分、或推陈出新、或独树一帜——有他们自由发挥的空间。同样,史诗不是史学著作,史学要求无一字无来历,要科学合理、论证严密,而文学则可以虚构情节;史学讲究既不夸大也不缩小,而文学必须经过艺术塑造——需要夸大就夸大,需要缩小就缩小。忘记了这一点,我们的史诗研究就会进入死胡同、牛角尖。

(三)对活态史诗跨年代、跨地域传唱形成的驳杂现象的认识

或许这是只有藏族史诗格萨尔王传才有的现象:一部史诗从形成、传唱,不断充实发展20多个世纪,经无数岁月、经无数人与事。纵向,不用科学理论方法难以廓清、定位,合理归类;横向,经无数地区,在卫藏、安多、康巴等数百万平方公里的土地上回荡,经过无数地域文化的荡涤冲刷,不辩证析离、多学科运通判断,难以准确把握、客观认识;同样,不按既定的专业认知解决这一横向纵向坐标的基础问题,我们同样难以解决其中的诸多问题。不同方面、不同领域、不同层次的不同声音杂陈,且时而观点对立、认识相左,便是这种状态的写照。

学术研究及其考察必须从自己研究考察的具体对象的实际出发,假如我们脱离了格萨尔存在发展的历史、文化、宗教、风俗、特定环境等实际,就无法定位,无法推进研究的深入开展。除了理论和基本方法的认知,套用任何一类有关史诗的理论和方法或许都解决不了藏族长篇英雄史诗格萨尔王传的具体问题。建立格萨尔学学科体系的要义也在于此。

(四)对现代观念与史诗既有思想冲突的认识

现代性的认识解释是我们认识解释史诗现代意义作用的重要方面,但是纯粹的以现代理念观照史诗同样容易进入研究误区,认为史诗反映的生活已大异于今、一无所用,研究视角和读者的体味共鸣相隔而非相向、相融而行。实际不是这样,每个时代有每个时代的需要,每个时代有每个时代的角度,今天你需要的东西并不代表着你明天也需要,今天你不需要的东西也不代表着你明天也不需要。现代观念往往引领着现实的需求,这个需求往往是十分实际的、功利的、即时的,甚至是兴起一时的风潮需求,随波逐流,就会遗害后世。

在希腊奴隶的价格等于一头毛驴,因而有两头牲畜的小农可以买一两名奴隶,大量的奴隶用于农业、手工业、工商运输业、矿山等生产领域,他们也充当厨师、舞女、乐师;国有的奴隶可以用于胥吏、警察、狱卒或者管理档案的文书等。可以租用奴隶,一些大的奴隶主拥有上千的奴隶。主人对奴隶可以任意处罚。

在《伊里亚特》这部史诗中,特洛伊的英雄赫克托尔对妻子安德洛玛说,他对自己在这场战争中不可避免的死亡并不感到恐惧,反倒担心妻子和孩子变成别国的奴隶。在荷马史诗中,在许多这样令人心碎的篇章,埃斯为罗斯和一些作家沦为奴隶的悲剧也深感悲哀。换句话说,人们曾经期待从这些伟大作品中看到对奴隶富于想象的同情,但是,这些作品并没有出现,甚至见不到奴隶们对暴行进行理性反抗的字样。那么这只有一种解释:对于希腊和罗马人来说,宣判奴隶有罪与宣判死刑一样,毫无意义,没有一个作家认为保护奴隶是必要的,哲学家亚里士多德曾经把奴隶当成野蛮人来对待,他很清楚,这些人跟希腊人不一样,他们生来就是奴隶。在希腊的战争中,很多囚徒沦为奴隶,大量战败城邦的妇女和儿童被雅典人和其他愤怒的对手卖为奴隶。在萨摩斯、提洛岛和雅典等地,都有大规模的奴隶市场。在今人的观念中,奴隶的存在是不人道、不正常的,而在“英雄时代”——在希腊、罗马人那里这是正常的应该的合道义的。这就是观念在不同时代的差别,是时代的合理性。

(五)对史诗价值的单一性、简单化的认识

藏族长篇英雄史诗格萨尔王传之所以被称为藏民族的百科全书或古代文化的历史长卷,是因为其价值体现在多领域、多层次、多范畴。我们习惯于用政治角度看问题,这是好的,也是必须的。但是只用一个角度、一个学科来评价、认识一部史诗显然是不够的。史诗在历史学、语言学、社会学、文化学、宗教学、民族学、军事学、哲学、文学、民俗学、思维科学等诸多的学科方面都有不估量的价值和意义,尤其是对一个民族精神的塑造和滋养是全方位的,是不可或缺的。假如只是一个角度、一个方面的评价,说明你还没有真正理解格萨尔王传的恢宏意义和伟大价值。就如同一泓溪水,开澡堂的认为它可以用来洗澡,开茶馆的认为它可以拿来泡茶,从事农业的认为可以灌溉庄稼,而它的作用、价值并不只是这些,它可以湿润空气,给周围的动植物提供水分和养料,等等。单一性和简单化是一种思维习惯,但是这一思维习惯体现在一些具体的人和事上,就会走向反面,给一种文化甚至给社会带来困扰和灾难。因为单一性、简单化在某种环境下已经是狭隘性、片面性甚至极端化的代名词。在文化领域,它无一不是顽固己见、无视差异,损害文化多样性、丰富性的祸端。

我们称《格萨尔王传》为“藏族长篇说唱体英雄史诗”,包含着对《格萨尔王传》的基本定名、定性、定位。任何文学作品都脱离不了具体的语言、文化、环境和人——母体——合乎孕育一个作品生命的全部要求。“藏族”是其民族属性,即这部史诗是藏民族创造、诞育的;“长篇”是其规模——作品超百万行、数千多万字,作为活态史诗,随着艺人的不断出现,还在拉长;“说唱体”是其形式属性,即既有韵文又有散文——一种韵白相间的文体——这是文本的呈现样式,实质上,韵文是实际生活中唱的部分,散文是讲(说)的部分,或者说韵散结合是书面表现形式,是讲(说)唱的记录;“英雄史诗”是说它不是一般的诗、一般意义上所说的“史诗”,也不是一般的传奇、故事、神话传说,它是一个带有规定性的表述,这种形式只能出现于一个民族的英雄时代——原始社会末期、奴隶社会早期的那个特定年代。这些归属和概括牵动的是一系列基本的问题,有些已经解决、有些正在探讨,有些甚至尚未涉及或涉及不多,因而缺乏规范的表述。历史事实是它的硬核,而硬核要在作品中寻找。

二、格萨尔史诗的基础(定位)

尽管层次范畴等不同,基本定位问题解决的是研究和学科建设中的基础问题。没有基本定位的研究可能脱离科学性和合理性。“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”历史的存在决定着历史的意识。历史的事实不能随意“打扮”,历史的意识也不能随意歪曲;随意,不但会伤害历史,也会丑化自己。

(一)空间基础

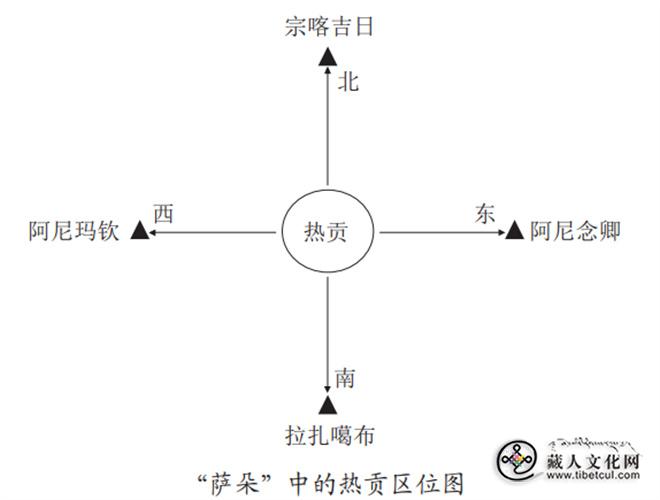

格萨尔诞生于青藏高原,藏文明是青藏高原的高海拔文明,高海拔是形成这一特殊文明形式的根本。青藏高原是它存在的宽度和长度,高海拔是它存在的高度和深度。

地理学意义上的青藏高原是藏族人民4000年来繁衍生息、艰难发展的自然空间基础。中国有青藏、内蒙古、云贵、黄土四大高原。内蒙古高原约34平方公里,海拔为1000—1400米;云贵高原约50万平方公里,海拔1000—2000米;黄土高原约30万平方公里,海拔800—2500米;青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,东西长约2800公里,南北宽约300—1500公里,总面积约250万平方公里(一说258平方公里),海拔3000—6000米。其范围,南起喜马拉雅山脉南缘,北至昆仑山、阿尔金山和祁连山北缘,西部为帕米尔高原和喀喇昆仑山脉,东及东北部与秦岭山脉西段和黄土高原相接,介于北纬26°00′—39°47′,东经73°19′—104°47′之间。地形上可分为:A藏北高原、藏南谷地、柴达木盆地、祁连山地、青海高原和川藏高山峡谷区等6个部分,包括中国西藏全部和青海、新疆、甘肃、四川、云南的部分;B不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分或全部。

从学科意义上看,了解地理学意义的青藏高原非常重要。地理学意义上的青藏高原决定了它基本的地貌特点、气候特点、物产特点、地质特点、资源禀赋等,形成了青藏高原的质的规定性,其作为一个特殊的自然共同体的存在。

文化学或人文科学意义上的青藏高原在漫长的历史发展中形成了以高海拔为特点的雪域文明,这是藏文明成长的人文空间基础。历史地看,青藏高原上的“特色文化”之一就是藏族文化,或者说是以藏族文化为主体的多民族文化。藏民族是青藏高原的古老居民,至少自4000年前其先民一直繁衍生息于这一片土地。古羌与现之藏族有直接关系,与早期华夏民族的形成同样有着直接关系,随着汉藏语系假说研究的深化,这一问题的研究也得到不断深入。

本教对祆教“二元论”的吸收,是早期“藏人”与波斯(阿富汗等)交往交流的结果,印度、巴基斯坦的高海拔地区在唐时曾是吐蕃的一部分,至今有相当数量被融合或未被融合的“藏人”存在,不丹、尼泊尔曾作为吐蕃政权的臣属存在(当时赞普以拉萨为夏都,加德满都为冬都)。目前指西藏自治区、10个藏族自治州、2个藏族自治县、若干藏族乡,这些藏族自治地方也均在这个“重要保护地”内。这些大致的区域形成了藏文化存在的文化空间。

清楚地域及历史发展中的相互关系,有利于我们更准确地把握研究对象。青藏高原的高海拔文明,丰富了中国作为一个统一的多民族国家文明的繁荣发展。多个世纪来,“藏学热”经久不衰,藏文化在200多个国家和地区均有程度不同的研究和传播,藏学不但是20世纪的显学,同样也是21世纪的显学。格萨尔是这一显学中的显学,有着极其广阔的学术空间。格萨尔的故乡在青藏高原,有关格萨尔的诸多问题也只有在青藏高原上才能找到答案。环境是文化成长的基础,具体环境中的人创造着具体环境的文化,人的环境存在决定了文化的环境特点。

随着藏文化的辐射和对藏传佛教的传播,蒙古族、土族、纳西族、白族、裕固族、门巴族、珞巴族、普米族等诸多民族,也开始有对格萨尔史诗的传唱,形成格萨尔不同的支流。青藏高原以藏文明为主体的高海拔文明类型涉及到的国内区域和国外区域基本上是这一特色文明长期发展传播的地方。格萨尔的传播基本与这一区域相吻合。

(二)时间基础

格萨尔经历的四期发展,大体与藏族文化的历史分期——史前信仰、本教文化、藏传佛教文化、藏族社会主义新文化四大阶段相一致。

1.产生期。故事单纯,产生于部落战争,崇尚雄强、力量,以泛灵崇拜为特点;时间:原始社会末期,奴隶制社会早期。这个时间的特定性告诉我们,作为史诗的存在,既是一个民族史前文化孕育的结果,也是孕育一个民族文化的基础,既是史前文化母体的成果,也是这个民族文化母体的重要组成部分和基因性存在,长久地哺育这个民族文化的成长。忘记了这一点就看不到史诗作为这个民族文化的基础性、基因性存在。解决源头问题就是解决根本问题。以前由于对藏民族产生、来源及时间判断上出现的问题,套用一些理论,用一些臆断,以为一个民族落后,其历史必然短暂,青藏高原尤其是西藏高原是“不毛之地”,不可能有人类更多更长的生活实践,轻率地将藏族的历史表述限定于公元七世纪松赞干布存在的那个年代,并不断追求其“突然兴起”的原因,且将其定为藏族社会进入奴隶制社会的开始,掩盖和混淆了许多历史的真实。新的考古发现不断地拓展了这方面的认识。

2.发展期。历史是个发展的过程,这个过程意味着,不但是物质的经济的发展,也意味着文化的精神的发展。格萨尔史诗作为“诗”的存在——文学的存在,作为活态史诗的存在,要吸收它所经历的一切历史成果——只不过是由于艺人的存在而进行有选择的吸收,因此史诗中出现本教文化阶段的诸多现象也便是自然的甚至是必然的事。因为,发展本身就意味着吸收,进而逐步进入格萨尔故事的定型和模式化过程。本教时期哲学思想上的二元论特点的进入,以及后期大量的佛教内容(义理、人物、仪轨、风俗等)的进入都是如此。

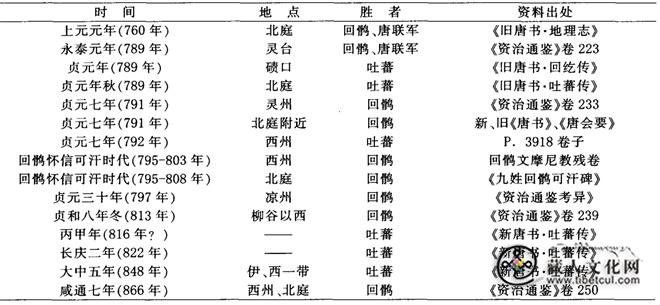

3.膨胀期。聂赤赞普开启的吐蕃王朝是个不断开疆拓土、兼并发展的王朝,尤其是进入兴盛时期(公元七世纪至九世纪中叶)后,其疆域辽阔,征服的地域、部落、民族等也不断增多。这些战事,作为民族历程的一部分自然地进入史诗格萨尔之中,并形成格萨尔故事的框架和模式。

4.衰落期。从形式看,艺人的存在意味着讲唱的活态史诗的存在,说明格萨尔仍然处于发展传播期,甚至这些年发现的艺人中也有不少讲唱者有新的说部和艺人自身的新创造。这是可贵的,也是可喜的。格萨尔走过了合乎自身规律的历程,由于落后的牧业经济形式所决定(千百年来稳定的甚至是超稳定的自给自足的自然经济形态的贯通),生产力的发展对史诗的影响是很小的,而社会文化变迁导致的格萨尔思想内涵的变化是巨大的——从史前信仰到本教文化、藏传佛教文化的过渡同样是波澜壮阔的。而现在的格萨尔遇到了新的难以逾越的问题,即发展的社会环境,城市化、信息化、全球化等的凶猛推进,使格萨尔存在的牧业社会、草原文明和长期存在的部落制度、生产生活方式发生了巨大变化,格萨尔存在的环境开始动摇,生存艰难的警钟业已敲响。像无数的事物一样,衰落是从环境的“恶化”开始的,而这个“恶化”是世界大势,不可阻挡。

史诗是个历史范畴,时间问题的核心是确定史诗的源头,即产生的时间。但涉及的是私有制和奴隶社会的开启,即原始社会解体、奴隶社会建立之中的那个特定阶段——英雄时代。这是一个纯自然状态下的形成过程,形成后的发展同样是自然的过程,没有人民的自然承载,这一切是难以为继的。

作为活态史诗,格萨尔史诗当然要经历藏族社会文化发展的整个历史过程。现在的史诗是浸染了不同时代、不同地区、不同艺人特点的史诗,是经过了历代的艺人从体系结构等方面系统化、规范化了史诗。因此,突破这些体系、结构、规范看史诗并不那么容易,经济社会发展、宗教更易、文化演变,既有积累、也有耗散,既有解构,也有建构,不悉心研琢,难以甄别析离,见其真实面貌;因而也难以从意识、行为、文化、制度、时代等层面归位、定位。

史诗有大量这样的材料,但从单一学科难以解决这些问题。

马克思在《<政治经济学>序言》中说:“无论哪种社会形态,在他们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是不会消灭的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前是决不会出现的。”原始公社的解体,即从一个没有阶级没有剥削的社会,过渡到有剥削压迫的阶级社会,必然要有一个社会发育的过程,一个正常发展的民族都要经历的过程。奴隶制时代以奴隶的出现为特征,最初的奴隶是部落兼并的产物,那些因部落战争被俘的人,成为另一个部落——新的主人随意交换处置、役使的私产。藏民族的这个时间的起点不晚于聂赤赞普所处的那个时代(前6—前3世纪)。尽管这个时间还有讨论,但象雄王朝的出现似乎早于雅砻王朝。从血亲部落到地缘部落,再到地缘部落联盟,从相关汉文典籍分析,从部落联盟走向邦国的时间公元前10世纪就应存在。敦煌文献:“于地方城邑,各有四蕃,有悉勃野赞普德乌王托杰,各自分离,有说属于十二小邦,有说不是。”已进入奴隶制或封建制的十二邦国、四十邦国都不可能一天形成。因为作为“英雄时代”是早于这个时代的。

私有制、阶级和阶级专政的工具国家的产生是一个特定的社会现象,是一历史范畴,在一定条件下产生,也在一定的条件下消亡。英雄史诗反映的是英雄时代,“英雄时代”作为历史的一部分而存在,作为一个特定的概念存在。因而格萨尔史诗的产生,要具备两个基本条件:

其一,是从原始社会向阶级社会过渡的军事民主制度。摩尔根在《古代社会》中说:“在低级野蛮社会,是一权政府,即酋长会议;在中级野蛮社会,是两权政府,即酋长会议和军事指挥官;在高级野蛮社会,是三权政府,即酋长会议、人民大会和军事指挥官。”传世经典、普遍的部落社会及其遗存,藏族在这方面有十分丰富的资料,能够充分地说明这一点,有牧区生活经历的同志更容易体味这一点。军事民主制度是向阶级社会过渡的那个英雄时代的重要特点,因而,对于研究格萨尔是不可回避,也是不可或缺的环节。自然,我们说的是“高级野蛮社会”的军事民主制度。

一是这种制度依存的基础是部落。与部落形态相对应的是泛灵论(大自然崇拜)为基础的原始精神形态。组织形态上的岭国是长系、中系、幼系三个有血亲关系的部落。这三个部落,一方面各自独立,另一方面又互相联系、形成一体;平时分散经营、各行其事,但一有战事、要事则召集部落会议统一意志、统一号令、统一行动。大大小小的部落有自己部落的神,神的类型大体上反映着部落的类型,神的关系也反映着部落的关系。部落(牧业、草原)社会有着丰厚、独特而珍贵的文明积淀——这一点被许多人疏忽了。

二是“在这种制度下,人民是自由的,政治的精神(这是最关紧要的问题)是民主的”。——这是与奴隶制和封建制有着根本区别的方面。战事、重大部落行动不是首领拍板或者频布诏令,而是通过部落联盟会议决定。总管王绒擦叉根既是幼系的首领,又是整个部落联盟议事会议的主持人,通过民主形式决定部落事务。

三是由于原始公社的崩溃和私有制的兴起,此时的战争,是为了掠夺牲畜、财富、人口、土地,后世的人虽然赋予它正义和文明的光环,但此时的战争大多无所谓正义和非正义,你去掠夺别人,别人也伺机掠夺你;你要防止别人掠夺,别人也要防止你的掠夺。

四是军事首领起着十分重要的作用,既要保护本部落的财产,也要猎取别的部落的财富。因而,他既要强壮、勇敢,是拼杀疆场的勇士,也是号令将士、派兵布阵、善于指挥作战的将帅。但“他们的权力很小,必须以自己的榜样来影响别人”,他们靠自己的能力和奉献赢得部落的信任,靠选举而不是靠出身和关系获得权力,部落会议可以决定他们的任命和罢免。

五是战争成为民族生活的常态,即恩格斯所说的“战争及进行战争的组织现在已成为民族生活的正常”。劫掠成为正常的营生,战争自然成为生活的一部分。这也是这个特定历史阶段的重要特点。如此也加重了军事首领的份量,随着荣立功勋的增多,其权力、影响力,在民众中的权威性也在不断扩大,这也是一些军事首长后来成为严酷的奴隶主和统治者的一个根本原因。格萨尔中充分地展示了这一点,有些是有理由的,有些是无理由的,有些理由也十分勉强,甚至一些理由是后世艺人的即时美化。

如同中国长期的封建社会中对早期历史的封建性改造,把尧舜禹等传说中的人物,实际的华夏军事部落的二头政长,描绘成封建帝王,在格萨尔王传的传播和研究中,也严重地存在着这种现实主义的解读,即将原始公社解体和奴隶制兴起这样一个特定阶段的社会及其人物行为、风俗进行了封建的阶级的甚至现代国家民族层面的解释和误读,使史诗失去了特定历史阶段的特定意义、作用和价值,甚至违背了唯物论和辩证法。

其二,是从原始社会向阶级社会过渡的经济前提。斯大林对封建社会本质有一结论性的意见:“在封建制度下,生产关系的基础是封建主占有生产资料和不完全占有生产工作者,这生产工作者便是封建主虽不能屠杀,但仍可买卖的农奴。”每一种社会制度——原始公社的社会制度、奴隶社会的制度亦然,都有其质的规定性和自身的一些基本特征,同样,作为从一种社会过渡到另一种社会制度的“英雄时代”也自然地有其规定性和它的特征。青藏高原牧业文明——牧业生产生活的基本特点告诉我们,在简单的自然经济条件下,那些被俘的成为奴隶的人,虽然有身份上的界线——可以役使、转卖和随意处置,但不可能让其戴着脚镣手铐放牧,在政治上、经济上没有地位,但较之于一般的管束,仍有相对自由。西藏是松散的自然经济状态下的牧业社会,不是城邦制度;不论是血缘性质的部落,还是地缘性质的部落,同一部落尽管有着阶级的区隔,但至今仍然保留着传统的互助制度这种远古遗风就是例证。

“当然,非经济的强制在巩固农奴制地主的经济权力方面起过作用,但封建制度的基础并不是非经济的强制,而是封建土地所有制。”同样,奴隶社会是奴隶主占有奴隶和生产资料为基础的社会,虽然随着农业、牧业、手工业等的发展,获取财富的能力较之原始公社有了提高,阶级对立使作为统治者的奴隶主要不断应对奴隶对压迫剥削的反抗,以争取人生自由。“英雄时代”是由原始的自由民主走向专制、走向“人的异化”,是人由自然共同体走向“异化的共同体”的特定阶段,后世漫长历史的许多源头都从那里开启。如此,我们则可较完整地理解格萨尔及其藏地早期社会的一些现象。

马克思说:“农业劳动(这里包含有单纯采集、狩猎、捕渔、畜牧的劳动)这种自然发生的生产率,是一切剩余劳动的基础;并且,一切劳动,首先原来也是把食物占有和生产作为目的。(同时,动物还代给冷天取暖的兽皮;此外又有可以供人居住的洞穴等等)”其中两层含义是明确的,一是所谓农业劳动的涵盖;二是一切劳动的目的——占有食物和生产。

当第一个私有制的社会制度奴隶社会还没有完全建立,而围绕私有的政治争夺已全面展开,在原始公社部落的公有制经济还在顽强图求生存的时候,一方面是顽强的民主守候,另一方面是强烈的专制追求;一方面是部落利益为中心(集体的公有的利益)的旧传统,另一方面是个人利益为核心的新价值。这是一个新文明的源头,在酝酿着以私有制为基础成熟的经济社会形态、民族形态、国家形态、信仰和意识形态、新的生产生活方式的出现,不同的人群将以民族共同体、国家共同体、信仰共同体、文化共同体、经济共同体的形式存在,以应对不同的共同体之间强烈的冲突。人群的类聚、土地的区隔、语言的统合、资源和财富的管控,为了生产生活生存,为了维护自身利益的旷世的竞争抗争斗争便开始了!人们为了维护自身利益和生存发展空间的创造和奋斗也便像潮水汹涌澎湃地倾泻于一切有人群的地方。这是一个充满创造的时代,一个生产知识和模式的时代,一个产生源头和起点的时代,人类社会的诸多形式以此为滥觞。这就是格萨尔所反映的特定英雄时代的政治经济基础和基本特点。

马克思说:“欧洲的学者,大半生来是宫廷的奴仆,他们把巴赛勒斯说成是现代意义的国王。”反言之,假如我们将史诗中的“王”当成现代的王去理解,不但史诗的意义荡然无存,史诗研究本身也毫无价值可言了。

(三)内涵基础

任何一个民族的英雄史诗,都有一个前提——诞生并反映特定的“英雄时代”,这是史诗研究的逻辑起点和基本遵循。然而,每一个民族都是具体的,其社会发育的程度不同,进入“英雄时代”的具体时间也有所不同。要解决其内涵就必须回答三个基本问题:

一是藏族社会进入奴隶时代的时间,进而解决格萨尔史诗产生年代的定位问题。

二是格萨尔与藏族历史文化的关系问题,即人文空间的定位问题。历史上藏民族与许多民族你来我往,交往交流、相互浸染,经历了上至先民下至于今的漫长时代。尽管摄取有别,但与周边民族之关系及重大事件成为历史记忆和重要素材,给讲唱格萨尔的艺人们提供了丰富多彩、生机勃勃的创作原料,也打上了不同时代的烙印,变得驳杂多样、异彩纷呈,留下了一连串不能不理解却又难以理解的复合性问题。

三是格萨尔与藏族牧业部落文明的关系问题。

涉及草原牧业文明,也涉及半农半牧区的社会形态,进而随着时代的变化回荡于那些纯粹的农业文明环境。对于空间、时间之定位上文已有初步阐释,格萨尔的内涵定位涉及以下五个问题:

1.牧业文明、部落文化和部落战争是格萨尔史诗产生的土壤和基础,也是基本内容。涉藏地区的农业文明同样源远流长,但牧业文明贯通着藏族社会形成发展的整个历史。这一点与许多文明的形成有着区别,成为判断藏文明形态的一个基础。牧业文明的丰富发展和久久绵长是格萨尔产生、存在、发展及不断传播的重要支撑。

涉藏地区存在着一条广阔而悠长的牧业通道,即从西藏阿里地区、羌塘草原到安多、康区的草原——“山神的马道”。这一通道是天然形成的牧场。藏族及其先民,使用这条通道的历史同样绵长,至少有五六千年历史,也就是在先民进入高原、繁衍生息,并从部落走向邦国、形成民族的那个时代就开始了。这条流动的血脉,历史地、广泛地、神秘而旷日持久地将自己的文明输入支脉和毛细血管,将高海拔的基因输送到每一个居于高海拔的居民;世界上没有一个民族的文明在千百年来,在思想理念、情感认知、生产生活方式、饮食、风俗、习惯等方方面面如此高度谐和统一。因而,格萨尔也在这广袤的土地上自由荡漾,成为最优美、最动人、最精彩的乐章。

2.自然形成的互补循环。这是以牧业文明、部落文化、草原形态为基础孕育青藏高原高海拔文明的最初最广阔、最基础的舞台,也是最稳固的舞台。农业和牧业成为两极,对应互补中发展,进而形成了农多趋边、趋暖、趋低,而牧则上下贯通(方向上的大致东西贯通),遇边而止,遇低而返,形成民族、语言、风俗、信仰、生产生活方式的相互激荡和内部循环统合。虽然,其中也有特例,但总体如此。互补是农业对牧业的支撑,也是牧业对农业的补充,更重要的是它框定了以这一经济模式为基础的文化模式,使格萨尔在这样一个牧业社会的平台上,在这样一个与牧业息息相关的农业社会的基础上,以其英雄与理念为圭臬,广受欢迎,经久不衰。

3.双向激荡形成文化的性格。农牧互动首先是一种经济行为,进而才是文化关系,有远近之别,疏密之分。实际上,历史的涉藏地区也大量存在着半农半牧、亦农亦牧的社会经济形态,起着对于高海拔文明阶梯性传承的重要支撑作用,故而成为这一文明的重要一环。从涉藏地区的整体看,似乎没有绝对脱离农业的牧业,也似乎没有绝对脱离牧业的农业。从一些文化现象看,互通有无是正常状态,在此基础上看藏族的文明承载和传承方式,其一,牧区多以口传、具体行为多代以示范、潜移默化——丰富多彩、珍贵无比的口头文学(故事、笑话、格言、传说、颂词等);琳琅满目的仪式、仪轨——涉及社会方方面面,都在以应对全方位的生产生活需求的方式承载和传承。许多涉及具体操作的——带有文化制度特点的民间风俗(祭祀、婚礼、葬仪、成人礼仪等)同样也是靠通过日常生产生活的方式承载、传承。其二,文字形成后,尤其是藏传佛教形成后,农业区多以文字、学校(寺院)教育、依从法律文书、阅读图书——使许多仪轨通过统一的文本来实现。其中寺院承担了许多的文化职能,僧人成了自然的文化人。以佛教为代表的典籍文化和与格萨尔为代表的民间文化双向激荡成为藏族社会的一个独特文化现象,进而造就了藏族文化的性格特征——文以礼备、武逐雄强、柔之极温、刚呈激烈,易走两极。

4.草原是基本背景,牧业和部落形态是产生《格萨尔王传》这一史诗的社会基础,没有牧业的部落草原文明,就没有《格萨尔王传》;英雄时代和部落战争是产生这一史诗的时代基础,没有这一特定的历史时期,没有发生在草原上的部落战争,也不会有《格萨尔王传》。《格萨尔王传》诞生于这两个基础,发展于这两个基础。

第一个基础反映的是物质和经济基础——部落社会的物质创造。因而,格萨尔所反映的意识形态是承前启后的,即既有强烈的维护其原始公有制意识形态的思想,也具有强烈的追求物质利益的一面。这是一个公在破、私将立,或者公在守、私在进的特殊阶段。

第二个基础反映的是史诗这一特定类型的文学体裁产生的特定时代的规定性。没有部落(部落联盟、邦国)战争,就没有“英雄”施展才华的舞台,同时,没有“英雄”就没有那个从部落(部落联盟、邦国)这一特定时代走向国家形态的桥梁。民族出现了,类文化出现了,且进入了长期稳定发展的时期——从原始的文化、人性因素、经验、行为的传承,有了文化之母——人类的民族的丰富性和统一性也由此展开,即一个人类文化、文明的多元生发、蓬勃发展历史的开启,那些原始的、氏族的、文化的脉续和诸多要素都进入了特定民族的文化洪流中,且作为最为基础的元素存在。它反映的是战争性质的变化,也是“英雄”性质的变化,是思想形态的变化,也是思想意识的进步——私有制在原始公社朴素的公有制襁褓中的呱呱坠地,人类告别了童年,从组织、行为、文化、风俗以及发展的趋向等方面发生着深刻的变化,物质在丰富,手段在进步,平等被打破,以私欲为核心的价值观像洪水一样灌入家庭、灌入民族、灌入国家,灌入每一个人的心灵,从个人利益到民族利益、到国家利益的角逐开始了,人类进入私有制历史的新纪元,进入了发展,也进入了“异化”的苦难。

“山神的马道”提供了《格萨尔王传》作为活态史诗存在的基础——以牧业、草原为背景的部落社会形态。显然,草原、牧业、部落社会形态是其生命之源、立身之所、命脉所在;消失,就意味着它的现实生命养料的终止,将由活态走向纯文本形式——退出历史——活着的人的生活。所以,从事《格萨尔王传》的研究工作,要深刻地了解青藏高原历史上形成的牧业文明、草原文化、部落社会形态。虽然,理论形态的东西有一部分可以从人类学、社会学、文化学科中了解掌握,帐篷、牛羊、马匹、草原、雪山、部落,不进入具体场景,就不会有深切的体味,就体味不到它独特的风韵和价值,也就难以了然“我们从何处来?”之问对生命的意义。

5.主题和内容框架是屡世完善的结果。主题:降妖伏魔,抑强扶弱,打击强梁,扶助弱小,护卫国家,维护和平,使百姓安居乐业。内容框架:

其一,赛马称王。受到叔父超同的谗言迫害,小部落首领之子格萨尔被驱逐出部落,与母亲过着捡牛粪、揉皮子、挖蕨麻、掏地鼠的贫苦生活。15岁赛马称王,与珠牡结为夫妻,开始四处征战的“军王”生涯。这应该是最古老的说部。其二,降伏四魔。首先降伏了四方四魔:鲁赞魔王、霍尔白帐王、姜萨旦王、辛尺女王。这应该是前一基础上的展开。其三,“宗”是规范化的产物。这十八大宗的划分虽有出入,大体一致。才让旺堆的说部:1)玛燮札;2)象雄珍珠宗;3)歇日水晶宗;4)梅岭金宗;5)卡契松石宗;6)雪山丝绸宗;7)朱古兵器宗;8)牟古骡宗;9)扎曰药宗;10)楠铁宝藏宗;11)犀岭金宗;12)雪山水晶宗;13)托曰火宗;14)俄罗铠甲宗;15)汉地茶宗;16)蒙古马宗;17)罗刹女焚尸宗;18)印度经宗。继之有二十八中宗、七十二小宗等——这些“宗”大多讲的是部落间的战争故事,如“卡契松石宗”,主要讲卡契国的赤丹王征服尼泊尔、廓尔喀等国后,发兵侵犯岭国,格萨尔反击侵略,杀死赤丹王,打开其松石库,分散宝贝、财物。但这些“宗”不能与“民族的扩张史”直接挂钩。

(四)形式基础

形式是内容需求的产物,为内容服务,同时受内容制约。形式的生命力,既是与其承载内容的高度融通与适宜,也是应用中的张力、表现力和生命力。没有好的形式,内容的光彩就不能得到充分释放。格萨尔的讲唱形式称“仲”(sgrung),讲述的艺人称“仲肯”(sgrung-mkhan)。显然,格萨尔史诗的存在与“仲”这一形式存在密切关系,假如没有“仲”这一讲唱形式,格萨尔也便失去了形式的支撑,同样无法存在,或者说,它有可能采用别的形式存在。

其一,“仲”这一形式十分古老。对这样一些重要词语的解读中,我们并没有回到最初的历史,而是习惯地沿用了现代人的思维——在众多的研究中这是一堵墙,堵住了许多研究者思考的前路。

从聂赤赞普到拉脱脱日年赞都是由“仲、德乌、本来护持国政”这句话,在成书于1388年的索南坚赞(1312—1375)所著《西藏王统世系明鉴》,成书于1363年的蔡巴贡噶多吉(1309—1364)所著《红史》,成书于1643年的五世达赖(1617—1682)所著《西藏王臣记》,成书于1564年的巴卧祖拉成哇(1504—1566)所著《贤者喜宴》,虽然表述上略有不同,但这些重要史籍均有记载,成为藏族传统的史学共识。而其具体的形式,在早期的古歌、敦煌古藏文文献中都有体现,且贯通于藏族文化史。

历史地看“仲”这一形式的来源和发展,需要多维度的综合分析:从吐蕃历史看,聂赤赞普在世的时间大概在前3—6世纪。这是大致时间,但没有依据的具体没有意义。按照藏族对自己历史的叙述,在此前还存在着神话传说的历史。诸如猕猴变人、玛桑九兄弟、世界形成故事等。

藏族早期所说的“四大氏族”“六大氏族”的产生靠近于邦国史,形成了部落历史的源头文明标帜,具有十分丰富的支系,也有着十分丰富的内容,沿袭于今。自然,格萨尔王传中涉及到的100多个部落,也可在藏族的历史地理中进行稽考,并非空穴来风。

玛桑九部可能是一个拥有九个部落的集团。它与后期存在的部落紧密相关:“玛桑九部,包括玛桑八部及羊仲斯礼玛。玛桑八部是:涅玛桑雅邦杰久、噶尔玛桑佐噶尔杰吉豆南察、年玛桑恩兰藏杰、都玛桑托噶尔杰、协玛桑兑噶南仓、墨玛桑白玛杰吉宁南察、米玛桑嘉措杰吉扎阿古尔、倭玛玛桑顿南察”,《贤者喜宴》的记载与《德乌源流》的这一记载相一致。其重要意义在于它涉及到了吐蕃王朝时期作为著名姓氏存在的涅、噶尔、年、协、倭玛等姓。《德乌源流》(ldevu-chos-vbyung或译为《弟吾宗教源流》)为德乌贤者(1085—1171)所著,成书于12世纪中叶。作为神来供奉的玛桑可能是早期的一个统有九族的首领,属于董氏(ldong),岭国作为董氏的一个分支,格萨尔自然要将其作为祖先来供奉和颂扬。倘若董氏与汉文典籍中所述之“党项”等为不同语言之同一事物之表述,这一历史将会更加漫长。“藏人东行而有羌,而非羌人西行而有藏”,便是依据这些材料的推论。

其二,邦国的形成同样久远。从藏地形成部落联盟和邦国的历史看,在六七世纪见于汉文典籍的苏毗、象雄、白兰、西山八国、女国、吐蕃等的形成的具体时间,显然要早于这一阶段。史无记载,并不等于其不存在。在七八世纪的藏文文献中有更多的部落、部落联盟和邦国存在。后晋之刘昫在《旧唐书·吐蕃传》中载:“吐蕃在长安之西八千里,本汉西羌之地,其种落莫知所出也。”谨慎于吐蕃之来源,此或与唐时《通典》作者杜佑的态度有关:吐蕃“不知有国之所由”。而北宋时欧阳修、宋祁等撰《新唐书·吐蕃传》则盖于一言:“吐蕃本西羌属,盖百有五十种,散处河、湟、江、岷间;有发羌、唐旄等,然未始与中国通。”羌、藏关系之乱或由兹起,认为吐蕃王族鹘提悉勃野“稍并诸羌,据其地。蕃、发声近,故其子孙曰吐蕃,而姓勃窣野。”而若以羌论,炎黄与羌关系深厚,禹出西羌,周亦出于羌;秦发迹于羌,以羌为基础,居现陕甘宁地。秦厉公(前477年—前444年)为秦人所俘后逃脱的无弋爰剑在三河间,教羌人“田畜”“庐落种人依之者益众”“其后世世为豪”。以此推论,此时间距今有两千四五百年历史。实际,无论“三河间”还是当初认为不毛之地西藏之开发、耕作均有四五千年以上的历史,至于先民活动的时间更早。

从涉藏地区经济和社会看,聂赤赞普时期已进入一个农业、牧业、手工业、商业等相对发展的时期。因而我这里所说的形式基础的形成或许有偶然性,但形式的普遍使用,同样是一个民族生产力发展和民族社会在文化精神上不断积累、发展、进步的产物——仲、德乌、本已从民间的一般的形式,走进王廷,成为王廷采用的形式。换言之,王廷在采用这一形式前这一形式不但存在,而且具有深厚的群众基础——为百姓所喜闻乐见,且走向成熟。如此才合乎情理。

其三,综合考察,“仲、德乌、本”是古老的文化形式。从现代学科看,它们中的相当部分属于文学——民间文学形式,但仅从民间文学这一范畴是摄纳不了它全部的文化内容。比如早期的“仲”必然是形式和内容融为一体的,冠之以“仲”,其内涵既有形式也有内容。

历史的“仲”是叙事形式,有两类,一是叙事故事形式;一是叙事诗形式。显然,早期的“仲”作为叙事——给别人讲故事,既要涉及历史故事(即部落史、祖先的创业故事、部落的英雄故事等),有机智人物的智慧故事,寓言故事等。类似于我们今天讲述《麻雀的故事》《说不完的故事》《聂局桑布的故事》《阿克登巴的故事》等。用诗的形式叙事,显然提高了一个层次,需要语言的整理、加工、提炼、润色——增加艺术表现和欣赏的难度。

《格萨尔王传》中的“仲”是二者的结合体,既有叙事故事形式,也有叙事诗形式。讲故事的人称为“仲肯”(sgrung-mkhan)。用故事来教育子弟、教化民众,是许多民族的传统,国内外皆如此。

藏族典籍所谓“以仲德乌本治国”,实际上是用讲故事这种文学形式进行叙事,让人们记住祖先和部落里的先贤们的故事,懂得做人做事的道理,懂得运用智慧的方法,传承本部落本民族的历史文化。将其上升为治理的方式,说明当时对此形式和对此形式涉及内容的重视,让其充分发挥其教化、教育的功能,增进部落和民族的凝聚力和认同感,调节社会矛盾,和谐社会关系。此类似于当今社会宣传教育中文学艺术形式的运用。显然,在当时,这是当权者为了巩固权力,注重思想道德建设和文化传承,引导民族进步,是有一定“文化自觉”的表现。

“德乌”“本”同样可以反证此形式的古老程度,限于篇幅,不再赘述。

内容与形式是一对关系,至今我们可以见到“仲”这一形式是贯通藏族文学史的。同时作为民间文学的格萨尔、作为史著的敦煌卷子和后来的小说形式也借鉴了这一传统形式。仲、德乌、本形成了三者相互引证的关系,在历史的长河中,在藏文明的构建中都发挥了十分重要的作用,格萨尔王传的形成、发展、传播就是最好的证明。

格萨尔的形式集中于“两‘仲’、三要素、一模式”。“两种”即“仲”(sgrung)和“仲肯”(sgrung-mkhan)。“仲”是格萨尔的说唱形式,是格萨尔的形式基础和根本依托;“仲肯”是格萨尔的说唱艺人,既是格萨尔内容的根本载体,也是形式的根本载体,故而,既是内容主体,也是形式主体。没有艺人就没有格萨尔,同样,没有“仲”也没有格萨尔。“仲”是由文学(诗歌)、音乐、演唱三要素构成的,缺一这一史诗的讲唱就无法进行;“宗”(rdzong)是格萨尔说部的基本模式。深刻认识把握格萨尔王传的形式基础问题,既是认识格萨尔光辉存在的一把钥匙,也是传承弘扬格萨尔这一卓越史诗,汲取其精神精华的桥梁。

(五)价值基础

格萨尔有三顶帽子:一是“岭格萨尔王传”(gling-ge-sar-rgyal-povi-sgrung),这是藏民族自己给的;二是“三大史诗之一”,这是国家给的,是习近平总书记点的国家名典;三是“人类非物质文化遗产”,这是联合国教科文组织给的。

这三顶都是金帽子,并构成了文化意义的价值形态:人民是文化的载体,也是主体,在我国这样一个多民族国家,人民是以多民族交往交流交融聚合存在的,因而文化也必然地以民族单元的形式存在。这也是许多多民族国家文化的基本状态。格萨尔王传是藏族文化与生活的一部分,是藏族不可分割的精神家园,人民千年传唱、视为珍宝、如影随形。格萨尔王传是中国的,是中华民族独特的具有标志性的文化财富,受到党和国家的高度重视和全国各族人民的尊重。这也是对习近平总书记提出的“中华文化是各民族文化的集大成”的最好诠释,是我们建设中华民族命运共同体和人类命运共同体的重要基础。格萨尔王传也是世界的,是人类宝贵的非物质文化遗产,得到了联合国的认可,进入世界文化殿堂。因而,保护传承格萨尔就是保护传承中华文化就是保护传承人类文明。这一工作不但有利于民族、有利于国家,也有利于世界,它已经作为人类共同的文化符号而存在。

1.世界最长的史诗。格萨尔作为世界性史诗遗产存在的第一个标志是“最长”,其后面是宏篇巨制、包罗万象、波澜壮阔的藏族历史画卷,没有第二部作品可与之比肩;没有第二部作品对藏族社会,尤其是对藏族的部落社会和牧业文明形态有如此深厚、透辟的描绘;没有第二部作品将藏族早期的生活风俗、精美的语言、生机盎然的精神面貌,呈现得如此丰富、全面、精彩。尊重一个民族的文明就要尊重这种厚重、特有的文化遗产。这不仅仅在它被列入联合国科教文组织的人类历史的文化遗产,而在于人类社会文明特殊而巨大的类存在——青藏高原高海拔文明的特有贡献和特殊价值。用民族的、中国的、世界的不足以说明它的内在价值和分量,无数的奥秘和价值还没有被发现、被破解、被总结。保护格萨尔已不是保护藏族文化、保护中国文化,而是保护活着的人类文明,保护这座东方文化的金字塔、罗浮宫。保护、研究、彰显格萨尔是建设人类命运共同体的中国贡献。

2.活态史诗。是史诗的“活化石”,为人类社会提供了一个认识英雄史诗的直接现实,这就是价值——如同我们看到了活着的恐龙,关键是不仅仅让世界看到它是活的,而且看到它是怎么活着,它在什么样的条件下才能活着;让人们看到一个史诗存在的真实、真相和具体的存在方式,本质上给作为人类文明的存在方式做注脚——一个社会要留住一个特殊的文化形态,就要考虑它存在的环境和生存的方式,就如同熊猫是珍稀动物,你要保证它的存在,就要维护它的生存环境,假如你断了熊猫所喜爱吃的竹子,相应的环境,把它赶到桉树林、松树林、沙蒿林,大概它的生命就维持不了多久,人类再也看不到那个憨态可掬的动物了。

由史诗特定的时代性、作为民间文学传承的变异性所决定,史诗反映的英雄时代也加进了不同时代的内容,在变异中传播,也在变异中丰富,带着不同的时代印记穿越时空,其历史文化价值和意义,同样不可限量。对今人如此,对未来的人更是如此。格萨尔史诗不但是藏族文学的巨无霸,也是世界文学的巨无霸,是中国人民的宝贵财富,也是世界人民的宝贵财富。它是“文化的熊猫”,是人类文明中活着的“飞天恐龙”。

3.藏民族的百科全书。格萨尔提供了藏族文化既定体系和认知系统。它以史诗的样式贯通历史,提供了方方面面的藏族文化知识,尤其是关于藏族部落社会和牧业文明的信息。这在世界文明体系中也是罕见的。

首先,格萨尔是藏族生活的一部分,是藏族精神文化的一部分,至今发挥着文化的基本功能。它所蕴含的丰富思想和文化内涵还在滋养着藏人的心灵。不研究佛教理解不了藏族,不研究格萨尔同样理解不了藏族;藏传佛教以宏大的哲学文化系统极大地提升了藏族的思维能力、文明层次,使藏族创造的辉煌的文化可以给世界提供内涵独特、体系庞大的精神文化借鉴和营养,这也是形成世界“藏学热”的一个主要原因;以反映高海拔文明中藏族部落草原文明为主要特点的宏伟画卷格萨尔王传,蕴含着藏族千古不灭的人文信仰、形象力量和情感力量,像人类灿烂的微笑一样,它是一朵根深叶茂、永不凋谢的精神之花,它与藏传佛教构成了藏族精神的两大具有代表性、模式性、规范性的精神殿堂,成为藏族精神家园的神圣基础。

其次,在具体的生活中,格萨尔作为藏族生活的一部分而存在,作为藏族精神家园的一部分,是不可或缺的藏族的精神食粮,滋养着一代又一代的藏族的心灵。打击强梁、扶助弱小、崇尚英雄、勇敢和献身精神的世俗文化主题与佛教的缘起性空、忍辱无争等出世文化精神形成鲜明对比,且高度融合,相得益彰。慈悲和尚武、忍让和斗争、与世无争与以命相搏在藏族的文化世界里,此消彼涨、如火如荼、激越浩荡于“山神的马道”和经幡飘荡的空域。

藏族的文化性格的形成经过了漫长的历史。问题的核心在史诗之抑恶扬善、打击强梁、扶助弱小,高扬正义和英雄的旗帜,同样深深地整合于宏大的形成系统化、有特色的藏族文化体系之中,形成自己的文化制度、群体的心理需求。人民需要格萨尔,从格萨尔那里完成自己的审美活动,得到安慰、激励、鼓舞和满足,这就是问题的全部。

三、格萨尔的保护、传承与弘扬

保护传承弘扬什么?首先要问问老百姓,老百姓最懂得自己需要什么、不需要什么,自己喜欢什么、不喜欢什么。不符合群众意愿,我们再好的举措也落不到实处。其次,要符合党和国家的方针政策,也就是我们说话办事要有政策法律依据。对于格萨尔这部史诗来说,保护传承弘扬什么是由格萨尔丰富的价值内涵决定的。因而,保护传承弘扬格萨尔已经不是用一句话所能概括、用一个单项的任务所解决了的。作为“中国三大史诗之首”、中国的世界名片,格萨尔已作为中华民族独特有的文化标志存在,作为中华民族的荣耀存在。因此,我们保护传承弘扬也要总结汲取前人的经验和实践成果,符合文化保护传承弘扬的基本规律。

(一)保护传承弘扬格萨尔所蕴含的恢宏精神价值

在漫长的历史进程中,格萨尔以其恢宏隽永的艺术魅力,成为藏族多彩、精美,富有民族性格的精神殿堂,神圣庄严、光华万里、色彩斑斓,具有深刻、广泛、深长的影响力,滋养着这个民族成长,成为人民的精神生活不可或缺的一部分。保护传承弘扬好这些基本的深厚的标志性的文化,才能更好地滋养更多与其相伴而生的文化形式。

格萨尔的精神价值不同程度地代表了人类共同的精神价值,既有其特殊性,也有其一般性,既有其现实性,也有其未来性。主题内涵及其精神价值的普世性是格萨尔最为宝贵的财富,也是我们传承弘扬的核心。

(二)保护传承弘扬格萨尔文化

格萨尔是文化存在,是一个具体的文化内容和文化现象的存在;存在的基础是藏族文化,没有藏族文化就不可能有一个独立的格萨尔史诗文化的存在。因此,藏族文化的整体性与格萨尔史诗是统一内涵,而不是互不相干的文化事象,也就是说,解决好藏族文化的健康发展与解决好格萨尔的传承弘扬是一回事,因而也是格萨尔传承弘扬的基础性工作。人的健康、动物的健康、自然环境的健康构成我们的全健康系统。对于文化也如此,自然界无数惨痛的教训一再告诫我们:维护文化环境、文化生态的健康才是保护文化的根本!

尽管我们知道格萨尔存在的依托是藏族文化,藏族文化不存在,史诗就失去了依托;尽管我们知道牧业形态、部落文化、草原文明是格萨尔故事产生的基础,也是存在发展的基础,假如这一基础没了,格萨尔的“活态存在”的使命也就结束了。唯物辩证法告诉我们:世界上不存在永存的、一陈不变的事物,格萨尔的存在也是如此,它的发展变化消亡也是不可抗拒的。保护传承弘扬的全部意义就在于,尽管我们不能阻止规律的脚步,但我们完全可以迟滞毁灭的到来,用更充分的时间、更先进的手段,全面、完整、科学、准确地搜集整理格萨尔王传的一切资料,使这一世界上最长的史诗、活态的史诗,得到完整的记录和保存,使这一活态的史诗尽量地延长它的生命,得到更为全面的呈现,让更多的人一见这一文明的活化石。这就是我们对人类社会最宝贵的贡献,对人类文明最具色彩的丰富和最具体的维护。

格萨尔是语言艺术的宝库,它丰富多彩的语言运用、卓越神妙的艺术才情、博大精深的思想内涵和穿越时空的巨大历史价值都深藏于浩瀚的语言世界里。“语言是历史的明灯”,假如我们不从语言入手,就很难看到格萨尔的精彩壮阔恢宏,找到历史的归途,隔山打牛,终究看不到山那面真实的风景。这方面许多专家学者都多有讨论,我不再赘述。

如何保护传承弘扬?

1.认识上要解决格萨尔的综合性问题,也就是要解决好思想方法和思维方法问题,要确立科学认识、综合判断、综合把握、综合设计、综合施策的思想理念。综合性是格萨尔的一大特点,解决综合保护传承弘扬问题,就是解决保护传承弘扬的系统论问题。在青藏高原“山神的马道”上浩荡畅行至少2000多年的史诗,既积功于浩瀚博大、气势雄浑的内容,也依赖于与之高度融通、适宜契合的形式的吸引力、表现力、生命力、张力。没有最佳的形式,最神圣内容的光彩就得不到充分施放。

史诗的综合性,不但要解决文字资料的综合性的收集整理问题,也要注重音乐、表演以及目前尚未发现的方面收集整理。科学传承、全面传承,用科学的手段解决传承问题,要解决传承中的智能化、大数据等现代手段的使用。目前的科学基础基本上可以实现复原、再现的传承问题,使这一传承更精准、更具体、更全面。

2.重点之一为是解决艺人(sgrung-mkhan)的问题。普查摸底,确定重点,培养青年,保护使用中发展。艺人是史诗基本的承载者、体现者;考察格萨尔史诗的形式,首先要研究格萨尔艺人,看见了艺人,便可看到格萨尔形式的全貌和根本。史诗毕竟是艺人的创作,是靠艺人的说唱传播于世;艺人始终是个体的,个体是不可取代的。艺人的类型越多,涉及的地域越广泛,说明格萨尔的影响力越普及、越深入,它与藏族社会的关系越紧密。同时,假如雪域高原再也见不到格萨尔艺人的讲唱,那就说明格萨尔停止了它的成长。“活态史诗”是代代传继的活的艺人的存在,他们才是这一远古文化的“大熊猫”、活化石。能养活若干这样的“大熊猫”、活化石,是我们这个时代的光荣,能从这些“大熊猫”、活化石身上提取往古历史文明的风采,同样是这一代人可欲而不可求的幸事。

重点之二为解决格萨尔唱词与音乐保护传承弘扬要并行。格萨尔同样是音乐的宝库。尽管在格萨尔的研究中始终伴随着音乐问题,但由于从事这方面的专业人才进入较少,格萨尔音乐的搜集整理研究开发利用始终处于低迷状态。格萨尔存在着庞大的音乐曲名体系,构成史诗的基本要素,既为我们研究藏族古代音乐提供了借鉴,也是我们可以直接开发利用的宝贵资源。

其三,不断推进格萨尔学科体系和话语体系的建立。一要加大对不同类型的资料搜集整理出版,此次格萨尔史诗百卷译本的出版就是一件值得庆贺的文化盛事;要解决科学资料的千秋使用问题。二要突出学科意识,培养高质量的学术人才。改革开放以来,我们最大的一个成就就是为了应对日益尖锐复杂的国内外斗争和涉藏地区的发展,加大了学科研究的力度和加强了高端人才的培养,逐步地掌握了藏学研究的话语权在不占领学术制高点,就不可能有学术话语权;不重视学科体系建设,不进行系统的人才培养,尤其是高层次人才的培养,就不可能有人才学术品质的提升,产生高质量的研究成果,占领学术制高点。这是一个客观的科学的人人都可以瞧得见、想得清的逻辑关系;这也是几代党和国家领导人高度重视藏学研究、藏学教育的根本所在。

格萨尔王传诞生于中国,这是我们的光荣。国家主席把格萨尔作为国家文化名片频频使用,我们不能让这一光荣的事业失去荣光。

作者简介:丹珠昂奔,中央民族大学教授、博士生导师。研究方向为藏族文化史。

原刊于《青海师范大学学报(社会科学版)》2025年第1期,原文版权归作者及原单位所有,注释略。