摘要:回鹃是维吾尔族与裕固族的祖先。在历史上,回鹘与吐蕃在政治、经济、文化等诸方面发生过密切的联系。在历史上,藏族对裕固族的形成发展产生过深远的影响,今日裕固族中还包含了不少的藏族文化成分。藏族文化的影响在如今的河西回鹘一裕固族身上能够十分明显地得以考证。藏族语言、藏传佛教、民间文学及生活习俗对河西回鹘产生过较大的影响。

关键词:回鹘;藏族文化;裕固族

藏族与维吾尔族是在我国西部地区一个历史文化悠久、人口最多的北方民族。在波澜壮阔的中华历史发展时期中,这两个民族分别创造了丰富多彩的民族文化,为我国历史文化做出了不可磨灭的贡献。在漫长的历史长河中,藏族与维族人民间就有了政治、经济、文化等诸方面的相互影响。维吾尔族与裕固族的先民回鹘和藏族的祖先吐蕃在历史上发生过较为密切的联系。在突厥《却特勤碑》中,很早就提到了“TUBUT”,即“吐蕃”一词。如“……莫离荒原人、中国人、吐蕃人(TUBUT)……这样多的人民前来吊唁,他们是那样名声赫赫的可汗。”1]同样,藏文史书中,很早提到了“Hor”(霍尔)、“yugur(回鹘)”等词。“如《王统世系明》中就有‘(松赞干布之时)东方从汉地(rgva)、木雅(ni_ng)地方输入工艺、历算,南方从印度翻译佛经,西方从索波(sog-po)、尼泊尔地方获得饮食、珍珠等受用,北方从胡人(Hor)、yugur(回鹘)'引进法律及职事制度。总之,征服四方面获得各种受用,成为统治半个南瞻部洲的国王’。”[2]很多学者认为,吐蕃语中的(Hor)指不同的民族,北方的很多部落、族群都称谓霍尔,其中包括突厥、回鹘等,后来指蒙古人等。现在,藏族人将土族称谓霍尔。虽然关于霍尔词源和称谓问题,学术界中存在争论和分歧,但是对(yugur)指为回鹘人的观点没有太大的争议。从藏族和维吾尔族的古老名称来讲,两个民族历史交往时间是相当早的。他们之间的接触、摩擦、冲突、对抗、磨合、联盟和融合等一系列发展变化对这两族的文化产生了深远的影响。对于中华民族大家庭的和谐团结来说,研究二者之间的文化交流关系是一个具有较高学术价值的论题。

一、简述回鹘与吐蕃的历史关系

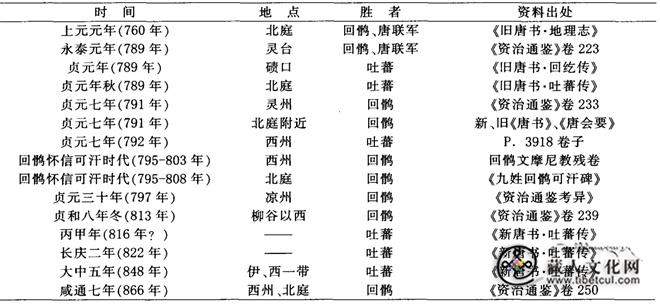

吐蕃是世代居住于青藏高原的一个古代民族。吐蕃王朝在松赞干布执政期间统一了诸羌,开始了开疆拓土的战争。松赞干布吞并了西女国、羊同等地方势力,占领了西藏、西康和青海全部地区,逐渐成为了中国西部地区的强大地方政权。在唐朝时期,强大的吐蕃汗国曾经一度占领过河西走廊一直到新疆哈密一吐鲁番一带。唐朝与回鹘联盟,防御吐蕃军对中原地区军事攻击。据文献考证,吐蕃与回鹘间的战争次数频繁,持续七八十年,其中规模宏大的战争有15次。从某一个角度来讲,战争是促进民族关系的一个有效途径,战争加强了不同民族相互间的认识与了解。在军事上,回鹘与吐蕃军事交锋频繁。

吐蕃与回鹘的战争情况一览表[3]

从表中可见,吐蕃与回鹘间的军事冲突曾经延续了一百年之久。在长期政治、军事接触的前提下,双方相互有了初步的认识与了解,这种关系随着部分回鹘人迁徙河西走廊变得更加密切。公元840年,漠北回鹘汗国因内乱、瘟疫和周围葛逻禄、黠戛斯和吐蕃的联合进攻等种种原因,汗国崩溃,余部四散。回鹘“一支西奔葛逻禄,一支投吐蕃,一支投安西,又有近可汗牙十三部,以特勤乌介为可汗,南下附汉……”[4]据历史文献,在西迁回鹘中,一部分回鹘迁徙到河西走廊,接受了吐蕃人的统治。唐朝沙洲官吏张义潮率兵赶走了吐蕃,占领了沙洲、河西陇右地带。河西回鹘乘机摆脱吐蕃,依附于唐朝。此期间,河西回鹘与吐蕃之间曾经发生过数次战争。后来由于吐蕃内部混乱,吐蕃势力逐渐走向衰落。约10世纪初,河西回鹘建立了甘州回鹘。据载,时有30万回鹘人,分布于沙洲、肃州、甘州、凉州等地,统称河西回鹘。甘州回鹘汗国时期,吐蕃与回鹘保持了稳定而和睦的关系。后来,党项建立的西夏阻断了回鹘与中原的道路,回鹘取道吐蕃控制的甘青地区,继续与中原保持频繁的来往。这说明,吐蕃与回鹘之间存在友好合作关系。但是后来吐蕃王与回鹘王之间的联姻事件因“无聘财”而遭到失败。“既而确厮啰欲取(回鹘)可汗的女儿,无聘财,可汗不许,因此仇敌。”由于双方因此而结下了怨仇,最终军事联盟没有得以成功。西夏李元昊趁机攻打河西走廊,占领了河西各地,甘州回鹘汗国崩溃。同时在甘青地区的吐蕃政权遭到了惨重的打击。河西回鹘分散到沙洲、甘、青、新边界地带。甘州回鹘的一个分支投奔到青唐吐蕃。《宋史》记载“及元昊取西凉府,潘罗支旧部往往归确厮啰,又得回鹘种人数十万。”[5]这“‘数十万’回鹘在历史发展中已融和进了吐蕃人中。”[6]另一部分河西回鹘投宋朝,向河西西南退守,并与瓜洲、沙洲一带的河西回鹘人汇合,在此地游牧。其中一些河西回鹘迁到伊吾、西州(火州)。河西回鹘大致分布于新疆若羌以东、沙洲以西、柴达木盆地以北地区。元代,河西回鹘纳入到蒙古人政权的统治之下,被称为“黄头回纥或回鹘”。他们大规模地接受了藏传佛教,并与吐蕃高僧一起服务于蒙古汗国。明代,由于高昌(西州)受到“伊斯兰教势力的侵扰及内部的相互攻杀,再加上自然灾害等因素,关外诸卫所相继内迁,来到了河西走廊及甘州、肃州南山地带。” [7]这一重大历史事件对裕固族的形成与发展产生了巨大的影响,这一东迁事件,至今仍以传说、民歌和民间叙事诗等形式在裕固族民间中广为流传,如裕固族叙事诗《尧熬尔来自西州哈州》是一个典型的例证。据考证,当今裕固族源有回鹘、蒙古、藏族和汉族等成分[8]。东迁之后,黄头回鹘大规模接触了藏族人,并接受了藏传佛教萨迦派。随着宗教势力的扩大(目前裕固族有景耀寺、康隆寺、长沟寺、慈云寺、转轮寺、红湾寺、莲花寺、明海寺和夹道寺等9座寺庙,明清代,裕固族僧人多达300余人[9],藏族语言、习俗等诸方面的影响,也不断地增强。早在清朝初年,由于宗教的原因,裕固族就已经使用了藏族名字,与藏族人通婚(比如裕固族名人、肃南县创办6所小学的顾嘉堪布七世罗桑青利·嘉木措是藏族与裕固族的儿子,父亲索南彭楚,是藏族,其母东科尔吉儿,裕固族),有裕固族同化于藏族的,也有藏族加入裕固族的现象是十分自然的。国民党曾经实行过强令改易裕固族为藏族的强行同化政策,更使裕固族人口日益减少[10]。1954年成立了肃南裕固族自治县和酒泉黄泥堡裕固族乡,裕固族就已列入了一个独具特色的民族行列之中。然而,裕固族在生产方式、宗教信仰和生活习俗等诸方面保留了回鹘、蒙古、藏族和汉族等各古老民族的深刻影响。

二、裕固族社会文化中的藏族文化

藏族文化对裕固族语言、文学、信仰、服饰和生活习俗等诸方面产生过很大的影响。

首先,藏族语言文学对裕固族语言文学产生过深远的影响。哪个民族有丰富多彩的文化将会对文化基础相对薄弱的民族产生影响。藏族作为一个文化底子深厚的民族,对人口少的裕固族产生影响是毫无疑问的。再说,由于两个民族生活于共同的生活区域,拥有共同的生产方式,藏族语言文学与裕固族语言文学之间交流关系是十分自然的现象。据语言学家考证,很多藏语借词在裕固族外来词中占较大的比例。有学者研究,裕固语中常用的藏语借词共有112个,其中宗教用词71个,在藏语借词中比例最高,日常生活用词有34个,其比例占第二位,动物名词有7个[11]。这一研究结果表明,在裕固语发展过程中,受到了藏族文化强烈的影响。在裕固族文学中,我们随时随处可以看到藏族文化的烙印。裕固族民间故事《珍珠鹿》[12]中,年轻而美丽的姑娘玛尔建是一个牧主的闺女,她爱上了勇敢而善良的小伙子萨卡。萨卡是一个穷人家的孩子,因门不当户不对,玛尔建父亲反对这门亲事。他将女儿要嫁给一个富人。姑娘不同意,以哭闹抵抗。她哭,老天就不停地下雨,把她家的羊圈都冲走了。他父亲请了喇嘛念经驱邪,但是无济于事。喇嘛告诉他,他女儿不哭闹雨就停。父亲只好答应女儿嫁与穷小伙子萨卡,玛尔建就再不哭了。这样,他们解脱了雨灾。在故事中,请喇嘛念经驱邪、占卜和预知未来是藏传佛教的一个内容。裕固族故事《阿斯哈斯》[13]《喇嘛和班第的故事》[14]《兄弟两个》[15]和民间爱情叙事诗《黄黛琛》[16]以及一些民歌中不断出现佛像、佛爷、麝香、寺庙、喇嘛、青稞酒等具有藏族文化特色的词语。这一例证说明,藏族文化对裕固族文学的深刻影响。藏族著名史诗《格萨尔》在裕固族民间广为流传是藏族文学对裕固族文化产生影响的一个具体表现。“1958年以前,在今天的肃南裕固族自治县居住的藏族群众中,就流传着藏文本的《格萨尔》。同时,在当地的一些裕固族中,也流传着一些藏文本的民族化了的《格萨尔》和它的变化了的形式,即裕固族《盖塞尔》。”[17]据裕固族学者贺卫光先生研究,在裕固族地区同时还保留和传播着说唱形式和讲述形式等两种形态的英雄史诗《格萨尔》。令人感兴趣的是,裕固族艺人先用裕固语演唱史诗,后用裕固语对原有的藏语叙述部分进行散文形式的解释。故事形态的《格萨尔》在裕固族民间艺人或故事家口中得以简化、通俗化和民族化,以便裕固族群众接受[18]。裕固族传说故事是十分丰富的,其中,有几篇传说都反映了裕固族与藏族的文化交流活动。比如《王子护法》《长毛喇嘛》和《西藏取经》等[19]。《王子护法》是王子为藏传佛教寺院而护法的赞颂。《西藏取经》是藏传佛教在裕固族中流传和普及的过程,裕固族放弃萨满教,接受藏传佛教的故事。上述事实说明,藏族文化对裕固族文学的发展和传播产生了深远的影响。

再次,藏族宗教文化对裕固族风俗习惯的影响是十分突出的。藏传佛教文化深入地渗透在裕固族人的整个人生礼仪之中,并发挥着极其重要的作用。孩子的出生是一个人生命的开头。任何父母都希望孩子健康而平安。裕固族在婴儿出生时邀请喇嘛念经,以便母子平安。孩子的祖父给孩子为其取乳名,多为裕固族名字。成年之后,还要请喇嘛取经名,多为具有裕固族特点的藏式名字[20]。在裕固族中在,孩子周岁或三岁时举行剃头仪式,“在剃头前,孩子的父母先请喇嘛选吉日,选时辰。剃头那天,父母要设宴招待客人,亲友们赠送礼物表示祝贺……这一民俗并非裕固民族独有,其渊源应是藏传佛教文化。信奉藏传佛教的民族几乎都有这一人生礼仪。其文化意义在于每一位教民应该把第一根头发献给寺院。”[21]裕固族的婚俗是丰富多彩的,婚礼是纷繁复杂的,在整个仪式中掺杂着宗教成分。裕固人结婚双方通过媒人互换哈达,意味着婚事已定。在婚礼当天后半夜,主人邀请喇嘛念经选择戴头面仪式的时间。在裕固族婚礼中,掺杂着藏传佛教教义的道谢诵词,其内容大多是天伦人理、美好祝愿。在新娘入帐仪式中,“新娘先给正房上方的佛龛献哈达,新郎新娘磕头,新娘取一碗酥油茶敬婆婆,仪式完毕后,新娘返回小账房,揭去盖头。在婚礼的各个礼节仪式上哈达成为普遍意义上的吉祥物。由此看出,婚礼弥漫着浓郁的藏传佛教文化色彩。”[22]藏传佛教在裕固族的丧葬仪式中起着极大的作用。“停尸期间要请喇嘛若干人念经超度,亲朋好友前来燃香吊唁。”[23]在西部裕固族地区主要流行火葬。“在火葬地,事先已挖好十字形沟槽,并在十字上架木柴呈井字形,然后脱掉尸体上的衣服,仅留个别内衣。将尸体头南脚北,面东背西放在柴堆上,并在木柴上洒酥油和白酒。喇嘛念经,围绕柴堆边念经边走,最后点燃木柴。”[24]在整个丧葬仪式中,喇嘛、僧人扮演着十分重要的角色,对裕固族送葬仪式产生着深刻的影响。在日常生活中,牧人觉得自己事情不顺,请喇嘛念经,消灾免难。裕固族有一些宗教节日,既有萨满教的祭祀节日,又有藏传佛教的节日。每年农历六月初,裕固族地区举办“鄂博”祭祀活动,喇嘛主持这一活动。裕固族是像藏语一样热情好客的民族,他们以唱歌敬三杯青稞酒(“下马酒、进门酒、进门入座酒”)接待客人的习俗与藏族有较为密切的联系。

由此可见,藏族文化对裕固族社会文化的各个环节和发展过程产生了巨大的影响。这是两民族在长期居住于同一个地理环境和长期共同从事游牧经济的自然产物。在历史上,裕固族很长时间处于藏族政权统治之下,接受了他们的政治理念。在地缘上,长期生活于甘、青境内,又长期从事畜牧业,发生过频繁的经济交流。在文化上,藏传佛教逐渐替代裕固族萨满教和摩尼教信仰,占了主导地位。因此,双方之间的文化交流关系是无法避免的。

三、吐蕃与回鹘的文化交流

在历史上,吐蕃与回鹘有两次大规模的政治、经济和文化接触和交流。第一次晚唐五代宋期间,第二次大规模接触和交流是元代[25]。因此,两个民族在语言、文学和宗教文化等诸方面都有较为全面而深入的接触与交流。

(一)语言翻译的交流

吐蕃与回鹘的长期冲突、来往、接触和融合,深刻影响着双方的语言文化。随着藏传佛教在回鹘中的传播,回鹘佛僧加强了对藏文的学习和使用。回鹘中精通回鹘文和兼通藏文的僧人是为数不少的。如藏传佛教的回鹘高僧有阿鲁浑萨理、迦鲁拿达思、舍蓝蓝、必兰纳识理等,都是精通回鹘文、藏文的佛经翻译家。比如回鹘翻译家安藏曾据藏文将《圣救度佛母二十一种礼赞经》译为汉文,同时将其翻译成回鹘文[26]。据史书记载,从藏文译成回鹘文的佛经数量是相当可观的。从藏文译成回鹘文的佛经有《吉祥轮律仪》(阿阇梨译)《秘密集会恒特罗》《师事瑜伽》《文殊师利成就法》(括鲁迪·桑伽失里译)《无量寿宗要经》《十方平安经》《转轮王曼茶罗》和《胜军王问经》(括鲁迪·桑伽失里译)等[27]。为了回鹘僧人学习佛教教义,不少回鹘僧人、学者投入到翻译、整理和传播佛经工作之中,为了我国佛教文化事业,尤其是藏传佛教发展做出了不可磨灭的贡献。在上述的很多佛经文献中,翻译家是姓名不详的。据学者考证,藏译回鹘文的佛经还有“《大乘大悲南无圣观音陀罗尼聚颂经》《佛顶尊胜陀罗尼经》《佛说大白伞盖总特陀罗尼经》《金刚手菩萨赞》《法华经观音成就法》《千眼千臂观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经》和《身轮因明经》等。”[28]藏传佛教在回鹘中传播与发展过程中,在词、音和写等诸方面,双方都相互发生了极大的影响。在古藏文文献中,经常出现“dar-kha-che”和“darrgan”等词。这些词在突厥

碑铭文献中早就以“tarkan”(达干,授予权力的官员之意)形式而出现[29]。在《西藏王统记》中,有“dam-ga/dam_ka”一词。突厥碑铭文献中,有同样的词汇,即“tamaka”意思为“火印、标志、图章”等。据学者考证这一词来源于回鹘语中的“tamra”(火印、记号)一词[30]。在译成回鹘文的佛经《转轮王曼茶罗》中,表示句号、点之意的“Cäk”,显然就借自“Canto”(温暖的地方)[31]。am—chi、em-chi、回鹘语中意为“医师、医生”。“藏族一般称医生为(sman_pa),但在卫、藏地区的有些地方,称am-chi或em-chi。”[32]显然,这一词借自回鹘语的“omtʃi”一词。藏文中的g-yer-ma(花椒)借自回鹘语yama一词,vu-lag借自回鹘语中的ular一词,dar“丝”借自回鹘语中的torya,themyig借自回鹘语中的tamya等等[33]。“回鹘语佛教经典不用回鹘文字母书写,而且书之以藏文字母。”[34]这些语言文字、翻译现象说明,吐蕃与回鹘之间较深的历史文化关系。

(二)宗教文化的交流

回鹘与吐蕃之间的宗教交流是最为突出的。从回鹘人的翻译中介作用、翻译佛经和校勘佛教经典等几个方面,我们可以看到回鹘与吐蕃之间的文化交流。840年,回鹘西迁之后,一支回鹘人直到河西走廊,接受了吐蕃的统治。回鹘与藏传佛教发生了大规模的接触。虽然回鹘在漠北期间接触过来自中亚的含有佛教成分的摩尼教[35]和中原佛教文化或多或少的影响(其中,活动于河西、西域的回鹘部落曾经受到过佛教文化的影响),但是大部分回鹘人仍信奉萨满教和摩尼教。通过西迁到吐蕃控制的河西地区,与吐蕃、与佛教有了前所未有的接触和交流。由于吐蕃在河西地区的统治地位,佛教在此地得以广为传播。由于回鹘处在佛教文化的汪洋大海之中,在河西开始接触了佛教经典、教义,受到当时的主流文化——藏传佛教的深刻影响。在这种环境与条件下,佛教在回鹘生活区域内广为流传。在成吉思汗西征之前,1209年,原属西辽的高昌回鹘亦都护派遣使节归顺蒙古,得到了成吉思汗的认可。由于亦都护政权曾帮助成吉思汗西征,立有战功,因此长期受到成吉思汗及其后继者的优待。回鹘人在元代政治、经济和文化等诸领域占十分重要的地位。1247年西藏萨迦派领袖班智达归附于蒙古,在蒙古统治者的支持下,他们得到了西藏地区的统治权。为了统治全国的政治需要,元朝统治者大力推崇佛教。忽必烈将藏传佛教萨迦派高僧八思巴封为帝师,授予管理帝国佛教事务的管理权力。以后,藏传佛教萨迦派高僧连任帝国国师,首领全国佛教[36]。元世祖忽必烈首先皈依佛教,继后,皇室贵族都纷纷皈依国师八思巴,接受了佛教信仰。在忽必烈的倡导下,全国上下都成了藏传佛教徒。作为元朝政权主要支柱的回鹘贵族、官吏,也皈依了佛教,成了喇嘛僧。元皇忽必烈和许多蒙古族贵族虽然崇奉藏传佛教,“但是不谙藏语、藏文,许多西藏高僧,也不懂蒙古语,有语言文字的隔阂,使得交流非常困难。”[37]在这种社会与时代需求下,回鹘发挥了他们精通藏、蒙两种语言的优势。840年前,回鹘在漠北高原长期与蒙古人生活在一起,由于自然地域环境的共享和拥有共同的游牧经济方式,他们在政治、经济和文化上都有了密切的联系。更为重要的是,蒙古语和回鹘语都属于阿尔泰语系下的两种语族,在语言表述、语法和句法等诸方面是十分接近的。蒙古族祖先和回鹘人祖先都曾经信奉过狼图腾、萨满教,有一个共同的文化底蕴。因此,当时熟悉蒙文的回鹘人大有人在。西迁之后,河西、西州等地的回鹘全盘接受了佛教信仰,创造了辉煌的佛教文化,尤其是,河西回鹘因投奔于吐蕃,而且皈依了藏传佛教,出现了一批佛教高僧。由于佛教教义和佛经的学习和传播,他们学了梵文、藏文。就这样,那些早已精通蒙古语文、“具有较高的文化素养且受到蒙古统治者器重的一批回鹘知识分子开始学习藏语,以充当皇室贵族与帝师之间的翻译。”[38]来自高昌的一些回鹘人都接受了藏传佛教。他们本来就信仰佛教,故学习藏传佛教轻车熟路,很多人在学习过程中因受到其影响而皈依了藏传佛教[39]。因此,回鹘人在藏族高僧与蒙古族贵族之间发挥了“中介”“桥梁”的作用。

第二个方面,回鹘高僧为藏传佛教的传播与发展做出了无法忽略的贡献。藏传佛教的回鹘高僧有叶仙鼐、阿鲁浑萨理、迦鲁拿达思、舍蓝蓝、必兰纳识理等。叶仙鼐曾师从于著名的萨迦班智达公哥坚赞,曾经担任过吐蕃宣慰使多年,政绩突出。《元史》卷一二三、《新元史》卷一五四、《蒙兀儿史记》卷八零等汉文史记都为其有专传[40]。在藏文《萨迦五祖全集》中所收《关于为忽必烈抄写般若经详中略的说明》一文中记载了叶仙鼐以班智达的恩典皈依藏传佛教,并请工匠抄写《般若波罗密多经》和《般若经详中略》的史料[41]。阿鲁浑萨理出生于高昌王族,是一个精通国语、佛学渊博的人。在忽必烈时,位至尚书左丞,是掌理朝廷事务的位高权重的大臣[42]。他拜八思巴为师,学习了佛法,成为了一个虔诚的藏传佛教徒。迦鲁拿达思是一位精通回鹘语、蒙古语、汉语、藏语和梵语的语言天才。受韩立学士安藏的引荐,师从国师八思巴修习秘法,充当忽必烈和八思巴之间讲经说法的翻译大师[43]。在《元史·迦鲁拿达思传》一三四中,有关于他生平事迹的记载。舍蓝蓝是一个为后宫后妃们讲经说法的女佛学大师、翻译家。在《佛祖历代通载》卷二二中,记载了有关她生平事迹、从事藏文佛经翻译回鹘文的史记[44]。必兰纳识理是位通晓蒙、藏、汉、回鹘等语言的佛学家、翻译家,元代被任命为国师,地位仅次于帝师,是许多僧人、官僚崇敬而仰慕的僧人[45]。

第三个方面,汉、吐蕃和回鹘学者共同参与了对佛经校勘和整理工作。1285年-1287年间,有汉、吐蕃、回鹘学者专家联合起来,对《大藏经》进行大规模地校勘、整理[46]。这次整理校勘工作是参与人颇多、工作量极大的一个文化工程,也是在中国佛教事业中一个意义深远的大事。最为重要的是,吐蕃和回鹘学者通力合作,为中华民族文化事业发展做出了巨大的贡献。参加此次校勘工作的学者共有29人,其中回鹘5人、吐蕃6人[47]。他们是:“1.北庭都护府通二国言音,解显密教迦鲁拿达思,奉诏译西蕃语;2.翰林学士嘉议大夫脱印都统,奉诏译畏吾儿语;3.翰林学士承旨正奉大夫安藏,奉诏;4.资德大夫释教都总统正宗需弘教大师合台萨里,奉诏译语证议;5.北庭都护府通现密教,讲经论律沙门斋牙嗒思奉诏译西天语。吐蕃人是六名,他们是:1.宣授诸路释都都统道西蕃讲主丹巴奉诏证议;2.西蕃通显密二教讲经论律衣沙门释建违端然奉诏证议;3.西蕃通显密二教讲经论律衣沙门湛阳宜思奉诏证议;4.西蕃通显密二教讲经论律衣沙门纥罗思八藏布奉诏证议;5.西蕃扮底答拔合思帝师上足弟子叶辇国师奉诏证议;6.拔合思八完达哩麻八罗阿罗吃答帝师奉诏证议。”[48]本次校勘过的经卷1440部、5586卷,主要是以藏文经卷斟对汉文经卷,所以要求参加人员不仅懂汉文,而且还要兼通藏文、回鹘文甚至梵文[49]。迦鲁拿达思、脱印、安藏等回鹘学者是博学多识的佛经阐释家、翻译家。叶辇、完达哩麻八罗阿罗吃答都是元代帝师八思巴的后继人,是知识渊博、佛学精通的学者。汉、吐蕃、回鹘等民族学者合作完成《大藏经》的校勘工作是各民族文化交流的一个有力例证,尤其是吐蕃与回鹘之间文化交流的一个范例。

综上所说,回鹘与吐蕃在漫长的历史过程中,在政治、经济和文化等诸方面都发生了密切的联系。虽然发生过双方之间相当一段时间的冲突和矛盾,但是在语言、文字、文学、宗教等诸方面都有着普遍而深入的文化交流。从敦煌、吐鲁番出土的汉、吐蕃和回鹘文献中,我们可以看到吐蕃与回鹘之间较为密切的历史文化联系。

参考文献:

[1]林幹.突厥史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社.1988,256.

[2][29][30][32][46][48][49]石羊,明星.回鹘与吐蕃的文化联系论[J].西北民族学院学报.1994,(3).

[3][41][47]尹伟先.维吾尔族与藏族历史关系研究[M].兰州:甘肃文化出版社.1999,121,99-200,350.

[4]旧唐书·回鹘传卷一百九十五[M].北京:中华书局,1975.

[5]宋史·吐蕃传卷四百九十二[M].北京:中华书局,1977.

[6]贺卫光,钟福祖.裕固族与藏族关系述论[J].西北民族学院学报.1998,(3).

[7][17][18][20][23][24]贺卫光,钟福祖.裕固族民俗文化研究[M].北京:民族出版社.2000,5,196,196,196,15,15-16.

[8][10]吴永明.裕固族族源初探.裕固族研究论文续集[C].兰州:兰州大学出版社.2002,11.210.

[9]高自厚,贺红梅.裕固族通史[M].兰州:甘肃人民出版社.2003,232.

[11]杜曼·叶尔江、吉合台.西部裕固语中的藏语借词[J].民族语文.2005,3.

[12][13][15][16]安建军,安清萍等.裕固族民间文学作品选[M].北京:民族出版社.1984,22~30,56~58,6~15,95~130.

[14][19]李德辉.裕固族口碑古籍概述[A].裕固族研究论文续集[C].兰州:甘肃文化出版社.2001,157,154.

[21][22]钟进文.裕固族民间文化中的宗教因素及其辨析.裕固族研究论文续集[C].兰州:兰州大学出版社.2002,49,46.

[25][27][35]杨富学.敦煌吐鲁番文献所见吐蕃回鹘之文化关系[J].首都师范大学学报.2001,(1).

[26][28][31][33][34][38][40][43][44]杨富学.回鹘文献与回鹘文化[M].北京:民族出版社.2003,423,426,429,429-430,427,419,420,421,421.

[36][37][39][42][45]张羽新.元代的维吾尔族喇嘛僧[J].中国藏学.1996,(2).

作者简介:阿布都外力·克热木(1974一),男(维吾尔族),新疆托克逊县人,副教授,文学博士,主要从事比较语言文学及文化研究 。

原刊于《西北民族大学学报 (哲学社会科学版) 》2011年第 2期,原文版权归作者及原单位所有。