摄影:觉果

摄影:觉果

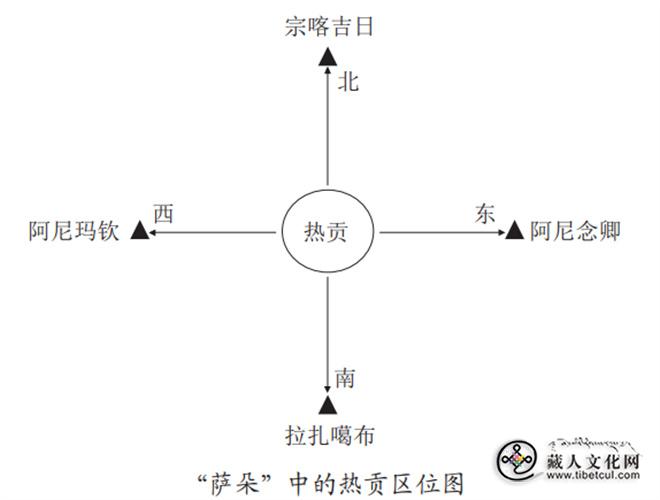

摘要:“道歌”作为一种民间说唱艺术,从唐至今一直绵延不绝。它源于佛教人士对佛教义理的宗教认识,并在此基础上形成的一种宗教文本。因其特殊影响,最终演变成对儒释道宗教思想认识和理解的一种诗赞体的民间说唱艺术,然后借助强大的信仰传统,获得不断的演绎和丰富,出现“道歌”的各种变体。对“道歌”与“小宝卷”的缘起、“道歌”的源流追溯以及在地化传承诸问题的学术探索,有助于理解和认识青藏高原东缘地带流传的“道歌子”、道拉、嘛呢经等民间说唱文本的发展及其演变。

关键词:“道歌”;小宝卷;嘛呢经;溯源;流变

一、问题缘起:“小宝卷”与“道歌”

目前,在青藏高原东缘地区的甘肃河西武威流行着一种说唱艺术,被当地人俗称为“道歌”,它被武威市文化研究者赵旭峰先生命名为“小宝卷”并编辑成《凉州小宝卷》一书,逐渐被学人注意。书中辑录的51卷小宝卷,其中《康熙宝卷》,内容较长,是故事性的宝卷外,其他都是内容比较短小的韵文体民间说唱的辑录。这些比较短小的韵文说唱中,像《正月里(十二月)念佛》《五更修行》《熬茶》《哭五更(一)》《葫芦经》《十二月拜佛》《货郎卖道》《十二炷明香》《枣儿经》《五更词》《十二月学道》《哭五更(二)》《百字真经》《五个茶碗》《老母赏花》《十二月修行》《九品莲花》《观音菩萨降谕》《十盏灯》《度世船》《五更月儿词》《观三姑娘修行》《织手巾词》《十二上香》《香山修行词》等,存在于青藏高原东缘地区流行的嘛呢经文本中,很多内容大同小异。

该书中辑录的这些所谓的小宝卷,除《康熙宝卷》外,其他内容民间均被称为“道歌子”。而作者在此使用“小宝卷”的称谓,此前学界并无此说法,编者通过依附宝卷之名来彰显“道歌”内容的想法显而易见。关于“道歌”被称为小宝卷的问题,在该书的序中,武威市文联副主席冯天民认为:“小宝卷,又称‘道歌子’。相对大宝卷而言,它只是宝卷中的微型和短篇,十分短小精炼。唯其短小,它更容易念唱、记诵和传布,更容易为广大听众接受和喜闻乐见。小宝卷大多是正式念唱大宝卷之前的序曲和引子,有时也在念唱大宝卷中间休息时穿插进行,但也有约到一起专门念唱小宝卷的,这就是小宝卷的专场了。可见人们对小宝卷的喜爱和兴趣也是情有独钟的。截至目前,在武威大宝卷编印刊出的已有几部,但小宝卷却仅此一部(50卷),这正是它的珍贵和独特之处。”[1]张掖市社科联副主席任积泉先生说:“这是武威的赵旭峰老师起的名字。所谓小宝卷就是老百姓将某部宝卷中好唱的一段当歌唱,也叫‘道歌子’。这些段落后来被单独收集起来形成的集子。由于这些段落与宝卷有关联,故名。实际上这已经不是真正的宝卷了!”

上述论述皆已阐明,辑录成册的这些所谓的小宝卷,在民间实谓“道歌子”,是“道歌”的俗称。小宝卷的称谓,实际上是编者编辑该书时,为了流播方便,借用“宝卷”的名头第一次使用的一种称谓,而“道歌”是流传在这一地区渊源流长的民间说唱艺术。书中内容虽然比较复杂,但其中包含的佛道义理及思想,都是通过通俗易懂、民间喜闻乐见的内容和形式进行渲染,以达到感化人心、皈依宗教思想的效果。如《贫和尚》一文,四句一唱段,共有九段:

贫和尚倒有一个降龙马

终朝每日常洗涮

一步踏千里,站下永不动

回来了拴在双林树下

贫和尚倒有一个破草帽

终朝每日脑后头飘

风来吹不动,雨来淋不透

明幌幌赤沙沙放大光明

贫和尚倒有一个龙头拐

终朝每日手中拐

立起来顶住天,放下担过海

这拐杖能拨动天地主宰

贫和尚倒有一条黄丝带

金银装着两大块

说起来般般有,要你拿出来

丝带里裹得是乾坤世界

贫和尚倒有一双破草鞋

十个脚趾头露出来

上山不沾泥,下山尘不带

这草鞋能扇起玉皇爷的神风来

贫和尚倒有一个看家狗

终朝每日庄村里守

每天庄村守,六贼躲着走

这狗儿咬天下恶人无个对手

贫和尚倒有一个破砂锅

三个石头悬支着

添了三担水,下了三颗米

锅里煮的是菩提娑婆诃

贫和尚倒有一个象牙床

古佛请到床中央

吃着娑婆米,口内念弥陀

唱的是皈依大道歌

贫和尚倒有一个破衲袄

终朝每日身上包

每天要修补,夜里身上盖

这衲袄能躲过阎君的地狱灾[1]

这是《凉州小宝卷》开卷第一篇,唱述的是一位和尚皈依佛门、修成正果,通过“口唱皈依大‘道歌’”来向人间宣示佛教思想。再如《五更拜佛》:

一更里拜佛月儿东

拜佛者念经

先拜上南海的观世音

再拜者师尊

二更里拜佛月儿中

打坐者参禅

师父给我把道传

意马儿牢拴

三更里拜佛月儿南

结踟儿真果

口儿里念的是无字经

正好儿用功

四更里拜佛月儿西

一呼者一吸

一呼一吸头三宣

法轮儿常转

五更里拜佛月儿落

谁人儿比我

跳出苦海到极乐

逍遥儿快乐[3]

其中渗透着拜佛修行、脱离苦海的佛教思想,虽然没有玄妙深奥的佛教教义和义理的阐释,但这些通俗化的表述,都是佛教民间化的表现。还有《五更修行》《观三姑娘修行》《十二炷明香》等是这一种文化内容的表现,在当地民众传唱比较广泛。

这种现象表明,以上所谓的“道歌”说唱与青藏高原东缘地区的嘛呢经文本应该是同一种文化类型的流变,是一种大文化类型的亚文化表现。但这两种亚文化类型,都地处青藏高原东缘的河西和河湟,二者分布地域毗邻,但中间有高大雄伟的祁连山脉阻隔,按照文化传播的基本规律,这两种文化之间相互发生影响的可能性很小,但都受到民间教派宝卷的影响深刻,都保持了佛教信仰的文化底色。因此,地处河西的已然称为“道歌”,发展到河湟地区的,与藏传佛教紧密结合就演变成嘛呢经,但都是佛教文化民间化之后在不同地域形成的亚文化类型。其内容可视为是唐以来流行的证“道歌”的一种余绪或流变。

二、“道歌”溯源及后世流变

历代文献中,关于“道歌”的最早记载,源于《永嘉证道歌》,这是唐代高僧永嘉玄觉开悟后,在广东曹溪见惠能禅师并得到他的印证开悟后的心得精华,经由他妹妹静居法师整理成《永嘉证道歌》,后世多称《证道歌》,其以通俗语言宣扬永嘉禅观,“咏播天下”,声誉卓于《永嘉集》,在中国禅宗史上具有重要地位。[4]全诗274句,为长篇杂言形式,文字通俗,阐扬禅理,唐宋时广为流传。每句大部分为七字,共267句1817字,为古乐府诗体裁,四句或六句一解,总五十四解,揭示其悟境之要旨。《永嘉证道歌》是禅宗史上第一篇以歌辞形式说道的作品,是中国文学史上禅宗传道歌辞的开山之作。所开创的“三三七体”传道歌辞,引起五代、两宋禅僧的大量模仿,对禅文学贡献巨大。它的出现,无论在中国佛教史上,或是在中国诗歌史上,均有着较为重要的意义。[5]虽然其篇幅甚巨,可能因其全讲抽象的佛理,《全唐诗》并未收入。直到1992年陈尚君辑校《全唐诗补编》,才将其收入中册。

关于证“道歌”的产生经过,元释念常撰《佛祖历代通载》卷第十三载:

(甲寅)二年十月十七日。永嘉玄觉禅师示寂。姓戴氏。丱岁出家。博贯三藏精天台止观圆妙法门。与东阳策禅师偕谒六祖。师至振锡绕祖三匝。祖曰。夫沙门者具三千威仪八万细行。大德自何方而来生大我慢。师曰。生死事大无常迅速。祖曰。何不体取无生了无速乎。师曰。体即无生了本无速。祖曰。如是如是。

师乃具威仪参礼。须臾告辞。祖曰。返太速乎。师曰。本自无动。岂有速耶。祖曰。谁知非动。师曰。仁者自生分别。祖曰。女甚明得无生之意。师曰。无生岂有意耶。祖曰。无意谁当分别。曰分别亦非意。祖曰。善哉善哉。少留一宿。时谓一宿觉。及回学徒奔萃。着证道歌一篇。梵僧传归天竺。彼皆钦仰目为东土大乘经。又着禅宗悟修圆旨十篇及观心十门。并盛传于世。

(乙卯)三月八日。玄宗遣礼部郎中张洽。赍诏诣当阳山。起沙门一行赴阙。行以再命不许辞赴之。有旨安置光泰殿。帝数访以安国抚民之要。行启陈无隐。[6]

玄觉,温州永嘉(今浙江温州)人。俗姓戴,字明道,少年时即出家于温州龙兴寺,宋代赞宁《宋高僧传》卷八称其“总角出家,龆年剃发,心源本净,智印全文,测不可思,解甚深义”,“兄宣法师者,亦名僧也,并犹子二人,并预缁伍”[7]。据《祖堂集》载,玄觉以孝著称,养其母、姊于寺,因有谤言,不能“观得”。死后有歌行记颂流传,“皆是其姊集也”[8]。所以《宋高僧传》称他“一门归信,连影精勤”。玄觉初学天台宗学说,与天台宗师左溪玄朗有深交,“精天台止观圆妙法门”后往韶州曹溪谒禅宗六祖慧能,顿有所悟,勉留一宿而去,时称“一宿觉和尚”。回温州后学者辐凑,声名大噪。“著《证道歌》一首,及《禅宗悟修圆旨》,自浅之深。庆州刺史魏靖辑而序之,成十篇,目为《永嘉集》,并行于世。”[9]自从《景德传灯录》《宋高僧传》等佛教典籍将玄觉所创建的永嘉禅观列为慧能南宗禅的别支后,玄觉的佛学思想深受佛教史研究者的重视。

《证道歌》产生后,便播及佛教起源地天竺,并命名为佛教经典《东土大乘经》,广为传颂,可见《证道歌》的影响力之大。佛教在唐代社会颇为盛行,更加速了它的传播,尤其《佛祖历代通载》记载了当朝皇帝的崇信和礼遇,“玄宗遣礼部郎中张洽。赍诏诣当阳山”,为玄觉禅师安置光泰殿,“数访以安国抚民之要”,迅速抬升了玄觉的宗教地位,成为显赫的佛教人物,其《证道歌》也成为大家争相传颂和效仿的佛教经典。

其实,《证道歌》的迅速传播与唐代信佛的社会风气关系密切。有唐一代,佛、道二教间的斗争一直很激烈。唐高祖和唐太宗置道教于佛教之上,武则天为了取唐建周,又把道教贬在佛教之下,唐武宗为了打击极度膨胀的佛教寺院的经济势力,下令灭佛,唐宣宗即位后,又立即扶持佛教。其中以禅宗为代表的佛教,结合中国社会的实际,简化了教义和修行方式,吸收儒家的一些思想因素,增添世俗宗法色彩,逐渐从外来宗教转化为具有中国特色的宗教。这一时期,由于帝王崇佛,僧人到处讲经说法,并通过俗讲、壁画、雕塑和诗歌等方式传播佛教,促使佛教广泛传播。

如唐贞观十九年(645)正月廿四日,玄奘从印度回到长安,数十万群众争相出迎,摩肩接踵,道途阻断,以至人不能行。玄奘当日无法进城,只得暂住郊外驿馆。是夜,京都人通宵不寐,候于道旁,等待次日一睹大师风采。次日,从长安西郊至朱雀大街20余里路上,人挤得水泄不通,更有无数瞻仰者散花举香,敬礼相迎,盛况空前。一连五天,京都四民停业,欢闹庆贺。[10]可见自唐以来,佛教得到上层统治者的推崇后发展迅速,社会的信佛基础及其民众的崇佛热情高涨,以至到唐玄宗时,佛教禅宗和密宗得到很高的礼遇和崇信。因此像《证道歌》这样的佛学经典一经产生,便传播开来,受到民众的追捧。在崇佛的社会风气和民众的热情追捧下,《证道歌》的传播和影响更加迅速,并在此基础上产生《乐道歌》《悟道歌》等。唐代北宗禅僧仁俭,世称腾腾和尚。曾作《乐道歌》,一作《了元歌》:

修道道无可修,问法法无可问。违人不了色空,智者本无违顺。

八万四千法门,至理不离方寸。不要广学多闻,不要辩才聪隽。

识取自家城郭,莫谩游他州郡。烦恼即是菩提,净华生于泥粪。

若有人求问答,谁能共他讲论。不知月之大小,不知岁之余闰。

寅期用粥充饥,斋时更飧一顿。今日任运腾腾,明日腾腾任运。

心中了了总知,且作佯痴缚钝。[11]

仁俭曾奉诏入内殿,进“道歌”体短歌19首。武则天览而称善,令写歌辞传布天下。

《全唐诗》载吕岩《鄂渚悟道歌》:

数篇奇怪文入手,一夜挑灯读不了。晓来日早才看毕,不觉自醉如恍惚。恍惚之中见有物,状如日轮明突屼。自言便是丹砂精,宜向鼎中烹凡质。凡质本来不化真,化真须得真中物。不用铅,不用汞,还丹须向炉中种。玄中之玄号真铅,及至用铅还不用。或名龙,或名虎,或号婴儿并姹女。[12]

经过唐代历任皇帝和得道僧人的推崇,发端于《证道歌》的各种“道歌”体经典不断涌现并传播开来。在《证道歌》的基础上,不断丰富和演绎,形成了诸如“证道”“乐道”“悟道”等“歌行偈颂”的“道歌”体,并以口耳相传的方式流传,“播人唇吻”。

宋代佛教思想更加活跃,佛教节日盛行。北方先后有契丹、党项、女真、蒙古等少数民族建立强大的政权,西南地区有段氏建立大理国,皆与宋王朝鼎足而立,致使佛教的思想和信仰沿袭前代的基础上,在民间任其发展,各民族之间的交往和融合也进一步加剧,佛教的信仰也逐渐呈现出多元化的特征。元代僧人释知讷在《证道歌注》序中说道:《证道歌》至北宋时期便风靡民间,人人受持,“往往乳儿灶妇亦能钻仰此道,争诵遗章断稿”[13]。宋释惠洪《冷斋夜话》卷十记载亦表明,《证道歌》的影响亦播及异域:

大通禅师言:吾顷过南都,谒张安道于私弟,道话一夕。安道曰:景德初,西土有异僧到都下,阅《永嘉证道歌》,即作礼顶戴久之。译者问其故,僧曰:“此书流播五天,称《真丹圣者所说经》,发明心要者甚多。”又问大律师宣公塔所在:“吾欲往礼谒。”译者又问:“此方大士甚众,何独求宣公哉?”曰:“此师持律,名重五天。”[14]

《宋高僧传》卷十九载:

释封干师者,本居天台山国清寺也。剪发齐眉,布裘拥质,身量可七尺余。人或借问,止对曰:“随时”二字而已,更无他语。乐独舂谷,役同城旦,应副斋炊。尝乘虎直入松门,众僧惊惧,口唱唱道歌。时众方皆崇重,及终后,于先天年中在京兆行化。[15]

《宋高僧传》卷十六载:

释常达,……四众知归,诸方慕化,其洁白鹤鹭如也。咸通十二年,合郭僧民请绍四众教诲。或游遨坰牧,或啸傲海壖,不出林麓,动经数载。虽贵士单车诣门,莫得而见。于七五言诗追用元和之体,著青山履道歌,播人唇吻。[16]

还有,如宋代普庵禅师释印肃②所作《颂证道歌·证道歌》:

摘叶寻枝我不能,和根拔出示众生。只这菩提本无树,撩天映岳碧层层。[17]

至元代,全国信奉佛教的格局又发生了变化。随着蒙古族入主中原,藏传佛教开始盛行并受到朝廷重视。元朝初年设置总制院掌管全国佛教,至元二十五年(1288)改称宣政院。在江南地区,曾设诸路释教都总统所掌管佛教。就全国而言,信徒最多、流传最广的还是唐宋以来的佛教各派,其中禅宗的曹洞、临济两家势力最大。同时从佛教派生的白云宗、白莲教等教团,在中原和南方都拥有较多的徒众。由于白莲教信徒可以娶妻生子,在家出家,在民间下层影响很大。[18]佛教除汉族信奉外,畏兀儿人、党项人、女真人、契丹人都信奉。这种宗教上的大一统政策,本是同源的佛教文化在不同民族之间发生交流和融合,像汉族中比较盛行的“道歌”艺术自然而然也传播到蒙古族信众当中,并加以改造,直到明清之际的文献中出现时,呈现出“道歌”“倒剌”等音同词异的混杂的现象。

明朝,有龙门派第十一代刘一明(1734—1821),号悟元子,山西曲沃(今闻喜县东北)人。出家后,云游晋、陕、川、甘一带,遇龛谷老人传丹术以后,隐居甘肃榆中县栖云山修炼,并著书立说,所写丹书被辑为《道书十二种》,流传颇广,成为清代内丹学一大家。所著《会要集》中,收入证“道歌”一首:

我我我,何处躲,杳杳冥冥有真形,休认识神为正果。他他他,在那家,恍恍惚惚藏宝物,莫在一己作生涯。龙龙龙,性最凶,变化无端人难测,出海水涨禾田冲。虎虎虎,甚威武,颠狂不定起烈风,离山即便人遭苦。铅铅铅,光无边,纯粹至精黍米大,根于父母未生前。汞汞汞,最易动,见火则飞渺无踪,孤守此物入土洞。快快快,寻法界,天根月窟产金丹,余二非真尽捏怪。休休休,早回头,急访明师求口诀,莫待风波坏了舟。[19]

可见,证“道歌”发展到明朝,从永嘉证道歌发展成为僧人修行悟道传道的一种特殊文体,对后世文人产生了很大影响。清代的黄宗羲《明儒学案》(卷五十八)东林学案一载:

或问佛氏大意,曰:“三藏十二部,五千四百八十卷,一言以蔽之曰:‘无善无恶。’试阅七佛偈,便自可见。”曰:“永嘉《证道歌》谓:‘弃有而着无,如舍溺而投火。’恐佛氏未必以无为宗也。”[20]

《明儒学案》(卷四十七)诸儒学案中一:

昔官京师,逢一老僧,漫问何由成佛,渠亦漫举禅语为答,“佛在庭前柏树子”。意其必有所谓,为之精思达旦,揽衣将起,则恍然而悟,不觉流汗通体。既而得《证道歌》读之,若合符节。自以为至奇至妙,天下之理莫或加焉。后官南雍,圣贤之书,未尝一日去手,潜玩久之,渐觉就实,始知前所见者,乃此心虚灵之妙,而非性之理也。[21]

及至明代章回体小说《女仙外史》载:

道姑说:“我不信。且待我唱个道歌,看解得解不得?”便敲着渔鼓唱道:平生一剑未逢雷,况值兴亡更可哀。蛮女犹能气盖世,贞娘何事志成灰?中原劫火风吹起,半夜辇声海涌来。自有嫦娥能作主,一轮端照万山开。飞娘听他唱得有些奇怪,就道:飞口何不唱修行的话,却唱这样感慨的诗句呢?”道姑顺口道:“只为娘子心中感慨,我这道情也不知不觉的唱出来了。”[22]

这里,“道歌”便与道情混为一谈了。收录在《凉州小宝卷》中的“道情源流歌”即是一例。在此且不论“道歌”对民间说唱道情的影响或道情对“道歌”的继承和发扬,但“道歌”的发展和影响由此可见一斑。

至明代,“道歌”经过元代蒙古族的吸收和改造,变成了一种融合汉蒙文化的说唱和曲种,其内容和表演形式也发生了很大变化。在汉文文献中出现了“倒喇”,或作“捣喇”“倒剌”等的音译词,如朱有燉《美姻缘夙月桃源景》杂剧第四折[倘秀才]曲:“他道‘倒喇’是歌一曲。”[23]汤显祖《牡丹亭》傅奇第四七出《围释》,“老旦”扮北朝(指蒙古)“天使”,“净”扮金人溜金王,“丑”扮溜金王娘娘,“贴”扮通事(翻译)。剧中“(老旦作看丑介)倒喇,倒喇!(丑笑介)怎说?(贴)要娘娘唱个曲儿。(丑)使得。”[24]直到明万历年间,民众对这种说唱并不陌生,用夹杂蒙古语的歌曲,制造一些喜剧效果,时人称之为“胡歌野语”。

明沈德符《万历野获编·俗乐有所本》载:

都下贵珰家作剧,所用童子名“倒刺小厮”者,先有敲水盏一戏,甚为无谓。[25]

明清之际,周亮工《书影》卷七载:

今京师阉宦,畜童子为斛斗、舞盘诸杂戏者,谓之倒喇。[26]

后来,“道歌”已成为宫廷杂戏的统称,“畜童子为斛斗、舞盤诸杂戏者,谓之倒喇”,而演出这种戏剧的艺人专门称为“倒剌小厮”,有敲水盏等乐器伴奏,演变成歌、乐、舞为一体的戏剧剧种。

直到乾隆年间,宫廷宴集“回部集”中有“倒剌”一项。《钦定皇舆西域图志·回部乐伎附》说:

按,回部乐伎有倒剌、都庐、承盌、转碟诸戏,而绳技尤工。每富献岁、灯筵获供。[27]

据《清史稿·乐志八》“回部乐”云:“高宗平定回部,搜其乐,列于宴集之末,是为回部乐技。”[28]

明清以后,“道歌”这一说唱曲种并没消亡,随着汉地移民、战争、经商、屯田等方式,被带到西北地区,在青海、甘肃、西藏等地,以不同的方式存活下来,流传至今。

三、“道歌”的地方化传承

目前甘肃陇西汉族地区,“道歌”依旧流传,它是当地一种富有地域文化特色的艺术形式,是集歌、韵白为一体,并以管弦乐、打击乐为伴奏的综合艺术,在民间宗教活动时较为常见。曲目繁多,韵调悠扬,演唱时主要有鱼鼓、尖板(玉板)、笛子、二胡、四叶瓦等乐器伴奏。曲调统一、句式押韵,歌词口语化,以颂神祈祷、劝人行善、积善修德为基本内容,多为赶庙会时善男信女唱诵。流传曲目有:《十二时烧香》《八仙贺寿》《韩湘子渡林英》《观世音劝善》《五更拜佛》《丁郎刻木不忘娘》等。如《十月怀胎》:

父同天来母同地,天地父母恩义深,唐朝有个目连生,至今流传怀胎经;凡民侧耳细心听,听我一一说分明,昔日有个目连生,一头担母一头经;担经在前母背后,担母在前背了经,连经带母横担起,路旁树木两边分;我母怀我十个月,我担我母十八春,左肩担的肉皮烂,右肩担的血淋淋;请问灵山多少路?十万八千还有余,慢说十万八千路,再有多少也要行:……[29]

《十月怀胎》形象生动地描述了母亲十月怀胎的艰辛和哺乳的艰难。文字简单朴实,主题鲜明,来劝化人们母恩难报,要孝敬父母,牢记母亲喂养的艰辛。陇西“道歌”主要在佛教和道教传统节日期间由善男信女诵唱,场面热闹,气氛浓郁。“道歌”所唱的内容是在佛、道教诵经、做法事的基础上演变和改进而成,曲调委婉,速度较慢。歌词以方言和口语化居多,演唱起来朗朗上口,便于记忆、传播。目前陇西县家宫殿祖师庙香火旺盛,香客流量大,也是信众进行宗教活动的场所之一,“道歌”演唱活动盛行。[30]

“道歌”艺术随着藏传佛教的盛行,在涉藏地区也得以流行。演唱“道歌”遂成为历代藏传佛教高僧大德所重视并擅长的佛教文化传播方式和宣教手段。比较著名的有西藏僧人米拉日巴的“道歌”演唱,流传至今的《米拉日巴道歌集》里,曾收录了米拉日巴所作“道歌”500余首,民间的说法则是他“留下了十万歌颂”。如:

来世之时有安乐,周遍不可思议呵;你若符合菩萨心,能得最先之教义。[31]

为了弘扬佛教教义,扩大佛教势力,达到利益众生的目的,米拉日巴吸收了许多善男信女,教导修行之道,其中涌现了日琼巴、塔布拉杰等许多闻名的弟子。《米拉日巴道歌》便是他在言传佛教教义时,采用民歌形式宣唱人生无常、世事轮回等的佛教思想。结构多采用多段体的“鲁体”民歌的格律,每首段数不定,少则三四段,多则二三十段。形式灵活自然,利于表达思想内容,人民群众也喜闻乐见,易唱易记,朗朗上口。

后弘期的藏族佛教文化里,以米拉日巴“道歌”为代表的一类藏族传统民歌,除了可以在民俗活动及日常生活中演唱之外,还是在佛教仪式里用于宣讲、解释佛教义理的一种重要手段。其作用堪比唐宋时期汉传佛教寺庙里的俗讲和变文。“道歌”在演唱的过程中有意采用鲁体民歌的形式,无疑会被更多的信众接受和传播。

藏传佛教史上,演唱“道歌”是历代藏传佛教尊者所重视并擅长的佛教文化传播方式和宣教手段。尤其是三世章嘉活佛章嘉·若比多吉(1717—1786),17岁受封为“灌顶普善广慈大国师”和掌教喇嘛,18岁时受封驻京掌印喇嘛,依据其拥有的上述特殊身份和地位,通过其所掌握的宫廷藏传佛教机构、教育系统和以雍和宫为首的藏传佛教寺院,对当时整个北方地区藏传佛教文化的传播起到了极其重要的作用。这一时期,经过章嘉国师的努力,藏传佛教在蒙古族地区盛行起来,而土族和蒙古族,在族源上有非常密切的关系,而且同属阿尔泰语系蒙古语族,蒙古族的“道歌”在土族中,由于语言和藏传佛教信仰的亲近,自然会被土族民众容易接受并持为己有。三世章嘉·若必多吉出生于青海省的土族家庭,四岁被认定为阿旺·罗桑却丹转世灵童,并迎入郭隆寺学经。章嘉的土族身份,在土族中传播藏传佛教文化具有特殊的感召力。

在藏传佛教仪式里,歌唱活动便是一个覆盖率甚高的行为内容,在修供、灌顶、开光、期供、丧事和烧施等活动中都要咏歌。满族宫廷法会仪式及歌舞表演中演唱“道歌”,藏传佛教大师演唱“道歌”的情况,在清末汉文史籍里都有记载。“道歌”演唱的传统习惯,也存在着一个由早期比较注重歌词和声韵,到后来仅只注重曲调,最后仅以掌握其中的一两种民歌形式而感到满足的发展过程,这是一种逐渐走向世俗化和民间化的发展趋向。

有学者指出,清代北京的藏传佛教寺院在宗教文化各民族传播当中发挥着很重要的作用,许多藏传佛教的活佛在京城寺院讲经说法,将藏传佛教文化传播到中原地区。大批西北等地的年轻僧侣来京城学习、供职,主持寺庙的法事,学成之后又回到本地,明显地促进了不同地区藏传佛教及佛教音乐文化的互相交流和广泛传播。从其寺庙形式及僧侣制度看,可以说吸收了古代汉传佛教十方丛林的诸多特征,在当时无疑已经成为全国除西藏之外的另一个藏传佛教文化中心和集散地。[32]这为藏传佛教文化在不同地区和民族之间的流传和扩布创造了条件,在以藏传佛教为底色的文化中,具有同质文化属性的亚文化在不同地区会大行其道,因此像“道歌”作为藏传佛教音乐歌体中主要的宣讲手段,更是借助这样的条件流行开来。当然,任何文化在不同地区的发展,会呈现出不平衡样态,正如“道歌”,有些地方比较盛行,但有些地方不为人知甚至改头换面。

目前在青海土族婚礼当中比较盛行的一种歌唱艺术,汉语音译多书为“道拉”。演唱内容有:《素不吾拉》《尚当起拉》《阿娜呢样子》《巴依尔》等,还涉及到土族服饰、饮食、居住等,反映了其生产、生活经验,还涉及天文、地理、历法等方面的知识,如《二十四节气歌》《观练天地》《拜五方》《阿丽玛》《上马曲》《阿娜的模样》《米谷酒》等。内容丰富,歌词结构严谨,有的严谨规范,较少发挥,有些唱词内容比较自由灵活,可以即兴演唱,边歌边舞。曲调优美动听,歌词内容丰富,体式自由,富有知识性和趣味性,内容涵盖土族的神话传说、天文、地理、历法、生活等方方面面的内容。如《感恩歌》:

天黄道,地万通,

万通良辰喜进闩,

我们头一声感念,

天和地的盖在恩,

我们第二声感念,

日月二巨照耀恩,

我们第三声感念,

人王皇上的水土恩,我

们第四声感念,

四身父母的养育恩,

在感念上一声,

媒公大人牵线恩。

这首歌是婚礼歌中通用的前导歌。在婚礼上演唱道拉时,最先要唱这首歌,无论是《喜庆歌》《知识百问歌》,还是《典仪歌》,男女都可唱。[33]这种吸收汉文化乃至佛教诵唱中常见的“四重恩”等内容成为本民族特殊的“道拉”演唱艺术的文化融合痕迹明显。

“道歌”随着历史上的东扩和在敦煌等佛教圣地的西播,在河西、河湟以及涉藏地区等地“道歌”艺术,在民间自然会生根发芽,今天民间流传的“道歌”,可视作是民间通过诗赞体形式来表达对佛道思想不同理解和诠释的诗歌作品,是自唐已降“道歌”艺术的发展和流变。而且,“道歌”艺术被蒙古族吸收以后,在演唱中夹杂了杂耍等表演性艺术,后来受蒙古族影响比较深远的青海土族吸收借鉴其艺术形式后,至今仍保留了当初的名称,而且保留了其表演性,专门在婚礼上,非常具有喜庆的场合演唱,成为多民族文化中颇具地方和历史底蕴的演唱艺术。

余论

唐释玄觉《证道歌》自产生以后,不论在辗转抄写为主要传播方式的写本时期,还是在雕版刻印得到普遍应用的刻本时代,都以其易诵上口的语言形式,不仅风靡于中原地区文人士子、民间萧寺,而且传播范围西达敦煌,南到广州,东至韩国和日本。[34]在此基础上形成的“道歌”体说唱艺术,随着佛教思想的流播发展,真可谓源远流长,从未间断。从证道歌到“道歌”,采用诗歌的文体是宣扬佛教教义和思想的一种文体形式,是用来宣唱的,一旦写成,就成了诗歌体。因此,“道歌”是与佛教思想有关的韵文体讲唱,其在后世的发展中,中国儒、释、道并重混杂的信仰现实,使得这一艺术在流传的过程中,不可避免地受到佛教之外的其他宗教思想的影响,包括民间信仰思想的掺杂,在日益民间化、地方化的过程中,与某一特定区域的民族文化融合,出现了道情、嘛呢经、藏族“道歌”、土族“道拉”等诸多的民间民族艺术形式。其表演的内容和形式与当初的“道歌”出现了很大差异,这也正好说明,“道歌”这一艺术形式,已经产生和流播开来,便是一个不断丰富和演绎的过程,时至今日,出现的“道歌”的各种变体,也是这一文化发展的结果使然。

参考文献:

[1][2][3]赵旭峰,李武莲.凉州小宝卷[M].北京:中国文联出版社,2010:序言;1-2;7.

[4][北宋]善卿撰,佛光大藏经编修委员会编.佛光大藏经禅藏(杂集部祖庭事苑二)[Z].高雄:佛光出版社,1994:780.

[5]姜光斗.简论玄觉的《永嘉证道歌》[J].南通师专学报(社会科学版),1995(12):4.

[6][元]释念常撰.佛祖历代通载·卷13[Z]//大正藏(第49册),NO:2036,P589a-b.

[7][15][16][宋]赞宁.宋高僧传·卷16[M].北京:中华书局,1987:184;483;393.

[8]张美兰.祖堂集校注[M].北京:商务印书馆,2009:109.

[9][宋]普济集编,毛寔校订.五灯会元(上)[M].北京:华龄出版社,2022:80.

[10]钟敬文.中国民俗学史·隋唐卷[M].北京:人民出版社,2008:387.

[11][清]嘉兴沈可培向斋著.比红儿诗注[M].吴江:沈氏世楷堂,清道光中(1821-1850).

[12][清]彭定求.全唐诗·卷859[M].北京:中华书局,1960:9708.

[13]释慧闻编.永嘉证道歌注[M].北京:宗教文化出版社,2015.

[14][宋]释惠洪.冷斋夜话·卷10[M].上海:商务印书馆,1927.

[17]邵长平.邵氏诗词库·卷49[EB/OL].古籍大全:https://guji.supfree.net/search.asp?key.

[18]钟敬文.中国民俗学史·宋元金辽卷[M].北京:人民出版社,2008:606.

[19][明]袁宏道.集部.别集.叙陈正甫会心集[EB/OL],https://m.guoxuedashi.net/so.php?ka.

[20][21][清]黄宗羲.明儒学案[M].上海:商务印书馆,1985:1387;1108.

[22][清]吕熊.女仙外史(第三十九回)[M].北京:大众文艺出版社,1999:496.

[23]吴梅辑.奢摩他室曲丛(第十五册)[M].上海:商务印书馆:1941:116.

[24]徐朔方、杨笑梅校注.牡丹亭[M].北京:人民文学出版社,1963:218-219.

[25][明]沈德福.万历野获编·卷25[M].北京:中华书局,1959:650.

[26]周亮工.书影[M].上海:上海古籍出版社,1981:192.

[27][清]傅恒等.钦定皇舆西域图志·卷40[M].台北:文海出版社,1970:783.

[28]赵尔巽.清史稿·卷101[M].北京:中华书局,1976:3002.

[29][30]张晓源.口头非物质文化遗产传承和保护的困境及出路研究——以陇西县巩昌镇宗教活动“道歌”为例[J].现

代妇女(下旬),2014(8):352+359.

[31]云丹次仁.《米拉日巴道歌》初探[J].西藏研究,1984(4):81-89.

[32]杨民康.清代北京藏传佛教的道歌演唱与艺僧制度—兼论三世章嘉活佛对传承传播蒙藏佛教乐舞的贡献[J].黄钟(中

国·武汉音乐学报),2011(4):228-232.

[33]徐秀福等.三川土族婚礼歌[M].民和回族土族自治县文化馆,2015:18.

[34]侯成成.唐宋时期释玄觉《证道歌》的版本与传播——以敦煌文献、碑刻资料为中心[J].中国典籍与文化,2018,

(1):22-27.

基金项目:全国哲学社会科学重点项目:“土族‘嘛呢经’的搜集、整理及研究”(19AZJ007)

作者简介:李言统(1975-),男,汉族,青海民和人,文学博士,韩山师范学院文学与新闻传播学院教授,研究方向为民俗学、民间文学。马茹芳(1974-),女,回族,青海民和人,韩山师范学院继续教育学院副教授,研究方向为中国少数民族经济与文化。

原刊于《青海师范大学学报(社会科学版)》2024年5月第46卷第3期,原文版权归作者及原单位所有,注释略。