摘要:文章通过藏历“息”“太阴日”“劫”三个时间单位和相应的生命周期,讨论东方共享的文化观。对比分析“息”与“漏刻”“漏分”的时间结构,认为藏历的时间划分不仅源自印度天文学概念,且与巴比伦天文概念、时间结构有着一定的相似性和共享性。从小周期到大周期的时间结构,呈现了一种东方文化的底层性。宇宙是一个完整有生命的存在,大宇宙与小宇宙存在生命体征的高度契合性。在大小宇宙相似性观念之下,呈现出明显的上与下、天与人、白天与黑夜、太阳日与太阴日、白分与黑分、前分与后分等二元对立统一的结构特征。印度“时”的数值、藏历时轮历中各种非人的生命周期,实则是上元积年在天文学层面或意义层面的表征,是历法周期的隐喻性再现。

关键词:藏历;时间结构;时间单位;文化观

自然世界本为一个连续的现象实体,而人类的认识表现出先验的结构性特征。野性思维(“修补匠”思维)与科学思维都离不开分类与范畴。正如列维-斯特劳斯所言,二者是一体的两面,是平行的思维。无论在传统社会,还是在现代性社会,无论过去还是今天,我们都会运用两种思维模式。这两种思维均基于人的认识。为了认识自然客体,人类首先有了时间与空间的范畴。时间如果对应一个真实存在实体,那么必定也是一个连续体。而人类对时间的参考与表达离不开时间单位的认识,因此,对时间的划分由来已久。不同的地方也因地理特征、生业方式、文化观念的不同,以及与周邻文化的交流而呈现出不同的时间划分标准。反之,不同的时间划分标准揭橥不同的自然与文化特征。来自多元文化选择、濡化、交融、沉淀、发展而成的藏历亦有其独特的时间划分标准。从人类学本体论转向的栖居视角而言,藏历的时间划分从两个面向充分体现了自然与文化契合的独特宇宙观与文化观。

一、小周期“息”与60进制

藏历中一日之基本单位为“息”(dbugs),系以一名健康成年男子的呼吸节律作为基础单位。6“息”为1“曲桑”,60“曲桑”为1“曲措”,60“曲措”为1日(1昼夜),即1日等于21600“息”,1“曲措”相当于24时制的24分,1“曲桑”等于24秒,1“息”等于4秒。时间度量单位分别以人的呼吸与水滴的流动作为具体可度量单位的参考。尚未发明时间测量仪器之前,头顶的天空是天然的钟表。太阳的运行告诉我们一年有春夏秋冬四季,月亮的运转透露出一个月的阴晴圆缺变化,一天的长度可以用日影来判断。但这种方法仅能判断白天的时间,如果遇上阴雨时节,日影计时也会随之失效。人类文化史上有许多例子说明我们认识世界总是首先依靠感官,或以身为度。譬如,泰勒在《原始文化》中花费一章的篇幅讨论“未开化民族”如何从手指、脚趾的经验认识发展出抽象的五进制、十进制、二十进制数字观念。[1]莫斯在《身体技术的概念》中讲到“身体是人首要的与最自然的工具……人首要的与最自然的技术对象与技术手段就是他的身体”[2]。以人为尺度是朴素而自然的思维模式,藏历中的时间单位“息”以人的自然生命体征即呼与吸的时间长度为标准计量时间。现代计时体系下的一分钟相当于15息,与今日医学上脉搏的跳动频率一致。

以人的呼吸节奏作为时间度量的表征,体现了藏族宇宙观中“天人合一”的底层性观念。藏历内时轮、外时轮、别时轮的天文历算系统就蕴含着这种大宇宙与小宇宙、天体与人体、自然与文化、自我与他者、人与非人合一的思想。时间单位“息”的选择即是建立在这种开放、和谐、包容的思想观念之上。地上的人是有生命、有意识、有规律的存在,天空的诸天体如日、月、火星、水星、木星、金星、土星、罗睺等亦有生命、有意识、有规律。天地之规律相互契合与平衡,人呼吸的速度对应于天体运行的速度。因此,时间测量的参照物既可以选择天体,也可以同时选择人体。二者都是宇宙生命中不同的面向,故而不会在分类标准上产生任何矛盾。《东噶·洛桑赤列文集》中具体描述了日月等天体的运行与人体内的气、血、脉之运行有着规律性的对应关系。

气息在人体内每月初一日至十五日的上弦月以及十六日至三十日的下弦月呈每三天一次规律性变化。具体而言,每月初一至初三期间,早晨6点(对应北京时间8点)、中午12点、下午6点、午夜12点时,人体的气息呈现右鼻孔大,左鼻孔小;自初四至初六,气息在上述四个时刻开始更换为左鼻孔大,右鼻孔小;初七至初九,气息再次交替,其他日期依次类推至三十日。如果气息出现颠倒现象,即为引发疾病或死亡的征兆……

《湿婆谈呼吸运行》(梵Śiva Svarodaya)是一部介绍通过呼吸节律判断个人健康、未来、吉凶的书籍,这种方法叫作呼吸的知识(梵Svarodyavijñāna)。该书与《东噶·洛桑赤列文集》中介绍的内容十分相近,均借助呼吸的规律性更迭来实现预测健康与吉凶的目的。虽尚未找到两者在渊薮上的关联证据,但至少可以说明印、藏文化均有天人相应的宇宙观念。和谐即自然,自然即完满,完满即健康,健康即吉祥,这既包含内在自然-人的最佳状态,也蕴含外在自然-生态的最佳状态。《湿婆谈呼吸运行》指出1日为60个Ghaṭikā,1小时为2个Ghaṭikā,1Ghaṭikā为60个Pala,1Pala为6个Prāṇa。[3]此处的时间单位和时间结构与藏历表达一致,都以呼吸节奏为参考,我们可以明显地看到1日之时间长度也是21600“PoLa”,且进制依次为60、60、6。《苏利耶历数书》(梵Sūrya siddhānta)与《阿耶波多历数书》(梵Āryabhatīya)中也有相似的时间单位、进制与结构。1日等于60Nāḍis,1Nāḍi等于60Vināḍis,1Vināḍi等于6Prāṇa。《宝莉莎历数书》(梵Pauliśa siddhānta)的表述也基本相似,6息等于1Vināḍikā,60Vināḍikā等于1Ghaṭikā,60Ghaṭikā等于1日。[5]《念诵瑜伽》(梵Japayoga)中也提到1日等于60Nāḍikās,1Nāḍikās等于60Vināḍikās,1Vināḍikā等于6Prāṇas,1Prāṇa等于10Gurvakṣara。[6]其中,Prāṇa为平均一呼或一吸的时间长度,与藏语之“息”概念同义。上述时间单位之间的换算,有10进制和60进制两种。

福尔克(Harry Falk)主张60进制系统的使用在公元前1900年至前1650年间的古巴比伦楔形泥板中能找到踪迹。在美索不达米亚也有类似上述时间结构的表达:1日等于12bēru,1bēru等于30uš,1uš等于60Ninda。[7]从福尔克的文章可知,呼吸训练作为时间基准,为探究60进制系统的渊薮提供了重要证据。旃陀罗(Hari K.Chandra)认为呼吸训练的学说可能是达罗毗荼或苏美尔神秘主义的发展。在雅利安人出现之前,这种学说已经扩展到了埃及与印度之间的广大区域,而印度的密宗系统如数论、瑜伽等最为接近苏美尔神秘主义学派。[8]这些观点传达出一种信息,即藏历时间单位“息”不仅直接来自于印度历法系统,也间接与巴比伦神秘文化在实践方面表现出相似性。

这些证据一方面说明藏历时间单位与印度历法的渊源与联系,另一方面也反映出古代东方大、小宇宙合一的宇宙观与文化观。宇宙并非硬邦邦的物质世界,而是与人类一样具有生命体征的存在。如果小宇宙与大宇宙“呼吸”频率保持一致,太阳与人体左脉,月亮与人体右脉,罗睺与人体中脉高度契合运行,那么小宇宙就会和大宇宙一样保持健康状态。古代星占学的发展亦源于大小宇宙相似性思维模式,大宇宙是小宇宙的参考圭臬,也作为表征小宇宙健康与否的标引符号。

二、中周期:太阴日概念

藏历中有太阳日、太阴日、宫日三种日的概念。其中,太阴日,藏语称作tshes zhag,在藏历中发挥重要作用。它不仅在设置“重日”(藏tshe lhag)与“缺日”(藏thsec had)时是重要参考,在计算日月食时也是关键概念,并被作为判断吉凶日的参考数值之一。一个朔望月由两个半月组成,俗称“白分(藏yar ’gro zla ba)”与“黑分”(藏mar ’gro zla ba)。月亮由朔到望,被称为白分;由望至朔,被称为黑分。白分或黑分盈缩的十五分之一作为太阴日长度。藏历时轮历体系派给出的太阴月数值是1曜31“曲措”50“曲桑”0息480/707+28太阳日=29日31“曲措”50“曲桑”45又480/707息=29.5305869726太阳日。其三十分之一为59“曲措”3“曲桑”4息16/707,约0.9843529太阳日,即平均每个太阴日的长度。它是一个平均值,非真实值。从时轮历推算步骤与计算程式可发现一个规律性的推算逻辑,即首先计算平均数,继而在平均数基础之上修正数值得到一个真实值,所有关键数值的计算都离不开太阴日数值的参考。

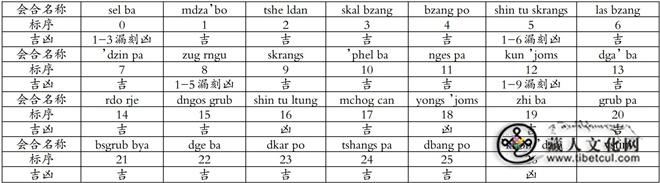

太阴日在时轮历中应用十分广泛,几乎关键性数值都需要通过太阴日的参与进行演算,或以太阴日结束时刻为参考。譬如,定曜(藏gza ’dag)为真太阴日结束时刻,定日(藏ni dag)为所求日太阴日结束时,太阳在该宿已过的弧度(黄经)。根据定日又进一步求出太阴日月宿(藏tshes ’khyud zla skar),即太阴日结束时月亮所在之宿(月亮此刻的黄经)。在“会合”(藏sbyor ba)、“作用”(藏byed pa)的计算,“重日”(藏tshe lhag)、“缺日”(藏tshe chad)的设置、日月食的推算中,太阴日都占据着重要的角色。其中,“作用”依据平太阴日计算,而其他数值均依据真太阴日推算。“会合”依据定日与太阳日月宿(藏res ’grogs zla skar)得到27种会合结果(见表1)。“作用”共有11个,初一下午至29日上午按7个“作用”循环标记,29日下午至初一上午为4个固定标记,用以判断吉凶(见表2)。

表1藏历中“会合”名称与吉凶结果

表1藏历中“会合”名称与吉凶结果

表2作用

表2作用

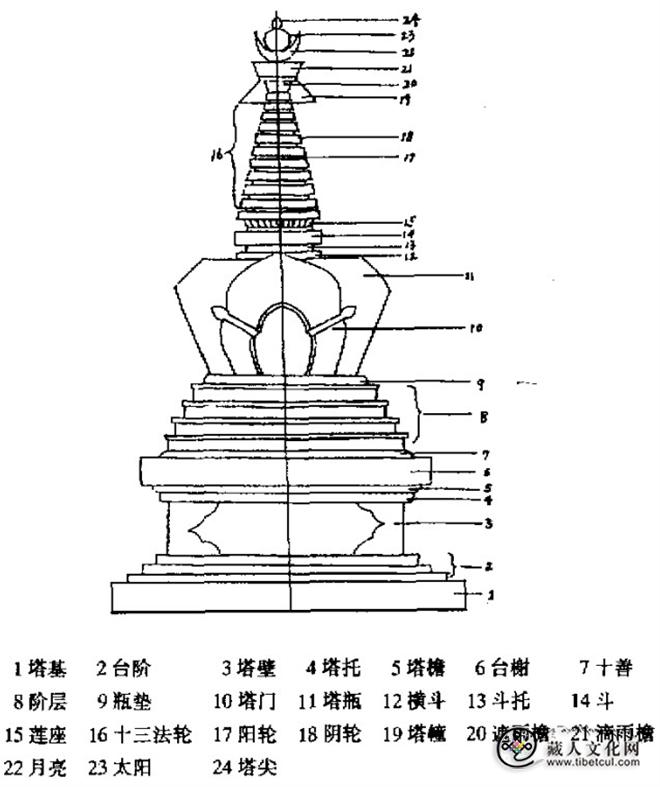

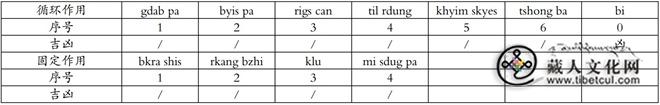

藏历时轮历属于阴阳合历,在历法安排中除了设置闰月,还有一个比较特殊的处理方式,即为了调节太阳日与太阴日的日序而设置“重日”与“缺日”。藏历虽然没有近点月的概念,也没有月亮在椭圆轨道上运动的观念,但在求真太阴日结束时刻时使用月离表来修正数值。这说明藏历系统已经掌握月亮非匀速运动的规律。这也是五要素必求定曜(已修正为真太阴日结束的时刻)数值的原因,月亮运行最快时,1个太阴日仅54“曲措”,相当于0.9太阴日;月亮运行最慢时1个太阴日为64“曲措”,相当于1.066太阳日。因此,当太阳日比太阴日长时,两个相邻的太阴日结束时刻出现在同一太阳日里,那么太阳日序就与前一太阴日对应,后一太阴日定为“缺日”;当太阳日短于太阴日时长时,造成一个太阳日中没有太阴日结束时刻,这时就重复前一太阴日日序,称作“重日”(图1)。

图1藏历中的月离表示意图

图1藏历中的月离表示意图

日月食的发生,食甚时刻的计算都需要参考太阴日结束时刻。月食主要比较太阴日月宿与罗睺头或罗睺尾的数值大小,日食比较定日与罗睺头或罗睺尾的数值大小,差值在50漏刻以内为有食。即在同一宿之内,或在相邻星宿之间,不超过50漏刻时必定发生日月食。定日与太阴日月宿都系太阴日结束时刻的太阳黄经或月亮黄经,因此,太阴日结束时刻是在计算过程中即已求得,不需要再行计算,这也是藏历求食甚的便捷之处。黄明信在《西藏的天文历算》中也特别指出,藏历在日月食计算中的方便之处即在于事先已计算出所求日之太阴日结束时刻。藏传佛教时轮金刚密乘的修行时间是选择在日月食发生之际,体现的就是这种天人合一的宇宙观与文化观。

公元前5世纪的《占星吠陀支》(Jyotiṣa vedāṅga)出现同样的概念,把一个月平分成30份,其中的1份叫作tithi。平格里(David Pingree)认为,同样的概念在塞琉古时期的巴比伦线性天文学中也扮演着相似的角色[9]。后希腊时代亦曾使用此概念,但无专名,因此,在现代科学中用印度语tithi代替美索不达米亚的概念[10]。与前述藏历平太阴日概念一致。

太阴日概念的使用既有天文学意义,也蕴含着无意识认知结构,即阴阳二元的对立统一。太阳历与太阴历是女性特征与男性特征的对立统一。对现象世界的认知,正如列维-斯特劳斯在《结构主义人类学》与《神话学》四卷本中所揭示的,是二元对立统一的无意识结构,白天的太阳与夜晚的月亮、太阳日与太阴日、运行的曜与近乎静止的星宿(月站)、月相变化的白分与黑分、一太阴日之前分与后分,都反映出一个整体性的两面,它们在特征上既对立,也相互统一。这些时间、空间面向的天体,不仅在局部整体性内具有二元特性,与地面上的人、有情众生也具对立同一性。需要强调的一点是,星占学的底层逻辑也是如此,在这样的相似性交感思维逻辑中,历法知识服务于星占学,而非相反。

三、大周期:“劫”

在佛教中,比年大的周期为“饶迥”(rab byung),比“绕迥”大的周期为“劫”(bskal pa)。“劫”有大劫、中劫与小劫。《俱舍论》有灭(’jig bskal)、空(stog bskal)、成(chags bskal)、住(gnas bskal)四劫,四劫时间长度均等。灭劫包括七火灭(me ’jig),和1水灭(chu ’jig),经历这样的七次之后,再经历七次火灭,才是风灭(rlung ’jig),毁灭世界之火只能毁灭欲界范围。空劫是之前的世界毁灭之后重生之始的20中劫;成劫是之前形成的色界范围内,自底部到地狱界生成有情生灵的时间长度。住劫分为“上期”(ya thog ring mo),“中期十八”(bar gyi khug pa bcu brgyad),“下期”(ma tho g ring mo),三期。“上期”是人之寿命自无量至10岁时期,“中期”即每100年增加1岁,增至84000岁为增劫之极,又每过100年减1岁,减至10岁为减劫之极,经历此般18个增减劫;“下期”指18增减劫结束之后,又从10岁起,每100年增加1岁,增至84000岁的时期[11]。

《时轮经》描述到有一长宽高各1由旬的正方体空体,匀速置“发尖”于此正方体中。然后,每100年取出1“发尖”,直至取尽所有“发尖”为1小劫之1日(zhag)的时长。以此日长度为圭臬,经过100年为1小劫(bskal chung),100“小劫”为1“中劫”(bar bskal),100“中劫”为1“圣劫”(mchog bskal),100“圣劫”为1“大劫”(bskal chen)。[12]

公元6世纪印度知名天文学家伐罗诃·密希罗(Varāha mihira)编写的《广集》(Bṛhat samhitā)中提到了老版《太阳历数书》(Sūrya-Siddhānta)相关的瑜伽数据,该数据指2月17至18之间的午夜九曜在白羊宫零度上的会合[13]。笈多王朝(Gupta Age)的印度人看似是“时”(Yuga)的发明者,并发展出180000,4320000,4320000000年的周期数值。432000被标记为公元前3101年“迦利时”(Kaliyu⁃ga)的伊始时间。[14]上一段《时轮经》没有给出在正方体中放入发尖与取出发尖的时间长度,但如果该时间长度是432000年,那么它就是小劫之1日,相应地,1大劫等于4,320,000,000年,就与笈多王朝时周期之“劫”的数值一样——1劫(kalpa)等于4,320,000,000年,1大时(mahāyuga)等于4320000年,即1劫等于1000大时;1大时为4个小时(yuga)之和,四个小时比例为1:2:3:4,最小的“迦利时”等于432000年,即1大时等于10“迦利时”。[15]而前文《俱舍论》不仅没有给出四劫的具体数值,也未给出中劫数值。如果1中劫为21600年,那么一空劫的时间即为21600*20=432000年,与前述争斗时历元数值相同。藏历与印度历法系统中,我们都能看到把一种时间单位放大的周期数值,藏文常用“彘”(dhru)一词表示数值的倍增。

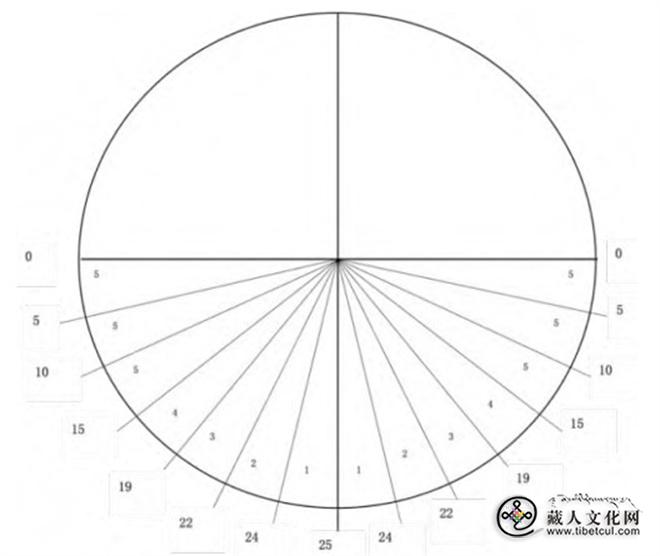

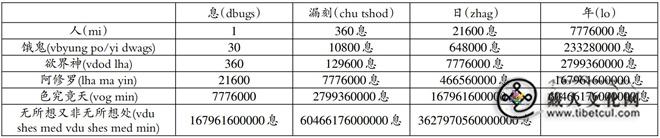

《觉囊派文集-时轮释疏》[16]中不仅描述了内、外时轮的对应关系,别时轮的修习,还描述了人类(包括各种生物)、地狱界、神界、阿修罗界等的1日长度。这也是一种时间单位的成倍放大:人类的1日等于21600“息”为一个基本公式,其他时间都基于人的呼吸频率成倍增加,并对应于不同的非人(想象或真实存在的非人)。在《藏医历算丛书-赛多甘丹新算》[17]《白光解释金质本》[18]等时轮历书籍中也都记述有相似的时间单位。当然,我们的文章并未打算强调佛教观念中各种非人存在的真实性,但从隐喻性表征而言,把抽象的时间具体化为物的存在、物的呼吸频率是具有可理解的开放性,它和今日自然科学中的各种数字参数是同质的。对比《时轮历精要》,可得出下列时间单位换算体系(见表3)。

表3呼吸频率与年的周期对照表

表3呼吸频率与年的周期对照表

这些不同存在物的时间数值均以人的1日时间单位为基础,不断放大30倍、360倍、21600倍、64800(21600*30)倍、7776000(21600*12*30)倍。

21600*1/60=360

21600*1/2=10800

21600*30=648000

21600*60=1296000

21600*360=7776000

21600*21600=466560000

21600*21600*60=2799360000

21600*21600*360=167961600000

平格里主张“迦利时”(梵Kaliyuga)的数值来自于美索不达米亚60进制数2000(2*60*60*60=432000)[19]。这样就可以把印度“时”(梵yuga)周期数值溯源至美索不达米亚。正如在最小时间单位“息”的讨论中也提到,这种呼吸训练同样出现于美索不达米亚泥板与古印度口述文献中。上述诸项证据表明,藏历的时间划分系统不仅源于古印度,亦与巴比伦天文数值有着密切的关联。然而,天文史研究至今存疑着一个问题,即巴比伦天文星占知识传入印度时,希腊已发展出纯粹的数理天文学,那么,为什么经希腊化人群传入印度的历法却是以星占学为主的巴比伦系统?因证据匮乏,本文仍无法回答此难题。然而,相似的问题启发到我们思考为什么在时轮历传入涉藏地区以前,并未传入内地的历法系统,而仅传入五行算命理知识体系?从前文所述宇宙观与文化观可以给出一个最具可能性的宏观理由,即思维模式与认识模式是一个文化的底层土壤,当外来文化的种子适宜本地土壤时,才能生根发芽,茁壮成长。

四、讨论

本文介绍藏历时间度量与时间单位的特点,不仅呈现了一种历法上的相似性,而且反映出一种东方天人相应的观念与无意识二元认知结构。藏历中对应的被称为“外时轮”(藏phyi dus ’khor)与“内时轮”(藏nang dus ’khor)。掌握内、外时轮的目的是为了在修习过程中使二者相契合,也就是汉文化中常说的天人合一,藏文称之为“别时轮”(藏gzhan dus ’khor)。美索不达米亚有大小宇宙观念,大宇宙称为An-Sar,小宇宙称作Ki-Sar。[20]印度文化中对应的称呼是湿婆(梵Śiva)与帕尔瓦蒂(梵Pārvatī),藏文对应的神名为大自在天(藏dbang phyug)和“乌玛”(藏Uma)。藏历中把二者作为一种预兆吉凶的符号纳入择吉法中。在这无意识认知结构中,天-地、天体-人、上-下、阳-阴、自转-公转、曜-宿、白分-黑分、前步-后步、前分-后分、大宇宙-小宇宙构成了不同面向的二元结构,组成了一个完整的宇宙。在这样的宇宙中万物要遵循宇宙规律,不仅呼吸节奏对应地球的自转,四季变化对应恒星年,自转对应公转,人的左、右脉也须对应天体的日、月运行规律,中脉对应罗睺,日月食的发生就成为人体左右脉与中脉的融通。佛教徒常在日月食之际诵经祈福、修行,也是缘于天人相应的思想观念。

从藏历时间单位换算系统,可窥见藏历与印度历法、巴比伦星占学之间的共享性和交流痕迹,同时,也反映了东方文化共享的无意识认知结构,即二元对立统一的思想观念。无论是时间单位“息”,还是太阴日概念的应用,再或是“劫”作为宏大时间周期,都是基于大小宇宙相似性原则的野性思维发展出的知识体系。既有野性思维的参与,也涉及科学思维的运用,但主导思想是野性思维,是天人相应的文化观念。野性思维的比重是核心,因此,同时期尽管有纯粹数理的天文系统,却被忽略。

我们看到人的生命体征“息”与滴漏单位“曲措”“曲桑”有机结合,构成日的时间度量系统,在今天的科学思维下是不容易理解和接纳的。因为它将两个不同分类体系下的单位概念置于同一类别之中。在野性思维中,万物都被纳入到宇宙的分类体系,属与属之间犹如血缘的亲属关系,既存在对立关系,也存在统一性。因此,“息”与“曲措”的结合也反映出前文所强调的思维认知结构,以及古代东方的宇宙观与文化观。

印度的瑜伽数值,圣经旧约中的大洪水故事,西藏时轮历中的各色非人如饿鬼、欲界神、阿修罗、色究竟天、无所想又非无所想处等的呼吸频率都与历法的上元积年有着天文学意义上的缘由,是一种历法周期的文化再现与文化衍变。总体来看,藏历时间度量单位可以体现东方文化的底层性和文化观。

参考文献:

[1]〔英〕爱德华·泰勒.原始文化[M].连树声,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:197-222.

[2]〔法〕马塞尔·莫斯.社会学与人类学[M].佘碧平,译.上海: 上海译文出版社,2014:403.

[3] Śiva Svarodaya, trans. Rai, Ram Kumar,[M].Varanasi:Prachya Prakashan(PP), 1980: P.xv.

[4] Sūryasiddhānta, trans. Ebenezer Burgess[EB/OL].http://www. culturavedica.org, 1860: L.11-12.

[5][6][8][20] Hari, K. Chandra.On the Origin of the 60 Base and the 21600’of a Circle[M].Silverbuilers 4.2007:4,12,6-15,4.

[7][10] Harry Falk.Meauring Time in Mesopotamia and Ancient India[M].Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesell⁃ schaft 150.1.2000: 113,113.

[9][13][14][15][19] David Pingree.Astronomy and Astrology in India and Iran[M].Isis54.2.1963:231,239,239-240,238,238. 钮卫星.西望梵天——汉译佛经中的天文史料[M].上海:上海 交通大学出版社,2004:33.

[11] 世亲. 俱舍论详解(藏文)[M]. 成都:四川民族出版社, 2006:178-179.

[12] 桑珠嘉措.藏历运算大全(上,藏文)[M].北京:中国藏学出版社,1996:256.

[16] 阿旺更嘎·建阳乐住. 觉囊文集-时轮释疏(第 18 卷,上册,藏文) [M].北京:民族出版社,2008:192-194.

[17] 银巴.藏医历算丛书-赛多甘丹新算(第18卷,藏文)[M]. 成都:四川民族出版社,2015:148-150.

[18] 达玛西仁.白光解释金质本(藏文)[M]. 拉萨:西藏人民出版社,2018:235-237.

原刊于《西藏大学学报(社会科学版)》2024年第3期(总第159期),注释略,原文版权归作者及原单位所有。