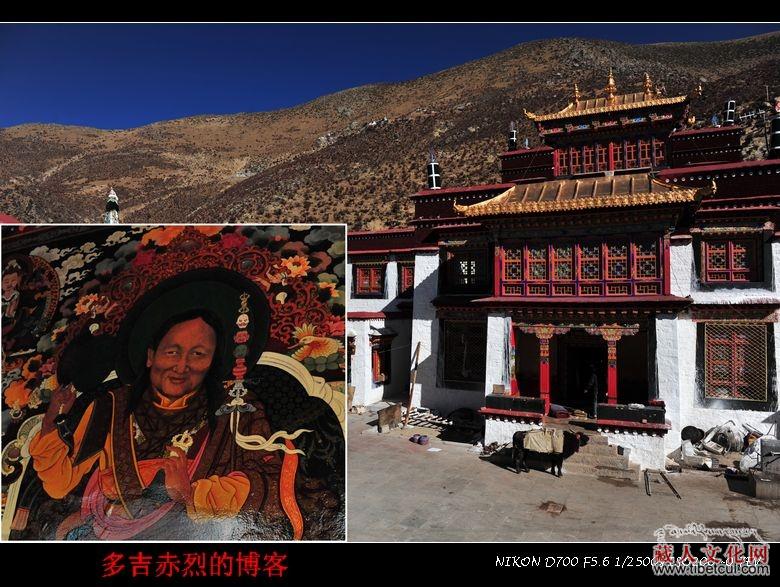

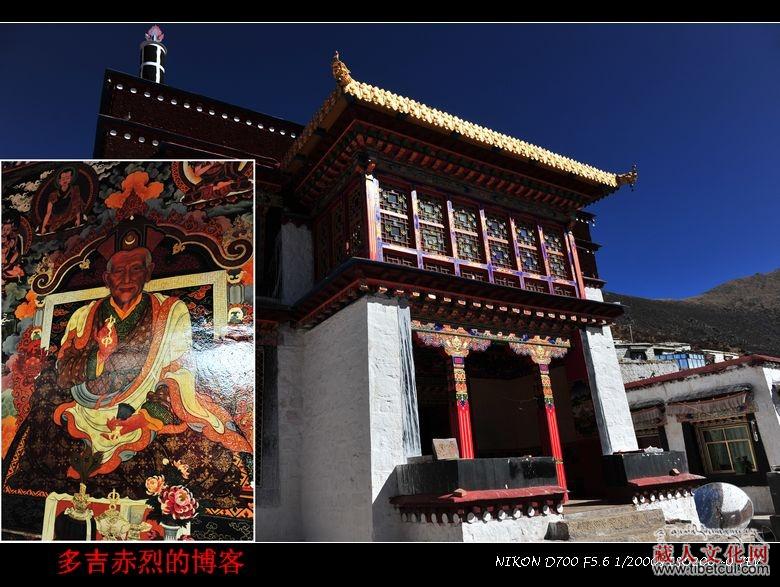

(题图:拉萨乃至西藏最大的尼姑寺,据说就是拉萨河东岸的旭色寺。与内地的汉传佛教相比,藏地女性出家的现象更为常见,许多修行圣地或教派主寺周边,都不难找到尼姑寺。但其规模多数不大,仿佛是较大寺庙的“衍生物”。而旭色寺在地理位置上,是自成一体的,同时其形成的历史,也别具一格,先后成为噶举派、息结派、宁玛派、觉域派教法的重要弘传圣地。近代一位传奇尼姑的到来,让旭色寺的历史更加丰富多彩。作为一位著名的女活佛,圆寂之后又转世为男性,在藏传佛教历史上也比较罕见,更增添了这座数百年古刹的神秘色彩。图为旭色寺主殿,远处山上的建筑为宁玛派圣地“岗日推嘎”,左下图为绘在佛殿墙壁上的传奇女活佛“旭色吉尊·仁增曲尼桑姆”)

在有关竹巴噶举的博文中说过,藏传佛教达布噶举派“四大八小”共12个支派,目前有传承的只剩下4支。其他8支的教法传承,严格说早已湮没不闻,但其寺庙大多存在。在藏6年多时间,重要的收获之一,就是有机会走遍了西藏全部74个县市区。这“四大八小”的12个主寺,除在康区的“玛仓噶举”主寺“销寺”[1],还有寺已不存的“叶巴噶举”主寺“叶巴寺”,其他10个大小噶举的主寺,我全部实地勘察过。

这些当年师徒口耳相传[2]、各有曲折故事的噶举派主寺,如今已然时过境迁,物是人非,多数变成了其他教派的道场。所谓勘察,迹近凭吊。这其中,感觉变化最大的,莫过于号称西藏最大的尼姑寺“旭色寺”。它由帕竹噶举的一个支派,一变而为以宁玛教法为主的寺庙,再变而为尼姑寺,最后女活佛转世后又为男性。而且所传教法中,有藏地已经消失的一个教派“觉域派”的教法,堪称稀有。

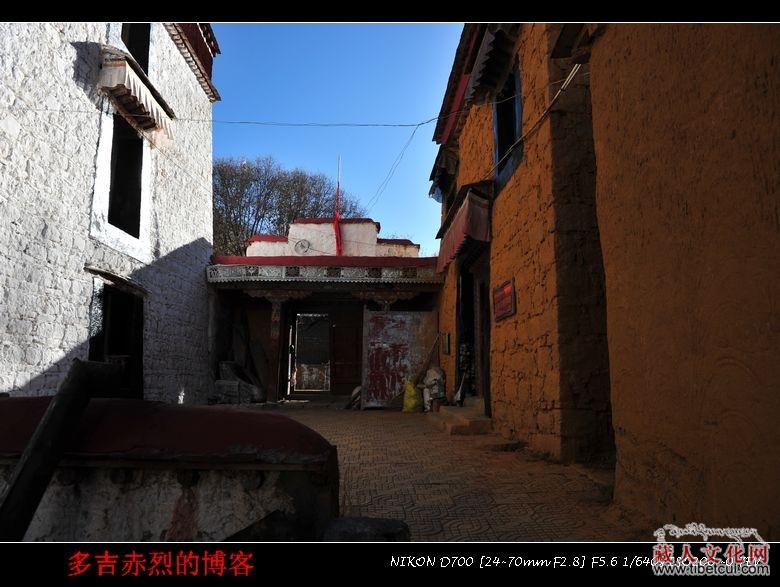

旭色寺在拉萨河东岸、才纳村向东的一条山沟中。——藏地因为特殊的地理环境,许多农区特别是河谷地带,常常在两边山谷中形成村落,构成独特的条状排列的“山谷经济”和“山谷文化”景观。一些重要的宗教场所,也依山谷形成不同聚落。

比如拉萨河最下游的这一段,即从今堆龙德庆县东嘎镇开始,河流转而向南,一直到曲水注入雅鲁藏布江,这段南北走向的拉萨河东岸,每一条山沟都有一两处重要的宗教场所。第一条沟是柳梧乡所在地桑达(意为“桑普沟口”)东面的桑普沟,内有藏地因明学乃至“辩经”发源地桑普寺。第二条沟是达东村东面的山沟,有据说是藏地“神通王”热译师[3]所建的“尼玛塘寺”,还有一座原属噶当派的“白色寺”。第三条沟是曲水县才纳乡所在地才纳村东面的尼普(意为“上沟”),内有本文将讲述的“三变其宗”的旭色寺。第四条沟是协荣村以东的一条浅山窝,内有莲花生与其明妃益西措杰的修行岩洞“桑雅扎”等。

其中,才纳村及其以东的山沟,似乎多了一点女性缘分。“才纳”藏语意为“林园旁”或“菜园边”,据说是原文成公主种菜的地方。村东靠近沟口处,有一座“温江多寺”,原是吐蕃王朝先后辅佐三代赞普的著名王后“赤玛伦”长期驻在的宫殿。

再往山谷中走,那里的整体山形,据说像是一尊被修密法者(比如噶举派)尊为女性本尊之首的“金刚亥母”像。平圆的山顶据说是她的头颅,下面脸庞处是一座天葬台,心脏处是靠近山顶的五座修行洞,旁边的乳房处则有两股泉水,右手是“西岩山”,左手是“东磐石”,左右膝盖处就是以前的两座天葬台。在左脚“脚背”即山岗上的一处平坦地带,就是旭色寺的所在地。

这里的山形隐然是金刚亥母的说法,可能出现在旭色寺成为尼姑寺之后。以往人们对旭色寺背后这座大山的称呼,是“岗日推噶”,意为“雪山白头”或“白头雪山”,最初可能就是指山顶长年不化的皑皑白雪,类似于冈仁波齐雪山的白色圆顶。雪水消融后,润泽着半山坡上的平坦之地,那里生长着茂密的柏树。1181年“杰贡·楚臣僧格”在这里建寺,寺名就被称为“旭色贡”——“旭”意为“柏树”;“色”意为“间隙”、“中间”;“贡”意为“寺庙”。故“旭色寺”[4]即意为“柏树中间的寺庙”。后来寺庙转为以修宁玛教法为主,这白色的雪山圆顶又被附会为宁玛派始祖莲花生的头颅,以显灵气。最终冰雪融化,不但“雪山白头”消失了,柏树林也不见了踪影,“岗日推噶”与“旭色”,都成了一个名词而已。

那位最初有幸在柏树林中建寺的“杰贡·楚臣僧格”(1144-1204),是今山南乃东县人。他的家族,是昌珠寺周边地区的望族,而且是一个军事家族:其父是一位武官,他的弟弟也是武官。楚臣僧格(意为“戒狮子”)本人,曾做过昌珠寺的内总管。因当时帕竹噶举派创始人“多吉杰布”名声很大,他19岁时就到帕竹主寺“丹萨替”出家。

到寺不久,多吉杰布出席僧会活动,徒弟们纷纷用法衣铺地迎接。其时楚臣僧格还没有穿上法衣,只好将身上的大氅铺在地上。多吉杰布一望见楚臣僧格,就向他这边走来,站在大氅上盯着他说:“比丘金刚持,稀有啊!”楚臣僧格听了感觉很惭愧,忙说:“我还是沙弥!”意思是自己还不是受具足戒的比丘僧,只是一个受初出家戒的小沙弥。但多吉杰布却说:“虽是沙弥,然而为比丘金刚持,大为稀有啊!”这说明师徒间似乎很有法缘。

后来楚臣僧格回家取口粮,适逢其父在争斗中被仇家俘虏,不久他又听说师父去世的消息,内心生起极大的悲伤。不过,令人感觉有点奇怪的是,虽然按时间推算,他跟从多吉杰布学法有六七年之久,但显然他与丹萨替寺的渊源不是很深。史料记载,他从师父那里学得了不少“奇异的教授”,但具体也没有指明是什么教法。按常理分析,或许由于离家较近,家中庶务又多,他未必是一个十分专心的学法弟子。师父去世后,他与丹萨替寺看来也没有更多联系,转而向一位息结派高僧学法。在藏地佛教史名著《青史》当中,他甚至没有被列入帕竹噶举的传承,而是列在息结派的传承序列中。

“息结”教法,是一位五次进藏的印度高僧“帕·丹巴桑杰”或称“丹巴桑杰”[5]创立的。这一教法的核心,是修学“般若”(一种洞察万物本质的智慧)真义,并结合“大印”(一种止念、观心,进而达到动静不二境界的修行法)密法修行,从而息灭一切苦恼,断除生死轮回。我的理解,就是首先用大智慧洞知世上万物,什么动静、香臭、美丑、贫富、善恶、生死,一切的一切,其实都没有什么区别,你认识到了这一点——并且必须修炼到时时刻刻都能认识到这一点的地步,而不是读佛经时明白这道理,一见到美女美食就眼痴心迷,一见到金银珠宝就贪心炽盛,那么,你就消除了一切苦恼,进入了涅槃境界。息结派极为注重“坟墓瑜珈”,就是在乱坟岗里,闻着腐尸的臭味修行,据说效果最好。

这一教法,丹巴桑杰传了不少人。其中的一支,是传给索穷娃、再传麦朗坝、又传嘎娃金巴。楚臣僧格听说嘎娃金巴是一位大成就者,就前去拜谒,不想被服侍嘎娃金巴的僧人(一说是嘎娃金巴的妻子)拦住,他只好暂住下来等待。吃饭的时候,他借了一个喂狗的旧锅,没有洗刷就用来熬茶,这事被嘎娃金巴知道了,说:“这很符合瑜珈者的作风啊!”于是欣然向他传法。别人听几遍才能懂得的教法,楚臣僧格只听一遍就够了。此后他又拜了不少上师学法,继而自己四处云游说法和撰写著作,名声渐大。38岁(1181年)时,在拉萨河边的尼普山谷中,修建了旭色寺,发展出上千徒众。因他的上师中,多吉杰布名声最大,所以旭色寺被视为帕竹噶举所衍生的“八小”之一,即“旭色噶举”。

一般介绍噶举派的史料,多数都说旭色噶举这一支,一开始气魄就不大,很快就销声匿迹了,似乎宁玛派高僧“隆钦绕绛巴”(1308-1363)来到旭色寺这里修法时,旭色噶举早已不存在。其实不然,旭色噶举记载下来的故事确实不多,但传承的时间却不短。楚臣僧格主持旭色寺24年圆寂后,先后由他的弟子、主要由他的侄子侄孙等本家族成员主持该寺。大约在1268年前后,八思巴从藏地返回北京时,因为楚臣僧格侄孙、当时的旭色寺住持“仁清绷”修法有道,还专门向他请教。甚至隆钦绕绛巴来到附近的桑普寺学法时,也曾向当时旭色寺的住持“旭色日巴”(名“循努多杰”)学过息结派教法,旭色日巴显然是当时宗教界的一位名人。总之,至迟在大学者“廓诺·迅鲁白”著成《青史》(1478年)的时代,旭色噶举还是堂堂正正的一个教派,教法以息结派为特色。

不过,大名鼎鼎的隆绛绕绛巴,确实让旭色寺“变色”不少,而且埋下了该寺被准噶尔军队彻底摧毁的最初种子。

“隆钦绕绛巴”也是个尊称,意为“证悟广大者”。他的本名是“次臣罗哲”(意为“法慧”),1308年出生在今扎囊县吉汝乡扎西林村。——隆钦绕绛巴成名后,因他弘传了据说是莲花生伏藏的“空行心髓”密法,而这一密法是莲花生当年为救活赞普赤松德赞的公主“白玛赛”(意为“莲花光明”)所传的,所以有一种说法,认为隆钦绕绛巴就是那位复活了的公主的转世。这当然是一种附会。相对有点影子的说法,是认为其先祖是吐蕃王朝时期、最早跟从莲花生出家的“七觉士”之一,名叫“恩兰·嘉瓦却央”。据说此人在青浦修行地,修行“马头明王”密法最有成就,现该修行洞仍在,不过已被内地去的一个女修行者所占据。

因为家学渊源,他7岁时就开始修习“马头明王”等宁玛派密法。19岁到因明学圣地桑普寺,学习各派教法,也包括桑普寺附近旭色寺住持传授的“息结教法”。学成后成为知识极其渊博的佛学家,且辩才无碍,很快名声大噪。

31岁时,隆钦绕绛巴开始在旭色寺一带讲经说法。他还主持修葺了旭色寺山下的吐蕃旧寺“温江多寺”。不过,他主要的说法及修行地点,并不在旭色寺中,而是在旭色寺西北、靠近山顶处的“岗日推嘎”修行院,那里原先有一些传说是莲花生大师的修行洞。他围绕这些修行洞,建成一座小型寺院,名为“岗日推嘎光明云园林”。可能就在这一时期,岗日推嘎那白白的圆形山顶,被虔诚的信徒们扣在了莲花生大师的“脑袋”上。

大约在1354年前后,正当隆钦绕绛巴在岗日推嘎茂密的“旭色”(柏树林里)潜心修行时,发生了萨迦派与帕竹噶举“改朝换代”之乱。帕竹大军几次经过拉萨去后藏平乱,旭色寺难免被波及。他的扎囊老家也是战火纷飞,江北的桑耶寺甚至被大火焚毁。隆钦绕绛巴发觉这里不再是静修宝地,于是辗转南下,到了不丹。他在“下竹巴噶举”创始人“洛热巴”所建的却扎寺基础上,建成至今仍是不丹西部国寺的“塔尔巴林”(意为“解脱洲”)。不丹境内的宁玛派教法,就是从他开始传播的,后来一直流传到尼泊尔。

藏地局势相对安定后,隆钦绕绛巴返回家乡。当时在藏地当政的帕竹首领绛秋坚赞,听到他的大名,特地迎请他去讲授宁玛教法,做了盛大供养。此后他回到拉萨,受到僧众的夹道欢迎。他在大小昭寺设立法坛讲法,俨然已是藏地的宗教领袖。不过他最心仪的还是岗日推嘎下面的那片柏树林,不久就把主讲坛从拉萨转移到了旭色寺后面的柏树林中,据说当时听法的人,每次多达上千人。他是宁玛派最具特色的“大圆满法”[6]的集大成者,他的著作《七宝藏论》,全面阐扬了大圆满法的教义,详细解释了有关修心的仪轨,是几乎所有宁玛派寺院的“必读书”和“必藏书”。——据说他在旭色寺上部修行洞中撰写这七部宝书时,宁玛派三大不共护法(即独有的护法神)“一髻母”、“罗睺罗”和“骑狮护法”亲自为他抄写、磨墨和造纸,至今仍存“神迹”。

由于佛教倡导“众生平等”、“诸法平等”理念,门户之见并非判若鸿沟——藏传佛教历史上并没有真正意义的“宗教战争”,所以藏地寺庙改宗现象屡见不鲜。绕绛巴如日中天的大名与高妙深邃的教法,很快在藏地掀起了“宁玛教法热”。与绕绛巴说法之地近在咫尺的旭色寺自然首当其冲。此后这尼普沟中,就成了弘传宁玛派教法为主的“圣地”。只不过因为在隆钦绕绛巴之后,藏地许多教派,比如直贡噶举等,都开始修行宁玛派教法,旭色寺作为宁玛派圣地之一,显得并不突出。

到了1642年,格鲁派在固始汗支持下取得藏地统治地位时,旭色寺似乎已很衰微了。幸好五世达赖对宁玛派很尊崇,自然也不会忘记隆钦绕绛巴曾经弘法传教的宁玛派“圣地”。他命令新建不久的宁玛派“南藏”[7]传承主寺“敏珠林”,每年派8名僧人到旭色寺上面的“岗日推嘎”,延续宁玛派“香火”,相当于把岗日推嘎变成了敏珠林的属寺,且僧人薪俸由西藏地方政府提供。但旭色寺本身,似乎并没有包括在内。——发布这一命令的时间,应是在1676年敏珠林建成之后、1682年五世达赖去世之前。

五世达赖没有想到,他的这一善意举措,一度导致了岗日推嘎与旭色寺的彻底毁灭。

1717年,盘踞在新疆的蒙古准噶尔部入侵西藏。他们的主要目的,是要取代同属“卫拉特蒙古”[8]的和硕特部对西藏的统治。正好当时和硕特部首领拉藏汗与五世达赖的管家“桑结嘉措”矛盾激化,拉藏汗杀死了桑结嘉措,逼走了年青的六世达赖仓央嘉措,使其冤死于青海,激起了藏地民众的愤怒。准噶尔趁机而入,打着保护格鲁派、尤其是支持藏地僧众选定的六世达赖转世格桑嘉措(后来的七世达赖)的旗号,攻杀拉藏汗,占领西藏。

在此之前的很长一段时期,长期活跃于民间、貌似与世无争的宁玛派,得到了藏地各教派的推崇。不必经世苦修、可以即身成佛的“大圆满法”,较少清规戒律、可以娶妻生子的活动方式,擅长念咒驱鬼、仪轨血腥恐怖的神秘色彩,契合了部分既想得到来生解脱、又想享受世俗乐趣的藏地人的心理与精神需求。甚至连格鲁派领袖五世达赖——他出生于今山南琼结县的一个宁玛派之家,都信奉并实修宁玛派密法,支持兴建了敏珠林寺、扩建了多吉扎寺。这自然引起笃信格鲁派、强调严格戒律的僧俗民众的不满。当初与五世达赖竞争转世灵童地位、后来成为哲蚌寺高僧的“索南扎巴”,据说就是因为反对五世达赖兼信宁玛派的行为,被达赖手下害死,死后成了凶猛的“杰钦修丹”护法神(也就是今天十四世达赖极力反对信奉的那尊)。

在此情况下,侵入西藏的准噶尔便以纯洁格鲁派信仰、打击密教宁玛派为号召,以争取民心。——据说准噶尔仇视宁玛派,还有一个具体的“导火索”:此前,崇信宁玛派的拉藏汗,曾让宁玛派僧人写了一些恶毒的咒语,缝在马鞍和衣服里,作为礼物送给准噶尔。后来准噶尔人懂得了这些咒语和其他类似巫术之类东西的含义,捎带着对宁玛派也起了愤恨。占领西藏后,他们将多吉扎寺活佛扔进雅鲁藏布江淹死,把敏珠林寺主要僧人杀死在拉萨河边,把莲花生的著名修行洞砌石封死,将几乎所有的宁玛派寺庙夷为平地,“传承修习宁玛派密宗和储妻养室的僧侣大都已被赶走”(《颇罗鼐传》),且禁止信奉密咒宁玛派。在这场浩劫中,据说名分上算是敏珠林属寺的岗日推嘎及近在咫尺的旭色寺,经书佛像被洗劫一空,僧人有的遭到杀戮,幸存的逃散一空,寺院变成了一片废墟。

清军入藏将准噶尔驱逐出去以后,在驱逐准噶尔之战中立功、曾在敏珠林寺学法的颇罗鼐,一度要把“被破坏得不成样子”的550座宁玛派寺庙修复,却遭到清廷入藏大臣及青海蒙古汗王们的坚决反对。因为藏地反宁玛派的势力不可小觑,为避免矛盾激化造成社会不稳,1726年,清朝中央政府专门派员入藏,宣布禁止宁玛派教法,当时主持藏地事务的首席噶伦康济鼐也严格执行了对宁玛派的限制政策。

尽管后来颇罗鼐主政期间,最终还是修复了这550多座宁玛派寺庙,但因没有清朝中央政府的明确支持,同时藏地还存在反宁玛派势力,他也不敢明目张胆地大修特修。从后来藏地宗教兴衰情况看,宁玛派寺庙经准噶尔这次打击,多数元气大伤——也难怪,宁玛派以擅长法术闻名,在准噶尔大军面前居然不能自保,自然引起人们的怀疑,所以不复有当年的兴盛。旭色寺不是正宗的宁玛派寺庙,当初准噶尔破坏时不分青红皂白,玉石俱焚,修复时却又难入“正册”,衰败自在意料之中,甚至大殿都一度成了牛圈。

时间又过去了100多年,旭色寺又迎来了第三次变化。这次变化,与一位藏地的传奇女性“仁增·曲尼桑姆”有关。

有些描述这位与旭色寺有关的传奇女尼的资料,颇多神化、溢美之辞。说她来到拉萨河畔,就发誓要重修荒废了近两百年的旭色寺,仿佛她是肩负神圣使命、来到此地的。这种“高大全”的写法,使名人变得高不可攀,实则掩盖了他们在艰辛求索、自我完善过程中所放射出的人性光辉,还有他们在伟岸背后的悲惨身世。

写多了一些藏传佛教名人的故事,无意中就发现一个奇特现象,或者说是“规律”:凡一心求法、虐己苦修、开宗立派的“宗教拓荒者”,首先是人极聪明,悟性很高。其次,往往都有一个悲惨的人生际遇。他们大多数是孤儿,或者家庭生活十分不幸、或极不正常。这倒与佛教创始人释迦牟尼的遭遇酷似:聪慧敏感,一出生就失去了母亲。

细细分析,这似乎确实是创立佛教,或苦修佛法的必要条件:有极高的智商,才能发现世界的虚幻,人生的无趣,进而感受到人生皆苦。正如宗喀巴所说,首先要有“出离心”,就是对人世生活不再有任何贪恋,这样才有强烈的解脱欲望。尽管那所谓解脱,同样不过是虚妄。尤其是尼僧,时至今日,除了有些是因为羡慕修法生活(藏地传统上认为出家的女人社会地位较高,家庭有人出家光荣),或为了逃避单调、辛苦的农牧劳作,多数是因为家庭生活不幸福,才选择了避世修行之路。

根据这位“奇尼”的自传,她的家庭本身就是一个很怪异的组合。她的母亲“边巴卓玛”是尼泊尔人,起初嫁给一位不丹密咒师做明妃,也就是当老婆。这位不丹密咒师住持着一座尼泊尔接近西藏的寺院,那里是边巴卓玛的故乡。密咒师去世后,边巴卓玛遇到了一位来自西藏琼结的僧人“通烈扎西”。这位通烈扎西脾气暴躁,他本来是家里送他去跟随一位活佛到工布地区学习藏文与医学的,但因两个人合不来,他一气之下就流落到不丹,跟着一位不丹僧人到了尼泊尔,偶遇守寡的边巴卓玛。两个奇人就这样走在了一起。

婚后,通烈扎西经常打骂妻子。不过,两个人在到处云游朝圣这一点上,倒是情趣相投。他们带着女佣“白玛古吉”等,一起来到了传说是莲花生出生地的“莲花湖”[9],女儿就在这里出生,取名“索朗白宗”,时在1865年。因为通烈扎西想要男孩,一出生就把女儿丢在帐篷外面,此后对她们母女也经常谩骂和毒打。通烈扎西嗜酒如命,有一次酒后,竟然把妻女以5元钱卖给了别人,在当地头人干预下,才算没有卖成。又有一次,他喝醉回到帐篷里,竟凶狠地对妻子说:“我们只有这么一个女孩,我们把她分成两半,一半归你,一半归我。”吓得年幼的索朗白宗跑到帐篷后面的荆棘丛中躲了好几天,母亲以为她被野兽叼走了。或许从这时起,她对人世间的生活,感觉只有恐惧。

这之后,可怜的母女俩四处流浪。在给一位修行者的弟子家里做农活时,好心的修行者师徒教这母女俩念经、写字等,索朗白宗一学就会,甚至记住了僧人们天天所念讲的佛法。那时她还在吸吮母乳,一边吃奶一边一本正经地讲解佛法,令人大感惊奇,甚至有人认为这不吉利。幸亏有一位见多识广的译师,感觉这小女孩既然这么聪明,声音这么悦耳,不如教她学会一些流行于拉萨、山南一带的“喇嘛玛尼”(一种说唱宗教故事的民间曲艺)。她的父亲或许认为这有利可图,真就让人教她学了一些宗教故事,比如《朗萨姑娘》《还魂康巴阿仲》《杰布玉拉厉鬼》等,6岁起就四处演唱,成为“玛尼洛钦”[10],以后这就成了她的绰号,或称“阿尼洛钦”(意为“尼姑洛钦”)。玛尼洛钦说唱佛法吸引了许多听众,自然也给父母带来了一些钱财。

当然魔鬼父亲给她带来的灾难并没有结束。有一次,在今拉达克以南的桑噶尔地方,通烈扎西想购买一些说唱时需要的唐卡画,在过河时,他愚蠢地把所有衣物放在一匹马背上,自己却同别人一起骑在另一匹马上,结果衣服全部掉到河里,他只好裸身回来,变成要饭的了。此后,他自己唱歌,让可怜的女儿跳舞乞讨,路人都看不过去,说你不要让孩子跳舞要饭了,衣食我们来供给。还有一次,有一个察雅人把另一个人杀了,通烈扎西喝醉了,大声叫嚷:“人是我杀的,我是察雅人!”差一点被人家“宰猪”(剁去四肢),吓得女儿要死要活。在一个大荒原上,当地人正在散花磕头敬神,醉酒的通烈扎西向人群里扔石头,被人家抓住痛打,拔头发,玛尼洛钦吓得大声哭叫。他还把女儿又卖了一次,得了一把碎银,母亲闻讯赶来才把女儿救出。逃亡路上,母女两个只好从熊屎里挤出油水,烧竹笋吃。通烈扎西还和帮着赶驴的康巴女人偷情,幸亏这女人有同情心,离开了他们一家。

艰难地度过不幸的童年,13岁时,在一位尼姑介绍下,玛尼洛钦随母亲一起,来到吉隆,拜当时在后藏一带颇有名望的“白玛加措”为上师,向他学习了噶当派的《修心七要》、噶举派的“大手印”、宁玛派隆钦绕绛巴的“大圆满”以及觉域派的“灌顶百种”等。

白玛加措显然是各派兼通的一位僧人。但从玛尼洛钦所记载的内容看,这位高僧似乎特别精通觉域教法。藏文“觉域”本义为“断绝境界”,意指通过修习般若智慧和发菩提心或慈悲心,断除自利心与“我执”(最极端的是所谓“施身法”,即在想象中把自己的身体施舍给神或魔鬼等),从而体悟到一切皆空的万物本性,断灭人世间一切苦恼的根源。这一教法也是丹巴桑杰传入藏地,有人认为它是息结派的一个旁支,因为教义与修法实践都酷似。但因丹巴桑杰弟子“觉·索南”将其传给女弟子“玛吉拉准”[11]后,经其发展为“觉姆”即“女觉域派”,影响甚大,甚至回传到印度,所以才自成一派。觉域派与息结派一样,因强调个人苦修,不太注重建造寺院、扩大势力,故到15世纪末已没有“显性存在”了,但其教法,包括其苦修法,却被藏传佛教各派所吸纳修持,绵延不绝。从白玛加措传授给玛尼洛钦的教法,就可以看出这一点。

此后玛尼洛钦就随上师一路化缘和修行。可能由于她天性聪明,悟性极高,所以学法与修行都很快有效果,甚至都有自己的追随者了,无形中有点自我膨胀。外出化缘时,她对同门尼僧说,自己是金刚亥母的化身,让她们小心跨过她的影子,并且可能由于会唱玛尼的缘故,她化缘所得特别多,别的尼姑几乎化不到什么东西,所以她们就向上师告状。上师一怒之下,将她驱逐到波密一带。但她对上师的信心不变,在发挥善于说唱佛法优势、传法大有收获后,再次回到上师身边,接受了觉域派的灌顶,并到凶地苦修觉域密法。在冈仁波齐修行时,像米拉日巴一样,她与母亲顿顿都吃晒干的荨麻,尿出的尿都是绿色的。因以前没有见过细茶叶,一位施主献给她们茶叶后,她们把茶叶熬了,把茶汁倒掉,留下煮熟的茶叶做菜吃!

大约在1900年[12](玛尼洛钦34岁)前后,师徒一行来到了拉萨。她的上师白玛加措本想去拜访老相识、次觉林寺高僧“达玛僧格”,但因达玛僧格正在次觉林东边的宝瓶山闭关,所以他就带着玛尼洛钦一起去拜谒了十三世达赖。很奇怪,这次会见,不见于十三世达赖有关传记记载,就是玛尼洛钦自己也是一语带过,全没有如同见到观世音菩萨现身眼前似的激动。她印象深刻的是又接受了觉域派灌顶和举办了修觉域密法的法会。

次年,师徒一行准备返回西部阿里地区。回程中,在卫藏交界处的卡日神山西麓的“帕当”(今仁布县帕当乡),玛尼洛钦生病了。结果,她的同门都返回了阿里,只有她留在帕当。她的上师似乎没有与弟子们同行,这时闻讯从雅鲁藏布江北的尼木赶来,让当地人照料玛尼洛钦。她病愈后,师徒二人返回了次觉林。因达玛僧格的一个弟子在次觉林西南边的一个莲花生修行地“桑雅扎”和宁玛派“岗日推嘎”当上师,于是白玛加措就派玛尼洛钦带另一名弟子去察看住地情况,想把那里作为修行地。

玛尼洛钦与同门似乎是沿拉萨河东岸,先到了岗日推嘎,见到了那位上师。——这是玛尼洛钦第一次来到旭色寺。这位上师可能也是修行觉域派教法为主,玛尼洛钦她们向他求得了“绛央钦则”[13]的觉域派密法《白度母》灌顶。回来时她们翻山走陆路,途经桑普寺,就在“洛旦喜绕”修行洞住了一晚,然后返回次觉林向师父报告:住地完好无损。继而师徒二人坐上牛皮船,来到桑雅扎[14],闭关修行。玛尼洛钦的那位尼泊尔母亲来为上师服务。玛尼洛钦则奔波于桑雅扎与拉萨城之间,购买酥油之类的生活必需品。她也常去旭色寺下面山沟中的尼普庄园磨糌粑,还在那里买了一座为师父的坐骑储存马草料的房子。她经常一个人背负着100多斤的日用品等,长途跋涉地赶路,别人都说她是“持咒上师的毛驴”。在师父外出的时候,她让母亲与其他尼僧住在桑雅扎的房子里,她自己在山崖上的岩洞中修行。

据说在她36岁的时候(1901年),论辈份是她师爷(白玛加措的上师协嘎巴)的转世灵童,到次觉林为弟子们授密法,玛尼洛钦也参加了。传法中,这位灵童给她取了法名“仁增曲尼桑姆”,意思是“持明法性贤”或“持明自然度母”[15]。这之后不久,她的上师就去世了,由她牵头举办了丧葬法事,为上师建造灵塔。达玛僧格去世时,也遗言把自己的主要法器如鼗鼓、金刚铃、胫骨号筒等,留给曲尼桑姆,作为继承觉域派女传人的象征。这说明经过多年的学法、修行,曲尼桑姆已得到了一些高僧的认可。上师去世后,她冬季在桑雅扎,夏季到岗日推噶,长期闭关修行,据说获得很大成就,名声渐大,再次拜见十三世达赖时,得到了后者加持的圣物。——十三世达赖或许也是听说了她在民间的名气,所以才对一个形同乞丐的流浪女僧青眼有加。

可能是因为都很强调密宗修行的缘故,曲尼桑姆与达隆噶举两大活佛之一的“玛珠活佛”关系密切。她在玛珠活佛那里求得了隆巴绕绛巴在旭色寺写就的《隆钦心滴》,还有达隆噶举派的教法。玛珠活佛还为她在大昭寺佛前占卜,认为她可以带发出家。此后曲尼桑姆与她的弟子强珍就受戒,成了留发出家的尼姑。此后她们到各地朝拜修行,人们看到她们的装束,都很惊讶地说:“哇,两个穿僧装的女人!”——这说明曲尼桑姆是个不落俗套的尼姑。

此后,曲尼桑姆与一些尼僧一起,到宁玛派“北藏”主寺多吉扎、益西措杰故乡、著名修行地青浦、觉域派主寺桑日卡玛当、帕竹噶举主寺丹萨替、文成公主兴建的昌珠寺、雅拉香波雪山等地朝拜。她白天闭关修行,晚上在田间跳神舞、到天葬台等凶地修密法,并用道歌传法,显现为人治病、察知心语、预言准确等神通,还维修了卡玛当寺,绕寺修建了转经筒,得到了包括一些贵族在内的许多信众的追捧和尊崇,被誉为觉域派始祖“空行母”玛吉拉准的转世化身。当她在卡玛当闭关结束、手持天杖出现时,许多人手持唐卡和供物,列队欢迎。回到拉萨她继续在乃琼寺、色拉寺附近修行,据说获得了想到哪里即刻就到、石缝里居然能够渗出泉水等神通。许多拉萨贵族向她求法,甚至皈依她出家为尼。

——曲尼桑姆这次的长时间外出修行,虽然她在自传中没有提到,但或许与藏地的一场变乱有关。就在1904年,英军入侵拉萨,十三世达赖逃往内地。曲尼桑姆的自传中,居然对此只字未提。同时她也没有提及另一件与她密切相关的事:在兵荒马乱的年头,她那位浪迹天涯、此时年纪已不小的父亲,可能听说了女儿的名声,来到了女儿身边。父女相见的情景,曲尼桑姆没有记载,倒是记录了父亲不情愿为她送饭,半路上嘀咕:“她自己在岩洞里修行,却要父母送饭!”女儿可能知道父亲就这个德性,见面就对他说:“爸爸辛苦了,我修行却要父母送饭。”她父亲被吓了一跳:“我在路上说的话,她都知道!”以后据说也感到自己女儿很神,不敢招惹她了。那时曲尼桑姆在琼结的叔叔、姑姑等,也都到了她身边,听她的调遣。

名声大噪以后,为了摆设觉域派尊崇的《大般若经》,曲尼桑姆第一次住进了旭色寺。旭色寺大殿以前曾被当作牛圈,弥勒佛像后面的墙壁开裂,房顶漏雨,释迦牟尼像也被浸湿损坏。曲尼桑姆入寺后,维修了房屋和佛像,还新建了莲花生及其两位明妃像,然后在这里闭关修炼。当时住持旭色寺的是一位来自康巴的绛央钦则的弟子“森尼多丹”(意为“心性智者”)。由于按施主安排,曲尼桑姆的驻锡地,本是在附近的“白色寺”[16],而她入住旭色寺,白色寺得到的布施就会减少,因此闹起了矛盾。在此情况下,森尼多丹索性将曲尼桑姆等一众尼姑收为弟子,让她们名正言顺地住在旭色寺。曲尼桑姆的母亲、99岁的边巴卓玛在去世前,也将女儿托付给森尼多丹。——这位一生传奇不亚于其女的尼泊尔女性,就这样默默地去了。大约在1927年森尼多丹去世后,旭色寺才真正由曲尼桑姆主持,并慢慢变成了一座尼姑寺。

曲尼桑姆住持旭色寺后,深感责任重大,因此从讲、修两方面弘法传教,同时注重培养弟子。由于她的名声与传奇色彩——当时真正像她这样苦修的僧人不多,况且她又是一位女性,所以许多人到旭色寺依止她,也吸引了众多施主。不久,旭色寺的常住僧尼就多达300多名,常来修法的有1000多人,朝拜的信众更不计其数。那时候,人们开始尊称她为“吉尊”,意为“尊者”或“至尊、圣主”,这是对菩萨或出家人特加的敬称。也有人称她为“让迥喇嘛”,意为“天成上师”,这是对被认为是自己修成的活佛的称呼。1933年五世热振活佛担任摄政后,在前往藏地南部朝圣时,途经旭色寺,还专门前来看望这位富有传奇色彩的女修行者,并向她求取了长寿灌顶。——专门向她求取长寿灌顶,可能是人们传说她已是百岁老人有关。在此之后,已是70多岁老人的吉尊还重操旧业,以玛尼说唱的形式,向人们讲说吸烟的危害(十三世达赖极为痛恨吸烟者)。据说当时人们纷纷把鼻烟盒交出来,决心戒烟,可以看出她在信徒中的巨大号召力。

也是在1933年,在普布觉寺[17]活佛等帮助下,吉尊寻访到了森尼多丹的“转世”。她将灵童迎请到旭色寺,取法名“丹增晋美多吉”,认真加以培养。在她的悉心培养下,小灵童成长很快。吉尊在自传中,充满慈爱地描述道:“森尼活佛虽然年幼,但坐在一个小小的蒲团上修脉轮,修的比别人好。”——这位小活佛似乎出生在1929年,目前是旭色寺的住持。

大约在藏历1950年2月,锡金王室后裔、贵族车仁[18]的二公子与妻子“德迥旺姆”偕子女们一起,前来旭色寺求取密法,其大女儿“隆赛”还要住在旭色寺学法。他们献上了一盏大金灯,如果在里面盛满酥油,能连续点上两天两夜。据说吉尊对德迥旺姆异乎寻常的喜欢——这种喜爱或许也与德迥旺姆出身的家族有关,这个家族是后藏著名的大贵族“德勒绕丹”,也是旭色寺的重要施主。当旭色寺的玛吉拉准像缺少一顶“天冠”时,德勒绕丹家的女主人就专门派来工匠,为旭色寺打造了一顶镶嵌有珍宝的天冠,同时奉献了供给玛吉拉准像的项链和袈裟等。

有一次,吉尊对德迥旺姆说:“我梦见送给你一个镶嵌有佛像和珠宝的宝瓶,这可能是我将去你家的预兆。”在此前后,二世绛央钦则也预言,吉尊将转世在具有门第财富之家。这之后的1951年藏历3月15日(公历4月19日),吉尊圆寂于旭色寺。死后遗体装藏于一座多层金银肉身灵塔内,放在旭色寺主殿供信众参拜。——这位女活佛直到去世时,还坚信:“如果我突然去世,‘并非一般死亡,本是瑜珈成佛’,我有这个把握。”看来她至死都很虔诚,笃信佛法不会欺人。这倒也算是一种幸福。

不过在她的转世问题上,吉尊或许失算了。她可能以为年轻的德迥旺姆在她去世后,会生下个女儿。然而在1953年,德迥旺姆生下了一个男童。因车仁家族属于后藏的贵族,所以请十世班禅赐名为“多吉绕旦”,加上家族的庄园名,称为“多扎·多吉绕旦”。1957年,二世绛央钦则活佛确认他为吉尊的转世灵童。这一著名“天成女活佛”,居然转世为男身,这也是一个比较奇特的个例。当然如果从渊源上讲,这种转世方式也并非首创,前面讲过,人们认为宁玛派大师隆钦绕绛巴,就是赞普赤松德赞的公主“白玛赛”的转世。

“小吉尊”长到该受教育的年龄时,西藏已实行民主改革。因此,他从小在拉萨上小学,然后上中学,最后从大学藏文专业毕业,到自治区一家媒体做汉藏文翻译工作。1987年,他曾尊十世班禅大师之命,到了北京,成为中国藏语系高级佛学院的第一批学员,后成为中国佛教协会西藏分会的常务理事。——2013年正是二世吉尊的本命年,年届60岁,

在此之前的1982年,二世吉尊与二世森尼多丹活佛及森尼的哥哥仁增等,向十世班禅大师及全国人大副委员长阿沛·阿旺晋美(以往阿沛家族是旭色寺的大施主)等请求重修旭色寺,得到批准后于1984年重修该寺。除了信徒捐资,政府有关部门拨款四万元,二世吉尊的母亲德迥旺姆也倾力相助,终于使这座闻名藏地的尼姑寺,再显吉尊时代的风采。而住持是男性、僧人却是尼姑的奇特组合,连同“三变传奇”的曲折历史,与寺周美景一样,吸引着越来越多的八方信众与游人。

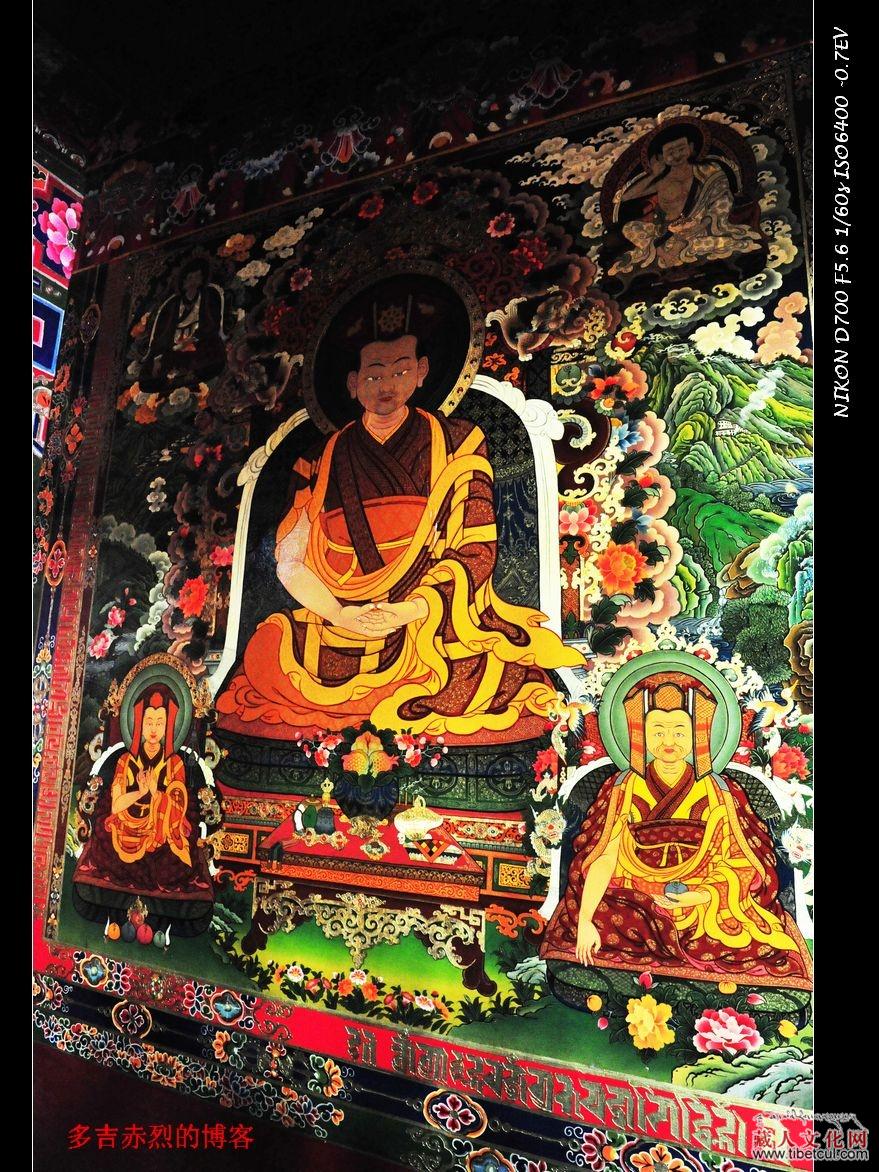

(下图:“旭色”意为“柏树中间”。最初,帕竹噶举创始人多吉杰布的弟子“杰贡·楚臣僧格”来此建寺,形成由帕竹衍生出来的“八小”中的一支。以后这一寺庙,主要就由楚臣僧格的家族成员传承。但有关旭色噶举的史料留存下来的很少,所以后世人们对其没有太深印象,以为建立不久就衰微、消亡了。实际上,八思巴、隆钦绕绛巴等高僧都曾到这里学习过教法,说明在当时藏传佛教界心目中,旭色寺还有比较重要的地位。图为旭色寺佛殿墙壁上的“杰贡·楚臣僧格”像,四周是噶举派的传承“线路图”,左上为从印度取来噶举派教法的“玛尔巴”,右上为玛尔巴弟子、以苦修闻名的米拉日巴,左下是米拉日巴弟子、创立了达布噶举的达布拉杰,右下是达布拉杰弟子、创立帕竹噶举的多吉杰布——他是杰贡·楚臣僧格的上师)

(下图:旭色寺最初虽被列为帕竹噶举派生出来的“八小噶举”之一,但其教法却以“息结派”为主。楚臣僧格虽也是多吉杰布的弟子,但他更是息结教派的传人。“息结”本义是“能寂”、“寂的事业”或“寂业”,是由印度高僧“帕·丹巴桑杰”创立的,基本教义是通过深悟“般若智慧”,结合“大印”密法修炼,达到无分别境界,最终息灭一切苦恼。丹巴桑杰五次进藏,给许多人传法,楚臣僧格向丹巴桑杰的“徒孙”嘎娃金巴“学法,从而成为息结派的传人。八思巴等来到旭色寺,主要是求取息结教法。丹巴桑杰进藏时,建了不少寺庙,其中也有尼姑寺,比如拉萨以北娘热沟中的卡日寺。该寺是丹巴桑杰在藏建所建的第一座尼姑寺,是拉萨著名的尼姑寺之一。以往拉萨有顺口溜说:“米穷日寺的尼姑,在悬崖高处修行;卡日寺的尼姑,在雪山深谷里放牧;乃果冬寺尼姑,在经堂佛殿里喝酒;仓空寺的尼姑,既念经又做生意。”卡日寺因周边有不少山间牧场,所以寺庙的牧业颇为兴旺,夏天到这里的林卡游玩,就可吃到寺中尼姑所做的鲜美的酸奶。图为卡日尼姑寺,左下图是帕·丹巴桑杰像,该像是2013年10月摄于息结派的分支“觉域派”主寺山南卡玛当寺)

(下图:在旭色噶举仍在传承息结教法的时候,宁玛派历史上的著名高僧隆钦绕绛巴因到前藏六大寺院之一的“桑普寺”学经,来到了拉萨河东岸。这位不拘门派、广学博识的大学者,也向当时的旭色寺主学习的息结教法。他维修了旭色寺谷口的吐蕃旧寺“温江多寺”,继而到旭色寺后面的修行洞中修地,并在雪山顶下兴建了岗日推嘎修行院。后来,他在这里写出了宁玛派信徒的必读书《隆钦七藏》,使岗日推嘎成为宁玛派圣地,附近的旭色寺也因地利之便,改为弘传宁玛派教法为主。图为从旭色寺西门外所见的岗日推嘎修行院,左下图为旭色寺佛殿壁画上的隆钦绕绛巴画像。传说他也是来自一位女修行者的转世,即兴建桑耶寺的赞普赤松德赞的女儿“白玛赛”。不过,他可能确实是赤松德赞时期藏地最早出家的“七觉士”的后代,他的先祖曾在青浦修行地修马头明王密法,该洞目前就称为“马头明王洞”,2013年我们走访这里时,有一位内地的女修行者在该洞中修行。隆钦绕绛巴最后圆寂于青浦修行地)

(下图:当格鲁派成为藏地统治教派时,由于五世达赖出身于琼结的宁玛派家庭,也兼修宁玛派密法,因此,在支持自己的弟子兴建了宁玛派“南藏”主寺敏珠林寺以后,他让敏珠林向昔日隆绛绕绛巴著书与说法、修行的圣地“岗日推噶”派出僧人,等于将岗日推嘎变成了敏珠林的属寺。在准噶尔入侵西藏时,因其仇视宁玛派,摧毁了几乎所有宁玛派寺院,岗日推噶未能幸免,旭色寺也连带遭殃,佛殿一度成了牛圈。后来虽然得到一定程度的修复,但因为此后宁玛派也渐趋衰微,旭色寺渐渐被人遗忘。图为旭色寺佛殿上的宁玛派“三大不共护法”(独有的护法神)之一的独髻母。传说在隆钦绕绛巴在旭色寺附近写作宁玛派宝典《隆钦七藏》时,宁玛派三大护法神独髻母、罗睺罗和骑狮护法亲自为他抄写、磨墨和造纸)

(下图:大约又过了100多年,旭色寺因一位传奇的女尼而重新进入历史的视野。这位尼姑最初名为“索朗白宗”,父亲是山南琼结人,母亲是靠近西藏边境的尼泊尔人,她则出生在印度的喜马偕尔邦。索朗白宗的童年极为不幸,脾气暴躁、嗜酒如命,还常偷情的父亲,对她们母女非打即骂,甚至为了一点碎银会把她们卖掉。幸亏索朗白宗天赋很好,有超乎常人的记忆力和好嗓子,6岁起就开始当上了“玛尼洛钦”(藏地西部对说唱宗教故事的民间艺人特别是行乞僧尼的称呼),对着唐卡说唱宗教故事,为父母带来一些财物。同时,这也使她从小就对宗教有异乎寻常的归属感。在13岁刚刚能自立时,她就和母亲一起,到吉隆拜后藏名僧白玛加措为上师,跟着师父到处云游、修行。大约在1900年前后,母女俩跟随白玛加措到了拉萨,最初他们落脚的地方,是与吉隆桑丹林寺很有渊源的“次觉林寺”,因为白玛加措与当时次觉林的高僧达玛僧格是老相识。次觉林一般认为是八世达赖的经师“益西坚赞”所建,他也是吉隆桑丹林寺的创建人,1787年廓尔喀(尼泊尔)军队入侵吉隆等地,桑丹林部分僧人逃到拉萨投奔益西坚赞,八世达赖为他们在今次觉林地方修建了寺庙。次觉林在拉萨河南岸,沿河岸或翻山,都可以到达旭色寺所在的尼普山沟。图为次觉林寺,摄于2013年11月)

(下图:这时一般被称为“玛尼洛钦”或“阿尼洛钦”的索朗白宗,本来要与师父在拉萨朝圣后,就返回后藏阿里,但因她半途生病,结果又与师父留在了拉萨。他们选定了拉萨河东岸一处传说是莲花生与他的明妃益西措杰修行过的地方“桑雅扎”,师父在这里闭关修行,她与母亲照料上师的生活,因为经常往返于拉萨等地为师父准备粮食及日用品,背负重物长途跋涉,她被称为“持咒上师的毛驴”。在此期间,她接受了白玛加措上师“协噶瓦”的转世灵童的传法,取法名“仁增曲尼桑姆”,这是现在一般提到这位传奇尼僧常用的名字。在师父外出时,仁增曲尼桑姆让母亲与其他僧尼住在寺院的房子里,自己就在桑雅扎东面山上的石洞中修行。上师去世后,她把桑雅扎作为她的主要修行之所。图为桑雅扎东边的山洞。该山寺在今曲水才纳乡协荣村的北边山崖上。图片摄于2014年1月)

(下图:除了在桑雅扎等处修行,曲尼桑姆还与其他尼僧一起,到益西措杰故乡、觉域派女创始人玛吉拉准的主寺卡玛当等处修行,尤其是按息结及觉域派的“坟墓瑜珈法”,在许多凶地修法,据说获得了明显的成就。她的名声也渐渐被拉萨、山南一带的信徒所知晓,包括一些贵族在内的信众,对她非常尊崇。由于当时真正进行苦修实践的人不多,而曲尼桑姆还是一位女性,这无形中增加了她的传奇与神秘色彩,不少人认为她是藏地第一位出家的女性益西措杰和创立了藏地觉域派的玛吉拉准的化身,可以说成了藏地当时最有名的尼姑。玛吉拉准是息结派与觉域派创始人帕·丹巴桑杰的再传弟子,她根据自己的修行实践,发展了丹巴桑杰所创的觉域派的修法,这一教派后来在藏传佛教各派包括格鲁派中,都有传承。她的主寺,就是她当年的修行地卡玛当,曲尼桑姆长时间在这里闭关修行,还在施主帮助下,维修了这座寺庙,在寺庙四周兴建了转经轮。图为卡玛当寺的玛吉拉准修行洞,远处雅鲁藏布江上的一块巨石,据说也是玛吉拉准当年的修行圣地。曲尼桑姆的自传中说,她曾在一念之中,就飞到这块巨石上作了修炼,不知是确有其事,还是出于她修法时的想象)

(下图:名声渐大、施主增多后,曲尼桑姆一度从桑雅扎搬到了桑雅扎与旭色寺中间一条山沟里的“白色寺”,拟把那里作为她的驻锡地。为了摆设《大般若经》,她第一次住进了旭色寺,维修了曾变为牛圈的旭色寺大殿与佛像,还新建了一座莲花生及他的两位明妃像,并在这里修法。她的这一举动,引起了白色寺与旭色寺的矛盾,但她最终还是选择了旭色寺,而当时住持旭色寺的康区来的喇嘛森尼多丹也决定收这一众尼僧为徒。曲尼桑姆把认真侍奉森尼多丹,在他去世后,还为他寻找了转世灵童,成为今日住持旭色寺的一个活佛世系。图为旭色寺佛殿墙壁上的森尼多丹画像,他是近代著名的密宗大师、医学家“绛央钦则”的弟子,绛央钦则的转世之一,后来成为不丹著名的国师)

(下图:1951年4月,一生传奇的神尼“仁增曲尼桑姆”离世了。在她离世前,她已被尊称为“吉尊”,意为“至尊、圣主”,是对菩萨或出家人特加的敬称。人们也认为她一生修炼,已可以看作是自己修炼而成的佛,所以也称她为“让琼喇嘛”。她去世后,人们在她生前的大施主之一、出身于锡金王室的“车仁”贵族家,找到了她的转世灵童“多吉绕丹”。因为灵童到入学年龄时,正好是民主改革之后,所以他系统地接受了小学、中学乃至大学教育,在自治区一家媒体做藏汉翻译工作。不过,由于十世班禅大师的指导,他也接受了一些佛学教育,后来与森尼多丹的转世一起,在政府部门的支持下,重修了旭色寺院。图为旭色寺佛殿壁画中的丹增晋美多吉像,他出生于1953年,2013年是他的本命年)

(下图:在旭色寺我们没有看到僧尼如云的场景,尽管目前该寺的在编尼僧多达150多名,在今日藏地也算是一座很大的尼姑寺。据寺里的人介绍,寺中的僧尼多以修密法为主,平时都分散在寺庙周边各个地方,闭关修行。虽然现在藏地的教育水平已今非昔比,按理入寺为尼的女性应该大大减少,但实际上却略有增加。其中一个原因,是因为女性总体而言,仍然属于社会上相对弱势的群体,在遭遇家庭生活的挫折以后,寺庙就成了她们的逃避场所。即使尼姑中的佼佼者吉尊·仁增曲尼桑姆,观其一生际遇,也没有脱出这一规律。另外,以往对尼姑还俗,社会存在着比较大的岐见,藏地有俗语说“尼姑半路又还俗,麻疯病人都不如”,现在则对尼姑还俗相对宽容,这样使女性入寺为尼有了更多的选择自由,因此,导致今日藏地的女性出家现象有增无减,旭色寺当年以至今日,一直能保持着西藏或是拉萨最大尼姑寺的地位,原因即在于此。图为旭色寺的尼姑僧舍,右下角是拉萨另一座尼姑寺曲桑寺内、尼姑们午餐时的情景,摄于2011年10月)

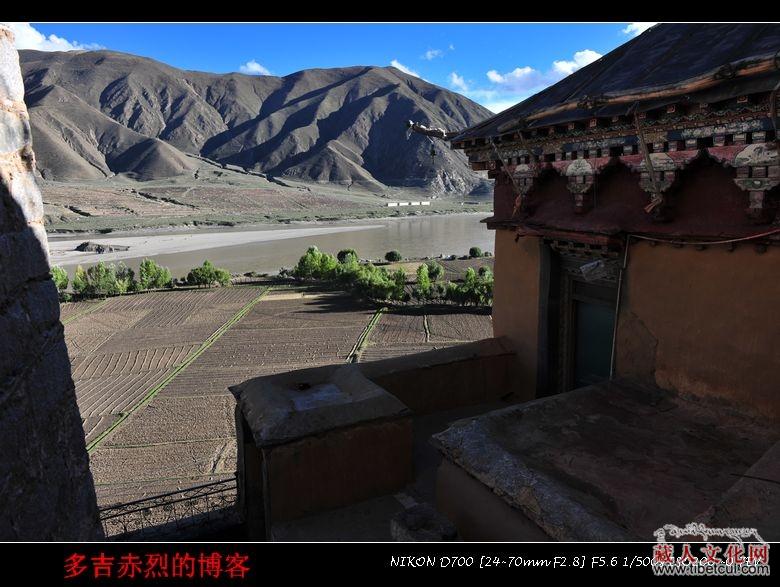

(下图:旭色寺四季美景如画。天气和暖的季节,寺庙周围灌木环绕,流水潺潺,鸟语花香,远处的拉萨河水波光粼粼,一派人间乐园景象。即使在冬季的时候,远处的念青唐古拉雪山闪烁着晶光,蓝马鸡等各种鸟类在寺庙周边徘徊,仿佛是人与自然和谐的香巴拉圣地。伫立寺前,多少俗世烦恼,顿时烟消云散,也难怪许多藏地女子,会把青春与人生,都消磨在这历史悠远、藏地名尼生活过的殊胜之地)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 销寺:藏语“销贡”,意为“部落寺”。寺在今昌都地区察雅县荣周乡所在地佐通村附近的山坳上。“玛”意为“酥油”,“仓”意为“家、寓所”。玛仓噶举一名,源于其创始人“玛仓·西绕僧格”。下文的叶巴寺,“叶巴”藏语意为“舍离”或“宽敞”,寺似在青海玉树与西藏类乌齐交界地带,“叶巴噶举”创始人名“益西孜巴”,尊称“桑杰叶巴”。两个人都是帕竹噶举创始人多吉杰布弟子。

[2] 噶举:本义为“佛经的传承”或“教诲的传承”。该派注重密法,教法多以口头形式传徒,要求耳听心会。

[3] 热译师:1016-1198(传说活了182岁),全名“热罗·多吉扎巴”,意为“热译师·金刚称”。今日喀则萨迦县人,多次去印度尼泊尔等地学法,修密法有大成就,被誉为“威力无比的神通王”。据说有一次为显神通,让太阳落在地上,后该地名为“尼玛塘”,意为“太阳平坝”。他是格鲁派所崇奉的大威德金刚修法的热系首传译师,其遗体据说保存在哲蚌寺一座大威德金刚像中。

[4] 旭色:以往也被译为“修色”、“休色”、“雄色”、“修赛”等。按现代藏语拉萨音的读法,当是“旭色”的译法,读音最为接近。

[5] 帕·丹巴桑杰(?-1117):“帕·丹巴桑杰”应是藏地人对他的尊称,“帕”意为“父亲”;“丹巴”意为“圣人、圣贤”;“桑杰”指“觉者、佛陀”。“帕丹巴”作为一个词,则用来敬称已逝的父辈即“先父”。

[6] 大圆满法:宁玛派独特的即身成佛法门。认为佛与众生不分高低,双方的区别只是“觉”与“迷”。只要用“大圆满”这种究竟的智慧(有点像“般若”),明心见性,认清实相,就能跳脱轮回。当然这种见地不只是理解,还要通过修炼,融入内心,即可成佛。藏传佛教各教派都有独特的密法,如噶当派的“三士道”、萨迦派的“道果法”、噶举派的“大手印”、觉囊派的“时轮六支”、格鲁派的“生起圆满次第”等。虽非各派教法的全部,但都最具特色。

[7] 南藏:宁玛派最重视所谓“伏藏”,据说是莲花生等当年埋下的。从12世纪中叶起,出现不少掘藏师,掘出不少伏藏。15世纪时,热特那林巴将这些伏藏一起汇刻,称为“南藏”。16世纪初,另有一位今昂仁县(此地古称“绛”意为“北方”)人仁僧郭吉登曲坚,汇刻了另一些伏藏,称为“北藏”。后宁玛派在雅江北岸建多吉扎寺,弘传“北藏”;在雅江南岸建敏珠林寺,弘传“南藏”。其中敏珠林寺由五世达赖的弟子“德达林巴”于1676年建成。

[8] 卫拉特蒙古:蒙古族的一支,系漠西蒙古的总称。清代主要分为四部,即准噶尔、和硕特、杜尔伯特、土尔扈特。

[9] 莲花湖:在今印度喜马偕尔邦曼底市(Mandi)附近,藏语名为“措班玛”。有一传说是莲花生游历到此,与当地国王的女儿曼达拉娃(mandarava)搞在了一起,曼达拉娃的父亲要烧死他,没想到烧出一座湖,莲花生在湖里的莲花中重生,故名“莲花生”。曼达拉娃是莲花生五位明妃之一,在藏地也很有名,常常与莲花生在藏地的明妃益西措杰一起,供在莲花生像左右。

[10] 玛尼洛钦:本义为“讲说六字真言的大译师”,藏地西部人对讲说佛经故事的行乞僧尼的称呼。

[11] 玛吉拉准:生卒年记载不一,《青史》为1031-1129。出生地也有不同说法,按她学法与传法的轨迹看,或是今加查、曲松一带人。她曾嫁给一位来藏的印度僧人“托巴扎亚”(一说嫁给了她的长兄),生有子女。后从丹巴桑杰弟子觉·索朗喇嘛学法,在今桑日县的卡玛岩洞等深山密林、尸林坟地等处修行,传播觉域派“断证”等学说。其主寺是在卡玛岩洞基础上兴建的“卡玛当寺”,至今仍存。

[12] 到拉萨时间:在玛尼洛钦自传等相关资料中,她与上师到达拉萨的年份没有明确记载。根据鸡年(1897年)他们在尼泊尔,之后在吉隆一带修行,经定日、萨迦等地到拉萨,当有一两年

时间。最后见十三世达赖是藏历9月22日,而根据十三世达赖年谱,1900年藏历9月,因天花蔓延,基本不会客,故与玛尼洛钦师徒相见,当在1899年或1901年。

[13] 绛央钦则:1820-1892,四川德格人,亦称“绛央钦则旺布”,意为“文殊智悲王”。近代密宗大师、医学家。21岁时在敏珠林寺正式出家,足迹遍及前后藏,先后拜150多位高僧为师,

学习各种教法与学问,包括息结与觉域教法。主寺在德格的宗萨寺,故也称“宗萨钦则”。他有多个转世化身,其中之一为不丹国师。

[14] 桑雅扎:藏语本义为“好铜岩”,或因传说中的莲花生宫殿为“铜色山”,故有此名。位于曲水县才纳乡协荣村北的一处山崖上,传说莲花生与其明妃益西措杰在这里修行过。

[15] 仁增曲尼桑姆:“仁增”是“仁巴增巴”的简称,意为“持明”,即修持密宗、证得成就者。“明”指密宗本尊的大乐智慧,深入修持这种智慧的人,就称为“持明”。“曲尼”意为“

自然、本性”或“法性、自性空”。“桑姆”是“度母”的异称,“桑”意为“善良、妙贤、善者”。

[16] 白色寺:在休色寺以南、达东村以东的一条山沟中,原是桑普寺的属寺。

[17] 普布觉寺:在拉萨以北夺底沟的西山峰上,该寺住持曾是十三世达赖的经师,在藏地佛教界地位很高。

[18] 车仁家族:近代锡金王室的“朗杰”家族(“朗杰”意为“压倒一切对立面的胜利”),据说数百年前来自西藏,称“朗杰王朝”。由于这一渊源,锡金与西藏来往密切,王室常与藏地贵族联姻。十三世达赖时期,当时的锡金国王索多朗杰的长子“拉加措加·朗杰”将王位让给弟弟,来到西藏,受到达赖重用,先后在江孜与拉萨居住,成为藏地有名的车仁家族。“车仁”当为地名,即今江孜县车仁乡。该家族在江孜车仁地方的庄园称为“多扎庄园”,故其家族成员也以“多扎”为家族代称。