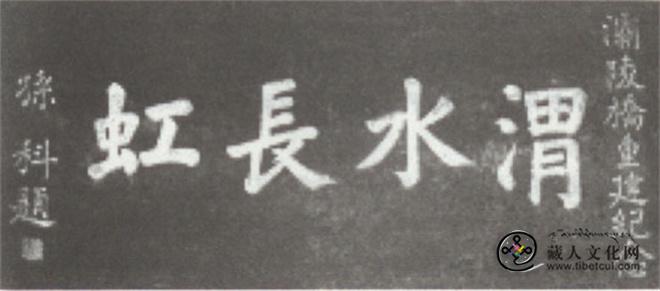

灞陵春寒

灞陵春寒

第一次到甘肃渭源县城的人,当地的朋友一定会自豪地领你到灞陵桥参观。该桥横卧渭源县城南清源河上,古色古香,秀丽壮观,充满了诗情画意。事实上,渭源的灞陵桥作为独特的文化遗存,早在上世纪初已饮誉华夏文化界、建筑界,入编《中华名胜大辞典》和《巧筑奇构》等专著。而今,她以更加婀娜秀美的靓丽容姿吸引着中外游人。

渭源县县志办的杨晓冰,对灞陵桥情有独钟,曾撰有多篇文章发表于全国各地的报刊杂志。记者就是在杨晓冰的引领和他如数家珍的介绍下,对灞陵桥的历史及文化内涵有了一个完整的了解。

灞陵桥桥名来源

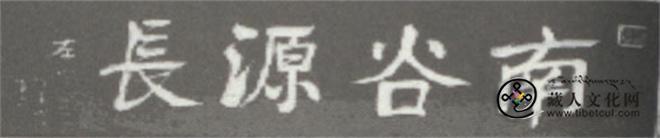

霸陵题词1

霸陵题词1

霸陵题词2

霸陵题词2

在万物竞生、白云横渡的季节参观灞陵桥,的确让记者浮想联翩。综合赞美该桥的诗歌名句,记者将其归结为一个意象:灞陵虹桥卧长云。据说号称“渭水长虹”、“渭水第一桥”的灞陵廊桥,又称“屋桥”、“握桥”或“木卧桥”,距渭河发源地鸟鼠山品字泉约10公里,她的命名自然与鸟鼠渭水有关。

据杨晓冰介绍,“灞陵”为古县名,汉文帝9年(公元171年)于其地筑灞陵,并命县名,治所在今陕西西安市东北,文帝卒后葬此。三国魏改名“灞城”,北周建德2年(公元573年)废。关中入川之一的灞水,流纳蓝水、辋水,又西北经长安过灞桥,注于渭河。有史料记载,明武初,大将军徐达率兵西进,在渭源县城东锹甲铺与元将李思齐展开激战,结果元军大败,只好退守渭源城,且拆了渭河桥。此时正值暴雨连天,渭水陡涨,明军被阻隔无法涉河攻城。徐达连夜组织将士修桥,却因水势过猛卷走水中的山石木料。正在将士一筹莫展之时,一谋士建议“木笼装石投放河底,垒成桥墩,再架桥面”,徐遂采纳,果然奏效,终修成一桥。徐达即命军士过河绕道临洮截断元军退路,自己亲率大军攻城。元军大势已去,只好投降。为纪念这一事件,徐达根据部下“渭水通长安绕灞陵,当为玉石栏杆灞陵桥”的建议,亲笔题名“灞陵桥”,配以玉石栏杆。这时的灞陵桥“既济行人,复通车马”。因它是千里渭河上的第一座桥梁,自古便称其为“渭河第一桥”。据《书经•禹贡》篇载,夏禹导渭于鸟鼠,渭源是渭水源头,追本溯源,可谓是“灞陵桥”得名的缘由。渭水流经陕甘两省,接纳了百十条大河小溪,飞扬激荡750多公里,在山陕交界处的风陵渡注入黄河,是黄河最大的支流,也是一条把周、秦、汉、晋、北魏、北周、隋唐诸王朝推向历史顶峰的英雄河,故有“三源孕鸟鼠,一水兴八朝”的说法。

灞陵桥修建始末

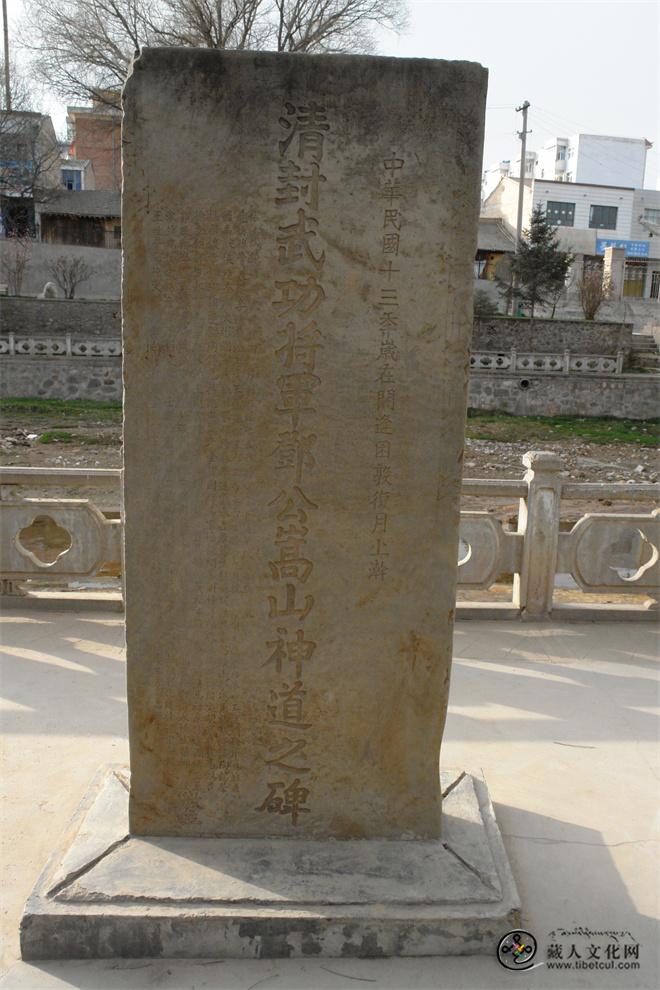

民国年间所立石碑

民国年间所立石碑

灞陵桥始建于明洪武元年间(公元1368年),初为平桥,因“木笼装石为墩”,每遇水势陡涨,桥墩易于冲毁,屡修屡坏,常为士绅乡民忧虑。杨晓冰介绍说,据清修《渭源县志》记载,经士绅乡民多方捐助,于清同治年间(1862年一1874年)重建过一次。民国八年(公元1919年),先后由渭源县知县黎之彦、马象乾等倡议主持,由乡绅白玉端、徐立朝督工,陇西著名木工莫如珍掌尺,仿兰州雷坛河卧桥式样在南门口新址修建。民国九年地震后桥身有倾斜,民国二十一年(1932年),由县政府倡议修复,组成徐士骏、戴永禄、辛仲武等地方人士参加的桥工委员会,本县柯寨村木工何遇江、何遇海2人为技师,杨大师杨宗荣为贴尺,到民国二十三年(1943年8月),建成今纯木悬臂拱桥,桥身由单梁变成叠梁,结构严密,气势雄伟,再经画师曹海山绘画,艺术水平皆过以前,竣工后呈请中央及本省要人题词纪念。这次经何氏兄弟第2次维修,灞陵桥成为渭源旧八景之首,也是古丝绸之路南端交通的重要枢纽。

1981年,该桥由于高超的建构艺术和科学价值,被列为甘肃省重点文物保护单位。

1984、1986年省文化厅又2次拨款予以复修,由多年担任渭源县文化教育领导工作时已离休的雒玉麟先生主持,大胆改变传统的桥根落地石压为悬坑空架,使原桥基提高后高出l米,以防水湿,亦保障大洪水和上游积水的顺利通行。桥墩用混凝土筑成正方形坑地,上下垂直,底部封闭,入坑横木用沥青涂过,两侧安置通风孔,使五层伸臂木都空放在坑中。桥头屋以基坑为基地,坑上铺横木形成空地,基上再铺盖木板作为桥屋地平。维修后的灞陵桥,为全国跨度最大的伸臂木梁桥。2006年5月由国务院公布为国家重点文物保护单位。

至今,西部奇构陇上廊桥已历经600余个寒暑。

灞陵桥建筑特色

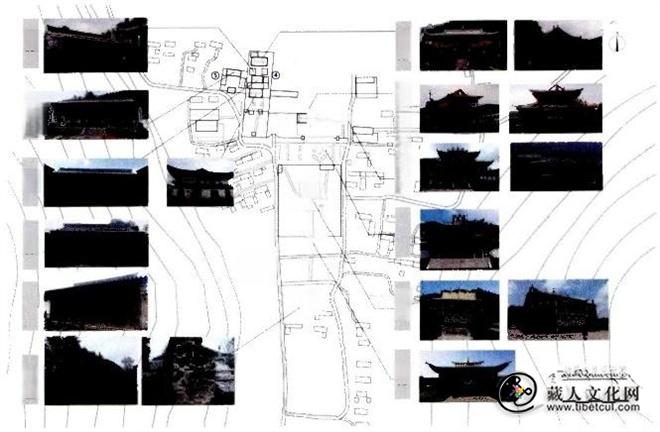

灞陵桥是一座古典纯木结构伸臂曲拱单孔型廊桥

灞陵桥是一座古典纯木结构伸臂曲拱单孔型廊桥

灞陵桥是一座古典纯木结构伸臂曲拱单孔型廊桥,双坡式飞檐,四角斗起。她的设计、建筑结构、式样和彩绘等,都具有中国古曲民族建筑特色,桥的坐落方位和四周环境的参差错落,格局的经营,与四邻风光的巧妙融合,构成完美的西部民族艺术风情。该桥紧紧牵系着东南君山秀峰和北部七圣峻岭。两岸山峦对峙,平远的河道无论远近,都可看出高耸的桥身被蓝天和盘托出,显得明净壮观,形成长虹卧波、蛟龙横卧之势,彩绘的桥身梁柱、椽檐斗拱,与周围暮蔼静谧、炊烟缭绕的村郭田园相映衬,愈发显出桥身的典雅秀丽、朴实文静。灞陵桥从人们的记忆深处显现,从历史的遂道款款走来,她历尽沧桑,饱经忧患,在渭河源头以其娉婷婀娜的容姿,定格为一种东方民族传统文化的象征。

灞陵公园的微缩灞陵桥模型

灞陵公园的微缩灞陵桥模型

据杨晓冰提供的资料显示,灞陵木桥南北而卧,全长40.2米,计数廊房15间(桥身13间,桥屋2间),跨度27.1米,高15.4米,面宽4.48米,从两岸桥墩底部逐次递级凌空而起,桥身高耸,悬妙陡险,“能容巨流,避浪击”。飞檐式廊房的屋顶有瓦遮雨雪,坚实耐用,沿袭保存至今的每间宽3m,由14排吊柱提拦,每排4柱,两两分置,形成双侧挂栏。桥面由中道与双侧挂栏共3部分组成,中道宽3.2米,挂栏各宽0.66米,踏步入通道,总宽为4.52米,栏杆扶手可助攀登,亦可凭栏眺望。桥两端各有宽敞雄浑的卷棚式桥台与桥身连成一体,既为通道,也是厅间,琉璃瓦顶,脊耸兽飞,典雅别致。整座廊桥雄伟壮观,结构独具,工艺精美,既具有浓郁的民族建筑艺术风格,又有较高的科学研究价值,在国内桥梁建筑中实为罕见。

如长虹似巨龙的灞陵廊桥,因其足可与北宋张择端名画《清明上河图》中的汴梁虹桥相媲美,近年来被渭源县和定西市定为旅游标志。

名流笔墨映卧桥

据杨晓冰介绍,灞陵木桥历来吸引着无数政客、学者、书画家、诗人、摄影家等名流,数百年来留下了难以数计的诗文笔墨,纪实写真。左宗棠、于佑任、蒋介石、孙科、杨虎城、林森、何应钦、汪精卫、徐显时等人,均有题匾、联语、诗文赞赋。该桥成为定西市乃至陇上集古今名人笔墨诗文最多、规格最高的桥梁。清诗人有《渭水东注》赞曰:“闲眺城边渭水流,长虹一道卧桥头。探源鸟鼠关山月,窟隐蛟龙秦地秋。远岸斜阳光射雁,平沙激石浪惊鸥。一帆风顺达千里,东走长安轻荡舟。”杨虎城将军赠联称颂:“鸟鼠溯灵源,雪浪云涛,东行汇径渎黄河,汉关紫气;陇秦资利涉,月环虹跨,西望是金城杨柳,玉塞萄萄。”我国著名史学家顾颉刚先生,曾专程到渭源考察鸟鼠山、灞陵桥和战国秦长城后留下一联:“疑问鼠山名,试为答案歧千古;长流渭河水,溯到源头只一盂。”

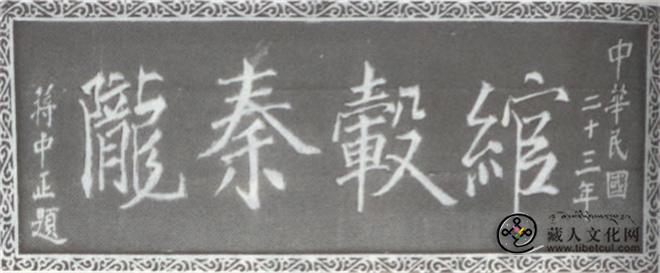

蒋介石所提写的匾额

蒋介石所提写的匾额

蒋介石题字

蒋介石题字

上为裴建准所提“灞陵桥”,下为于右任所提“大道之行”

上为裴建准所提“灞陵桥”,下为于右任所提“大道之行”

现在,除左宗棠“南谷源长”、蒋介石“绾毂秦陇”、于佑任“大道之行”、孙科“渭水长虹”和裴建准“灞陵桥”4匾1碑失而复得仍嵌挂于桥,还有中国书协前主席、书法理论家启功先生在任时补题的桥名匾和汪精卫的碑文外,其他许多匾联石刻、书迹诗文,已在纷乱的时代里散失毁坏。

为了有效地保护这座陇上廊桥珍品,上世纪70年代和80年代,分别在距桥上游约0.6公里处和下游约60米处,分别修建平桥1座,以利交通生产生活之便,专供车马行人通行。而对灞陵桥进行了保护性关闭,只供游人参观。灞陵桥除了有较高的建筑科学、艺术、历史价值外,对当地的经济、文化生活也有相当的促进作用。近年开辟的以木桥为中心、沿渭水源头两岸延伸的带状“灞陵公园”,不仅是城镇居民休闲娱乐怡情享受的场所,更是外来游人学者观光探奇的必到之地。灞陵主题公园现为全国最小的2A级袖珍型公园。