提要:藏族文化中“嘉贡则楚杰”的多重身份问题是学界一直争论不休的话题,对他的身份认知方面学界有被辨认为孔夫子、唐太宗、鲧大禹、仓颉、象雄人等多种解读。文章对“嘉贡则楚杰”所包含的语言学内涵,以及敦煌文书、藏汉文献等中“嘉贡则楚杰”的历史记载与形象进行了比较研究,认为藏族佛苯文献和史书中的“嘉贡则楚杰”并非特指中原历史上某一具体的人物,也不存在固定的历史原型,而“嘉贡则楚杰”应该是中原汉地以孔子为代表的儒家文化在藏地的传播与发展过程中形成的一个变异的“中原文化符号”的产物,其象征的是历史上汉藏文化交流的历史记忆。

主题词:苯教;嘉贡则楚杰;孔子;历史原型

藏族佛苯历代高僧所著的传记、教法史、历算书、消灾仪轨经以及民间斯巴苯教文献等中都有一个非常神秘人物的记载,其名为“kong tse”或“rgya kong tse vphrul rgyal”,汉文音译作“贡则”或“嘉贡则楚杰”。因藏族早期的佛苯文献和史书中对他的名称与历史信息记载不尽相同,从而引起了学者们的广泛热议。在后期学者们的认知研究中,“嘉贡则楚杰”的辨认变得纷繁复杂,有人认为他是一位藏族本土民间宗教消灾仪式文献的创造者,有人认为他是来自中原汉地的孔夫子,还有人认作唐太宗、 鲧大禹、仓颉、象雄人等多种观点,有关他的历史和传说在藏族史书和苯教文献中有着很多不同的版本与描述。藏族传统史书都认为,“黑算”(nag rtshis)的开创者是“嘉贡则楚杰”,这是藏族历史学家们所公认的说法。因藏语“rgya”(读作嘉)和“khong tse”(读作贡则)二词的读音与藏族对中原汉人的称呼“嘉”(藏文“rgya”)和儒家创始人“孔子”读音相近,所以不少学者提出“贡则”就等同于“孔子”的观点。学者们的后续研究中,对“嘉贡则楚杰”这位神秘人物的族属身份问题众说纷纭,如今它已变成了一个极其复杂的学术问题。为此,本文将主要依据藏汉历史文献和苯教经典中对“嘉贡则楚杰”的记载和描述作为切入点,以此来探讨的多重身份角色及其历史原型问题。

一、学界对“嘉贡则楚杰”的研究回顾

从目前对于“嘉贡则楚杰”的研究现状来看,学术界主要形成了两种截然不同的观点:一种认为“嘉贡则楚杰”是中原汉地儒家学派的创始人孔夫子、唐朝皇帝唐太宗、西戎治水人物鲧大禹、中原造字之神仓颉等在藏族文化中的整体历史记忆;另一种则认为“嘉贡则楚杰”并非是中原的历史人物,他是出生于西藏西部冈底斯山西边被称作“嘉拉沃玛洲”(rgya lag vod mvigling)的一个“嘉”氏家族的王子,其中“kong tse”一词被认为是象雄文,翻译成中文就有“神变王”之意,“gtshug lag”与“经典相对应,因而把“嘉贡则楚杰”释为“经典神变王”(gtshug lag vphrul gyirgyal bo)。据史书记载,学界首次公开提出“嘉贡则楚杰”为孔夫子的学者是土观·罗桑却吉尼玛,他在其著作《土观宗派源流》中认为,“kong tse”便是孔子的变音,藏人不能如汉语发音,遂讹为“贡则”[1]藏族人把‘贡则楚杰’认作具有神奇魔力的神灵,部分黑算垛术经典中被制造成《贡则现证修法》等仪轨,又有些人把他视为一名神匠等皆如同瞎子摸象之举。”[2]由此看来,上述言论最早出自土观大师之言。后来他的众多学徒以及藏族部分学者都继承了这种观点。譬如,藏传佛教宁玛派著名高僧贡珠·云丹嘉措(1813-1899)的《知识总汇》、智观巴·贡却乎丹巴饶吉(1801-1867)的《安多政教史》、贡布嘉(gung mgonbo skyabs)的《汉区佛教源流记》(编写于1746年)、才旦夏茸(1910-1985)的《藏族历史年鉴》、久美却吉多杰编著的《藏传佛教神明大全》等都继承了“嘉贡则楚杰为孔夫子”之说。而相传是吐蕃赞普松赞干布所著的《嘛呢全集》、11世纪成书的《拔协》、娘·尼玛韦色(1124-1192)的《娘氏教法源流》、巴卧·祖拉陈巴(1504-1566)的《贤者喜宴》、五世达赖喇嘛(1617-1682)所著的《西藏王臣记》等中把“嘉贡则楚杰”辨认为唐太宗。另外,现代研究藏汉文化关系的学者中,石硕在其论文《从藏文史籍中的四个称谓看吐蕃对唐太宗的认知-兼论吐蕃的中原观》中认为藏文史籍中记载的“经典皇帝”(rgya nag gtsug lag rgyal bo)、“孔子小化身王”(rgya rje kong tse vphrul chung)“狮子赞普”(seng ge bshun bo)、“观音菩萨的化身”(sbayn ras gzigs kyi sbrul ba)等都是吐蕃人对唐太宗的历史记忆。[3]容鹤人在2010年第十二届国际藏学会上宣读的论文《苯教史中“贡子赤杰”和“嘎纳杂萨”的原型探寻》一文中根据汉文古籍《山海经》的记述,提出了夏朝建立者鲧大禹与“贡子赤杰”为同一人的观点。[4]同美在其专著《西藏本教研究-岷江上游本教的历史与现状》中认为:“公宰赤嘉非孔子,苯教文献中所说的公宰赤嘉其实是汉籍中汉文字的创造者仓颉。”[5]南喀诺布[6]、才让太[7]、仓旺·根登丹巴[8]等学者认为,藏族史书典籍中的“嘉贡则楚杰”是出生于西藏西部冈底斯山西边被称为“嘉拉沃玛洲”(rgya lag vod mvi gling)的一个“嘉氏”家族的王子,也是苯教祖师敦巴辛饶的重要弟子和施主之一。

二、藏族宗教史书中的“嘉贡则楚杰”及学者的解读

(一)“嘉贡则楚杰”为孔子之说

土观·罗桑却吉尼玛在其著作《土观宗派源流》中说:“儒家的导师是孔夫子或孔子。藏人不能如汉语发音,遂讹为公子,实际指的是此人。孔子出生与释迦降世的年代相距不远,约在周末代周敬王时,生在汉地13省之一的山东。其生平事迹,汉地普遍传说他是一位伟大的圣人。现今汉地的法制和贵、贱、中三等的人伦道德之实践,某不奉他的现论著作作为主桌。从那时起直到现代,朝代虽然有所改移,仍然以孔子之学为宗,尊为各朝的至圣先师,历代人君莫不塑造孔子神像及灵位为之供祀,这种规制,至今不替。孔子的后裔,时代受皇帝的救封,封为公爵,现在的爵位已传至73代云。藏人言公子神灵王,认为是灵异之王。又有些汉传历数禳解法中,制造了《公子现证修法》的仪轨。又有一类书中称工巧公子,认为他是一位善于工巧的能人,这些全是暗中摸索之语。”[9]对《土观宗派源流》把“嘉贡则楚杰”视作孔子的这一说法,苯教大师夏察·扎西坚赞(1859-1934)在《西藏苯教源流嘉言库》中进行了严厉的批评。据土观大师所言,其苯教鼻祖“辛饶米沃”和“嘉贡则楚杰”两位贤者分别视作中原老子和孔夫子的说法源于其恩师章嘉·日毕多吉大师之言论。章嘉·日毕多吉大师(1717-1786)精通藏文、汉文、蒙古文、满文等多语种,佛学造诣很深,曾被清朝雍正皇帝和康熙皇帝封为国师,受到器重,是享誉藏汉蒙等地区的大学者。因此,他的众多学徒以及藏族部分学者都传承和沿袭了他的观点。宁玛派著名高僧贡珠·云丹嘉措(18131899)在《知识总汇》中说:“五行算或者黑算的来源是汉地,相传此历创始于第一代黄帝上古伏羲时,一个海边的居民发现金色神龟,献给伏義,伏羲依此而演成八卦,也推算出八卦、九宫和十二地支等。后又被王臣贤者逐渐发展,尤其是文殊菩萨的化身孔夫子,被藏地称作'贡则楚杰’的能者开创的历算和垛术等诸多后期形成的理论,得到了长足的发展。藏地也是最初通过两位公主先后把汉地的历算带到雪域高原而兴盛。”[10]智观巴·贡却乎丹巴绕吉的《安多政教史》中也说:“贡则为中原汉地的四大君子之一,是藏族五行历算者最为熟悉的孔夫子或者孔子之名演变而来的。”[11]久美却吉多杰编著的《藏传佛教神明大全》[12]中也继承了《土观宗派源流》的观点。果洛南杰在《论语:汉藏对照》的前言中讲述“孔子”的历史时说:“藏译的作品中也吸收了一些由他撰写的关于占卜方面的短文和垛本的译作内容,藏族早期的学者们认为‘贡则楚杰’是文殊菩萨的化身。无论怎样,孔子的著作是自藏族先哲们开始已被读者所接纳是毫无疑问的。”[13]并且他主张藏族宗教仪轨中的占卜、垛术和占星术等相关理论是从汉文经典翻译过来的上述这些基本上都是赞同“嘉贡则楚杰”为孔子之说的典型例子,但也有部分学者对此提出过质疑,譬如现代著名藏学家、格鲁派高僧才旦夏茸(1910-1985)在其《藏族历史年鉴》中说《白琉璃论除疑》中所言贡则楚杰到过藏地,嘉贡则楚杰为中原的孔子一事由章嘉·日毕多吉师徒早先提出,说其到过雪域藏地的说法纯属虚构臆造,无任何证据可言。”[14]此处才旦夏茸对第司《白琉璃论除疑》中关于“嘉贡则楚杰”的说法进行了否定。东噶·洛桑赤列在《东噶藏学大辞典》中亦对“kong thse”一词的解释引用了《土观宗派源流》《安多政教史》《汉藏词典》等的说法,最后借用《卡尔纳教法史》中的记载提出“位于甘肃省炳灵寺的弥勒佛像由贡则楚杰建造之说实际上只是与‘孔子’同名而已,其意并非如此。”[15]多识仁波切在果洛南杰翻译的《易经》藏文版的序言中说:“南杰先生翻译的中原儒家古典《四库全书》是汉族历史上极其流行的一套给世人讲述如何拥有高尚的道德和善良品行方面的世俗性佳作,大概与佛祖释迦牟尼同时代的中原祖师孔子所著,有些人说他与藏族的汉历和隆达(风马)仪轨等中的'贡则楚杰’为同人,但其真伪很难分辨。”[16]

从以上这些藏传佛教历代高僧以及现代学者的论述中看出,藏族宗教史书典籍中的“嘉贡则楚杰”是否为孔夫子一说,学者们都持有各自不同的认知观念。这是藏族历代高僧关于“嘉贡则楚杰”是否为孔夫子的说法之争论与讨论。很显然,从上述记载我们可以看出,他们对这一问题上存在着一定的分歧。

(二)“嘉贡则楚杰”为唐太宗之说

相传是吐蕃赞普松赞干布所著的《嘛呢全集》、阿底峡尊者掘藏的《柱间史-松赞干布遗训》、藏传佛教后弘期的著作《拔协》、娘·尼玛韦色(1124-1192)的《娘氏教法源流》、巴卧·祖拉陈巴(1504-1566)的《贤者喜宴》五世达赖喇嘛(1617-1682)的《西藏王臣记》智观巴·贡却乎丹巴绕吉的《安多政教史》等中都把“嘉贡则楚杰”视为唐朝皇帝唐太宗。

《柱间史-松赞干布遗训》是由阿底峡尊者1049年在拉萨大昭寺内掘藏的一部伏藏文献据说是松赞干布的遗训秘籍,其中记载说:“接着,赞普又顺着那道绿色的光芒举目远望,他远远看见东方京都盖希万门城(grong khyer ke shikhri sgo)中,汉唐皇帝贡则楚琼(rgyl bo kongtse vprul chung)的女儿文成公主。这女子芳龄一十有六,玉肌晰嫩泽亮,口含白檀芬芳,身着七彩霓裳,举止典雅大方,才华经天纬地,眉毛国色天香。”[17]藏族后弘期史籍《拔协》中载:他的亲翁是唐皇公子初琼(rgya rje kong tsevprul chung),据说他也是观音菩萨的化身,他的女儿是文成公主。他有360部经典,被誉为汉地的经典皇帝。”[18]《娘氏教法源流》中也将唐太宗誉为“ ‘嘉贡则楚杰’之后裔嘉贡则楚琼。”[19]巴卧·祖拉陈瓦(1504-1566)的藏文历史名《智者喜宴》中载:“噶尔(即噶尔·东赞域松)所率领的百名大臣,携带礼品为一百枚钱币、聘礼为七枚金块及无价之宝天衣,在乌鸦未啼之时,口颂祈祷度母之词,诸臣工遂即起程。抵认汉地神京万祥门(zim shing bkra shis khri sgo)继而朝见‘嘉贡则楚杰’(孔子)之化身唐太宗呈上礼物及请婚礼品,并提出迎请公主之意,太宗欣然,想许以公主。”[20]巴卧·祖拉陈瓦也把“嘉贡则楚杰”辨认为唐朝皇帝唐太宗。五世达赖喇嘛所著的《西藏王臣记》中把唐太宗称作唐王公子初琼(rgya rje thang thve tshungngam kong tse vprul chung)。”[21]此书也继承了贡则楚杰”为唐太宗的说法。另外,智观巴贡却乎丹巴绕吉在《安多政教史》中记载:“有些智者在《嘛呢全集》中说,汉地盖希赤果(keshi khri sgo)的皇帝嘉贡则楚杰之王子贡则楚琼。”[22]上述这些藏族教法史和历史书籍的叙述中我们值得注意的是,它们对唐太宗的认知却出现了“贡则楚琼”的说法,而根据苯教史书的记载贡则楚杰”与“贡则楚琼”是两个不同的人物,对此下文将进行讨论。东噶仁波切对此提出了不同的看法,《东噶藏学大辞典》中说:“对贡则楚杰,在藏族史书中说法不一,其中北京民族出版社出版的《贤者喜宴》铅印本第206页中说‘与唐王唐太宗或贡则楚杰相见’的记载,其实只是把唐朝的皇帝唐太宗赋予神匠贡则楚杰的美誉而已,汉文史籍中对唐太宗冠有贡则楚杰称呼的我们无迹可寻。[23]他认为,藏族人把唐朝皇帝唐太宗称为“贡则楚杰”乃是对他的一种赞美之词而已,汉文史籍中对此记载无迹可寻。除敦煌古藏文文书以外,11世纪成书的《韦协》(dbavs bzhed)[24]应该是所有藏文史书中年代最早的,该版本还发现了一本敦煌文书残卷,因此受到国际藏学界的高度重视并译为英文、汉文等多种文字出版。[25]奇怪的是,这本史书中我们却没有看到任何关于记载唐太宗与贡则楚杰之间关系的文字,相反年代相对晚一点的《拔协》的其他版本中不同程度地记载了与此有关的内容。因此,笔者怀疑藏族后期史书和教法史中的这种记载可能是在11世纪以后逐步形成的。

(三)“嘉贡则楚杰”为鲧大禹、仓颉之说

“嘉贡则楚杰”为鲧大禹的说法是容鹤人在2010年加拿大举办的第十二届国际藏学研讨会上宣读的论文《苯教史中“贡子赤杰”和“嘎纳杂萨”的原型探寻》[26]中提出来的,她根据汉文古籍《山海经》的记述,认为夏朝建立者鲧大禹与“嘉贡则楚杰”为同一人、“嘉贡则楚杰”建造的“黑白神殿”(gsas khang dkar nag bkragsal)为甘肃省临夏永靖县西南小积石山中的烟灵寺的观点。她认为,苯教经典《无垢光荣经》中出现的“贡则楚杰”的历史根基或者最初原型应当是汉地的夏朝开国君王“大禹”,《山海经》中说大约4200年前,因大禹在治理黄河洪水的过程中,降服了炳灵寺所在地的黄河三峡区域的九头恶龙,便在此处修建了一座神殿进行祭祀后来成为了汉族夏朝的建立者。苯教史书中的“贡则楚杰”为汉地的一个国王,他建造神殿时被一条恶龙进行了阻碍与危害,最终在苯教祖师敦巴辛饶的帮助下降龙并顺利完成了建造神殿的工程,这两个故事的版本极为相似。炳灵寺附近至今还有“大禹降龙伏岩”等故事记忆中的遗迹。她还进一步提出了苯教圣地沃穆隆让的确切位置应当为炳灵寺周边“临夏”地区的观点。另外,西南民族大学同美在其专著《西藏本教研究岷江上游本教的历史与现状》中认为:“公宰赤嘉非孔子,本教文献中所说的公宰赤嘉其实是汉籍中汉文字的创造者仓颉。”[27]他根据汉文史籍中关于汉字创造者仓颉的生平与藏族史书中的“公宰赤嘉”两者的性别、姓名、身份、年代和特征等进行比较后认为,藏、汉文献中对“仓颉”与“公宰赤嘉”两者的记载信息有诸多吻合的地方,因此藏文史书中所说的“公宰赤嘉”应当是仓颉而并非藏族历代史学家所说的孔子。

三、“嘉贡则楚杰”的语音学解读

“嘉贡则楚杰”的文化内涵极其复杂,其语言学含义更是众说纷纭。以下我们就结合学者们对这一词汇的解释以及笔者查阅藏文词典等发现的内容,对“嘉贡则楚杰”(rgya kong tsevphrul gyi rgyal bo)的语言学内涵及其整部词汇的含义做一语言学视角的剖析。

(一)“嘉“(rgya)一词辨析

“嘉贡则楚杰”藏文写作“rgya kong tsevphrul gyi rgyal bo”,该词汇主要由四个单词和-个属格助词构成,分别为“rgya” “kong tse” “vphrul” “gyi”和“rgyal bo”等。其中,藏文的“rgya”(嘉)一词有多种含义,譬如《藏汉大辞典》中其有8种解释:即印章(thevu tsedpang rtags)、网罟(rnyi rgya)、地域范围(rgya khyon)、腮胡(vgram bvi sbu)、地方名(rgya nag dang rgya gar rgya ser sogs)、松科乔木(shing rigs shig gi ming)、羚羊(ri dwgasshig gi ming)、封皮(phyi thum mam skogs)等[28]“嘉贡则楚杰”(rgya kong tse vphrul gyirgyal bo)的“rgya”一词我们不难推测,它显然与“地名” “民族名称”“姓氏”等三个词义成分相关,前辈学者也是从这几个视角对它进行解读的。

第一,作为“地名”之意的“rgya”一词,表示一个极为广阔和边缘的地域,古时候就有rgya gar”(印度)、“rgya nag”(汉地)、“rgyaser”(外国人)等多种用法,主要是从藏族人自身的角度对其他国度和疆域的一种称呼方式。有些学者认为,“rgya”与汉文史书中的朝代名称“夏”(古时读作jiǎ)应为同音字,藏族对中原汉人的这一称呼可能由此而来。

第二,作为“民族名称”的“rgya”,是藏文“rgya nag”的简称,特指汉族,是古代藏族对汉民族的称谓。[29]

第三,作为“姓氏”之意的“rgya”一词,主要是指氏族或部落的名称,藏族历史上有不少以“rgya”字冠有姓氏的案例,譬如11世纪初被派往印度迎请阿底峡尊者的藏族译师“嘉尊智僧格”(rgya brtshon vgrus seng ge)、14世纪萨迦寺第19位赤巴“嘉噶西绕尖参”(rgya dkarshes rab rgyal mtsan,1436-1494)、萨迦寺第20位赤巴“嘉噶洛追尖参”(rgya dkar blo grosrgyal mtsan,1444-1495)等。据《东噶藏学大辞典》记载:“传言‘嘉尊智僧格’(rgyabrtshon vgrus seng ge)的祖父是松赞干布时期从中原迎请释迦牟尼佛像的大力士拉噶(gyadmi lha dgav)、赤松德赞时期的嘉桑希(rgya sangshi)、拔赛囊(sba gsal snang)等。”[30]但现今我们无法考证其真伪性。从地理范围来看,萨迦寺的两位赤巴均出生于今西藏日喀则萨迦地区。这一姓氏与苯教《赛米》[31]所说的“嘉贡则楚杰”的降生地“rgod rje rgyvi yul”(即野王嘉氏)[32]之间有无关系不得而知,至少目前不好定论。

同样,部分苯教高僧们的著作中“嘉”字曾作为姓氏出现过,苯教高僧琼布·洛缒坚参(1268-1304)的《苯教王统源流》、芭·丹杰柔布的《苯教源流弘扬明灯》(成书于1324年)、夏察·扎西坚赞(1859-1934)的《西藏本教源流》、扎布果尼掘藏的《根本论日光明灯》等中均认为“嘉贡则”的种族之姓氏为“嘉”(指中原)。譬如,《西藏本教源流》记载:“贡则楚杰是继承苯教祖师佛法的六王之汉地的国王,生于父王噶达拉(ka ngda la)与母亲穆智(mu tri)二人之子,因出生时其双手掌心出现三十个五星算图(gab tshe),父王大兴并其取名为‘贡则楚杰’。”[33]

以上这些苯教文献基本上都把“嘉”(rgya)一词理解为“中原”或“汉人”作了阐释。

(二)“贡则”(kong tse)一词的解释

“贡则”(kong tse)一词,苯教文献中它只是作为人名出现,却没有明确解释其意。南喀诺布在《古代象雄与吐蕃史》中说:“从‘贡则三十’的记载来看,它可能是根据字形的变相来创造了这样的词汇,其实‘kong rtse或kong tse’具有神变之意,这如同《古代象藏双语词典》中‘gu lang gser’等的写法一样,‘kong tse’一词的写法也是由此演变而来。”[34]现代学者所写的苯教史纲要》中言:“贡则是象雄文,是经典的意思,与藏文‘gtshug lag’相对应,因而贡泽神变王也被称为经典神变王。”[35]而石硕则认为,藏文史籍中记载的“经典皇帝”(rgya nag gtsug lag rgyal bo)是吐蕃人对唐太宗的历史记忆。[36]由于象雄文和后期苯教文献的来源与真伪性依然存疑,其文献还没有明确的年代界定,因此这利说法还是有其局限性。“gtsug lag”一词是否与'经典”相对应一直是个谜,法国学者麦克唐纳夫人(Macdonald)曾认为“gtsug lag”是吐蕃时期的王家宗教[37],为此石泰安(Rolf AlfredStein)撰写《敦煌写本中的吐蕃巫教与苯教》[38]一文批驳了这一观点。朱丽双在《古藏文政治文化术语 chos 与 grsug lag》一文中认为,“gtsug lag一词,石泰安谓指‘政治或行政制度或优良的行为’,可谓得其内涵,但仍未获其真谛。笔者认为实际也是‘礼’之意。”[39]她进一步指出:“chos和gtsug lag可对译汉文‘礼’,其含义可释作‘礼’,也可理解作与礼相关的礼俗、礼仪、礼法、礼制以及天道或天地之道,实指源于儒家政治思想的礼仪制度。”[40]她在《吐蕃崛起与儒家文化》一文中又明确指出:“传统儒家思想,尤其以德治为中心的王道思想,曾对吐蕃的政治文化产生过重要影响,这些文献一再强调吐蕃的礼制永无沦替,这是赞普王室对其统治合法性的宣言。吐蕃的政治文化既有欧亚内陆文化的传统,又有中原儒家文化的要素。”[41]

如此看来,既然藏文化视角对“贡则”(kong tse)一词没法做一个明确可靠的解释,就只能把它看作是一个外来借词。“词语是文化的载体,词语借用的背后必定是文化因素的交流。”[42]“贡则”(kong tse)一词作为一种借词、其文化内涵与中原儒家学派创始人孔子关系密切,这一文化背景又与吐蕃从中原吸收儒家礼仪制度作为其政治文化的基础息息相关。因此,从目前的研究情况来看,对“贡则”(kong tse)一词的解释,好像没有比这更合适的解读。

(三)“楚吉杰布”(vphrul gyi rgyal bo)与“圣王”

“嘉贡则楚杰”之“楚吉杰布”(vphrul gyirgyal bo)的字面意义为“神变之王”,其中“vphrul”与“神圣”相对应,“gyi”是藏文属格助词,“rgyal bo”与“王”相互对应。从苯教文献的记载来看,“神变”一词的来历主要与“嘉贡则楚杰”出生时其手掌出现五星算图(gab tshe)有关,其父亲见此神奇罕见的迹象,就以“神变”(vphrul)一词来形容其与众不同或者超凡的形象。“vphrul”一词在藏文语境中有“化身”(sbrul ba)、“神变”(rdzu vphrul)、“魔法”(cho vphrul)等多层含义,因此学者们通常把“vphrul gyi rgyal bo”译作“神变王”实际上,对于“vphrul”一词的内涵问题先后有托马斯(Thomas)、图齐(Giuseppe.Tucci)、麦克唐纳夫人(Macdonald)、李方桂、乌瑞(Uray Géza)、山口瑞风(Yamaguchi Zuiho)石泰安(Rolf Alfred Stein)等多位学者都曾做过探讨,其中托马斯(Thomas)把“vphrul gyi lha”字解释作“神现”,并认为它可能是指一个在前佛教时代表示神的术语;图齐(Giuseppe·Tucci)译作“出自于神的”;李方桂和山口瑞凤(YamaguchiZuiho)两位“yphrul gyi lha btsan bo”译作“神化赞普”[43];麦克唐纳夫人(Macdonald)把它译作“具有魔力之神的赞普”[44]等。石泰安(Rolf Alfred Stein)对上述这些学者对“vphrul” “vphrul gyi lha” “vphrulgyi lha btsan bo”等词的解释经过分析后认为:“把藏文‘vphrul gyi’译作’神现‘和’表现如神’的做法是错误的。麦克唐纳夫人的解释是正确的。”[45]他进一步指出:“821-822 年会盟碑中把’vphrul gyi lha btsan bo’译作‘圣神赞普’ ”[46]“吐蕃王国中的‘vphrul gyi lha’之尊号肯定是翻译或采纳了汉文中皇帝的尊号‘圣神’。”[47]无论怎样,从《唐蕃会盟碑》的藏汉两种文字记载来看,此碑中确实把藏文“vphrul”对译为“圣”,因此“楚吉杰布”(vphrul gyirgyal bo)译作“圣王”较为准确。从而“嘉贡则楚杰”(rgya kong tse vphrul gyi rgyal bo)整个词语就有“圣王孔子”之涵义。

(四)“贡则楚琼”之身份考辨

如所周知,藏族史书和佛苯文献中出现了贡则楚杰”与“贡则楚琼”(kong tse vphrulchung)两个不同人物的记载,苯教文献中对此称敦巴辛饶米沃给“贡则楚杰”与“贡则楚琼”两位都传授了360种秘密测算法,譬如苯教史书《扎巴朗智》载:“敦巴辛饶米沃对嘉贡则楚杰授子360种噶泽(gab tse,五星算图表)等黑白九宫的测算秘法。”[48]藏传佛教文献和藏族史书中对贡则楚琼”的身份指向复杂多变,没有形成一个统一的说法,它们偶尔把唐太宗视为“贡则楚琼”,有时又把他称为“贡则楚杰”,譬如《拔协》《西藏王臣记》两部史书中都把唐太宗称作贡则楚琼”,而在《贤者喜宴》中又把唐太宗称之为“贡则楚杰”等。因此,我们无法仅通过文献比较的方法来确定“贡则楚琼”的真实身份,但是藏族史书文献都普遍存在试图把“贡则楚琼”辨认为唐朝某一皇帝的现象,并且这位皇帝具有与众不同的圣神特征。

石泰安(Rolf Alfred Stein)在《“圣神赞普”名号考》一文中说:“在中国中原地区,孔子与皇帝共享‘圣’号。”[49]“这同一个尊称‘贤王’或‘圣王’也指传说中的孔子。由于吐蕃人知道他懂得占卜术,而且又认为他是‘汉地国王’,所以才那样称呼他(详见苯教和喇嘛教文献)。”[50]另外,藏族人戴在身上当作护身符的“魔镜”(me long),实际上是汉人看风水所用的阴阳盘,这种占卜工具是属于“圣王”孔子的“易术”之范畴。[51]笔者认为,“贡则楚琼”并不是特指中原汉地某一具体的历史人物,而应该是作为中原文化的一种象征符号,这段文化记忆可能与唐代中原的占卜、风水、黑算等儒家文化相关内容传入吐蕃有关。

四、敦煌文书与民间苯教文献中的“嘉贡则楚杰”及其历史原型

(一)敦煌儒家藏译本写卷与儒家文化在吐蕃的传播

吐蕃时期,汉藏两大民族之间的文化交流极其频繁,这一内容被敦煌古藏文文书中有儒家经典《尚书》(P.T.986)和记录纵横家事迹的《战国策》(P.T.1291)等藏译本所充分证实。当时,吐蕃不但在中原汉地引进了儒家经典,而且还吸收了五行、八卦、九宫、十二生肖等黑算学,以此来丰富自己的文化底蕴。敦煌藏经洞出土的法藏写卷PT 1055和英藏写卷IOL,Tib 744是被切割成两半的一部完整的古藏文《十二钱卜法》文书,据有学者研究这一部文献是以汉文本为底本,根据吐蕃传统社会习俗编译而成,其成书时间为吐蕃统治敦煌时期。[52]英藏古藏文写卷IOL Tib J 742序言中又称:“天之初,神子贡则(孔子),将道与众多经典汇集定夺,圣神国王李三郎(李隆基)于坐骑上久思后定下卦辞。”(第1-3行)该写卷题记又称“神子孔子制定十二金钱神课判词讫。”(第48行)目前敦煌文书中《十二钱卜法》共发现数十件写卷,其中汉文五件,其余均为藏文写本,说明这类文书对当时的汉藏社会中都具有重要影响。石泰安在《两卷敦煌藏文写本中的儒教格言》一文中认为,法藏敦煌古藏文写本 P.T.987和P.T.988是同一部著作的两种抄本,也是汉地儒家的智慧格言集。[53]另外,若兰州大学朱丽双对吐蕃时期的藏文“chos”和“gtshug lag”的解读可信,那么这就更进一步证实了儒家传统思想曾对吐蕃政治文化产生过重要影响的历史事实。

《赛米》是苯教的一部重要文献,是苯教祖师辛饶米沃切的中编本传记,被学界初步断代为11世纪的文献。[54]苯教经典《赛米》中“贡则楚杰”具有两种身份:一是作为建造“塞康噶尔纳扎赛”(gsas khang dkar nag bkra gsal,黑白神殿)的建筑师,二是作为苯教祖师顿巴辛饶的信徒和施主。苯教研究专家卡尔梅·桑木旦(Samten G.Karmay)对其“第十三章”的内容进行研究后认为:“《赛米》第十三章中的‘贡则楚杰’视为沃穆隆让的属地‘嘉拉沃玛洲’之国王,后来又变为辛饶米沃的施主。在这一章节中《赛米》的作者引用了孔子游学途中遇见3个小儿的著名故事。《赛米》的作者只是引用了这样的故事却没留下任何文献来源,因此如今我们无法解释《赛米》这一章节到底是如何撰写的。”[55]他进一步在注释中说:“《赛米》第十三章中孔子(khung tshe)是‘贡则楚杰’的原型,苯教认为‘贡则楚杰’是《招福经》和《地祗调和宝石经》的作者,也被视作是年算(lo rtshis)的开创者。”[56]“《赛米》的作者引用的这则故事在敦煌出土的藏文文献中有三本写卷,汉文版有很多。P.T.992、P.T.1284、PC NO.3883中的故事由法国学者苏远鸣(Michel Soymie)编译为法文。”[57]他认为,虽然《赛米》中引用的故事有细微的变化,但是《赛米》作者的意旨或思想来自敦煌文书是一件无需怀疑之事。[58]“《赛米》中虽然把中原世俗民间文化中盛行的故事作为其故事的蓝本,但是这些故事与藏族的叙述文本之间出现了不协调的现象可以从其不知含义的对话词语也能够佐证。当然,《赛米》中引用的这段故事到底源自何处,这就需要考究《赛米》这本书的具体写书年代,我们此处的探讨只是一种猜测而非研究结论。”[59]从上述苯教《赛米》第13章的研究情况来看,在藏文传统文献中有关“贡则楚杰”的最早记载应是在顿巴辛饶的中编本传记《赛米》中,但是出乎我们意料的是敦煌出土的藏文文献中有一本《孔子项托相问书》的藏文译本[60]和孔子制定的《十二钱卜法》藏译本,这些敦煌藏文译本才是目前我们能够追溯到的最早记录“贡则楚杰”的藏文写卷。

《孔子项托相问书》是中原民间的俗文学作品,有汉族学者卢善焕认为:“《孔子项托相问书》是敦煌石窑遗书中写本最多的一种。”[61]这种敦煌汉文写本,共有14种。[62]“孔子与项托论难的故事,自汉以前即开始酝酿,再经长期的发展,终于被创作成为一篇变文体裁的文学作品,并且一直流传至现代。其流传的地区远及日本和我国敦煌、吐鲁番、台湾等边远地区,发现的写卷,不仅有汉文本,而且还有藏文本。确是渊源流传,古今中外,广为传播。”[63]陈践在《敦煌古藏文 P.T.992〈孔子项托相问书〉释读》中对汉藏文版本进行比较后认为:“PT.992号文书确实将汉文《孔子项托相问书》的精华全部译了过来,并且更加紧凑和传神。相比《尚书》《战国策》诸种古藏文译文,均有一个共同的特点即‘通俗易懂’,此处的’俗’可理解为符合藏族的习俗、社会生活、生产实际。‘易懂’可理解为不完全拘泥于直译,必要时可意译、改意、释译、增译、删除,以期读者明了真实含意。”[64]“概言之,P.T.992、P.T.1284汉译藏的《孔子项托相问书》,不仅反映了吐蕃时期的翻译水平,同时也折射出汉藏两大民族文化交流的多元和频繁。”[65]卢善焕认为,“《孔子项托相问书》这一故事的发生,和孔子被加上‘圣人’的崇高称号几乎是同时的,自春秋末叶以来,孔子即开始被称为‘圣人’之一。”[66]唐代,孔子的地位被空前提高。[67]我们由此可以推出,“孔子”作为中原儒家学派的创始人,是有一个被逐步塑造成“圣人”的过程和历史背景,关于这一转变和升华的历史在汉文文献中有明确的记载。苯教传统认为“ ’嘉贡则楚杰’是一位中原的国王,也是苯教祖师辛饶米沃的弟子。据说他在苯教圣地沃穆隆让西边的大海上建立了一座神奇魔幻的神殿。”[68]“嘉贡则楚杰”建造魔幻神殿一事是《赛米》中所用之故事的最精彩的部分,但是敦煌文书的那则故事中却没有记载有关建筑方面的内容。“PC NO.3883中虽没有出现这一故事的范式,但是现代汉文故事中就有这一段故事情节。”[69]就如同卡尔梅所言,苯教经典《赛米》和PC NO.3883、P.T.992等之间在内容和喻意方法上存在一些不同的地方,譬如PC NO.3883中孔子杀死项托,P.T.992中孔子与一位想杀死小鸟的凡人之间的对话,《赛米》中孔子与3名小儿之间的对话等。但无论如何,苯教《赛米》中所用的故事之范本无疑是来源于中原汉文俗文学作品《孔子项托相问书》,与此同时藏族人把“孔子圣人也被神化为“嘉贡则楚杰”。这一段记载与中原“孔子圣人化”的历史背景相互映衬。

(二)民间苯教文献中的“贡则楚杰”及其形象

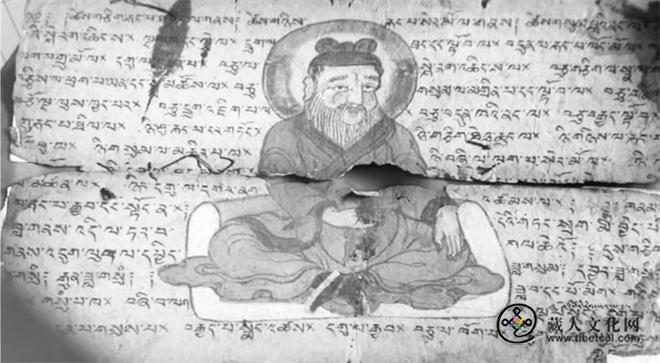

近几年,学者们在甘青川藏族民间发现了不少斯巴苯教文献,这些民间苯教文献的内容独具风格,与敦煌文书中的苯教写卷和西藏山南发现的《当许噶唐本巴奇苯教古文献》有着诸多相似的主题。这些文献中有不少与“贡则楚杰”相关的经书与文化信息,譬如《六十垛塞解秽之经》《蝙蝠经》《贡则垛变》等。“贡则垛术师”在甘青川藏族民间几乎是一个家喻户晓的重要人物,有些苯教徒还会把他画在唐卡中或者被供奉在神殿里,作为藏族苯教信徒们顶礼膜拜的对象。笔者在青海贵德发现的斯巴苯教文献《六十垛塞解秽之经》[70]中把“嘉贡则楚杰”称之为“贡则垛术师”(kong tse gto mkhan),是一个在汉地从事垛术禳解仪式的祭司形象。[71]甘肃和四川民间收集的苯教文献《蝙蝠经》中同样出现了“贡则楚杰”,对此有学者说:“《蝙蝠经》的发现,为藏文文献提供了新的‘贡孜(或孔子)对话’的相关题材。”[72]《蝙蝠经》中“贡则楚杰”是一个“建筑师”形象出现的。[73]笔者于2021年7月下旬在甘肃省甘南藏族自治州舟曲县参加“舟曲民间手抄本文献学术会议”期间,有幸获得《舟曲古藏文苯教文献》的编辑扎西才让先生提供的一副画有孔子插图的民间苯教历算文书,这一文书中所画的“贡则楚杰”完全是以中原汉人的装束和服饰形象刻画的,这与藏族民间具有神灵形象的“贡则楚杰”判若两人,完全不对等。我们尚不知这幅孔子画像出现的具体年代在何时,有可能也是明清以后的文本传统中所画的画像。无论怎样,这幅民间苯教文献中的孔子插图画像的发现,进一步证实了中原儒家文化以及黑算(ngag rtshis)在藏地的传播与影响。这是汉藏两大民族在历史上文化交流领域的一个新的实物证据,具有重要的历史意义。

图1舟曲民间苯教文献中的孔子形象[74]

图1舟曲民间苯教文献中的孔子形象[74]

总而言之,到目前为止,学界最早记录“嘉贡则楚杰”的有关历史文献可追溯到吐蕃时期的敦煌古藏文文书,这类文书也应该是最早记录嘉贡则楚杰”的藏文文献,而这些藏文文献的些内容又与汉文典籍相关。敦煌儒家藏译本诸多写卷的存在更是说明了儒家文化在吐蕃的传播与汉藏民族在文化层面的相互交往交融的历史格局。“嘉贡则楚杰”在藏族文化中的诸多不同形象的描述与流变说明,他并不是中原汉地某一历史人物的具体写照,而是汇聚着众多中原文化元素的“文化符号体系”的象征。因此,“嘉贡则楚杰”可以被视为中原汉地以“孔子”为代表的儒家文化在藏地的传播与发展过程中形成的一个变异的“中原文化符号”的产物,他并不存在个固定的历史原型,但其代表的是中原文化、

五、结语

“嘉贡则楚杰”的族属身份及其历史原型问题非常复杂,学界对其有着诸多不同的认知。从目前藏族佛苯历史文献中有关“嘉贡则楚杰”的记载来看,最早记录“嘉贡则楚杰”的则是敦煌出土的《孔子项托相问书》《尚书》《战国策》《十二钱卜法》藏译本等中原俗文学作品与儒家经典,其中《孔子项托相问书》的内容又被 11世纪的苯教经典《赛米》所引用,虽然两者在故事的内容上有一些细微的差异,但是其相似度远远超过不同点。“嘉贡则楚杰”的形象在藏族佛苯经典和史书文献中前后共经历了5种转变与改造,即敦煌古藏文文书中“贡则”是善于用铜钱打卦的占卜师,甘青川民间苯教文献中“贡则,是垛术仪轨和黑算的发明者,雍仲苯教文献中贡则”既是苯教祖师辛饶米沃的施主、弟子同时又具有工匠的形象,到后期“贡则”又称为藏族民众顶礼膜拜的神灵。我们由此可知,藏族佛苯文献和史书中的“嘉贡则楚杰”的形象并非完全与中原的“孔夫子”相等同,他应当是以孔了为首的儒家文化传播到藏地之后,藏民族又对其形象和儒家经典内容进行了本地化处理的同时,与具有崇高文化认同的苯教祖师辛饶米沃直接接轨,进一步强化了他在藏族文化中的身份与地位,从而使他成为具有藏人风格和藏文化意蕴的历史人物。虽然“嘉贡则楚杰”并不存在一个固定的历史原型,但他始终代表的应当是渗入到藏族文化中的儒家文化。因此,我们认为藏族史料中的“嘉贡则楚杰”是受中原之“孔子圣人化’历史传统的影响而在藏地形成的一个变异的文化符号,其历史渊源应该与中原八卦、九宫、十二生肖、五行等为内容的《易经》和儒家文化在吐蕃地区的传播与发展有着密切的关系。

注释及参考文献:

[1][2]图官·洛桑却吉尼玛著:《宗教源流史》(藏文)兰州:甘肃民族出版社,2000年,第394、395页。

[3][36]石硕著:《藏地文明探源》,北京:中国藏学出版社,2018年,第135-154、135-154页

[4][26]容鹤人:《苯教史中“贡子赤杰”和“嘎纳杂萨”的原型探寻》,2010年在加拿大召开的第十二届国际藏学会上宣读。

[5][27]同美著:《西藏本教研究-岷江上游本教的历史与现状》,北京:民族出版社,2013年,第319、319页。

[6]曲杰·南喀诺布著,向红笳、才让太译:《苯教与西藏神话的起源》,北京:中国藏学出版社,2014年,第163页。

[7][35]才让太、顿珠拉杰著:《苯教史纲要》,北京:中国藏学出版社,2012年,第74-75、74页。

[8]仓旺·根登丹巴:《论嘉贡则楚杰的身份归属问题》,《西藏研究》(藏文版)2003年第4期,第7-24页。

[9]土观·罗桑却吉尼玛著,刘立千译:《土观宗派源流:讲述一切教派源流和教义善说晶镜史》,北京:民族出版社,2000年,第202页。

[10]贡珠·云丹嘉措著:《知识总汇》,北京:民族出版社,2002年,第299页。

[11][22]智观巴·贡却乎丹巴绕吉著:《安多政教史》,兰州:甘肃民族出版社,1982年,第 228、228页。

[12]久美却吉多杰著:《藏传佛教神明大全》,西宁:青海民族出版社,2004年,第127页。

[13]孔丘著,果洛南杰译:《论语:汉藏对照》,北京:民族出版社,2011年,第2页。

[14]才旦夏茸著:《藏族历史年鉴》,西宁:青海民族出版社,1982年,第53页。

[15][23][30]东噶洛桑赤列著:《东噶藏学大辞典》,北京:中国藏学出版社,2002年,第101、102、645-646页。

[16]姬昌撰著,果洛南杰译:《易经:汉藏对照》,北京:民族出版社,2013年,第 4-5页。

[17]阿底峡发掘,卢亚军译:《柱间史-松赞干布遗训》,兰州:甘肃人民出版社,1997年,第78页。

[18]拔·赛囊著,佟锦华、黄布凡译注:《拔协》,成都:四川民族出版社,1990年,第2页。

[19]娘·尼玛韦色著:《娘氏教法源流》,拉萨:西藏藏文古籍出版社,1988年,第182页。

[20]巴卧·祖拉陈瓦著:《智者喜宴》(藏文版),北京:民族出版社,2005年,第111页。

[21]五世达赖喇嘛著,刘立千译注:《西藏王臣记》,北京:民族出版社,2000年,第18页。

[24]平措主编:《韦协》(藏文),拉萨:西藏藏文古籍出版社,2012年。

[25]《韦协》藏文原本现保存于西藏拉萨市政协文史资料委员会,1996年巴桑旺堆和迪姆伯格·希里格达(Diemberger)博士参照其复印件在奥地利科学院藏学佛学研究所共同译成英文,2000年由奥地利社科院出版社正式出版,书末附有该写本的清晰影印件。《韦协译注》汉文版2012年由巴桑旺堆翻译出版。

[28][29]张怡孙主编:《藏汉大辞典》,北京:民族出版社,1985年,第528、533页。

[31]苯教《赛米》记载:“嘉拉沃玛洲(rgya lag vodmvi gling)之地,万门百顶之城,幻城宫殿之最,居住的父王噶达赛吉多坚(rgyal bo ka mdavgser gyi mdog can)和王妃穆枝沃赛玛(btsunmo mu tri la gsal vod ma)降生之子……取名为‘嘉贡则楚杰’(rgya kong tse vphrul gyi rgyalbo)。”(赤索旦主编:《赛米》,《苯教历史文献汇编》第2卷,兰州:甘肃文化出版社,2018年,第422-423页。

[32]苯教《赛米》所说的“嘉拉沃玛洲”据南喀诺布引用的苯教文献《无垢根本经》记载:“圣地沃穆隆让(gnas mchog dam ba vol mo lung ring)之西边,锦香清水(gyim shing chu bo)之畔,达拉波幸高山(ri bo chen bo ta la bo shan)之肤下,当拉湖水(rgya mtsho dang ra vkhyil chen)之旁,有野王嘉氏(rgod rje rgyvi yul)之地盘。”(南喀诺布著:《古代象雄与吐蕃史》,北京:中国藏学出版社,1996年,第76页。)

[33]夏察·扎西坚赞著:《西藏本教源流》(藏文),北京:民族出版社,1987年,第137页。

[34]南喀诺布著:《古代象雄与吐蕃史》(藏文),北京:中国藏学出版社,1996年,第99页。

[37][法]麦克唐纳夫人著,汪萍译:《松赞干布时代的西藏宗教:作为历史的神话》,张植荣主编:《国外藏学研究译文集》(第三辑),1987年。

[38][法]石泰安著,耿昇译:《敦煌写本中的吐蕃巫教与苯教》,郑炳林主编:《法国藏学精粹》第三辑,兰州:甘肃人民出版社,2010年,第900-928页。

[39][40]朱丽双:《古藏文政治文化术语chos与grsuglag》,《中央民族大学学报》2020年第5期,第171、175页。

[41][42]朱丽双:《吐蕃崛起与儒家文化》,《民族研究》2020年第1期,第104、97页。

[43][44][45][46][47]][49][50][51][法]石泰安:《“圣神赞普”名号考》,郑炳林主编,耿昇译:《法国藏学精粹》(第一卷),第152-153、154、158、154、177、167、167、169页。

[48]禅巴朗卡等:《苯教史料汇编》,拉萨:西藏古籍出版社,2010年,第139-140页。

[52]陈于柱、张福惠:《敦煌古藏文写本P.T.1055十IOL Tib J 744〈十二钱卜法〉研究-敦煌汉藏文术数书的比较历史学之三》,《兰州大学学报》2017年第5期,第74页。

[53][法]石泰安著,耿昇译:《两卷敦煌藏文写本中的儒教格言》,《国外藏学研究译文集》(第1册),第269页。

[54][55][56][58][59][68]卡尔梅·桑木旦著,德康·索朗曲杰译:《概述苯教的历史及教义》,《神箭与纺锤:藏族苯教历史、神话、仪式与信仰研究》(藏文版上册),北京:中国藏学出版社,2007年,第244、377-378、377、396、396-397、233页。

[57]Samten G. Karmay,The interview between phyuakheng-tse Lanmed Confucius,The Arrow andthe Spindle: studies in History,Myths,Ritualsand Beliefs in Tibet,Kathmandu: MandalaBook Point,1998,p 171.

[60]郑炳林、黄维忠主编:《P.T.992、P.T.1284、IOT Tib J729:孔子项托相问书》,《敦煌吐落文献选辑》(文学卷),北京:民族出版社,2011年,第210页。

[61[62][63][66][67]卢善焕:《敦煌本〈孔子项托相问书〉研究》,《文学遗产增刊十八辑》,太原:山西人民出版社,1989年,第122、123、123、133.134、398页。

[64][65]陈践:《敦煌古藏文P.T.992〈孔子项托相问书〉释读》,《中国藏学》2011年第3期,第102、103页。

[70]《六十垛塞解秽之经》(drug cuvi rdo sel gyigzhung),贵德苯教徒所藏斯巴苯教手抄本经典,共100页。

[71]同注[70],第1页。

[72][73]仇任前:《苯教〈蝙蝠经〉研究》,《宗教学研究》2018年第2期,第193、189页。

[74]此插图由《舟曲民间古藏文苯教文献》系列丛书的编辑扎西才让先生提供,特此感谢。

作者简介:

羊本才让,1984年生,青海贵德人。2021年博士毕业于四川大学道教与宗教文化研究所宗教学专业,历史学博士后,现为青海师范大学历史学院中国古代史教研室教师。主要研究方向为青藏高原古代文明史、明清西北区域史和少数民族史。先后在《民族文学研究》《宗教学研究》《中国藏学》《青海民族研究》《西藏研究》等核心学术期刊上发表研究论文十余篇。出版学术专著《青藏高原东部的古代文明》。目前,主持国家社科基金一般项目1项,参与国家社科基金项目多项。

原刊于《宗教学研究》2021年第4期,原文版权归作者和原单位所有。