摘要:本文以藏传佛教寺院在加德满都盆地博达纳佛塔周围的建立与发展过程为研究对象,分析了藏传佛教在加德满都盆地传播以及对藏裔族群社区形成的影响,认为从古至今中尼藏传佛教间存在传播与逆传播现象,藏传佛教在海外传播过程中其母寺与子寺在宗教仪轨传承和学习制度方面存在密切关联。

关键词:博达纳佛塔;藏传佛教寺院;加德满都盆地;藏裔族群

一、引言

尼泊尔是佛教创始者释迦牟尼的诞生地,所以该国具有浓厚的佛教文化。日本研究者田中公明指出:“尼泊尔佛教分为尼泊尔传统佛教(又称尼瓦儿人佛教)和藏传佛教,南传佛教等三种。”其中尼瓦尔人佛教是尼泊尔最古老的佛教,藏传佛教和南传佛教是后期从周围地区和国家传播进来的。中国西藏和尼泊尔在地缘以及历史文化等方面具有紧密联系,所以藏传佛教从一开始就在尼泊尔西北部和加德满都盆地传播,如今在尼泊尔藏传佛教的影响也是最大的。这成为20世纪50年代诸多藏传佛教高僧在加德满都建寺传法的基础和原因,也成为尼泊尔西北部很多藏裔族群信徒皈依的原因。

尼泊尔西北部的多波和木斯坦等地居住着很多藏裔族群,他们历代信仰藏传怫教的宁玛派、噶举派和萨迦等派。中国西藏的很多高僧和修行者在不同时期,对上述地区弘扬佛法,打下深厚的藏传佛教文化基础。因此,该地区对后来藏传佛教寺院在加德满都盆地的建立与发展起到了一定作用。

加德满都盆地有博达纳佛塔、史瓦扬布和南摩布达等佛教遗迹,如今围绕上述佛教遗迹修建了大量藏传佛教寺院。尤其以博达纳佛塔作为中心修建了大量藏传佛教寺院,因此该地区形成了达芒、夏尔巴、多波和洛巴等藏裔族群聚居的社区。该社区的僧人在日常生活中与当地的藏裔族群和尼瓦尔人等频繁接触,使对藏传佛教在加德满都盆地的传播以及对尼泊尔社会和谐发展起到很大作用。

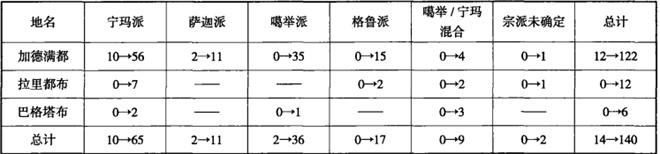

20世纪四五十年代开始藏传佛教寺院陆续在加德满都盆地开始修建,短短的半个世纪中在加德满都盆地兴起了修建藏传佛教寺院的浪潮。国外研究者对1949年至2008年加德满都盆地的藏传佛教各教派寺院数量的变迁情况进行了如下统计:

加德满都盆地藏传佛教寺院数量的变迁(1949-2008)①(内容来自:别所裕介,喜马拉雅翻越者[1])

上述表中可以看出尼泊尔加德满都盆地的藏传佛教寺院中寺院最多的是宁玛派和噶举派,其次是格鲁派和萨迦派。另外,1949年以前宁玛派和萨迦派在加德满都盆地已经建寺传法,具有一定的信徒基础。噶举派和格鲁派在20世纪50年代开始在加德满都盆地建寺弘法。笔者通过调查发现在加德满都盆地藏传佛教教派中宁玛派和噶举派的势力较强,其次是格鲁派和萨迦派。下面通过介绍博达纳佛塔周围的寺院的建立与发展,了解藏传佛教在加德满都盆地的传播过程。

二、尼泊尔博达纳社区藏传佛教寺院的建立与发展

博达纳佛塔周围有藏传佛教宁玛派、噶举派、萨迦派和格鲁派等教派的寺庙,较有名的如协庆寺、噶宁寺和创古寺等。这些寺院大多建立于20世纪五六十年代,其母寺大多在中国藏区,其中一部分母寺在中国青海省和四川省。

上述寺院对藏传佛教在加德满都盆地的传播起到了重要作用。也是尼泊尔藏人及藏裔族群的文化和宗教中心,寺院僧人中喜马拉雅南麓藏裔族群的比率较高,所以也成为藏裔族群学习藏传佛教的主要场所。以下对博达纳佛塔周围的几座藏传佛教寺院作为个案进行重点叙述(按照寺院修建年代的顺序)。

01格日拉康

格日拉康(莲花生大师庙)属于藏传佛教宁玛派寺院。当地人称达芒寺院,因寺院僧人和主要供施者是尼泊尔达芒族,以及寺院是佛塔周围达芒族人的宗教活动中心等而得名。该寺院建立于1950年前,相传是博达纳佛塔周围最早建立的寺院之一。该寺院是两层的藏式建筑,一楼是寺院的仓库,二楼是僧人经常举行宗教活动的大经堂,主位供奉莲花生大师以外,藏传佛教各教派的开山鼻祖的佛像。寺院现有35位达芒族僧人,寺院举行日常宗教仪式以外,主要负责管理博达纳佛塔的事物。相传该寺是从中国内地来的一位僧人所建,所以他们称该寺历代寺主活佛称为“嘉喇嘛(rgay pal ma)”,在藏语中意思是“汉人高僧”。有此可管窥这座寺院以及佛塔与我国内地有一定的关联。

博达纳大佛塔周围的寺院分布图

博达纳大佛塔周围的寺院分布图

有关“嘉喇嘛”的最早记载,20世纪初入藏的日本僧人河口慧海在其《西藏秘行》中记载:“加德满都的大塔村,又称‘博达’,围绕迦叶波佛陀的舍利塔分布着。布德巴扎拉师父是这个村的村长,也是大塔德主人。……布德巴扎拉师父被人们称作‘加·喇嘛’,即中国的上等人。这是因为他的父亲是中国人,来到尼泊尔后娶妻并当上了大塔的喇嘛。这个喇嘛属于旧教派,是允许娶妻生子的。‘加·喇嘛’把我当成同乡人,非常照顾我[2]”。

另外,尼泊尔学者喜拉雅·拉尔·夏瑞斯塔在其论文《尼泊尔一中国和佛教关系的概要》中对叙述中尼佛教关系时,关于“嘉喇嘛”历史做了其简单介绍。其文中叙述“围绕着灵塔(博达纳佛塔)的寺庙是Chiniya lama Lhakhang。Tai Fo Sing,一位来自于中国四川省的僧人在19世纪来博达哈大佛塔(博达纳佛塔)朝圣,终生待在那里。1853年尼泊尔——中国西藏地区战争后,他作为拉纳( Rana)总理忠格·巴哈杜尔的翻译。因为时其工作的认可,忠格·巴哈杜尔总理任命他为博达哈大佛塔(博达纳佛塔)的主持。Tai Fo Sing的弟子之一接任成为了主持,其广为人知的名字是“中国喇嘛(Chaniya lama)”。中国西藏地方政府给他发放年金500钱和物质(物资)直到1959年。”[3]

总之,该寺院是在博达纳佛塔周围最早建立的藏传佛教寺院。上述叙文中可以窥见该寺院是中国内地和西藏地区,以及尼泊尔政府等共同努力下建立的一座寺院,也是中尼友好关系的一座里程碑。

02吉隆扎西三木丹林

吉隆扎西三木丹林寺院属于格鲁派,母寺在我国西藏自治区吉隆县。相传该寺院是在达芒族等信徒的土地捐助和经济援助下于1955年中国内蒙僧人罗卜藏丹增(蒙古喇嘛)在博达纳佛塔周围修建一座小庙。1959年后中国西藏吉隆扎西三木丹寺院的45位僧人居住在此,寺院更名为扎西三木丹林。据说最初寺庙规模小,僧人在附近民居中借宿维持日常宗教活动。1970年在加德满都和喜马拉雅南麓藏裔族群信徒的资助下,扩建寺院。1998年修建现在的大经堂,现有的大经堂是三层的藏式建筑,一层是寺院仓库,二层是举行日常宗教活动的大经堂,其中供奉宗喀巴大师像和藏传佛教的各护法神像外,墙上绘有释迦牟尼传法和印度历代佛教学者的壁画。三楼是寺院的图书馆和经堂。寺院现有120多位僧人,其中藏裔族群的僧人占70%以上。僧人在寺院学习藏文、尼泊尔文、英语和因明学等课程,此外还曾开设汉语课程,由藏人担任教师。

寺院的管理组织和成员是格西(住持)1人、铁棒喇嘛(格贵)2人、会计3人、经堂管理员1人等。每五年选举一次,其中格西仅限于在有学问的僧人中选举外,其余的在该寺院全体僧人中选举。

寺主是耶西尖参活佛,1960年举行坐床仪式,现供职于锡金政府机构。由于公务繁忙很少与欧美信徒接触,所以在欧美没有设立道场。寺院的主要经济来源是僧人亲属的资助和香火钱。

有关寺院创建者蒙古喇嘛的历史没有任何记载,但笔者通过访谈了解到,中国内蒙僧人罗卜藏丹增原本是拉萨色拉寺僧人,1950年代朝圣到尼泊尔加德满都博达纳佛塔,在其周围的达芒族信徒的资助,1955年修建了一座小庙(吉隆扎西三木丹林寺院),1959年该寺庙捐献给中国西藏吉隆县的吉隆寺院的僧人。1960年代末蒙古喇嘛返回中国,卒年不详。

该寺院是佛塔周围最早建立的格鲁派寺院,格鲁派在尼泊尔加德满都以及喜马拉雅南麓的传播起到很重要的作用。近期尼泊尔发生大地震时,寺院牧留喜马拉雅南麓和加德满都的100多位孤儿,提供生活和学习环境。另外寺院组织医疗和救援队,对佛塔周围和喜马拉雅南麓的地方进行提供救援物资和法事活动。

03德亚寺

德亚寺属于藏传佛教噶举派,于1966年达桑仁波切在博达纳佛塔周围修建。最初“嘉喇嘛( rgay pal ma)”提供土地,且宁乡、夏尔巴、摇目和多波等藏裔族群信徒的资助,在佛塔周围西北角修建一座小庙。现佛塔周围小庙是拥有两间平房的藏式建筑,一间是寺院僧人经常念经的小经堂,供奉佛祖释迦牟尼和噶举派鼻祖的佛像。另一间是有一座“大嘛尼经筒”的嘛尼房。

最初寺庙只有4位藏族僧人,后来增加至19位。1982年在小庙附近购置土地,扩建寺院形成现在的规模。寺院有很大的庭院,由三层的藏式建筑的大经堂和两层建筑的图书馆及教室,另外两层建筑的僧舍组成。现寺院有100多位僧人,主要是喜马拉雅山南麓宁乡和达芒等藏裔族群僧人。寺院设有小学,主要为了让幼僧学习藏语、英语、尼泊尔语和数学等基本知识。

该寺院的母寺是位于中国青海玉树囊谦县的德亚寺。寺院的主要经济来源是寺院宾馆和香火钱。

寺主第七世达桑仁波切(1929-1992)生于四川德格。1935年被认定第六世达桑仁波切的转世灵童,并该年在玉树囊谦德亚寺举行坐床仪式。1958年与第十六世噶玛巴一同前往锡金,在锡金桑寺学习修行数月,同年7月前往加德满都史瓦杨布的噶玛寺院传法收徒7年。

尼泊尔加德满都博达纳佛塔周围的德亚寺创建于1966年,1982年扩建。1984年第七世达桑仁波切应海外信徒的邀请,赴泰国、新加坡、澳大利亚、马来西亚和香港等国家和地区进行传法活动。1992年4月2日在香港圆寂。

德亚寺作为最早在加德满都博达纳佛塔周围修建的噶举派寺院之一,对藏传佛教在加德满都盆地的传播起到了很大的作用。尼泊尔德亚寺现任堪布是宁乡人,僧人大部分都是宁乡、夏尔巴、瑶目和多波等藏裔族群人,因此在尼泊尔喜马拉雅南麓传播藏传佛教方面起到不可估量的作用。

04噶宁寺

噶宁寺属于噶玛派和宁玛派的混合寺院,1976年乌金仁波切在保达纳什佛塔周围建立。其母寺在中国玉树囊谦和西藏那曲地区。最初修建该寺时博达纳佛塔周围的达芒族信徒捐献建寺土地,帕坦和巴布达等地的达芒族和夏尔巴族等藏裔族群信徒举行捐资捐物并承担义务劳动。此外还得到附近其它藏传佛教寺院僧人的帮助。寺院最初只有8到9位僧人,僧源主要来自中国西藏、不丹、锡金和尼泊尔喜马拉雅南麓。现有450多位僧人,多来自喜马拉雅南麓的藏裔族群。

噶宁寺在加德满都郊区村镇有8座子寺,都是达芒僧人所建,因与乌金仁波切有师徒关系,故成为噶宁寺的子寺。另外,噶宁寺属寺中有200多位尼僧,其中150多位在印度,50多位在尼泊尔南捷寺。

该寺院在欧美和新加坡等东南亚等地区设有道场,弘扬佛法。另外,上述国家的信徒对寺院和僧人进行经济资助。现寺院有学前班至八年级的学僧200多位,每位学僧每星期得到50尼币(人民币8元多)的零花钱。

噶宁寺有一所针对外国人的佛教学习中心,建立于1996年,该中心与加德满都大学联合培养国外留学生学习佛法。中心设有大学本科4年制和硕士2年,博士进修班等学制。另外,按学生兴趣可以选择藏语和佛教、英语等专项课程的短期以及长期的课程。现有学生120多位,其中有欧美、日本、中国、东南亚等世界各地的留学生,该校颁发的学位证书在欧美等得到认可。

寺院的主要经济来源为信徒捐献和香火钱,该寺僧人经常到达芒、夏尔巴和尼瓦尔族的家庭做佛事活动。

该寺院最初修建时,受到博达纳佛塔周围以及加德满都的达芒族、夏尔巴、尼瓦尔等信徒的物资捐助和无偿劳动,寺院为了报答信徒大众,所以免费开设日常宗教活动以及禅修课程。

噶宁寺的现任寺主为秋吉宁玛仁波切,母寺在中国西藏的那曲,乌金仁波切的母寺在青海玉树囊谦县,姆吉仁波切的母寺在中国四川德格县。该寺院与藏区母寺之间在宗教仪式的传承方面相互交流,频繁来往。据悉,过去中国藏区母寺的僧人常到该寺院学习佛法,但近几年越来越少。该寺院主要与青海玉树囊谦和西藏那曲寺院频繁联系,与其他寺院很少来往。现在与中国藏区母寺之间的来往,主要替母寺购买尼泊尔的鎏金铜佛像等宗教用品。另外,该寺院活佛对母寺僧人进行灌顶和佛法传承的帮助。此前应藏区母寺僧人和信徒的恳求,乌金仁波切曾赴那曲等藏区参加母寺重建落成典礼,并举行开光和灌顶仪式。

乌金仁波切于1920年坐于中国青海玉树囊谦县,1956年赴锡金,然后到尼泊尔朝圣。最初居住在加德满都谷地山上的那吉贡巴②,1976年修建噶宁寺。1980年代开始到欧美和东南亚国家传法。传法包括德国、比利时、法国、瑞士、丹麦、荷兰、英国、新加坡、马来西亚及香港等国家和地区。乌金仁波切也是第一位将藏传佛教传至马来西亚的上师。其一生在加德满都谷地建立和重修许多寺庙,创办了褥圣地阿修罗岩穴寺院和闭关中心等六所僧院和闭关中心,受他指导的僧尼超过三百人。乌金仁波切有六位儿子,其中大儿子秋吉宁玛仁波切和姆确仁波切居住在该寺。秋吉宁玛仁波切担任该寺院的主持,1996年2月13日在加德满都那吉贡巴圆寂。

寺主秋吉宁玛仁波切于1951年生于中国西藏,是乌金仁波切的长子。13岁进入锡金的隆德寺学习,追随众多噶举派及宁玛派的上师修学。20岁前,获得堪布学位。1974年离开锡金隆德寺,与父亲乌金仁波切一同前往尼泊尔,修建噶宁寺。1976年噶宁寺修建完成后,担任主持职位。20世纪80年代与父亲乌金仁波切展开世界弘法之旅,走遍欧洲、美国、东南亚等地。

起初,创古寺的创古仁波切和协庆寺的顶果钦哲仁波切也居住在该寺。后来得到信徒和噶宁寺的帮助,建立了各自的创古寺和协庆寺。当时,噶宁寺不仅对活佛和格西借宿和帮助,对普通僧人也得到短则2至3月和多则2到3年的生活和借宿的帮助。该寺院的社会服务有:1.针对外国人开授佛教课程。2.达芒族等广大信徒开设日常宗教活动课程及禅修课程。3.迎合广大宗教信徒意愿,为他们举行宗教仪式。

05协庆寺

协庆寺是藏传佛教宁玛派寺院,1980年由顶果钦哲仁波切在佛塔周围修建。协庆寺修建时受到不丹王室以及不丹、尼泊尔和欧美等地的广大信众,尤其仁波切夫人等的资助而修建。当时,修莲寺院的画师和工匠是不丹人,修建所用的木材也从不丹运输。最初,修建该寺院时藏族僧人比较少,主要仍是达芒、夏尔巴、姆耿巴、瑶目等喜马拉雅南麓藏裔族群的僧人。现僧人有400多位。其属寺有不丹国吾尖却宗寺(尼姑寺),不丹国吾尖却宗寺原本是一座乡村寺院,该寺院寺主把寺院供养于顶果钦哲仁波切,由仁波切的扩建,现在不丹尼僧200多位。此外,还有印度的金刚座协庆寺、巴卓协庆寺和法国佐登协庆寺等。如今,协庆寺有很多不丹僧人学习深造,这主要是顶果钦哲仁波切与不丹国以及不丹王室有密切关系原因。顶果钦哲仁波切(1910-1991)生于中国四川德格县。1950年代顶果钦哲仁波切从中国藏区来到不丹国,成为不丹国王的帝师。在印度生活多年,最后在尼泊尔噶宁寺传授佛法。1980年修建完成协庆寺。1980年代开始赴欧美各国弘扬佛法,1985年顶果仁波切返回中国藏区对母寺进行了重建和灌顶仪式,另外设立扎仓和显宗学院。1988年第二次返回中国藏区,对母寺进行重建和灌顶仪式。该寺院寺主是协庆然坚巴仁波切。1990年第三次回到中国,对桑耶寺等进行了维修。

该寺院母寺是中国四川德格县协庆寺。与母寺之间在传承宗教仪式和学习制度等方面右较多交往,过去,母寺为了传承宗教仪式和法舞会派僧人到该寺院学习。但如今各自寺院设有显密宗学院,所以互派学僧比较少。另外,母寺僧人到尼泊尔和印度朝圣的较多,协庆寺对母寺僧人提供食住。

现寺院有学校、扎仓、工艺学校、显宗学院等部门。寺院学校设有八年级制学习制度。学校最初主要以藏文和藏传佛教为授课内容。近几年尼泊尔颁布各族群有学习和传承各自语言以及传统文化权利的法令,所以政府承认寺院学校的教育。寺院学校开设尼泊尔语、英语、数学、社会文化等公立学校的课程。如今从寺院学校中毕业后,按照自己的意愿可以报考公立学校,也可以进入寺院显宗学院继续深造。现寺院学校有200多位幼僧。另外,寺院学校教材和授课语言除使用尼泊尔语和英语外,社会文化和数学等课程用藏语文讲授。目前寺院正在准备设立12年级教学制度。

喜马拉雅南麓藏裔族群地区的寺院与村落有供施的“拉德”关系。但加德满都盆地的寺院没有与村落和社区形成相对稳定的供施关系。协庆寺的主要经济来源是供奉钱和海外道场以及基金会的捐助。基金会每年对学校的每位学僧捐赠240美元,用于生活补助。海外道场和基金会通过网络宣传后,收到欧美和新加坡,马来西亚,中国香港等广大信徒的捐助。另外,寺院通过网络收到世界各地广大信众的委托祈愿以及供奉钱。

每年附属寺院的管理者聚集该寺院讨论和结算一年的财务收支,及制定年度计划。每三年选举换届属寺的管理者和财务会计等职员。

06创古寺院

创古寺是属于藏传佛教噶举派寺院,创建者是创古仁波切。创古仁颇切于1933年11月出生于中国康区,1959年创古仁波切经锡金赴印度,生活多年。经僧人和广大信徒的意愿奔赴尼泊尔传法,1976年居住在噶宁寺传授佛法。1982年受到博达纳佛塔周围广大信徒的捐献土地和经济资助,建立博达纳佛塔周围的创古寺。该寺院与尼泊尔南摩布达、印度的金刚座、鹿野苑等的属寺之间有兄弟寺院关系。博达纳周围的创古寺是创古仁波切最初在海外建立的第一座寺院,且得到尼泊尔政府的许可,因此该寺院作为海外创古寺院的母寺及其总的管理者,联系各国创古寺以及广大信徒。在经济收支、管理员的换届,寺院堪布和学校老师的派遣等方面发挥着母寺的职能。其子寺中印度鹿野苑寺院设有显宗学院,史瓦扬布有尼姑寺院,蓝毗尼寺院设有显宗,八达波设有禅修院。寺院最初建筑规模以及僧人数量特别少,后逐渐成为尼泊尔藏传佛教寺院中僧人及属寺最多的寺院之一。现有比丘800多位,比丘尼300多位。寺院的管理者等职员每两年轮流调换。另外,创古寺在美国有一所分会道场,加拿大在分会道场的基础上修建了一座属寺。

该寺院母寺是中国青海玉树结古镇的创古寺,与母寺之间保持频繁来往。由于藏区母寺与子寺的寺主均是创古仁波切,所以与母寺之间在学习佛法和传承密宗仪式方面有紧密联系,时常互派学僧学习佛法。应藏区母寺僧人及信徒的祈请,2014年创古仁波切赴青海玉树母寺参加并主持寺院重修开光仪式。

从前很多藏区母寺僧人到该寺院学习深造,该寺院对母寺僧人提供住宿以及介绍可以深造的寺院,这些僧人一般情况下都会拿到堪布学位后返回本寺并担任教师。其中有一位堪布回母寺后仿照尼泊尔分寺的学习制度,在母寺设立了完整的协扎(密宗学院)学习制度,教材学习年限以及规章制度等方面两寺基本一致。该寺院的僧人曾经赴青海玉树母寺学习创古寺的法舞和宗教仪式。创古寺的神舞称之为“创古长寿神舞”,具有其独特的一面。每年藏历新年在南摩布达创古寺表演。该寺院的协扎设立在尼泊尔和印度的鹿野苑,协扎的学僧夏秋季半年时间在尼泊尔的南摩布达创古寺学习,冬春季半年在印度鹿野苑学习。

该寺院喜马拉雅南麓和藏人等任何族群人们可以出家或学习深造。很多喜马拉雅南麓的达芒和夏尔巴等藏裔族群的小孩从7、8岁开始在该寺院出家学习佛法,现在已成为寺院管理者和堪布的僧人特别多。

创古仁波切建立了一所寺院学校,现已过30年左右。目前学生有600多位,其中僧人50多位,尼僧50多位,俗人500多位。设有十年级学习制度,并免费授课。十年制年级的学习结束后,按照孩子和父母的意愿,考入尼泊尔公立高中和大学,学习优秀的学僧可以进入寺院的高校。

寺院僧人自发组织喜马拉雅文化保护和传承等组织,这些组织在喜马拉雅南麓传播藏传佛教文化等方面起到一定的推动作用。寺院学校注重对喜马拉雅南麓藏裔族群僧人的知识教育,这对喜码拉雅文化的保护发展和传播起到很大的作用。

寺院的主要经济来源是创古仁波切学徒的捐赠、香火钱、燃灯费等。寺院没有指定具有供施关系的村落和社区,香火以及供奉钱主要来自加德满都,喜马拉雅南麓的藏裔族群,甚至是欧美等广大信徒捐献。另外,寺院有宾馆,其营业收入用于宾馆日常开支外,作为寺院的一种经济来源。

三、中尼藏传佛教寺院之间互动

藏传佛教寺院注重母寺和子寺在传承教义和宗教仪轨等方面一脉相承的关系,中尼藏传佛教寺院也有母寺和子寺关系,因此在传承教义和宗教仪轨方面具有密切关系。由于两国的寺院所处社会环境不同,在教育系统和寺院组织等方面出现差异。但两国的寺院之间存在一定的互动,互动内容体现以下几个方面:

(一)协助重建母寺

上述在博达纳佛塔周围藏传佛教寺院的活佛对母寺重建和对僧众进行灌顶受戒方面两地交流颇为丰富。例如,噶举派德亚寺的达桑仁波切前后两次来到中国,对母寺进行重建和僧人灌顶讲经,以及举行母寺活佛转世灵童的受戒和坐床仪式。

噶宁寺的寺主秋吉宁玛仁波切由于中国母寺僧人和信徒的恳求,乌金仁波切赴那曲等藏区对母寺重建落成典礼举行开光和灌顶仪式。协庆寺的顶果钦哲仁波切三次回到中国藏区,对母寺进行了重建和僧人灌顶讲经,设立扎仓和显宗学院外,对中国藏区最有名的寺院桑耶寺等进行了维修。创古寺的创古仁波切2014年赴青海玉树母寺举行寺院重修开光仪式。总之,尼泊尔藏传佛教寺院对藏区母寺的重建等方面起到一定的作用。

(二)相互借鉴寺院教育方

创古寺与中国青海玉树结古镇的母寺之间具有频繁来往。在学习佛法和传承宗教仪式方面有紧密联系,时常互派学僧学习佛法。例如;从前很多中国藏区母寺僧人到该寺院学习深造,有些僧人拿到堪布学位现已回母寺担任教师。其中一位堪布回母寺后仿照该寺院的学习制度,在母寺设立了完整的协扎学习制度。教材和学习年限,以及规章制度等方面与尼泊尔创古寺基本一致。

从前中国藏区母寺僧人赴尼泊尔和印度学习深造的较多,当时尼泊尔藏传佛教寺院对母寺僧人提供住宿以及介绍学习深造的寺院,对母寺僧人顺利完成学业提供了有力的支持,这些僧人学业完成后仍然选择回母寺执教。

(三)互派学僧学习宗教仪轨

由于尼泊尔和印度等海外国家建立了很多藏传佛教寺院,所以在教育体系和教义的传承方面既具有系统性又具国际化特色,而中国藏区母寺在传承宗教仪式方面具有独一无二的权威性。所以中尼藏传佛教寺院为了完善宗教教义和仪式的传承性以及发展的国际化趋向,互派学僧在各自寺院学习深造。例如,噶宁寺与中国藏区母寺之间宗教仪式的传承和学习佛法,灌顶方面具有频繁来往。从前从母寺到尼泊尔子寺学习佛法的僧人较多,近几年由于各种原因越来越少。另外,尼泊尔子寺活佛对母寺僧人也举行权威的灌顶并讲经佛法。

尼泊尔创古寺的僧人曾经赴母寺学习神舞和宗教仪式。创古寺的神舞称之为“创古长寿神舞”具有其独特的一面。每年藏历新年在尼泊尔南摩布达寺院表演。

(四)宗教器物交流的中介作用

在藏传佛教寺院所供奉的佛像等宗教器物中尼泊尔的鎏金铜佛像,以及所生产的宗教器物不仅在工艺和材质等方面享誉全球,而且因产自于佛祖的诞生地而具有某种神圣性,所以,在中国藏区寺院和家庭以拥有尼泊尔的鎏金铜佛像而自豪。因此,尼泊尔博达纳佛塔周围的创古寺、协庆寺和德亚寺就肩负着替藏区母寺购买尼泊尔的鎏金铜佛像宗教用品的重要职责,宗教器物交流中起到重要的中介作用。

四、传播与逆传播

传播论学派的拉策尔提出“人类不是静止的动物。即人类总是尽力向不受自然约束的一切地方扩散。民族及文化在迁徙时相互接触,相互影响;其相互影响的程度,往往出乎我们的意料。文化特质只有一个起源,其他支流都是由传播而来”[4]的观点。其观点被学界广泛认可和传播,但笔者认为传播论学派虽提出文化从一个中心向外传播现象外,但没有提出文化的逆传播现象。在笔者调查尼泊尔藏传佛教寺院的建立历史以及中尼佛教文化交流过程中发现,佛教文化不仅向外传播,而且还存在逆传播现象。

从中尼和中印佛教交流历史中可以发现,尼泊尔加德满都盆地在地缘上起到了重要的作用。比如地理位置上加德满都盆地是印度和西藏之间进行贸易的中间地带,居住在高原的藏族人,很难适应印度的炎热气候,为了适应气候,很多西藏人先居住在加德满都,然后前往印度。曾有很多西藏高僧停留尼泊尔加德满都盆地期间与当地高僧交流,学习佛法。日本学者田中公明在《尼泊尔佛教》书中指出:大译师玛尔巴赴印度学习佛法时,在尼泊尔停留期间,由当地密教修行者帕旦瓦兄弟的介绍,由此,赴印度拜纳若巴为师学习佛法。热大译师在尼泊尔师从帕坦的密教行者巴若学习佛法,经上师介绍在印度和尼泊尔学习佛法7年左右。

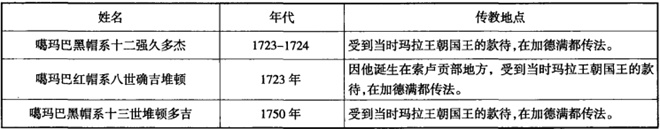

公元十四、十五世纪以前,西藏的很多高僧到尼泊尔学习密教等佛法,这之后,尼泊尔的佛教开始衰退,从西藏到尼泊尔朝圣的藏族高僧开始在加德满都传播佛教。早期对加德满都盆地传播藏传佛教的高僧有如下几位:

(笔者根据田中公明和吉崎一美的《尼泊尔佛教》整理)

另外,西藏的很多高僧和修行者在木斯塘、多波和索卢贡布等喜马拉雅南麓的藏裔族群中弘扬藏传佛教。这对1950-1960年代加德满都盆地修建寺院和弘扬藏传佛教起到了很大的作用。

因此,笔者提出逆传播的概念,定义如下:逆传播指一种文化、宗教仪式或工艺技术等从一个地方产生后,向外部传播。随后,这些文化、宗教仪式以及工艺技术受到外部因素的影响,相应发生变迁,逆向传播到原生地。

总之,公元十四、十五世纪以前藏族学僧在尼泊尔学习佛教以及之后在加德满都的传播藏传佛教,20世纪50年代开始在博达纳佛塔周围修建上述藏传佛教寺院等可以看做是中国藏地藏传佛教对尼泊尔的逆传播。

五、结语

十四、十五世纪以前尼泊尔作为佛教传播西藏的中间地带起到了很重要的作用。比如,西藏留学僧在尼泊尔学习,密教教义的传播等。这之后,西藏高僧对喜马拉雅南麓和加德满都的传法,尤其,20世纪50年代开始,在加德满都建立大量的藏传佛教寺院的建立,对藏传佛教在尼泊尔以及亚洲,乃至欧美的传播起到了推动作用。

20世纪50年代在加德满都的博达纳和史瓦扬布佛塔为中心,修建了很多藏传佛教寺院,逐渐也形成了藏裔族群社区。寺院的修建对藏传佛教和藏文化在尼泊尔的传播产生了极大的影响。尤其替代了原有藏区与喜马拉雅山地藏裔族群之间文化交流的模式。另外,上述加德满都盆地藏传佛教寺院与母寺之间不同时代有不同的互动模式,尤其在教义和宗教仪式的传承方面具有一脉相承的关系以及互补的现象。总之,这些寺院对中尼佛教文化的交流和文化传播方面起着重要作用。

参考文献:

[2][日]河口慧海,著,孙沈清,译.西藏秘行[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社.2000:22.

[3][尼泊尔]普利玛·库玛瑞·潘特,香克尔·塔帕主编.周晓微,译.佛教——尼泊尔与中国的文化联系[M].北京:宗教文化出版社,2015:163.

[4]黄淑龚,佩华,著.文化人类学理论方法研究[M].广州:广东高等教育出版社,2013:58.

[5]田中公明,吉崎一美,著.尼泊尔佛教[M].东京:春秋社,1998:30-34.

注 释:

①这是日本藏学研究者别所裕介基于Rajal( 2009:209)的资料,整理的加德满都盆地藏传佛教寺院数量变迁的一张列表。

②据访谈了解:南捷尼姑寺院修建的比较早,原寺主(尼泊尔僧人)把尼姑寺院供养于乌金仁波切。因为尼泊尔有达芒族和夏尔巴族等藏裔族群僧人赴西藏学习的传统,所以乌金仁波切和该尼姑寺院的寺主之间从前就有师徒关系。

作者简介:尕藏杰,青海民族大学民族学与社会学学院副教授,博士。研究方向:藏区社会变迁、海外藏学、喜马拉雅区域藏裔族群。

原刊于青海民族大学学报,2019年4月第2期