摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:藏族电影在不同历史阶段以多元叙事机制展现国家意识形态,以时代影像记录藏民族发展与变革,经历了 1949 年中华人民共和国成立到 1979 年改革开放前政治话语下的“他者”叙事与主流意识形态构建、改革开放后叙事者的转型与藏文化多元表达、藏族电影原生态叙事转向与藏文化的“新”阐释三个主要阶段,而叙事机制和文化表达与这一时期的“叙事者”联系紧密。本文基于叙事机制视角对当代藏族电影梳理与分析,揭示“叙事者”与民族文化视听表达之间的内在联系,同时阐释民族电影特有的叙事模式。

关键词:藏族电影; 文化视点变迁; 叙事者; 原生态叙事; “大影像师”

基金项目:国家社科基金一般项目“藏羌彝走廊多民族创世神话的流变与传播研究”( 项目编号: 20CZW058) 阶段性成果。

电影是民族艺术、民族文化表达和传播的重要符码,是文化自觉的内容之一,同时也是中华民族“多元一体”格局中“多元”的文化组成部分。有关少数民族电影的概念,学术界有按照文化、作者、题材三原则进行划分的观点,但如此一来,“不仅 20 世纪‘十七年’没有少数民族电影,新时期没有少数民族电影,就是新世纪真正意义上的少数民族电影也没有几部,少数民族电影研究几乎成了一种不可能,因为失去了研究对象”[1],将许多优秀的以表达少数民族文化为主要内容的电影排除在外了,因此“不管导演和演员的民族身份如何,少数民族电影本能地包含着‘少数民族题材电影’和‘少数民族作者电影’”[2]。我国有关藏族、藏地的影像记录最早可以追溯到20世纪30年代,由月明影片公司拍摄于1935年的《神秘的西藏》和《黄专使奉令入藏致祭达赖喇嘛》,这两部最早的藏族电影是较为简单的影像和事件记录,而真正的藏族电影是在1949年后才发轫。

藏族生存于自然环境恶劣的青藏高原,在与自然相处、斗争的历史进程中形成了深厚、独特且神秘的民族文化,集宗教性、民族性、传奇性、空间性等多种内涵于一体的藏文化蕴含了丰富的电影叙事因子。20世纪初的边疆危机使这一区域引起国人关注和重视,藏族及藏文化进入内地民众视野,各领域学者及创作者以不同视角对其进行研究和观照,但这一时期的藏族电影少之又少,主要原因是对少数民族地区和文化的忽视及不予关注。此外,文学艺术作品是基于时代语境的创作,是以叙事等多种方式对时代的记录和表现。随着中华人民共和国成立及时代的发展和进步,藏族电影的叙事机制和文化表达亦不断发生变革,叙事者由改革开放前以意识形态为主的国家话语到改革开放后的随之转型,再到网络时代基于“大影像师”概念的多元化,文化表达亦随之复归藏文化本体,并逐渐被认同和产生全新内容,新世纪藏族电影在网络、商业等时代环境中虽呈现“叫好不叫座”的局面,但众多叙事主体依旧在不断寻找藏族电影的叙事和文化表达方式。

一、政治话语下的“他者”叙事与主流意识形态构建(1949—1979年)

电影创作必须以一定的历史语境为基础,换言之,意识形态决定电影创作内容的取向。“不论它的商业动机和美学要求是什么,电影的主要魅力和文化功能基本上是属于意识形态的,电影实际上在协助公众去界定那迅速演变的社会现实并找到它的意义”[3]。毛泽东在1942年延安文艺座谈会上就指出了文艺作品的政治属性,且文艺作品的政治标准高居首位; 1949年中华人民共和国成立,延续了对电影的这一指导思想并成立电影局对其进行国家规划。这一时期的中国电影与旧时代完全割裂,是一种意识形态的单一输出,相较于旧社会以一定的市场机制为导向的电影产品,中国电影无须考虑市场与票房,是对新中国形象的塑造和对国家意识形态的强力表达,少数民族电影亦不例外。无论是电影创作者还是受众,都受尽旧社会的苦难,创作者通过对影像符码进行这一时期的叙事机制编码,以表达对新中国的高度赞颂和热爱。至改革开放前后,政治话语、主流意识形态对电影的指导都占据主要角色,“十七年”时期的藏族电影亦在构建国家主流意识形态和特殊的政治话语环境中承担着“他者”叙事的主要功能,为藏族文化和国家主流文化之间的沟通搭建了桥梁; “文革”时期的藏族电影十分稀少,且延续了“十七年”的叙事机制。因此,这一时期的藏族电影是以藏族地区为背景推动故事发展的外在表现,政治“他者”叙事才是电影表达的主要内容和目的。

( 一) 藏族电影叙事中的“他者”身份以及被动叙事

中华人民共和国成立之初,国家稳定和民族团结成为国家首要面对的问题,在主流意识形态视角之下,政治话语“他者”成为文艺作品的主要叙事推力。首先,“十七年”时期主要的藏族电影导演均为汉族人,藏族元素作为视觉表达的外在充当叙事情节的表层动力,承载对叙事空间的渲染、人物形象的烘托等功能,政治话语才是隐藏在叙事表象之下的真正“他者”。影片中藏族元素或藏族题材主要通过对叙事空间的营造和叙事人物的塑造而体现,是基于“他者”的被动叙事。换言之,这一时期的藏族电影主要是对政治话语的凸显,辅之以藏族元素,让故事情节和人物命运按照“他者”所设定的叙事框架发展。其次,这一时期藏族电影的叙事模式与其他中国电影一样,皆延续了“国防电影”①的叙事风格,亦可以被看作是以藏族地区、藏族元素为叙事空间的“红色经典电影”。如《金银滩》以藏族两个部落争夺草场为叙事矛盾,在政府的帮助下解决矛盾为最终落脚点,展现了全新的中国政府在藏族地区的形象,维护了国家稳定和民族团结。影片将藏族部落之间的矛盾作为叙事镜像,而在背后隐匿的政治“话语”才是叙事“他者”的存在。

( 二) 藏族电影参与主流意识形态构建以及藏文化的显性表达

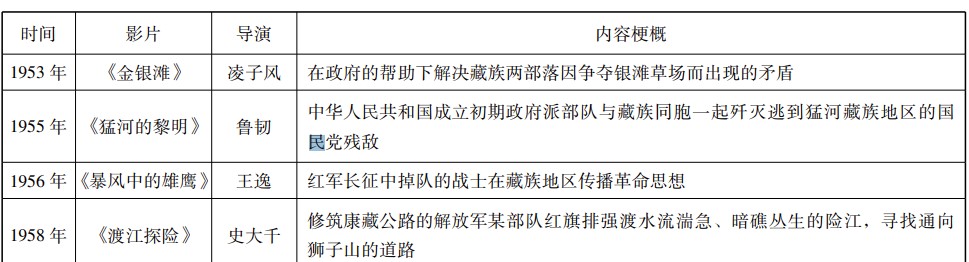

藏族聚居区地处我国边疆,全新的社会制度由内地传至边疆并深入人心需要一定的时间和过程。历经旧社会到新中国转变的电影创作者怀着对新中国的感激之情,以藏族元素为叙事基础进行十分严谨的电影创作,既表达了对新中国的热爱,也在藏族人民心中树立了新中国的形象,同时也表达和传播了藏文化。这一时期的藏族电影承担着两方面的主要任务: 一则进一步沟通汉藏关系,二则在藏族人民心中塑造国家、政府形象,加强民族团结和国家稳定。由此观之,这一时期的藏族电影并非以藏文化为叙事核心,且抛弃了藏文化本体的影像表达和遗失了对藏文化的呈现,而是积极参与到国家主流意识形的构建当中。1979 年之前的藏族电影导演均为汉族人,且影片叙事机制大同小异,如表 1。

表一

中华人民共和国成立后,各族人民反抗旧势力、资产阶级和封建势力的压迫翻身做了主人,成为国家与各民族共同的期望与诉求,因此,“十七年”时期藏族电影作为主流意识形态在民族地区国家形象的图像符码、叙事机制均围绕主流意识形态进行构建,内容大都以传播革命思想、解放军解救藏族同胞、政府解决藏地矛盾、藏地建设等为主,在藏族地区不断重塑国家形象。而藏文化表达在这一时期的藏族电影仅体现为叙事空间,且仅起到对主流意识形态的承载功能。换言之,其叙事空间与叙事机制之间的联系并不具有必要性和因果性。

1966年至1976年是我国特殊的10年,任何形式的艺术创作均停滞不前,藏族电影亦如是。“文革”结束至1979年,藏族电影进入复苏阶段,但作品延续了“十七年”时期的叙事机制。《奥金玛》《冰山雪莲》《雪山泪》《丫丫》四部藏族电影在叙事空间均为藏族区域的基础之上,故事的“明现叙述者”①均为藏族人物,以藏族人物为主要角色进行故事视觉化叙述,藏文化表达更为显性,如藏区的物质民俗和传统的社会、精神民俗等内容。虽然电影的“暗隐叙述者”②依旧以主流意识形态构建为首要,但随着改革开放政策的确立与实施,初步建构了藏族电影叙事策略,为叙事者转向打下语境基础,引导藏族电影进一步发展。

二、叙事者的变革与藏文化多元表达(1980—2004年)

随着改革开放步伐的加快,藏族电影的创作亦随时代变迁而“开放”和多元,且在一定程度上弱化了主流意识形态的叙事核心,记录时代发展、展现民族文化成为这一时期藏族电影表达的主要内容,基于“元叙事”①与“次叙事”②之下的初级与次级叙事者皆发生了变迁,如汉族藏族导演均有之、故事主角囊括藏族地区不同民族等,从而引发藏族电影叙事和表达的转向。此外,1980年之后的藏族电影进行大胆的叙事创新,其中对藏文化的表达由桎梏转为解禁,逐渐复归并得到受众的接受与认同,且不断尝试对多元化叙事和不同题材的观照。

(一) 电影叙事者转向

在摄影机诞生之日起就已经产生了将电影用于故事讲述的念头,保罗和威尔斯的专利证书中就已经提到“用放映的活动画面讲述故事”[4]。随着电影艺术的不断发展,电影叙事日趋复杂和完善。任何叙事都存在叙述者,或内隐,或外显,电影叙事包含从元叙事到次叙事两部分,叙事者囊括初级和次级叙事者,即热奈特所阐述的故事外和故事内叙事者,两者共同作用,掌控电影的符号编码和文化表达。

第一,文化语境变迁带动初级叙事者变革。美国社会学家乔纳森·H. 特纳认为: “社会现实在三个水平上展开: 1.人际互动的微观水平;2.社团和范畴单元的中观水平; 3.体制领域、分层系统、国家、国家系统等构成的宏观水平。”[5]换言之,特纳将社会认识区分为微观(人际互动) 、中观(社会组织) 和宏观 国家系统) 三个层次,电影属于作为社会认识内容中图像的一个领域,“同时立足象征实践的维度来审视图像的意义机制,那么互文语境、情景语境和文化语境则分别对应特纳关于社会现实认识的三个分析层次”[6]103。其中与国家系统对应的文化语境在改革开放后发生了变化。20 世纪 80 年代初期,中国社会基本抚平了“文革”带来的创伤,同时面对改革开放未知的探索、本土文化与外来文化的沟通和交流,以及深入挖掘我国本土文化资源成为发展关键,主流意识形态对文化创作的影响逐渐降低。“语境本身是被建构的产物,因此视觉话语生产的基本思路就是实现图像符号与特定语境的结合,从而赋予图像释义活动一定的框架和规则。”[6]102换言之,影视视听符码与所处时代的文化语境相辅相成,文化语境形成了影视创作的思维范式; 反之,影视作品是记录时代的图像符码。作为以视听符码为叙事表达的艺术形式,电影是基于一定的文化语境、立场和视角以视听语言叙事,那么“第一说话者或暗隐叙述者都是以画面和声音‘说’电影的人”[7]62。首先,这一时期的电影导演虽然汉族占多数,但导演群体中已出现藏族,如《松赞干布》(1988) 导演普布次仁,藏族导演对于本民族文化更为熟悉,能够基于当下的文化语境将藏族文化表达得更为透彻。其次,全新文化语境对电影创作的影响,其中包含两个层面,即对少数民族的人文关怀和对藏族文化的深化表达。《神奇的绿宝石》(1983) 根据藏族民间神话所改编、《女活佛》(1986) 真实记录了藏传佛教的宗教文化与宗教仪式、《盗马贼》(1986) 讲述了藏族男子罗尔布挣扎于现实窘迫的生活与信仰的矛盾之间的故事……从不同视角探索并融合了藏文化。《卓瓦桑姆》(1984) 讲述了正义战胜邪恶的藏族民间故事、《无情的情人》(1986) 讲述了藏族姑娘的悲剧爱情、《红河谷》(1996) 讲述了汉藏儿女生死相依的爱情与并肩抗日的传奇、《我的格桑梅朵》(2001) 以进藏部队为背景描绘了一段美好的爱情……为不同题材、类型的藏族电影注入了“以人为本”思想。最后,主流话语语境的隐性把控,思想的解放带来影视创作的更加自由,但主流文化仍居强势地位,《第三女神》(1982) 以藏族登山队员为国争光、永攀高峰的事件为原型进行创作,在 20 世纪 80 年代是十分新颖的题材,导演刘永和在开放的艺术空间以多元的视听手法表达了新时代的拼搏精神和对新生活的憧憬,同时为藏族电影从题材和文化表达方面提供了全新的尝试。

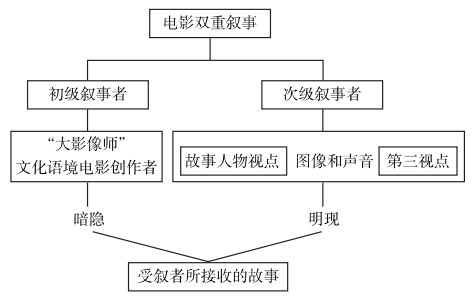

第二,次级叙事者的隐匿、多视点讲述。“在书写叙事的情形下,第二叙述者的次叙事一般由第一叙述者使用的同一符号载体来转述,即词语的语言”[7]64。语言是文本叙事的载体,也是文本次级叙述者,基于“大影像师”视角,“一部影片里出场的所有叙述者其实只是一些代理叙述者,一些第二叙述者”[7]64。“第二叙述者”即进行次叙述①的次级叙事者。基于电影特有的视听叙事特性、观看方式所营造的感知空间和电影叙事者所构建的叙事框架,受众沉浸于次级叙事者的叙述,对故事世界的信息接收和掌握聚焦于对故事人物的感知。根据热奈特对文学文本的叙述解构,提出叙述聚焦的概念以区分“谁看”和“谁说”。“聚焦”是指“描绘叙事情境和事件的特定角度,反映这些情境和事件的感性和观念立场”[8]174-175。叙事中的聚焦又可以区分为外部和内部,“外部聚焦近似于叙述,其聚焦者通常便是叙述者。内部聚焦的含义是指存在于故事内部,聚焦者通常是故事中的某一个或某几个人物”[8]175。简言之,故事人物视点的叙事属内部聚焦,第三者视点的叙事属外部聚焦。观众可以通过电影人物视点镜头获取故事信息,亦可以通过非视点镜头“观看”叙事,均属次级叙事者范畴,充分表现了电影的双重叙事(如图 1 电影双重叙事关系图示) 。无论人物视点还是第三视点,藏族电影在叙述故事的同时,也表现了藏族文化的外延和内涵。受叙者通过电影次级叙事者接收藏族文化的多个层面,如藏族民俗、藏族历史及汉藏民族之间的交流等。在《神奇的绿宝石》开片以朴实的第三视点全面展示了藏族传统的服饰藏袍、佩饰和碉楼住所,以及部分祈福仪式; 《盗马贼》以第三视点展示了大量的宗教仪式场景以及藏族民众的生活空间等集合大量藏族符号的文化景观; 《可可西里》以记者视点讲述了藏族巡山队与盗猎分子的顽强搏斗、抗争,透过身体符号理解其精神世界。这一时期的藏族电影真实的次级叙事讲述故事,舍弃了花哨、夸张、夺人眼球的图像、镜头语言,受叙者反而能聚焦于故事本体,让受叙者身临其境,在图像和声音所营造的视听世界深刻感受蕴含丰富藏族文化的故事。

图 1 电影双重叙事关系

图 1 电影双重叙事关系

(二) 不同文化的探索性表达与影像在文化语境中的阐释

时代变革引发文化语境转向。随着改革开放进程的不断发展,文化思想由桎梏逐渐解禁并愈加开放,“从20世纪70年代末 80年代中期,电影创作者大都沉浸在‘文革’后的‘伤痕’期,既要对‘创伤’自我抚慰,又要面对改革开放带来的困惑与兴奋”[9]。进入80年代,思想解放、文化解禁已列入改革之列,少数民族电影亦复苏,藏族电影创作的数量逐年增加,且在文化内涵、表达形式、艺术创新等层面有不同程度的探索和突破,藏族文化、藏族精神,以及汉藏文化之间的交流等皆成为尝试性、探索性的表达内容。同时“十七年”时期的创作影响并未完全退去,《第三女神》《彩色的夜》《女活佛》等影片中均能看到主流意识形态的踪影,但相较于前者,电影的故事性、艺术性均足以让观众形成聚焦,政治话语在电影中的表达逐渐减弱,很难察觉主流文化语境在电影中的存在。“十七年”的政治话语模式被隐藏,内涵丰富且多彩的民族文化不断地融入电影,既传播了藏族文化、促进了民族交流,同时也成为记录藏族时代发展的珍贵影像资料。

20世纪90年代我国进入市场经济,1993年发布的《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》是电影体制改革的标志性转折点。一改往日统购包销、衣食无忧的局面,同时进入市场、降低集中管控,商业文化语境的确立让电影产业更为多元。罗兰·巴特所提出的视觉符号系统中的“神话”是“‘一种无止境的涌出、流失,或许是蒸发,简而言之,是一种可觉察的缺席’,其功能是掏空文本的写实性和现实性,从而在文化与政治层面赋予图像一定的象征意义”[10]。而影视所营造的“神话”是通过视听语言系统得以表现,所建构的图像与声音系统反映着特定语境下的民族和社会意识形态。这一时期第五代导演登上历史舞台,开启了我国电影新浪潮的序幕。藏族电影除了在一定程度上仍继承“十七年”时期的政治文化语境叙事外,进一步探索民族文化、民族情感和民族心理叙事,并阐释具有宏大历史意义的文化内涵。《盗马贼》探讨了生存与信仰之间的矛盾,影像运用摆脱了平视、推拉等“旧式”的电影视听语法,极具现代意义,而且影像表达结合了“意”与“象”,使影像既激活了受众的情感反应,同时也达到了文化隐喻目的,如罗尔布因生存而偷盗,但又将所盗之大部分物品捐赠给神灵以赎罪。天葬台的影像既阐释了藏族的天葬文化,同时以第三视点表达了罗尔布对修行来世的渴望,进一步阐释了藏族这一神圣的死亡仪式,与影片结尾天葬台影像形成呼应,一系列镜头的组合隐喻罗尔布的命运归宿,也是对藏族生存与信仰、人性与神性的深入讨论。市场化的要求促进了电影语言的进步,藏族电影亦不断采用全新的视觉和语言叙事增强电影的艺术审美和视觉修辞的文化内涵,从而将叙事和文化表达融为一体。《红河谷》中的旁白作为语言叙事的重要内容,既以第三视点承接叙事的功能,亦引导观众思维,使观众能够在叙事之外存在一定的思考空间,影片中嘎嘎的旁白内容作为叙事,琼斯的旁白则充当思维的导火索,如“我不知道是奶奶的天堂好,还是洋人的天堂好,就像我不知道到底是神创造了我们还是我们创造了神。不知道世界上为什么会有眼泪,不知道我们为什么活在这个世界上……”除此之外,这种强烈的修辞意向激活了对影像叙事认识的情感反应,引发了观众认同; 另外,《红河谷》中借用电影的蒙太奇手法实践了视觉修辞中的隐喻,以此加深电影文化内涵,延长影片在观众心理上的认知时间,如片尾转山片段,阿妈给嘎嘎讲述喜马拉雅女神传说,回归到电影开头,此处的图像与声音所形成的聚合关系阐释了民族希望、民族传承、不会消亡的文化隐喻。文化语境、政治语境的转向为这一时期的藏族电影叙事和影像在修辞领域的阐释营造了较为宽容的空间,为藏族电影的进一步发展提供了广阔平台。(注释略)

原刊于《电影文学》 2022年第10期

作者简介: 坚斌 ,男,甘肃天水人,博士,扬州大学新闻与传媒学院讲师,主要研究方向为视觉传播、民族文化传播; 张翼,男,甘肃兰州人,博士,兰州财经大学商务传媒学院副教授,主要研究方向为新媒体环境下少数民族文化传播。