摘要:藏式象棋,藏语称作“特尔格”(ther ge)或“琼舟宇杰”(khyung vbrug g·yul vgyed)。目前学界对其名实与源流几无专门研究,只有西方学者根据梵藏对音,简单推测藏式象棋源于南亚的棋盘游戏caturaṅga。文章利用丰富的历史文献,结合田野调查,认为西方学者记录的源于梵文的藏式象棋名称chandaraki,可与今安多藏语口语中藏棋的通称之一“久”(vgyig/vgrig)对应。象棋(Chess)这一棋种应该在12-15世纪就已初传藏地,至晚在17-18世纪已通过欧洲伏尔加河流域的卡尔梅克朝圣者传入喜马拉雅北麓,部分蒙古部落的朝圣者与学僧应是在藏传佛教的诸朝圣和学术中心习得象棋,并将它传到各自的家乡。包括藏式象棋在内的藏地棋盘游戏既是潜在的一大文化产业,又是促进各民族间交流交往交融的重要平台。研究旨在呼应当下我国乃至国际社会藏棋运动日益增长的社会需求,为进一步传承和推广这一优秀文化遗产夯实基础。

关键词:藏式象棋;名实;源流;西方考察家;交流交往交融

藏式象棋,今藏语多称作“特尔格”(ther ge)或“琼舟宇杰”(khyung vbrug g·yul vgyed),西方学者将其记为chandaraki。它是今众多藏棋门类中的一种,现多流行于藏北那曲和拉萨一带。近年一些致力于藏棋传播和推广的专业人士与民间棋艺爱好者也将其推广至甘肃、四川、云南乃至北京等地区。笔者自 2003 年起开始从事搜集、整理和“复活”包括各类藏棋在内的藏地传统体育项目和古老游戏①,同时帮助各级地方组织相关项目的申遗和学术研究工作,深感与藏棋的历史与文化研究的严重滞后。本文将题目拟为“初探”,是因目前学界对藏式象棋的名实与源流缺乏系统的梳理和缜密考证,仅有西方学者根据梵藏对音,简单推测藏式象棋源自古印度棋盘游戏caturaṅga。西方学者记录的藏式象棋名称 chandaraki 对应的藏文为何?发音与所指是否已发生变化?象棋又是通过何种媒介与途径传入藏地和涉藏地区?这些问题至今无人解答。本文基于对藏棋相关多语种历史文献的梳理和数十年的深度实地田野调查,对藏式象棋的名与实、源与流作一系统考述。以期对藏棋相关基础性研究有所推进,盼方家批评、探讨。

一、名与实

(一)藏式象棋的几个名称

藏式象棋有多个名称。据我们2017和2019年在那曲和拉萨见到的多位棋手和他们提供的标注有藏文的棋盘的研判,“特尔格”(ཐསྒྲེར་གསྒྲེther ge)一名是今那曲一带普遍对藏式象棋的称呼,该词并非藏语词,藏文文献中查不到此词,任何熟悉蒙古象棋的人会想到它是个蒙古语借词,明显源于蒙古象棋术语棋子“车”(ᠲᠡᠷᠭᠡ terge)。而藏式象棋的另一个名称“琼舟宇杰”(khyung vbrug g·yul vgyed),意为“鹏龙大战”,明显是依据对弈双方棋子“王”的角色(龙和鹏)所作的藏语本土化名称。

西方学者将藏式象棋惯称为chandaraki。荷兰历 史 学 家 安 东 尼·凡 德 林 德(Antonius van derLinde, 1833-1897)在《国际象棋的历史与文献》(Geschichte und Litteratur des Schachspiels)一书中提到,该词最早出现在俄罗斯驻蒙古领事馆秘书帕德林(Padérin)寄出的一封信件中②。此后西方学界均沿用chandaraki指称藏式象棋,但该词却不见于各类藏语文辞书和古今藏文典籍。哈罗德·穆雷(HaroldJames Ruthven Murray, 1868-1955)、劳弗尔(BertholdLaufer, 1874-1934)等均将其列为印度借词(IndianLoan-Words),其词源为梵文चतुरङ्ग(caturaṅga)。

Chandaraki 同梵文 Caturaṅga 高度相似。Catu⁃raṅga 为古印度一种古老的棋盘游戏,被普遍认为是包括今国际象棋(chess)、波斯象棋(shaṭranj)、中国内地象棋、日本将棋(shōgi)、缅甸象棋(sittuyin)等众多象棋变体的共同祖先[2]。其前身被认为是古印度的一种约成于公元前 6-5 世纪的 Aṣṭāpada(अष्टपद)棋 。Caturaṅga 由 catur(意为数字 4)和aṅga(意为“分支”“组成部分”)两部分组成,该词通常指古印度时由象、马、车、兵四兵种组成的军队建制[3],也正对应该棋的四种棋子角色。在约成于公元7世纪的《戒日王传》(हर्षचरित Harṣacarita)中有关于 caturaṅga 棋的最早记载[4]。比较语言学先驱威廉·琼斯(William Jones,1746-1794)认为这种棋约于公元7世纪前后从印度西部传入波斯。梵文caturaṅga在中古波斯语中记为گنرتچ)chatrang),萨珊王朝时期(公元3-7世纪)的中古波斯语短篇散文《巴巴格之子阿尔达希尔事迹记》(Kârnâmag î Ar⁃dashîr î Babagân)中曾提到该词,后衍生出新波斯语گنرتس)satrang)和阿拉伯语جنرطش)shaṭranj)。

虽然西方学者以chandaraki指代藏式象棋,但如前所述,该词不见于经典藏文文献与辞书中。我们调查发现,chandaraki最终音变为了安多藏语口语中藏棋的通称之一“久”(འགྱིགརྨྱི vgyig),以及其他藏语方言中的འགྲ(གརྨྱི vgrig)、འགྲགརྨྱི(ས vgrigs)、、འཇུ(ག vjug)、འཇ(གརྨྱི vjig)等,读“哲”“宙”“基”等音。在米拉日巴(རྗེ་སྒྲེབཙུན་མ་རྨྱིལ་རས་པ rje bt⁃sun mi la ras pa,1040-1123)《道歌》(成书于15世纪)出现了“久”(འགྲགརྨྱི vgrig),其中有词曰:[10][11]ཤསྦྱོ་དང་གསྦྱོར་མ་མདའ་ལ་སསྦྱོགས། ལྷ་མརྨྱིན་འཁྲུག་པ་རྩསྦྱོད་པ་འདྲེ། མརྨྱིག་མངས་འགྲརྨྱིག་དང་རྒྱལ་བློསྦྱོན་སསྦྱོགས། རྒྱལ་རརྨྱིགས་ངན་པའརྨྱི་འཁྲུག་གཞརྨྱི་འདྲེ(། sho dang gor ma mdav lasogs/lha min vkhrug pa rtsod pa vdra/mig mangs vgrigdang rgyal blon sogs/rgyalrigs ngan pavi vkhrug gzhivdra/骰子、投石与箭戏,如同非人在争斗,密芒、宙与嘉伦棋,如武士行军蛮。)

成于 15 世纪的古典藏文文献《印汉藏史集》(རྒྱ ་ བསྦྱོད ་ ཡརྨྱིག ་ ཚ ང rGya bod yig tshang)中还出现了ཁྲ ས(khras)。[12][13] འགྲརྨྱིག(vgrig)、འགྲརྨྱིགས(vgrigs)、འཇུག(vjug)、འཇརྨྱི(ག vjig)等,这些词汇如同西方学者认定的藏式象棋名称chandaraki一样,较少找到早期的藏文文献依据,尤其难以找到古藏文的纪录,且无固定的藏文正字拼写,似非藏语固有词,典籍中仅有零星记载,多活跃于藏语口语中。

从藏语记音和发音音变规律上讲,chandaraki可能首先变为འགྲརྨྱིག(vgrig)、འགྲརྨྱིག(ས vgrigs)、或འགྱིརྨྱིག(vgy⁃ig),后进一步变为འཇུ(ག vjug)、འཇརྨྱི(ག vjig)等。其音变可能经历了如下过程 :首先 ,འ གྲརྨྱིག(vgrig)、འ གྲརྨྱིག ས(vgrigs)、འགྱི(རྨྱིག vgyig)中的基字(ག ga)可对应chandara⁃ki 中的 cha。在欧亚诸语言中,g/j/q/c/ch 音存在普遍的互换关系 ,如拉丁语 carrum、英语 car/cha⁃roiot、法语 char、梵语 cakrá、藏语 vkhor 与汉语“轱辘”“车”等均可追溯至古印欧语词根 kers;其次,chandaraki中的da脱落不发音,这是梵语等外来词借入藏语时借词音变的常见现象。众所周知,中古以来梵文与藏文之间形成了一套成熟的转写体系,有固定的拼读方法,但对于不熟悉该体系的人来说,很容易将转写成藏文的梵字按藏文通用拼读法读出,从而造成书面与口语的偏差。例如梵文中莲花”为पद्म(padma),读如“巴的玛”,藏文转写通常写作པདྨེདྨ。按照藏文转写梵字的拼读规则,叠字上方的字母应与前一字连读,读作པད་མ(pad ma),此处པད仍读如“巴的”,(མ ma)为藏语中常见的名词词尾。由于藏语中无表达“莲花”的本土词汇,པད་མ(pad ma)一词便吸收进藏语文中,彻底“藏语化”。

按藏文通用拼读规则,པད读如“贝”,本该参与发音的后加字“ད”(da,对应梵文中的द)便脱落不发音了;再次,འགྲ(རྨྱིག vgrig)、འགྲརྨྱིག(སvgrigs)、འགྱི(རྨྱིག vgyig)的下加字 ra 和 ya 可与 chandaraki 中的 ra 对应。在部分藏语方言中,基字与下加字 ra 和 ya 组合的发音往往相同或相近,下加字ra和ya也常有互换现象。如,གྲསྦྱོ(gro,小麦)按今标准藏语书面语拼读法读似“卓”,但在安多藏语方言中读如“玖”(གྱིསྦྱོgyo);类似的例子还有(གྲརྨྱི gri,刀),标准藏语读如“质”,安多藏语方言中读如“计”(གྱིརྨྱིgyi);སྐྲ(skra,头发),标准藏语音如“乍”,安多方言多读如“架”(སྐྱ skya)等;最后,འགྲརྨྱིག(vgrig)、འགྲརྨྱིག(ས vgrigs)、འགྱི(རྨྱིག vgyig)中的后加字ga可与chandaraki中的k对应。

从词意上讲,chandaraki初传入藏地和涉藏地区时可能专指象棋这一棋种,在后续不断本土化的过程中,不仅读音发生改变,词意也逐渐泛化成为安多地区藏棋的通称之一“久”。今藏棋的另一通称“密芒”(མརྨྱིག་མངས mig mangs)也是如此。“密芒”棋十分古老,敦煌古藏文写卷P.T.1287《赞普传记》载为མྱརྨྱིག་མང(ས myig mangs)①,最初专指一种棋盘和棋子类似汉式围棋般的藏棋棋种,后“密芒”泛化成为藏地棋盘游戏的通称之一。

综上所述,འགྲ(རྨྱིག vgrig)、འགྲརྨྱིག(ས vgrigs)、འགྱི(རྨྱིག vgyig)应直接来源于chandaraki,在后来象棋在藏地不断本土化的过程中又出现了འཇུ(ག vjug)、འཇརྨྱི(ག vjig)等名称变体。在演变过程中,chandaraki不仅发生了音变,在藏语尤其是安多藏语口语中,词意也从原本专指藏式象棋扩展到泛指包括藏式象棋在内的所有藏棋棋种。

(二)棋子角色与基本规则

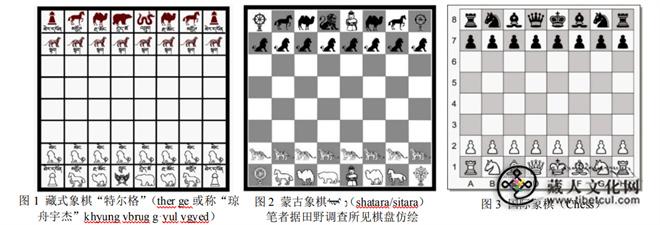

藏式象棋使用88的单色棋盘。棋子共32子,各布16子,多以红白两色区分(图1-3)。棋子角色与蒙古象棋ᠰᠢᠲᠠᠷ(ᠠ shatara)颇为相似,有显著的地域特色。藏式象棋中,有ས(སྒྲེང seng狮)或སྟོ(ག stag虎)各8枚,分列于对弈双方棋阵的前列,相当于今国际象棋中的“卒”(pawn),该角色在蒙古象棋中称作“乎”(ᠬᠦᠦ küü,一般也为小虎、小狮形象);藏式象棋对弈双方各有2枚ཐསྒྲེར་དཔསྦྱོན(ther dpon,司车长官),对应蒙古象棋中的“特尔格”(terge)和国际象棋中的“城堡/车”(Rook),藏式象棋的名称之一“特尔格”即源于此;藏式象棋中各有2枚མགྱིསྦྱོཊ(mgyoT 马),该词亦似为蒙古语借词,对应蒙古象棋中的“莫仁”(ᠮᠣᠷᠢ mori马)和国际象棋中的“骑士/马”(Knight);藏式象棋有རྔོ་མ(སྦྱོང rnga mong骆驼)各2枚,对应蒙古象棋中的“帖眉”(ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ temege 骆驼)和国际象棋中的“主教/象”(Bishop);藏式象棋有འབྲུ(ག vbrug龙)和ཁྱུ(ང khyung鹏)各1枚,对应蒙古象棋中的“诺颜”(ᠨᠤᠶᠠᠨnoyan领主)和国际象棋中的“国王”(King);国际象棋中的“皇后”(Queen)在藏式象棋中为དྲེདསྒྲེ་(མསྦྱོdred mo熊),对应的蒙古象棋“哈顿”(ᠬᠠᠲᠤᠨqatun夫人)(见表1)。

藏式象棋的棋子移动规则同今国际象棋和蒙古象棋基本一致。seng/stag(狮/虎,相当于“卒”)只能直走,开局双方第一步“卒”可向前行进两步,ther dpon(“司车长官”,相当于“车”)仅能直走横走,rnga mong(骆驼,相当于“象”)仅可斜走,mgyoT(马)走“日”字格,dred mo(熊,相当于“皇后”)最为自由,可横、直、斜走,格数不限。

今藏式象棋已无“将军”(check)和“将死”(check mate)概念,亦无“王兵开局”(King's PawnGame) 、“后 兵 开 局”(begin with the Queen’sPawn)等路数。一些行棋规则别具地方特色。据我们调查,今藏棋大部分棋种开局多为白子先行,藏式象棋却并非如此,而是遵循“恭谦礼让”的原则。若弟子与师父对弈,通常第一步会请师父先走棋,若晚辈与长辈或主人与客人对弈,则通常礼让长辈或客人先走棋。双方对弈至第二、三局时,则多礼让上一局落败的一方先首行棋④。藏式象棋判定胜负的原则也别具一格,与国际象棋和蒙古象棋不同。既使棋盘上一方的“王”(龙和鹏)被对方吃掉,对弈仍不会结束,而是直至将对方的棋子全部吃掉才算取胜。

二、源与流

(一)象棋传入藏地的可能路径与媒介

关于藏式象棋的来源,西方学者以chandaraki一词源自梵文为依据,简单地推测藏式象棋自印度传入藏地。如哈罗德·穆雷在其名著《象棋史》(AHistory of Chess)中认为:“象棋的藏文名称chanda⁃raki 显然是衍生自梵文 chaturanga,这一名称的存在是藏人直接从印度获得相关象棋知识这一事实的重要凭证”。英国国际象棋棋手与象棋史专家哈里·戈隆贝克(Harry Golombek, 1911-1995)在《象棋史》(Chess: A History)一书中也认为:“chaturange应该是自印度西北部传到吐蕃特的,这是很自然的事,而吐蕃特象棋的名称chandaraki看起来也很像梵文的衍生词”。Chandaraki同Caturaṅga的高度相似的确能反映出这两个词之间存在渊源关系,但目前世界范围内大部分象棋类棋盘游戏的名称都是从梵文Caturaṅga演化而来的,如穆雷曾提到“sit⁃tuyin(缅甸)、chhóeu tráng(安南),chandaraki(藏)、chātor(马来)、shatara(蒙古),这些名字可能都是梵文chaturanga的复制”,仅据此推测藏式象棋直接传自印度略显武断。

一般认为,Caturaṅga 约在公元 7 世纪前后传入中东与中亚地区,约于公元 10 世纪由阿拉伯人传至欧洲。今国际象棋(Chess)的大部分规则源于波斯象棋 shaṭranj。[19][20][21]尽管已有大量文献和研究证实公元8-9世纪吐蕃同波斯-阿拉伯文明有密切交流[,却没有直接证据表明象棋这一棋种在彼时就已由波斯人或阿拉伯人传入吐蕃。目前我们见到藏文中最早在米拉日巴道歌中出现有འགྲརྨྱིག(vgrig)一词。13-14世纪以来生活在中东、中亚与欧洲的蒙古诸部可能充当了象棋传入藏地的“中间人”。波斯象棋shaṭranj同蒙古象棋shatara 在发音上颇相似。穆雷也曾指出“(藏式象棋)这一游戏似乎与北方蒙古部落所玩的游戏完全相同,这些北方部落因频繁到拉萨和其他佛教圣地朝圣,同吐蕃特关系密切。”

早在 13 世纪下半叶至 14 世纪上半叶,地处中东和中亚的蒙古伊儿汗国(Ilkhanate)、西伯利亚及东欧的金帐汗国(Golden Horde)就同藏传佛教关系密切。这一时期亦是藏、蒙古与中亚伊斯兰文明交流互动的重要时期,象棋可能自那时或更早的时候便已传入吐蕃地方。同时,象棋也传入东方个别蒙古部落。如成于17世纪下半叶的《蒙古源流》(Qad-un ündüsün-ü Erdeni-yin tobči)中描述了1578年鄂尔多斯部彻辰洪台吉图(Sečenqong tayiǰi, 1540-1587)初次拜见三世达赖喇嘛索南嘉措(1543-1588),回忆起年少时在母亲身边下象棋(šitaračaǰu naγadun)玩耍的一番场景,可见16世纪下半叶象棋已在蒙古鄂尔多斯部流行。象棋经由蒙古传入藏地和涉藏地区更确凿的证据来自18-19世纪西方考察家、学者和传教士撰写的考察文本,其中关于藏地棋类的零散记录反复提及前往藏地朝圣的卡尔梅(Kalmuks/Cal⁃mucks)、鞑靼人(Tatars)和西伯利亚人(Siberian)精通下象棋,这为探索象棋传入藏地和涉藏地区的途径和媒介提供了重要线索。1774-1775年赴藏的苏格兰外交官、探险家乔治·伯格(George Bogle, 1746-1781)曾在其日记中生动地描述了他在藏(gtsang,以今日喀则为中心的地区)地区同前来该地朝圣的卡尔梅克人、鞑靼人和西伯利亚人下象棋的场景:

“我必须承认,在Pyn Cushos 抵达之前,我度过了一段非常愉快的时光,不是在同喇嘛会面,就是在下象棋(chess)。一大批卡尔梅克人(Kalmuks/Calmucks)的到来使我拥有了足够的棋友……我第一次和鞑靼人较量棋艺时,基本上都输了。和西伯利亚人下棋时,他们总会有两三个同胞做后援,一起讨论如何走棋最恰当。于是我决定以彼之道还施彼身,如果我找不到西伯利亚人帮忙,就会去找与对方相同数量的鞑靼人做后援,通常我们都会赢。”

原文:“I must confess the pleasantest hours I spent, before the arrival of the Pyn Cushos, were ei⁃ther in my audiences with the Lama, or in playing atchess. The arrival of a large party of Kalmuks(Cal⁃mucks) furnished me with enough of combatants…….In my first trials of skill with the Tatars, I used often to come off loser. For when a Siberian sits down to chess, he gets two or three of his countrymen to assist him; they lay all their great bare heads together can⁃vassing and consulting about every move. At length I found out the way of managing them, and encountered them with their own weapons. If I could not get a Sibe⁃rian to enter the lists with me in single combat, I en⁃gaged an equal number of Tatars on my side, and we used to beat them hollow.”)

穆雷在《象棋史》(A History of Chess)一书中也引用了伯格在后藏同藏人以及卡尔梅克、西伯利亚和鞑靼朝圣者下棋的相关经历:

“在这些花三、四个月去西藏朝圣的鞑靼人(Tartars)中,我发现了一些精通象棋的人。……他们根本没有我们这样‘观棋不语’的意识,一个西伯利亚人(Siberian)下棋时,往往会被三四个同胞围着,他们全神贯注地一起讨论着怎样走最恰当。我没有别的办法,只能同我这边同样数量的鞑靼人并肩作战,以彼之道还施彼身。一些藏人同样熟悉该游戏,这是他们从卡尔梅克人(Calmacks)那里学到的,但我认为他们远远没有到精通的地步。”

原文 :“Among the Tartars, who have come some three and some four months' journey on pilgrimage to the Lama, I have met with some masterly chess- play⁃ers…….They have no idea of our unsociable method of playing. When a Siberian sits down to chess, he gets surrounded by three or four of his countrymen,who lay their heads together and consult with him about the propriety of every move. I had nothing for it but to engage an equal number of Tartars on my side,and so combat them with their own weapons. Some of the Tibetans are also acquainted with chess, which they have learned from the Calmacks, but they are, I think, far inferior to their masters.)

英属东印度公司陆军中尉塞缪尔·特纳(Samu⁃el Turner,1759-1802)曾于1783年出使不丹并到达藏地。特纳详细记录了他在扎什伦布期间的闲暇活动,“做的最多的还是下象棋,且常能遇到棋艺娴熟的对手。”(原文:Amongst these, chess held a dis⁃tinguished place, and here I often met with a skillful antagonist)他同班禅大师派来的僧人一同下棋:“他会抱以最大的热情接受我所发起的象棋技艺的挑战,虽然有时我会取得胜利,但我更倾向于将我的胜利归功于他的谦和有礼,而非我自己的棋技有多么出众。”[32(] 原文:He would, with the utmost cheer⁃fulness, accept my challenge to a trial of skill at chess; in which,though I sometimes came off victori⁃ous, I was rather disposed to attribute my success to his urbanity, than to my own superior play)特纳还注意到“在这里,下象棋的规则同我在英格兰时的规则一样,连每个棋子摆放的位置和行棋规则都一致 。” 原 文 :The station and movement of every piece, I found to be the same; and the game was con⁃ducted by the same rules,which regulate our play, inEngland.)

卡尔梅克人、鞑靼人和西伯利亚人主要为分布于西伯利亚南部、北高加索地区、今吉尔吉斯斯坦和蒙古国的厄鲁特蒙古诸部地区。他们是藏传佛教的虔诚信徒,数世纪间往往花费数月乃至数年时间前往他们称为唐古特的地区“熬茶”(进藏朝拜、布施、晋谒高僧等)。“熬茶”不仅是他们传统信仰实践的重要组成部分,也兼有经济贸易和从达赖喇嘛、班禅大师等处获得封号等社会性目的。蒙古诸部在 17 世纪上半叶就已形成规模盛大的赴藏“熬茶”传统。卡尔梅克汗国即蒙古厄鲁特吐尔扈特部大汗书库尔岱青(Shükür-Daichin, 1644-1661在位)曾在1642-1645年和1650年代初先后两次亲往卫藏“熬茶”,他也是首位前往拉萨朝圣的卡尔梅克大汗 。蒙古厄鲁特准噶尔部大汗噶尔丹(Choros Erdeniin Galdan,1676-1697 在位)青少年时期曾赴藏求学,师从四世班禅与五世达赖喇嘛。另外,许多蒙古王爷也为藏地重要寺院的根本施主②。藏地各大寺院也有许多常驻修习的蒙古学僧,为蒙藏文化的深度交流交融贡献甚大。

初成于乾隆七年(1742年)的《口北三厅志》载有引自《芝仙集》的“蒙古棋局”:“纵横九线六十四罫,棋各十六枚,八卒二车二马二象一跑一将。……其棋形而不字,将刻塔,崇象教也。象刻骆驼或熊,迤北无象也。多卒,人众为强也。无士不尚儒生也。棋不列于线而列于罫,置器于安也。”“棋形而不字”“象刻骆驼”“棋不列于线而列于罫”等表明该段显然描述的是象棋类棋盘游戏。

《芝仙集》为清初徐兰(字芝仙)的诗集,他曾于康熙三十五年(1696)随驾亲征噶尔丹,沿途撰写诗文,上述“蒙古棋局”亦应是其沿途所记。这同西方考察家记录的“鞑靼人”“西伯利亚人”“卡尔梅克人”精通此棋颇吻合。此外,据穆雷记录,卡尔梅克语言亦称象棋为 shatar(今写作 шатр/shatr),棋子“车”为tergen/tergin(同ᠲᠡᠷᠭᠡ terge),诸棋子角色及名称同今蒙古象棋基本一致。

这更进一步证实了我们的推测,即今藏式象棋的名称之一“特尔格”(ther ge)源自蒙古象棋中棋子“车”(terge)。象棋应最迟在公元17-18 世纪通过欧洲伏尔加河流域的卡尔梅克人或准噶尔朝圣者与学僧传播到藏传佛教诸朝圣中心,在藏地僧俗中流行。据信第司·桑杰嘉措(sde srid sangs rgyas rgya mtso, 1653-1705)善下象棋,他在同拉藏汗(Lha bzang Khan,1703-1717 在位)的一次象棋棋局中败北,致使一位卫藏贵族女子被迫嫁与拉藏汗。“熬茶”活动是中古晚期包括象棋在内在蒙藏民族民间文化交流交融的主要途径,我们推测部分蒙古部落的朝圣者与学僧是在藏传佛教的朝圣和学术中心习得象棋,并将它传至各自的家乡。

(二)术语及行棋规则的流变

1. 术语

今藏式象棋中遗留特定术语已传承不多,但根据西方考察家的记录,18-19世纪在藏地的象棋弈者中还通用 check 和 mate 等源于欧洲的专用术语,穆雷在其著作中曾转录了check和mate的藏语记音kish/chik 和ma’t/mat,[43]而今藏式象棋已无此类术语。法国遣使会传教士埃瓦里斯特·雷吉斯·胡克(Evariste Régis Huc,1813-1860,汉名古伯察)与约瑟夫·嘉伯特(Joseph Gabet,1808-1853,汉名秦噶哔)也对此有所记述:

“鞑靼人(Tartar)和吐蕃特人(Thibetians)也会下棋,奇怪的是,他们的棋盘与我们的完全一样。虽然他们的棋子形状不同,但和我们的棋子能一一对应,对弈的规则也都相同。更令人惊讶的是,当他们将军时会喊 chik,当将死时则喊 mate,这些术语既非藏语,又非蒙古语,却被所有人沿用,但任何人都无法解释其词源及其真正的意义。当我们告诉吐蕃特人和鞑靼说,在我们的国家同样也叫作check(将军)和mate(将死)时,他们丝毫不感到吃惊。如果能对棋弈进行考古研究,寻求它的起源和在各民族中的发展,以及在欧洲出现的同样规则的技术术语传入高地亚洲(Upper Asia)的过程,那将是很有意义的。”

原文:The Tartar and the Thibet⁃ians are likewise acquainted with chess; and singular⁃ly enough, their chessboard is absolutely the same as our own; their pieces, although differently formed, rep⁃resent the same value as ours and follow the same moves, and the rules of the game are precisely the same in every respect. What is still more surprising,these people cry chik when they check a piece, and mate when the game is at an end. These expressions,which are neither Thibetian nor Mongol, are neverthe⁃less used by every one, yet no one can explain their or⁃igin and true signification. The Thibetians and the Tar⁃tars were not a little surprised, when we told them that, in our country, we said in the same way, check and mate. It would be curious to unravel the archaeol⁃ogy of the game of chess, to seek its origin and its progress amongst various nations, its introduction into Upper Asia, with the same rules and the same technical phrases that we have in Europe.)

众所周知,Check 和 Checkmate 是今国际象棋术语。check 源自波斯语اش)ه shāh,王、君主),shāh也指波斯象棋中的棋子“王”,今国际象棋名称Chess源于该词,可解为“王者游戏”。Checkmate源自波斯语 هاش تام)shāh māt),māt 有“死”“被争服”之意。今蒙古象棋也保留有类似说法,蒙古语将check称作ᠱᠠ(ᠭ saga),mate称作 ᠮᠠᠳ(mad),应为外来借词,发音同今国际象棋中的check和mate颇为接近。

据我们近年来的调查,如今在我国西藏和涉藏地区一些城镇居民中流行的藏式象棋已无check和mate概念,只有ཟ་(རྒྱུ za rgyu吃子/要吃)、ཟས་ད(ང zasdang吃掉了),以及འགྲསྦྱོ་ས་མསྒྲེད་སསྦྱོང(vgro sa med song 无路可走)、ཐར་ས་མརྨྱི་འདུ(ག thar sa mi vdug无路可逃)等当代口语化术语。这是随着近年来各民族间交流交融的深入,受汉语棋类术语影响的结果。

2. 行棋规则

穆雷曾提到藏式象棋的开局方式“一般为后兵开局”(begin with the Queen’s Pawn),即开局第一步移动皇后前的“卒”(即狮或虎)。据我们在拉萨和日喀则等地的调研,今藏式象棋开局第一步可移动任何一个“卒”,移动居中位置(“王”前或“皇后”前)的“卒”并无明显优势。我们在内蒙古鄂尔多斯等地调研发现,今蒙古象棋ᠰᠢᠲᠠᠷ(ᠠ shatara)保留了类似的开局方式,即通常开局先手一方第一步习惯上会移动“王”前的“卒”(ᠬᠦᠦ küü) ,相当于今国际象棋中的“王兵开局”(King's Pawn Game)。

今国际象棋、藏式象棋均有开局双方第一步“卒”可向前移动两格的规则。实际上,早期的国际象棋及其前身波斯象棋 shaṭranj 中均没有这一规则,直到13世纪后方才出现[48]。根据伯格描述他在藏地下象棋的经历“对弈双方的第一个卒(pawn)有向前移动两格的特权。”( In the privilege of mov⁃ing two steps being confined to the first pawn played by each party)可见这一规则在藏式象棋中起码自18世纪下半叶起一直延续至今。今蒙古象棋中只有“王兵开局”时可将“王”前的“卒”向前移动两格,其他的“卒”作为第一步只能移动一格。

伯格的记录中还曾提到:“对弈中,他们没有王车易位(castling)和僵局(stalemate)的概念,棋盘上仅剩下王(king)时就会被判为平局。这是个慷慨的原则。”(原文:In the game being reckoned equal when the king is left solus without a piece or a pawn on the board. It is a generous principle.)这相当于今国际象棋的“裸王”(Bare King)原则,即对弈双方中的一方仅剩“王”一颗棋子的情况。国际象棋的前身波斯象棋以及中世纪早期的西方象棋中,一方一旦出现“祼王”即被判定为输。

在今国际象棋中,如果对弈双方均出现“裸王”、棋盘上形成僵局、或对手超时的话,才会被判定为平局。藏式象棋行棋规则今已发生改变,很难出现“祼王”的情况。即使对弈一方的“王”(龙和琼)被对方吃掉,或棋盘上仅剩下一个卒,对弈仍不会结束,而是直到将对方的棋子全部吃掉才算取胜,因此也就不可能出现“祼王”的情况。

三、余论

本文利用我国学者很少涉猎的历史文献,结合我们近十余年来对藏棋的实地田野考察,认为西方学者记录的藏棋名称 chandaraki 可与今藏棋的通称之一“久”(vgyig/vgrig 等)对应。虽然 chandaraki的词源为梵文caturaṅga,但通过对《米拉日巴传及道歌》等历史文献及乔治·伯格、塞缪尔·特纳和古伯察等考察家对 17-19 世纪流行于藏地的类似今国际象棋的藏棋棋种的描述,判断象棋(chess)应在12-15世纪就已初传藏地,最迟在17-18世纪就已通过欧洲伏尔加河流域的卡尔梅克人或准噶尔朝圣者与学僧传入喜马拉雅北麓;“熬茶”和其他朝圣旅游活动是象棋在蒙藏地区得以广泛传播的主要途径之一,部分蒙古部落的朝圣者与学僧应是在藏传佛教的朝圣和学术中心习得国际象棋,并将它传到各自的家乡。今藏式象棋“特尔格棋”(therge,或称“琼舟宇杰”khyung vbrug g·yul vgyed)即脱胎于此。今藏式象棋的名称之一“特尔格”(therge)即源自蒙古象棋中“车”(terge)一词。

藏棋作为世界棋盘游戏的重要组成部分,其历史悠久,种类丰富。除藏式象棋外,还包括“密芒”(མརྨྱིག་མངས mig mangs,今藏地棋盘游戏最被认可的通称)、“久”(vgyig,安多藏语口语中除“密芒”之外所有棋类的统称)、“嘉波果尼”(rgyal po sgo gnyis)、“嘉波果域”(rgyal po sgo bzhi)、“第希”(sde bzhi)等至少30余个门类。近年来,在西藏自治区、青海、四川、甘肃诸省的广大藏语区农牧民、涉藏城市和乡镇各族市民、在校学生以及云南、北京等地的棋类爱好者中悄然兴起了一股“藏棋热”。西藏自治区和青海省体育局等也已多次主办全国性藏棋比赛,各级地方政府申报的“密芒”“却西德哇古老游戏(含藏棋)”“久棋”和“藏棋”等入选县、市(州)、省(自治区)和国家等各级非遗保护项目名录②。2022年1月,西藏自治区还发布了《西藏自治区全民健身实施计划(2021-2025年)》,指出“加强全民健身国际交流,推动与南亚国家共同举办全民健身赛事活动,努力使藏棋、响箭、抱石头、打牛角等优秀民族民间传统体育和登山、攀岩等优势运动项目‘走出去’,鼓励支持各地(市)与对口援藏省(市)进行全民健身交流。”藏棋已俨然成为潜在的一大文化产业,是促进各民族间交流交往交融的一个重要平台。加强藏棋等藏地传统体育项目的基础性和原创性研究已成为眼下亟待完善的重要课题。可惜的是,国内对藏棋与世界范围内其他棋牌类游戏的研究成果乏善可陈,甚至一些专门从事相关研究的学者也未能接触到这些记录和研究成果。我们的研究旨在呼应当下藏棋运动日益增长的社会需求,为进一步传承与推广藏棋这一优秀文化遗产,并以此为平台,促进民族间文化的交往交流,提升民族文化自豪感与国家认同感夯实基础。

(本文在前期调研,尤其在近三年论文修改过程中得到西藏藏棋协会秘书长阿旺边巴,兰州大学藏缅-阿尔泰研究所博士生德乐赫、杨才让塔、方艺文、李世福、白雅莉及中国社科院民族学与人类学研究所木仕华研究员等的协助。)

参考文献及注释略

原刊于《西藏大学学报:社会科学版》2023年第3期